Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Ist von Eduard Hanslick die Rede, so fällt früher oder später unweigerlich die Bezeichnung "Kritikerpapst". Dieser dubiose Begriff ist allerdings weniger ehrenvoll als vielmehr verräterisch, zeigt er doch, dass seine Anhängerschaft dem Kritiker Unfehlbarkeit zuschreibt und sich selbst als seine ihm blind ergebene Glaubensgemeinde definiert. Der Kritiker ist für seine Verunglimpfungen von Anton Bruckner, Franz Liszt, Richard Wagner, Hugo Wolf und Pjotr Iljitsch Tschaikowski bekannt, allesamt bedeutende Komponisten, die Hanslicks unqualifizierte Schmähungen hinnehmen mußten, versah er doch seine hinlänglich überprüften krassen Fehlurteile mit einer inakzeptablen Wortwahl, die in vielen Fällen durchaus strafrechtlich relevante Dimensionen annimmt. Auch Giuseppe Verdi war Opfer von Hanslicks Wüten. Die Ablehnung und Zurückweisung von Hanslicks Verdi-Verkennung ist im deutschen Sprachraum traditionell äußerst schwach ausgefallen. Wenn gesagt wird: "Zwar sind auch die darin formulierten Einwände Ausdruck eines Mißverständnisses, eines deutschen Mißverständnisses, das nicht begreifen will, wie sehr für den Musikdramatiker Verdi die dramatische Situation alles, die Logik der Handlung fast nichts ist" , greift diese halbe Absolution Hanslicks zu kurz, denn auch sie erfolgt aus deutscher Sicht, ignoriert die Tatsache, dass Verdi immer vom Wort her komponiert, vernachlässigt dabei Verdis wohlbelegte Intentionen in Hinsicht auf die psychologisch und dramaturgisch glaubhafte – somit in sich logische – Darstellung von Figuren und Situationen, und wird dem Komponisten deshalb in keinem Moment gerecht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 193

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum:

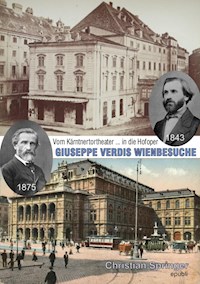

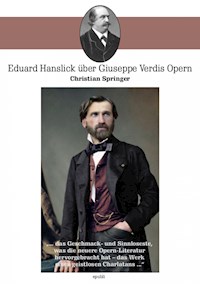

Eduard Hanslick über Giuseppe Verdis Opern– „... das Geschmack- und Sinnloseste, was die neuere Opern-Literatur hervorgebracht hat – das Werk eines geistlosen Charlatans ...“

von Christian Springer

Published by: epubli GmbH, Berlin, 2018, www.epubli.de

Copyright: © Christian Springer

ISBN

INHALT

Inhalt

Vorwort

Musikkritik im Italien des 19. Jahrhunderts

Verdis Wien-Debut im Spiegel der Kritik

Der Verdi-Kritiker Otto Nicolai

Eduard Hanslick

Hanslick versus Verdi

Hanslicks Grundhaltungen

Hanslicks Rezeption des frühen Verdi

Der mittlere Verdi ein Franzosen-Imitator?

Verdis ästhetischer böser Wille oder Hanslicks gestörtes Verhältnis zur Realität

Hanslicks Verständnis des Verdi-Gesangs

Das schielende, verlogene Gesicht des mittleren Verdi

Simon Boccanegra – ein Torso?

Verdis Ballo in maschera schlechter als Aubers Bal masqué?

La forza del destino ohne melodiöse Erfindung von ehedem

Die Verdi-Renaissance – eine Reaktion auf Hanslicks Ablehnung?

Don Carlos – von Hanslick ungeliebt

Hanslick von Aida entzückt

Eine Parenthese: Hanslick und Wagner

Fortgesetzte Lobeshymnen über Aida

Hanslick als Kritiker von Libretto-Übersetzungen

Verdi – ein miserabler Fugenkomponist?

Otello – Hanslick weniger kongenial als Verdis „rohe, triviale“ Opern

Auch Falstaff von Hanslick unverstanden – Zweites Zusammentreffen mit Verdi

Hanslicks terminaler Unverstand

Aufführungsstatistik der Opern Giuseppe Verdis in Wien

Bibliographische Abkürzungen

Quellennachweis

Der Autor

VORWORT

Ist von Eduard Hanslick die Rede, so fällt früher oder später unweigerlich die Bezeichnung „Kritikerpapst“. Dieser dubiose Begriff ist allerdings weniger ehrenvoll als vielmehr verräterisch, zeigt er doch, dass seine Anhängerschaft dem Kritiker Unfehlbarkeit zuschreibt und sich selbst als seine ihm blind ergebene Glaubensgemeinde definiert.

Genau das ist das Problem bei jeder Form von Kritik, die per definitionem eine prüfende Beurteilung nach begründetem Maßstab sein sollte. Dieser wiederum fußt auf musikalischen und technischen Parametern, die objektive Kritik ermöglichen, doch war und ist Musikkritik leider zumeist etwas Subjektives, weit entfernt davon, unfehlbar zu sein.

Das trifft auch auf Eduard Hanslick zu, den ein Verehrer folgendermaßen in Schutz zu nehmen versucht: „Die geschichtliche Gestalt Hanslicks ist der Nachwelt zumeist im Zerrspiegel kenntnisloser Entstellung oder übelwollender Verunglimpfung überliefert worden. Der bittere Haß R.[ichard] Wagners hat den Schwarm seiner Anbeter veranlaßt, Hanslick mit der verbohrten Engstirnigkeit der Proselyten zu verfolgen. Dadurch wurde der Fall Hanslick zum Schulbeispiel dafür, wie verfälschende Propaganda über fast einhundert Jahre hin kaum je nachgeprüften Urteilen zu allgemeiner Geltung verhilft.“{1}

Sobald die Worte „Entstellung“ und „Verunglimpfung“ im Zusammenhang mit Eduard Hanslick fallen, denkt man sogleich an Anton Bruckner, Franz Liszt, Richard Wagner, Hugo Wolf und Pjotr Iljitsch Tschaikowski, allesamt bedeutende Komponisten, die Hanslicks unqualifizierte Schmähungen hinnehmen mußten – ein Sündenregister, das weder verbohrter Engstirnigkeit noch verfälschender Propaganda bedarf, um als solches erkannt zu werden. Dafür sorgt Hanslick höchstselbst mit seinen hinlänglich überprüften krassen Fehlurteilen ebenso wie mit seiner inakzeptablen Wortwahl, die in vielen Fällen durchaus strafrechtlich relevante Dimensionen annimmt.

Der Umstand, dass Hanslick von ihm selbst in die Welt gesetzte Unwahrheiten über Verdis Opern – manche würden sie heute „alternative Fakten“ nennen –, die ihm bei Selbstzitaten anläßlich ihrer Jahrzehnte später erfolgten abermaligen Veröffentlichung in Buchform längst als solche bekannt sein mußten, unüberprüft, ja sogar genußvoll übernimmt, zeigt, dass er seine Vernichtungsfeldzüge mit voller Absicht betrieb und nicht willens war, etwas richtigzustellen oder zurückzunehmen, obwohl es sich längst als falsch oder obsolet erwiesen hatte.

Er verwendete in vielen seiner Kritiken ein äußerst beleidigendes, unsachliches Vokabular, über das er sich allerdings beschwerte, wenn es ihm selbst gegenüber angewandt wurde. So wie er von Tschaikowskis Violinkonzert geschrieben hatte: „Es bringt uns zum erstenmal auf die schauerliche Idee, ob es nicht auch Musikstücke geben könne, die man stinken hört“, warf er Verdi „ästhetischen bösen Willen“ vor und nannte dessen Opern „abstoßend, plump, roh, trivial, mühsam, dürftig, langweilig, peinlich, kindisch, grell, banal, gekünstelt, geschmacklos, gemein, fremdartig, unsympathisch“. Er attestierte der „Verdi’schen Musik ein schielendes, verlogenes Gesicht“, fand, dass sie mit „kramphafter Anstrengung“ komponiert sei und bezeichnete sie – Vischers{2} Diktum „Heinrich Heine sei die giftig gewordene Romantik“ plagiierend – als „giftig gewordene italienische Musik“. Er meinte, daß die „entsetzlichen Verdi’schen Pianissimo=Chöre [...] wie fernes Hundegebell“ klingen und befand zusammenfassend: „Verdi ist bei all’ seiner Intelligenz, seinem lebhaften, energischen Temperament eine gemeine Natur. Er hält es keine fünfzig Tacte aus, ohne einer Trivialität zu verfallen oder sie aufzusuchen.“ Das alles sagt weniger über die kritisierten Werke aus als über den Verfasser solcher Texte.

Bemerkenswert ist, dass im Vergleich mit den von Hanslick angegriffenen und künstlerisch in den Schmutz gezogenen Komponisten seine jahrzehntelangen Attacken gegen Giuseppe Verdi kaum Beachtung fanden und finden. Die Ablehnung und Zurückweisung von Hanslicks Verdi-Verkennung ist im deutschen Sprachraum traditionell äußerst schwach ausgefallen. Wenn gesagt wird: „Zwar sind auch die darin formulierten Einwände Ausdruck eines Mißverständnisses, eines deutschen Mißverständnisses, das nicht begreifen will, wie sehr für den Musikdramatiker Verdi die dramatische Situation alles, die Logik der Handlung fast nichts ist“{3}, greift diese halbe Absolution Hanslicks zu kurz, denn auch sie erfolgt aus deutscher Sicht, ignoriert die Tatsache, dass Verdi immer vom Wort her komponiert, vernachlässigt dabei Verdis wohlbelegte Intentionen in Hinsicht auf die psychologisch und dramaturgisch glaubhafte – somit in sich logische – Darstellung von Figuren und Situationen, und wird dem Komponisten deshalb in keinem Moment gerecht.

Wie anhand der Originalzitate zu sehen sein wird, ist Hanslicks Entwicklungskurve in Sachen Verdi sonderbar. Er beginnt seine Einschätzungen 1848 mit opportunistisch geifernder Wut, nimmt sich dann im Laufe der Jahrzehnte zuerst zu spöttischer Verachtung, dann zu herablassender Geringschätzung zurück, scheint sich in den 1870er Jahren ruckartig zu besinnen und in aufatmendes Erstaunen und tiefes Verständnis überzugehen, das fast in einen Widerruf seiner „Jugendsünden“{4} mündet, endet dann aber mit spektakulärem Unverstand.

Herr Univ.-Prof. Dr. Eduard Hanslick ist an dem immensen Verdi nicht gewachsen. Er ist ungeachtet der Einwände seines Duzfreundes Brahms, der Verdi für ein Genie hielt, an dem „geistlosen Charlatan“ kläglich gescheitert.

Ch. S.

MUSIKKRITIK IM ITALIEN DES 19. JAHRHUNDERTS

Dumme Kritiken und noch dümmere Lobhudeleien: kein erhabener, künstlerischer Gedanke; nicht einer, der meine Absichten begriffen hat; immerzu albernes Geschwätz und Unsinn, und hinter allem eine gewisse Mißgunst mir gegenüber, als hätte ich ein Verbrechen begangen, daß ich dieAidageschrieben habe und sie gut aufführen habe lassen. Keiner, der wenigstens die ungewöhnliche Aufführung undmise en scènehervorgehoben hätte! Nicht einer, der zu mir gesagt hätte:Hund, ich danke dir!{5}

In dem Ärger, den Verdi anlässlich der Kritikerreaktionen auf seine von ihm selbst am Teatro alla Scala in Mailand inszenierte europäische Erstaufführung von Aida äußerte, schwingt die Diagnose eines bemerkenswerten, dem Komponisten schmerzhaft bewussten Phänomens mit, das seine gesamte Karriere begleitete: das fast völlige Fehlen einer seiner künstlerischen Statur und Entwicklung entsprechenden zeitgenössischen Musikkritik.

Zwar gab es in Italien den zu seiner Zeit führenden Kritiker Filippo Filippi (1830-1887), einen Juristen, der auch eine musikalische Ausbildung genossen hatte und ab 1858 als Musikkritiker bei Ricordis Gazzetta Musicale di Milano tätig war, diese von 1860 bis 1862 leitete und von 1859 bis zu seinem Tod Kritiker bei der Perseveranza sowie bei weiteren Fachpublikationen wie der Gazzetta Musicale di Napoli war, doch verstellte ihm seine Wagner-Bewunderung die ungehinderte objektive Sicht auf Verdis Schaffen (obwohl er zwiespältig aufgenommene Opern Verdis wie den Simon Boccanegra durchaus verteidigte).

Der Kritiker Filippo Filippi

So befand Filippi beispielsweise – von der Atmosphäre der musikalischen Zwietracht des neuen Italien infiziert, wo futuristische Musik und von jenseits der Alpen importierter Modernismus die Oberhand zu gewinnen schienen, obwohl man all das nicht wirklich verstand und vorwiegend nur aus Kunst-Snobismus zu goutieren vorgab –, dass in der Aida die Verschmelzung von Altem und Neuem nicht so gut gelungen sei wie im Don Carlos. Und er fügte die polemische Bemerkung hinzu, dass den Einfluss von Gounod, Meyerbeer und Wagner auf Verdi zu leugnen der Behauptung gleichkomme, die Sonne sei dunkel. Bei näherer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass derlei Äußerungen weniger durch profunde Musikanalysen denn durch beleidigte Eitelkeit begründet waren: Verdi hatte Filippis Angebot, nach Kairo zu reisen{6} und von den dortigen Aida-Proben zu berichten, trocken abgelehnt. Zu La forza del destino war Filippi nichts Klügeres eingefallen, als Verdi öffentlich eines Plagiats zu bezichtigen: Er meinte, in Leonoras Arie „Pace, pace mio Dio“ Anklänge an Schuberts „Ave Maria“ vernommen zu haben.{7} Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit reagierte Verdi nach Rücksprache mit seinem Verleger Giulio Ricordi auf diese absurde Anschuldigung und wies sie brieflich, nicht ohne Ironie, zurück.{8}

Filippis Verdi-Kritiken, immerhin die Arbeiten eines professionellen Musikkritikers, gingen in keinem Moment so in die Tiefe wie die 1859 in Florenz erschienene Arbeit Studio sulle opere di Giuseppe Verdi{9} von Abramo Basevi (1818-1885), einem Arzt aus Livorno, der neben seinem Brotberuf eingehende musikalische, philosophische und psychoakustische Studien betrieben hatte. Dieses Werk bewies Einsichten in die Kompositionen Verdis, wie sie der Musikkritik der Zeit verschlossen waren. Nicht umsonst wird Basevis Werk in Italien bis heute immer wieder neu aufgelegt.

Der Kritiker Abramo Basevi

Ansonsten war die Musikkritik im Italien des 19. Jahrhunderts vorwiegend „Dilettanten, Stümpern, Chronisten und ignoranten Pseudojournalisten“{10} anvertraut. Musikanalysen der Arbeiten Rossinis, Bellinis, Donizettis oder Verdis gab es zu deren Lebzeiten in Italien fast überhaupt nicht. Viele Rezensionen gaben oft nur geschwätzig und schwülstig subjektive Hörerlebnisse oder Beschreibungen des Verlaufs von Opernabenden oder Konzerten sowie der Publikumsreaktionen wieder, ohne auf die Musik oder deren Interpretation einzugehen. Dieser Musik-Boulevardjournalismus beschränkte sich vielfach auf die Wiedergabe von Theaterklatsch und Berichte über lächerliche Banalitäten im Umfeld der Oper wie die Toiletten der Damen oder ihr glitzernder Schmuck. Man mag über den Stellenwert von Musikkritik – sowohl der Werkkritik als auch der Interpretationskritik – als Mittel der Weiterentwicklung eines Künstlers durchaus geteilter Meinung sein, doch dass sie über das Niveau von Hagiographien, Operntratsch, Ablaufberichten von Premieren und geistlosen Betrachtungen des bei diesen Gelegenheiten stattfindenden Gesellschaftslebens hinausreichen sollte, ist wohl unbestritten.

Zwar konnte man den Opernkritiken entnehmen, welches Werk aufgeführt wurde, doch wie es gesungen und gespielt wurde, blieb zumeist im Dunkeln. Anders verhielt sich dies bei Konzerten, bei denen in den Kritiken sogar oft unklar blieb, welche Werke gespielt wurden. Dies ist bei der in Italien damals üblichen Form der Konzerte – mit Opern-Ouverturen oder kurzen Symphonien, Instrumentalkonzerten oder einzelnen Sätzen aus solchen, beliebten Opernarien, bei denen beispielsweise ein berühmter Geiger wie Paganini den Vortrag einer berühmten Sängerin wie Giuditta Pasta begleitete und paraphrasierte usw. – gravierend, da ihre Programme nur in wenigen Fällen komplett rekonstruiert werden können.

Das Programm eines solchen Konzertes – es fand in Triest am 15. November 1824 statt – sah beispielsweise wie folgt aus:

Erster Teil

Vorspiel für großes Orchester.

Kavatine ausLa gazza ladrades Maestro Rossini, gesungen von Signora [Antonia] Bianchi.

Konzert in einem Satz in E, ausgeführt von Paganini.

Zweiter Teil

Ouverture für volles Orchester.

Kavatine ausIl barbiere di Sivigliades Maestro Rossini, gesungen von Signora Bianchi.

Rezitativ und drei bekannte Arien mit Variationen einzig auf der vierten Saite der Violine, ausgeführt von Paganini.

Dritter Teil

Lebhafte Symphonie für volles Orchester.

Kavatine mit Echo ausLa pietra del paragonedes Maestro Rossini, gesungen von Signora Bianchi und ausgeführt von Paganini.

Sonate für großes Orchester.

Larghetto und kleine Polonaise mit Variationen, ausgeführt von Paganini.

Zwar kann man rekonstruieren, dass es sich beim Programmpunkt 3 um Paganinis Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 handelte, von dem dieser oft nur den ersten Satz spielte, doch sind Autoren und Werke der Programmpunkte 1, 4, 6, 7, 9 und 10 nicht eruierbar. Da von der Presse schon den Programminformationen so geringe Bedeutung zugemessen wurde, kann man sich unschwer vorstellen, dass sich Zeitungsleser wohl oder übel mit Berichten wie dem folgenden zufriedengaben:

Die Violine Paganinis, die über die Menschen solch eine magische Macht ausübt, hat keine Gewalt über das Wetter, das den ganzen Tag und besonders gestern sehr schlecht war. Aber was macht das schon! Das Verlangen, ihn zu hören, war so stark, dass trotz des strömenden Regens der Zulauf gewaltig war; wunderschöne Damen schmückten alle Logen; und bereits lange bevor es beginnen sollte, blieb im Parkett kein Platz mehr frei. Paganini erschien. Seine ersten Töne erregten Bewunderung und Erstaunen, auf diese folgte Begeisterung, und der Saal hallte wider vom Beifall.{11}

Was hätte man über Paganini Spielweise, seine Phrasierungen, seine Griff- und Bogentechnik sowie seine Scordatura-Tricks nicht alles berichten können, wären kompetente Kritiker am Werk gewesen!

In Frankreich (Paris galt zu Verdis Zeit als das musikalische Zentrum Europas) wurden Verdis Opern fast ausschließlich{12} in französischen Übersetzungen und Adaptierungen aufgeführt. Jérusalem kam in Paris als Umarbeitung und teilweise Neufassung der Lombardi heraus, Macbeth in Form einer Revision, Les Vêpres siciliennes und Don Carlos wurden in französischer Sprache eigens für Paris komponiert. Selbst Otello und Falstaff erschienen in französischen Übersetzungen (bei denen allerdings der Librettist Arrigo Boito die Hand federführend im Spiel hatte), wobei für ersteren die vom Pariser Publikum gewünschten Balletteinlagen nachkomponiert wurden. Es ist daher nicht weiter überraschend, dass etliche von Verdis „französischen“ Opern trotz aller formalen Konzessionen an den Pariser Geschmack aufgrund des leichten Hanges der Franzosen zum Chauvinismus als Arbeiten eines Ausländers, dem das Wesen der französischen Musik und des französischen Geschmacks zwangsläufig fremd sein mußte, zwiespältig bis ablehnend aufgenommen wurden. Berühmtheit erlangt haben Äußerungen wie jene von Georges Bizet, der über den Don Carlos befand:

Verdi ist kein Italiener mehr. Er macht Wagner. Er hat nicht mehr seine bekannten Fehler, aber auch nicht einmal mehr eine einzige seiner guten Eigenschaften. Die Schlacht ist für ihn verloren, und seine Oper liegt nunmehr im Todeskampf – in einer Agonie, die sie lediglich der Weltausstellung zu danken hat, die länger als normal dauert.{13}

Was hätte der sechs Jahre nach dieser Äußerung im Alter von weniger als siebenunddreißig Jahren verstorbene Bizet wohl über Otello und Falstaff gesagt?

Obwohl die Stimmung ausländischen Komponisten gegenüber im deutschen Sprachraum etwas offener als in Frankreich war, wurde hier wie auch in Italien die Verdi-Rezeption vor allem durch die enorme Publikumsbegeisterung bestimmt und weniger durch Publikationen der Musikkritik und Musikwissenschaft. Es drängt sich wohl oder übel der Eindruck auf, dass sich deren Vertreter nur äußerst widerwillig zu einer Beschäftigung mit dem Thema Verdi herbeiließen. Dies ist vor allem dadurch erklärbar, dass – wie anhand des Beispiels Hanslick zu zeigen sein wird – als Beurteilungskriterium für italienische Opern das spezifisch deutsche instrumentale Musikverständnis{14} herangezogen wurde.

Gerüchteweise und äußerst vage war in Italien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bisweilen von einer nur wenigen Fachleuten bekannten rabiaten Kritikerzelebrität, die in Wien publizierte, die Rede. Es handelte sich dabei um Dr. Eduard Hanslick, einen einschlägig vorgebildeten Musikexperten und Ordinarius für Geschichte und Ästhetik der Musik an der Universität Wien, der seine Kritiken nach eigener Aussage für ein musikalisch hochgebildetes Publikum schrieb, das „einem künstlichen Gewebe von harmonischen und kontrapunktischen Verschlingungen zu folgen liebt“ und der die Musikkritik nicht nur in Wien, sondern im gesamten deutschen Sprachraum trotz seiner heftigen Abneigung gegen Größen wie Liszt, Wagner oder Bruckner dominierte. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts war der Bekanntheitsgrad von Hanslicks Verdi-Kritiken in Italien verschwindend gering, was auch einen Schluß auf die geringe Wertschätzung zuläßt, die ihnen in Italien entgegengebracht wurden. Die Kenntnis dieser Texte war auf so wenige Experten beschränkt, dass der Musikwissenschafter Massimo Mila noch 1951, anläßlich der Gedenkfeiern zum 50. Todestag Verdis, noch unwidersprochen schreiben konnte:

Es ist wenig bekannt, daß trotz all diesem Elend auf dem Gebiet der Kritik [in Italien] die Musik Verdis im vergangenen Jahrhundert doch auch von einem bedeutenden Kritiker – allerdings nicht in Italien – beurteilt wurde, nämlich Eduard Hanslick, dem Autor jener kleinen AbhandlungVom Musikalisch-Schönen, die der bekannteste Beitrag ist, den die Musik[kritik] zur Ästhetik geleistet hat, jenem unversöhnlichen Gegner der Kunst Wagners, dem Paladin der Brahms’schen Klassik.{15}

Milas Text ist zu entnehmen, dass er Hanslicks Beurteilungen von Verdis Opern nicht kannte. Er hätte sich sonst ganz anders geäußert.

Wie die Begegnung des Kritikers Hanslick (der mit dem Komponisten zwei Mal zusammentraf) mit der Musik Verdis im Detail aussah, soll in der Folge dargestellt werden. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die – wie zu sehen sein wird – nicht nur überhebliche, sondern fast durchgängig irrige Haltung Hanslicks Verdi und dessen italienischen Kollegen gegenüber hier aus dem Blickwinkel der italienischen „Musikbolde“ (© Eduard Hanslick) betrachtet wird.

VERDIS WIEN-DEBUT IM SPIEGEL DER KRITIK

In der k.k. Haupt- und Residenzstadt Wien wurden im Laufe der Jahrzehnte nach Verdis Wien-Debut (1843) fast alle seiner Opern aufgeführt, manche davon schon sehr bald nach ihrer Uraufführung.{16} Die Rezeption von Verdis Opern durch das Publikum spiegelt sich in den zeitgenössischen Werk- und Aufführungskritiken allerdings nur undeutlich wider, weil viele Rezensenten politischen, d.h. deutschnationalen Vorurteilsfraktionen angehörten und in ihren Kritiken weit mehr über ihre eigene sektiererische Engstirnigkeit als über das rezensierte Werk aussagten. Während das Publikum, wie an den Aufführungszahlen abzulesen ist, Neuheiten begeistert besuchte und Verdis Wien-Visite im Juni 1875 dem gefeierten Staatsbesuch eines beliebten Monarchen gleichkam, verhielt sich die Kritik den Arbeiten des Komponisten gegenüber vielfach zwiespältig bis ablehnend.

Für Verdi bedeutete sein Wien-Besuch im April 1843 eine doppelte Premiere. Es war seine erste Auslandsreise überhaupt, und der von Gaetano Donizetti einstudierte und von Verdi zweimal dirigierte Nabucco war die erste außerhalb Italiens aufgeführte Verdi-Oper. Mangels Technologien für die Aufnahme und Wiedergabe von Musik bedeutete dies auch die erste Begegnung von Wiener Publikum und Kritik mit einer Oper des hierzulande bislang unbekannten jungen Komponisten.

Giuseppe Verdi zur Zeit seines ersten Wien-Besuchs

Einige Zeitungsberichte über Verdis Wien-Debut sollen zeigen, wie unterschiedlich die Sichtweisen der Kritiker waren. Sie seien Eduard Hanslicks Urteil über den Nabucco ...

Die Oper machte sehr geringe Wirkung. Nur die Italianissimi im Publicum wagten es, ihr Wohlgefallen zu bekennen; die Kritik brandmarkte die Geistlosigkeit und Trivialität dieser Musik und protestirte damals noch gegen den entferntesten Vergleich Verdi’s mit Donizetti.“{17}

... gegenübergestellt. Ferdinand von Seyfried beispielsweise berichtet:

Diese Oper hat bei ihrem ersten Erscheinen in der vorjährigen Carnevalstagione im Theater alla Scala zu Mailand Furore gemacht und dem jungen Maestro schnell einen großen Ruf verschafft. Ich finde dieß bei der leichteren Erregbarkeit des italienischen Publicums recht gut erklärbar, zudem, als diese Musik im modernen Geschmack der neuitalienischen Schule – für welche die Bezeichnung „die lärmmachende“ vielleicht die beste wäre – gehalten ist. Ueberall wird tüchtig auf den Effekt losgearbeitet, und die Mittel, welche dazu gebraucht werden, sind geradezu keine gewöhnlichen.Verdihat offenbar gute Studien gemacht und verräth ein Talent, das jetzt schon zu den seltenen gehört. Er wird nie langweilig, entwickelt einen reichen Born von Ideen, wenn auch nicht immer neuen, doch ungesuchten, instrumentirt gut, freilich oft gewaltig das Trommelfell berührend, und weiß sich der Conception des Dichters mit Glück anzuschmiegen. Begeistern kann er den Zuhörer selten, angenehm zu berühren weiß er ihn aber immer, weßhalb der Eindruck doch stets ein günstiger ist, wenn er auch nicht nachhaltig wirken kann. Recht wohltuend war, es zu bemerken, daßVerdidie Bedeutung des Chores erfaßt und diesen mit Vorliebe behandelt hat. Fast alle Chöre (und die Oper enthält deren recht viele) sind mit Fleiß und Studium ausgearbeitet und bringen großen Effect hervor. Der vorzüglichste ist aber der Klagechor der Israeliten im dritten Acte. Ich war mächtig davon ergriffen, mußte jedoch unwillkührlich lächeln, als ein Blick auf das Textbüchlein mir die Worte sehen ließ: „Ebrei incatenati e costretti al lavoro!“ Will der Dichter damit anzeigen, daß die Juden klagen, weil sie in Ketten geschmiedet sind und arbeiten müssen? Wozu soll der Nachsatz?{18}

Seyfried lobt dann die uraufführungserprobten Interpreten Giorgio Ronconi (Nabucco) und Prosper Dérivis (Zaccaria), die berühmte Teresa de Giuli Borsi (Abigaille), sowie die beiden jungen, noch wenig bekannten Sänger Giovanni Severi (Ismaele) und Francesca Salvini{19} (Fenena) und schließt dann:

Die Nummern, welche den größten Beifall fanden, waren ein Chor im ersten Akt, die SortitaRonconi’smit concertanter Begleitung von fünf Hauptstimmen und dem Chor in demselben Act (wiederholt), die Arie von deGiuli=Borsiim zweiten Acte, im dritten und gelungensten Act das Duett zwischen Letztgenannter undRonconi(wiederholt) und der Eingangs berührte Klagechor der Juden, und im vierten ActeRonconi’sArie mit Chor und die Preghiera am Schluß (Vocal). Die Ausstattung mit durchaus höchst gelungenen neuen Dekorationen, fünf oder sechs an der Zahl, war in hohem Grade würdevoll. Die Oper wird sich mit Glück auf dem Repertoir behaupten. Das Theater war voll, obgleich Tausende und Tausende gleichzeitig ein Gratisschauspiel, der großartige „Zapfenstreich“ zu Ehren Sr. kaiserl. Hoheit des ErzherzogsCarl Ludwigin den Straßen beschäftigte.{20}

August Schmidt leitet seine Rezension des Nabucodonosor{21} mit einer allgemeinen Betrachtung über Sinn und Zweck der „Beurtheilung eines Kunstwerkes“ ein und setzt dann fort:

Der Kritiker August Schmidt

Die Empfehlung, welche dieser Oper durch die höchst beifällige Aufnahme bei ihrer ersten Aufführung in der Scala in Mailand voranging, berechtigte zu großen Erwartungen, und wenn dieser durch die hiesige Aufführung derselben nicht in dem Grade entsprochen wurde, als wir hofften, so ist wohl eher die tausendzüngige Fama, als der Componist oder sein musikalisches Werk anzuklagen. Sie versprach uns Außerordentliches, während wir nur Gewöhnliches zu hören bekamen. Diese Oper macht sich weder in harmonischer noch auch in melodischer Beziehung vor den contemporären Erzeugnissen dieses Genres der Opernmusik vorzugsweise bemerkbar. Dem melodischen Theile mangelt die Originalität der Erfindung, in harmonischer Beziehung aber sind die verschiedenartigen Einflüsse der deutschen, französischen und italienischen Schule bemerkbar. Da der Maestro jedoch diese fremdartigen Elemente nicht in der Art zu bemeistern verstand, um sie zu vereinigen und zu einem vollkommenen Ganzen zu gestalten, so ist der Eindruck, den diese rapsodischen discordirenden Tonformen hervorbringen, kein erfreulicher. Damit soll aber keineswegs gesagt seyn, daß Sigr.Verdimit dieser Oper einen Mißgriff gethan, im Gegentheile ist sie ein verdienstliches Werk eines jugendlichen Talentes, das für die Zukunft Erfreuliches erwarten läßt, wenn die verschiedenartigen Einzelheiten sich consolidirt, der junge Maestro zu einer richtigen Kunstanschauung gekommen, und die Klarheit der Idee ihn zu dem wahren Verständnisse gebracht haben wird, wodurch erst die Selbstständigkeit seines Talentes wirksam heraustreten wird. Besonders lobenswerth ist die Behandlung seines Vocales in der Kenntniß der einzelnen Stimmkräfte und in der richtigen Benützung derselben, so wie in der künstlerischen Gewandtheit, mit der er schöne akustische Effecte hervorzubringen weiß, kann aberVerdiden besten italienischen Componisten der Jetztzeit an die Seite gesetzt werden. Bei den größten Fehlgriffen in der musikalischen Characteristik finden sich in diesem Werke wieder Stellen, die eine tief empfundene characteristische Auffassung beurkunden. Wie gesagt, der Herr Compositeur hat mit dieser Oper den Beweis für sein großes Kunstvermögen abgelegt, das uns Vieles und Schönes in der Zukunft erwarten läßt.

Die Aufführung war im Ganzen eine sehr gelungene, die Siegespalme aber gebührt Sigr.Ronconiin der Titelrolle, dem größten italienischen Sänger, den die neueste Zeit hervorgebracht hat. Welche geistreiche characteristische Auffassung, welche meisterhafte Darstellung verbunden mit der größten Kunstvollendung im Gesange! [...] Der Compositeur leitete die Aufführung selbst und wurde von dem Publicum freundlich empfangen.{22}

Der Bariton Giorgio Ronconi

Wie man sieht, sind Hanslicks weiter unten im Zusammenhang nachzulesende Behauptungen über den Nabucco unzutreffend, obgleich es außer seiner auch noch andere Gegenstimmen gab. Alfred Julius Becher beispielsweise dekretierte: „Mit einer solchen Plattheit der Erfindung dürfte sich kein Deutscher vor ein Publikum wagen.“{23} Oder ein anderer (anonymer) Rezensent:

Ist denn wirklich ein solch’ totaler Mangel an deutschen Original=Novitäten, daß man bei den Welschen borgen muss? Wir lesen von sovielen, inso vielen deutschenStädten mit sovielem BeifallaufgeführtendeutschenOpern, von sovielen deutschenTonsetzern, wirlesendavon so viel, undhören