26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum pro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1895–1945: Eine spannende Familiensaga über 5 Dekaden Der Niedergang des Deutschen Kaiserreiches und der Weimarer Republik, die wilden Zwanziger, der bittere Verlauf des Dritten Reiches: Durch die politischen Wirren und dramatischen Ereignisse wird eine preußische Familie über zwei Generationen hin- und hergeworfen. Verzweifelt versuchen Otto und Käthe Waischwillat und später ihre beiden Töchter Waltraud und Kriemhild, sich über Wasser zu halten. In den unsicheren Zeiten zwischen 1894 und 1945 bedeutet dies immer wieder den Spagat zwischen Liebe und Verzicht, zwischen Fliehen und Kämpfen, zwischen Moral und Pflichterfüllung. Gelingt es der Familie, ihr Leben in die richtigen Bahnen zu lenken?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1140

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99146-322-1

ISBN e-book: 978-3-99146-323-8

Lektorat: Mag. Angelika Mählich

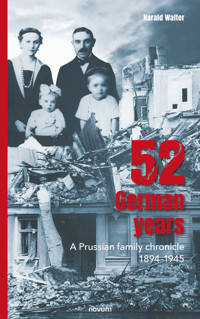

Umschlagfotos: Harald Walter

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Widmung

Ich widme dieses Buch

in Memoriam

der Großeltern- und Elterngeneration

meiner Familie,

die in schwierigsten Zeiten

nie ihre Würde

und Menschlichkeit

verloren haben.

Die Kaiserreichjahre 1894–1914

1894 Deeden in Ostpreußen – ein trauriger Geburtstag

Seinen siebenten Geburtstag hatte Otto sich anders vorgestellt. Zwar hatte es zum Frühstück die heißersehnte Tasse warme Schokolade und das dick mit Butter bestrichene Marmeladenbrot gegeben. Und es waren die innig gewünschte Pelzmütze und ein paar nagelneue Winterstiefel hastig neben die dicke Kerze auf dem Küchentisch platziert worden, aber es hatte die gemütliche Runde mit den Eltern und der Magd Svetlana gefehlt, denn die Mutter Wilhelmine war sofort wieder ins Schlafzimmer verschwunden, wo Ottos Vater im Bett um sein Leben kämpfte. Svetlana wartete auf der Diele vor dem Schlafzimmer auf eventuelle Anweisungen wie frische feuchte Tücher für die fieberglühende Stirn des Großbauern oder frisches Wasser oder im Küchenherd gewärmte Ziegel. Friedrich, ihr Mann, Hausdiener und Kutscher stand ratlos neben ihr am Treppenaufgang. Großvater Johann Mohn, der Vater Wilhelmines, war seit gestern an der Seite seiner Tochter und des Schwiegersohnes. Auch der Doktor Rosenbaum aus Stallupönen war erneut gekommen, ein bärtiger gedrungener Mann mit rotem Gesicht, dessen tiefe Stimme bis in die Küche zu hören war. Sein Pferd stand noch dampfend vor dem Haus, gerade dass er mal die Zügel um eines der dünnen Bäumchen geschlungen hatte, welche die Treppe zum erkerartigen Hauseingang des hölzernen doppelstöckigen Gutshauses flankierten.

Auf dieser Treppe saß Otto jetzt, hatte seine neue Pelzmütze auf und die zerschlissene Winterjacke mit den schon zu kurzen Ärmeln, deren Ersatz sein sehnlicher Wunsch zum kommenden Weihnachtsfest war. Es war bitterkalt an diesem Donnerstag, den 15.Dezember 1894, so kalt, wie er es eigentlich von jedem Dezember in seiner ostpreußischen Heimat kannte. Über die dicke Schneedecke fegte ein schneidender Ostwind, der die Flocken hinter jedem Hindernis zu Bergen türmte. Otto hatte schon mitbekommen, dass sich Mutter, Großvater und Svetlana seit Tagen große Sorgen machten.

Am letzten Sonntagmittag nach der Mahlzeit war der Vater, wie jeden Sonntag, mit dem Schlitteneinspänner im dichten Schneegestöber ins nahe Stallupönen zum Frühschoppen aufgebrochen, aber nicht wie üblich zum Abendbrot zurückgekehrt. Auch das war schon öfter passiert und so warteten Otto und seine Mutter zunächst geduldig am gedeckten Tisch. Als dann aber der Stallmeister Arthur Adworeit aufgeregt in die Küche stürzte mit den Worten: „Der Schlitten ist zurück, ohne den gnädigen Herrn!“, da war die Aufregung groß gewesen. Eigentlich waren die fünf Straßenkilometer nach Stallupönen schnurgerade und die Landstraße führte dann weiter über Insterburg bis nach Königsberg, doch gelegentlich nahm Ottos Vater nicht die Straße, sondern den unbefestigten Weg neben der 400 Meter entfernten Eisenbahnstrecke, auf welcher der Bahnfernverkehr von Berlin über Königsberg ins nahe russische Reich führte. Im Schneegestöber dieser Tage war der Bahndamm oft ein besserer Wegweiser als die mit hohen Schneewehen verschneite Landstraße. Und es schneite unaufhörlich weiter, längst war es stockdunkel und der eisige Wind ließ die Flocken tanzen.

Ottos Mutter war eine dreißigjährige stämmige Frau, deren breite Wangenknochen und das kräftige Kinn die slawische Abstammung verrieten. Sie zögerte keine Minute, sondern gab die Order aus, dass Friedrich und Arthur mit dem Pferdeschlitten den Weg absuchen sollten.

„Er wird den Weg am Bahndamm genommen haben. Das Pferd kennt ihn auch am besten“, sagte sie in festem Ton.

Beide zogen ihre dicken Winterpelze und Kappen an, schlüpften in die festen Stiefel und schnallten Schneeschuhe an. Arthur entfachte eine Petroleumsturmlampe, während Friedrich den Pferdeschlitten wendete und das Pferd beim Zügel nahm. Dann stampften beide in Richtung Bahndamm. An einigen Stellen konnten sie noch Spuren des Schlittens erkennen, sodass sie in ihrer Annahme richtiglagen, dass der Großbauer Georg Waischwillat den Rückweg entlang der Schienen gewählt haben musste. Das flackernde Licht der Petroleumfunzel bot nur wenig Sicht und immer wieder waren hüfthohe Schneewehen zu durchqueren. Sie kamen nur sehr langsam voran.

„Mannchen, mannchen!“, brummte Arthur dauernd vor sich hin, sodass Friedrich ihn schließlich anfuhr, er möge doch seine Klappe halten, sonst drohe die Zunge einzufrieren. Für die paar hundert Meter bis zum Bahndamm brauchten sie fast zwanzig Minuten. Als sie ihn erreicht hatten, konnten sie in Richtung Westen abbiegen und besser vorankommen. Der harte Nordostwind hatte die nördliche Seite des Bahndammes leergefegt und auf der südlichen hohe Schneewehen aufgetürmt. Nur im Windschatten von gelegentlichem Buschwerk mussten sie sich doch wieder mühselig vorankämpfen. Sie erreichten die Stelle, wo der Bahndamm durch einen der Zuflüsse des FlüsschenTrübeunterquert wird, welches sich in eisfreien Zeiten nach Norden schlängelt. Hier fiel der Begleitweg normalerweise zum Bach steil ab, doch die Senke war jetzt komplett mit Schnee gefüllt, nur andeutungsweise waren die Spuren des Schlittens von der Rückfahrt noch zu erkennen. Doch an einer Stelle am anderen Ufer ragte die Pelzmütze von Georg Waischwillat aus der Schneemasse! Vermutlich war der stark angetrunkene Großbauer beim Hinuntergleiten des Schlittens in die Senke vom Kutschbock gefallen. Friedrich hielt das Pferd an, während Arthur sich schon durch den Schnee über dem gefrorenen Bachlauf wühlte und anfing, seinen Brotgeber mit ständigemMannchen, Mannchenfreizuschaufeln.

Das bärtige Gesicht des Großbauern war von einer Eisschicht bedeckt, die feuchte Atemluft hatte sich bei den Temperaturen um die minus 30 Grad sofort kristallisiert. Er röchelte, blieb aber sonst völlig bewegungslos. Beide Retter hofften nur, dass sein dicker Fellmantel, die festen Handschuhe und die Fellstiefel ihn vor den schlimmsten Erfrierungen hatten schützen können. Mit vereinten Kräften zogen sie den regungslosen Mann auf die andere Seite des Bachlaufes und hievten ihn auf die niedrige Ladefläche des Schlittens. Dann wendeten sie und stapften, das Pferd am Zügel, den Weg, den sie gekommen waren und der schon wieder jungfräulich mit Schnee bedeckt war, zum Gutshof zurück.

Dort hatte Wilhelmine schon alles vorbereitet. Das Bett gewärmt und frisches Nachtzeug bereitgelegt. Svetlana, die auch die Aufgaben der Köchin innehatte, stellte heißen Kräutertee mit einem ordentlichen Schuss Branntwein bereit.

Der Großbauer war stämmig und muskulös, aber kein Hüne. So schafften die beiden Männer es, ihn die Holztreppe hinauf in den ersten Stock ins Schlafzimmer zu tragen und auf die Bettkante zu setzen, wo Wilhelmine und Svetlana ihn von den steifgefrorenen Kleidungsstücken befreiten und ins Bett wuchteten. Sie rieben seine Hände und Füße und schlugen sie dann in warme Tücher ein. Offensichtlich hatte der Alkohol die Durchblutung der Gliedmaßen noch aufrechterhalten. Die große Gefahr der Betrunkenen war jedoch, dass sie insgesamt schneller auskühlten. Der Versuch, ihm warmen Tee einzuflößen, schlug erstmal fehl, also deckten sie ihn bis unter die Kinnspitze zu und beschwerten die Decke mit in Tücher gehüllten warmen Ziegeln. All das ließ der Großbauer mit sich geschehen und außer einem gelegentlichen Röcheln, bei dem er eine kräftige Alkoholfahne ausblies, die man hätte anzünden können, gab er keine Regung von sich.

Der Sonntagsschoppen mit seinen Freunden aus den Nachbarhöfen und Dörfern muss diesmal besonders intensiv gewesen sein. Wahrscheinlich hatten sie ausgiebig über Politik diskutiert. Hatte Kaiser Wilhelm II. doch gerade Ende Oktober mit dem 75-jährigenChlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst einen neuen Reichkanzler eingesetzt, dessen Kompetenz, dem Kaiser auch die Meinung zu sagen, stark angezweifelt wurde. Und gerade vor zehn Tagen hatte der Kaiser mit viel Pomp den neuen Reichstag in Berlin eingeweiht. Das Bauwerk soll mehr als 20 Millionen Reichsmark gekostet haben. Weitere ortspolitische Themen gab es zudem genug und jedes war immer mit einem Gläschen Branntwein und Starkbier gespült worden.

Wilhelmine verbrachte die weitere Nacht zum Montag am Bett ihres Mannes. Auch Svetlana bekam keine Nachtruhe, denn sie musste die abgekühlten Ziegel austauschen und alle paar Stunden für frischen heißen Tee sorgen, als der Großbauer sich dann endlich aufrichten ließ.

Am Morgen schien es, als würde er sich erholen und, wie all die vielen Räusche zuvor, auch diesen gut verkraften. Doch als er dann den Versuch machte, sich aus dem Bett zu erheben, brach ihm der kalte Schweiß aus, die Luft blieb ihm weg und er sank schlaff auf die Kissen zurück.

Wilhelmine, die auf dem Stuhl neben dem Bett eingenickt war, schreckte hoch. „Um Gottes Willen, Georg! Bleib liegen! Deck dich zu. Ich schicke Friedrich nach Dr. Rosenbaum!“ Verschlafen stolperte sie die Treppe hinunter und rief den Knecht und Kutscher, der mit seiner Frau Svetlana im Souterrain seine Kammer hatte.

„Friedrich! Nimm dir ein Pferd und hole Dr. Rosenbaum! Schnell. Beeile dich!“

Friedrich schlüpfte in die Felljacke, stülpte sich die Kappe über, stieg in die schweren Reitstiefel und verließ polternd das Haus. Er holte sich aus dem Stall eines der schweren Reitpferde, sattelte es auf und galoppierte, soweit es die Schneedecke zuließ, ins vier Kilometer entfernte Stallupönen. Der jüdische Arzt Dr. Rosenbaum, der ein guter Freund des Großbauern war, saß gerade beim Frühstück, stürzte die Tasse Kaffee hinunter, biss noch einmal von der Käsestulle ab, packte seine schwere Arzttasche und sattelte sein Pferd. Dick vermummt folgte er Friedrich den Weg zurück nach Deeden.

Er fand seinen Duzfreund in einem beängstigenden Zustand vor. Kurzatmig röchelnd und Schleim hustend, mit Schweißperlen auf der Stirn lag der Herr des Hauses wie ein Häufchen Elend im Bett. Dr. Rosenbaum handelte schnell, horchte mit dem Stethoskop, klopfte Brustkorb und Rücken ab, prüfte die schlaffen Reflexe und maß den erhöhten Puls und das hohe Fieber. Seine Anordnungen setzten die Frauen sofort um. Heißer Kartoffelbrei im Leinensack auf die Brust, kühle Kompressen für die Stirn und Waden und eine Schale mit heißem Eukalyptuswasser, deren Dampf ihm zugefächelt werden sollte. Mit dem Versprechen, morgen wiederzukommen, machte er sich auf den Weg zu weiteren Hausbesuchen. Ein anstrengendes Unterfangen bei diesen arktischen Temperaturen.

Georgs Zustand wurde auch im Laufe des Tages nicht besser. Unermüdlich wechselten die beiden Frauen heiße und kühle Anwendungen und flößten ihm Pfefferminztee mit Thymian und Honig ein. Am Abend des Montags fiel der Hausherr in einen tiefen Schlaf, der immer wieder von Hustenattacken und Schnarchen unterbrochen wurde. So lief es auch am folgenden Dienstag und Mittwoch ab.

Dr. Rosenbaum verabreichte noch mehrmals Tropfen, die er in Nase und Mund träufelte. Er nahm Wilhelmine zur Seite. „Es ist eine Lungenentzündung mit starkem Katarrh, aber Georg ist ein kräftiger Bursche. Er muss da durch, er wird es schaffen!“

Auch am heutigen Donnerstag war sein Zustand nicht besser, er hatte sogar in der Nacht laut fantasiert, immer wieder durchbrochen von schnarrendem Husten und Röcheln.

So kam es, dass Ottos Geburtstag ganz nebensächlich behandelt wurde und er sich fröstelnd auf die Treppe des Herrenhauses zurückgezogen hatte. Mit seinen sieben Jahren hatte er schon die Tode seiner väterlichen Großeltern miterlebt. Man hatte ihn zwar nicht ans Sterbebett gelassen, damit er sich verabschieden konnte, aber als sie in der Diele des Hauses aufgebahrt waren, hatte er sie noch mal sehen können. Seine Großeltern waren sehr alt gewesen und schon lange vorher krank, sie hatten nur noch selten ihr Altenteil am Ende des Haupthauses verlassen. Jetzt hatte er nur noch die Großeltern mütterlicherseits, Johann und Wilhelmina Mohn, Wirtsleute im fünfundzwanzig Kilometer entfernten Pöwgallen.

Otto schaute versonnen in die weniger werdenden Schneeflocken, da kam Svetlana zu Tür heraus, setzte sich neben ihn und schlang das dicke Wolltuch, welches sie über der Schulter trug, auch um seinen Rücken. Otto lehnte sich mit dem Kopf an die linke ihrer kräftigen Brüste. Die übten, seit er sich entsinnen konnte, eine starke Faszination auf ihn aus.

Svetlana war die prägende Frauenfigur in seinem jungen Leben, mehr als seine eigene Mutter. Sie war vor einem Jahrzehnt im Alter von zwölf mit einer Truppe Muschiks, russisch-litauische Erntehelfer, über die nahe Grenze gekommen, um wie jedes Jahr zunächst bei der Saat und später bei der Ernte auszuhelfen. Das war notwendig geworden, weil viele Landarbeiter, aber auch zweitgeborene Bauernsöhne in die Industriegebiete nach Schlesien und Sachsen gelockt wurden, was ihnen die Namen „Sachsengänger“ eingebracht hatte. Svetlana war für ihr Alter schon sehr gut entwickelt gewesen und hatte sofort das Interesse des zu der Zeit pubertierenden Friedrich geweckt. Zwei Jahre später hatte der Siebzehnjährige sie im Frühjahr hinter einem Heuschober geschwängert. Der erboste Großbauer verlangte von Friedrich, das Mädchen zu heiraten. Im selben Jahr war auch Wilhelmine schwanger mit Otto gewesen. Das Schicksal wollte es, dass die jetzt Fünfzehnjährige ihr Kind im November 1887 im siebenten Monat verlor und kurz darauf ihre Herrin von einem gesunden Knaben entbunden wurde. Svetlana übernahm das Stillen und Versorgen des kleinen Otto und kam so über den größten Schmerz ihres eigenen Verlustes hinweg, während ihre Herrin sich wieder ihren ordnenden Geschäften des Waischwillathofes zuwenden konnte. Der Stillakt entwickelte sich bei Svetlana zu einem suchtartigen Prozess. Wenn beim ersten Saugreflex des kleinen Otto in beiden Brüsten die Milch einschoss, durchströmten ihren ganzen Körper Wellen der Wollust. Ihr Ehemann Friedrich wusste dies im zärtlichen Miterleben zu genießen.

Über zwei Jahre stillte Svetlana ihr Ersatzkind und wurde dafür besser mit Essen versorgt als die anderen Bediensteten. Später las sie Otto Geschichten vor, sang russische und deutsche Lieder und brachte ihm früh die russische Sprache bei. So war auch Lana sein erstes Wort noch bevor er Mama sagte. Die Magd Svetlana besaß ein anderes Wesen als Ottos Mutter, die zurückhaltende kühle Hausherrin, die mit unbeweglichem Gesicht und knappen Worten kommunizierte und selten ein Gefühl durchblicken ließ, auch nicht ihrem kleinen Sohn gegenüber. Svetlana hingegen konnte ihre Gefühle nicht verbergen, alles war in ihrem Gesicht und an ihrer Körperhaltung abzulesen, Freude und Trauer, Erstaunen und Mitgefühl. Otto konnte sich noch an die Zeiten erinnern, in denen er auf ihrem Schoß saß und seine Nase zwischen ihre prallen Brüste presste oder sie ihn bei anderen Aufgaben rittlings auf ihrer breiten Hüfte durch die Gegend trug, was schon damals ein irritierendes, schönes Gefühl in ihm ausgelöst hatte. Auch liebte er Svetlana dafür, dass sie zwischendurch in der Küche immer eine kleine Köstlichkeit für ihn bereithielt. Otto hatte bisher eine unbeschwerte Kindheit gehabt. Das hatte er auch seinem Vater zu verdanken, der ganz anders als seine Mutter war, und mit ihm spielte und angeln ging, wenn er Zeit hatte.

„Muss Papa sterben?“, fragte er ängstlich.

„Dein Vater ist ein kräftiger und tüchtiger Mann. Er wird vor einer Lungenentzündung nicht kapitulieren“, antwortete Svetlana und strich ihm sanft über die Wange. Im Stillen war sie sich der Sache aber nicht mehr sicher, weil der Großbauer immer schwächer geworden war und kaum noch Luft bekommen hatte, als sie das letzte Mal einen Blick ins Zimmer werfen konnte. Wilhelmine hatte mit unbewegtem Gesicht seine Hand gehalten, Johann Mohn, ihr Vater, hilflos die Arme seiner Tochter gestreichelt und der Doktor immer wieder mit dem hölzernen Stethoskop nach den rasselnden Atemgeräuschen gehorcht. Die feuchte Luft im Zimmer hatte nach Eukalyptus, Minze und Schweiß gerochen.

„Du solltest jetzt aber wieder in die Küche gehen, sonst holst du dir auch noch die Erkältung“, sagte sie und stand auf. „Ich mach dir noch eine Schokolade.“

Wortlos stand Otto auf und folgte ihr durch Windfang und Diele in die Küche, die durch den vielfach genutzten Herd wohlig warm war. Svetlana goss aus einer Kanne Milch in einen Stieltopf, gab zwei Löffel Kakaopulver und einen ordentlichen Löffel Honig hinzu und setzte den Topf auf die Ofenplatte, wo er sich knisternd erwärmte. Dann füllte sie den dampfenden Kakao in Ottos Keramikbecher. Otto wärmte seine klammen Finger daran und schlürfte vorsichtig den geliebten Trank.

So vergingen die Stunden seines Geburtstages. Immer wieder wurde Svetlana gerufen, musste dieses oder jenes besorgen, frische Wäsche, warmes oder kaltes Wasser oder einen Kräutertee für die erschöpften Helfer. Auch musste sie die besorgten Angestellten des Großbauern beschwichtigen, die immer wieder an die Tür klopften und sich nach dem Zustand ihres Dienstherrn erkundigten.

***

Der Hof Georg Waischwillats gehörte zu den größeren ihrer Art mit seinen 105 Hektar Grund und Boden und sieben gemeldeten Feuerstellen. Da gab es drei Familien, sogenannte Instmann-Familien, dazu Arthur Adworeit, der Stallmeister mit Frau und zwei Töchtern, der Melkermeister Adolf Wauszkies und schließlich Kutscher und Dienstmann Friedrich Memel mit Frau Svetlana. Anders als auf den großen adligen Gütern, die oft mehr als hundert Angestellte mit den verschiedensten Fertigkeiten hatten, arbeiteten auf dem Waischwillatschen Hof mehrere Bedienstete in Personalunion. So verrichteten die Instleute vorwiegend im Winter handwerkliche Aufgaben, ihre Frauen machten die Gartenarbeit, betreuten das Gefieder und halfen mit, die Kühe zu melken.

Die Böden am nördlichen Rand der Rominter Heide in der Pissa-Niederung waren nur zum Teil für Roggen- oder Kartoffelanbau geeignet. Deren Ertrag reichte oft nicht für viel mehr als den Eigenbedarf, deshalb hatte Georg sich auf Milchviehwirtschaft spezialisiert und darin auch schon bescheidene Erfolge in der Zucht gehabt und Tiere auf dem Markt in Insterburg verkaufen können. Begründet worden war das durch seinen Vater Michael Waischwillat, der eine ordentliche Abfindung bekommen hatte, als sein Anwesen in den fünfziger Jahren durch den Bau der Bahnlinie Königsberg – Eydtkuhnen durchschnitten worden war.

Alle Angestelltenfamilien hatten freie Wohnungen in den zwei großen Gebäuden, die rechteckig das Haupthaus flankierten, in denen sich auch die Stallungen der Tiere befanden. Jeder Angestellte durfte sich ein Schwein halten, dazu Hühner und Gänse, und erhielt feste Rationen Getreide, Kartoffeln, Brennholz und Reisig und hatte jeweils eine kleine Parzelle, in welcher er Gemüse und Obst anbauen durfte, wovon aber bei Bedarf dem Dienstherrn etwas abgegeben werden musste. Da ihr Barlohn nur um die 20 Mark monatlich betrug, verschafften die Angestellten sich zusätzlichen Verdienst durch den Verkauf von Eiern, Milch, Butter, Geflügel und Speck. Das System war ein familiäres Miteinander, voller Respekt gegenüber dem Großbauern. Auf dem Hof herrschte keinerlei adlig-elitäres Gutsgehabe.

Neben 60 Milchkühen, von denen jede schon damals eine jährliche Milchleistung von über 3500 Kilogramm brachte, gab es sechs Zugochsen und zehn Kaltblutpferde, die entweder geritten oder vor Kutsche und Schlitten gespannt wurden. Sie waren genügsamer und stabiler als die berühmten Warmblüter aus dem nahen Trakehnen, die weit über die Grenzen Ostpreußens hinaus schon berühmt waren.

Unabkömmlich waren zudem die vier Hofhunde, alles Mischlinge, welche die Geflügelgehege vor Füchsen und Wölfen bewachten und eine unbekannte Zahl von Katzen, die den Mausbefall der Wohnungen und Ställe im Lot hielten.

Friedrich und Svetlana hatten durch ihre Stellung und Wohnung im Haupthaus den Respekt aller anderen Angestellten und so konnte Svetlana die besorgten Leute immer wieder beruhigen und abwimmeln.

***

Otto saß am Küchenfenster und schaute über die verschneite Landstraße hinüber zum entfernten Schienenstrang, wo ein beleuchteter Schnellzug, aus dessen Schornstein Rauch in den inzwischen sternenklaren Himmel stieg, in Richtung russische Grenze fuhr. Zu gern saß Otto in den eisfreien Monaten dicht am Bahndamm und sah den schwarzen Stahlrössern nach und träumte davon, mit ihnen weg aus Deeden zu fahren. Zum Beispiel nach St. Petersburg, um den russischen Zaren zu besuchen, von dem ihm Svetlana so viel erzählt hatte. Oder nach Königsberg, wohin Otto den Vater schon einmal begleiten durfte. Otto träumte sich auch gern in die Reichshauptstadt Berlin und zum deutschen Kaiser Wilhelm II. Der Bruder des Stallmeisters war Kontrolleur bei der Bahn und so wusste Arthur immer wieder viel über die Technik und das Streckennetz zu erzählen. Dass die Gleise der Deutschen Reichsbahn eine Spurweite von 1435 Millimeter hatten, dagegen aber die russischen Gleise 1520 Millimeter breit waren, und dass deshalb die Reisenden hinter Eydtkuhnen an der russischen Grenze den Zug verlassen und in die jeweils anderen Wagons umsteigen mussten. Beiderseits der Grenze waren repräsentative Bahnhöfe errichtet worden, um den Einreisenden einen guten Eindruck zu vermitteln. Arthur kannte sich durch seinen Bruder auch mit den neuesten Lokomotiven aus, gerade wurde die Schnellzug-Tenderlok S2 von der neuen S3 abgelöst, die sage und schreibe eine Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometer erreichen sollte. Otto wurde schwindelig bei dem Gedanken und er fragte sich, ob eine solche Geschwindigkeit überhaupt gesund sein konnte.

Plötzlich wurde er durch entsetzliches Wehgeschrei aus seinen Gedanken gerissen.

„Nein, nein, nein! Herr Doktor, sagen Sie bitte, dass es nicht wahr ist!“ Ottos Mutter stand im ersten Stock in der Schlafzimmertür und konnte sich nicht mehr halten. Schluchzend sank sie zu Boden. Großvater Johann versuchte sie aufzurichten, es gelang ihm erst gemeinsam mit Dr. Rosenbaum. Svetlana stand mit entsetztem Gesicht und beiden Händen vor dem offenen Mund da.

Otto hatte seine Mutter noch nie so echauffiert gesehen. „Was ist mit Vater?“, fragte er ängstlich. Niemand hörte ihn. „Was ist mit Vater?“, rief er.

Svetlana entdeckte ihn, stieg eilig die Treppe hinunter und drückte ihn an sich. „Du musst jetzt ganz tapfer sein, Otto, ganz tapfer. Es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Dein Vater hat es nicht geschafft. Es ist schrecklich, aber er hat es leider nicht geschafft. Es ist sehr traurig. Deine Mutter ist sehr traurig. Wir alle sind sehr traurig.“

Während Svetlana auf Otto einredete, kreisten in Ottos kleinem Kopf die Gedanken. Der Vater tot? Das kann nicht sein! Warum? Der Doktor ist doch gekommen, damit der Vater wieder gesund wird. Was ist passiert? Kommt der Vater jetzt in den Himmel? Wer wird mit mir im Sommer reiten gehen, fragte Otto sich. Und wer ihm die versprochene neue Angelrute schnitzen? Und was ist mit Mama? Wird sie auch sterben? Sie ist doch hingefallen.

„Ist Mama auch tot?“

„Um Gottes Willen, nein! Mama ist nur traurig, sehr traurig. So wie wir alle.“ Svetlana zog Otto mit sich in die Küche. Dort nahm sie ihn auf den Schoß und umarmte ihn. Genießen konnte er es dieses Mal nicht.

***

Die Beisetzung Georg Waischwillats wurde am darauffolgenden Sonntag mit großer Anteilnahme der umliegenden Bauern und Handwerker vollzogen. Wilhelmine, ihre Eltern Johann und Wilhelmina Mohn und alle Bediensteten waren in schwarz gekleidet und nahmen von dem in der Diele aufgebahrten Großbauern Abschied. Die Instleute, Melker Meister Adolf, Stallmeister Arthur und Friedrich trugen den Sarg die Freitreppe hinunter und schlossen sich den dort wartenden Trauernden an, um mit ihnen gemeinsam feierlich den Weg zum hofeigenen Friedhof zu schreiten, wo unter dem Familienkreuz eine Grube ausgehoben worden war. Der Pfarrer aus Stallupönen hielt eine bewegende Rede, die vielen Trauengästen die Tränen in die Augen trieb. Georg Waischwillat war ein beliebter Arbeitgeber gewesen, hatte seine Leute anständig behandelt und für seine Zeit Visionen gehabt, wie die ostpreußische Landwirtschaft sich fortschrittlich entwickeln und prosperieren könnte. Er war kein politischer Mensch gewesen, aber immer interessiert an dem Geschehen im fernen Berlin. Er hatte eine feste Gruppe von Männern gehabt, mit denen er freundschaftlich verbunden gewesen war, zu denen der Doktor, der Pfarrer und auch der Schmied aus Stallupönen gehört hatten.

Am Ende der bewegenden Rede sprachen alle das Vaterunser. Nachdem der Pfarrer eine kleine Schaufel Erde auf den abgesenkten Sarg geworfen hatte, taten es ihm Wilhelmine und ihre Eltern, danach Otto und darauf alle Trauergäste nach. Otto konnte sich später nicht mehr daran erinnern, wie viele Menschen seiner Mutter und ihm die Hände im Vorbeigehen geschüttelt hatten, er erlebte diese Stunden des Abschieds von seinem geliebten Vater wie in Trance. Als er mit seiner Mutter der Trauergesellschaft zum Wohnhaus folgte, griffen die Instmänner zu den Schaufeln. Während die Gäste sich in der großen Diele am Kaffeetisch versammelten und über Apfelkuchen und Branntwein hermachten, saß Otto wie benommen auf der Treppe zum Obergeschoß. Dass es in der Tafelrunde immer lauter und lebhafter zuging, irritierte ihn. Er zog sich in seine kleine Kammer zurück, legte sich in voller Montur auf sein Bett und hielt sich die Ohren zu. Und schlief ein.

***

„Otto!“

Otto riss die Augen auf. Svetlana stand an seinem Bett und beugte sich über ihn. Er hatte tief und fest geschlafen und geträumt, der Lehrer ruft ihn an die Tafel.

„Wach auf! Es ist spät! Friedrich wartet mit dem Schlitten! Du musst zur Schule!“

Otto blickte an sich herab. Langsam kehrte die Erinnerung an den gestrigen Tag zurück.

„Gott sei Dank, du bist schon angezogen“, sagte Svetlana. „Ich habe dir eine warme Milch gemacht und eine Stulle! Beeile dich. Du weißt, der Lehrer mag es nicht, wenn du zu spät kommst.“

Otto schlüpfte in seine Stiefel und folgte der Magd hinunter in die Küche. Dort schlürfte er im Stehen einen Becher warme Milch, packte die Brotdose in seinen Ranzen, den Svetlana schon bereitgestellt hatte, und ließ sich in seine dicke, im letzten Jahr etwas zu klein gewordene Winterjacke helfen. Die Pelzmütze schräg auf dem Kopf stolperte er hinaus und kletterte zu Friedrich auf den Kutschbock.

„Deine Handschuhe!“, rief Svetlana und warf sie ihm nach.

Friedrich fing sie auf, gab dem Pferd die Zügel frei und knallte mit der Peitsche. Der Schlitten setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. Der Himmel war klar, die Temperatur eisig. Die Straße nach Abtsteinen zeigte die Spuren von Schlitten, die an diesem Morgen bereits den Weg Richtung Eydtkuhnen genommen hatten, Friedrich wusste die festgefahrenen Furchen zu nutzen, sodass sie gut und schnell vorankamen. Wenn auf dem Weg zur Schule kein oder wenig Schnee lag, dann ging Otto immer zu Fuß.

Die einklassige Schule lag am Rand des kleinen Dorfes in einem Gebäude mit gemauerten Grundwänden und Holzaufbau. Ottos Lehrer Richardt Bliesath war ein alter Mann, der schon lange Witwer war und seine Wohnkammer gleich neben dem Schulraum hatte. Seine sieben Schüler waren zwischen sechs und zehn Jahre alt und kamen von den Höfen der umliegenden Dörfer. Otto eilte in den Klassenraum. Alle anderen Kinder waren schon dort, auch Svenja, die neunjährige Tochter des Melkermeisters, die er heimlich verehrte. Aller Augen wurden auf Otto gerichtet.

„Du bist zu spät, Otto!“, schimpfte Lehrer Bliesath näselnd. Er näselte immer, was wohl an dem Kneifer lag, der stets auf dem unteren Drittel seiner Nase thronte. Wenn der Lehrer streng und laut wurde, dann rutschte ihm das Ding manchmal zur stillen Freude der Kinder von der Nase, dieses Mal hielt es, also war er wohl nicht besonders böse wegen Ottos Zuspätkommen.

Otto begann, eine Entschuldigung zu stammeln, aber Herr Bliesath unterbrach ihn: „Aus Gründen eures Trauerfalls will ich heute Gnade vor Recht ergehen lassen. Setz dich!“

Otto schlich zu seinem Platz, zog die Handschuhe aus, kramte Schiefertafel und Griffel aus dem Ranzen und legte sie vor sich auf die Bank. Die Jacke behielt er wie die anderen Kinder auch an, denn der Schulraum war nicht beheizt. Auch Lehrer Bliesath trug seinen dicken, mit braunen Karos bedruckten Wintermantel, der an Ellenbogen und Kragen mit Leder geflickt war. Der Mantel verbarg seine dürre Gestalt, welche die Kinder in den schneefreien Monaten an die Gestalt des Lehrer Lämpel aus dem Buch von Wilhelm Busch Max und Moritz erinnerte.

Wie viele Lehrer auf den Dörfern Ostpreußens bekam auch Herr Bliesath nur ein bescheidenes Gehalt und lebte vor allem von den Naturalien, die ihm die Eltern seiner Schüler schenkten – Eier, Brot, Fleisch, Obst und Gemüse. In den Dörfern erzählte man sich, dass Herr Bliesath als junger Unteroffizier im Krieg zwischen 1870 und 1871 schwer verwundet worden war und danach und als Anerkennung seiner Tapferkeit den Posten des Lehrers mit Aussicht auf eine bescheidene Rente bekommen hatte. Niemand wusste, welche Verwundung sich Lehrer zugezogen hatte. Auch in der Stammtischrunde hatte man es ihm nicht entlocken können. Lehrer Bliesath sprach immer in höchstens Tönen von seinen Schülern und einem Schatz, dem man gut hüten müsse: „Die Neugier der Kinder, das ist ein Schatz, der muss bewahrt werden. Wenn sie ihre Neugierde verlieren, dann hat ein Pädagoge keine Chance mehr.“ Aus diesem Grunde war er wohl trotz seines strengen Gehabes bei den Kindern beliebt und konnte selbst den größten Rabauken etwas beibringen.

„Guten Morgen, Kinder!“

„Guten Morgen, Herr Lehrer Bliesath!“, antworteten die Kinder im Chor.

„In unserer ersten Stunde wollen wir nochmals wiederholen wie man das Alphabet in Groß und in Klein schreibt. Nehmt die Griffel zur Hand!“ Er stützte sich mit beiden Händen auf sein Pult, welches unter seiner Last knarzte. Der Atem des Lehrers kondensierte zu einem weißen Wölkchen, als würde er eine Zigarre rauchen.

Der Unterricht nahm seinen gewohnten Lauf, und alle Kinder waren mit ihren unterschiedlichen Aufgaben beschäftigt, die Herr Bliesath ständig überprüfte, wobei er von einem Schüler zum nächsten stolzierte. Manchmal klopfte er mit seinem Rohrstöckchen auf den Tisch eines seiner Zöglinge, wenn es etwas zu korrigieren gab oder wenn jemand schwatzte. Er benutzte das Stöckchen jedoch niemals zur Züchtigung, wie es in vielen anderen Schulen üblich war. Und er legte besonderen Wert darauf, dass die Kinder im Unterricht nicht den niederdeutsch-ostpreußischen Dialekt sprechen, sondern, wie er zu sagen pflegte, das Hannöversche.

„Wer in der Welt etwas werden will, der muss sich einer weltmännischen Sprache bedienen“, sagte er oft und brachte aus diesem Grund jede Woche eine ausgelesene Ausgabe der Königsberger Allgemeinen Zeitung mit, aus der die Kinder dann vorlesen mussten.

Der Vormittag im Unterreicht verstrich schnell, und als die Glocke vom nahen Kirchturm zwölfmal schlug, packten alle Schüler eilig ihre Schiefertafeln und Griffel ein, sagten artig „Auf Wiedersehen, Herr Lehrer Bliesath“, und stürmten hinaus, wo sie auf dem Vorplatz schon von Müttern oder Vätern oder Angestellten ihrer Eltern erwartet wurden. Svenja wurde nicht abgeholt. Friedrich und Otto nahmen sie mit. Seit letztem Sommer schwärmte Otto für das hübsche Mädchen mit den langen blonden geflochtenen Zöpfen. Wenn sie ihn manchmal im Unterricht aus ihren blauen Augen anschaute, spürte er, dass ihm die Röte ins Gesicht schoss und blickte schnell weg. Doch war er viel zu schüchtern, sich der zwei Jahre älteren zu nähern oder sie gar anzusprechen. Jetzt auf der Bank der Kutsche rutschte sie etwas näher an ihn heran.

„Biste traurig?“, fragte Svenja ihn vorsichtig.

Otto, der in den letzten Minuten nur an Svenja gedacht hatte, musste kurz überlegen, was sie meinte. Als es ihm wieder einfiel, wurde er schlagartig traurig. Er nickte vor sich hin und spürte Svenjas Blick auf seinem Gesicht.

„Ich glaub schon. Ich hab’ Vater liebgehabt.“

„Das hatten wir alle“, sagte Svenja und legte kurz ihre Hand auf seinen Unterarm. Otto wünschte, sie würde niemals die Hand dort wegnehmen. Er blickte zur Seite, damit Svenja seine Tränen nicht sah.

„Habta Schulaufgaben auf?“, mischte sich Friedrich ein und brachte die beiden auf ein ungeliebtes Thema. Der Schlitten bog aufs Gehöft ein.

***

Während der Weihnachtstage herrschte bedrückte Stimmung. Friedrich hatte zwar wie alle Jahre zuvor im Salon einen Weihnachtsbaum aufgestellt und Svetlana ihn liebevoll mit Wachskerzen und Backwerk geschmückt, doch weder Otto noch seine Mutter konnten sich recht daran erfreuen. Auch die heißersehnte neue Winterjacke heiterte Otto nicht auf. Sein Vater fehlte ihm besonders schmerzlich, wenn er an vergangene Weihnachtsabende dachte: Die Familie hatte dann gemeinsam im Salon im warmen Licht zweier Öllampen gesessen. Der Vater in seinem schweren Ohrensessel, der noch vom Großvater Michael stammte. Otto zu seinen Füßen auf einem Fußbänkchen. Der Vater hatte geduldig all seine vielen Fragen beantwortet und zwischendurch an einer dicken Zigarre gezogen oder einem Schluck Branntwein genossen. Otto Lieblingsfragen waren immer wieder nach dem Drei-Kaiser-Jahr. Es war das Jahr nach seiner Geburt, in welchem der alte Kaiser Wilhelm I. im Alter von 90 Jahren verstarb und sein Sohn Friedrich III. für 99 Tage die Regentschaft übernommen hatte und sich in dieser Zeit nur schriftlich mit seiner Regierung verständigen konnte, weil er schwer an Kehlkopfkrebs erkrankt gewesen war. Als er dann verstarb, übernahm noch am selben Tag sein Sohn Wilhelm II. im Alter von 29 Jahren den Thron. Während Wilhelm I. ein volksnaher beliebter, aber konservativ strenger Regent gewesen sein soll, sagte man Friedrich III. liberales Gedankengut nach, welches er aber gegenüber Reichskanzler Bismarck in der kurzen Zeit seiner Regentschaft nicht durchsetzen konnte. Wilhelm II. aber war eine eigenwillige und selbstverliebte Persönlichkeit. Er verachtete die liberalen Gedanken seines Vaters und entwickelte einen Hang zu Pomp und Militär. Schnell hatte er sich vom Reichskanzler Bismarck getrennt, der ihm viel zu bestimmend war. Das verurteilte Ottos Vater sehr und teilte die Meinung, die auch im Volk über die drei Regenten vorherrschte: „Wilhelm I. war der greise Kaiser, Friedrich III. der weise Kaiser und Wilhelm II. der Reise-Kaiser.“ Letzterer liebte es, sich in den Provinzen seines Reiches zu präsentieren und zu seinen Verwandten des europäischen Hochadels in England und Russland zu reisen. Erst vor zwei Jahren, im Sommer 1892, war die pompöse kaiserliche Yacht Hohenzollern auf der Vulcan-Werft in Stettin vom Stapel gelaufen. Aber auch die Geschichten von der siegreichen Schlacht gegen die Franzosen in den Jahren 1870 und 1871, nach welcher der preußische König Wilhelm im Märchenschloss von Versailles zum deutschen Kaiser Wilhelm I. gekrönt worden war oder die über den Deutsch-Dänischen Krieg in den sechziger Jahren, in dem Preußen mithilfe von Österreich dem dänischen König die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg abgerungen hatte, faszinierten Otto sehr. Im Anschluss konnten sich die beiden deutschen Großmächte über die Verteilung der Beute und der Organisation der zersplitterten deutschen Staatenlandschaft nicht einigen und zogen gegeneinander zu Felde. Auch da blieben die preußischen Truppen mit ihren Verbündeten erfolgreich und besiegten die Österreicher 1866 bei Königgrätz. Nur dem geschickten Verhandeln des Reichskanzlers Bismarck war es zu verdanken gewesen, dass im sogenannten Prager Frieden zunächst alle Kriegsgegner ohne Ehrverlust dem Waffenstillstand zugestimmt hatten.

Otto hatte all diese Geschichten in sich aufgesogen. Er liebte die kleine Sammlung Zinnsoldaten der preußischen und österreichischen Garnisonen, die er von seinem Vater geschenkt bekommen hatte und spielte die entscheidenden Schlachten, wenn es ihm erlaubt wurde, im Salon oder in der Küche nach, wobei er es sehr genoss, wenn die Preußen als glorreiche Sieger über die Österreicher hervorgingen. Ein martialisches Bild von der Erstürmung der Düppeler Schanzen, welches der Vater vor langen Jahren aus der Zeitung geschnitten hatte, bewahrte Otto wie eine Kostbarkeit in der Schublade seines Tischchens in seiner Kammer auf.

Mit kindlichem Schauder ließ er sich außerdem über die deutschen Kolonien in Südwest- und Südostafrika erzählen, darüber, dass es dort Mohren geben sollte, Menschen mit schwarzer Haut, wie im Kinderbuch Der Struwwelpeter. Otto wusste, dass es gerade diese Geschichte war, die ungezogenen Kindern immer wieder vorgelesen wurde. Bei Otto war es nicht so. Er bemühte sich immer, artig zu sein. Das war auch etwas, dass er wohl seinem Vater zu verdanken hatte.

Ottos Vater Georg hatte als Jahrgang 1853 selbst an keinem der Kriege teilgenommen, weil er noch zu jung dafür gewesen war. Doch er hatte eine strenge Erziehung erfahren und ihm waren die typisch preußischen Tugenden der protestantisch-calvinistischen Moral, welche besonders Kaiser Wilhelm I. immer wieder propagiert hatte, verinnerlicht worden. Klugheit und Weisheit, Tapferkeit und Mut, Besonnenheit und Mäßigung – sowie Gerechtigkeit, ergänzt durch die christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung, waren ihm als besonders erstrebenswert vermittelt worden. Und er bemühte sich, sie seinem Sohn Otto zu übertragen. Lügen kam für Otto seit frühester Kindheit nicht in Frage, wenn er bei einer Missetat erwischt wurde. Dickköpfigkeit oder Wutausbrüche gewöhnte er sich bald ab, nachdem sie mit Stubenarrest bestraft worden waren. Geschlagen wurde Otto von seinen Eltern nie. Schon als zweijähriger Junge hatte ihn sein Vater aufs Pferd gesetzt, inzwischen war Otto zu einem passablen Reiter geworden. Zu seinem fünften Geburtstag hatte er ein kleines Panjepferd geschenkt bekommen, welches den Namen Matusch trug und ihm große Freude bereitete. Doch seit Vaters Tod konnte Otto sich kaum aufraffen, um nach seinem geliebten Pferd zu sehen, sondern saß zumeist untätig im Salon an den Ohrensessel gelehnt und hatte nicht mal Lust, seine Zinnsoldaten in eine siegreiche Schlacht zu führen.

Eine Unterstützung muss her

Auch nach dem Jahreswechsel änderte sich nichts an der gedrückten Stimmung. Ottos Mutter und Svetlana waren mit den Frauen der Instleute bei ihren Weiberwinteraufgaben, wie sie es nannten, beschäftigt – Geflügel schlachten und rupfen, Federn spleißen, Daunen stopfen, Bettzeug und Bekleidung flicken, Schlachtfleisch pökeln, wursten, buttern und backen und vieles mehr. Normalerweise war das immer eine unterhaltsame Angelegenheit, bei der viel gescherzt wurde, die neuesten Geschichten ausgetauscht und reichlich dem Branntwein zugesprochen wurde. Aber in diesen Winter traute sich keine der Frauen in Gesellschaft der trauernden Hausherrin fröhlich zu sein. Alle verrichteten beflissen ihre Aufgaben und zogen sich danach in ihre Familien zurück. Niemand wagte es, die Winterbälle, mit denen die Bauern und Handwerker traditionell das neue Jahr in Stallupönen oder Eydtkuhnen begrüßten, zu besuchen. Es waren triste Wochen, in denen die Branntweinvorräte in den einzelnen Wohnungen schneller als sonst schrumpften. Erschwerend kam hinzu, dass sich alle besorgt fragten, wie es nach dem Tod des Dienstherrn mit dessen Hof weitergehen sollte.

Noch waren die Felder und Wiesen verschneit, aber der März nahte und bald mussten die Felder bestellt und das Vieh auf die Weiden getrieben werden. Wilhelmine ließ sich in ihrer schwarzen Trauerkleidung immer seltener blicken. Ottos Großeltern trieb ebenfalls die Sorge um den Hof um. Sie wussten, dass eine Lösung hermusste, welche den Fortbestand des großbäuerlichen Betriebes sicherte, und sie hatten einen Plan.

An einem sonnigen Samstagmorgen Ende Februar tauchte Johann Mohn mit dem Schlitten in Deeden auf und lud Tochter Wilhelmine und seinen Enkelsohn Otto zu einem Kaffeestündchen mit anschließender Übernachtung nach Pöwgallen in sein Wirtshaus ein. Wilhelmine war zwar nicht nach Gesellschaft, aber sie traute sich nicht, das gut gemeinte Angebot ihres Vaters abzulehnen. Otto freute sich sehr über die bevorstehende Abwechslung. Pöwgallen war ein Ort südöstlich vom Tollmingkehmen am Nordrand der Rominter Heide und gehörte zum Regierungsbezirk Goldap. Ottos Großeltern betrieben dort den Ortsgasthof, der neben seiner großen Gaststube auch Zimmer zur Miete anbot, was ein gutes Geschäft war, denn die Heidelandschaft war ein beliebtes Wandergebiet der wohlhabenden Mittelschicht aus Königsberg. Auch die Nähe zum Königlich Preußischen Hauptgestüt Trakehnen brachte so manchen gutzahlenden Gast ins Haus.

Geschneit hatte es in den letzten Tagen nicht, sodass der Schlitten die 25 Kilometer mit zügigem Trab in zwei Stunden bewältigte und sie am frühen Nachmittag vor dem Gasthof eintrafen. Wilhelmina Mohn stand schon in der Einfahrt, half ihrer Tochter vom Schlitten und umarmte sie lange schweigend. Johann Mohn übergab dem Hausknecht die Zügel.

„Versorge das Pferd und bring das Gepäck unserer Tochter auf die große Stube.“ Die große Stube war das beste Gästezimmer mit Blick auf die Rominter Heide.

In der Gaststube dampfte schon der Kaffee auf dem Tisch. Ottos Großmutter hatte einen saftigen Apfelkuchen gebacken, von dem sie wusste, dass besonders ihr Enkelsohn diesen sehr gern mochte. Nachdem sich alle aufgewärmt und gestärkt hatten, kamen die Wirtsleute zur Sache.

„Wir machen uns große Sorgen“, begann Johann. „Wie soll es mit dem Waischwillathof weitergehen?“

„Ich weiß es nicht, Vater. Mir steht der Kopf noch nicht danach“, wehrte Wilhelmine ab.

„Aber du trägst Verantwortung! Die Leute auf eurem Hof erwarten eine Entscheidung“, entgegnete ihre Mutter.

„Aber ich habe doch keine Ahnung von Saatenfolge oder Milchviehwirtschaft. Georg hat sich immer um die Geschäfte gekümmert. Ich wüsste nicht, wie ich mich in all das einarbeiten könnte. Und wenn ich es tun würde, ob mich die Leute ernst nehmen würden. Weil ich eine Frau bin.“

„Dann muss eben ein Mann her“, wurde der Vater laut. „Einer der sich auf Landwirtschaft versteht.“

„Ein Mann?“, fragte Ottos Mutter außer sich. „Ich habe gerade erst zwei Monate meiner Trauer absolviert. Und jetzt soll schon ein Mann in mein Haus ziehen? Was werden die Leute sagen?“

„Er muss ja nicht gleich bei dir einziehen“, warf die Mutter ein. „Er muss nur erstmal die Geschäfte fürs Frühjahr regeln.“

„Mutter! Woher soll denn dieser Mann kommen? Und auch wenn einer käme, bin ich momentan wohl kaum in der Verfassung, dass er mich attraktiv finden könnte!“

Wilhelmine kamen die Tränen. Es irritierte Otto, weil er seine Mutter nur selten fassungslos erlebt hatte. Das letzte Mal am Todestag seines Vaters.

Er verstand, dass seine Mutter jetzt weinte, denn auch Otto wollte keinen fremden Mann im Haus. Er wollte keinen neuen Vater. Er wollte seinen Vater zurück oder gar keinen. Er hatte seine Mutter und Svetlana. Das genügte. Eine Weile hatte es so geschienen, als hätten die Erwachsenen vergessen, dass er mit am Tisch saß und das Gespräch verfolgte. Nun richtete sich der Blick seiner Großmutter auf ihn.

„Junge, bist du satt?“

Otto nickte.

„Die Sau hat fünf Ferkelchen bekommen. Möchtest du sie sehen? Komm, ich zeig sie dir!“ Ohne eine Antwort abzuwarten, griff die Großmutter Ottos Hand und zog ihn mit sich nach draußen.

Kaum waren sie zur Tür hinaus, da beugte sich Johann Mohn zu seiner Tochter vor und flüsterte: „Du hast die Dreißiger gerade erst überschritten, du bist attraktiv und hast auch sonst einiges zu bieten!“ Er machte eine Pause, bevor er fortfuhr. „Und wir haben den Mann für dich, den du jetzt brauchst.“

Wilhelmine wich zurück. „Ich fasse es nicht! Das ist also der Grund für diese Einladung! Ihr habt es aber sehr eilig!“ Sie stand auf und ging in der Stube auf und ab.

„Aber Wilhelmine, versteh doch, das Schicksal deines Hofes liegt uns am Herzen. Deine Existenz liegt uns am Herzen! Schau dir den Herrn doch einfach mal an.“

Wilhelmine atmete schwer, ihre Hände verkrampften sich an der Stuhllehne.

„Wir könnten ihn heute Abend ganz unverbindlich zum Essen einladen“, fuhr ihr Vater eindringlich fort. „Und danach denkst du über alles in Ruhe nach.“

„Heute Abend! Gib zu, Ihr habt ihn schon eingeladen!“

Ihr Vater antworte nicht.

Wilhelmine setze sich wieder und blickte ihn direkt an. „Wer ist es?“

„Du kennst ihn nicht. Aber ich verspreche dir, es ist ein guter Mann. Stattlich. Mit guten Manieren. 38 Jahre alt. Er heißt Arnold Hofstädter. Er hat es schon zum Gestütoberwärter in Trakehnen gebracht. Und falls es dir wichtig sein sollte: Er war noch nicht verheiratet. Er wohnt seit Monaten in unserem Gasthof, also konnte ich ihn sehr genau beobachten. Er stiert nicht nach der Kellnerin und hält sich auch mit dem Branntwein zurück. Und seine Miete und Zeche zahlt er immer akkurat.“ Nun war es heraus. Johann Mohn holte tief Luft.

„Du brauchst ihn mir nicht weiter anzupreisen, für euch ist doch alles schon abgemacht, habt alles schon eingefädelt!“

Johann legte seine Hand auf die blassen Finger seiner Tochter. „Kind, wir wollen doch nur dein Bestes.“

Wilhelmine wich seinem Blick aus und erhob sich erneut. „Ich gehe jetzt aufs Zimmer. Mich umkleiden. Weil wir zum Abendessen ein Gast erwarten.“ Sie hatte dies etwas zynisch sagen wollen, doch sie war zu kraftlos dazu.

***

Wilhelmine stand in der großen Stube vor einem Spiegel, der ihren ganzen Körper abbildete und schaute sich an. Ihre Haut war hell, ohne die gebräunten Flecken um Hals und Arme, welche die einfachen Frauen durch ihre Arbeit im Sonnenlicht erhielten. Ihr Körper war noch fest und weiblich mit kleinen, aber aufrechten Brüsten. Ganz dezent waren am Bauch ein paar Schwangerschaftsstreifen zu sehen. Die Taille könnte schmaler sein, dachte sie. Auch die Beine könnten länger sein. Aber die Schenkel waren straff, und die Waden zeigten noch keine blauen Äderchen. Sie seufzte. Georg hatte sie so gemocht und verehrt, wenngleich sein sexuelles Verlangen nach der Geburt seines Stammhalters stark gesunken war. Oder hatte es an seinem Hang zu Alkohol gelegen? Sollte sie sich überhaupt für einen unbekannten Mann hübsch herrichten? Sie zögerte einen Moment, doch dann siegte ein unbestimmtes Bauchgefühl. Warum nicht?

Sie schlüpfte in die Leinenunterwäsche und zwängte sich in ein Korsett, welches sich vorne mit Häkchen schließen ließ, denn Svetlana war in Deeden und eine fremde Magd wollte sie nicht in ihr Zimmer rufen. Dazu wählte sie das lange schwarze Kleid mit den dezenten zwei dunkelgrünen Streifen, das sie in einer inneren Ahnung miteingepackt hatte. Was die Farben ihrer Bekleidung anbetraf, bot die Trauerzeit von zehn Monaten wenig Möglichkeiten. Das Kleid hatte Puffärmel und einen züchtigen Ausschnitt, der von einer rosettenförmigen weißen Schluppe bedeckt war. Ihre dunklen Haare band sie zu einem schlichten Knoten, sodass ihre kostbaren Ohrringe, die Georg ihr zu Ottos Geburt geschenkt hatte, gut zu sehen waren. Um die etwas zu starke Taille dezent zu bändigen, wählte sie den breiten Gürtel mit der großen rechteckigen goldenen Schnalle. Aus einem Flakon bestäubte sie sich mit einem Rosenparfum. Auch das hatte sie schon lange nicht mehr gemacht. Sie steckte sich ihren Ehering wieder an, hängte sich eine zarte Kette aus Bernstein um den schlanken Hals und trug etwas Rouge auf. Sie drehte sich vor dem Spiegel nochmals hin und her. Sie war zufrieden.

***

In der Stammtischstube war der Tisch mit dem besten Porzellan, das die Familie Mohn besaß, und silbernen Besteck eingedeckt. Kristallgläser für Wasser und Wein und tönerne Krüge für Bier standen bereit. Wilhelmine sah ihren Eltern die Aufregung vor dem bevorstehenden Abendessen an. Ihre Mutter zupfte dauernd am Tischtuch und an den Servietten herum. Sie trug eine ähnliche Frisur wie ihre Tochter und trug ein braungeblümtes Kleid, welche die Taille unter den Ansatz ihres starken Busens verdeckte und locker über ihren runden Bauch fiel. Wilhelmines Vater ging in der Stube auf und ab. Als er dann eine Wasserkaraffe auf dem Tisch geraderücken wollte, warf er dabei ein Glas um. Er fasste immer wieder an seine graugestreifte Anzugjacke über dem weißen Stehkragenhemd und der samtenen Weste, als wollte er sie schließen, doch sie ließ sich vor seinem stattlichen Bauch nicht mehr zuknöpfen. Er strich sich über sein weniges graues Haar, welches er auf dem runden Schädel mit Pomade von links nach rechts gelegt hatte. Immer wieder zupfte er an seinem buschigen Oberlippenbart, rieb sich die dicke, stets gerötete Nase und setzte seine Brille mit den dicken Gläsern auf und ab.

„Johann, in Gottes Namen, setz dich doch. Du machst uns ja alle ganz nervös“, verlangte seine Frau.

Johann ging weiterhin in der Stube auf und ab. Otto kam herein und staunte über die prächtig gedeckte Tafel und freute sich, dass er heute so festlich wie schon lange nicht mehr zu Abend speisen würde. Wilhelmine trat hinzu und wurde von ihrer Mutter mit einem Glas Wein empfangen. Ein süßer Dessertwein, wie sie ihn liebte. Ihre Eltern ließen offenbar nichts unversucht. Beide prosteten ihr aufmunternd zu.

Dann kam der Gast. Durch die offene Tür hörte man schon seine sonore Stimme, mit der er die Magd nach der Richtung fragte. Unmittelbar darauf trat er mit energischem Schritt in die Gaststube. Arnold Hofstädter war tatsächlich ein stattlicher Mann. Und viel größer als Wilhelmines Mann es gewesen war. Er erfüllte das preußische Gardemaß, hatte allerdings auch eine leichte Neigung zur Fülligkeit. Er trug einen beiderseits leicht nach oben gespitzten Oberlippenbart, den sogenannten Kaiser Wilhelm. Außerdem einen Kinnbart, der dezent seinen Ansatz zum Doppelkinn kaschierte. Sein Haar war von einem Mittelscheitel mit Pomade streng nach hinten gekämmt. Seine Augenbrauen waren buschig und stiegen zur Seite leicht in die Höhe, was ihm einen leicht diabolischen Ausdruck verlieh. Die schmalen tiefliegenden Augen waren durch kreisrunde Brillengläser bedeckt. Die schlanke Nase zeigte, soweit es der Bart zuließ, auf einen Mund, der von sinnlichen Lippen gerahmt war. Dass der Stehkragen des weißen Hemdes sich vorn nicht mehr schließen ließ, hatte er durch ein kunstvoll geknüpftes dunkelblaues Tuch gut kaschiert. Die breiten Schultern steckten in einem dunkelgrauen dezent gestreiften offenen Jackett, unter der eine ebensolche Weste geschlossen zu sehen war, deren Bündchen die Taille überragten und von deren einem Knopf eine goldene Uhrkette mit sanftem Bogen in der Westentasche verschwand. Die dunkelgestreifte Hose fiel locker auf spiegelglatt geputzte schwarze Schnürschuhe.

Dem Namen nach musste er einer der Urenkel jener Salzburger Exulanten sein, die der preußische König Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1733 in Königsberg mit dem Spruch „Mir neue Söhne –euch ein mildes Vaterland“ willkommen hieß. Die Exulanten waren in ihrer Salzburger Heimat wegen ihres protestantischen Glaubens des Landes verwiesen und in den ostpreußischen Weiten angesiedelt worden, die nach Seuchen und Kriegen des 17. Jahrhunderts entvölkert waren.

Arnold Hofstädter stand in der Tür zur Stammtischstube, deren Rahmen er vollends ausfühlte, blickte zunächst mit einer angedeuteten Verbeugung auf das Ehepaar Mohn und richtete dann den Blick auf Wilhelmine, die errötete.

„Treten Sie ein, Herr Hofstädter. Es ist uns eine große Freude, Sie als Gast empfangen zu dürfen!“, begrüßte Johann Mohn den Gestütoberwärter des Guts Trakehnen.

Hofstädter trat einen Schritt vor. „Ich danke Ihnen.“

„Ja. Treten Sie ein“, fügte Wilhelmina Mann hinzu. „Darf ich Sie mit unserer Tochter Wilhelmine bekannt machen?“

Arnold Hofstädter nickte. „Die Freude und Ehre ist ganz meinerseits.“ Er trat einen Schritt auf Wilhelmine zu und streckte ihr die Hand entgegen. „Mein herzliches Beileid, gnädige Frau. Ich hoffe, meine Anwesenheit ist nicht inkommod für Sie.“

„Vielen Dank, nein. Ich bin für ein wenig Zerstreuung dankbar“, entgegnete Wilhelmine artig und ergriff seine Hand, die er sanft drückte.

„Setzen wir uns doch.“ Johann Mohn wies seinem Gast den Stuhl neben seiner Gattin gegenüber seiner Tochter zu. Er füllte die filigranen Aperitif-Gläser mit süßem Wein und erhob das seine. „Auf einen angenehmen Abend!“

Alle nippten an ihren Gläsern. Die Magd kam in die Stube und stellte eine große Schüssel mit dampfender Gemüsesuppe auf den Tisch und füllte allen Anwesenden die Teller. Johann faltete seine Hände, schaute kurz in die Runde und sprach: „Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.“

„Guten Appetit!“, wünschte Wilhelmina Mohn und griff zu ihrem Löffel. Nach dem ersten vorsichtigen Nippen an der heißen kräftigen Suppe ergriff sie wieder das Wort. „Nun erzählen Sie uns doch mal, lieber Herr Hofstädter, wie es Ihnen gelungen ist, in so jungen Jahren einen so verantwortungsvollen Posten in Trakehnen zu bekommen?“

Arnold legte seinen Löffel ab, räusperte sich, blickte erst auf die junge Wilhelmine und wandte sich dann der Gastgeberin zu.

„Mein Vater ist zweiter Kämmerer auf Schloss Steinort bei ihrer Durchlaucht Gräfin Anna von Lehndorf. Die Frau Gräfin hat früh mein Interesse an Pferden entdeckt. Ich durfte sogar bei der Pflege ihrer Reitpferde assistieren. Eines schönen Tages vor nunmehr fast zwanzig Jahren, als sie von einem Ausritt zurückkam, fragte sie mich, ob ich Interesse hätte, nach Trakehnen zu gehen. Dort würde man talentierte junge Männer wie mich suchen. Sie können sich vorstellen, wie glücklich ich war.“

„Wie interessant“, sagte Wilhelmina. „Und die Gräfin von Lehndorf hat ja ein ähnliches Schicksal erlitten wie unsere arme Wilhelmine. Sie hat früh ihren Mann verloren und dann mit viel Energie und Umsicht Schloss Steinort und das Gut selbst weitergeführt.“

Hofstädter nickte. „Sie hat sehr gute Leute um sich und weiß das zu schätzen. Ihr Sohn Carl Meinhardt, der in seinen Kreisen auch Carol genannt wird, hat nun das Gut übernommen. Der junge Herr Graf ist ein sehr in sich gekehrter Mensch. Er lässt niemanden so richtig an sich heran, heißt es.“

„Wie ich hörte, soll er häufig extravagante Feste feiern und hat sein Herz noch keiner Frau geschenkt“, wusste Wilhelmines Mutter zu berichten.

Arnold Hofstädter nickte. „Ich kann dazu nichts Genaueres sagen. Ich habe aber gehört, dass er sich seinen Leuten gegenüber sehr anständig und gerecht verhält.“

Johann merkte, dass die Neugier seiner Frau den Gast verlegen machte. „Erzählen Sie uns doch bitte von Ihrem berühmten Gestüt Trakehnen. Aber zuerst essen Sie bitte Ihre Suppe, bevor sie kalt wird.“

Sichtlich erleichtert griff Arnold Hofstätter nach dem Löffel. Als er seinen Teller fast leergegessen hatte, umriss er die wechselvolle Geschichte des Gestüts in den napoleonischen Jahren der Besetzung Preußens und wie es danach neue Blüte erlangte, nachdem es 1848 dem Ministerium für Landwirtschaft unterstellt worden war. Er selbst war auf dem Gestüt unter Landesstallmeister Gustav Adolph von Dassel angestellt worden. Der hatte zunächst mit einer Einkreuzung anderer Pferdegeschlechter einen Fehlweg eingeschlagen und war dann zur Zucht reinrassiger Trakehner zurückgekehrt. Nunmehr stand das Gestüt unter der Leitung des Grafen von Frankenberg und Proschlitz, aber es hieß, dass demnächst dessen Ablösung bevorstand.

„Man erzählt sich, dass es Herr Burchard von Oettingen werden soll. Über ihn wurde in den Zeitungen viel über seine Studienreisen in Sachen Pferdezucht durch die ganze Welt berichtet. Er soll als junger Mann ein sehr guter Rennreiter gewesen sein.“

Johann nickte: „Das habe ich auch gelesen.“

Arnold lehnte sich zurück. Die Runde hatte die Suppenteller geleert und wie auf Kommando erschien die Magd, um das leere Geschirr abzuräumen. Johann schenkte den Damen Rotwein ein. „Und Sie, lieber Herr Hofstädter, möchten Sie auch Rotwein oder lieber ein Bier?“

„Sehr gern Rotwein. Danke.“

„Und unser Otto bekommt Gänsewein“, sagte Johann Mohn lächelnd und schenkte seinem Enkel etwas Apfelsaft in ein Weinglas ein. Otto liebte Pferde und war Hofstädters Erzählung über das Gestüt fasziniert gefolgt. Seine Mutter Wilhelmine hatte während der Vorspeise kein Wort gesagt und sich bemüht, den Gast nicht auf unschickliche Weise anzustarren, konnte sich aber auch einer gewissen Faszination nicht entziehen.

Der Hauptgang wurde serviert: Backofenente mit Kartoffeln und Speckpfifferlingen. Otto bekam sein geliebtes Keulchen, der Gast eine ganze Keule, die Frauen teilten sich eine Brust und Johann nahm die zweite mit Flügel. Die Köchin hatte eine kräftige tiefbraune Sauce dazu angerichtet, die vorzüglich mit den goldgelben Kartoffeln harmonierte. Das Essen war so köstlich, dass niemand dabei sprach.

Danach tupfte Johann sich den Mund mit der Serviette ab, lehnte sich satt und zufrieden auf seinem Stuhl zurück und wandte sich wieder an den Gast. „Von Ihrem Herrn Vater haben Sie sicherlich auch umfangreiche Einblicke in die wirtschaftlichen Belange eines landwirtschaftlichen Betriebs bekommen?“

Arnold nickte und beeilte sich, hinunterzuschlucken, um nicht mit vollem Mund zu sprechen. „Mein Vater hat mich schon früh an alle wichtigen Aufgaben herangeführt. Er hatte ursprünglich gedacht, ich würde einmal in seine Fußstapfen treten.“

„Wäre es vielleicht möglich, dass Sie unserer Tochter ein wenig unter die Arme greifen, ihren Hof im März in Schwung zu bringen?“

Wilhelmine verschluckte sich erschrocken an dem Wein, den sie gerade getrunken hatte. „Vater, ich bitte dich! Herr Hofstädter hat andere Sorgen, als sich um meinen Hof zu kümmern!“

„Mein liebes Kind, es war nicht mehr als eine Frage“, entgegnete ihr Vater unbeirrt und blickte Arnold Hofstädter in Erwartung einer Antwort an. Der lächelte freundlich und schaute zu Wilhelmine.

„Ich kann mir sehr gern die Unterlagen einmal anschauen, welche Saatfolgen für die kommende Saison geplant waren und wie die Bestände von Saatgut und Dünger sind! Aber nur, wenn es Ihnen wirklich recht ist.“

Wilhelmine wich dem Blick des Mannes aus und rang nach einer Antwort. „Ich weiß es nicht. Ich habe meine Leute. Es sind gute erfahrene Leute.“

„Umso besser. Sie werden ihr Konzept schon haben und ich will es gern überprüfen. Ich stimme Ihrem Herrn Vater zu. Die Zeit drängt.“

Die Magd kam herein, wechselte erneut das Geschirr und stellte eine Platte mit dampfenden Kartoffelpuffern und eine große Schüssel mit Apfelmus in die Mitte des Tisches. Sie füllte jedem davon so viel auf, wie er es wünschte.

Otto bekam drei Puffer und einen großen Berg Mus und war glücklich.

Danach nahm ihn Großmutter Wilhelmina bei der Hand. „Es ist Zeit fürs Bett, junger Mann. Sage allen schön artig gute Nacht. Ich lese dir auch noch eine Geschichte vor. Vom Struwwelpeter, die magst du doch.“

Otto gehorchte widerwillig.

Johann Mohn wandte sich an den Gast. „Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Oder sind Sie Pfeifenraucher?“, fragte er und langte vom Nachbartisch eine hölzerne Schachtel her.

„Gern eine Zigarre.“

„Und ein Schnäpschen in Ehren können Sie auch nicht verwehren, oder?“

„Es soll der Verdauung förderlich sein.“

Beide nahmen sich aus der Schachtel eine schwarzbraune Zigarre und knipsten mit einer verzierten goldenen Zigarrenschere das Mundstück, auch Kopf genannt, an. Johann hielt einen dünnen Zedernspan in die Flamme der Tischkerze und reichte das entflammte Hölzchen dem Gast, der mit schmatzendem Saugen den Zigarrenfuß entzündete, was sich in einer kräftigen Wolke zeigte. Dann reichte er es seinem Gastgeber, der gleichermaßen verfuhr. Von einer dichten Wolke umhüllt griff Johann zur Branntweinflasche und schenkte Arnold, seiner Tochter und sich ein.

„Ein edler Tropfen aus Königsberg. Wir haben mit der Brennerei einen Exklusivvertrag. Zum Wohl.“

„Zum Wohl“, antwortete Arnold.

Während Wilhelmine züchtig nippte, leerten beide Männer die Gläser in einem Zug.

„Um auf Ihr freundliches Angebot zurückzukommen, Herr Hofstädter. Ich wäre gern bereit, Sie an einem Tag, der Ihnen recht ist, in Trakehnen abzuholen und mit nach Deeden zu begleiten. Es liegt ja auf dem Weg zum Gut meiner Tochter.“

Bevor Wilhelmine etwas einwenden konnte, sagte Arnold: „Am Freitag würde es mir gut passen. Es wäre mir eine große Freude, Ihrer gnädigen Frau Tochter assistieren zu dürfen.“

Johann Mohn schenkte nach und erhob das Glas. „Wunderbar! Danke für Ihre Hilfsbereitschaft.“

Er wandte sich an seine Tochter. „Wir werden dich am kommenden Freitag aufsuchen, und du lässt Herrn Hofstädter dann in die Saatgutbücher schauen und mit den wichtigsten Männern deiner Leute ein informatives Gespräch führen.“

Wilhelmine wusste, dass es sinnlos war, ihrem Vater zu widersprechen. Außerdem gefiel ihr etwas an dem Gedanken, Arnold Hofstädter wiederzusehen. Es war nicht nur Resignation, dass sie jetzt nicht widersprach. Wilhelmina war wieder zu ihnen gestoßen und nach einem Schnäpschen verabschiedeten sie und ihre Tochter sich und ließen die beiden Männer im intensiven Gespräch und dichtem Zigarrennebel zurück.

***

Wilhelmine saß aufrecht im Bett. Durch das Fenster schien das Licht eines fahlen Mondes, der im Abnehmen begriffen war, und die neblige schneebedeckte Heidelandschaft in ein geisterhaftes Licht tauchte.

Ein stattlicher Mann, ging es ihr durch den Kopf. Will er nur Berater sein oder hat er mehr im Sinn? Der Wunsch der Eltern ist es bestimmt. Sie könnte sich das auch vorstellen. Aber der kann doch jede Frau haben. Weshalb war er ledig? War er nur mit seiner Karriere verheiratet? Würde er sich überhaupt für einen Bauernhof wie den von Wilhelmine interessieren? Und falls ja, wie sollte Wilhelmine mit ihrer Trauerzeit umgehen? Zehn Monate waren Pflicht! Um die Sache abzukürzen könnte sie sich nach vier Monaten die Bescheinigung einer Hebamme holen, dass sie nicht von ihrem verstorbenen Mann schwanger war.

Sie seufzte. Warum lässt du es nicht einfach auf dich zukommen? Irgendwie musste es ja weitergehen. Am besten mit einem starken Mann an ihrer Seite. Und er ist ein starker Mann.

Sie sank zurück in die Kissen und beschloss, dass es das Beste wäre, alles auf sich zukommen zu lassen. Vielleicht auch mit diesem stattlichen Mann an ihrer Seite. Dann schlief sie ein.

***

Es war nach Mitternacht, als auch Arnold Hofstädter sich auf sein Zimmer im ersten Stock zurückzog. Während er sich entkleidete und sein baumwollenes Nachthemd anzog, dachte er über Wilhelmine nach: Könnte mehr aus seiner Berateraufgabe werden? Ihre Eltern würden es wohl gern sehen. Sie ist keine Schönheit, aber sie hat ein sympathisches Wesen. Sie ist noch im fruchtbaren Alter. Und sie hat die Mitgift eines stattlichen Hofes mit 105 Hektar zu bieten. Seine Karriere auf Gestüt Trakehnen, welche die Bewunderung der Wirtsleute hervorgerufen hatte, war in Wirklichkeit nicht so erfolgreich. Zwar hatte er sich in den vergangenen 19 Jahren vom Reitburschen über den Gestütwärter zum beamteten Gestütoberwärter hinaufgearbeitet, aber seitdem war sein Aufstieg ins Stocken geraten. So mancher Mitkonkurrent hatte ihn auf dem Weg zum Gestütobersekretär überholt, nicht nur, weil er jünger war, sondern auch das Wörtchen von in seinem Namen hatte. Außerdem hatten ihm gleich zwei solcher niederadligen Emporkömmlinge jeweils eine Frau ausgespannt. Das hatte sein Vertrauen in feste Beziehungen ziemlich erschüttert.

Arnold atmete tief. Er ging stramm auf die Vierzig zu. Es musste eine Veränderung in seinem Leben her. Und diese war ihm am heutigen Abend angeboten worden. Du wirst diese Chance ergreifen, dachte er sich und drehte das Lämpchen aus.

***

Wilhelmine wurde durch die Magd geweckt, die eine Schüssel mit warmem Wasser für die Morgentoilette in das Eisengestell neben der Schminkkommode stellte und warme Tücher danebenlegte. Sie machte sich frisch, zog ihr schlichtes schwarzes Reisekostüm an und begab sich hinunter in den Gastraum, wo schon der Kaffee auf dem Tisch dampfte und ein halber Laib dunkles Bauernbrot darauf wartete, in dicke Scheiben geschnitten und mit Butter und Schinken belegt zu werden. Otto saß bereits am Tisch und aß ein Marmeladenbrot, das ihm seine Großmutter geschmiert hatte.

„Guten Morgen! Hast du gut geschlafen?“, fragte Wilhelmina ihre Tochter.

„Danke, Mutter. Der Mond war gespenstisch, er hat mich eine Weile wachgehalten.“

„Ich bin sehr erleichtert, dass du das Angebot des Herrn Hofstädter angenommen hast. Er wird dir eine große Stütze sein.“

„Hätte ich es ablehnen können?“ Wilhelmine sah ihre Mutter lächelnd an. „Ihr hattet doch alles schon fest eingefädelt.“

„Was hat Großmutter eingefädelt?“, wollte Otto wissen.

„Iss du erstmal deinen Mund leer, bevor du solch neunmalkluge Fragen stellst“, wies ihn die Großmutter zurecht. „Du wirst es beizeiten erfahren.“

***

Otto merkte schnell, dass etwas im Busche war. Schon an den folgenden Tagen ließ die Mutter das Gutshaus auf Vordermann bringen. Svetlana und einige der Instmanns-Frauen fegten wischten und putzten, als würde königlicher Besuch erwartet. Die Mutter arrangierte Blumengestecke und Nippes und gab die Order aus, einen Vorrat an Brot zu backen und einen Schinken aus der Räucherkammer zu holen. Die Bediensteten flüsterten und rätselten, welchen Grund es für diese ganzen Vorbereitungen geben könnte. Sie ahnten, dass zum Wochenende etwas bevorstand.