6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Elefanta Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

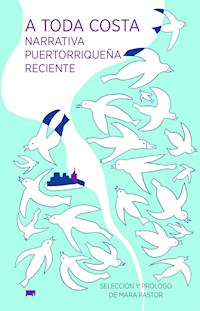

Durante siglos el mundo entró y salió a través del Caribe, esa región profusa capaz de agitar la Historia y levantarla como huracán. Esa fuerza, hoy más que nunca, se ha consolidado en Puerto Rico, donde abunda una semilla endémica de literatura disruptiva, contemporánea e incisiva. En esta selección, hecha por Mara Pastor, hay autores/as que escriben desde su propia isla, o desde la diáspora, de diferentes generaciones, hay obra previamente publicada o inédita, voces queer, textos policiacos, de ciencia ficción y prosa poética. Este libro transpira un pedazo de la fascinante pluralidad literaria de Puerto Rico, cuyo momento prolífico no puede dejarse pasar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

A TODA COSTA

NARRATIVA PUERTORRIQUEÑA RECIENTE

COLECCIÓN AMÉRICA

A TODA COSTA.

NARRATIVA

PUERTORRIQUEÑA RECIENTE

Primera edición, 2018

D.R. © 2018, Mara Pastor, por selección y prólogo

© Rafael Acevedo por “La rusa”

© Marta Aponte Alsina por “París, 1878”

© Yolanda Arroyo Pizarro por “Changó”

© Janette Becerra por “Coma”

© Pedro Cabiya por “El neuronúmero”

© Sofía Irene Cardona por “Everything’s fine”

© Cezanne Cardona Morales por “Sofá”

© Tere Dávila por “Madriguera”

© Carlos Fonseca por “Art Brut”

© Francisco Font Acevedo por “Los dientes perdidos”

© Sergio Gutiérrez Negrón por “Vestir santos”

© Christian Ibarra por “Tres”

© Eduardo Lalo por “El relato del Viento”

© José Liboy Erba por “Bienvenidos a la Historia de la Espía”

© Pabsi Livmar por “Soul-to-Code™”

© Jotacé López por “Géminis”

© Luis Negrón por “Junito”

© Lina Nieves Avilés por “La bondad y su demonio blanco”

© Manolo Núñez Negrón por “K.O.”

© Alexandra Pagán Velez por “Jaulas”

© Juanluís Ramos por “Nosotros, los muchachos”

© Luis Othoniel Rosa por “El año 2028”

© Mayra Santos Febres por “Aurora, sin exilios”

© Ana Teresa Toro por “Brisa caliente”

© Vanessa Vilches Norat por “Pequeña vitrina”

Director de la colección: Emiliano Becerril Silva

Diseño de portada: Abril Castillo

Formación: Lucero Vázquez

D.R. © 2018, Elefanta del Sur, S.A. de C.V.

Tamaulipas 104 interior 3,

Col. Hipódromo de la Condesa

C.P. 06170, Ciudad de México

www.elefantaeditorial.com

@ElefantaEditor

elefanta_editorial

ISBN: 9786079321628

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.

A TODA COSTA

NARRATIVA PUERTORRIQUEÑA RECIENTE

SELECCIÓN Y PRÓLOGO DE MARA PASTOR

ÍNDICE

Prólogo. Mara Pastor

Rafael Acevedo

La rusa

Marta Aponte Alsina

París, 1878

Yolanda Arroyo Pizarro

Changó

Janette Becerra

Coma

Pedro Cabiya

El neuronúmero

Sofía Irene Cardona

Everything’s fine

Cezanne Cardona Morales

Sofá

Tere Dávila

Madriguera

Carlos Fonseca

Art Brut

Francisco Font Acevedo

Los dientes perdidos

Sergio Gutiérrez Negrón

Vestir santos

Christian Ibarra

Tres

Eduardo Lalo

El relato del Viento

José Liboy Erba

Bienvenidos a la Historia de la Espía

Pabsi Livmar

Soul-to-Code™

Jotacé López

Géminis

Luis Negrón

Junito

Lina Nieves Avilés

La bondad y su demonio blanco

Manolo Núñez Negrón

K.O.

Alexandra Pagán Velez

Jaulas

Juanluís Ramos

Nosotros, los muchachos

Luis Othoniel Rosa

El año 2028

Mayra Santos Febres

Aurora, sin exilios

Ana Teresa Toro

Brisa caliente

Vanessa Vilches Norat

Pequeña vitrina

PRÓLOGO

AL ESCUCHAR LA EXPRESIÓN “A TODA COSTA”, ANTES DE PENsar en “costo”, pienso en la acepción de “costa” que significa “orilla”. Ser de una isla te hace estas cosas. No obstante, como saben, la frase es sinónimo de “cueste lo que cueste” o “a como dé lugar”. Esta intersección entre ambas posibilidades, la costa como “borde” y la costa como “costo”, resulta, sin duda, sugerente en este momento de la historia. Si añadimos que “a como dé lugar” señala la imposibilidad de ocupar el espacio tal cual se presenta y subraya un excedente, se puede afirmar que la narrativa puertorriqueña se escribe a toda costa, a como dé lugar, desde muchas orillas, a pesar del costo, con todo el costo. Si a esto le añadimos el significado en desuso para el término “costa”, llegamos a la definición de costilla. ¿Qué es lo que este cuerpo/corpus narra a toda costa?

En el 1876, Alejandro Tapia y Rivera publica el texto “Puerto Rico visto por espejuelos por un cegato” que trata sobre un lector que encuentra el artículo sobre Puerto Rico en un Diccionario Geográfico.1 La entrada describe con detalles una Antilla moderna, con excelente transportación de pueblo a pueblo, telégrafo, ríos canalizados, riqueza, bienestar, sustentabilidad, ciudadanos educados y otros ejemplos de modernidad. El narrador, asombrado por el “bello ideal”, lanza el libro y exclama: “¡Así se escribe la geografía!”. De la emoción, al narrador se le caen los lentes, y entonces se da cuenta que estos no llevan cristales. Cuando vuelve a buscar la entrada recién leída en el libro, no la encuentra por ninguna parte y concluye que “alucinado por que fuera así”, había leído la descripción de otro pueblo, confundiéndola con la de Puerto Rico. Lo interesante del cuento es que cuando el lector exclama —“¡Así se escribe la geografía!”—, lo hace a sabiendas de que lo descrito no corresponde a la realidad. Para este lector decimonónico, la mejor geografía es aquella que parece literatura; es decir, que se inventa el lugar descrito. Además, el narrador le atribuye el accidente no sólo a la falta de lentes, sino al deseo “alucinado” de que la realidad se parezca a la escritura. ¿Qué comunica este conjunto de textos? ¿Qué aluci-nación imagina?

Esta antología reúne veinticinco textos de escritoras y escritores puertorriqueños. La selección de diecinueve relatos y seis fragmentos de novela le asegura a la comunidad lectora en México y Latinoamérica una buena muestra del panorama literario actual. Esto supone siempre un reto —no olvidemos la expresión “hay moros en la costa”—. Las antologías regionales narran e inventan la fantasía de ese conjunto que nombran. Esta selección no fue trazada con afán de geógrafa, sino con intuición de poeta. La presentación de los textos no responde a criterios generacionales. En este libro hay literatura escrita desde Puerto Rico y la diáspora, por escritores de distintas generaciones, mujeres, hombres y voces queer, algunos con reconocidas trayectorias y otros que apenas comienzan a publicar. Quise incluir, en principio, obra reciente, publicada o inédita. El resultado muestra un conjunto de textos escritos desde el 2004 al presente por autoras y autores nacidos entre 1945 y 1987. En este libro encontrarán distintas propuestas, voces y estilos narrativos. Hay fragmentos de novela negra y de novela histórica, prosa poética, literatura fantástica, relatos de ciencia ficción, realismo, hiperrealismo, entre otras narraciones y estéticas que bien aguantan varias categorías o las resisten. Además, aunque la muestra incluye fragmentos de novela, se trata por lo general de una muestra de prosas breves. El resultado de esta comunidad de voces y hablas plurales es la costa común de apertura al otro, el deseo de comunicar.

La narración de ese lugar llamado Puerto Rico podría comenzar en 1878, dos años después de que Tapia escribiera su obra, en el fragmento de la novela La muerte feliz de William Carlos Williams de Marta Aponte Alsina, titulado “París, 1878”, que imagina un pasaje de la vida de Raquel Hélene Rose, la madre puertorriqueña del autor de Yes, Mrs. Williams, o podría comenzar mucho antes, con “El relato del Viento”, que forma parte de la novela Historia de Yuké de Eduardo Lalo y que imagina la historia de la montaña El Yunque, desde un tiempo antes del tiempo. La pluralidad y las prácticas culturales toman forma en relatos realistas, como “Junito” de Luis Negrón, “K.O” de Manolo Núñez Negrón o “Sofá” de Cezanne Cardona. Esa “entrada” que buscaba Tapia adquiere dimensiones diaspóricas en el relato “Everything’s fine” de Sofía Irene Cardona, en “Vestir santos” de Sergio Gutiérrez o en “Brisa caliente” de Ana Teresa Toro; migratorias, en relatos como “Changó” de Yolanda Arroyo o “Aurora, sin exilios” de Mayra Santos Febres, que complejizan y enriquecen la dimensión costeña y caribeña de la comunidad escritural. También se añaden a esta muestra “Jaulas” de Alexandra Pagán y “Madriguera” de Tere Dávila, dos relatos que podríamos llamar post huracanados, y el relato onírico “La bondad y su demonio blanco”, de Lina Nieves Avilés. Por último, no pueden faltar los relatos que incorporan otras formas de errancia, como “La rusa” de Rafael Acevedo, “Coma” de Janette Becerra, “Tres” de Christian Ibarra y “Art Brut” de Carlos Fonseca.

Aunque muchos de los relatos que leerán pueden considerarse fantásticos o ciencia ficcionales, curiosamente, sus autores muchas veces corroboraban que quisiera recibir colaboraciones en estos géneros. A pesar de ser estilos con una trayectoria sólida en el Caribe, como documenta Rafael Acevedo en su antología de literatura fantástica y de ciencia ficción Ínsulas extrañas, les resultaba raro que quisiera incluirlos en una antología de literatura nacional.2 Sin embargo, esta literatura resulta imprescindible para entender el momento actual de nuestra escritura.

Y es que, mientras escribo, una noticia llena los newsfeed y las primeras planas de los periódicos nacionales. Varias personas alegan haber visto una gárgola en el noroeste de la Isla. Esta noticia, aunque fantástica, no me sorprende. Edgardo “Nino” Santiago, el testigo de la existencia de la que se conoce como “la gárgola de Barceloneta”, dijo a los medios, refiriéndose a los que dudan de su palabra: “Le quiero decir a esas personas que el mundo es místico, que hay cosas que el ser humano desconoce”.3 Yo le creo, pero a diferencia de Don Nino, quien emprende una cruzada de captura contra el animal, pienso que no hay que cazar a la gárgola. La gárgola está ahí —y en esto Don Nino y yo estamos de acuerdo— para que la palabra colectiva renueve su capacidad de abstracción y su dimensión metafórica —aunque él no lo diga así.

Hay en esta muestra desde ciencia ficción especulativa a ciencia ficción hardcore. En algunos casos, el elemento ciencia-ficcional no está ahí para darle sentido u orden a la historia. En el caso de “Bienvenidos a la Historia de la Espía”, de José “Pepe” Liboy, lo que en principio parece una teoría sobre el arte de contar se va transformando hasta conectar con la llamada ciencia de la embriología, un asunto presente en sus escritos desde hace varios años. En otros, el relato nos lleva a un futuro cercano y ominoso, como en “Pequeña Vitrina” de Vanessa Vilches. Este cuento, incluido en su último libro Geografías de lo perdido, también visita el tema de la infancia, como el de Liboy, para imaginar un espacio que perturba por lo familiar. “Soul-to-Code™” de Pabsi Livmar, nos cuenta la historia de un programador de emociones y comportamientos humanos. En estos tres cuentos, el elemento de ciencia ficción cuestiona el delicado nudo entre el consumo, la ciencia y nuestra humanidad.

A estos se suman los cuentos “Géminis” de Jotacé López y “El neuronúmero” de Pedro Cabiya. En el primero, se narra una historia de adolescentes en la década de los noventa que entrelaza un fenómeno paranormal —como diría Don Nino, “místico”—, con la pelea de unos jóvenes de barrio por un punto de venta de drogas. Por otro lado, Pedro Cabiya, quizás el escritor que más ha explorado el género en su trabajo de los últimos años, presenta con “El neuronúmero” una dimensión autónoma donde conviven seres inteligentes procedentes de distintos planetas. También, se incluye el capítulo “El año 2028” de la novela Caja de fractales de Luis Othoniel Rosa, cuya trama recuerda a esa ciencia ficción post apocalíptica en la que, aunque el futuro es la acumulación de los fracasos del capitalismo salvaje, se imaginan otras formas de comunidad.

Además de la ciencia ficción, dos relatos proponen nuevas lecturas a lo fantástico. En el relato “Madriguera”, de Tere Dávila, se narran los eventos que le acontecen a un padre con sus dos hijas después del paso de un huracán. Por último, “El relato del Viento”, que forma parte de la novela Historia de Yuké de Eduardo Lalo, regresa a la mitología taína para contar la historia del pacto entre los seres humanos y el Viento. Esta vuelta a lo mítico, a la palabra sostenida por la metáfora, signa un cambio representacional en los imaginarios actuales.

En estos relatos abundan también los escenarios de lucha en distintos niveles. Por ejemplo, en el cuento de Cezanne Cardona, “Sofá”, el mueble, testigo de la intimidad familiar, termina a la intemperie y deviene el lugar de práctica de una luchadora. Ese sofá es también una metáfora de un modo y un lugar de vida. En “K.O”, Núñez presenta la historia de dos boxeadores narrada desde una primera persona plural para proponer un cambio en el imaginario popular de la masculinidad. “Nosotros, los muchachos” de Juanluís Ramos, y “Géminis” de Jotacé López narran historias que envuelven peleas de adolescentes en la escuela. También están los relatos en que la lucha de los personajes es con ellos mismos, como “Jaulas” de Alexandra Pagán, “Vestir santos” de Sergio Gutiérrez, o “Los dientes perdidos” de Francisco Font Acevedo, donde la sobreviviente de un accidente lucha contra su monstruosidad. Cabe añadir el capítulo “El año 2028”, de Luis Othoniel Rosa, que imagina un lugar post hegemónico donde las formas de convivencia se han descentralizado. Y el cuento “Art Brut”, de Fonseca, le da un giro al tema de la experiencia de la guerra, un asunto que ha estado muy presente en la literatura puertorriqueña del siglo XX, al contar la historia de un puertorriqueño que pasó de la filosofía a la milicia para eventualmente autoexiliarse como pintor en la lejana provincia de Humauaca, en Argentina.

Esta muestra me invita a hablar de muchas otras cosas, como del asunto familiar, el diálogo con las literaturas hermanas de otros lugares, su abundante poesía. Serán las y los lectores quienes continúen este diálogo. Basta decir que nuestra apuesta es sin duda por el lenguaje. En este momento, la literatura puertorriqueña es prolífica como los árboles frutales que, ante la posibilidad de morir, a costa de haber perdido todas las hojas, dieron abundantes frutos después de la tormenta.

Finalmente, esperamos que esta muestra sea de su agrado, que provoque la curiosidad e incluso el gusto por esa llamada literatura puertorriqueña, de ese lugar en donde los ferrocarriles y la transportación pública funcionan, las fuentes de energía son renovables, los puertos son centros de intercambio cultural para el resto del Caribe y los seres humanos pueden vivir del cuento.

Ponce, Puerto Rico

Septiembre, 2018

Mara Pastor

Notas al pie

1 Alejandro Tapia y Rivera. “Puerto Rico visto por espejuelos por un cegato”. En: Narraciones puertorriqueñas. Vol. I. Selección y prólogo de Marta Aponte Alsina. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2015: 21-25.

2 Daniel Rivera Vargas. “Cacería no da con el paradero de la gárgola en Barceloneta”. En: Primera Hora. San Juan, 08/27/2018.

3Ínsulas extrañas: ensayos sobre ciencia ficción en el Caribe hispano. Rafael Acevedo, editor. San Juan: Secta de los perros, 2015.

Rafael Acevedo

(Guaynabo, 1960)

Dirigió la revista universitaria de poesía Filo de Juego y fue editor de Página robada. Entre sus novelas se encuentran Exquisito cadáver (2001), Flor de Ciruelo y el viento. Novela china tropical (2011), Carne fresca (2013) y Guaya Guaya (2014). Ha publicado los poemarios Cannibalia, Moneda de sal y Elegía Franca, entre otros. Su libro más reciente es la colección de ensayos Ínsula extraña, en torno a la literatura fantástica y de ciencia ficción en Puerto Rico. Dirige el semanario cultural En Rojo y es catedrático de literatura en la Universidad de Puerto Rico. “La rusa” es un fragmento de su novela Al otro lado del muro hay carne fresca (San Juan, Secta de los perros, 2014).

LA RUSA

Un pececito muerto flota solo. Las aletas penden como alas quebradas.

Flota semanas, y no hay para él ni fondo.

Vladimir Mayakovsky

DIMITRI GORLOKOVICH ERA CONOCIDO EN COYOACÁN COmo Don Demetrio Vega. Señor Vega. Cuando lo conocí era un anciano lleno de energía, quizás por el uso de inhibidores PDE5 o porque mascaba hojas de coca. Lo de anciano es un asunto cronológico. Parecía un oso y el rostro apenas demostraba una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda y alguna que otra arruga en la frente. Uno de esos tipos de edad indeterminada.

Señor Vega perteneció en sus años mozos a la unidad de propósitos especiales, spetsnatz, en Rusia. Su apellido mexicano era más bien un recordatorio a los conocedores del mundo militar. Vega era el nombre de un escuadrón especializado en sabotaje. Practicaban el tiro al blanco con los chechenos y cuando se aburrían volaban hasta Afganistán. Perseguían a la gente hasta que se escondían en los viejos sistemas de cuevas que habían creado a finales del siglo XXI los guerreros fundamentalistas con ayuda de la CIA. Los que lograban entrar a los hoyos podían sobrevivir si aguantaban el hambre durante tres días.

La masacre de Kunar sirvió para demostrar la efectividad de los helicópteros de combate. Nadie podía escapar. Bastaba con que la sangre circulara por el cuerpo para ser detectado. Igual ocurrió en la guerra separatista en Panyab, a la que acudieron soldados occidentales para renovar el inventario de armas.

En otras ocasiones la cosa era más elegante. Algunos miembros del escuadrón Vega eran diestros en el uso de material radiactivo como ingrediente necesario en la buena mesa y en tragos refrescantes. Una cena con caviar y buen vino. Así habían eliminado políticos de oposición, periodistas y turistas curiosos. La última copa de vino tinto era la culpable. O el veneno escondido en las hojitas de romero.

Don Demetrio entonces se apropió del nombre de su escuadrón. Pura casualidad que sonara a apellido de cantante de rancheras. Y sin embargo, por las vueltas que da la vida, Señor Vega presumía de ser judío. De hecho, fue el artífice de un negocio con el gobierno de Israel que le concedió quince minutos de fama en los noticiarios. Setenta y cinco helicópteros y un contrato de mantenimiento de la flota. Seis mil millones de dólares. Antes de acordar ese negocio mamut visitó algunas sinagogas. Relaciones públicas. Cualquiera comienza una dieta kosher ante la posibilidad de bañarse en dinero.

A mí me tenía sin cuidado si mantenía los preceptos del Torá o si adornaba el comedor de su casa con candelabros de siete brazos. No sé si era un verdadero judío, cualquier cosa que eso quiera decir. Lo que sí era, sin duda, era un hombre de mundo. Quiero decir, desde el mar de Japón hasta el Monte Sinaí, desde el Corredor de Wakhan hasta la Franja de Gaza, desde Caracas hasta Coyoacán, Dimitri Gorlokovich había estado allí. O al menos había sobrevolado el área. Lo que sí era, sin duda, era asesino.

Cuando llegamos a la ciudad nos recibieron en una limosina que parecía un crucero. Un trasatlántico con ruedas cruzando las avenidas llenas de antiguos vehículos moviéndose a paso de tortuga. Aquello tenía jacuzzi. Barra muy bien equipada. Y podíamos seleccionar entre 674 programaciones diferentes en la pantalla de 72 pulgadas que estaba al fondo del maquinón.

Nunca vimos al chofer. Sólo nos dirigieron la palabra las dos aeromozas en tierra vestidas de riguroso negro. Krupskaia y Elena dijeron al presentarse. Debo haberle caído simpático a la primera. Sonreí cuando nos dijo su nombre y nos explicó que nos llevarían a Coyoacán, donde estaba la residencia del Señor Vega. Sonreí porque me parecía muy graciosa la tendencia a usar seudónimos. Y el de esta mujer era realmente simpático. Ella devolvió la sonrisa quizás pensando que yo entendía la broma. Que su nombre era un homenaje cínico a la compañera de Lenin. Perfecto para una empleada de una empresa rabiosamente capitalista. La otra muchacha, Elena, era elegante pero su rostro parecía cincelado en indiferencia. Estoy seguro de que su verdadero nombre no era Elena.

No habían pasado quince minutos de rodar en carretera cuando apareció en la pantalla el mismo Gorlokovich, o Demetrio, da igual, dándonos la bienvenida.

—Espero que las damas les hayan ofrecido alguna bebida de su preferencia —dijo, con un ensayado acento mexicano, norteño. Las ujieres se dirigieron al frigorífico y activaron la cámara. El frigorífico entonces fijaba el rostro del bebedor y sugería con voz congelada algún trago. Para el caballero sugerimos … Abbey… 50 cc de ginebra, 2 cucharaditas de jugo de naranja, 2 gotas de angostura, hielo en cubitos, cerezas Maraschino. Para el caballero sugerimos… ABC… 3 medidas de Cognac, 1 medida de Vermouth Rojo, 1 medida de Vermouth Seco, 1 medida de Licor de Frutilla. Me alejé antes de que la cámara se moviera hacia mí. No quería escuchar la estúpida voz del frigorífico ni su fría erudición. Los senadores Roberto Mácaran y César Fiol, así como el Secretario de Comercio, Patricio Lamba, charlaron un minuto con el viejo y ordenaron sus tragos con una alegría infantil. Cualquier adefesio mecánico les parecía la gran cosa.

No faltaba más. Eran gerentes de una empresa que dominaba una isla pequeña pero se sentían como grandes magnates. Estaban allí porque la voracidad era tal que pretendían comprar equipo especializado de control y vigilancia para una región que se controlaba y vigilaba a sí misma con el tedio y aburrimiento de un domingo caliginoso. Y es que tenían la idea de convertir un territorio insular caribeño en una nueva Singapur.

Una utopía absurda. Una paja mental. Como si Singapur fuera el mismísimo paraíso.

Fui perspicaz ante el ofrecimiento de los tragos a través del monitor. Más cuando escuché a la neverita inteligente. Recordé la inveterada afición de las fuerzas especiales rusas por los martinis venenosos y las margaritas de polonio con sal marina.

—No, gracias —contesté al ofrecimiento.

Tenía sed y una buena cerveza fría no vendría mal. Pero sentí fastidio y me dejé llevar por él. Me senté apartado sin dejar de pensar en una fría cerveza empapando el paladar. Cinco minutos después la Krupskaia me la ofreció. Sin duda era capaz de leer los pensamientos. Quizás sus piernas largas de cinta negra en tae kwan do funcionaran como antenas. Pensé, mierda, qué diablos, la botella está cerrada y estos tres idiotas no muestran signos de envenenamiento. Me refiero a los tres idiotas a quienes servía de guardaespaldas. Tal vez peco de exceso de suspicacia.

Estaba fría y, diablos, aún puedo recordar ese sabor a cebada fresca. La rusa y yo sabíamos que el limón daña una fría, pero no esta. Así que cuando le pregunté, como quien no quiere la cosa, si habría alguna rodaja de limón, no se sorprendió. Claro que había. En aquel carruaje pedías una guanábana exótica y, bam, aparecía. Como las muchachas en la habitación de Mojica. Krupskaia me entregó la rodaja suculenta del limón. Se lo agradecí y sentí ese miedo que ocurre cuando se está en presencia de lo sublime. Me alejé un poco del resto. Es lo que siempre hago. Además habían comenzado a pasar una película antigua protagonizada por Omar Shariff.

En la última sección de la limosina pude ver algunos libros electrónicos. No era una mala selección. Algunos clásicos y uno que otro bestseller que no venía al caso revisar. Ja. Los hermanos Karamazov, la obra completa de León Tolstoi, algunos exabruptos de Solzhenitzin, una balada de Pushkin. Me pareció curioso hallar una colección de poemas de Mayakovsky pero nada de Pasternak o Ajmátova.

Tuve el atrevimiento de abrir uno, sin estrenar, a pesar de mi rechazo a leer en otra cosa que no sea papel. Enciendo el libro de Mayakovsky. En la pequeña pantalla aparece su foto que pronto se disuelve y da paso a un rarísimo video clip de siete segundos en el que el poeta saluda a la cámara. ¡Hey! Esto es una joya. Pensé robármelo. Meterlo en mi chaqueta. Nadie notaría su ausencia. Recapacité. Seguramente el vendedor de equipos de seguridad nos estaría espiando con cámaras en cada centímetro de este yate rodante.

Decidí leer algún poema para matar el tiempo. Hay versiones en inglés, búlgaro, mandarín internacional, francés, español. Busco un poema al azar. Leo:

Al encuentro, más lento que el cuerpo de una foca,

llega un buque desde México, nosotros

vamos allá. Es imposible de otro modo.

División del trabajo.

Otra de esas casualidades que dominan mi vida. Nosotros vamos allá. Es decir, estamos aquí. División del trabajo.

Elena anunció que cruzamos la Avenida Río Churubusco y que acabábamos de pasar la Casa Museo de León Trotsky. Eso me alegró un poco. Sabía que unas calles más abajo, en la Londres 247, estaba la Casa Azul, la casa de Frida Khalo y el gordo Rivera que visité unos años atrás cuando estaba obsesionado por los colores. Por alguna razón, alcohol y faldas, aquella vez no fui a la casa del fundador del ejército rojo. Lo lamenté siempre. Tuve la suerte de que una mujer a la que amé y que, como corresponde a todo trovador, se alejó para siempre, me contó su visita al museo de Trotzky:

El museo Trotsky queda en la avenida Churubusco. Para llegar a él crucé un puente que me dio vértigo, todo desembocó en estornudos descontrolados. El museo comienza con una galería de fotos. Un círculo lleno de Trotskys en distintos momentos de su vida da la bienvenida a la sala. El patio de la casa tiene banquitos y arbustos pequeños. Aún conservan los gallineros de Trotsky pero ya no tiene gallinas. En el hay una placa en recordación del guardaespaldas gringo que traicionó a Trotsky abriéndoles la única puerta de la casa a los pintores liderados por Siqueiros que intentaron asesinarlo por primera vez. La placa lee: In Memory of Robert Sheldon Harte, 1915-1940, Murdered by Stalin. Según supe, el mismo Trotsky comisionó la placa, cuando dos semanas después del intento de asesinato encontraron el cadáver de Sheldon. El único que salió herido de esa ocasión fue el nieto de Trotsky, con un balazo en el pie.

La casa es pequeña y sencilla. Del estudio de Trotsky me encantó ver los cilindros y los rodillos de cera del ediphone original, en los que el grababa y almacenaba los textos. Qué instrumento tan raro para pensarlo como artefacto de uso doméstico. En la misma sala, hay un busto gigante de Trotsky que me molesta. La pared de la casa tiene los balazos del primer atentado, en la mesa del estudio tienen un piolet (hacha de hielo) similar al que usó Mercader cuando mató a Trotsky. El tal Mercader para matar a Trotsky fingió un romance con una de las seguidoras más cercanas del grupo. ¿La habrá engañado o se habrá enamorado realmente de la chica?

Natalia, la viuda, vivió veinte años tras la muerte de su esposo y sin embargo casi nada hay sobre ella, o lo que hizo políticamente en esos años. Esta me pareció la ausencia mayor. Además de todo lo relacionado a Trotsky, había una sala galería al comienzo del museo, con pinturas naturalistas espantosas. En las citas al pie de las fotos de Trotsky con Diego hacían alusiones oblicuas a la trama afectuosa que los separó, tales cómo “después del rompimiento entre Diego Rivera y Leon Trostky…”, sin nunca dar detalles. La omisión corresponde al tono institucional de los museos que de alguna manera reproduce las prácticas de los discursos históricos. Aunque me gustó mucho el museo y la galería de fotos, algunas, las que se prestan mejor para la construcción del héroe político, como del Trotsky alimentando las gallinas, se repiten innecesariamente.

Juré que esta vez al menos estaría unos minutos por allí. Ver con mis propios ojos ese museo de mi querido dinosaurio de las ideas. No vi entusiasmo en los tres idiotas. Mácaran, Fiol, Lamba.

Seguí mirando los libros. Encuentro otro diamante. Se trataba de una versión electrónica, ilustrada, de la Crónica de Néstor, el único testimonio escrito de la historia antigua de los eslavos.

—¿Eres lector? —preguntó la Krupskaia sentándose frente a mí. Era como si tuvieras de frente a una campeona mundial de tenis pero de mirada inteligente y voz sensual.

—Leo mis cosas, sabes, alguna vez quise estudiar literatura —dije—, leo novelas policiales, revistas deportivas, cuentos de terror —añadí, mordiéndome al instante la lengua traidora.

—Pues entonces debes saber algo de lo que tienes ahora mismo en las manos.

—Creo que son sagas nórdicas, cuentos populares, y esas cosas.

—Como la muerte de Oleg, es muy gracioso ese relato —comentó.

—No lo conozco. Soy un lector sin disciplina. Leo cualquier cosa sin orden ni concierto. Te confieso que mi interés era convertirme en un trovador del siglo XXI leyendo poetas del siglo XII y XIII. Pero se me hizo muy difícil —me atreví a bromear.

Me regaló una amplia sonrisa. Creo que le brillaron los ojos. Pudo ser la luz de mi fantasía.

—Pues ahora me toca a mí confesar algo: soy profesora de literatura medieval —susurró ella, como si dijera un secreto.

—¿En serio?

—Sí. Ese fue mi primer trabajo aquí. Luego Señor Vega me contrató para organizar su biblioteca de libros antiguos. Es una colección de ensueño.

—¿Podría verla?

—Supongo que sí, si tienes tiempo. No creo que a Señor Vega le moleste que alguien admire su colección. Le encanta que admiren sus pertenencias. ¡Y ni siquiera sabe lo que tiene!

—Me imagino. Suele suceder.

—Vas a ver, hay libros de valor incalculable y hasta una versión del siglo XVII de la Crónica de Néstor.

—Genial.

Tuve ganas de llorar. Estaba enamorado de esta rusa. Así, de súbito. No tenía dudas de que era una espía y que pensaría que un tipo como yo no era más que una cucaracha de esas que los tecatos sienten debajo de la piel cuando se dan un pase de coca. Enamorado al instante, como le ocurriría a un trovador o minnesinger.

—¿Conoces la obra de Peire Vidal? —le pregunté, como un náufrago que pide una mano que lo salve de ahogarse. La falsa Krupskaia sonrió y se sentó a mi lado.

—Qu’om no sap tan dous repaire cum de Rozer c’a Vensa, si cum clan mars e Durensa, ni on tant fins sois s’esclaire. Per qu’entre la franca gen ai laissat mon cor jauzen ab lieis que fa. ls iratz rire —me susurró al oído. Cerré los ojos y busqué con el olfato el aliento de la rusa. Sentí la cercanía de los labios. Percibí el aroma del mejor vodka de Finlandia. Entonces escuché la voz aflautada de Fiol y quise matarlo.

—Llegamos. ¡Oh, es una mansión! —decía, chocando manos con Mácaran y Lamba. Por supuesto que era una mansión, pedazo de cabrón.

¿Qué esperaban? ¿Una jodida choza de paja y barro en medio de la selva con unos indiecitos cargando frutas? ¿Oompa Loompas? Por un momento pensé que Fiol debería estar muerto por haber interrumpido aquel instante mágico. Pero ese no era mi trabajo. Alguien se encargaría de eso más tarde.

—Mike, motherfucker, ven a ver esto —me gritaba Mácaran, con una confianza que me movía el estómago.

Nunca supe por qué el tipo me trataba como si yo fuese uno de sus amigos de la secundaria. Sólo sé que en aquel momento pude convertirme en un asesino en masa. En mi cerebro apunté mi arma a la cabeza de Fiol, al pecho de Lamba y a la boca de Mácaran. Oh, sí, hubiera querido convertir su quijada y sus dientes en polvo blanco y su lengua en chicharrón. Deseé que un terremoto se tragara a México y a toda América Central dejándonos a Krupskaia y a mí en una isla nueva donde pudiera escucharla recitar y probarme como su amigo en obras.

Volví a la cruda realidad cuando ella puso su mano en mi hombro y me anunció que habíamos llegado. Sí, era una maldita mansión. Aunque a mí me pareció un fortín militar pintado de verde, rojo y amarillo. Una ensalada de concreto. Algo bastante loco.

Nos condujeron a un salón comedor enorme y reluciente. Metal. Lozas blancas y negras. Una limpieza propia de un hospital para ricos. Es lo que llamo una estética quirúrgica. La mujer que amaba en ese instante, la espía, la profesora de literatura medieval, nos mostró la mesa y nos anunció que el señor Demetrio Vega estaría con nosotros en unos minutos. Elena pasó a explicarnos el menú. Sonaba a pura exquisitez. Luego se despidieron y se retiraron. Vi a las mujeres alejarse y quise gritarle a la Krupskaia que mi corazón le pertenecía. Estaba a punto de que se me saltaran las lágrimas. Mácaran se me acercó y tuve la peregrina idea de me que consolaría con palabras de apoyo.

—¿Te fijaste en el precioso culo de Elena? —interrogó lascivo.

—Sí, claro —le mentí. Era la segunda vez que pensaba en matarlo en apenas media hora.

Apareció Dimitri Gorlokovich. ¡Shulján Aruj!, tronó. Y casi al instante entraron de manera teatral unos hombres disfrazados de mexicanos que sirvieron la mesa con precisión maquinal. Tenían esa ropa que nadie usa. O, que más bien, se ponen para aparecer en postales. La verdad es que casi parecían Oompa Loompas. Parecían enanos al lado del ruso.

Demetrio Vega era un oso. Nadie sabía su edad exacta. Parecía tener unos cincuenta años, bien llevados. Pero era mucho más viejo. Si había combatido en la última guerra no podría tener menos de setenta. Sin embargo, allí estaba, 1.90 de estatura. Fornido. Bronceado. Un vozarrón de cantinero mexicano adornaba sus gestos. Yo tenía hambre así que pasé por alto las conversaciones y me di a la tarea de devorar tamales, cerdo asado, cilantro en cantidades industriales, pollo y cerveza. Miraba de vez en cuando con el rabillo del ojo a los comensales. Para mí que Señor Vega era un impostor. Un señor de Coyoacán haciéndose pasar por ruso. Eso hasta que atendió una llamada en su móvil. Se disculpó con nosotros y comenzó a hablar en el idioma del antiguo imperio: rússkiy yazyk. Hasta le cambió la cara en esos 45 segundos de conversación.

Cuando estaba a punto de reventar y me había tomado cuatro cervezas y varios tequilazos sin chistar escuché que don Demetrio se enorgullecía de haber mandado a hacer un lago artificial. Luego lo rodeó de un bosque de eucaliptos. Aparte de vender armas el tipo tenía un deber moral para con la tierra. Lo dijo guiñando un ojo. Sus bosques de eucaliptos tenían un fin. Era cosa de hacer un pulmón en una ciudad tan falta de aire. El aire, señaló, es un gran negocio. Quien respira, compra. Además se proponía comprar el Museo de León Trotsky para convertirlo en una sinagoga. Comencé a reírme a mandíbula batiente. Tendría que darme prisa para visitar esa iglesia de mi religión del pasado. Este viejo mamalón la convertiría en antro de una religión más vieja todavía. Mácaran, Fiol y Lamba me miraron como si mi vida corriera peligro, como si aquella idea del oso ruso con ínfulas de Pancho Villa no fuese una genial barbaridad. El eslavo comenzó a reír también y los rostros de aquellos tres ajolotes se colorearon de nuevo. Es que ustedes son muy seriotes, dijo Señor Vega, refiriéndose a los pichones de empresarios a quienes tenía que guardarles los traseros.

Yo tenía ganas de joder así que estuve a punto de decirle a Gorlokovich que era un idiota, que el bosque de eucaliptos haría que el terreno fuera estéril y que necesitaría tanta agua para que crecieran que secaría los lagos. No estaba seguro de que eso fuera así, pero la intención era molestar. Eso me pasa cuando me falta poco para sentirme feliz. O cuando estoy a punto de pasar los límites de alcohol en la sangre que la ley permite cuando conduces vehículos de motor. Pero no lo hice. Allá él con sus ideas estrafalarias.

Krupskaia acababa de entrar y se acercó. Pude sentir su tibieza. Tocar con mis ojos su cabello y su sabiduría. Dirigí toda mi atención a ella. Le pregunté si sabía dónde estaba el Museo de Trotski. Prometió que me llevaría mañana temprano y que me mostraría el Teatro Japonés en el que habría un concierto. También podríamos ir a los viveros. ¿De veras?, pregunté, como un niño, lo que me causó un poco de vergüenza pero ella me tocó la mejilla y me respondió con dulzura. Por supuesto, después del desayuno.

La cena se extendió. Demetrio Vega tenía la mala costumbre de contar cuentos. Era su lado más humano. No es que fuera bueno como cuentero, era que insistía en hacerlos y no había quien le pidiera de favor que se callara la boca. Así que, después de la cena, se sirvió con la cuchara grande relatando un horrible cuento del folklore ruso. Para hacer el episodio más grave, yo me lo sabía. Baba yaga. Una vieja bruja que se come los niños crudos y vive en una choza asquerosa levantada sobre patas de gallina. La choza siempre está llena de carne y blablablá. De ese cuento se originan otros como Cinderella o Hansel y Gretel. Dejé de escuchar para intercambiar miradas con Krupskaia. Los tres mamalones miraban al ruso como si aquello fuera un espectáculo del mejor cuentero del universo. Al final la muchacha del cuento se casa con el zar de Rusia. Por supuesto. Gorlokovich parecía contento porque los gorilas, los tres idiotas, Elena, Krupskaia y yo aplaudimos su performance. Luego ordenó que era necesario descansar porque el viaje había sido largo. Claro que sí. Además, este servidor iría a pasear en la mañana con esta mujer que conoce a Peire Vidal, que se hace llamar como la compañera de Lenin, y cuya voz delata una dulzura guerrera de otros tiempos.

Debo confesar que estaba borracho. Unos gorilas en gabán nos llevaron a nuestras habitaciones. Subí por unas escaleras irrelevantes. En mi cabeza se debatían ideas vulgares. ¿Qué palabras y gestos utilizaría Mojica en este caso? ¿Qué recitaría Peire Vidal? El primero estaba flotando pequeñito sobre mi hombro izquierdo: dile a la rusa que es una mamisonga y que tú tienes lo que a ella le gusta, salchichón, salsa caribeña. El poeta medieval flotaba sobre mi hombro derecho, enanito: dile a la Krupskaia, Señora, el que yo sea vasallo vuestro, decidme, ¿os agrada?

No sé cuantos peldaños duró el debate del bien y el mal. Abrieron una puerta y allí había una habitación más grande que la casa de mis padres. Cerré la puerta agradecido. Me lancé en la enorme cama y sólo alcancé a quitarme las botas. Cerré los ojos. Todo daba vueltas pero me dejé llevar. Como un pececito muerto flotando solo.

Cae o cayó. La lluvia es una cosa

que sin duda sucede en el pasado.

Jorge Luis Borges

—Hoy es día de lluvia ácida —me dice Krupskaia—. No se puede salir sin paraguas.

—¿Será entonces que ya no vamos al concierto ni a los viveros? —susurro a punto de llorar.

La rusa bella toma un enorme paraguas. Me explica.

—Se registraron 172 puntos en el Índice Metropolitano de Contaminación Ambiental en Coyoacán y no queremos usar taxis, ni peseros.