Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

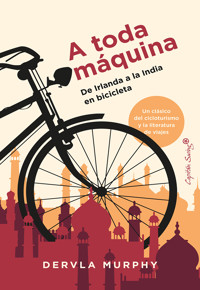

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

'A toda máquina' es la inspiradora historia real del viaje de Dervla Murphy en 1963 de Irlanda a la India en una bicicleta Armstrong Cadet, y de las pruebas, paisajes y culturas que encontró por el camino. En 1963, Murphy emprendió su primer viaje de larga distancia en bicicleta, un periplo autónomo de Irlanda a la India. Llevando una pistola junto a su equipación y rodando a bordo de su bicicleta Armstrong Cadet (llamada Rozinante en alusión al corcel de Don Quijote, y siempre conocida como Roz), atravesó Europa durante uno de los peores inviernos de los últimos años. La ruta la lleva a través de los valles y puertos de montaña nevados de Europa y la India hasta los abrasadores desiertos de Afganistán y Pakistán, donde el metal de su bicicleta, Rozinante, se vuelve demasiado caliente para tocarlo. Viaja sola, sin lujos, durmiendo en el suelo de las casas de té o sobre mantas al aire libre, vulnerable a los animales salvajes, los insectos y los ladrones. Sin embargo, a menudo es recibida con generosidad y amabilidad, y comparte muchos encuentros significativos con los lugareños. Su retrato ofrece una visión fascinante de las singulares comunidades de Oriente Medio a principios de los años sesenta. Este cautivador relato, el primero de Murphy, es un hechizo que atrapa al lector hasta la última página.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 511

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

En mi décimo cumpleaños me regalaron una bicicleta y un atlas, y en cuestión de días había decidido pedalear hasta la India. Jamás he olvidado el lugar exacto donde tomé la decisión (una colina cerca de mi casa en Lismore, en el condado de Waterford), y en aquel momento me pareció —como me sigue pareciendo ahora— una decisión lógica, fundamentada en el descubrimiento de que la bici era el medio de transporte más adecuado y de que (excluyendo la URSS por motivos políticos) el trayecto a la India ofrecía un menor número de obstáculos acuáticos que cualquier otro destino a una distancia similar.

Sin embargo, yo era una niña astuta y no compartí aquella ambición con nadie, evitando así la condescendencia tolerante que habría suscitado entre mis mayores. No quería escuchar sus palabras tranquilizadoras asegurándome que se trataba de un simple capricho pasajero, porque tenía muy claro que algún día viajaría hasta la India en bicicleta.

Eso fue a principios de diciembre de 1941, y el 14 de enero de 1963 comencé a rodar desde Dunkerque hacia Delhi.

Los preparativos habían sido sencillos; una de las ventajas de la bicicleta es que impide automáticamente que un viaje se convierta en una Expedición. Ya estaba en posesión de una admirable bicicleta de hombre Armstrong Cadet llamada Rozinante, aunque siempre se la conoció como Roz. La casualidad quiso que la comprara el 14 de enero de 1961, por lo que iniciamos nuestro viaje en su segundo cumpleaños. Era ideal. Para entonces formábamos un feliz equipo, tras haber cubierto miles de kilómetros juntas, y Roz era lo bastante joven para ser fiable. La única preparación que necesitó fue la supresión del cambio de marchas de tres velocidades, porque supuse que sería demasiado delicado para sobrevivir en las carreteras asiáticas. Además de los accesorios habituales —alforja, timbre, luz e hinchador—, solo cargaba soportes para alforjas a ambos lados de la rueda trasera. Sin carga, Roz pesa casi diecisiete kilos, y al inicio del viaje soportaba trece kilos de equipaje, mientras que yo asumía otros tres en una mochila pequeña. (Al final del libro encontraréis un listado completo del equipo). Antes de abandonar Irlanda envié por correo postal cuatro cubiertas de repuesto a diversas embajadas, consulados y altos comisionados británicos a lo largo de la ruta; Roz utiliza cubiertas de 27 1⁄2 x 1 1⁄4 pulgadas, una medida no estándar en el extranjero.

En Londres, a finales de noviembre de 1962, obtuve sin problemas visados para Yugoslavia y Bulgaria. Mi plan era conseguir el visado para Persia en Estambul y el de Afganistán en Teherán. Durante la misma visita a Londres soporté vacunas e inoculaciones para la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla (esta última, en caso de que decidiera volver de la India vía África).

Pasé la mayor parte del mes siguiente en Dublín encorvada sobre mapas comprados a través de la AA [Asociación del Automóvil], calculando la distancia entre ciudades con nombres de lo más insólitos. Calculé que entre Dunkerque y Peshawar había 7.153 kilómetros. Para Nochevieja conocía al dedillo dónde planeaba estar en cualquier fecha entre el 14 de enero y el 14 de mayo, que era el día que tenía previsto llegar a Peshawar. El objetivo de este ejercicio era asegurarme de que mi correo —de cuyo envío se encargarían las oficinas del British Council situadas a lo largo de la ruta— llegara a tiempo a mis manos y no se perdiera por el camino, a pesar de los múltiples cambios inevitables que sin duda sufriría mi esquema original.

En los lapsos entre mapa y mapa me dirigía a zonas alejadas en las montañas alrededor de Lismore y practicaba disparando y cargando mi pistola del calibre 25, una compra reciente que había conseguido gracias a la plena y más bien atónita colaboración de la policía local. Mis amigos tildaban esta adquisición de melodrama adolescente por mi parte, pero por suerte ignoré sus críticas y me ceñí a mi plan de llevar pistola, aunque su presencia en el bolsillo derecho de mis pantalones —donde la guardaba para acostumbrarme a la presencia de llevar un arma cargada— me asustaba bastante más que una persona. Pese a todo, aquel juego aparentemente infantil de sacarla del bolsillo y ponerle el seguro quedó de sobra justificado al mes de partir.

Llegué a Delhi el 18 de julio de 1963, casi seis meses después de dejar Irlanda. Aquellos que disponen de mentes aritméticas siempre se muestran impacientes por conocer el total exacto de kilómetros pedaleados que había completado en tal o cual fecha y cuál era mi promedio diario. Por desgracia, los dispositivos para medir el kilometraje no funcionan en las carreteras asiáticas, por lo que solo puedo estimar de manera imprecisa que Roz y yo cubrimos unos 4.800 kilómetros, incluyendo nuestros desvíos a Murree y Gilgit. A partir de aquí, los amantes de las matemáticas podrán calcular fácilmente los kilómetros diarios, pero sus hallazgos serán un tanto erróneos, pues hubo muchos días en los que no cubrimos ni un solo kilómetro juntas. Creo que nuestro trayecto más breve fue de treinta kilómetros, y el más largo, de 189, pero calculo que nuestro promedio en un día de bicicleta normal debía de oscilar entre 96 y 128 kilómetros.

Tal vez este sea el momento de contradecir la popular falacia que afirma que una mujer que emprende este tipo de viaje en solitario debe de ser «muy valiente». Epicteto lo resumió a la perfección cuando dijo: «No es la muerte o el dolor lo que hay que temer, sino el miedo al dolor o a la muerte». Y como no suelo asustarme ante la posibilidad de un peligro físico, mi empresa no requería valentía; cuando un hombre intenta robarme o asaltarme, o cuando me descubro, al caer la noche, completamente agotada y con nieve hasta la cintura en mitad de un puerto de montaña, entonces me asusto; pero en tales circunstancias es el instinto de supervivencia, más que el coraje, el que toma las riendas.

Durante los dos primeros meses del viaje hice todo lo posible por mantener informados de mis progresos a mis cuatros amigos más cercanos por medio de cartas, pero resultaba demasiado laborioso. Por ello, a partir de Teherán adopté el método del diario que empleala mayoría de los viajeros y enviaba fascículos a casa cada vez que en el camino aparecía una oficina de correos digna de confianza. Mis amigos los hacían circular entre ellos; el último guardaba el manuscrito para futuras consultas. Este libro es la «futura consulta».

Más allá de pulir la ortografía y la sintaxis, que son susceptibles de verse afectadas cuando una realiza entradas de diario nocturnas más o menos dormida, he dejado el diario prácticamente intacto. Se han eliminado unos cuantos comentarios o alusiones muy personales o tópicos, pero he resistido la tentación de hacerme pasar por alguien más instruida de lo que en verdad soy recabando datos y cifras de una enciclopedia e insertándolos en los lugares apropiados. Por esta razón, el lector comprobará que el relato que sigue adolece de una cierta deficiencia estadística: solo contiene la información que cualquier viajero puede reunir día tras día a lo largo de mi ruta.

Tras mi llegada a Delhi, trabajé seis meses con refugiados tibetanos en el norte de la India y después disfruté de varias excursiones más con Roz en los Himalayas y en el suroeste de Nepal antes de someterme a la humillación de tener que volar a casa el 23 de febrero de 1964, con Roz desarmada a mi lado a modo de «efectos personales».

Mis agradecimientos se ramifican en muchas direcciones: a los funcionarios consulares británicos y estadounidenses en aquellos países en los que Irlanda no dispone de representación diplomática, que me adoptaron y cuidaron de mí como si fuera una de ellos; a las decenas de individuos y familias en todos los países de mi ruta cuya ilimitada hospitalidad me enseñó que, a pesar del horrible caos del escenario político contemporáneo, el mundo está lleno de bondad; a los amigos casuales que hice en lugares extraños, cuyos nombres nunca aprendí o he olvidado, pero cuya compañía hizo mucho más agradable un viaje que en ocasiones podía resultar solitario, y, por último, aunque no por ello menos importante, a Daphne Pearce, que sugirió el título y me ofreció una ayuda inestimable en la edición del manuscrito; a Patricia Truell, que compiló el índice y me guio a través del calvario de corregir mis primeras pruebas, y a mis otros amigos en Irlanda que, con gran paciencia y lealtad, leyeron más de doscientas mil palabras en una letra execrable y cuyo interés en mis experiencias fue al mismo tiempo la inspiración y la recompensa de mantener este diario.

«Por mi parte, viajo no para ir a algún lugar, sino para ir. Viajo por el placer del viaje. La gran aventura es moverse, sentir las necesidades y los obstáculos de nuestra vida con más claridad, bajar de este lecho de plumas de la civilización y encontrar el globo de granito bajo los pies y sembrado de pedernales cortantes».

ROBERT LOUIS STEVENSON

Introducción al viaje

De Dunkerque a Teherán

Había planificado mi ruta a la India a través de Francia, Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Turquía, Persia, Afganistán y Pakistán. El Día de Partida debía haber sido el 7 de enero, pero para entonces el inusual clima de aquel año había alcanzado incluso Irlanda y pospuse una semana el «Día P», confiando, inocente de mí, en que esa situación «no podía continuar». Pero claro que lo hizo y, en mi impaciencia por marcharme, decidí que retrasar la partida de semana en semana no sería práctico (aunque, echando la vista atrás, habría sido mucho más viable que poner rumbo a Europa Central en mitad del invierno más frío en ochenta años).

Nunca olvidaré aquella oscura mañana helada cuando comencé a pedalear hacia el este desde Dunkerque; tener aparentemente al alcance de la mano la realización de una ambición de veintiún años puede resultar bastante desconcertante. Había pensado tantas veces en aquel momento que, cuando me encontré viviéndolo de verdad, sentí como si una escena favorita de alguna novela hubiera cobrado vida; no me lo podía creer. Sin embargo, al cabo de pocas semanas mi viaje había degenerado de una alegre travesía en bicicleta a una sombría lucha por avanzar como fuera a lo largo de carreteras que habían desaparecido hacía tiempo bajo la nieve y el hielo.

En un primer momento, mi decepción fue acuciante, pero me había propuesto disfrutar viendo mundo. No pretendía establecer ningún récord ni tampoco romper algún otro, así que no tardé en adaptarme a esas condiciones, lo que dio lugar a unas cuantas aventuras interesantes. Además, era consciente de que «veía mundo» en unas circunstancias únicas para mi generación. Si sobrevivía hasta finales de este siglo sería impresionante rememorar que había cruzado el ancho de Europa en el invierno de 1963, cuando las condiciones climáticas envolvieron de un tenso dramatismo hasta el último detalle tedioso de la vida cotidiana, e incluso ir a hacer la compra se convirtió en una expedición a la Antártida a pequeña escala. Fue un verdadero infierno a cada instante —llegué en bicicleta al albergue juvenil de Ruan con un carámbano de más de seis milímetros firmemente adherido a la nariz y más de una vez la agonía de tener los dedos congelados hizo que se me saltaran las lágrimas, algo muy poco característico en mí—, pero pese a todo ello parecía un canje razonablemente bueno por la satisfacción de pedalear hasta la India.

Concedo la máxima calificación a Italia por la magnífica eficiencia con la que sus principales carreteras septentrionales se mantuvieron despejadas durante aquel mes de enero. Después de haberme visto obligada a cruzar los Alpes tomando un tren de Grenoble a Turín, logré recorrer en bicicleta casi todo el trayecto hasta Nova Gorica a través de una Venecia desierta, de impecable belleza.

En la ciudad fronteriza cortada en dos de Nova Gorica, los trámites para ser admitida en Yugoslavia parecían estar dotados de una diabólica complejidad. Una y otra vez me marearon de un lado a otro sin que yo pudiera entender qué narices ocurría, de la Policía a la aduanas; luego, mientras completaban un sinfín de formularios por triplicado, me quedé tiritando fuera de aquellos cálidos despachos tratando de explicar la inverosimilitud de acceder a Yugoslavia en bicicleta un 28 de enero. Y, cada vez que me quitaba un guante para firmar el enésimo documento, un viento encarnizado me abrasaba la mano como si fuese sosa cáustica.

De pronto, un policía gritó a alguien que se encontraba en otra habitación y una mujer alta y robusta vestida con el uniforme de los funcionarios de aduanas apareció a mi lado. La miré horrorizada y solo entonces me acordé de que mi pistola automática descansaba en el bolsillo derecho de mis pantalones y que el más mínimo cacheo detectaría al instante un objeto duro y siniestro. En medio del estrés y de la tensión mientras buscaba el puesto fronterizo abierto en Gorizia (en total había cuatro, pero tres estaban cerrados para los turistas), me había olvidado por completo de mi ingenioso plan para ocultar el arma. Me imaginé siendo arrojada al calabozo más cercano, del cual terminaría emergiendo demacrada y quebrantada en espíritu, tras años de negociaciones entre dos gobiernos que, a efectos diplomáticos, no se dirigen la palabra. Pero me alarmé sin motivo. Aquella mujer formidable echó un vistazo rápido a la complicada carga de mi bicicleta, a mi mochila, de la que sobresalía una barra de pan, y a mi aspecto desaliñado. Entonces se echó de reír de buena gana —algo que no habría creído posible—, me dio una palmadita en la espalda y con un gesto señaló hacia la frontera. Eran las 18:15 cuando pasé por debajo el puente del ferrocarril con la palabra Jugoslavija pintada en enormes letras.

A escasos tres kilómetros de la frontera, después de haber pedaleado por una carretera sin iluminar que primero se aleja de Italia para luego dibujar una curva y volver a aproximarse, llegué a Nova Gorica, la mitad yugoslava de la ciudad. Aquí, bajo el débil resplandor de una farola, una figura solitaria caminaba varios pasos por delante de mí. Al adelantarla vi que se trataba de una chica guapa que, en respuesta a mis preguntas, dijo que «sí» hablaba alemán, pero que «no» había ninguna posada barata disponible, solo el Hotel Turístico, que era muy caro. Incluso en aquella tenue luz mi cara de consternación debió de ser palpable, porque inmediatamente me invitó a pasar la noche en su casa. Dado que había entrado en Eslovenia hacía tan solo una hora, me quedé muy sorprendida, pero pronto descubrí que esta amabilidad es habitual en la región.

Mientras caminábamos entre altos bloques de pisos obreros, Romana me explicó que compartía una habitación con otras dos mecanógrafas empleadas en una fábrica de la localidad por tres libras a la semana, pero que, como una de ellas estaba en el hospital, habría sitio de sobra para mí.

La pequeña habitación, en lo alto de tres tramos de escaleras, estaba limpia y bien amueblada, aunque el único medio para cocinar era un hornillo eléctrico, y compartían el baño y el lavabo con otras tres familias que vivían en la misma planta, en una habitación cada una. Arita, la compañera de habitación de Romana, me acogió con los brazos muy abiertos y nos dispusimos a cenar una sopa muy curiosa hecha a partir de un caldo de carne anémico en la que cocinaron unos huevos ligeramente batidos acompañados de mi pan y mi queso (importados de Italia) y de mi café (importado de Irlanda).

Fue encantador estar en compañía de aquellas jóvenes vivarachas, perfectamente educadas e inteligentes. Vestían con sencillez y era agradable contemplar sus rostros de piel clara, sin atisbo de maquillaje, y sus cabezas bien peinadas, sin permanente y con un buen corte. También advertí la impresionante hilera de libros en la pequeña estantería junto a la estufa (entre ellos, traducciones de Dublineses, El revés de la trama, Los monederos falsos, Rojo y negro y El gatopardo).

Anticipando un duro trayecto montañoso a la mañana siguiente, sentí alivio al descubrir que la hora de acostarse de aquellas chicas era las nueve y media de la noche, porque se levantaban a las cinco y media de la mañana para tomar el autobús que las llevaba la fábrica, donde entraban a trabajar a las siete.

Hacía una mañana estupenda cuando salí de Nova Gorica, pero no fue más que una ilusión. La carretera de segunda categoría pero bien cuidada que llevaba a Liubliana serpenteaba por una cordillera de montañas agrietadas cuyas laderas inferiores estaban salpicadas de pequeñas aldeas de tejados marrones y granjas destartaladas, y las superiores, de roca desnuda perpendicular, conferían al valle una apariencia extraña, como si lo hubieran amurallado artificialmente respecto del resto del mundo. Entonces, hacia el mediodía, mientras disfrutaba del aire tranquilo y fresco y del sol reluciente, se levantó un fuerte vendaval. Ya fuera por la peculiar configuración de las montañas de aquel lugar o simplemente por una nueva manifestación de su imprevisible clima, el caso es que este viento soplaba con una intensidad que nunca antes había conocido. Antes de lograr instalarme en el sillín para plantar cara a mi nuevo enemigo, de golpe salí despedida de Roz y fui a caer sobre un montón de gravilla a un lado del camino. Ni corta ni perezosa, volví a montarme, pero diez minutos después, a pesar de todos mis esfuerzos por mantener a Roz en la carretera y a mí encima de ella, el viento volvió a separarnos y esa vez caí rodando por una zanja inclinada de cuatro metros, sin posibilidad de agarrarme a algo en la margen helada para controlar mi caída. Terminé en un arroyo que, por suerte, estaba tan congelado que mi impacto no resquebrajó en absoluto el sólido hielo. Después de arrastrarme con cuidado por el arroyo durante unos veinte metros buscando la manera de volver a subir al camino con Roz, decidí que a partir de ese momento la única forma lógica de desplazamiento era a pie.

Al final del valle, el camino comenzó a escalar las montañas. Ascendía sin parar siguiendo una serie de curvas cerradas que revelaban unas vistas a cada cual más salvaje y espléndida que la anterior. En una de esas curvas, la magnitud del vendaval me asustó de verdad. Era más fuerte que yo y durante unos cuatro o cinco minutos me quedé allí quieta, doblada sobre Roz, aguantando con todas mis fuerzas para mantenernos a ambas en el camino.

Cerca de la cima del puerto, a once kilómetros de la parte más honda del valle, la situación volvió a complicarse por la reaparición de mis viejos enemigos: nieve compacta y hielo negro bajo mis pies. En el lado oeste de la cordillera no había visto mucha nieve, lo que me había resultado extraño (aunque todo lo que era propenso a helarse lo había hecho), pero ahora, cruzando el puerto, me asaltó de pronto la imagen sumamente familiar de un paisaje completamente blanco, donde cada contorno y cada ángulo están redondeados y camuflados. Entonces se desató una nueva ventisca; los copos de nieve se arremolinaban a mi alrededor como un ejército de pequeños demonios blancos y maliciosos.

A esas alturas, la lucha cuesta arriba contra el vendaval y el sufrimiento de unas manos y unos pies congelados me habían dejado agotada. Tenía las manos demasiado entumecidas para consultar el mapa, aunque es probable que el viento me lo hubiera arrebatado o que la nieve lo hubiera vuelto ilegible. Arrastrándome por el hielo, me repetí que aquello era una ventaja, porque, a menos que apareciese alguna aldea, lo más probable era que me quedara acurrucada a orillas del camino presa de la desesperación.

En realidad, a menos de tres kilómetros por delante de donde me encontraba había un pueblito llamado Hruševje y, al llegar, di las gracias a mi ángel de la guarda mientras avanzaba dando tumbos entre montones de nieve de metro y medio de altura a ambos lados del camino en busca de algo que se pareciera a una posada. Al fin vi que dos hombres salían por una puerta y se atusaban los bigotes con el reverso de la mano. «Parece que hay esperanza», me dije, y arrastré a Roz por un montón de nieve, la dejé apoyada contra la pared y entré en la casa de piedra de dos plantas.

Por supuesto, mi primera necesidad era un brandi, pero tenía el rostro tan rígido que era incapaz de articular palabra. Me limité a señalar la botella en cuestión y me quedé junto a la estufa para descongelarme, mientras un grupo de jugadores de cartas me observaba dejando asomar esa hostilidad que muestran todos los campesinos de lugares remotos hacia los extraños inesperados. Entonces llegó un anciano corriendo e informó a la cuadrilla de mi llegada en bicicleta (y en cuanto recuperé la capacidad de hablar, establecimos sin problemas una relación cordial).

Lo más importante era la cuestión del alojamiento para esa noche, y la hostelera enseguida se puso a discutir con los parroquianos. En mitad de aquello, la puerta volvió a abrirse y entró una joven. Todos la aclamaron visiblemente aliviados. Ella se giró hacia mí y se presentó en inglés como la trabajadora social de la localidad. Me explicó que los turistas solo podían alojarse en hoteles turísticos (lo que suponía una nueva interrupción de mis planes, porque mi intención al cruzar la frontera de la costosa Italia había sido la de establecerme en algún pueblo como Hruševje y esperar allí, viviendo por poco dinero, hasta que las condiciones atmosféricas me permitieran retomar la bicicleta).

Sin embargo, y con el debido respeto hacia la normativa gubernamental, era evidente que esta turista en particular no podía alojarse en ningún otro sitio que no fuera la posada del pueblo. El siguiente paso era ponerse en contacto con el policía local para que bendijera aquella irregularidad. Una vez completada esta formalidad, me enseñaron la que sería mi gran habitación, que contenía una cama pequeña en un rincón y nada más.

Cuando bajé a tomar algo de pan y queso junto a la estufa de la taberna, encontré a una chica joven esperándome, una que iba a convertirse en una verdadera amiga y que me proporcionó una agradable compañía en los días siguientes. Hija de los carteros del pueblo, Irena era estudiante de Psicología en la Universidad de Liubliana y había vuelto a casa durante las vacaciones de invierno, es decir, el mes de enero. Tenía que regresar a Liubliana el 31 de enero y me aconsejó que esperara en Hruševje hasta entonces, porque el camino que bajaba a la llanura habría quedado impracticable después de una ventisca como esa. Me aseguró que me metería a escondidas en su habitación en el albergue de estudiantes de la universidad, donde una de cada cinco camas estaba vacía, lo que me permitiría ahorrarme los gastos del hotel turístico.

Durante los dos días siguientes mi hostelera cuidó tan bien de mí que me senté a escribir tan jovial como si hubiera estado en mi propia casa. Es más, toda la localidad me adoptó con entusiasmo. Los hombres informaron a sus mujeres de mi llegada y estas vinieron expresamente a la posada para estrecharme la mano, darme palmaditas en la espalda, asegurarme que Eslovenia me recibía con los brazos abiertos y, en la mayoría de los casos, invitarme a comer y a quedarme en sus hogares el tiempo que quisiera.

El 31 de enero Roz y yo partimos hacia Liubliana en un camión con cadenas para la nieve, un viaje que resultó ser una de las mayores frustraciones de la expedición. La carretera descendía durante cuarenta y ocho kilómetros a través de magníficas montañas, valles y bosques de pinos que refulgían a la luz del sol como si estuvieran cubiertos de polvo de diamante y, sin embargo, ahí estaba yo, humillada, subida a un camión. De todos modos, no podía quejarme de no tener tiempo para admirar el entorno, porque el hielo era tan traicionero que tardamos tres horas en cubrir tan solo setenta y dos kilómetros.

El albergue de la universidad, emplazado en lo que había sido un antiguo convento, era un edificio de tal envergadura que apenas tuve dificultades para introducirme de manera clandestina en la habitación de Irena. En mi opinión, las autoridades, las mismas que me habían brindado una cálida bienvenida cuando me había presentado buscando a Irena, eran perfectamente conscientes de lo que ocurría y les parecía estupendo, pero era evidente que mis compañeras de cuarto disfrutaban con la conspiración, por lo que me metí de lleno en la situación con todo el entusiasmo que me permitía mi edad algo más avanzada.

A la mañana siguiente de llegar a Liubliana, Roz y yo nos despedimos de Irena y de sus compañeras, equipadas con un montón de cartas de presentación a eslovenos que residían a lo largo de nuestra ruta, pero apenas habíamos pedaleado treinta kilómetros cuando, de nuevo, nos vimos obligadas a ser trasladadas en camión a Zagreb.

Tras una estancia de cuatro días en Zagreb, llegué a Belgrado después de un viaje espantoso en camión por los cuatrocientos kilómetros de planicie helada que extendían su implacable anonimato blanco desde Zagreb hasta la capital. Durante aquellas treinta y nueve horas en carretera no nos cruzamos con ningún otro vehículo —afortunadamente para mí, aquel camión transportaba algún tipo de carga militar vital y misteriosa— y no encontramos más tráfico que el ocasional trineo tirado por ponis desplazándose entre pueblos. El motor se rompió en tres ocasiones y, en una de ellas, en plena noche, tardaron tanto tiempo en repararlo que, cuando por fin estuvimos listos para reanudar la marcha, vimos que ante nosotros se había erigido un banco de nieve infranqueable. Pero tanto los dos conductores como yo coincidimos más tarde en que aquello había sido una bendición, porque, cuando logramos salir allí a base de afanarnos con las palas que llevaban a tal efecto, casi habíamos entrado en calor.

Más allá de estas averías, no nos deteníamos jamás, por lo que nuestra velocidad media sobre una superficie de nieve dura como una roca era de unos trece kilómetros por hora. Recuerdo a aquellos dos serbios con especial cariño, porque, a pesar de las duras dificultades que compartimos, las afrontaban con alegre coraje.

Para entonces sentía que había perdido mi papel de «viajera» y me había convertido en poco más que una desmoralizada fugitiva del clima, y solo conservo impresiones confusas e irreales tanto de Zagreb como de Belgrado.

Sin embargo, en la mañana de mi tercer día en Belgrado se produjo un aumento de las temperaturas que ayudó a relajar no solo mi cuerpo, sino también los nervios. Nunca olvidaré la felicidad de estar con la cabeza descubierta en el jardín delantero de mi anfitrión, observando el movimiento de las tenues y lechosas nubes en el cielo azul; solo entonces aprecié la peculiar tensión impuesta por la brutalidad de las últimas semanas. Aun así, el deshielo escondía sus propios peligros. Ese día, carámbanos de dos metros cayeron de los aleros a las aceras matando a al menos dos peatones en Belgrado; las calles se volvían torrentes incontrolables a medida que se iban reduciendo los muros de tres metros de nieve sucia que las revestían.

A la mañana siguiente, con el optimismo propio de la impaciencia, eché a pedalear rumbo a Niš. Pero por la noche volvió a helar y, aunque el frío había dejado de ser intolerable, una vez más tuve que admitir mi derrota frente al hielo negro.

Antes del mediodía un conductor montenegrino nos había recogido a Roz y a mí a dieciséis kilómetros de Belgrado, pero al anochecer aún tratábamos de alcanzar Niš por la carretera que fuese. Desesperado, mi compañero finalmente decidió probar suerte y se desvió por un camino de montaña de tercera categoría que le era por completo desconocido.

Así, mientras la oscuridad se acumulaba en los valles profundos y se expandía hacia arriba cubriendo las montañas boscosas, lentamente fuimos ascendiendo por una pista sinuosa cuya superficie accidentada resultaba todavía más peligrosa debido al inicio del deshielo. Mi compañero había conducido toda la noche desde Zagreb, donde su colega había caído enfermo, lo que me hizo sentir una gran simpatía por él, y atribuyo nuestra siguiente desgracia a su fatiga extrema.

En una de las curvas, y sin que me diera tiempo a darme cuenta de lo que sucedía, el camión se salió de la carretera y quedó medio apoyado contra un árbol robusto muy oportunamente ubicado, salvándonos a buen seguro de morir a los pies del precipicio.

Tras cerciorarnos de que solo habíamos sufrido heridas leves, sacamos el mapa y vimos que había un poblado a unos tres kilómetros de distancia a través del bosque que quedaba a nuestra izquierda. Parecía poco probable que fuera a aparecer otro vehículo y era evidente que mi compañero estaba demasiado agotado y sacudido por el choque como para emprender la marcha, así que le sugerí que escribiera una nota explicando nuestra situación y yo me encargaría de entregársela al policía local.

Eran poco después de las seis de la tarde cuando, dejando a Roz en el camión, me adentré por un camino para carros a través de los árboles, donde la nieve estaba compacta por el paso de los trineos que recogían leña. Y, de pronto, al cabo de unos quince minutos, un bulto pesado se lanzó sobre mí sin previo aviso.

Me tambaleé, dejando caer la linterna que portaba, luego recuperé el equilibrio y vi a un animal agarrado con los dientes al hombro izquierdo de mi cazadora, a otro aferrado peligrosamente a mis pantalones a la altura del tobillo derecho y a un tercero a unos dos metros, mirando; la luz de las estrellas solo me permitía ver sus ojos.

Irónicamente, debo reconocer que la idea de ser devorada por lobos siempre me había parecido algo cómica, el tipo de incidente que en la vida real nunca ocurre... Y, en aquel momento, mientras cargaba con todo mi cuerpo contra el peso colgante, me libraba del guante y conseguía sacar del bolsillo mi pistola del calibre 25, le quitaba el seguro y disparaba al primer animal en el cráneo, me embargó la curiosa convicción de que nada de lo que estaba pasando era real, pero, al mismo tiempo, todas mis acciones obedecían al más puro pánico.

Al sentir el disparo, y una vez que el primer animal cayó al suelo, el segundo me soltó el tobillo y estaba a punto de largarse cuando lo disparé. Mientras tanto, el tercer miembro de la manada (si es que puede decirse que tres constituyen una) había desaparecido discretamente. Recuperé la linterna y vi que una de las balas había alcanzado al segundo animal en las costillas: pura chiripa. Los dos animales (ciertas autoridades piensan que tal vez se tratara de perros salvajes) eran machos, de un tamaño similar al de un perro pastor irlandés medio, con cuerpos terriblemente demacrados.

No reaccioné hasta que me hube alejado de la escena. Además, olvidándome de que aún debía recorrer dos kilómetros y medio antes de alcanzar el pueblo, caí en la cuenta de que había vaciado generosa e innecesariamente la pistola, por lo que cualquier sonido real o imaginario me provocaba escalofríos. Sin bajar la guardia, reflexioné con morbosa fascinación sobre el papel que la suerte había desempeñado en mi huida y, cuantas más vueltas le daba, más me asustaba, hasta que, al final, convencida de que me había desviado del camino, saqué la brújula para confirmar que avanzaba en la dirección correcta.

Cuando llegué al pueblo, encontré al policía y a su mujer cenando una salchicha fría de ajo y pepinos encurtidos. Mientras el policía acudía en trineo hasta el camión, su mujer me limpió la herida que me había hecho en el cuero cabelludo al chocarnos contra el árbol y me ofreció ron caliente. Aquella noche dormí a pierna suelta; sin embargo, las pesadillas con lobos me acompañaron una semana entera.

La mañana siguiente amaneció nublada y mucho más templada, así que, reunida de nuevo con Roz, partí a las ocho para caminar los casi veinte kilómetros hasta la carretera principal, construida a baja altitud, confiando en que el deshielo estuviera suficientemente avanzado para permitirme continuar en bici.

Una extraña sensación flotaba en el aire aquel día. La temperatura era lo bastante cálida como para no sentir la necesidad de abrocharme la cazadora mientras empujaba a Roz colina arriba, pero a esa altitud no se advertían señales visibles del deshielo. Las montañas, los valles y los bosques que me rodeaban descansaban totalmente blancos y sin vida bajo un cielo bajo y gris, en la profunda quietud de un paisaje carente de toda brisa, sin casas ni pájaros a la vista, y los riachuelos permanecían en silencio bajo su cobertura helada. Me detenía a menudo para mirar a mi alrededor y saborear la inquietante sensación de ser la única criatura viva que se movía en medio de aquella silenciosa desolación; hasta mi propia respiración resonaba.

Hasta que al otro lado del puerto se rompió el hechizo. Fueron apareciendo poblaciones que, no se sabe cómo, abrazaban las escarpadas laderas de las montañas, y me uní a un amistoso grupo de campesinos que me invitaron a sentarme en su trineo tirado por dos bueyes de color crema que avanzaban sin prisa. Uno de los hombres hablaba alemán y me contó que abajo, en las llanuras, las riadas estaban ya muy extendidas.

A mediodía alcancé el camino principal, pero los parches de hielo eran todavía muy frecuentes e impedían pedalear, aunque la superficie rebosaba de agua. No tuve más remedio que parar el siguiente camión, que me trasladó cuarenta kilómetros hasta Jagodina.

Aquí, por fin, di con una carretera completamente libre de hielo y nieve. Después de llevar semanas utilizando a Roz como un carrito para empujar el equipaje, mi alborozo por poder volver a montar en bicicleta compensó mi falta de entrenamiento y pedaleé alegremente hacia Niš, demasiado satisfecha conmigo misma para prestar atención al hecho ominoso de que en todas direcciones las inundaciones cubrían los campos llanos.

No pude mantener el ritmo por mucho tiempo. Al cabo de ocho o nueve kilómetros la carretera se hundía ligeramente y el agua la atravesaba, con unos treinta centímetros de profundidad, por lo que con cada revolución de los pedales mis pies quedaban sumergidos, primero uno y después el otro. Teniendo en cuenta que bajar de la bici no hubiera servido de nada, pedaleé despacio, adelantando a grupos nerviosos que viajaban en bueyes y carromatos, observando a los hombres que surcaban los campos en pequeñas embarcaciones para rescatar a las familias de las granjas que habían quedado aisladas por la rápida y repentina crecida de las aguas.

Fui dejando atrás esas escenas y vi que el río Morava ahora fluía a mi izquierda, en paralelo a la carretera y al mismo nivel. No muy lejos se oyeron sonidos sordos y retumbantes a medida que los soldados volaban las gigantescas acumulaciones de nieve dura que, a menos que las rompieran de manera artificial, podrían haber represado el río, que se habría desbordado sobre la cercana localidad de Ćuprija.

Era alucinante ver la rapidez con la que el amplio y enojado Morava desplazaba su tremendo lastre de hielo y nieve a través del vasto páramo de las sombrías y marrones aguas de la crecida, y mi asombro enseguida quedó justificado cuando una ola enorme rompió en mitad de la carretera y nos arrolló, separándome de Roz y revolcándome una y otra vez. Me ahogaba cada vez que tragaba agua embarrada y jadeaba a medida que su frialdad penetraba en mi ropa. En algún momento apareció sobre mí la rama de un arbolito del arcén y, apoyándome en ella para levantarme, descubrí que, aunque el agua seguía fluyendo con fuerza, su profundidad apenas llegaba a un metro. Busqué a Roz y durante un instante aterrador pensé que había desaparecido. Entonces vi un puño de manillar amarillo en una zanja y corrí a rescatarla. Por suerte, había envuelto el equipo en fundas impermeables para evitar que la nieve derretida se filtrase entre las bolsas cuando accediéramos a edificios caldeados para pasar la noche, por lo que la mayor parte permaneció intacto.

Ćuprija se encontraba a menos de ochocientos metros, pero, teniendo en cuenta que tenía la ropa empapada y estaba casi paralizada, que debía medio cargar con Roz para mantener las alforjas fuera del agua y que el peligro de volver a ser arrastrada por la fuerza de la corriente era constante, aquellos ochocientos metros me parecieron algunos de los más interminables mi vida.

Cuando alcancé la seguridad del puente de las afueras de Ćuprija, vi a centenares de personas contemplando el amenazante río en una atmósfera de tensa excitación. Mi aparición fue la gota que colmó el vaso en su ya sobreexcitado estado y me agasajaron con una bienvenida heroica más que inmerecida, cuando en realidad tendrían que haberme entregado unas orejas de burro.

En Pirot, a veinticuatro kilómetros al norte de Bulgaria, el antagonismo recíproco entre Yugoslavia y su vecina del sur se torna exageradamente evidente hasta límites irritantes. Los yugoslavos sienten tal desprecio hacia esos primos comunistas que sencillamente ignoran la existencia de Sofía y por este motivo prescinden de mantener el alto nivel de señalización que puede encontrarse en el resto del país. Además, la gran eficacia con la que han descuidado la carretera que conduce a la ciudad fronteriza de Dimitrovgrad —con lo que solo puede considerarse alevosía— consigue disuadir a cualquier viajero cuerdo de intentar acceder por ella a Bulgaria.

Esta carretera, que al parecer forma parte de una importante ruta intercontinental, aparecía marcada en mi mapa como de primera categoría. En las afueras de Pirot, mirando del mapa al camino de cabras que tenía delante, y que los lugareños me habían asegurado repetidas veces que, en efecto, era la carretera que llevaba a Sofía, me sentí traicionada. Por muy ilustre que hubiera sido en el pasado, o que en teoría siguiera siéndolo, los cartógrafos actuales harían bien describirla como una vía de décima categoría, transitable solo para aquellos que no sienten respeto por sí mismos ni por su medio de transporte. Reconozco que la recorrí en condiciones penosas, pero en verano resultaría igual de pésima.

Había nevado toda la noche anterior —la nieve caía y se derretía deprisa, como suele ser habitual en este periodo de deshielo— y la vía estaba cubierta de aguanieve, entre amplios y profundos cráteres rebosantes de agua amarillo-marrón. En un primer momento traté de esquivar estos lagos diminutos a base de acrobacias, a través del aguanieve, pero, dado que ocupaban como mínimo el setenta por ciento de la superficie, enseguida opté por retomar los pedales, hundiéndome y emergiendo del agua. Era «mucho más que pedalear», dada la imposibilidad de adivinar la profundidad del siguiente cráter, y siempre existía la estimulante posibilidad de que fuera lo bastante hondo como para tirarme del sillín...

Pirot y Dimitrovgrad se encuentran en extremos opuestos de un valle ovalado y plano de unos trece kilómetros de ancho y completamente rodeado por montañas bajas escasamente arboladas en sus pedregosas laderas. Por el centro de este valle, que en aquel momento era una lúgubre extensión de barro y agua, discurren la «carretera» y la línea de ferrocarril que conecta Europa y Asia. Además de los trenes, que circulaban en un número prodigioso, tanto de pasajeros como de mercancías (aunque los vagones cubiertos y descubiertos casi siempre estaban vacíos), no vi tráfico de ningún tipo, un hecho que podría obedecer a la sabiduría general del hombre o a que la riada se había llevado por delante el puente de madera sobre el Nišava a ocho kilómetros de Dimitrovgrad.

De entrada esta catástrofe me horrorizó. Había tardado dos horas en recorrer en bici los dieciséis kilómetros desde Pirot y nada me apetecía menos que tener que volver hasta allí. Entonces vi el puente ferroviario de acero y hormigón a mi izquierda y vadeé el campo anegado hasta alcanzarlo. Lo primero que hice fue asegurarme de que no venía ningún tren (una precaución al alcance de cualquiera, porque los trenes yugoslavos emiten nubes de humo volcánicas y silban sin descanso variaciones excitadas de una banda sonora irreconocible) antes de trepar con Roz hasta la vía y, tras cruzar el puente, volví a incorporarme a la carretera a través de un campo donde el agua alcanzaba un metro de profundidad. Para entonces, enfermar de neumonía parecía una preocupación fútil; llevaba días viviendo en un estado de saturación permanente de cintura para abajo, por lo que la única reacción sensata era mucho ron y poco quejarse.

Mientras pedaleaba los tres kilómetros desde Dimitrovgrad hasta la frontera búlgara, mi atención se mantuvo dividida a partes iguales entre las cosas extrañas que los cráteres de la carretera pueden causarle al almuerzo de una y la emoción de acercarme por primera vez al siniestro telón de acero. En cada curva buscaba con avidez las masas enmarañadas de alambre de púas, las torres de vigilancia custodiadas por soldados armados con ametralladoras y prismáticos y policías alertas que vigilaban atentamente cada movimiento en kilómetros a la redonda. Pero no apareció ninguno de estos fenómenos emocionantes y, solo cuando vi una valla cerrada de un metro y medio de altura al otro lado de la carretera me di cuenta de que había llegado al lugar en cuestión.

Eché un vistazo a mi alrededor y me fijé en una casita pequeña y coqueta que, aunque no lo parecía, solo podía ser el puesto de policía y la aduana. Llamé con insistencia a la puerta abierta del vestíbulo sin obtener respuesta y entonces entré y fui llamando a cada una de las puertas que daban al pasillo, con el mismo poco éxito, hasta que finalmente abrí una de ellas a voz en grito y silbando llena de optimismo; los sellos de mi pasaporte son el único recuerdo que puedo permitirme coleccionar y no quería quedarme sin ese. Pero, aun así, no pasó nada, me quedé en la puerta mirando el escritorio y me dio por pensar que, si quisiera introducirme en el negocio del espionaje, esa era mi oportunidad de procurarme una buena colección de sellos de vital importancia. Al final salí del edificio dispuesta a investigar la posibilidad de acceder a Bulgaria por mi cuenta.

Si se le ponía el suficiente empeño, a cada lado se podía llegar a ver una tímida valla de alambre de espino a lo largo de la carretera que marcaba la frontera. Se parecía tanto a la barrera ineficaz que algunos campesinos irlandeses levantan a fin de impedir que sus ovejas se extravíen que de pronto me invadió la morriña. No fue nada difícil arrastrar a Roz por una de las numerosas aberturas que habían hecho los campesinos del lugar y, volviendo a la carretera principal, entré en la casita que hace las veces de fortaleza de la frontera norte de Bulgaria. De nuevo, nadie respondió a mi llamada, pero esa vez, cuando abrí una de las puertas que salían del vestíbulo, encontré a un policía sesteando alegremente junto a la estufa, con un gato y dos gatitos en el regazo. Lo catalogué de inmediato como policía simpático, una valoración que quedó confirmada cuando lo desperté con suavidad y él se hubo recuperado del estupor de ser requerido para una cuestión oficial.

En diciembre, la Embajada de Bulgaria en Londres me había expedido un visado con validez para solo para cuatro días. Y ahora este amable policía, que hablaba un inglés fluido, después de echar un vistazo al documento, dijo que aquello era ridículo y me expidió un nuevo visado que me autorizaba a permanecer en Bulgaria ¡tanto tiempo como deseara! A continuación nos sentamos junto a la estufa y, como dos buenos amigos, charlamos sobre nuestros respectivos países con sendas copas de brandi.

Al salir del puesto fronterizo búlgaro apoyé a Roz contra un árbol y volví a Yugoslavia en un nuevo intento de obtener un sello de recuerdo en mi pasaporte. En esos momentos, un joven con cara de estar penosamente aburrido se sentaba en un escritorio tratando de resolver un crucigrama sin demasiadas ganas. Le expliqué por qué mi pasaporte había recibido un sello de entrada a Bulgaria antes que uno de salida yugoslavo y sin muchas ganas repuso que había ido a Dimitrovgrad en busca de una comida caliente. A todas luces, la actitud en ambos puestos fronterizos coincidía en que ni siquiera los espías, y muchos menos los turistas, operarían con este tiempo.

Había entrado en mi primer país comunista ortodoxo como «neutral» y desconfiaba de la propaganda procomunista tanto como de la anticomunista, pero tras una semana en Bulgaria me marché convertida en una admiradora del bien limitado que el comunismo puede lograr en menos de dos décadas.

En todas partes me recibían con una amabilidad espontánea y, si algún miembro de la policía secreta me tuvo bajo vigilancia, procedió con una discreción admirable. Mis movimientos fueron del todo libres y pasé dos noches como invitada en casa, respectivamente, de un trabajador fabril y de un agricultor perteneciente a una cooperativa, donde el nivel de vida era comparable al de los peones irlandeses de hoy en día. En mi última noche me hospedé en casa de un líder regional del partido y me llamó la atención comprobar que su nivel de vida estaba casi a la par que el de los trabajadores ordinarios. No vi muestras de pobreza extrema en ninguna parte y el ciudadano medio —un individuo alegre y de aspecto notablemente desoprimido— parecía estar adecuadamente vestido, cobijado y alimentado.

Está claro que esta mejora espectacular en el nivel de vida búlgaro se ha conseguido a costa de la libertad religiosa e intelectual, aunque, a juzgar por algunas conversaciones que mantuve con integrantes de la generación más joven, el fénix del espíritu humano individual no tardará en volver a renacer de sus cenizas.

Personalmente, me repugna la reglamentación y soy demasiado reaccionaria para creer que los «campesinos subdesarrollados» necesitan una modernización ipso facto. No obstante, para ser justos, debo ofrecer mi impresión personal de esa cara de la moneda comunista que no goza de popularidad entre los propagandistas occidentales.

Pude pedalear casi todo el trayecto desde Ćuprija a Estambul a través de Bulgaria y la Turquía europea. El altiplano turco aún estaba nevado y tuve que volver a depender de autobuses y camiones (siempre y cuando estos vehículos pudieran operar entre ventiscas). Afortunadamente, la temperatura no era tan baja como lo había sido en Europa, pero la cantidad de nieve excedía todo lo que yo había experimentado hasta ese momento; era normal ver montículos de quince metros de altura que el viento había modelado de una manera tan exquisita que su recuerdo aún me deja sin aliento.

Camino a Erzurum, nuestro autobús estuvo a punto de quedar sepultado bajo la nieve. Estábamos atrapados en un montículo en una carretera de montaña estrecha y la valiente quitanieves que vino a rescatarnos derrapó por un precipicio, matando a los dos hombres que viajaban dentro. Otra quitanieves partió entonces desde la dirección opuesta, pero progresaba a un ritmo muy lento, como es lógico; entretanto se reanudó la ventisca. Mientras esperábamos, la nieve se acumulaba cada vez más a nuestro alrededor, y su suavidad silenciosa contrastaba espeluznantemente con los gemidos del vendaval que atravesaba el puerto.

En ocasiones como esta doy gracias a Dios por mi carácter optimista, que se niega a dejarme creer en la catástrofe hasta su manifestación definitiva, y aprecié que mis camaradas en aquella situación de peligro exhibieran la misma fortaleza de espíritu ante el pánico gracias a su aceptación fatalista de la voluntad de Alá. No obstante, tal vez todos fuéramos más aprensivos de lo que nos permitimos reconocer, porque rompimos a aplaudir emocionados cuando finalmente apareció la segunda quitanieves.

Una antigua leyenda judía cuenta que los kurdos descendieron de cuatrocientas vírgenes que fueron desfloradas por demonios que se dirigían a la corte del rey Salomón, y mis propias experiencias tanto turcas como en el Azerbaiyán persa me impulsan a aceptar esta genealogía como un hecho histórico.

En Doğubayazıt, el último pueblecito de la ruta hasta el puesto fronterizo persa, me alojé en el albergue de la localidad, donde mi habitación consistía en una pequeña cabina que daba al amplio espacio que acomodaba a la mayoría de los clientes del «Otel». Aquella estancia tenía una puerta endeble sin ningún tipo de cierre, y no habría podido colocar ningún mueble contra ella como medida de seguridad. La mísera ropa de cama estaba infestada por gran cantidad de enérgicas pulgas, pero desperdiciaron sus atenciones conmigo, porque enseguida me quedé profundamente dormida.

Unas horas después me desperté para encontrarme sin ropa de cama y con un kurdo de dos metros que llevaba muy poca ropa inclinando sobre mí a la luz de la luna. Dormía con la pistola guardada debajo de la almohada y un único disparo al techo puso fin al asunto. Más tarde pensé que mi pretendiente lo había hecho bastante mal; es probable que un admirador más ardiente, con un físico parecido, me hubiera desarmado sin mucha dificultad.

De resultas de mi ruidosa reacción y de la rápida retirada de mi visitante nocturno, muchos cuerpos se revolvieron en el suelo al otro lado de mi puerta y se oyeron algunos murmullos somnolientos, hasta que volvió a reinar el silencio. Evidentemente, los disparos a altas horas de la madrugada no provocaban alarma alguna.

Para entonces ya había escapado por fin de la nieve y del hielo y a la mañana siguiente viví una de las experiencias más gloriosas de todo el viaje: un recorrido ciclista de veinticuatro kilómetros con un clima perfecto alrededor de la base del monte Ararat. Esta montaña extraordinaria, que inspira las más complejas emociones en el viajero menos imaginativo, me afectó de una manera tan profunda que desde entonces he pensado en él como si, en lugar de observar un paisaje, hubiera conocido a una personalidad.

Llegó la frontera persa, la más vigilada de cuantas habíamos cruzado hasta la fecha. Para entonces, Roz y yo habíamos cogido ritmo, pedaleando día tras día bajo un intenso cielo azul y atravesando montañas agrestes cuya soledad y belleza superaban cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Recuerdo sobre todo la excepcional pureza de la luz, que dotaba a cada variación de color de una vitalidad única y enfatizaba con nitidez cada línea, cada curva y cada ángulo. Por primera vez fui plenamente consciente de la luz como algo positivo y no como una ayuda para percibir objetos que se da por sentada.

Entre Tabriz y la costa del mar Caspio el terreno se vuelve ferozmente escarpado y los pocos habitantes concuerdan con él. Un mediodía, cuando estaba sentada almorzando al borde del camino, cerca de una curva cerrada con vistas a un profundo valle, aparecieron tres ancianos con palas al hombro. En vista de que a unos tres kilómetros se encontraba un pueblo agrícola, aquella imagen me pareció de lo más natural, pero, cuando estaba a punto de saludar al grupo, dos de ellos agarraron a Roz, que estaba apoyada en el acantilado unos metros más allá, y se alejaron por el camino con ella mientras el tercero avanzaba hacia mí, alzando su pala con gesto intimidador. Disparé por encima de su cabeza y retrocedí rápidamente por el borde del sendero, lista para volver a disparar, pero los bandidos aficionados ya habían tenido suficiente y salieron corriendo como conejos. Por suerte, abandonaron a Roz en plena huida.

Desde entonces, muchos viajeros más experimentados que yo me han advertido de que lo más inteligente es ir desarmada por esas zonas, donde una pistola puede provocar más problemas de los que evita. Evidentemente, esto sería cierto frente a auténticos bandidos armados..., pero, aun así, un calibre 25 tiene su utilidad.

Sin embargo, en mi siguiente desventura juzgué oportuno no sacar a relucir la pistola. Mientras atravesaba Adabile a la hora de comer en un día frío (ya habíamos ascendido a una altitud considerable), me detuve y me di el gusto de ingerir algo caliente en una casa de comidas. Como de costumbre, Roz y yo llamamos la atención de una multitud curiosa y enseguida se acercó un joven agente de policía vestido con un magnífico uniforme adornado con galones para informarme de que, a causa de la proximidad de Rusia, se trataba de un área restringida y debía acompañarlo al cuartel de la policía para rellenar varios formularios. Mi confianza innata en la policía todavía no se había visto socavada y, tras el almuerzo, lo seguí inocente de mí por un laberinto de callejones entre casas de adobe. Al fin giró hacia un pequeño recinto con un pozo en medio, me hizo pasar por una puerta, la cerró y se guardó la llave en el bolsillo del pantalón. Solo entonces me di cuenta de que estábamos solos en una casa privada y a todas luces vacía.

Al principio mi captor se mostró muy amable y halagador, pero no tardó en descubrir que las mujeres europeas no son tan complacientes como él suponía y perdió los papeles, y la escena que siguió a continuación fue demasiado sórdida como para repetirla por escrito. Como mi adversario iba armado con un revólver, yo dejé mi pistola en el bolsillo y empleé tácticas impublicables hasta reducirlo a un estado de agonía pasajera. Durante este respiro, cogí sus pantalones, que había tirado al suelo, salí disparada por el pasillo, encontré la llave, abrí la puerta justo cuando mi víctima aparecía detrás de mí y atravesé corriendo los callejones de vuelta al centro de la ciudad.

Tal vez sea comprensible que, de todas las regiones que he visitado, Azerbaiyán sea la única a la que no deseo volver de visita estando sola.

Roz y yo llegamos a Teherán el 20 de marzo, la víspera del año nuevo chiita de 1342, y la celebración del Nouruz[1] supuso un retraso de cinco días. Antes de proseguir mi viaje debía obtener un visado para Afganistán, recoger una cubierta de repuesto en la aduana y cambiar un cheque de viaje a la moneda afgana: ninguna de estas transacciones sería posible hasta que concluyeran las celebraciones del Nouruz.

[1]El festival del Nouruz celebra el año nuevo del calendario persa. (N. de la T.).

01

El visado esquivo

Teherán

Teherán, 26 de marzo

Hoy una profunda depresión se ha apoderado de Dervla. Me he presentado en la embajada afgana a las nueve de la mañana y solo he conseguido que me digan que bajo ninguna circunstancia concederían el visado a una mujer que pretende ir en bicicleta sola por Afganistán. Pero, si esto es cierto, ¿por qué no se me informó de esta decisión en la embajada afgana de Londres? Parece ser que hace unos seis años una motorista sueca fue cortada en pedazos y desde entonces está prohibido que las mujeres viajen solas, o eso es lo que me han dicho aquí. Seguramente podría conseguir un visado en Nueva Delhi, ya que en esta parte del mundo las resoluciones oficiales rara vez se confirman entre sí. Pero ahora mismo esto no supone ningún consuelo. Por supuesto, en la embajada todos han sentido mucho el haber frustrado mis planes y se han ofrecido a proporcionarme un transporte privado para desplazarme hasta Kabul. Parecían muy desconcertados cuando, armándome de paciencia, les he explicado que quiero ir en bicicleta porque me gusta ir en bicicleta, no porque no pueda costeármelo. He subrayado que las mujeres también son asesinadas en Europa con monótona regularidad y que es probable que los peligros de viajar sola por este país no superen a los de hacerlo en Gran Bretaña o en Francia. Pero se han negado a dejarse convencer por mi elocuencia, por lo que esta noche me siento derrotada. Sin embargo, desde que salí de la embajada he urdido unos cuantos planes astutos que pienso poner en práctica mañana mismo.

Esta tarde, tras abrirme paso por interminables vericuetos burocráticos, he recogido mi cubierta en la aduana. Los entendidos aseguran que he tenido mucha suerte por haber recibido un paquete enviado desde Dublín tan solo el 8 de enero. Ayer mismo, uno de mis anfitriones recibió una carta enviada desde Bruselas por correo aéreo el 18 de noviembre, y las cartas que se envían desde Teherán a domicilios de la propia ciudad a menudo pasan una semana en ruta.

Desde hace un par de días la temperatura ronda los 22 ºC, pero esta noche de repente se ha levantado un viento frío y ha empezado a caer una lluvia pesada que me ha recordado a las de casa.

Teherán, 27 de marzo

Los afganos tienen la forma más amable de frustrar a una. Al llegar a la embajada por la mañana me han recibido como a una vieja amiga y me han informado de que habían hecho todos los arreglos pertinentes para mi traslado seguro a Kabul. Para ello han reclutado a dos motoristas alemanes (un escritor y un pintor) que han accedido muy amablemente a llevarnos a Roz y a mí, sin tan siquiera saber lo decentes que podemos o no ser cualquiera de las dos. La idea es inscribirme como una cámara o una radio en sus pasaportes, por lo que tendrían que entregarme a la policía en Kabul y yo no podría escapar a lomos de Roz una vez que hayamos cruzado la frontera sin que ellos se metan en líos. Verme reducida a la categoría de equipaje desde luego no ha hecho ningún bien a mi amour propre, pero la grata insistencia de todos para que llegue viva a la India me impide perder los estribos como es debido. Esta jugada relámpago —según los estándares locales— ha tirado por tierra una de mis artimañas y, tras agradecer profusamente a todos los implicados, les he dicho que tenía una cita importante en media hora y que volvería más tarde para rellenar el sinfín de documentos pertinentes. A continuación me he dirigido a toda prisa en taxi a la embajada de una «potencia amistosa», donde me he dispuesto a ejecutar el segundo de mis astutos planes.

Tras suplicar una y otra vez el acceso al despacho de un hombre que ostenta un cargo lo bastante alto, le he detallado mi penosa situación y le he rogado que escribiera una carta en nombre de su Gobierno solicitando al Gobierno afgano que conceda un visado al portador que le permita viajar por su cuenta y riesgo durante un mes en bicicleta por Afganistán. He añadido que nadie debía preocuparse por las consecuencias en caso de desaparición, porque ninguno de mis parientes es lo suficientemente cercano como para «presentarse». La suerte ha querido que la víctima de mis maquinaciones fuera un defensor de la libre empresa y la libertad individual. Me ha mirado en silencio un instante y después ha dicho: «Bien, supongo que, si en 1492 hubieran hecho falta visados, no se habría descubierto el Nuevo Mundo. De acuerdo. La ayudaré. Pero recuerde que todo esto es totalmente extraoficial e impropio de mi cargo. Cuento con que llegará con vida al otro lado, por mi bien... Y algo me lleva a creer que así será». Acto seguido ha procedido a diseñar un documento de lo más impresionante, lleno de cintas rojas, sellos enormes y firmas con todo tipo de florituras, cuya preparación ha sido objeto de gran orgullo paternal por su parte. ¡Así que ahora simplemente no puedo permitir que me asesinen en Afganistán!