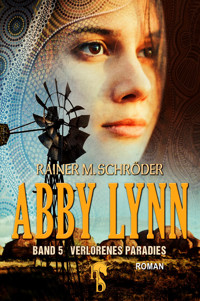

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Australien 1810: Im Frangipani Valley hinter den Blue Mountains leben Abby und Andrew auf nun mit den anderen Siedlern in relativer Sicherheit. Ihre Erzfeinde, Lieutenant Danesfield und Captain Grenville, wurden von dem neuen Gouverneur Macquarie entmachtet und Cleo sitzt sogar eine Zeit lang im Kerker von Sydney. Abby ist glücklich, erwartet ihr zweites Kind und Andrews Bruder Melvin überbringt eine weitere gute Nachricht: Der neue Gouverneur ist bereit, den Siedlern ihre Farmen und das fruchtbare Land, das eine erste gute Ernte verspricht, rechtmäßig zu überschreiben. Einzige Bedingung: Sie müssen eine Petition unterschreiben, in der sie bekennen, das Gebiet verbotenerweise besiedelt zu haben. Melvin will die Petition persönlich nach Sydney bringen und sich für sie einsetzen. Doch dann kreuzen sich seine Wege mit denen der rachsüchtigen Cleo …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Rainer M. Schröder

Abby Lynn

Verlorenes Paradies

Roman

Meiner treuen Leserschaft,die mich gelehrt hat,niemals nie zu sagen, wenn es um weitereAbby Lynn-Romane geht.Danke!

Erstes Buch

Im Angesicht der Gefahr Januar – März 1810

Erstes Kapitel

Die beiden Reiter folgten den Spuren schon seit über einer Stunde. Es war mühsam, den kaum sichtbaren Abdrücken im ausgedörrten Buschgras zu folgen, und leicht, die Spur auf der von der Sonne hart gebackenen, rotbraunen Erde zu verlieren. Immer wieder hielten sie an und suchten mit dem Fernrohr das Gelände vor ihnen ab, ohne jedoch in der erschreckenden Weite und Leere des australischen Buschlandes zu finden, wonach sie suchten. Und je mehr Zeit verstrich und je tiefer die Spuren in die karge australische Wildnis südwestlich des fruchtbaren Frangipani Valley führten, desto geringer wurde ihre Chance, dem Tod noch rechtzeitig zuvorzukommen.

Dieses Land hatte seine Segnungen, wenn man hart zu arbeiten gewillt war, sich mit den vielfältigen Gefahren der Natur auskannte und sich darin einzurichten verstand. Aber es war auch grausam und unerbittlich und forderte einen hohen Tribut an Leben. Vor allem, wenn man draußen im Busch einen Fehler beging. Was vielleicht auch mit ein Grund dafür gewesen war, dass die britische Regierung vor zweiundzwanzig Jahren in diesem Land am Ende der Welt eine Sträflingskolonie namens New South Wales gegründet hatte, um Platz in ihren überfüllten Gefängnissen zu schaffen.

Der Schweiß rann den beiden Reitern unter den breitkrempigen Hüten aus Känguruleder über das Gesicht und die Kleidung klebte ihnen am Körper, als wären sie in einen Regenschauer geraten. Sich im Hochsommer zur Mittagszeit durch den australischen Busch zu quälen, konnte Mensch und Tier nur wenige Stunden zugemutet werden. Zumal wenn man spontan zu einer Suchaktion aufgebrochen war und vergessen hatte, sich ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen. Ihnen blieb vielleicht noch eine gute halbe Stunde, dann mussten sie umkehren.

Sie hielten auf eine mit hohen Eukalyptusbäumen bestandene Hügelgruppe zu, die sich vor ihnen aus dem ebenen Buschland erhob. Die Luft flirrte in der sengenden Mittagshitze über dem ausgetrockneten Boden und erzeugte die Illusion, die Hügel würden auf einem Meer aus durchsichtigem Öl schwimmen und sich in einer sanften Dünung leicht auf und ab bewegen.

Abby und Andrew Chandler mussten sich weder durch Zuruf noch durch Zeichen absprechen, um sich einig zu sein, auf welchem Weg sie die Anhöhe erklimmen sollten. Jeder wusste, was der andere dachte und was in dieser Situation geboten war. Deshalb lenkten sie ihre Tiere zielstrebig auf jenen Hang zu, der auf die Kuppe des höchsten Hügels führte. Sie fielen in einen leichten Galopp und preschten die Anhöhe hinauf.

Aus dem immer grauen, grünsilbrig schimmernden Blattwerk der Eukalyptusbäume mit ihren herabhängenden Borkenstreifen flatterte bei ihrem Nähern ein riesiger Schwarm Vögel auf. Hunderte von Kleinsittichen und Rosellas, deren Gefieder in allen Regenbogenfarben leuchtete, erhoben sich wie eine Wolke aus ineinanderfließenden Farben und warfen bei ihrem Davonfliegen lange, schwingende Schatten auf die Erde.

Die Eukalyptusbäume wurden von den Sträflingen, Soldaten und freien Siedlern gumtrees genannt, weil sie so hart zu fällen waren, als wären sie aus Gummi. Mochten Axt und Sägeblatt auch noch so scharf geschliffen sein, schon nach kurzem Einsatz machte das zähe, gummiartige Holz eine Schneide stumpf und nahm dem Sägeblatt den scharfen Biss seiner Zähne.

Abby hörte das ängstliche Blöken der drei entlaufenen Schafe, noch bevor sie die bewaldete Kuppe erreicht hatten.

»Da sind sie!«, rief sie erleichtert und zügelte im herrlichen Sonnenschutz der Bäume ihr Pferd. Hier war die schwere, drückend schwüle Luft erfüllt vom Mentholgeruch der Eukalypten. »Und sie leben, gottlob! Alle drei!«

»Aber nicht mehr lange, wenn es nach den beiden ausgehungerten Dingos dort geht!«, stieß Andrew grimmig hervor, der die Szene vor ihren Augen mit einem schnellen Blick erfasst hatte. Er riss sein Gewehr aus dem Lederfutteral und sprang aus dem Sattel. »Überhaupt ein Wunder, dass sie unsere Schafe noch nicht gerissen haben!«

Ihre Pferde schnaubten leicht nervös und scharrten mit den Hufen. Sie hörten das beutegierige Fauchen der Dingos, und selbst über diese Distanz und umgeben vom Duft der Eukalypten nahmen sie den strengen Geruch wahr, der von den grau-braun gefleckten, hochbeinigen Wildhunden ausging. Er stieg ihnen in die geblähten Nüstern und verriet ihnen, dass sie es mit blutrünstigen Raubtieren zu tun hatten.

Ausgewachsene Dingos waren immer gefährlich. Aber wenn sie so ausgehungert waren wie diese beiden dort unten, dann wurden sie zu einer extrem tödlichen Gefahr, selbst für einen bewaffneten Menschen. Und deshalb beeilte sich Abby, ihre Pistole aus der Satteltasche zu holen und sie so schnell wie möglich schussbereit zu machen.

Dass die drei Schafe überhaupt noch lebten, verdankten die Tiere vermutlich dem glücklichen Umstand, dass sie den beiden abgemagerten und ausgehungerten Dingos nicht ein, zwei Minuten früher über den Weg gelaufen waren, und einem großen Dornengestrüpp.

Geformt wie der Bumerang eines Aborigines umschloss dieses Dickicht gut ein Drittel von einem billabong. Diese recht große Wasserstelle, in der zu ihrer freudigen Überraschung trübes, schlammiges Wasser noch knöchelhoch stand, lag zwischen zwei kleineren Bodenerhebungen, etwa sechzig, siebzig Schritte vom Fuß des Hügels entfernt, auf dessen Kuppe Abby und Andrew ihre Pferde gezügelt hatten.

In ihrer Todesangst hatten sich die Schafe tief in das Dickicht geflüchtet und waren dann in dem dornigen Gestrüpp stecken geblieben. Aber auf Dauer hätte sie das nicht vor den beiden Wildhunden gerettet, die mit gefletschten Zähnen vor dem Dornengesträuch auf und ab liefen. Schaum tropfte ihnen von den Lefzen. Jeden Moment musste der nagende Hunger in ihren Leibern sie dazu bringen, den Schafen nachzusetzen. Was waren denn auch ein paar blutige Kratzer, wenn der Einsatz mit derart reichhaltiger Beute belohnt wurde!

»Gib mir Feuerschutz, falls mein Schuss danebengeht und die Dingos uns angreifen!«

»Was meinst du wohl, was ich hiermit vorhabe?«, gab Abby mit einem leicht angestrengten Auflachen zurück und hob ihre Pistole in die Luft. »Mich am Kopf kratzen bestimmt nicht! Außerdem wirst du schon nicht danebenschießen, dafür bist du ein viel zu guter Schütze!«

Er lächelte etwas gequält. »Dein Wort in Gottes Ohr!«, sagte er und reichte ihr die Zügel seines Pferdes. »Pass bloß auf, dass die Pferde nicht durchgehen, falls die Biester angreifen! Du weißt ja, wie panikartig sie auf Dingos reagieren.«

»Das wird schon gut gehen, Andrew! Unsere Schafe kriegen sie jedenfalls nicht, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!«, sagte sie, um ihm Mut zu machen. Sie spannte den Hahn der Pistole. »Also, schieß schon! Ich bin bereit.«

Andrew nahm eine zweite Bleikugel aus dem ledernen Kugelbeutel an seinem Gürtel und schob sie sich in den Mund. Das sparte gleich Zeit beim Nachladen, falls ein schneller zweiter Schuss nötig werden sollte. Dann stellte er sich so hinter sein Pferd, dass er den Gewehrlauf auf dem Sattel auflegen konnte.

Sechzig, siebzig Yard waren nicht gerade eine Kleinigkeit, um einen Dingo zu erlegen. Schon gar nicht, wenn dieser halb verrückt vor Hunger und mit dem Geruch seiner nahen Beute in der Nase hektisch vor dem Dickicht hin und her sprang.

Er nahm den größeren der beiden Wildhunde ins Visier, folgte seinen abrupten Bewegungen mit dem Gewehrlauf und hielt den Atem an, während er darauf wartete, dass der Dingo für einen Moment still stand und ihm ein gutes Ziel von der Seite her bot.

Schweiß brannte in seinen Augen und lief ihm über die Oberlippe, wo er einen salzigen Geschmack hinterließ.

Auch Abby hielt unwillkürlich den Atem an.

Als sich der Dingo entschloss, den Dornen zum Trotz ins Dickicht einzudringen, bot sich Andrew endlich die günstige Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. Sein Finger krümmte sich um den Abzugshahn.

Mit einem scharfen Krachen entlud sich das Gewehr. Der heftige Rückschlag hämmerte ihm den Kolben gegen die Schulter. Das Pferd tänzelte unruhig zur Seite, drängte ihn mit seinem erhitzten Leib einen Schritt zurück. In einem weiten Umkreis stoben Vögel aufgeschreckt aus den Bäumen der Hügelgruppe.

Die Kugel traf den Wildhund, warf ihn auf die Seite und gegen das Gestrüpp und tötete ihn auf der Stelle.

Das Blöken der drei Schafe wurde zu einem schrillen Kreischen tierischer Todesangst, als der Kadaver des Dingos zu ihnen in das Gestrüpp fiel.

Und dann überstürzten sich die Ereignisse innerhalb weniger Sekunden.

Abby wollte ihrem Mann schon zurufen, dass ihm ein wahrer Meisterschuss gelungen war – und das aus dieser Entfernung! –, als die spitz zulaufende Schnauze des anderen Dingos mit einem scharfen Ruck zu ihnen herumfuhr. Fast meinte sie, das kalte Funkeln seiner auf sie gerichteten Augen sehen zu können. Eigentlich hätten ihn das Krachen des Gewehrs und der unmittelbare Tod seines Gefährten in Angst und Schrecken versetzen und in die Flucht treiben müssen. Aber vermutlich trieb ihn sein mörderischer Hunger dazu, gegen seine natürlichen Instinkte zu handeln.

Jedenfalls griff er schon an, während der Schall der Detonation noch über das Buschland rollte. Mit einer unglaublichen Schnelligkeit, die sie seinem ausgemergelten Körper niemals zugetraut hätten, jagte er in weiten Sätzen heran.

Abbys Herz begann zu rasen, als der Wildhund mit gebleckten Fängen auf sie zu hetzte. Schaum flog ihm in dicken Flocken vom Maul. Ihre linke Hand krampfte sich um die Zügel von Andrews Pferd, während sich ihre rechte mit der Pistole hob.

»Verdammt! Das Biest greift tatsächlich an!«, rief Andrew bestürzt und riss dabei schon den Ladestock aus der Halterung unterhalb des Gewehrlaufs. Er war schnell im Nachladen. Aber er ahnte, dass die Zeit nicht reichen würde, die der heranstürmende Dingo ihm dafür ließ. Selbst wenn seine Hände blitzschnell mit dem Pulverhorn hantierten, mit dem Ladestock eine neue Kugel in den Lauf rammten, das Zündhütchen vor dem Zündloch aufsetzten und den Hahn spannten, er würde das Gewehr nicht rechtzeitig für einen zweiten Schuss in Anschlag bringen.

»Noch nicht schießen!«, rief er Abby zu und hätte dabei beinahe die Kugel in seinem Mund verschluckt. »Warte, bis er nahe heran ist und zum Sprung ansetzt!«

Abby hörte seine Worte trotz des lauten Rauschens ihres Blutes in ihren Ohren. Sie schluckte hart, nahm den heranjagenden Dingo mit leicht gestrecktem Waffenarm ins Visier und zwang sich, nicht in Panik zu geraten und die Kugel zu vergeuden, indem sie jetzt schon abdrückte.

Sie wusste, wie gering die Chancen standen, dass Andrew sein Gewehr noch rechtzeitig für einen zweiten Schuss nachladen konnte. Sie würde nur diese eine Möglichkeit haben, den Dingo zu töten oder doch zumindest so schwer zu verletzen, dass er ihnen nicht mehr gefährlich werden konnte. Und das bedeutete: Nerven bewahren!

Plötzlich schien die Zeit fast zum Stillstand zu kommen. Was sich gerade eben noch in rasender Geschwindigkeit abgespielt hatte, verwandelte sich in eine unwirkliche Langsamkeit. Sie nahm jeden einzelnen Satz des Tieres mit übergroßer Deutlichkeit wahr. Sie registrierte auch die hochgestellten Stehohren, das räudige grau-braun gefleckte Fell, die Bewegungen seiner Muskeln und die Rippen, die sich deutlich unter der Haut abzeichneten, die Reihen scharfer Zähne und die Augen des Tieres, die ihr kalt und mit tödlicher Entschlossenheit entgegenstarrten.

Und dann auf einmal raste die Zeit wieder, als müsste sie aufholen, was sie an Sekunden soeben verloren hatte.

Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, die sie unter anderen Umständen mit Bewunderung betrachtet hätte, flog der Dingo den Hang empor.

Vier, fünf Yard von den Pferden entfernt setzte er schließlich zum Sprung an. Mit einem gewaltigen, kraftvollen Satz stieß er sich von der warmen Erde ab und stieg mit weit aufgerissenem Maul in die Luft.

Jetzt!

Das Rauschen in Abbys Ohren war zu einem rhythmisch jagenden Hämmern geworden, in dem nicht nur Andrews Schrei völlig unterging, sondern auch die Detonation der Pistole in ihrer Hand. Beißender Pulverdampf waberte aus der Mündung.

»Ich habe ihn verfehlt!«, schoss es Abby entsetzt durch den Kopf, als sie durch die Rauchwolke hindurch sah, dass ihre Kugel den Sprung des Dingos nicht im Mindesten beeinträchtigt hatte. »Er wird mich …«

Sie kam nicht mehr dazu, den Gedanken zu beenden. Denn in dem Moment stürzte der Dingo auch schon auf sie und riss sie mit der Wucht seines Aufpralls aus dem Sattel. Und noch bevor sie rücklings auf der harten Erde aufschlug, spürte sie seinen heißen Atem und seine Fänge auf ihrer Kehle.

Zweites Kapitel

»Pest und Krätze über dich, Cecil Boone!«, krächzte Cleo Patterson und schleuderte die verbeulte, leere Blechkanne wutentbrannt gegen die massive Eichentür ihrer fensterlosen Kerkerzelle. »Bring mir endlich eine Kanne Wasser, du verdammter Hund!«

Sie schrie und hämmerte mit den Fäusten wild gegen die schweren, dicken Bohlen der Tür, obwohl sie wusste, wie sinnlos das war. Niemand würde sie hören. Ihr Kerker lag am Ende eines kleinen, rückwärtigen Gefängnishofes. Das schiefe, schäbige Wohnhaus der Wärter, in dem sich auch die Amtsstuben befanden, lag weiter vorn zur Straße hin. Zusammen mit den Baracken, die in Gemeinschaftszellen für die gewöhnlichen Häftlinge unterteilt waren, fasste es den großen Gefängnishof ein.

Und sollte man ihr Hämmern und Schreien durch Zufall doch hören, so würde ihr das auch nichts nutzen. Sie wusste, dass sie von Cecil Boone kein Mitleid erwarten durfte. Er rächte sich jetzt für all die Schikanen, die er unter ihr und ihrem Mann, dem früheren ersten Gefängniswärter Winston Patterson, hatte erdulden müssen.

Seit gestern Mittag hatte sie kein Trinkwasser mehr von ihm erhalten und dabei herrschte jetzt im australischen Hochsommer in diesem finsteren Loch eine Hitze wie in einem Brutofen.

Ohnmächtige Wut und mörderischer Hass erfüllten sie. Sie drängten sogar immer wieder den quälenden Durst in den Hintergrund, unter dem sie seit ihrer Einkerkerung vor gut drei Wochen litt.

Cecil Boone, erst kurz vor ihrer Einlieferung vom under-goaler zum goaler befördert und damit in der Sträflingskolonie New South Wales oberster Wärter im Gefängnis von Sydney, dieser Schweinehund brachte ihr immer nur gerade so viel Wasser, dass sie nicht verdurstete, aber nie genug, um auch nur einen Tag lang nicht unter der Qual ständigen Durstes leiden zu müssen.

In den ersten beiden Tagen hatte er ihr sogar Salzwasser gebracht, jedes Mal einen ganzen Eimer voll. Nicht einen Tropfen hatte sie davon getrunken, obwohl der Anblick sie fast verrückt gemacht hatte. Aber sie wusste aus reicher Erfahrung, dass schon ein einziger Schluck Salzwasser ihren Durst zu einer noch unerträglicheren Tortur gesteigert hätte.

»Was, du hast daran etwas auszusetzen, Cleo? Das verstehe ich wirklich nicht«, hatte der narbengesichtige, fette Kerl erwidert, als sie ihn deswegen am ersten Tag gleich auf das Übelste beschimpft hatte. Und dann hatte er sie daran erinnert, dass sie sich das selbst zuzuschreiben hatte: »Als dein Winston hier noch goaler war und du das Sagen über den Frauentrakt hattest, da hast du den Inhaftierten hier unten im Loch die ersten Tage doch auch nur Salzwasser vorgesetzt, oder etwa nicht? Weil sie das doch angeblich nicht anders verdient hätten, wenn ich mich recht erinnere.«

Sie hatte versucht, ihn anzuspucken, aber in ihrem ausgetrockneten Mund nicht genug Spucke hervorzubringen vermocht.

Cecil Boone hatte es bemerkt und hämisch gelacht. »Ja, ja, das waren die guten alten Zeiten, als du hier noch den Knüppel geschwungen hast, nicht wahr? Und kein anderer als du hat hier die Maßstäbe gesetzt, Cleo! Das Ruhmesblatt kannst du dir an deine Brust heften! Oder hast du schon vergessen, was du mir damals angedroht hast, wenn ich deinen Befehlen zuwiderhandele und den Häftlingen heimlich Trinkwasser bringe? Nein, natürlich nicht! Also, was beklagst du dich jetzt? Ich nehme mir doch nur ein Beispiel an dir und führe aus, was du mir beigebracht hast!«

»Fahr zur Hölle, du Hurensohn!«, hatte sie ihn unbeherrscht angeschrien und den Eimer mit dem Salzwasser mit einem dermaßen heftigen Fußtritt in seine Richtung umgetreten, dass ein Großteil des Salzwassers über seine neuen, blank polierten Stiefel gespritzt war.

Das hatte ihn jedoch nicht aus der Ruhe gebracht, geschweige denn einen Wutausbruch zur Folge gehabt.

»Ach, da lasse ich dir gern den Vortritt, Cleo! Du hast ihn dir redlich verdient!«, hatte er erwidert. »Und da ich weiß, dass du es gewesen bist, die Winston umgebracht und sich vor der Flucht noch schnell aus der Gefängniskasse bedient hat, wirst du mit Sicherheit schon bald in der Hölle landen, du abgetakeltes, bösartiges Weibsstück!«

Und damit hatte er ihr seinen mit Eisennägeln beschlagenen Prügel so schmerzhaft hart vor die Brust gestoßen, dass sie gestolpert und zu Boden gegangen war. Dabei hatte sie dann auch noch ihren halb vollen Aborteimer umgerissen. Die stinkende Brühe hatte sich bis zur Hüfte hoch über ihre Beine ergossen.

»Dafür und auch für alles andere wirst du Hundsfott bezahlen, das schwöre ich dir!«, hatte sie ihm noch schrill hinterhergeschrien.

Aber vermutlich hatte er das gar nicht mehr gehört, weil da die schwere Tür schon hinter ihm zugefallen war. Und wenn doch, hatte es ihn nicht im Mindesten bekümmert. Denn am Tag darauf hatte er ihr erneut einen Eimer Salzwasser in den Kerker gestellt und als zusätzliche Strafe enge Fußeisen angelegt, die ihr die Haut blutig scheuerten.

Erst als sie am Morgen darauf vor ihm auf die Knie gefallen war und ihn wimmernd um Gnade und Trinkwasser angebettelt hatte, erst da hatte die größte Qual ein Ende gehabt.

Aber auch die halbe Kanne Trinkwasser, die er ihr an jenem Morgen gebracht hatte, hatte sie nur unter ständigem und heftigem Würgen heruntergebracht, denn er hatte dem Wasser einen kräftigen Schuss Schweinegalle beigegeben. Ganz so, wie sie es vor noch gar nicht langer Zeit mit einigen ihr ganz besonders verhassten Gefangenen gemacht hatte, allen voran mit Abby Lynn.

Abby Lynn!

Der verhasste Name durchfuhr sie wie der Schlag einer Peitsche. Scharf zog sie die verbrauchte, drückend schwere und vom Gestank des Aborteimers geschwängerte Luft durch die Zähne. Und für einen Moment verkrampfte sich ihr Körper von Kopf bis Fuß.

Abby Lynn!

Auf ewig verflucht soll sie sein!

Mit ihr hat mein Unglück angefangen!

Ich hätte sie damals gleich umbringen sollen, als sie mir auf der Überfahrt Ärger gemacht hat!

Cleo knirschte vor ohnmächtiger Wut mit den Zähnen, rutschte an der Tür entlang hinunter auf den Boden aus festgestampftem Lehm und hämmerte sich die Fäuste in einem Anfall von Raserei gegen die schweißnasse Stirn.

Nichts hatte ihr Leben so sehr vergiftet wie ihr jahrelanger abgrundtiefer und buchstäblich mörderischer Hass auf Abby Lynn. Er war wie ein Geschwür, das immer weiter wucherte und sie von innen zerfraß. Und nur Abbys Tod, der so langsam und so grausam wie nur möglich sein musste, konnte dieses Wüten und Brennen in ihr zum Erlöschen bringen!

Dass sie, Cleo, ihren Mann Winston vor einigen Monaten in der Wachstube in einem Wutanfall getötet hatte, war zweifellos ein ärgerlicher Fehler gewesen, auch wenn sie ihm keine Träne nachweinte und auch nicht von schlechtem Gewissen um den Schlaf gebracht wurde. Er war jedoch nichts im Vergleich zu dem wahrlich unverzeihlichen Fehler, den sie vor fünf Jahren an Bord der Kent gemacht hatte.

Damals hätte sie auf der grauenhaft langen und fürchterlich qualvollen Überfahrt von England nach Australien von Anfang an rücksichtsloser gegen Abby Lynn vorgehen müssen. Auf der monatelangen Seereise waren im Zwischendeck der Verbannten so viele elendig krepiert, dass eine Tote mehr keinem aufgefallen wäre.

Sie hätte dieses junge, gerade mal vierzehnjährige Miststück, das sich so dreist gegen ihre Herrschaft über ihre Mitgefangenen aufgelehnt und sich schützend vor einige schwächliche Jammerlappen gestellt hatte, kurzerhand abstechen sollen!

Warum zum Teufel habe ich das bloß nicht getan?

Gut, sie hatte dieses Biest mit dem dunkelblonden Lockenschopf und dem sommersprossigen Gesicht eines unbedarften, naiven Mädchens anfangs unterschätzt. Vielleicht weil Abby so überzeugend die tragische Unschuld gespielt hatte, die für einen Diebstahl verurteilt und für sieben Jahre in die neue Sträflingskolonie am Ende der Welt verbannt worden war. Einen Diebstahl, den sie angeblich gar nicht begangen hatte.

Lachhaft!

Jawohl, nicht gleich durchschaut zu haben, dass dieses Biest, das in einem Londoner Elendsviertel aufgewachsen war, nur so harmlos aussah, es in Wirklichkeit jedoch faustdick hinter den Ohren hatte, das war ihr entscheidender Fehler gewesen!

Diese tölpelhafte Dummheit hatte ihr eine bittere Niederlage eingebracht und sie hinterher zu lange zögern lassen, diese Scharte durch einen raschen, nächtlichen Akt kaltblütiger Gewalt auszumerzen.

Und danach war es immer schwieriger geworden, Rache an ihr zu nehmen. Insbesondere, nachdem sie in New South Wales gelandet waren und Abby es fertiggebracht hatte – weiß der Teufel wie! –, auf diese Farm Yulara am Hawkesbury River zu kommen und dort den Sohn eines freien Siedlers, diesen Andrew Chandler, um den Finger zu wickeln und seine Frau zu werden. Damit hatte sie einen verdammt raffinierten Coup gelandet.

Cleo fluchte lästerlich und hieb mit der Faust auf den festgestampften Lehmboden, als sie daran dachte, dass auch ihr letzter Racheplan schließlich noch zunichtegemacht worden war. Dabei hätte er eigentlich gar nicht scheitern dürfen, hatte sie sich doch des Beistands von Lieutenant Danesfield und Captain Grenville versichert gehabt!

Die beiden korrupten Offiziere hatten ihre ganz eigenen, persönlichen Gründe, Abby und insbesondere die beiden Chandler-Söhne Andrew und Melvin vernichtet zu sehen. Aber auch diesen beiden Rotröcken, die einst mit ihren skrupellosen Offiziersfreunden vom verhassten Rum-Corps die wahren Herrscher über die Kolonie gewesen waren, Rum zum inoffiziellen Zahlungsmittel gemacht und sich jahrelang schamlos am Elend der Sträflinge und an der Hilflosigkeit der Freien bereichert hatten, auch ihnen hatte die überraschende Ankunft des neuen Gouverneurs Lachlan Macquarie einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht.

Mit verkniffener Miene starrte Cleo Patterson in die schwüle Dunkelheit, brütete über all die verpassten und gescheiterten Gelegenheiten und verfluchte Abby Lynns Glück sowie die Launen des Schicksals, das sich mehr als einmal im entscheidenden Moment gegen sie gestellt hatte.

Das gedämpfte Scheppern des schweren Vorhängeschlosses, das gegen das Eisenblech auf der anderen Seite der Tür schlug, und das Geräusch wuchtiger Riegel, die gleich darauf in ihren rostigen Halterungen zurückgestoßen wurden, ließen Cleo aus ihren finsteren Gedanken hochschrecken. Schnell stützte sie sich an der Wand ab, um auf die Füße zu kommen, was mit den Eisen an den Gelenken und der kurzen Kette einige Verrenkungen nötig machte.

Das konnte nur Boone sein!

Die Tür wurde aufgestoßen und blendend grelles Mittagslicht flutete in den fensterlosen Kerker. Das gleißende Licht schmerzte, als stächen ihr Nadeln in die Augen. Schnell verzog sie sich trippelnd in die Dunkelheit des hinteren Teils der Zelle.

Cecil Boones tonnenförmige Silhouette zeichnete sich im Geviert des Türrahmens ab. Mit einem schmatzend klatschenden Geräusch und in einem langsamen, bedrohlichen Rhythmus ließ er seinen mit Eisennägeln beschlagenen Schlagstock in die offene linke Hand fallen.

»Los, komm raus, du Hexe!«, forderte er sie auf, und seine Stimme triefte vor Hohn, als er fortfuhr: »Man wartet schon unten auf dem Platz auf dich! Das Dreibein ist zu deinen Ehren errichtet und der Häuter steht bereit. Deine Stunde ist gekommen, Cleo Patterson!«

Drittes Kapitel

Wieder schien die Zeit schlagartig in einem Meer aus Teer stecken geblieben zu sein und sich nur langsam durch die zähe Masse voranzuquälen.

Und so hörte sich Abby im Fallen selbst schreien, als stünde sie außerhalb ihres eigenen Körpers. Gleichzeitig roch sie den strengen Geruch des Fells und den fauligen Atem aus dem weit aufgerissenen Rachen, schmeckte Haare auf ihrer Zunge, spürte das Gewicht des Tieres auf sich, das sie aus dem Sattel geworfen hatte und mit ihr dem Boden entgegenstürzte, sah aus den Augenwinkeln die beiden Pferde unter schrillem Wiehern aufsteigen und wartete darauf, dass sie rücklings auf der harten Erde aufprallte und der Dingo seine Fänge in ihre Kehle schlug.

Ein zweiter Schrei, der ihr noch viel verzweifelter als ihr eigener erschien und von blankem Grauen erfüllt war, drang ihr ins Bewusstsein.

Andrew!

»Mein Liebling, es tut mir leid, dass ich versagt und damit unser Glück verspielt habe! Nun wird unser zweites Kind mit mir sterben, unter den Fängen eines räudigen Dingos, den ich aus lächerlichen vier, fünf Yard Entfernung verfehlt habe! Das werde ich mir über den Tod hinaus nicht verzeihen! Bitte verzeih mir, mein Geliebter!«, rief eine Stimme in ihr.

Dann kam der harte Aufprall auf dem Boden, der ihren Körper schmerzhaft erschütterte und sie schlagartig die Zeit wieder im normalen Ablauf wahrnehmen ließ.

Im ersten Augenblick begriff sie nicht, warum der Dingo ihr nicht die Kehle aufriss, sondern sie plötzlich freigab, sich von ihr rollte. Doch dann verstrich die Schocksekunde, und sie sah, dass Andrew das nutzlose Gewehr geistesgegenwärtig fallen gelassen, sich mit seinem langen Buschmesser von der Seite auf den Dingo gestürzt, ihm die Klinge in den Leib gerammt und das Tier dabei von ihr gerissen hatte.

»Abby, bist du in Ordnung?«, rief Andrew und zerrte auch schon den Kadaver von ihr weg.

»Ja … alles … in Ordnung!«, keuchte sie. »Bis auf einen Heidenschrecken ist mir nichts passiert!«

»Gott sei Dank!«

Erlöst und dankbar, am Leben zu sein und sich beim Angriff des Dingos nicht mehr als ein paar Kratzer zugezogen zu haben, aber insgeheim doch auch erschrocken, wie nahe sie gerade eben dem Tod gekommen war, richtete sie sich auf. Sie zitterte leicht, ihr Herz jagte, und ihr Atem ging so flach und schnell, als wäre sie meilenweit gerannt.

»Allmächtiger, da stand mein Leben ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf des Messers Schneide!«, stieß sie hervor und blickte Andrew, der die blutige Klinge am Fell des toten Dingos abwischte, mit einem gequälten Lächeln an. »Mein Gott, wenn du nicht so geistesgegenwärtig gewesen wärst, das Gewehr fallen zu lassen und zum Messer zu greifen …«

»… hätte es überhaupt keinen Unterschied gemacht«, fiel Andrew ihr ins Wort.

Verständnislos sah sie ihn an. »Wie bitte?«

»Ja, weil der Dingo nämlich schon tot war, als er dich vom Pferd gerissen hat!«

Sie furchte die Stirn und konnte nicht glauben, was sie da hörte. »Das sagst du nur, damit ich mich nicht so schlecht dabei fühle, ihn aus nächster Nähe verfehlt zu haben!«

Er lachte sie an. »Von wegen verfehlt! Du hast ihn mitten ins Herz getroffen, mein Schatz! Also, wenn hier einer von uns im Angesicht der Gefahr Nerven bewiesen und kaltblütig bis zum richtigen Moment mit dem Schuss gewartet hat, dann bist du das!« Stolz schwang in seiner Stimme mit.

Abby konnte es noch immer nicht fassen, sie rappelte sich auf, klopfte sich roten Staub vom Kleid und überzeugte sich dann, dass es so war, wie Andrew gesagt hatte.

»Nicht zu fassen!«, sagte sie und schüttelte leicht verlegen den Kopf. »Na ja, ein Glückstreffer!«

»Unsinn!«, widersprach Andrew. »Den einzigen Glückstreffer, von dem ich im Zusammenhang mit dir weiß, habe ich gelandet! Nämlich als ich auf Yulara endlich dein Herz gewann und du mich geheiratet hast.« Er zog sie in seine Arme und küsste sie, erst zärtlich, dann mit wachsender Leidenschaft.

»Irgendwie habe ich das andersherum in Erinnerung, mein Liebster«, hauchte sie zwischen zwei Küssen, die augenblicklich in ihr das Begehren nach jener leidenschaftlichen und so glückselig machenden Liebe weckten, die sie miteinander entdeckt hatten und von der sie nicht genug bekommen konnten.

Andrew hatte Mühe, sein jäh aufflammendes Verlangen zu beherrschen und sie nicht hier an Ort und Stelle in das trockene, strohige Gras zu ziehen. Dabei drängte es ihn mit ungestümer Macht, ihren nackten Körper zu spüren und mit ihr eins zu werden.

Jede Faser in ihm verlangte danach, sich mit ihr im Rausch der Leidenschaft zu verlieren, dieser einzigartigen und traumhaften Art und Weise, sich über alle Maßen lebendig zu fühlen und für eine kurze Zeit glauben zu können, einen Zipfel himmlischer Ewigkeit erlangt zu haben.

Denn der Hauch des Todes, der sie gerade so unverhofft und blitzschnell gestreift hatte, erschien ihm wie eine nachdrückliche Mahnung, dass das Leben keine Garantien kannte. Nur das Jetzt zählte. Schon das Morgen war nicht mehr als eine Hoffnung, von der niemand wusste, ob sie sich auch erfüllte. Der Tod konnte jeden Augenblick, stets und überall, zuschlagen und zerstören, was man in völliger Verkennung schicksalhafter Ungewissheit für sein fest gefügtes Glück und eine gesicherte Zukunft hielt.

Das verzweifelte Blöken der Schafe unten im Dickicht half Abby, sich aus Andrews Armen zu lösen, wenn auch äußerst widerwillig.

»Ich glaube, wir sollten uns jetzt um unsere teuren Mutterschafe da unten kümmern, bevor wir hier noch auf … auf dumme Gedanken kommen«, seufzte sie und strich ihm zärtlich mit den Fingerspitzen über die Wange.

»Wenn du dieselben dummen Gedanken hast wie ich, dann finde ich sie überhaupt nicht dumm«, erwiderte er, hielt ihre Hand fest und drückte einen Kuss auf ihre Fingerkuppen.

Sie schenkte ihm ein verlegenes Lächeln. »Ach, Andrew«, sagte sie nur und gab ihm damit zu verstehen, wie sehr auch sie sich versucht fühlte, die Stimme der Vernunft zu ignorieren und ihrem körperlichen Verlangen nachzugeben.

»Ich weiß, du hast recht«, pflichtete er ihr widerwillig bei und gab ihre Hand frei. »Wir haben noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, um die drei Ausreißer aus dem Dornengestrüpp zu befreien.«

Sie nickte. »Und dann wartet auf uns ein langer Ritt zurück nach Bungaree1!«

Viertes Kapitel

Cleo kniete vor dem Wassertrog neben dem windschiefen Bretterschuppen, der dem Gefängnis als Stall und als Abstellraum für den Schinderkarren der zum Tode Verurteilten diente, und trank das warme, abgestandene Wasser in gierigen Schlucken. Zwischendurch schlug sie sich immer wieder Wasser mit vollen Händen ins Gesicht, um sich den Dreck und Gestank der wochenlangen Einkerkerung abzuspülen.

Dass dabei die Hälfte vorbeiging und ihr Kleid durchnässte, kümmerte sie nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil, es tat gut, zu wissen, dass ihr die Kleider nicht mehr nur aufgrund von Schweiß auf der Haut klebten. Außerdem war das, was sie am Leibe trug, fleckiger und verblichener Kattun, der reif für den Lumpensammler war.

»Das reicht jetzt!«, rief Cecil Boone und stieß ihr seinen Knüppel grob in den Rücken. »Na los, nun mach schon! Hoch mit dir! Du hast drüben auf dem Paradeplatz eine wichtige Verabredung mit dem Dreibein, und da willst du doch nicht zu spät kommen.« Er lachte höhnisch und verpasste ihr noch einen Schlag, diesmal in die Nierengegend und mit erheblich mehr Kraft.

Cleo unterdrückte den Aufschrei, der ihr aus der Kehle springen wollte, und schluckte den Schmerz hinunter. Der Teufel sollte sie holen, wenn sie zu erkennen gab, wie schmerzhaft sein Knüppel sie getroffen hatte! Diese Genugtuung würde sie dem Mistkerl nicht geben. Mit triefendem Haar, das verfilzt war und ihr bis auf den großen, schlaffen Busen fiel, richtete sie sich auf.

»Überanstreng dich bloß nicht, Boone!«, zischte sie, spuckte ihm vor die Füße und schlurfte mit klirrender Eisenkette, die die rostigen Eisenbänder um ihre Fußgelenke miteinander verband, auf das Tor zu. »Sonst fällst du noch um, bevor wir aus dem Hof sind!«

»Halt’s Maul, Vettel!«, herrschte Cecil Boone sie an und zog ihr noch eins über den Rücken. »Und beweg deinen Arsch gefälligst ein bisschen schneller, sonst setzt es was! Und zwar ganz ordentlich, darauf kannst du einen lassen!«

»Das lässt du dir doch sowieso nicht nehmen, wo das jetzt auf dem Weg zum Dreibein deine letzte Chance ist, es mir noch einmal so richtig heimzuzahlen, du verfluchter Hurensohn!« Diese grimmigen Worte fuhren ihr durch den Kopf und drängten schon auf ihre Zunge. Aber sie beherrschte sich, kniff den Mund fest zusammen und trippelte so schnell vor ihm her, wie es die kurze Fußkette zwischen den Gelenkeisen zuließ.

Und die Schläge kamen, ganz wie sie es erwartet hatte. Er trieb sie mit seinem Prügel, den er ebenso lustvoll wie kraftvoll schwang und auf Arme, Nacken und Rücken niedergehen ließ, aus dem Hof und hinüber zu dem großen, sandigen Platz vor den Soldatenbaracken. Dieser schattenlose Sandplatz diente nicht allein soldatischem Drill und Paraden, sondern es wurden dort auch öffentliche Auspeitschungen vorgenommen. Und genau diese Strafe erwartete Cleo Patterson am eigens dort für sie errichteten Dreibein.

Es war ein brennend heißer Tag. Die Sonne stach von einem klaren, fast wolkenlosen Himmel. Wie eine stahlblaue Kuppel spannte er sich über der Bucht von Sydney, die mittlerweile von Seefahrern aus aller Herren Länder als einer der schönsten Naturhäfen, wenn nicht sogar als der schönste der Welt gerühmt wurde, und über der gerade mal zweiundzwanzig Jahre jungen Stadt, die in dieser kurzen Zeit rund um den tiefen und mit felsigen Hügeln durchzogenen Einschnitt in der Küstenlinie entstanden war.

In jenen ersten Jahren der Besiedlung, einer Zeit des Mangels und der Hungersnöte, hatten hier rund um die Bucht vorwiegend Zelte, windschiefe Bretterbaracken und schäbige Lehmhütten das Bild von Sydney bestimmt. Es hatte den Eindruck einer hastig errichteten provisorischen Niederlassung mit äußerst zweifelhafter Zukunft gemacht.

Doch dieses Bild gehörte der Vergangenheit an. In den letzten zehn, zwölf Jahren waren überall in der Stadt solide Gebäude aus Ziegeln und dem Sandstein dazugekommen, den die Sträflinge aus den örtlichen Steinbrüchen brechen mussten. Diese und andere Veränderungen zum Besseren verdankte die Kolonie der Tatkraft vieler Emanzipisten2, aber auch dem stetig anwachsenden Strom freier Siedler und Kaufleute, die im fernen Australien ihr Glück suchten.

Und nachdem es nun die Gewissheit gab, dass New South Wales eine Kolonie mit Zukunft war, kamen längst nicht mehr nur die in der alten Heimat Gescheiterten hierher. Was nicht hieß, dass nicht noch immer viele darunter waren, die eine zwielichtige Vergangenheit und damit guten Grund hatten, sich sozusagen am Ende der Welt eine neue Existenz aufzubauen.

Was auch immer die freiwilligen Kolonisten nach Australien brachte, die wachsende Zahl von Werkstätten, Geschäften und Wohnhäusern, die sich vor allem auf dem sanft ansteigenden Ostufer befanden, dem besten Wohn- und Geschäftsviertel der Stadt, sowie die vielen Kontore, Lagerschuppen und Werften entlang der Hafenanlagen gaben ein beredtes Zeugnis des wirtschaftlichen Aufschwungs.

Das galt auch für die vielen Farmen im Hinterland und die kleinen, aufstrebenden Siedlungen wie Parramatta, Toongabbee, Windsor und Camden, die sich dort gebildet hatten, zumeist entlang des stark gewundenen Hawkesbury River. Erst dort, wo etwa vierzig Meilen von Sydney entfernt die Cumberland-Ebene an die bislang unüberwindliche Barriere der steilen und zerklüfteten Blue Mountains stieß, war die Besiedlung nach Westen hin zum Erliegen gekommen.

Doch wie jede Stadt, so hatte auch Sydney sein hässliches Gesicht, und das fand sich seit der Gründung in den elenden Sträflingsunterkünften sowie auf dem felsigen Westufer. Hier erstreckten sich die berüchtigten Rocks, deren Straßen und Gassen das terrassenförmig ansteigende Gelände durchschnitten. Tagsüber herrschte in diesem aus üblen Rumtavernen, Spielhöllen, Freudenhäusern, Hehlerstuben und Opiumhöhlen bestehenden Viertel meist trügerische Ruhe. Doch nachts, im Licht blakender Pechfackeln und Laternen, erwachten die Rocks zu einem Ort wilder und lärmender Ausschweifung.

Dass die Festung des verhassten New South Wales Corps, das Fort Philip, der Signal- und Telegrafenmast sowie der Paradeplatz und alle anderen Militärgebäude der Garnison direkt über diesem Viertel auf der felsigen Kuppe lagen, war durchaus bezeichnend. Denn bis zur Ankunft des neuen Gouverneurs Lachlan Macquarie vor wenigen Wochen hatten die durch und durch korrupten Soldaten jede Art von Laster gefördert, das in irgendeinem Zusammenhang mit Rum stand und ihnen daher Gewinn brachte.

Cleo Patterson hatte keinen Blick für die Schönheit der Lage von Sydney Cove, hatte ihn auch in besseren Zeiten nie gehabt, und sie vergeudete auf ihrem kurzen Gang zum Paradeplatz auch keinen Gedanken daran, wie schnell die Stadt in den Jahren gewachsen war, die sie nun hier schon verbrachte. Ihre Aufmerksamkeit galt allein Cecil Boone, seinen gemeinen Stockschlägen und dem Versuch, sie zu erahnen und ihnen durch Wegducken und rasche Körperdrehung zumindest einen Teil ihrer bösartigen Wucht zu nehmen.

»Jetzt kriegst du gleich dein rotes Hemd verpasst, Hexe!«, rief er ihr zu und schlug ihr wieder einmal ins Kreuz. »Den Anblick, wie dich die Katze blutig leckt, werde ich mir nicht entgehen lassen. Ich wünschte nur, der Richter hätte dich zu mindestens hundert Streichen verdonnert, statt dich mit einem lumpigen Botany-Bay-Dutzend davonkommen zu lassen!«

»Ein rotes Hemd verpasst bekommen« war die gebräuchliche sarkastische Bezeichnung für eine Auspeitschung mit der neunschwänzigen Katze, wie die gefürchtete Peitsche genannt wurde. Sie bestand, wie der Name schon sagte, aus neun Schnüren, die jeweils vier Fuß lang und recht dick waren. Jeder dieser neun »Schwänze« hatte sieben Knoten, die bei der Auspeitschung die Schmerzen erhöhten und die Haut eher aufplatzen ließen. Ihre Enden waren entweder gewachst oder mit kleinen Drahthaken versehen. Und unter einem Botany-Bay-Dutzend verstand man fünfundzwanzig Hiebe mit einer solchen Peitsche.

»Na und? Ich werd’s überleben!«, gab Cleo zurück. »Ist nicht meine erste Auspeitschung.«

»Ja, verflucht! Du kommst wirklich viel zu billig davon!«, knurrte er nun missmutig, als sie nur noch wenige Dutzend Yard bis zum Dreibein und dem zwölfköpfigen Kommando Rotröcke hatten, die von der nahen Garnison als Wachmannschaft zu dieser Strafvollstreckung abkommandiert worden waren. »Du hast deinen Mann auf dem Gewissen und bist eine dreckige Mörderin! Dafür gehörst du eigentlich an den Galgen!«

Sie antwortete mit einem kratzigen Lachen. »Wenn die Krone einen aufknüpfen will, muss sie einem das Verbrechen erst einmal nachweisen«, rief sie ihm über die Schulter zu. »Aber euer lächerlicher Versuch, mir eine Halskrause aus grobem Hanf zu verschaffen, ist ja voll in die Hose gegangen, wie du dich wohl erinnerst, du Versager!« Diese Beleidigung brachte ihr einen so schweren Schlag ein, dass sie beinahe zu Boden gegangen wäre.

Es machte ihr nicht viel aus, wie sie auch nicht die Auspeitschung schreckte. Worauf es allein ankam, war, dass sie dem Galgen entkommen war. Dabei hatte sie bei ihrer Verhaftung fest damit gerechnet, für den Mord an ihrem Mann mit dem Leben bezahlen zu müssen. Aber die Zeugen, von denen bei ihrer Verhaftung die Rede gewesen war, hatte es nicht gegeben. Nur die Verdächtigungen von Cecil Boone und seiner Betschwester Lucinda.

Aber die beiden waren weder Augenzeugen der Tat gewesen, noch hatte die Anklage irgendeinen anderen Beweis gegen sie vorbringen können. Und deshalb hatte die kurze Gerichtsverhandlung damit geendet, dass sie nur zu fünfundzwanzig Hieben verurteilt worden war – weil sie die beiden Boones vor dem Richter unflätig beschimpft hatte, nachdem sie schon mehrfach ermahnt worden war, ihre Zunge im Zaum zu halten.

»Ich hoffe, dir platzt die Haut schon nach den ersten Schlägen auf und der Kerl peitscht dir ein Stück Fleisch aus dem Rücken!«, zischte Cecil Boone ihr zu und zog den Schlüssel hervor, weil er ihr gleich die Fußeisen abnehmen musste. In dem Moment, wo er sie dem Auspeitscher und dessen gelangweilt dreinblickender Wachmannschaft übergab, endete seine Gewalt über sie.

Sie spuckte ihm vor die Füße.