4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

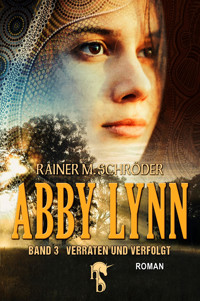

Abby und ihr Mann Andrew sind nach langer Zeit in der Wildnis der Blue Mountains auf dem Weg zurück nach Yulara. Ihr Glück scheint vollkommen, als Abby Andrew gesteht, dass sie ein Kind erwartet. Doch Yulara gibt es nicht mehr. Die Farm wurde von dem verhassten Lieutenant Danesfield in Schutt und Asche gelegt, Andrews Vater ermordet, sein Bruder Melvin ist verschwunden, auf der Flucht. Während Andrew nach seinem Bruder sucht, versteckt sich Abby bei den MacGuires auf der Nachbarfarm. Doch sie wird verraten und gefangen genommen. Im Kerker von Sydney trifft sie auf Cleo, die sich für die erlittene Demütigung während der Überfahrt von England auf der Kent an der hochschwangeren Abby grausam rächt. Cleo droht Abby, ihr das Kind nach der Geburt wegzunehmen. Ihre einzige Hoffnung: ihre alte Freundin Rachel … und Andrew?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Rainer M. Schröder

Abby Lynn

Verraten und verfolgt

Roman

Meiner treuen Leserschaft gewidmet,die jahrelang keine Ruhe gegeben und diesen dritten Band verlangt hat,und der »Champagner-Gang«, die mir schließlich den Rest gab!

Erstes Buch

Rückkehr zum Hawkesbury RiverNovember 1808

Erstes Kapitel

Die Kent erzitterte unter den Schlägen der stürmischen See, die sich kurz nach Einbruch der Nacht zu einem Orkan erhoben hatte und nun mit aller Gewalt über das Sträflingsschiff herfiel. Das Spantenwerk des einstigen Ostindienfahrers ächzte gequält, während sich der Sturmwind wie ein Chor höhnischer Geister in die Takelage krallte und das zerstörerische Werk der See mit seinem infernalisch heulenden Gesang begleitete.

Abby lag wie gelähmt in ihrer harten Bretterkoje. Mit jedem Brecher, der die Kent wie die Faust eines tobsüchtigen Riesen traf, wuchs ihre Angst. Die nasskalte Finsternis unter Deck lastete wie eine Schieferplatte auf ihrer Brust und schien mit jedem Moment schwerer zu werden. Sie bekam kaum noch Luft.

Ein vielstimmiges Klagen erfüllte die salzige Dunkelheit des Zwischendecks, in das man die nach Australien verbannten Sträflinge gepfercht hatte. In das Wimmern, Weinen und Beten mischten sich lästerliche Flüche, wildes Kreischen, gellende Schreie sowie hysterisches Gelächter. Und auf dieses entsetzliche Stimmengewirr der unter Deck eingeschlossenen, verzweifelten und vor Angst fast wahnsinnigen Sträflinge antwortete der Orkan mit seinem höhnischen Sturmgeheule.

Ein plötzliches ohrenbetäubendes Bersten, das einige Sekunden lang sogar das Toben des Orkans übertönte, begleitete das Brechen und Umstürzen des Großmastes. Er fiel nach Backbord ins Meer, wurde jedoch von dem Teil der Wanten und des Riggs, der nicht gerissen war, daran gehindert, die Kent freizugeben. Augenblicklich bekam das Schiff Schlagseite und legte sich nach Backbord in die See.

»Jetzt ist das Schiff verloren!«, schrie eine Stimme, die sich vor Todesangst überschlug. »Und wir mit ihm! Der Herr erbarme sich unserer Seelen!«

Abby kämpfte mit der Versuchung, vor der Angst zu kapitulieren und sich damit aufzugeben. Ihr Lebenswille behielt die Oberhand und es gelang ihr, den Bann der Lähmung zu sprengen. Sie musste irgendwie zu Andrew an Deck gelangen! Andrew – er hatte zusammen mit Baralong, dem eingeborenen Spurenleser, die als unbezwingbar geltende Kette der Blue Mountains überquert und sie, seine Abby, jenseits der Berge gefunden. Er würde auch jetzt wissen, was zu tun war, um sie aus dieser Todesgefahr zu retten!

Sie kroch aus ihrer Koje und tastete nach einem der Stützbalken, als ein Fausthieb sie vor die Brust traf. Dieser wuchtige Schlag aus der Dunkelheit warf sie zurück auf ihre Pritsche.

»Jetzt rechnen wir ab, Herzchen!«

Cleo!

Noch bevor Abby sich von dem brutalen Hieb ihrer Todfeindin erholen oder auch nur den Schreck verdauen konnte, warf Cleo sich schon auf sie und drückte sie mit ihrem massigen Körper nieder.

»Bist du verrückt geworden?«, stieß Abby mit mühsam unterdrückter Angst hervor, wusste sie doch, zu welchen Verbrechen diese durch und durch verdorbene Frau fähig war. »Wir müssen sehen, dass wir nach oben an Deck kommen, wenn wir nicht ersaufen wollen!«

»Ersaufen werden wir alle, Herzchen, aber du wirst dabei nicht Salzwasser, sondern dein eigenes Blut schmecken!«, drohte ihr Cleo hasserfüllt. »Ich habe lange genug auf diesen Moment gewartet und diese Scherbe auch all die Monate immer schön scharf gehalten.«

Im nächsten Augenblick spürte Abby die messerscharf geschliffene und zugespitzte Glasscherbe an ihrer Kehle. Sie roch den fauligen Atem, der Cleos Mund mit den verrotteten Zähnen entströmte. Und sie meinte sogar, trotz der Dunkelheit, die hässliche Hautflechte sehen zu können, die Cleos linke Gesichtshälfte entstellte. »Tu es nicht, um Megans willen!«, entfuhr es ihr.

Cleo lachte bösartig. »Megan wird dich diesmal nicht vor mir retten können, du Dreckstück! Und deine andere Busenfreundin, diese ausgezehrte Rachel, wird dir auch nicht zu Hilfe kommen. Es gibt jetzt bloß noch dich und mich. Oder hast du vergessen, dass die beiden sich in der Factory bei dem elenden Heiratsmarkt dem nächstbesten Hurensohn an den Hals gehängt haben?«

»Das stimmt nicht!«, begehrte Abby auf. »Rachel hat mit dem Fassbinder John Simon einen aufrechten Mann gefunden, der nur deshalb nach Australien verbannt worden ist, weil er aus Hunger im Fluss seiner Lordschaft gewildert hat. Für vier Forellen hat man ihn zum Sträfling gemacht und nach Australien verbannt. Und Megan hat mit dem Iren Tim O’Flathery einen nicht weniger rechtschaffenen Mann gefunden, dessen einziges Verbrechen es gewesen ist, Ire zu sein, und der daher sofort in den Verdacht geriet, mit den Aufständischen gemeinsame Sache gemacht zu haben!«

»Und wenn schon! Keiner von ihnen wird dir jetzt beistehen, Herzchen!«

»Andrew wird mich finden!«, widersprach Abby mit erstickter Stimme, während der Druck auf ihre Kehle immer stärker wurde. »Andrew wird mich immer rechtzeitig finden!«

Cleo lachte verächtlich. »Bilde dir bloß nichts darauf ein, dass du es geschafft hast, den Sohn eines freien Siedlers um deinen Finger zu wickeln und ihn dazu zu bringen, ein Flittchen wie dich zu heiraten.«

Abby rang verzweifelt nach Atem. Sie versuchte sich aufzubäumen. »Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen. Man hat mich für den Taschendiebstahl eines anderen verurteilt! Ich bin unschuldig … und ich liebe Andrew!«

»Pah!« Cleo spuckte ihr ins Gesicht. »Ich hab jetzt genug von deinem einfältigen Geschwätz. Also dann, fahr zur Hölle, Abby Lynn!«

Im selben Augenblick splitterten hinter ihnen die Planken der Bordwand, zerfressen von Holzwürmern und zermürbt von unzähligen Sturzbrechern und Kreuzseen. Die eisigen Fluten schossen durch immer breiter werdende Lecks in das Sträflingsdeck. Das Wasser flutete unter tosendem Rauschen in die Dunkelheit und spritzte in alle Richtungen. Ein Schwall strömte Abby über das Gesicht.

In Todesangst und unter Aufbietung all ihrer Kräfte warf sie Cleo von sich, schlug wild um sich und schrie voller Verzweiflung: »Andrew! … Andrew!«

Zweites Kapitel

»Ganz ruhig, ich bin ja hier, mein Liebling!« Kräftige Arme hoben sie auf, umschlossen sie behutsam und dann berührte eine Hand zärtlich ihr Gesicht.

Abby schlug die Augen auf. Verstört und noch ganz unter dem Bann des Albtraumes, blickte sie in das Gesicht ihres Mannes Andrew Chandler, der sie in seine Arme genommen hatte. Das Entsetzen gab sie frei und erlöst atmete sie auf.

»Gott sei Dank, du bist da!«, flüsterte sie mit zitternder Stimme. »Ich wusste, dass du kommen würdest.«

Andrew strich ihr das nasse Haar aus der Stirn. »Das muss ja ein böser Albtraum gewesen sein, so wie du geschrien und um dich geschlagen hast«, sagte er voller Mitgefühl. »Hast du wieder vom Überfall geträumt?«

Abby schüttelte schwach den Kopf. »Nein, ich habe nach langer Zeit wieder einmal von der schrecklichen Überfahrt auf der Kent geträumt … und von Cleo, die sich an mir rächen wollte.«1

Erstaunen zeigte sich auf seinem Gesicht, hatte er doch geglaubt, dass diese schrecklichen Erinnerungen sie nicht länger verfolgten. Immerhin lag die Passage von England in die noch junge und überwiegend von Sträflingen besiedelte Kolonie New South Wales in Australien mittlerweile gute vier Jahre zurück. Aber seelische Wunden brauchten nun mal unvergleichlich viel mehr Zeit als physische, um vollständig zu heilen. Und wenn er bedachte, was Abby durchgemacht hatte, musste er sich eigentlich schämen, geglaubt zu haben, sie wäre schon darüber hinweg. Er selbst hatte die monatelange Seereise um die halbe Welt zusammen mit seinem Vater und seinen Geschwistern Melvin und Sarah als freie Siedler achtern in einer recht bequemen Kabine zurückgelegt und die Überfahrt dennoch als eine gehörige Strapaze empfunden. Was Abby dagegen im überfüllten Zwischendeck der Sträflinge in dieser Zeit hatte erdulden müssen, konnte er bloß vage erahnen, doch wohl niemals wirklich nachempfinden.

»Ich habe geträumt, die Kent würde in einem Sturm untergehen und ich wäre da unten im Sträflingsdeck eingeschlossen«, sagte Abby. »Der Traum war entsetzlich lebendig. Ich habe das Wasser gespürt und wirklich das Gefühl gehabt, keine Luft mehr zu bekommen.«

»Kein Wunder, denn das hast du ja auch nicht geträumt«, erwiderte Andrew mit dem Anflug eines Lächelns. »Du hast dich nämlich im Schlaf unter diesen tief hängenden Zweig des Busches hier gewälzt, sodass er dir auf die Kehle gedrückt hat. Und das Wasser, das du auf dem Gesicht gespürt hast, ist der Regen, der vor wenigen Minuten eingesetzt hat.«

Abby richtete sich auf. »Tatsächlich, es regnet! Und es ist ja auch schon fast heller Tag!«, rief sie überrascht. Der letzte Rest schläfriger Benommenheit wich nun von ihr, und als sie den Kopf wandte, erblickte sie Baralong, den eingeborenen Tracker. Der graubärtige Aborigine, der Andrew über die Blue Mountains und zu den Katajunga geführt hatte, hockte auf einem niedrigen Felsbrocken und blickte nach Osten, wo der Himmel zu leuchten begann. Mit dem löchrigen schwarzen Dreispitz auf dem Kopf und dem alten, zerschlissenen Soldatenrock am Leib machte er den Eindruck eines zerlumpten Eingeborenen, der sich selbst aufgegeben hatte und für nichts Rechtes mehr zu gebrauchen war. Wie sehr man sich doch täuschen konnte, wenn man einen Menschen allein nach seinem Äußeren beurteilte! Dass sie den Überfall der beiden entlaufenen Sträflinge im Busch überlebt und dass Andrew zu ihr gefunden hatte, verdankte sie solchen »Wilden« wie Baralong, Nangala und den Männern und Frauen vom Stamm der Katajuri und der Katajunga2, die sich ihrer angenommen hatten. Ohne deren barmherzige Hilfe wäre ihr Schicksal im wilden Buschland am Saunder’s Creek besiegelt gewesen und sie wäre dort elendig verblutet.

Mehr als sechs Wochen lag das nun schon zurück! Sechs schrecklich lange Wochen, die sie in der Wildnis und zumeist unter Aborigines verbracht hatte. Wie sehr sie sich danach sehnte, wieder auf Yulara am Hawkesbury River zu sein, in einem richtigen Bett zu schlafen und all die vertrauten Gesichter der Männer und Frauen wiederzusehen, die auf der Chandler-Farm lebten!

»Was meinst du, wie lange werden wir wohl noch unterwegs sein, nachdem wir die Blue Mountains jetzt endlich hinter uns gebracht haben?«, fragte sie.

Andrews Blick glitt über das kleine Tal, das zu den östlichen Ausläufern der Blue Mountains gehörte und in dem sie im Schutz einer buschbestandenen Senke ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten. »Das Schlimmste haben wir schon überstanden. Die Vorberge lassen wir heute hinter uns und ich schätze, dass wir die Upper Nelson Plains noch zu sehen bekommen, bevor es Abend wird.«

»Dann haben wir also noch gute drei Tage Fußmarsch bis Yulara vor uns?«, vergewisserte sich Abby.

Er nickte. »Ja, mehr dürften es nicht sein.«

Sie seufzte. »Das ist auch mehr als genug.«

Andrew nahm ihre Hand und drückte sie. »Ich weiß, wie müde du nach diesem wochenlangen Marsch durch den Busch und über die Berge bist. Auch ich wünschte, wir wären endlich wieder zu Hause.«

Er dachte daran, um wie viel einfacher es doch gewesen wäre, wenn er vor drei Wochen auf Baralong gehört und vor dem steilen Anstieg in die zerklüfteten Berge der Blue Mountains seine beiden Pferde Dellie und Nestor in jenem Tal zurückgelassen hätte. Dann hätte er sie bei ihrer Rückkehr sicherlich wieder einfangen und Abby ein Gutteil der Strapazen ersparen können. So hatten die beiden Pferde bei einem Erdrutsch den Tod gefunden und er konnte von Glück reden, dass er nicht mit ihnen in die Tiefe gerissen worden war.

»Aber diese letzten paar Tage werden wir jetzt auch noch schaffen«, sagte er. »Vielleicht haben wir ja Glück und stoßen auf ein Fuhrwerk, das in Richtung Hawkesbury River unterwegs ist und uns mitnehmen kann.«

Abby warf ihm einen skeptischen Blick zu. Jenseits von Sydney und der Siedlung Parramatta, die nur wenige Meilen weiter landeinwärts lag und als zweitgrößte Ortschaft der gerade mal zwanzig Jahre jungen Kolonie es schon zu einer recht ansehnlichen Ausdehnung gebracht hatte, begann die große Leere und Einsamkeit des australischen Buschlandes. Zwar hatten sich mittlerweile schon viele Emanzipisten – so wurden einstige Sträflinge genannt, die entweder begnadigt worden waren oder ihre Strafe verbüßt hatten – sowie eine langsam wachsende Zahl von freien Siedlern im Hinterland niedergelassen, Land gerodet und dem sonnendurchglühten Busch Farmen abgetrotzt. Aber die wenigen großen Gehöfte und die vielen kleinen, armseligen Siedlerhütten lagen doch weit auseinander. Es war daher auch nichts Ungewöhnliches, ein oder gar zwei Stunden zu Pferd oder mit dem Wagen unterwegs zu sein, um zum nächsten Nachbarn zu kommen. Bei der Weite des Landes und der noch immer spärlichen Besiedlung der Kolonie begegnete man daher auf den staubigen Landstraßen, die zumeist nur aus den Spurrillen schwerer Ochsengespanne bestanden, recht selten Reitern und Fuhrwerken.

»Ich fürchte, wir werden uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen müssen«, sagte Abby, die sich erst gar keine falschen Hoffnungen machen wollte. Und natürlich würden sie die letzte Wegstrecke auch noch schaffen. Was waren denn drei Tage Fußmarsch durch den Busch? Sie hatte schon ganz anderes überstanden. Außerdem war Andrew bei ihr. Und solange sie zusammen waren, fürchtete sie keine Macht der Welt!

Drittes Kapitel

Baralong erhob sich von seinem felsigen Sitzplatz und kam zu ihnen. Er zog aus seinem Beutel aus Opossumfell eine Schale aus Baumborke hervor, die den letzten Rest ihres Proviants enthielt.

»Ah, das vertraute Tracker-Frühstück! Das köstliche Gemisch aus Wurzelbrei, Beeren und Würmern! Da läuft mir ja wieder das Wasser im Mund zusammen!«, sagte Andrew spöttisch. »Du hast dich mal wieder selbst übertroffen, Baralong.«

Der eingeborene Spurenleser verzog keine Miene. »Busch-Tucker3 hält Gubba Andrew und Gubba Abby bei Kräften«, antwortete er gelassen. Gubba, was in der Sprache der Aborigines »Geist der Toten« bedeutete, war seit Ankunft der ersten Europäer das gebräuchliche Wort für jeden Weißen. Baralong teilte das Essen in drei gleich große Portionen auf. Zu Beginn ihres Marsches zu dritt, der vor zwei Wochen auf der anderen Seite der Blue Mountains begonnen hatte, hatte er Abby noch eine größere Portion zuteilen wollen. Sie hatte jedoch darauf bestanden, dass Wasser und Proviant zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt wurden.

Der Regen ließ nach und hörte schließlich ganz auf, während sie die breiige Masse aßen, die nach Nuss schmeckte. Anschließend gönnten sie sich jeder einen guten Schluck aus dem Wasserschlauch aus Ziegenleder, den Andrew über der Schulter trug. Er füllte ihn sofort wieder auf, denn ganz in ihrer Nähe befand sich eine kleine, frische Quelle.

Abby sprang plötzlich auf und lief hinter ein Gebüsch.

»Was ist?«, rief Andrew erschrocken und folgte ihr rasch.

Sie wandte ihm den Rücken zu und beugte sich nach vorn, während sie mit einer Hand abwinkte und ihm bedeutete, nicht näher zu kommen. »Es ist nichts Schlimmes, mir ist nur auf einmal so übel«, antwortete sie gepresst und musste sich im nächsten Moment schon übergeben.

»Kein Wunder, dass dir schlecht ist«, murmelte Andrew bedrückt. »Ich will ja wirklich nichts auf Baralong kommen lassen, aber manchmal muss auch ich ordentlich würgen, damit mir dieser Fraß nicht wieder hochkommt.«

Nachdem Abby alles erbrochen, sich an der Quelle den Mund ausgespült und das Gesicht gewaschen hatte, verflüchtigte sich das Übelkeitsgefühl wieder.

Baralong bedachte sie mit einem langen, prüfenden Blick, sagte jedoch nichts, sondern ergriff seinen langen Speer, was das Zeichen zum Aufbruch war.

So zermürbt und ausgelaugt Abby und Andrew sich nach den Wochen in der Wildnis auch fühlten, so fanden sie doch bald wieder in den gewohnten Marschrhythmus hinein. Der Himmel wurde hell und mit dem Aufstieg der Sonne verwandelte sich das fahle Grau der Morgendämmerung rasch in das klare und grenzenlos tiefe Blau, das den australischen Himmel die meiste Zeit des Jahres kennzeichnete. Und mit dem strahlenden Blau würde bald auch die Hitze kommen, wie eine Springflut über das Land hinwegfluten und die Luft schon am frühen Vormittag flirren lassen. Es war inzwischen Mitte November geworden und das bedeutete unter dem Kreuz des Südens, dass der Sommer mit seiner Hitzeglut die Herrschaft angetreten hatte.

Sie redeten nicht viel, sondern sparten ihre Kraft, um die letzten Vorberge der Blue Mountains in den ersten, noch vergleichsweise kühlen Morgenstunden hinter sich zu bringen.

Jeder hing seinen Gedanken nach, während sie Baralong folgten, der ein untrügliches Auge für den besten Weg hatte. Andrew grübelte wieder einmal darüber nach, in welche Richtung sich die verfahrene politische Lage in der Kolonie wohl entwickeln mochte.

Das korrupte New South Wales Corps, von den Kolonisten und Sträflingen bezeichnenderweise auch verächtlich Rum Corps genannt, hatte am 26. Januar, dem zwanzigsten Jahrestag der Gründung der Kolonie, gegen die straffe Hand von Gouverneur Bligh gemeutert. Die Offiziere der Rotröcke, die schon seit vielen Jahren die Kolonie mit ihren profitablen Rumgeschäften ausbeuteten und sich bisher von keinem Gouverneur in ihre Schranken hatten weisen lassen, hatten Bligh in einem Akt von offener Rebellion verhaftet und unter Hausarrest gestellt.

Die Drahtzieher, von denen einige beachtlichen Einfluss in London besaßen, rechneten wohl damit, dass sie für ihre Meuterei nicht bestraft würden. Und das war für Andrew ein überaus beunruhigender Gedanke. Denn seine Familie, die Chandlers von Yulara, war mit diesen mächtigen Offizieren mehr als einmal heftig aneinandergeraten. Da hatte es sehr viel böses Blut zwischen den korrupten Offizieren und seinem Vater und vor allem seinem drei Jahre älteren Bruder Melvin gegeben, da die beiden schon vor dem Umsturz die Partei von Gouverneur Bligh ergriffen und aus ihrer Unterstützung auch keinen Hehl gemacht hatten.

Bligh war mit der erklärten Absicht nach New South Wales gekommen, die Macht des Rum Corps endlich zu brechen und wieder für Recht und Ordnung in der Kolonie zu sorgen. Damit war er gescheitert, denn er hatte nicht damit gerechnet, dass das Rum Corps sogar vor offener Meuterei nicht zurückschrecken würde. Seitdem litten auch sie, die Chandlers von Yulara, unter der Willkür und der Rachsucht der goldbetressten Rotröcke, die ihre Macht nun mehr denn je auskosteten und sie insbesondere ihre Widersacher spüren ließen. Und bis im fernen London, das schon bei günstigen Winden eine Seereise von fast einem halben Jahr entfernt lag, sich die widerstreitenden Parteien auf eine Reaktion geeinigt und einen neuen Gouverneur oder gar Truppen geschickt hatten, die das Rum Corps entmachteten, bis dahin konnten noch viele Monate vergehen. Vielleicht hielt sich die mächtige und finanzstarke Offiziers-Clique, die ihre Karten in London bestimmt geschickt auszuspielen wusste, sogar noch ein Jahr und länger. Ein mehr als bedrückender Gedanke!

Auch Abby beschäftigte sich mit dieser Sorge, zumal sie nun nicht mehr hoffen konnte, dass die jetzigen Machthaber dem Begnadigungsgesuch, das ihr Schwiegervater für sie eingereicht hatte, stattgeben würden. Obwohl mit einem freien Siedler verheiratet, würde sie also weiterhin als Sträfling gelten und damit ohne jede Rechte sein. Ihre Strafe, sieben Jahre Verbannung, würde sie erst im Sommer des Jahres 1811 verbüßt haben. Bis dahin konnten die Machthaber der Strafkolonie zu jeder Zeit in ihr Leben eingreifen und sie fast nach Gutdünken schikanieren.

Aber diese Sorge machte ihr nicht allzu sehr zu schaffen. Sie war viel zu dankbar, dass sie am Leben war und dass Andrew ihre Liebe mit derselben Leidenschaft und Zärtlichkeit erwiderte – und dass sie dieselben Träume hegten. Träume, die sie nicht laut auszusprechen wagten, sondern über die sie in manchen Nächten, wenn sie aneinandergeschmiegt lagen, nur im Flüsterton redeten.

Während Abby und Andrew bei zunehmender Hitze gen Osten marschierten, verloren ihre Gedanken nach und nach an Tiefe. Bald beschränkte sich ihr Sinnen und Trachten vornehmlich darauf, auf ihrem Weg durch immergrüne Eukalyptushaine möglichst jeden noch so kleinen Flecken Schatten auszunutzen. Und ihre Gedanken kreisten weniger um Zukunftsträume und die politische Lage als vielmehr darum, wie lange sie wohl zu jener buschbestandenen Hügelkette am Horizont brauchen würden und wann sie es wieder wagen durften, einen kühlen Schluck Wasser aus dem Ziegenschlauch zu nehmen.

Die letzten Ausläufer der Blue Mountains gaben sie am frühen Nachmittag frei, ganz wie Andrew es vermutet hatte. Sie zogen nun hinaus in die Upper Nelson Plains, das weite, offene Buschland mit seiner rot-braunen Erde, dem harten, strohigen Gras, den silbrigen Dornenbüschen und den unzähligen Arten von immergrünen Eukalyptusbäumen, die von den Kolonisten gumtree, Gummibaum, genannt wurden. Immer neue Hügelketten, die Abby unwillkürlich an die erstarrte Dünung eines Ozeans denken ließen, durchzogen das Buschland, das sich unter dem hohen blauen Himmel in einer majestätischen, ja geradezu erschreckenden Weite von Horizont zu Horizont erstreckte.

»Man wird uns nicht glauben, dass wir die Blue Mountains wirklich überquert haben«, sagte Abby, als sie in einem kleinen Eukalyptushain eine kurze Rast einlegten und sie einen Blick zurück auf die Bergkette warf, die im Westen als blau schimmernde Barriere in den Himmel ragte. »Ich kann es ja selbst kaum glauben, dass wir einen Weg durch die zerklüfteten Schluchten gefunden haben! Nun, genau genommen haben wir ihn ja auch nicht gefunden, sondern Baralong hat uns geführt.«

Ein Schwarm farbenprächtiger Kakadus flog kreischend über ihren Köpfen aus den Kronen der Bäume auf, glitt als bunte, lebendige Wolke über sie hinweg und zog nach Süden.

»Ich glaube auch nicht, dass ich diesen Weg noch einmal finden würde«, gab Andrew unumwunden zu. »Die ersten Tage habe ich noch versucht, mir so viele Merkmale wie nur möglich einzuprägen. Aber irgendwann habe ich es aufgegeben. Ich hatte ja nichts dabei, um all das aufzuzeichnen. Als Kartograf, der allein auf sein Gedächtnis angewiesen ist, tauge ich nichts, so viel steht mal fest!«

Abby lächelte müde. »Da bist du nicht allein.«

»Wir bleiben wohl besser bei der Geschichte, die wir uns für Vater und alle anderen zurechtgelegt haben«, sagte Andrew und lehnte sich an einen der Bäume, deren rissige Borke in Streifen vom Stamm hing. »Wie ich meinen Vater kenne, wird er sowieso nicht so genau wissen wollen, welcher Stamm von Aborigines dich gerettet und gepflegt hat und wo genau ich dich mit Baralong im Busch gefunden habe.«

Abby nickte zustimmend und ein Schatten der Betrübnis flog über ihr verschwitztes Gesicht. Sie verdankte Jonathan Chandler sehr viel und dafür würde sie ihm ihr Leben lang dankbar sein. Er hatte sie schon kurz nach ihrer Ankunft in Australien nach Yulara geholt und ihr somit das bittere Schicksal erspart, bei einem der korrupten Offiziere des Rum Corps nicht nur als Dienstmädchen arbeiten, sondern ihm auch mit ihrem Körper zu Willen sein zu müssen. In der Kolonie herrschte von Anfang an ein extremer Frauenmangel. Traf ein neues Schiff mit Sträflingen in Sydney ein, hatten zuerst einmal die Offiziere freie Auswahl unter den jungen Frauen, und wer von ihnen einigermaßen ansprechend aussah, war daher meist dazu verdammt, Dienstmagd und Dirne in einem zu sein. Wer sich weigerte, dem wurde sehr schnell der Willen gebrochen, oft genug durch Auspeitschung. Ein Vorwand für solch eine Bestrafung ließ sich schnell finden. Die Macht der Offiziere war schier grenzenlos in dieser Strafkolonie am Ende der Welt.

Vor jenem entsetzlichen Schicksal hatte Jonathan Chandler sie bewahrt und das würde sie ihm niemals vergessen. Aber er hatte auch andere, weniger sympathische Seiten. Wenn es etwa um die Eingeborenen ging, dann zeigte er bedeutend weniger Menschlichkeit und Mitgefühl, als er ihr und ihrem Schicksal entgegengebracht hatte. Das hatte sie nur zu deutlich erfahren, als sie ihn um schmerzlinderndes Laudanum für die von schweren Brandwunden gezeichnete Aborigine Nangala gebeten hatte – und damit bei ihm auf Ablehnung und heftige Verärgerung gestoßen war.

»Ach, alle werden froh sein, dass du wundersamerweise überlebt hast und wir wieder auf Yulara sind. Alles andere wird sie kaum interessieren«, sagte Andrew abschließend und fügte noch scherzhaft hinzu: »Ich bin sicher, dass in unserer Abwesenheit ein Haufen Arbeit liegen geblieben ist. Hoffentlich ist ihnen jetzt endlich aufgegangen, was sie an uns haben!«

Abby wusste, dass Andrew auf seinen Bruder Melvin anspielte, der wenig Begeisterung für das harte Leben auf einer Farm übrighatte und Yulara daher auch schnell den Rücken gekehrt hatte, weil er seine Zukunft als Kaufmann in Sydney sah. Dass er nach dem Umsturz aus der Stadt zu ihnen auf die Farm am Hawkesbury hatte fliehen und sich dort verstecken müssen, um einer drohenden Verhaftung durch die Rum-Offiziere zu entgehen, hatte ihm schwer zugesetzt.

Baralong, der indessen einige Schritte entfernt das Buschland im Nordosten beobachtet hatte, wandte sich ihnen zu. »Ihr geht weiter in diese Richtung! Dort gibt es eine Wasserstelle und dort werden wir unser Nachtlager aufschlagen!«, rief er und wies mit seinem mannshohen Speer auf einen Hügel mit einer flachen Kuppe, der sich einige Meilen weiter aus dem Buschland erhob. »Ich hole euch vor Einbruch der Dunkelheit schon wieder ein.«

»Und wo willst du hin?«, fragte Andrew verwundert.

»Auf die Jagd«, antwortete Baralong, rückte seinen löchrigen Dreispitz zurecht und lief mit einer Leichtigkeit in die pralle Sonne hinaus, die Andrew und Abby immer wieder aufs Neue in Erstaunen und Bewunderung versetzte.

Stunden später, als die Sonne schon hinter die Blue Mountains sank, erreichten Abby und Andrew abgekämpft die Hügelgruppe. Und Baralong tauchte wie aus dem Nichts vor ihnen aus dem Dornengestrüpp auf. Mit einem breiten Grinsen hob er seinen Speer, an dem ein schon gehäutetes Opossum hing.

»Dem Himmel sei Dank, dass wir nicht wieder Wurzelbrei, Beeren und irgendwelches zerstampftes Getier hinunterwürgen müssen!«, rief Andrew erleichtert – und er sprach Abby damit aus der Seele.

Sie entzündeten ein Feuer und bald roch es nach gebratenem Fleisch. Abby und Andrew lief das Wasser im Mund zusammen und sie konnten es nicht erwarten, sich über das gebratene Opossum herzumachen. Das noch junge Tier hatte zwar wenig Fleisch auf den Knochen und an einigen Stellen war der Wildbraten über dem offenen Feuer verbrannt und an anderen Stellen noch sehr roh. Aber das änderte nichts an ihrem Heißhunger, mit dem sie auch noch den letzten kleinen Rippenknochen abnagten. Auch Baralong genoss das Opossum und zur Abwechslung zeigte er sich nach Tagen der Wortkargheit wieder einmal gesprächig, indem er ihnen von der Traumzeit und den Traumpfaden4 erzählte, die den Aborigines so heilig waren.

Andrew redete mit ihm auch über das Gelände, das vor ihnen lag und das sie noch durchqueren mussten, um endlich zum Hawkesbury River zu gelangen.

»Noch anderthalb Tage, dann sind wir auf Yulara und die Strapazen der letzten Wochen haben endlich ein Ende«, sagte Andrew, als Abby sich mit schmerzenden Gliedern auf dem harten Boden ausstreckte und sich in seinen Arm schmiegte.

In dieser Nacht schlief Abby tief und fest, ohne dass sich albtraumhafte Erinnerungen in ihre Träume schlichen und ihren Schlaf beeinträchtigten. Als sie im ersten Dämmerlicht des Morgens erwachte, weil sie erneut von einem starken Brechreiz gequält wurde, war Baralong verschwunden. Ohne ein Wort des Abschieds hatte er sich in der Dunkelheit davongemacht.

Doch er hatte ein Zeichen für sie zurückgelassen: eine Furche in Form eines Pfeiles, tief in die Erde geritzt und mit kleinen Buschzweigen ausgefüllt, die mit Steinen beschwert waren. Der Pfeil zeigte nach Nordosten, wo Yulara am Ufer des Hawkesbury lag, nur noch anderthalb Tagesmärsche entfernt.

Dass Baralong einen Abschied ohne Worte gewählt hatte, und ohne ihnen Gelegenheit zu geben, sich noch einmal bei ihm zu bedanken, war jedoch nicht die einzige Überraschung dieses neuen Tages.

Andrew stand noch über den Pfeil aus Zweigen gebeugt, als Abby sich ein Herz nahm und ihm offenbarte, dass er wohl bald Vater würde.

Viertes Kapitel

»Ist das wahr?«, stieß Andrew aufgeregt hervor und packte sie an den Schultern. »Du bist wirklich … schwanger?«

Sie nickte und lächelte ihn an. »Ja, ich bin mir ganz sicher. Dass mir in den letzten Tagen morgens ständig übel ist, hat jeden Zweifel ausgeräumt.«

»O mein Gott! Ich werde Vater!« Sein bewegter Gesichtsausdruck verriet, wie sehr ihn diese Nachricht überwältigte. Dann schloss er sie in die Arme, drückte sie an sich und küsste sie stürmisch. Doch schon im nächsten Moment gab er sie erschrocken und mit schuldbewusster Miene wieder frei. »Entschuldige!«

»Wofür entschuldigst du dich denn?«, fragte Abby verwundert.

»Dass ich so gedankenlos über dich hergefallen bin. In meiner Freude habe ich dir mit meiner Umarmung ja beinahe die Luft abgedrückt!«

Abby lachte. »Dass ich ein Kind erwarte, bedeutet doch nicht, dass ich nun plötzlich wie ein zerbrechliches Stück Porzellan behandelt werden muss«, neckte sie ihn. »Wenn ich in meinem Zustand die Strapazen der vergangenen sechs Wochen gut überstanden habe, wird auch die stürmische Umarmung meines Mannes bestimmt keinen Schaden anrichten. Ich schätze mal, dass ich jetzt schon im fünften Monat bin.«

Er machte eine verdutzte Miene. »Du bist schon im fünften Monat? Himmel! Aber warum hast du mir denn so lange nichts davon gesagt?«, fragte er mit einem Anflug von Verstimmung.

»Weil ich mir einfach nicht sicher war und keine falschen Hoffnungen in dir wecken wollte! Denn ich weiß doch, wie sehr auch du dir ein Kind wünschst«, antwortete sie. »Zuerst dachte ich, dass mein Körper irgendwie … nun ja, durch die außergewöhnlichen Ereignisse der letzten Monate aus seinem gewohnten Rhythmus geworfen war. Das ist mir schon mal passiert, nämlich als man mich in den Kerker von Newgate warf und später dann auf der Überfahrt. Da war bei mir fast ein halbes Jahr alles durcheinander. Und so hätte es diesmal ja auch sein können.«

Der Unmut verschwand aus seinem Gesicht. »Das wusste ich nicht«, sagte er versöhnlich. Was verstand ein Mann auch schon von solchen Frauendingen.

»Und die letzten Monate hatten es wirklich in sich. Da waren doch erst der gefährliche Buschbrand und die Aufregung mit dem Aboriginemädchen Nangala«, fuhr Abby erklärend fort. »Dann kamen der Überfall und die Entführung, meine schwere Schussverletzung und all das andere. Deshalb war ich mir nicht sicher. Doch seit mir jeden Morgen schlecht ist und ich mich erbrechen muss, weiß ich, dass mein Körper diesmal nicht verrücktspielt, sondern dass ich ein Kind in mir trage! Denn meiner Mutter ist es mit mir auch so ergangen. Auch sie hat erst nach Monaten unter der morgendlichen Übelkeit gelitten, die andere Frauen von Anfang an befällt.« Sie machte eine kurze Pause. »Ich weiß aber nicht, ob das ein Zeichen dafür ist, dass man ein Mädchen erwartet. Vielleicht hat das ja auch gar nichts zu besagen und unser erstes Kind wird schon gleich ein Sohn.«

Er strahlte nun wieder über das ganze Gesicht. »Oh ja, schön wäre es schon, aber letztlich ist es mir egal. Eine Tochter ist mir genauso willkommen, auch wenn mein Vater das vielleicht anders sieht«, versicherte er überschwänglich und nahm sie erneut in die Arme, wenn auch etwas vorsichtiger. »Aber bei den Kindern, die wir noch haben werden, wird bestimmt auch der eine oder andere Sohn darunter sein!«

Abby lachte und war insgeheim doch sehr erleichtert, dass er nicht unbedingt einen Sohn und Stammhalter von ihr erwartete, sondern sich auch über eine Tochter freuen würde. Sie schaute in seine blassblauen Augen, nahm die markanten Züge seines Gesichts mit dem energischen Kinn einmal mehr bewusst in sich auf und fuhr mit einer Hand in sein dunkelbraunes Haar.

»Weißt du überhaupt, wie sehr ich dich liebe?«, flüsterte sie, aufgewühlt und getragen von einer Woge der Zärtlichkeit.

Andrew nickte. »So sehr, wie ich dich liebe, mit Leib und Seele«, flüsterte er zurück.

»Manchmal macht es mir Angst«, gestand sie. »Weil ich dann denke, es könnte etwas passieren, und ich müsste ohne dich und deine Liebe …«

»Psst!«, fiel er ihr ins Wort und legte ihr seine Hand auf die Lippen. »Vergiss diese törichten Gedanken! Wir sind füreinander bestimmt, mein Liebling, und du wirst nie ohne meine Liebe sein. Wir werden zusammen alt und grau werden und eine ganze Schar Enkel haben. So, und jetzt sollten wir besser aufbrechen. Mein Gott, was wird das für alle auf Yulara für eine freudige Nachricht sein, wenn bekannt wird, dass Nachwuchs unterwegs ist!«

Die Freude über seine baldige Vaterschaft beflügelte Andrew und die neuen Kräfte, die diese Freude und der Stolz in ihm wachriefen, stellten sich auch bei Abby ein. Zu sehen, wie sein Blick immer wieder voll Glück und Zärtlichkeit zu ihr ging, ließ auch sie viel von ihrer Erschöpfung vergessen.

Sie schafften an diesem Tag mehr als erhofft, obwohl die Sonne wieder erbarmungslos auf sie herabbrannte und sie weite Wegstrecken zurücklegen mussten, auf denen sie kaum einmal Schatten fanden. Mehrmals sahen sie weit in der Ferne Staubwolken aufsteigen, die ein Fuhrwerk oder eine Kutsche hinter sich herzog. Aber sie waren zu weit entfernt, um auf sich aufmerksam machen zu können.

Dennoch waren sie guten Mutes und in fast ausgelassener Stimmung, als sie kurz vor Einbruch der Dunkelheit eine kleine Gruppe von Eukalyptusbäumen als Rastplatz für die Nacht wählten. Das vor ihnen liegende Gelände war ihnen von langen Ausritten bestens vertraut, sodass sie die restliche Wegstrecke sehr gut abschätzen konnten: Sie hatten am nächsten Tag nur noch einen Fußmarsch von sieben bis acht Stunden vor sich, um endlich wieder auf Yulara einzutreffen.

Andrew entzündete ein Feuer, obwohl sie nichts hatten, was sie darüber hätten braten können. Aber der Rauch half ein wenig gegen die lästigen Fliegen und Stechmücken. Sie kauten den Rest getrockneter Beeren und Wurzeln, die Baralong ihnen zurückgelassen hatte und die tatsächlich ihren Hunger stillten. Und genug Wasser, um ihren Durst zu löschen, hatten sie auch.

Viel Schlaf bekamen sie in dieser Nacht jedoch nicht.

Fünftes Kapitel

Es war Abby, die plötzlich aus ihrem leichten Schlaf hochfuhr und die Gefahr rechtzeitig bemerkte.

»Was ist denn?«, murmelte Andrew benommen, als sie ihn wachrüttelte. »Ist dir nicht gut? Kannst du nicht schlafen?«

»Dingos!«, stieß sie mit klopfendem Herzen hervor. »Da! … Ich habe mindestens drei gezählt! Und sie müssen verdammt hungrig sein, wenn sie sich zu einem Rudel zusammengeschlossen haben. Denn in der Meute jagt es sich leichter!«

Andrew war sofort hellwach. Mit einem unterdrückten Fluch sprang er auf. »Ausgehungerte Wildhunde, die es in unserer letzten Nacht auf uns abgesehen haben, das hat uns gerade noch gefehlt! Schnell, fach das Feuer wieder an, ich sammle indessen Feuerholz ein und breche ein paar trockene Äste ab! Die Flammen müssen so hoch wie möglich schlagen. Das ist unsere einzige Waffe, Abby. Damit können wir sie uns vom Leib halten!«

Abby beugte sich über das Feuer, fegte die Schicht kalter Asche beiseite und blies in die darunter liegende Glut, bis die ersten Flammen hochzüngelten.

Andrew wünschte, er hätte ein Gewehr oder doch wenigstens so einen langen Speer wie Baralong. Aber bis auf das wenige, was er am Körper getragen hatte, war seine ganze Ausrüstung schon vor Wochen in den Blue Mountains verloren gegangen, als ein Erdrutsch seine beiden Pferde mitgerissen hatte und sie in eine tiefe Schlucht gestürzt waren. Die einzige Waffe, die er unter den Eukalyptusbäumen fand, waren mehrere dicke Knüppel, die bestens als Fackel und Prügel in einem geeignet waren. Sie stammten von einem der Bäume, den ein Sturm gefällt hatte. Auch Feuerholz gab es zu ihrem Glück rund um diesen Baum in Hülle und Fülle.

Das Rudel der Dingos bestand aus vier Tieren, die im schwachen Schein eines klaren Sternenhimmels ihr Lager umkreisten und dabei immer näher kamen. Die Leiber der Wildhunde, die mit Vorliebe auf die Weiden einsam gelegener Farmen vordrangen und wehrlose Schafe rissen, leuchteten in einem fahlen Gelbgrau. Dann und wann blieb eines der Tiere stehen und starrte lauernd in ihre Richtung. Dabei spiegelten seine Augen den Flammenschein des hoch lodernden Feuers wider.

»Sollten sie angreifen, bleib immer mit dem Rücken am Baum und lass dich nicht von dort weglocken! Dann kann dich keiner von hinten anspringen!«, schärfte Andrew ihr ein.

Abby würgte ihre Angst hinunter, die jedoch immer wieder wie ein Brechreiz in ihr aufstieg. »Sollen sie nur kommen, wenn sie sich ein verbranntes Maul und ein versengtes Fell holen wollen!«, stieß sie grimmig hervor. Sie war entschlossen, nicht einen Inch zu weichen und den Dingos notfalls die lodernde Fackel in den Rachen zu stoßen.

Sechsmal wagten die Dingos so etwas wie einen Angriff. Doch das prasselnde Feuer und die brennenden Knüppel, die Andrew und Abby unter lautem Schreien schwenkten und wie Flammenschwerter wild durch die Luft sausen ließen, schreckten sie jedes Mal wieder ab. Nur einmal kam ein grau gefleckter Dingo Abby so nahe, dass sie sein aufgerissenes Maul mit dem scharfen Gebiss und sogar den schaumigen Sabber sehen konnte, der ihm von den Lefzen tropfte. Er bezahlte seine Kühnheit mit einem Schlag an den Kopf und einem verbrannten Ohr – und sprang jaulend zurück. Er war der Erste, der seine Hoffnung aufgab, hier leichte Beute zu machen, und in der Dunkelheit verschwand.

Die drei anderen Dingos zeigten mehr Beharrlichkeit. Sie hielten Abby und Andrew noch eine ganze Stunde lang in Atem, indem sie wachsam und sprungbereit um ihr Lager schlichen und nur darauf warteten, dass sie sich eine Blöße gaben. Aber dies trat nicht ein, wie auch das Feuer nicht in sich zusammenfiel, sondern immer neue Nahrung erhielt.

Schließlich gaben auch sie auf und trollten sich unter wütendem Geheul, das noch lange zu hören war.

Abby hätte sich am liebsten sofort neben dem Feuer ausgestreckt und in den Schlaf fallen lassen und Andrew ging es nicht anders. Aber sie konnten nicht ausschließen, dass die Dingos noch einmal zurückkehrten, und wollten das Risiko, im Schlaf angefallen zu werden, nicht eingehen.

»Du kannst dich ruhig schlafen legen, ich halte Wache bis zum Morgengrauen«, drängte Andrew sie, besorgt um ihr Wohlergehen.

Doch Abby wollte davon nichts wissen. »Du bist genauso müde wie ich. Nein, wir halten uns besser gegenseitig wach. Erzählen wir uns irgendetwas! Ein Rätsel, eine Geschichte oder was auch immer!«, schlug sie vor. »Du fängst an!«

Auf diese Weise verbrachten sie die wenigen Stunden, die sie noch vom neuen Tag trennten. Sowie sich im Osten die Schwärze der Nacht aufzuhellen begann und sie sich im Gelände orientieren konnten, brachen sie auf. Das fröhliche Gelärme mehrerer Kookaburras, bunt schillernder Lachvögel, die auch »Lachender Hans« hießen, begleitete sie in den jungen Morgen.

Am Nachmittag desselben Tages erreichten sie endlich die Landstraße, die nach Windsort führte, einer kleinen Ortschaft am Unterlauf des Hawkesbury. Der von tiefen Spurrillen gezeichnete Buschpfad gabelte sich am View Point Hill, der höchsten Erhebung im Umkreis vieler Meilen. Dort führte die Abzweigung um den Hügel herum und hinunter nach Yulara an den Fluss.

»Da braut sich was zusammen«, sagte Abby und deutete nach Nordosten, wo sich der Himmel verdunkelte.

»Sieht nach einem Gewitter aus. Aber bis das hier ist, sind wir längst zu Hause«, sagte Andrew mit aufgekratzter Stimme.

Als sie der Landstraße schon eine gute Meile gefolgt waren und View Point Hill zum Greifen nahe gerückt war, stutzte Andrew plötzlich und blieb stehen.

»Was hast du?«, fragte Abby verwundert.

»Hörst du das? … Hufschlag!«

Im selben Augenblick nahm auch Abby den vertrauten Klang eines herantrabenden Pferdes wahr, das sich ihnen von hinten näherte. Sie drehte sich wie Andrew um und sah hinter einem weit gestreckten Dickicht aus Dornen und Akazien einen Reiter auf der Landstraße auftauchen.

Als der Reiter sie vor sich im hohen Buschgras bemerkte, brachte er seinen Rotfuchs sofort zum Stehen. Sie sahen, wie er zum Gewehr griff und sich die Waffe schussbereit über den Sattel legte. Dann erst trieb er sein Pferd wieder an und kam langsam auf sie zugeritten.

Andrew erkannte die kantige Gestalt des Reiters schon von Weitem. »Das ist Charles Gilmore!«, sagte er und verzog das Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Der bullige Farmer, der für sein hitziges Temperament und seine übellaunige, nachtragende Art bekannt war, hatte sich mit seiner Familie einen Tagesritt südlich von Yulara niedergelassen und bewirtschaftete dort seit einigen Jahren eine große Farm, der er den Namen Greenleaf gegeben hatte. Es gab nicht viele Nachbarn am Hawkesbury, auf die Andrew und auch sein Vater liebend gern verzichtet hätten. Charles Gilmore jedoch gehörte zu dieser Handvoll, die sie lieber weit weg gewünscht hätten.

»Allmächtiger, meine Augen haben mich wirklich nicht zum Narren gehalten! Das sind der junge Mister Chandler und seine Frau! Himmel und Hölle, die beiden sind tatsächlich am Leben!«, rief der grobschlächtige Farmer mit dem Walrossbart und zügelte sein Pferd.

Andrew schaute mit breitem Grinsen zu ihm hoch und konnte sich nicht verkneifen, ihm zu antworten: »Totgeglaubte leben manchmal länger, Mister Gilmore.«

Der Farmer schüttelte fassungslos den Kopf. »Es geschehen wahrlich noch Zeichen und Wunder – sogar hier bei uns in New South Wales!«, sagte er und wollte dann wissen, wo er Abby bloß gefunden hatte.

»Weit im Südwesten in einer Schlucht der Blue Mountains«, antwortete Andrew sehr vage. »Abby verdankt ihr Leben einer Gruppe von Aborigines vom Stamm der Katajuri. Die haben sie im Busch gefunden und gesund gepflegt. Ein alter Tracker, den ich in Sydney aufgestöbert habe, hat mich schließlich zu ihnen geführt.«

Ein misstrauischer, verschlossener Zug trat auf Charles Gilmores breitflächiges Gesicht. »Na, die werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie Ihre Frau nicht gleich zur nächsten Station gebracht, sondern dort in die Berge verschleppt haben!« Er musterte Abby mit einem durchdringenden Blick, als vermutete er, dass sich die Eingeborenen an ihr vergangen hatten.

Unter seinem argwöhnisch prüfenden Blick wurde Abby sich plötzlich bewusst, in welch einem zerlumpten Kleid sie vor ihm stand und wie viel nackte Haut sie unfreiwillig zeigte. Ihre Kleidung bestand eigentlich nur noch aus einer Reihe von verschieden großen Fetzen, die stellenweise gerade mal von einem fingerbreiten Stück Stoff zusammengehalten wurden. Schamhaft kreuzte sie ihre Arme vor ihrer fast entblößten Brust.

»Wohl weil sie Angst gehabt haben, genauso hinterrücks erschossen und niedergemetzelt zu werden, wie es Lieutenant Danesfield vor Wochen demonstriert hat, als er mit seinen Soldaten am Richmond Hill das Lager von harmlosen Eingeborenen überfallen und nicht einmal Frauen oder Kinder am Leben gelassen hat!«, antwortete Andrew sarkastisch.

Charles Gilmore, der sich an dem entsetzlichen Massaker beteiligt hatte, bedachte ihn mit einem indignierten Blick. »Die Wilden hatten zu ihren Speeren gegriffen, das habe ich genau gesehen, und nichts Besseres verdient«, entgegnete er kühl. »Aber da wir gerade von Lieutenant Danesfield reden …« Er brach ab.

»Was ist mit Danesfield?«, fragte Andrew und große Unruhe ergriff ihn. Er verabscheute diesen Offizier, dessen Skrupellosigkeiten keine Grenzen kannte. Und ausgerechnet diesen Mann, hinter dem die Macht des Rum Corps stand, hatte er sich zum Feind gemacht.

»Nun, mit dem Mann ist genauso wenig zu spaßen wie mit Captain Grenville, das ist mal sicher.« Charles Gilmore hielt erneut inne, räusperte sich umständlich, rutschte plötzlich unruhig im Sattel herum und schien auf einmal nicht mehr die richtigen Worte zu finden. »Ich nehme an, Sie … äh … Sie wissen noch gar nicht, was hier … äh … passiert ist?«

Andrew runzelte die Stirn. »Nein«, sagte er und ein beklemmendes Gefühl befiel ihn. Gilmore hatte schlechte Nachrichten. »Erzählen Sie, was vorgefallen ist! Haben die Soldaten etwa meinen Bruder verhaftet?«

Charles Gilmore schien seine Frage gar nicht gehört zu haben. »Nun, Sie waren ja lange weg … Man hielt Sie für verschollen … Ich glaube, auch Ihr Bruder ging schon davon aus, dass es Sie irgendwo im Busch erwischt hat … Bei diesen Wilden, die sich noch immer überall herumtreiben und die Kolonie unsicher machen …«

»Mein Gott, so kommen Sie doch endlich zur Sache, Mister Gilmore!«, rief Andrew gereizt vor nervöser Anspannung. »Nun erzählen Sie schon, was passiert ist!«

Charles Gilmore wich seinem Blick aus und kratzte sich am Kinn. »Eine schreckliche Sache, die sich da vor anderthalb Wochen auf Yulara ereignet hat … Das muss alles sehr unglücklich abgelaufen sein … Gut möglich, dass Ihr Vater die Soldaten tatsächlich herausgefordert und die Nerven verloren hat … Wird schon was an der Geschichte dran sein, sonst hätten sie kaum so drastische Maßnahmen ergriffen … Aber was geschehen ist, ist geschehen«, erzählte der Farmer, ohne dass sich ein klares Bild ergab.

»Um Gottes willen, nun sagen Sie es schon! Was ist auf Yulara geschehen?«, stieß Abby mit wachsender Sorge hervor.

Der Farmer warf ihr einen missbilligenden Blick zu und wandte sich dann an Andrew. »Ihr Vater und Jake Pembroke sind tot, Mister Chandler! Erschossen von den Soldaten. In Notwehr, wohlgemerkt! Es tut mir leid, dass ich Ihnen das mitteilen muss. Und Yulara …«

»Tot? Nein!«, fiel Andrew ihm ins Wort. »Das kann nicht sein!«

Charles Gilmore setzte zu einer Antwort an, hielt jedoch inne und schien sich eines anderen zu besinnen, denn er schüttelte den Kopf. »Sie werden es ja gleich selbst sehen, Mister Chandler. Aber Sie sollten sich schon auf das Schlimmste gefasst machen. Die näheren Umstände können Sie von Ihren Nachbarn sicherlich genauer erfahren als von mir. Und jetzt muss ich weiter! Es sieht nach einem schweren Unwetter aus. Also dann, meinen Glückwunsch, dass Sie beide überlebt haben!« Er tippte an die Krempe seines Hutes und galoppierte davon.

Abby und Andrew rannten wie von Furien gehetzt den Hang des View Point Hill hoch. Atemlos und taumelnd erreichten sie schließlich die Kuppe, von der aus man einen wunderbaren Ausblick auf das breite, silbrig glänzende Band des Hawkesbury River hatte – und auf Yulara.

Doch dort, wo einst das stattliche Farmhaus und die vielen Nebengebäude, das Windrad und die Hütten der Arbeiter gestanden hatten, befanden sich nur noch verkohlte Ruinen. Die Soldaten hatten alle Gebäude, sogar den Hühnerstall, bis auf den nackten Boden niedergebrannt!

Yulara, die stolze Farm der Chandlers, gab es nicht mehr.

Sechstes Kapitel

Stumm und wie betäubt irrten sie durch verkohlte Trümmer, wo noch vor wenigen Wochen eine blühende Farm gewesen war. Das Ausmaß der Zerstörung überstieg alles, was sie bisher gesehen hatten. Wie konnte jemand nur so etwas Schändliches tun? Was mussten das für gewissenlose Menschen sein, die zu solch einer ungeheuerlichen Tat fähig waren?

Die Erschütterung und der Schmerz machten sie sprachlos. Abby liefen die Tränen über das Gesicht, während Andrew leichenblass und wie in Trance neben ihr herging.