9,99 €

Mehr erfahren.

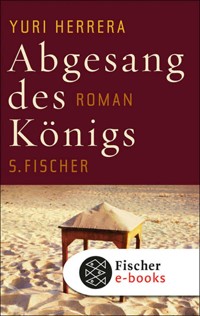

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

El Rey ist der König. Er herrscht über die Grenze Mexikos zur USA, ihm gehören hier die Menschen, die Länder, einfach alles. Er gibt Arbeit und Brot, er schenkt den Tod. Außer seinen Drogen gibt es nur Sand und Hitze. Lobo ist ein Sänger, er gewinnt seine Protektion, lebt im Inneren der Macht, bis eines Tages alles wieder zu Staub wird. Und zu Sand. Yuri Herrera Roman ist von spröder Eleganz und intensiver Poesie. Wie Juan Rulfo erzielt er eine halluzinierende Klarheit, die den existenziellen Konflikt zwischen Nord und Süd nicht beschreibt oder deutet, sondern ihm zum ersten Mal eine neue Sprache gibt, scharf und funkelnd wie ein Messer aus Obsidian, klar wie das Licht über dem Wüstensand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 99

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Yuri Herrera

Abgesang des Königs

Roman

Fischer e-books

FÜR FLORENCIA

ER WUSSTE BESCHEID über das Blut und sah gleich, seines war anders. Allein wie der Mann den Raum ausfüllte, so seelenruhig, als wüsste er alles, als wäre er aus feinerem Garn gewebt. Von anderem Blut. Der Mann setzte sich an einen Tisch, und seine Begleiter bildeten hinter ihm einen Halbkreis.

Er bewunderte ihn im schalen Rest Tageslicht, der durch eine Lüftungsluke in der Wand sickerte. Noch nie war er in die Nähe dieser Leute gekommen, aber Lobo wusste, ihr Auftritt war ihm vertraut. Irgendwo stand die Ehrfurcht festgeschrieben, die der Mann und sein Tross ihm einflößten, das plötzliche Gefühl, in seiner Nähe wichtig zu werden. Er kannte diese Art, sich zu setzen, den Blick über alles hinweg, diesen Glanz. Er sah, wie er dort mit all seinem Schmuck thronte, und da wusste er: ein König.

Nur einmal war Lobo im Kino gewesen, und in dem Film hatte er so einen Mann gesehen: stark, prächtig, mit Macht über den Lauf der Welt. Er war ein König, und alles um ihn herum bekam einen Sinn. Die Männer kämpften für ihn, die Frauen gebaren Kinder für ihn, er beschützte und beschenkte, und kraft seiner Gnade hatte jeder im Reich seinen Platz. Aber die Begleiter dieses Königs hier waren nicht bloße Vasallen. Sie waren der Hofstaat.

Lobo empfand zuerst nagenden, dann beflügelnden Neid, denn auf einmal begriff er, dass dies der wichtigste Tag in seinem Leben war. Noch nie war er einem von denen nahe gewesen, die das Leben selbst ins Lot bringen. Hatte es nicht einmal gehofft. Seit ihn seine Eltern von wer weiß wo hergebracht und dann seinem Schicksal überlassen hatten, war das Dasein eine Strichliste von Tagen voll Staub und Sonne gewesen.

Eine verschleimte Stimme riss ihn aus der Betrachtung des Königs. Ein Saufbruder befahl ihm, zu singen. Lobo gehorchte, abwesend zunächst, denn noch immer hielt ihn die Erregung gepackt, doch auf einmal sang er sie sich aus dem Leib, wie er es selbst nicht für möglich gehalten hätte, schleuderte die Worte hervor, als kämen sie zum ersten Mal aus seinem Mund, überwältigt von der Freude, sie gefunden zu haben. Er spürte, wie der König hinter ihm aufmerksam lauschte, merkte, dass es still wurde in der Kneipe, die Leute die Dominosteine verdeckt auf die Blechtische legten und zuhörten. Er sang, und der Besoffene forderte: noch eins, und dann noch eins, noch eins, noch eins, und Lobo immer inspirierter, der Besoffene immer besoffener. Mal lallte er die Melodien nach, mal spuckte er ins Sägemehl oder lachte wiehernd im Chor mit seinem Saufkumpan. Schließlich sagte er: Genug, und Lobo hielt die Hand auf. Der Saufbruder zahlte, Lobo sah, es war zu wenig. Hielt wieder die Hand auf.

»Mehr gibt’s nicht, Singvogel, der Rest ist für ’n nächsten Rachenputzer. Kannst von Glück sagen, dass du so viel geschnappt hast.«

Daran war Lobo gewöhnt. Das kam vor. Er wandte sich schon mit einer Was-soll’s-Geste ab, als er hinter sich hörte:

»Bezahlen Sie den Künstler.«

Lobo drehte sich um und sah, dass die Augen des Königs den Saufbruder festnagelten. Er hatte es ganz ruhig gesagt. Ein simpler Befehl, aber der andere wusste nicht, wann Schluss war.

»Ein Künstler? Wo?«, sagte er. »Das Würstchen hier? Das hab ich schon bezahlt.«

»Kommen Sie mir nicht auf die witzige Tour, Freundchen«, die Stimme des Königs wurde härter, »bezahlen und Mund halten.«

Der Saufbruder stand auf und wankte zum Tisch des Königs. Der Tross ging in Angriffsstellung, doch der König blieb gelassen. Der Besoffene bemühte sich, ihn scharf ins Bild zu bekommen, und sagte dann:

»Sie kenne ich. Ich hab gehört, was man sich erzählt.«

»Ach ja? Was erzählt man sich denn?«

Der Saufbruder lachte. Fahrig kratzte er sich an der Wange.

»Nein, Ihre Geschäfte meine ich nicht, das weiß doch jeder … Ich meine das andere.«

Und er lachte wieder.

Das Gesicht des Königs verfinsterte sich. Er hob den Kopf, stand auf, hielt mit einem Wink seine Leibwache zurück, trat auf den Besoffenen zu und packte ihn am Kinn. Der versuchte sich loszureißen, ohne Erfolg. Der König flüsterte ihm ins Ohr:

»Nein, ich glaube nicht, dass du irgendwas gehört hast. Weißt du, warum? Leichen sind furchtbar schwerhörig.«

Er drückte ihm die Pistole auf den Wanst, als tastete er ihm nach den Därmen, und schoss. Ein simpler Knall, ohne Belang. Der Besoffene riss die Augen auf, griff nach einem Tisch, strauchelte, fiel zu Boden. Eine Blutlache wuchs unter seinem Körper hervor. Der König wandte sich an den Saufkumpan:

»Und Sie? Auch was zu sagen?«

Der Betrunkene nahm seinen Hut und floh, Nichts-gesehen sagten seine wedelnden Hände. Der König beugte sich über den Leichnam, fuhr ihm in die Tasche, zog ein Bündel Geldscheine hervor. Er nahm ein paar, gab sie Lobo und steckte den Rest zurück.

»Kassieren Sie, Künstler«, sagte er.

Lobo nahm die Scheine, ohne sie anzuschauen. Er fixierte den König, sog ihn in sich auf. Ließ ihn nicht aus dem Blick, als dieser seiner Leibwache ein Zeichen gab und ohne Eile die Kneipe verließ, wandte die Augen auch nicht von den schwingenden Türen. Von nun an, dachte Lobo, gab es einen neuen Grund für die Sinnlosigkeit der Kalender: Kein anderes Datum bedeutete mehr etwas, nur noch dieses, denn endlich hatte er seinen Platz in der Welt gefunden, hatte von einem Geheimnis gehört und hatte, verdammt nochmal, eine unbändige Lust, es für sich zu behalten.

STAUB UND SONNE. Allseits Schweigen. Ein verwahrlostes Haus, in dem keine Worte gewechselt wurden. Seine Eltern waren zwei Menschen, die im selben Winkel gestrandet waren und sich nichts zu sagen hatten. Deshalb stauten sich Lobo die Worte auf den Lippen und später in der Hand. Bei seinem Blitzbesuch in der Schule erahnte er die Harmonie der Buchstaben, den Rhythmus, der sie zusammen- und auseinandertrieb. Es war eine stille Heldentat, denn die Schrift an der Tafel verschwamm ihm vor den Augen, der Lehrer hielt ihn für einen Esel, und so verschloss er sich in der Einsamkeit des Schulhefts. Nur aus eigenem Antrieb konnte er noch erlernen, welche Gewohnheiten die Silben und Akzente regierten, bevor man ihn auf die Straße schickte, damit er seinen Unterhalt verdiente, Reime gegen Mitleid und Münzen feilbot.

Die Straße war ein feindliches Terrain, ein blindes Ringen, dessen Regeln er nicht verstand; er ertrug es, indem er tröstliche Liedzeilen in seinem Kopf wiederholte und die Welt mit Hilfe der Wörter um ihn herum bewohnte. Die Plakate, die Zeitungen an der Ecke, die Schilder waren sein Heilmittel gegen das Chaos. Er blieb auf dem Gehsteig stehen, ging ein ums andere Mal eine beliebige Ladung Wörter durch und vergaß so die wüste Umgebung.

Eines Tages drückte sein Vater ihm das Akkordeon in die Hand. Leidenschaftslos, als erklärte er ein Türschloss, brachte er ihm bei, wie man die rechten Knöpfe mit den Bässen auf der Linken kombinierte und wie die Luft im Balg durch Ziehen und Drücken den Klängen Farbe gab.

»Halt es gut fest, Mann«, sagte er ihm, »das ist dein Brot.«

Am nächsten Tag ging er rüber auf die andere Seite. Sie warteten vergeblich. Die Mutter folgte und versprach nicht einmal, zurückzukommen. Sie hinterließen ihm das Akkordeon, damit er in den Kneipen spielen konnte, und dort lernte er, dass der Bolero eine gefühlvolle Miene zulässt, man sich bei der Ballade, dem Corrido, jedoch in die Brust werfen und die Geschichte beim Singen darstellen muss. Ebenso lernte er folgende Wahrheiten: Das Dasein ist Zeit und Unglück, mehr nicht. Es gibt einen Gott, der sagt: So ist’s nun mal, ertrag es. Und vielleicht die wichtigste: Bloß weg von dem, der als Nächster kotzen wird.

Nie hatte er diese absurde Erfindung, den Kalender, beachtet, denn ein Tag glich dem anderen: von Tisch zu Tisch gehen, Lieder anbieten, die Hand aufhalten, Münzen in die Tasche stecken. Ein Tag verdiente nur einen Namen, wenn sich jemand seiner selbst oder der anderen erbarmte, den Revolver zog und die Warterei verkürzte. Oder als Lobo entdeckte, wie Haare und willkürliche Schwellungen an seinem Körper zum Vorschein kamen. Oder wenn sich Schmerzen den Weg durch seinen Kopf hieben und ihn für Stunden niederstreckten. Schlussstriche und Willkürlichkeiten dieser Art waren die einzigen Marksteine der Zeit. Darüber verging sie ihm.

Und über dem Erkunden des Bluts. Er konnte unterscheiden, wie das Blut bei dem Pack gerann, das ihn mit Komm-Kleiner-komm in dunkle Ecken locken wollte, wie zäh es in den Adern der Feiglinge stockte, die ohne Grund lächelten, wie es bei denen zu Wasser wurde, die mit der Jukebox immer wieder dieselbe Wunde aufrissen, und zu Bruchstein bei den finsteren Gestalten, die selbst Blut sehen wollten.

Nacht für Nacht kehrte Lobo in seinen Winkel zurück, wo er die Wände aus Pappe anstarrte und spürte, wie die Wörter in ihm wuchsen.

Er begann, Lieder über das zu schreiben, was anderen passierte. Von der Liebe wusste er nichts, war jedoch auf dem Laufenden, packte sie in Redensarten und Allerweltsweisheiten, unterlegte sie mit Noten und verkaufte sie. Aber was er bot, war eine Nachahmung, ein Spiegelbild des Lebens, das man ihm erzählte. Obwohl er ahnte, dass die Lieder mehr hergaben, fand er nicht den Einstieg, es war doch alles gesagt, wozu also? Es blieb kaum mehr als warten, weitermachen, warten. Worauf? Auf ein Wunder.

SO HATTE ER SICH EINEN PALAST immer vorgestellt. Mit Säulen, Statuen und Gemälden in jedem Raum, mit fellbedeckten Sofas, goldenen Klinken, einer Decke, die nicht zu erreichen war. Und überall Menschen. Was da alles im Laufschritt durch die Gänge eilte. Hin und her, mit Aufträgen oder um sich zur Schau zu stellen. Menschen von überall her, von jedem Ort der bekannten Welt, Menschen von jenseits der Wüste. Manche hatten, heiliges Ehrenwort, sogar das Meer gesehen. Frauen glitten wie Leoparden dahin, hünenhafte Krieger trugen ihre Narben wie Orden im Gesicht, es gab Indios und Schwarze, selbst einen Zwerg sah er. Er trat zu den Grüppchen, spitzte die Ohren, hungrig nach Wissen. Von Kordilleren, Urwäldern, Golfen und Bergen hörte er in einem Singsang, der ihm noch nie zu Ohren gekommen war: das Ypsilon wurden zu Sch, das S verschwand aus den Wörtern, mal hob und senkte sich die Melodie, als reiste jeder Satz über Berg und Tal, man merkte gleich, die stammten nicht vom flachen Land.

Früher einmal war er in diese Gegend gekommen, mit seinen Eltern noch. Aber damals war es eine Müllkippe gewesen, ein Morast aus Krankheit und Dreck. Wie hätte er ahnen können, dass ein Leuchtturm daraus werden würde? Genau das bewies die Hoheit eines Königs: Der Mann hatte sich unter dem einfachen Volk niedergelassen und den Schmutz in Pracht verwandelt. Wer näher kam, sah einen Wüstenwinkel, den der Palast in einer Herrlichkeit aus Mauern, Gittern und weitläufigen Gärten aufbrechen ließ. Eine glorreiche Stadt am Rande jener anderen, die bloß Straße für Straße ihr eigenes Unglück zu wiederholen schien. Hier aber drückte wer kam und ging, die Schultern durch, gepackt von der Würde, einer blühenden Macht anzugehören.

Der Künstler musste einfach bleiben.

Er hatte erfahren, dass abends ein Fest stattfand, sich zum Palast aufgemacht und seinen einzigen Trumpf gezogen:

»Ich will für euren Chef singen.«

Die Wächter musterten ihn wie einen streunenden Hund, machten nicht mal den Mund auf. Der Künstler erkannte einen, der in der Kneipe dabei gewesen war, und merkte, dass auch der ihn erkannte.

»Sie haben gesehen, meine Lieder gefallen ihm. Lassen Sie mich für ihn singen, er wird’s Ihnen danken.«

Der Wächter runzelte kurz die Stirn, als malte er sich Reichtümer aus. Dann ging er zum Künstler, stieß ihn gegen die Wand und tastete ihn ab, überzeugte sich, dass er harmlos war und sagte:

»Sieh bloß zu, dass es ihm gefällt.« Er zog ihn ins Innere, und als der Künstler schon weiterging, warnte er ihn noch: »Wer’s hier vermasselt, ist verratzt.«