Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

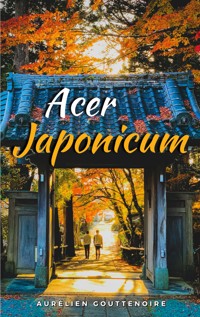

Sous les feuilles rousses du Soleil-Levant, il y avait deux hommes. L'un, français, charmé par la société nipponne et son intimité ombreuse, condamné au sort de l'étranger à l'étranger. L'autre, japonais, prodige de l'ikebana aux amours interdites, prisonnier des moeurs de son pays. Cette histoire est celle d'une rencontre : celle de deux peuples que tout oppose ; celle de deux apatrides que tout unit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DU MÊME AUTEUR

Acer japonicum, 2021.

Revoir les oiseaux de paradis, 2023.

« L’endroit où l’on vit n’a pas tant d’importance, du moment qu’on transporte l’univers dans ses bagages. »

Matthieu Galey

Sommaire

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 1

Je remarquai à mes pieds une feuille d'érable. Elle ne m'était d'abord pas apparue, ainsi obscurcie par l'ombre que je projetais sur le quai.

Comment était-elle parvenue jusqu'ici ? Il n'y avait aucun arbre à l'horizon ; la gare avait été bâtie en pleine zone industrielle. Le vent l'avait-il soufflée pardelà les rails ? Ou bien s'était-elle posée sur l'épaule d'un voyageur, avant d'en glisser subrepticement ?

Je me baissai et la plaçai dans ma paume. Ses nervures rougeâtres s'étiraient jusqu'aux pointes. À mesure que je la ramenais vers moi, les lueurs du crépuscule sinuèrent entre mes doigts en éveillant ses teintes orangées. La vue de cette braise agonisante dans le creux de ma main m’émouvait au plus haut point.

Debout à ma gauche, un Japonais me considérait gravement.

Que fabriquait cet étranger couché par terre ? Et pourquoi larmoyait-il en tenant une feuille ?

Mon voisin ne pouvait pas saisir les raisons d'un tel émoi. Une chute d'érable ne peut rien produire d'extraordinaire, surtout lorsqu'il s'agit du quarantième ou cinquantième automne auquel on assiste sur l'Archipel.

En revanche, pour moi, celle-ci était à l'origine un rêve : celui de contempler ces paysages flamboyants dont le Japon se pare d'octobre à novembre, du nord au sud. Mais ce qui me bouleversait davantage encore à la vue de cette feuille, c'était le constat que cette fugue tant espérée, ce fantasme d’une jeunesse sans cesse rivée vers des contrées lointaines, était devenue mon quotidien.

Trop tard pour le lui confier ; le train arriva en gare dans un crissement strident et déjà faisait-il la queue le long des marquages peints au sol. Je lui emboitai le pas, avant de m'engouffrer tant bien que mal dans le compartiment.

Même à dix-huit heures, la rame était au bord de l'implosion. Le visage des autres passagers ne trahissait pourtant pas cet inconfort. La plupart se recoquillaient sur leur téléphone, jouant à des cassetêtes, consultant les dernières nouvelles ou tapant frénétiquement des messages sur de minuscules claviers. D'autres encore somnolaient jusqu'à leur destination, la tête inclinée lorsqu'ils étaient parvenus à accaparer un bout de banquette, ou debout, pressant le front contre leur bras arrimé aux poignées suspendues.

Comprimé contre les vitres, je me laissais hypnotiser par les écrans publicitaires. Les entreprises déployaient un trésor de stratagèmes pour captiver les usagers. Certaines, d’ailleurs, ne se gênaient pas pour franchir la limite du mauvais goût. Il était difficile de fuir ce matraquage, tant la moindre parcelle encore en friche se trouvait rapidement couverte de prospectus. J'avais néanmoins fini par en tirer parti : mon occupation principale dans les transports consistait à traquer sur ces affiches de nouveaux idéogrammes qui m'auraient échappé jusqu’alors.

« Tsugi ha, Kumigawa, Kumigawa desu ».

L'écho des haut-parleurs me tira de cette rêverie. Je me faufilai hors du train et quittai la station. Les voyageurs se dispersèrent entre les ruelles étroites de la place centrale, prêts à reprendre leur migration le lendemain matin.

Je poursuivis sur l'artère principale et flânai le long des commerces de quartier. Une boutique de porcelaines commençait à fermer sa devanture. En face, une jeune fleuriste saluait de la tête les passants, attendant que l'un d'eux vînt acheter ses géraniums, ou l'un des bouquets trônant coquettement derrière elle. Depuis le fond de l'allée, l'horizon poudroyait d'un crépuscule de feu. L'automne paraissait à son apogée, lorsque, levant les yeux, le ciel entier brillait de reflets vermeils. Cette toile ardente semblait avoir été brossée par un paysagiste en effervescence, dont les mouvements brusques de pinceau auraient soufflé sur les feuilles d'érable, valsant comme des taches de gouache.

Des enfants à vélo me doublèrent à vive allure et se fondirent bientôt dans ce halo aveuglant. D'autres faisaient la queue à une supérette pour s’acheter le dernier tome d'un manga, après avoir abandonné bicyclettes et cartables contre la devanture. Je me souvins que mon garde-manger était vide pour le soir et y pénétrai à mon tour.

Parmi les montagnes de boites de rāmen instantanées s’empilaient des sucreries aux mascottes adorables, des produits d’entretien, des magazines – dont certains auraient dû se situer bien plus en hauteur – et des bentos déjà pris d’assaut. Je fouillai dans les vitrines et en retirai un plat de nouilles aux légumes, que j'accompagnai de triangles de riz fourrés aux prunes salées.

Je rentrai les bras remplis jusqu’à mon appartement et refermai la porte dans mon dos. Le salon s’obscurcit de nouveau ; ses contours ne se devinaient plus qu’aux lueurs chargées d’une bruine de poussière. Je plaçai mes courses dans le réfrigérateur et m'avachis sur le canapé. Ce besoin d’un havre de paix, de m'exiler du tumulte de la ville, ne m'avait jamais vraiment quitté.

Pourtant, à mesure que les mois filaient, cette solitude devenait pesante. Je me lassais de ces soirées avec moi-même, à zapper sans fin les émissions de télévision abrutissantes que le pays produisait à la pelle. Je préférai garder l’écran éteint pour cette fois et me laisser bercer par le vrombissement des voitures au pied de l’immeuble.

Cela faisait près d’un an que je m'étais expatrié au Japon. Mon entreprise, une multinationale française pour laquelle j’occupais la fonction de juriste, m'avait proposé cette mutation à plus de dix mille kilomètres. Ma directrice me laissa trois semaines, le temps de rendre ma décision.

Deux minutes suffirent.

Ma fièvre nipponne s’était déclarée durant mon adolescence, à la faveur des bandes dessinées et des jeux vidéo qui parvenaient jusqu’aux étagères de l’Hexagone. Mais au fil du temps, les Japonais euxmêmes étaient devenus une source inépuisable d'étonnement et de fascination à mes yeux. Cette fourmilière grouillante de citoyens disciplinés se dévoila à l’occasion de mes voyages – des néons épileptiques de sa capitale aux effluves d'un temple reclus dans les sommets. À trente-deux ans, cette symbiose spirituelle qui unissait le Japonais à sa mère nourricière en était devenue pour moi une obsession.

S'il y avait néanmoins une chose que je sus déjà tandis que j’apposais ma signature au contrat, c’était que cette solitude me guetterait inexorablement. L’esprit insulaire était trop dense, ses racines trop envahissantes, trop sclérosées par le temps, pour laisser de quoi éclore une graine fraîchement tombée du ciel.

Cela étant, ce sentiment me rongeait déjà en France.

Alors, autant partir.

Chapitre 2

Le lendemain soir, je fis le chemin jusqu’à la gare en compagnie d’Erwin, mon collègue allemand avec qui je partageais le bureau. Nous avions coutume de communiquer en anglais, car, bien que chacun eût des notions dans la langue de l’autre, c’était ainsi que nous étions les plus à l’aise. Il profita du trajet pour me raconter les dernières péripéties de sa fille. À l’entendre, son physique d’héroïne de manga – petite tête blonde aux pupilles d’émeraude – lui valait l’adoration de tous ceux qui croisaient son regard. Erwin aussi exultait chaque fois qu’il m’en parlait.

À l’entrée de la station, mon collègue suivant le nord pour rejoindre sa fillette, et moi le sud, nous nous quittâmes par une franche poignée de main. Celle-ci, ferme à vous en briser les métacarpes, était devenue l'un de mes plaisirs coupables, dans un pays où les courbettes étaient de mise.

Pas le temps de m’attarder pour cette fois : voyant mon train déjà à quai, je coupai court d’un pas pressé et m’y glissai de justesse.

Cette complicité entre Erwin et moi était d'autant plus forte que nous avions pris l’habitude de nous éclipser le soir à dix-huit heures. Notre insubordination flagrante à l’égard de la déontologie japonaise, qui impose de ne partir qu’après son supérieur quitte à rester jusqu’à la nuit tombée, avait naturellement fait cancaner bon nombre de collègues.

Erwin, avec une certaine mauvaise foi, plaidait qu'un juriste devait respecter à la lettre les termes de son contrat de travail. En réalité, il réfutait la productivité de renom dont se targuaient les employés de l’Archipel. Ces derniers étant contraints de se ménager pour tenir leur interminable journée, Erwin affirmait boucler en huit heures ce qui leur en prenait douze. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'il fût lui aussi de corvée, préférant troquer en soirée ses Richelieu contre une paire de pantoufles.

Quant à moi, la cause était bien plus inavouable. J'en étais simplement arrivé à la conclusion qu'au Japon, un étranger ne saurait être autre chose qu'un étranger. Malgré tous mes efforts d'adaptation, mes tentatives désespérées pour devenir l'un des leurs et la décennie passée à assimiler des milliers de symboles indiscernables, je resterais à jamais marqué au front du sceau du gaijin, afin que l'on sût qu'il fallait m'aborder en anglais, s'extasier lorsque j’alignais trois mots de japonais et faire preuve de bienveillance pour l'ingénu que j'étais. Il aurait donc été vain de m'infliger ces heures supplémentaires, qui ne m'auraient pas fait grimper la moindre marche de l'échelon social.

« Tsugi ha, Kumigawa, Kumigawa desu ».

Le train marqua l’arrêt à ma station, mais je n’en descendis pas. Je continuai sur la ligne en direction de l’hôtel de ville, de manière à étudier plus en détail les activités municipales. Comme je m’étais plusieurs fois plaint que mon cercle de connaissances ne se limitait qu’à quelques expatriés, Erwin m’avait soufflé l’idée de m’inscrire à un club, le moyen idéal, selon lui, pour sympathiser avec des locaux. Le conseil me fit d’abord sourire ; je m’étais plutôt contenté de recourir à toute une panoplie d’applications mobiles.

Je parvins à destination au terme d’un quart d’heure supplémentaire. La mairie se situait dans un spacieux bâtiment en bois, abritant bibliothèque, conservatoire et salle de cinéma flambant neuve. Ce dynamisme présageait un catalogue pour tous âges.

Mon attente retomba bien vite lorsque je parcourus celui que me tendit l’hôtesse d’accueil. Seules y figuraient des activités dignes d’un village vacances pour seniors : leçons de poterie, ateliers tissage, confection d’étoffes et, pour les plus téméraires, shiatsu sur chaise. Adieu les soirées karaoké : mes nouveaux amis risqueraient d’être durs de la feuille...

Faisant déjà demi-tour, je discernai sur le côté un présentoir parsemé de dépliants. L’un attira mon attention. Sur le recto figurait une composition végétale – un vase marbré dont s’élevaient des branches aux grains blancs – avec, sur le dessus, une inscription soigneusement calligraphiée : ikebana.

L’ikebana, ou l’art de l’arrangement floral, faisait partie de ces disciplines qui m’étaient relativement obscures. Pour autant, quelque chose d’inspirant émanait de ce prospectus. L’image de cette œuvre suggérait que l’ikebana offrait liberté et expression de soi. Voilà justement ce que j’étais venu chercher : une bouffée d’air à l’oppression de mes journées. Il s’agissait surtout de l’un des seuls ateliers dont les horaires pouvaient me convenir.

Je jetai un œil à ma montre. Un cours d’initiation commençait dans une dizaine de minutes, à quelques pas d’ici. Je marquai un temps de réflexion, puis, sur un coup de tête, décidai d’y faire une halte. Je pliai la brochure en deux et la glissai dans la poche intérieure de mon manteau.

Je connaissais déjà ces environs pavillonnaires qui faisaient le bonheur des familles. Je profitais donc de mon avance et errais d’un pas léger…

C’était sans compter sur les joies du système d’adressage nippon.

À défaut d’un nom d’avenue suivi d’un numéro, je dus faire avec un numéro de section de quartier et de bloc de bâtiments. Je pressentais le désastre telle une hirondelle l’orage. Mais trop fier pour recourir à mon téléphone, comme pour arracher aux yeux de spectateurs inexistants mon étiquette de touriste, je m’obstinais à m’enfoncer dans un méandre de ruelles. L’expédition se révéla bien vite périlleuse :à mesure de voir les mêmes voitures cubiques sous les mêmes porches des mêmes maisons, je commençais à perdre mes repères. Je songeais à demander mon chemin, mais les allées étaient désertes.

Vingt minutes plus tard, ce cauchemar labyrinthique eut raison de moi. Je me crus envahisseur mongol, pris au piège par ce qui devait être l’héritage d’une stratégie féodale imparable. Je capitulai et enclenchai avec honte la géolocalisation. Ma bêtise me coûta cher : j’arrivai avec un retard inadmissible.

Je pressai la sonnette de ce qui ressemblait à un ancien local municipal. Seule une plaque gravée des kanjis « ikebana » confirmait l’adresse. La porte s’ouvrit sur une femme d’une cinquantaine d’années, couverte d’un tablier vert pomme. Un chien frisé glissa la tête entre ses jambes.

— Oui ? balbutia-t-elle.

— Bonjour… Je viens pour la leçon d’ikebana. Excusez-moi pour mon retard…

Celle qui semblait être la professeure parut moins troublée de voir ce pèlerin en sueur débarquer à sa porte que l’heure à laquelle il daignait se présenter. Par réflexe, je m’inclinai et lui tendis le montant dû pour le cours d’initiation, comme indiqué sur le dépliant. Elle fit de même et saisit les billets à deux mains. Aussi gênés l’un que l’autre, elle mit terme à ce malaise et me pria d’entrer.

Je la suivis le long d’un étroit couloir et pénétrai dans la pièce principale. Une vingtaine d’yeux stupéfaits convergèrent alors vers moi. « Sumimasen… ». Je m’excusai une fois de plus d’un signe de tête et me ruai vers une place encore libre. L’émoi retombé, l’enseignante invita une participante à poursuivre sa présentation.

Les membres étaient répartis en rectangle, une coupe placée face à eux. La mienne, de petite taille, formait un ovale rempli d’eau à moitié et au creux duquel se trouvait un étrange carré de piques. Nous étions une dizaine, composée à majorité de femmes, à l’exception d’un autre homme. La moyenne d’âge avoisinait la quarantaine.

Du reste, l’atelier était très sobrement décoré : les murs étaient d’une blancheur immaculée et les tables en bois foncé emplissaient l’espace. D’imposantes armoires aux portes translucides renfermaient tout l’ustensile requis – bols, gants, ou encore sécateurs. Quelques ikebanas avaient été éparpillés ici-et-là, certains soigneusement agencés sur des guéridons, d’autres à la mine plus décrépite. Enfin, une alcôve trônait au fond de la pièce. Elle abritait une calligraphie, dont le coup de pinceau, donné par une main sans doute devenue trop raide, avait rendu ses caractères indiscernables, à l’exception de ce que l’on devinait être hana – fleur.

Quand vint mon tour, tous pivotèrent dans un crissement de chaises, curieux d’entendre de quel ramage cet oiseau exotique allait chanter. Je cachai ma gêne d’une voix sobre et m’introduisis comme un expatrié en quête d’expériences authentiques. J'eus ainsi droit à des regards bienveillants de quelques participantes, tandis que d’autres se confondirent en chuchotements satisfaits lorsque j’indiquai être français. J’achevai même par un « yoroshiku onegai shimasu » – formule de politesse passe-partout – de manière à éponger mon précédent retard.

Le tour de table réalisé, la professeure poursuivit par une introduction à la discipline. Comme anticipé, l'ikebana était à mille lieues d’une matière se résumant à arranger, avec plus ou moins d’élégance, quelques fleurs dans un gros pot.

Déjà, je découvris qu'il comportait plusieurs écoles. Mes pas m'avaient apparemment conduit au cœur de l'école dite « Ohara », l'une des plus célèbres, bâtie à l’ère Meiji par un certain Unshin Ohara dans un désir d'apporter davantage de liberté au sein d'une institution jugée trop doctrinaire.

Cette école se distinguait elle-même en plusieurs « styles ». Nous apprîmes que le style originaire d’Ohara, appelé « moribana », fut un véritable pied de nez au conservatisme floral, du fait de l’importation et du travail d’espèces occidentales. À celui-ci s’ajoutait le style « heika », par lequel le disciple use de vases profonds. Les autres styles présentaient des distinctions si subtiles que je ne pus les assimiler.

Je crus l’exposé achevé et déjà fis-je crisser les lames de mon sécateur, prêt à labourer la première tige venue.

Trop tôt.

Elle poursuivit, précisant qu’un style pouvait luimême comporter plusieurs « types ». Par exemple, le style « moribana » comprenait un type « paysage », qui, comme son nom l’indique, miniaturise avec finesse un véritable écrin de verdure. Les participants affichèrent en chœur leur surprise, mêlée d'un respect pour cet art si vénérable, pilier, parmi tant d’autres, de l’héritage culturel nippon.

Trop tôt, encore.

Car un « type » se subdivisait lui-même… en « méthodes »! Ainsi, le type « paysage » pouvait être observé par une méthode « traditionnelle », soumettant le compositeur à un recours limité aux plantes, par opposition à la méthode « réaliste », proposant une contemplation de la pousse naturelle des végétaux… à moins que ce ne fût l’inverse.

Je passai en revue les participants ; certains disposaient de récipients bien plus larges que la fine coupe placée devant moi. Je me permis d’interroger notre instructrice sur ce point. Celle-ci m’informa – et répéta pour tous les autres – que l’atelier se voulant d’une taille modeste, le groupe se composait de membres de tous niveaux. Elle ajouta que l’ikebana comportait traditionnellement six grades, les compositions les plus complexes et majestueuses étant réservées aux adeptes confirmés.

Laissant place à la pratique, nous fûmes priés de collecter nos matériaux dans d’imposants pots en terre. Notre objet d’étude consisterait pour cette fois en des branches d’eucalyptus, ainsi qu’en des fleurs donc je ne saisis pas le nom, certaines blanches, d’autres jaunes, semblables de loin à une botte de tournesols. Il nous fut également donné consigne de respecter une perspective en trois dimensions.

Je contemplai le soin infini avec lequel une jeune femme devant moi saisissait une à une chaque plante, examinant folioles et pétales, se figurant déjà la manière avec laquelle elle s’apprêtait à les sculpter. Mon émotion pour les érables fût ici passée pour une richesse d’esprit. Je sélectionnai d’une main plus hasardeuse quelques exemplaires et optai pour une composition aux teintes vertes et ocre.

La salle s’emplit peu à un peu d’un silence religieux. Chacun commença à étudier les branchages d’eucalyptus, à les courber délicatement, à leur donner une première forme, sectionnant d’un coup de sécateur les feuilles superflues ou disgracieuses. Quelque chose de sacré semblait émaner de ces gerbes. Je m’abandonnai à mon tour dans cet entresoi. Sans instruction précise, sans modèle, nous ne pûmes trouver inspiration que de l’intérieur. Il convenait de la laisser germer d’une respiration lente, puis, avec souplesse, de façonner de cette sensibilité enfouie ces fragments de nature.

Je glissais de temps à autre des regards vers l’œuvre de ma voisine. J’imitais sa délicatesse en perçant avec soin la base des tiges contre le piquefleur. Le temps s’écoulait indistinctement. L’osmose était palpable.

Je remarquai seulement que certaines participantes venaient d’achever leur composition. Les derniers détails apportés, elles se glissèrent pour apprécier le travail de leurs voisins.