Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Quality Books Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

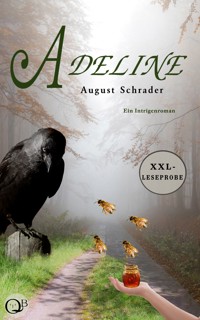

- Zu diesem Roman ist eine kostenlose XXL-Leseprobe erhältlich! - In stiller Abgeschiedenheit von der Welt lebt die Gräfin von Neuhof in ihrem großen Haus und ergeht sich in geistlichen Betrachtungen. Umgang pflegt sie nur mit einem frömmelnden Baron, der sie in ihrer lebensabgewandten Haltung bestärkt. Doch warum in aller Welt führt die alte Dame ein so trostloses Dasein, anstatt sich ihren Lebensabend durch die Gegenwart ihrer Tochter und das fröhliche Lachen ihrer Enkel versüßen zu lassen? Der Beantwortung dieser Frage liegt ein dunkles Verbrechen zugrunde, das wie ein Fluch über der gräflichen Familie liegt … Unglaubliches musste die arme Comtesse Louise, die Tochter des gräflichen Paares, schon erdulden. Von ihren eigenen Eltern verstoßen, wurde sie zum Spielball skrupelloser Menschen, die vor keinen noch so finsteren Machenschaften zurückschrecken, um an ihr lang gehegtes Ziel zu gelangen. Wie gut, dass sich vor Kurzem der Kommissionsrat Bechstein, der Bruder der alten Gräfin, seiner Nichte angenommen hat und gemeinsam mit seinem Freund Eilers, einem gerissenen Advokaten, für die leidgeprüfte Comtesse in die Schranken tritt. Die beiden Herren haben einen kühnen Plan geschmiedet und Adeline, Louises hübsche Tochter, soll darin die Hauptrolle übernehmen. Der Endkampf – Gut gegen Böse – möge beginnen! Der Roman ADELINE von August Schrader, dem Meister des gepflegten Intrigen-Romans, wurde erstmals im Jahr 1866 veröffentlicht. Für die vorliegende Neuveröffentlichung hat Quality Books diesen historischen Thriller aus dem 19. Jahrhundert umfassend überarbeitet und sprachlich modernisiert. "In Dumas'scher Manier schrieb sensationell, hochromantisch, auf Effekt und Nervenkitzel rechnend, der talentvolle und fruchtbare Romanschriftsteller August Schrader, eigentlich Simmel – geboren 01. Oktober 1815 zu Wegeleben bei Halberstadt und gestorben 16. Juni 1878 in Leipzig." (Dr. Adolph Kohut in: "Berühmte israelitische Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Menschheit, Bd. 2")

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ADELINE

Modernisierte Neufassung

des zweiteiligen Romans

von

August Schrader

Gesamtausgabe

Quality Books

2023

Quality Books

Klassiker in neuem Glanz

Textquellen:

Adeline (Erster und Zweiter Band)

August Schrader

Erstdruck: 1866, Leipzig, Verlag von Heinrich Matthes

Sprachlich modernisierte Neufassung: Marcus Galle

Umschlaggestaltung: Maisa Galle

© 2023 by Quality Books, Hameln

1. Auflage: August 2023

ISBN 978-3-946469-30-8

E-Mail: [email protected]

Für die vollständige Anschrift klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link:

Anschrift

Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Herausgebers nicht vervielfältigt, wiederverkauft oder weitergegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

Titel

Impressum

ADELINE

Ein Intrigenroman

I. Der Geburtstag

II. Der Bienenvater

III. Louise

IV. Eine Mesalliance

V. Louises Bekenntnisse

VI. Die ersten Schritte

VII. Die graue Dame

VIII. Ein frommer Mann

IX. Concordia

X. Eine alte Sünde

XI. Erste Liebe

XII. Zwei Verbrecher

Impressum (Anschrift)

ADELINE

_____________________

Ein Roman

von

I.

Der Geburtstag

Morgens gegen neun Uhr rollte ein schwerfälliger Fiaker aus dem Städtchen der Hauptstadt der Provinz. Das steife, hagere Pferd hatte Mühe, den alten Wagen über das Pflaster zu schleppen, der klapperte und rasselte, als ob er im nächsten Augenblick aus allen Fugen gehen würde. Das bestaubte Verdeck war zurückgeschlagen. Auf dem harten und schmutzigen Sitz lag behaglich ein alter Herr, der in vollen Zügen die warme Mailuft atmete und sichtlich erfreut die schwellenden Knospen an den Kastanienbäumen der Allee betrachtete. Schon nach fünf Minuten hielt der Wagen vor einem stattlichen alten Haus. Der Kutscher, ein kräftiger Mann von vierzig Jahren, riss den klappernden Schlag auf und half dem Passagier beim Aussteigen.

»Danke, Andreas!«, sagte dieser freundlich, seine Börse ziehend.

»Soll ich nicht warten, Herr Kommissionsrat?«, fragte der Kutscher, der ein Geldstück empfing.

»Du könntest zu lange warten müssen, lieber Freund, denn heute habe ich viel und mancherlei zu erledigen bei meiner Schwester. Außerdem ist das Wetter so schön, dass ich den Rückweg zu einem Spaziergang benutzen werde.«

Andreas warf einen Blick in seinen Wagen. Dann nahm er einen kleinen Blumenstrauß, der auf dem Sitz lag.

»Herr, wollen Sie den Strauß nicht mitnehmen?«, rief er.

»Wie zerstreut ich bin!«, antwortete der Alte. »Da hätte ich fast die Hauptsache vergessen.«

Der Wagen fuhr ab. Der Kommissionsrat, den Strauß in der Hand haltend, betrachtete das Haus. Die Läden des Erdgeschosses waren verschlossen wie die Tür, die von einem plumpen Steinbalkon bedeckt wurde. An den Fenstern des ersten Stocks zeigten sich feine weiße Gardinen und Markisen, die noch aufgerollt waren. Dunkelgrüne Gitterläden, bestaubt und verwittert, schlossen sämtliche Fenster des zweiten und letzten Stockwerks. Über das Schieferdach empor ragten zwei hohe Blitzableiter, deren vergoldete Spitzen in der Morgensonne blitzten. Das Eisengitter, das sich zu beiden Seiten des Hauses ausdehnte, trennte einen großen Garten von der Promenade. Um den Blicken der Neugierigen zu wehren, hatte man die Räume zwischen den Stäben mit Brettern ausgefüllt.

Der Kommissionsrat roch an dem Blumenstrauß, schüttelte ironisch lächelnd sein graues Haupt, stieg die drei Stufen der Steintreppe empor und zog die Glocke. Ein heller Klang ließ sich im Innern des Hauses vernehmen. Mehrere Minuten verflossen, ehe geöffnet wurde. Ein alter Bedienter in schwarzer Livree stand auf der Schwelle.

»Guten Morgen, Ernst!«

»Herr Kommissionsrat!«, rief Ernst. »Ich habe es mir doch gedacht!«

»Darf heute nicht fehlen, bester Mann! Wo ist meine Schwester?«

»Wo soll die Frau Gräfin anders sein als in ihrem Zimmer … sie hat sich, wie jedes Jahr zuvor, alle Festlichkeiten verbeten und liest in der Bibel.«

»Natürlich, natürlich! Das soll mich nicht abhalten, ihr einen Morgenbesuch zu machen. Gehe, mein Freund, und melde mich, da ich einmal gemeldet werden muss.«

Der Hausflur, auf dem sich die beiden Männer befanden, war ein weiter leerer Raum. Alle Türen, die sich in dem braunen Getäfel aus Eichenholz zeigten, waren geschlossen. Nur durch ein einziges Fenster, das zum Hof hinausging, war dem Tageslicht Zugang gestattet. Wohin der Blick sich auch wandte, er suchte vergebens ein Möbel oder eine Ausschmückung. Man hätte glauben mögen, das Haus sei völlig unbewohnt. Hell erklangen die Schritte auf dem mit großen Quadersteinen gepflasterten Boden. Ernst verschloss und verriegelte sorgfältig die schwere Haustür und öffnete dann eine Tür in dem Getäfel, die leicht angelehnt war. Die mit weichen Decken belegte Treppe zeigte sich. Die Männer stiegen geräuschlos hinan. Wie anders sah es auf dem Korridor des ersten Stocks aus. Hohe Fenster ließen Licht und Wärme ein. Die Wände waren mit Bildern und Blumen geschmückt. Das Mobiliar, obwohl alt, war gut erhalten und machte einen freundlichen Eindruck. Der Bediente verschwand durch eine Tür und kam gleich darauf mit der Nachricht zurück, dass die Frau Gräfin von Neuhof den Besuch annehmen wolle.

»Gut!«, sagte der Kommissionsrat. »Hilf mir den Oberrock abziehen.«

Ernst nahm den hellgrauen Twin und legte ihn beiseite. Der alte Herr erschien nun im schwarzen Frack, in weißer Weste und weißer Krawatte. Er sah recht ehrwürdig aus, dieser Kommissionsrat, der im Knopfloch ein Ordensbändchen und in der Hand einen Strauß Moosrosen trug. Sein schönes graues Haar kräuselte sich zu natürlichen Locken. Die Wangen, rund und voll, bedeckte eine feine Röte. Das nicht unbedeutende Embonpoint legte Zeugnis ab von dem bequemen Leben des Herrn Erich Bechstein. So trat er in ein kleines mit Komfort und Geschmack ausgestattetes Gemach. In einem großen Fauteuil, der vor dem offenen Fenster stand, saß die Frau vom Hause.

Gräfin Elsbeth von Neuhof war eine siebzigjährige Dame. Das hohe Alter hatte ihren Rücken gekrümmt, die Farbe der Haut gebräunt. Schneeweiße Löckchen quollen unter der feinen weißen Matronenmütze hervor, die ein Streif echter Spitzen garnierte. Zahlreiche Furchen bedeckten das kleine zusammengeschrumpfte Gesicht mit dem spitzen Kinn, an dem sich weiße Härchen zeigten. Der eingekniffene Mund mochte nur noch wenig Zähne besitzen. Aber das dunkle Auge blitzte noch hell unter den dunklen Brauen, es verriet noch einen scharfen Verstand, einen festen Willen.

»Guten Morgen, Schwester!«, begann der Kommissionsrat freundlich.

Die Alte, die ohne Brille gelesen hatte, legte die Bibel auf das Fensterbrett, das eine prachtvolle Stickerei bedeckte. Dann sah sie auf.

»Guten Morgen, Bruder Erich!«, dankte sie mit leiser Stimme.

Sie blieb völlig gleichgültig; es ließ sich nicht erkennen, ob der Besuch sie angenehm ober unangenehm berührte.

»Nimm meinen Glückwunsch, Schwester!«

»Wozu?«

»Heute ist der zehnte Mai, folglich dein Geburtstag.«

Sie nahm das Sträußchen, das er ihr, sich verbeugend, überreichte.

»Ist es nicht töricht«, sagte sie, »den Geburtstag als ein Fest zu betrachten? Eben dieser Geburtstag erinnert daran, dass man um ein Jahr älter geworden und dem Grabe näher gerückt ist.«

»Wohl wahr«, fügte Erich hinzu; »aber er fordert auch zum Dank gegen die Vorsehung auf, die dem Menschenleben ein Jahr zugelegt und Glück und Gesundheit verliehen hat. Wer wie du auf siebzig Jahre zurückblicken kann, hat wohl Grund, den Geburtstag als ein Fest zu betrachten. Mögest du noch manchen zehnten Mai erleben.«

Treuherzig reichte Erich der alten Schwester die Hand.

»Ich habe in der Bibel gelesen, wie jeden Morgen«, begann Elsbeth nach einer Pause. »Die Heilige Schrift erbaut mich und stärkt mein Gemüt … sie leitet ab von profanen Dingen.«

Erich rollte einen Sessel heran und ließ sich nieder.

»Willst du damit andeuten, dass ich dir lästig bin und den Besuch abkürzen soll? Ich erfülle gern jeden deiner Wünsche; aber wenn du mich heute loszuwerden gedenkst, so irrst du. Musst mich schon ein Stündchen dulden, Elsbeth, und deine Aufmerksamkeit den profanen Dingen zuwenden, die ich dir zu sagen habe.«

»Warum gerade heute?«

»Du weißt, Schwester, dass ich nur auf besondere Veranlassung dein Haus betrete … es geschah in der Regel an deinem Geburtstag, um dir meine Aufmerksamkeit zu bezeigen … heute führt mich noch ein anderer Grund zu dir. Schließe die Bibel, liebe Schwester, und höre mich an.«

»Mein Gott!«, seufzte die Gräfin, indem sie die Hände faltete. »Hast du dich noch nicht gebessert, Erich? Du bist doch kein leichtsinniger Jüngling mehr, bist … wie alt doch?«

»Heute sechzig Jahre; wir haben einen Geburtstag. Als du den Grafen von Neuhof heiratetest, zähltest du zwanzig, ich zehn Jahre. Lebte der edle Herr noch, so könntest du die goldene Hochzeit feiern … ich glaube, im nächsten Winter. – Nun, er ist tot, du bist lange Witwe … Warum zitterst du denn, Elsbeth?«

Sie streckte die hagere Hand aus.

»Lass das, lass das! Willst du, dass ich dich länger anhöre, so wähle ein anderes Thema …«

»Bedauere, Schwester, dass ich dabei beharren muss. Gerade deine Familienverhältnisse sind es, über die zu sprechen ich gekommen bin. Du hast vorhin sehr richtig bemerkt, dass der Geburtstag an das Grab erinnere … ich pflichte dir bei. Siebzig Jahre … welch ein schönes Alter! Elsbeth, gestatte deinem Bruder, deinem einzigen nahen Verwandten, ein freies Wort. Runzele die Stirn nicht, ich meine es gut, herzlich gut mit dir. Entgegne mir nicht, ich solle später wiederkommen, wie du’s mir seit Jahren sagst … in deinem Alter weiß man nicht, wann der Tod anklopft und sein gebieterisches: ›Komm mit!‹ ruft!«

»Mag er anklopfen«, sagte die Alte dumpf, »ich bin gerüstet, ihm zu folgen.«

»Nein, du bist nicht gerüstet!«

»Täglich bereite ich mich vor, das Antlitz des Herrn zu schauen.«

»Das genügt nicht, Elsbeth!«

»Was noch hat die gute Christin zu tun?«

»Sie hat auch zu bedenken, wie sie die Ihrigen auf dieser Erde zurücklässt, hier, wo man nicht Nektar und Ambrosia genießt, ohne zu zahlen …«

»Willst du vielleicht, dass ich dich zu meinem Universalerben einsetze?«, fragte die Alte, und ein lauernder, fast tückischer Blick stahl sich aus ihrem Auge.

»Nein!«, rief Erich. »Ich besitze so viel, dass ich nicht zu darben brauche, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte. Meine Ansprüche an das Leben sind bescheiden, und da ich Junggeselle bin, habe ich für Kinder nicht zu sorgen. Aber du, Elsbeth, hast eine Tochter …«

Erich schwieg, um die Wirkung dieser Worte abzuwarten. Die Gräfin ließ das Kinn auf die Brust herabsinken und starrte auf die gefalteten Hände, deren Zittern stärker zu werden begann.

»Louise! Louise!«, flüsterte sie.

Plötzlich fuhr sie mit einer Lebhaftigkeit auf, die man ihr bei dem hohen Alter nicht hätte zutrauen mögen. Indem sie den Stock mit Elfenbeingriff nahm, rief sie streng:

»Ich habe keine Tochter!«

»Bleibe bei der Wahrheit, Schwester!«

»Wer hat dir gesagt, dass ich eine Tochter habe?«

»Du selbst hast sie Louise genannt.«

»Ich habe keine Tochter!«, wiederholte sie kreischend.

»Dann bedauere ich dich, Elsbeth! Keine liebende Hand drückt dir die Augen zu, wenn Gott dir das Leben genommen hat … keine Träne fällt auf dein Grab. Ich, dein Bruder, kann dich nicht beweinen, denn ich muss mir sagen: Dort übergibt man eine herzlose Mutter dem Grabe, eine Schwester, die den bürgerlichen Bruder verachtet hat. Elsbeth, du sprichst stets von dem Antlitz des Herrn, von dem ewigen Gericht, von der letzten Posaune, von Glanz und Licht, von Heulen und Zähneklappern und wie sonst die Dinge alle heißen, die unsere Frommen im Jenseits vorzufinden hoffen … was willst du antworten, wenn der ewige Richter dich fragt: Elsbeth von Neuhof, warum hast du deine einzige Tochter hilflos zurückgelassen? Warum hast du Gleisnern und falschen Freunden das reiche Erbe gegeben, das deiner Louise gehört? Warum? Warum?«

»Dann werde ich antworten: Weil der Fluch des Vaters auf dem Haupt Louises ruht! Weil ich meinem Gemahl, als er im Sterben lag, den Eid geschworen habe: ›Louise ist meine Tochter nicht mehr.‹ Diese Gründe, so hoffe ich, wirst du ehren, wirst nicht weiter in mich dringen, einen Eid zu brechen, den ich in die Hand eines Sterbenden gelegt habe. Die Trennung von meiner Tochter hat mir großen Kummer bereitet, ich habe Tag und Nacht keine Ruhe gehabt … nur die Religion vermochte mich zu trösten … Ich habe nach langer Zeit erst die Ruhe wiedergefunden, die mein Kind mir geraubt hat.«

Der Kommissionsrat unterdrückte mit Mühe die Entrüstung, welche die Äußerung der Schwester in ihm hervorrief; er wiegte das greise Haupt und lächelte bitter vor sich hin.

»Jetzt bin ich alt«, fuhr die Gräfin fort, »in meiner Brust toben keine Leidenschaften mehr, ich denke und handle kalt und ruhig und betrachte die Welt als das, was sie ist … die Vorbereitung zum ewigen Jenseits. Dass die Dinge sich so gestaltet haben, ist eine Fügung des Himmels, und wehe dem Sterblichen, der den Mut hat, dieser Fügung vorzugreifen.«

»Schwester, du denkst kalt und ruhig, das ist ein Glück. Auch ich bin an diesem Punkt angelangt und freue mich dessen. Nicht um mit dir zu rechten oder deine Handlungen zu tadeln, bin ich gekommen, sondern um mit dir zu überlegen, wie du ein gutes Werk vollbringen kannst. Ich denke, auch dies hat der Himmel gefügt, und der Mensch ist ein Frevler, der die ihm von Gott verliehenen Gaben nicht nutzbringend anwendet. Ich meine damit deinen Verstand … an diesen wende ich mich heute, nicht an dein Herz. Lass sehen, ob du kalt und ruhig zu denken vermagst. Was hat Louise verbrochen, dass die Eltern sie mit so harter Strafe belegen?«

»Weißt du es nicht?«, fragte die Gräfin.

»Nein!«

»Ich werde es dir sagen. Louise ist den Eltern ungehorsam gewesen, Louise hat ihre Ehre, ihren Stand vergessen, sie hat gegen göttliches und menschliches Gebot gehandelt und ist die Frau eines Mannes geworden, dessen Vater stets ein Feind meines Gatten gewesen ist. Als ich ihr Vorstellungen machte, war sie bereits mit diesem Mann ehelich verbunden, sie, die einzige Tochter eines Grafen! Louise hat sich durch diesen Schritt von den Eltern losgesagt … mag sie nun die Folgen tragen!«

Die Gräfin wollte ihren Platz verlassen.

Erich hielt sie zurück.

»Bleibe, Elsbeth! Du wirst wahrlich die Unterredung segnen, zu der ich dich zwinge.«

»Mich zwingen?«

»Ich nenne es so, weil ich nicht gleich einen andern Ausdruck finde. Vergiss nicht, dass ich dein Bruder bin, der es nur gut mit dir meinen kann.«

Die Alte fügte sich mit sichtlichem Widerstreben.

»Fasse dich kurz, Erich!«, sagte sie befehlend.

»So kurz wie möglich, Elsbeth. Louise hat gefehlt, dass sie sich ohne Einwilligung der Eltern verheiratete, es muss dies jeder Unbefangene zugestehen. Dieser Schritt ist jedoch verzeihlich … du selbst hast ihn getan.«

»Erich!«

»Wir überlegen mit kaltem Verstand. Ich will dich nicht kränken, dessen ist Gott mein Zeuge. Du hast recht, ganz recht gehandelt, indem du dem Mann die Hand reichtest, der deinem Herzen zusagte. Unser Vater war ein Kaufmann und hatte als solcher seine Ansichten, die stets maßgebend sein sollten. Ich musste Kaufmann werden, obgleich ich weder Lust noch Beruf dazu verspürte … du warst einem Kaufmann bestimmt, der ein blühendes Geschäft besaß … zogst aber den stattlichen Grafen vor, der sich deines mutmaßlichen Reichtums wegen um dich bewarb. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass du den Grafen von Neuhof geheiratet hast. Wäre ich zu jener Zeit erwachsen gewesen, so hätte ich dem Vater ohne Umstände gesagt: Du darfst Elsbeth nicht hindern, glücklich zu werden, und sie findet ihr Glück an der Seite des Grafen, den sie liebt. Ist er auch nicht reich, so besitzt er doch ein kleines Gut, das seinen Mann ernährt.

Der Vater tobte, machte gute Miene zum bösen Spiel, starb und hinterließ so gut wie nichts. Hätte er noch ein Dutzend Jahre gelebt und hätte er erfahren, dass sein Schwiegersohn unvermutet eine große Erbschaft getan hat, er würde den Ehebund der ungehorsamen Tochter aus vollem Herzen gesegnet haben. – Du hast also das Glück gefunden, das du erhofft hast, trotz der Einsprache des Vaters, der als Kaufmann dachte und handelte. Und weißt du, was aus dem Mann geworden ist, den dir unser Vater bestimmt hatte?«

»Nein, ich habe mich nicht um ihn gekümmert.«

»Nachdem er einen betrügerischen Bankrott gemacht hatte, hat er sich dem Arm der Gerechtigkeit durch die Flucht entzogen. Man sagt, er sei nach Brasilien gegangen und habe Weib und Kind im Elend zurückgelassen. Die Vorsehung hat besser für dich gesorgt, als der kurzsichtige Vater es konnte. Darum, Elsbeth, grolle über diesen Punkt mit deiner Tochter nicht. Hättest du dich nach dem Willen des Vaters verheiratet, du würdest heute eine Bettlerin sein, vorausgesetzt, dass Gram und Jammer dich nicht vor der Zeit in die Grube gebracht hätten.«

»Ich grolle Louise nicht«, flüsterte die Alte nachdenklich; »aber mein Gemahl …«

»Halt, jetzt kommen wir auf den rechten Fleck! Der stolze Graf war erbittert über die Mesalliance seiner Tochter. Da liegt’s! Als er arm war, verheiratete er sich mit der Tochter eines bürgerlichen Krämers, da dachte er nicht an den Grafentitel … Geld und wiederum Geld war die Losung … kaum war die Erbschaft eingegangen, so erwachte der Ahnenstolz des edlen Herrn. Elsbeth, der Graf würde dich fortgejagt haben, wenn du nicht schon zu lange seine Frau gewesen wärst. Und auch du, Elsbeth, huldigst einem hirnlosen Vorurteil! Gestehe es nur, ein Baron oder Fürst, und wäre er der leichtsinnigste Mensch, würde dir und deinem Gatten zugesagt haben.«

»Hast du vollendet, Erich?«

»Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass es lieblos ist, bei anderen Schritte zu verdammen, die man in der Jugend selbst begangen hat. Nun habe ich nichts mehr zu sagen.«

Die Gräfin nahm ihren Krückstock und erhob sich.

»Den Eid, den ich geschworen habe, kann ich nicht brechen!«, sagte sie entschieden und würdevoll. »Das Weib ist dem Manne untertan, so steht es in der Schrift. Mag der Gemahl dort oben verantworten, was er mir zu tun geheißen hat … ich bleibe fest, meinen Vorsatz soll keine Macht der Welt erschüttern. Ich fluche Louise nicht, aber ich kann sie auch nicht als Tochter anerkennen. Mag sie den Weg nun allein vollenden, den sie ohne ihre Eltern eingeschlagen hat.«

»Elsbeth, der Graf ist seiner Sinne nicht mehr mächtig gewesen, als er den Eid von dir verlangte. Und du als vernünftige Frau hättest ihn nicht leisten sollen.«

»Ich habe ihn geleistet!«

»Was du einem Wahnsinnigen versprochen hast, brauchst du nicht zu halten.«

Die Gräfin zuckte zusammen.

»Wahnsinnig«, flüsterte sie, »der Graf sei wahnsinnig gewesen?«

»Ein gesunder Verstand fordert alberne Dinge nicht! Mache dein Testament, Schwester, und setze die Tochter, dein einziges Kind, zur Erbin ein, dann wirst du ruhig und mit dem beseligenden Bewusstsein sterben, als Christin und Mutter deine Pflicht erfüllt zu haben.«

»Hofft die Tochter schon auf meinen Tod?«

»Nein, dazu ist Louise zu gut, zu edel! Man stirbt auch nicht gleich, wenn man sein Testament macht; aber Vorsicht ist die Mutter der Weisheit.«

»Mein Testament ist gemacht.«

»Schon? Oh, der Hausfreund versteht seine Sache; er hat mehr Gewalt über dich als der Bruder. Bist du nicht zu erweichen, Elsbeth? Regt sich das Muttergefühl in deiner Brust nicht, wenn ich dir sage: Louise ist unglücklich, sie leidet, weil du ihr den Zutritt in das Elternhaus verweigerst …«

»Mehr noch deshalb, weil ich ihr meinen irdischen Mammon nicht hinterlasse! Der Eigennutz treibt die Frau, nicht die Liebe. Jetzt treten die Folgen ihres Leichtsinns ein … Sorge du doch für die Nichte, die dich so lebhaft beschäftigt. Hat sie dir vielleicht Prozente von dem Gewinn versprochen, den deine Beredsamkeit erzielen soll? Du bist kein gewandter Anwalt, Erich; wärst du es, so hättest du mich nicht an Dinge erinnert, die mir das Blut in den Kopf treiben. Überlasse mich jetzt meinen Betrachtungen, und sollte ich noch einen Geburtstag erleben, so verschone mich mit deiner Gratulation.«

Der Kommissionsrat wurde rot vor Zorn.

»Du verbietest mir mit dürren Worten dein Haus … gut, ich werde es nie wieder betreten. Sperre dich ab von der Welt, wie es der Hausfreund will, der nach deinem Vermögen trachtet; bete Tag und Nacht … der da oben lässt sich nicht betrügen, er schaut in das innerste Mark des Menschen. Aber neu präge deinem Gedächtnis ein, Elsbeth, arme verblendete Frau, was ich dir noch sagen werde. Louise hat auf dieser Welt weiter keine Stütze als mich, darum nehme ich mich ihrer so tätig an. Was die leibliche Mutter unterlässt, tut der Onkel. Solange ich lebe, ist sie vor Hunger und Not geschützt; wenn ich sterbe, ist sie bettelarm. Und Louise hat Kinder, zwei hoffnungsvolle Kinder. Soll auch diese dein Hass treffen, der Hass, der künstlich erzeugt ist und künstlich genährt wird? Den Buben vernichte ich, der deinen alten Kopf mit gefährlichen Vorurteilen anfüllt. Du bist alt, bist nicht mehr ganz zurechnungsfähig … Darum kämpfe ich nicht mit dir …«

»Genug, Erich! O wie viel muss der Gerechte leiden!«

»Diese Redensart ist bekannt, ich habe sie oft gehört und gelesen!«

»Du wirst unverschämt!«

»Dein Urteil über meine Person ist mir gleichgültig. Von diesem Augenblick an bist du meine Schwester nicht mehr – ich betrauere dich als eine Tote. Aber mit deinen Erben binde ich jetzt schon an. Lebe wohl, Elsbeth, wenn du kannst, und denke an deinen siebzigsten Geburtstag … ich werde ihn nie vergessen.«

Der Kommissionsrat verließ erregt das Zimmer.

»Er ist immer noch derselbe!«, flüsterte Elsbeth, die ihre Ruhe nicht verloren hatte. »Das Alter lässt doch sonst den Verstand reifen und macht den Menschen besonnen … dieser Erich bleibt, wie er ist. Ich soll mein Testament zugunsten Louises machen … in diesen Worten liegt die ganze Absicht des Spekulanten ausgedrückt. Louise erhält eine kleine Summe und das Übrige meines Besitztums wird der ersten Bestimmung entgegengeführt. Dabei bleibt es. Der zornige Mensch spielte auf den Baron von Lyser an … wie kann er dem guten Manne schaden? Es gibt noch Gesetz und Recht im Land. Übrigens werde ich meinem Anwalt beizeiten einen Wink geben; man darf eine ausgesprochene Drohung nicht ganz unbeachtet lassen.«

Sie nahm ihren Platz ein, ergriff die Bibel und begann zu lesen.

II.

Der Bienenvater

Der Kommissionsrat stand auf dem Hausflur und fragte den Bedienten, der die Tür öffnen wollte:

»Ernst, kommt der Baron von Lyser oft zu meiner Schwester?«

»Von Zeit zu Zeit, lieber Herr.«

»Nicht oft?«

»Kann es nicht sagen. Die gnädige Frau empfängt überhaupt wenig Besuche. In unserm Haus ist es still wie in einem Kloster.«

»Schweife nicht ab, Freund, ich habe nach dem Baron gefragt.«

»Ich kann Ihnen darauf nur antworten, dass der Herr Baron selber kommt.«

»Allein?«

»Stets allein.«

Erich sah den Bedienten mit forschenden Blicken an.

»Ernst, du dienst schon lange in dem gräflichen Haus, hast manche Wohltat von meiner Schwester genossen … sei dafür dankbar und wende dich unserer Familie zu. Als Comtesse Louise ihren geheimen Liebeshandel unterhielt, machtest du den Boten …«

»Lieber Herr!«

»Ich weiß alles.«

»Comtesse Louise war die Tochter vom Hause, ich musste ihren Befehlen gehorchen.«

»Was meinst du, wenn ich meiner Schwester diese Entdeckung mitteile …«

»Sie werden mich doch nicht unglücklich machen, Herr Kommissionsrat!«

»Nein, ich werde sogar für dich sorgen, wenn du mich von Zeit zu Zeit besuchst und mir berichtest, was hier im Hause vorgeht. Du verstehst mich … mehr brauche ich dir nicht zu sagen. Von dem Baron hast du nichts zu erwarten; diene den Verwandten deiner Herrin und du wirst dich wohl dabei befinden. Jetzt kannst du ausgleichen, was du zu einer gewissen Zeit Übles angerichtet hast. Ich erwarte dich in meiner Wohnung, die du kennst; bleibst du aus, so verfahre ich nach meiner gewöhnlichen Manier. Ich hoffe indes, dass du noch so viel Liebe zu deiner Herrin hast, um die alte Frau vor tückischen Gleisnern zu schützen. Merke dir: Der Baron bekommt nicht einen Heller von dem Vermögen meiner Schwester. Nun öffne mir die Tür!«

Ernst führte den Befehl aus. In dem Augenblick, als Erich die Schwelle überschreiten wollte, flüsterte der Bediente:

»Lieber Herr, ist denn die Louise bei Ihnen?«

»Gewiss! Ich muss mich ihrer annehmen, wenn sie nicht umkommen soll.«

Der greise Diener zitterte.

»Herr Kommissionsrat, hier können wir nicht viel sprechen, da der Baron jeden Augenblick kommen muss … nein, ich will Ihnen nur die Wahrheit sagen … er befindet sich schon in seinem Zimmer.«

»Hat er denn ein Zimmer?«

»Die Gräfin selbst hat es ihm angewiesen. Dort macht er Toilette und betet … er kam während der Unterredung, die Sie mit meiner Herrin hatten. Gehen Sie getrost, ich suche Sie vielleicht heute noch auf. Gott sei Dank, dass Sie sich der armen Louise annehmen; es ist wahrlich die höchste Zeit, wenn etwas für sie geschehen soll. Ich höre die Glocke … Auf Wiedersehen!«

Die Tür wurde geschlossen. Erich stand auf der Straße.

»Der Kerl scheint aufrichtig zu sein«, murmelte er vor sich hin. »Er mag mir wohl nicht getraut haben, hat mich vielleicht für einen Erbschleicher gehalten. Diese Vorsicht flößt mir Vertrauen ein; ich werde ihn übrigens noch auf eine Probe stellen, ehe ich offen Rücksprache mit ihm nehme. Ans Werk denn, die Zeit ist kostbar.«

Er ging an dem Gitter hin, dass, wie wir schon bemerkt haben, durch Bretter ausgefüllt war. Am Ende des Gitters öffnete sich eine Gasse, die durch hohe Hecken gebildet wurde. Der Weg, wenig betreten und mit Gras bedeckt, führte zu einsamen Gärtnerwohnungen. Erich mochte mit der Örtlichkeit vertraut sein; er schritt rüstig weiter, bis er ein Haus erreichte, das links von der blühenden Hecke lag. Hohe Bäume überragten das Dach des kleinen einstöckigen Gebäudes. Kaum hatte der Kommissionsrat die Glocke gezogen, so wurde auch schon die grün angestrichene Tür geöffnet. Eine bejahrte Bäuerin rief ihm entgegen:

»Guten Morgen, Herr Kommissionsrat! Ich warte schon seit einer halben Stunde auf Sie.«

Der Alte trat lächelnd ein. Der Hausflur, der ihn empfing, war sauber und nett. Durch die geöffnete Hintertür sah man in einen Garten, der durch einen kleinen Hof von dem Haus getrennt wurde.

»Sind die Zimmer fertig, Frau Miete?«

»Gestern Abend schon, lieber Herr. Überzeugen Sie sich. Sie werden Ihre Freude daran haben.«

Erich stieg eine schmale Treppe hinan. Der Korridor, den er betrat, war klein, aber hell und sauber. Frau Miete zeigte ihrem Gast mit triumphierendem Lächeln zwei Stübchen und ein Schlafgemach, die so freundlich und nett waren, dass Erich laut in Verwunderung ausbrach.

»So habe ich mir die Wohnung gewünscht!«, rief er aus.

»Sie können heute einziehen.«

»Hören Sie mich an, Frau. Ich habe die Wohnung nicht für mich, sondern für zwei Damen gemietet.«

»Für zwei Damen?«, fragte die Frau überrascht.

»Erschrecken Sie nicht!«, fuhr der Alte lächelnd fort. »Die Damen, die ich Ihnen bringe, werden in stiller Zurückgezogenheit wohnen. Ich bürge für alles … Sie verstehen mich doch?«

»Gewiss, Herr Kommissionsrat.«

»Stellen wir die Bedingungen fest. Sie wollten den Mietpreis erst nennen, wenn die Zimmer eingerichtet sind … fordern Sie, Frau!«

»Sechs Taler für den Monat …«

»Das ist …«

»Zu viel?«, unterbrach ihn rasch die Hausfrau. »Mein Gott, ich habe es wohl gefürchtet!«

»Nein, zu wenig! Ich zahle zehn Taler und sofort auf vier Monate im Voraus. Hier ist Geld!«

Er zog sein Portefeuille und warf die Summe in Banknoten auf den Tisch. Frau Miete starrte das Geld an.

»Ich will es nur gestehen …«, stammelte sie, »wir befinden uns in großer Verlegenheit … nun sind wir gerettet. Die Gärtnerei ist sehr schlecht gegangen …«

»Genug! Genug! Ich komme jetzt zu den Bedingungen, die Sie zu erfüllen haben.«

»Ich tue gern alles, was Sie wünschen, lieber Herr Kommissionsrat. Mein Bruder Andreas, der Fiaker, hat mir schon gesagt, was für ein guter Herr Sie sind!«

»Vor allen Dingen fordere ich Verschwiegenheit.«

»Ich kann schweigen wie mein Mann, dem ein Schlagfluss die Zunge gelähmt hat. Da sitzt er draußen zwischen seinen Bienen … er hört und sieht alles, aber er kann nicht antworten, wenn er gefragt wird. Darum geht er auch nicht aus und wirtschaftet nur im Garten.«

»Weiter also! Die beiden Damen sind Mutter und Tochter, meine Verwandten. Die Mutter nennen Sie einfach Madame Born und die Tochter Fräulein Adeline.«

»Madame Born … Fräulein Adeline … gut! Ich werde es nicht vergessen.«

»Ihren Mietern muss die Benutzung des Gartens freistehen.«

»Die schöne Laube, die dicht an den gräflichen Garten grenzt, ist wie ein Häuschen; die Damen mögen den ganzen Tag darin zubringen. Und die Blumenbeete, die in der Nähe liegen …«

»Werden sie sich ansehen, gut, recht gut. Sie inkommodieren die Damen so wenig wie möglich und sagen keinem Menschen, dass ich zuweilen komme oder mit Ihren Mieterinnen verwandt bin. Sie wissen überhaupt nichts weiter, als dass Madame Born eine Sommerwohnung von Ihnen gemietet hat. Sollten weitere Anordnungen nötig werden, so erteile ich sie Ihnen noch. Nun führen Sie mich in den Garten.«

»Gern, lieber Herr!«

Beide stiegen die Treppe hinab, gingen durch den Hof, in dem sich ein Brunnen befand, und traten in den Garten, der mit Gemüse- und Blumenbeeten angefüllt war.

Dicht an der hohen Taxushecke, die den gräflichen Garten begrenzte, stand ein kleines Bienenhaus, vor dem sich ein Beet mit allen den Gewächsen ausbreitete, die den Bienen vorzüglich Nahrung geben. Die kleine farbenreiche Fläche gewährte einen köstlichen Anblick. Tausende von Bienen schwärmten von Kelch zu Kelch, von Blüte zu Blüte. Das Summen in der stillen, warmen Frühlingsluft war ein köstliches, poetisches Geräusch. Und dazwischen sangen die Vögel, die sich in dem frischen Grün der Bäume verborgen hielten. Man sah sie nicht, aber man hörte sie desto deutlicher. Über dem duftigen Fliederstrauch in der Nähe des einfach aus Holz gezimmerten Bienenhäuschens saß ein alter Mann, der behaglich sein Pfeifchen schmauchte und das Treiben der fleißigen Insekten beobachtete. Er mochte sechzig und einige Jahre zählen. Sein durchfurchtes Gesicht war schon braun gebrannt von der Sonne. Ein schwarzes Lederkäppchen, unter dem volles weißes Haar hervorquoll, bedeckte den Kopf des Alten. Seine Kleidung passte nicht mehr zu der Zeit, in der sich die Ereignisse zutrugen, die wir schildern. Eine Schoßjacke aus schwarzem Tuch, dicht mit großen Knöpfen besetzt, hüllte den breiten Oberkörper ein. Die Manchesterbeinkleider von ungewisser Farbe staken in langen Ledergamaschen, die bis über die Knie reichten. Schwerfällige Schuhe vollendeten das abgetragene, aber reinliche Kostüm des Alten, der ruhig an seinem Platz verblieb, als der Kommissionsrat sich ihm näherte.

»Da ist mein Mann!«, sagte die Frau. »Er weicht und wankt nicht von seinen Bienen, die er lieb hat wie seine Kinder. Triebe ihn der Hunger nicht dann und wann ins Haus, er würde hier den ganzen Tag sitzen. Peter, grüße doch den Herrn!«

Peter nahm sein Käppchen ab, das er in der Hand behielt. Nun zeigte sich sein bewunderungswürdiger Schädel. Rund und glänzend dehnte sich eine große Glatze von der Stirn bis an den Hinterkopf aus. An den Schläfen prangten dichte Büschel weißer Haare. Peter, noch als Greis schön, musste einst ein stattlicher Mann gewesen sein.

»Ihr könnt also nicht sprechen, Peter Miete?«, fragte der Kommissionsrat.

Der Greis deutete mit der Hand auf die Zunge, als ob er sagen wollte: Da liegt der Fehler.

»Seid Ihr schon lange der Sprache beraubt, armer Mann?«

Peter deutete auf seine Frau.

Diese antwortete:

»Ach Gott ja, es ist schon lange her. Sie hätten ihn sehen sollen, als wir heirateten! Ich kann nicht daran denken, ohne dass mir das Wasser in die Augen kommt.«

Frau Miete tat, als ob sie mit der weißen Leinenschürze Tränen trocknete. Wir können nicht sagen, ob sie wirklich geweint hat; nur so viel dürfen wir versichern, dass sich ihrer eine schmerzliche Erregtheit bemächtigte, der sie durch die Worte ein Ende machte:

»Ich soll nun einmal kein Glück haben! Solange mein Mann tüchtig mit Hand anlegen konnte, hatten wir unser gutes Auskommen; seit ich aber allein schaffen muss, bringt die Gärtnerei nicht viel ein. In den letzten Jahren haben wir Schulden gemacht … Gott sei Dank, ich kann nun einen Teil davon bezahlen.«

Die Redselige hätte alle ihre Verhältnisse genau geschildert, wenn der Kommissionsrat die Frage nicht hingeworfen hätte:

»Kann sich denn Peter nicht durch Schreiben verständlich machen?«

»Nein, lieber Herr, er kann nur notdürftig lesen; mit dem Schreiben ist es nichts. Aber die Bienenzucht weiß er zu handhaben, dass es eine wahre Freude ist. Im Herbst und Frühling greift er manchmal zum Spaten, um mir graben zu helfen; es dauert aber nicht lange, dann schleudert er wütend das Gerät zu Boden und geht seiner Wege. Ich glaube, der Schlagfluss hat ihm auch den Verstand ein wenig verrückt … Fürchten Sie nichts für Ihre Damen, mein lieber Herr, Peter ist nicht bösartig oder sonst gefährlich; er zeigt sich im Gegenteil sehr gefällig. Sein Unmut äußert sich nur darin, dass der Alte stumm und starr sitzt wie ein Klotz, und wenn man tausend Fragen an ihn richtet. Dann will mir scheinen, als ob er auch das Gehör verloren hätte. Der Doktor meint, Arznei hälfe nicht, wir sollten meinen Mann nur ruhig gewähren lassen. Aber es wäre zu verwundern, dass er so rüstig wäre und so lange lebte.«

Während dieses Gesprächs waren beide an die große Laube gelangt, die, von Holzwerk gebildet, sich an die Taxushecke lehnte. Es war ein schattiges, einsames Plätzchen. Die Ranken der Judenkirsche bildeten ein Gewölbe, das dem Eindringen der Sonnenstrahlen wehrte. Am Eingang prangten zwei mächtige Fliederbäume, die bereits zu blühen begonnen hatten. Ein alter Birnbaum breitete seine knorrigen Zweige so weit aus, dass sie zum Teil das Dach der Laube bedeckten.

»Ich werde für Möbel sorgen«, meinte Herr Erich, als er den leeren Raum sah. »Doch zu welchem Zweck ist das Loch in der Taxushecke?«

»Mein Mann sieht zuweilen in den gräflichen Garten, er hat es hineingeschnitten. Wenn die Bienen schwärmen, muss er beobachten, wohin sie ziehen. Die Tiere fragen nicht, wer der Eigentümer des Baumes ist, an dessen Zweige sie sich in schwarzen Klumpen hängen. Voriges Jahr hat mein Mann zwei Schwärme aus dem Nachbargarten holen müssen. Wenn die Blätter ausgewachsen sind, sieht man die Öffnung nicht mehr.«

Erich betrachtete den gräflichen Garten. Soviel sich von der Laube aus erkennen ließ, erfreute sich das schöne Grundstück keiner aufmerksamen Pflege. Auf den Beeten, die mit Buchsbaum eingefasst waren, wucherten Gras und Unkraut. Alle Gesträuche – die meisten davon waren seltener Art – bildeten verwilderte Gruppen. Weiterhin erhoben sich riesige Platanen, die Haine und Wäldchen bildeten. Hier und dort sah man Sandsteinstatuen von kolossaler Größe. Durch die Lichtung der Gesträuche schimmerte die Kuppel eines Pavillons oder das Dach eines Lusthäuschens. Arbeiter oder sonst Leute, die sich der Pflege des Gartens unterzogen, sah man nirgends. Der frische Geruch von Gras erfüllte die ganze Gegend. Und dabei war es so still, dass man die Nähe einer großen Stadt durchaus nicht vermutete. Erich sprach seine Verwunderung darüber aus.

»Der gräfliche Garten«, erklärte Frau Miete, »erstreckt sich wohl noch eine halbe Stunde in die Felder hinaus. Weiterhin beginnt eine hohe Mauer, die alles einschließt, was zu dem Haus der alten Gräfin gehört. Die Besitzerin kümmert sich um das schöne Grundstück nicht, das viel Geld eintragen könnte, wenn es gut bewirtschaftet würde. Uns kommt es vor, als ob jenseits der Hecke eine Wüstenei wäre. Alles wächst und wuchert in den lieben Tag hinein. Es ist eine wahre Sünde und Schande. Das Obst wird im Herbst nicht abgenommen, es verfault auf den Bäumen oder wird gestohlen. Die Wirtschaft da drüben ist mir unerklärlich.«

»Zeigt sich die Gräfin nicht zuweilen?«, fragte Erich.

»O ja. Früher machte sie Spaziergänge, doch seit einigen Jahren lässt sie sich fahren.«

»Sie lässt sich fahren?«

»In einem kleinen Wagen, den der alte Bediente schiebt. Es sieht recht traurig aus. Die steinreiche Frau sitzt so krumm in dem schönen Fuhrwerk, dass man kaum ihren Kopf sehen kann. An der Hecke fährt sie herunter, dann den krummen Weg an dem Rasenplatz hin und da, wo das Treibhaus steht, das auch dem Verfall nahe ist, verschwindet sie. In diesem Jahr habe ich meine Nachbarin noch nicht gesehen. Sie wird nun wohl bald kommen, da es warmes Wetter ist.«

»Kommt sie allein?«

»Selten, Herr Kommissionsrat.«

»Wer ist bei ihr?«

»Ein langer, hagerer Herr, der wie ein Gespenst neben dem Wagen hergeht.«

»Wer ist denn dieses Gespenst?«

»Das habe ich noch nie erfahren können. Er geht ganz schwarz gekleidet, hat lange Haare und trägt einen flachen schwarzen Hut. Den vorigen Sommer hat er auch einmal den Wagen geschoben, was ihm viel Mühe zu machen schien.«

»Wie, den Wagen hat er geschoben?«

»Wir konnten es durch die Hecke sehen. Ich musste lachen … das Ding war zu drollig. Endlich kam der Bediente und die Fahrt ging rascher.«

Erich schüttelte ernst sein graues Haupt, sah noch einige Augenblicke in den gräflichen Park und verließ die Laube. Der Weg führte an dem Bienenhaus vorüber. Peter saß immer noch auf seinem Stuhl, rauchte und erfreute sich an der Tätigkeit der Bienen.

»Auf Wiedersehen, Alter!«, rief Erich.

Peter lüftete sein Käppchen und blickte ernst dem Fremden nach, der mit der Frau das Haus betrat. Es schien ihm nicht recht zu sein, dass seine Einsamkeit gestört wurde, denn missmutig warf er die Pfeife auf den lockeren Boden, kreuzte die Arme und starrte düster zu dem Wipfel des Birnbaumes, der leise und geheimnisvoll, von einem Lufthauch bewegt, rauschte. So traf ihn die zurückkehrende Frau, die den Kommissionsrat bis zur Tür geleitet hatte.

»Peter«, sagte sie, »ich merke schon, dir ist es nicht recht, dass ich vermietet habe. Du machst ein Gesicht, als ob dir ein Bienenschwarm entflohen wäre.«

Der Bienenvater nickte mit dem Kopf.

»Der Herr, den du gesehen hast, wird nicht bei uns einziehen.«

Peter hob beruhigt die Pfeife empor.

»Aber zwei Damen werden kommen«, fuhr die Frau fort. »Eine Mutter mit ihrer Tochter. Ich habe bereits so viel Geld erhalten, dass ich die Zinsen von dem Kapital bezahlen kann, dass auf unserm Haus steht. Bist du nun zufrieden?«, fragte sie, indem sie die Banknoten zeigte.

Der Mann stand auf, nahm das Geld und betrachtete es. Ein seltsames Lächeln verzerrte seine aufgesprungenen Lippen. Er mochte Gefallen finden an der Summe, die ihm ohne Arbeit geworden war.

»Da! Da!«, rief er mit Anstrengung.

Es waren dies die einzigen Töne, die er hervorzubringen vermochte.

Er gab das Geld zurück.

»Die Damen werden unsern Garten und jene Laube mitbenutzen, wie es der Herr ausbedungen hat. Setze deinen Stuhl hinter den Fliederstrauch und kümmere dich um die Laube nicht. Die Laube brauchst du nicht zu betreten, da sie vermietet ist. Sei hübsch bescheiden, wenn dir unsere Mieterinnen zufällig begegnen sollten, und leiste ihnen kleine Dienste, während ich auf dem Markt bin. Übrigens nimm dich in Acht; fremde Leute brauchen deine üblen Gewohnheiten nicht kennenzulernen. Ich bereite das Mittagessen … in einer Stunde magst du zu Tisch kommen.«

Die Frau ging in den Hof, füllte aus dem Brunnen einen Eimer mit Wasser und trug das volle Gefäß in die Küche, die sich im Erdgeschoss des Hauses befand. Peter holte einen Lederbeutel aus der Tasche seiner Schoßjacke, füllte den Kopf seiner Pfeife mit Tabak, schlug Feuer an, legte den glimmenden Schwamm, der einen süßlichen Geruch verbreitete, auf die Pfeife und rauchte, dass eine große blaue Wolke seinen Kopf einhüllte. Wie eine Bildsäule stand er lange unter dem blühenden Fliederbaum, der ihn vor den Strahlen der Sonne schützte. Er mochte über ein wichtiges Problem nachdenken, denn oft hob er die Hand, bewegte die Lippen und wiegte das Haupt. Jetzt musste er die Lösung gefunden haben. Schlau lächelnd griff er in die Tasche und holte ein großes Gärtnermesser, eine sogenannte Hippe, hervor, deren krumme Klinge er betrachtete und untersuchte. Dann ging er zu dem Bienenhaus. Zwischen dem Häuschen und der Hecke befand sich ein sehr schmaler Gang; in diesen Gang zwängte sich der Bienenvater und begann die Zweige aus der Taxushecke zu schneiden. Nach einer halben Stunde war die durch diese Arbeit bewirkte Öffnung so groß, dass Peter seinen Kopf hineinbringen konnte.

»Da! Da!«, rief er zufrieden.

Und nun sah er in den gräflichen Garten. Sein Gesicht erheiterte sich, die großen Augen glühten. Plötzlich murmelte er; es klang wie ein dumpfes Stöhnen. Behutsam zog er den Kopf zurück und sank leise auf die Knie nieder. Seine Augen blieben in der Höhe, dass sie durch die Öffnung blicken konnten. Die derben Fäuste des Bienenvaters, die sich auf die Erde stützten, zitterten. Was bewirkte diese gewaltige Erregung in dem alten Mann, der sich bemühte, jedes Geräusch zu vermeiden und doch zu beobachten? Hätte der Leser hinter dem Bienenvater gestanden und mit ihm durch die Öffnung gesehen, so würde er Zeuge folgender Szene gewesen sein.

Den Weg herab, dicht an der Taxushecke, kam ein eleganter Stuhlwagen, der von einem alten Bedienten in Livree geschoben wurde. In dem gepolsterten Sitz saß die alte Gräfin, genau so, wie es Frau Miete dem Kommissionsrat beschrieben hatte. Die Greisin war in einen Mantel aus schwarzem Atlas gehüllt, der über die Lehnen wie eine Decke hinweghing. Die drei Räder des Wagens bewegten sich so leicht, dass sie kaum ein leises Geräusch in dem Kiessand verursachten. Neben dem Wagen ging eine lange, hagere Gestalt, die fast einem geistlichen Herrn glich. Es war der Baron von Lyser, dessen der Bediente Ernst im Gespräch mit dem Kommissionsrat erwähnt hatte. Er trug einen langen schwarzen Rock, der über der schmalen Brust fest zugeknöpft war, ein weißes Halstuch und herabwallendes blondes Haar unter einer Art Quäkerhut. Als Stütze bediente er sich eines gelben Rohrstocks, den er von Zeit zu Zeit nachlässig hinter sich herschleifen ließ. Sein weißes Gesicht, völlig bartlos, war lang und hager. Eine goldene Brille mit blauen Gläsern bedeckte die Augen. Bis jetzt hatte der Zug sich in einer schattigen Kastanienallee bewegt; dort, wo der Bienenvater lauschte, endete diese Allee und der Weg führte über eine duftende Wiese.

»Ah, ah!«, rief der Baron mit sonorer Stimme. »Die Natur prangt in ihrem besten Frühlingsschmuck: eine Braut, gerüstet den Bräutigam zu empfangen. Überall Licht und Glanz … Das ist ein Festtag, den der Herr selbst bereitet, um sein liebstes Kind zu ehren! Mit dieser Fülle von Pracht war noch kein Tag angetan in diesem Frühling!«

Der Bediente musste auf Befehl der Gräfin halten.

»Hier ist mein Lieblingsplätzchen!«, rief sie, den Kopf emporhebend. »Von diesem Punkt aus kann ich den Park mit den Blicken erfassen. Ach, dort sehe ich die Kuppel des Mausoleums, in dem die irdischen Reste meines Gemahls ruhen. Die Sonne bildet eine Glorie um das schützende Dach, das sich wie ein Phönix aus dem Grün der Bäume erhebt. Baron, der heutige Tag stimmt mich zu ernsten Betrachtungen … ich werde ein Gebet an dem Sarg meines Gemahls verrichten.«

»Sie werden im stillen Kämmerlein beten, meine liebe Freundin; dort, wo der dumpfe Hauch der Verwesung weht, könnte Ihr Körper Schaden erleiden … es ist mir heilige Pflicht, Ihnen abzuraten. Der gütige Gott hat Sie mit der köstlichen Gabe der Gesundheit gesegnet, hat Sie das siebzigste Lebensjahr erreichen lassen … seien Sie dankbar, indem Sie das Empfangene sorgfältig wahren. Ich kann nicht zustimmen, so gern ich jeden Ihrer Wünsche erfüllt sähe.«

»Sie Guter und Lieber«, rief die Gräfin, »sind doch stets um mein Wohl besorgt. Ihre Obhut rührt mich tief.«

»Folgen Sie nur stets meinem Rat, dem Rat des erfahrenen und teilnehmenden Freundes, und Sie werden Ihr kostbares Leben sicher bis auf hundert Jahre bringen.«

»Danke, guter Freund!«

»Nehmen Sie meinen Rat an?«

»Ich wäre töricht, wollte ich ihn überhören.«

»Sie haben sich diesen Morgen schon erregt …«

»Leider! Die Menschen sind böse, sie achten das alles nicht … selbst der eigene Bruder …«

»Eigennutz und Habsucht herrschen jetzt in der Welt wie noch nie. Der Teufel schleicht im Lammfell umher, er dringt auch in die Wohnungen der Frommen … Unser Ernst hätte seine Gebieterin besser bewachen sollen.«

»Verzeihung, gnädiger Herr«, antwortete der Bediente, »ich habe den Bruder meiner Gebieterin stets am Geburtstag angemeldet.«

»Freilich, du konntest nicht wissen, dass der weltlich gesinnte Mann mehr wollte als einen Glückwunsch darbringen.«

»Sprechen wir nicht mehr davon!«, meinte die Gräfin. »Ernst hat den Befehl in Bezug auf meinen Bruder empfangen, er wird nun darnach zu handeln wissen.«

»Die gnädige Frau kann sich auf mich verlassen. Es soll kein Profaner Ihre Ruhe wieder stören.«

Der Baron hatte sein Haupt entblößt. Den Hut zwischen den emporgehobenen Händen haltend, blickte er, wie in Verzückung, zur Sonne, die strahlend hinter einem Baumwipfel hervorgetreten war. Das blonde Haar der Perücke floss ihm in den Nacken herab. Hätte ein Maler das Original zu einem modernen Prediger in der Wüste gesucht, hier würde er das schönste Exemplar gefunden haben.

»Er betet!«, flüsterte die Gräfin.

»Der fromme Mann«, fügte Ernst hinzu.

»Entblöße dein Haupt, Ernst!«

»Ja, gnädige Frau!«

»Wir wollen mit ihm beten! Der Anblick ist hehr und groß!«

»O Urquell der Gnade!«, rief der Baron. »Gieße deine Kraft, deine Segnungen auf das Haupt der teuren Freundin, die heute ihren Geburtstag begeht! Ich bete dich an in Demut und preise deine Liebe durch alle Lande.«

Der Wagen rollte weiter; er verschwand zwischen den Gesträuchen.

Peter blieb noch lange an der Öffnung in der Hecke; starr überblickte er den Park, in dem es nun wieder still und einsam war wie zuvor. Plötzlich erhob er sich. Unheimlich lächelnd drohte er mit der geballten Faust zum Park hinüber. Dann ging er auf den Platz vor dem Bienenhaus zurück, wo er stehen blieb und die erloschene Pfeife anzündete. Bald rief ihn die Gattin zu Tisch.

III.

Louise

Gegen ein Uhr mittags betrat der Kommissionsrat ein bescheidenes Haus in der Vorstadt. Mit der Bedächtigkeit seines Alters stieg er zwei Treppen hinan. Auf dem kleinen Korridor zeigten sich zwei Türen. Erich wandte sich zu der rechts und zog die Glocke. Schon nach einer halben Minute wurde die Tür geöffnet. Ein Männlein, klein wie ein Gnom, stand freundlich lächelnd auf der Schwelle.

»Guten Tag, Meister Just!«

Der Meister zog rasch seine Mütze aus weißer Baumwolle.

»Viel Ehre, Herr Kommissionsrat!«, antwortete er mit einer wahren Kinderstimme und ließ den Gast ehrerbietig eintreten. Zugleich beobachtete er große Vorsicht, um jedes Geräusch zu vermeiden.

»Wollen Sie zuvor mit mir sprechen?«, fragte er leise und geheimnisvoll.

»Nur einige Augenblicke, mein lieber Meister.«

Der kleine Mann öffnete die Tür seines Wohnstübchens. Der Arbeitstisch, das große Bügeleisen und verschiedene angefangene Kleidungsstücke verrieten, dass hier ein Schneider sein Gewerbe trieb. Meister Just schob einen Stuhl in die Mitte des Zimmers. Dann sprang er, geschmeidig wie eine Katze, auf den Arbeitstisch und verbarg die mit Filzschuhen bekleideten Füße in dem halbrunden Loch des weiß gescheuerten einfachen Möbels, als der Kommissionsrat sich niedergelassen hatte. Meister Just mochte fünfzig Jahre zählen, er sah jedoch jünger aus, da seine Körperformen von den kleinsten Dimensionen waren. Er glich eher einem Knaben als einem Mann. Von Bart war in seinem runden Gesichtchen keine Spur zu entdecken. Sein hellblondes Haar, noch ziemlich stark, kräuselte sich an den Schläfen, dass man hätte meinen mögen, der Meister sei eitel auf seinen Kopfschmuck. Aber Eitelkeit war sein Fehler nicht, er liebte mehr die Bequemlichkeit und hielt sich dabei für einen sehr praktischen Menschen. Seine Toilette war einfach: sie bestand aus Pantalons von verwaschenem gelben Nanking, aus einer grauen Tuchweste, die stets fest zugeknöpft war, und aus einem Halstuch von blauem Kattun. Da er keine Jacke trug, sah man die schneeweißen Ärmel seines Leinenhemdes.

»Entschuldigen Sie«, sagte er lächelnd, indem er die Nadel ergriff und emsig zu nähen begann, »ich kann mich doch mit Ihnen unterhalten … ein armer Schneider, wie ich es bin, darf nicht eine Minute ungenutzt verfließen lassen, wenn er nicht zugrunde gehen will. Der Arbeitslohn ist gering …«

Sie haben recht, Meister: Zeit ist Geld.«

»Wenn das wäre, würde ich reich sein, denn ich habe oft viel Zeit, die Hände in den Schoß zu legen. Nur jetzt drängt die Arbeit … da muss man das Eisen schmieden …«

»Schmieden Sie, Meister, nach Herzenslust! Ich wollte mit Ihnen über Madame Born sprechen, der Sie einen Teil Ihrer Wohnung eingeräumt haben.«

»Ach, die gute Frau ist noch immer leidend! Sie sieht so bleich und elend aus …«

»Darum muss sie aufs Land.«

»Madame soll ausziehen?«, fragte der Meister erschrocken.

»Ausziehen, ohne die Wohnung aufzugeben, die ich für das ganze Jahr gemietet habe. Sie betrachten mich als Ihren Mieter. Diesen Nachmittag begibt sich Madame Born aufs Land. Fragt man nach ihr, so antworten Sie: Madame ist abgereist, wohin, kann ich nicht sagen.«

»Soll geschehen, soll alles geschehen!«, rief der Schneider. »Mir genügt es, dass ich einen kleinen Nutzen aus der Wohnung ziehen kann, die viel Geld kostet.«

»Haben die Damen Besuch gehabt?«

»Nein, Herr Kommissionsrat. Der Arzt, der diesen Morgen …«

»Gilt nicht als Besuch. Sollte irgendein Fremder kommen, so suchen Sie auf feine Weise zu erforschen, was er ist, und dann bringen Sie mir Nachricht.«

»Herr Kommissionsrat, ich weiß zwar nicht, warum Sie sich für die beiden Damen interessieren … das ist auch meine Sache nicht … aber damit Sie sehen, dass ich Ihnen gern diene, muss ich Ihnen im Vertrauen etwas mitteilen.«

»Ich werde dankbar sein, Meister Just.«

»Aber Sie nehmen es mir nicht übel …«

»Gewiss nicht.«

»Mit Madame Born ist es wohl nicht ganz richtig?«

»Was wollen Sie sagen, Meister? Nur heraus mit der Sprache!«

»Gestern Abend saß ich noch spät bei der Arbeit … es mochte gegen zwölf Uhr sein … Horchen ist meine Sache nicht, denn ich bin nicht neugierig … aber das Haus ist leicht gebaut und da hört man denn mitunter Dinge, die man gar nicht hören will. Madame Born wohnt nebenan, das wissen Sie! Da war mir, als ob jemand heftig weinte. Die Jammertöne gingen mir durch das Herz. Ich sprang auf und wollte Hilfe bringen … da wurde es wieder still. Nun lauschte ich natürlich … Als Hauswirt bin ich doch verantwortlich für das, was in der Wohnung vorgeht. Auch dachte ich, es könnte meiner Mieterin ein Unglück begegnet sein. Aber es blieb eine Zeit lang still … Da ließ sich das Weinen wiederum hören, und zwar ganz laut. Nun war es meine Pflicht, nachzusehen. Ich ging über den Vorsaal, während die Frau immer noch jammerte … mir war so ängstlich zumute, als ob ich ein Verbrechen entdecken würde. Leise öffnete ich die Tür … da sah ich, dass Madame Born am Boden kniete, die Hände rang und laut schluchzte. Die Tochter lag fest schlafend im Bett. Außer uns war kein Mensch zugegen … nun fasste ich Mut … ›Sind Sie denn krank, Madame?‹, fragte ich. Da sah mich die blasse Frau mit großen Augen an; sie mochte mich nicht gleich erkennen, denn sie zeigte mit der Hand zur Tür, als ob ich gehen sollte. Ich ließ mich nicht einschüchtern und wiederholte meine Frage … ›Tot, tot!‹, rief sie jammernd. Denken Sie sich meinen Schrecken! Ich fragte, ob ihre Tochter gestorben sei; da sprang sie auf und stürzte sich über das Bett. Fräulein Adeline, die erwachte, stieß einen lauten Schrei aus. Ich sah, dass sie die Mutter umarmte und dass sich beide küssten. Nun ging ich zurück und schloss leise die Tür. Die beiden Damen unterhielten sich noch eine Zeit lang, dann war alles still im Haus. Ich ging nach ein Uhr zu Bett. Diesen Morgen traf ich Madame Born in der Küche. Ich fragte, wie sie die Nacht geschlafen habe … ›Gut, recht gut‹, antwortete sie. Mit keiner Silbe erwähnte sie des Vorfalls, und ich hatte doch mit ihr gesprochen. Wusste sie wirklich nicht mehr, dass ich bei ihr gewesen war, oder wollte sie es nicht wissen. Ich konnte nicht klug daraus werden. Meinetwegen, dachte ich; du sollst nicht aufdringlich sein. So schwieg ich denn, aber ich wunderte mich doch über die Geschichte.«

»Man hat solche Erscheinungen«, meinte der Kommissionsrat. »Madame Born leidet an schwachen Nerven und ist stets sehr erregt. Die frische Landluft wird sie stärken. Sie kennen nun meine Aufträge?«

»Ja, lieber Herr!«

»Besorgen Sie sie pünktlich.«

»Verlassen Sie sich auf mich.«

Erich hatte sich erhoben.

Der Meister sprang von seinem Tisch herab.

»Wenn nun etwas Außerordentliches vorfällt?«, fragte er.

»Sie kennen meine Wohnung?«

»Ja.«

»So kommen Sie und erstatten mir Bericht.«

»Werde nicht verfehlen, lieber Herr.«

»Fragen Sie überhaupt zuvor an, ehe Sie irgendetwas unternehmen.«

»Gewiss!«

»Es braucht niemand zu wissen, dass wir miteinander verkehren. Sagen Sie den Leuten, die etwa neugierig fragen möchten, Sie arbeiteten für mich. Und es kann ja auch geschehen.«

»Danke! Danke!«

Der Kommissionsrat trat auf den Vorsaal und klopfte an die nächste Tür.

Ein reizendes Mädchen öffnete.

»Guten Tag, Adeline!«

»Onkel, lieber Onkel!«

»Still, der Schneider braucht nicht zu wissen, dass wir verwandt sind.«

Er schloss die Tür hinter sich.

Adeline nahm ihm Hut und Stock ab.

Madame Born saß am Fenster. Sie wollte sich erheben.

»Nicht von der Stelle!«, rief Erich, indem er ihr rasch näher trat.

Sie reichte ihm wehmütig lächelnd die schmale weiße Hand.

Adeline hatte rasch einen Stuhl herangerückt, auf dem sich der Onkel niederließ.

»Was ist geschehen?«, fragte er verwundert. »Die Mutter sieht niedergeschlagen aus und in den Augen der Tochter erblicke ich Tränen …«

»Es ist nichts geschehen!«, versicherte Adeline, die der Mutter zuvorkommen wollte. »Ich hegte die Hoffnung, dass Sie das Herz der Großmutter erweicht hätten, und legte schon einen Plan für die Zukunft fest. Ich habe vor Freude geweint; die gute Mutter wollte an ein so großes Glück nicht glauben, sie selbst peinigt sich mit trüben Gedanken und fürchtet stets das Schlimmste.«

Erich gab sich Mühe, zu lächeln.

»Ich fürchte zwar das Schlimmste nicht«, meinte er, »aber heute kann ich noch keine gute Nachricht bringen. Meine fromme Schwester ist an ihrem Geburtstag ebenso hartnäckig wie an jedem andern Tag. Dieser Umstand raubt mir indes den Mut und die Hoffnung nicht. Ich werde schon Mittel finden, das starre Herz der Alten zu erweichen. Louise, fasse doch Vertrauen zu mir!«, fügte er hinzu, die Hand der bleichen Frau sanft drückend. »Ich habe früher nichts unternehmen können, weil du mir fern warst und weil ich die Verhältnisse nicht näher kannte … jetzt aber werde ich handeln. Bis heute ist nichts geschehen … dass eindringliche Worte ohne Erfolg bleiben würden, habe ich im Voraus gewusst. Wenn Worte nicht fruchten, so gehen wir zu Taten über.«

Frau Born sah ihre Tochter schmerzlich an.

»Du hast dich umsonst bemüht, mich zu erheitern!«, flüsterte sie. »O ich kenne meine Mutter! Das Alter ist nicht imstande, eingewurzelte Vorurteile zu verscheuchen, es befestigt sie vielmehr.«

»Aber ich verscheuche sie!«, rief Erich im Ton der Überzeugung. »Elsbeth soll ihrer Tochter nicht nur das ganze Vermögen hinterlassen, sie soll ihr auch einen Fehltritt verzeihen, den sie selbst begangen hat. Adeline, ich bitte dich um ein Glas Wasser.«

Das junge Mädchen verließ rasch das Zimmer.

»Onkel«, fragte Louise hastig, »bestätigt es sich, dass der Baron von Lyser das Haus meiner Mutter betritt?«

»Ja!«

»Dann ist nichts zu hoffen.«

»Nenne mir den Grund, Louise.«

»Der Baron war ein Freund meines Mannes, ein perfider Freund!«

»Immerhin!«

»Die Gutmütigkeit Borns grenzte an Leichtsinn.«

»Mag sie.«

»Der Baron kennt alle unsere Familiengeheimnisse.«

»Gleichviel.«

»Er verwendet sie zu seinem Vorteil, zu unserm Schaden.«

Erich fuhr auf.

»Trägst du die Schuld an den Torheiten deines Mannes?«

»Nein, da ist Gott mein Zeuge!«

»Kein Vernünftiger wird dich dafür verantwortlich machen, er wird dich vielmehr beklagen. Es sind dies Dinge, die zu erörtern jetzt überflüssig ist. Von diesem Augenblick an, Louise, überlässt du dich meiner Führung; ich muss es zu deinem eigenen Heil fordern. Frage mich nicht nach den Gründen für irgendeine der Anordnungen, die ich treffen werde; füge dich mir wie eine Tochter dem Vater und zweifle nicht daran, dass ich es herzlich gut mit dir meine. Dein Gemüt leidet; es ist dies eine Folge der schweren Schicksalsschläge, die dich getroffen haben. Sei stark, Louise, biete den Widerwärtigkeiten mutig die Stirn und glaube mir: es wird sich noch alles zum Besten kehren. Wir müssen freilich behutsam verfahren, denn es gilt, eingewurzelte Vorurteile auszurotten.«

Louise brach in Tränen aus.

»Der Fluch des Vaters lastet auf mir!«, rief sie schluchzend. »Und darum flieht mich das Glück, darum habe ich Tag und Nacht weder Ruh noch Rast! Die Mutter verstößt mich … Ach, wie elend, wie unbeschreiblich elend bin ich! Die Armut wollte ich ja gern ertragen, wenn mir nur der Segen der Mutter würde. Da lebe ich einsam als eine verstoßene Verbrecherin … Mein Gott, mein Gott!«

»Da brichst du schon wieder in Klagen aus!«, rief der Kommissionsrat unwillig. »Louise, bin ich dir denn nichts? Finden meine Worte, die Worte eines alten, verständigen Mannes, bei dir kein Gehör? Ich kann die Trostgründe, die oft versprochenen, nicht zum tausendsten Mal wiederholen.«

»Könnte ich nur die Mutter sehen, sie aus der Ferne beobachten!«, jammerte die arme Frau. »Sie hat mich abweisen lassen … die Mutter hat der Tochter die Tür verschlossen! Oh, das ist ein schrecklicher Gedanke!«

»Du sollst die Mutter sehen, Louise!«

»Wo?«, fragte sie hastig.

Der Kommissionsrat schilderte die Wohnung, die er gemietet hatte.

»Louise«, schloss er, »du siehst, dass ich alles aufbiete, um deinen Wünschen entgegenzukommen. Ich möchte dir gern ein ruhiges Leben verschaffen, eine Existenz, die dir erlaubt, den Verlauf der Dinge abzuwarten. Aber darf ich denn wagen, dich in die Nähe meiner Schwester zu bringen, ohne fürchten zu müssen, dass du mir durch Unvorsichtigkeit den wohlüberlegten Plan zerstörst?«

Louise lächelte wehmütig.

»Nein, Onkel«, antwortete sie, ihm die Hand reichend, »ich werde Ihren Anordnungen folgen wie ein gehorsames Kind. Es ist mir schon genug, dass ich die Mutter auf ihren Spaziergängen sehen kann.«

»Du wirst sie verscheuchen, wenn du die empfohlene Vorsicht vergisst. Außerdem denke an deine Adeline, die ohne Vermögen einer trostlosen Zukunft entgegengeht. Für dich ist wohl gesorgt, solange du lebst, aber für deine Tochter nicht.«

»Ich werde stark sein!«, rief die arme Frau. »Nein, ich kann nicht an meiner Tochter handeln, wie die Mutter an mir gehandelt hat. Indem ich vorsichtig verfahre, sorge ich ja für Adeline, für mein gutes, liebes Kind!«

»So ist es recht«, rief Erich, »so musst du denken! Das Leben ist nun einmal, wie es ist, und die Menschen lassen sich nicht anders machen, als sie unser Herrgott erschaffen hat … Der Kluge schwimmt nicht gegen den Strom, weil er begreift, dass er seine Kraft vergebens opfert; aber er sucht auf andere Weise ans Ziel zu gelangen, er weicht dem Strom aus und laviert so lange im ruhigen Wasser, bis er durch einen geschickten Sprung das Ufer erreicht. Und nun, Louise, richte ich noch eine ernste Frage an dich.«

»Was wollen Sie wissen, Onkel? Fragen Sie?«

»Willst du auch aufrichtig antworten?«

»Ja!«

»Aber erschrick nicht, wenn ich von deinem Mann spreche. Ah, du zitterst schon wieder! Das ist nicht gut, du musst männliche Festigkeit zeigen, musst mir dein ganzes Vertrauen schenken, damit ich mit Kraft und Umsicht für deine Adeline wirken kann.«

Louise neigte zustimmend das Haupt.

Der Kommissionsrat lauschte einige Augenblicke; nachdem er wahrgenommen hatte, dass sich von außen niemand der Tür näherte, fragte er:

»Ist dein Mann wirklich tot?«

»Ich weiß es nicht!«

»Louise, denke, du ständest deinem Beichtvater gegenüber …«

»Ich weiß es nicht«, wiederholte Louise mit bebender Stimme.

»Du übst keinen Verrat, wenn du mir die Wahrheit sagst; du erfüllst im Gegenteil die Pflicht der Gattin und Mutter. Kenne ich das Schicksal deines Mannes, so ist es mir möglich, für ihn zu sorgen. Hat ihn der Tod ereilt oder hat er selbst Hand an sich gelegt, wie man glaubt, so ist jede Sorge überflüssig. Was vermutest du? Was weißt du?«

Louise legte beide Hände auf die Brust.

»Ich weiß nichts, ich vermute nichts!«, versicherte sie.

»Denke daran, dass der Baron von Lyser der fromme Hausfreund deiner Mutter ist. Diesen Patron müssen wir entlarven … Die Rechtfertigung Borns zähle ich zu den Mitteln, die ich zu deinen Gunsten zu verwenden gedenke. Sei aufrichtig, Louise! Du kannst nur nützen, wenn du dich aussprichst!«

»Gönnen Sie mir noch einige Tage Zeit, Onkel!«

»Warum? Warum?«

»Ich werde bis dahin eine Schrift vollendet haben, die Ihnen Aufschlüsse über alles gibt. Die Furcht vor einem plötzlichen Tod hat mir die Feder in die Hand gegeben. Ich wollte nicht aus dem Leben scheiden, ohne meine Tochter aufzuklären …«

»Gut, Louise, vollende dein Werk. Ich warte bis dahin. Dass ich die Geheimnisse, die du mir mitteilen wirst, vorsichtig und nur zu deinem Vorteil verwenden werde, brauche ich wohl nicht zu versichern.«

Adeline öffnete die Tür. Sie hatte wohl begriffen, dass der Onkel mit der Mutter allein sprechen wollte, darum fragte sie:

»Kann ich eintreten?«

»Gewiss, mein Kind!«, antwortete Erich.

»Haben Sie die Mutter getröstet?«

»Sie wird nun wohl nicht mehr weinen.«

Das junge Mädchen präsentierte dem Onkel ein Glas Wasser.

»Frisch aus dem Brunnen!«, fügte sie hinzu, indem sie sich graziös verneigte.

Erich antwortete durch ein dankbares Lächeln. Nachdem er getrunken hatte, teilte er mit, dass gegen Abend ein Wagen kommen würde, der die Damen in die neue Sommerwohnung bringen solle.

»Tröstet euch!«, rief er heiter. »Ich werde morgen früh kommen, um nachzufragen, ob die Wahl der Wohnung nach dem Geschmack der Damen ausgefallen ist.«

Louise hatte sich erhoben. Mit ihrer schlanken Gestalt stand sie vor dem Kommissionsrat, der ihr gerührt einen Kuss auf die bleiche Stirn drückte.

»Auf Wiedersehen, Louise! Arbeite fleißig an deiner Schrift und präge dir ein, was ich dir gesagt habe.«

Nun nahm er von Adeline Abschied. Dann verließ er die Wohnung, deren Tür das junge Mädchen ihm öffnete.

»Erheitere die Mutter!«, flüsterte Erich noch einmal. »Und du, mein Kind, wache über alles, was vorgeht. Besuche dürft Ihr nicht empfangen …«

»Wir kennen ja keinen Menschen in der Stadt!«

»Desto besser.«