16,99 €

Mehr erfahren.

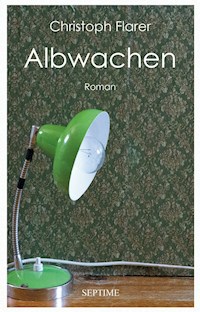

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gewöhnlich hält die Erinnerung an einen Albtraum lediglich wenige Sekunden nach dem Erwachen an. Doch nicht so für Thomas, Ende vierzig, der besessen von seinen Träumen ist. Für ihn endet die Illusion nicht, wenn der Schlaf verfliegt. Für Thomas beginnt der eigentliche Albtraum erst. Als Thomas im Alter von vier Jahren davon träumt, dass der Puppe seiner Schwester ein Bein fehlt, schnappt er sich am nächsten Morgen die Puppe und schlägt sie so lange gegen die Wand, bis er nur mehr den Beinstumpen in seiner Hand hält. Der Anfang eines Wahnsinns, der wieder- und wiederkehrt, denn sobald Thomas seine Aufgabe erfüllt hat, kommt ein neuer Traum, der sein Tun bestimmt. Verfolgt vom inneren Trieb, seine Träume wahr werden zu lassen, versucht Thomas über die nächsten Jahre, seinem Schicksal zu entrinnen. Doch die Bilder der nächtlichen Träumereien bleiben wie Schatten über seinem Leben. Mithilfe seines besten Freundes gelingt es Thomas, seinen Alltag so recht und schlecht in den Griff zu bekommen, bis er plötzlich nach einer verhängnisvollen Nacht vor einer schweren Entscheidung steht. Eine surreal reale Reise beginnt und eine Flucht vor der Gesellschaft und sich selbst, die Thomas bis in die Wälder Schwedens führt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autor und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

© 2021, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten.

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-903061-89-7

Lektorat: Teresa Profanter

Cover: Jürgen Schütz

Umschlagfoto: © Maria Piok

Printversion: Hardcover, Schutzumschlag

ISBN: 978-3-99120-006-2

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlag

www.twitter.com/septimeverlag

Christoph Flarer

wurde 1979 in Meran (Südtirol) geboren. Nach erfolgreichem Architekturstudium im Ausland ist er derzeit als Architekt und Musiker tätig. Flarer veröffentlichte zahlreiche Texte, unter anderem für die Zeitschrift Pofl und schrieb 2009 ein bisher unveröffentlichtes Drehbuch. Seine Texte bestechen vor allem durch seinen Ideenreichtum. Flarers Arbeit zeichnet sich vorrangig dadurch aus, dass er eine surrealistische Welt erschafft, in der sämtliche Charaktere glaubwürdig bleiben. Am achten Tag ist der Debütroman des jungen Autors.

Klappentext:

Gewöhnlich hält die Erinnerung an einen Albtraum lediglich wenige Sekunden nach dem Erwachen an. Doch nicht so für Thomas, Ende vierzig, der besessen von seinen Träumen ist. Für ihn endet die Illusion nicht, wenn der Schlaf verfliegt. Für Thomas beginnt der eigentliche Albtraum erst. Als Thomas im Alter von vier Jahren davon träumt, dass der Puppe seiner Schwester ein Bein fehlt, schnappt er sich am nächsten Morgen die Puppe und schlägt sie so lange gegen die Wand, bis er nur mehr den Beinstumpen in seiner Hand hält. Der Anfang eines Wahnsinns, der wieder- und wiederkehrt, denn sobald Thomas seine Aufgabe erfüllt hat, kommt ein neuer Traum, der sein Tun bestimmt.Verfolgt vom inneren Trieb, seine Träume wahr werden zu lassen, versucht Thomas über die nächsten Jahre, seinem Schicksal zu entrinnen. Doch die Bilder der nächtlichen Träumereien bleiben wie Schatten über seinem Leben. Mithilfe seines besten Freundes gelingt es Thomas, seinen Alltag so recht und schlecht in den Griff zu bekommen, bis er plötzlich nach einer verhängnisvollen Nacht vor einer schweren Entscheidung steht. Eine surreal reale Reise beginnt und eine Flucht vor der Gesellschaft und sich selbst, die Thomas bis in die Wälder Schwedens führt.

Christoph Flarer

Albwachen

Roman | Septime Verlag

Thomas stoppte das Metronom und schaltete das Licht aus.

Ich gehöre nicht zu jenen Menschen, deren Traumwelten sich mit dem morgendlichen Erwachen in Sekundenbruchteile zersetzen und deren Inhalt mit diesem Moment unwiderruflich verloren geht.

Es war wenige Nächte nach meinem vierten Geburtstag, als ich geträumt hatte, dass der Puppe meiner Schwester ein Bein fehlt. Der Puppe fehlte kein Bein. Tagelang starrte ich die Puppe an. Dann griff ich nach ihr, umklammerte mit festem Griff ihr rechtes Bein und schlug sie so lange gegen die Wand, bis der raue Putz von der weißen Fläche bröckelte und ich nur mehr den einen Beinstumpf in meiner zur Faust geballten Hand hielt, während der restliche Teil der Puppe in einem Meer aus kleinen und großen weißen Farbsplittern lag. So hatte alles angefangen.

Der Ursprung dieser Traumbilder und den unmittelbar folgenden Drang, der Puppe ein Bein auszureißen, lag tief verborgen unter der unschuldigen, samtenen Oberfläche meines kindlichen Verstands. Das Bein musste weg. Sofort. Die Faszination, die meine Schwester ihren Puppen und anderen Spielsachen entgegenbrachte, verschloss sich mir. Ich erkannte in einem quadratischen, klar definierten länglichen, harten Holzklotz mehr Potenzial, Unterhaltungswert und Möglichkeiten als in allen Gegenständen, die meine Schwester in ihren Händen, ohne einem erkennbaren Muster zu folgen, drehte und wendete, während sie auf diese Gegenstände mit unverständlichen Lauten und Wörtern einredete. Manchmal beobachtete ich sie, wie sie leise summend ihr liebstes Stoffäffchen, einen Würfel oder die schwarze Trillerpfeife auf dem Boden hin und her schob. Aus einer Ecke des Zimmers verfolgte ich damals verächtlich diese beinahe lautlosen Beschäftigungen meiner Schwester, jetzt, beim Niederschreiben, zittert mir die Hand, das Äffchen schreit und zetert direkt in mein Ohr, es soll ruhig bleiben, sei still, sei still, sei stillseistill, und der Würfel klirrt und hüpft auf dem Boden, ein klapperndes Geräusch wie auf einem dünnen Blech statt dem stumpfen Holzboden, und unrhythmisches Pfeifen sprudelt aus der Trillerpfeife, meine Trommelfelle vibrieren und wehklagen, ich muss raus, kehre gleich zurück! Es ist alles falsch!

Mittwoch.Dämmerung.

Rot gefärbtes Wasser verschwindet im Abfluss.

Wenn ich meine Augen nach links, dann nach rechts wandern lasse, finde ich in meine Mitte zurück. Überraschenderweise funktioniert diese Methode manchmal. Wie die Welt meiner Schwester war meine eigene in diesem Alter zu großen Teilen eine imaginäre, die im Wettstreit mit der übermächtigen Realität an jedem Morgen aufs Neue in den Ring stieg, sich gegen die Seile warf, sich unter den Schlägen des Gegners hinwegduckte und selbst zu einem Kinnhaken ansetzte. Der Schauplatz dieses Wettstreits erweiterte sich stetig, seine Ränder dehnten sich wie eine Seifenblase, deren unter Spannung stehenden schillernden Wände von uns mit kindlicher Neugierde in alle Himmelsrichtungen beharrlich nach außen geschoben wurden. In letzter Sekunde wich ich vor einem linken Haken zurück, zog blitzschnell mein Kinn nach hinten, überstreckte meinen Hals, um dann sofort einen Gegenangriff zu starten, grub meine Fäuste trommelnd in den Magen der Realität, während Schweißtropfen und verronnene Farben geplatzter Bilder über meine Schläfe liefen. Weder fand ich Zutritt zur glitzernden Seifenblase oder dem Boxring meiner Schwester noch hielt ich ihn für erstrebenswert.

Bis zu jener Nacht, in der ich die einbeinige Puppe meiner Schwester mit verschlossenen Augen beobachtet hatte, hätte ich keine detaillierte Beschreibung ihrer Lieblingspuppe abgeben können. Nun ließ ich die Puppe nicht mehr aus den Augen. Im Pyjama, rote Punkte auf einem blassgrünen Flanellstoff, hockte meine Schwester im Wohnzimmer auf dem hellen Boden und sprach auf ihre taube und stumme Puppe ein. Sarah war damals drei Jahre alt. Sie hielt die Puppe an den Armen, deren Enden sich jeweils zu winzigen Fäusten formten, und bewegte die kurzen Arme auf und ab. Beide Beine ragten unversehrt aus dem Rumpf der Puppe. Die Seifenblase, in der ich mich als bald Fünfjähriger bewegte, war klein und in ihrer Form bis auf wenige Ausbeulungen beinahe unversehrt. In unseren schimmernden Seifenblasen, farboszillierenden phantastischen Kugeln, die Oberfläche glänzend seifenglatt, schwirrten wir durch unsere Zimmer, hinaus über den Spielplatz, surrten durch die Gassen von Drissegg, vorbei an der Bäckerei, vorbei am Metzgergeschäft, am Vereinsheim und dem bis hoch über unseren Köpfen mit Baumstämmen vollgestapeltem Lagerplatz des Holzhändlers und ließen uns über die weiten Äcker und Wiesen treiben. Mein Gemüt, das genau im Mittelpunkt dieser bunten Seifenblase lag, war bescheiden und leicht zu erfassen, noch keusch der Unerfahrenheit wegen und ein farbloser Kern, Schwarz und Weiß, Behagen und Unwohlsein waren die einzig mir bekannten Ausdrucksformen. Die vielen Schattierungen, Graustiche und Misstöne zwängten sich erst später durch die schimmernden Seifenblasenwände. Sie schoben sich geduldig durch feinste, bislang unkenntliche Risse. Hinterließen größere Risse. Bohrten Löcher und zwängten sich schließlich in den Kern eines jeden Gemüts, überschütteten es mit fremden Farben und knabberten gierig an seiner weichen Schale. Die schimmernde Seifenblase verhärtete längs ihrer Wunden, bildete rings der Löcher und Ritzen eine spröde, starre Rinde, die sich weiter und weiter ausbreitete.

Der Kern meines Gemüts war also noch farblos zu jener Zeit, und doch kann ich mich auch heute noch deutlich daran erinnern, was ich fühlte, als ich die Puppe mit ihren vier makellosen, beinahe glänzenden, zwischen den Gelenken etwas dicklichen plastischen Gliedmaßen betrachtete. Farblosigkeit kann man nicht fühlen, überdies ist sie geruchslos – unsichtbar –, nicht da. Ich fühlte mehr als nur ein schlichtes, kindliches Gefühl des Unwohlseins.

Jedes Mal, wenn ich die Puppe mit ihren leicht in den Kniekehlen abgewinkelten Beinen in den Händen von Sarah sah, stieg eine Welle der Verzweiflung in mir empor, untergraben von einem weiteren Gefühl, das böser war als alles bisher Gefühlte. Es war dunkel und von einer gefährlichen Vorahnung umgeben. Ich spürte eine tief sitzende schlummernde Unzufriedenheit und eine lähmende Angst, die mich an nichts anderes mehr denken ließ als an das unbedingte Verlangen, die Puppe so vor mir zu sehen, wie ich sie im Traum gesehen hatte. Und ich spürte eine unerträgliche Wut, da dieser Traum nicht Wirklichkeit war und auch nicht zu werden schien.

Mit verzerrten Gesichtszügen ließ ich mich auf den Boden fallen, verschränkte die Arme, zog das Kinn nach unten an meine Brust und starrte aus dem Winkel des Zimmers die Puppe in den Händen meiner Schwester an. Die Puppe hatte keine richtigen Haare, spärliche hellbraune Strähnen waren auf den ansonsten kahlen Plastikschädel aufgemalt. Die Puppe starrte mit klaren blauen Augen zurück, deren Lider jedes Mal nach oben und unten klappten, wenn meine Schwester den Plastikkörper bewegte. Sarah beachtete mich nicht.

Kill Bill mit schwedischen Untertiteln läuft gerade im Fernsehen. Ich drehe die Lautstärke hinunter. Das Blut von keinem Menschen und von keinem Tier kann in solchen Fontänen aus dem Körper heraussprudeln. Dieser Film ist kein Kult, sondern Schrott. Blutfontänen aus Anzugskrägen, wer glaubt denn so was? Die einzig reale Qualität liegt im Soundtrack des Films, dafür hat Tarantino stets ein Händchen. Ich drehe die Lautstärke wieder hinauf.

Erst am darauffolgenden Tag, als sie nach dem Essen, an ihren Lippen Spuren getrockneter Tomatensoße erkennbar, die Puppe an ihrer Hand baumelnd durch den Flur mit in das Wohnzimmer führte, ich ihr unverzüglich folgte und sie bestimmt zwei Stunden lang nicht aus den Augen ließ, indem ich mich strammstehend vor Sarah aufbaute und sie und die Puppe konzentriert beobachtete, schrie Sarah nach meiner Mutter. Blöde Kuh. Wohl oder übel musste ich mich daraufhin bis in die Ecke unseres Kinderzimmers zurückziehen, in der sich meine Legospielsachen stapelten. Hier war ich stolzer Herrscher über zwei weitläufige Burganlagen. Stundenlang konnte ich mich damit beschäftigen, um geduldig und mit konzentrierter Akribie Legostein um Legostein zusammenzusetzen. Während ich mit fast lautlosem, ruhigem Atem und einer gleichmäßigen Armbewegung einen Legostein auf die emporwachsende Burgmauer setzte, suchten meine Augen bereits den nächsten erforderlichen Baustein in dem auf dem Boden verstreuten Legohaufen, darauf konzentriert, meine Armbewegung nie ruhen zu lassen. Auch jetzt ruht mein Arm kaum. Er führt die rechte Hand in waagrechten Linien über das Papier, die dabei kleine, geschwungene Linien ausführt. Legostein über Legostein. Zeile für Zeile. Die Blätter füllen sich sehr langsam. Es ist mühsam, dies alles hier niederzuschreiben.

Vielleicht breche ich auch irgendwann ab. Oder ich werde dazu gezwungen, kommt darauf an, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wer weiß.

Als Schlossherr, der stolz durch seine Burg schreitet, über seine Untertanen wacht und an ihrer Spitze siegessicher in den Krieg zieht, war ich keineswegs zu gebrauchen, denn das Spielen mit den fertigen Burgenanlagen und deren Bewohnern aus angemalten Plastikteilen mit gelben Gesichtern und störrischen Beinen aufgrund fehlender Kniegelenke hatte mich nie sonderlich interessiert. Ich zerstörte die Konstruktionen am liebsten unmittelbar nach ihrer Fertigstellung, um sie dann von Neuem mit konzertierten, geübten Handbewegungen zusammenzusetzen. Dieses Mal aber konnte das Aufeinanderstapeln der Legobausteine nur für kurze Zeit meine Gedanken und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Bald trieb es mich in das Wohnzimmer zurück, um die Puppe anzustarren. Ohne mich zu rühren, blieb ich etwas weiter von meiner Schwester entfernt stehen und beobachtete sie stumm mit fest aufeinander gepressten Lippen, nagte mit den Zähnen daran, bis ich warme Blutströpfchen an meiner Zungenspitze schmeckte, mit dem mir neuen Gefühl der quälenden Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit ortete ich in meinem Bauch, verspürte einen festen Druck im Magenbereich. Ich stelle mir einen pechschwarzen, zentnerschweren, ekligen, triefenden Klumpen vor, der sich in meinem Bauch befindet. Als der Minutenzeiger die Schlafenszeit unwiderruflich angekündigt hatte und meine plappernde Schwester von meinem Vater mit dem Federbett zugedeckt wurde, versuchte ich aus unserem gemeinsamen Kinderzimmer zu entwischen. Die Puppe lag mit dem Bauch auf dem Boden des Wohnzimmers, halb verdeckt unter dem Sofa, so als wüsste dieses leblose Ding, was ich vorhatte, wollte sich, von Sarahs schützender Nähe verlassen, verkriechen. Ich hatte die Zimmertür einen Spaltbreit aufgeschoben und war bereits leise durchgehuscht, als ich geradewegs in die Arme meiner Mutter lief, die mich zurück ins Bett brachte. Damit gab es für mich kein Entkommen. Dieses Mal.

Am vierten Tag nach meinem Traum wuchsen der Groll und die Unzufriedenheit ins Unerträgliche. Getrieben von fieberhaftem Verlangen, strich ich ohne Rast durchs Haus. Es war. Wenn ich nicht bald. Ich strich immer und immer wieder mit den Fingern von oben nach unten über meinen Hals. Zuerst ganz leicht die Haut berührend, dann fester, mit mehr Druck, um das beklemmende fremde Gefühl in mir zu überlagern. Ich muss.

Rolle deine Augäpfel einmal nach links, einmal nach rechts, finde deine Mitte. Ich wusste, dass besonders der Beginn der Niederschrift schwer für mich wird, und ich hoffe inständig, ich komme heil über jedes Wort und jedes Bild. Es sind so viele, und sie riechen so intensiv und unterschiedlich. Aber sie sind da, in meinem Kopf und auf meiner Haut, sie müssen auf die Bleistiftspitze. Finde deine Mitte, Thomas. Spitze den Bleistift.

Ich erbaute eine Mauer aus großen kalten Blöcken der Unzufriedenheit und Bösartigkeit zwischen mir und meinen Eltern. Ich stapelte einen Block über den anderen, die Mauer wuchs höher und höher. Mein Lieblingsgericht rann zäh über die Mauerblöcke hinab, während auf der anderen Seite die Wörter meiner Eltern zersplitterten, die Buchstaben der Annäherung hinabfielen und im Gestrüpp festhingen. Am Fuße der Mauer sprossen die Fragen und Köder meiner Eltern efeuartig aus dem Boden und rankten sich mühsam über die Steine nach oben, suchten Halt an der glatten Oberfläche, bis die jungen, holzfreien, gierigen Stängel bei der kleinsten leichten Brise abknickten und kümmerlich verdorrten. Spitze den Bleistift.

Ich blieb stumm und trotzig, saß stundenlang mit verschränkten Armen auf dem Boden, die Augen leicht zusammengekniffen, und wünschte mir eine riesige Explosion herbei. Irgendwann resignierte meine Mutter, äußerte meinem Vater gegenüber die Hoffnung, dass ich mich wieder beruhigen würde. Bestimmt würde ich in Kürze selbst meines eigenen Trotzes und meines von mir geschaffenen Verlieses überdrüssig werden. Die beiden ließen mich mit meinen erdrückenden Gedanken allein. Meine Schwester verschwendete keinen einzigen Gedanken an ihren Bruder, ohne zu wissen, dass ihre Puppe, und damit auch sie, Ursache meines schrecklichen Zustands war.

An einem Vormittag verließ meine Mutter mit Sarah das Haus, um im Dorf Einkäufe zu besorgen. Wie gewöhnlich steckte sie Sarah in die von der Sonne spröd gewordene Sitzschale aus weißem Hartplastik vor dem Lenkrad ihres Fahrrads und schob eine Metallklammer um das rechte Bein ihrer Schlaghose. Kaum waren die beiden außer Sichtweite, stürmte ich, die Bodenhaftung in jeder Kurve leicht verlierend, rutschend, mich an jedem Türstock festhaltend, in unser Kinderzimmer, wo die Puppe rücklings auf dem Boden lag wie ein wehrloser Käfer, der sich in Kürze erschöpft seinem Schicksal ergeben muss. Die Aufregung und Nervosität ließen meine Atmung nochmals schneller werden, ich spürte meinen Pulsschlag in all meinen Körperteilen. Ich fiel vor der Puppe auf die Knie, berührte dabei ihre Füße, sodass durch den leichten Stoß die Augenlider für einen kurzen Moment zuklappten, bevor mich die glasklaren blauen Augen wieder eindringlich anstarrten. Mit meiner rechten Handinnenfläche strich ich über den Plastikkopf. Ein Schweißausbruch ließ meine Hand nur stockend die Bewegung ausführen und meine Bewegungen hinterließen eine feuchte Spur auf dem fleischfarbenen Plastik. Langsam führte ich meine Fingerkuppen tiefer nach unten, bis ich über dem Bauch innehielt. Ich legte den Zeigefinger auf den Bauchnabel und drückte in die kleine runde Vertiefung. Ich drückte fester. Pffffhh. Dann umschloss ich mit beiden Händen den Bauch der Puppe und drückte zu. Pffffffffhhhh. Das Geräusch klang wie das röchelnde Atmen eines Menschen. Ich drückte mit aller Kraft, die sich in meinen Kinderhänden befand, zu. Die Farbe war aus der Haut über meinen Fingerknochen gewichen, Knochen an Knochen, zwei kleine weiße Hügelketten zogen sich über meine beiden Handrücken, und ich presste abermals Luft aus der Plastikpuppe. Ich musterte sie vom kahlen Scheitel bis zu den Sohlen, nahm die winzig kleinen, zusammengewachsenen Zehen zwischen Daumen und Zeigefinger und kniff sie zusammen, während ich dasselbe mit meinen Augen tat. In diesem Augenblick hörte ich das entfernte Geräusch des sich drehenden Schlüssels. Zu früh! Ich. Widerwillig ließ ich von der Puppe ab, schleuderte sie enttäuscht auf den Boden und lief so leise wie möglich ins Wohnzimmer zurück.

Eine Henne des Bauern in der Nachbarschaft lief nur mehr sehr langsam über den Hof, wahrscheinlich war sie an einem Lauf verletzt. Bis zur verwitterten Holzscheune dahinter waren es wenige Meter, und die Scheune war mit frischem Spaltholz aufgefüllt, das sich gut in der Hand anfühlte.

Mit der unerwartet schnellen Rückkehr von Sarah und meiner Mutter versickerte meine gewonnene Zuversicht augenblicklich zwischen den Ritzen meiner mich bedrängenden dunklen Gefühle. Bis in die späten Nachmittagsstunden hinein fühlte ich mich von ihnen umklammert, was mich stärker als je zuvor an den Traum denken ließ. Ich sah die Bilder des Traumes direkt vor meinen Augen, einem Film in Endlosschleife gleichend, der selbst dann nicht verschwand, wenn ich blinzelte oder meine Augen fest schloss.

Erst am Abend endlich, als meine Mutter im Arbeitszimmer mit ihren Gedanken zwischen Papierstapeln und Aktenordnern festhing und mein Vater in der Küche zusammen mit Sarah in ihrem Malbuch Krokodilumrisse violett ausmalte und im Fernsehen Unsere kleine Farm lief, eröffnete sich unverhofft eine neue Gelegenheit. Gänzlich unbeobachtet schlich ich mich auf Zehenspitzen in das Kinderzimmer, griff nach der Puppe und verschwand damit in der Abstellkammer, vorsichtig die Tür hinter mir zuziehend.

Durch die geschlossenen Fensterläden drangen staubige Strahlen der einzigen Straßenlaterne vor unserem Haus in die enge Kammer. Im dämmrigen Licht starrte ich die Puppe an. Sie starrte hämisch zurück und blinzelte ein Mal. Als Antwort auf diese Erwiderung drückte ich ein letztes Mal so fest ich es vermochte den fleischfarbenen nackten Bauch der Puppe zusammen. Pffffffffhhhh. Dann umklammerte ich mit der rechten Hand ihr linkes Bein und schlug die Puppe wütend und mit mechanischen Bewegungen gegen die Wand. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder.

Im Rückblick füllt die Zeit in der etwas modrig riechenden Abstellkammer eine Ewigkeit. Jetzt, während ich diese Situation ein weiteres Mal Schritt für Schritt und Wort für Wort durchlebe, empfinde ich dasselbe Gefühl wie damals in der Abstellkammer: Mit jedem Schlag weichen der Drang und die Anspannung. Mit jedem niedergeschriebenen Wort schrumpft das Bild des Traums, verblasst mehr und mehr. Mit jedem Buchstaben entkrampfen sich meine Finger.

Der schwarze, schwere Klumpen in meinem Inneren löste sich mit jedem dumpfen Geräusch ein Stück weit in erlösende Zufriedenheit auf. Bis in jede meiner Poren spürte ich die Erleichterung. Ich bilde mir ein, dass mir selbst das Atmen leichter fiel, denn die Schwere war aus meinem Atem verschwunden. Ich schien förmlich ins Wohnzimmer zu schweben, so federleicht fühlte ich mich. Auf dem Flur ließ ich die Puppe achtlos auf den Boden fallen, wie ein Stück Abfall, dessen man sich unbemerkt entledigen will. Als meine Schwester kurz darauf bemerkte, dass ihrer geliebten Puppe, die ihr gleichzeitig Untertanin, Freundin und willenloses Versuchsobjekt war, ein Bein fehlte, heulte und schrie sie. Sie war nicht mehr zu beruhigen. Fest drückte sie die Puppe an ihren Körper, um sie dann neben sich zu werfen und Augenblicke später wieder an sich zu reißen. Für sie war es doch nur eine Puppe! Meine Mutter sprach geduldig auf sie ein, strich ihr mit der Hand durch die Haare.

Als meine Mutter Sarah besänftigt hatte, sodass diese sich ins Zimmer tragen ließ, lag ich dort längst in meinem Bett. Mein Gesicht strahlte unter der Bettdecke wie der Vollmond in einer klaren, kalten Nacht. Die Finsternis verdrängt, die Schatten schwach und ihre Schaurigkeit verloren. Die Bettdecke blieb über meinen Kopf gezogen, bis ich eingeschlafen war.

Am Morgen waren die Schatten zurück, meine Mutter beugte sich über mein Bett. Langsam setzte ich mich auf, wurde sogleich ungeduldig angehalten, das Trödeln zu unterlassen, und als ich vor meinem Bett stand und die Füße in die Hausschuhe steckte, bemerkte ich das erste Mal, wie hoch Mutters Stimme wurde, wenn diese sich überschlug. Mein Vater kam dazu, verschränkte seine Arme vor der Brust. Meine Mutter fuchtelte vor mir herum, zog mich aus, steckte mich mit hektischen, festen Griffen in eine Hose und ein T-Shirt und erklärte mir, dass meine Burg für eine Woche lang weggesperrt werde. Wenn ich das Spielzeug von Sarah anfasste, komme eine weitere Woche hinzu. Bis ich mich bei Sarah nicht ehrlich entschuldigt habe, seien der Spielplatz und alle meine Freunde tabu. Niemals wurden mir Schläge angedroht. Vaters Finger gruben sich in seinen Oberarm. Mutter sprach weiter und weiter.

Trommelwirbel. Der feste Korkkern der mit Hartfilz ummantelten Paukenschlägel prasselte auf das dünne Fell der großen Kupferkessel nieder, sprang zurück, schlug wieder auf das Fell, Schlag für Schlag, der Wirbel übertönte. Darüber war ich. Mir schien gar, als wäre ich über Nacht einige Zentimeter gewachsen, besonders meine Arme empfand ich als von außergewöhnlicher Länge, und ich hob immer wieder beide Arme seitlich vom Körper an, um dann jeden einzelnen Finger auszustrecken und eingehend zu überprüfen. Zwei Zentimeter waren es bestimmt. Auch der Zorn von Sarah, den ich wochenlang in jeder Ecke des Hauses und bei jeder Gelegenheit zu spüren bekam, konnte mich nicht aus meinem Gleichklang bringen. Ich war rein.

Ich wälze mich im Bett. Barbara umarmt ihr Kissen mit beiden Armen und atmet gleichmäßig. Ich versuche wieder einzuschlafen. Ich denke an. Vor zwanzig Minuten habe ich das letzte Mal auf den Wecker geschaut. Diese Nacht scheint ewig zu dauern. Seitenlage. Ich schließe die Augen. Ich drehe mich und sehe zu Barbara. Sie umarmt ihr Kissen mit beiden Armen. Ich schließe meine Augen. Ich kann nicht schlafen. Mitternacht gerade vorbei. Soll ich aufstehen? Ich taste zu. Ich reibe mir die Augen. Schlage das Federbett ein Stück zurück. Ich versuche an Leere zu denken. Ich versuche keine Bilder zu sehen. Ich versuche mir vorzustellen, wie Nichts aussehen würde. Ich öffne die Augen. Barbaras nackter Unterschenkel liegt über ihrem Federbett. Ich schließe die Augen. Ich öffne die Augen. Ich drehe mich. Ich schließe die Augen. Ich öffne. Ich. Ich. Ich.

Ich besuchte inzwischen die zweite Klasse in der nächsten Stadt Simmerau, die knapp zwanzig Kilometer von Drissegg entfernt lag, für Sarah war es das erste Jahr in der Schule. Wir wohnten etwas außerhalb des Dorfkerns. Weilerstraße Nummer sieben. Unsere Straße führte geradewegs über im Sommer blühende Wiesen und hügelige Felder ins Nirgendwo, und entlang dieser Straße, die sich ähnlich einer Schlange durch die bunten Farbmuster aus Maisfeldern, Kartoffeläcker, Weideflächen und brachliegenden Wiesenabschnitten wand, reihten sich wie an einer Schnur aufgefädelt links und rechts in einigem Abstand ein Einfamilienhaus oder ein Bauernhaus an das nächste. Während der Schulmonate fuhr uns an jedem Wochentag der Busfahrer in unsere Schule, über dessen viel zu hoher Stirn ein paar dichte Ponyfransen in alle Richtungen standen, während seine Schultern von ebenso dichten, leicht gewellten langen schwarzen Haaren bedeckt wurden. Er begrüßte jedes Kind stets freundlich lachend mit lauter Stimme. Mit seinem Lachen entblößte er zwei riesige dunkle Zahnlücken, so als sei er stolz darauf, dass seine Mundhöhle geräumiger als die unsere war, und damit verschreckte und faszinierte er gleichermaßen jedes Schulkind täglich aufs Neue, wenn es die drei hohen Stufen vorne in den Bus stieg und nach hinten vorbeihuschte. Sobald wir mit unseren bunten, eckigen Schultaschen auf dem Rücken aus dem alten gelben Schulbus ausstiegen, nahm ich Sarahs Hand und wir gingen gemeinsam über den Schulhof bis durch das hölzerne Eingangsportal des Schulgebäudes, das mit seiner enormen Höhe und Wucht an eine Kirchentür erinnerte.

Meine Mutter kramte dieses Bild von uns beiden bis zu ihrem Tod wie eine antike, am Rahmen bereits arg abgeblätterte Kostbarkeit aus ihren vollgestopften Taschen der Erinnerungen. Dabei hing mein Arm frühmorgens auf dem Schulweg meist ohne Spannung an meinem Körper wie ein führerloses Körperteil, und meine Hand wäre ebenso schlaff daran gebaumelt, wenn Sarah nicht meine Hand so fest gedrückt hätte, so, als müsste sie mich führen. Erst gegen Mitte ihres ersten Schuljahres lockerte sich ihr mechanischer Griff und unsere Hände berührten sich mit mildem unaufdringlichem Druck, während wir den Schulhof überquerten. Wochen später nahm Sarah nicht mehr auf dem abgewetzten Polstersitz neben mir im Schulbus Platz, sondern verschwand zwischen den Sitzreihen ihrer gleichaltrigen Freundinnen und Klassenkameraden. Von da an saß ich im Schulbus neben Björn, der seit der ersten Schulklasse auch mein Banknachbar war. Als Kind war er immer etwas größer als ich gewesen und seine etwas zu langen strohblonden Haare warf er mit einer für ihn typischen Kopfbewegung aus seinem runden Gesicht. Björn war ein seltsamer Name, wie wir damals feststellten. Keiner von uns kannte einen anderen Jungen oder Erwachsenen, der so hieß. Björn, Björn, Björn, Björn, Björn. Björn war. Björn und seine Familie wohnten nicht weit von unserem Haus. Sein Vater stammte aus Schweden, wie mir meine Mutter erklärte. Niemand in unserem Dorf wusste, warum Björns Vater aus dem weit entfernten Schweden ausgerechnet in unser kleines Dorf gezogen war. Wird wohl die Liebe gewesen sein, wird bestimmt in den zwei Wirtshäusern nach seiner Ankunft in Drissegg gemunkelt worden sein. Neben dem Kirchplatz waren das Wirtshaus Zur Post und der nur wenige Schritte davon entfernte Brauhof die beiden Orte, an denen ständig geredet und gemunkelt wurde, dass jemand dieses und jenes gehört hatte. Hier ist was passiert und dort soll was gewesen sein, und die und der hat was gesehen. Während nach dem Besuch der Sonntagsmesse die meisten Kirchgänger in den Brauhof strömten, erfuhr man werktags eher am Tresen der Post, was es Neues im Dorf gab. Bereits als Kind erschlossen sich mir diese herumgeisternden Vermutungen und dieses Geschwätz nicht. Und später, als ich selbst – ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört und mit meinen eigenen Augen in ihren Augen gesehen – Gegenstand dieser Wirtshausgeschichten wurde, getuschelt und der Hals auf der Straße verdreht wurde, habe ich sie ignoriert. Ich habe sie. Drehe die Augen nach links, drehe die Augen nach rechts.

Über Björns Vater wurde getuschelt. Liebe. Das Wort Liebe waren fünf einzelne Buchstaben, die keine sichtbaren Gemeinsamkeiten in mir hervorzurufen vermochten. Ich versuche es nochmals. Gleich jetzt. Ich schreibe das Wort nieder, spreche es laut aus. Ich starre auf die Graphitlinien, beobachte sie und höre hin. L i e b e. Nichts geschieht. Die Buchstaben bleiben Buchstaben. Der Klang verebbt. Ich muss gestehen, es frustriert und freut mich gleichermaßen. Auch jetzt erschließt sich mir der Zusammenhang zwischen einem Staat im hohen Norden am Rande Europas, unserem Dorf in einem engen Tal Tirols in den Ausläufern des Alpenmassivs und der flüchtigen Beschaffenheit der geografisch sich frei bewegenden Liebe nicht. Denn flüchtig muss ihr Zustand wohl sein, wenn wir etwas als Tatsache anerkennen wollen. In Wirtshäusern hat die Liebe für vieles Unerklärliche die Zeche bezahlt. Dabei kann alles erklärt werden. Ich verstehe, dass manche Menschen glauben, ein beständiges Grundgefühl von Liebe oder Selbstliebe tief in ihrem Inneren zu tragen, einer gasförmigen Duftwolke ähnlich, die sich ausdehnt, entweicht, hierhin und dorthin schwirrt, irrt, um sich unvermittelt zu verdichten oder – um zu verpuffen. Ich weiß, wovon ich spreche. Über Jahre hinweg habe ich gelernt, den Begriff Liebe anzuwenden. In Wahrheit ist er mir früh abhandengekommen wie eine läufige junge Schäferhündin, fortgelaufen, anderen Gerüchen folgend. Ich weiß nicht, ob ich sie vermisse. Wahrscheinlich war sie gar nie da. Aus Nichts wird.

Welcher Antrieb hinter dem Entschluss seines Vaters auch immer gestanden haben mag, ich war froh darüber. Björn war seit Kindestagen an mein bester Freund – bis alles außer Kontrolle geriet.

Ich riss die Verpackung auf, die mahnenden Worte meines Vaters ignorierend. Den größten Karton öffnete ich zuerst. Ich erkannte es sofort. Mein Pulsschlag erhöhte sich. Ein Schlagzeug! Ein schwarzes, glänzendes Schlagzeug! Dankbar stürmte ich auf meinen Vater zu, umarmte seine Taille. Mein Vater half mir kniend, die restlichen Einzelteile auszupacken, ich roch unbemerkt an seinen Haaren. Dann bauten wir das Set zusammen. Zuerst Bass Drum, setzten dann die zwei Toms darauf, Standtom, Hihat, Beckenständer. Ich saß auf dem Hocker, meine Füße erreichten gerade noch das Fußpedal und ich wusste nicht so recht, was ich mit den beiden Schlägeln in meiner Hand anfangen sollte. Aber allein auf dem Schlagzeughocker zu sitzen fühlte sich wunderbar an.

Am selben Abend zog ich die Tür hinter mir zu, setzte mich erneut auf den Hocker und betrachtete das beste Geschenk meines Lebens. Ich atmete tief ein, dann schlug ich so fest ich konnte auf die Snaredrum zwischen meinen Knien. Es war. Ich. Eine unkontrollierte Salve an Schlägen fuhr auf die verschiedenen Kessel nieder, ich traf die Metallrahmen, schlug ins Leere, meine Arme sausten wild in der Luft, bis ich einen Schlägel verlor. Sarah stand in der offenen Tür und hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. Ich atmete aus. Es. Ich verspürte eine wilde Kraft und Macht in meiner dafür viel zu engen Brust.

In jeder Pause fegten wir über den Schulhof, ein asphaltierter, dunkler Platz, der sich um die Hälfte des Schulgebäudes schlang und der außer dem Schülergetümmel vor und nach den Schulstunden sowie in der großen Pause nur in einem schmalen Streifen rings um die Bäume weiteres dauerhaftes Leben in Form von spärlichen grünen Grasbüscheln zuließ. Den ersten Fuß in den Schulhof gesetzt, bewegten wir uns beinahe ohne Unterlass, um unsere überschüssige Energie loszuwerden, die sich in den Stunden, in denen wir an den Schulbänken festgezurrt waren, kontinuierlich angestaut hatte und danach lechzte, endlich losgelassen zu werden. Durch unsere Köpfe schlugen Gedanken und die Aufregung Purzelbäume zwischen flirrenden, bunten Flausen. Wir tobten durch das Areal des Schulhofs, spielten Fangen, steckten unsere Köpfe in einer kleinen Traube zusammen, tauschten Fußballsticker oder versuchten auf die Hofmauern und Zäune zu klettern. Am liebsten jedoch bis in die abblätternden Borkenäste der Platanenbäume, um unsere Horizontlinie für kurze Zeit zu verschieben und dem dunklen, harten Asphalt des Schulhofes zu entkommen. Ich war ein fester Bestandteil im farbenfrohen Knäuel der Schüler, zog meine ausgefranste Spur durch jedes Abenteuer und folgte jeder Fährte. Die Höhenluft allerdings rang mir mehr Respekt ab als jede Lehrerschelte, jeden Zentimeter Tiefe fürchtete ich mehr als ein mahnendes oder zorniges Wort, das aus dem Mund meiner Eltern rollte, und so versuchte ich den Kletterausflügen, wann immer mir möglich, fern zu bleiben, sowohl auf dem Pausenhof als auch in der Sportstunde, wenn es galt, sich mit aller Kraft an den dicken, von der Decke der Sporthalle baumelnden Seilen hochzuziehen. Soweit ich zurückdenken kann, verfolgt mich diese Höhenangst, bereits im ersten Schulhalbjahr verstand mein Sportlehrer, dass ich, obwohl sportlich durchaus ambitioniert, in seinem Unterrichtsfach für Übungen in luftigeren Gefilden nicht zu gebrauchen war. Selbst ein schaukelndes Tretboot brachte meine Gedanken durcheinander. Ich sehnte mich schon immer nach unverrückbaren Dingen. Überraschenderweise blieb der spöttische Hohn der Klassenkameraden mir gegenüber aus. Wenn Björn im Pausenhof dazu aufrief, auf einen Baum zu klettern, drängte ich mich währenddessen auf dem Asphalt in ein anderes buntes, aufgeregtes Knäuel von Kindern, die zur Genüge über den Schulhof rollten.

Ich flog über unser Haus, segelte nur knapp über den Kamin hinweg und stieg dann, die Arme weit auseinandergestreckt, hinauf in die Lüfte, bis zu den schneebedeckten Bergspitzen hinter unserem Tal, dann legte ich meine Hände eng an meinen Körper und schnellte wie ein Turmfalke im Sturzflug zurück Richtung Erde. Ich zog mehrere Kreise über unser Dorf, Traktoren und Menschen waren zu winzigen Punkten zusammengeschrumpft, ich folgte den Linien der rot gefärbten Satteldächer, flog dann tief durch die Straßen, bog um die weißen Häuserecken und sauste über die Wiesen und Felder, bis ich den Waldrand erreichte. Immer wieder stieg ich Hunderte, wenn nicht Tausende von Metern auf, um mich anschließend, vom Geschwindigkeitsrausch getrieben, in den nächsten Sturzflug zu werfen.

Aufgelöst erwachte ich am Morgen und schlug entsetzt das Federbett zurück.

Es war Mittwoch, der Tag, an dem ich in meinem Stundenplan in nun sicher werdender, aber doch noch etwas krakeliger und das Gleichgewicht suchender Schrift die wöchentliche Sportstunde vermerkt hatte. Heute bin ich der Ansicht, dass der Zufall mitnichten etwas eingefädelt hatte, sondern die bevorstehende Sportstunde meine nächtliche Fantasie angeregt haben könnte. Ich glaube. Ich akzeptiere keine Zufälle. Es gibt sie nicht. Meine Zeigefingerkuppe fährt über die Wunde auf dem Unterarm. Zu. Fall. Zu Fall bringen, ist es Willkür oder Beliebigkeit? Ich schreibe, was ist. Damals bat ich bloß inständig und stumm wiederholend, es würden diverse Ballspiele auf dem Zettel des Sportlehrers notiert sein. Oder Bodenturnen. An jeder Sportart und Übung, bei der ich mich mit beiden Beinen auf dem federnden Hallenboden bewegen konnte, würde ich Gefallen finden. Ich spürte das Verlangen, sofort meine Arme auszubreiten und im nächsten Augenblick Richtung Himmel zu verschwinden. Und in diesem Rausch alles in mir Klebende und an mir Haftende abzustreifen, auf der luftigen Jagd nach befreiender Leere und beruhigender Stille. Ich wollte. Ich schob mein Gewicht auf die Zehenballen, hob meine Fersen und wippte auf und ab. Ich schürzte meine Lippen, schhhhh, stieß ein zischendes kurzes Geräusch aus und stellte mir vor.