8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 2003 wird Island von einem zerstörerischen Ausbruch des Vulkans Katla heimgesucht, ganze Landstriche werden unbewohnbar und selbst in Reykjavík sind die Auswirkungen spürbar. Dort führt das Künstlerpaar Elísabet und Láki ein ausschweifendes Leben. Die charismatische Elisabet spinnt einen Mythos um ihre eigene Person und behauptet, sie habe als junges Mädchen den Kuss der Erleuchtung empfangen, der sie verändert und zur Künstlerin gemacht habe. Während Láki das Spiel mitspielt, lehnt ihr 18jähriger Adoptivsohn Davíd die bizarren Geschichten seiner Mutter kategorisch ab. Er macht sie für seine chaotische Kindheit verantwortlich und glaubt, dass sie durch ihr Verhalten andere ins Unglück stürzt. Dies scheint sich zu bewahrheiten, als Elísabet ihre alte Schulfreundin Indi und deren Mann Jón wiedertrifft, die ihrem Bann verfallen und deren Leben völlig aus den Fugen gerät. Dreizehn Jahre später bekommt Davíd durch Zufall eine Kiste mit Unterlagen seines inzwischen verstorbenen Stiefvaters Láki in die Hände und beginnt nachzuforschen, was damals mit Indi und Jón wirklich geschah ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

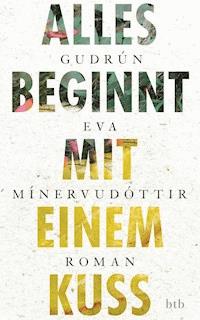

Gudrún Eva Mínervudóttir

Alles beginnt mit einem Kuss

Roman

Aus dem Isländischen von Anika Wolff

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die isländische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Allt med kossi vekur« bei Forlagid, Reykjavík.

Das Gedicht stammt aus Tilraun um manninn(Almenna bókfélagid, Reykjavík 1970) von Thorsteinn Gylfason. Dort heißt es, dass Gudmundur Kamban es in jungen Jahren geschrieben und als Schreibmethode die Écriture automatique angewendet hat.

Liljas Referat beruht größtenteils auf dem Buch Charismavon Charles Lindholm, (PDF-Version, 2002).

Deutsche Erstausgabe März 2014btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Copyright © 2011 by Gudrún Eva Mínervudóttir

Published by agreement with Forlagid, www.forlagid.is

Illustrationen: Sunna Sigurdardóttir

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-12158-7V002

www.btb-verlag.de

Allem gilt der Sonne Liebe,

ein Kuss ist der Beginn;

der kalte Firn, die grünen Triebe

geben sich ihrem Feuer hin.

(Hannes Hafstein)

Vor ewigen Zeiten gab es im Paradies …

Alles beginnt mit einem KussErstes Buch

Am besten stellt sich der Erzähler selbst kurz vor

Auf diesen Seiten werde ich eine Geschichte erzählen, die euch unglaublich vorkommen mag oder auch nicht. Sie handelt nicht von mir, nur insofern, als dass es um mein Bedürfnis geht herauszufinden, was wahr und was erlogen ist an den Vorkommnissen, die sich vor dreizehn Jahren zugetragen haben. Im Winter 2003, als der Ausbruch der Katla seinen Höhepunkt erreichte. Ich war damals achtzehn, orientierungslos und wütend.

Seinerzeit versuchte ich zu begreifen, was geschehen war, gab aber schließlich auf und beschloss – entgegen meiner inneren Überzeugung –, dass ich nichts damit zu tun hatte. Ich unterdrückte meine Neugier und konzentrierte mich auf anderes.

Doch dann, im letzten Jahr, an einem ähnlich düsteren und feuchten Herbstabend wie dem, den man heute durchs Fenster sieht, machte ein Anruf meinen Pakt mit der Welt zunichte.

»Ist das Davíd? Elísabetarson?«, fragte eine alte Frauenstimme.

»Das ist er«, antwortete ich.

»Hallo, mein Junge, hier ist María, Thorlákurs Mutter.«

Es machte nicht sofort Klick bei mir, da die Stimme anders war; älter und schwächer klang als in der Erinnerung. Ich hatte María ohnehin nicht oft gesehen, weil sie in Akureyri lebte und weder Mama noch Láki für lange Autofahrten zu haben waren. Zuletzt haben wir uns bei Lákis Beerdigung gesehen, aber da haben wir nicht miteinander gesprochen. Ich habe sie nur umarmt, und sie hat mir auf die Schulterblätter geklopft, ihr Gesicht ganz starr vor unterdrückter Trauer.

»Hallo María«, sagte ich.

»Ich rufe an, weil ich in eine betreute Altenwohnung ziehe.«

»Ja, das ist … Ist das okay für dich?«, fragte ich, peinlich berührt vom Alter. Vom Tod.

»Das muss es doch, nicht wahr?«, antwortete sie. »Meine Nichte hat mir beim Packen geholfen, aber ich tue mich so schwer mit den Sachen von Láki. Die nehme ich nicht mit ins Grab, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, sie wegzuwerfen. Und da du doch fast sein Sohn warst …«

»Ja«, antwortete ich.

»Soll ich sie dir nicht einfach schicken? Fornhagi 20, ist das die richtige Adresse?«

»Ja, also … danke. Was sind das denn für Sachen?«

»Hauptsächlich Zeichnungen, einige richtig gute. Du entscheidest, was du damit machst, aber ich dachte, dass du sie vielleicht zu schätzen weißt.«

Richtig getippt. Lákis Geschichten haben mir immer gefallen. Und ich hatte ihn gern, obwohl er für mich in erster Linie der Lakai meiner Mutter war. Er trat in mein Leben, als ich zwölf war, und wollte alles für mich tun. Nur Mama die Stirn zu bieten traute er sich nicht, noch weniger als andere.

Vielleicht ist es unnötig, extra zu erwähnen, dass ich nicht Elísabets leiblicher Sohn bin. Mama hat mich in Argentinien adoptiert, und wir sind von Land zu Land gezogen, bis sie den Entschluss fasste, sich hier in Island niederzulassen. Ich war neun, gerade frisch auf dem Flughafen in Keflavík gelandet, als ich zum ersten Mal Isländisch aus einem anderen Mund als dem meiner Mutter hörte. Das war natürlich ein Schock, aber man könnte genauso gut sagen, dass meine gesamte Kindheit ein einziger Dauerschock gewesen ist.

Ich bin klein und dunkel genug, dass man mir schon von weitem ansieht, dass ich kein »richtiger Isländer« bin, worauf man mich oft genug hingewiesen hat. Das hat mir aber eigentlich nie etwas ausgemacht. Sticheleien habe ich mir nie zu Herzen genommen. Und ich habe auch nie versucht, mich bei anderen beliebt zu machen. Nachdem wir hierhergezogen waren, habe ich mich vor allem darauf konzentriert, die versäumte Schulzeit aufzuarbeiten, und mein Leben drehte sich in nicht unerheblichem Maße darum, nachts genügend Schlaf zu bekommen – was nicht immer leicht war. In Elísabets Reich war immer Remmidemmi.

Védís, meine Frau, ist zum Glück ein Gemütsmensch. Sie arbeitet in einer Bank, und wenn sie frei hat, strickt sie gern, liest und hört Musik. Unsere beiden Töchter Ingibjörg und Sólveig haben das gelassene Temperament ihrer Mutter geerbt, vielleicht sind sie aber auch einfach ausgeglichen, weil wir so gut für sie sorgen.

Als Sozialarbeiter kann ich einen direkten Nutzen aus meiner persönlichen Erfahrung ziehen. Ich komme in Haushalte voller Probleme und versuche zu vermitteln, den Leuten zu zeigen, wie sie miteinander umgehen und sich um ihre Kinder kümmern sollten. Zusätzlich habe ich eine halbe Stelle in einem Heim für Jugendliche, die es zu Hause und in der Schule schwer haben. Mein Arbeitstag ist ziemlich lang. Was das angeht, bin ich ein »richtiger Isländer«: Ich finde es normal, kaum etwas anderes zu tun als zu arbeiten.

Etwa eine Woche nach dem Anruf aus Akureyri lag ein Paket für mich bei der Post bereit. Eine riesige Bananenkiste, vorn und hinten mit Chiquita bedruckt und sorgfältig mit einer zarten Kordel verschnürt. Einige Tage lang musste sie in meinem Kofferraum ausharren, bis sie mir am Samstagmorgen wieder einfiel, nachdem wir Kaffee getrunken und Zeitung gelesen hatten. Die Mädchen spielten in ihrem Zimmer, Védís lag mit einem Buch auf dem Sofa, und ich hatte nichts Besonderes vor.

Ich brachte die Küche in Ordnung und wischte den Tisch ab, bevor ich die Kiste daraufknallte und aus ihr herausfischte: Zeichnungen, Zeitungsausschnitte, Fotos von Mama und mir, der tobenden Katla und der aschgrauen Verwüstung im Osten, Entwürfe zu Bildergeschichten und ein paar einzelne Seiten, vollgeschrieben mit Lákis dichter Schrift.

Nachdem ich eine Weile darin geblättert hatte, erinnerte ich mich an die Sachen, die ich noch aufbewahrte, mir aber nicht mehr angesehen hatte, seit wir hergezogen waren. Vermutlich lagen sie in einem ähnlichen Karton in der Abstellkammer – dachte ich. Ich brauchte mehr als eine Stunde, um sie unter all dem Kram zu finden, und sie befanden sich in keinem Karton, sondern waren in diversen Plastiktüten überall in der Kammer verteilt.

Ich brachte die Tüten in die Küche und machte mich daran, alles zu sortieren, um das Gefühl zu haben, ich hätte die Dinge im Griff. Da waren Jóns Notizbücher, blaue Schreibhefte, fünf an der Zahl, und Indis Kalender, in den sie die Termine bei ihren Kunden mit Kuli eingetragen hatte. Dieser Kalender war im Grunde das bemerkenswerteste Objekt in der Sammlung, denn rund um die Termine und auch darüber hatte Indi mit Bleistift geschrieben, Seite um Seite, private Schilderungen, von denen ich zunächst dachte, es seien ihre Kindheitserinnerungen, doch schon nach kurzer Lektüre wurde mir klar, dass es hier nicht um die isländische Provinz ging, sondern um eine völlig andere, fremde Welt. Als ich das Buch zum ersten Mal entdeckt hatte (im Handschuhfach von Indis Auto, am Abend des Tages, an dem sie starb), hatte ich nicht aufhören können, darin zu lesen. Sie haben etwas Verstörendes und zugleich Hypnotisierendes, diese Schilderungen, die man weder Traum noch Dichtung nennen kann und die auch nichts mit Indis Jugendjahren zu tun haben, auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag.

Aus den Tüten holte ich auch Bilder hervor, die Mama mir seinerzeit gegeben hatte: von ihr selbst, Láki, Jón und Indi. Und Zeitungsausschnitte vom Ausbruch der Katla, der fünfundzwanzig Monate dauerte – von Ende November 2001 bis Anfang 2004 – und diese Zeit komplett geprägt hat. Heute kommt es mir merkwürdig vor, wie schnell man sich an die Asche gewöhnte. An manchen Tagen wischte man sich den Schmutz aus den Augen, hustete ihn aus sich heraus oder zermahlte ihn zwischen den Zähnen. Der Rauch verdeckte den Himmel, doch alles drehte sich weiter um Politik und Wirtschaft, wie immer durchwirkt von persönlichen Niederlagen und Triumpfen. Menschen starben, und Kinder wurden geboren.

Meine jüngere Tochter Sólveig tapste zu mir in die Küche und machte große Augen, als sie den vergilbten Haufen auf dem Küchentisch sah. »Was machst du da, Papa?«, fragte sie und strich sich mit kleinen, rastlosen Fingern den schwarzen Pony aus der Stirn. Dieselben schwarzen Haare und grünen Augen wie meine, nur ihre Haut ist heller.

»Ich erinnere mich an Dinge zurück, die früher einmal passiert sind, bevor du geboren wurdest«, antwortete ich und nahm sie in den Arm. Ich zeigte ihr einige der harmloseren Zeichnungen von Láki und wunderte mich – wieder einmal, nachdem ich selbst Vater geworden war –, wie Elísabet es hatte über sich bringen können, mich so zu vernachlässigen.

»Das sind Adam und Eva«, sagte ich.

»Die sind ja ganz nackig!«, quiekte Sólveig und zeigte zwischen Adams Beine.

»Das ist König Blaubart, vor seinesgleichen musst du dich hüten, wenn du älter wirst. Und hier ist deine Oma Elísabet«, sagte ich und gab ihr ein Foto von Elísabet und Indi, lachend vor vollen Weingläsern.

»Ist die tot?«, fragte sie.

»Nein, Liebes«, antwortete ich.

»Ist das die da?«, fragte sie und zeigte auf Indi.

»Nein, die hieß Ingibjörg, wie deine Schwester.«

»Ist Ingibjörg dann nach ihr benannt, so wie ich nach Oma Sólveig benannt bin?«

»Ja, Liebes«, antwortete ich, und das war nicht gelogen. Ich habe meiner Erstgeborenen den Namen einer Frau gegeben, die ich so gut wie überhaupt nicht kannte. Das war das Mindeste an Achtung, wo Mama doch indirekt für ihr Ende verantwortlich war.

Natürlich kannte ich die Zusammenhänge nicht genau, aber ich wusste, dass diese Tragödie ein Einschnitt in Mamas Leben war. Kurz nachdem Indi gestorben war, trennten sich Mama und Láki, und einige Jahre später starb Láki an Herzversagen.

Ich hätte mit Láki reden sollen, von ihm eine entworrene Version der Geschichte verlangen und ihm insgesamt mehr Freundlichkeit und Loyalität entgegenbringen sollen. Das hätte ich auch getan, wenn ich gewusst hätte, dass er so früh sterben würde. Stattdessen hing ich Abend für Abend bei Mama herum, während sie mir ihre – gelinde gesagt – unseriöseste Seite präsentierte, voller Wahnsinn und übersinnlichem Hokuspokus. Bis ich genug hatte und nicht mehr fragte.

Ehrlich gesagt dachte ich, dass all die Jahre mittlerweile einen Schutzwall zwischen mir und meinem Verlangen gebildet hätten, den wahren Kern der Sache zu kennen. Doch nachdem ich das Paket aus dem Norden bekommen hatte, machte es mir noch mehr zu schaffen, nichts sicher zu wissen außer dem, was in den Nachrichten gesagt worden war. Die alte Sehnsucht regte sich wieder und wurde immer stärker, bis ich beschloss, ein wenig zu recherchieren. Ich fing an, Bruchstücke zu sammeln, sie zusammenzusetzen und mich auf den Spuren der Toten voranzutasten. Vielleicht wird es mir so gelingen, den Nebel zu lüften und gleichzeitig etwas in mir selbst zur Ruhe kommen zu lassen.

Indi ist die Heldin der Geschichte, denn obwohl sie in den Fängen des Materialismus steckte, war sie beherzt und unbescholten

Folgende Schilderung des Wiedersehens zwischen Indi und Elísabet habe ich von meiner Mutter selbst, die schwor, das Gespräch noch wörtlich im Kopf zu haben. Und es deutet auch nichts darauf hin, dass sie gelogen hat – abgesehen von einigen Punkten, die mich betreffen. Da hat sie offenbar etwas zu dick aufgetragen, weil sie glaubte, mich dadurch besänftigen zu können.

Ansonsten erlaube ich mir, die Lücken mit dem zu füllen, was ich über Indi weiß: dass sie nah am Wasser gebaut war, viel für neue Klamotten übrighatte und den größten Teil ihrer »Freizeit« putzend und wischend in fremden Wohnungen zubrachte.

Es war im frühen Frühling in Reykjavík, grüne Zungen bahnten sich den Weg aus der Erde, und ein lauer Wind ließ Müll über Plätze und durch Gärten fliegen. Die Leute wagten sich langsam, Mützen und Schals daheim zu lassen, Kinder fuhren Rad – mit oder ohne Stützräder – und kickten mit nassen Füßen Bälle auf dem rotbraunen Erdplatz, der das Gras noch nicht sprießen ließ. Manche trugen Atemmasken, obwohl die Feinstaubbelastung unter der Risikogrenze lag und in der Hauptstadt keine Asche fiel.

Indi räumte gerade in einem Einfamilienhaus in Seltjarnarnes Lappen und Besen in einen Schrank, als ihr Handy klingelte. Vor den immensen Fenstern, von denen sie kurz zuvor das Meersalz abgekratzt hatte, schien die Sonne auf die regennasse Erde, die asphaltierten Gehwege entlang der Küste, Hunde und ihre Besitzer, Jogger in glänzenden Puma- und Nike-Outfits und Kinder mit einem Ball. Hinter dem Brandungswall wälzte sich das Meer vor und zurück. Das Wellenrauschen und die Stimmen der Kinder wehten ins frisch geputzte Haus.

Indi versuchte, die Besen, die einfach nicht aufrecht stehen wollten, in Reih und Glied zu bringen, dann knallte sie den Schrank zu, ohne sich daran zu stören, dass die Stiele von innen gegen die Tür schlugen, und zog das Handy aus der Tasche.

»Hallo«, sagte sie hastig.

»Indi? Ingibjörg Sigrún?«, sagte eine bekannte Stimme.

»Ja?«, sagte Indi. Sie war auf den Namen Ingibjörg Sigrún getauft und Inga Didda genannt worden, bis ihre kleine Schwester die ersten Wörter lernte und im schwesterlichen Kindermund aus Inga Didda Indi wurde.

»Hi, hier ist Elísabet«, sagte die Stimme.

Indi wusste nicht, was sie antworten sollte. Von Elísabet hatte sie seit zwanzig Jahren nichts gehört und nichts gesehen. Auf dem Gymnasium waren sie unzertrennlich gewesen, hatten sich aber kurz nach dem Abschluss überworfen und seitdem nicht mehr miteinander gesprochen.

Elísabet beantwortete Indis Schweigen mit ihrem typischen Lachen. »Du bist natürlich überrascht!«, sagte sie. »Das wäre ich auch, wenn du mich angerufen hättest. Ich habe in den letzten Tagen so viel an dich gedacht, und plötzlich musste ich dich einfach sehen oder wenigstens mal hören. Ich hoffe, dass dir das nicht unangenehm ist …«

»Nein«, sagte Indi. »Ich meine …«

»Bist du gerade zu Hause?«, fragte Elísabet. »Im Telefonbuch steht, dass du in der Tjarnarból wohnst. Sind das nicht die Blocks da draußen in Seltjarnarnes? Ich weiß, das ist jetzt ziemlich spontan, aber ich bin ganz in der Nähe und habe nichts Besonderes vor, also …«

»Nein«, sagte Indi. »Ich bin nicht zu Hause, aber wir können uns in ein paar Minuten auf dem Parkplatz da draußen treffen, auf Höhe der Grótta-Insel.«

Sie steckte den Umschlag mit dem Geld und das Handy in die Tasche und zog eine graue Wolljacke mit grün gemustertem Futter über; Blumen, Blätter und Stängel rankten elegant über den weißen Stoff, mit einem solch sicheren Gespür für Luxus, dass Indi allein dadurch ruhig wurde, den Stoff um sich zu spüren.

Sie verließ das Haus durch die Hintertür, lief durch den Garten, über die Wiese mit den spielenden Kindern auf den Bürgersteig, und genoss es, die Frühlingsluft zu atmen, die laut Meteorologen durch unsichtbare Asche verschmutzt war, doch Indi nahm nur den Duft von Meer und Erde wahr.

Der Block, in dem sie wohnte, war nicht weit, und als sie daran vorbeifuhr, hielt sie nach Jóns Auto Ausschau, einem weißen Subaru-Kombi, doch der war nirgends zu sehen. Jón war wahrscheinlich gerade noch nicht aus der Schule zurück. Sie gab Gas, den Kopf voller Gedanken an die einstige Freundschaft zwischen ihr und Elísabet.

Mit achtzehn hatten sie große Pläne für ihre Zukunft gehabt. Indi wollte Journalistin werden und sich darauf spezialisieren, Regimes durch Einschüchterungstaktiken zum Gehorsam gegenüber dem Willen des Volkes zu zwingen und so den Lauf der Geschichte zu ändern. Elísabet wollte Bildhauerin werden, und all ihre Werke sollten so groß sein wie die Jesus-Statue in Rio.

Schon bevor sie sich näher kennenlernten, war Indi nicht umhingekommen, Elísabet wahrzunehmen, und hatte sie als unerträglich laut und geltungssüchtig empfunden. Einmal bekam sie mit, wie Elísabet eine Dänischlehrerin ankeifte, die sie gebeten hatte, nun bitte schön ein einziges Mal die Klappe zu halten. Durch diesen Zwischenfall war Elísabet von der Schule geflogen, doch eine Woche später kam sie wieder, als wäre nichts geschehen, und niemand wusste, wie sie die Schulleitung dazu gebracht hatte, sie wieder aufzunehmen.

Zu Beginn des letzten Jahres kandidierte Indi für die Redaktionsleitung der Schülerzeitung, und um ein Haar hätte sie alles zurückgezogen, als sie mitbekam, dass Elísabet dieselbe Idee hatte.

In den Redaktionssitzungen stritten sie um die unwichtigsten Dinge, und Indi beschlich immer wieder das Gefühl, dass Elísabet vorgab, anderer Meinung zu sein, nur um streiten zu können. Die anderen Redaktionsmitglieder verdrehten schon die Augen, wenn die beiden ansetzten, doch Indi war sich sicher, in der Gruppe dafür Anerkennung zu ernten, wenn sie es wagte, Elísabet zu widersprechen.

Einmal war Indi allein im Redaktionsraum und aß gerade ein Sandwich mit Krabbensalat und trank ein Malzbier, als Elísabet mit den Korrekturfahnen der neusten Ausgabe reingeplatzt kam und schrie: »Diese Geschichte gehört da nicht rein!«

Indi schluckte, legte das Sandwich beiseite und sprang auf: »Und seit wann bitte gehört die da nicht rein?«

»Seit gestern, wir haben darüber gesprochen, weißt du nicht mehr? Die ist so tierisch langweilig, dass ich am liebsten draufkotzen würde.«

»Wir haben nicht davon gesprochen, sie zu streichen«, sagte Indi. »Du hast davon gesprochen. Niemand hat dir zugestimmt, außerdem ist die Geschichte gut.«

»Ey hallo? Bimmelt’s, Mädel?!«, sagte Elísabet.

Und sei es, weil das mit so übertriebenem Gewicht daherkam oder weil Indi sowohl eine Pfarrerstochter als auch vom Lande war, nahm sie das einen Deut zu wörtlich. Sie vergaß alles um sich herum und bimmelte, genauer gesagt schwenkte sie die Hüften schnell hin und her, immer noch mit Zornesblick. Ihr Rock aus dickem, rotem Stoff schwang in die entgegengesetzte Richtung mit, und aus der Malzbierflasche schwappte es auf den engen, schwarzen Angorapulli.

Elísabet prustete los, und Indi konnte nicht anders als mitzulachen. So wurden sie Freundinnen. Und waren zwei Jahre lang so dick befreundet, dass es in ihrem Leben für andere keinen Platz gab.

Nachdem ihre Beziehung in die Brüche ging, fand Indi andere Freunde, doch diese Verbindungen verkümmerten nach und nach, da sie sie vernachlässigte. In letzter Zeit hatte Indi nur noch für lockere Bekanntschaften mit alten Klassenkameraden und Arbeitskollegen Zeit. Freundliche Nachrichten per Mail oder höchstens mal hier und da ein gemeinsames Essen.

Indi kam mit Schwung auf den Parkplatz vor der Insel gefahren, knallte die Autotür zu und lief mit großen Schritten und gespielter Sicherheit über den Asphalt auf Elísabet zu, die ihr mit offenen Armen entgegenkam. Elísabet trug einen weiten, schwarzen Mantel und war immer noch von demselben Glanz umgeben, der die Klassenkameraden früher entweder fasziniert oder zur Weißglut getrieben hatte. Sie fasste Indi bei den Schultern, schüttelte sie und stieß einen Schrei aus. Ihr liebenswertes Ungestüm schien sich alles andere als ausgewachsen zu haben.

Sie gingen runter zum Strand, die Möwen kreischten gegen die Wellen an. Ein großer Hund, weiß mit schwarzem Kopf, bellte weiter im Süden auf der Landspitzeunterhalb des Golfplatzes. Sie sahen, wie er im gelben Sand scharrte und versuchte, in alle Richtungen zu springen, aus lauter Freude darüber, draußen unter freiem Himmel zu sein. Die Absätze von Indis neuen Schuhen versanken bei jedem Schritt in Sand und faulenden Algen.

Auf dem kurzen Gang sagten sie, was man so sagte, sprachen über die Zeit, die so schnell verging, und ihr Alter: »Wir zwei, schon fast vierzig! Wer hätte das gedacht?«

Sie lachten, und Indi erinnerte sich daran, wie Elísabets Lachen, so intensiv und unaufhaltsam, sie manchmal mit einer undefinierbaren Furcht erfüllt hatte.

»Wo warst du, als die Katla losgespuckt hat?«, fragte Indi.

»In der Badewanne«, antwortete Elísabet. »Mein Sohn hat sein Schweigegelübde gebrochen, um mir zuzuschreien, dass ich sofort herkommen soll. Als ich aus dem Bad kam, saß er vor dem Fernseher. Die Reporter waren so aufgeregt und die Bilder so krass, dass wir nicht wussten, ob das Ernst ist oder ein ambitioniertes Fernsehspiel.«

»Dein Sohn?«, wiederholte Indi.

Elísabet nickte: »Er heißt Davíd. Mit 22 habe ich ihn adoptiert, da war er gerade eins. Damals habe ich in Argentinien gelebt und war mit einem Schwarzhändler verheiratet. Der war der glücklichste Mensch auf Erden, als ich abgehauen bin und den Jungen mitgenommen habe. Wir haben uns noch nicht einmal um die Scheidung gekümmert. Davíd ist jetzt 18, frisch von zu Hause ausgezogen und spricht nicht mehr mit mir. Er sagt, dass ich narzisstisch und erdrückend bin. Das stimmt natürlich.«

Indi nickte. Elísabets Worte machten sie wehmütig und empfindsam für den gewölbten Horizont, wo das Meer den Himmel berührte.

Sie setzten sich auf zwei Steine, und Indi fragte: »Was ist mit deinem Traumjob? Bist du Bildhauerin geworden?«

Elísabet schüttelte den Kopf, wobei ihr das glatte, aschblonde Haar in die Stirn fiel. »Das ist eine zu einsame Arbeit für mich. Genauer gesagt hat man mir eine Stelle als Lehrkraft angeboten, als ich gerade mal das halbe Studium hinter mir hatte. Diese verkrusteten, selbstgefälligen Lehrmethoden konnte ich nicht ertragen. Zwischendrin bin ich rumgezogen und habe alles Mögliche gemacht. Unter anderem ein kleines Unternehmen in Amsterdam gegründet, das für andere Unternehmen und Büros die Topfpflanzen gegossen hat. Fünf Jahre habe ich damit zugebracht, Gießkannen durch menschenleere Büros zu schleppen. Wo wir gerade bei einsamen Jobs waren …«, sagte sie und lachte. »Aber jetzt habe ich, wie gesagt, eine volle Stelle an der Kunsthochschule. Im Sommer arbeite ich auch als Fremdenführerin. Mache Ausflüge mit Touristen.«

Dann guckte sie Indi mit so durchdringender Neugier an, dass Indi ganz befangen wurde: »Und du?«

»Ich habe hier in Reykjavík Isländisch studiert und dann einen Job beim Lehrmittelinstitut bekommen«, antwortete Indi.

»Hast du Kinder?«

»Nein.«

»Einen Mann?«

»Ja, er heißt Jón.«

Elísabet sah sie mit dieser Inbrunst an, die so sehr an die junge Elísabet erinnerte. Dieser fremde Trieb, der auch sie ein bisschen angesteckt hatte, als sie Freundinnen gewesen waren. Elísabet war immer von irgendetwas getrieben. Da war eine Flamme, die so stark brannte, dass man sich die Brauen versengte, wenn man sich zu nah heranwagte.

»Wir sind seit elf Jahren zusammen, vor sieben Jahren haben wir geheiratet«, sagte Indi und zögerte, bevor sie sagte: »Er ist alles andere als vollkommen, im Grunde ein Hansel. Aber ich liebe ihn.«

Während sie sprach, zog sie mit ihrem Absatz eine Linie in den Sand, und als sie aufblickte, sah sie, dass Elísabets Augen feucht waren.

»Und du?«, fragte Indi. »Hast du …?«

»Ja«, antwortete Elísabet. »Er heißt Thorlákur. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt und sind sofort zusammengezogen. Er zeichnet Comics.«

»Thorlákur Jóhannsson?«, fragte Indi. »Ich weiß, wer das ist. Seine Bücher sind in mindestens hundert Ländern erschienen, oder? Aber ist der … ich meine, seid ihr …?«

Elísabet trocknete sich lachend die Augen. »Ja.«

Indi nickte und fühlte sich auf einmal sicherer in Elísabets Nähe. »Jón unterrichtet Isländisch und Literatur im Hamrahlíd-Gymnasium«, sagte sie. »Komisch, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Jóns Arbeitsplatz der Ort ist, an dem wir uns kennengelernt haben.« Sie atmete tief ein: »Elísabet, ich möchte mich dafür entschuldigen, wie das mit uns gelaufen ist. Ich war einfach so wütend in den Jahren, nachdem Papa gestorben war …«

»Unsinn!«, fiel Elísabet ihr ins Wort. »Ich war diejenige, die beleidigt gespielt hat und nach New York abgedampft ist, nur weil du nicht mit mir in irgend so ein Tattoostudio wolltest, erinnerst du dich? Du hast nichts gesagt oder getan, ich musste einfach auf alles scheißen, was ich kannte, und jede Gelegenheit nutzen, mich selbst an die Grenzen zu treiben. So habe ich gelebt. Ich bereue nichts, aber es fühlt sich an, als hätte ich alles schon dreimal ausprobiert.«

Sie schwieg und blickte aufs Meer.

Indi war kalt geworden. Sie spürte die Kälte, die von der leichten Brise und dem Stein ausging, auf dem sie saß. Sie legte die Finger an den Mund und pfiff. »Meinst du, dass dich nichts mehr berührt?«, fragte sie.

Elísabet starrte durch Indi hindurch, bevor sie mit Bedacht antwortete: »Alles auf dieser Welt berührt mich zu tief. Am allertiefsten meine junge, trotzige, breitschultrige Liebe, mein Davíd.«

»Ja. Natürlich«, sagte Indi und wurde wieder befangen, ohne zu wissen warum. Eine Möwe mit einem roten Fleck auf dem Schnabel tauchte aus dem Nichts auf und streifte mit der dunklen Flügelspitze fast ihre Köpfe.

Elísabets fabelhafte Erklärung, warum sie alles auf dieser Welt zu tief berührt

Indi und Elísabet verabschiedeten sich am Meeressaum und versprachen einander ein baldiges Wiedersehen.

»Nächstes Mal nehmen wir die Jungs mit«, sagte Elísabet und guckte Indi hinterher, die barfuß über die groben Steine des Brandungswalls kletterte, in jeder Hand einen der schicken Stöckelschuhe.

Elísabet war nicht kalt, und sie hatte es auch nicht eilig. Sie blieb auf ihrem Stein sitzen und bemerkte, dass die gurgelnden Wellen während des Gesprächs näher gekommen waren. Der Hund, den sie vorhin gesehen hatten, kam angesprungen, legte den Kopf in Elísabets Schoß und heftete seine dunkelbraunen Augen auf sie, randvoll mit purer Seele.

Sie streichelte ihm über den weißen Rücken und die schwarze, kurzhaarige Schnauze. »Ja, ich weiß schon«, sagte sie. »Ich verstehe dich. So viel Sprengkraft in den Muskeln, dass man einfach nicht still sein kann. Für kein Geld der Welt. Noch nicht einmal für eine Streicheleinheit«, schob sie hinterher, als der Hund davonsprang, auf den schmalen Strandstreifen lief und einen Schwarm Vögel aufscheuchte.

Gegen Ende des Gesprächs hätte sie ihrer Jugendfreundin am liebsten ihre »wahre« Lebensgeschichte erzählt. »Gestanden«, dass sie seit fünfundzwanzig Jahren kein Auge mehr zugetan hat. Dass das Tempo und die Wucht in ihrem Leben daher rührten, dass sie sich als Mädchen einen Segen oder Fluch eingefangen hatte, der sich durch einen Kuss übertrug.

Elísabet glaubt, von einer Art übernatürlichem Zustand befallen zu sein, durch den sie keinen Schlaf mehr braucht und der ihr eine besondere Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungskraft und Charisma verleiht. Dieser Kuss-Mythos ist so gut konstruiert, ein so großer und beständiger Teil von Elísabets Leben, dass ich alle Kraft aufbieten musste, um mich vom Joch dieses Schwindels zu befreien. Als ich klein war, glaubte ich, dass sie besonders sei, und auch ich fühlte mich einzigartig – allein aus dem Grund, der Sohn eines solch besonderen Wesens zu sein. Erst als Jugendlicher regten sich langsam Zweifel, dass meine Mutter wirklich die war, die sie vorgab zu sein. Sie achtete darauf, dass ich sie nie schlafen sah, schloss sich aber oft in ihrem Zimmer ein, allein oder mit irgendwem. Selbst als Láki auf den Plan trat, schlossen sie sich ein, aber wie betrunken sie auch sein mochte, ich fand sie nie schnarchend auf der Couch oder in der Garderobe, wie es bei einem meiner Freunde gang und gäbe war, der auch eine trunksüchtige Mutter hatte.

Nachdem ich für mich entschieden hatte, dass das Übernatürliche nicht existierte, war ich so erdverbunden, dass ich selbst dann wütend wurde, wenn jemand Elfen oder Astrologie erwähnte. Damit war es unerträglich geworden, mit meiner Mutter unter einem Dach zu wohnen, die sich nie frei nahm vom Mythos um ihre Person. Warum Láki da mitmachte, werde ich wohl nie verstehen; die einzig denkbare Erklärung ist, dass er von Dichtung abhängig war. Dass herkömmliche Rauschmittel ihm als Fluchtweg aus dem Alltag nicht genügten. Die Dichtung war die Liebe seines Lebens.

Die Geschichte, wie meiner Mutter das »Geschenk des Kusses« zuteilgeworden war, bekam ich als Kind unzählige Male zu hören, und je älter ich wurde, desto mehr schmückte sie die Erzählung aus, bis sie jene Form annahm, in der ich sie nun festhalten werde. Ich war kaum älter als neun oder zehn, als Mama mir bis ins Detail schilderte, wie es war, mit allen Jungs aus der Klasse rumzulecken.

Sie war vierzehn Jahre alt. Es geschah an einem Dezemberabend, Dächer, Straßen und Gärten lagen unter einer Schneedecke. Sie hatte einen Verband um den Kopf, denn zwei Tage zuvor waren ihr durch einen kleinen Eingriff die Ohren angelegt worden.

Elísabets Eltern, die ihre Hippie-Haltung nie ganz abgelegt hatten, waren gegen den Eingriff, doch die Großeltern hatten darauf hingearbeitet, seit sie ein Kleinkind war. Sie fanden es unangemessen, dass ein so hübsches Mädchen so abstehende Ohren hatte wie Mickey Mouse.

Irgendwann hörte Elísabet nicht mehr auf die Plädoyers ihrer Eltern, dass alles natürlich sein müsse, und schlug sich auf die Seite der Bürgerlichen.

Nach vielen Stunden des Bittens und Bettelns gaben ihre Eltern schließlich nach, und das Resultat sollte schon bald zu sehen sein. Noch war es unter dem Verband verborgen, doch der sollte noch vor Weihnachten abgenommen werden, und wenn sie im Januar wieder zur Schule ging, wäre sie endlich ein normaler Mensch.

Als ihr Vater mit dem Abwasch fertig war, schickte er Elísabet mit dem Müll raus, und sie traf mit sich folgende Abmachung: Wenn jemand am Gartentor vorbeigehen würde, solange sie da draußen war, bedeutete das, dass unter dem Verband die normalsten Ohren der Welt warteten.

Irgendwer würde schon vorbeigehen. Sie wohnten mitten im Stadtzentrum, wo fast immer jemand unterwegs war.

Die Tüte war im Müll gelandet, und Elísabet hatte bereits mit bloßen Händen den Schnee vom Tonnendeckel gewischt, um Zeit zu gewinnen, doch kein Passant war in Sicht. Die Härchen auf ihren Armen standen senkrecht, und ihre Strümpfe waren nass, denn die Hausschuhe ihrer Mutter schützten kaum vor Feuchtigkeit. Sie stampfte mit den Füßen und machte sich langsam auf den Weg zurück zum Haus, schielte dabei die Straße rauf und runter. Mit jedem knirschenden Schritt rutschte ihr Herz tiefer. Bis jemand um die Ecke gebogen kam, und nicht genug, dass er an ihrem Tor vorbeiging, nein, er machte kehrt, strich mit den behandschuhten Fingern über die schmiedeeisernen Spitzen, die wie Speere aus dem Zaun ragten, und sagte: »Hi.«

»Hi«, antwortete sie. Sie war kurzsichtig, wollte aber nicht mit einer Brille auf der Nase herumlaufen. Die abstehenden Ohren waren schlimm genug. Daher musste sie ein paar Schritte näher kommen, um zu sehen, mit wem sie sprach.

Es war der Bruder einer Freundin, der zwar schon relativ alt war, den sie aber schon immer sehr gemocht hatte. Er war nicht direkt schön, hatte das Gesicht voller Krater von ehemaligen Aknepickeln und eine Zahnlücke wie ein Ölscheich. Aber er war ansehnlich, mit gewölbtem Brustkorb, das Wort stattlich war wie maßgeschneidert für ihn. Als er lächelte, durchströmte es sie, und als er ihr direkt in die Augen sah, wurde sie eins mit Gott und dem Universum.

»Was machst du so dünn angezogen hier draußen?«, fragte er.

»Den Müll rausbringen«, antwortete sie und guckte an sich herunter; auf die Ledersandalen, die ihre Mutter ihr schon tausendmal als Draußenschuhe verboten hatte, die nassen Socken, die zerfetzte Jeans und das schwarze T-Shirt mit dem Bild von Ziggy Stardust darauf.

»Und mit so einem schicken Mumienohrenwärmer«, sagte er.

Sie fasste sich an den Kopf, den Verband hatte sie ganz vergessen.

»Darf ich die Mumienohren mal anfassen?«, fragte er.

»Nur ganz leicht«, sagte sie und trat näher an ihn heran, obwohl etwas in ihr zitterte. Jetzt trennte sie nur noch das Gartentor. Sie stand noch unter Schmerzmitteln nach der OP, und obwohl sie wusste, dass das nicht sein konnte, befürchtete sie, bei seiner Berührung vor rasendem Schmerz zu verbrennen und zu Asche zu werden.

Sie spürte nichts, hörte aber ein leises Rascheln. Das Geräusch kroch ihr durch die Wirbelsäule und nistete sich am Steißbein ein.

»Wie die Haarschnecken von Prinzessin Leia aus Star Wars«, sagte er.

Sie lachte.

»Ich weiß, was du willst«, flüsterte er.

»Was will ich?«, flüsterte sie zurück.

»Dass ich dich küsse und verwandle. In eine Prinzessin.«

»Ja«, antwortete sie. Sie war die Einzige in der Klasse, abgesehen von der dicken Elma mit der Zahnspange, die noch nie mit Zunge geküsst hatte.

Doch er küsste sie nicht mit Zunge, sondern presste bloß seine Lippen auf ihre und löste sie in ein helles Licht auf, das auf den Hausdächern schimmerte.

Elísabets Verwandte und Freunde nahmen die Veränderung natürlich wahr, doch sie dachten, dass das am neuen Selbstvertrauen und der Lebensfreude wegen der Ohren läge. Sie beschäftigte sich mit Dingen, die sie früher nie interessiert hatten: las alle Bücher, die im Haus zu finden waren, und brachte ganze Nächte damit zu, dieselben Objekte wieder und wieder zu zeichnen, bis sie jedes Detail verinnerlicht hatte. Sie brachte sich bei, auf den Händen zu gehen, und fegte auf diese Weise regelmäßig mit ihren langen Haaren den Bürgersteig, um die Bewunderung ihrer Kameraden zu ernten, und küsste unzählige Jungs hinter der Sporthalle, um die versäumte Zeit aufzuholen. Noch heute behauptet sie, sich genau an ihre weichen Lippen und die elektrisierten Zungen zu erinnern.

»Haben die sich denn nicht angesteckt?«, wollte ich in meiner kindlichen Unschuld wissen.

»Nein«, antwortete sie. »Man kann nur jemanden anstecken, wenn der das auch selbst möchte.«

Vor einigen Jahren fragte ich Oma, ob Mama sich mit vierzehn die Ohren habe anlegen lassen, und Oma bejahte das, Elísabet selbst hätte das gewollt.

Oma sagte, dass Mama als Jugendliche völlig durchgeknallt gewesen sei. Sie sei Tag und Nacht gekommen und gegangen, wie es ihr gepasst hätte, da hätte sie niemand dran hindern können. Egal, was sie ihr androhten, und obwohl Opa versuchte, sie einzusperren. Sie wurde zu Psychologen und Psychiatern geschickt, aber Oma war sicher, dass sie nichts sagte außer dem, was man von ihr hören wollte.

Elísabet selbst beteuert, dass sie sich schlicht und einfach gelangweilt habe. Nachdem sie ihren kindlichen Interessen entwachsen war, hätte ihr die passende Gesellschaft gefehlt, also habe sie sich Leute gesucht, die wie sie die Nächte durchmachten.

Als sie in ihrem neunzehnten Lebensjahr Indi kennenlernte, war sie nach eigener Aussage bereits viel welterfahrener als die meisten ihrer Altersgenossen. Sie hatte gesehen, wie eine Drogentote unter johlendem Gelächter geschändet wurde, hatte brutale Schlägereien erlebt, bei denen die Zähne flogen, ihre Jungfräulichkeit an einen Schwulen auf Halluzinogenen verloren und war die Einzige, die die Nummer des Notrufs wusste, als das Herz eines Kerls stehenblieb, der seit Monaten nicht mehr nüchtern gewesen war.

Kein Wunder also, dass ihr die Klassenkameradinnen eher naiv und unwissend vorkamen. Sie gingen ihr auf die Nerven. Alle außer Indi. Die Pfarrerstochter, die auf dem Land mit all den Tieren aufwuchs und Kühe melken, Lämmern auf die Welt helfen und Traktor fahren konnte. Indi, die als Sechs- bis Sechzehnjährige in der kleinen Landkirche im Chor gesungen hatte und seit sie denken konnte einmal im Monat sonntags ihren Vater predigen hörte. Indi, die mit ihrer kleinen Schwester den Vater in der Scheune an einem Seil hatte baumeln sehen, blauschwarz im Gesicht. Die ganze Schule wusste, dass ihr das passiert war, doch sie selbst ließ sich nichts anmerken, sondern wirkte immer besonnen und klar.

So klang das aus Elísabets Mund, und ich kann bezeugen, dass Indi auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, genauer gesagt auf Fagurmýri am Fuße des Eyjafjöllmassivs, und dass ihr Vater ein schwermütiger Pfarrer gewesen ist, der sich umgebracht hat, als sie sechzehn war.

Indis Geheimnis. Oder: Alles, was sie Elísabet beim Treffen am Strand verschwieg

Seit der Karton mit Lákis Zeichnungen angekommen ist, habe ich viel Zeit damit verbracht, Indi kennenzulernen. Ich habe die Telefonnummern aus ihrem Kalender angerufen und ihre noch lebenden Kunden besucht. Ich habe mich mit ihrem ehemaligen Chef beim Lehrmittelinstitut getroffen und mit ihrem Arzt gesprochen, der – was Papier angeht – nicht wirklich verlässlich war: Er war seine Lizenz los, nachdem rausgekommen war, dass er Bestechungsgelder angenommen und im großen Stil Morphium verordnet hatte. Mir kam es gerade recht, wie verbittert er über das System war und wie geschwätzig über weite Strecken. Auch mit Helga, Indis Mutter, habe ich mich einige Male unterhalten, bis heute besuche ich sie regelmäßig einmal im Monat.

Helga ist einsam und beschämend dankbar für meine Besuche. Ihre Wohnung in Kópavogur ist klein und vollgestopft mit Möbeln und Dingen, als wäre sie mit dem kompletten Innenleben vom Bauernhof dorthin gezogen. Als ich das erste Mal bei ihr war, bot sie mir Kaffee und Gebäck an, rührte aber selbst kein Teilchen an, und der Kaffee in ihrer Tasse wurde kalt.

»Ingibjörg war ein so umsichtiges und akkurates Mädchen, ich dachte immer, dass ihr nie etwas passieren würde«, sagte Helga. »Jeden Tag habe ich befürchtet, dass ihrer Schwester Bergljót etwas passieren könnte, aber bei Indi dachte ich immer, dass sie eine Schutzschicht um sich herum hätte. Vielleicht sah das aber auch nur so aus, weil sie immer so adrett und gewissenhaft war. Jón war auch ganz in Ordnung, so gesehen«, fügte sie hinzu. »Indi war so angetan von ihm. Ein bisschen hochmütig war er schon. Wenn ihm nicht gefiel, was ich oder Bella machten, war ihm sein Missfallen deutlich anzusehen, oder er zeigte es, indem er aus dem Zimmer dampfte. Es war, als würde Indi nie merken, wie er sich aufführte. In ihren Augen war er vollkommen, dabei habe ich nie verstanden, warum sie sich einen so trübsinnigen Mann aussuchen musste.«

Ich machte große Augen. Hatte die Gute etwa vergessen, welchen Mann sie selbst sich ausgesucht hatte? Hatte sie den berüchtigten Pfarrer von Fagurmýri vergessen, mit dem sie zwanzig Jahre lang verheiratet gewesen war?

Bei meinem zweiten und dritten Besuch zeigte sie dann ihre Schattenseiten, erinnerte sich an Dinge, an die sie sich erinnern wollte, und klammerte anderes aus. Sie fing an, über Leute zu lästern, die sie kaum oder überhaupt nicht kannte, und ich fühlte mich, als würde ich lautlos im Morast versinken. Wie war es wohl Indi ergangen, wenn sie hier gesessen und sich dieses Geschwätz angehört hatte?, dachte ich im Stillen und hatte das Gefühl, die Antwort zu kennen. Ich habe das Gefühl, dass ich einiges über Indi weiß, ohne zu wissen woher. Wahrscheinlich erwacht da nur meine Fantasie zum Leben, inspiriert vom Wühlen in der Vergangenheit. Folgendermaßen sieht jedenfalls das Bild aus, das ich von Indi und ihrer Situation habe, zu der Zeit, als sie und Elísabet ihre Freundschaft wieder aufleben ließen:

Indi sehnte sich nach innerem Frieden. Sie sah ihn als kleine Landkirche vor sich, mit dem Duft von Weihrauch und einem gebrechlichen Kirchendiener, der mit einem Wedel das Altarbild von Staub befreit. In jüngeren Jahren hatte sie Meditation und alternative Heilmethoden ausprobiert, ohne an das ganze Drumherum zu glauben, aber es stellte sich heraus, dass das nicht funktionierte. Das war keine innerliche Kirche. Ganz im Gegenteil: Ihr inneres Leben sah aus wie Schafsgatter, die kein Ende nahmen, mit allem, was dazugehört: Geschrei, Geschimpfe, Besäufnisse, Wirrwarr, Raufereien, Streitereien, Lieder, Tanz, Gemecker und Kindergeplärr.

Von außen war ihr das Chaos nicht anzusehen, denn sie achtete darauf, unter allen Umständen die Kontrolle zu behalten. Nicht zuletzt, wenn andere sich in den begehrten Trunkenheitszustand versenkten. Bei solchen Zusammenkünften rührte sie ihr Glas stundenlang nicht an, oder sie tat so, als würde sie einen Schluck nehmen, in Wirklichkeit aber hielt sie ein, sobald die Lippen an die Flüssigkeit herankamen, erfrischte sich an der Berührung mit dem glatten Eiswürfel und beließ es dabei. Sie fand es schrecklich, mitanzusehen, wenn Leute – insbesondere Frauen – die Kontrolle verloren. Wenn sie mit roten Ohren und Wangen dasaßen und Gelächter, Obszönitäten und pathetische Beteuerungen aus sich rausblubbern ließen, bemitleidete sie sie dermaßen, dass sie manchmal nah dran war, ihnen den Tod zu wünschen.

Schon zu Gymnasialzeiten vertuschte sie ihr moderates Trinken so sorgfältig wie ein Mittelklassetrinker seine Flasche vertuscht. Sie las viel in jenen Tagen, und als sie sich durch den antiken Klassiker Über die Freundschaft kämpfte und bei dem Kapitel ankam, in dem davor gewarnt wird, denen zu vertrauen, die nicht mit den anderen trinken, hatte sie das Gefühl, direkt von Cicero angesprochen zu werden. Doch das reichte nicht aus, um sie zum Umdenken zu bewegen. Und mit der Zeit hatte sie die Rolle lieben gelernt, die zu sein, der man nicht trauen konnte, oder besser gesagt die, die bluffte und Dinge verbarg. Die sich ihren Teil dachte, während andere sich mit jedem Wort und mit jeder Bewegung plump verrieten. Das war ihr heimlicher Egotrip, das perfekte Verbrechen, die Sünde, die man vergaß zu brandmarken.

Indis Bestreben, die Kontrolle zu behalten, spiegelte sich in ihrem makellosen Zuhause wider, wo die Möbel Repräsentanten entweder der alten oder der neuen Zeit waren und zusammen ein dezentes, aber originelles Ganzes bildeten. Der große Perserteppich im Wohnzimmer sorgte für ein weiches Gefühl unter den Sohlen und war das i-Tüpfelchen der gesamten Einrichtung dank des Fehlers, den die Weber absichtlich ins Muster gewebt hatten, da sie der Ansicht waren, dass kein Menschenwerk vollkommen sei – Vollkommenheit sei einzig Gott vorbehalten.

Indi hätte Elísabet zu gerne eingeladen und beobachtet, wie sie sich voller Erstaunen und Bewunderung umsehen würde. Doch das kam nicht in Frage, da das fast vollkommene Zuhause zu einem halben Witz verkommen war. Einige Monate zuvor hatte Jón sich darangemacht, nach und nach Dinge zu verstecken, die er schnell wieder hervorzauberte, wenn sie danach fragte. Wenn sie selbst etwas suchte, fand sie es immer irgendwo hoch oben. Auf dem Schrank, hinter den Büchern auf dem obersten Regalbrett, auf der Schabracke am Fenster. Wenn sie ihn zur Rede stellte, stritt er ab, die Dinge dort hingestellt zu haben.

Eines Tages, als Indi nach Hause kam, hatte er Regale gebaut und sie in allen Räumen, in denen es Platz an den Wänden gab, direkt unter der Decke befestigt. Darauf hatte er alles verfrachtet, was nicht niet- und nagelfest oder zu groß war.

Die Küche war nicht mehr wie eine Küche in einem gewöhnlichen Haus, sondern erinnerte an einen Ausstellungsraum in einer Galerie mit Herd, Kühlschrank, Spüle, Waschtisch und einem einsamen Radio auf dem Fensterbrett, solange man nicht nach oben guckte, wo sich die weiß gestrichenen, selbst gezimmerten Regale unter all dem Küchengerät und den Lebensmitteln bogen, die vorher in natürlicher Höhe in Schubladen und Schränken gelegen hatten.

Im Wohnzimmer sah es nicht besser aus. Außer den nackten Möbeln gab es nur noch wenig in Indis Reichweite – oder doch: das feine Service in der Vitrine und das Silberbesteck, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Abgesehen davon waren der Kleiderschrank und die Kosmetika im Badezimmer das Einzige, was er an Ort und Stelle gelassen hatte.

In gewisser Weise war sie froh, dass Jón sich so verhielt. Seine Selbstverleugnung glich sozusagen ihre gemeinsame Sündenrechnung aus. Eine Sündenrechnung, von der Jón nicht wusste, dass sie eine Schlagseite hatte. Zum Beispiel wusste er nicht, dass der Perserteppich eine halbe Million Kronen gekostet hatte. Er dachte, dass der von Iken wäre. Er hatte kein Gespür für jahrtausendealtes Handwerk oder teuren Stoff, geschweige denn für Design und Mode. Das sagte er manchmal auch selbst, besonders in angetrunkenem Zustand, wie elegant Indi sei und was für einen guten Geschmack sie habe. Bemerkte aber nicht, dass sie sich jede Woche ein neues Teil in einer der teuren Boutiquen der Stadt oder im Internet gönnte. Er wusste nicht – das wusste niemand außer ihr selbst –, dass sie nicht anders konnte. Wenn sie etwas entdeckte, das ihr Verlangen weckte, konnte sie nicht aufhören, daran zu denken, bis sie es ihr Eigen nennen konnte. Ein Teil, das mit Fug und Recht ihr gehören musste, stattdessen aber im Laden verstaubte und niemandem nützlich war – dieser Gedanke zerfraß sie nahezu, brannte in ihr und löste alle anderen Gedanken auf. Zudem fühlte sich ihr Geist beim unablässigen Kreisen um Klamotten am wohlsten: Stoff, Preis, Schnitt, Muster und Farbe, wie ein Teil zu anderen Stücken passte, all die Details, die sich breitmachten und alles in eine zarte Märchenstimmung hüllten.

Was das anging, hatte sie sich nicht unter Kontrolle, nur insofern, als dass es ihr auf erstaunliche Weise gelang, diese Besessenheit zu verbergen.

Machte sie sich dadurch der Falschheit schuldig? Mag sein, aber ihre Sehnsüchte waren ihre eigenen, nicht wahr? Niemand hatte sie dazu genötigt, ihren Schönheitssinn und ihre Liebe zu kunstvoll Gefertigtem so auszuprägen. Was man auch sonst über sie sagen konnte – sie folgte ihrer Lust auf ehrliche Weise. Das war besser, als sie zu unterdrücken und dann die Lust anderer zu verurteilen – oder etwa nicht? Das Sündhafte an der Eitelkeit war in ihren Augen noch besser als das Sündhafte am Neid.

Ihre Mutter war ein neidischer Mensch. Das war sie gewesen, als Indi aufwuchs, und das war sie auch heute noch, obwohl sie nicht mehr arbeitete und meist zu Hause war. Da beneidete sie halt die Leute im Fernsehen, besonders die Frauen, und hegte Ressentiments gegen die Enkel ihrer Nachbarn, weil sie selbst keine hatte.

Nachdem Indis Vater sich das Leben genommen hatte, hatte sie den Hof verlassen, war nach Kópavogur gezogen, hatte sich einen Putzjob an der Uniklinik beschafft und unermüdlich ihre eigenen Konditionen mit dem vermeintlichen Überfluss auf Seiten der Krankenschwestern verglichen, obwohl die nicht viel mehr verdienten.