10,99 €

Mehr erfahren.

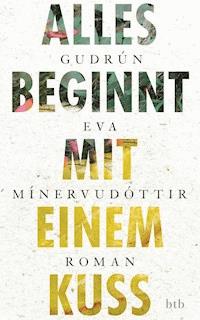

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Gudrún Eva Mínervudóttir ist eine der kreativsten und originellsten jungen Autorinnen Islands.« Fréttabladid

In einem kleinen Ort irgendwo in Island: Der Zufall bringt vier völlig verschiedene Menschen zusammen. Sie alle fühlen sich einsam: Borghildi, die gerade Witwe geworden ist. Computernerd Árna, der mit Übergewicht und Antriebslosigkeit zu kämpfen hat. Die junge Hanna, die gerade mit ihrer Familie umgezogen ist und ihre Freundinnen in Reykjavik vermisst. Und Aron Snæ, der elfjährige Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Ihre Wege kreuzen sich und sie beginnen, jeder auf seine Weise, dem Leben wieder Vertrauen zu schenken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

In einem kleinen Ort in Island versuchen vier Menschen mit einer neuen Lebenssituation zurechtzukommen: Da ist die 16-jährige Hanna, die mit ihrer in Trennung lebenden Mutter vorübergehend im Ferienhäuschen eines Kollegen wohnen muss. Auch Programmierer Árni ist erst kürzlich aus der Hauptstadt hergezogen, nachdem er wegen seines ungesunden Lebenswandels beinahe ein Bein verloren hätte und berufsunfähig wurde. Borghildur ist seit Kurzem Witwe und muss sich nun allein um die Vermietung ihrer drei Ferienhäuser kümmern. Und dann ist da noch der elfjährige Aron Snær, dessen Welt aus den Fugen gerät, als seine alleinerziehende, depressive Mutter eines Tages nicht mehr aus dem Bett aufstehen will. Durch einen Fahrradunfall kreuzen sich die Wege dieser vier völlig unterschiedlichen Menschen, und gemeinsam beginnen sie, wieder Vertrauen ins Leben zu fassen.

Guðrún Eva Mínervudóttir, geboren 1976, studierte in Reykjavík Philosophie. Ihr Roman »Der Schöpfer« fand international Beachtung. Für »Alles beginnt mit einem Kuss« ist sie mit dem isländischen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Sie zählt zu den bekanntesten Autorinnen Islands.

Guðrún Eva Mínervudóttir

Überlebensstrategien

Roman

Aus dem Isländischen von Anika Wolff

Die isländische Originalausgabe erschien unter dem Titel Aðferðir til að lifa af bei Bjartur, Reykjavík.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2026

Copyright der Originalausgabe © Guðrún Eva Mínervudóttir, 2019

Published by agreement with The Parisian Agency, France

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: semper smile, München

nach einem Entwurf von Ragnar Helgi Ólafsson

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

SL Herstellung: han

ISBN 978-3-641-29263-8V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Josefine Ehs gewidmet, in Liebe und Wertschätzung

Hanna

Die Tischplatte war aus hellem Holz und wirkte unversehrt, bis man direkt davorstand und sie schräg betrachtete. Im grellen Licht, das durchs Fenster fiel, sah man klare Gläserkränze und matte Nudelsoßen- und Rotweinflecken. Vor dem Fenster Birkenzweige, Moos, ein reißender Fluss, und jenseits des Flusses ein mickriger Berg, der gefühlt nicht fjall – Berg – heißen dürfte, sondern vielmehr fell, was auch immer der Unterschied sein mochte. Mittlerweile weiß ich, dass ein fell ein kleiner Berg mit steilen Hängen und flachem Gipfel ist, der allein in der Landschaft steht.

Ich war in einem Sommerhäuschen, das Mama sich von Bauunternehmer Aðalsteinn organisiert hatte. Es war Mitte August, nach einem nassen Sommer. Alles war zugewuchert, und das Gras senkte sich schon langsam, der Kerbel blühte nicht mehr und die ersten Birkenblätter färbten sich gelb.

Nachdem ich stundenlang herumgetigert war, Fotos von dem geschnitzten Kopfteil des Bettes und den verstaubten Plastikblumen in meinem winzigen Schlafzimmer gepostet und in alten Büchern gelesen hatte, die nach Waldboden und abgelegter Kleidung rochen, aus den Fenstern geguckt hatte und fast in Vogelgesang-Trance abgetaucht war, nahm ich die Küchenschränke in Augenschein. Ans Rausgehen dachte ich nicht, obwohl ich schon müde vom Nichtstun war.

Die Etiketten der Gewürzstreuer waren verblasst. Zimt, Oregano, Piment, Knoblauchsalz. Weizen, Zucker, Backpulver. Ich dachte an Pfannkuchen und spürte etwas, das mir wie das Jaulen eines Tieres vorkam, mein Rückenmark hinaufkriechen und am Scheitel aufblühen. Normalerweise spürte ich keinen Hunger, sondern vielmehr eine Abneigung, wenn es ums Essen ging. Ich wusste, dass ich zu dünn war und deshalb jünger wirkte, und vielleicht wollte ich auch genau das. Das Leben verlangsamen.

Mama hatte mich schon zum Psychologen geschleppt und die Nerven verloren: »Meine Tochter war dabei, sich zu einer jungen Frau zu entwickeln, und jetzt ist sie wieder ein Kind«, schrie sie mit Tränen in den Augen und starrte den Arzt an, der groß war und einen breiten Kiefer hatte, aber kein Kinn. Die Augen wässrig blau und die grau werdenden Haare kurz geschnitten. »Meine Tochter hatte Selbstbewusstsein, und jetzt huscht sie nur noch wie eine ängstliche graue Maus umher. Sie hatte Freundinnen …«

»Ich habe Freundinnen«, meldete ich mich zu Wort.

Mama schüttelte den Kopf: »Sie brütet lieber über Hausaufgaben, als dass sie rausgeht und sich mit ihren Freundinnen trifft. Sie singt im Chor und war eine talentierte Solistin, aber ihre Stimme ist dahin. Sie hatte schönes volles Haar – und sehen Sie, was davon übrig ist«, fügte sie hinzu, und ihre zitternden Hände kitzelten mich am Hals.

Ich schob sie weg.

Es war, als ginge im Kopf des Psychiaters ein Licht aus; er konnte diese aufgeregte Frau nicht ernst nehmen. Er wandte sich an mich: »Kannst du mir ein paar berühmte Models nennen? Weißt du, wie viele Kalorien ein Apfel hat?«

Ich verneinte. Triumphierend sah der Psychiater Mama an.

Mama hatte Pech. Psychiater sind für gewöhnlich gute und vernünftige Leute. Dieser hier hatte vermutlich seine Gründe, weshalb er gegenüber angriffslustigen Frauen dichtmachte. Er schickte uns mit den Worten weg, das Kind sei in einem sensiblen Alter und Sport würde ihm guttun.

Meine Abneigung gegenüber Essen und körperlicher Ertüchtigung wog schwerer als mein Mitleid mit Mama, daher blieb ich dabei und ernährte mich auch weiterhin von Fruchtsaft und trockenem Knäckebrot. Doch ein halber Tag inmitten von schonungslosem Vogelgezwitscher und vergilbter Literatur zeigte mehr Wirkung als alle Drohungen und Zurechtweisungen. Mein Wille kringelte sich ein und legte sich schlafen. Die Bedürfnisse des Körpers übernahmen die Kontrolle. Ich spülte den Staub aus einem großen Topf, füllte ihn zur Hälfte mit Wasser, stellte ihn auf die größte Platte und schaltete sie ein. Ich salzte das Wasser und wartete voller Vorfreude darauf, dass es kochte. Bis ich dann doch die Geduld verlor und die Makkaroni hineinschüttete, bevor das Wasser richtig heiß war. Ich stellte den Timer meiner Uhr auf sieben Minuten und widmete mich wieder dem Inhalt der Küchenschränke.

Die Ausbeute war eine Dose Thunfisch, Oliven, Tomatenketchup und Wodka. Die Oliven waren bitter, aber weich und lecker, mit roter Paprika gefüllt. Ich schraubte den Wodka auf und roch daran, ehe ich einen Schluck nahm. Das war nicht das erste Mal, dass ich Alkohol trank, aber das erste Mal Schnaps pur. Ein Gefühl, wie wenn man aufwacht, weil etwas mit einem lauten Scheppern zerbrochen ist. Hunger und Blick schärften sich. Mir wurde flau im Magen, und ich fühlte eine Traurigkeit, die sich auf nichts Konkretes bezog.

Nachdem ich mehrere Schubladen durchsucht hatte, entdeckte ich in einer bauchigen Keramikvase auf der Fensterbank einen Kochlöffel, mit dem ich im Topf rührte und die zusammenklebenden Makkaroni trennte. Ich holte das Handy aus meinem Zimmer und postete ein Foto von der Vase. Das Wasser kochte sprudelnd. Im Oberschrank fand ich einen Kuchenteller, auf dem ich den nassen Löffel ablegte, um die Küchenarbeitsplatte zu schonen. Aus einem anderen Schrank nahm ich eine Suppenschüssel, in die ich Ketchup spritzte. Ein Klacks Butter aus dem Kühlschrank und die Hälfte vom Thunfisch landeten ebenfalls darin. Der Thunfisch roch nach Katzenatem. Er roch so nach Leben, dass ich fast Mitleid mit ihm bekam.

Der Timer piepte. Ich schüttete das Wasser ab, ließ die dampfend heißen Nudelröhrchen in die Schüssel fallen und rührte, bis sich der Fisch verteilt hatte und die Butter im Ketchup geschmolzen war. Mit einer sauberen Gabel fischte ich ein paar Oliven aus dem Glas und garnierte das Gericht damit.

Ich setzte mich mit der Schüssel und der Wodkaflasche an den Tisch und sah zu, wie der Fluss strömte und die Birke sich leicht im Wind bewegte. Der Wodka in kleinen Schlucken gab der Mahlzeit etwas Feierliches. Ich hatte das Gefühl, noch nie so einsam gewesen zu sein. Dennoch zuckte ich zusammen, als ich ein Auto heranfahren hörte. Mit Mama war noch nicht zu rechnen. Ich stand auf und wollte am liebsten verschwinden. Niemand hatte mir erlaubt, die Küchenschränke von Leuten zu durchsuchen, die ich kaum kannte.

Durch das verdunkelte Glas der Eingangstür sah ich einen schwarzen Jeep die Einfahrt raufzuckeln. In gekonntem Bogen wurde er auf einen der beiden Stellplätze gelenkt. Aðalsteinn stieg aus, in heller Hose, weißem Hemd und blauer Leinenjacke. Er schob die Hände in die Hosentaschen und sah zum Fluss, dann zum Haus.

Die Wut, die in mir aufflammte, galt Mama. Weil sie mich in diese Situation gebracht hatte. Dann wich die Wut einer beschämten Hilflosigkeit, die so heftig war, dass ich fast panisch wurde. Schnell schraubte ich die Wodkaflasche zu und versteckte sie im Schrank, dann zog ich mich ins Wohnzimmer zurück und posierte mit einem Buch auf dem Sofa.

Der Geruch von Thunfisch, Ketchup und geschmolzener Butter war mir gefolgt und wahrscheinlich auch in die Diele gezogen.

»Hallo?«, rief Aðalsteinn.

Mit dem Buch in der Hand gab ich mich zu erkennen. Er machte große Augen. »Ach Hanna, hallo«, sagte er.

»Hi«, antwortete ich.

Mir kam in den Sinn, dass Mama und Aðalsteinn eine geheime Affäre haben könnten. Mama hatte sich frisch von Ragnar getrennt, und wir waren aus seinem Haus auf Seltjarnarnes ausgezogen. Deshalb waren wir hier, vorübergehend, im Sommerhaus von Aðalsteinn und Ólafía. Die eigentlich eher Ragnars als Mamas Freunde waren. Das Häuschen war erstaunlich altmodisch und einfach, wenn man an ihr gut ausgestattetes, zweistöckiges Einfamilienhaus in Kópavogur dachte.

Aðalsteinn bewegte sich schnell und geschmeidig, in seinen Augen lag eine fröhliche Wärme, und er sagte ständig Dinge, die nicht direkt lustig waren, aber fast. Als ob er die Welt zwingen wollte, ein überraschender und witziger Ort zu sein. Oft gelang ihm das auch. Aber diesmal nicht. Er drehte sich in der Küche einmal im Kreis und tat so, als sähe er nicht die Schüssel auf dem Tisch. Dann schritt er ins Wohnzimmer, ich hinterher. Er setzte sich aufs Sofa – ein moosgrünes, antikes Stück mit zierlichen Teakfüßen –, während ich in der Tür stehen blieb, das Buch an mich gedrückt.

»Deine Mama arbeitet, stimmt’s?«, sagte er. »Und ich dachte, du wärst bei deinem Papa. Wie dumm von mir, hierherzukommen und dich zu belästigen.«

Die Stille nach diesem Satz war ohrenbetäubend. »Ich habe nichts Besonderes gemacht«, sagte ich schnell. In einem Regal stand zwischen Büchern, Deko-Figuren, Zeitschriften und Bilderrahmen ein altes Radio, und ich überlegte, ob es wohl komisch wirkte, wenn ich es jetzt einschaltete. Ich vermisste das Verkehrsrauschen. Das Vogelzwitschern verzierte die Luft mit feinen Schnörkeln, füllte aber nichts aus.

»Ich komme manchmal her, wenn ich allein sein will«, sagte er. »Um ein wenig auszuruhen. Ach, du weißt schon. Ständig wird an einem rumgemeckert. Nichts ist genug. Und Manúela … wie die sich aufführt, ist ein Kapitel für sich.«

Während er den Kopf schüttelte, fiel mir ein, dass er eine pubertierende Stieftochter in meinem Alter hatte. Bei unserer einzigen Begegnung hatte sie mich verunsichert, weil sie zerrissene Jeans trug und die Träger ihres BHs absichtlich hervorschauen ließ. Sie sollte mich mit auf ihr Zimmer nehmen, und da saßen wir: ich auf ihrem ungemachten Bett, sie auf ihrem Schreibtischstuhl, vor einem Stapel Schulbücher, leeren Getränkekartons und Schminksachen. Während ich immer schweigsamer wurde, erzählte sie pausenlos von ihren Freundinnen. Nach einer Weile wurde mir klar, dass es an meinem Schweigen lag. Hätte sie auch nur für einen Moment den Mund gehalten, hätte ich versucht, etwas zu sagen, um sie von ihrem wasserfallartigen Redefluss zu erlösen.

Aðalsteinn guckte auf den schwarzen Fernseher, der samt DVD-Player und Filmen in der Ecke stand. Ich hatte die Sammlung bereits durchgesehen, aber nichts Spannendes gefunden. Auf einmal starrte er mich an. »Manúela würde sich nie darauf einlassen, den halben Tag allein hierzubleiben. Und du kochst dir was. Das ist …«

Er verlor den Faden und blickte konzentriert aus dem Fenster, ahnte nicht, wie gut mir dieser Vergleich mit Manúela tat. Obwohl es natürlich ein bedeutungsloser Triumph war. Auf sie standen Jungs in meinem Alter. Ich sammelte Pluspunkte bei ihrem Stiefvater, weil ich genügsam war und allein zurechtkam.

»Lass dich von mir nicht stören«, sagte Aðalsteinn und griff nach der Fernbedienung. »Dein Essen wird kalt. Ich habe keine Lust, sofort wieder nach Hause zu fahren.«

Ohne nachzudenken, verzog ich mich in die Küche, nahm mir ein Glas Wasser und setzte mich wieder an den Tisch, das Buch neben der Schüssel. Ich hatte keinen Appetit mehr, aß aber trotzdem. Ich las beim Essen, doch es war, als sammelte ich mit den Augen bloß Buchstaben ein, die keinen Sinn ergaben. Draußen zog Dunst am Fluss entlang. Aðalsteinn wollte mich nicht hier haben. Er wollte allein sein. Musik und Stimmen drangen aus dem Fernseher. Ich wusch die Schüssel und das Glas ab und stellte beides verkehrt herum auf die Spüle, ehe ich ins Wohnzimmer ging. Aðalsteinn hatte eine Dose Bier hervorgezaubert, die geöffnet auf dem Couchtisch stand. Auf dem Bildschirm sah man einen Mann auf einem Pferd, Wüste und Felsen.

»Ich glaube, ich mache mal einen Spaziergang«, sagte ich.

»Das mach mal«, sagte Aðalsteinn und lächelte mir geistesabwesend zu.

Von einem Haken am Eingang nahm ich eine schwarze Daunenjacke mit Pelz an der Kapuze. Der Geruch war derselbe wie in Manúelas Zimmer: nach Kosmetika und Parfüm, das an Blumen, Obst und Vanilleshake erinnerte.

Ich lief den Weg am Fluss entlang, und der Nebel um mich herum wurde immer dichter. Die mannshohen Bäume verschwammen zu Wasserfarbenbildern, und im Flussbett floss Rauch anstelle von Wasser. Das war schön, doch als ich ein Klatschen im Fluss und kurz darauf ein Knacken aus dem Wald hörte, erschrak ich und hielt reflexartig die Hände vor mich. Ich wollte umkehren, aber das ging nicht. Wegen Aðalsteinn. Er würde fragen, warum ich schon wieder zurück sei, und ich wusste nicht, was ich antworten sollte.

Der Weg direkt vor mir und auch alles andere innerhalb eines Radius von drei Metern war gut zu erkennen. Es bestand keine Gefahr, dass ich mich verirrte, solange ich dem Fluss folgte und nicht auf Abwege geriet. Wahrscheinlich führten die abzweigenden Pfade zu den umliegenden Häusern, aber ganz sicher war ich mir nicht. Die Sohlen meiner Doc Martens machten ein dumpfes Geräusch auf dem Erdboden, es erinnerte an den Herzschlag oder an ein Pferd, das im Schritt über die Weide lief. Ich lauschte meinen Tritten, und eine todernste Stimme in mir sagte: Es ist der Tod. Oder: Der Tod ist hier. In jenem Moment hoffte ich, dass es nur Einbildung war, aber inzwischen glaube ich, dass unsichtbare Waldwesen es mir ins Ohr geflüstert haben.

Um nicht vor Angst verrückt zu werden, begann ich zu singen – auch wenn mir spontan keine Melodien oder Texte einfielen. Ich lief und summte ein schiefes, selbst erdachtes Liedchen vor mich hin, bis ich in einiger Entfernung zwei Hubbel entdeckte, einen dunklen und einen hellen, die sich zu bewegen schienen. Ich blieb stehen, um herauszufinden, ob es eine optische Täuschung war. Wenn man sich selbst bewegt, scheint es manchmal, als wären unbewegliche Dinge in Bewegung. Aber sie bewegten sich. Es sah aus, als ob sie sich da vor mir auf dem Weg ineinander verflochten. Mein Herz hämmerte, und die Angst schnürte mir den Hals zu, trotzdem lief ich weiter. Dann war ich nah genug, um Schritte zu hören, Rascheln und Atemzüge, aber Dunkel und Hell blieben wachsende Kleckse, bis ich sie fast erreicht hatte. Es waren ein schwarz gekleideter, dicker Typ mit breiten Schultern, großem, kantigem Kopf und Seidentuch um den Hals und ein großer gelber, herumwuselnder Labradorwelpe mit ulkigen Proportionen. Die Pfoten waren Pranken, als hätte er sie sich von einem noch größeren Hund geborgt, und er warf sie bei jedem Schritt hoch in die Luft. Zufrieden mit sich und voller Spannung legte er sich in die Leine, die der Mann stramm am anderen Ende hielt und kürzer fasste, indem er sie sich um die Hand schlang. Die kreisenden Bewegungen seines Handgelenks wirkten fein und geschmeidig in Anbetracht seines Körperbaus. Das Tuch und der Handgelenktanz ließen mich an Flamenco denken.

»Der ist nur neugierig«, sagte der Mann, und seine Stimme klang auffällig klar in dieser verwischten Landschaft.

Ich nickte, achtete darauf, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich fast weinte, und schlüpfte an ihnen vorbei. Der Hund schaffte es, mit der Nase an meine Schuhe zu stoßen, obwohl er kaum Spielraum hatte, nachdem sein Herrchen oder Begleiter die Leine bis zum Anschlag aufgewickelt hatte.

Langsam normalisierte sich mein Herzschlag wieder und passte sich meiner Gehgeschwindigkeit an, nur meine Ohren blieben hypersensibel. Mein Stapfen auf dem weichen Boden, das Flussrauschen, mein Atem, raschelndes Laub. Ich hörte ein Alpenschneehuhn und sah es dann auch; es rannte direkt vor mir über den Weg. Weiße Winterfedern lugten aus dem braun gesprenkelten Sommergefieder hervor.

Auf dem Rückweg rechnete ich jederzeit damit, Mann und Hund aus dem Boden sprießen zu sehen, und einmal hätte ich beinahe einen Felsen angesprochen, der mir auf dem Hinweg nicht aufgefallen war.

Aðalsteinn lief vor dem Häuschen herum, als ich zurückkam. »Da bist du ja, Hanna«, sagte er. »Ich wollte nur sichergehen, dass du dich im Nebel nicht verirrt hast.«

»Ich bin dem Fluss gefolgt«, antwortete ich.

»Gut gemacht. Du bist vernünftig«, sagte er und warf einen Blick auf sein Handy. »Es ist schon nach fünf. Wann kommt deine Mama?« Das sollte ein Lob sein, aber als er vernünftig sagte, hörte ich an seiner Stimme, dass er diese Eigenschaft nicht besonders spannend fand.

»Um fünf hat sie Schluss, aber sie arbeitet oft länger«, antwortete ich.

»Ist dir nicht langweilig hier, so ganz allein?«

»Überhaupt nicht«, log ich.

Er schob die Hände in die Hosentaschen und klapperte mit dem Autoschlüssel; holte ihn schließlich hervor und richtete ihn auf den Jeep, der mit Klacken, Piepen und Blinken reagierte. »Das geht mich natürlich nichts an, aber wieso bist du nicht bei deinem Papa?«, fragte er und sah mich an, eine Hand an der Autotür.

»Der hat so viele kleine Kinder«, antwortete ich und versuchte, breit zu grinsen. Meine Halbgeschwister waren zwei und vier Jahre alt, und ich hatte nichts gegen kleine Kinder. Aber die Tagesplanung war komplett auf sie abgestimmt, und ich langweilte mich selten mehr als an diesem einen Wochenende im Monat, das ich bei Papa verbrachte. Es war nie die Rede davon gewesen, dass ich während Mamas Übergangsphase dort wohnen sollte.

»Ja«, sagte er. »Tja ja. Das bleibt nicht immer so. Als Kind hat man es schwerer als die Erwachsenen, aber am schwersten hat man es als Jugendlicher. Du wirst noch aufblühen«, fügte er hinzu und lachte kurz, als wollte er damit seine unerwartete Sentimentalität überdecken.

Diese nett verpackten Anspielungen, dass ich hier in seinem alten Sommerhaus zwischengeparkt war, verletzten mich. Eine Blumenzwiebel, die in der Erde schläft. Ein Eindringling in einem Tempel der alten Zeiten. Mir saß noch immer der Schreck in den Knochen, daher war ich angriffslustig. »Gehörte das Häuschen früher deinen Eltern?«, fragte ich.

»Ja«, antwortete er und spähte durch die Autoscheibe.

»Und dir ist wichtig, dass alles so bleibt, wie es war?«

Er schnaubte und stieß ein unbehagliches Lachen aus. »Mag sein. Jetzt klingst du wie Ólafía.« Er öffnete die Autotür und setzte sich hinein, nur einen Fuß ließ er noch draußen bei mir stehen. Er konnte es kaum erwarten, zu Ólafía zurückzukehren. Mama und er hatten keine heimliche Affäre. Er hätte sich nie in sie verknallt. Obwohl sie jünger aussah und hübscher war als Ólafía und über jeden seiner blöden Witze lachte. Mit einem Arbeitstier wie Mama würde er sich nicht wohlfühlen. Er wollte eine Prinzessin wie Ólafía, die er bedienen und von sich abhängig machen konnte. Mit seinem Gemecker, dass immer er den Karren ziehen musste, verschaffte er sich bloß einen harmlosen Kick.

Ich hob langsam die Hand, wie ein Staatsoberhaupt. »Tschüss«, sagte ich, und: »Schöne Grüße.«

Auch wenn man es mir nicht ansah, blühte ich schon jetzt auf. Auf meine Weise. Jedes Mal, wenn andere ihr widersprüchliches Wesen verrieten, wurde ich ein bisschen erwachsener. Unter ihrer verlogenen Oberfläche gedieh mein Verstand. Es ging mir nicht darum, mich zum Moralapostel über die anderen zu erheben. Das war einfach nur meine Überlebensstrategie.

Árni

Ich hatte den Kofferraum kaum einen Spaltbreit geöffnet, als Alfons sich auch schon hinausquetschte, wie toll vor Freude. Er verschwand sofort in Gebüsch und Nebel und kam nach wenigen Augenblicken mit hängender Zunge und seiner lächelnden, von gelbem Fell umgebenen rosa Schnauze zurück. Er war gerade mal ein Teenager, aber schon größer und massiver als die meisten ausgewachsenen Hunde seiner Rasse. Seine Eltern waren Jagdhunde und hatten Preise gewonnen. Seine Mutter hieß Bjarna-Dísa von Selfoss und stammte aus der berühmten Tröllskagi-Linie. Ihre Welpen kosteten mindestens fünfhunderttausend. Alfons hatte mich um mein komplettes Erspartes gebracht. Ihm war das schnurzegal. Ich klinkte die Leine an sein Halsband, schlug den Kofferraum zu und ließ mich von ihm mitreißen. Er wollte geradewegs ins Gesträuch stürmen, doch ich bugsierte ihn in Richtung des Pfades, der am Fluss entlangführte.

»Fuß, Alfons, Fuß!«, brüllte ich erfolglos. Die zitternde Nase war sein Herr, nicht ich. »Das müssen wir noch lernen«, brummte ich. »Sonst bleibt uns nur die Hundeschule.«

Meine Hüfte war steif, mein Bauch zu fett und die Adern des einen Beins kaum noch funktionsfähig. Alfons ahnte nicht, dass es seine Aufgabe war, mich in Bewegung zu bringen, damit ich die Chance bekam, ein staatlich anerkannter Greis zu werden, ehe ich starb. Trotzdem machte er seinen Job gut – zu gut, für meinen Geschmack. Ich hatte die Empfehlung, mir einen großen Hund anzuschaffen, wohl ein wenig zu ernst genommen. Ein kurzbeiniger Islandhund hätte vollkommen genügt. Der wäre bald genauso dick und faul geworden wie ich, und wir hätten gemütlich unsere Runden drehen können, statt dieses ewigen Tauziehens.

»Jetzt entspann dich mal, du Halunke«, sagte ich zu Alfons.

Auf dem Rückweg tauchte aus dem Nebel ein armes Ding auf, das nervös wirkte. Ich konnte unmöglich ihr Alter schätzen. Sie war irgendwo dazwischen, weder noch. Hoffentlich hatte sie mehr Angst vor Alfons als vor mir. Zumindest beschloss ich, es so zu interpretieren, fasste die Leine kürzer und sagte etwas wie der Hund sei neugierig, aber harmlos.

Sie schlüpfte an uns vorbei, und Alfons nutzte die Gelegenheit, so viel wie möglich über sie herauszufinden. Meine Nase nahm einen Hauch pubertären Parfums wahr, aber mehr auch nicht. Und dann war sie genauso schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht war, und wir dachten nicht länger an sie. Ich löste die Leine und steckte sie in meine Tasche, bückte mich nach einem kurzen Stock und schleuderte ihn mitten in den Fluss. Alfons sprang ins flache Wasser und jagte dem Stöckchen hinterher. Die Strömung in der tieferen Flussmitte riss erst den Stock mit und dann Alfons, der kräftig schwamm; nur noch der Kopf guckte aus dem Wasser. Ich stellte mir vor, wie seine Pfoten unter ihm wie eine rhythmische Maschine arbeiteten. Der Hund trieb schneller als der Stock, und ich verlor ihn bald aus den Augen, aber kurz darauf hörte ich, wie er sich ein Stück weiter schüttelte. Im nächsten Moment war er zurück, spuckte mir das Stöckchen vor die Füße und schüttelte sich erneut, sodass ich ganz nass gespritzt wurde.

»Erfrischend«, sagte ich. »Danke, Alfons.«

Am Abend kochte ich Leberwurst für uns beide, und gegen neun fiel mir auf, dass es dämmerte. Alfons legte sich auf die dicke rote Wollmatte neben meinem Schreibtischstuhl und seufzte. Er wusste, dass ich mich an den Computer setzen würde, sobald ich die Küche aufgeräumt hatte. Kurz darauf war ich am Start, mit einer Schüssel Mikrowellenpopcorn, einem Nikotinkaugummi und einem Sixpack Pepsi Max.

Seit ich gen Osten gezogen bin, gehe ich abends nicht mehr aus. Früher, als ich noch in der Hverfisgata in Reykjavík wohnte, bin ich von Bar zu Bar gezogen, als würde ich etwas suchen. Die Suche endete, als ich mich geschlagen gab, mich aus der IT-Abteilung des Medienkonzerns verabschiedete und in die Erwerbsunfähigkeit ging. Zur selben Zeit wurde die Miete für meine Wohnung so saftig erhöht, dass ich aus der Stadt in diese Doppelhaushälfte hier floh, so weit von der örtlichen Sportlehrerschule entfernt wie möglich. Ich ließ mir von den Ärzten solch eine Angst einjagen, dass ich mit dem Rauchen aufhörte, und jetzt drehte ich hier tagtäglich meine Runden.

Binnen weniger Wochen hatte sich mein Bild von diesem Ort bereits grundlegend gewandelt. Ich hatte gedacht, hier lebten nur Sportlehrer,