9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

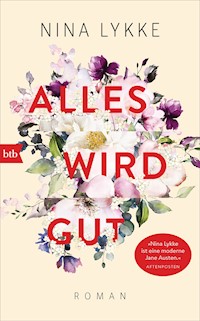

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie konnte es so weit kommen? Elin – Mitte 50, Allgemeinärztin seit 20 Jahren und genauso lange verheiratet mit Aksel – ist kurzerhand in ihre Praxis gezogen. Während Aksel jede freie Minute mit Skilanglauf verbringt, schickt Elin eines Abends schon leicht angeschickert eine Nachricht an ihren Jugendfreund Bjørn – der antwortet prompt. Elin fühlt sich das erste Mal seit Langem wieder richtig lebendig. Aus Alltagsresignation wird erwartungsvolle Aufbruchsstimmung. Doch eine langjährige Ehe und das gutsituierte Leben im Reihenhaus lassen sich nicht so leicht abschütteln. Das ist die Ausgangssituation des vielfach ausgezeichneten Romans, der mit entlarvender Ehrlichkeit das Beziehungsleben der modernen Großstädter in mittleren Jahren unter die Lupe nimmt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

Wie konnte es so weit kommen? Elin – Mitte 50, Allgemeinärztin seit 20 Jahren und genauso lange verheiratet mit Aksel – ist kurzerhand in ihre Praxis gezogen. Während Aksel jede freie Minute mit Skilanglauf verbringt, schickt Elin eines Abends schon leicht angeschickert eine Nachricht an ihren Jugendfreund Bjørn – der antwortet prompt. Elin fühlt sich seit Langem wieder richtig lebendig. Aus Alltagsresignation wird erwartungsvolle Aufbruchsstimmung. Doch eine langjährige Ehe und das gutsituierte Leben im Reihenhaus lassen sich nicht so leicht abschütteln.

Das ist die Ausgangssituation des vielfach ausgezeichneten Romans, der mit entlarvender Ehrlichkeit das Beziehungsleben der modernen Großstädter in mittleren Jahren unter die Lupe nimmt.

Zur Autorin

NINA LYKKE, geboren 1965 in Trondheim, Norwegen wuchs in Oslo auf. Sie studierte Grafik in Kopenhagen, arbeitete als Grafikdesignerin und war von 1997 bis 2003 Redaktionsmitglied der feministischen Zeitschrift »Utflukt«. Ihren Durchbruch als Schriftstellerin hatte Lykke mit ihrem Roman »Aufruhr in mittleren Jahren«, der in Norwegen eines der am meisten besprochenen Bücher des Jahres war. Für ihren neuen Roman »Alles wird gut« wurde sie mit dem Norwegischen Literaturpreis ausgezeichnet, er stand monatelang auf der Bestsellerliste und erscheint in 15 Ländern.

Nina Lykke

Alles wird gut

Roman

Aus dem Norwegischen von Sylvia Kall und Ina Kronenberger

Die norwegische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Full spredning – en legeroman« bei Forlaget AS, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Das Epigraf ist dem Buch Scherzetto von Domenico Starnone entnommen.

Benjamin Disraeli wurde hier zitiert: »Never complain, never explain.«

Hier wurde aus Esther Perel, The State of Affairs. Rethinking Infidelity, Harper 2017 zitiert: »Auch nicht mehr als Krebs.«

Copyright © 2019 by Nina Lykke

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Published in agreement with Oslo Literary Agency

Umschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotive: © Shutterstock/lisima

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-26585-4V002www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Für Ella und Alba

Hinter der schmucken Alltagsfassade lauert ein ungezogener kleiner Kobold, den wir geflissentlich übersehen, eine Kraft, die die Fleischeslust weckt und in regelmäßigen Abständen jeglichen Anstand zunichtemacht, auch bei den Alleranständigsten.

DOMENICO STARNONE

1

Kein Mensch kennt die unterschwelligen Strömungen in der Bevölkerung so gut wie ein Hausarzt. Ich habe alles durch, glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei, jede Schlagzeile in den Zeitungen und im Netz, die gesunden Menschen einredet, wenn sie kein Brot oder keinen Käse mehr essen, renkt sich alles wieder ein. Menschen mittleren Alters verstehen nicht, warum sie immerzu müde sind. Das liegt daran, dass Sie alt werden, sage ich dann, aber sie denken, dass das mit dem Alter für sie nicht gilt, so wie sie auch denken, dass das mit dem Tod für sie nicht gilt. Dass in ihrem speziellen Fall eine Ausnahme gemacht wird. Für sie ist es selbstverständlich, dass ihr Körper einwandfrei funktioniert, und es überrascht sie, wenn er es eines Tages nicht mehr tut. Wenn der Stuhlgang eines Tages Zicken macht, sich der Schlaf nicht einstellen will oder die Muskeln nicht mitspielen. Siebenundvierzig ist doch nicht alt, sagt der siebenundvierzigjährige Patient. Doch, sage ich, siebenundvierzig ist alt genug, um nicht mehr so weitermachen zu können wie bisher. Aber das wollen sie nicht wahrhaben. Sie wollen weitermachen wie bisher, und dann bestellen sie sich im Netz einen bestimmten Saft oder ein grünes Pulver, oder sie wollen eine spezielle Allergie oder Lebensmittelunverträglichkeit bescheinigt bekommen, damit sie doch so weitermachen können wie bisher, wenn sie nur diesen besonderen Saft trinken oder dieses spezielle Pulver schlucken oder irgendein Hauptnahrungsmittel weglassen oder sich von Pelztieren fernhalten.

Sie wollen nicht auf mich hören, wenn ich ihnen sage, sie müssten es etwas langsamer angehen lassen, zufrieden sein, sich ausgewogen ernähren und bewegen, in dieser Reihenfolge. Ich habe keine Lust mehr, das ständig sagen zu müssen, und sie haben keine Lust mehr, es ständig zu hören, aber es ist die Wahrheit, und sie ist langweilig.

Es ist Freitagmorgen, fünf vor acht. In fünf Minuten rollt die Lawine los. Schickt den Feind herein, wie ein Kollege es ausdrückt. Und selbst heute noch, nach all den Jahren, sitze ich manchmal hier am Schreibtisch in der Praxisgemeinschaft im zweiten Stock eines alten Wohnblocks am Solli Plass und verstehe plötzlich nicht mehr, warum draußen Leute darauf warten, zu mir hereinkommen zu dürfen. Sie haben sich in der Arbeit freigenommen, um hierherzukommen, aber warum? Mein Kopf ist still und leer. Auf dem Schreibtisch liegen ein paar Papiere, dort steht ein Computerbildschirm, daneben befindet sich ein Stethoskop, hier drüben ist eine Maschine auf Rädern, aber wozu wird das alles gebraucht, das ganze Zeug, und was soll hier drinnen passieren, was wird erwartet. Warum bin ich hier. Links das Fenster, hinter mir das Bücherregal mit Büchern und Zeitschriften, an der gegenüberliegenden Wand Poster mit Schaubildern von menschlichen Körpern – es sieht aus wie das Behandlungszimmer eines Arztes, aber wo ist der Arzt, hier bin ja nur ich. Wo sind die Erwachsenen, wie bin ich hier gelandet? Das Ganze muss ein Missverständnis sein. Vielleicht kann ich mich einfach aus dem Staub machen. So tun, als müsste ich aufs Klo, mich an den Leuten vorbeischleichen, die draußen sitzen, und einfach verschwinden.

Aber schon rückt die Welt wieder in den Fokus, und ich gehe zur Tür, öffne sie und rufe den ersten Patienten herein, natürlich tue ich das, jetzt bin ich wieder im Flow, und kurz darauf steckt meine Hand in einem Handschuh, und ich reibe mir die Finger mit Gleitmittel ein, auf der Behandlungspritsche liegt ein Mann, die Hosen in den Kniekehlen, das weiße Hinterteil herausgestreckt, und als ich die beiden Pobacken auseinanderziehe, sehe und rieche ich, dass er sich bei seinem letzten Klogang nicht ordentlich abgewischt hat, ja dass er sich gar nicht abgewischt hat, obwohl er wusste, dass er aufgrund von Hämorrhoiden und Afterjucken einen Arzt aufsuchen würde, und ich habe kein Problem damit, professionell aufzutreten, die Hämorrhoiden zu beurteilen und anschließend in aller Ruhe einen Finger einzuführen und, wenn ich schon dabei bin, das Rektum und die Prostata abzutasten, dann den Finger herauszuziehen, den Handschuh wegzuwerfen, zum Waschbecken zu gehen, mir mit fast chirurgischer Gründlichkeit die Hände zu waschen und das Procedere mit dreimaligem Drücken auf den Desinfektionsspender zu beenden.

»Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich das Fenster aufmache«, sage ich. »Ich muss hier mal kurz durchlüften.«

In der Zwischenzeit hat er sich angezogen. Jetzt sitzt er da und sieht aus wie ein stinknormaler Bürger, und die rötlich blauen Knubbel, die seinen ungewaschenen Anus umranken, sind wieder unter einer Hose mit Bügelfalten versteckt.

»Tut mir leid. Aber zurzeit traue ich mich nicht, mich ordentlich abzuwischen, ich habe Angst, dass was aufplatzt.«

»Ist schon okay.«

Ist es nicht, kommt es von Tore.

Tore ist ein menschliches Skelett in Lebensgröße, das in der Ecke zwischen Waschbecken und Tür steht. Es ist aus Plastik und mein einziger Zeuge für das, was hier im Raum passiert. Als ich es gekauft habe, habe ich ihm spaßeshalber einen schwarzen Herrenhut aufgesetzt, damals hatte ich noch Sinn für so was, die Bedeutung von Humor im Arzt-Patienten-Verhältnis, die heilende Wirkung des Lachens. Wie eifrig wir damals waren, wir wollten die Welt und das Gesundheitswesen verändern und den Patienten in seiner Gesamtheit sehen, bla, bla, bla. Wir hielten uns für eine Ausnahme, für etwas Besonderes, diese Arztpraxis sollte etwas ganz Außergewöhnliches sein, und vielleicht ist es das, was uns alle am Ende antreibt und uns morgens aufstehen lässt, dieser unerschütterliche Glaube daran, dass wir etwas Besonderes sind, eine Ausnahme.

Es ist nicht okay. Ganz und gar nicht, fährt Tore fort, er hätte das Toilettenpapier anfeuchten und sich vorsichtig damit abwischen können. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Er hätte sich im 7-Eleven Feuchttücher besorgen und damit abwischen können, bevor er hierherkam. Nichts davon hat er getan. Und wenn er dazu fähig ist, einem Menschen, den er nicht kennt, einen Hintern mit frischen Fäkalienresten ins Gesicht zu strecken, wozu ist er dann sonst noch fähig? Was hat er sonst noch zu verbergen, welche Leichen hat der Mann sonst noch im Keller?

Während ich mich selbst über Bewegung, Flüssigkeitsaufnahme und Ballaststoffe reden höre, versuche ich, Tores erregte Stimme und den intensiven Geruch zu verdrängen, der vor wenigen Minuten den Raum erfüllt hat und immer noch in der Luft hängt.

Während des Studiums habe ich in einem Pflegeheim gejobbt. Dort habe ich gelernt, strikt zu trennen, und schon nach einer Woche konnte ich Kotreste von Körpern, Wänden und Rollstühlen entfernen und direkt im Anschluss in die Kantine gehen, um ein Frikadellenbrötchen zu essen. Ich zog wasserdichte Schotten ein zwischen hier und dort, zwischen vorher und jetzt, und nicht zuletzt: zwischen mir und den Patienten.

Heute vertrage ich gar nichts mehr. Im Takt mit all dem anderen, was sich mit den Jahren abnutzt und abschwächt, scheint meine Fähigkeit, Dinge voneinander zu trennen, ebenfalls nachzulassen, heute muss ich aktiv an Sachen arbeiten, die noch vor wenigen Jahren ganz von selbst passiert sind.

Ich rede gegen die glasklaren Bilder an, die ein Eigenleben auf meiner Netzhaut führen. Ich rede von Salben und Zäpfchen und stelle am PC ein Rezept aus, aber die Bilder laufen weiter, sie werden schlimmer, sie werden unbeschreiblich, meine eigenen scharfen Zähne beißen in die Hämorrhoiden, sodass Blut und Kot herausspritzen. Wo kommt das her? So war ich früher nicht. Ich habe weitaus schlimmere Dinge erlebt, habe Abszesse entleert, die nicht nur die Umstehenden vollgespritzt haben, sondern mehrfach auch Decke und Wände. Ich habe Wunden versorgt. Ich habe alles an Körperflüssigkeiten gesehen und auch alles gerochen, was ein Mensch an Gerüchen ausdünsten kann, ich kann mich nicht von etwas Kot aus der Fassung bringen lassen. Aber die Schotten sind nicht länger dicht, und alles will nur noch raus. Wenn ich mich nicht zusammenreiße, gibt es einen Skandal, was wiederum zur Folge hätte, dass ich hier nicht mehr bleiben kann, und wie soll es dann mit mir weitergehen, wo doch dieses Sprechzimmer und diese Uniform das Letzte sind, was mir geblieben ist.

Du kannst ganz beruhigt sein, bemerkt Tore. Der Skandal hat längst stattgefunden.

Aber nicht hier, antworte ich. Noch ist hier nichts passiert.

Die Hämorrhoiden verlassen das Sprechzimmer. Ich aktualisiere die Krankenakte, mache die Tür auf und nenne den Namen des nächsten Patienten. Doch auf dem Flur sitzt nur ein Mann mit Brille und Pferdeschwanz, er schüttelt den Kopf. Ich schaue den Flur hinauf und hinunter, gehe sogar zu dem großen Wartezimmer und sage den Namen noch einmal, aber kein Mensch blickt von seinem Handy auf.

Als ich zurück ins Sprechzimmer will, sieht mich der Pferdeschwanz auffordernd an, sein Blick sagt: Dann kann ich ja jetzt reinkommen, wenn der Patient vor mir nicht aufgetaucht ist. Nein, kannst du nicht, sagt meine ganze Körperhaltung. Jetzt genehmige ich mir eine kleine Pause, die habe ich mir nämlich verdient.

Früher hätte ich ihn hereingerufen. Um vor dem Zeitplan zu sein, die Kontrolle und die Übersicht zu behalten, die Fälle abzuarbeiten. Aber vor einer Weile habe ich erkannt, dass es egal ist, wie schnell ich arbeite oder wie viele Patienten ich verarzte. Es hörte einfach nicht auf, als hätte jemand den Wasserhahn aufgedreht. Es kamen immer mehr nach. Es nahm kein Ende.

Ich setze mich an den Schreibtisch und starre in die Luft. Alles wird gut, kann ich gerade noch denken, ich muss nur die Ruhe bewahren in diesen kurzen freien Momenten des Tages, es ist wichtig …, aber da brummt das Handy, und dabei fällt mir ein, dass es schon gebrummt hat, als ich noch mit den Fingern in dem Typen mit den Hämorrhoiden war.

Auf dem Display sehe ich eine ganze Reihe ungelesener Nachrichten. Mehrere davon sind von Bjørn.

Wie geht’s, warum antwortest du nicht?

Auch auf diese Nachricht antworte ich nicht, genauso wenig, wie ich auf die gestrigen geantwortet habe. Oder die von heute Nacht, denn während ich mich durch die App wische, sehe ich, dass er immer wieder Nachrichten geschickt hat, um Mitternacht, aber auch um drei oder vier Uhr morgens.

Das ist meine neue Taktik: nicht antworten, nicht rangehen. Daran halte ich mich seit gestern Nachmittag, als ich wie immer schon die Daumen am Display hatte. Doch dann wollten sich die Worte nicht einstellen. Was sollte ich schreiben, wer saß am anderen Ende und wartete auf Antwort, und was war überhaupt der Sinn des Ganzen.

Lass sie nur machen, dachte ich und legte das Handy ins Bücherregal. Das tun sie sowieso.

Mit jeder Minute, die verstrich, ohne dass ich antwortete, wurde ich ruhiger, und jetzt ärgert es mich, dass ich mehr als ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt zubringen musste, um zu begreifen, dass es am besten und am effektivsten ist, wenn ich gar nichts sage oder mache.

Aber du kannst dich jetzt nicht einfach verkriechen, sagt Tore, der will, dass ich weiterkämpfe, sowohl mit Aksel, der zu Hause in Grenda sitzt, als auch mit Bjørn, der zurück in seine Ehe in Fredrikstad beordert wurde, und mit Gro, die mehrmals mit Aksel gesprochen hat, das hat sie in den Nachrichten, die sie mir geschickt hat und auf die ich nun also nicht mehr antworte, ein paarmal erwähnt.

Ich glaube, es geht ihm nicht so gut, schrieb Gro mir gestern, was sie auch gern von ihrem Exmann behauptete. Und dann: Er braucht wirklich jemanden zum Reden. Diese weibliche Ausrede, die viele Millionen Jahre alt ist und für alles herhalten kann: Er braucht mich.

Ich sehe sie vor mir, meine frühere Nachbarin und Saufkumpanin, allein in ihrer riesigen Villa, und dort sitzt Aksel allein im Reihenhaus, und erst jetzt erinnere ich mich, wie Gro sich jedes Mal auf ihrem Stuhl aufgerichtet hat, wenn Aksel in die Küche kam, wo wir meistens saßen. Ich glaube nicht, dass es ihr selbst bewusst war, denn wäre es ihr bewusst gewesen, hätte sie es besser kaschiert.

Was wirst du dagegen tun?, fragt Tore.

Wogegen?

Dass Gro vielleicht genau in diesem Augenblick neben Aksel liegt, in dem Bett, das du zur Hälfte bezahlt und mit ihm zusammen nach oben getragen hast.

Ich weiß es nicht. Mir fehlt es an Wettkampfinstinkt. Käme es zu einer Hungersnot, wäre ich eine der Ersten, die dabei draufgingen.

Du musst etwas unternehmen, bevor es zu spät ist.

Was kann ich schon tun? Die Dinge gehen einfach ihren Gang. Wenn ich jetzt etwas unternehme, wird alles nur schlimmer. Dann sorge ich nur für die nötige Reibung, die es zwischen ihnen erst richtig aufflammen lässt.

Warte nur. Beide sitzen sie in ihrem jeweiligen Haus, verlassen von ihrem jeweiligen Partner. Passender könnte die Situation nicht sein. Der Tisch ist gedeckt. So eifrig, wie die Welt alle lichtscheuen Affären verdammt, die Papieren, Verträgen und Immobilien zuwiderlaufen, genauso begeistert wird die Welt applaudieren und befürworten, was sich jetzt zwischen den beiden anbahnt.

Na und.

Und Bjørn, bohrt Tore weiter, sichtlich unzufrieden, dass ich nicht reagiere. Was ist mit Bjørn?

Bjørn ist in Fredrikstad, zurück bei Linda, seiner Herrin. Was zeigt, dass ihre Abhängigkeit voneinander groß ist. Am größten ist der Drang zur Unterwerfung, der Drang zu Fesseln. Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg waren viele Sklaven nicht gewillt, die Plantagen zu verlassen, was auch nicht weiter merkwürdig ist. Merkwürdig ist eher, dass sich so viele in etwas Neues und völlig Unbekanntes und möglicherweise sogar Schlimmeres begaben.

Mehrere Nachrichten stammen von Aksel. Ich kann den Anblick deiner Kleidungsstücke im Schrank nicht länger ertragen, schreibt er. Aksel ist ebenfalls früh aufgestanden, und es tut gut zu sehen, wie er sich von Nachricht zu Nachricht immer mehr aufregt. Ich ertrage es nicht, sie hierzuhaben, ich habe sie in Müllsäcke gepackt und in die Garage gestellt. Du kannst sie jederzeit abholen, komm aber nicht ins Haus.

Das Haus gehört ja jetzt ihm, fällt mir ein, und der Gedanke treibt nicht einmal meinen Puls in die Höhe. All die Jahre, die ich mit dem Haus in Grenda beschäftigt war, mit Putzen und Renovieren und dem Ausbau von Dachboden und Keller, und jetzt sitze ich hier und habe es einfach weggegeben. Zwar mit einer Klausel, dass es direkt an die Mädchen übergehen soll und dass Aksel es nicht mit einer einzigen Krone beleihen kann, ohne sie vorher zu fragen, aber trotzdem.

Verhält man sich lange genug still und passiv, geschehen Dinge ganz wie von selbst, und bald geht noch eine Nachricht von Aksel ein, obwohl er aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei der Arbeit ist, und jetzt kommt die Drohung zum Vorschein, wie ein Wurm kriecht sie aus ihrem Loch und streckt den Kopf zum Licht: Ida hat gestern angerufen und gefragt, wann wir im Sommer auf Hvaler sein werden.

Übersetzt heißt das: Wir müssen bald mit den Mädchen sprechen, ihnen erzählen, was vorgefallen ist. Wenn du nicht die Initiative ergreifen willst, werde ich es tun. Und dann werde ich meine Version zuerst erzählen.

Ich antworte auch jetzt nicht. Erzähl ihnen nur deine Version zuerst, mein Lieber. Ich bin hier sowieso die Böse.

Tore: Aber früher oder später musst du antworten, reden, handeln. Und wenn du schließlich erzählst, was vorgefallen ist – wie lautet dann deine Version? Also deine endgültige Version?

Tore gluckst auf seine ganz spezielle Art und fährt fort, hilfsbereit wie er ist: dass du dir einen Liebhaber zugelegt hast, weil Aksel dich nicht wahrgenommen hat? Dass du untreu geworden bist, weil Aksel sich so sehr fürs Langlaufen interessiert hat, war es so? Oder dass du dieses Verhältnis zu Bjørn eingegangen bist, weil du dich in seinem Blick als Zweiundzwanzigjährige wiedergefunden hast? Weil du Angst vor dem Sterben hast, weil wir nur dieses eine Leben haben, und sollen wir deshalb bloß …

Ach, sei still.

Oder weil du einfach die Schnauze voll hattest. Die Schnauze gestrichen voll zu haben ist ja sehr verbreitet, wir geben dem Kind bloß einen komplizierteren Namen, damit wir damit leben können. Habe ich was vergessen?

Ich antworte nicht, und Tore spricht weiter. Aksel und dir ging’s doch gut, oder etwa nicht? Denk mal an den Sommernachmittag, als die Kinder im Garten spielten oder durch Grenda streunten und ihr zwei nach dem Essen die Küche aufgeräumt habt, es war heiß, du hattest nur ein kurzes Kleid an, und dann hast du den Slip ausgezogen und bist auf die Küchenzeile gesprungen. Der Anblick deiner braunen Oberschenkel reichte für Aksel damals völlig aus, schon war er in dir drin. Ihr standet dort in der Küche, draußen die Nachbarn und die Kinder, jederzeit hätte jemand reinplatzen können – so war es damals, und hätte euch jemand in flagranti ertappt, hätte es euch nur noch attraktiver gemacht, ein attraktives Ehepaar, das es in der eigenen Küche stehend miteinander treibt, während die Kinder draußen im Garten spielen. Ihr habt den Abwasch Abwasch sein lassen und seid hinauf ins Schlafzimmer gegangen und habt es noch einmal gemacht. Sieh dir an, wie du dich in deinem früheren Leben bewegt und alles für selbstverständlich gehalten hast. Warst du nicht zufrieden?

Doch, ich war zufrieden. Und ich habe nichts für selbstverständlich gehalten, im Gegenteil. Und dennoch ist aus meinem Nicht-begreifen-Können, wie es so weit kommen konnte, ein Nicht-begreifen-Können, wie ich es so lange in Grenda ausgehalten habe, geworden. Alles, wovor ich immer Angst gehabt habe, ist eingetroffen, und doch wirkt es passender und richtiger, hier zu wohnen, jeden Abend den IKEA-Sessel auszuklappen und als Bett herzurichten, als alles, was ich je getan habe. Als wäre ich die ganze Zeit auf dem Weg hierher gewesen.

2

Die erste Nacht nach neuer Zeitrechnung lag ich wach auf der Behandlungspritsche und hörte die Straßenbahnen auf dem Solli Plass ankommen und wegfahren. Die letzte Bahn polterte gegen halb zwei vorbei.

Nach Feierabend am nächsten Tag fuhr ich mit dem Bus zu IKEA und kaufte mir einen Sessel, der sich in ein Bett verwandeln lässt. Dort kaufte ich mir auch einen großen Abfalleimer, darin verstecke ich Laken, Decke und Kissen.

Am dritten Abend hatte ich das verzweifelte Bedürfnis, mit jemandem zu reden, egal, mit wem, egal, worüber. Ich versuchte, mit der Putzfrau ins Gespräch zu kommen, als sie auftauchte. Ich fragte sie über ihr Leben aus, hatte sie Kinder? Ich stand da und trank Kaffee und sah ihr beim Arbeiten zu, während sie auf meine Fragen antwortete. Yes. Her name is Maria. She is five years old. She is living with her grandparents in Poland. Of course I miss her.

Belästige sie nicht, sagte Tore, es war das erste Mal, dass ich ihn reden hörte. In dem Moment reagierte ich nicht darauf, es passierte gerade so viel anderes. Mit dem alten Plastikskelett zu reden, das in der Ecke stand, wirkte ganz natürlich, und ich antwortete, wenn auch schweigend, nur im Geiste, jedoch so, als wäre er ein lebendiger Mensch: Aber ich interessiere mich für das Leben dieser Polen. Oft Menschen mit guter Ausbildung, wie es wohl für sie ist, sich hier in Norwegen ganz unten wiederzufinden, als Putzfrauen oder Möbelpacker, Maler, Fußbodenabschleifer.

Nicht genug, dass sie deine Praxis putzt, jetzt willst du sie auch noch aushorchen.

Sie antwortet doch.

Sie traut sich nichts anderes. Sie ist die Putzfrau.

Trotzdem ist es gut gemeint, wenn ich mich mit ihr unterhalte, und ich habe es satt, mich selbst zu durchschauen. Tut man das lange genug, bleibt schnell nichts mehr übrig. Hinter allem findet man etwas anderes, und dahinter wieder etwas anderes, es hört nie auf.

Jetzt wohne ich seit fast drei Wochen hier. Der Schlafsessel ist hart und unbequem, und ich wache jede Nacht etwa einmal in der Stunde auf. Aber erst wenn in der Uhrzeit eine fünf vorkommt, darf ich aufstehen, denn vier Uhr ist nachts, und fünf Uhr ist morgens, und ist es Viertel nach vier, muss ich warten bis zehn vor halb fünf. Erst dann darf ich in meine Uniform schlüpfen und mich auf die Toilette im Gang schleichen. Es ist schon vorgekommen, dass ich um diese Uhrzeit auf Kollegen gestoßen bin, dann habe ich so getan, als wäre ich auch früh reingekommen, nur eben noch früher als sie. Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Never complain, never explain. Nur ein resignierter Blick: So weit ist es schon gekommen, wir Hausärzte arbeiten rund um die Uhr.

»Du machst den Akkord kaputt«, hat letztens einer gesagt. »Du bist ja immer hier. Bist du etwa hier eingezogen?«

»Ja«, habe ich geantwortet. »Ich fand es so am besten. Wir sollten uns alle einfach geschlagen geben und hier zusammenziehen, je eher, desto besser.«

Wir grinsten. Haha.

Wenn man etwas zu verbergen hat, lohnt es sich, so lange wie möglich bei der Wahrheit zu bleiben. Sag die Wahrheit, und warte ab, was passiert. Nichts passierte. Der Kollege nickte nur und ging weiter.

Es ist auch schon vorgekommen, dass ich lieber ins Waschbecken hier im Sprechzimmer gepinkelt habe. Anschließend heißt es, Decke, Laken und Kissen wegräumen, das Bett zusammenklappen, sodass es wieder zu einem gewöhnlichen Sessel wird, der in der Ecke steht. Wasser trinken, Zähne putzen, das Fenster öffnen, denn man kann es riechen, wenn ein Mensch im Zimmer geschlafen hat, sich in die Kantine schleichen, um einen Kaffee zu holen. Nicht die Kaffeemaschine anstellen, jedenfalls nicht werktags, sondern den Wasserkocher benutzen und löslichen Kaffee kochen, ihn schwarz trinken. Früher habe ich Milch in den Kaffee getan, aber ich habe beschlossen, dass Milch genau wie ein weiches Bett ein Luxus ist, den ich nicht mehr verdiene. Außerdem ist es eine Sache weniger, an die ich denken muss.

In der Kantine steigt das Risiko, jemandem zu begegnen, da wir sie uns mit der Praxisgemeinschaft im Stockwerk unter uns teilen. Einmal stand morgens eine Psychiaterin, Spezialistin für Essstörungen, an der Arbeitsplatte.

»Gut siehst du aus«, sagte sie. »Hast du abgenommen?«

»Gut möglich.«

»Was ist dein Geheimnis?«

»Nach jedem Essen den Finger in den Hals stecken«, antwortete ich, und wir lachten.

Humor ist wichtig, dachte ich auf dem Weg zurück ins Behandlungszimmer. Es ist wichtig, dass man lacht. Beim Lachen werden Stoffe ausgeschüttet, die … Mensch, halt die Klappe, sagte Tore, als ich zurückkam. Halt bloß die Klappe.

Jeden Morgen zwischen fünf und acht höre ich Radio, trinke Kaffee und kümmere mich um den Papierkram. Ich schaue mir die Ergebnisse der Blutproben an und gehe Epikrisen und Krankenhausberichte durch. Ich bin so müde, dass mein Kopf auf die Tastatur sinkt, und doch ist es die beste Zeit des Tages. Durch das Fenster ist die erste Straßenbahn zu hören, die am Solli Plass ankommt und wieder abfährt, und während ich Arztberichte für die Sozialbehörde und die Versicherungsgesellschaften schreibe und Formulare ausfülle, die in ihren Anforderungen von Woche zu Woche pingeliger und detaillierter werden, höre ich ganz leise das Radioprogramm von NRK P1. Das Nervensystem lässt so früh am Morgen keine Gemütswallungen zu, übrigens auch nicht am restlichen Tag, keinen Schock oder stupide Werbung, zu alte oder zu neue Musik. Nur redigierte und autorisierte staatsfinanzierte Klänge.

Alles wird gut, lautet die Botschaft des leisen Radiogeblubbers. Alles wird gut.

Früher habe ich Aksel gefragt, entweder daheim oder per SMS, zum Beispiel nach einer schwierigen Konsultation. Glaubst du, es geht gut aus? Und wenn er nicht gerade mitten in einer Operation war, antwortete er stets: Ja, alles wird gut. Natürlich wird alles gut.

Jetzt kann ich ihn nicht länger fragen. Sollte ich auf die Idee kommen, Aksel eine solche Nachricht zu schicken, würde es, so wie die Dinge nun einmal liegen, als Kriegserklärung aufgefasst. Als hätte ich nicht bis in alle Ewigkeit das Recht verwirkt, versichert zu bekommen, dass alles gut wird.

Hin und wieder habe ich den Impuls, Aksel eine Nachricht zu schicken, ihm etwas zu erzählen, egal, was, vielleicht etwas Neues über einen Patienten, von dem ich ihm berichtet habe und für den er sich interessieren könnte, und ich habe schon das Handy in der Hand, da fällt mir ein, dass das keine Option mehr ist, und dann frage ich mich: Was hast du bloß angerichtet, was hast du bloß angerichtet. Ich sehe mich um auf der Suche nach Hilfe, versuche, Erinnerungen, Antworten und Vorfälle zusammenzutragen, die in die Schlussfolgerung münden, es wäre sowieso passiert. Wie bei einem Elternpaar unter meinen Patienten, dessen Sohn an einem angeborenen, aber unerkannten Herzfehler gestorben war: Es wäre sowieso passiert. In ihrem Fall, ja, in meinem Fall, nein.

Anfangs wachte ich morgens nach Luft schnappend auf und musste eine Weile in Embryohaltung liegen bleiben, um atmen zu können. Jedes Mal dachte ich, jetzt ist es vorbei, jetzt sterbe ich, und am dritten oder vierten Tag rief ich Aksel an und sagte, er könne meinen Anteil am Haus haben. Das heißt, ich schickte ihm eine Nachricht, um keinen Rückzieher mehr machen zu können. Wenn sich der Anfall am nächsten Morgen ankündigen sollte, könnte ich zu mir sagen: Aber ich habe ihm meinen Anteil am Haus überlassen.

Bis dahin hatte Aksel, seit ich hier eingezogen war, weder angerufen, noch war er ans Telefon gegangen – heute ist es umgekehrt, aber damals verweigerte er die Antwort –, doch nach dieser Nachricht rief er sofort an. Noch am selben Tag saßen wir in Grenda am Küchentisch: sein Gesichtsausdruck, als ihm aufging, dass er Alleineigentümer wäre, der allein war es fast wert.

Der Anwalt schickte uns eine neue Übertragungsurkunde, wir unterschrieben, und es änderte nichts. Warum sollte es auch. Aber so behielten die Mädchen wenigstens ihr Elternhaus. Eins von Aksels Argumenten war gewesen, dass er mich nicht ausbezahlen könne. Das war eine seiner ersten Äußerungen, als es knallte. Hier zeigte er sich wieder, Aksels Fokus auf Geld und Immobilien, und jedes Mal, wenn ich an diese Seite von ihm erinnert wurde, ließ die Spannung in meinen Halsmuskeln für eine Weile nach.

Die Anfälle verschwanden, doch sobald alles Praktische wie Kaufbrief, Anwalt und Grundbucheintragung erledigt war, kamen sie zurück.

Was heißt, dass du für jeden Morgen ohne Angst etwa eine halbe Million Kronen gezahlt hast, sagt Tore. Oder zweihunderttausend für jeden illegalen Sex mit Bjørn, denn so kann man es natürlich auch sehen.

Ich antworte nicht, und Tore fährt fort: Es ist ein Fass ohne Boden, es wird nie voll, egal, was du tust und wie viel du weggibst. Wann siehst du das endlich ein? Mit dem Gefühl, eine Schuld mit dir herumzuschleppen, bist du schon geboren worden, es wird dich bis ins Grab begleiten. Du musst lernen, damit zu leben, ohne ständig so komische Sachen zu machen. Du musst lernen, damit zu leben, wie Leute mit ihrer Trauer leben. Ein Schritt nach dem anderen, eine Minute nach der anderen.

Ich antworte immer noch nicht, und Tore versucht es von einem anderen Blickwinkel aus: Ich komme nicht darüber hinweg, dass du das Haus weggegeben hast. Wie blöd kann man nur sein. Jetzt hast du das bisschen an Verhandlungsgrundlage eingebüßt, das du hattest.

Ich will keine Verhandlungsgrundlage haben. Ich will nicht dort sein, wo man Wörter wie Verhandlungsgrundlage benutzt. Oder Ausdrücke wie dieEhe reparieren.

In letzter Zeit kommen die Anfälle mitten am Tag, und dann muss ich mich vorbeugen, die Hände auf die Knie stützen und mich ganz darauf konzentrieren, Luft in die Lunge zu kriegen. Der Körper hält diese Anfälle nicht unbegrenzt aus, und es ist ein Trost, dass es diese Grenze gibt, denn so lässt der Anfall für dieses Mal nach.

Wichtig ist, alle Kraft zusammenzunehmen, um optimistisch zu bleiben, sage ich zu meinem Spiegelbild, denn das Gehirn lässt sich programmieren. Gedanken, Gefühle, jegliche Hirntätigkeit kann mit der Zeit neue Spuren und Muster bilden. Das funktioniert in beide Richtungen. Die Depression kann schleichend kommen. Anfangs kann es verlockend sein, sich ihr hinzugeben, hat sie sich jedoch erst einmal eingenistet, ist es viel schwieriger, sie wieder loszuwerden, als ihr von vornherein entgegenzutreten, das sage ich zu meinen Patienten.

Kommen Sie zur Ruhe, seien Sie zufrieden, ernähren Sie sich ausgewogen und bewegen Sie sich.

Ich lächele mich so breit an, dass das Zahnfleisch zu sehen ist.

Glaubst du, alles wird gut, frage ich Tore, aber er antwortet nicht. Er steht einfach nur da mit seinem arroganten Skelettlächeln, das bis zu den Ohren reicht, und ich muss an etwas denken, was einer meiner Professoren im Studium gesagt hat: Tief in uns drin lächeln wir ständig.

Aksel ist zu viel Ski gelaufen, das könnte ich mit einem gewissen Recht behaupten. Aber was ist, wenn es keine Erklärung gibt, was ist, wenn es keine zusammenhängende Erzählung gibt, keine Helden und keine Schurken.

Euch ging es doch ganz gut, oder etwa nicht, schnarrt Tore erneut.

Aksel wird darüber hinwegkommen, wir werden darüber hinwegkommen. Es ist nicht das erste Mal, dass Paare einen Ehebruch überstehen. Dass es ihnen hinterher sogar besser geht.

Denk an das Interview, das du neulich gelesen hast, in dem eine Ehetherapeutin gefragt wurde, ob sie Fremdgehen als Medizin für abgenutzte Ehen empfehlen würde, und die zur Antwort gab: Auch nicht mehr als Krebs. Und jetzt sitzt du da voller Metastasen und hoffst, dass die Chemotherapie wirkt.

Aksel weiß nicht, dass ich hier wohne. Ich habe nicht gelogen, nur Informationen zurückgehalten, wie ich es das ganze letzte Jahr getan habe, und darum glaubt er, dass ich in der Wohnung meiner Mutter in der Oscars Gate wohne. Das wäre ja das Naheliegendste, nachdem meine Mutter jetzt im Pflegeheim lebt und die Wohnung in der Oscars Gate leersteht.

Jeden Abend denke ich, ich sollte dort einziehen. In der Oscars Gate ist das Wohnen im Gegensatz zu hier erlaubt, und dort gibt es außerdem zwei richtige Betten, verteilt auf zwei Schlafzimmer. Aber jeden Abend bleibe ich lieber hier. Dieses Provisorische hat etwas Verlockendes an sich und nicht zuletzt auch etwas Verbotenes, ja, vielleicht ist es vor allem das Verbotene. Die kindliche Freude darüber, unter dem Radar zu fliegen, und über all die Verrenkungen, die ich machen muss, um nicht erwischt zu werden.

Nachts schlafe ich, wie gesagt, nicht viel, aber wenn ich am Tag ein paar freie Minuten habe, kommt es vor, dass ich mich auf die Behandlungspritsche lege. Ich lege die Beine in die Bügel, die für gynäkologische Untersuchungen vorgesehen sind, und dort, mitten im Alltagslärm, mit schlaffem, sabberndem Unterkiefer, schlafe ich tiefer als zu jeder anderen Tages- oder Nachtzeit und an jedem anderen Ort.

Warum lege ich mich dann nicht einfach nachts auf die Pritsche? Weil es nichts nützen würde, denn wenn das Schlafen auf der Behandlungspritsche mit den Beinen in den Bügeln ein neues Programm wird, ein neues Rezept, etwas, das ich tun sollte, kann ich auch dort nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nur, um auf der Behandlungspritsche schlafen zu können, muss ich es zwangsläufig als etwas Verkehrtes betrachten, etwas, das ich nicht tun sollte. O nein, denke ich, ich kann hier nicht liegen, denn draußen sitzen Patienten und machen Druck, sodass sich die Tür regelrecht nach innen wölbt, ich muss die Krankenakte auf den neuesten Stand bringen, ich muss … und an dieser Stelle schlafe ich in der Regel ein.

Ich bin jetzt über fünfzig und doch zurück in diesem alten kindischen Trotz, als hätte ein jugendlicher Teil meines Ichs irgendwo tief in mir geschlummert und würde sich jetzt erheben und den erwachsenen Teil mit einem Happs verschlucken.

3

Ich muss auf der Behandlungspritsche eingedöst sein, obwohl ich mich nicht erinnern kann, mich hingelegt zu haben, denn ich werde von einem Klopfen an der Tür geweckt.

Zwei Sekunden, rufe ich und stürze zum Waschbecken, spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht und sehe auf der Uhr an der Wand, dass nur zehn Minuten vergangen sind, ich bin also immer noch im Zeitplan, und bald sitzt der Mann mit dem Pferdeschwanz vor mir.

»Was kann ich heute für Sie tun«, frage ich lächelnd. Ich habe irgendwo gelesen, wenn ein Mann und eine Frau sich gleich benehmen, wird die Frau als mürrischer wahrgenommen. Um dieselbe Stimmung auszustrahlen, müssen Frauen mehr lächeln und nicken als Männer. Andererseits leben wir länger. Und uns gehen die Haare nicht aus. Würden Frauen in ihren Dreißigern die Haare ausgehen – so wie es bei dem Mann vor mir der Fall zu sein scheint, vermutlich hat er sich deshalb einen Pferdeschwanz zugelegt –, gäbe es einen Aufstand.

Der Pferdeschwanz lächelt nicht zurück.

»Ich brauche eine Überweisung zum Psychologen«, sagt er und sieht mich mit kugelrunden Augen hinter den Brillengläsern an.

»Aha. Aber bevor ich Ihnen eine Überweisung ausstellen kann, müssen Sie mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum Sie glauben, die Hilfe eines Psychologen zu benötigen.«

Schau sie an, hör ihnen zu – um das zu lernen, habe ich viele Jahre gebraucht. Als ich vor Jahren einmal wie damals üblich eine Zusammenfassung der Konsultation ins Diktafon gesprochen habe, vergaß ich, es auszuschalten, sodass die komplette nächste Konsultation aufgezeichnet wurde. Als ich das Band abhörte, begriff ich zunächst nicht, woher die kreischende Stimme kam, wem sie gehörte. Bis zu diesem Tag hatte ich mir aus irgendeinem Grund eingebildet, eine gute Zuhörerin zu sein, eine Ärztin mit besonnener und beruhigender Ausstrahlung. Mein Ideal waren die Schaffner der Norwegischen Staatsbahn, hilfsbereit, aber nicht übertrieben freundlich. Jetzt hörte ich mich selbst, und ich klang wie eine manische Krähe, schrill und selbstgefällig. Meine Stimme gellte durch den Raum, ich lachte über meine eigenen Witze und ließ den Patienten nicht zu Wort kommen, sondern unterbrach ihn und vollendete seine Sätze, und schließlich konnte ich hören, wie er einfach aufgab.

Es war wie ein Hammerschlag auf den Hinterkopf. Wo gab es sonst noch diese Kluft zwischen dem, wie ich mich sah, und dem, wie ich wirkte?

Von dem Tag an versuchte ich zuzuhören, wenn die Patienten sprachen, und ich merkte, wie neu und ungewohnt es war, sie ausreden zu lassen. Sie nicht zu unterbrechen, ihre Sätze nicht zu Ende zu sprechen, sie vielmehr reden zu lassen, bis sie nichts mehr zu sagen hatten. Anfangs juckte es mich in allen Gliedern. Zu schweigen erforderte meine ganze Kraft und Geduld, aber schließlich fühlte es sich an, als würde sich ein Nebel lichten.

Doch der Pferdeschwanz wollte nicht reden.

»Ich bin depressiv.«

Er hatte es zunächst per E-Mail versucht, fällt mir jetzt ein, denn wie so viele andere hält er mich lediglich für eine Art Pförtnerin zu den wahren Ärzten, das heißt, den Fachärzten, und betrachtet eine Überweisung von mir, der Hausärztin, Pförtnerin, Sekretärin, als reine Formalität, die man ebenso gut per E-Mail oder SMS erledigen kann. Aber so ist es nicht, weshalb ich ihn bat, zu mir in die Praxis zu kommen.

»Können Sie beschreiben, wie sich die Depression äußert, woher sie Ihrer Meinung nach kommt und so weiter?«

Seine Handgelenke sind weiß und schmal und schwarz behaart. Er ist hager, seine Kleidung sieht abgetragen aus, und er dünstet etwas Wächsernes aus, etwas von ungewaschener Kopfhaut vielleicht, und dann noch etwas Strenges, Fischiges. Sardinen? Mein Geruchssinn ist in den letzten Jahren immer schärfer geworden, aber was habe ich davon. Dieser Körper ist nur eine hilflose Hülle, in der wir stecken und aus der heraus wir die Welt betrachten. Der Körper ist der Käfig, in dem wir leben, und irgendwann und ohne dass wir wissen, warum, rütteln wir an den Stäben, sodass der ganze Käfig wackelt. Und jetzt will der Mann zum Psychologen. Das Mantra unserer Zeit: Mach eine Therapie, geh zum Psychologen. Wie wäre es damit, die Haare etwas öfter zu waschen und nach den Sardinen die Zähne zu putzen, und jetzt fällt mir noch ein weiterer Geruch auf, was hat dieser Gestank zu bedeuten, waschen sich die Leute nicht mehr, der Geruch erinnert mich an etwas, und plötzlich macht es klick: So riecht es, wenn Aksel vergisst, seine Sportsachen aus der Waschmaschine zu nehmen. Genau so: nach einer Mischung aus Schimmel und Fäulnis.

So roch es, wenn Aksel vergaß …, wirft Tore ein, du wohnst nämlich nicht mehr mit Aksel in Grenda, du wohnst jetzt hier.

Aber wir sind noch verheiratet. Wir sind nicht mal getrennt. Haben bisher nichts unterschrieben.

Ach nee. Nur die Übertragungsurkunde für das Haus.

Der Pferdeschwanz sieht mich an.

»Warum denn? Können Sie mir nicht einfach die Überweisung geben?«

Der Pferdeschwanz ist Lehrer, eine Berufsgruppe, die neben Anwälten und anderen Ärzten die größte Herausforderung unter den Patienten darstellt. Lehrer, weil sie versuchen, das Ruder in die Hand zu nehmen, und zwar auf eine Art, die eine Behandlung erschwert. Vorwitzig sind sie auch noch. Wenn ich mal ausreden dürfte, sagen sie. Sehen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen spreche. Das hat letzte Woche eine Lehrerin zu mir gesagt, sie war im Alter meiner Töchter. Anwälte, weil sie alles kennen, was sich an Gesetzen und Vorschriften auf der Welt tummelt, und Ärzte, weil sie wissen, wie wenig Ärzte tun können und wie wenig Ärzte wissen. Zum Glück gehen die meisten Ärzte nicht zum Arzt. Ich auch nicht.

»Das kann ich nicht einfach so machen. Ich muss eine Einschätzung von Ihnen vornehmen, bevor ich Ihnen eine Überweisung ausstelle. Erst mal das Wesentliche vorweg: Schlafen Sie nachts, essen Sie, waschen Sie sich?«

Der Pferdeschwanz rollt mit den Augen.

Wo ist der Respekt geblieben, den die Leute früher vor Ärzten hatten? Oh, wie ich ihn vermisse. Oh, wie ich die neue Zeit hasse, mit dem Individuum im Zentrum, dem Kunden im Zentrum, dem Verbraucher im Zentrum und Service und Qualität an allen Ecken und Enden. Oh, wie ich die wohlgenährten, verwöhnten kleinen Verbraucher hasse, die dort sitzen und ihre fetten Patschhändchen nach immer mehr Annehmlichkeiten des Wohlfahrtsstaats ausstrecken, oh, wie ich es hasse, dass sie sich ihren Arzt aussuchen können, ihr Krankenhaus und ihre Behandlung, denn so sieht es heute aus, ja, so sieht es heute aus, aber unser Gehirn ist nicht dafür geschaffen, all diese Entscheidungen zu treffen, und ich hasse auch das Internet und SMS und E-Mails, den ganzen Mist, und oh, wie ich alles hasse, was die Leute zu wissen glauben, all das aufgeblasene Selbstvertrauen in der Welt. In unserem Land herrsche das Gesetz der übertriebenen Bescheidenheit, heißt es, dabei gibt es zu wenig Bescheidenheit, das ist das Problem.

»Wenn ich Sie zum Psychologen überweisen soll, muss ich wissen, warum Sie psychologische Hilfe benötigen. Das muss ich in Ihrer Krankenakte vermerken, und es muss auch auf der Überweisung stehen. Darum möchte ich, dass Sie mir ein bisschen von Ihrem Leben erzählen und warum Sie glauben, Hilfe zu brauchen.«

Der Pferdeschwanz seufzt, setzt sich gerade hin und beginnt an den Fingern abzuzählen.

»Ich schlafe schlecht, ich mag meine Arbeit nicht, ich bin einsam, ich habe keine Freunde, jedenfalls keine, die ich mag, ich habe keine Lust, Sport zu treiben, es ist unter meiner Würde, wie ein Bekloppter durch die Gegend zu rennen, ich komme bei Frauen nicht an, zumindest nicht bei denen, die ich haben will. Ich hasse die Schüler, und ich hasse alle Nachbarn in meinem Wohnblock. Hunde, die auf den Bürgersteig kacken. Leute, die ihre Köter nicht anleinen.«

»Aha. Dann leben Sie allein?«

»Ja. Die Frauen sind heutzutage viel zu wählerisch. Sie sitzen da mit ihrer Checkliste, und wenn man bei einem Punkt durchfällt, heißt es gleich, und tschüss.«

Während er redet, starrt er mich an. Die weit geöffneten Augen hinter den Brillengläsern bewegen sich hoch und runter, schnell landen sie in meiner Brustregion, wo sie hängen bleiben. Seine Art zu glotzen, ohne zu blinzeln, hat etwas Selbstverständliches, ganz so, als wäre es meine Schuld, dass er so starren muss. Als entzöge es sich, genau wie alles andere, seiner Kontrolle. Die Welt schuldet ihm etwas, das er nicht bekommt. Hier zeigt sich der Zeitgeist: Alle haben eine Schuld, die sie eintreiben wollen. Sie sind alle zu bedauern.

Der Pferdeschwanz erzählt meinen Titten, dass er auf Tinder eine Frau nach der anderen trifft, dass aber nie etwas daraus wird.

»Woran liegt das, was denken Sie«, frage ich und muss den Impuls unterdrücken, meinen Arztkittel, das Unterhemd und den BH hochzuheben, mich in die Brustwarzen zu zwicken, gleichzeitig die Zunge herauszustrecken und mit ihr zu wedeln.

Tore: Tu es, tu es.

Stattdessen klammere ich mich mit beiden Händen an den Schreibtisch, um mich festzuhalten, während der Pferdeschwanz im Detail erzählt, wie wählerisch die Frauen heutzutage sind, anstatt ihre Chance zu nutzen. Das bezieht er jedoch nicht auf die alten, die hässlichen, die übergewichtigen. Es gibt nämlich, wie sich herausstellt, viele Frauen, die diesen Mann haben wollen, unter anderem eine Kollegin, das Problem ist, er will sie nicht haben, denn der Pferdeschwanz hat seine Vorlieben, und während er darüber spricht, dass die jungen, schlanken und hübschen Frauen von heute bei ihrer Männerwahl mehr Wert auf Gene und Intelligenz legen sollten als auf oberflächliche Eigenschaften wie Aussehen, Charme und Beruf, lausche ich seiner schleppenden, nasalen und arroganten Stimme und stelle ihn mir abends in der Stadt vor, belehrend, selbstgerecht, griesgrämig, stinkend, und ich denke darüber nach, dass weder Charme noch Attraktivität, Glück, Pech oder Leid in der Bevölkerung gleich verteilt sind. Ich habe Familien, die hierherkommen, geschlagen mit Krebs, Einsamkeit, psychischen Leiden, Verkehrsunfällen, Drogenmissbrauch, Selbstmord und Chromosomenstörungen, und dann habe ich Familien mit höchstens einem gebrochenen Arm oder etwas Migräne. Ich habe ganze Familien, die liebenswert sind, und dann habe ich Patienten wie diesen Mann. Menschen, die sich nicht zu benehmen wissen, die im Leben anecken.

Tore: Der hier braucht keinen Psychologen. Was der braucht, ist ein Grundkurs in zivilisiertem Benehmen. Und eine Dusche, saubere Kleidung und Zahnpflege. Und schneide dir um Himmels willen diesen Pferdeschwanz ab.

Wer am meisten benötigt, bekommt häufig am wenigsten, antworte ich Tore. Da meine Kräfte derzeit begrenzt sind und ich aufpassen muss, worüber ich mich aufrege, sollte ich versuchen, mit diesem Kerl zu sympathisieren, und sei es nur, um die restliche Konsultation durchzustehen, daher versuche ich, mir diesen Satz einzuhämmern: Menschen, die am meisten benötigen, bekommen oft am wenigsten. Aber es nützt nichts. Der Wunsch, aufzuspringen, loszuschreien, meinen Schreibtisch umzukippen und ihn mit einem Schwall von Schimpfwörtern hinauszuwerfen, lässt nicht nach.