12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

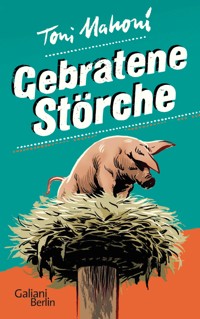

Ein tragikomisches Feuerwerk über die Zerbrechlichkeit des Lebens. Die Protagonisten: Toni Mahoni (beziehungsgeschädigt), Vlad (alkoholgeschädigt), zwei Mafiosi-Sprösslinge (die »Sonnys«) und eine wertvolle Statue (zerstört). Ein moderner Schelmenroman darüber, wie man auch im Chaos das Glück findet.Das Beziehungsende kam unerwartet. Einfach so. Vor ein paar Tagen noch war seine Freundin fröhlich neben Toni Mahoni eingeschlafen und hatte seinen Bauch getätschelt. Nun plötzlich war derselbe Bauch Symbol für Alltag, Trott und mangelnden Respekt. »Mahoni, mach erst mal alleine weiter, ja? Ich geh nach Barcelona!«, hatte sie gesagt, die Tür hinter sich zugeknallt und Toni verwirrt in seiner WG zurückgelassen.Noch bevor der Liebeskummer so richtig ausbrechen kann, wird Toni von seinem Freund Meta Mallorca überredet, mit ihm auf dessen Lieblingsinsel Urlaub zu machen. Wer konnte schon ahnen, dass die beiden dort auf einer ausschweifenden Party der spanischen Oberschicht landen würden und es Toni innerhalb weniger Stunden gelingen würde, eine kostbare Statue zu zerstören und damit den Zorn zweier brutaler Mafiosi-Söhne auf sich zu ziehen?Um sein Leben (und das von Meta) zu retten, verspricht Toni, eine Kopie der steinernen Schönheit zu organisieren. Und steht damit am Anfang einer Odyssee, die ihn und alle, die ihm helfen wollen, die nächsten drei Monate in Atem halten wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhalt

TitelEntgleisungMeeresfrüchtePartyHaftpflichtMonitorGodotVladEinkaufenKatznaseMandyDer Bildhauer und seine FrauFaktenSchlampigGrazienLöcher in der DeckeEine HolzpuppeMelanieHühnerNacktes FleischDie PfalzDie BresseAlabasterKatjaMandys LachanfallMalleSchinkenkriegerEmpfängnisIn der MangelFreundeVlad spinntDer PlanHossa!Auf BesuchSchlagzeilenUnd später ein FeuerEpilogDanksagungBuchAutorImpressumEntgleisung

Wohlstand, Alltag, Sicherheit

Bäuche dick und Ärsche breit

Friss noch mehr und tu dir leid

Keinen Atem für ’nen Streit

In meinem Zimmer war es dunkel, nur die Hoflampe sandte ihr Sparlicht durch die Scheiben und warf orangefarbene Vierecke an die Wand. Peggy stand am Fenster und beobachtete den Regen. Seit nunmehr einer halben Stunde wartete ich auf ihre Antwort. Ich starrte auf die beleuchtete Fläche neben ihr, sah mir an, wie die Schatten der Regentropfen an der Tapete und neben ihrer Silhouette hinunterrannen. Ein Räuspern, eine kleine Bewegung mit der Hand, und schon hoffte ich, sie würde endlich sprechen, doch dann blieb es erneut still. Sinnlose Streiterei. Warum nur immer wieder? Ich versuchte, den Hergang zu rekonstruieren. Bierbauch? Ja, gut und schön! Natürlich gehe ich nicht ernsthaft auf so einen Spruch ein. Was hätte ich denn sagen sollen? Ach, ja, na sieh mal an! Da ist mir ja ein Bäuchlein gewachsen! Das müssen wir schnell absaugen lassen, Baby! Du hast recht, ich mach Sport, gebe das Biertrinken auf und komm jetzt mit zum Yoga! Ich hab diesen Bierbauch schon immer! Der ist angeboren. Ein kleines bisschen Wohlstand braucht eben jeder. Was soll ich dazu groß sagen? Doch Peggy hatte es ernst gemeint. Dass sie so dermaßen explodiert, nur weil ich gesagt hatte, sie solle mir schnell ein Bier bringen, wenn sie nicht übers Knie gelegt werden will, hatte ich nicht erwartet. Das Bierbauchthema hatte anscheinend ewig in ihr gebrütet und alles war von langer Hand geplant. Das Ganze mal ansprechen, bevor es zu spät ist.

Warum konnte sie denn nicht sehen, wie ulkig die Sache eigentlich war! Du lieber Himmel, wir standen seit Ewigkeiten reglos im Dunkeln und schwiegen uns an, nur weil ich einen Bierbauch habe, ach, was heißt Bauch! Ein Bäuchlein. Und der kam nicht plötzlich daher. Es ist derselbe Bauch, auf dem sie schon hundertfach eingeschlafen ist, den sie getätschelt und bemuttert hat. Ja, sie wollte ein ernstes Gespräch führen. Über Bier. Über Bäuche. Aber es ging schon längst nicht mehr darum. Plötzlich ging es um Respekt, Diskussionskultur im Allgemeinen und schließlich um das ganze große Ding an sich: Alltag. Trott und Verblödung. Und mein Bauch als Symbol für all die schlechten Eigenschaften einer Beziehung. Und sie konnte natürlich nicht verstehen, dass ich als direkte Folge auf eine derartige Diskussion einen Lachanfall bekommen musste.

Die ganze Stimmung im Raum begann zu verknöchern, ein lautloses Brummen war das Schweigen, das zwischen uns stand.

Unwohl war mir zumute, ich kramte nach meinem Tabak und rollte mir eine, wagte es dann aber doch nicht, sie anzustecken. So weit war es schon gekommen, dass ich in meinen eigenen vier Wänden nicht qualmte.

Ich beschloss, mein Zimmer zu verlassen und in der Küche die Kippe durchzuziehen. Halbherzig probierte ich es noch mal: »Peggy?«

Der Moment verstrich ohne Regung, noch ein Seufzer und ich war zur Tür raus.

Pierre, mein Mitbewohner, saß eigenartig eingeklemmt am Tisch und wischte betriebsam über sein I-Phone, vor ihm ein reich gefüllter Aschenbecher und ein fast leeres Weinglas.

»Mahoooon«, rief er nach einem winzig kurzen Aufschauen.

»Pierre«, stellte ich fest.

Ich goss ihm Wein nach und steckte meine Kippe an, setzte mich zu ihm und sah ihm eine Weile zu.

»Na ja«, sagte Pierre und ließ sein Telefon in die Tasche gleiten. »Wieder vertragen? Ist so still jetzt bei euch drüben.« Er sah mich neugierig an, grüßte mit seinem Glas und trank.

»Tja, noch nicht so richtig. Ist irgendwie verfahren, die Sache. Sie ist aber auch immer verdammt unver–.«

In dem Moment krachte meine Zimmertür so heftig, dass wir beide zusammenzuckten. Peggy stürzte mit zwei meiner Sporttaschen an der Küche vorbei, blieb kurz stehen und funkelte wild mit den Augen, dann rannte sie weiter zur Wohnungstür und ließ auch diese gewaltig krachen.

Drei Schrecksekunden später rannte ich ihr hinterher. Ein Hausflurdrama in der Nacht! Wie schön, dachte ich. Sie ließ sich nicht stoppen, sie reagierte nicht. Vier Stockwerke. Sie rannte auf die Straße, direkt zur U-Bahn-Station. Ich überlegte, ob ich mir eine Hose anziehen oder ihr folgen sollte. »Peggy, nu bleib doch mal stehen, bitte!« Ich versuchte sie am Ärmel ihres Bademantels festzuhalten, doch sie riss sich unbändig los. Dieser blöde Bademantel! Und ich liebte ihn über alles. Diese Frau war mein Schicksal. Mein Tsunami der Liebe. Wir waren Gefährten und Liebende, wo war nur der Haken? Obwohl die Geschichte gerade ernsthaft zu entgleisen drohte, merkte ich, wie ich immer noch aus der Ferne mit dem spöttischen Blick eines Unbeteiligten auf unseren Streit schaute. Mein Bauch? Und Peggy rastet aus und haut ab? Niemals! Das ist ein Witz, oder nicht?

»Peggy!« Ich hörte mich an wie ein Papi, der sein Töchterchen trösten will. »Peggy!«

Sie blieb plötzlich stehen und sah mir ins Gesicht, irgendwie verzweifelt und ungläubig.

»Mahoni, mach erst mal alleine weiter, ja!« Dann stellte sie die Taschen ab, umarmte mich heftig und sehr kurz. »Ich geh nach Barcelona für ’ne Zeit. Was ich dir erzählt hab …«, sie hob die Taschen vom Boden und ich dachte in dem Moment komischerweise nur, ob sie jetzt mit meinen Taschen nach Barcelona fahren oder ob sie ihre Habe noch mal umpacken würde.

»Wegen meinem Bauch?« Ich kam noch immer nicht aus meinem Spaßmodus raus. Ich sollte sie jetzt küssen und dann auf meinen Armen nach oben tragen, ihr einen Fencheltee machen und sie ins Bett bringen.

»Wegen erfordert Genitiv«, sagte sie leise. Immer noch das gleiche, ungläubige Gesicht. Endlich kam echte Panik in mir auf und ich griff erneut nach ihrem Arm. Doch sie schüttelte nur den Kopf und ließ meine Hand los.

»Aber wir sind doch …«

Verflucht noch mal, was soll das? Sind wir nicht ein Paar? Sind wir nicht die Liebe an sich, der Kampf um das Leuchten, der Sturm der Welten?

» … sind doch ’ne Familie!«

»Ja«, sagte sie. »Aber Mutti muss jetzt weg.« Dann drehte sie sich um und verschwand im U-Bahnhof Samariterstraße.

Ich stand noch ein Weilchen herum und starrte auf die Treppe, die sie eben genommen hatte. Mir war völlig bewusst, dass ich mich ohne Hose auf der Frankfurter Allee befand, und es war mir nicht egal. Also ging ich zurück und klingelte, Pierre öffnete und ich stapfte nach oben in die WG. Mit jedem Schritt wurde die Erkenntnis deutlicher, wie ein anschwellender Ton, jede Stufe ein Vorwurf, jeder Absatz ein Zweifel, und dann in der Wohnung Pierre, Pierre wie immer, der gute, alte Pierre, der dort saß wie immer und der fragte: »Und?«

»Mann, ist die sexy!« Ich ging in mein Zimmer, legte mich auf die Couch und starrte das orangene Licht an, das nun ohne Peggys Silhouette auskommen musste.

So einfach war das also. Ein Ende an unerwarteter Stelle. Wie bei einem überdrehten Artmovie, das dich plötzlich einfach so sitzen lässt. Und nun mach dir mal Gedanken, was das alles sollte! Man schüttelt den Kopf und fragt sich: Wo liegt der Sinn? Irgendetwas muss sich der Regisseur doch dabei gedacht haben, einen jetzt so hängen zu lassen!

Die folgende Woche nahm ich mir frei von jeglichen Aktivitäten und blieb einfach auf der Couch liegen, mein Handy neben mir auf dem Tisch, darauf wartend, dass der Moment vorübergehen möge. Sie rief nicht an, alle anderen drückte ich weg. Dass ich sie anrief, war unmöglich. Sie hatte kein Telefon. Ab und an eine Kippe, hin und wieder brachte Pierre was zu essen, fragte, warum ich das Zeug, dass er gestern gebracht hatte, nicht angerührt habe, und verschwand wieder. Ich stand auf und fütterte die Kanarienvögel, saß vor dem Fenster herum oder machte ein paar Dehnungsübungen. Meistens betrachtete ich die Zimmerdecke. War ja auch zu schön gewesen. Das Glück war so einfach erschienen. Es war ganz schlicht immer da, wenn man nicht so genau hinsah. Natürlich hatte auch gelegentlich ein winziges Glöckchen geläutet, dass da verkünden wollte, Glück ist nicht für immer da, hollerie und hollera, hopsassassassa! Peggy war zu durchgeknallt, zu eifrig, zu schön. Nun war sie gegangen, genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht war. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass es zu Ende sein könnte. Ich hockte lieber in meiner Starre und wartete, dass es vorbeiging. Nach zehn Tagen besserte sich meine Stimmung dann auch endlich, immerhin bekam ich Lust, etwas zu essen und mir einen Kaffee zu kochen. Als es dunkel war, ging ich auf die Straße, in die Nacht. In der Astrobar setzte ich mich an den Tresen. Sonst saß ich nie an der Bar, sondern immer in einer großen Runde an Tischen, das Barsitzen fühlte sich neu an. Neuanfang.

Nach dem vierten Wodka kam ich mit der Barfrau ins Gespräch, was hieß, dass ich ihr alles bis ins Detail erzählte, das Wort »Bierbauch« dabei natürlich völlig außen vor ließ. Sie nickte die ganze Zeit, fragte nur ein paarmal, ob ich Peggy betrogen oder geschlagen oder sonst was für Spielchen von ihr verlangt hätte. Als ich all das verneinte, bekam ich zwei Doppelte aufs Haus, danach musste ich wieder zahlen. Wie auch immer, als ich nach Hause wankte, war ich erleichtert und derart besoffen, dass ich zum ersten Mal heulen konnte. Ich saß einfach in meinem Zimmer, heulte friedlich vor mich hin und tätschelte die paar Klamotten, die Peggy vergessen hatte.

Den nächsten Morgen begann ich mit Liegestützen und Bauchmuskelübungen. Einfach mal so. Zum Zeitvertreib. Scheiß auf die Liebe!

Driver und Jenne, Felix, Mo und Poldi kamen vorbei, um mich zu trösten. Sogar Memomike, der unsere kleine WG für einen Job in Kiel verlassen hatte, machte sich nach Berlin auf, um ein wenig auf meine Schulter zu klopfen. Nachdem ich drei-, viermal erzählt hatte, was an dem Abend eigentlich los gewesen war, und die meisten meiner Freunde Unverständnis für Peggys Handeln gezeigt hatten, wurde ich es allmählich leid. Ich begann nun eher Peggys Sicht auf die Dinge zu vertreten:

»Mann, Peggy hat echt ’n Schuss, wenn sie so jemanden wie dich sitzen lässt! Kann sie vergessen, dass sie jemals wieder so ’nen Typen an Land zieht. Also echt!«, rief Mo, und Pierre nickte.

»Ach!«, sagte ich dann. »Die Frau muss weiter, sie ist ’ne Nummer zu heiß für ein WG-Zimmer bei einem Typen, den man höchstens als Edelpenner durchgehen lassen kann.«

»Nu red doch keinen Quatsch, Mahoni, sie hat es doch gut gehabt bei dir! Was soll ihr denn gefehlt haben? Auf Luxus war sie doch eh nicht aus!«

Ich wischte ihre Einwände mit schwacher Hand aus der Luft. »Die Frau hat Großes vor, es gibt einfach Dinge in dieser Welt, so wundervoll und einzigartig, da muss sie eben hin. Und so ein Bierbauch ist eben kein schöner Anblick. Denk doch mal an die Möglichkeiten! In Barcelona kann sie dieses Kunstprojekt machen und frei sein und abdrehen und weiß der Teufel!«

Pierre protestierte, aber natürlich musste auch er einsehen, dass die Freiheit anders roch als unsere ungelüfteten WG-Zimmer.

Ich sah mich um. »Hier? Na, ihr wisst ja selber. Immer das Gleiche, schön – aber nicht viel.«

Mit Seeche, unserem Drummer, und Meta, meinem Freund aus Tellerwäscherzeiten, zog ich ein paarmal um die Häuser, wie man sagt. Wir gingen auf Partys und in Clubs, redeten und redeten und sahen uns nach jedem nackten Frauenschenkel um. Ich benahm mich daneben, wo es nur ging, flirtete und knutschte mit jeder Eule, egal wie alt, wie dick, wie doof. Am Ende war ich meist so besoffen, dass mich irgendwer in ein Taxi setzte.

Einmal traf ich mich zum Frühstück mit meinen beiden Partyhelden wieder, Seeche war in der letzten Nacht fündig geworden, Meta hatte leider auch zu sehr dem Gin Tonic zugesprochen und sich in wunderbare Gespräche mit einigen Suffis am Schlesischen Tor verwickeln lassen.

Meta hieß eigentlich Meta Mallorca, er hatte diesen Namen auf ebenjener Insel verpasst bekommen, anscheinend während eines berauschenden Ferienaufenthaltes mit nicht enden wollenden Diskussionen über Metaphysik. Wir nannten ihn Meta oder Malle und zogen ihn gern bei philosophischen Fragen zurate, denn er hatte ein paar Semester studiert. Auch an diesem Tag half er mir. Diesmal mit seinen Betrachtungen zum Thema Liebe.

»Man kann einen Menschen gar nicht lieben, man liebt nur bestimmte Dinge oder Eigenschaften an ihm. Und diese Dinge und Eigenschaften sind ja keine Konstanten, also kann sich das jederzeit ändern, und dann ändert sich auch dein Verhältnis zu diesem Menschen, weil bestimmte Dinge eben fehlen. Und wenn du verknallt bist, ja dann, dann bist du so was von getränkt mit Dopamin und Serotonin und Adrenalin und wie der ganze Scheiß heißt, dass du völlig übersiehst, dass es nur ein paar Kleinigkeiten sind, die du so toll findest.«

Meta klopfte mit seinem Päckchen Kippen auf seiner Stirn herum und sah mich an. »Du baust in deinem Hirn ein Wahnsinnsliebesnest, weil du es so willst. Letzten Endes gefällt dir aber einfach nur dieser Cocktail aus bestimmten Eigenschaften. Verstehste? Ein Cocktail! Du kannst dir jederzeit was andres mixen!«

Ich nickte und lauschte seinen Ausführungen. Seeche hatte schon abgeschaltet, er hielt nicht viel von komplizierten Paarungsbetrachtungen. Für ihn war es eher eine Sache von Ja oder Nein, der ganze Rest: Gelaber.

Meta sinnierte weiter, während ich ihm, Toast und Ei mit Speck kauend, zuhörte.

»Hauptsache, du machst dich nicht fertig, Mahoni! Ja, es hat gut ausgesehen und man hätte es euch gewünscht, dass das ewig so weitergeht, aber nun ist es nun mal anders gekommen und ich sage dir: Was solls! Du weißt, es sind eine Menge biologischer und kultureller Faktoren im Spiel, die wir nicht beeinflussen können. Es ist also schlicht ein Unglück und das geht vorüber wie alle anderen Ereignisse vorübergehen.« Er sprach schnell und mit einer großen Selbstverständlichkeit. Meta hatte eine unglaublich kantige Visage. Mit seinem eckigen Muschikinn, dem vollen Mund mit einer tiefen Kerbe unter der geraden Nase, starken Wangenknochen, Katzenaugen und einer vorspringenden, hohen Stirn war er der Maskulin-man schlechthin. Meta hatte lieber viele lose Freundinnen als eine einzige feste. Von daher hatte er gut reden über Liebe und Eigenschaften der Frauen, denn er kannte sich aus. Meta sprach akzentfreies Hochdeutsch, zumindest für meine Ohren.

»Am besten amüsierst du dich jetzt erst mal ausführlich«, sagte er und deutete mit seinem Toast auf Seeche. Seeche nickte.

»Tja«, meinte ich, »ick geb mir ja schon Mühe. Ick kann es eigentlich auch gar nicht so richtig glauben, dass Peggy jetzt so wirklich weg sein soll, weil …«

»Glaub es lieber!«, sprach Meta dazwischen. »Glaub es und amüsier dich gerade deswegen! So richtig! Nutten, Koks und Blackjack! Das ganze Programm eben!« In der Bar war ich auch schon auf den Gedanken gekommen. Einfach alles meiden, das mich traurig macht. Beim ersten Zeichen – das Nutten-, Koks- und Blackjack-Programm! Meta hatte die richtige Bezeichnung gefunden. Wenn ich nur wüsste, wo sich mein abwesender Teil gerade befand!

Meta führte noch weiter die Vorzüge der Promiskuität aus, behandelte kurz die evolutionsgeschichtliche Seite der Liebe, wonach es eh unmöglich war, Liebe ohne Zwang ein Leben lang zu nur einer Person aufrechtzuhalten, und vor allem machte er mir einen Vorschlag, der mich aufhorchen ließ: »Am besten kommst du mit nach Malle jetzt. Nächste Woche. Da gehts runter zu Ronny auf die Finca. Freie Logis, versteh mal! Und Party und Meer und Schnecken und Gambas und Zitronen, Limonen und Oliven und Mantiego und Spanierinnen und knackige Ärsche und Wein und Cola Rum und Nutten, Koks und Blackjack!« Er sah mich freudig an, sich selbst hatte er schon mal überzeugt. Er machte eine zustimmende Schnute und nickte noch mal eindringlich, was hätte ich da anderes tun sollen? Mallorca?

»Klar«, sagte ich also, »aber ist nicht Ballermann? Ist schön woanders, oder?« Meta winkte ab. »Na klar nicht!«, er machte eine weitere wegwerfende Geste, die noch mal unterstrich, dass Ballermann und alles, was dazugehört, gar kein Thema war.

Pierre weigerte sich, meinen persönlichen Bankier zu spielen. Er warf mir sogar vor, ein fauler Hund zu sein, der sein Liebesleid als Vorwand nahm, sich an seinen Gütern laben zu dürfen. Damit sei nun Schluss. »Geh arbeiten! Mach was! Von nüscht kommt nüscht!« Also nahm ich schnell einen Fahrerjob an, es war gerade Bread and Butter in Berlin, das hieß, dass unglaublich viele wichtige Leute in der Stadt rumgefahren werden mussten. Ein Riesenglück, denn wer nett war, bekam etwas zugesteckt, und zwar nicht zu knapp. Jeder Fahrgast wollte seine zukünftige Bedeutung schon mal mit reichen Trinkgeldern andeuten. Ich konnte mich jedenfalls nicht beklagen und hatte innerhalb einer Woche meine zweitausend Scheine beisammen.

Meeresfrüchte

Ich flück ’ne reife Limone

Flück ’ne saftje Melone

Und die Mandeln, die ich pflücke

Sind auch nich ohne

(frei nach Meta Mallorca)

Meta war schon vorausgereist und holte mich in Palma am Flughafen mit einem knallgelben, lustigen Auto ab. Die spanischen Bullen haben keinerlei Humor. Deswegen kann man am Flughafen auch nirgends anhalten, also fuhr Meta im Kreis und hielt nach mir Ausschau.

Er hatte sich mit bunten Ketten geschmückt, einen rosa Hut aufgesetzt und zum Frühstück schon einen Cuba Libre vernascht. Mallorca war für ihn das Paradies. Und im Paradies war alles möglich. Fröhlich begrüßten wir uns, Sonne und offene Hemden. Man hatte bei Meta selbst im Winter das Gefühl, er käme gerade in Flipflops vom Strand statt durch den kalten Berliner Matsch von der Arbeit. Allerdings hatte er gerade seinen Job verloren und war deswegen gleich doppelt so gut drauf. Im Beifahrer-Fußraum stand ein Eimer mit Eis, in dem sechs kleine Bierchen der Marke MAHOU chillten. Gerührt setzte ich mich zu ihnen. Der Mann dachte wirklich mit! Es war etwa vier Uhr nachmittags, wir tuckerten auf der Schnellstraße gen Osten, tranken Mahou, rauchten und ließen Palmen und Kakteen an uns vorbeirauschen. Dann hielten wir an einem riesigen Markt, kauften all die Früchte und Köstlichkeiten, nach denen sich unsere Gaumen sehnten, insbesondere zwei Kilo Garnelen, die frisch und lecker rochen und die uns zu allem Überfluss auch noch von einer bildschönen Frau gereicht wurden. Ich bemühte meine spärlichen Spanischkenntnisse, die ich hauptsächlich aus mexikanischen Western erlernt hatte, doch außer einem müden Lächeln konnte ich der, wie sich herausstellte, fließend Deutsch sprechenden Fischfachverkäuferin damit nichts entlocken. Etwa gegen fünf Uhr erreichten wir die Finca. Nichts Besonderes, ein altes, ziegelgedecktes Häuschen mit Terrasse, ein paar Zimmern, kleinem Bad und hübscher, offener Küche. Mitten in der Pampa. Dennoch konnte man schon das Meer riechen, das etwa 15 Minuten Fußweg entfernt vor sich hin glitzerte. Ich begrüßte Ronny, der mit Laptop auf den Knien im Schaukelstuhl saß, und überreichte mein Gastgeschenk: ein etymologisches Wörterbuch und eine Stones-Platte, die Beggars Banquet, ich hatte in der Eile in meinem Zimmer nichts Passenderes gefunden. Ronny freute sich dennoch, ein großer hagerer Typ mit komplett bunt tätowierten Armen, blondem Schnurrbart und schwarzer Hornbrille. Er arbeitete als Komponist und Texter für Metallbands, war strenger Veganer und hatte zumindest schon genug Kohle gemacht, um dieses Häuschen auf der beliebtesten Insel Deutschlands zu erwerben.

Gefühlte 40 Grad, also erst mal alle in die Badeklamotten und zum Meer. Der Weg führte uns an weiteren Häuschen vorbei, die immer größer und reicher wirkten, je näher man der Küste kam. Die letzten 200 Meter lungerten dann pompöse Villen mit mehreren Terrassen, Pools und Gärten herum.

Wir kraxelten noch ein Stück durchs Kieferngestrüpp und standen am Ende nicht etwa am Strand, sondern an einer Steilküste. Wir befanden uns gut 15 Meter über der Wasseroberfläche und ich suchte nach dem Abstieg, doch der war nicht zu erkennen. Ronny warf auch schon sein Handtuch hin und schlüpfte aus den Flipflops. Fragend sah ich Meta an, der nur mit den Schultern zuckte und grinste.

»Hier runter?«, fragte ich mit unverhohlenem Entsetzen in der Stimme. Wieder dieses grinsende Schulterzucken. Ronny nahm Anlauf und sprang von der Klippe. Ein herzhafter Schrei begleitete seinen Flug, dann klatschte er in die Wogen. Entgeistert starrte ich ihm hinterher. Er tauchte auf und winkte uns zu. »Geil«, rief er.

»Meta, Meta, Moment mal. Du kannst doch nicht annehmen, dass ich jetzt hier runterspringe, Junge! Das hier ist Level 10, wo befindet sich Level 1?«

Meta zog sich die Espandrillos aus. »Komm schon, Mahoni, das ist voll der Spaß!«

»Ja, nee. Und wie kommt man überhaupt wieder hoch? Ick meine, man muss doch wieder hoch! Und wo es hochgeht, da gehts auch runter! Oder wie jetzt?«

Meta lachte. »Na klar, kannst auch runterklettern, einmal um den Felsen.« Er machte eine Kreisbewegung mit der Hand. »Aber das dauert natürlich eine Weile.« Bei diesen Worten nahm auch er Anlauf und hüpfte von der Klippe. Platsch. Geil!

Ich stellte mich an den Rand und sah hinunter. Das war nicht mein Ding. Und wenn man dann auf dem Meeresboden aufstaucht und sich das Rückgrat bricht? Oder auch nur mit dem Bauch aufkommt und dann platzt der auf und die Eingeweide treiben im Meer. Nee, nee! Meta und Ronny winkten einladend. »Komm, Mahoni! Ist total easy!«

»Wie tief ist es denn da?«, schrie ich zurück.

»Keine Ahnung! Tief!«

»Oh Mann«, murmelte ich vor mich hin. Eben war doch noch alles so entspannt und jetzt eine echte Aufgabe. Ich zog die Schuhe aus, machte mich bereit. Tief Luft holen. Ausatmen. Eine Minute verstrich. Unten riefen die Jungs. Einatmen, ausatmen. War das hoch. Mir war heiß. Was ist, wenn das Wasser voll kalt ist und ich einen Temperaturschock erleide? Mir bleibt das Herz stehen und ich verrecke! Meine Mutter hat immer gesagt: Im Sommer vorsichtig ins Wasser! Erst Beine und Arme abkühlen, dann die Brust benetzen, sodass sich der Körper gewöhnt. Und Meta sagt: einfach rein. Einer von beiden hat gelogen!

Ich beschloss, den Weg nach unten zu suchen. Im selben Augenblick hörte ich fröhliche Stimmen, die sich von oben näherten. Panisch trat ich vom Abgrund zurück und schnappte mir meine Schuhe. Vier zauberhafte Mädchen und zwei durchtrainierte Typen erschienen auf meinem kleinen Angstplateau. Die Mädels kicherten und sagten »Óla«, als sie mich sahen. »Óla-chen!«, rief ich zurück und nickte. Die braun gebrannten, knackigen Mädels steckten in winzigen, bunten Bikinis, ein Hintern schöner als der andere, mir wurde noch heißer. Die Typen sprangen natürlich sofort kopfüber von der Klippe, die Mädels kreischten und applaudierten dazu. Ich lächelte die Gruppe anerkennend an! Daumen hoch für so viel Sportsgeist. Damals ahnte ich ja noch nicht, was alles auf mich zukommen würde. Eine der Süßen zeigte auf mich und fragte etwas, deutete runter ins Meer. Ah, ob ich wohl erst mal springen will. Nein, nein, natürlich lasse ich den Damen den Vortritt, machte ich ihr mit Gesten klar. Wieder Gekicher. Flugs fassten sich drei der Grazien an den Händen und mit einem gellenden Gekreisch hopsten sie in die Tiefe. Nun war nur noch ein Mädel oben, das leicht vornübergebeugt, mit verschränkten Armen hinunter zu ihren Freundinnen sah. Ich stand immer noch auf dem Felsen herum und wartete, dass auch diese junge Frau springen würde, doch sie machte keine Anstalten. Stattdessen nickte sie mir zu: Bitte, du kannst jetzt. Ach, winkte ich ab, mach du erst! Aber sie schüttelte den Kopf. Sie würde nicht springen. Ich spannte kurz den Bauch an, holte tief Luft. Und atmete wieder aus. Schnappte mir meine Schuhe und machte mich auf den Weg um den Felsen herum, hinunter zum Meer. Was soll auch der ganze Zirkus. Bin ich Turmspringer? Mir dreht sich schon alles, wenn ich an einen Zehnmeterturm denke! Und das hier könnten auch gut und gern 50 Meter sein, wer weiß das schon! Ein paar Schritte hinter mir folgte die andere Nichtspringerin, offenbar war ich nicht der einzige Feigling. Na ja. Lieber fünf Minuten feige, als einem Idioten einen Gefallen tun. Also so prinzipiell. Ich gelangte zu einer Stelle, an der die Wasseroberfläche nur noch 5 Meter entfernt war, türkis mit weißen Krönchen. Vorsichtig setzte ich mich an den Rand und ließ die Beine baumeln. Ja, mit ein wenig Überwindung konnte man von hier aus springen. Also los! Platsch, war ich im Wasser und wie war das herrlich! Ich plantschte auf dem Rücken schwimmend, freute mich wie eine Robbe! Was war der Mensch doch für ein eigenartiges Tier! Welch anderes Lebewesen, Lemminge mal ausgenommen, stürzte sich freiwillig von Klippen ins Meer? Ich sah das Mädchen, meine Leidensgenossin, an der Stelle vorbeigehen, an der ich gesprungen war, sie winkte mir zu. Toll! Sicher bewunderte sie mich nun ein wenig, weil ich mich schon hier getraut hatte, während sie nach einer noch ungefährlicheren Stelle Ausschau hielt. Ich winkte zurück. Ein Stück um den Felsen herum traf ich dann Ronny und Meta, die sichtlich begeistert mit den badenden Mädels schäkerten. Nach einem Weilchen kletterten wir alle aus dem Wasser, trafen auch noch Senorina Nichtspringerin und stapften gemeinsam nach oben, was ein ziemlich anstrengender Aufstieg war.

Wie sich herausstellte, wohnten die Mädchen und die beiden Typen in einer der Villen direkt an der Küste, ein riesiges Haus mit mehreren Etagen, ein wahres Terrassenmonster mit Blick auf das große, blaue Mittelmeer. Die beiden Typen waren komplett tätowierte Sonnyboys, denen das Haus irgendwie gehörte, zwei der Mädels waren ihre Freundinnen. Sie luden uns ein, am Abend vorbeizukommen, es gäbe Musik und Drinks. Meta und Ronny willigten auf der Stelle ein. Ich schlug direkt vor, die Garnelen mitzubringen, ob sie da einen Grill hätten? Hatten sie. Die Nichtspringerin lächelte mir noch derart freundlich zu, dass mir ganz schummerig wurde, dann verabschiedeten wir uns.

Auf Ronnys Terrasse dösten wir im Schatten, Meta brachte eine Literflasche Mahou ins Spiel und wir kicherten und hoben die verschiedenen Vorzüge der Mädels hervor, ein jeder hatte so seine eigenen Beobachtungen gemacht.

Dann bekam ich eine SMS. »Gehts dir gut? Peggy.«

Ich überlegte. Hatte sie sich also ein Telefon angeschafft. Dann antwortete ich mit: »Ja«, und speicherte ihre Nummer.

Von Mallorca nach Barcelona war es ja eigentlich nur ein Katzensprung. Ich wurde plötzlich von Unruhe erfasst und stiefelte auf der Terrasse umher. Warum meldete sie sich auf einmal? Drei Wochen nichts und dann: »Gehts dir gut?« Wie hatte sie das denn nun schon wieder herausbekommen, dass es mir genau in diesem Moment gut ging? Und was wollte sie damit sagen? Hatte sie etwa Sehnsucht? Dachte sie ständig an mich, während ich sie zu vergessen suchte? Ich brummte vor mich hin und Meta bemerkte meinen Stimmungswandel. »Nun komm, Mahönchen! Mach dir noch ein Bier auf und lass das Grübeln! Wenn sie auch nur das Geringste zu sagen hat, dann wird sie das früher oder später tun. Am Ende kommen ja doch alle zurück. Mach dich nicht verrückt.« Er goss mir Bier nach und ich folgte der Einfachheit halber seinem Rat.

Gegen halb neun am Abend bekamen wir langsam Hunger. Meta und Ronny machten sich schick, mit Hemd und Gel, ich zog vorsichtshalber auch mal ein Hemd über. Vor dem Spiegel drehte ich mich, zog den Bauch ein wenig ein: Ging doch!

Party

Party! Schreit die Party.

Alles was es gibt:

Rein in die Gehirne

Bis sich regt, was liebt.

Bewaffnet mit den Garnelen, einem Sack Gemüse für Veganerkollege Ronny, Rum, Zitronen und Bier machten wir uns auf den Spaziergang zur Villa. Beim Laufen wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich einfach nur mitstolperte. Ich überlegte, wann ich tatsächlich das letzte Mal aus meinem eigenen Willen heraus gehandelt hatte. Irgendwie lief ich immer nur mit. Doch dann verwarf ich den Gedanken. Ich war sehr wohl hier, weil ich es so wollte! Zum Beweis schritt ich kräftiger aus und marschierte voran. Schon von Weitem hörten wir Partygeräusche, Elektrorhythmen und Mädchengejohle. Das hörte sich direkt nach mehr an, als nach den paar Leutchen, die wir nachmittags getroffen hatten. Wir klingelten am Torbogen und nach einigen Augenblicken öffneten sich mit einem Surren die Eisengitter. Wir stiefelten durch einen prächtigen Terrassengarten, zwei Springbrunnen zierten den verschlungenen Weg zum Haus. Eine der Damen von der Klippe winkte uns zu, im blauen Kleidchen und ziemlich heiter. Sie war eine der Freundinnen der Sonnyboys und übernahm sogleich die Hausdamenrolle, indem sie uns unter großem Gekicher das Haus zeigte. Ihr Name war Maya oder Mara. Auf der vorderen Veranda saßen einige junge Menschen, alle schienen tätowiert und durchtrainiert. Wir wurden vorgestellt, man rief sich Namen zu und schäkerte hier und dort. Ziemlich ausgelassenes Völkchen, dachte ich bei mir. Und unglaubliche Frauen darunter. Ein paar Leute tanzten gelassen in den letzten Sonnenstrahlen. Von der Veranda führte ein säulengefasster Eingang ins Innere. Marmor und Säulen auch hier. Eine breite, geschwungene Treppe führte ins nächste Stockwerk, in kleinen Vertiefungen standen weiße Marmorfiguren, allesamt nackte Damen. Wir wurden zur hinteren Terrasse geführt, sagten auch dort Hallo und bewunderten den riesigen, leuchtenden Pool hinterm Haus, in dem sich Mädchen freizügig tummelten. Meta und Ronny waren schon völlig aufgeregt, sie quasselten und lachten voller Vorfreude beim Anblick all dieser Schönheiten. Mara-Maya schwankte schon leicht und lockte uns gackernd wieder ins Haus zur Treppe und wir liefen ihr nach. Als wir die zweite Ebene erreichten, stockte mir fast das Herz: In der Mitte des mit Marmor gefliesten Bodens erhob sich auf einem schneeweißen Sockel eine nahezu lebensgroße Statue. Ein so zartes Wesen, eine Frau von solcher Anmut, alabasterfarben, rein und göttlich, verlegen den Kopf geneigt, nur halb aufschauend, in den Händen vor dem Schoß ein Blumengesteck. Ein zartes, durchsichtig wirkendes Tuch über der Schulter, auf der einen Seite war es heruntergerutscht und gab eine sanft geschwungene Brust frei. Atemlos umrundete ich die Skulptur. Eines ihrer Beine war vom Tuch umhüllt, das andere frei. Wie lebendige Haut schimmerte der Alabaster. Bewundernd starrte ich auf ihren Hintern, der ebenfalls nur zur Hälfte verdeckt war. Die Finger, die Zehen und besonders die Blumen in ihrer Hand waren so detailliert ausgearbeitet, sie hätte jeden Moment zum Leben erwachen können. Ein weiteres Mal umkreiste ich die Schöne, sie wirkte so unschuldig, so nachdenklich, so rein. Ein Gegenstück zu all dem Treiben der Leiber um sie herum. Ich ging noch einmal ganz nah heran, um ihren Duft einzusaugen. Wie ein atmender Stein roch sie, mineralisch und feurig. Ich berührte sie sogar am Fuß, überraschenderweise fühlte sie sich angenehm warm an. Ich blickte ihr in die weißen Augen und wurde das Gefühl nicht los, dass sie mich ansah und lächelte. Wir verstanden uns.

Als ich wieder aufwachte, war unsere Führung schon weitergestiefelt, der Saal war von fünf Türen gesäumt, die allesamt offen standen. Schnell kramte ich mein Handy heraus und knipste ein paar Fotos von der Schönheit, dann lief ich in einen der Räume, der in einen weiteren Saal führte, von dort aus ging eine Balustrade außen um das Haus herum. Ich lief sie entlang, grüßte einen Haufen Leute und traf dann Meta und Ronny, die am Geländer lehnten und in den Garten schauten, wo getanzt wurde.

»Habt ihr gar nicht die Figur da im Saal gesehen? Alter, ist die Hammer! Die ist so was von … schön!« Ronny sah mich an, als wäre ich von einem anderen Planeten. »Sag mal, du hast aber schon bemerkt, dass es hier nur so von geilen Bräuten wimmelt? Ist dir klar, dass wir hier auf ’ner richtigen Party sind? Die Weiber wollen heut alle noch abschieben, die sind hier alle sowas von horny und sexy, und du kommst hier mit deiner Stein-Pussy an? Junge, du bist echt schaka schaka!« Er lachte und begann direkt auf der Balustrade zu tanzen. Dann kam er noch mal zu mir und hielt mir einen getrockneten Pilz vor die Nase. »Nimm mal! Los, entspann dich!« Er hakte sich kichernd bei einer brünetten Dame ein und zwinkerte uns zu. Meta klopfte mir auf die Schulter. »Zum Pool, Schnecke?«, fragte er, doch ich wollte erst mal einen Drink. Auf dem Weg durchs Haus begann ich auf dem Pilz herumzukauen, er schmeckte gar nicht schlecht. Wir fanden die Küche, eine Art Tempel für Kochgötter. Auf einer Bar standen reichlich Alkoholika herum, Limonen, Zitronen und Orangen stapelten sich in diversen Körben, ein paar Mädels mixten Drinks und wollten uns unbedingt zu Diensten sein. Also Mochito.

Mit den Drinks schlenderten wir zum Pool runter, quatschten hier und dort zwei Sätze à la »ist toll hier, oder?«, sprangen schließlich auch in den Pool, trockneten, tranken noch einen Mochito, Pool, Trocknen, Mochito, Pool, Mochito, Trocknen, Mochito, Mochito. Irgendwann tanzte ich auf einer der Terrassen mit zwei properen Amerikanerinnen, Meta quasselte mit einer spanischen Schönheit im Liegestuhl. Der DJ wechselte und Elektro wurde nun von karibischen Klängen und Rhythmen abgelöst. Die Ami-Weiber waren lustig drauf, beim Tanzen rieben sie ihre Ärsche aneinander und machten auch ansonsten alles wie im Musikvideo. Schließlich nahmen sie mich in ihre Mitte und rubbelten mich mit ihren gewaltigen Busen ab, was zu allgemeiner Heiterkeit führte. Ich war längst gelöst und genoss das Ganze ausgiebig, die Mochitos taten das ihre. Und war da nicht noch dieser Pilz? Was machte der eigentlich? Ein paar Tänze später traf ich Ronny in einer Chillecke mit den beiden tätowierten Typen, denen die Villa gehörte, und setzte mich dazu. Ich wurde mit einem Handschlag begrüßt, einer der beiden reichte mir ohne Worte eine kleine Pille. Auf dieser war eine Hand abgebildet, die den Stinkefinger zeigte. Also keine Aspirin.

»Was isn das?«, fragte ich Ronny. Der lächelte selig und legte den Mittelfinger an die Lippen. Die Sonnyboys lachten rau.

»Nee, sag doch mal. Ist das MDMA?«

»Jo«, meinte er, »das sind fuckyou’s. Hammerzeug, don’t ask, just take it!«

Die Typen lachten wieder und machten ermunternde Gesten des In-den-Mund-Schmeißens. Also gut, dachte ich mir. Das ist dann jetzt mein Koks aus dem »Nutten-, Koks- und Blackjack-Projekt«. Rein damit! Ich spülte mit Mochito nach und verabschiedete mich per Handschlag von den Sonnys und Ronny. Dann suchte ich nach meinen Amerikanerinnen, konnte sie aber nirgends entdecken. Meta knutschte mit seiner Diskussionspartnerin im Liegestuhl, im Pool wurde gefummelt, das Ganze war eine Orgie geworden. Ich sah mich nach einem etwas ruhigeren Plätzchen um, wo ich erst mal eine drehen konnte. Im Garten fand ich eine Bank mit Meerblick. Ach ja. Und so dunkelblau. Und so groß. Ich ließ den Blick durch den Mochitoschleier schweifen und entdeckte plötzlich meine lächelnde Nichtspringerin vom Nachmittag. Sie kam direkt auf mich zu und setzte sich neben mich. Das weiße Kleidchen stand ihr hervorragend. »Hmmm«, schnurrte ich und deutete auf das Meer. »Si«, sagte sie und nickte.

»Grande«, sagte ich, »si«, sagte sie. Mehr Redestoff fiel mir zunächst nicht ein. Ich rauchte und wir sahen hinaus. Ich drehte mir der Einfachheit halber noch eine Zigarette und sie wollte auch daran ziehen. Dann fiel mir ein, dass ich sie auf die Statue im Haus ansprechen könnte. Vielleicht wusste sie, was es damit auf sich hatte. »La figura, da in casa …«, meinte ich und zeigte zum Haus. Sie sah mich fragend an. »Na ja, figura, äh statuetta della casa … bonita figura – linda Bonita – äh, comprende?« Sie sah mich freundlich an und zeigte fragend auf sich selbst. »Si«, rief ich, »bonita figura, auch! Si, si! Bonita, Bonita!« Sie lachte, schlug mir zärtlich auf den Arm. Dann kam sie nah an mein Gesicht heran, schloss die Augen und öffnete leicht die Lippen. Küss mich, sollte das vermutlich heißen. Sofort fühlte ich mich überfordert. Adrenalin pumpte sich durch meine Gefäße, oder war das jetzt schon die Pille von vorhin? Ich starrte auf ihre Lippen, sie hielt mir noch immer den Kopf hin. Vorsichtig gab ich ihr einen Schmatzer. Ich wich wieder zurück und sah sie an. Keine Veränderung. Augen zu, Lippen offen. Na toll! Also richtig!

Küssen. Minutenlang. Küssen. Was einem dabei doch alles für Gedanken durch den Kopf rasen. Ich dachte an Peggy, an unsere Zeit in der WG, ihre Projekte und Verrücktheiten, ihr ständiges Ausrasten, ihre politischen Aktionen, an den wunderbaren Sex mit ihr. Was wohl meine Nichtspringerin dachte? Wie hieß sie überhaupt? Ob sie auch Feministin war? Ob sie überhaupt irgendeine Meinung hatte? Dann dachte ich an unsere Zungen, wie sie da so gerade umhertollten, sich wie heiratswillige Schnecken ineinander verschlangen, saugten und knabberten. Dann war der Kuss zu Ende. »Whats your name?«, fragte ich sie.

»Domenika. You?«

»Toni«

»Toni?«

»Si, Toni.«

»My brother Toni.«

»Ah.«

»Si.«

Ich sah sie an, sie war eine schlanke Schönheit. Ihre Augen waren sehr dunkel und wirkten klug, ihre Nase war vielleicht ein klein wenig zu groß. Wie alt sie wohl war? Ob sie sich auch irgendetwas fragte? Nun, da wir das Küssen erledigt hatten, versuchte ich es noch einmal mit der Frage nach der Figur im Haus, wobei ich bemerkte, dass sich ein seltsames Grinsen in mein Gesicht geschlichen hatte. Irgendwie hatte ich meine Visage nicht mehr so richtig unter Kontrolle, gleichzeitig durchfluteten enorme Freudenschübe meinen Körper. Die Pille knallte, wie man so schön sagt.

»La bonita figura … Casa?«

»Casa?«, fragte sie lächelnd.

»Si, casa! Bonita!«

»Si. O.k.«, sprach sie und stand auf. Dann reichte sie mir ihre Hand, die ich griff, wie ein Zwerg im Märchen nach Schneewittchens Hand gegriffen hätte, und wir stiegen den Pfad durch den Garten zur Villa hoch. Am Pool begann sie zu tanzen und da sie meine Hand dabei festhielt, musste ich notgedrungen mittanzen. Sie bewegte sich anmutig und lächelte die ganze Zeit, auch mein Gesicht lächelte und lächelte. Allmählich wurde ich mutiger, erinnerte mich an die paar Salsaschritte aus dem Kurs mit Peggy und begann sie mal hierhin, mal dorthin zu drehen. Das klappte ganz gut. Mittlerweile waren überall Lichter und Partyscheinwerfer angemacht worden, zu den karibischen Beats johlten und tanzten die Menschen. Ronny kam mit einer Braut herangewirbelt und brüllte mir irgendwas zu. Im Vorübertanzen griff er nach meiner Hand und steckte mir noch eine Pille zu. Ich schnappte sie mir und zeigte sie Domenika. Sie nahm sie, steckte sie sich zwischen die Zähne, zerbiss sie und zog mich zu einem Kuss heran. Wir schluckten die Dinger, sahen uns an, lachten und tanzten weiter. Dann gingen wir zur Bar, an der inzwischen zwei Schwule hantierten, die gekonnt Cocktails unter die Leute brachten. Alle waren drauf. Alle hier hatten anscheinend diese fuckyou’s geschmissen. Überall dieses Lächeln. Ungeniert wälzten sich Pärchen auf den Sitzecken, ich sah Meta mit einer Blondine im Arm vorbeitorkeln. Er prostete mir zu und verschüttete die Hälfte seines Mochitos auf seine lachende Begleitung. Ich brauchte ein Bier. Kaum dass ich es hatte, zog Domenika mich nach oben. Wild deutete ich auf die nun noch heiliger wirkende Statue des Blumenmädchens, Domenika nickte. Und zog mich weiter. »Die Frau, äh Bonita da!«, rief ich, »si, si«, säuselte Domenika. Sie marschierte auf eines der Zimmer zu, schob mich hinein und schloss die Tür. Dort befanden sich außer einem Bett noch zwei kleine Kommoden, ein Spiegel und ein Wäscheständer mit Handtüchern. Sie ließ meine Hand los und setzte sich aufs Bett. Ich sah mir das an, als wäre es ein Bild. Frau auf Bett, lockt mit gekrümmtem Finger. Von unten drang die ganze Macht der karibischen Lebenslust herauf. Domenika griff sich von oben durch den BH an die Brust. Und holte ein winziges Briefchen hervor. Sie beugte sich rüber zum Nachttisch und begann den Inhalt des Briefchens auf die kleine Glasplatte zu schütten. Dann riss sie eine Postkarte von der Wand und hackte das Zeug, zog mit der Kante der Karte zwei dicke Linien. Mein Magen fühlte sich leer an. Hatten wir nicht noch die zwei Kilo Garnelen irgendwo? Wir wollten doch eigentlich grillen. Aus ihrer anderen Brust zauberte sie einen Geldschein hervor und begann ihn zu rollen. Wieder winkte sie mich mit dem Zeigefinger zu sich. »Cocaina«, murmelte sie ermunternd und drückte mir den Schein in die Hand. Ich starrte auf die beiden dicken Linien. »Nutten, Koks und Blackjack«, sagte ich, steckte mir den Schein ins Nasenloch, hielt das andere zu und zog die line zur Hälfte durch die Nase. Ich schluckte und bittere Brühe lief mir in den Rachen. Nasenlochwechsel, zweite Hälfte. »Ah«, schnaufte ich und reichte ihr den Schein zurück. Mein Rachen wurde taub, ebenso meine Nase. Ich schniefte herum, Domenika zog ihre line weg. Dann warf sie den Kopf in den Nacken und lachte. Ich trank mein Bier in einem Zug leer. Der karibische vibe hatte plötzlich etwas Metallhaftes angenommen. Sie riss sich ihr Kleid vom Leib und zog mich zu sich ran. Sie zog mir die Hose runter und sah sich meinen Schwanz an. Der hing direkt vor ihrer Nase. Baumel, baumel. Zack, griff sie nach dem Lümmel und ließ ihn in ihrem Mund verschwinden. »Uh«, entfuhr es mir. Immer noch alles wie ein Bild. Noch entrückter als zuvor. Alles ging so schnell. Aber ich wusste, dass diese Geschichte durchlebt werden wollte. Auch wenn ich keinerlei Lust empfand, wusste ich, dass das nun dazugehört. Ich stand vor einer bildschönen Frau, die mir einen blies, nachdem sie Koks offeriert hatte. Verdammt, das war der Traum eines jeden Rockstars! Nutten und Koks hatte ich nun also. Wo blieb der Blackjack? Ich musste plötzlich lachen. Die Metall-Mucke wurde krasser. Domenika hörte auf und sah hoch, ich lachte. Fragend sah sie mich an, als ich vor Lachen schnaubte. Eine breite Blutfontäne schoss aus meiner Nase und besudelte ihr Gesicht und meinen Bauch. Stillstand. Ein Bild des Schreckens. »Oh mein …!«, ich riss die Hände vor die Nase, Domenika schrie. Bewegung! Sie wischte sich mit den Händen übers Gesicht und schrie. Ich zog die Hosen hoch und rannte aus dem Raum, die Hände an die Nase gepresst. Ein Badezimmer! Ich stürmte hinein, verschloss die Tür und sah in den Spiegel. Knallrote Augen, riesige Pupillen, blutverschmiertes Gesicht. Ich beugte mich übers Waschbecken, schnaubte Blut und Koks aus, wusch mich und setzte mich aufs Klo, Kopf in den Nacken, Taschentuch rangepresst. Scheiße. Was macht sie jetzt? Sowie die Blutung aufgehört hatte, lief ich zurück in das Zimmer, doch sie war nicht mehr dort. Ich sah in anderen Zimmern nach, sah überall fummelnde oder fickende Pärchen, rannte runter, suchte am Pool, ging zurück zur Bank mit Meerblick – keine Domenika. Mein Tabak war auch weg. Ich suchte nun auch ihn. An der Bar wurde ich fündig, schnell rollte ich eine und setzte mich zu einem Fummelpaar auf die Couch zum Rauchen. Was für ein Mist! Ich hatte mir Mallorca anders vorgestellt. Bisschen Strand, gutes Essen, ab und zu ein Bier. Das wars auch schon. Das Treiben um mich wirkte verschwommen. Bunte Gestalten ohne Ziel. Tanzen, Bar, Tanzen, Bar. Aus der Masse löste sich plötzlich Meta und kam auf mich zu.

»Na, alles in Ordnung? Bist du gut drauf?«

»Ja«, sagte ich.

»Willste mal ziehen?« Meta reichte mir einen dicken Joint.

»Ja, besser is«, meinte ich und tauschte die Kippe gegen den Knüppel.

»Geil hier, oder?«, fragte Meta und grinste. »Diese Typen scheinen irgend ’ne Drogengröße zu sein hier … jedenfalls ’ne ziemlich fette Villa für so ein paar Halbstarke …«

»Ja«, sagte ich, »vielleicht gehört auch alles Papa … Hast du eigentlich irgendwas genommen?«

»Never! Chemo ist nix für mich. Du?«

»Oh Mann, ja!«

»Na dann ab auf die Tanzfläche, Kleiner!«

»Nee, ich muss Domenika suchen.« Ich stand auf.

»Wen?«

»Domenika«

»O.k. Aber erst noch ’n Mochito!« Meta packte mich bei der Schulter und führte mich an die Bar. Ich schwankte. Was für eine Scheiße! Das ganze Blut in ihrem Gesicht. Ich musste mich doch irgendwie entschuldigen. Meta reichte mir den Drink. Er war schwer und kalt. Wie eine Trophäe. Mein Pokal.

»Auf alles!«, rief ich und stürzte das Zeug hinunter. Dann ließ ich ihn stehen und taumelte zur Tanzfläche. Tanzen. Zeit verlor ihre Bedeutung. Ich tanzte und sah mich in meinem eng gefassten Umkreis nach Domenika um. Meta kam, brachte mir Mochito. Ronny tauchte auf, steckte mir ’ne Pille zu. Ich tanzte. Irgendwann spielten sie Hits. Hits, die ich kannte. Mitsingen, Grölen, das ganze Programm. Mochitoglas leer. »Dancing with tears in my eyes«. Ich tanzte zur Bar, schnappte mir ein Bier. Domenika stand vor mir. Lachte. Umarmte mich. Ich zog sie mit in die Tanzenden. Tanzen, tanzen, Zeitverlust. Ihr Gesicht unscharf, das Leben kein Video mehr, nur noch Einzelbilder. Küssen. Versöhnungsgefühle. Lachen. Sonnenaufgang. Alles eckig, die Gesichter verschwitzt, unnatürliche Blicke, so viel Chemie in den Köpfen. Mein Hirn wummerte, ich wollte zum Meer. Kurz war ich irritiert, denn ich hatte vergessen, in welcher Richtung das Meer eigentlich lag. Domenika war wieder fort, ich traf Ronny und Meta an der Bar. Das Partyvolk hatte sich ausgedünnt, anscheinend waren viele bereits nach Hause gefahren. Der Rum war alle, die freiwilligen Barkeeper waren auch nicht mehr am Start. Meta mixte Gin Tonic für uns. Langsam wurde es sinnlos. Aber nicht für mich. Ich war so drauf, mein Grinsen verschwand nicht mehr. Wo war Domenika? Wo wollte ich hin? Ich lief nach oben, in der Hand den zweiten Gin Tonic. Da war sie wieder. Die wahre Schönheit. Die Göttin aus Alabaster. Plötzlich fühlte es sich an, als hätte ich Korken in den Ohren. Die Statue sah mich vorwurfsvoll an. War das so was wie Peggys Seelen-Auge? Ich wankte weiter, landete auf einer Terrasse, auf der einige Leute an einem Tisch saßen, Wein tranken und kifften. Die Sonnyboys waren auch darunter, ich setzte mich dazu. Mein Blick schweifte in den Garten, überall lagen Gläser, Flaschen und Bikinis, Menschen waren nur noch vereinzelt zu sehen. Da ich bereits Schwierigkeiten beim Sprechen hatte, beschränkte ich mich aufs Zuhören. Die Sonnyboys prahlten damit, dass sie noch drei Monate in der Villa ihres Vaters abfeiern konnten, bevor der wiederkam. Die beiden sahen gar nicht wie Brüder aus. Was muss man wohl für einen Job haben, um eine solche Villa zu besitzen, die man dann auch noch seinen missratenen Söhnen überlässt? Ich ließ meinen Blick über die zahlreichen Tätowierungen der beiden gleiten. Mir wurde schlecht. Zu viel Konzentration. Mit einem Ruck stand ich vom Tisch auf.

»Whats your fathers business?«, fragte ich die Sonnys.

»Ey?«, sie sahen mich beide mit gerunzelter Stirn an.

»What makes your father so?«, fragte ich noch mal. Ich schwankte wie ein Schiffsmast. Einer der Jungs, der, der mir am Anfang die Pille gegeben hatte, winkte mich mit der Hand vom Tisch wie eine lästige Fliege. Auch gut. Man muss ja nicht über alles reden. Ich ging langsam rückwärts vom Tisch weg, wie ein Desperado. High Noon. Natürlich stolperte ich über irgendetwas und landete auf dem Arsch. Der Sonny-Tisch amüsierte sich. Ich lachte fröhlich mit. Mann, war ich durch. Wie viel von meinem Ich steckte noch in mir? Ich krabbelte auf allen vieren von der Terrasse in einen kühlen Nebenraum. War das etwa Sonnenbrand auf meiner Nase, was da so juckte? Wo war Domenika, vielleicht sollten wir es noch mal versuchen! Ich legte mich wie ein Hund auf eine Bastmatte im Raum und rollte mich zusammen. Mir wurde noch schlechter. Das war schon Übelkeit. Ich ruckte wieder hoch, auf alle viere. Wuff! Weiterkrabbeln. Nicht stehen bleiben. Oder kotzen? Wuff! Schließlich gelangte ich in den Raum mit der Göttin.

Sofort war mir meine Lage peinlich. Ich bemühte mich aufrecht zu stehen, klopfte mir die Knie ab. Sie war so schön. Sie strahlte. Sie war so rein und erhaben gegenüber diesem ganzen scheiß Drogen- und Fickbetrieb um sie herum. Ich trat näher heran. Diese zarte Haut. Ich berührte sie mit dem Finger. Heilsame Ströme begannen durch mich hindurchzufließen. Die Wärme ihrer Haut liebkoste mich. Ich umklammerte ihr Bein und schloss die Augen. Tief einatmen. Ich konnte sie spüren. Die Seele der Göttin. Sie war dort drin. Und sie war schrecklich allein. Sie hatte sich tief zurückgezogen. Und da war auch Musik. Ein leiser Klang, der Klang unserer Verbundenheit. Ich begann, meine Liebe auf die Statue zu übertragen. Ich wollte ihr zeigen, dass ich für sie da war. Hoch konzentriert sandte ich Woge um Woge reiner Liebe in sie hinein. Und da regte sie sich. Ich öffnete die Augen und hob den Blick. Sie sah mich direkt an. Ich erkannte sie. Sie war meine Liebe. Die zarten Alabasterlippen waren leicht geöffnet. Wollte sie, dass ich sie küsse? Wann war sie das letzte Mal zärtlich umarmt worden? Wir sahen uns weiter an. Dann krabbelte ich mit den Knien voran auf den Sockel. Meine Nase berührte die Blüten vor ihrem Schoß, sie fühlten sich weich an. Mit einiger Mühe richtete ich mich auf. Ich war etwas größer als sie, blickte auf ihr Köpfchen hinunter, das sie nun liebevoll an meine Schulter kuschelte. »Ja«, sagte ich, »ist ja gut, alles wird gut!« Ich umfasste ihre Taille, streichelte mit der anderen Hand ihren Hinterkopf. Wie das erfrischende Meer umfing mich ihre Aura.

»Toni?« Irgendwer störte.

»Toni, bist du bekloppt? Komm da runter, Junge!« Ah – Meta störte.

Ich vernahm Schritte, noch mehr Rufe und schließlich drang unbändiges Geschrei an meine Ohren.

»Get that idiot down there!«

»I kill that cocksucker …«

Ich presste fest die Augen zu. Ich konnte mich sehen, ja ich sah mich sogar ziemlich deutlich, wie ich mich an der Statue festklammerte, und ich sah auch, dass da die Sonnyboys standen und sich aufregten. Aber das war mir so was von egal. Ich umklammerte meine Göttin und würde sie nie mehr loslassen. Irgendetwas schlug hart gegen mein Bein. Gebrüll, noch ein Schlag. Hatten die jetzt alle den Verstand verloren? Unwillig öffnete ich die Augen und versuchte hinter mich zu sehen. Die Sonnyboys und Meta, der sich mit ihnen stritt. Einer der Boys erhaschte meinen Blick und fing sofort an zu schreien: »Come down there, stupid bitch!« Er stampfte mit dem Fuß auf. Auch Meta rief: »Mahoni, mach keinen Stress und komm da jetzt runter!« Uff. Was für eine Aufregung. Mir war schwindlig. Ich hatte Mühe, das Gesehene ins Hirn durchzulassen. Runterkommen, ja, ja. Ich drückte meine Göttin ganz fest und säuselte in ihr Ohr. »Uns trennt niemand mehr, Baby.«