12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

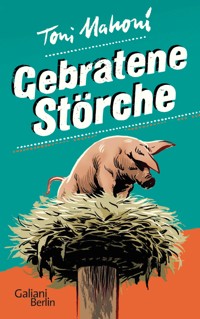

Allet wird jut. Und zwar morgen! Toni Mahoni, der beliebteste Videoblogger Deutschlands, erzählt einen Schlag aus seinem Leben und verzaubert damit die Welt. Toni Mahoni, Musiker, Video-Blogger, Bürofachkraft und Schrottsortierer, ist knapp bei Kasse. Sein knurrender Magen treibt ihn zu den kostenlosen Probierhäppchen in die Gourmetabteilung des KaDeWe. Doch bevor er zulangen kann, meint er eine Erscheinung zu haben: Eine hübsche, junge Frau, ausschließlich bekleidet mit einem zerschlissenen Bademantel, beugt sich über die ausgestellten Probierhappen, als wolle sie sie beschwören. Bis Mahoni begreift: Er ist Zeuge einer antikapitalistischen Kunstaktion. Die Frau besabbert andächtig die Delikatessen, die sich kein Normalmensch leisten kann. Ihr Bademantel: Protest gegen den kapitalistischen Modezwang! Es dauert nicht lange und Peggy Maschke, so der Name der Bademantel-Aktivistin, wird fester Bestandteil des Toni-Mahoni-Universums, bestehend aus einer Schar widerborstig-lebenshungriger Freunde, darunter: Pierre – wie Mahoni in Köpenick aufgewachsen –, von dem sich überraschend herausstellt, dass sein Großvater als Kardinal beim Papst arbeitet. Außerdem Felix: Bildhauer, Berlinflüchtiger, Besitzer eines Bauernhofs in Mecklenburg und großer Fan von Störchen. Und Mommsen, ein aus Frankfurt nach Berlin eingewanderter Ex-Bänker, der bei einem Börsenspekulanten namens Teufel jobbt – und dabei versucht, seine Seele zu retten. Schließlich schmuggelt sich auch Peggy Maschkes Vater in die Toni-Mahoni-Welt, Pfeife rauchender Professor für Philosophie und Retter der deutschen Sprachkultur. Begeistert von Mahonis Aktionen gegen die Unterdrückung der Raucher, schüttelt der Professor bei jedem Gespräch mit ihm dennoch den Kopf: Denn Toni und seine Freunde sprechen bestes Berlinerisch, wenn sie den Anfeindungen des Lebens Paroli bieten. Sechzehn Kapitel voller stürmischer Kapitalismuskritik, seltsamer Kunstprojekte, Schlachtfeste, Besuche beim Vatikan, Tierrettungen, Weihnachtsessen und natürlich voller gebratener Störche.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

» Buch lesen

» Das Buch

» Der Autor

» Impressum

Inhalt

Rügen 5

Peggy zu Hause 33

Das Rond und der heilige Robert 52

Nest 62

Storch 77

Ex und hopp 92

Gänsehaut 110

Fleisch 123

Ivory 142

Rom 152

Blumen 173

Urlaubsgeld 195

Stanislaw 208

Mops 224

Neue Schuhe 232

Rauch und Sprache 241

Danksagung 255

[Menü]

Rügen

Blendend müssen diese TageSein, damit man selbst sich frage,Hat man sich fest eingerichtetOder nur schön umgedichtet?

Ich latschte frierend durch den winzigen Park an der Petersburger Straße und dachte an Rügen. Wie das Meer von den Klippen her aussieht. Die Felder und Koppeln an der Steilküste. Die Luft, der scharfe Wind, die Feuersteine. Möwenschreie, Fischbrötchen.

Im kleinen Park stürmte es auch, die Pappeln bogen sich in Reihe unter dem grauen Himmel. Nach drei Minuten hat man die Anlage durchschritten, ich stand wieder auf der Straße, Rügen verblasste. War aber schön gewesen. Ich nahm mir vor, auf dem Rückweg durch den Park wieder an Rügen zu denken. Als Kind war ich fast jeden Sommer dort, hatte auf den Strohballen gespielt, den von Sternen leuchtenden Nachthimmel kennengelernt und versteinerte Muscheln gesammelt, jetzt schaffte ich es nur noch selten auf die Insel. Wenn man doch bloß die Kohle hätte. Im Sommer kann man ja billig zelten, aber dann ist es dort überfüllt. Am schönsten ist es im Februar, wenn kein Mensch da ist. Aber dann muss man wiederum ’ne teure Pension nehmen.

Ich dachte an mein Geld, es waren nur noch ein paar Euro. Gleich würde es noch weniger sein, denn ich war auf dem Weg zur Videothek. Zwei DVDs, ein Computerspiel. Ein Film war gut, einer schlecht und das Spiel war richtig blöd gewesen. Dennoch hatte ich den Kram eine Woche lang zu Hause rumliegen lassen und erst die Mahnung im Briefkasten hatte mich wieder daran erinnert.

Ach Rügen! Dort braucht man keine Videos, keine Computerspiele, kein Fernsehen. Vielleicht morgens ein bisschen Radio oder abends eine CD, man kann aber auch einfach auf der Gitarre rumklimpern.

Warum lebte man nicht einfach hier wie auf Rügen?

Ich durchschritt die Automatiktüren und betrat die seltsame Ramschladen-Atmosphäre.

Die junge Frau in der Videothek war extrem freundlich und nahm mir die sechzehn Euro ganz lieb ab.

Ich habe immer ein gutes Gefühl in der Videothek, weil ich mich insgeheim zu den »sauberen« Kunden zähle. Die, die noch nie einen Porno ausgeliehen haben. Ich weiß, die führen darüber Listen. Manchmal wurde ich schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir einen Film zum zweiten Mal auslieh.

»Den haste aba am sechsnzwanzischstn Novemba schonma jehabt!«

»Aha, und is dit jetz vaboten, oder wie?«

Klar wollte ich Batman, The dark knight noch mal ansehen.

»Nee, ich sags nur, falls de vajessen hast, dass de den schon ma jesehn hattest.«

»Achso, nee, ick will den bloß kopiern für meine Kinder später. Falls ick ma welche habe.«

Ich lächelte freundlich.

»Ach na dann!« Die Frau war gerührt.

Jedenfalls weiß ich seitdem, dass die Videothek über mein Filmverhalten im Bilde ist. Wenn man die Filme ausleiht, aber auch wenn man sie abgibt, liest die Angestellte den Titel laut vor, etwa: »So, einmal Shaft und Harry Potter 3, ja?«

Dann bestätigt man die Titel und darf sie mitnehmen oder halt abgeben. Dieser Umstand hat mich beschäftigt, ich fragte mich, ob bei Pornos auch so nett nachgefragt wird: »Aha, Ziegenfötzchen – Wundgeleckt und Anale Katastrophen 2, richtig?« Machen sie aber nicht. Ich hab mich erkundigt. Die Frau fand das auch gar nicht witzig, wahrscheinlich dachte sie, es gehört zu meiner Porno-Erstausleih-Strategie. Wie auch immer. Aber jetzt ist klar, wenn die Angestellten den Film nicht laut ansagen, dann ist es ein Porno. Pornos sind super, ich werde bloß beklommen, wenn andere sie ansehen. Mir schwebt dann gleich immer ein verpatzter Lebenslauf vor, alkgeschwängerte Luft, dreckige Klamotten, kahle Wohnung. Einsamer, geschiedener Mann wichst den ganzen Tag vor dem rosa leuchtenden Fernseher, während sich auf dem Küchentisch die Briefe vom Jobcenter stapeln.

Ich verließ die Videothek und schüttelte die Gedanken ab. Rügen! Ich wollte an Rügen denken! Ach du schönes, pornofreies Rügen!

Rügen, Rügen, warum fuhr ich nicht einfach hin? Warum hatte ich überhaupt so wenig Geld? Früher, als ich noch keinen Bürojob hatte, hatte ich immer Geld. Oder zumindest genug. Ich war mir jedenfalls nicht zu fein, mir welches zu leihen, wenn es alle war. Geld als Gebrauchsgegenstand. Stattdessen bekam ich jetzt regelmäßig was aufs Konto und sofort war alles weg für Quatsch. Mein riesiges Zimmer in der WG, Strom, Heizung, Telefon, Zeitungsabo, DSL, Proberaum, eine Rate hier, eine Rate da und das Schlimmste war geschehen: Ich zahlte für eine Versicherung. Hab ich früher alles nicht gebraucht. Den ganzen Blödsinn leiste ich mir erst, seit ich den Job habe. Geldverdienen als Selbstzweck. Verdammte Ansprüche, schleichend, unumkehrbar. Was war ich damals für ein Urlauber! Spontan, unbeschwert, sofort zu jeder Reise bereit. Glücklich ohne Handy und Internet, ein billiges Zimmerchen mit Ofen in einer winzigen Bruchbuden-WG, nie zu Hause, keine Zeitung, keine Raten, geprobt haben wir bei irgendwem bis die Nachbarn kamen, nicht mal Interesse an leckeren Speisen hatte ich, nur pures Leben. Was war geschehen? Ich hatte nur einen winzigen Schritt getan, und schon war mein Leben mit Verpflichtungen und Krempel beladen. Etwas musste sich ändern.

Ich überlegte, wer mit mir aufn Sprung nach Rügen fahren würde. Pierre vielleicht. Mein lieber Mitbewohner war auch Pianist in unserer kleinen Band. Allerdings waren ihm die Auftritte in Berlin immer die liebsten, er hatte eine ausgesprochene Reiseunlust. Oder Freund Driver? Der hatte immerhin ein Auto. Am besten aber eine Frau. Mit ’ner Frau nach Rügen, das wäre ja Wahnsinn. Vielleicht verliebt man sich, heiratet und zieht zusammen. Neulich hatte ich ein patentes Mädchen kennengelernt. Peggy Maschke. Peggy war Aktivistin der Extraklasse, sie sabotierte Automaten mit Bauschaum oder gab beschämende Auftritte in exklusiven Geschäften. Leider war sie verrückt. Dafür hatte sie etwas unheimlich Anziehendes. Schön war sie ganz sicher. Und freundlich. Wenn sie nicht gerade ausrastete.

Ich hatte sie vor ein paar Monaten im KaDeWe gesehen, sie sah aus wie eine Pennerin mit ihrem alten Bademantel und der riesigen Brille auf der kleinen Nase. Ich wollte nur ein bisschen von den Häppchen in der wahnsinnigen Lebensmittelabteilung naschen, das tat ich ab und zu, wenn ich knapp bei Kasse war und der Gaumen rebellierte. Da sah ich Peggy.

Sie beugte sich gerade hoch konzentriert über einen Teller mit Lachsschnittchen und beäugte sie eindringlich. Ich blieb stehen und fragte mich, wieso hier eine Frau im zerfetzten Bademantel stand, der absolut nicht ins glitzernde KaDeWe passte, und warum sie so beschwörend die Schnittchen anstarrte.

Dann kapierte ich: Die Frau sabberte! Stand dort und sabberte langsam über die komplette Herrlichkeit. Ein durchsichtiger, dünner Spuckefaden rann ihr aus dem Mund, ich musste zweimal hinsehen, um das absurde Schauspiel zu begreifen. Als ich näher trat, bemerkte ich, dass sie die anderen mit Probierhappen angerichteten Platten bereits vollgesabbert hatte. Ganz kurz war ich verärgert, denn mein Magen knurrte, aber schon im nächsten Augenblick ging in mir die Sonne auf: Ich begriff. Ich wurde gerade Zeuge einer antikapitalistischen Kunstaktion. Peggy besabberte die fiesen Häppchen, diese gemeinen, winzigen Lockmittel, die man dem Volk zuwarf. Häppchen von teuren Delikatessen, die sich kein normaler Mensch leisten konnte. Krümel von der goldenen Torte, hingeworfen für den Pöbel. Seht her, das fressen die Wohlhabenden, kostet von den Dingen, die ihr nie haben werdet! Und die mädchenhafte, junge Frau im schwarz-rot getigerten Bademantel spuckte drauf.

Für einen Moment sah ich es ganz deutlich: Sie war die einzige Denkende in diesem ganzen geist- und witzlosen Getümmel aus Angebot und leerem Portemonnaie. Sie warnte, sie zeigte auf unsere Verdorbenheit und unser Mitläufertum. Sie bäumte sich auf gegen die schleichende Verblödung, alles haben zu wollen, was man uns zeigte. Auch der Bademantel ergab plötzlich Sinn. Die meisten Leute hier waren keine Einkaufenden, sie waren Museumsbesucher. Staunende, Betrachtende, schick aufgemotzte Bürohilfen, Arbeiter und Bauern im Tempel des Unerreichbaren. Der Bademantel aber schrie: Nieder mit der Mode! Befreit euch aus allen modischen Zwängen der Hierarchie! Er schrie es allerdings ganz leise und unverständlich. Sie schritt zum nächsten Häppchenteller und hielt inne, wahrscheinlich um Spucke zu sammeln, da waren sie auch schon bei ihr, die Häscher des Konsums. Zwei dicke Sicherheitsmännlein packten sie an den Schultern und zogen sie von der Theke fort. Mich wiederum packte plötzlich der Sinn fürs Heldenhafte. Sie hatte auch für mich, für meine Erkenntnis dort gesabbert! Ich stürmte auf die beiden dicken Typen zu. »Lasst die Dame los!« Ich versuchte, die klammernde Pranke von Peggys Schulter zu lösen, sie lächelte mich an. »Wer bist du denn?«

»Äh, Mahoni, äh, Toni, hi!«

Der Sicherheitsonkel schnappte sich meine Hand und verdrehte sie schmerzhaft. »Jehörste dazu?«

Ich nickte mit verzogenem Gesicht.

»Pass mal uff, Bürschchen, wir jehn jetzt alle janz jemütlee zum Lift und denn jehn wa jaaanz jemütlee vor de Tür. Und denn könnta euch da jegenseitich vollsabbern, wiea wollt! Ham wa uns vastandn?«

»Ahrrr, ja, ja!«

Der Typ hatte wirklich einen enormen Händedruck und einen fiesen Griff drauf.

Bei solchen Leuten ist es echt gefährlich, den starken Mann raushängen zu lassen.

»Ich heiße Peggy«, sagte Peggy.

»Ja, cool, ahr, cool.«

Die Sicherheitsmännlein zogen uns zum Fahrstuhl und schleiften uns rein. Peggy sah mich an und sagte: »Ganz ruhig jetzt am besten, dann tun die nix.«

»Hm.« Ich hatte nichts anderes vor. Die Fahrstuhlfahrt war die längste meines Lebens, meine Hand im eisernen Griff, sodass ich leicht in die Knie gehen musste, die Visagen der Kaufhauswächter unbeweglich geradeaus gerichtet. Verdammte Soldaten der Feinkost! Dazwischen versuchte ich Peggy anzulächeln, die wiederum sah ebenfalls völlig teilnahmslos aus. Anscheinend schaute sie extra gleichgültig, um keinen weiteren Ärger zu bekommen, sehr professionell! Endlich kamen wir im Erdgeschoss an und schon standen wir auf der Straße, der Griff um meine Hand löste sich, ich sah nur noch die breiten Rücken der beiden wieder durch die Glastüren verschwinden.

Wir sahen uns an. Ich rieb mir das Handgelenk.

»Tja, so ist das«, sagte Peggy, schlug ihren Bademantel etwas enger um sich und lachte mich an. »Mein Held!«

»Na ja, höhö. Jetz stehn wa wenigstens beede uff der richtien Seite. Coole Aktion. Da, mit den Häppchen.«

»Danke. So lange und viel haben die mich noch nie spucken lassen. Wolln wa irgendwo ’n Tee trinken, mir is kalt!«

»Ja, klar, oder ’n Kaffee.«

Das taten wir dann, und es wurde wirklich nett. Sie war zufrieden mit ihrem Projekt und ich ließ mir das Ganze mal erklären. Besonders ihre Automatentour fand ich interessant. Sie erzählte, wie sie ausgerüstet mit »Aggrokit«, bestehend aus Bauschaum, Edding, Farbdosen und Eiern, gegen Automaten ins Feld zog. Meist kümmerte sie sich um Fahrkartenautomaten, Pfandflaschenautomaten, Kontoauszugsdrucker und interaktive Infotafeln. Sanfter Terrorismus gegen harte Ziele, nannte sie das.

Das Ganze zog sie immer allein durch. Sie nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. Ein winziger Sonnenstrahl durchbrach die Wolken und spiegelte sich in den gegenüberliegenden Fenstern. Unser Tisch, unsere Hände waren mit tanzenden Lichtflecken übersät. Ich sah sie an und fand sie schön. Sie hatte herbstliche Haare und alles in ihrem Gesicht war zierlich, die Nase, die Ohren, die Wangenknochen. Der Mund hatte einen frechen, fast rotzigen Zug und die Augen leuchteten knallblau.

»Warum trägst du eigentlich diese riesige Brille?«

Sie blickte auf und schnaufte verächtlich.

»Genau deswegen!«, sagte sie und setzte die dicke schwarze Brille wieder auf.

Oh, das gibt Probleme, blitzte es mir durchs Kleinhirn. Vorne sagte ich:

»Na ja, und was hast du als Nächstes vor?«

»Nichts. Baden gehen. Mir is immer noch kalt.«

Ich überlegte, ob ich ihre Hände nehmen und sie wärmen sollte. Trau dich, Mahoni! Als hätte sie meine Gedanken gehört, zog sie ihre Hände vom Tisch und platzierte sie unter ihrem Hintern. Da konnte ich ja wohl nun nicht mehr ran.

Sie wollte partout bezahlen, und ich ließ es mir gefallen. Vorsorglich bekämpfte ich alle chauvinistischen Gefühle, denn sie erschien mir in dieser Hinsicht enorm abgebrüht zu sein. Sie war höchstwahrscheinlich auch eine knallharte Feministin, bei der man sich mit althergebrachten Rollenspielen nur lächerlich machte. Darauf hatte ich absolut keine Lust, ich umging alle Fallen und machte mich locker.

»Und? Treffen wa uns mal wieder, oder ist das zu kapitalistisch jedacht?«, fragte ich so beiläufig wie möglich, als wir aus dem Café schlüpften.

Sie lächelte. »Nee, kannst ja mal anrufen, hab aber nur Festnetz, musste geduldig sein!«

So trennten wir uns, und ich fuhr hungrig, aber gutgelaunt nach Hause.

Das war nicht ganz einen Monat her und seitdem hatten wir einmal ganz angenehm telefoniert. Obwohl es keinen besonderen Moment gegeben hatte, so etwas wie ein Kribbeln an der Bauchdecke oder ein schwärmerischer Augenblick der Wortlosigkeit, hatte ich doch das Gefühl, dass wir uns verstehen. Ich mochte ihren Stil, ihre Art zu protestieren, statt zu jammern. Wie sie wohl unter dem Bademantel aussah?

Vielleicht ließ sich dieses und anderes ja herausfinden! Ich beeilte mich, in die Frankfurter Allee nach Hause zu gelangen, um sie anzurufen.

Seltsamerweise erreichte ich sie augenblicklich.

»Hi, Mahoni hier, alles klar bei dir?«

»Hey! Schön, dass du anrufst, hab mir neulich deine Volksmusik angehört, und die Filmchen, die du ins Netz gestellt hast, hab ich auch angesehen. Is ja ganz lustig.«

»Ja. Du, sag ma, haste Lust mit mir nach Rügen zu fahrn, heut oder morgen? ’n bisschen rumtrudeln?«

»Rumtrudeln? Rügen?«

»Na ja, so ’n bisschen rumeiern, in ’n Wind schießen. Urlaub, Meer, Sonne.« Meine Verkaufsgesprächleistung war erbärmlich. Peggy sagte eine Weile nichts.

»So ganz unverbindlich, meinste? Wir beide? So ohne Pärchenscheiß und Abendromantik?«

Auweia, was tat ich nur? Sollte ich etwa jetzt schon im Vorfeld Romantik und ein bisschen Näherkommen ausschließen? Vorsichtig sagte ich:

»Ach, na einfach kieken, wat passiert, Peggy. Uff die lockre Tour! Wenn die Sonne scheint, denn scheintse! Ick will bloß ma ’n paar Tage abhaun, einfach weil ick mich im Kreis drehe. Ick denk so viel an Küste und frische Luft, da muss ick jetz ooch mal hin, vastehste?«

»Hm. Du meinst heut oder morgen?«

»Ja.«

»Gut. Dann morgen! Haste ’n Auto?«

»Nee, besorg ick mir noch.« Jawoll! Es klappte! Sie war dabei. Sie war im Boot. Ich kuschelte mich in Gedanken an ihren Bademantel.

»Gut. Hol mich ab, aber nich vor zehn.«

Das war gut gegangen. Ich bekam ihre Adresse, dann tanzte ich in meinem Zimmer herum. Weg mit dem ganzen Scheiß hier, weg mit der Heizung, Strom aus, die Versicherung kann mich mal! Ich fahr nach Rügen!

Kohle musste her, ein Auto und ein Plan. Wohin in Rügen im Februar?

Zehn Minuten später war alles geritzt und im Kasten. Pierre borgte Geld, Driver lieh mir einen seiner Volvos und Mädunski kannte ganz im Norden eine schnuckelige Fischerhütte, die zwar nicht unbedingt superbillig, aber dafür einsam und direkt an der Steilküste stand.

Meine Laune wurde blendend bis manisch. Sie hielt die ganze Nacht durch und bescherte mir hinreißende Träume. Sie hielt bis zum frühen Morgen, als ich zu packen begann, und noch darüber hinaus.

Da ich früh losfuhr, musste ich meinen Mitbewohner Pierre minutenlang wachrütteln, bis er endlich völlig zerknittert und nackt in seinem Zimmer nach Geld forschte und mir schließlich fünfhundert Tacken in die Hand drückte. Schade, dass uns in diesem Moment niemand sehen konnte!

»Jib nich allet uff eenmal aus«, murmelte er noch, dann entschwand er wieder im Dunst unserer Herren-WG.

Driver instruierte mich väterlich. Behände sprang er mit seinem mächtigen Körper um das Auto und zeigte mir allerlei Schalter und Knöpfe und ein paar Trick-17-Kniffe. So ein alter Volvo schien nicht einfacher als ein kleiner Hubschrauber zu bedienen zu sein. Bald aber rollte ich unter seinen besorgten Blicken vom Hof. Ich jubelte. Alles war nun beieinander. In Drivers Handschuhfach fand sich eine Django-Reinhardt-CD, zu zupfenden und groovenden Klängen fuhr ich raus, Richtung Hohenschönhausen. Richtung Peggy.

Die Luft war kalt und klar, blauer Himmel, die Sonne wärmte durch die Autoscheiben. Ich kontrollierte meinen Puls, leicht erhöht. Pure Vorfreude! Rügen, du alte Ostinsel, jetzt gehörst du uns!

Maschke, Maschke, Maschke, den Namen an dem riesigen Klingelschilderblock zu finden, dauerte einige Zeit. Dass Peggy in einem 21-Stöcker wohnte, wunderte mich etwas, aber wer wusste schon, was das jetzt wieder für eine Art von Protest war. Dann entdeckte ich ihren Namen. Maschke/Hermann. Eine WG? Oder hatte sie einen Freund? Ich klingelte und wartete, dann fragte eine schnoddrige Männerstimme: »Ja? Was gibs?«

»Äh, gibt’s Peggy? Dann soll se runterkommen, ’t jeht los!«

»Ach, du bist schon der Neue, oder wie?« Das klang niedergeschlagen. Es knisterte im Lautsprecher.

»Ick weiß nich, wer ick bin, wer bist du denn? Der Alte?«

Der Lautsprecher blieb still.

Meine Laune halbierte sich. Wie? Der Neue? Ich schlenderte zum Auto und sah am Hochhaus nach oben. Es schwankte leicht. Niemand würde mich je in so was reinbekommen. Nicht für eine Stunde bei ’ner Tante, die ihren Fünfundsiebzigsten feiert. Was war denn das jetzt für’n Typ da bei Peggy?

Einige Augenblicke später kam sie durch die Tür gewackelt. Sprachlos stellte ich fest, dass sie ihren Bademantel trug. Sie stapfte auf mich zu, deutete mit dem Kopf auf das Hochhaus und verdrehte die Augen.

»Wat is los?«, fragte ich.

Peggy wirkte genervt. »Ach, einfach noch so’n Typ, der glaubt, dass er irgendwas besitzt auf der Welt!« Sie stellte ihre Tasche ab und lachte mich an. »Schön, dann geht’s nach Rügen!« Ich bekam einen flüchtigen »Salü«-Kuss, dann luden wir ihr Zeug ein und fuhren Richtung Norden. Wir hörten Musik und redeten nicht, bis wir die Autobahn erreichten.

Schwer lag der Volvo auf dem Asphalt. Die Karre fuhr nicht übermäßig schnell, aber sicher. Dann war die CD zu Ende. Ich schielte sie von der Seite an. »Und, samma, diesen Bademantel … den … haste jetz also immer an. Ja?«

Peggy nickte und lächelte. »Stehste nich druff?«

»Doch, doch. Super.«

Das Wetter blieb schön, Wolkenfetzen trieben vorbei, Raubvögel saßen auf den Leitplanken und grüßten uns.

Ich nahm noch einen Anlauf. »Ick meine nur. Wegen mal ’n paar Tage Urlaub und so. Mal mit Jewohnheiten brechen. Mal rauskommen. Mal eben nich mit Bademantel. Dacht ick.«

»Tja, man muss nehmen, wat man kricht. Peggy Maschke kricht man nur im Bademantel. Weltweit.«

»Wat hat der denn für ’ne Aussage, der Bademantel? Ick meine, gloobste, dass alle dit verstehen, wie dit jemeint is? Vielleicht denkt ja ooch manch eener, dass de einfach nur ’ne reiche Tussi bist. So eene, die nich arbeiten muss und immer im Bademantel rumrennt eben.«

»Und warum hast du mich gefragt, ob ich mit nach Rügen kommen will?« Peggy sah mich durchdringend von der Seite an.

»Äh, na weil.« Ich räusperte mich. Sollte ich jetzt irgend ’nen Quatsch erzählen oder bei der Wahrheit bleiben?

»Äh, ick wollte mit ’ner Frau nach Rügen fahn. So wegen der Jemütlichkeit.«

»Na siehste!« Peggy freute sich. »Dann haste dein Ziel ja schon erreicht. Du fährst nämlich grade mit ’ner Frau nach Rügen.« Sie kramte im Handschuhfach die CDs durch. »Und was den Bademantel betrifft: Er ist mein Beitrag zum Thema Modezwang, Gleichschaltung und Massenverblödung. Ich könnte mir auch ’n Müllsack überziehn, aber da wird mir noch kälter drin. Also mach dir nichts draus.«

»Und wat haste unter dem Bademantel an?« Ich versuchte mal einen vorsichtigen Scherz.

»Nix«, sagte Peggy und legte eine neue CD ein. Mir wurde warm und das blieb die ganze Fahrt über so. Peggy schlummerte ein und ich weckte sie erst, als wir den Rügendamm erreichten.

»Nu kiek mal! Links Ostsee, rechts Ostsee, wir sind umgeben von Pracht und Glanz!«

»Hm …« Peggy blinzelte und starrte aus ihrem Fenster.

»Ich muss mal schiffen«, sagte sie.

»Ja, wir können nach Bergen reinfahren, da gibt’s ’n Supermarkt, wir müssen ja noch ’n paar Sachen koofen. Da kannste bestimmt schiffen.«

Eine halbe Stunde später rollten wir auf den Parkplatz vor einem gewaltigen Pennymarkt ein. Ich stieg aus und fror sofort. Es war nicht mal 15 Uhr und wir waren fast am Ziel. Während ich das Auto abschloss und einen Einkaufswagen holte, rannte Peggy mit ihrer Tasche schon mal in den Markt, um ein Klo aufzutreiben.

Ach ja! Gibt es etwas Schöneres, als die Leckereien für ein paar Tage an der Küste einzukaufen? Lauter tolle Kleinigkeiten, die einen beim Frühstück erwarten. Naschereien für Zwischendurch, Deftiges, Rustikales zum Abendbrot. Wurst, Käse, Fisch, Speck, Fleisch und noch ’ne Wurst. Und dann noch eine.

Ich schob meinen Wagen durch die Regale, um genau diese Dinge in meinen Korb zu legen, hielt ab und zu nach Peggy Ausschau und stand gerade rätselnd vor der Wursttheke, als sich plötzlich wildes Geschrei erhob. Ich ließ den Wagen stehen und linste um die Ecke zur Getränkeabteilung. Irgendein Tumult war losgebrochen, aufgeregt rannten Marktmitarbeiter im Kittel an mir vorbei, dann schrie wieder jemand. »Scheiß Kapitalisten! Nieder mit den Maschinen!«

Oje. Das war Peggy. Zwei bekittelte Frauen hatten sie bei den Handgelenken gepackt und schienen sie auseinanderreißen zu wollen, sie wehrte sich heftig und brüllte aus Leibeskräften: »Lasst mich los, ihr Sklaven!«

Ach nö! Warum? Ich eilte hinzu und versuchte mein Bestes.

»Ruhig bleiben!«, rief ich und »Wat is denn passiert?« und »Lassen Se die Frau doch mal los!«

Eine der Kittelfrauen schrie mich an. »Sehen Sie nich, was Ihre Fröundin hier für eine Sauerei verbrochen hat? Der reinste Sweinestall is dat!« Aus dem Einwurfloch des Flaschenautomaten hinter Peggy quoll frischer Bauschaum. Das Ding war komplett zu, anscheinend hatte sie eine ganze Tube da reingeschäumt. »Orr nee!«, entfuhr es mir. Die andere Kittelfrau war völlig aufgelöst. Mit kleinen Augen starrte sie Peggy, das Monster, an. Was hatte denn der schöne neue Flaschenautomat getan! Was gab es nur für Leute! Schon kamen ein Wachschutzmann und ein kräftig aussehender Schürzenträger, wahrscheinlich der Fleischer des Penny. Sie übernahmen es, Peggy festzuhalten.

»Der da gehört auch dazu!«, rief die kleinäugige Kittelfrau und zeigte auf mich.

Sie schleiften die immer noch strampelnde Peggy durch den halben Markt, vorbei an staunenden Einkäufern, Urlaubern und einer Gruppe Jugendlicher, die uns aufmunternd zupfiffen. Ich trottete hinterher. Wir wurden in ein Büro bugsiert und mussten dann auf die Polizei warten. Peggy saß mit verschränkten Armen schmollend auf einem Stuhl, der Wachschutzmann hatte sich vor der Tür postiert. Dürfen die uns überhaupt festhalten, wegen ein bisschen Bauschaum?

»Faschistenpack!«, sagte Peggy.

»Na, na, na!«, sagte der Wachmann.

»Büttel! Sklave, Menschenschinder!«

»Ja, ja, ja!«, sagte der Wachmann.

Ich versuchte Peggy anzusehen, aber sie wich mir aus. Ich hätte sie gern gefragt, wieso sie die Nummer gerade jetzt und hier aufführen musste, aber ich wollte ihr vor dem Personal nicht in den Rücken fallen.

Die Polizei nahm unsere Adressen auf und vom Supermarkt gab es eine Anzeige wegen Vandalismus und mutwilliger Zerstörung. Peggy sagte nur »ja« oder »nein«. Ein kleines Verhör gab es auch, danach wussten wir, dass die Dorfbullen Leute wie uns nicht mögen und dass wir uns auf ihrer Insel nicht mehr blicken lassen sollten. Sicher hätten sie uns gern runtergeschmissen, aber so weit reichten ihre Befugnisse dann doch nicht.

Wir bekamen Hausverbot in Deutschlands Pennyfilialen, und ich durfte auch nach freundlichstem Fragen den Inhalt meines vortrefflich gefüllten Einkaufswagens nicht bezahlen und mitnehmen.

Draußen war es mittlerweile dunkel geworden.

Ich schloss die Wagentüren auf und ließ mich in den Sitz fallen. Erst mal ’ne Kippe. Ich zog gemütlich eine durch. »Warste wenigstens pinkeln?« Ich versuchte es mit Heiterkeit. Wat soll’s! »Ja, ja!« Peggy starrte gerade aus.

»Hallo, Frau Maschke! Ick bin’s, Mahoni. Ick bin keener von den Bösen! Aber wir müssen immer noch wat einkoofen. Ick weeß nich, wo et hier noch wat jibt.«

Ich startete die Karre, und wir rollten davon. Nach ein paar Straßen sah ich einen Lidl-Markt.

Ich hielt an. »Peggy, haste nich Lust, im Wagen zu warten, nach der Strapaze eben? Ick will nur schnell wat einkoofen.« Peggy winkte ab und blieb sitzen.

Ich schritt zum Markt und atmete tief durch. Dit kann ja heiter werden!

Zwanzig Minuten später waren allerlei hervorragende Lebensmittelimitate im Wagen verstaut und das Ganze mit uns zusammen unterwegs zur Fischerhütte. Peggy hatte sich beruhigt, ich hatte beschlossen, dieses Erlebnis auszuklammern. Noch war der Urlaub jung, wenn die Frau neben mir eine zwanghafte Klatsche hatte, dann war ich mit meinem verdrängungsstarken Optimismus eben genau der Richtige für die Situation.

Die Landstraße mündete in einen Feldweg, nur die müden Scheinwerfer des Volvos warfen ihr gelbes Licht in die ansonsten tiefschwarze Nacht. Wir passierten noch eine Kreuzung, dann waren wir da. Ein großes Herrenhaus stand mitten auf dem windigen Feld, die unteren Fensterreihen waren erleuchtet. Ich stapfte hinüber und bekam von einer netten, älteren Dame die Schlüssel für die Fischerhütte.

»Mögen sie Brötchen-Service morgen früh?«

»Ja, gern!«

»Wie viel soll ich ordern?«

»Äh, acht. Acht Schrippen!«

»Schrippen?«

»Ja. Schrippen. Also Brötchen.«

»Ja fein, dann Gut Nacht, nich!«

»Ja. Jute Nacht!«

Um zur Hütte zu gelangen, fuhren wir noch mal fünf Minuten am Steilufer entlang, dann hatten wir es geschafft. Ich sprang aus dem Wagen, sog die herrlich kalte Meeresluft ein und sang laut irgendeinen Quatsch. Ich wollte alle schönen Dinge auf einmal machen: Rein in die Hütte, den Ofen anheizen, runter zum Strand rennen, dem Meer Guten Tag sagen, ’ne Weinpulle aufmachen, ’n Bier trinken, Peggy unter den Bademantel schauen, Peggy ins Meer schmeißen, ’ne Nachtwanderung machen, Gitarre spielen, den Grill anwerfen, Sternenhimmel ankucken, mit ’nem Buch auf die Couch legen. Vor lauter Begeisterung rannte ich einfach umher und freute mich.

Dann fing es an zu regnen. Nicht so ein Pieselregen wie in der Stadt. Ein richtiger Regen. Ein Sturmregen. Fußballgroße Tropfen klatschten plötzlich aus dem finsteren Himmel. Ein ungeheurer Krach, wir mussten uns anschreien, um schnell die wichtigsten Dinge zu greifen und die Hütte zu erreichen. Platschnass sprangen wir ins Haus. Während wir im Dunkeln den Lichtschalter suchten, lachten wir wie irre, Peggy prustete und war wieder gut drauf. Dann Licht, dann ein Feuerchen. Ich fror wie ein feuchter Hund, wie musste es dann Peggy gehen?

»Haste nich noch wat andret bei, außer dem ollen Bademantel?«

Peggy hockte vor dem Holzofen und stocherte in der Glut. War meine Chance gekommen? Peggy konnte ja unmöglich in dem vollgesogenen Lappen bleiben.

»Mach dir mal keine Sorgen!« Sie stand auf und verschwand mit ihrer Tasche im Bad. Duschgeräusche und heißer Wasserdampf drangen in den kleinen Raum. Ich kramte meine Sachen zurecht, legte meine beiden Bücher auf den Nachttisch, inspizierte die kleine Kochnische und fand alles zu meiner Zufriedenheit. Dann trat sie aus dem Bad. In ihrem Wechselbademantel. Er war noch schlimmer als der andere. Mintgrün mit irgendwelchen Entenmotiven. Sie drehte sich. »Und? Gefall ich dir?«

»Du beweist Geschmack!«

»Danke!«

Ich begann, die Küche mit den Lebensmitteln vollzustellen. »Soll ich uns ’n paar Schnitzel braten?«, fragte ich verführerisch.

»Schnitzel? Fleisch?«

Ich fuhr herum und starrte Peggy mit großen Augen an. »O nein! Sag jetz nich, du bist … Bist du?« Sie nickte. Das war’s. Wurst Käse. Worst Case Scenario. Mahoni mit ’ner Vegetarierin im Urlaub. Meine Laune sackte in sich zusammen. Ich ließ die Fleischpakete auf die Arbeitsplatte sinken und wäre am liebsten rückwärts umgefallen. Fallen, fallen zurück nach Berlin.

»Is das jetzt so’n Drama?« Leichte Empörung in ihrer Stimme.

»Nein, nein! Is nur … ick hab eigentlich nüscht anderet jekooft. Noch ’ne Packung Käse und ’ne Gurke. Ansonsten … Fleisch. Wurst. Fleischwurst.«

Peggy zuckte mit den Schultern. »Ich ess eh kaum was.«

Auch noch! Kein Fleisch und vom Rest »eh kaum was«.

Ich setzte mich auf den Sofarand und rollte mir ’ne Kippe. »Na, denn! Daruff muss ick erstma eene rochen.«

»Wie? Hier drin?«

»Wie ›wie, hier drin‹?« Mein Herz. Es schwieg.

»Na, du willst doch jetzt nich hier drin rauchen, das ist doch auch unser Schlafzimmer!«

»Ick …« Ich stierte in die Richtung, in der ich das Wesen namens Peggy vermutete. Ungläubig ließ ich die fertig gedrehte Zigarette sinken. Sprachlos kratzte ich mich zuerst am Kopf, dann am Arm.

»Peggy, ick bin Raucher. Als Raucher raucht man im Urlaub besonders gern!«

»Aber du willst doch nich …«

»Nein! Ick will nich, ick MUSS rauchen. Et is meine verdammte Pflicht als Raucher!«

Trotzig zündete ich mir die Kippe an und kam mir auch sofort dämlich vor, so wie damals, als man zum ersten Mal bei seinen Eltern rauchen durfte und die einen zwischendurch immer interessiert angesehen haben.

»Bitte, is ja auch deine Hütte!« Peggy raffte ihren Bademantel zurecht und war mit drei Schritten an der Tür und riss sie auf. Der Regen peitschte sofort ins Zimmer. Bestimmt schritt sie auf die Veranda und knallte die Tür hinter sich zu.

Da saß ich nun mit meiner Kippe. »Ach Scheiße!«

Ich ging hinterher und lugte aus der Tür.

»Mensch, Peggy, komm wieder rin, ick rauch ooch nich! Du wirst doch wieder pitschnass! Na komm!«

Wahrscheinlich war es mehr der heftige Regenguss, der sie wieder reintrieb, als meine guten Worte. Jedenfalls stand ich dann draußen und rauchte, während Peggy sich drinnen abermals trocknete.

Aus unerklärlichen Gründen versöhnlich gestimmt, machte ich, sowie ich wieder ins Zimmer kam, ein paar Käse-Gurken-Sandwiches für Peggy und mir einige Würste warm. Wir aßen schweigend und sahen uns ab und zu an. Peggy sah ernst aus, ich machte ebenfalls keine Anstalten, sie anzulächeln. Im Geiste zogen schon die nicht gerauchten Zigaretten an mir vorbei. Ich rechnete. Drei Nächte hatte ich die Hütte gebucht. Also noch drei Nächte. Ja, die Rechnung ging auf. Wie man es auch anstellte.

Nach dem Essen schaltete Peggy den kleinen Fernseher an, der am Fußende des großen Bettes stand, setzte sich auf eine Kante und begann, im Programm herumzuzappen. Ich sagte nichts dazu. Müdigkeit legte sich über meinen Geist, ich fühlte mich mit einem Mal erschöpft. Die Geräusche aus dem Fernseher gaben mir den Rest. Es regnete immer noch wie aus Trögen, ich quetschte mich an die Wand unter das schmale Vordach und rauchte. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Das sollte sie nun sein, die große Freiheit? Ich hatte eher so ein romantisches Bild im Kopf gehabt: ein Mix aus Jenseits von Afrika und Easy Rider. Jetzt stand ich vor dem eigenen Haus, drinnen saß eine mir fast unbekannte vegetarische Nichtraucherin vor der verhassten Glotze und die Stimmung war völlig im Arsch. Dennoch: Ich beschloss, den Dingen weiter eine Chance zu geben, morgen würde alles anders aussehen! Obwohl es nicht mal zehn Uhr abends war, krabbelte ich in meine Hälfte des Bettes, stopfte mir Zellstoff gegen die Fernsehgeräusche in die Ohren, sagte so freundlich wie möglich, »Gute Nacht« und schlief ein. Und zwar ohne Zähneputzen.

Ich träumte, ich sei in einem alten Film. Schwarz-weiß, lauter gut angezogene Menschen, eine Lady saß mir gegenüber, sie bot mir einen Drink an und ich nickte. Ich sah mich von außen, ein Gentleman im feinsten Zwirn. Lässig holte ich eine Zigarette aus dem Etui, klopfte sie viermal fest und kramte dann nach meinen Streichhölzern.

»Ach Toni, rauchen Sie doch bitte nicht hier drinnen!«, sagte die Lady im frischen Ton der Vierzigerjahre-Synchronisation, als sie mit den Drinks auf mich zukam. »Wie Sie wünschen, meine Dame.« Galant ließ ich die Zigarette wieder im Etui verschwinden und nahm ein Glas entgegen. Total gentlemanmäßig.

Ich wachte auf, das Zimmer war jetzt dunkel, und ich schämte mich. Was hatte mich bloß geritten, so pöbelhaft auf meiner Kippe zu bestehen. In dem kleinen Raum! Nach einigem Hin- und Herwälzen beruhigte ich mich wieder. Morgen wird alles geklärt, dachte ich. Peggy schnaufte neben mir im Schlaf. Süß. Ich versuchte durch die Dunkelheit zwischen uns irgendetwas zu erkennen, doch ich sah nur schemenhafte Umrisse ihrer Decke. Ob sie mit Bademantel schlief? Egal. Morgen, Morgen!

Ich erwachte von leisem Geklapper. Prüfend öffnete ich ein Auge, Sonnenstrahlen hatten große Teile des Zimmers erobert. Ich sah Peggy von hinten am Herd hantieren, es brutzelte in einer Pfanne. War das der köstliche Duft von Speck mit Zwiebeln? Sie drehte sich um, ich schloss schnell mein Auge. Sicher irrte ich. Vorsichtig linste ich wieder rüber. Doch. Sicher. Speck. Peggy füllte den Pfanneninhalt auf einen Teller, griff sich eine Tasse vom Tisch und wandte sich zu mir. »Morgen! Frühstück! Haben der Herr wohl geruht?«

»Hey rhm hrmr«, ich räusperte mich. »Guten Morgen, das is ja toll!«

Sie reichte mir einen frischen Kaffee und einen Teller mit Rührei, Speck und Zwiebeln.

»Mann, du hast Speck für mich gebraten, das is ja großartig!«

»Ja, ich dachte, als kleines Versöhnungsangebot. Außerdem hat jemand frische Brötchen an die Tür gehängt.«

»Na, das is ja fein! Hm, hm, lecker!« Ich mampfte genüsslich mein Ei und schlürfte den Kaffee, den sie mit großer Sicherheit genau so gewürzt hatte, wie ich ihn liebte. Vielleicht war das alles ja doch nicht so verkehrt.

Als ich fertig gegessen und mich angezogen hatte, gingen wir zu den Klippen und kletterten die Böschung herunter zum Meer. Wir setzten uns auf zwei große, von der Sonne leicht gewärmte und vom Meer rund gewaschene Felsen und sahen uns die Ostsee an. Ich rauchte. An einigen Stellen lagen kleine Schneeinseln, das Meer sah kalt aus, aber es lag ruhig vor uns und schwappte nur seicht an den kieseligen Strand.

Peggy war fröhlich und in aufgeräumter Laune. Ich sah sie mir an. Mit geschmeidigen Bewegungen warf sie kleine Steine ins Meer und sah zu, wie das Wasser aufspritzte. So betrachteten wir die unfassbare Weite, der Wind spielte sanft um unsere Nasen und für einen Augenblick tat sich die Welt auf. Das hoffnungsvolle Licht, der ferne Horizont, die Stille und Einsamkeit. Dann kehrte blöderweise der kurzsichtige menschliche Geist in mich zurück und ich fragte: »Samma, dieser Typ jestern, da in deiner Wohnung, war dit dein Freund?«

Peggy warf einen Stein.

»Wieso?«

»Na war’s dein Freund oder nich?«

»Ja. Er war mein Freund. So kannste das sagen.«

Ich schürzte die Lippen.

»Also heißt dit, dasser jetzt, in diesem Moment grad, nich mehr dein Freund is?«

»Jenau. Jetzt, in diesem Moment, bist du mein Freund.«

»Ach!«

Peggy lächelte mich an. »Und, Liebster, willst du mal sehen, was unter meinem Bademantel alles so steckt?«

Ich bewegte mich nicht. Was war das jetzt wieder für ein absurdes Spiel.

»Also wenn du mit ins Wasser kommst. Ansonsten geh ich auch nicht.«

Ich schaute das kalte Meer an. Das war ’ne Art Psychotest. Ich konnte eigentlich gar nichts anderes wollen, als ins Meer zu springen. Wenn ich’s nicht tat, würde ich mich wie ein ängstlicher Junge fühlen, der sich nicht traut, ins kalte Wasser zu gehen. Und das, obwohl eine schöne Frau sich dafür entkleidet hätte.

»O.k.!«, rief ich. »Aber dann gleich!« Schnell riss ich mir die Klamotten vom Leib, zog die Schuhe aus und wackelte schon auf den Steinen in Richtung Eiswasser.

»Gleich wird mein Schwanz ganz winzig«, dachte ich unwillig. Eigentlich keine gute Erstvorstellung. Hinter mir kam Peggy angewankt, ich wagte nicht, mich umzusehen. Was ist auch schon groß dabei, wenn zwei Menschen nackt ins Wasser gehen, sagte ich mir. Sie stellte sich neben mich, strauchelte kurz auf dem rutschigen Untergrund und hielt sich an meinem Arm fest. Ich warf einen vorsichtigen Seitenblick. Das genügte, um mich für sie einzunehmen. Jetzt befürchtete ich eher, dass mein Schwanz plötzlich ungewöhnlich groß auszusehen begann, und schritt entschlossen ins unbarmherzig kalte Nass. Sofort schienen die Zehen abzusterben. Peggy tat es mir gleich. Wir ließen uns kreischend und jauchzend ins flache Wasser nieder und strampelten dort ein paar Sekunden herum, stürmten gleichzeitig wie auf Befehl zurück ans Ufer und stürzten uns nass zurück in die Klamotten. Ich hüpfte ewig auf den Steinen herum, um in meine Socken zu kommen, ständig ums Gleichgewicht kämpfend. Wir mussten lachen. Ich fühlte mich herrlich erfrischt und irgendwie war das unser bester Moment bisher.

»Praktisch, so’n Bademantel!«, rief ich Peggy zu, die schon wieder gemütlich auf ihrem Stein hockte.

»Sag ich doch! Sollteste vielleicht auch mal erwägen, is auch nicht sehr teuer!«

Wir kletterten wieder nach oben und wanderten auf der Insel herum. Peggy erzählte von ihrem neuen Projekt, das sie mit ein paar Mädels aus ihrer Hochschule betrieb. Natürlich war die gesamte Weiberschar ebenso durchgeknallt wie sie selbst. Sie wollten auf die Unterdrückung von islamischen Frauen in Deutschland aufmerksam machen, drum hatten sie ein paar Räume ihrer Schule als typische Migrantenwohnzimmer hergerichtet und trieben darin ihr Unwesen. Die Mädchen hatten sich Burkas übergezogen, allerdings so gekürzt, dass der Hintern schön zu sehen war, und Löcher für die Brüste reingeschnitten. So standen oder lagen sie in eindeutigen Posen in den Zimmern und stöhnten obszön für die wenigen, die sich in ihre Ausstellung verirrten. Die Frau, degradiert zum Sexobjekt, gefangen in der eigenen Wohnung. Peggy hatte sich in Rage geredet, es machte keinen Sinn, unser Gespräch mit einem Scherz aufzulockern.

Außerdem fühlte ich mich seltsam beklommen, schließlich hatte ich soeben auch auf ihren nackten Körper gestarrt. War ich vielleicht ein islamischer Sexist? Ich verspürte den Drang, mich zu rechtfertigen und hatte doch keine Lust darauf. Ich merkte deutlich, dass ich die Klappe halten musste bei ihren Frauenthemen. Also schwieg ich und warf nur ab und zu etwas ein wie: »Kiek ma dahinten, zwee Kaninchen. Wat die wohl so treiben den janzen lieben, langen Tag?« Oder: »Schau, dahinten: Sind dit Raben oder Krähen, wie die sich wohl küssen?« Später erzählte sie noch von ihrem offensichtlich frisch zum Ex gekürten Freund. Ihre Stimme wurde augenblicklich tiefer, wenn sie von ihm redete. Er hatte den Fehler begangen, die Minirock-Burka-Sexismus-Protest-Ausstellung mit einer Horde Kumpels zu besuchen, die, anstatt betrübt über die sexuelle Ausbeutung der islamischen Frau zu sein, ganz andere Empfindungen angesichts der freien Hinterteile und Möpse zum Ausdruck brachten. Es wurde eine peinliche Katastrophe; die Mädels fühlten sich gezwungen, das Projekt abzubrechen.

Ich nickte verständnisvoll. »Unmöglich!«, sagte ich und suchte die Gegend nach weiteren Tieren ab. Tatsächlich sah ich eine Gruppe Rehe. Sie hoben die Köpfe, zögerten kurz und hüpften vor uns in die Büsche. Der Leuchtturm von Kap Arkona rückte näher und näher. Man läuft, wenn man nur so schlendert, unweigerlich auf den alten Turm zu.

»Wolln wa noch zum Leuchtturm und dann zurück, wat happern?«

Peggy nickte. »Is schön mit dir, Mahoni. Hier so …«

»Ja?« Ich stutzte.

»Ja, du bist o.k.«

»Fein.«

Ein bisschen kam die Sonne raus in mir.

»Du auch«, hörte ich mich sagen. War ja auch so. Wozu alle Einzelheiten erläutern.

Wir kamen am Leuchtturm an. Einige hartgesottene Touristen in leuchtenden Windjacken wanderten dort umher und musterten Peggy in ihrem Bademantel mit ungläubigen Blicken. Etwas komisch fühlte sich das schon an. Man bekam direkt Lust, alles zu erklären. Andererseits weckte es auch eine Art trotzige Wut auf die Glotzer, schließlich bewegte sich Peggy absolut normal und sah nicht aus wie irre, sie hatte eben einfach diesen Bademantel an.

»Geht dir das nich aufn Sack? Ich meine aufn Wecker, mit dem ganzen Geglotze?«

Peggy schüttelte den Kopf. »Je absurder die Situation, desto mehr genieße ich sie.«

Dennoch. Ich stellte eine minimale Veränderung fest. Ihre Stimme schien etwas härter zu werden, alles wirkte irgendwie bewusster.

Ich lächelte die Leute einfach an, dann sahen sie schon von allein weg. Wir umrundeten den Leuchtturm zweimal. Wie immer war nichts Besonderes zu entdecken, einfach ein Leuchtturm. Dafür eben am Arsch der Welt. Wir schlenderten rüber zum Schinkelhaus, wo früher der alte Leuchtturm des Nachts die Schiffe leitete, da rastete Peggy schon wieder aus. Gegenüber dem alten Backsteingebäude gab es eine Würstchenbude und ein Souvenirgeschäft. Peggy blieb stehen und zeigte auf den Andenkenladen. »So ein Scheiß!«, rief sie empört.

»Wat denn, wat denn nu?«

»Orr Mahoni, du kapierst dit einfach nich! Bist du genauso blind wie die andern?«

Entschlossen stapfte sie zu dem Laden, zog den Gürtel des Bademantels enger und stieß kraftvoll die Tür auf. Auf der Stelle fing sie an, in den Laden reinzubrüllen: »Verdammtes Kapitalistenpack! Niemand braucht euern scheiß Ramsch hier! Ihr seid am Ende der Welt und müsst noch ’nen beschissenen Scheißladen hier hinstellen!« Bereit zum Angriff, mit gesenktem Kopf stieß sie ins Innere des Ladens vor. Ich stand wie ein erschrockenes Meerschwein steif auf dem sandigen Weg, um mich herum starrten die Leute Richtung Peggy, manche verblüfft, manche mitleidig. Ich lächelte und zuckte mit den Schultern. »Wo se recht hat, hattse recht!«, rief ich und eilte dann hinter Peggy in das Geschäft. Ein großer, dicker Mann mit rundem Kinnbart und einer blauen Stoffschürze, auf der ein weiß gesticktes Segelboot prangte, stand verängstigt in seinem Laden hinter der Theke und machte beschwichtigende Armbewegungen. Peggy schrie ihn an und schmiss im Takt Postkarten, Miniaturleuchttürme, T-Shirts im Laden herum. »Scheiße, Scheiße, unnötig, brauch man nich, sinnlos, Quatsch …«

Ich fand’s zum Kotzen. Was konnte denn der arme Mann dafür?

»Peggy, bitte!«, rief ich hinter ihr. »Lass uns gehen! Das hat doch keinen Sinn hier!«

Sie drehte sich um. »Ja! Absolut sinnfreie Zone dieser Laden!« Sie wandte sich an den Verkäufer. »Wozu bitteschön steht hier mitten in der überwältigenden Natur, an einem Ort der Ruhe und Einsamkeit, ein solcher Saftladen wie Ihrer? Wozu?«

Der Mann war sichtlich geschockt von dem plötzlichen Überfall auf seinen Laden.

»Was wollen Sie? Was wollen Sie von mir?«

»Komm Peggy!«, schnurrte ich eindringlich, »er weiß es nicht. Er kann es dir nicht sagen.«

Peggy zögerte, dann machte sie auf dem Absatz kehrt und rauschte an mir vorbei aus dem Laden.

»Nich persönlich nehmen!«, grüßte ich den Mann und machte ebenfalls, dass ich rauskam. Einige Urlauber waren stehen geblieben und standen abwartend auf dem Platz herum. Peggy schrie sie an: »Was glotzt ihr denn so dämlich! Macht weiter euern Scheiß-Souvenir-Urlaub!« Dann marschierte sie zurück zum Weg, auf dem wir gekommen waren. Ich wurde nicht mehr beachtet und konnte mir selbst überlegen, was ich nun tun wollte.

»Also dann: Weitermachen!«, rief ich und eilte Peggy hinterher.

Sie hatte einen ziemlich forschen Schritt drauf, ich beeilte mich mitzukommen.

»Peggy, wat is nur los mit dir? Wieso regste dich denn so auf bei so ’nem kleenen Scheißladen?«

Sie marschierte weiter.

»Peggy, bei ’ner großen Kette, da vasteh ick ja, watte meinst, aber hier …? Peggy!«

Ich blieb stehen. »Machste denn überhaupt keen Unterschied, samma, merkst du noch wat?«

Peggy blieb auch stehen und drehte sich langsam um. Sie lächelte. O nein, sie is tatsächlich verrückt, schoss es mir durchs Hirn.

»Klar merk ich noch wat, Mahoni. Vor allem merk ich, dass es mir jetzt deutlich besser geht. Besser, als wenn ich nur gedacht hätte, was das fürn Mist is, da ’nen verdammten Ramschladen hinzustellen!« Sie machte eine einladende Kopfbewegung Richtung Fischerhütte. »Na, komm, zerbrich dir nich den Schädel. Manche Dinge müssen passieren! Is ’ne reine Frage der Wahrscheinlichkeit.«

Ich musste lachen. Sie machte das Ganze eben einfach auch aus purer Freude dran! Peggy war eine Frau der Tat. Ein Wutgewitter ihrer eigenen Gerechtigkeit. Und manchmal traf der Blitz eben den Falschen.

Ich holte auf und lief neben ihr weiter.

»Weißt du, wie oft irgendwelche besoffenen Typen irgendwo ausrasten, rumbrüllen und alles kurz und klein schlagen?«, sagte sie beim Laufen. »Weißt du, wie sinnlos die Gründe dafür sind? Und am nächsten Tag sagt man ›Ach, der war doch bloß besoffen!‹« Peggy spuckte in hohem Bogen. »Aber ich sage dir, wenn Peggy Maschke ausrastet, dann gibt es zumindest ein Fünkchen Sinn in der ganzen Aktion. Sieh’s doch mal so!«

Ich nickte. »Wie du willst, Peggy, wie du willst. Ich glaub, ich versteh dich. Trotzdem …« Ich überlegte. »Oder pass auf, ich will dir das erklären: Eigentlich, ja? Also eigentlich steh ich total drauf, was du machst und dass du ausflippst und dass du quasi immer so bist und auch im Urlaub und so weiter …« Ich hielt sie am Ärmel fest und wir standen uns gegenüber. »Aber andraseits kann ick mir nicht vorstellen, wie et mit dir in Berlin sein soll! Wenn de in jeden beschissenen Lottoladen rinrennst und da Kapitalismusvorträge hältst, dann schaffstet nichmal die Warschauer runter!« Ich sah ihr in die Augen. »Oder wie jehst du überhaupt je mal wat einkoofn?«

Sie nahm mich nun ihrerseits mit der anderen Hand beim Ärmel und imitierte meinen Tonfall: »Mahoni, wenn ick dich so reden höre, muss ich denken, du hast einfach noch gar nichts kapiert! So. Komm, ich hab auch Hunger!«