Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

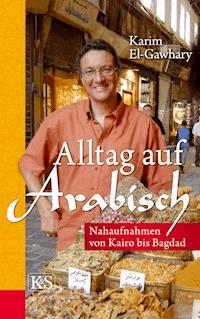

"Ein Tag Honig, ein Tag Zwiebeln" lautet ein arabisches Sprichwort, und diese Lebensphilosophie schimmert durch alle Geschichten, die Karim El-Gawhary in diesem Buch erzählt. Inmitten von Krieg und Krisen versuchen die Menschen, ein ganz normales Leben zu führen. Viel Amüsantes ist dabei: Wie steuert man schweißgebadet einen Neuwagen durch Kairo? Wie übt man Gelassenheit angesichts der kafkaesken Arabesken aus 7000 Jahren ägyptischer Bürokratie? Der Kampf ums tägliche Überleben: Sana', die "Scheichin der Gasse", streitet auf eigene Faust für Gerechtigkeit in einem Kairoer Slumviertel. Abu Aschraf verdient als Metallarbeiter 40 Euro im Monat: Wie soll er zu Schulanfang seine Kinder einkleiden? Auch ungewöhnliche Berichte aus den Kriegsgebieten enthält dieses Buch: Ein Besuch bei der Antiquitätenhändlerin Madame Pio weckt Erinnerungen an das alte, mondäne Bagdad. Und während im Südlibanon israelische Bomben fallen, kehren die Menschen in Beirut an die Uferpromenade zurück und rauchen ihre Wasserpfeifen. So entsteht eine bunte arabische Alltagscollage, die uns unsere unmittelbaren und doch so fernen Nachbarn ein wenig näher bringt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Karim El-Gawhary • Alltag auf arabisch

Karim El-Gawhary

Alltag auf arabisch

Nahaufnahmenvon Kairo bis Bagdad

www.kremayr-scheriau.at

ISBN 978-3-218-00876-1 Copyright © 2008/2013 by Verlag Kremayr & Scheriau KG, Wien Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlaggestaltung: Kurt Hamtil, Wien unter Verwendung eines Fotos von Wael Hmedan Satz und Layout: Ekke Wolf, typic.at Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien

Inhalt

Ein Tag Honig, ein Tag Zwiebeln

Warum Alltagscollagen aus der arabischen Welt politisch sind

Kairo: „Zu viel ist nicht genug“

Jeden Tag ein Festival voller Widersprüche

Wenn der Hahn kräht, ehe der Muezzin ruft

Die „müde“ Seite des Warenerwerbs

Diät für Fahrstuhlkabinen

Die Beleidigungs-Agentur

Verkehr als überwältigende Naturgewalt

Mit dem Totengott Anubis auf dem Beifahrersitz – Autofahren in der arabischen Welt

Mr. Malibu repariert in Bagdad jeden noch so kaputten Amischlitten

Kairoer „Woche des Verkehrs“

Garagenmafiosi und Entenärsche

Ist das Auto ruiniert, fährt es sich ganz ungeniert: Mit dem Neuwagen durch Kairo

Umwelt: Jenseits der Schadstoffgrenze

Klimawandel und die Wohnung meiner Tante in Alexandria

Schwarze Wolken über Kairo

Hier macht sich keiner aus dem Staub

Die Wüste klebt

Der Melonenskandal

Wasserkriege

Drogen, Sex und Rock ’n’ Roll: Die zwei Gesichter arabischer Gesellschaften

Zwischen moralischem Ehrgeiz und Lebenswirklichkeit

Es löst die Zunge, aber benebelt nicht den Verstand

Wie besorgt man sich im trockenen Jemen einen Drink?

Brauen unter Bierverächtern

„No smoking“ im Pharaonenland

Ägyptens Männer lechzen nach Viagra

Schluss mit der geschmuggelten männlichen Potenz

Sextourismus in Kairo: Kühle Brise und heiße Nächte

In Ägypten ist der Teufel los: Satanskult am Nil

Überlebensporträts: Leben mit einem Euro am Tag

Mega-Hartz-IV am Nil

Der Arbeiter Abu Aschraf: Warten auf Gottes Lohn im irdischen Leben – eine ägyptische Durchhaltegeschichte

Die Straßenhändlerinnen Umm Abdu und Umm Hassan: „Das Wasser fließt nun einmal nicht nach oben“

Die Schneiderin Sana’: Eine Frau, die hundert Männer in die Tasche steckt

Die Bäuerin Amal: Trotz Vogelgrippe heimlich Hühner unterm Bett

Kafkaeske Arabesken: Arabische Bürokratie und der Umgang mit der Macht

Gefühlte Ohnmacht

Die Macht im Kleinen

Ägyptische Odyssee rund um das Auto

Ägyptens Paschas werden abgeschafft

Volkszähler mit bösem Blick

Der Kairoer Schildbürgerstreich

Die beliebtesten Methoden des Freizeitausgleichs in ägyptischen Dienststellen

Die Macht im Großen

Telegrafische Beleidigung des Pharao

Der Obelisk des modernen Pharao

Sport: Heiße islamische Reifen und tödliche Fußballspiele

Die Wiege der Leibesübung

Frauensport – dem Scheich zu sexy

Mit Helm und Kopftuch auf die Piste

Auch im Gaza-Streifen ist der Ball rund

Abpfiff für den deutschen Trainer in Bagdad

Ramadan-Geschichten

Der Fastenmonat zwischen Konsum und Spiritualität

Mac Fastenbrech

Mit der Pille durch den Ramadan

Streit um die Tische der Gnade

Viagra-Datteln zum Ramadan

Spüli-Laternen erhellen die drei Phasen der Fastenzeit

Tagsüber fasten, abends fernsehen

Islamische Sinndeutungen

Die Zerreißprobe: Westlicher Minirock oder züchtiger Abaya-Umhang

Hilfe, meine Tante ist Terroristin

Die Stunde der Kulturkrieger

Kulturkampf im Kinderzimmer

Und der Herr war zufrieden

Mit dem Skalpell an Allahs Werk herumschnitzen

Medienrummel

Irak: Der langsame journalistische Tod

Zwei Fernseher, zwei Welten, derselbe Krieg

Abu Ghraib: Globale entwürdigende Botschaft

Gesucht: Sündenbock – Ausländische Medien zerstören das Image

Kriegsdepeschen

Mit dem Notizblock im Anschlag?

Der Libanon-Krieg

Besuch in der Geisterstadt

Nach Süden, in den Krieg

Korrespondenten-Post aus Beirut

Der Irak-Krieg

In der Vorkriegszeit: Zu Besuch bei Madame Pio

Korrespondenten-Post vom Weg nach Bagdad

Im neuen Irak

Saddam ist weg, es lebe …?

Korrespondenten-Post aus einem geplünderten Haus

Korrespondenten-Post aus einem Präsidentenpalast

Die Insulaner von Bagdad

Lebendig tot in Falludscha

„Meine Gefühle? – Die sind abgestorben“

Danksagung

Ein Tag Honig, ein Tag Zwiebeln

Warum Alltagscollagen aus der arabischen Welt politisch sind

Eine kleine brodelnde Gasse in der Kairoer Altstadt: Zwei Lastenträger mit ihren Handkarren haben sich, mit Bergen von Schuhkartons und Badeschwämmen beladen, in ein paar Autos verkeilt, die nicht ausweichen können, weil mehrere Straßenhändler mit ihrer bunt ausgelegten Ware die Hälfte des Weges blockieren. Es ist heiß, die Luft ist stickig. Es riecht nach den Gewürzen vom Laden an der Ecke und den Abgasen der Fahrzeuge im Leerlauf. Die Ohren sind betäubt vom Hupen der Autos, den Schreien der Straßenhändler, die stoisch weiterhin ihre Waren anpreisen, und dem Gezeter und Gezanke der Festgefahrenen, die sich gegenseitig die Schuld für die Misere zuweisen, ohne dass einer bereit wäre, den Rückwärtsgang einzulegen.

Schließlich stellt sich ein entnervter Passant auf eine Kiste und beginnt einen spontanen Vortrag zu halten. Gestenreich beschwert er sich nicht nur über die Hoffnungslosigkeit der vertrackten Verkehrssituation, sondern des ganzen Landes, ja der ganzen Region. „So geht es nicht weiter. Wir sind ein Heuhaufen, der auf seinen Funken wartet“, schmettert er seinem Publikum entgegen, das inzwischen alle Tätigkeiten unterbrochen hat und gebannt zuhört. Da greift einer der Lastenträger in seine Tasche. „Bitte sehr, mein Herr“, sagt er und überreicht dem verdutzten Redner unter dem Gelächter des Publikums eine Schachtel Streichhölzer.

Die Krise lauert immer in der nächsten Gasse, sie erwartet die Araber, wenn sie nach Hause kommen und Nachrichten hören. Ob in ihrem Land oder ihrer nahöstlichen Nachbarschaft, überall warten die Lunten auf ihre Streichhölzer.

Manchmal ist es einfach nicht mehr auszuhalten – im Großen wie im Kleinen. Der Irak blutet langsam aus. Mein Nachbar in Kairo wirft seinen Müll aus dem Fenster. Im Libanon patrouilliert die Armee auf den Straßen von Beirut, um einen Bürgerkrieg zu verhindern. Mein anderer Nachbar hat gerade sein neunstöckiges Haus illegal um eine weitere Etage aufgestockt, in der gleichen Woche, in der in Alexandria das Fundament eines ähnlich erweiterten Gebäudes nachgegeben und 20 Menschen unter sich begraben hat. In beiden Fällen wurde vermutlich die Baubehörde bestochen.

Der Gazastreifen hungert aus. Im Nildelta kommt es zu ersten Brotunruhen, in Saudi-Arabien soll eine Frau wegen Hexerei gesteinigt werden. Eine andere saudische Frau wird ins Gefängnis geworfen, weil sie es gewagt hat, mit einem männlichen Geschäftspartner bei Starbucks in Riad einen Kaffee zu trinken. Im Jemen reicht ein achtjähriges Mädchen die Scheidung ein.

An meiner Haustür klingelt es. Ali, der Botenjunge von der Wäscherei nebenan, bringt die Bügelwäsche zurück. Mit einem breiten Lächeln überreicht er mir meine frisch geplätteten Hemden. Er würde gerne Englisch lernen, verkündet er, und mit aufgeweckten Augen erzählt er mir seine Geschichte. Der 13-Jährige kommt aus dem südlichen Oberägypten und ist das älteste seiner Geschwister. Weil sein Vater nicht mehr arbeiten kann, musste er die Schule abbrechen. Von seinem bescheidenen Lohn lebt nun eine ganze Familie. Es gibt Zehntausende Alis in dieser Stadt. Es ist, wie gesagt, schwer auszuhalten.

Für die Europäer ist diese Region stets der Inbegriff des Fremden geblieben, egal welchen Namen sie ihr geben. Sprechen sie verklärt vom Orient, dann ist der Ort exotisch aufregend, es duftet nach Koriander und Kardamom, es ziehen die Kamelkarawanen im matten Schein des Halbmondes durch die Weiten der Wüste. In der Zeitung liest man dann vom Nahen Osten. Gemeint ist die größte Zapfsäule der Welt, dort, weit hinter der Türkei, wo die Völker aufeinander schlagen und Araber sich mit den Israelis zanken. Es ist ein Hort der permanenten Krisen und Kriege. Neokonservative Zwangsreformer sprechen dagegen von der arabischen Welt, dem demokratischen Brachland, das es umzupflügen gilt. Eine Gegend, die heilige Krieger und verschleierte Frauen hervorbringt und einen Islam, der unsere westliche Zivilisation bedroht.

Ob Orient, Naher Osten oder Arabische Welt: Dort spiegeln sich Mythen wider, Vorurteile und fremde Machtansprüche. Es ist das Symbol des Anderen. Und das hat weder Vor- noch Familiennamen, tritt höchstens in emotionalisierten Massen auf, verbrennt amerikanische oder dänische Flaggen. Und wenn es doch einmal als Individuum auftaucht, dann als Selbstmordattentäter.

Dieses Buch soll den Menschen in Kairo, Beirut und Bagdad einen Namen und Gesichter geben. Es will zeigen, wie bei aller orientalischer Exotik, in einer von Krisen, Kriegen und Armut geschüttelten Region, Menschen die gleichen Gefühle, kleinen und großen Lebensträume haben wie die Leser dieses Buches. Nicht die Krisen selbst stehen hier im Vordergrund, sondern die Menschen, die sie täglich meistern und dabei noch versuchen ein ganz normales Leben zu führen. „Ein Tag Honig, ein Tag Zwiebeln“, lautet ein arabisches Sprichwort. Es könnte auch das Motto dieses Buches sein. Mit viel Witz, einer gehörigen Portion Gelassenheit, manchmal auch einer lähmenden Gleichgültigkeit und oft einer tröstenden Schicksalsgläubigkeit ziehen die Araber in ihren täglichen Überlebenskampf.

Fast zwei Jahrzehnte sammle ich nun als Nahost-Korrespondent Anekdoten und Geschichten von Menschen in dieser Region. Manche wurden im Laufe der Jahre in deutschsprachigen Zeitungen veröffentlicht, einige waren im Rundfunk zu hören, andere werden hier das erste Mal erzählt. Nicht durch ein Teleobjektiv aus der Ferne beobachtet, sondern durch Nahaufnahmen soll Tuchfühlung aufgenommen und Beziehung hergestellt werden. Es sind heitere und ernste, verrückte und tragische Geschichten, aus dem Leben selbst – aus Honig und Zwiebeln eben.

Wie chauffiert man schweißgebadet seinen Neuwagen durch Kairos Verkehrschaos? Was hat die Wohnung meiner Tante in Alexandria mit dem Klimawandel zu tun? Wie geht man mit den kafkaesken Arabesken einer 7000 Jahre alten ägyptischen Bürokratie um, die Strafzettel für das Überfahren einer roten Ampel verteilt, in einer Straße, in der es gar keine Ampeln gibt? Und über allem: dicke Luft in der Stadt, jenseits der Schadstoffgrenzen, bei der jede europäische Feinstaubdiskussion wie Hohn anmutet.

Aber es geht auch darum, wie Menschen mit etwas mehr als einem Euro am Tag um ihr und das Überleben ihrer Familien kämpfen. Menschen wie Abu Aschraf, der als Metallarbeiter 40 € im Monat verdient und nicht weiß, von welchem Geld er am ersten Schultag seine Kinder einkleiden soll. Wie jenseits des Staates Konflikte geschlichtet werden, mit Sana’, der „Scheichin der Gasse“, einer Schneiderin, die in einem Kairoer Armenviertel zugleich als Friedensrichterin und Bewährungshelferin auftritt. Immer wieder tauchen sie auf, die „Sittat bi-miat ragil“ – die Frauen, die hundert Männer in die Tasche stecken. Frauen wie die Rallyefahrerin Laleh Saddigh, bei der das Kopftuch sichtbar wird, wenn sie ihren Helm abnimmt. Sie alle entsprechen so gar nicht dem westlichen Bild von der schwachen, ohnmächtigen muslimischen Frau.

Es soll nichts beschönigt werden. Hier geht es auch um Tabus. Viel ist von Heuchelei und den zwei Gesichtern islamischer Gesellschaften die Rede. Vom Kampf zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dessen Front hinter Waschpulver und Windeln im hinteren Regal in Abu Summers Tante-Emma-Laden in Bagdad verläuft, wo der christliche Händler Whisky, Wodka und Dattel-Arrak feilbietet und fast ausschließlich Muslime zu seinen Kunden zählt. Oder vom Sextourismus in Kairo: Im Eigenversuch wird getestet, wie das Netzwerk aus Pförtnern, Wohnungsmaklern und Prostituierten funktioniert, das meist reichen Golfarabern käufliche Liebe verschafft.

Deutlich wird auch die kulturelle Zerreißprobe der Menschen. Zwischen Konsum und Spiritualität meinen viele auf der Suche nach ihrer Identität ihr Heil in schnellen islamischen Patentrezepten zu finden, bei einer Art „Instant-Islam“: schnell ein Kopftuch auf, flugs einen Bart wachsen lassen – so treten Äußerlichkeiten ins Zentrum der eigenen Religiosität. Und dann ist da noch der Frust, stets politisch auf der Verliererseite zu stehen, sei es gegenüber dem überlegenen Westen, Israel oder den eigenen arabischen Regimes. Ein Gefühl, das zur Folge hat, dass sich selbst meine eigenen, verwestlichten Tanten als potenzielle Terroristen outen.

Auch Berichte aus den Kriegsgebieten enthält dieses Buch. Es sind keine Front-Reportagen, in kugelsicherer Weste recherchiert, sondern Geschichten von hinter der Front, aus dem Libanonkrieg oder von den zerplatzten Lebensträumen einer befreundeten irakischen Familie. Jahrelang hatte sie einem Leben ohne Saddam entgegengefiebert. Groß, aber bald enttäuscht, waren ihre Hoffnungen nach dessen Sturz im neuen Irak. Inzwischen sind sie froh, das Land mit heiler Haut verlassen zu haben. „Niemals hatten wir die Wahl“, sagt die Irakerin Intisar heute, „keiner hat sich Saddam ausgesucht, und nach ihm hatten wir keine andere Wahl als zu flüchten.“

Vielleicht ist es genau das, was die Autoren des UN-Berichtes zur „Entwicklung in der arabischen Welt“, meinen, wenn sie zu deren Beschreibung zu den Sternen greifen: „Der moderne arabische Staat folgt im politischen Sinne einem astronomischen Modell, in dem die Staatsmacht ein schwarzes Loch darstellt, das seine soziale Umgebung in einen Zustand versetzt, in dem sich nichts bewegt und aus dem es kein Entrinnen gibt.“

Medien verkürzen. „Erklären Sie uns den Nahen Osten in 40 Sekunden“, lautet die Aufgabe, die das Fernsehen bei einer Live-Schaltung in eine der arabischen Hauptstädte stellt. „Können Sie uns 80 Zeilen zum Thema Islam, Libanon oder Irak schreiben?“, fragt der Zeitungsredakteur am Morgen. „Kann ich eigentlich nicht“, will ich immer antworten. Die folgende Alltagscollage aus der arabischen Welt, die Nahaufnahmen aus dem Nahen Osten, der Soundtrack aus dem Orient, sind zumindest ein Versuch. Mit dem Blick auf die Alltagsfacetten wird das politische Geschehen nachvollziehbarer als durch manche Analyse und ganz sicher als durch jeden Nachrichtenbericht. Insofern ist dies auch ein politisches Buch, ganz nah am Leben.

Wenn es am Ende dem europäischen Leser seine unmittelbaren und doch so fernen arabischen Nachbarn einen kleinen Schritt näher gebracht hat, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Denn wie lautet das arabische Sprichwort, der weise Rat an alle Wohnungssuchenden: „Al-Gar aham min Al-Dar“ – die Nachbarn sind wichtiger als das Haus selbst.

Kairo: „Zu viel ist nicht genug“

Jeden Tag ein Festival voller Widersprüche

Es gibt ihn, jenen paradiesischen Ort, an dem alle Sinnesorgane gleichzeitig beflügelt werden. Es ist ein permanentes Bad der Reize. Manche behaupten dagegen, er käme eher der Hölle gleich, jener Platz, an dem die Rezeptoren 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche nicht abschalten können.

Die Einwohner des Ortes selbst scheinen sich allerdings nicht mit solch neurologisch-philosophischen Fragen aufzuhalten. „Zu viel ist nicht genug“, lautet das Motto, mit dem die Kairoer ihren turbulenten Alltag bewältigen. Sei es die Lautstärke des Muezzins oder des übersteuerten Autoradios, die schrille Farbe eines Hauses, seien es die vielen bunten Lämpchen, die hektisch blinkend die Neueröffnung eines Ladens ankündigen, oder die mit Glasperlen bestickten goldenen Badeschlappen in der Auslage des Schuhgeschäftes: „Kairo – jeden Tag ein Festival“, verkündet ein Plakat an der Auffahrt zu einer der Nilbrücken im Zentrum der Stadt. Solange es nur laut, bunt und schrill zugeht, so lange ist die Welt am Nil in Ordnung. In der Umm Al-Duniya, der Mutter aller Städte, hat sich diese Lebensphilosophie, voll aufzudrehen, ins Unermessliche gesteigert.

Vereinzelt gibt es Versuche, den Wahnsinn zu messen. Das Nationale Forschungsinstitut veröffentlichte eine Studie, laut der in der Kairoer Innenstadt zwischen 7 und 22 Uhr ein durchschnittlicher Geräuschpegel von 85 Dezibel herrscht. Das entspricht in etwa einem in der Nähe vorbeirauschenden Güterzug. Auf den großen Plätzen und Verkehrsknotenpunkten der Stadt wurden im Schnitt sogar 95 Dezibel gemessen – gleich dem Lärm eines Pressluftbohrers.

Vor der schieren Zahl der Menschen, die die Nilmetropole ihr Zuhause nennen, gehen die Statistiken in die Knie. Sie lässt den Atem stocken. Etwas mehr als 18 Millionen, hieß es bei der letzten Volkszählung, die allerdings bekannt dafür ist, dass sie beileibe nicht alle zählt (siehe Seite 106 ff.). Und dann sind da noch weitere zwei bis drei Millionen Pendler aus der Umgebung, die jeden Tag in die Hauptstadt zur Arbeit pilgern. Wie viele Kairoer es auch immer sein mögen, stets hat man das Gefühl, dass sie alle da sind, immer und überall, unmittelbar auf Tuchfühlung, wo man sich selber gerade befindet. Sei es, dass sie mehr oder weniger geduldig im Stau in der Innenstadt auf die ersehnte Weiterfahrt hoffen, sei es, dass sie als Traube vor dem Schalter einer Amtstube warten und versuchen, alle gleichzeitig die Aufmerksamkeit eines einzigen Beamten zu erhaschen, sei es, dass sie sich in einen U-Bahn-Wagen quetschen. Jede Fahrt, jede Erledigung ist eine gefühlte Überbevölkerung. Wenn das Münchener Olympiastadion mit 70 000 Menschen ausverkauft ist und man die Zuschauer auf dessen ganzer Fläche, einschließlich des Spielfeldes, verteilen würde, erhält man die gleiche Bevölkerungsdichte wie in Schubra, einem Kairoer Viertel neben dem Hauptbahnhof. Und Schubra ist nicht Manhattan. Es gibt hier keine Hochhäuser.

Kairo ist nicht nur voller Menschen, es ist auch voller Widersprüche. Die Stadt ist ein Brennglas, in dem sich alle Gegensätze und Konflikte dieser Erde bündeln. Bettelarm und stinkreich, Tradition und Moderne, Islam und Verwestlichung, Stadt und Land: In Kairo leben sie alle Tür an Tür. Auf dem Grünstreifen vor dem Internetcafé grasen die Ziegen. Auf einem Dach vergnügen sich die Einwohner an einem Swimmingpool mit Bar, während unweit davon auf einem anderen Dach in einem kärglichen Verschlag Hühner und Menschen zusammenleben.

Es ist eine Stadt mit vielen Städten. Mit so genannten Aschwaiyat – informellen Armenvierteln, die ohne jegliche Infrastruktur-Planung illegal entstanden sind und die 40 Prozent der Stadtfläche bedecken. Dahinter befinden sich die neuen, exklusiven Compounds der Schönen und Reichen, die sich immer mehr in umzäunten, abgesicherten Vororten in der begrünten Wüste ansiedeln. Und dann ist da noch die dahinvegetierende Innenstadt, deren einstiger bourgeoiser Glanz langsam verfällt.

Nur in der islamischen Altstadt rund um die Al-Azhar-Universität, in der sich islamische Baudenkmäler drängeln, ist die Zeit stehen geblieben, nicht aber das Leben. Es gibt wohl keinen Ort auf der Welt, in dem das Konzept vom lebenden Museum besser praktiziert wird. Sehr zum Leidwesen des Tourismusministeriums, das die Bewohner am liebsten in die Wüste schicken und eine sterile Altstadt Marke „Disney Orient“ hervorzaubern möchte, als devisenbringenden Ausstellungs- und Erlebnispark. Aber Al-Hamdulillah – Gott sei Dank –, bis jetzt ist Kairo noch immer Kairo geblieben.

Der arabische Name Kairo, „Al-Qahira“, bedeutet „die Siegreiche“. Im überfüllten, chaotischen modernen Kairo hat dieser Ehrentitel eine neue Bedeutung gewonnen. Die Stadt, die ihre Einwohner jeden Tag besiegt. Oder besiegen vielmehr die Einwohner sich gegenseitig und die Stadt gleich mit? Das Leben in der lauten, überbevölkerten, korrupten und widersprüchlichen Stadt, in der nicht nur die Abgasglocke einem den Atem raubt, zermalmt so manche Biografie.

Es gibt Tage, an denen auch einem Korrespondenten das Zuviel mehr als genug ist. Dann bleibt von der Hass-Liebe zu der Stadt, die alle Kairoer eint, nur noch das negative Gefühl übrig. Gedanken ans baldige Auswandern machen sich breit. Aber dann passiert immer etwas, das zum Umdenken zwingt. Etwa mein Erlebnis mit dem Kinderwagen meiner Tochter. Ich hatte ihn auf den Autodachträger gelegt, in der ägyptischen Unart, keine Zeit mit dem Festbinden zu verschwenden. Nach ein paar Kilometern auf der Nilstraße begannen mich Autofahrer anzuhupen, einer schnitt mir gar mit quietschenden Reifen den Weg ab. Den gleichzeitig aus allen offenen Autofenstern tönenden Rufen war schließlich zu entnehmen, dass der Kinderwagen irgendwo da hinten auf der Uferstraße liege. Doch da bremste bereits ein Taxi ab und der breit grinsende Fahrer hievte das verlorene Gerät aus seinem Kofferraum.

Auf die Frage, wie ich mich revanchieren könne, nickte er, beugte sich ins Auto und gab dem schlafenden Baby einen Kuss. „Mein Tag ist gerettet“, verkündete er unter dem Lachen der anderen Autofahrer, deren Fahrzeuge inzwischen die gesamte Hauptstraße blockierten. Da wusste ich: Kairo hat mich doch wieder.

Es sind dieser Humor, diese Gelassenheit und ihre großmütige Hilfsbereitschaft, die die Kairoer trotz aller Widrigkeiten des Lebens in der arabischen Megastadt bewahrt haben. Das wird auf den folgenden Seiten deutlich. Sei es mein Nachbar mit den Hühnern auf dem Dach, seien es die Anstreicher eines staatlichen Kaufhauses, die betenden und witzelnden Mitfahrer bei einer eher beängstigenden Aufzugfahrt, Umm Buqqu oder die „Mutter der scharfen Zunge“ mit ihrer Kairoer Beleidigungsagentur – sie alle machen Kairo zum permanenten Festival, dem man verfällt wie einer Sucht, von deren Zuviel man nicht genug kriegen kann.

Wenn der Hahn kräht, ehe der Muezzin ruft

(Kairo, den 22. Mai 2005)

Davon konnten schon die Pharaonen ein Lied singen: Die Landflüchtigen bringen ihre Dorfkultur in die Stadt. Daran hat sich bis heute nichts geändert, wie man am Fall meiner neuen Nachbarn sehen kann. Nachdem voriges Jahr in der Baulücke nebenan ein dreistöckiges Gebäude errichtet worden war, zog eine Familie ein. Nach wenigen Tagen tauchte ein halbes Dutzend Hühner auf dem Dach auf. Es folgten zwei Paar Enten, verstärkt von fünf schnatternden Gänsen. Von meinem Küchenfenster aus beäugen wir uns seitdem misstrauisch, das Federvieh und ich.

Morgens weckt mich nicht mehr der übersteuerte Gebetsruf der nahen Moschee, sondern der hysterische Hahn von nebenan. Wenn dann im Laufe des Tages die Kairoer Sonne Dach und Geflügelkot aufheizt, weht eine recht ländlich anmutende Brise herüber.

Man stelle sich vor, in Berlin oder Wien zieht plötzlich ein kleiner Bauernhof auf den Balkon des Nachbarhauses. Gesetzgebung, Gesundheitsamt und Lärmschutzverordnung stellen dem alteingesessenen Städter mannigfache Handhabe gegen den dörflichen Eindringling zur Verfügung. Notfalls droht man mit dem Tierschutzverein. Nicht so in Kairo, wo die Behörden wahrlich andere Probleme zu bewältigen haben als ein paar gackernde Hühner auf dem Dach, zumal in den Armenvierteln der Stadt die ländlichen Neuankömmlinge wie selbstverständlich ihr Vieh halten.

Was bleibt, ist ein freundliches Gespräch mit dem neuen Nachbarn Hagg Mustafa. Wenn er das Federvieh verkaufe, könne er einen ähnlichen Dachgarten wie ich anlegen, mit duftendem Jasmin zur Freude aller Anwohner, so mein augenzwinkernder Ratschlag. Hagg Mustafa winkt lachend ab. Bei meiner Nachbarin handle es sich um seine Zweitfrau mit seinen Kindern, erklärt er mir stolz. Die Gute komme nun einmal vom Land und wünsche sich nichts mehr, als morgens weiterhin ihre eigenen Eier in die Pfanne zu hauen und gelegentlich ihr eigenes Huhn zu rupfen. Er könne seiner jüngeren Zweitfrau einfach keinen Wunsch abschlagen. Und schließlich dürfe jeder in seinem Haus machen, was er wolle. Ende des Palavers.

Also finde ich mich mit meinem Schicksal ab. Es hat schließlich auch etwas Idyllisches, wenn die Nachbarskinder jeden Morgen vergnügt die Eier einsammeln. Und siehe da: Ein paar Hühner kommen selten allein. Vergangene Woche brach vor dem Nachbarhaus ein Tumult aus. Ein paar Männer versuchten verzweifelt, eine störrische Kuh von ihrem Kleinlaster zu laden. Mit allen Tricks wurde das Rindvieh schließlich in die untere Etage getrieben. Wenn nun gelegentlich aus dem benachbarten Kellergewölbe ein lang gedehntes Muhen zu vernehmen ist, lehne ich mich resigniert, aber auch ein wenig zufrieden, zurück. Die frische Milch ist sicherlich viel gesünder als die im Supermarkt und wird dafür sorgen, dass mir meine Nachbarn lange erhalten bleiben.

Die „müde“ Seite des Warenerwerbs

(Kairo, den 1. August 1999)

Jeder Ägyptenbesucher kennt sie: die Bazarhändler, die jeden Kunden wort- und gestenreich umwerben. „Hallo Mister, Monsieur, Señor … kommen Sie hierher, riechen Sie, schmecken Sie, probieren Sie – kaufen Sie. Ich bin Mister Billig.“

In welcher Sprache sie ihr Opfer ansprechen, erkennen erfahrene Bazaris meist schon am Schuhwerk der schlendernden Kunden. „Die Deutschen erkenne ich immer an ihren hässlichen, bequemen Schuhen und außerdem sind sie das einzige Volk der Welt, das Socken in Sandalen trägt“, verriet mir einmal einer der Bazarschlepper im Vertrauen. Beobachtungsgabe und psychologische Kenntnisse haben die Verkäufer im Blut. Nach ein bisschen Anpreisen und Feilschen ist man handelseinig. Am Ende sind beide Seiten zufrieden, der Käufer, weil er meint, ein Schnäppchen gemacht zu haben, und der Bazari in dem siegreichen Gefühl, den anderen übers Ohr gehauen zu haben. Alle sind glücklich – arabische Einkaufskultur pur. Das ist aber beileibe nicht alles, was Kairos Shoppingszene zu bieten hat. Es gibt noch eine andere Seite des Warenerwerbs, jene gigantischen staatlichen Kaufhäuser in der modernen Innenstadt. Ihre wohlklingenden Namen wie Omar Effendi, Cicurel oder Sednawy stammen noch aus den 20er Jahren, als hier die Kairoer Oberschicht an den mit der neuesten Mode aus Europa bestückten Kleiderständern entlangflanierte. Damals konnten die Grand Magasins durchaus mit den Einkaufsparadiesen von London, New York oder Paris konkurrieren.

Damit war es nach der Revolution der freien Offiziere vorbei. Nach dem Suezkanal und den Banken wurden 1961 auch die Kaufhäuser verstaatlicht. Von da an ging es steil bergab. Heute haben die Haute-Couture-Etablissements von einst den Charme verstaubter sozialistischer Warenmagazine, die sich zu einer Art Via Dolorosa, einem „Weg der Schmerzen“ für die Kundschaft, verwandelt haben. Wer hier einkauft, muss starke Nerven haben, festen Willens sein, genau wissen, was er sucht und eine gehörige Portion Geduld mitbringen.

Jene Kaufhäuser sind der Inbegriff dessen, was Ägypter normalerweise als „taaban“, als „müde“ bezeichnen. Nicht etwa, dass hier wie in deutschen Kaufhäusern nach mehreren Einsparungswellen praktisch kein Verkaufspersonal mehr aufzutreiben ist. Das ist im Omar Effendi im Überfluss vorhanden. Es trinkt Tee, bohrt in der Nase, hat auch schon einmal den Kopf zu einem kleinen Nickerchen auf den Verkaufstresen gelegt und zeigt sich ansonsten gegenüber jeglicher Störung durch fragende Kunden immun. Für Bettbezüge sei hier niemand zuständig, aber der Kollege müsste demnächst kommen, lautet die Information einer Gruppe Verkäufer, die es sich in der Bettenabteilung gemütlich gemacht hat.

Immerhin machen sich in der Ecke tatsächlich zwei Männer eifrig an einem Regal zu schaffen. Ihre mit frischer Farbe befleckten Overalls zeichnen sie sofort als der Malerzunft zugehörig aus. Ohne mit der Wimper zu zucken, streichen sie das Regal und mit ihm gleich auch die darauf liegenden Waren an. Das sei schließlich egal, da die Bettbezüge ohnehin in Plastikfolie verpackt seien, lautet ihr verblüffendes Argument. Zugegeben, eine gewisse Logik hat es schon, die Waren gleich mit anzustreichen. So spart man sich das Warnschild „Frisch gestrichen“. Im Übrigen: Ein bisschen Lackfarbe hat noch keinem Kunden geschadet, meinen sie, und Chef habe gesagt, das solle gemacht werden, und nach vier hätten sie Feierabend. Also könne man den Auftrag nur während der Öffnungszeiten erledigen. Auf die Idee, ihre Zeit damit zu verschwenden, wenigstens die Waren zuvor aus dem Regal zu nehmen, wären die beiden nie gekommen. Auch das halbe Dutzend herumlungernder Verkäufer scheint das Ganze nicht weiter zu stören.

Immerhin helfen die beiden Maler am Ende bei der Suche nach der richtigen Größe des gewünschten Bettbezugs (der eigentliche Verkäufer war immer noch nicht aufzutreiben). Dann gilt es noch die „Herausforderung Kasse“ zu überwinden. Die Kassiererin ist zwar immerhin da, wenngleich sie sich äußerst gelangweilt über ihre Registrierkasse lehnt. Sie hat nichts zu tun, denn die potenziell bezahlende Kundschaft muss auf den Einpacker warten. Der hat sich angeblich zum Gebet verflüchtigt.

Dieses wurde anscheinend nicht erhört, denn übel gelaunt kommt er schließlich nach einer Viertelstunde um die Ecke. Mein Bezug wird lieblos eingepackt (die Farbe an der Plastikfolie ist inzwischen getrocknet). Für den in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Service zahle ich am Ende sogar etwas mehr, als ich es in einem der privat geführten Läden getan hätte. Als ich mit meinem mühsam erstandenen Beutestück von dannen ziehe, winken die beiden Maler zum Abschied. „Vorsicht, frische Farbe“, witzeln sie, glücklich, dass ich das Richtige gefunden habe, und machen sich nun frohgemut über das nächste Regal her.

Diät für Fahrstuhlkabinen

(Kairo, den 8. Oktober 1995)

Wir sind umgezogen. Anstatt uns wieder im nervenraubenden Geschehen der alles verschlingenden Stadt niederzulassen, haben wir beschlossen, Kairo in den nächsten Jahren ein wenig von oben zu betrachten. Der atemberaubende Blick aus dem 16. Stock spricht seine eigene Sprache. Alles ist wunderschön – wäre da nicht dieser kleine Haken.

„Bismillah Al-Rahman Al-Rahim“ – „Im Namen Gottes des Barmherzigen und Allmächtigen“, flüstert mein Mitfahrer verstört vor sich hin, als sich die Türen des Aufzugs schließen und das Gefährt seinen Weg nach oben sucht. Während die Kabine mit lautem Krächzen den Schacht entlangschrammt, versucht ein weiterer Mitfahrer die angespannte Atmosphäre ein wenig aufzulockern. „Die Kabine hat in den letzten Monaten zugenommen und zwängt sich daher nur noch mit Mühe durch den Schacht. Sie braucht eine Diät“, witzelt er. Die Mitreisenden lachen lauthals, fast als wollten sie ihre mittlerweile bis zum Platzen angestaute Angst überspielen. „Hamdillah a la Al-Salama“ – „Danke Gott dafür, heil angekommen zu sein“, verabschieden sich die Mitreisenden im 16. Stock.

Dass der Aufzug überhaupt funktioniert hat, war, wie sich später herausstellen sollte, ein purer Glücksfall. „Der Fahrstuhl muss sich ein wenig ausruhen“, war das überzeugende Argument des Pförtners, als wir mit unseren Kisten in seinem Reich ankamen. Zwischen 11 und 14 Uhr sowie 16 und 18 Uhr schwelgt die angekratzte Kabine in ihrer wohlverdienten tariflich festgelegten Pause.

Derweil erweist sich unser Lift als durchaus nicht einzigartig. Viele alte Bürgerhäuser im Zentrum sind bis heute mit alten Kolonial-Fahrstühlen ausgerüstet. Mit ihren königlichen Käfigschächten und holzgetäfelten Kabinen wirken sie, als seien sie noch von einer Dampfmaschine angetrieben. Ersatzteile dürfte es schon seit Jahrzehnten nicht mehr geben, und als wolle man noch, so gut es geht, für weitere hundert Jahre einen reibungslosen Betrieb gewährleisten, triefen Seilzug und Aufhängung von schwerem Maschinenöl. Nostalgisch hängt auch der schwere Geruch des Öls und des von Würmern zerfressenen Holzes im Treppenflur.

Neulich kam übrigens unser Bürobote völlig bleich und zitternd zurück, bevor er seinen Auftrag erledigen konnte. Er hatte die Aufzugtüre geöffnet und wollte eintreten, als er merkte, dass keine Kabine da war und er gerade dabei war, seinen Fuß in einen leeren Aufzugschacht zu setzen. Im letzten Moment hielt er sich an der Türe fest, bevor er 13 Stockwerke nach unten stürzte. Wenige Tage darauf brachte die Liftfirma an jedem Stockwerk ein arabisches Warnschild an: „Bitte stellen Sie vor dem Eintreten sicher, dass die Aufzugskabine vorhanden ist.“

In anderen Kairoer Gebäuden geben die Gastgeber ihren Gästen nützliche Tipps für die Fahrt. „Falls das Seil reißt, sofort in die Knie gehen“, lautet etwa ein gut gemeinter Rat. Und zur endgültigen Beruhigung bekommt man, heil oben angekommen, erzählt: „Ein Paar hat in der Hockstellung einen Aufzugabsturz aus dem achten Stock überlebt. Man muss das einfach abfedern.“

Wer in seinem Leben noch nie in einem Fahrstuhl stecken geblieben ist, sollte auf jeden Fall zwecks Erfahrungsbereicherung einen längeren Besuch in der Nilmetropole wagen. Ein Berliner Freund ist gar einmal im hundert Meter hohen Aussichtsturm der Stadt hängen geblieben. Bereits nach wenigen Minuten brach in der Kabine Panik aus, die selbst die Hartgesottensten hemmungslos um Hilfe schreien ließ. Seitdem verweigert sich mein Freund der automatisierten vertikalen Fortbewegungsart.

Aber keine Panik. Alles findet seine Lösung. Wenn in unserem Haus der Strom ausfällt und der Aufzug stecken bleibt (das passiert mindestens zweimal wöchentlich), macht sich der Pförtner auf den Weg und sammelt in den Büros eine Spende für den Elektriker. Diejenigen, die Glück hatten und nicht kurz zuvor noch in den Aufzug gesprungen waren, machen sich geduldig bis zu zwanzig Stockwerke auf den Weg nach oben oder unten, oder gehen ins nächste Café, bis der Elektriker sein Werk beendet hat und es wieder heißt: Freie Fahrt – im Namen Gottes des Barmherzigen und Allmächtigen.

Die Beleidigungs-Agentur

(Kairo, den 12. Juli 1993)

Lautstark ausgetragener Streit, Schimpftiraden, neugierig zusammenströmende Passanten: All das ist ein täglich wiederkehrendes Bild in den Straßen von Kairo, wo das Klima nicht nur im Sommer hitzig ist. Der unbescholtene Beobachter denkt sich nichts weiter dabei und geht nach kurzem Zuhören seines Weges.

Das arabische Tratschblatt Sabah Al-Kheir wusste nun in einer skandalösen Enthüllungsstory von einer Agentur ganz besonderer Art zu berichten: Aufgedeckt wurden die Machenschaften der „Umm Buqqu-Agentur für Prügel und Beleidigungen“ mit Sitz in einem der Slum-Vororte von Kairo.

Das System dieser Geschäftsstelle gestaltet sich relativ einfach. Wer sich mit seinen ärgsten Feinden, Konkurrenten oder Nebenbuhlern nicht selber die Finger schmutzig machen will, der mietet kurzerhand die Crew von Umm Buqqu, zu Deutsch etwa „Mutter der scharfen Zunge“. Sie erledigt das delikate Geschäft für ihren Auftraggeber auf eine möglichst professionelle Weise.

Zu feilschen gibt es dabei nicht viel, Umm Buqqu, eine Fachfrau der Kairoer Unterwelt, weiß, was sie von ihren Kunden verlangen kann. Eine gezielte Schimpfattacke mit den dreckigsten Ausdrücken ist schon für umgerechnet ein Viertel Monatslohn eines Lehrers zu haben. Ein künstlich gestalteter Affront mit einem Grundset an beleidigenden Ausdrücken, einschließlich einer Auswahl von leichten Schlägen gegen eine Frau, kostet schon das Doppelte. Wer einen Mann zurechtweisen will und zusätzlich „Schläge mit den Absätzen von Frauenschuhen auf den Kopf“ bestellt (eine für ägyptische Männer besonders erniedrigende Art der Kränkung), der legt noch einmal das Doppelte drauf. Dazu kommen etwaige Gerichtskosten, für den Fall, dass sich die Mitarbeiter der Agentur nicht so ohne Weiteres aus der Affäre ziehen können.

Bezahlt wird dabei eine Expertise ganz besonderer Art. Die Mutter der scharfen Zunge, die, wie sie selber sagt, früher als Taschendiebin tätig war, hat sich schon damals als gute Fighterin angepriesen. Am Anfang stellte sie nur ihren Freunden und der Nachbarschaft ihre speziellen Fähigkeiten zur Verfügung. Später ging sie dazu über, einen Vorschuss zu verlangen und sich den Rest nach vollbrachter Leistung auszahlen zu lassen.

Mit Fatima Sewifi, Künstlername „Fatima die Amazone“, hat sie sich auch eine äußerst gut qualifizierte Partnerin an Land gezogen. Deren besondere Fähigkeiten: Sie ist Meisterin im Haareziehen und hat auch ansonsten akrobatische Kampfqualitäten, die denen von Laura Croft in nichts nachstehen. Umm Naseh – Mutter der routinierten Verschlagenheit – gehört ebenfalls zum inneren Stab der Agentur. Ihr Wortschatz gleicht einem Lexikon der dreckigsten Ausdrücke, die selbst Kennern der Materie die Luft nehmen. Umm Buqqu selbst ist eine meisterhafte Trommlerin, die die Performance der Frauen meist rhythmisch begleitet, wozu sie einige Reime gedichtet hat.

Aufgeflogen ist das Ganze, als ein kleines Mädchen über die Existenz der geheimen Agentur plauderte. Ihr Vater hatte die Frauen angestellt, um der Lehrerin seiner Tochter, deren Erziehungsmethoden nicht gerade als zimperlich gelten, einmal alles so richtig heimzuzahlen.

Die Behörden gehen dem Fall nun nach. Doch das ägyptische Gesetz weist in solchen Fällen Lücken auf. Mehr als die Hälfte des Entgelts für einen Schimpfeinsatz der niedrigsten Kategorie werden die Frauen für ihre Aktion gegen die unbeliebte Lehrerin wohl nicht als Strafgeld blechen müssen.

Verkehr als überwältigende Naturgewalt

Mit dem Totengott Anubis auf dem Beifahrersitz – Autofahren in der arabischen Welt

Im Leben eines gewöhnlichen Verkehrsteilnehmers in Kairo gibt es Dinge, die lassen sich weder in die Worte einer Straßenverkehrsordnung fassen noch als Road Movie verfilmen. So erweist sich schon die Fahrt vom Flughafen zum Hotel für jeden, der die ägyptische Hauptstadt das erste Mal besucht, als größter aller noch kommenden Kulturschocks. Da ist stets der erste ungläubige Blick durch die Heckscheibe, wenn der Fahrer, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, die erste rote Attrappenampel überfährt. Es folgen Adrenalinstöße, wenn im Gewühl mit haarscharfen Manövern um den besten Platz gekämpft wird, nach dem Motto: Liegt der Kotflügel um Zentimeter vorn, hat man gewonnen. Und dann liegt das Hotel möglicherweise noch in einer Einbahnstraße und ist viel günstiger gegen die Fahrtrichtung zu erreichen.

Verkehr in Kairo, das ist eine turbulente Mischung aus sportlicher Missachtung grundlegender Verkehrsregeln, einer korrupten Verkehrspolizei, einer Ansammlung von Fahrzeugen, die das Prädikat „verkehrstauglich“ schon seit Jahrzehnten verloren haben, und natürlich der obligatorischen Hupe. Die Benutzung des letzteren Gerätes gilt weniger der Warnung vor Gefahr als der Aufmerksamkeitserheischung. Will heißen: Hallo, lieber Fahrnachbar – hier bin ich.

Doch nicht nur für Fahrer, auch für Fußgänger hält Kairo Überraschungen bereit. Hier ein Tipp für die Frage aller Fragen von Kairo-Neulingen. Wie überquere ich eine Straße, deren Strom nie abreißt? Jeden Morgen auf dem Weg ins Büro sehe ich sie: jene bemitleidenswerten ausländischen Geschöpfe, die sehnsüchtig und voller Todesangst auf das ägyptische Nationalmuseum auf der anderen Straßenseite blicken. Zwischen ihnen und den altägyptischen Artefakten liegt eine von Kairos belebtesten Hauptverkehrsstraßen. Zwar wollen sie den pharaonischen Jenseitskult in Form von Mumien studieren, wollen aber nicht selbst schon vorher dem Totengott Anubis die Hand schütteln. Zunächst gilt: Wer auf eine Lücke wartet, kommt nie vom Fleck. Stattdessen langsam, aber bestimmt über die Fahrbahn schreiten. Jedes Zögern und jede Rückwärtsbewegung könnte fatale Folgen haben. Dabei immer das Weiße im Auge des Fahrers des nächsten Fahrzeuges fest im Blick behalten. Direkter europäisch-arabischer Blickkontakt kann Leben retten.