Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

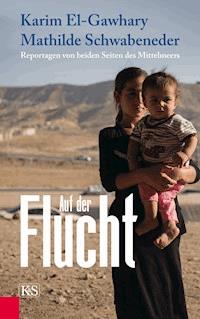

Sie fliehen vor Krieg und Terror aus Syrien und dem Irak und vor der Armut in Afrika. Viele Millionen sind es. Allein in der libanesischen Bekaa-Ebene leben über 200.000 Menschen in notdürftig mit Planen abgedeckten Verschlägen. "Ich habe mein Baby bei Schnee und Eis zur Welt gebracht und in der Kälte ist es dann gestorben", erzählt etwa Fatma. Manche wagen den lebensgefährlichen Weg durch die Wüste und über das Meer. "Das Schlimmste", sagt Dembo aus Gambia, "war die Fahrt durch die Sahara." Eine Flasche Wasser musste für eine Woche reichen. Hinzu kam die peinigende Angst, auf dem vollgepferchten Pick-up zu sterben. Für Schlepper sind Flüchtlinge ein gutes Geschäft. Sie bringen "mehr Geld als Drogen", brüstet sich ein Drahtzieher der römischen "Mafia-Capitale". Nur wenige schaffen es in sichere Staaten - wie die menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen gelingen kann, zeigt das letzte Kapitel des Buches.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KARIM EL-GAWHARYMATHILDE SCHWABENEDER

Auf der Flucht

Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers

www.kremayr-scheriau.at

ISBN 978-3-218-01001-6 Copyright © 2015 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus, Wien Foto auf dem Schutzumschlag: Vianney Le Caer/Zuma/picturedesk.com Typografische Gestaltung und Satz: Michael Karner, Gloggnitz Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien

Inhalt

Von der Gnade des Geburtsortes

Die Schrecken von Krieg und Vertreibung

Auf der Flucht aus Syrien

Auf der Flucht im Irak

Die Reise der Hoffnung

Die Ausbeutung des Elends

Das Gesetz des Meeres

Großraming: Das Tal nicht im Kopf

Und jetzt?

Von der Gnade des Geburtsortes

Karim El-Gawhary

Was muss ein Kind erlebt haben, das so etwas zeichnet? Am lila gekritzelten, bedrohlichen Himmel ist schemenhaft ein Flugzeug zu erkennen. Schon deutlicher sind die Bomben zu sehen, die es abwirft. Unten werden schwarze Figuren in Stücke gerissen. Am meisten sticht das Rot ins Auge, der Schwall von Blut, den das Kind mit Wachsmalkreide zwischen abgerissenen Gliedmaßen, Köpfen und um jede einzelne Figur gezeichnet hat.

Das Bild stammt von dem achtjährigen syrischen Flüchtlingskind Abdallah im Libanon und wurde mir in einem Kindergarten in Beirut gezeigt, der ein paar der Kleinen aus dem Nachbarland aufgenommen hat. Viele der syrischen Kinder liefern solche Werke des Grauens ab. Ein Grauen, das sie sich nicht in ihren kleinen Köpfen ausgedacht haben können, sondern das sie zu Papier bringen, weil sie es selbst erlebt haben. Die Zeichnung sagt mehr aus als tausend Berichte aus dem syrischen Krieg, die kaum mehr einer liest. Wovor Abdallah mit seiner Familie geflohen ist, bedarf keiner weiteren Erklärung mehr.

Auf der Flucht war auch die Syrerin Soha, als sie mit ihren vier Töchtern und 160 anderen syrischen Flüchtlingen von der ägyptischen Mittelmeerküste aus auf einem alten Kutter ins Meer stach. Die Gruppe wollte nach Italien. Bereits wenige Kilometer vor der Küste sank das Boot und übergab die Flüchtlinge dem Meer. Soha hatte als einzige eine Schwimmweste an. Ihre vier Töchter im Alter zwischen drei und elf Jahren klammerten sich panisch an die Mutter. Die Gruppe drohte unterzugehen, weil die Schwimmweste das Gewicht von fünf Menschen nicht über Wasser halten konnte. Soha war in einer Lage, die sich keine Mutter der Welt vorstellen will. Wenn sie nicht alle ertrinken sollten, musste sie sich entscheiden, welches ihrer Kinder sie loslässt.

Doch Soha konnte und wollte sich nicht entscheiden, strampelte, um über Wasser zu bleiben und wartete ab, was als Nächstes geschehen würde. Als Erstes ließ die dreijährige Haya los und tauchte für immer in den Fluten ab. Ihr folgten Sama und dann Julia in die Tiefe des nächtlichen Meeres. Sechs Stunden später wurde Soha mit ihrer ältesten Tochter Sarah von der ägyptischen Küstenwache aus dem Wasser geborgen. So kam es, dass sie diese Geschichte überhaupt noch erzählen konnte.

Es gibt viele Sohas, von denen wir nie hören werden. Vielleicht sind es solche Geschichten, bei denen man kurz innehalten sollte, um sich Gedanken über die Gnade des eigenen Geburtsortes zu machen und sich zu vergegenwärtigen, dass es reiner Zufall ist, dass der Leser oder die Leserin wahrscheinlich im friedlichen, relativ wohlhabenden Europa geboren wurde. Man hätte genauso gut in Aleppo, Damaskus, Homs oder Mossul das Licht der Welt erblicken können. Und vielleicht würde man dann heute auch eines Nachts im Mittelmeer strampeln und sich dabei überlegen müssen: Welches meiner Kinder lasse ich los? »Ich habe nichts dazu beigetragen, in der Lotterie des Lebens fern von täglichem Kriegshorror und Verfolgung geboren worden zu sein.« Sich das klarzumachen, ist das beste Rezept gegen Überheblichkeit und Indifferenz in der gegenwärtigen Flüchtlingsdebatte, in der es keine einfachen Antworten gibt, die aber von einem Grundgefühl der Empathie gegenüber jenen getragen sein sollte, die zur Flucht gezwungen wurden und um deren Geschichten es in diesem Buch geht.

In den ägyptischen sozialen Medien kursierte Anfang Mai 2015 ein fiktiver Abschiedsbrief eines syrischen Flüchtlings, geschrieben bevor er im Mittelmeer ertrunken ist. Darin heißt es: »Danke liebes Meer, du bist der einzige, der mich ohne Visum aufgenommen hat … und danke liebe Fische, dass ihr mich aufgefressen habt, ohne nach meiner Religion oder nach meinen politischen Verbindungen zu fragen.« Unterschrieben: »Wenn ihr das lest, bin ich leider ertrunken.«

Ich musste an diesen Brief denken, als ich im selben Monat auf der Mittelmeerinsel Malta recherchierte und auf dem großen Friedhof in Valletta einen Strauß Blumen auf die Steinplatten eines namenlosen Grabes niederlegte, in dem 24 Menschen ruhen. Die einzigen Leichen von über 700 Flüchtlingen, die zwei Wochen zuvor vor Malta ertrunken waren. Die Sonne brannte auf die Steinplatten, auf denen nur noch ein weiterer, schon vertrockneter Blumenstrauß lag. Es war irgendwie ein passendes, schmuckloses Mahnmal europäischer Flüchtlingspolitik.

Mein Kopf ist voll mit so vielen Flüchtlingen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe und deren Geschichten auch der Inhalt dieses Buches sind. Amscha, die Jesidin, die ich in einem kleinen Dorf in der Nähe des kurdischen Dohuk getroffen habe, wohin sie sich vor ihren IS-Peinigern geflüchtet hat, die sie zuvor wie Vieh verkauft und gekauft hatten. Oder der kleine 13-jährige Ibrahim, dessen Mutter es zwei Wochen zuvor zusammen mit ihm und 140 anderen Flüchtlingen auf einem Kahn von der Küste östlich von Alexandria aus nach Italien schaffen wollte, als die ägyptische Küstenwache das Boot aufbrachte und Ibrahims Mutter direkt neben ihm erschoss. Oder der junge Essam, den ich in einem Hinterzimmer im libanesischen Tripoli getroffen habe, mit mehreren Schusswunden aus dem Krieg in Syrien und einigen Kugeln im Körper, der mir eine seiner Nieren zum Verkauf anbot, um im Gegenzug endlich medizinisch versorgt zu werden. Oft denke ich auch an Majada, das kleine, drei Monate alte, unheimlich süße syrische Baby, das ebenfalls in Tripoli in meinen Armen in einem vertrauten Moment kurz weggenickt war, ohne Sorgen, weil das kleine Mädchen noch keine Ahnung hatte, dass es weder syrische noch libanesische Papiere besitzt und zumindest bürokratisch auf dieser Welt gar nicht existiert.

Viele Geschichten der Verzweiflung habe ich im Kopf, eine Verzweiflung, die so groß ist, dass die Menschen, die sie mit sich tragen, sich von keiner noch so hohen unsichtbaren Mauer im Mittelmeer werden aufhalten lassen.

Als Korrespondent für die arabische Welt habe ich gleich dreifach mit Flucht zu tun. Da sind die arabischen Länder wie Syrien und der Irak, deren unsagbar brutalen Konflikten die Menschen zu entfliehen suchen. Es sind aber auch arabische Länder, in die die meisten fliehen. Über 90 Prozent der syrischen Flüchtlinge leben heute in den Nachbarländern, also auch im Libanon und in Jordanien, die Flüchtlingszahlen im Verhältnis zur Bevölkerung haben, die man sich in Europa nicht einmal annähernd vorstellen kann. Und es sind die Mittelmeerküsten der arabischen Welt, die dem Rest als Ausgangspunkt für ihren Traum von einem sichereren und besseren Leben dienen. Es ist unmöglich, in der arabischen Welt dem Thema Flucht zu entfliehen.

Aufgeschrieben habe ich hier Fluchtgeschichten aus den letzten vier Jahren, seit Beginn des Syrienkonfliktes. Vieles davon wirkt so aussichtslos und dramatisch, dass selbst ich als erfahrener Nahostkorrespondent, der aus vielen Kriegen und Krisen in den letzten zwanzig Jahren berichtet hat, manchmal nachts aufwachte, weil mich manche dieser Fluchtgeschichten bis in den Schlaf verfolgten. Insofern ist dieses Buch auch ein Stück Therapie, denn indem man die Geschichten weiterzählen kann, verarbeitet man sie auch selbst. In ihnen steckt aber auch eine große Portion Ohnmacht, darüber zwar berichten zu können, aber auf die einzelnen Schicksale wenig Einfluss zu haben. »Vielen Dank für das Gespräch, lieber Flüchtling«, und dann zieht jeder seines Weges. Von den meisten, die ich getroffen habe, weiß ich nicht, ob sie heute immer noch im selben Verschlag leben, ob sie im Mittelmeer ertrunken sind oder ob sie inzwischen irgendwo in Europa Schutz gefunden haben. Nur eines weiß ich sicher: In den Orten, von denen die Menschen geflohen sind, in den Hütten, Verschlägen und Lagern, in denen sie nach ihrer Flucht hausten, ist die Lage in den meisten Fällen in den letzten vier Jahren nicht besser, sondern oft sogar noch schlechter geworden.

Vielleicht, weil das alles zu düster ist und auch weil in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion von manchen so zynische, manchmal offen rassistische, oft auch einfach nur von Angst getragene Töne angeschlagen werden, war es mir wichtig, dieses gemeinsam mit meiner Kollegin Mathilde Schwabeneder geschriebene Buch mit einem Lichtblick zu beenden. Schließlich sollen die Leser nicht an dieser Welt verzweifeln. Es ist kein Ende in rosaroten Farben, sondern erzählt die Geschichte eines Dorfes. Frei nach dem Anfangszitat aller Asterix-Bände über die Gallier: »Wir befinden uns im Jahr 2015 n. Chr. Ganz Österreich sieht die Flüchtlinge als Bedrohung. Ganz Österreich? Nein! Ein von unbeugsamen Oberösterreichern bevölkertes Dorf hört nicht auf, hilfsbereit zu sein.« Es war etwas ganz Besonderes für mich, von meiner üblichen Rolle als Auslandskorrespondent in die für mich ungewöhnliche eines Lokalreporters zu schlüpfen und einmal vollkommen abseits meines üblichen Berichtsgebietes für ein paar Tage in das oberösterreichische Biotop von Großraming einzutauchen. Die dortigen Gallier: 2700 Einwohner, 50 Flüchtlinge, ein engagierter Pfarrer und ein ebensolcher Bürgermeister und eine Gruppe unbeugsam menschlicher Ehrenamtlicher, alleingelassen von jeglicher staatlichen Unterstützung und von der Politik. Die modernen Römer hatten sich hier rund um das Dorf nicht in befestigten Lagern hinter Palisaden, sondern eher in den Amtsstuben der nächsten Asylämter verbarrikadiert, angeführt von den Cäsaren visionsloser Politik.

Ich ziehe meinen Hut vor diesem Dorf, das anfangs den Flüchtlingen mit den üblichen Ressentiments begegnete, das aber dann über sich hinausgewachsen ist und »das Tal im Kopf« hinter sich gelassen hat. Die Tage dort haben mir Mut und Hoffnung gegeben, dass eine lange, traumatische Flucht auch in offenen und Zuneigung spendenden Armen enden kann. Die Wahrheit, nicht die bittere, sondern die durchweg gute, ist: Es gibt in Deutschland und Österreich inzwischen viele Großramings, viele gallische Dörfer, auch wenn sich die Medien gerne auf die Negativbeispiele stürzen. Täglich gelebte Hilfsbereitschaft ist eben leiser als die Schreie der Demagogen. Das Zusammenleben mit Flüchtlingen ist vielerorts inzwischen einfach zur gelebten Normalität geworden, mit allen damit einhergehenden täglichen Höhen und Tiefen für alle Seiten.

Als ich in einem meiner Facebook-Postings wieder einmal die verzweifelte Lage der Flüchtlinge im Mittelmeer beschrieben hatte, bekam ich darauf einen Kommentar, der sich mir eingeprägt hat: »Irgendwann werden mich meine Enkel fragen, was ich damals getan habe, als ich davon wusste, wie viele Menschen täglich bei der Überquerung des Meeres sterben, oder was ich unternommen habe gegen das Unrecht, das Flüchtlingen widerfährt«, schreibt der Facebook-Nutzer Mario Schwaiger und fährt fort: »Soll ich dann sagen: Ich habe moralische Diskussionen mit Leuten geführt, die meinten, das Boot sei voll? Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem ich mich rechtfertigen muss.« Dem ist nichts hinzuzufügen.

18. Juni 2015

Die Schrecken von Krieg und Vertreibung

Mathilde Schwabeneder

Die junge Frau ist die Einzige, die mit mir reden will. Plötzlich taucht sie zwischen den aus Plastikplanen und Jutesäcken errichteten Notunterkünften auf. Sie habe keine Angst mehr. Weder vor den Geheimdienstlern, die es hier in der libanesischen Bekaa-Ebene zur syrischen Grenze in Massen geben soll, noch vor Terroristen oder islamistischen Extremisten. Nur eine Bitte hat sie: Sie will anonym bleiben. Dann beginnt sie zu erzählen: von ihrer Flucht aus Homs; ihr Mann am Steuer, ihr zehnjähriger Sohn Ali auf dem Rücksitz. In den Armen hält er seinen einjährigen Bruder Ashraf. Es scheint, als wären sie den Kämpfen gerade entkommen, als sie einen Schuss und ein dumpfes Geräusch hört. Die junge Mutter dreht sich um und blickt in Alis schreckgeweitete Augen. Einen Augenblick ist es ganz still im Auto. Dann zerreißt Alis gellender Schrei die gespenstische Stille. Ein Querschläger hat den Kopf des kleinen Ashraf zerfetzt. Sein Kopf, sagt die Mutter mit zitternder Stimme, sei regelrecht explodiert. Zwei Jahre alt wäre er jetzt geworden. Bei unserem Gespräch sitzt der zehnjährige Ali wie versteinert neben seiner Mutter. Seit dem tödlichen Schuss spricht er kaum mehr. An seiner Kinderhand sind die Wunden des Durchschusses zu sehen.

Bei der Rückfahrt nach Beirut ist es auch in unserem Auto still. Ich bin eigentlich wegen eines Papstbesuches hier, doch meine Gedanken sind woanders. Sie sind bei den vielen Menschen, denen ich im Laufe meiner journalistischen Arbeit begegnet bin, bei den Opfern von Krieg und Vertreibung. Meine Erinnerungen reichen weit zurück. Und weit weg. Mitten in den Sudan.

Begonnen hat alles an einem Spätwintersonntag im Jahr 1997. Meine ältere ORF-Kollegin Dolores Bauer, eine seit Jahrzehnten engagierte Radio-Journalistin und exzellente Afrikakennerin, rief mich an. Sie wolle mir einen Vorschlag machen, auf den man nicht sofort antworten könne, sagte sie einleitend. »Ich habe eine ganz einzigartige Einladung bekommen. Ich soll einen Hilfsgüterflug in die Nuba-Berge begleiten, doch mein Arzt sagt zu so einer harten Expedition nein.« Alles sei noch unklar, fügte sie hinzu. Nicht einmal, ob der Flug angesichts des Bürgerkriegs im Sudan überhaupt möglich sei, stehe fest. Aber: »Du interessierst dich für Menschenrechte«, ermutigte sie mich. »Das ist eine einmalige Chance, Einblick in eine völlig unbekannte Situation zu erhalten.«

Ein paar Tage danach, in denen ich mich mit der blutgetränkten Geschichte dieses größten afrikanischen Staates vertraut gemacht hatte, sagte ich zu. Ich informierte mich besser über den Genozid an den Nuba und stellte fest, dass die schweren Menschenrechtsverletzungen von der internationalen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurden. Hunderttausende Menschen starben, ohne dass die Welt wirklich davon Notiz nahm.

Knapp vor Ostern stehe ich dann in Lokichokio, ein einst winziges Grashüttendorf in einer der ärmsten und trockensten Gegenden Kenias. Seit 1989 dient es der UNO als Basis für die Operation Lifeline Sudan. Hier steht auch ein Kriegskrankenhaus: riesige Zelte für Tausende Menschen; jahrelang das größte War-Hospital der Welt.

Unser Flugzeug befindet sich am äußersten Rand des kleinen Flughafens. Dort, wo das Gelände nahtlos in die karge Savanne übergeht. Wie getarnt durch die dicke Staubschicht steht es da, so als wüsste es um seine Funktion. Es ist eine DC3 aus dem Jahr 1945 und unser Flug wird kein legaler sein. Die Grenzen von Kenia in den Sudan sind geschlossen, die Flugverbindungen in das bürgerkriegsgeschüttelte Nachbarland verboten. Wer von hier Richtung Norden abhebt, hat das Land offiziell nie verlassen.

Nervosität breitet sich während der Vorbereitungen zum Abflug auf dem Flugplatz aus. Hitzige Debatten, deren Inhalt mir erst später bekannt geworden ist. Keine Waffen, schärft der Organisator, der Comboni-Missionar Renato Sesana, seinem Mittelsmann von der SPLA, der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee, ein. Es dürfen nur Saatgut und Medikamente geladen werden. Erst als das Tauziehen ein Ende hat, wird das Flugzeug bestuhlt. Nicht für alle ist ein Sitzplatz vorhanden. Einer von uns acht wird für den Start an einen der Saatgutsäcke geschnallt.

Es ist ein riskantes Unterfangen, das ist auch mir klar, denn die Nuba-Berge sind schon jahrelang komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Der Pilot kann nur auf Sicht fliegen, ohne jeglichen Funkkontakt, da wir ja als fliegendes »U-Boot« auf rund 4000 Meter Höhe unterwegs sind. Als sich die Wolken über den Nilmarschen verdichten, tauchen plötzlich Zweifel auf, ob eine Landung überhaupt möglich sein wird. »Wir wissen nicht genau, wo sich der Airstrip befindet«, erklärt der Buschpilot. »Die Pisten werden wegen der Kämpfe ständig verlegt. Ich muss daher sehen können, wo ich landen kann.«

Die Landung erfolgt sechs Stunden später. Der Airstrip ist kurz und steinig. Ein kleines Stück Land, auf dem Büsche und Bäume gerodet wurden, mehr nicht. 45 Grad im Schatten, sagt der Pilot, und schon muss alles ganz schnell gehen. Dutzende Männer und Frauen tauchen auf und laufen auf die Piste. Sie laden Kisten und Säcke aus, da startet das Flugzeug bereits durch und hebt wieder ab. Landung und Start, lerne ich, sind höchst gefährlich. In diesen wenigen Minuten ist das Flugzeug ein perfektes Ziel für die Feinde, sprich: die Regierungstruppen. Der Beweis – eine vor langer Zeit ausgebrannte Maschine – steht in Sichtweite.

Zwei Wochen später sollen wir uns wieder an dieser Stelle einfinden. Dann würde man uns abholen, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Jetzt bin ich plötzlich in den mythenbehafteten Nuba-Bergen im Zentralsudan, ein Gebiet so groß wie Österreich, dessen eine Hälfte – in der wir sind – von der SPLA kontrolliert wird. Wie eine Insel mitten im Feindesland. Rundherum herrschen die islamistischen Regierungstruppen. »Wir kennen seit Jahrzehnten nichts als Krieg«, erzählt mir George, ein beinahe zwei Meter großer junger Lehrer. Sein strahlendes Lächeln ist fast zahnlos, sein Körper nur Haut und Knochen. »Der Hunger trifft uns alle«, fügt er hinzu, so als hätte er meine Gedanken erraten.

Ein stundenlanger Fußmarsch über Stock und Stein liegt vor uns. Die ersten Kilometer müssen wir rennen. Es ist wichtig, so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone der Landepiste herauszukommen. Überall können Regierungsmilizen lauern, schärft man mir ein.

George nimmt mir mein einziges Gepäckstück, einen kleinen Rucksack, ab. »Nehmt nur das Allernotwendigste mit«, hat uns Renato Sesana eingetrichtert. »Jedes Kilo weniger bedeutet ein Kilo Medikamente mehr.« Worauf ich nicht verzichtet hatte, war meine Wasserflasche. »Die musst du fest an dich nehmen«, rät mir George, als wir loslaufen, »denn Trinkwasser ist hier das Kostbarste überhaupt.«

Ein paar Kilometer später ist die Flasche leer. Ich habe alles ausgetrunken und habe trotzdem Durst.

Rundherum ist die Landschaft von der unbarmherzigen Sonne völlig versengt. Nicht nur die Bombardements haben den als besonders tüchtig beschriebenen Bauern ihre Lebensgrundlage entzogen, auch der Klimawandel setzt ihnen zu. »Es regnet kaum mehr«, erklärt mein Begleiter und erzählt, mit welcher Härte die Regierungstruppen die rebellische Region in die Knie zwingen wollen. »Sie kommen mit ihren Flugzeugen, den Antonovs, und sie kommen im Sturzflug. Sie bombardieren die Menschen auf den Feldern, in ihren Hütten und bei den Wasserstellen. Manchmal treiben sie ihre Opfer vor sich her, erst dann werfen sie die Bomben. Sie haben offenbar auch noch Spaß daran, uns zu töten.« Die Überlebenden haben aus Angst vor den ständigen Angriffen ihre Dörfer in den fruchtbaren Ebenen verlassen und sind hinauf in die Berge geflüchtet. Als Flüchtlinge im eigenen Land leben sie in Höhlen versteckt und meist kilometerweit von einer Wasserstelle entfernt. Menschen, die chancenlos sind, eine Flucht ins sichere Ausland anzutreten.

Es ist schon fast Abend, als wir unser Ziel erreichen: Das Headquarter des lokalen SPLA-Commanders, eine Ansammlung kleiner Hütten. Der Schreck ist groß, als wir erfahren, dass unsere kleine Kiste mit Lebensmitteln gestohlen worden ist. Das Abendessen scheint gestrichen, doch die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und so wird uns das gebracht, was die Menschen in diesem unzugänglichen Flecken Erde noch haben: ein paar Jungzwiebeln, ein paar Mangos, ein halbverhungertes Huhn.

Das Huhn stammt von der Frau des Kommandanten, oder genauer seiner Nebenfrau. Am Morgen darauf kommt sie auf mich zu. Sie lacht und tippt sich mit dem Zeigefinger auf die Brust. »Hosna«, sagt sie mehrmals. Dann tippt sie mich an. »Mathilde«, antworte ich, und die Buben und Mädchen, die in Respektabstand alles beobachten, springen auf und rufen lachend und klatschend: »Mathilde, Mathilde …« Weder sie noch die anderen jungen Frauen haben jemals eine »weiße Frau« gesehen, sagt George. Da legt Hosna meine Hand auf ihren vorgewölbten Bauch. Sie ist schwanger. Plötzlich umarmt sie mich ganz fest. Es tut mir leid, dass ich gehen muss, aber meine Reise hat erst begonnen. Lange Fußmärsche liegen vor uns.

Die Zeit in den Nuba-Bergen bringt mich immer wieder an den Rand der eigenen Grenzen. Ich lerne jeden Tropfen Wasser zu schätzen, denn dafür gehen die meist jungen Frauen oft stundenlang zum nächsten Wasserloch und riskieren dabei, entführt und vergewaltigt zu werden. Ich bin oft zu Tränen gerührt, mit welchem Stolz diese Menschen das Beste aus dieser Hölle machen. Und manchmal schäme ich mich für die Welt, aus der ich komme.

Eines Tages bricht Chaos in einem kleinen Dorf aus. Fluglärm ist zu hören. Doch es ist keine der gefürchteten Antonovs, es ist eines der seltenen Lifeline-Flugzeuge. Mit erhobenen Armen stehen die Menschen auf der großen Lichtung. Jubel brandet auf, als es plötzlich Säcke regnet. Doch die Freude schlägt in Enttäuschung und Verwunderung um. Einige der aufgeplatzten Säcke enthalten dicke, kratzende Militärdecken, andere Secondhand-Kleider. Ein kleines Mädchen hat einen mit Strass und Lurex durchwirkten Body einer Luxusmarke ergattert und wundert sich über das »sonderbare Kleid«. Eine junge Frau blickt erstaunt auf eine schon etwas vergilbte, bodenlange Samtrobe. Neben ihr sammelt ein Junge die Getreidekörner auf, die sich beim Aufprall überall verteilt haben. Er hat einen kleinen, kaputten Metallbecher in Händen. Diesen füllt er fast ehrfurchtsvoll. Dann tritt er seinen Heimweg an.

Als ich George frage, was er sich gewünscht hätte, sagt er: Salz. »Wir haben seit vielen, vielen Jahren kein Salz. Ich träume von gesalzenem Essen.«

Auch heute, während ich dieses Buch schreibe, nehme ich oft wahr, dass Menschen, die ständig am Rand der Vernichtung leben, dankbar für Kleinigkeiten sind. Und wie wichtig es ist, die Hintergründe ihres Schicksals zu kennen, um ihre Ausweglosigkeit zu begreifen. So wie in den Nuba-Bergen.

In diesem irrwitzigen Krieg, in dem ich mich 1997 wiederfinde, geht es um die gewaltsame Umsetzung der Scharia, um Erdöl und internationale Begehrlichkeiten. Die Opfer sind meist unschuldige Zivilisten, Christen wie Muslime.

Als wir zwei Wochen später zu unserem SPLA-Headquarter zurückkommen, sagt George, er solle mich zu Hosna in die Frauenhütte bringen. Er bleibt draußen, denn hinein darf er nicht. Ich muss mich bücken, um durch den Eingang zu kommen. Meine Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Dann sehe ich sie auf einer Holzpritsche liegen. Auf dem Boden sind dunkle Flecken. Es riecht nach Blut. Auf Hosnas Stirne stehen Schweißperlen. Lächelnd hält sie mir ihr soeben geborenes Baby hin. Sie tippt auf die Brust des kleinen Mädchens und flüstert: »Mathilde«.

Ich bleibe lange bei ihr sitzen und wünsche ihr und der Kleinen, in einer Sprache, die sie nicht versteht, Glück, Frieden und viel Freude.

Bald darauf brechen wir wieder auf. Ein letzter langer Fußmarsch. Spätestens am mittleren Vormittag sollen wir beim Airstrip sein. Wenn das Flugzeug bis 12 Uhr nicht kommt, dann verschiebt sich alles auf den nächsten Tag. Um 13 Uhr ist die Moral unserer Gruppe schwer angeschlagen. Die Vorstellung, hier auf unbestimmte Zeit bleiben zu müssen – ohne Essen und Trinken – macht auch mir Angst. Eine halbe Stunde später belebt sich plötzlich die Landschaft. Wie von Geisterhand erheben sich unter den Büschen und Bäumen Menschen und deuten alle in eine Richtung. Wir Europäer sehen nichts. Wir hören auch nichts. Erst nach einiger Zeit nehmen wir das Flugzeug wahr. Als es aufsetzt, rennen wir alle gemeinsam los. George hebt mich in das Flugzeug, das mit noch offener Tür wieder abhebt. Ich kann mich kaum verabschieden. Der Pilot zieht hoch. Unter uns weit über tausend Menschen, die uns winkend verabschieden.

Tränen rinnen mir über die Wangen. Ich bin so glücklich, diesem Inferno zu entrinnen. Aber ich fühle mich auch wie eine Verräterin, denn ich habe die Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen.

Hosna und Mathilde habe ich nie wiedergesehen. Sie haben mir aber den Blick für andere geöffnet.

Die Schicksale Vertriebener begleiten seitdem meine Arbeit. Ich bin Flüchtlingen in vielen Ländern – von Angola bis Mosambik, von Ruanda bis Mazedonien – begegnet. Jetzt, wo Karim El-Gawhary und ich dieses Buch schreiben, sind weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht.

22. Juni 2015

Auf der Flucht aus Syrien

Karim El-Gawhary

Zwanzig Jahre weniger Leben

Zahlen sind trocken und lassen nicht hinter einzelne Schicksale blicken, aber manchmal lässt sich der Horror in Syrien auch mathematisch ausdrücken. Die für mich erschreckendste Zahl sind nicht die vier Millionen syrischen Flüchtlinge, die aus dem Land geflohen sind, oder die 7,6 Millionen Menschen, die ihr Zuhause verlassen haben und auf der Suche nach einem sicheren Ort im eigenen Land sind. Das sind die immer wieder zitierten Zahlen der größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, an die haben wir uns inzwischen gewöhnt und die steigen rasant. Wenn Sie diesen Absatz zu Ende gelesen haben, hat bereits wieder eine syrische Familie das Nötigste zusammengepackt und versucht, sich in Sicherheit zu bringen.

Die für mich wohl schockierendste Zahl drückt ein Minus an Leben aus. In nur vier Jahren, seit Beginn des Syrien-Konfliktes, ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Syrien um sage und schreibe zwei ganze Jahrzehnte gesunken, von 75,9 Jahren auf 55,7 Jahre. Die Menschen leben heute in Syrien um fast ein Drittel weniger lang als früher. Zwanzig Jahre weniger Leben im Schnitt pro Mensch: Würden Sie mit Ihrer Familie in einem solchen Land bleiben oder würden auch Sie Ihre Koffer packen?

Die Zahl stammt aus dem UN-Syrien-Krisenbericht, der zum vierten Jahrestag des Syrien-Konfliktes im März 2015 veröffentlicht wurde. Das dramatische Sinken der durchschnittlichen Lebenserwartung in Syrien ist auf die wachsende Armut, das zusammengebrochene Gesundheitssystem, aber auch direkt auf die Folgen der Kriegsgewalt zurückzuführen. Bei den Kriegstoten kann nur grob geschätzt werden. Im Jahr 2014 waren laut UN-Bericht ungefähr 210.000 Bürgerkriegstote erreicht, 840.000 Menschen wurden verwundet. Zusammen macht die Zahl der Toten, Verstümmelten und Verwundeten sechs Prozent der Bevölkerung aus.

Viele staatliche Dienstleistungen sind vollkommen zusammengebrochen. 2014 ging ungefähr die Hälfte der schulpflichtigen Kinder in Syrien nicht mehr zur Schule. Die meisten von ihnen haben im Krieg bereits zuvor drei Schuljahre verloren. Für diese Generation ist der Bildungszug praktisch abgefahren. Die offizielle Arbeitslosenrate ist von 15 Prozent in vier Jahren um fast 58 Prozent gestiegen. Vier von fünf Syrern leben unter der Armutsgrenze. Zwei Drittel der Syrer vegetieren laut dem UN-Bericht in »extremer Armut« dahin und schaffen es nicht, sich mit den nötigsten Dingen des Lebens zu versorgen.

Auch 21 Hilfsorganisationen meldeten sich am vierten Jahrestag des syrischen Konfliktes mit einem Bericht unter dem Titel »Failing Syria« zu Wort. Der lässt kein gutes Haar an den Konfliktparteien in Syrien, den Mitgliedern des Sicherheitsrates und anderen UN-Mitgliedstaaten, »die Resolutionen ignoriert oder untergraben haben«. Auch dort werden ernüchternde Fakten präsentiert. Danach war 2014 das blutigste Jahr des Konfliktes, das mindestens 76.000 Syrer das Leben kostete. Insgesamt sind nach diesem Bericht bisher 220.000 Menschen zu Tode gekommen.

Nach vier Jahren Krieg hat sich der Zugang zu Hilfsgütern nicht verbessert, sondern verschlechtert: 4,8 Millionen hilfsbedürftige Menschen befänden sich in Gebieten, die von den Vereinten Nationen als »schwer zugänglich« definiert wurden. Dies seien 2,3 Millionen mehr als im Vorjahr, hieß es in dem Bericht. Gleichzeitig habe der Hilfsbedarf zugenommen: 5,6 Millionen Kinder seien auf Hilfsleistungen angewiesen, 31 Prozent mehr als 2013. Und, was vielleicht am dramatischsten ist: Während die Not immer größer wird, steht immer weniger Geld zur Verfügung. 2013 waren laut dem Bericht noch 71 Prozent der erforderlichen Nothilfemaßnahmen zum Schutz von Zivilisten finanziert worden. 2014 sank dieser Anteil auf 57 Prozent. Für Kathrin Wieland, Geschäftsführerin von »Save the Children« Deutschland, war das Jahr 2014 »das dunkelste seit Ausbruch dieses fürchterlichen Krieges«. Die bittere Realität sei, dass der UN-Sicherheitsrat die UN-Resolutionen nicht umgesetzt habe, erklärte sie. »Alle Konfliktparteien haben unverantwortlich gehandelt und die Forderungen des Sicherheitsrates ignoriert. Die Zivilisten, darunter viele Kinder, werden nicht geschützt vor der Gewalt, und ihr Zugang zu humanitärer Hilfe hat sich nicht verbessert.«