16,99 €

Mehr erfahren.

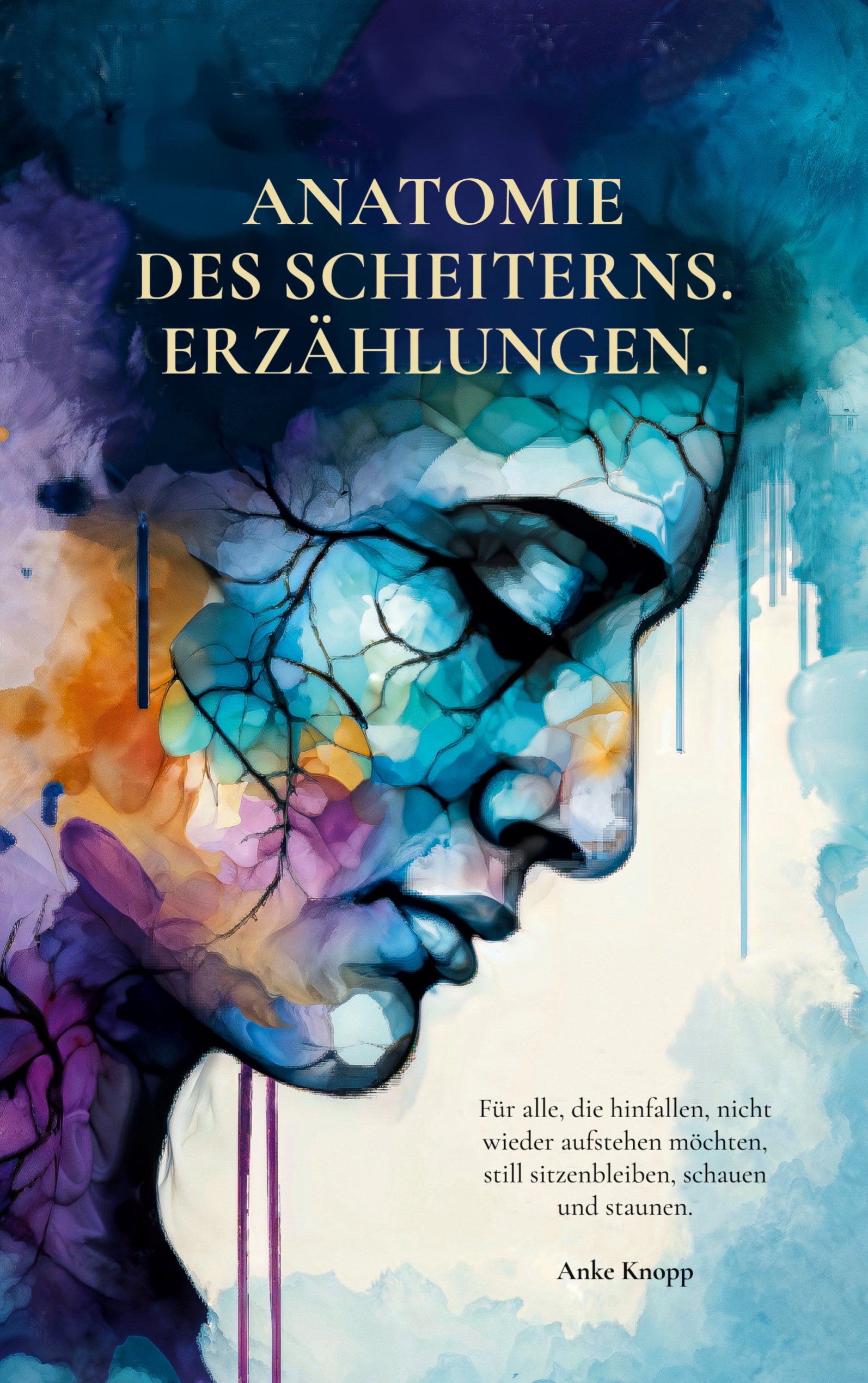

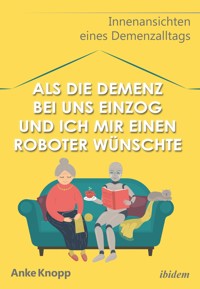

Zentrales Thema dieses außergewöhnlichen Buches ist Demenz als neue Volkskrankheit. Anke Knopp er- und durchlebte in der eigenen Familie gleich zwei akute Fälle, begleitete sie und erlebte so jahrelang den Alltag von und mit Dementen. Sie berichtet einfühlsam von dieser Zeit – und gibt emotionale und berührende Einblicke in die private Betreuung von an Demenz Erkrankten, vom Leben zuhause bis zur Unterbringung in einer Demenz-Wohngemeinschaft. Selbst bekennende Digitalenthusiastin, reflektiert Anke Knopp darüber hinaus, was alles unter Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) bereits möglich ist oder sehr bald sein wird – stets nachdenklich, aber voller Faszination und immer mit Blick auf den Menschen. Vieles spricht dafür, dass bald Roboter umfassend in der Pflege eingesetzt werden, Demenzkranke betreuen – und dass KI-Systeme deren nimmermüde zuhörende Gesprächspartner sein werden. Doch welche ethischen Fragen wirft ein Abschieben von hilflosen Menschen in die Arme von Computern auf? Wer legt das Verhalten der Systeme fest? Ist die KI Fluch oder Segen für den Umgang einer Gesellschaft mit ihren Alten? Und: Ist die Entwicklung unausweichlich? Die derzeit aktive Generation entscheidet, wie sie selbst im Alter leben – und gepflegt – werden möchte. Es ist an der Zeit, dass wir unvoreingenommen die technischen Möglichkeiten abwägen und durchdenken. Anke Knopps sehr lesenswertes Buch liefert wichtige Anstöße – bei weitem nicht nur für die Angehörigen an Demenz Erkrankter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

Vorspann

Plötzlich ist da ein Gast, der nie wieder auszieht

Leben ohne Geist

Lebenspläne

Wie alles begann – auf einem Bein ab in die Demenz

Licht aus!

Lilo

Nachts in der Notaufnahme

Vollmachten und Folgen

Diagnose Demenz – wenn sie da ist, was dann?

Ich will nach Hause

Die Sache mit dem Kreuz

Ärztemangel

Demenztourismus

Neue Galaxie: Die Gerontopsychiatrische Abteilung

Ich werde auf dem Platz erwartet!

Die Erleuchtung

Der Schock – ab jetzt 24/7

Die Zeit zuhause

Skurriles mit Anfang und ohne Ende

Lass mich an deine Titten fassen

Nachbarschaft und Schnitzel

Zwölf und vierundzwanzig macht einhundertfünfunddreißig

Töne, Poesie, Turm und Tod

Allein zuhause

55 Zoll und Tiefenschärfe

Tor nach draußen

Mit freundlichen Grüßen Ihrer Krankenkasse

Wo ist Mutter?

Wiederfinden als Nebenjob

Urlaub mit Demenz

Nach Hause telefonieren

Gartenarbeit

Können Sie sich die Schuhe zu binden?

Die Blauback‘sche Marie

Einsteigen bitte!

Das halbe Schwein geht über die Ladentheke

Von Klo und Kleidung

Brot und Spiele

1.000 Tage und 1.000 und eine Nacht

Einkaufen und Fotografie

Bekanntschaft mit Wischmopp und Delir

Implantate, unterschreiben Sie hier!

Die schwarz-weiße Riesenelster

Gerontoabteilung mit Weihnachtsmännern

Die Zeit im Heim

Ankunft im neuen Leben

Alltag im Heim

Gott und Zeitensprünge

Scheitern, jeden Tag scheitern

Nachts im Heim und mystische Kräfte erwachen

Wann spricht man vom Sterben – und wie lange dauert das?

Vom Singen und Zwischentönen

Job adé – unbezahlte Care-Arbeit juchhe!

Trockene Tage und Nächte: Windeln wickeln

Die Clownin kommt

Bunte Smarties – Tabletten wider Willen

Mehr Zeit fürs Händchenhalten

Preiserhöhung um 50 Prozent

Omi vor Waldlichtung in Grün und Gelb

Der Tod hat viele Gesichter

„Der Mensch will nicht sein, wie er ist.“

Literaturverzeichnis

Impressum

ibidem-Verlag

Für Jürgen und Kai.

Für Lilo und Ur-Omi.

Danksagung

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Valerie Lange für das feinfühlige Lektorat und den unerschütterlichen Mut, sich durch das digitale Dickicht zu wühlen.

Von Herzen bedanken möchte ich mich bei Jürgen. Ohne seine Weitsicht, Motivation und Geduld bei allen meinen Stunden in der Betreuung und im Heim wäre dieses Buch nicht entstanden.

Ich danke den vielen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz gegen das Vergessen, ein Lächeln und den einen oder anderen Tipp, allen voran Monika. Besonders zu Dank verpflichtet bin ich Birgit, ohne sie wäre so manche Stunde die letzte gewesen.

Ein herzlicher Dank geht an Ulrike und Heiko für die vielen Gespräche beim Chinesen übers Altwerden und das Leben an sich.

Ein herzlicher Dank geht an meine Mutter. Sie wird mein digitales Testfeld.

Vorspann

Eigentlich hatte ich mir für mein Leben ab 50 etwas ganz anderes vorgenommen. Die Familienphase lag hinter mir. Jetzt sollte es heißen: Freiheit, Selbstbestimmung – ich komme. Aber dieser Traum zerplatzte, weil sich längst schädliche senile Plaques in den Hirnen meiner Angehörigen abgelagert hatten. Kleine Ursachen mit großer Wirkung: Demenz war das Ergebnis. Eine Diagnose, die mein Leben, unser Leben, von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellte. Die Demenz als Synonym für einen Alltag „ohne Geist“ beherrschte uns. Vergessen, fortschreitende Alltagsuntauglichkeit und Absurdität wurden zum roten Faden unseres Daseins. Dabei war mir Demenz bis zur Diagnose nur aus Erzählungen anderer bekannt.

Gefühlt konnte mittlerweile jeder eine Geschichte von einem zu pflegenden Menschen mit Demenz beisteuern. Bisher war ich dabei staunende Zuhörerin. Das Gehörte ließ sich als Leiden der Anderen weg filtern. Dann aber stand ich von einem Augenblick auf den anderen selbst mittendrin im Geschehen. War ungefragt eine direkt Betroffene. Unvorbereitet. Man kann wütend werden über so viel Unverschämtheit einer Krankheit, die sich anschickte, Macht über einen zu erlangen.

Ich erlebte nun hautnah, wie es ist, einen Demenzkranken zu pflegen und zu betreuen – meine heute 86-jährige Tante Liselotte, genannt „Lilo“. Von den Versuchen, ihr ein Verbleiben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen, bis zum zwingenden Umzug ins Demenz-Wohnheim, alles ging nur mit mir als ihrem neuen Zwilling. Gemeinsam meisterten wir, wie ihr Geist verebbte, wie sie Pflegekräfte beleidigte und in die Flucht schlug und wie sie im Krankenhaus als „geistlos“ gekreuzigt wurde. Wir entdeckten, dass sich unser Umfeld so gar nicht mit Demenz auskennt und das Ungewisse im Alltag keinen Platz hat in einer Gesellschaft, die sich täglich auf Perfektion trimmt. Außerdem ist da die „Ur-Omi“ mit ihren heute 97 Jahren, die eigentlich meine Schwiegermutter ist, da wir in einer Patchworkfamilie leben: Uns trennen zweihundert Kilometer Autobahn. Bei ihr springe ich in Notfällen oder im Urlaub ein. Mir fielen also ungewollt neue Rollen zu: als Demenzbezugsperson vor Ort und als Demenztouristin, weil die Familie in alle Himmelsrichtungen zerstreut wohnte.

In diesem jahrelangen Wirken sind mir viele Handlungsfelder begegnet, in denen künftig Digitales das Zepter übernehmen wird: angefangen bei digitaler Dokumentation von Pflegeleistungen anstatt handschriftlicher Mandalas der Pflegekräfte, das mitdenkende Zuhause mit Gesichtserkennung und Interaktivität der Kommunikation bis hin zum Einsatz von Robotern in der Pflege und automatischen Waschanlagen in Heimen.

Hat man sich als Gesellschaft einmal auf einen solchen Weg eingelassen, entstehen Pfade der Folgewirkungen, die kaum wieder verlassen werden können. Das gilt insbesondere für die Frage des „neuen Alterns“: Demenz als eine neue Volkskrankheit ist Sand im Getriebe einer Gesellschaft, die sich Optimierung auf die Fahnen geschrieben hat. Der Mensch mit Demenz ist ein Fehler im System. Vergessen, verfallen, geistlos, kostenintensiv und zeitbindend – weg damit, niemand will das für sich. Alt werden wollen alle, alt sein will niemand. Es hindert den Menschen in seiner Selbstoptimierung hin zum Menschen 2.0. Einem Individuum, das bestmöglich funktioniert.

Neuere Entdeckungen und Innovationen aus der Bio-, Neuro- und Informationsentwicklung sind schon jetzt in der Lage, unsere Grundannahmen bezogen auf Pflege und Altern auf den Kopf zu stellen. Das Menschenbild wird neu geprägt.

Trends wie Selbstoptimierung durch Überwachung der Vitalwerte und auch Verbesserungen des Körpers durch Prothesen und Implantate, die sogar die Denkleistung des Menschen veredeln wollen, klopfen an die Tür. Sie warten fieberhaft, dass sie die Schwelle der Marktreife übertreten dürfen. Das nennt sich dann „Der neue Mensch“ oder auch „Mensch 2.0“. Dahinter verbergen sich Begriffe wie „Human Enhancement“, „Cyborg“, „Whole Brain Emulation“, „Neuro-Enhancement“ – künstliche Intelligenz und Roboter sind ihre Glaubensbekenntnisse. Wir wohnen staunend und schweigend einem epochalen Technologiesprung bei.

Obwohl Demenz so verteufelt wird, ist sie in vielen Fällen sogar der Ausgangspunkt für eine effektivere Forschung, auf dass nicht noch mehr dement werden mögen. Umschrieben werden diese Bestrebungen mit dem Wunsch nach möglichst langer autonomer Lebensführung in den eigenen vier Wänden. Zu teuer ist die Krankheit für die Sozialkassen – auch wenn ein Markt entstanden ist, durch den Wenige mit der Pflegenot anderer viel verdienen. Wohin mit Omi, wenn sie ständig wegläuft? Da bleibt am Ende nur ein Heim, ausgebeutete, osteuropäische Pflegekräfte – oder die Technik.

Diese disruptiven technologischen Veränderungen, also solche, die Traditionelles rigoros über Bord werfen und auf der Klaviatur des Kapitalismus spielen, die uns alle zu Marktteilnehmern gebunden an Angebot und Nachfrage koppeln, betreffen sowohl den direkt Erkrankten als auch Pflegekräfte, den pflegenden und betreuenden Angehörigen und auch die Art und Weise, wie Städte sich auf eine alternde Gesellschaft einstellen. Ach was, unsere gesamte Gesellschaft wird umgekrempelt. Technische Innovationen setzen sich immer durch, wenn sie das Leben angenehmer machen. Wenn sie Erleichterungen mit sich bringen. Es geht um die ethisch-moralische Vorstellung der „Meliorisierung“, einer grundsätzlichen Verbesserung des Lebens. Und des Menschen insgesamt.

Während wir offenbar nicht mehr in der Lage sind, Sozialutopien für ein gutes und nachhaltiges Zusammenleben zu entwerfen, scheint es naheliegend, einfach den Menschen und damit Körperoptimierungsutopien in den Fokus zu nehmen. Fleisch und Blut gegen Metall und Bits. Was also kann Digitales, was kann Künstliche Intelligenz (KI) dazu beitragen? Oder muss man genau jetzt auf der Hut sein, diese Innovationen fest einzubauen ins künftige Altwerden? Werden die neuen technischen und bioneurologischen Highlights uns überwachen, unfrei machen, vielleicht diktieren, wo es langgeht? Wird Menschliches ganz in Frage gestellt? Ist unsere Würde in Gefahr? Wie behalten wir Kontrolle? Inwieweit werden wir zu einem Verhalten gedrängt, das von Programmierern festgelegt wurde? Wir, die wir jetzt Demente begleiten, sind der Prüfstein, an dem sich künftige Altenpolitik für Demente ausrichten wird. Schreien wir nach digitalen Hilfsmitteln, lassen zu, dass Roboter, Avatare und schlaue KI ihren festen Platz im Altenheim, im Demenzheim erhalten – dann werden wir selbst künftig dort sitzen und „Gegenstand“ dieser Entwicklung sein. Wie genau wünschen wir uns unsere eigene Zukunft? Früher hieß es „Jeder Mensch braucht einen Menschen“. Wird es bald heißen „Jeder Mensch braucht einen Roboter“?

Gleichzeitig erlebt das Schlagwort „Resilienz“ einen riesigen Boom. Resilienz ist ein Begriff aus der Materialforschung. Ein Stoff, der verbogen wird, soll sich möglichst schnell wieder in die alte Form zurückbilden. Übertragen auf den Menschen heißt das, nach Scheitern, Niederlagen, Schicksalsschlägen schnell wieder aufzustehen, weiterzumachen, den Mut nicht zu verlieren. Selbstverständlich alles aus eigenem Antrieb. Man ist sich selbst der Nächste, ist für sich und sein Auf-die-Fresse-Fallen selbst verantwortlich. Gesucht werden daher Merkmale für Resilienz. Alles zum Wohle einer leistungsfähigen und intakten Gesellschaft, die gut funktionieren muss. Schon aus Kostengründen. Wettbewerbsfähig, marktkompatibel soll es sein. Solange Arbeit noch vorhanden ist. Menschen, die Alte pflegen und betreuen, Menschen, die an Demenz Erkrankte begleiten, stehen ganz oben auf der Liste der gefährdeten Personen für Depressionen und Burn-out. Schnell wird ihnen damit das Prädikat „wertvoll“ für die Gesellschaft entzogen. Für sie ist Resilienz eine zunehmende Notwendigkeit.

Alle diese Faktoren begegnen denen, die die Diagnose „Demenz“ zu Betroffenen macht: Ob als selbst Erkrankter oder als pflegender, betreuender Angehöriger. Alles ist mit allem vernetzt – Demenz, Künstliche Intelligenz, Roboter, Resilienz, Freiheit, Gesellschaft. Das Menschsein definiert sich neu.

Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tante im Demenzwohnheim, besuche die Methusalem-Ur-Omi im Altenheim, sitze in Arztpraxen, warte auf Fluren von Krankenhäusern, spreche mit anderen Angehörigen, lese und interessiere mich für Zukunftsthemen – und bin Digitalenthusiastin. Ich bin keine Technikerin, kenne mich mit den inneren Zusammenhängen der smarten neuen Erfindungen nicht aus, aber als Politikwissenschaftlerin mache ich mir meine Gedanken. All das war mir Anlass, dieses Buch zu schreiben: Ich bin nicht die erste, der Demenzbegleitung ungefragt zugefallen ist, und ich werde nicht die letzte sein. Aber in mir bündelte sich das, was dieses Buch ausmacht, ich war Zeitzeugin der Pflege heute und schaute gleichzeitig über den Tellerrand in die digitale Zukunft. Über meine Erfahrungen, meine persönliche Odyssee, über ganz intime Momente zwischen Geist und ohne Geist und meine Erkenntnisse über Künstliche Intelligenz, Roboter und Digitales, darüber schreibe ich. Ohne diese Aufzeichnungen wäre ich im Alltag des Demenzdaseins auch einfach nur verzweifelt – angefangen habe ich, als ich mich selbst fühlte wie ein emotionsloser Roboter.

Die Einblicke in den Alltag wechseln sich mit einem Ausblick auf unsere vernetzte und digitalisierte Zukunft ab. Jedes Kapitel beginnt mit einer asiatischen Glückskeks-Weisheit: Ich sammelte sie in der Zeit des Kümmerns nach jedem Besuch beim „Chinesen“. Ur-Omi konnte nicht mehr kochen: So war der Mittagsimbiss im chinesischen Restaurant eine schöne Gewohnheit geworden. Die aufmunternden Inhalte der Glückskekse hielten mich jahrelang bei Laune. Die im Buch verwendeten Namen sind allesamt verändert, um den Schutz der Personen sicherzustellen.

Plötzlich ist da ein Gast, der nie wieder auszieht

Leben ohne Geist

Alles ist schwierig, bevor es einfach wird.

Es ist Mittag. Völlige Stille im Heim. Alle Bewohner der Demenzwohngruppe dösen vor sich hin, das Herz schläfrig. Die Herbstsonne scheint auf das spärliche goldgelbe Laub im Innenhof. Streifen an den Fenstern schimmern wie Berg und Tal. Spinnweben glänzen durch die letzten Tropfen Regen. Hier ist die Ewigkeit, das immer Seiende, das kein Werden mehr anstrebt. Die Welt ist entschleunigt, der Stress bleibt draußen. Wir sitzen in einer Glaskugel des Anderswo.

Gerade haben wir den Raum gewechselt, von der großen Wohnküche ins aprikosenfarbene Wohnzimmer. Wir sitzen verteilt auf den grasgrünen Sofas und braunen Kippsesseln, es mutet an wie eine Frühlingswiese, auf der welkendes Fallobst verteilt ist. Wir räumen Babypuppe Manfred und seine Puppenschwester Hilde zur Seite, verteilen die heißen Körnerkissen an die Frierenden. Unter dem Fensterbrett schweigt Roboterhund Aibo, sein Stecker ist seit Monaten gezogen. Die Stille bleibt, wird nur durchbrochen durch das ruhige Atmen der kleinen Schar Seniorinnen und eines Seniors. Die Toilettengänge sind nun alle durch. Die Blase friedlich, der Magen gefüllt. Satt und sauber ist als Pflegeziel erreicht. Die Mittagszeit beginnt wonnig, während nebenan die Kleckereien und Krümel des Mittagessens aufgewischt werden. „Klack, klack“, durchbricht der Aufnehmer die Ruhe, wenn er an die Stuhlbeine anstößt. Hier im Wohnraum am Kamin mit den fünf alten Standuhren im antiken Hochglanzmessing, die in ihrer Einigkeit mit jedem Schlag die Lebenszeit verkürzen, darf weggedämmert werden.

Ich habe meine an Demenz erkrankte Tante schweigend im Arm, sie atmet tief, ich kann es mehr spüren als hören. Ihre Entrückung färbt auf mich ab. Ich halte inne, nehme den Rhythmus der gleichmäßig schweren Atmung an und bin todmüde. Steige willig aus, lasse mein Ich hinter mir, meinen Job, das beständige Kümmern um dies und das und das Rennen im Hamsterrad. Eine Odyssee liegt hinter mir. Erst hatte ich die Demenz ignoriert, dann kämpfte ich gegen sie, versuchte sie zu besiegen, lebte mit ihr, sie rang mich zu Boden, siegte, saugte mich aus. In diesen Sekunden sehne ich mich in ihre Arme, sie möge auch mich vertilgen und zu ihrem Eigen machen. Wie konnte ich gegen etwas kämpfen, das stärker war als ich? Ich wünsche mich auf die Seite derer, deren Hirn dahin schwand. Sie hatten es hinter sich. Das Altsein ohne Geist erscheint als erstrebenswerter Zustand, keine Sorgen mehr, wohlig in den Arm genommen, keine Gedanken ans Überleben nagen, alles ist ohne Anfang, ohne Ende. Die Wärme der Restsonne erfasst mich, meine Arme und Beine hängen lahm an meinem Körper. Es ist das willenlose Eintauchen in ein Refugium, in dem die Zeit auf Vorgestern geeicht ist, kurze Momente des Heute streift, aber kaum noch ein Morgen kennt. Ein Niemandsland von Raum, Zeit und Sprache. Der Lebensabend der Bewohner wird auf dem Sofa zu meiner Bestimmung.

Meine Tante hebt ihre runzelige Hand, streicht über die wenigen weißen Haare ihrer gleichnamigen Nachbarin Liselotte, die matt an deren Schädel kleben, und beruhigt diese so. Die Gestreichelte hatte tagelang geschrien, lebte in ihrer Welt aus den Fugen. Rastlos sendete sie Signale aus dem Damals, war unerreichbar für alles, was um sie herum passierte. Jetzt leckt sie sich nur noch ununterbrochen die Lippen, einziges Zeichen der inneren Unruhe. Es mutet an wie die bewegte Schwanzspitze einer Katze, die anzeigte, dass da noch ein klein wenig Leben war im Körper. Der Tod klopft an, sitzt wie ein Schattenumriss auf ihrem roten Pullover. Greifbar. Er ist ein lieber Gesell unter dieser Schar und macht keine Angst, denn er ist willkommen und erwartet. In dieser traurigen Nachbarschaft nicke ich einen Augenblick weg. Mein Kinn fällt vornüber, ich erwache wieder, empfinde alles um mich herum als irreal und bin in wohliger Gesellschaft der Dementen, denen es ähnlich ergeht, nicht wissend, in welcher Welt sie irrtümlich gelandet sind. Mein Erwachen in diesem Zustand ist wie eine vorweggenommene Erfüllung der Prophezeiung, einmal selbst hier zu landen. Einen Flügelschlag eines Schmetterlings lang fühlt es sich richtig an, hier zu sein, in diesen heiligen Sekunden zwischen Wachen und Schlummern auf der Rückseite der Dinge. Wie aber bin ich überhaupt hierher gekommen?

Ein langer Weg lag hinter mir, hinter uns, meiner Tante Lilo und mir.

Lebenspläne

Sie werden ein unerwartetes Geschenk erhalten.

Angefangen hatte dieser Weg mit einem Vorsatz: Gerade war mein Sohn selbstständig, er ging aus dem Haus und zog für sein Studium in eine Stadt am anderen Ende der Republik. Ich hatte meine Erziehungsarbeit hinter mir. Jetzt musste er mit allem selbst klar kommen. Sicher, ich bin immer noch da als Mutter und Lebensberaterin auf Abruf, aber wir waren beide stolz, jetzt einen eigenen, neuen Lebensabschnitt anzugehen. In zwei Jahren würde ich fünfzig sein. Lebenslust pulsierte durch meine Adern. „Das Bisherige kann noch nicht alles gewesen sein. Fünfzig ist für mich das neue Dreißig“, redete ich mir gut zu. In meiner Arbeit als Politikwissenschaftlerin stockte ich meine Stundenzahl auf und freute mich auf viele neue Projekte. Der Lebensalltag öffnete Tor und Tür für Freiheit und Selbstbestimmtheit – mein Blick durch die rosarote Brille war ungetrübt. Das, was dann passierte, lässt sich mit einem Ausspruch des Schriftstellers Henry Miller beschreiben, der heute in meiner Küche hängt: „Leben ist das, was uns zustößt, während wir uns etwas ganz anderes vorgenommen haben.“

Als sichtbares Zeichen für das ungebundene, entfesselte Leben hatte ich unsere alte Familienkutsche mit integrierten Kindersitzen verkauft. Die Karre hatte ihren Dienst erfüllt. Mein neues Gefährt ist ein englischer Oldtimer, rechts gesteuert, der gerade mal zwei Sitze bietet, auf denen man nur Platz nehmen kann, wenn man gelenkig ist und sich hinein- oder auch hinausfaltet. Das jahrelange Yogatraining sollte sich auszahlen. Urlaub planten wir jetzt außerhalb der Schulferien – und steuerten ganz neue Ziele an, die nach Abenteuer rochen. Der Midlife-Krise sah ich überlegen entgegen, die war etwas für andere, für Zaudernde. Ich wusste, was ich wollte.

Einige Monate gelang dieses entfesselte Lebensmodell. Dann klopfte ganz plötzlich die Demenz an die Tür. Gleich zwei Damen in meiner Familie waren betroffen, Lilo und meine „Schwiegermutter“, genannt Omi. Die eine gerade 78 Jahre alt geworden, die andere ganze zehn Jahre älter, also 88 Lenze. Statistisch gesehen blickten beide noch einigen Lebensjahren entgegen. Und wie sich die beiden auch unterscheiden, sie haben mindestens eine Gemeinsamkeit: Auf einen Schlag konnten sie nicht mehr eigenverantwortlich in ihren vier Wänden leben. Jedenfalls nicht, ohne Schaden zu verursachen, an sich, an der Wohnung, an ihrer Umwelt. Hilfe im Alltag war jetzt lebensnotwendig. Ich war gefragt, wir waren gefragt.

Es kündigte sich langsam an, schleichend. Störungen des Kurzzeitgedächtnisses: „Wie geht es dir heute?“, Lilos pausenlos gleiche Frage verfing sich in einer Endlosschleife. Orientierungslosigkeit – „Wo schlafe ich denn?“, ein vergessener Weg ins Schlafzimmer, den man jahrzehntelang gelaufen war. Die richtigen Worte fielen nicht mehr so schnell ein: Sie stand mit Messer und Gabel in der Hand da und musste auf die Bitte, die Gabel zu reichen, lange überlegen, welches der beiden Gegenstände in ihrer Hand gemeint war. Begriffe verwischten. Der Alltag wurde absurd, wenn die dreckige Wäsche hinter dem Bücherregal versteckt war oder ein naher Bekannter unerkannt blieb: „Ich weiß nicht mehr genau, wo ich dich hinstecken soll.“ Sie ging nicht mehr aus dem Haus. Später erst erkannten wir, dass sich der soziale Rückzug lange abgezeichnet hatte. Die Unruhe wohnte zuhause, genau wie Beschuldigungen: „Du hast mir meine Tasche weggenommen.“ Mal herrschte Fröhlichkeit, die aber schnell umschlug in eine Abwehrhaltung, manchmal in Zorn. Einfachste Alltagssituationen entfachten emotionale Ausbrüche und ihre Gedächtnisausfälle wurden häufiger und hielten länger an. Und immer wieder hörten wir ihre Selbstbeobachtungen, die erst im Nachhinein Sinn machten: „Mein Kopf, mein Kopf funktioniert nicht mehr so.“ Das sagten beide Damen, ohne genauer beschreiben zu können, was mit ihnen geschah, gepaart mit Weinen und lange bevor wir verstanden, was los war. Wir schoben diese Äußerungen beiseite, taten sie als Kokettieren mit dem Alter ab und dachten, die beiden warteten nur auf eine Antwort wie „Dein Kopf ist in Ordnung, du bist doch noch ganz fit für dein Alter, das bisschen Vergesslichkeit ist normal.“ Dabei übersahen wir, auf welche Nöte sie uns aufmerksam machen wollten. Wir aber lasen die Zeichen nicht, weil wir keine Ahnung von der schleichenden Krankheit hatten. So nahm die Demenz in beiden Fällen langsam an Fahrt auf und überrollte uns in dem Moment, als alle Stricke rissen, unvorbereitet. „Mutter hat den Herd angelassen, wir haben gerade den Brand gelöscht.“ Das war der Weckruf, der Klassiker der Katastrophen bei der Älteren der beiden, unserer Omi.

Auf der langen Reise mit Demenz im Koffer blieb auch ich nicht die Alte. Ich lebte zunehmend in mehreren Welten, die der Erkrankten und in meiner, die sich auch noch spaltete in Empathie fürs rein Menschliche einerseits und Digitalenthusiasmus andererseits. Wäre Digitales, Künstliche Intelligenz, wären Roboter und Avatare hilfreich im Umgang mit Demenz? Ich begann, die Untiefen dieser gesellschaftlichen Fragestellung ganz privat auszuloten. Meine allerliebsten menschlichen Testfelder dazu wurden Lilo und Omi.

Wie alles begann – auf einem Bein ab in die Demenz

Sie werden für eine Beförderung ausgewählt.

Wann es anfing, werde ich oft gefragt. Woran erkennt man Demenz? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, schon gar nicht von einem medizinischen Laien. Die Diagnose erfolgt durch Fachärzte. Außerdem zeigt sich die Krankheit bei jedem Menschen anders. Demenz ist individuell und einzigartig. So wie der Mensch einmalig ist.

Uns wurde an einem Samstag bewusst, dass sich etwas verändert hatte. Es war ein schöner, warmer Tag. Der obligatorische Gang zum Friseur stand auf dem Plan. Lilo, die 78-Jährige, ist meine kinderlose Tante, mit der mich seit jeher eine enge Bindung verband. Sie ging jeden Samstag zu ihrem Friseur. Das war ein Naturgesetz, das wollte sie auch nicht ändern, nur weil sie jetzt bald auf die achtzig zusteuerte. Ihre nun schon grauen Haare brauchten die wöchentliche Auffrischung der dunkelblonden Tönung.

Es war heiß, nach dem Frisieren unter der Trockenhaube war ihr schon schwindelig gewesen. Sie stand auf und schwankte einen Moment, fing sich aber wieder.

„Ist Ihnen nicht gut? Möchten Sie ein Glas Wasser trinken?“, fragte die Friseurin Heike.

„Nein, danke. Mir geht es gut. Ist nur die Hitze“, antwortete Lilo.

Wie jeden Samstag bezahlte sie, ließ Heike in ihr Portemonnaie greifen. Weil sie die Münzen nicht mehr so gut sehen konnte, sagte Lilo. Dann schob sie mit dem Rollator in Richtung ihres Zuhauses. „Soll ich Ihnen lieber ein Taxi rufen?“, rief Heike ihr noch hinterher. „Nein, nein, bitte keine Umstände, das schaffe ich doch spielend.“

Gleich auf dem Eck, da, wo die vierspurige Straße ein echtes Hindernis für jeden Fußgänger darstellt, kippte sie um. Einfach so sank sie zu Boden und blieb für eine ganze Minute regungslos auf dem Fußgängerweg liegen. Wie aus weiter Ferne nahm sie Stimmen wahr.

„Hallo? Ist Ihnen nicht gut?“

„Doch, doch.“ Mehr brachte Lilo nicht heraus. Sie fühlte einen dumpfen Schmerz, ihr Fuß prickelte, an Bewegung oder gar Aufstehen war nicht zu denken. Schon seit ihren Hüftoperationen zwei Jahre zuvor war sie eingeschränkt. Wie ein gestrandeter Wal blieb sie liegen, während sich immer mehr Menschen um sie herum sammelten und zuschauten, bis jemand den Rettungswagen rief.

Die Sanitäter waren nett. Sprachen mit ihr, fragten nach ihrem Namen und ihren Schmerzen. Sie fuhren ohne Blaulicht ins Krankenhaus und waren sich sicher, dass sie eine alte Dame mit gebrochenem Fuß transportierten. Hätte es damals bereits eine elektronische Krankenakte gegeben, hätte der Arzt Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten gehabt, wäre informiert gewesen über Vorerkrankungen. Aber so fuhr man ahnungslos mit einer Unbekannten durch die Welt der analogen Rettung. In der Klinik lief das übliche Programm ab: Notaufnahme, Röntgen, Diagnose Fuß gebrochen, Gips aber nicht geschlossen, sondern als Schiene. Dann kurze Wundversorgung. „Nein, Sie brauchen niemanden zu verständigen, ich lebe allein und kann mich noch gut selbst versorgen“, wehrte sie jede Hilfe ab. Damit wurde sie entlassen, fuhr mit einem Taxi nach Hause. Den Rollator hatte ein Nachbar vor ihre Gartentür gefahren. Ihre Familie, uns, unterrichtete sie nicht über ihren Unfall, hielt das Geschehen geheim. Oder anders: Sie konnte sich schnell gar nicht mehr daran erinnern.

Die nächsten Tage verbrachte sie wie immer. Sie versorgte sich selbst und erledigt auch die täglichen Einkäufe. Ihrer Familie hatte der gleiche Nachbar, der auch ihren Rollator nach Hause gefahren hatte, zwar mitgeteilt, dass sie gefallen war, aber über Einzelheiten wusste er natürlich nicht Bescheid. Ihre Verletzung sei nicht so schlimm, erzählte sie allen, die es zeitlebens gewohnt waren, dass sie sich um sich, ihre Belange, ihr Haus und ihren Garten selbst kümmerte. Da sie nur eine Schiene und keinen Gips erhalten hatte, gingen alle davon aus, dass ihr Fuß nur leicht verstaucht sei. Niemand kam auf die Idee, dass es eine Geschichte hinter der Geschichte gab.

So wusste auch niemand, dass sie täglich zweimal zum Supermarkt schob und einkaufte – obwohl die Ärzte im Krankenhaus Auftreten, geschweige denn Laufen strikt verboten hatten. Ihr war Ruhe verordnet worden, und sie hatte die Vorgabe erhalten, sich helfen zu lassen. Im Krankenhaus hatte sie erzählt, ihre Versorgung sei sichergestellt. Niemand hatte daran gezweifelt, denn sie wirkte ganz beisammen. Das war die Fassade nach außen, die sie bislang aufrechterhalten konnte. Morgens und abends schlurfte sie nun bei sengender Spätsommersonne durch die Straßen zum Einkaufen. Sie musste enorme Schmerzen erleiden, die sie aber nicht daran hinderten, loszulaufen. Und warum waren überhaupt zwei Einkaufstouren pro Tag notwendig? Weil sie morgens, wie sie meinte, die Hälfte des Notwendigen einzukaufen vergessen hatte. Am Nachmittag erinnerte sie sich dann aber auch nicht, was noch einzukaufen war. Und so ging es jeden Tag wieder von Neuem los. Sie rannte an gegen ihren Kopf, kämpfte verzweifelt um ihre Eigenständigkeit.

Der Fuß, das Bein, sie schwollen täglich mehr an, was aber unter der Hose nicht zu sehen war. Erst als sie bei meinem Besuch am vierten Tag leichenblass in den Sessel fiel und völlig wirres Zeug von sich gab, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Zwar hatte ich sie täglich besucht, mir war aber nicht aufgefallen, in welchem Zustand sie war. Mir fehlte die Übung, mir fehlte das Hintergrundwissen. Ja, ich hatte mich über ihre zusammenhanglosen Erzählungen gewundert. Aber ich dachte, Schuld sei der Schock der letzten Tage gewesen, die Spätsommerhitze. Außerdem hatte sie mir erzählt, dass eine Nachbarin, Leni, für sie eingekauft habe. Jetzt hing Lilo im Sessel und war der Ohnmacht nahe. Als ich ihre Beine hochlegen wollte, sah ich sofort, dass etwas nicht stimmte: Das Bein war geschwollen und sah aus wie eine überdimensionierte Presswurst kurz vorm Platzen, von der unappetitlichen Färbung mal ganz abgesehen. Ich verfrachtete sie sofort in den geliehenen Wagen der Nachbarin, und als ich ihre Handtasche griff, fiel ein Brief heraus – ein Blick, und ich erkannte, dass es der Bericht des Arztes über den Sturz war. Da stand schwarz auf weiß: Der Fuß war durch den Sturz gebrochen. Ich fiel aus allen Wolken. Eine halbe Stunde später saßen wir zusammen in der Notaufnahme des städtischen Krankenhauses und das Drama nahm seinen Lauf. Willkommen im Reich der Demenz. Dies war die Ouvertüre zu einem Stück mit bisher ungezählten Akten.

„Demenz“ leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet „ohne Geist sein“ im Sinne von nachlassender Verstandeskraft und Intelligenz, obwohl vorher keine Einschränkung vorhanden war. Begleitet wird der Verlust häufig von Veränderungen im Sozialverhalten, der emotionalen Kontrolle und einer schwindenden Motivation. Demenz ist damit eine der Erkrankungen, vor der ein Mensch am meisten Angst hat, weil sie sein Persönlichstes in den Abgrund zu reißen vermag. Rund achtzig Prozent aller Demenzen werden durch Krankheiten des Gehirns hervorgerufen, bei denen Nervenzellen allmählich verloren gehen. Man bezeichnet diese als neurodegenerative Krankheiten, die Nervenzellen zerstören und zum Funktionsverlust in Hirnregionen führen, ihre Ursachen sind erst teilweise bekannt. Bekannt sind neben der Demenz die Alzheimer-Demenz, vaskuläre Demenz, gemischte Demenz und Lewy-Körperchen-Demenz. Demenz beginnt mit einer Gedächtnisstörung, das Kurzzeitgedächtnis und die Merkfähigkeit sind gestört, im späteren Verlauf gefolgt von Orientierungsunfähigkeit. Auch das Langzeitgedächtnis verliert sich, sodass immer mehr Fähigkeiten, Kenntnisse und Zusammenhänge verloren gehen.

Gedächtnisleistungen, Denken, Rechnen, Lernen, Sprachverständnis, Sprechen fallen zunehmend schwer oder können gar nicht mehr erbracht werden. Das Urteilsvermögen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sind gestört. Das Bewusstsein ist jedoch nicht getrübt, auch funktionieren Sinne und Wahrnehmung. Für die Diagnose einer Demenz nach dem Kriterienkatalog der ICD 10 als international anerkanntes Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen müssen die Symptome über mindestens sechs Monate bestanden haben. Begleiterscheinungen sind Auffälligkeiten der emotionalen Kontrolle und der Gemütslage, des Sozialverhaltens oder der Motivation. Veränderungen in diesen Bereichen treten oftmals früher auf als kognitive Leistungsmängel.1 Der jeweilige Grad der Zerstörung und die Lage der betroffenen Hirnregionen bestimmen den Grad und das Erscheinungsbild der Demenz beim Patienten.2

Es tritt nicht gleich alles auf einmal ein, Demenz entsteht nicht von jetzt auf gleich. Sie windet sich schleichend in den Alltag.

Heute sind es 1,7 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Jährlich kommen rund 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Frauen stellen einen Anteil von 68 Prozent, während Männer 32 Prozent der Erkrankten ausmachen. Hochrechnungen gehen davon aus, dass es 2050 schon rund drei Millionen Menschen sind, die an Demenz erkrankt sein werden. Die Zahlen dazu variieren leicht, je nach Quelle, die Tendenz aber bleibt gleich.3

Der Blick auf die Fallzahlen jedoch ist meiner Ansicht nach zu kurzsichtig. Jeder Betroffene hat eine Familie oder ein Umfeld, dessen Leben ebenfalls von der Krankheit verändert wird. Die Zahlen derer, die mit Demenz umgehen, besser gesagt, umgehen müssen, steigt aus dieser Perspektive deutlich an.

Bei Lilo fing es mit ganz kleinen Dingen an. Es waren nicht nur Namen und Umstände, die verschwanden. Es waren längst auch Schlüssel und Unsicherheiten im Umgang mit unerwarteten Situationen. Bei diesen ersten Anzeichen dachte ich mir nichts. Es fielen scherzhafte Bemerkungen wie „Muss ich mir Sorgen machen, dass du das schon zum dritten Mal fragst?“. Sie antwortete entrüstet „Nein!“ Und ich weiß heute: „Ja!“ Sorgen waren angebracht. Aber damals stolperte ich noch darüber hinweg. Der Alltag und die tausend Kleinigkeiten ließen ein Nachhaken nicht zu, als sich die krankhafte Veränderung in ihren Hirnwindungen abzeichnete. Sie hatte ihre Fassade hervorragend aufrechterhalten, erfolgreich erweckte sie den Eindruck, sie bekomme ihr Leben alleine und selbstständig in den Griff.

Vielleicht lag es am immer gleichen Alltag und an den vielen Redewendungen oder Höflichkeitsformen, die sie perfekt beherrschte. Sie eröffnete die Alltagskonversation mit gekonnten Worten, die sie tausendfach ausgesprochen hatte und die ganz tiefe Rillen im Hirn hinterlassen hatten. „Wie geht es dir?“ „Danke, mir geht es gut.“ „Das Wetter ist heute doch ganz passabel.“ Dann sprachen meistens die anderen und es fiel nicht auf, wie rar ihre Antworten ausfielen. Und das Wetter ist im Ostwestfälischen eben immer „passabel“.

Gleich hinter den Eröffnungssätzen jedoch begann das Chaos, wenn man genau hinhörte. Ihr Leben reduzierte sich auf ein kleines Gehege, in dem sie sich sicher fühlte – und das Außen, in und mit dem sie zunehmend nicht mehr zurechtkam, bemerkte erstmal: nichts.

Das war vor jetzt acht Jahren. Damals war ich Novizin, hatte keinen blassen Schimmer von demenziellen Verläufen und was das bedeutete. Am Anfang stand ich nur daneben und schaute von außen auf den Prozess des Vergessens. Lilo selbst bemerkte immer mal wieder: „Mein Kopf will nicht mehr so wie ich will.“ Darüber gingen wir alle eher achtlos hinweg. Die hochbetagte Omi umschrieb diesen Prozess des Selbsterkennens mit „Alt werden ist nicht schön“ – heute würde ich sagen, beide Damen haben selbst bemerkt, dass etwas mit ihnen passierte. Demente sind Wandler der Zeiten, etwas in ihnen zieht die Gardinen des Gestern vor das Heute, ein Morgen gibt es nicht, weil nur noch der Körper regelmäßig darin lebt, im Hirn eine solche Zeit aber längst nicht mehr stattfindet. Ganz sachte aber zog die Demenz auch mich in diese andere Welt, in der eigentlich nur die Kranken ihren Platz im Paradies des Vergessens einnehmen sollten. Doch sie gehen dorthin nicht alleine. Betreuende oder pflegende Menschen in den Familien sind Halbwesen, nicht nur in der realen Welt zuhause, sondern sie sind auch Chimären, Mischwesen, in der Welt des Vergessens, der schattigen Erinnerungen anderer. Sie sind wie Bibliothekare, die nicht nur das Wissen der anderen verwalten. Sie helfen den Vergesslichen mit Handreichungen und vermitteln Quellen in den Bibliotheken ihres Lebens, wenn sie sich in den Regalen ihrer Erinnerungen verlaufen. Sie helfen im bröckelnden Bibliotheksgrundriss der anderen, aus deren Fächer ganze Jahrgänge des Lebens, des Denkens und Könnens gestohlen zu sein scheinen. Im Laufe der Jahre habe ich mir selbst ein zweites „Ich“ zugelegt, nämlich eines, das sich in der Welt der Dementen auskennt und dort spontan und kreativ zurechtkommt: die heimlichen Codes kennt und nach ihnen handelt.

Noch werden viele Menschen zuhause betreut, in der Regel von Frauen. Wenn diese für die Gesamtgesellschaft eher kostengünstige Unterstützung zuhause aber bei einer selbst alternden Sandwich-Generation versiegt oder ausgelaugt ist, weil die Frauen künftig länger arbeiten müssen, um selbst im Alter versorgt zu sein, geht es als letzte Station schneller als heute ins Pflegeheim oder ins betreute Wohnen. Und auch hier leisten Frauen zum weitaus größten Teil die pflegende Arbeit. Demenz ist weiblich, so würde ich es heute auf den Punkt bringen. Und das bedeutet schon heute: Eine höhere Wahrscheinlichkeit für Altersarmut und damit mangelnde Finanzierbarkeit von Unterbringung und Pflege.

Licht aus!

Wer sanft auftritt, kommt weit.

Die Notaufnahme hatte offenbar einen geheimen Code ausgegeben: Erst alle Menschen unter siebzig versorgen, dann die, die eh nahe am Grab stehen. So erklärte ich mir unsere schier unendliche Wartezeit von sage und schreibe fünf Stunden. Weiße Kacheln, weiße Flure, immerhin waren wir schon bis in ein richtiges Behandlungszimmer vorgedrungen und Lilo lag auf einer Pritsche mit Rollen. Über uns die Neonbeleuchtung. Sie zu überzeugen, auf der Trage liegen zu bleiben, war eine erste Hürde, denn sie wollte alle fünf Minuten das „Schlachthaus“ verlassen.

„Wo sind wir denn hier?“, fragte sie ohne Unterlass.

„Im Krankenhaus, wir müssen deinen Fuß untersuchen lassen, dein Bein ist ganz dick.“

„Aber das ist doch der Schlachthof in Bielefeld! Die weißen Kacheln!“

Wie sie darauf kam, dass wir in einem Schlachthof waren, fragte ich gar nicht erst. „Nein, also wirklich, ich bringe dich doch nicht in ein Schlachthaus. Wir sind im Krankenhaus!“

„Du kannst mir viel erzählen“, fuhr sie irritiert fort. „Und mir geht es doch gut. Los, fahr mich nach Hause.“

„Nein, wir müssen noch auf die Ärzte warten“, gab ich zum hundertsten Mal zur Antwort. Die Ärzte kamen aber nicht. Ein Notfall, hieß es, sei dazwischen gekommen. „Das Licht ist so grell, es tut mir in den Augen weh“, sagte sie. Ich schaltete es aus, damit die Schlachthausumgebung etwas von ihrer Bedrohlichkeit verlor. Eine Schwester kam rein, jung, dynamisch, auf leise quietschenden Turnschuhsohlen und ermahnte streng: „Das geht aber nicht! Das Licht muss grundsätzlich an bleiben!“ Sie knipste die flackernde Neonröhre an und rauschte mit wehendem Pferdeschwanz raus – um uns eine weitere halbe Stunde warten zu lassen, in der ich das Licht wieder ausmachte. Während wir für sie eine Fallnummer waren, wollte ich ein Mensch bleiben, der eigenverantwortlich für sein Wohlbefinden sorgen konnte.

Draußen war es längst dunkel. Ich konnte kaum mehr auf meinem harten Hocker sitzen und hielt Lilos Hand, die ununterbrochen darauf drängte, diese Pritsche zu verlassen. Unsere Gespräche endeten in Losesatzsammlungen. „Das müsste auch mal wieder erledigt werden …“, fing sie an.

„Was meinst du denn?“, hakte ich nach.

„Ich meine, da geht es doch um was.“

„Ich kann dir nicht ganz folgen“, legte ich nach.

„Vielleicht war es die Sache aber auch nicht wert.“

Ich schwieg.

Dann endlich marschierte eine Frau im weißen Kittel energischen Schrittes herein, dunkle kurze Haare, die Brille auf die Nasenspitze gerutscht. Sie vermittelte einen hektischen Eindruck, sah sich ohne Umschweife Lilos Fuß an und stellte ihr Fragen. Mich ignorierte sie. Und ich machte einen typischen Anfängerfehler: Ich deutete an, dass meine Tante etwas verwirrt wäre, ob das vielleicht der Beginn einer Demenz sein könnte?

Die Ärztin schaute mich an: „Wie kommen Sie darauf?“

„Weil sie so komische Sachen erzählt. Und weil sie nicht weiß, wo sie hier ist,“ antwortete ich irritiert, weil mir die Medizinerin augenblicklich zu verstehen gab, dass sie eher mich für verwirrt hielt. Wie könnte ich nur eine solche Diagnose ins Blaue hinein stellen und welche Kompetenz hätte ich denn schon? Wer hatte hier lange Jahre Medizin studiert – sie oder ich?

Lilo

In der Ruhe liegt die Kraft.

Lilo und ich kennen uns mein ganzes Leben lang. Sie ist die Schwester meiner Mutter, war knapp dreißig, als ich zur Welt kam. Sie sah mich in den Armen meiner Mutter und schloss mich von der ersten Sekunde an ins Herz. Und nicht nur das. Meine Mutter war berufstätig, in unserem Bestattungsunternehmen. Für mich blieb wenig Zeit bei einem morbiden Metier, das keine festen Arbeitszeiten kennt, kein Job von „nine to five“ ist. Der Tod kennt keinen Feierabend. So war es üblich, dass die kinderliebe Lilo einsprang, wenn sich keiner um mich kümmern konnte. Sie prägte mich. Ich war ein Stadtkind. Sie aber lebte in einem großen Haus am Stadtrand mit Garten und einem Park zum Spielen, ein Ort, an dem auch der elterliche Bauernhof gelegen war, bis der Acker in den späten 50er Jahren zu Baugrund wurde und eine kleine Nachbarschaft mit typischer zweigeschossiger Eigenheimbebauung entstand. Ihre Wohnsituation war geradezu typisch für die Entwicklung einer idyllischen Kleinstadtsiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wirtschaftswunder eines befreiten Nazi-Deutschlands: „Ich will um mein Haus herumlaufen können, vorne das Automobil geparkt, bis die Garage angebaut werden kann, hinten ein Garten mit Gemüseanbau, Markise und Hollywood-Schaukel.“

Lilo hatte mit ihrem Mann, der Schneider war, selbst keine Kinder bekommen. Sie kümmerte sich aber um sämtliche Nichten und Neffen, an denen es mit ihren drei jüngeren Geschwistern und deren elf Nachkommen nicht mangelte. Liselotte heißt sie eigentlich, aber ihr Spitzname ist Lilo. Den hatte ihr eines der Kinder verpasst, weil Liselotte ihm nicht über die Lippen ging. Lilo ist Jahrgang 1933 und die älteste von vier Geschwistern. Für die Erstgeborene Liselotte gehörte es auf dem elterlichen Hof dazu, Verantwortung für zwei Schwestern und den Bruder zu übernehmen, von Anfang an mitzuhelfen im Haushalt, im Stall mit dem Viehzeug, auf dem Acker, wenn die Kartoffeln ausgebracht wurden, bei der Ernte. Ihr Vater, mein Großvater Wilhelm, verstarb früh, sie war gerade zwölf. Eben noch drückte er ihr zwei Taler aus der Haushaltskasse mit den Worten „Hol die Schuhe vom Schuster ab, die sind heute fertig“ in die Hand. Als sie singend zurückkam, seine neu genieteten Arbeitsstiefel an den Senkeln über die Schulter geworfen, war er tot. Die Lunge. Asthma. Ein Andenken an den Ersten Weltkrieg.

Fortan musste sie gemeinsam mit unserer Großmutter das Regiment führen und den kleineren Geschwistern Autorität sein. Ihre langen Zöpfe, die sie noch kindlich erscheinen ließen, verbargen, dass sie innerlich längst zur Erwachsenen gereift war. Der frühe Tod ihres Vaters und die Verantwortung, die sie so jung hatte übernehmen müssen, ließen die Kinderseele ein paar Jahre des unbeschwerten Daseins überspringen. Ihr starker Wille, der in dieser Zeit zwangsweise erblühte, stand ihr später manchmal im Weg. Es war ein Durchbrechen von Schutzwällen notwendig, bis man ihre Herzlichkeit als wahren Kern freilegen konnte.

Sie war stets von rundlicher, kleiner Statur gewesen, anders als ihre Geschwister. Ein scharfer Verstand war ihr eigen, ebenso wie ein ländlich-westfälischer Sprachwitz und ein wallender Busen, der sich hob und senkte, wenn sie lachte. In der Schule hatte sie noch Sütterlin lesen und schreiben gelernt, auf Schiefertafeln. Sie konnte Plattdeutsch sprechen, und natürlich Hochdeutsch. Mit trockenem Humor nannte sie alles beim Namen, redete nicht lange um den heißen Brei herum. Gerne wäre sie Kinderkrankenschwester geworden. Dieser Wunsch blieb ihr in den Nachkriegsjahren verwehrt. Denn es galt, möglichst schnell Geld zu verdienen, um die Familie über Wasser zu halten. Der kleine Bauernhof mit Kuh und Schwein warf so viel nicht ab. So lernte sie schon Ende der 40er Jahre in einem Feinkostladen als Verkäuferin und an den Wochenenden half sie im Pfarramt bei der Familienbetreuung aus. Mit Kindern konnte sie zeitlebens gut umgehen. Kinder fühlten sich wohl in ihrer Umgebung, beachtet und aufgehoben. Sie erkannte das Wesen der Kleinen, was Lilo zum Magneten für Kinder machte, denen sie mit Strenge, aber auch voll von Anregungen, Kreativität, Begeisterung und Bestärkung begegnete.

Lilo hatte mein ganzes Leben begleitet, von der Windel bis heute. Als ich selbst mit dreiunddreißig Jahren Witwe wurde, weil mein Mann mit achtunddreißig Jahren an Krebs starb, und ich mit unserem vierjährigen Sohn plötzlich vor dem Nichts stand, zog ich zu ihr. Nun bildeten wir eine Art Lebensnotgemeinschaft. Sie Witwe, ich Witwe. Arbeit, Lebensbewältigung und Kinderbetreuung standen an. Damit wiederholte sich eine Erfahrung aus ihrem Leben, nur diesmal mit anderen Vorzeichen. Sie half mir, mit einem Leben als Alleinerziehende und der frühen Witwenschaft klar zu kommen. Ich verhalf ihr über diesen Familienanschluss zu neuem Lebensinhalt. In meinem Leben war sie eine wichtige Konstante, die mit Rat und Tat und einfach liebevoller Fürsorge zur Seite stand. Unsere Rollen waren stets klar abgegrenzt, ich respektierte ihre Führung als Ältere. Ein Umstand, der sich bis zu dem besagten gebrochenen Fuß und dem ersten gemeinsamen Besuch in der Notaufnahme fortgesetzt hatte. Mit ihrer nun einsetzenden geistigen Verabschiedung änderte sich das in der Stunde null „Demenz“. Unsere Rollen würden sich umkehren, was ein langer und schmerzvoller Prozess war, der aber hier seinen Ursprung nahm. Jetzt war ich an der Reihe, mir Sorgen um sie zu machen. Wir sortierten uns langsam im Land „ohne Geist“.

1 Wikipedia: Demenz.

2 Nuland, Sherwin B. (1994): Wie wir sterben. Ein Ende in Würde?

3 Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (2018): Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen.

Nachts in der Notaufnahme

Verwandle große Schwierigkeiten in kleine und kleine in gar keine.

Ich mischte mich nicht noch einmal in das ärztliche Handeln in der Notaufnahme ein. Ich war aber erstaunt über den Fortgang der Untersuchung: Eigentlich konnte die Notärztin anhand der Aufzeichnung im Computer lesen, dass ihre Patientin bereits einige Tage zuvor zur ersten Notversorgung mit Fußfraktur im Krankenhaus eingeliefert worden war. Ob sie das allerdings zur Kenntnis genommen hatte, erschloss sich mir nicht. Es fiel darüber kein einziges Wort.

„Sind Sie schon einmal operiert worden?“ fragte die Ärztin Lilo.

Mit dem Brustton der Überzeugung kam ihre Antwort: „Nein, noch nie!“

Ihre beiden Hüftoperationen waren für sie nicht passiert. Ich griff nun doch ein, korrigierte sie vor der Frau Doktor. Lilo protestierte heftigst: „Mein Kopf ist doch vollkommen in Ordnung“, donnerte sie los, „ich habe keine neuen Hüftgelenke!“ Die Ärztin blickte mich zum zweiten Mal unwillig an und ignorierte meine Anmerkung. Sie schickte uns zum Röntgen.

Eine Schwester schob Lilos Pritsche durch ein menschenleeres Krankenhaus. Es ging auf Mitternacht zu. Und wieder mussten wir warten, dieses Mal auf dem Flur. Wenigstens war es hier bereits dunkel. Ganz alleine waren wir nicht. Eine weißhaarige, hochbetagte Dame lag in einem Krankenbett, das mutterseelenallein auf dem Flur geparkt war. Sie schien verwirrt und orientierungslos, aber auch nicht in der Lage, aufzustehen, sondern rutschte nur unruhig in ihren weißen Laken hin und her. Gespenstisch geräuschlos öffnete sich plötzlich eine Rolltür. Eine Schwester erschien grußlos und das Bett nebst Inneliegender verschwand in der Röntgenabteilung als hätte es diese weitere Wartende nie gegeben. Dann passierte lange nichts, außer, dass wir wirre Gespräche führten und ich meine liebe Verletzte bei Laune halten musste, denn sie lag immer noch auf der harten Pritsche – und musste jetzt zur Toilette. Wie das gehen sollte, war mir ein Rätsel: Wo war die nächste Toilette, wo war fachkundige Hilfe, denn ich allein war nicht in der Lage, die Kranke ohne Schaden von dem Rollbrett zu bekommen. Und überhaupt, wie fasst man jemanden an, der Schmerzen hat? Ich klopfte an die nächste Tür, in der Hoffnung auf Hilfe. Niemand öffnete. Auch die Röntgenassistentin öffnete nicht. Allein war ich hilflos und traute mich nicht, sie von der sicheren Trage zu heben. Und wo hätte ich mit ihr hingehen können? Also riet ich ihr völlig naiv: „Zähne zusammenbeißen – hier ist kein Klo. Zur Not mach in die Hose, das wischen wir auf.“ „Aber ich muss dringend!“, wimmerte sie, und ich konnte ihre Not geradezu körperlich fühlen. Seit Jahren war ich darauf trainiert, hochkomplexe Sachverhalte in Gesellschaft, Politik und Digitalem zu durchdenken und Lösungen zu entwickeln – und jetzt versagte ich an der Aufgabe, banale Grundbedürfnisse zu organisieren. Darauf war ich nicht vorbereitet.

Als die Röntgenbeauftragte in der Tür erschien, endlich, schilderte ich ihr die Situation. Die Antwort war so verblüffend wie einfach: „Da müssen sie noch warten, jetzt röntgen wir erstmal.“

Erst in der Notaufnahme gab es dann Hilfe beim Wasserlassen. Die Hilfe kam in Form einer Bettpfanne, denn auch die Schwestern sahen offenbar keinen Weg, die Verletzte von der Trage zu wuchten. Und dann ging alles ziemlich schnell. Die Blutwerte waren nicht in Ordnung, der Fuß natürlich immer noch gebrochen, von Blitzheilung keine Spur. Sie sollte zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

„Bitte besorgen Sie das Nötigste für die Nacht!“, wurde ich beauftragt. Die Nacht war fast schon um, das interessierte hier aber niemanden. Ich ließ meine Tante zurück, die mich weinend an der Hand festhalten wollte. „Lass mich nicht allein.“ Schiere Angst blickte aus ihren Augen.

Doch das war jetzt notwendig. So fuhr ich steif vom Sitzen und emotional aufgewühlt durch die Nacht zu ihr nach Hause. Eine skurrile Situation ist das, nachts im Schlafzimmer eines Angehörigen nach Nachthemd und Bademantel, Zahnbürste und Utensilien für die Körperpflege zu suchen. Es war gespenstisch und gab mir einen weiteren Vorgeschmack auf das, was in Zukunft kommen würde. In aller Eile stopfte ich alles in einen Einkaufsbeutel, weil ich keinen Koffer fand, und kehrte zurück ins Krankenhaus. Die Schwester nahm mir die persönlichen Gegenstände ab. Zu Lilo ins Zimmer sollte ich nicht mehr gehen, denn Lilo protestierte lauthals und durch die Tür vernehmbar, sie wolle nicht in dem Krankenbett bleiben, sondern nach Hause.

„Wenn Sie da jetzt hineingehen, kriegen wir sie gar nicht mehr ruhig“, sagte mir die Nachtschwester, die sich nicht nur um den gebrochenen Fuß meiner Tante kümmern musste, sondern um rund dreißig weitere Patienten. Sie war allein. Ich fuhr nach Hause, voller Sorge. Mein Hirn war ganz dumpf, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das jetzt weitergehen konnte.

Am folgenden Morgen telefonierte ich zuallererst mit ihrem Hausarzt. Er kannte die Familie seit langem, alterte mit den Generationen unserer Familie mit. Lilo hatte ihn als jungen Mediziner kennengelernt, jetzt war er selbst schon leicht grau an den Schläfen. Der Arzt fragte mich recht unvermittelt, warum ich ihn erst jetzt anrief. Erste Anzeichen für ihre Hilfebedürftigkeit und eine unübersehbare Vergesslichkeit hätten sich schon etwas länger abgezeichnet, und er hätte angenommen, dass ich mich bald deshalb bei ihm melden würde. Bisher war meine Tante selbstverständlich allein zu ihren Arztterminen gegangen, wie sollte ich da etwas über ihren Zustand erfahren haben? Ein Arzt hält sich an seine Schweigepflicht.

Vollmachten und Folgen

Das Leise hat eine starke Stimme.

Die Diagnose „Demenz“ trifft nicht nur den Menschen, der die senilen Plaques und die Tau-Proteine im Kopf hat, sondern auch den, der als naher Angehöriger den Kopf für die Hilfe frei haben muss. Ich wurde sozusagen Lilos gesunder Zwilling. Vom Augenblick der Vermutung, dass es Demenz war, lebte und gestaltete ich ein zweites Leben mit. Im Laufe der bisher acht Jahre, die ich diese Betreuung leiste, habe ich meine Einstellung von Grund auf verändert: Gestartet bin ich naiv und völlig blauäugig, an einem herbstlichen Abend, als Lilo und ich beisammen saßen und über Altersvorsorge sprachen und wie beiläufig ihr Satz fiel: „Du wirst dich ja später um mich kümmern“, und ich arglos antwortete: „Ja, selbstverständlich, das ist keine Frage“. Wir machten uns schlau, wie so ein Versprechen für ihr Alter umgesetzt werden konnte: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht für Entscheidungen in persönlichen Angelegenheiten, Vollmacht für Rechtsgeschäfte aller Art – gewissenhaft füllten wir die dazu notwendigen Formulare aus, ließen auch den Hausarzt als Zeugen unterschreiben. Solche umsichtigen Vorsorgevollmachten sind heute bei zahlreichen Stellen zu erhalten, wenn man sie denn anfordert. Immer mehr Menschen schauen vorsorgend auf ihr Ende, wissen, was sie sich fürs Altwerden wünschen. Die Wenigsten aber reden darüber mit ihren Kindern und Angehörigen oder noch besser: Treffen konkrete Entscheidungen. Ungesagtes über die eigenen Vorstellungen vom Altwerden und Sterben wartet wie Sprengstoff mit Zeitzünder, deren Zündmittel Minuten des Lebens sind. Einmal abgelaufen, geht die Bombe hoch.

Einen Punkt aus diesem umfassenden Vorsorgematerial ließ auch Lilo unausgefüllt: Ihre Gedanken zum Sterben. Um das dafür vorgesehene Formblatt rankte sich pietätvoll gleich ein schwarzer Rand. Ob sie in einer Erdbestattung beigesetzt werden wollte oder verbrannt in einer Urne – mit spitzen Fingern zerriss sie das Papier und umging die Vorstellung an den eigenen Tod ohne Worte. Als Bestatterkind waren mir solche Verbrämungsstrategien gegen den Sensenmann nicht unbekannt. Ich nahm es mit einem Schmunzeln zur Kenntnis.

Wir fühlten uns sicher mit diesem Papierkram im Rücken. Waren überzeugt, jetzt könnte nichts mehr schief gehen. Es gab ja keinen Anlass zur Sorge. Wir hatten das Ungewisse ein Stück weit eingehegt mit dieser juristischen Verschriftlichung und dem Versprechen, für den anderen da zu sein, wenn es notwendig würde. Solche Verträge sind eine Wette mit dem Tod – auf jeden Fall aber auf die eigene Zukunft, jedenfalls für den, der einmal wird pflegen müssen. Das war ich.

Heute würde ich diese Zusage nicht noch einmal so bedingungslos geben. Heute, nach acht Jahren einer langen Wegstrecke, habe ich meinen Job aufgegeben, bin erschöpft, müde und ausgelaugt. Je mehr Teilhabe an einem selbstbestimmten und würdevollen Leben ich für meinen Schützling ermöglichte, desto weniger Teilhabe kam für mich dabei heraus. Eigene Sozialkontakte sind rarer geworden, weil mir für deren Pflege keine Kraft mehr bleibt. Die eigene Lebensperspektive verengt sich: Jeden Tag, an dem ich im Heim als Angehörige mithelfe, wird mir vor Augen geführt, wo ich selbst einmal landen werde, vielleicht in gar nicht so ferner Zukunft. Wer wäre dann für mich da? Ein Roboter oder ein Mensch aus Fleisch und Blut? Als realistischer Ausblick auf das eigene Lebensende sind diese Bilder völlig desillusionierend – und bereichernd zugleich. Sie sind ein Wink mit dem Zaunpfahl, sein Leben im Hier und Jetzt zu genießen, jeden Tag als ein Geschenk zu betrachten und nichts aber auch gar nichts auf später zu verschieben. Dieses „später“ findet vielleicht nur noch mit körperlichen Einschränkungen statt, einem Rollator als ständigem Partner. Oder im Fall von Demenz lediglich im gedanklichen Aufblühen in der Vergangenheit. Oder auch gar nicht – weil man einfach früh stirbt. Der Tod hält sich nicht an eine Altersreihenfolge.

Pflege baut auf verschiedene Fundamente: christliche Nächstenliebe, Liebe, Fürsorge, Pflicht – aber sie ist auch ein Deal der Generationen. Vor allem Frauen tappen in diese bürgerlich konventionelle Pflegefalle: „Meine Mutter, mein Vater waren für mich da, jetzt will ich ihnen im Alter die Zeit und Aufmerksamkeit zurückgeben.“ In frühen Jahren gehen sie ahnungslos eine Hypothek mit solchen Pflegeversprechen ein, um im Sprachbild des Marktes zu bleiben, weil es ja ein Geschäft mit Lebensentwürfen ist. Die Omas und Opas helfen bei der Kindererziehung, sind emotionale Stützen in der Lebensbewältigung oder helfen vielleicht sogar finanziell – viele von den Alten sind irgendwann einmal potente Erblasser. Es ist noch die Generation, die etwas zu vererben hat, Geld, Vermögenswerte – und vor allem Häuser und Grundstücke mit Gemüsegarten und Markisen an der Rückseite der Fassade. Die Habenseite der Nachkriegsgeneration ist bis jetzt noch in weiten Teilen reichlich bestückt. Sichere Vermögen sind vorhanden. Im Umkehrschluss werden aus den helfenden Vorleistungen der Alten und Vermögenswerten der Eltern unausgesprochene Versprechen und stille Erwartungshaltungen: Die Jungen werden sich dann später als Gegenleistung um die Alten kümmern – dafür werden sie erben. Demnach ist die Familie offenbar immer noch die beste Pflegeversicherung. Wie lange noch?

So ein Modell funktioniert zudem nur solange, bis das potentielle Erbe von den Eigentümern durch eigene Pflege verbraucht ist. Dann geht es weiter mit dem Eingemachten der Kinder, wenn auch neuerdings zu moderaten Konditionen. Ist der Erbteil für die Pflege verbraucht, war es ein schlechter Handel. Es trifft meistens die Frauen der Familien, die bis dahin durch diese traditionellen Rollenmuster von den Alten profitiert haben. Sie lösen im Pflegefall ihre Schuld ein, zahlen in der Regel aber drauf, immer öfter gehen sie sogar leer aus, weil alle Geldmittel bei einer immer teurer werdenden Pflege und einer steigenden Lebenserwartung schneller verbraucht sind. Auch ich war ahnungslose Gefangene in einem Generationenpakt, dem eine Denkweise der frühen 50er zugrunde liegt. Gleichzeitig sind Frauen in Deutschland heute von der OECD-weit größten Geschlechter-Rentenlücke betroffen, mit ganzen 46 Prozent Unterschied zu den Renten der Männer. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt über dem OECD-Durchschnitt, und weil viele Frauen in Deutschland in Teilzeit arbeiten, dürften zukünftige Rentenansprüche von Frauen im Vergleich zu Männern niedrig bleiben.1 Pflege ist also für Frauen neben Teilzeit ein weiterer Weg in die eigene Altersarmut.

Wie bei allem im Leben, ist das Schicksal nicht gleich verteilt. Viele Angehörige kümmern sich immer länger und intensiver um die Alternden und Pflegebedürftigen in der Familie. Andere haben damit gar nichts zu tun, der Tod tritt in ihren Familien rasch ein und am Ende bleibt für sie vielleicht noch die Grabpflege, die heute in der Regel in einem anonymen Urnenbeet endet. Die Last ist ungleich verteilt. Und trotzdem ist Demenz darüber hinaus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die das Solidarprinzip und damit alle braucht, weil Demenz mitten im Leben von uns allen stattfindet.

Diagnose Demenz – wenn sie da ist, was dann?

Der höchste Turm fängt unten an.

Die „Diagnose Demenz“ ist ein heikles Thema. Bis es zur Diagnose kommt, vergeht oft eine längere Zeit. Niemand ist damit schnell bei der Hand, weder Ärzte noch Familien – und schon gar nicht die Betroffenen selbst. Die Diagnose braucht erfahrene Ärzte, die Anamnese psychologische Befunde, neuropsychologische Screeningverfahren, etwa den Uhrentest, Tests zur Früherkennung, bildgebende Verfahren wie cCT oder cMRT, Labordiagnostik und auch Tests in ambulanten Gedächtnissprechstunden.2 Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bietet dazu vielfältige Informationen – digital zugänglich auf der Website. Zudem gibt es die S3-Leitlinie Demenzen, in der Symptome, Diagnostik, Verlauf und Prognosen genau beschrieben werden.

Aus meinen Erfahrungen mit den Erkrankten, in Krankenhäusern sowie Besuchen von Kursen und Informationsabenden für Angehörige weiß ich, dass es offenbar vielen Familien schwer fällt, zu sagen: „Mein Angehöriger ist dement“, und damit anzuerkennen, dass eine gravierende Veränderung im Leben stattfindet, die nicht wieder weggeht. Die Erkrankten selbst sind dabei noch einmal eine eigene Kategorie für sich, die Reaktionen sind so facettenreich wie jeder Mensch einzigartig ist. Demenz bedeutet den Verlust an Lebensplanung, die Vorausschau auf das eigene Ende und die Gewissheit, dass sich alles ändern wird – positive Aspekte schwingen anfangs überhaupt nicht durch.