9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

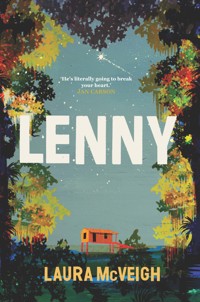

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der große Roman über die Flucht eines Mädchens aus Afghanistan »Es gibt Reisen, die wir niemals unternehmen wollten. Und dennoch treten wir sie an, weil es der einzige Weg ist, um zu überleben. Dies ist meine Reise.« Samar muss mit ihrer Familie aus dem gelben Haus mit dem Mandelbaum in Kabul flüchten. Mit ihren Eltern und Geschwistern kommt sie in ein Dorf im Hindukusch. Doch auch dort bricht der Schrecken ein, der für Samar jetzt plötzlich ein Gesicht bekommt: Die Taliban überfallen das Dorf. Samars Familie bleibt nur ein Ausweg: über die Grenzen hinaus zu fliehen, das Land zu verlassen. Wird Samar jemals in der Freiheit ankommen? »Manche Dinge können wir nicht, werden wir nicht vergessen. Sie reisen mit uns – bis zum Schluss.« »Eine Geschichte, die an Hosseinis Drachenläufer erinnert. Sehr berührend!« IMAGE »Ein brillanter Roman, der noch lange im Gedächtnis bleibt.« The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Laura McVeigh

Als die Träume in den Himmel stiegen

Roman.

Über dieses Buch

Der große Roman über die lange Flucht eines Mädchens aus Afghanistan

Samar muss mit ihrer Familie aus dem gelben Haus mit dem Mandelbaum in Kabul flüchten. Mit ihren Eltern und Geschwistern kommt sie in ein Dorf im Hindukusch. Doch auch dort bricht der Schrecken ein, der für Samar jetzt plötzlich ein Gesicht bekommt: Die Taliban überfallen das Dorf. Samars Familie bleibt nur ein Ausweg: über die Grenzen hinaus zu fliehen, das Land zu verlassen.

Es beginnt eine Reise ohne Ziel, bis an den Rand der Welt. Wird Samar jemals in der Freiheit ankommen?

»Manche Dinge können wir nicht, werden wir nicht vergessen. Sie reisen mit uns – bis zum Schluss.«

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

2016 nahm Laura McVeigh an einem Wettbewerb einer englischen Verlagsagentur teil, bei dem Autoren ihre Romane in 140 Zeichen twittern konnten. Sie gewann und fand sofort einen Verlag. »Als die Träume in den Himmel stiegen« ist ihr Debüt, der Roman erscheint in zahlreichen Ländern.

Nach einem Sprachstudium in Cambridge war die Autorin Direktorin des »Global Girls Funds«, der sich für Gleichberechtigung und Bildungschancen für Mädchen weltweit einsetzt. Unter anderem reiste sie dabei auch nach Afghanistan. Später wurde sie Vorsitzende des Internationalen PEN-Clubs. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in London und auf Mallorca. Zur Zeit schreibt sie an ihrem zweiten Roman.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2017

unter dem Titel ›Under the Almond Tree‹

im Verlag Two Roads/ Hachette UK, London.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: bürosüd, München

Coverabbildung: Getty Images (Landschaft), Trevillion Images (Mädchen) und www.buerosued.de (Hintergrund)

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490386-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

1. Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

2. Teil

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

3. Teil

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

4. Teil

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

5. Teil

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

6. Teil

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

Anmerkungen der Autorin

Danksagung

Die Familie

»Es gibt etwas im menschlichen Geist, das überlebt und obsiegt, ein winziges, strahlendes Licht, das im Herzen des Menschen brennt und nicht verlöscht, wie dunkel die Welt auch sein mag.«

Leo Tolstoi

1. Teil

Es gibt Reisen, die wir niemals unternehmen wollten. Und dennoch treten wir sie an. Wir treten sie an, weil wir es müssen, weil es der einzige Weg ist, um zu überleben. Dies ist meine Reise, die Reise, die ich niemals unternehmen wollte. Doch ich habe sie unternommen. Etwas hat überlebt. Manche Dinge kann und wird man nicht vergessen. Sie reisen bis zum Ende mit uns.

1

Mein ältester Bruder Omar wurde in einer kalten Februarnacht an einem verschneiten Abhang neben der Autobahn Kabul–Jalalabad geboren, einer der gefährlichsten Straßen der Welt. Meine Mutter stand im Schnee, der ihr bis zu den Oberschenkeln reichte – der starke Schneefall hatte sie überrascht. Sie krümmte sich in Qualen, während ihre Schreie durch das Tal hallten und von den Wänden der Kabul-Schlucht abprallten. Der einzige Mensch, der ihr beistand, war mein Vater, der noch nie gesehen hatte, wie ein Kind in diese Welt gelangte – schon gar nicht sein eigenes. Er war wie gelähmt vor Angst, als er seine schöne Frau beobachtete, deren Gesicht schmerzverzerrt war, die schwer atmete und kehlige, wilde Schreie ausstieß.

Natürlich fragt man sich zu Recht, was sie dort taten, draußen in der eisigen Nacht, um diese Uhrzeit, allein in tückischem Gebirgsterrain. Nun, sie liefen davon. Wie sie es immer getan hatten, seit sie einander begegnet waren, weil ihre Verbindung – von Beginn an eine Liebesehe – so unwahrscheinlich, so lächerlich, so waghalsig war, dass meine Mutter umgehend von ihrer Familie verstoßen wurde. Sie wurde in Schande aus dem Haus meines Großvaters gejagt. Hinausgeworfen von ihrem eigenen Vater, dessen letzte Worte schlichtweg lauteten: »Azita, du bist nicht mehr meine Tochter.«

Ihre Mutter sagte nichts.

Mein Vater hatte auch nicht viel mehr Glück. Seine Eltern waren zwar sanfte Bergbewohner, schämten sich aber für seine Kühnheit und distanzierten sich von dem ungleichen Paar, weil sie Vergeltung fürchteten. Und so hatten Azita und Dil (die wir Madar und Baba nannten) ihr Leben als Außenseiter begonnen, und Außenseiter blieben sie auch. Als sie heirateten, kamen nur Vetter Aatif und Babas bester Freund Arsalan zur Hochzeit, und das ist bekanntermaßen gar nicht üblich.

Als meine Mutter kurz nach der Hochzeit schwanger wurde, begannen die Drohungen. Zuerst waren es Kleinigkeiten. Sie wurde auf dem Markt angerempelt. Kam nach Hause und fand die Tür offen, die Vorratskammer geplündert. Eines Tages war ein Nachthemd, das auf der Leine hing, in der Mitte durchgerissen und mit Blut beschmiert. Da beschlossen sie davonzulaufen. Sie würden Nomaden sein. Von dem Geld leben, das meine Mutter von ihrer Schwester bekommen hatte, von der Freundlichkeit Fremder, da ihre eigene Familie sie verstoßen hatte.

Amira, die Schwester meiner Mutter, hatte ihnen so viel wie möglich gegeben, sogar Goldschmuck. Es waren Familienerbstücke, die ihnen irgendwann nützlich sein könnten (ein selbstloser Diebstahl, der, als er bekannt wurde, Madars Schwester die Position in ihrer Familie und ihr Zuhause kosten sollte, da man sie nach Russland schickte – aber dazu kommen wir später). Die Schwestern weinten also und umarmten sich. Noch ahnten sie nicht, dass sie einander zum letzten Mal sahen. Dies waren die schweren Entscheidungen, die die Liebe meiner Mutter und meinem Vater auferlegte – Opfergaben, mit denen sie ihre Entschlossenheit bewiesen.

In der Nacht, in der mein ältester Bruder Omar seinen Weg in diese ungewisse Welt antrat, waren sie vor einer Gruppe Bergbanditen weggelaufen, die sie ausrauben und ihren Wagen stehlen wollten – einen rostfarbenenen Lada Baujahr 72, ein Hochzeitsgeschenk von Arsalan und der ganze Stolz meines Vaters. Das Auto war die Liebe seines Lebens, gleich nach meiner Mutter und seinem künftigen Sohn. Sie waren unterwegs nach Kabul, wo sie Arsalan besuchen und noch einmal um Hilfe bitten wollten, und krochen langsam durch die harten Schneeverwehungen auf dem gefährlichen Bergpass, als auf ihren Wagen geschossen wurde.

Eine Kugel durchschlug die Seitentür und bohrte sich in den mit Teppich ausgelegten Boden des Lada, genau neben dem Knöchel meiner Mutter. An diesem Punkt beschloss Omar, dass er nun bereit sei, sich die Welt anzusehen, obwohl er allen Berechnungen zufolge an Ort und Stelle hätte bleiben sollen, bis der Frost vorüber war. Und meine Mutter, eine Frau mit starkem, unbeugsamem Willen, beschloss, dass der Wagen kein sicherer Ort sei, um ihr Kind zu gebären, und wenn sie am Abhang von den Mudschahedin-Banditen erschossen würden, auch gut, aber sie vertraute auf Allah. Mein Vater wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit ihr zu diskutieren, eine instinktive Weisheit, die in sechs Kindern und einer – trotz aller Herausforderungen, und deren gab es viele – letztlich glücklichen Ehe resultierte.

Er nahm seinen Patu vom Rücksitz, seinen Umhang, der als warme Wolldecke dienen würde, und dann trotteten beide bergauf durch den Schnee und suchten Schutz hinter großen Felsblöcken.

»Mal sehen, ob ihre Kugeln da durchkommen«, sagte meine Mutter verächtlich in Richtung der plötzlich verstummten Gewehre der Scharfschützen, die vermutlich gerade durch das gewundene Tal marschierten, um den Wagen und seine toten oder sterbenden Insassen auszuplündern. Insassen, die entweder ihren Schüssen oder der bitterkalten Winternacht zum Opfer gefallen waren. Am Himmel stand ein schwerer Vollmond, und die Luft war so still, dass die Schreie meiner Mutter, sosehr sie sie auch zu unterdrücken versuchte, weithin durch die gefrorene Luft hallten. Omar hatte beschlossen, sich in die Welt zu begeben, und es dauerte nicht lange, bis er in den Patu glitt, den mein Vater in zitternden Händen bereithielt. Er wurde sofort gewickelt, Schicht um Schicht. Nachdem meine Mutter ihr Baby geboren hatte, richtete sie sich auf und stützte sich auf meinen Vater, während sie ihrem geliebten Sohn tief in die Augen sah. Geradezu trunken vor Triumph, stolperten sie den Hang hinunter zum Auto, wobei sie eine Blutspur hinterließen, die dunkel in die weißen Schneewehen sickerte.

Zwei der Scharfschützen hatten inzwischen das Auto erreicht und warteten geduldig, dass mein Vater mit den Schlüsseln zurückkehrte. Einer rauchte Haschisch. Der andere hielt Wache, das Gewehr unter dem Arm.

Mein Vater zitterte am ganzen Körper. Er war weder ein Feigling noch ein Narr und erkannte die Gefahr, die ihnen als kommunistische Sympathisanten drohte. Meine Mutter jedoch, die gerade Leben erschaffen hatte, wirkte noch gebieterischer als sonst und ging geradewegs auf die Männer zu. »Brüder … kommt und seht dieses Kind: ein Wunder. Allah sei Lob und Dank! Aber wir müssen ihn ins Warme bringen, wo er sicher ist. Ihr Brüder müsst uns helfen.«

Und ob sie nun von Madars Schönheit verhext oder von der seltsamen Wendung der Ereignisse überrascht waren, berauscht vom Haschisch oder eingeschüchtert von ihrem trotzigen Tonfall – zur Verwunderung und ungeheuren Erleichterung meines Vaters stimmten die beiden Männer den Plänen umgehend zu. Alle Gedanken an einen Raubüberfall waren wie ausgelöscht, als man ihnen die Sorge dafür übertrug, dass diese Nacht nicht zugleich die letzte des Neugeborenen wäre. Und wenngleich sie Schurken waren, im Rausch und ein bisschen ungehobelt, waren sie auch Söhne und einmal Kinder gewesen – sie waren selbst kaum erwachsen – und überdies dankbar, weil es im Auto warm war und sie das Paar und seinen neugeborenen Sohn nicht töten mussten und in jener Nacht alles gut war auf der Welt.

Atemlos erzählt meine Mutter die Geschichte, und die Bergbanditen werden jedes Mal edler. Die Sterne strahlen hell vom kalten Nachthimmel, und wir können Mermon Mehwish im Autoradio singen hören, und mein Vater, meine Mutter und die beiden Mudschahedin singen mit, während sie zu den Lichtern von Kabul hinunterfahren.

Natürlich hat es sich nicht so abgespielt. Meine Mutter ist eine begnadete Geschichtenerzählerin – sie kann aus den schlimmsten Albträumen die schönsten Träume weben. Es ist eine Gabe, die sie und uns alle über die Jahre am Leben erhalten hat. Wenn meine Mutter die Geschichte erzählt, weint mein Vater und wird ganz still, und wir wissen, dass wie immer Omar auch in diese Welt gelangt sein mag, es nicht durch die Freundlichkeit der Mudschahedin geschah.

Doch warum habe ich mit der Geschichte von Omars Geburt begonnen? Ich habe mit ihr begonnen, weil man manchmal rückwärts gehen muss, um voranzukommen. Das sagen meine Eltern jedes Mal, wenn der Zug auf unserer immerwährenden Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn zwischen Moskau und Wladiwostok eine Endstation erreicht. Wenn alle sechs Kinder flehen, betteln, weinen, aus dem Zug springen. Von uns sechsen bin ich das vierte Kind, Samar – vor mir kommen Omar, Ara, Javad und nach mir der kleine Arsalan und Sitara, das Baby. Es ist jene rauschhafte Zeit auf dem Bahnsteig, wenn wir einfach nur anhalten wollen, die niemals endende Reise von Asien nach Europa zurück nach Asien leid sind. Eines Tages, wenn meine Eltern sich entschieden haben, was wir als Nächstes tun, oder ihnen das Geld ausgeht (und dieser Tag wird kommen), werden wir den Zug verlassen und ein neues Leben beginnen. An irgendeinem sicheren Ort. Einem Ort, von dem wir nicht weglaufen müssen.

2

Die Räder des Zuges bleiben unerwartet stehen. Wir werden mit einem Ruck nach vorn geschleudert.

Omar und Javad lehnen sich weit aus dem offenen Fenster, um zu sehen, was vorgeht. Wir stehen mitten auf einer Eisenbahnbrücke der Baikalrundbahn. Unter uns gähnt drohend der Abgrund, während der Zug sanft auf der Strecke schwankt und dann ganz zum Stillstand kommt. Passagiere aus anderen Abteilen treten auf den Gang, einige schauen vorsichtig aus den Fenstern.

»Vielleicht ein Problem mit der Spurweite«, mutmaßen Omar und Javad.

Meine Brüder sind inzwischen Experten für Züge. Und Brücken. Und Ingenieurtechnik. Omar sagt, er wolle später Ingenieur werden. Seit einem Jahr absolviert er ein Fernstudium. Er bekommt die Aufgaben überall auf der Strecke, indem er den Provodnik Napoleon, Fahrkartenkontrolleur und Hüter des Samowars, in die Bahnhöfe schickt, um die neuesten Pakete mit Arbeitsunterlagen abzuholen. Das ganze Abteil ist voll von seinen Zeichnungen und Berechnungen. Er glaubt, dass die Männer, die diese Brücken gebaut haben, sich durch den Granit und Kristall des felsigen Ufers sprengen mussten, die Männer, die die weiten, unwirtlichen Gebiete Sibiriens umgegraben und ausgehoben und mit Dynamit geräumt haben, prachtvolle Brücken und Tunnel gebaut, gegen bedrohliche Überflutungen und Erdrutsche gekämpft, den Gefahren von Milzbrand und Cholera, den Angriffen von Banditen und Tigern getrotzt haben. Er ist davon überzeugt, dass diese bemerkenswerten Männer die wahren Abenteurer waren, die das Land ihrem Willen unterworfen haben. Eine Welt nach eigenen Vorstellungen zu erschaffen – das ist es, was Omar möchte.

»Leg es weg, Samar.« Ich habe mir eine von Omars Zeichnungen genommen, um sie näher anzuschauen, stählerne Linien, die, sich überkreuzend, ein filigranes Muster bilden.

»Du verstehst es nicht.« Omar seufzt lächelnd.

»Dann erklär es mir.« Ich setze mich neben meinen ältesten Bruder und werde ein Teil seiner neuen Welt, errichtet aus Schönheit und Erfindungsgabe.

»Zum einen hältst du es verkehrt herum.« Er lacht, mein Interesse scheint ihn zu belustigen. Ich drehe die Zeichnung richtig herum.

»Schon besser. Schau mal …« Er fährt mit den Fingern die Umrisse der Zeichnung nach. Omars Augen strahlen, als er mir seine Arbeit erklärt, überrascht und erfreut, eine so aufmerksame Zuhörerin zu haben.

»Woher weißt du, dass es funktioniert?« Ich staune über die Gradangaben, die Winkel, die verdrehten Metallstrukturen, die er mit Bleistift und Papier heraufbeschwört.

»Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht immer. Man muss es einfach versuchen.«

Ich bewundere ihn, weil er an sich glaubt, weil er sich seiner selbst so gewiss ist. Bei Omar fühle ich mich sicher – als wäre die Welt eine Reihe lösbarer Rechenaufgaben, greifbar und fest unter meinen Füßen.

»Scht«, macht Ara. Sie lernt im Abteil nebenan Französisch – Madar unterrichtet sie darin –, und wir stören sie bei ihren Konjugationen.

Sie sind überrascht? Nur weil wir umherwandern, vernachlässigen meine Eltern noch lange nicht unsere Schulbildung. Ganz im Gegenteil, leider. Wir lernen Mathematik, Geographie, Naturwissenschaften, Geschichte (mein Lieblingsfach), Philosophie, Politik, Russisch, Englisch und Französisch. Wir lesen (ich lese Tolstois Anna Karenina und besitze eine alte, zerfledderte Enzyklopädie, die mein Schatz ist und in Wahrheit uns allen gehört). Meine Mutter möchte, dass wir für das Leben gerüstet sind. Abends hören wir Musik. Baba hat ein Transistorradio und stellt immer die örtlichen Sender ein. Wir hören Klassik, Folk, Rock, sogar russischen, mongolischen und chinesischen Jazz – was immer sich auf der Reise gerade bietet.

Eines Abends versammeln wir uns alle um das Radio, um Strawinskys Feuervogel zu hören, zusammengedrängt in Abteil Nummer vier, eine flackernde Kerze auf dem Lesetisch. Mein Vater hat Sitara auf dem Schoß, der kleine Arsalan und ich sitzen auf dem Boden; Ara, Javad und Madar auf dem Bett gegenüber, und Omar steht in der Tür. Der Zug hat angehalten, um Proviant für den Speisewagen aufzunehmen, aber niemand rührt sich von der Stelle, weil wir so in die Musik vertieft sind und unserer Mutter zuhören, die uns die Geschichte vom Prinzen Iwan und dem schönen Feuervogel erzählt.

»Prinz Iwan«, beginnt Azita mit ihrer tiefen, melodischen Stimme, »gelangt in das magische Königreich von Koschei, dem Unsterblichen. Sie entdeckt im Garten den wunderschönen Feuervogel und fängt ihn ein. Der Vogel fleht ihn an, er möge ihn freilassen, und verspricht, dem Prinzen zu helfen.«

»Und was dann?«, fragt Sitara und schaut zu Madar. Sie ist vier, die Jüngste der Familie und in einem Alter, in dem sie noch jeden Abend Geschichten erzählt bekommt. Wir tun so, als wäre die Geschichte für sie, obwohl wir uns in Wahrheit alle von der Wärme und dem Kerzenlicht angezogen fühlen und uns von der Stimme meiner Mutter sanft wiegen lassen.

»Der Prinz entdeckt dreizehn Prinzessinnen, schöne Prinzessinnen, und er verliebt sich sehr in eine von ihnen, worauf er beschließt, Koschei um ihre Hand zu bitten. « Meine Mutter lächelt meinen Vater an, als sie diesen Teil erzählt, doch Baba ist ganz weit weg und schaut aus dem Fenster.

»Koschei sagt nein und schickt seine magischen Geschöpfe, um den Prinzen anzugreifen, doch der Feuervogel geht dazwischen, verhext sie und belegt Koschei mit einem Fluch.«

Javad beginnt, im Kerzenlicht über Babas Kopf Schatten des Vogels mit den Händen an die Wand zu malen. Sitara drängt sich eng an unseren Vater, weil Musik und Schattenspiel sie ängstigen.

»Dann verrät der Feuervogel dem Prinzen das Geheimnis von Koscheis Unsterblichkeit.«

»Was ist Un … sterblich … keit, Madar?«, fragt Sitara.

»Die Fähigkeit, ewig zu leben«, sagt Baba.

»Davon träumen nur Narren«, schnaubt Omar verächtlich.

»Der Feuervogel sagt dem Prinzen Iwan, die Seele des bösen Zauberers sei in einem gigantischen Zauber-Ei gefangen«, fährt Madar mit ernster Miene fort. »Also zerstört der Prinz das Ei, der Bann ist gebrochen, und Koschei verschwindet zusammen mit seinem ganzen Palast. Die Prinzessinnen und Iwan bleiben dort. Sie sind endlich erwacht.«

Die Musik schraubt sich weiter und weiter bis zu ihrem triumphalen Schluss, und wir hören, wie das Publikum in wilden Applaus ausbricht. Ich stelle mir den Konzertsaal voller Männer und Frauen vor, die sich aufs schönste herausgeputzt haben, die Tänzer auf der Bühne, das Orchester im Graben – lauter Bilder, die ich von meinem geliebten Tolstoi gelernt habe.

»Baba, sehen wir das auch mal?«, fragt Sitara.

»Eines Tages, eines Tages werden wir so etwas sehen«, antwortet er und umarmt sie ungestüm.

Meine Schwester Ara hat eine wunderschöne Singstimme. Wenn es dämmert und wir uns im Speisewagen zum Abendessen versammeln, singt sie manchmal, meist alte afghanische Weisen oder die Lieder von Farida Mahwash, Exilantin wie wir, eine Nomadin. Ara singt Musik, in der arabische, persische und indische Einflüsse verschmelzen, so wie im Schmelztiegel unseres Landes. Madar weint dann immer. Manchmal hat selbst Baba feuchte Augen, freudig und traurig zugleich. Denn in den Jahren, bevor wir aus unserer Heimat Kabul geflohen sind, war Musik verboten. Können Sie sich das vorstellen? Keine Musik hören, nicht singen, kein Instrument spielen, nicht einmal eine Melodie summen zu dürfen? Was kann es denn schaden? Was kann Singen schon anrichten? Wenn Ara zitternd in der Ecke des Speisewagens steht und ihre eigene Schönheit vergisst, um diese Lieder mit uns zu teilen, fühlen wir uns lebendig und frei. Alle Fahrgäste im Wagen klatschen Beifall. Das sind meine liebsten Augenblicke, wenn wir alle beisammen sind, wenn das Leben schön ist.

Nun aber stecken wir mitten auf der Brücke der Baikalrundbahn fest und blicken an einer Seite auf einen Felshang voller Lärchen, Kiefern und Birken, an der anderen auf die gewaltige Weite des Sees. Nachdem der Zug angehalten hat und wir die Fenster geöffnet haben, sitze ich da und horche auf die Rufe der Buschsänger, die um den See flattern. Wir kennen inzwischen alle Vögel und auch die meisten anderen Tiere unterwegs. Javad und ich können stundenlang dasitzen und Töne, Gefiederfärbung und Zeichnung mit den Bildern und Beschreibungen in der Enzyklopädie abgleichen, oder wir fragen Napoleon, eine unerschöpfliche Wissensquelle für alle Dinge, die mit der Reise verbunden sind. Ansonsten haben wir wenig zu tun, und es hilft, die Zeit zu vertreiben.

»Was ist los? Warum haben wir angehalten?«, fragt meine Mutter Napoleon, der in diesem Augenblick vorbeigeht.

»Auf der Brücke steht ein Hirsch. Wir warten darauf, dass er sich bewegt.«

»Ein Hirsch?«

»Ja. Entweder springt er runter oder schafft es, sich umzudrehen und in den Wald zurückzulaufen. Falls er sich nicht bewegt, muss der Lokführer … nun ja …«

Napoleon wirft einen verstohlenen Blick auf uns Kinder. Sitara quellen fast die Augen aus dem Kopf, als sie an den Hirsch denkt, der auf der Bahnstrecke hoch über dem See schwankt (dem tiefsten See der Welt, das nur am Rande).

»Vielleicht könnte ich helfen«, sagt Javad. Er ist von meinen Brüdern am freundlichsten, derjenige, der einen am seltensten an den Haaren zieht oder mit Schimpfwörtern bedenkt, derjenige, der sich stets die meisten Sorgen macht. Javad träumt davon, Tierarzt oder Zoologe zu werden und in London oder Amerika zu leben oder vielleicht in einem Safaripark in Afrika. Einmal haben wir im Zug Südafrikaner kennengelernt, die uns alles über den sogenannten Krüger-Nationalpark erzählt haben, und seitdem träumt Javad von solchen Orten.

»Danke, aber ich glaube nicht …« Napoleon schüttelt den Kopf. Er ist ein gütiger, freundlicher Mann, der nachts in stille Melancholie verfällt, der uns alle liebgewonnen hat, die seltsame, umherziehende Familie, die scheinbar leidenschaftlich gern und unablässig mit dem Zug reist.

»Lass mich. Bitte«, bettelt Javad.

»Javad …«, ruft Madar ihm nach, doch er ist Napoleon bereits vorausgeeilt und windet sich durch in den nächsten Wagen bis ganz nach vorn, wo der Lokführer sitzt.

Meine Mutter seufzt, aber sie hat inzwischen gelernt, dass Kinder ihr Leben selbst leben müssen, so verlockend es auch sein mag, es für sie zu tun. Und so zuckt sie nur mit den Achseln und wartet ab. Fünf Minuten später ruft Omar, der sich noch immer aus dem Fenster lehnt: »Hey, da ist Javad. Er steht beim Hirsch auf der Brücke.«

»Was macht er denn?«, will Baba wissen.

»Er … redet mit ihm.«

»Ich glaube es nicht – er will den Hirsch verzaubern! Na toll«, spottet Ara, die sich keine Sorgen machen will, aber angestrengt über Omars Schulter blickt.

Wir alle halten die Luft an, sind uns der Dummheit unseres Bruders nur zu bewusst; ein gemeinsames Atemholen, begleitet von stummen Gebeten, und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, erhebt sich im vordersten Wagen Jubelgeschrei.

»Was ist da los?«, fragt Baba.

»Er hat es geschafft. Der Hirsch … Er hat ihn dazu gebracht, zurückzulaufen. Hurra!«, schreit Omar.

Nach ein paar Minuten setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Der Lokführer tutet, und alle lachen und jubeln. Javad stürmt zurück in den Wagen, mit glänzenden Augen. Er ist der Held des Tages. Aber nicht das, denke ich, macht ihn so glücklich, und auch nicht das Gefühl, den verängstigten Hirsch gestreichelt und weggelockt zu haben, als er schwankend auf den stählernen Schienen stand. Nein, die frische Luft und seine Füße auf dem Metall und dass er dem Tod von der Schippe gesprungen ist, das macht ihn geradezu schwindlig. Ich bin eifersüchtig, weil er in diesem Augenblick so lebendig aussieht. Er ist kein Fahrgast mehr. Baba holt eine Tüte Zucker heraus. Omar läuft mit der Teekanne zum Samowar, und dann trinken wir mit warmem, gezuckertem Tee auf Javads sichere Rückkehr.

»Auf Javad«, sagt Omar und klopft seinem jüngeren Bruder auf den Rücken.

»Auf Javad.« Ein Lächeln zuckt um Aras Lippen, als sie ihr Glas hebt, um auf seinen Erfolg anzustoßen.

Es tut gut, Omar und Javad miteinander lachen zu sehen. In letzter Zeit haben sie sich oft gestritten – genau wie wir alle. Omar, der kleine Arsalan und ich halten bei diesen Kämpfen gewöhnlich zueinander; Ara und Javad ebenfalls, obwohl sich die Bündnisse über Nacht ändern können, je nachdem, worum es geht und wie viel auf dem Spiel steht. Ara und Javad sind von Natur aus ungestümer, stärker ihren Gefühlen unterworfen, sie neigen zu Konfrontation und Kränkung. Omar und ich hingegen versuchen, mit Schmeichelei zu überreden und Friedensstifter zu spielen – er als der Älteste, ich als das mittlere Kind.

»Wie hat es sich angefühlt?«, fragt der kleine Arsalan und betrachtet Javad mit neuerwachtem Interesse und Respekt. Dieser zuckt mit den Schultern.

»Hast du den Hirsch angefasst?«, fragt Sitara, staunend und mit großen Augen. »Hast du mit ihm geredet?« Javad nickt. Sie lehnt sich näher heran. Er macht eine Geste, als wollte er ihr ein Geheimnis anvertrauen.

»Er hat gesagt …« Er flüstert ihr etwas ins Ohr, das wir nicht hören können. Sitara reißt den Mund auf.

»Nun necke sie doch nicht«, sagt Omar rasch.

»Tu ich nicht«, entgegnet Javad kühl und wendet sich zu Baba, der ihn stolz betrachtet, während er noch einmal erzählt, wie er den Hirsch rückwärts über die Brücke und von den Gleisen weg in Sicherheit gelockt hat.

Ich nehme meine alte Ausgabe von Anna Karenina – ich lese langsam auf Russisch – und gehe in den Speisewagen, wo ich ungestört am Fenster sitzen und lesen und für kurze Zeit in eine andere Welt entfliehen kann, eine andere Haut als meine eigene. Ich verberge mich hinter meinen Haaren und drehe den Körper zum Fenster. Ich bin so klein, so schmal – ein Schattenmädchen –, dass ich mir ausmale, die anderen Fahrgäste würden mich nicht einmal bemerken.

Ich habe angefangen, im Zug zu lesen. Erstens vertreibt es die Zeit. Zweitens beschwichtigt es meine Mutter, die glaubt, dass ich mich bilde und mir meiner Umwelt bewusst werde (wenn sie wüsste, worum es in meiner geliebten Anna Karenina geht, würde sie die Lektüre kaum gutheißen). Drittens, und das ist am wichtigsten, schützt mich das Lesen vor den aufdringlichen Stimmen der Fremden und ihren unablässigen Fragen. Am schlimmsten ist die Frage: »Wohin fahrt ihr?« Manchmal lüge ich und suche mir irgendeinen Haltepunkt auf der Strecke aus – Irkutsk oder Ulan-Ude, manchmal sogar Moskau – und sage: »Dorthin fahren wir.« Und wenn sie fragen: »Und was macht ihr da?«, antworte ich: »Leben, einfach leben.« Ein Bett in einem Zimmer, das sich nachts nicht bewegt. Einen Raum für mich allein – einen Raum, in dem ich still sein und denken und schreiben kann. Einen Garten zum Spielen. Einen Ort, an dem ich etwas wachsen lassen kann. Mehr will ich nicht. Außer Glück. Warum sehnen wir uns danach, glücklich zu sein?

Ich tröste mich mit Tolstois Anna, ihrem Elend und ihrer Traurigkeit, und erkenne in mir denselben drängenden Wunsch nach Frieden. Und so vergrabe ich mich tief in dieser erdichteten Welt, vergesse die Taiga um mich herum, die Wildnis der Wälder, die wir durchqueren. Weiter vorn im Wagen schießen amerikanische und englische Touristen Dutzende verschwommener Landschaftsfotos. Die Amerikaner sind laut in ihrem Lob. Andere verhalten sich besonnener, nehmen die weiten Panoramen in sich auf.

Für mich ist die Welt die von Anna und Wronskij, zumindest eine Stunde lang – ich sehe mich in Sankt Petersburg Schlittschuh laufen, auf Bällen tanzen, mich in einen unpassenden, gutaussehenden, witzigen Mann verlieben.

In meinem Kopf gibt es zwei Russland – dies hier, das wirbelnde, romantische, epische Russland Tolstois; und das andere Russland, das in meine Heimat einmarschiert ist und sie dann im Stich gelassen hat. Dieses Russland kann ich nicht lieben.

3

Ich war fünf Jahre alt, als wir Kabul für immer verließen. Es ist schrecklich, mitten in der Nacht aus dem eigenen Haus fliehen zu müssen, die Angst in den Augen seiner Eltern zu sehen und zu wissen, dass man nie wieder zurückkehren wird. Es ist schrecklich, nirgendwohin zu gehören. Doch wenn man nicht länger lesen, lernen, singen oder auch nur allein in der Sonne spazieren gehen kann, kann man nicht leben. Kann man nicht bleiben. Daher hege ich die guten Erinnerungen, an die ich mich klammern kann, wie einen Garten, denn sie sind es, die mich an die afghanische Erde binden.

In meinen frühesten Erinnerungen sehe ich das Haus in Kabul, in dem wir damals wohnten – das einzige Heim, das ich bis dahin kannte. Es war ein großes, eindrucksvolles Gebäude mit zwei Stockwerken, das blassgelb gestrichen und sehr viel prächtiger war als die niedrigen, schlammfarbenen Häuser, die sich im Schatten der Berge drängten und aus denen die Stadt größtenteils bestand. Es lag in Shahr-e-Naw oberhalb des Parks und war durch einen ummauerten Garten vor dem allgegenwärtigen Staub geschützt, die Vorderseite eingerahmt von hochgewachsenen Koniferen, während an den Seiten Kiefern und Lärchen wuchsen. Vor der Haustür standen große Rhododendren, dazu Rosen und Geißblatt, so dass man den Duft mitnahm, wenn man das Haus betrat.

Ich verbrachte die meiste Zeit im Innenhof des Anwesens. Er war voller Blumen und Bäume – Walnuss, wilder Pfirsich, Wacholder –, und in der Mitte wuchs ein wunderschöner Mandelbaum. Ich saß gern im Schatten der grünen Blätter oder im Frühjahr unter den Blüten und spielte dort nach der Schule mit Javad und Ara oder den Nachbarskindern, die mir vom Alter her näher waren.

Noch vor wenigen Jahren war die Straße, an der das Haus stand, von Bäumen gesäumt gewesen. Das war, bevor die Sowjets begonnen hatten, sie zu fällen (angeblich, um die Scharfschützen der Mudschahedin besser sehen zu können). Die Stadt jenseits des Innenhofes und der Mauern wurde nach und nach zerstört, obwohl mir das damals nicht bewusst war, weil Madar und Baba versuchten, uns vor dem heraufziehenden Chaos zu beschützen.

Vom Dach des Hauses aus konnte man über die Stadt blicken, die von den weißgekrönten Bergen des Hindukusch umgeben war. Ich weiß noch, wie ich einmal mit Javad hinaufschlich und zusah, wie Tausende leuchtend bunter Papierdrachen flatterten, umhersausten und in den Abendhimmel emporstiegen. Heutzutage sieht man in Kabul keine Drachen mehr – wie alles Schöne haben die Taliban auch sie verbannt. Sie fürchten sich vor der Schönheit, vor dem, was in den Herzen der Menschen ist.

Manchmal erzählen uns Madar und Baba abends im Speisewagen, wie die Stadt früher einmal war.

»Es war das Paris Asiens«, seufzt Madar. »Es gab Geschäfte, Kinos, Restaurants …«

»Und Plattenläden«, fügt Baba hinzu. »Man konnte hingehen und Musik aus aller Welt hören. Duke Ellington war sogar mal in Kabul. Der Jazz kam nach Kabul. 1963. Ghazi-Stadion. Fünftausend Menschen. Stellt euch das vor.«

Es war schwer, diese Stadt voller Farben, Musik und Freiheit mit jener zu verbinden, die wir hinter uns gelassen hatten. Doch wir alle nickten, verloren in der Erinnerung, und sogen die Wehmut unserer Eltern nach einer längst verschwundenen Stadt in uns auf.

»Faiz Khairzada hat es organisiert«, sagt Madar nachdenklich. »Und das Ballett – das Joffrey Ballet – war auch da und Eisenhower, da war ich noch ein Kind. Es war eine andere Zeit.« Sie sieht traurig aus.

Es ist kaum möglich, mir Baba und Madar so vorzustellen – jung, hoffnungsvoll, in einer Welt voller Möglichkeiten, die dann einfach verschwand. Es erscheint mir zu grausam.

Das gelbe Haus gehörte Arsalan, der uns bei sich aufgenommen hatte. Obwohl er der beste Freund meines Vaters war, war er auch mit meiner Mutter befreundet. Sie hatten alle zusammen an der Universität von Kabul studiert, und Baba hatte Madar kurz nach ihrer ersten schicksalhaften kommunistischen Versammlung, lange bevor die Sowjets kamen und alles sich veränderte, mit Arsalan bekannt gemacht. Madar und Baba sprechen oft von dem Abend, an dem sie sich begegnet sind – hoch oben in den Höhlen hinter der Stadt, in einer Gruppe von Studenten, die begierig nach neuen Ideen waren, nach neuen Lebensweisen. Alle waren waghalsig und revolutionär, saßen im flackernden Kerzenschein, Madar und Baba wechselten verstohlene Blicke, es war der Beginn einer echten Romanze, die an der Universität erblühte. Es ist eine Geschichte voller Abenteuer und Heimlichkeiten, die wir immer wieder hören möchten.

Madar studierte Medizin – sie hatte schon immer die Gabe besessen, Menschen zu heilen, Dinge besser zu machen, selbst wenn der Schmerz unerträglich war. Mein Vater wollte Rechtsanwalt werden und in die Politik gehen, das wünschte sich auch sein Vater – ein Leben, das anders war als sein eigenes; ein Leben voller Möglichkeiten.

»In jenen Tagen konnte man alles tun, alles sein, sich alles vorstellen«, sagt Madar lächelnd und nickt.

Mir fällt es schwer, das zu glauben, aber ich höre ihr zu. Ihre Stimme verlockt mich.

Als Junge hatte Vater mit meinem Großvater in den Bergen von Baglan Schafe und Ziegen gehütet. Eines Tages war eine Schlammlawine durch das Tal abgegangen, und er hatte zwei Wanderer tiefer unten gewarnt, worauf diese kehrtmachten und so ihr Leben retten konnten. Wie sich herausstellte, waren diese Wanderer Arsalan – damals noch ein Junge, genau wie mein Vater – und dessen Vater, die im Frühjahr den Hindukusch besucht hatten. Und so spielten Baba und Arsalan zusammen im Bergdorf meiner Großeltern und wurden enge Freunde, wobei Arsalan für immer in seiner Schuld stand. Arsalans Familie war reich und politisch wie die meiner Mutter, und sie waren es auch, die sich von da an um meinen Vater kümmerten, seine Ausbildung unterstützten, ihm später eine Unterkunft in Kabul besorgten und ihn ermutigten, Rechtsanwalt zu werden, weil Arsalan es so wollte, weil Baba ihm das Leben gerettet hatte. So jedenfalls erzählt Baba die Geschichte.

Und nun wollte Arsalan sich um meinen Vater und dessen wachsende Familie kümmern.

Er selbst war unverheiratet und behandelte meinen Vater wie seinen Bruder, meine Mutter wie seine Schwester und uns so freundlich, als wären wir seine eigenen Kinder. Jene frühen Jahre im gelben Haus waren glücklich. Doch eines Tages, als ich fünf war, veränderte sich alles, und das Glück und die Leichtigkeit verschwanden urplötzlich, die Luft wurde dunkel und drückend. Ich erfuhr nie, was wirklich geschehen war, doch von da an gaben wir den Sowjets die Schuld an allen schlimmen Dingen, die geschahen: den Kämpfen, später den Taliban oder dem Zorn der Männer – und blickten nie in unser eigenes Herz.

Wenn ich mich sehr bemühe, kann ich mich an Bilder, Geräusche, Empfindungen erinnern. Ich war damals so klein und staune daher, dass ich mich überhaupt an etwas erinnern kann. Doch nun, da wir von einem Land ins nächste treiben und nie sesshaft werden, sind mir diese Erinnerungen zunehmend wichtig. Dinge blitzen auf – meine Mutter und Arsalan, die auf der Schwelle zum Innenhof des gelben Hauses miteinander streiten, während sie mich in den Armen hält, wie ihr Herz hämmert, wie er sie Zita nennt. Ich erinnere mich an seinen Geruch, als er sich zu uns beugt, die Hand über der Schulter meiner Mutter gegen den Türrahmen stemmt und sie eindringlich ansieht. Er spricht über meine ältere Schwester Ara und über Omar. Madar weint. Ich weiß noch, dass ich mit meinen dicken Fingerchen ihre salzigen Tränen abwischen wollte.

Das Bild lässt mich nicht los, weil sie selten weinte und es mich daher schockierte. Madar nahm mich an die Hand und ging mit mir zum Mandelbaum, wo sie sich hinkniete, damit sie mir in die Augen schauen konnte, und mich anwies, leise zu spielen, es werde nicht lange dauern. Ich erinnere mich, wie sie mit Arsalan ins Haus ging. Bald war ich damit beschäftigt, glücklich im Schmutz des Innenhofs zu spielen, und bemerkte erst allmählich, dass der Streit verstummt war. Nach einer Weile kam Arsalan wieder in den Hof, schwang mich hoch in die Luft und drehte sich mit mir im Kreis, bevor er davonging. Die Augen meiner Mutter waren rotgeweint, und ich spürte, dass sich etwas verändert hatte.

Danach wurde Madar schwanger und verbrachte die meiste Zeit im Bett, wo sie in der Dunkelheit schluchzte und die Wände anstarrte. Sie machte kein Aufhebens mehr um uns. Sie schimpfte nicht einmal, wenn wir sie provozierten. Es war, als hätte sich das Licht, das gewöhnlich in ihren Augen tanzte, verdüstert, als wäre all ihr Ungestüm vergangen. Von da an war ich nicht länger Mittelpunkt ihrer Welt und musste allein im Schatten des Mandelbaums spielen, während meine Brüder und meine Schwester in der Schule waren.

Arsalan kam immer öfter morgens, wenn Baba gegangen war, ins Haus zurück, und meine Mutter wurde immer blasser und stiller. Sie freute sich nicht mehr, ihn zu sehen.

Am Tag, an dem mein jüngerer Bruder geboren wurde, gab es einen schrecklichen Streit zwischen Baba, Arsalan und Madar. Arsalan war am Vorabend gekommen und hatte einen Arzt mitgebracht. Er wirkte ungewohnt nervös. Meist war er groß und laut, dröhnend geradezu, jemand, der den Raum und die Luft um sich herum ausfüllte. Er schlief in einem Sessel am Fuß des Bettes, in dem meine Mutter lag, und mein Vater lief die ganze Nacht im Zimmer auf und ab, ging in den Hof und kehrte wieder ins Zimmer zurück. Es waren lange, schmerzhafte Wehen, und meine Mutter schrie bis spät in die Nacht hinein.

Meine Schwester Ara kam herunter und zerrte mich aus dem Bett. Sie sagte, ich solle mir die Ohren zustopfen, und dann saßen wir alle bedrückt und unsicher, in Decken gewickelt, auf dem Dach und blickten auf den Nachthimmel über Kabul, horchten auf die Granaten in der Ferne, blendeten die Schreie von unten so gut wie möglich aus, waren verbannt, bis die Erwachsenen ihre Angelegenheiten geklärt hatten.

Der kleine Arsalan (wie das Baby zu Ehren des Freundes genannt wurde) erblickte in der Morgendämmerung das Licht der Welt und war von Anfang an ein lautes, ungestümes Baby. Kräftige Lungen und winzige, fest geballte Fäuste. Kurz nachdem er auf die Welt gekommen war und sein Namenspatron ihn auf dem Arm gehalten und ihm viel Glück gewünscht hatte, verließ Arsalan das Haus. Es war das letzte Mal, dass wir den Freund meines Vaters lebend sahen.

Das nächste Mal sahen wir Arsalan eine Woche später. Omar fand ihn, er hing am Mandelbaum im Innenhof, alles Leben und Gelächter war aus seinem starken Körper gewichen, seine Augen waren glasig, seine Gliedmaßen schlaff.

Als meine Mutter ihn erblickte, ließ sie beinahe das Baby fallen, und ihre Schreie drangen in die Luft über Kabul. Sie wurde hysterisch. Baba blieb vergleichsweise ruhig und holte Arsalans Messer, das immer auf einem Sims über der Küchentür lag, ging zum Baum und schnitt seinen Freund los, dessen Leiche mit einem dumpfen Aufprall im Staub landete. Baba weinte oder schrie nicht und riss sich auch nicht an den Haaren. Er schien überhaupt nicht überrascht, dass Arsalan, sein lebenslanger Freund, eines so elenden Todes gestorben war. Stattdessen wandte er sich um und bedeutete uns, ruhig zu sein. »Das geschieht, wenn sich der Wind dreht. Bald holen sie uns. Wir müssen weg hier. Dies ist nicht mehr unser Zuhause.«

Madar hörte ihn jedoch nicht, denn sie war auf dem Boden zusammengesunken, in den Armen das Baby, das mit seinen eine Woche alten Lungen aus Leibeskräften schrie.

Am selben kalten Februartag verließen die letzten sowjetischen Truppen das Land. Damals wusste ich natürlich nichts darüber, nichts von der Politik, die uns umgab. Ich hatte keine Ahnung, was diese Veränderung bedeuten würde.

Baba verwendete oft das Wort »deprimierend«, wenn er von den Sowjets oder Russen oder dem Kommunismus sprach, und dann nickten wir höflich und gaben uns wissend, aber natürlich wussten wir nichts, verstanden nichts außer der Tatsache, dass die Sowjets eine fortwährende Enttäuschung im Leben meines Vaters gewesen waren. Er hatte sich mit Marxismus und Leninismus beschäftigt, mit den Idealvorstellungen einer allumfassenden Brüderlichkeit und Gleichheit, hatte bei den früheren Geheimtreffen in den Bergen ernsthaft zugehört und letzten Endes erkannt, dass alles nur Betrug war.

Im Haushalt ging es jetzt seltsam zu. Madar und Baba, die immer beste Freunde gewesen und warm und gütig miteinander umgegangen waren, wirkten kalt und steif. Sie sprachen leise und gedämpft bis spät in die Nacht. Ara und Omar trieben sich an der Tür herum, um zu horchen, und wir trugen die Nachrichten als stille Post weiter. Im Staubbecken von Kabul ging so etwas als Zeitvertreib und Beschaffung wesentlicher Informationen durch.

»Ich glaube, sie wollen mit uns in die Berge«, sagte Omar.

»Wieso?«, fragte Javad.

»Weil Baba von Gorbatschow angewidert ist, er hält ihn für einen schwächlichen Narren … die Mudschahedin hätten wohl doch recht.«

»Unwahrscheinlich.« Javad schüttelte den Kopf.

»Vielleicht fahren wir zu Madars Eltern«, sagte Ara sehnsüchtig. Sie wollte endlich unsere Großeltern mütterlicherseits kennenlernen, die uns fremd waren und dank Madars großartiger, ehrfurchtgebietender Schilderungen ihrer Herkunft, die sie spätabends am Feuer vortrug, wie Könige erschienen.

Wir wussten nicht, was geschehen würde, doch war uns auf entmutigende Weise klargeworden, dass Madar und Baba, die allen Widrigkeiten gemeinsam getrotzt hatten, sich nun in entgegengesetzte Richtungen bewegten.

Nachdem ich Tolstoi gelesen habe, weiß ich, dass romantische Beziehungen sich gelegentlich solchen Herausforderungen stellen müssen und derartige Probleme überwinden können. Damals jedoch wurden wir alle von einem Gefühl des Unheils und der Panik ergriffen, dem Gefühl, am Rande einer Welt zu stehen, die wir nicht verstanden.

Bevor wir das gelbe Haus für immer verließen, stritten sie sich vor allem um eines: Madars Geld und dass Baba keines besaß. Baba wollte, dass sie Arsalans Geld annahmen, so wie sie das Geld angenommen hatten, das Amira Madar geschenkt hatte. Wie sich herausstellte, war Arsalan ein sehr reicher Mann gewesen. Spätnachts hörten wir unsere Eltern reden.

»Nimm es, Azita … Er hätte es so gewollt.« Baba schrie beinahe.

»Nein, es ist Blutgeld.« Madar weinte. »Wir werden es nie von unseren Händen waschen können. Es würde alles vergiften und Unglück bringen«, schluchzte sie.

»Denk doch mal praktisch, Azita. Denk an die Kinder – ihre Zukunft.«

Wir hörten, wie Madar die Küchentür hinter sich zuschlug und in den Garten rannte.

Wir wussten nicht, woher Arsalans Geld stammte; wir wussten nicht, was er getan, womit er seine Tage und Nächte verbracht hatte.

»Geschäfte«, hatte er nur gesagt, wenn jemand danach fragte. »Die Geschäfte laufen gut«, oder manchmal, mit gerunzelter Stirn: »Ach, die Geschäfte gehen schleppend.« Und dann brachten sie ihn um.

Vermutlich haben wir es Arsalan und seinem schmutzigen Geld zu verdanken, dass wir jetzt von Ost nach West, von West nach Ost reisen können. Vermutlich hat Arsalans Geld uns geholfen, Afghanistan zu verlassen, und uns damit das Leben gerettet. Und es ist Arsalans Geld, das meine Mutter ausgeben will, indem sie die Reise wieder und wieder unternimmt, während sie und Baba sich streiten, welcher Ort sicher genug sei, um den Namen Zuhause zu verdienen. Wir können nur spekulieren, schnappen Fetzen wütender Gespräche zwischen unseren Eltern auf. Wir sind entkommen. Wir sind am Leben. Sollen wir etwa deswegen unglücklich sein?

Manchmal kommen die Gespräche im Speisewagen auf Politik, aber wir verstehen nicht, was sie bedeuten – Baba scheint die Sowjets gleichzeitig zu lieben und zu hassen. Madar ist stiller; sie sagt nicht, was sie denkt, was sie für richtig hält, was das Beste für unser Land ist. Auch hier ist etwas zwischen ihnen zerbrochen und begraben.

»So etwas geschieht, wenn Männer um Ideen kämpfen«, sagt meine Mutter. Länder werden zerstört, Leben zu Kollateralschäden, und man begreift, dass nichts ewig hält. »Nichts hält ewig« ist eines von Madars Lieblingssprichwörtern. Ich hoffe, sie hat recht, denn sosehr ich Napoleons Geschichten, die Schönheiten der Reise und die Neugier auf unsere Mitreisenden auch genieße und mich auf die kurzen Aufenthalte unterwegs freue, bin ich doch bereit, mir ein neues Zuhause zu suchen. Ich bin bereit, diese Zugfahrt nicht ewig währen zu lassen.

»Denk an Vetter Aatif«, empört sich Madar.

Wir schrumpfen förmlich ein am Tisch, fürchten uns vor dem langen Schatten, den unser geliebter Vetter Aatif wirft.

»Er hätte alles werden können, einfach alles«, sagt sie und schüttelt kummervoll und verwirrt den Kopf.

Auch er war bereit, sich ein neues Zuhause zu suchen.

Ich weiß noch, wie er uns im gelben Haus besuchte. Er war sanft und freundlich und daran interessiert, sich mit mir zu unterhalten, erfreute sich an meinen unablässigen Fragen, meiner fünfjährigen Neugier auf die Welt um mich herum. Sein Lachen klang warm und tief, und Madar war immer glücklich, wenn er zu Besuch kam und ihr Neuigkeiten von zu Hause brachte.