Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jaron Verlag

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

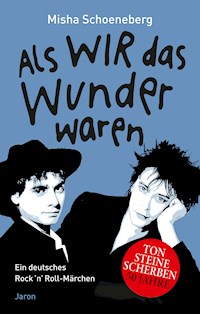

Rio Reiser (1950–96) ist eine Kultfigur der deutschen Musikszene. Sein schillerndes Leben und seine Erfolge als Sänger und Liedtexter – zunächst mit der Band „Ton Steine Scherben“, später als Solokünstler – machten ihn zu einer Legende der Rockmusik. 2021 jährt sich sein Tod zum 25. Mal. Der Buchautor Misha Schoeneberg, der für seinen langjährigen Lebensgefährten Rio Reiser und die „Scherben“ Liedtexte verfasste, legt zu diesem Anlass einen atemberaubenden Roman vor. Der jugendliche Protagonist Joshua begegnet eines Nachts dem charismatischen Musiker Till Traven, ist sofort elektrisiert von der Musik der „Raben“ (alias „Scherben“) und kann bei der Band anheuern. Aus dieser Begegnung wird ein künstlerischer Aufbruch in ein neues Leben – jenseits aller bürgerlicher Normen und Vorstellungen, an der Seite von Till, aus dem ein Star werden wird und der doch auch ein innerlich zerrissener Held voller Abgründe ist … Misha Schoeneberg gibt in seinem Roman das Lebensgefühl jener Tage so authentisch wieder, wie es in der deutschen Literatur kaum jemals gelungen ist. Die Handlung ist angesiedelt in jenem Jahrzehnt, in dem die Hippieträume neuen Realitäten weichen mussten: AIDS, Nato- Doppelbeschluss, Tschernobyl … In atmosphärisch dichten Bildern fängt der Autor die Stimmung jener Jahre ein. Er entführt in eine Zeit, in der politische Träume, Sex, Drogen und Aufbruch die Jugend bestimmten – und vor allem die Musik. So liest sich „Als wir das Wunder waren“ wie ein Märchen und zugleich wie der längste Rock’n’Roll-Song aller Zeiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 753

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Misha Schoeneberg

Ein deutsches Rock ’n’ Roll-Märchen, erzählt in zehn und einer Nacht

Roman

Jaron Verlag

Originalausgabe

1. Auflage 2021

© 2021 Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

www.jaron-verlag.de

Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Tina Fröhlich (Misha Schoeneberg) und eines Pressefotos von CBS / Sony Music (Rio Reiser)

Satz und Layout: Prill Partners | producing, Barcelona

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH

ISBN 978-3-95552-254-4

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Intro

1980: Aus allen Wolken

1981: Fleisch und Blut

1982: Shangrila in Friesland

1983: Happy End

1984: Wunder sein

1985: Wo der Pfeffer wächst

1986: Marokko-Sterne

1987: Kalter Mond

1988: Sternschnuppen

1989: Die neue Zeit beginnt

Abspann

Wer auch immer diese edle Dichtung liest, welche so gut wie die heiligen Schriften ist, wird von allen Sünden und Fehlern befreit.Aus dem Vorwort zum Ramayana

Das Leben ist ein Märchen, erzählt von einem Narren, voller Klang und Wut, das nichts bedeutet.William Shakespeare

Gewidmet den Toten des Buchs: Alex, Britta, Erika M., Fritz, Gerd, Günter, Günther, Herbert, Jochen, Klaus, Leonard, Manne, Manuela, Martin, Michel, Nobby, Olaf, Peter M., Peter R., Petra, Rudi, Tani, Tante, Tina, Tom, Ursula, meinem Vater, Wolfgang N. sowie Rio Reiser und Thomas Müller

Für Huckleberry Finn Und immer für dich!

Intro

Es war einmal Berlin. Und Berlin war eine Insel. An allen ihren Ufern war rundherum ein hoher Schutzwall errichtet. Das machte dieses Eiland zwar nicht zu einem einsamen Strand – der lag heimlich unterm Pflaster –, doch zu einem ganz besonderen Ort. Wir Kinder dieser Stadt liebten unsere Insel. Es war schon komisch: Wir waren eingemauert, doch galten wir als frei. Und die, die vorgaben, sich vor uns zu schützen, gaben uns Schutz. Das waren die Wesen jenseits des Walls, sie lebten in der Hauptstadt. Wir lebten in einem Reservat. Die Hauptstadt war drüben. Und »drüben«, das war eine unbekannte, tiefe, dunkle See, die man sehr schnell durchsegeln wollte, wenn man denn nach Wessiland musste. Wessiland lag weit entfernt im Westen. Etwa die gleiche Strecke ostwärts, da wo der kalte Wind her wehte, dort musste schon Sibirien sein, so schien es uns.

Ich war mit Che aus Amsterdam gekommen, drei Grenzen hatten wir gemacht und fünf Kontrollpunkte. Die lange, holprige Fahrt durch jenes Land, das so surreal war, dass es sich realexistierend nannte, hatte uns am Ende doch etwas zugesetzt.

»Echt Sciencefiction«, meinte Che. »Schon die Grenzübergänge – ausgebaut wie Ufo-Landeplätze.«

Dreilinden zu erreichen, das war für mich wie Heimkehr in den sicheren Hafen. Der Grenzbeamte am Kontrollpunkt sollte darauf achten, dass niemand unbemerkt in dunkler See verloren ging.

Doch Che rief dem braven Mann nicht »Helmstedt« zu, sondern »Haschisch«.

Che wandte sich zu mir und grinste überlegen. »Hey, hey, keine Panik! Ich hab‘s dir doch gesagt, die Sache läuft gut, Boom-Shanka-Shiva! Der Zöllner am Checkpoint ist auch bloß ein Mensch, nur die Uniform steht zwischen uns.«

Als Kind dieser Stadt genoss ich es, die Avus hinunterzufahren, jetzt fuhren wir sie hinauf. Die Fahrt genau zu Silvester zu machen, das war Ches Idee gewesen. Wahrscheinlich hatte Che recht – Che bestand darauf, sowieso immer recht zu haben –, die Menschen in Uniform hätten an diesem Tag »keinen Bock auf große Action«, sie wollten lieber zur Familie oder zur Party ihrer Freunde.

»Herrje, es gibt sowieso keinen Knast, außer den in dir selbst, sagt Timothy Leary«, bemerkte Che. »Angst ist doch nur ein repressives Mittel der Herrschenden.«

Che hatte gut reden. Er redete auch gut.

»Ich sag’s dir« – Che sagte einem immer etwas – »ein LSD-Trip in Untersuchungshaft, das ist ein wahres Overkill-Erlebnis. Alle meine neuroatomaren Schaltkreise waren aktiviert, und wesentliche Züge der Unsterblichkeit wurden mir eröffnet. Ich sag’s dir: voll intergalaktisch!«

Ich hingegen hatte recht irdisch mit unserer Sterblichkeit zu kämpfen: Der alte Admiral jubelte mit 160 Stundenkilometern über die Avus – wunderbare Vollgasstrecke, die das damals war –, und nun hakte die Schaltung, während irgend so ein Idiot uns in die Leitplanken zu drängen versuchte.

Den Funkturm zu erblicken und dann die Schleife runter zum Kudamm zu fahren, das fühlte sich richtig gut an. Wir hatten ja auch echt Schwein gehabt, dass Che immer recht behielt und niemand sich für unser Reserverad im Kofferraum interessiert hatte. Obendrein freute ich mich auf Alex. Wir waren um Mitternacht auf dem Kreuzberg verabredet.

»Und – wird das was mit euch?«, fragte Che.

»Keine Ahnung«, sagte ich.

1980

Aus allen Wolken

Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream I am a traveller of both time and space, to be where I have been

I

Der Himmel über Berlin war einzig und ungeteilt, er knallte sein Versprechen in allen bunten Farben an das Firmament. Bis hin zum Horizont leuchtete die Stadt. Sie lag zu unseren Füßen. Überlebensgroß standen wir oben auf dem Kreuzberg, als wäre das unser Feldherrenhügel. Unten tobte mindestens die Völkerschlacht von Leipzig. Kawumm! Der Kanonenschlag fetzte die große Feder, die an meinem Hut indianisch prangte, in Konfettischnipseln fort. Für Sekunden war ich taub. Ich schaute hoch, die Sterne platzten still, ergossen sich in goldenen Regen. Im Park sah ich die Menschen jubeln wie stumme Fische im Bassin.

»Frohit Neuät!«, johlte Alex bestimmt zum dritten Mal, wobei er mir erneut die Flasche Asti in die Rippen stieß. Seine langen Haare, so schwarz wie seine glänzendglatte Lederhose, flatterten im Neujahrswind. Für mich war es ein Wunder, dass wir uns mitten in der tosenden Menschenmenge gefunden hatten.

»Wieso Wunder?«, fragte Alex. Schon rannte er mit zu Flügeln ausgebreiteten Armen auf die Bauabsperrung zu, die Schinkels altes Denkmal schützte. »Hey, hey, into the eighties!«, sang er, sprang auf die Barrikade und war verschwunden. Die Flasche Schaumwein, die er in der Hand gehalten hatte, rutschte wie in Zeitlupe den Bretterzaun hinunter und zerschepperte in kleine Scherben.

Im Feuerwerksgewitter flackerte ein knochiger Zeigefinger, der aus dem Hügel ragte: Schinkels Denkmal. Es sah aus wie die Spitze eines gotischen Doms. Vermutlich lag unter dem Viktoriapark der Rest der Kathedrale. So einiges deutete auf eine geheime Ausgrabung hin, die hohe Absperrung und die vielen Baugerüste waren höchstwahrscheinlich reine Tarnung. Denkbar war das – in Berlin war alles möglich.

»Alex! Alles in Ordnung?«, rief ich.

Keine Antwort.

»Alex!«

Nichts rührte sich.

»Nun komm, nimm meine Hand«, sprach plötzlich seine sanfte Stimme von oben. Alex balancierte artistisch auf der Oberkante des Zauns, vielleicht konnte er ja wirklich fliegen, wunderbarer schwarzer Engel, der er war. Ich sprang, er packte mich, zusammen stürzten wir ins Dunkel auf die andere Seite. Ich fiel weich, auf ihn. Ich blieb einfach liegen.

»Hey, warte mal«, sagte Alex und schob mich elegant beiseite, »ich hab da was für dich.« Aus seiner Mesusa, der Silberkapsel, die er um den Hals trug, fingerte er ein Stück Papier. Es sah wie ein Löschblatt aus, auf dem lauter kleine Engel in Reihen gedruckt waren.

Alex lehnte sich an den Bretterzaun und streckte mir seine Zunge entgegen, auf ihrer Spitze lag ein Löschblattengel. »Hey, Joshua, hör doch! Das Ewige ist einzig, und wir sind die Söhne des Lichts. Vertrau mir, es ist voll die Herrlichkeit. Nun komm, hab keine Angst!«

Etwas verunsichert stand ich auf. Alex hatte seinen Engel geschluckt. Er riss eine neue Löschblattecke ab und sagte: »Komm, mach den Mund auf und lass es zu!«

»Ist es das, was ich denke?«, fragte ich. Wahrscheinlich wollte ich etwas Zeit gewinnen. Aber ich fürchtete mich nicht – nicht wirklich. Alex war da, sein Anblick und seine Nähe machten mir Mut. Langsam öffnete ich meinen Mund, ich stand da wie ein Konfirmand beim Abendmahl.

»Es ist immer das, was du denkst.« Alex ließ den winzigen Fetzen wie eine Hostie kreisen, dann landete der Engel mit samtenem Finger auf meiner trockenen Zunge. »Du wolltest doch mit mir auf Reisen gehen, nächstes Jahr. Nun, das nächste Jahr hat schon begonnen.«

»Wie? Kommst du also mit nach Ibiza?« Ich stammelte naives Zeug. Alles, was ich wusste, war, dass ich keine Ahnung hatte, wohin die Reise ging. Unterdessen hatte sich der Engel an meinem Gaumen schon mit leicht säuerlichem Geschmack aufgelöst.

»Ach Joshu, alle sagen: Komm hinaus in die Welt, es wird fantastisch! Und dann finden wir die Welt vor, so wie sie ist. Geh, schau sie dir an. Willkommen an Bord, Joshua!« Alex verbeugte sich wie ein Conférencier vor der Show.

»Wo ist denn mein Hut?«, fragte ich in plötzlicher Sorge.

»Joshu, du bist süß! Du hast gerade Lysergsäurediethylamid gegessen. Sieh doch das Denkmal! Na, bewegt es sich schon? Doch hab keine Angst, die Völkerschlacht von Leipzig ist vorbei, wir haben gewonnen. Napoleon ist besiegt! Und dieses Denkmal ist alles, was die deutschen Fürsten, diese Verräter, dem Volk, das den Sieg erkämpft hatte, zugestanden haben. Es ist die Höhe!« Alex lachte bittersüß. »Ich meine, das ist die Spitze von Schinkels nationalem Dom.«

»Wie – echt jetzt?« Ich staunte nicht schlecht.

»Ja! Und die versprochene Verfassung für das Volk plätscherte hier den falschen Wasserfall hinunter.«

»Woher weißt du so was?«, fragte ich benommen.

»Ich habe letzten Sommer mein Abi an der Aska gemacht, da lernst du das.«

»An der was?«

»Ich war auf dem Askanischen Gymnasium, das liegt nicht weit von hier«, sagte Alex. »Weißt du, viele berühmte Leute waren an der Aska. Einer ist gerade gestorben, letzte Woche erst, genau zu Weihnachten.«

»Äh – wer denn?«

»Rudi Dutschke.«

»Rudi Dutschke?« Ich stockte. War der nicht schon lange tot?

»Ja, der Dutschke«, sagte Alex. »Und Kurt Hiller zum Beispiel, der war auch auf der Aska.«

»Wer bitte ist Kurt Hiller?«, fragte ich zunehmend irritiert.

»Ein Schriftsteller. Ein Pazifist, ein Sozialist – jüdisch und schwul. Na, einer so wie wir«, sagte Alex, während er mich um die Hüfte fasste und zu sich heranzog. »Sind wir doch, oder?«

»Äh … Meine Mutter, die ist evangelisch.«

»Eijei, wirklich?« Alex stieß mich lachend von sich. »Deine Mutter ist eine Goi? Ich fass es nicht. Du bist ein Halbblut? Ein echtes Nachkriegshalbblut!« Alex schaute mich lange an. Mit einem Mal legte er seinen Arm um mich, zog mich zu sich heran und flüsterte: »Du bist etwas Rares. Und … du bist wunderschön – weißt du das?«

Was dann geschah, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass sich irgendwann unsere Lippen verformten, es sah aus, als drifteten die blutgewölbten Tastorgane wie zwei glühend rote Monde in der wohl einzigen Ewigkeit langsam, aber unaufhaltsam aufeinander zu. Lichtjahre später prallten sie, Raumsonden gleich, in den Staub ferner Planeten.

Er hatte mich geküsst …

Danach war alles anders.

Küsse, die die Welt verändern, gab es so viele nun auch wieder nicht. Der Kuss zwischen Alex und mir gehörte aber unbedingt dazu, da war ich mir sicher. Damals. Doch die Sensation war ja nicht, dass wir zwei Jungs waren und uns küssten, die Sensation war, dass es überhaupt keine Rolle spielte, ob wir Jungs, Männer oder sonst was waren. Wir waren Menschen, das war alles. »Schwul« – das war (und ist) nicht das Thema. Allenfalls für die, die den Himmel oben vermuten. Für uns aber war er da, wo er hingehörte: tief in uns selbst.

Für nichts weniger als diesen Himmel in uns waren wir frühzeitig aus der kalten Enge des Elternhauses ausgebrochen, aus dieser wortreichen Sprachlosigkeit der fortwährend zeternden Mutter, aus dieser tiefen Stille des Vaters, hinter der sich das Geheimnis eines nicht fassbaren Schicksals verbarg. Wir wussten von nichts. Schweigen und Lüge waren Geschwister. Lieblosigkeit bestimmte die verhärmte Alte, von der es hieß, sie sei meine Oma. Mit ihr war ich fertig, seitdem ich fünf war. Oma hatte Joshu, mein Ein-und-Alles-Stofftier, einen weißen Hund, der so hieß, wie gute Freunde mich später riefen, in den Ofen gesteckt, weil er fusselte. Opa war ihr Mann, so viel wusste ich. Und dass Oma und Opa die Eltern der Mutter waren. Ich empfand das als Makel. Was ich nicht wusste, war, dass es noch andere Großeltern gegeben hatte. Und dass diese den Weg von Joshu, meinem Stofftier, das fusselte, gegangen waren. Erklär das mal einem Fünfjährigen, der Wochen verstummte, weil er seinen Frotteehund hatte verbrennen sehen. Der Opa indes, den ich kannte, der glaubte, er müsse sterben, sobald er sein Adolf-Bärtchen abrasierte. Das tat er dann tatsächlich. Doch vorher verdrosch er allzu gern und nicht nur zu Weihnachten meinen großen Bruder.

Ich war sechs gewesen, er elf, als mein großer Bruder mir in zärtlicher Heimlichkeit gesteckt hatte: »Es gibt keinen Weihnachtsmann, das ist Opa.«

Wie sich da Opa meinen Bruder schnappte und mit jedem Schlag erregter »Du Judenlümmel, du verdammter Judenlümmel!« brüllte, wurde umso beeindruckender, je mehr sich dabei Opas Kostümierung verflüchtigte. Erst lag die rote Mütze auf dem Boden, dann erschien hinter dem allmählich verrutschten Wattebart das lächerlich hässliche Oberlippenbärtchen.

Wortlos staunend stand ich da, unter dem Schock der Erkenntnis, dass nichts war, wie es schien. Dann schossen Tränen in meine Augen. Und da war dieses Wort, das ich nicht kannte. Und mit dem tief empfundenen Mitleid für meinen Bruder prägte sich das Wort in das Bild. »Judenlümmel« – das klang nach verbotenem Spaß, nach lustvollen Streichen, nach einer Jungenbande voller Geheimnisse. Natürlich wollte ich unbedingt dabei sein, noch jahrelang wartete ich darauf, dass mein großer Bruder mich endlich einweihte.

Der aber interessierte sich seitdem nicht mehr sonderlich für Familiengeschichte, er war einfach klüger als ich, er zog aus der Erfahrung die richtige Lehre: »Die Wahrheit bringt nichts – außer Prügel.«

Er wurde Arzt, und er heiratete.

Ich aber stand da mit Alex und wir tauschten einen Kuss mit tausend Sternen. Und endlich, nach wohl tausend Jahren, trennte sich das Wort Judenlümmel vom Bild meines Opas, dieses falschen Weihnachtsmanns, und meines geschlagenen Bruders. Und das Wort war bei uns. Ja doch, die Welt blieb stehen, und die Berge stürzten in die See, alles löste sich auf, Blitze schossen durch das Hirn, Zungenspitzen dockten an, der Löschblattengel war längst vergessen, jede Zelle war ein Stern im Sonnensturm. Unser Doppelfeinstoff, dieser blaue Dunst der Seele, den wir sonst doch nur von kalten Tagen kennen, wenn er sich ächzend hinter uns im Eiswind herschleppt, tanzte wild mit Feuerzungen über unseren Köpfen. Alles floss, alles war durchströmt von hell erleuchteter Materie. Alex hatte recht, wir waren die Söhne des Lichts.

»Hey, Joshua, hab keine Angst«, sagte er, es hörte sich an wie Gesang von Titanen. »Es ist so, wie du es siehst, es gibt keine Halluzinationen, alles ist wahr, nur deine Wahrnehmung ist etwas verstärkt.«

Meine Wahrnehmung sollte nur etwas verstärkt sein? Ich schaute mich um, der Planet war mir völlig fremd, ich war in einer neuen Welt. Sie leuchtete hell, sie klang wuchtig, und sie schmeckte wunderbar – bitte noch einen Kuss! Wo war ich nur vorher gewesen?

Und immer kletterten wir über Zäune, immer liefen wir durch den Park, und immer umarmten wir Bäume. Sie leben! Es war da und es war zu sehen: Durch das Grün der Tannen fließt ein gleißender Strom wie Blut in den Adern. Selbst der Himmel ist vernetzt mit unseren Poren, die Haut ist offene Grenze, sie atmet, sie fühlt, sie spürt, sie sendet, sie ist permanent im Austausch mit dem Ganzen, und hunderttausend Teilchen dringen dauernd durch uns hindurch.

»Glaube bloß nicht, das wäre nur so eine Flipper-Fantasie. Die Umsetzung einer Theorie in die Praxis ist immer ein erschütterndes Erlebnis.« Günther, der Dichter und alte Rebell, hatte mich gewarnt. Und tatsächlich, nun zu erleben, wie die atomaren Teilchen durch mich schossen, das war wirklich ein nervenaufreibendes Erlebnis. »Hey, schau doch mal! Unsere Körper sind durchlässig!«, rief ich Alex zu. Und wie wohl all die Hippies vor mir wollte ich mir wegen dieser im Grunde banalen Erkenntnis die Kleider vom Leib reißen.

»Joshu, nicht!« Alex nahm mich in den Arm. Sofort versuchte ich, ihn mit allen Sinnen zu erfassen. Direkt unter seiner Lederkluft fand ich seine Haut. Seine nackte Haut! Jede leiseste Berührung war große Sinfonie. Es brachte mich ins Rasen – in einer wilden, aber aussichtslosen Aktion versuchte ich mit aller Kraft und Energie, ihm irgendwie die Kleider zu zerreißen.

»Joshu, es ist alles okay!« Ein feines Wispern drang an mein Ohr. »Die Sachen sind Schutz vor Kälte und Wind. Komm!«

Alex nahm mich an die Hand, mit Siebenmeilenstiefeln ging es durch die Häuserschluchten. Es ist schlimm, aber wahr, du siehst den mannigfachen Tod in unserer Welt – Plastik, Blech, Stahl und Beton und so viele hässliche Formen: harte Kanten und rechte Winkel. Doch ein Stein pulsiert wie Holz, ist voller Leben, und jedes Gebäude, das sich dieser Kastennorm entzog und mit der strengen Form gebrochen hat, ist zum Staunen schön. Denn das Leben fließt, die Natur kennt keine klaren Linien, sie ist immer verspielt.

»Pass nur auf, wenn du den Leuten in die Augen schaust«, sang der Chor der himmlischen Heerscharen. War das Alex?

Natürlich hatte der Chor recht. Es warf mich völlig aus der Bahn. Als hätte ich diese Wahrheitsröntgenbrille auf: Mir war der Schleier barmherziger Blindheit genommen – ich konnte sehen! Und das Eigenartigste, was ich sah, waren Menschen. Die meisten waren nichts als Gespenster, bizarre Charaktere mit Stielaugen, verkrümmt von dem, was man ihnen angetan hatte und antat, verbogen von dem, was sie selbst taten. Fleisch gewordene Splatter-Comics, entsprungene Jahrmarktsdeformationen des Spiegelkabinetts der schauerlichen Seelenzustände: Hochmut, Habgier, Missgunst, Mordlust, lüsterner Geifer, Gefräßigkeit, Überdruss. Da waren sie also auf Teufel komm raus: die Dämonen der alten Gemälde.

Hatte die Kirche also recht? Nein, ihr ist nicht zu glauben. Nicht nur Päpste lügen. Licht und Wahrheit sind verschleiert. Und Wissen wurde bewusst verschwiegen. Im von Gott gegebenen täglich‘ Brot steckte das Mutterkorn – es war das Brot, das das Antoniusfeuer weckte. Und die Dämonen hießen schon immer Müller, Schulze oder Schmidt, sie wohnten seit jeher gleich nebenan. Wieso lernen wir so etwas nicht in der Schule? Warum hat uns das keiner gesagt? Und wieder war da diese erschütternde Erkenntnis, belogen worden zu sein all die Zeit. Das Wissen über das Leben wird unter Verschluss gehalten. Wem ist zu glauben? Den Narren und den Künstlern? Vielleicht. Immerhin haben Bosch und Brueghel sowie zahlreiche andere gemalt, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten: die Dämonen des Heiligen Antonius.

Ich wandte mich Alex zu, musterte verhalten sein Gesicht, es war klar und unverzerrt. Vielleicht war es der Blick der Liebe, der den Dämon des anderen nicht sieht, vielleicht war Alex ein Heiliger.

Doch plötzlich stolperten wir, als wäre der Boden unter uns eine zähe, klebrige Masse, die sich nicht abstreifen lässt. Es kam völlig unvorbereitet, wir fielen auf die Knie, zitterten, alle Kraft floss aus uns, dann lagen wir auf den Steinplatten des Gehwegs und hatten fürchterliche Schweißausbrüche. Vielleicht hatte ich Alex mitgerissen, vielleicht er mich, ich wusste nicht mehr, wo oder wer wir waren.

»Spürst du das auch?«

»Ja.«

»Was ist das?«

»Keine Ahnung, nichts Gutes!«

»Siehst du das?«

»Was?«

»Das Schild!«

»Ja. Warum?«

»Was steht da drauf?«

»Fahren ohne Führerschein. Eingang um die Ecke.«

»Nein, das andere!«

Wir lagen vor einem offenen Gelände, einer klaffenden Kriegswunde mitten in der Stadt. So war Berlin! Hinter dem Zaun stand ein Schild mit schwarzen Zeichen. Ich nahm an, dass das Buchstaben waren. Wer aber wollte die lesen können? Sie sprangen herum wie eine wild gewordene Affenhorde.

»Bleib ruhig, ich versuche es dir vorzulesen: Hier, zwischen Prinz-Albrecht- und Wilhelmstraße, befanden sich während der Zeit des Nationalsozialismus das Reichssicherheitshauptamt, SS-Dienststellen und das Gestapo-Hauptquartier mit ihrem Hausgefängnis. An diesem Ort der Täter wurde die Wannsee-Konferenz vorbereitet.«

»O Gott, hier also, hier folterten sie meinen Vater …«

»Und meinen … und …«

So lagen wir da und hielten uns in den Armen und schlotterten kläglich, gefangen in einem magischen Bannkreis, unfähig aufzustehen. Ich weiß nicht, hielt Alex mich oder ich ihn, einer lag quer über dem Schoß des anderen, wir verschmolzen zu einem Bild, Michelangelo machte ein Foto, und merkwürdigste Wesen gingen vorüber und dachten, falls sie denn etwas dachten: Tja, tja, tja, jugendliche Alkoholleichen zu Silvester – selbst schuld!

Nur wenige hatten geahnt, dass es mitten in Berlin eine teuflische Falle der Nationalsozialisten gab. Und nun steckten zwei Judenlümmel in ihrem Bann. Der böse Wolf rückte an und fragte: »Soll ich euch fressen?« Ich stöhnte: »Ja, ist es denn wieder so weit?« Alex forderte mich auf: »Sag ihm, wir kaufen nichts!«

Die Uniformjacke ging weiter, doch dann kam der Heilige Antonius des Weges, er hatte sich als Frau Holle getarnt, er beugte sich tief zu uns herunter. »Esst nicht von diesem Brot!«, donnerte es im besorgten Ton des guten Samariters. »Darf ich sonst noch wie helfen?«

Ich schüttelte den Kopf, von links nach rechts müssen es so circa zehn Kilometer gewesen sein, und sagte: »Nein, danke.« Da fing es schon an zu schneien. Das Wort verhallte in einem krachenden Echo, der magische Kreis brach zusammen, am Ende waren wir frei.

»Es wird Zeit«, sagte jemand. Wir rollten uns durch den Schnee.

Als wir wieder standen, stand da die Mauer, sie hatte einfach die Wilhelmstraße wie eine dumme Wurst entzweigeschnitten. Und daneben lag diese verfluchte Straße, die einst Prinz-Albrecht hieß, sie wurde von der Mauer der Länge nach filetiert. Zur Linken fiel der Martin-Gropius-Bau, zur Rechten fiel der Preußische Landtag. Und mitten auf dieser Straße – dort, wo die Mauer wie eine eiternde Schnittwunde stand – sahen wir sie marschieren, die Schattenhorden. Ein Fackelzug alter Gespenster kam uns entgegen, sie röhrten hohl ihr schauerliches »Sieg Heil!« aus den Totenkopfkiefern. Ihr Geheul war verhallt im Grauen ach so ferner Geschichte, nur diese hässliche Berliner Mauer stand da, als wäre sie ein Zeichen. Von Zeit zu Zeit rächt sich Geschichte, dann widerfahren Städten oder auch nur Straßen härteste Strafen.

Alex und ich schauten uns an. Wir fanden das gut und gerecht.

Und in diesem heiligen Moment der Klarheit küssten wir uns, als hätten wir den Himmel nie verlassen und das Leben wäre nur das kurze Atemholen zwischen zwei Zungenküssen. Die ganze Welt war nur für uns gemacht, Liebende wissen das. Was wir nicht sahen, das gab es nicht. Und was wir nicht berichten, wird sein, als wäre es nie geschehen.

So schauten wir auf diese Mauer – und es war, als erfüllte sich darin ihr Schicksal: Geht hin und seht und sagt es meinem Volk.

Danach durfte sie einstürzen.

II

Komm, setz dich her, ich erzähl’s nur dir! Mach es dir ruhig gemütlich und nimm eine Decke, es könnte etwas kühl werden in dieser mondklaren Nacht. Ich möchte nicht lügen, einsame Orte wie diesen sucht er eher selten auf. Manchmal aber, da weht sein Lied über das Meer: Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz. Hörst du das auch? Hörst du das Flüstern im Baum? Die lange Reise ist vorbei. Du meinst, das sei nur Blätterrauschen? Warte ab, beim ersten Sonnenstrahl, wenn du die Augen öffnest, kannst du in deine Seele lauschen. Ein kleiner Vogel singt ganz leise, und aus morschen Ästen stimmen Lied und Baum für die Herrlichkeit mit ein: Morgenlicht weckt meine Seele auf, ich lebe wieder und bin frei.

Ach, so viele Morgen ist es nun her, ich weiß es fast nicht mehr. Immer wieder wachte ich auf und hatte ein neues Leben. Doch jedem neuen Leben geht ein Tod voran. Und der Tod bedeutet immer tiefen Schmerz. Oh, du willst, dass ich ihn beim Namen nenne? Aber du weißt, wen ich meine. Ich nenne ihn Till.

Ich denke oft an Till. »Till Traven und die Sieben Raben«, das hätte ihm gefallen. Ja, manche Vögel singen nur von Freiheit, andere fliegen. Nein, ich bin nicht einer dieser vielen Geier, die sich immer schon gern eine Rabenfeder ansteckten. Ich war wirklich einer der Raben. Doch sieben ist nur eine Zahl, es war ein Kommen und Gehen. Ach, du hast auch gehört, dass ich zweimal beinahe ihr Gitarrist geworden wäre? Davon erzähle ich später, doch das ist nicht wichtig. Vielmehr galt: Wer auf der Bühne stand, wer davor oder dahinter, war egal. Ob jemand Management machte oder das Licht oder den Garten – egal! Ob wer ein Instrument spielte, Songs oder Texte schrieb – egal! Der Anspruch lautete: Alle sind gleich, ist auch ein jeder verschieden.

So hatte auch ich ein eigenes Leben vor und nach den Raben, doch ein Jahrzehnt ist ein gutes Stück Zeit. Nun lass mich weitererzählen, wie ich zu ihnen fand, denn der Weg war lang.

III

Irgendwann am frühen Nachmittag des ersten Tages des neuen Jahrzehnts fand ich mich wieder im warmen Wasser einer Badewanne. Alex war mit mir. Ich schmiegte mich an ihn, er drückte mich mit Händen und Füßen fest an seine schmale Brust. Wir waren wohlig erschöpft von unserem Flug zu den Sternen. Über geheime Pfade hatten wir den Raum zwischen Traum und Erwachen bezwungen, wir waren nun eins mit dem Leben. Wir waren sein Atem. Über die Mauer des Gartens waren wir geklettert, hatten uns am Duft, der Musik und den Farben berauscht und lachen müssen: Die Tore stehen allezeit allen offen, und aus Entfernung wird Nähe. So sind die Söhne des Lichts die Söhne der Erde. Und nun dahin zurück! Auf diesen Planeten, in dieses Land, diese Stadt, diese Straße, diese Etage, ins Badezimmer meiner WG, hinein in die Wanne. Und Kuss: Fleisch und Blut und Alex.

Eigentlich war das Lenas WG. Bernhard, Dieter, Lena, Traudl und Wolfram wohnten hier. Che, Lenas Freund, war Dauergast. Und nun auch ich.

Lena hatte ich letzten Winter auf Gomera kennengelernt. Sie hatte dort einen Medikamentenentzug aus eigener Kraft gemacht. Sie war auf Abführmittel, weil sie vorher Opiate nahm, die nun mal Verstopfung verursachten. Sie lud mich ein, mal abends auf ihre Terrasse zu kommen. Jemand hatte ihr gesteckt, da sei so ein junger Typ, der habe in seinen Schuhen reines Haschisch aus Marrakesch mitgebracht, höchste Qualität. Der junge Typ, das war ich. Lena war angenehm anders, ihre Augen über der vorwitzigen Knubbelnase suchten Nähe und Verbindung.

»Ich bin hier, damit ich wieder richtig scheißen lerne«, sagte sie. »Und du?«

»Ich? Hm … wegen … Sonne, Mond und Sterne«, trällerte ich auf der Suche nach einer passenden Antwort auf ihre Begrüßung. Also fragte ich: »Sag mal, haben wir das denn je? Ich meine, ›richtig zu scheißen‹ gelernt?«

Schon saßen wir auf der Veranda ihrer gemieteten Hütte am Berghang und waren ins Gespräch vertieft. Später rauchten wir und schauten wortlos, in heiliger Andacht der Sonne zu, wie sie sich weit im Westen unaufhörlich dem Meer näherte. Der gute alte Feuerstern verformte sich, kurz bevor er in die Wasser stürzte, zu einem auslaufenden Ei – wir glaubten es zischen zu hören. Zugleich fiel am Horizont der Vorhang, augenblicklich war es dunkel. Nur weit über den Wolken leuchtete noch ein sattes Rot. Es war ein himmlisches Schauspiel, ein täglich gegebenes Stück mit immer neuen Nuancen. Das Publikum saß am Strand, in den Hafencafés und an den Hängen, zum Applaus stand es auf.

»Wenn du im Sommer nach Berlin kommst, komm zur Kurfü 33, meine WG, du kannst bleiben, solange du willst«, sagte Lena.

Ich war tatsächlich gekommen. Und wohnte bei ihr fast schon ein halbes Jahr. So war das damals.

Jemand rumste gegen die Badezimmertür. Die Tür – sie hatte kein Schloss und keinen Haken, bei radikaleren WGs war sie sogar ausgehängt – flog auf und donnerte gegen die gusseiserne Wanne. Ein verhuschtes Wesen tapste herein, zog sich noch halb im Drehen die Pyjamahose herunter und hockte sich auf die vis-à-vis der Wanne stehende Kloschüssel. Jetzt sah es uns. »Tach, Jungs«, sagte es, während es laut pullerte. »Gut ins neue Jahr gerutscht?«

Der Hall der Stimme brach sich mehrfach an den gekachelten Wänden des Badezimmers. Alex schaute das Wesen an, als wäre es aus einer anderen Welt.

»Nun ja, lasst euch nicht stören, Jungs«, sagte das Wesen. »Ich bin auch noch ganz wuschig.« Es bearbeitete sich hinten und vorn mit Papier, stand auf, zog die Hose hoch, drückte ab und tänzelte hinaus, wobei es die Batterie Zahnputzbecher umriss.

»Wer war das?«, fragte Alex.

»Lena«, brachte ich mühevoll über die Lippen. Es war das erste Wort, das ich seit Ewigkeiten sprach.

»Ist das deine Schwester?«

»Ja«, antwortete ich lallend, »meine barmherzige Schwester. Sie ist die Jeanne d’Arc der WG.«

»Warum« – Alex‘ Zunge trug schwer an jedem Wort – »nennst du sie so?«

»Sie ernährt die WG.« Meine Antwort schleppte sich, ich bekam kaum die Zähne auseinander. »Am Wochenende verdient sie das Geld in einer Peepshow. Eigentlich aber studiert sie Psychologie.«

»Aha.« Alex atmete tief ein, hielt inne, dann ließ er mit dem Atem die Silben wie Honig tropfen. »Eine Heilige!«

Im warmen Wasser einer Wanne in den Armen eines Freundes zu liegen – da ist Mutterleibgeborgenheit. Wild ineinander verschlungen wähnten wir uns immer noch im Garten, bunte Vögel flogen umher.

In diese angenehm stille Ewigkeit platzte plötzlich der Urknall. In Form von Dieter. Er hatte die Tür derart gegen die Wanne gehauen, dass das Wasser Wellen schlug. Seine Stimme klang wie eine Kreißsaalsäge: »Was ist denn hier los? Pimmelballett?« Dieters Quäke war keine Störung, sie war ein Angriffskrieg. »Was ist das denn für eine Scheiße: Rudi Dutschke ist kaum ‘ne Woche tot, schon sitzen hier zwei schwule Hippies in unserer Wanne. Echt krasser Start ins neue Jahr!«

Die Vögel fielen vom Himmel, wir hatten keine Worte, wir staunten. Zum Schreien fehlte uns die Kraft. Seit unserer ersten Begegnung in der WG-Küche vor Monaten verhielt sich Dieter, Psychologiestudent wie Lena, aggressiv. Irgendetwas an mir musste seinen Jagdinstinkt ausgelöst haben.

Nun setzte er nach: »Wisst ihr eigentlich, dass Freud Homosexualität als eine ›Blockade der sexuellen Entwicklung‹ bezeichnet?«

»Dieter, piss doch einfach, und dann …«

»Hallo, Blockade!« Alex fiel mir ins Wort. »Du solltest dich entspannen. Willst du mit in die Wanne?«

»Das hättet ihr wohl gerne …« Mit hochrotem Kopf ging Dieter drei Schritte rückwärts. Am Badezimmereingang rempelte er Che an.

»Dir auch ein schönes Neues, Dieter!«, rief Che ihm hinterher. »Boh ey, dieser Krampfknappe! Hat wohl wieder allein gepennt.« Als Che uns in der Wanne sah, hob er den Arm zum indianischen Gruß. Er liebte die großen Gesten, und mit seinem wehenden, langen blonden Haar sah er ohnehin ein wenig wie Richard Harris in Ein Mann, den sie Pferd nannten aus. »Howgh, Jungs! Wollte der euch anmachen? Schert euch nicht drum!« Che starrte uns fasziniert an. »Und du bist also der Alex? Hab ja schon viel von dir gehört.« Seine Hand, die Alex mit High five abklatschen wollte, lief ins Leere – Alex hatte seine Arme unter meinen verschränkt. Zu mir gewandt, hob Che seinen Daumen. »Hey, der sieht ja wirklich toll aus und gar nicht mal schwul.«

Che gab den Toleranten. Dann stellte er sich an die Kloschüssel, hob den Deckel an, ließ seine Hose in die Kniekehlen rutschen und pinkelte. Beim Wiederhochziehen der Hose, Abklopfen des Schwanzes und Spülen sagte er: »Na, macht weiter, Jungs, ich muss mich noch ein wenig um Lena kümmern.« Che verschwand mit flottem Schritt.

»Womit sollen wir weitermachen?«, fragte mich Alex.

Die Frage war berechtigt, denn wir hatten noch gar nicht angefangen. Mit nichts. Wir waren in Wärme und Licht geborgen, überlegten in Ruhe, ob es sinnvoll wäre, geboren zu werden. Doch wir wussten, das würde uns auseinanderreißen, so fest hielten wir uns.

Traudl trat ins Bad, leise und scheu. Sie schaute uns an wie ein Reh beim Grasen. Leise, wie sie gekommen war, ging sie wieder. Mittlerweile war Bernhard, der WG-Witzbold, aus dem Nichts aufgetaucht, stand da in seinem gestreiften Pyjama und putzte sich geräuschvoll die Zähne. Er sah uns im Spiegel und grinste. Aus dem Schaum vor seinem Mund blubberten Blasen.

Das alles spielte sich aus unserer Perspektive weit unten auf der Erde ab. Wir sahen uns selbst: Zwei Jungs in der Wanne – ein zeitloses Bild. Allzu viele Menschen gab es nicht, die mit diesem Anblick einfach und natürlich, ohne Spruch und Kommentar umgehen konnten.

Einer der wenigen war Wolfram. Er war Musiker und hatte Drogenerfahrung. Er schaute uns in unsere übergroßen Pupillen und wusste, was mit uns los war. Hätte er uns nicht aus der Wanne geholfen, säßen wir wohl noch immer darin.

Wolfram überließ uns sein Zimmer, denn ich lebte nur auf einer Matratze im Zwischendeck, in der ehemaligen Bedienstetenkammer. Zwei Tage würde er bei seiner Freundin sein, sagte Wolfram. Für uns wurden das die Nächte im schwarzen Satin. Wolfram hatte alles im Zimmer in Schwarz gehalten: die Vorhänge aus Samt, sein Klavier, sein Bett.

Bevor er ging, legte er seine neueste Errungenschaft auf den Plattenspieler: Pink Floyd, das Doppelalbum The Wall.

IV

Hörst du die Kinder singen? Nein? Du hast recht, sie singen gar nicht. Doch ich kann sie hören, immer und überall:

We don’t need no education

We don’t need no thought control.

No dark sarcasm in the classroom.

Hey, teacher, leave them kids alone!

All in all you’re just another brick in the wall.

Mit Pink Floyd auf einem abklingenden LSD-Trip beschallt zu werden, ist das, was man eine Erfahrung nennt – eine, die du nie mehr vergisst. Sie hallt nach und fräst sich ein, in dein limbisches System.

Töne materialisieren sich in bunten Luftschlangen, sie tanzen in Spiralen durch den Raum, immer auf dich zu, sie sprießen in dir, sind Springkraut und Blumen. Der Bass hebt den Boden auf und ab, die Wände sind instabil, im nächsten Moment bleibt alles stehen, dann krümmt sich der Raum. Und du, dein Bett und der, der dich hoffentlich hält, werden ins Raum-Zeit-Kontinuum geworfen, die Zeit hört auf. Du lallst die Worte, bevor sie erklingen. Der Song ist neu und fremd, doch dir wird klar: Das Lied sind wir. Und jeder Ton lässt sich erfassen, darstellen in Grafik oder Ziffern. Musik, der Feinstoff dieser Welt – nur eines Gottes Zahlentraum im Wahn?

Heute wissen wir: Silicon Valley und die ganze Internetkultur hätten sich ohne LSD niemals so schnell entwickelt. Doch Achtung, pass bloß auf: Du kannst daran komplett irre werden, insbesondere wenn du allein bist. Denn leicht vergisst du: Deine Reise ist endlich. Time to go-oh, time to go-oh … Nein, nicht du! Bleib noch, wenn du magst, das ist nur eine Zeile aus The Wall. Das Album traf den Nerv der Zeit. Es ist bis heute die meistverkaufte Doppel-LP der Welt. Du musst die Musik nicht mögen, doch Punks tun Pink Floyd Unrecht. Roger Waters, der heute von seinem Eifer zerfressene Genius, war damals nicht nur Musiker, sondern auch ein Suchender. Er las Wilhelm Reich. Wilhelm Reich kennst du nicht? Nun, du solltest ihn mal lesen. Nicht unbedingt dieses trockene Die Funktion des Orgasmus, sondern seine sehr poetische Schrift Christus Mord, ein wirklich großes Buch, er hat es den »Kindern der Zukunft« gewidmet, also auch dir.

Die Ermordung alles Lebendigen durch das gepanzerte Menschentier, das ist sein Thema. Es geschehe tagtäglich, seit Generationen. Schuld sei die Angst vor Liebe und Zärtlichkeit, welche die Kinder von ihren Eltern eingebläut bekämen und diese dann bewusst oder unbewusst an die nächste Generation weitergäben. Das sei die tatsächliche »Erbsünde«, sagt Wilhelm Reich. Er nennt sie die »Emotionale Pest«. Anstatt Bestätigung in der Liebe zu erfahren, lernen wir persönliche Gier. Das schlägt sich nieder in seelischer wie körperlicher Verspannung. Am Ende steckt ein jeder in einer Panzerung, so als sei er lebendig eingemauert. Dieses Bild nun nahm Roger Waters auf: Alles in allem seid ihr nur ein weiterer Stein in der Mauer.

Du fragst völlig zu Recht: Wer sind die Schuldigen? Die Antwort ist nicht immer schön. Es sind ja nicht nur Eltern, Lehrer und der Chef, die Pfaffen und die Kapitalisten und all die anderen, die hier herrschen. Es sind so oft auch die Menschen neben dir, vielleicht dein Nächster, dein Liebster … Und schaust du tief in dich hinein, dann siehst du, wen ich meine. Erkenntnis tut manchmal sehr weh. Wir sind nicht frei, und viele wollen das auch gar nicht sein.

Kuschel dich ruhig ein in deine Decke. Doch schau auch hoch zum Himmel! In einer Nacht wie dieser, wo ich nach den Worten ringe, dir anscheinend Unerklärliches erklären möchte, da denke ich mit einem angenehmen Schaudern an Rimbaud. In seiner Nacht der Hölle, einem kurzen Text voll Zorn und Kraft, brachte er es auf den Punkt: »Ich bin ein Sklave meiner Taufe. Eltern, ihr habt mein Unglück bewirkt und zugleich das eure. Arme Unschuld!« Seine Worte waren nicht trunken, sondern sternenklar, und sein Handeln war erschreckend konsequent: »Wenn Kunst und Leben nicht mehr ein und dasselbe sind, dann hör auf!«

Die Zerrissenheit des Künstlers, der sich solchen Fragen stellt, das ist auch das Thema von The Wall. Roger Waters hatte am Ende der Siebzigerjahre eine ernste Krise. Es ödete ihn an, dass für die meisten Bands und Fans Rockmusik nur noch Fun und Geschäft war. Nur wenige verstanden die Musik noch als Botschaft. Nahm man ihr aber den Sinn, verlor sie ihre Kraft, und sie verkam zur Ware in der seelenlosen Maschinerie der Musikindustrie mit all ihren unfähigen Wesen, die danach strebten, noch den letzten Funken Geist aus der Musik zu verbannen. Syd Barret, sein Freund und Mitbegründer der Band, sei daran zugrunde gegangen, sagte Waters.

Er stand keineswegs allein mit dieser Anschauung. Till litt genauso unter diesen Verhältnissen. Ja, du hast natürlich längst bemerkt: Ich rede auch immer über ihn. Später erzähle ich dir mehr darüber.

Es ist alles irgendwie schiefgelaufen. Von Anfang an. Darüber war man sich damals einig in der sogenannten alternativen Szene. Man stritt nur darüber, ob das Elend mit dem Verlassen der Bäume, dem Beginn des Ackerbaus oder dem Aufkommen der katholischen Kirche begonnen habe. Auch waren die Wege aus der Misere strittig. Und ob es überhaupt noch einen Weg gäbe.

Jemand, der die Ursache des Unglücks als auch den Weg aus ihm heraus aufzeigte, war A. S. Neill. Sein Buch Projekt Summerhill war Kult. Neill nannte die Dinge beim Namen, seine Gesellschaftskritik griff an die Wurzeln: Der anerzogene Gehorsam sei eine Ursache für die Weltkriege und den Holocaust. So wie die Kirche ihre Schuld trage, denn sie sei nichts anderes als institutionalisierter Kindesmissbrauch. Wobei Neill nicht vordergründig den sexuellen Missbrauch meinte, sondern die geistig-seelische Unterdrückung: Bevor das Kind laufen könne, sei es schon derart falsch konditioniert, dass es das Natürliche als unnatürlich ansehe. Und in der Kindheit bis hin zum jugendlichen Erwachen verschärfe sich dies noch. Stell dir das mal vor: Zu meiner Schulzeit mussten die katholischen Jungs noch beichten, dass sie »an sich gespielt« hätten. Neill forderte folgerichtig und radikal die freie Entfaltung der Sexualität von Geburt an. Seine Botschaft lautete: Seid ungehorsam, erfreut euch des Lebens! Verweigert euch jedem restriktiven System!

Der Weg zurück zu den Wurzeln würde lang werden, das konnte niemand verhehlen. Es schimmerten jedoch schon Trampelpfade durch den Dschungel, so viele andere waren uns vorangegangen. Wer Nylonhemden kennt, der weiß, was Rock ’n’ Roll geleistet hat. Was ich dir sagen will: Wir waren nicht im luftleeren Raum unterwegs. Wir waren eingebettet in Kunst und Literatur, in Musik und in unsere Träume. Aufwind unter den Flügeln bekamen wir von den Philosophen, Halt unter den Füßen gaben uns die Diskurse der 68er, das waren unsere großen Brüder. Doch anders als sie begriffen wir: Wir müssen uns zuerst selbst befreien, bevor wir anderen den Weg zur Freiheit verkünden. Wir wollten ja auch endlich schmusen. So wurden wir fundamentale Radikale. Und wir waren nicht allein. Berlin, unsere Insel, war damals ein Nest voller Narren, Dichter, Fantasten, Rebellen und Propheten. Hier hatten sie sich versammelt, die Wesen, die sich mit aller Kraft eine andere Welt erträumten. Und Alex war unbedingt einer von ihnen.

V

Allzu viel wusste ich nicht über Alex. Es passierte kurz vor Weihnachten. Ich war mit Günther, dem Dichter und professionellen Ladendieb, auf seiner »Nikolaus-Tour« – das hieß nichts anderes, als dass wir unterwegs waren, um Rasier- und Duftwässer im KaDeWe abzuziehen. »Quatsch du mal mit deinem Engelsgesicht die Verkäuferin an, den Rest mach ich schon. Und dann rüber zum Café Grauer Star!« Günther meinte das Kranzler, dort ließ sich die Schore an Touris und alte Tanten verscherbeln. Doch zum Verkaufen kamen wir nicht. Denn auf dem Kudamm stand plötzlich ein Gottjüngling in Schwarz. Das war Alex. Günther und ich starrten ihn an.

Mit ausgebreiteten Armen lief Alex die Straße entlangkommenden ahnungslosen Passanten entgegen. Bevor die überraschten Wesen ausweichen konnten, hatte er sie schon gepackt und ungefragt umarmt. Einige Leute waren nach erstem kurzem Schreck amüsiert, viele jedoch seltsam schockiert. Denn Alex war jung und schön. Und ich meine wirklich schön! Manche riefen gleich nach der Polizei, weil sie das Ganze für einen Taschendiebtrick hielten. Nachdem wir dem Schauspiel eine Weile zugesehen hatten, winkte Günther Alex zu uns an den Tisch. Er kam tatsächlich.

»Was bist du denn für ein Flipper?« Günther schnurrte, sein Katergrinsen war Legende. »Schöne Augen haste! Und hübsch große Pupillen, Mann, Mann, du scheinst mir ja mächtig unterwegs zu sein. Besser, wir gehen irgendwohin, wo wir unter Menschen sind. Also, ich könnte was Heißes vertragen. Und du?«

Kurze Zeit später saßen wir im »High Fly«, dem Kiffer-Café neben der Schaubühne. Allein für seine kommunikative Kraft – »einfach ansprechen, was bleibt uns sonst« – bewunderte ich Günther. Der Erfolg gab ihm recht. Und ein schönes Gesicht, »das pure Rauschgift«, war allemal geeignet, Günthers Pläne für den Rest des Tages über den Haufen zu werfen. Auf mich hatte das eine wie das andere regelmäßig eine fatale Wirkung: Ich bekam Herzrasen, wurde blass und geriet ins wortlose Träumen.

»Wie heißt’n du?«, fragte Günther, während er sein »Gedeck mit Besteck« – das waren Tabak, ein Piece Haschisch, Blättchen, ein silbernes Feuerzeug sowie eine Pinzette – auf dem Tisch ausbreitete.

»Luzifer, sie nennen mich Luzifer.« Im scheinbaren Widerspruch zu seiner schwarzen Kluft stand Alex‘ sanfte, fast zärtliche, doch feste Stimme. »Sie meinen das Falsche, doch sie sagen das Richtige. Luzifer ist Träger des Lichts, ein gottgesandter Erzengel mit einer Botschaft: Umarmt euch, und ihr spürt euer Inneres leuchten. Das ist der wahre Gottesdienst!«

»Mein Reden …« Günther brummte beifällig, während er das mit dem Feuerzeug erhitzte Harz in den Tabak bröselte.

»Luzifer soll das Tor öffnen, das siebente: die Sinnlichkeit. Es ist ein Angebot: Wir dürfen erkennen, dass …« Alex stockte. Er schaute uns an. Seine gehobenen Augenbrauen sollten sagen: Ihr wisst schon, euch muss ich es doch nicht erzählen … »Vielen aber macht das höllische Angst.«

»Also, mir nicht.« Günther grinste sein Streichle-den-armen-Kater-Grinsen und leckte das dritte Blättchen an, wobei sich einige Krümel in seinem buschigen Schnauzbart verfingen. »Aber ich verstehe, was du meinst, war ja selbst mal Jesuitenschüler.«

»Wisst ihr«, fuhr Alex fort, »die Menschen sind blockiert gegen ihre eigene Lebendigkeit, sie sind …«

»… allet seelische Krüppel.« Günther grinste, sein Feuerzeug klickte, dann saugte er genüsslich in drei kurzen Zügen an seinem »gelungenen Gestell«. Den Atem hielt er tief und lange.

»Deshalb helfe ich ihnen … über die Straße.«

»Du meinst: auf die Sprünge.« Günther grunzte. Hustend blies er den Rauch aus der Lunge.

Etwas beirrt fuhr Alex fort. Manche Silben betonte er eigenartig, als wollte er ihnen zusätzliche Bedeutung einhauchen. »Umarmung ist Licht. Fleisch und Blut sind gut! Sie sind nicht des Teufels. Luzifer und Satan sind zwei Verschiedene. Ein böser Übersetzungsfehler – oder Absicht? Man hat sie glauben lassen, sie seien ein und derselbe. Luzifer kommt in Schwarz, weil … Nicht er, sondern seine Botschaft ist wichtig, das Licht. Versteht ihr? Kaum jemand versteht es.«

Seine dunklen Augen, kajalumrandet, trafen meinen verträumten Blick. Lange schauten wir uns an. Ich nickte, es war mir unmöglich zu antworten, mein Hals war trocken. Die ganze Zeit hatte ich Alex angestarrt. War den Strähnen seiner davidschwarzen langen Haare gefolgt, hatte in Gedanken seinen schlanken Hals umschlungen, der Patschuli-Duft verströmte. Ich sog ihn einsam in mich auf. Was immer er erzählte, ich fand es nicht wesentlich, vielmehr brannte ich darauf, das Ganze endlich zu fassen.

»Das hört sich sehr gut an, bleib dabei!« Günther hatte Alex den Joint zwischen die Finger gesteckt, sanft hielt er seinen Arm. »Aber ich glaube, ich bin wohl nicht gemeint.« Er stand auf. Aus den Winkeln seiner Spitzbubenaugen sandte er mir die dringliche Order: Vermassel es bloß nicht wieder!

Dann steckte er seine Schreibmaschine – so nannte er den allzeit mitgeführten Bleistift – weg und klappte den kleinen Notizblock zu. Das machte er immer mit einer Geste der Unabänderlichkeit, so wie er einst am letzten Tag in dieser Versicherungsgesellschaft, für die er zehn Jahre den Lohnsklaven gegeben hatte, den letzten Ordner zugeklappt hatte, den Kaffee halb ausgetrunken stehen gelassen hatte und nie mehr zurückgekehrt war. Denn draußen vor seinem Bürofenster, da hatte sich etwas getan: Jungs hockten auf der Wiese, spielten Gitarre, rauchten dieses Kraut, ließen sich die Haare wachsen und tauschten Zärtlichkeiten wie Geheimnisse miteinander aus. Da war es also, das echte Leben, von dem er immer geträumt hatte. Als Günther seiner Frau davon erzählte, brachte sie sich um, um ihn zu bestrafen. Noch im selben Jahr wurde sein Sohn überfahren, und sein erster Freund starb an einer Überdosis irgendwas. Seitdem trug Günther nur Schwarz – Hose, Schuhe, einen Rollkragenpulli mit Jackett darüber –, schrieb kryptische Gedichte und stand der Verheißung des Glücks eher skeptisch gegenüber. Immer schien ihn eine dunkle Wolke zu begleiten.

Alex und mich aber bedachte Günther mit einem Grinsen und sagte: »Raucht das auf und macht was draus! Junge Liebe will junges Fleisch.«

Günther war gegangen. Doch ich war unfähig, »was draus zu machen«. Ich schwebte in den Wolken, stolperte durch die Himmel – und fand die Worte nicht.

Doch immerhin, richtig vermasselt hatte ich es nicht. Als Alex fragte, warum ich so schweigsam sei, blieb ich stumm. Als er mich antippte und fragte, ob wir uns wiedersehen wollten, nickte ich jedoch und hauchte mehr, als dass ich sprach: »Ja, gern.«

»Fein!«, sagte Alex. »Wir treffen uns Silvester kurz vor Mitternacht, vor dem Denkmal oben im Viktoriapark.«

VI

Wenige Monate vor seinem Abitur, das er mit Bestnoten bestand, zog Alex aus dem elterlichen Reihenhaus in Tempelhof aus. Seine Mutter, eine Lehrerin, hatte darauf bestanden, am Flügel der Familie dürfe nur Klassik gespielt werden. Also hatte Alex sich eine Gitarre besorgt. Doch die zog ihm sein Stiefvater mit einer derartigen Wucht über den Rücken, dass sie zerbarst. Der Familienhund, ein schwarzer Pudel, pinkelte vor Schreck auf den Wohnzimmerteppich. Alex zog aus. Nie wieder habe er ein Wort mit seinem Stiefvater, diesem Arsch, gesprochen. Der Arsch schickte nach diesem Vorfall den Familienhund zum Psychologen. Doch die Mutter, ganz jüdische Mama, brachte heimlich Käsekuchen in die neue Wohnung. Versonnen streichelte sie Alex über sein langes schwarzes Haar und steckte ihm Scheine in die Tasche, während sie wehklagte: »Alexander, mein Herschel, mein Neschume, was soll nur werden, was soll nur werden?«

Wir aber fragten: Was war geschehen? Wie war das möglich? Wo kam das her? Lässt sich aus Geschichte lernen? Und wie kommen wir aus der Sache raus?

Wir lasen viel. Und wir träumten lange. Wir lagen auf dem Futonbett, das ausgerollt auf dem alten Parkettboden lag. Eine verschlossene Flügeltür trennte Alex’ Zimmer von dem seines Vermieters. Schallplattenhändler sei der, sagte Alex. Mir war der Mann nicht sympathisch, er hatte lange, fettige Haare, die er sich permanent aus dem Gesicht schob, wobei oft seine übergroße Brille herunterfiel. Das wäre vielleicht komisch gewesen, wenn er nicht Cordhosen getragen hätte, in die er seine karierten Frotteehemden stopfte. Unangenehm aber war vor allem, wie er Alex und mich anstarrte.

»Mach dir nichts draus, der guckt nur so. Der hat ‘ne Freundin«, sagte Alex.

»Wo hat der eigentlich seinen Laden?«, fragte ich.

»Seinen Laden?« Alex schaute mich verständnislos an.

»Na, seinen Schallplattenladen.«

»Ach so …« Alex leckte das zweite Zigarettenblättchen an, die Basis für den Dreiblattjoint. Ohne hochzuschauen, nuschelte er: »Überall.«

»Wie, der hat ’ne Ladenkette? Und wohnt trotzdem in einer heruntergekommenen Zweiraumwohnung, von der er ein Zimmer untervermietet?«

»Nö, er klaut Platten in den Läden, und die verscherbelt er dann im Osten.«

»Wie das denn?«

»Ach Joshu, das ist doch nicht wichtig.« Alex hielt stolz den fertigen Joint hoch. »Das ist wichtig!«

»Nun komm, sag doch mal!« Ich war schon immer neugierig.

»Was weiß ich.« Alex steckte das Gestell an, sog zweimal kurz und einmal lang daran, dann blies er den Rauch aus. »Immer mittwochs macht er mit der U-Bahn via Friedrichstraße rüber in die Hauptstadt, er hat da einen Grenzpolizisten bestochen. Genug jetzt. Komm, gib mir einen Kuss!«

Alex nahm abermals einen tiefen Zug und blies mir nun mit seinem Atem süßen Rauch in meine Lunge. Augenblicklich musste ich mich ausstrecken. Es war nicht das Haschisch, das mir einen Flash verursachte, es war der Tabak, war ich doch erst über das Harz zu diesem Teufelskraut gekommen, tiefe Lungenzüge war ich nicht gewohnt.

Dass Haschisch medizinisch gesehen keine gefährliche Droge ist, das wusste jeder, der sich damit befasste. Dass es verboten war, hatte politische Gründe. Denn Haschisch machte faunisch, es machte sanft, und alle Sinne waren auf das Wesentliche konzentriert.

»Bitte, gib mir noch einen Kuss!« Alex‘ Stimme klang wie eines fernen Sternes Melodie. Schneeflocken trieben draußen vor dem Fenster, es war Januar, Winter in Berlin. Und ich hatte einen Freund! Wir schmusten, bliesen Rauch und Träume in den Raum, fein gesponnene Wolkenblumen blühten auf. Und so war unsere Zärtlichkeit: ein Streicheln, ein Liebkosen, ein Finger über samtener Haut. Schon war ein Feuersturm entfacht, den tausend Küsse löschen wollten, dabei schürten sie bloß die Flammen.

»Ans Licht!« Alex sprach sanft, ganz leise in mein Ohr, als wir längst nackt in all den Kissen lagen. »Weißt du, ich will ans Licht. Unsere Schwänze sind Schiffe zu den Sternen, magische Antennen, die gemeinsam in die Höhe ragen, Erinnerung an die Himmel, in denen wir einst waren. Unsere Art der Liebe ist Erhöhung, ein wahrer Gottesdienst!«

»So nimm mich mit auf deinem Zauberschiff!« Lachend kletterte ich an Bord, das war sein Schoß für mich, unsere Himmelsantennen hielt ich fest im Griff.

»Joshu!« Alex zog mich hoch, ganz nah an sich, dann raunte er mir altes Wissen zu: »Joshu, als der Tempel schon in Flammen stand, versuchten die Cohen, die auserwählten Wächter des Allerheiligsten, Gottes Zehn Gebote zu retten – vergebens. Doch gaben sie ein Geheimnis weiter, das jeden, der es hört, zu einem Eingeweihten macht: Auf der Bundeslade waren zwei Engel, die Cherubim, im Liebesspiel dargestellt. Verstehst du, Joshu? Zwei nackte Engel im göttlichen Akt: Das ist die Offenbarung!«

Wenig später turnten wir Cherubim als zwei nackte Engel im göttlichen Akt auf dem Futon, durch das Zimmer, übers Parkett, über Stühle, standen auf dem Tisch und versuchten den Himmel der blau gestrichenen Zimmerdecke mit den Explosionen unserer Raumflugkörper zu besternen.

»Jaaa«, sagte Alex, Lichtschleier auf dem Gesicht, Träume in den Kissen, sattellose Pferde, Rauchzeichen im Zimmer, tagelanger Ritt, endlose Prärie, ein See aus bunten Tüchern, die Mustangs grasten. »Alles ist total verdreht. Wir sind Söhne verlorener Väter. Wir leben im Land der Täter, das von Volkermördern befreit wurde.«

»Also, wollen wir nach Ibiza? Riechst du die Zitronen schon?« Vom Duft dieser Insel hatte ich Alex beim ersten Treffen vorgeschwärmt. »Mit dir dahin zurück, aah …«

Weiter kam ich nicht. Ich hatte versonnen auf der offen gestimmten Gitarre gespielt, während Alex ein Buch aus dem Stapel Indianer-Literatur las, der hoch aufgetürmt neben dem Futon lag. Nun sprang Alex auf und pfefferte den Wälzer, den er in den Händen hielt, auf den Boden. »Ach Joshu, weißt du, was ich meine? Mein Vater wollte in die USA. Dem Schatten der Shoah wollte er entfliehen. Die Sehnsucht liegt in weiter Ferne. Aber glaubst du wirklich, irgendwo auf der Erde gäbe es diesen Ort, an dem die Vergangenheit uns nicht einholt? Weißt du, was ich lese?«

Ich hob das Buch auf und las den Titel laut vor: »Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses.« Ich ließ die Silben ruhig fließen, um Alex‘ Atem zu kühlen.

»Ja, von Dee Brown. Er hat akribisch recherchiert. Mit trauriger Wut beschreibt er den Genozid. Damals, USA, knapp hundert Jahre her. Jedes Blatt ist Blut. Blut, Blut und Tränen, Massaker und Ausrottung! Das ist Realität, die ist mir echt zu viel. Allzeit derselbe Geist. Lug und Trug und Völkermord, immer ein gutes Geschäft. Der Holocaust – was für ein Konzept! Durchtrieben und genial. Erst ausgegrenzt, dann ausgeraubt, verschleppt und rein ins Lager. Vernichtung durch Arbeit. Wer nicht mehr kann, für den heißt es: Ab zum Duschen!« Alex zitterte. »Joshu, ich kann nicht mehr!«

»Nun komm, komm her!« Ich stand auf, nahm ihn in den Arm und wollte ihn behutsam hinlegen.

Doch Alex setzte sich wieder auf und sprach weiter: »Allein die Entlastung für die Kranken- und die Rentenversicherung – sagenhaft! Kapitalismus pervers! Und die, die überlebten, hatten tausend blinde Flecke auf der Seele, wie Hiroshima-Kinder, weiße Augen ohne Iris, nach dem Atomschlag. Kein Licht drang jemals wieder in die Tiefen ihres Daseins, so viele unbewältigte Traumata.« Alex hielt inne, doch es war zu spüren, irgendetwas wollte ihm noch von der Seele. In kurzen Intervallen spuckte er es aus: »Wer den Holocaust überlebte, so hieß es, der wird doch nicht … der wird sich doch nicht selbst umbringen. Falsch! Mein Vater tat es. Er hat sich aufgehängt. Und meine Mutter … knapp ein Jahr später, da heiratet sie diesen Arsch.« Alex nahm meine Hand. »Joshu, es ist alles vorbei. Es gibt keinen Platz für uns. Wir sind die weißen Indianer Europas.«

»Alex, es wird alles gut. Ich bin doch bei dir«, sagte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte.

»Ach Joshu …« Alex’ Blick ging in die Ferne. Plötzlich stand er auf, griff sich sein hübsches Holzkästchen von der Kommode und ließ sich zurück aufs Bett fallen. »Ich bin gerade einfach nicht gut klar, ich sollte einen Trip einwerfen.« Er kramte in der Schatulle mit dem feinen Holzmosaik herum. »Mist! Die Engel sind alle.« Dann besann er sich. »Bin nur schräg drauf, ich bau uns besser eine Tüte. Erzähl mir von deinem Vater, hat man es an ihm wiedergutgemacht?«

»Nein. Mein Vater hat alles abgelehnt. Nichts sei wiedergutzumachen. Punktum! Seine erste Frau war Pianistin, er selbst war Sänger. Sie kamen beide nach Auschwitz. Sie ging in den Ofen, er überlebte. Nach dem Krieg wollte er nach Kanada. Doch dann traf er meine Mutter. Sie war jung, hübsch und irgendwie glimpflich durch den Wahnsinn gekommen. Er blieb bei ihr, und sie heirateten. Niemals aber sollte ihn jemand wieder singen hören. Musik war für meinen Vater fortan ein verbotener Garten. Wir durften kein Instrument lernen. Verrückt, nicht? Doch zum Abitur hätte ich einen Wunsch frei, versprach mein Vater. Ich wünschte mir eine Gitarre.«

»Und?«, fragte Alex.

»Mein Vater hielt Wort, ich habe sie bekommen.«

»Und er hat sie dir nicht über den Rücken gezogen?«

»Nein«, antwortete ich.

»Fein!«, sagte Alex. »Schau, der Joint ist fertig. Jetzt geht’s schon wieder. Tut mir leid, wegen eben. Komm, lass uns rauchen, und dann lieb schmusen.«

Als ich erwachte, war es schon dunkel – schon wieder. Wir zählten die Tage nicht, wussten kaum, welcher Wochentag war. Die Russen waren in Afghanistan einmarschiert. Der Dritte Weltkrieg schien bevorzustehen. Ich zehrte noch von dem Geld, das ich für die Amsterdam-Tour von Che erhielt. Allzu viel war es nicht, aber vielleicht würde es reichen, bis die Amis zum Gegenschlag ausholten.

Alex war an der Hochschule der Künste in Musik eingeschrieben, ging aber selten hin. »Was soll ich denn machen? Ich habe hier kein Klavier. Und eine schlechte Vorstellung will ich nicht abliefern«, sagte er. Das war keine Ausrede, er litt wirklich, nie war ihm sein Spiel gut genug. Dabei – ich hatte ihn einmal auf Wolframs Klavier spielen gehört – war er ein großes Talent, nicht nur nach meiner Einschätzung. Nun tapste er nackt durch das Zimmer. Er tastete seine am Boden liegenden Sachen ab, drehte Bücher um, öffnete hintereinander die Schubladen der kleinen Kommode, stemmte die Arme in seine schlanken Hüften und fluchte leise.

»Was suchst du denn?«

»Blättchen.«

Auf dem Flur klappte die Wohnungstür.

»Oh, das ist gut, Dieter ist gegangen«, bemerkte Alex.

»Was? Der war hier?«, fragte ich erschrocken.

»Nein. Vielmehr ja. Mein Vermieter heißt auch Dieter.«

»Ach so, dein Vermieter-Dieter.« Ich dehnte die Silben. »Der war zu Hause? Ich habe den gar nicht gehört. Doch warum ist es gut, dass er weg ist?«

»Wir können sein Zimmer durchstöbern, irgendwo werden da Blättchen rumliegen.«

»Ist das denn okay?«

»Ja, das geht schon in Ordnung – komm!« Alex zog mich hoch.

Nackt, wie wir waren, liefen wir durch die Wohnung und suchten in Dieters Zimmer nach Blättchen für den nächsten Joint.

»Hey, was ist das denn?«, rief ich.

»Hast du was gefunden?«

»Ja, aber keine Blättchen. Doch dieses hübsche schwarze Tuch vor der Tür zu deinem Zimmer!«

»Na und? Die Tür ist immer verschlossen.«

»Mag sein, aber weißt du, was hinter dem Tuch ist ist? Nee? Dann schau’s dir an! Da sind kleine Gucklöcher gebohrt. Entweder dein Vermieter-Dieter arbeitet an einer Camera obscura, oder er ist ein elendiger Spanner.«

»Ach so«, entgegnete Alex.

»Ach so?« Ich war empört. »Du hast das gewusst?«

»Nicht wirklich«, erwiderte Alex ruhig, dabei zog er mich an sich, machte eine Tanzschrittdrehung, und dann zeigte er auf den großen Standspiegel des Zimmers. Zwei nackte Engel mit langen Haaren, die sich eng umschlungen hielten, spiegelten sich in ihm. »Sieh doch, Joshu, wir sind jung, wir sind schön! Klug und gebildet sind wir auch.« Alex drückte sich an mich. »Das ist unser Glück, nicht unsere Leistung. Lass doch die anderen daran teilhaben! Wir sind die große Sehnsucht, das erhabene Schauspiel, seien wir Geschenk für die Welt!«

Alex’ Kuss zeigte Wirkung: Im Spiegel waren zwei lachende Jungs zu sehen. »Verschwende deine Jugend, Joshu! Im Alter bekommst du es zurück. Ich mein, wenn du denn alt werden möchtest …«

Alex‘ Idee war wunderbar: ein radikaler Generationenvertrag. Ich bekam jedoch das Bild des schmierigen Plattenhändlers, wie er an der Tür hockte, uns beobachtete und dabei wer weiß was tat, nicht aus dem Kopf. Die ganze Wohnung in der Nollendorfstraße war mir plötzlich nicht mehr geheuer. Zu mir war es nicht weit, außerdem hatte Che immer etwas zum Rauchen da. Blättchen hatten wir nicht gefunden, die Engel waren alle, der Harzvorrat war auf ein Piece geschrumpft, und vom Teufelskraut teilten wir uns gerade die letzte Zigarette. Also liefen wir wenig später durch die klirrend kalte Januarnacht über die schwarz verkrusteten Schneematschhügel zur anderen Seite der Maaßenstraße, kauften im Tabakladen eine Packung Camel für 2,85 DM und OCB-Blättchen. Den Nolli überquerten wir durch den U-Bahnhof. Unten fuhr die Linie 1, im Hochbahnhof hatte es vor dem Krieg auch eine Linie gegeben, jetzt hatte sich dort ein ständiger Trödelmarkt mit Bierausschank eingenistet.

Als wir die kleine Straße schräg rüber zur Kurfü liefen, bekam Alex unerwartet einen Anfall. »Joshua« – er nannte mich ganz förmlich Joshua! – »weißt du, wo wir hier sind? Nein? In der Else-Lasker-Schüler-Straße! Herrje, schau doch, das ist ein vollkommen fantasieloses Stück Sackgasse. Und so etwas benennen sie nach Else Lasker-Schüler, der größten deutschen Lyrikerin! Das ist der reine Hohn. Else hätte getobt und alle Verantwortlichen mit einem orientalischen Fluch belegt.« Alex turnte auf der Straße herum, für mich sah es aus wie ein indianischer Regentanz. »Vielleicht hätte sie sich auch an die Schulter von irgendjemand Wildfremden geworfen, und ihre Tränen hätten ihm das schöne Sakko benetzt. Die Nächte verbrachte sie sowieso mit Herumtreibern aller Art, sie konnte einfach nicht alleine sein. Doch genau das war ihr Schicksal: sehnsuchtsübervolle Einsamkeit.« Alex hob die Arme klagend zum Himmel. »Nun, wenigstens bekamen die Nazis sie nicht in ihre schmutzigen Griffel, sie floh rechtzeitig nach Zürich, reiste nach Palästina und starb dort kurz vor Kriegsende. Den Öfen ist sie entkommen, doch nun sperren sie ihren Namen ins Lager dieser Betonfassade, so nehmen sie Rache, glaub mir, das ist pure Rache!«

»Alex!« Ich nahm ihn an die Hand und zog ihn von der Straße. »Immerhin, sie wurde nicht vergessen. Und schau, es schneit! Schon sieht alles viel friedlicher aus.«

»Das ist ein Gruß von Else«, sagte Alex. Dann überschüttete er mich plötzlich mit wilden Küssen. Doch er war noch nicht besänftigt. »Kann man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben? Das ist die alte Frage,« fuhr er fort. Und bevor ich eine Antwort geben konnte, gab Alex sie selbst: »Nein! Wir verdammten Judenlümmel aber, wir müssen es versuchen. Unbewältigte Traumata! Verstehst du?« Alex legte mir beide Arme auf die Schultern und schaute mir in die Augen, als sei dies ein heiliger Moment der Beschwörung.. »Joshu, du musst mir eines versprechen … Wir schreiben all diese Worte auf Zettel, auf den Zeitungsrand, aufs Klopapier oder sonst wohin. Du hast ja diese kleinen indischen Kladden.« Über Alex’ Mund huschte ein Grienen. »Mir sind meine Zeilen aber nicht gut genug. Es gibt so viele dumme Jungs, die hocken im stillen Örtchen und hacken ihre Verstopfung in die Schreibmaschine. Und dann laufen sie herum und belästigen Leute – mit ihren ›Gedichten‹! Joshu, einer von denen möchte ich nie sein. Versprich mir bitte: Du auch nicht!«