10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

San Francisco, die Stadt der ewigen Optimisten und Freigeister, wird von einer blutigen Mordserie heimgesucht. Chief Inspector Martín setzt Himmel und Hölle in Bewegung, doch der Mörder ist ihm immer einen Schritt voraus. Wäre da nicht Martíns scharfsinnige Tochter Amanda, die zusammen mit ihrem Großvater und einigen Internetfreunden nach Hinweisen forscht. Sie sind fest entschlossen, den Täter zu schnappen, und bemerken erst viel zu spät, wie bedrohlich nahe sie dem Grauen gekommen sind: Plötzlich verschwindet Amandas Mutter spurlos, und die Tochter muss über sich hinauswachsen, um den Menschen zu retten, der ihr am nächsten steht.

Amandas Suche erzählt den Weg einer furchtlosen jungen Frau, die mit allen Mitteln verteidigt, was sie liebt – ein atemraubender Krimi und zugleich ein fesselnder Roman über das kostbare Band zwischen Töchtern und Müttern und die lebensrettende Kraft der Familie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 685

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Amanda ist lebensklug und ausgesprochen eigensinnig. Sie wächst in San Francisco auf, der Stadt der Freigeister. Ihre Mutter Indiana führt eine Praxis für Reiki und Aromatherapie und steht im Mittelpunkt der örtlichen Esoterikszene. Der Vater ist Chef des Polizeidezernats und ermittelt in einer grausamen Mordserie. Auf eigene Faust beginnt Amanda Nachforschungen dazu anzustellen, unterstützt von ihrem geliebten Großvater und einigen Internetfreunden aus aller Welt. Doch als Indiana spurlos verschwindet, wird aus dem Zeitvertreib plötzlich bitterer Ernst. Und Amanda muss über sich hinauswachsen, um die eigene Mutter zu retten …

Isabel Allende, 1942 geboren, arbeitete in ihrer Jugend als Journalistin in Chile. Nach Pinochets Militärputsch ging sie 1973 ins Exil, wo sie ihren Weltbestseller Das Geisterhaus schrieb. Auch ihr letzter Roman, Mayas Tagebuch, stand monatelang auf der Bestsellerliste. Isabel Allende lebt mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihr gesamtes Werk erscheint auf Deutsch im Suhrkamp Verlag.

Svenja Becker lebt als Übersetzerin (u.a. Juan Carlos Onetti, Carla Guelfenbein, Hernán Rivera Letelier) in Saarbrücken.

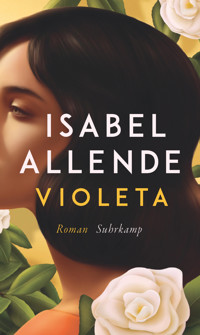

Isabel Allende

Amandas Suche

Roman

Aus dem Spanischenvon Svenja Becker

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel

El juego de Ripper bei Plaza & Janés, Barcelona.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2014

© Isabel Allende, 2014

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München

Umschlagfoto: Reilika Landen/Arcangel Images

eISBN 978-3-518-73464-3

www.suhrkamp.de

Für William C. Gordon,

meinen Kompagnon in der Liebeund im Verbrechen.

»Meine Mutter lebt noch, aber am Karfreitag um Mitternacht bringt er sie um«, versicherte Amanda Martín dem Chief Inspector, und der zweifelte keinen Moment an dem, was sie sagte, denn die Kleine hatte bewiesen, dass sie mehr wusste als er und alle seine Kollegen von der Mordermittlung zusammen. Irgendwo auf den achtzehntausend Quadratkilometern der San Francisco Bay Area wurde die Frau gefangen gehalten, ihm blieben nur wenige Stunden, um sie zu finden, und er hatte keine Ahnung, wo er mit der Suche beginnen sollte.

Den ersten Mord hatten die Jugendlichen »Baseballschläger im Abseits« getauft, um das Opfer nicht durch eine präzisere Lokalisierung herabzuwürdigen. Die fünf trafen sich zusammen mit einem schon etwas älteren Herrn an ihren Computern für das Rollenspiel Ripper.

Am Morgen des 13. Oktober 2011 kamen die Viertklässler der staatlichen Golden-Hills-Schule in San Francisco um 8:15 Uhr zum rhythmischen Schrillen der Trillerpfeife ihres Sportlehrers, der in der Tür stehen blieb, in die Turnhalle getrabt. Die geräumige und gut ausgestattete Halle verdankte sich der großzügigen Spende eines ehemaligen Schülers, der in den wilden Zeiten der Immobilienspekulation ein Vermögen gemacht hatte, und diente der Schule außer zum Sportunterricht auch für Abschlussfeiern, Konzert- und Theateraufführungen. Zum Aufwärmen hätten die Kinder an diesem Morgen eigentlich zwei vollständige Runden um das Basketballfeld laufen sollen, aber ein unerwarteter Anblick in der Mitte der Halle brachte sie zum Stehen, denn dort hing über einem Seitpferd ein Mann mit heruntergezogener Hose, aus dessen entblößtem Hintern der Griff eines Baseballschlägers ragte. Staunend umringten die Kinder ihren Fund, dann ging ein Neunjähriger, kühner als seine Mitschüler, in die Hocke, fuhr mit dem Zeigefinger durch die dunkle Pfütze auf dem Boden und stellte fest, dass es sich hier, da es keine Schokolade war, um angetrocknetes Blut handeln musste, ein anderer hob eine Patronenhülse auf und ließ sie in seiner Hosentasche verschwinden, um sie in der Pause gegen einen Porno-Comic zu tauschen, und ein Mädchen filmte die Leiche ungeniert mit dem Handy. Bei jedem Ausatmen einen Pfiff ausstoßend, hüpfte jetzt der Sportlehrer auf den Schülerpulk zu und erlitt beim Anblick des Spektakels, das keineswegs wie ein Scherz wirkte, einen Nervenzusammenbruch. Der Lärm der Schüler rief weitere Lehrer auf den Plan, die trieben die Klasse schreiend und schubsend aus der Halle, schleiften den Sportlehrer ins Freie, zogen den Baseballschläger aus dem Toten und entdeckten, als sie den Mann auf den Boden legten, ein blutiges Loch in der Mitte seiner Stirn. Sie breiteten zwei Sweatshirts über ihn und schlossen dann die Türen, um auf die Polizei zu warten, die bereits neunzehn Minuten später eintraf; mittlerweile war der Tatort derart von Fremdspuren verunreinigt, dass sich unmöglich mit Gewissheit sagen ließ, was um alles in der Welt hier geschehen war.

Wenig später erklärte der Leiter der Homicide Division, Bob Martín, in einer ersten Pressekonferenz, man habe das Opfer als Ed Staton identifiziert, 49 Jahre, Wachmann an der Schule. »Was ist mit dem Baseballschläger?«, rief einer der Journalisten, worauf der Inspector, der sich ärgerte, weil das für Ed Staton erniedrigende und für die Bildungseinrichtung peinliche Detail bereits durchgesickert war, antwortete, man müsse die Autopsie abwarten. »Gibt es einen Verdächtigen? War der Wachmann homosexuell?« Über die auf ihn einprasselnden Fragen hinweg erklärte Bob Martín die Pressekonferenz für beendet, versicherte jedoch, die Presse werde von seiner Abteilung über den Stand der Ermittlungen, die unverzüglich unter seiner Leitung begonnen hatten, auf dem Laufenden gehalten.

Am Abend zuvor hatten Schüler des Abschlussjahrgangs in der Halle eine abgedrehte Musicalkomödie für Halloween geprobt, etwas mit Zombies und Rock’n’Roll, von den Vorfällen hatten die Schüler aber erst am nächsten Morgen erfahren. Nach Berechnungen der Polizei war der Mord ungefähr um Mitternacht geschehen, zu dieser Zeit befand sich niemand mehr im Schulgebäude, nur drei Jungs von der Rockband verstauten noch auf dem Parkplatz ihre Instrumente in einem Van. Sie waren die Letzten, die Ed Staton lebend gesehen hatten, und gaben zu Protokoll, der Wachmann sei gegen 00:30 Uhr in einem Kleinwagen weggefahren und habe ihnen vorher zugewinkt. Sie hatten in einiger Entfernung auf dem unbeleuchteten Parkplatz gestanden und waren sich zwar sicher, die Uniform im Mondlicht erkannt zu haben, konnten sich jedoch über die Farbe und die Marke des Wagens, in dem er wegfuhr, nicht einig werden. Außerdem hatten sie nicht sehen können, ob noch jemand im Auto saß, aber die Polizei ging davon aus, dass der Wagen nicht dem Opfer gehörte, denn dessen metallicgrauer Jeep parkte nur wenige Meter vom Van der Musiker entfernt. Man vermutete, dass Staton von jemandem abgeholt worden war und später noch einmal zur Schule zurückkehrte, um sein eigenes Auto zu holen.

In einer zweiten Stellungnahme erklärte der Leiter der Homicide Division vor der Presse, der Wachmann habe eigentlich bis 6 Uhr früh Dienst gehabt und man wisse nicht, weshalb er in dieser Nacht das Gebäude verlassen hatte und später in die Schule zurückgekehrt war, wo ihn der Tod erwartete. Seine Tochter Amanda sah das Interview im Fernsehen, rief ihn hinterher an und korrigierte ihn: Nicht der Tod habe Ed Staton erwartet, sondern sein Mörder.

Dieser erste Mord verleitete die Ripper-Spieler zu etwas, das sich zu einer gefährlichen Obsession auswachsen sollte. Die fünf stellten sich dieselben Fragen wie die Polizei: Wo war der Wachmann in der kurzen Zeitspanne, nachdem die Musiker ihn gesehen hatten, bis zum mutmaßlichen Todeszeitpunkt? Wie war er zurückgekommen? Wieso hatte er sich nicht gewehrt, ehe man ihm in die Stirn schoss? Was hatte der Baseballschläger in dieser intimen Körperöffnung zu bedeuten?

Womöglich hatte Ed Staton das Ende bekommen, das er verdiente, aber moralische Fragen interessierten die Spieler nicht, sie hielten sich an die Fakten. Früher hatte sich ihr Rollenspiel auf ausgedachte Verbrechen beschränkt, begangen im stets nebligen London des 19. Jahrhunderts, und ihre Figuren hatten Übeltäter gejagt, die mit Äxten und Eispickeln bewaffnet waren oder auf andere klassische Weise den Frieden der Stadt störten, aber das Spiel bekam eine realistischere Note, als Amanda Martín vorschlug, sie sollten ihre Ermittlungen auf das ausweiten, was im nebligen San Francisco geschah. Die bekannte Fernsehastrologin Celeste Roko hatte der Stadt ein Blutbad prophezeit, und Amanda wollte diese einzigartige Gelegenheit nutzen, um die Kunst des Wahrsagens auf die Probe zu stellen. Dazu sicherte sie sich die Unterstützung der Ripper-Spieler und die ihres besten Freundes, Blake Jackson, der zufällig auch ihr Großvater war, ohne zu ahnen, dass aus dem Zeitvertreib bitterer Ernst werden sollte und ihre Mutter, Indiana Jackson, zu den Opfern gehören würde.

Die Ripper-Spieler waren eine erlesene, über den Globus verteilte Schar von Sonderlingen, die sich im Internet zusammengefunden hatten, um den mysteriösen Jack the Ripper zu fassen und zu vernichten, wobei es auf dem Weg eine Menge Hindernisse zu überwinden und Gegner zu besiegen galt. Als Spielleiterin war es Amandas Aufgabe, die einzelnen Etappen zu planen und dabei die Stärken und Schwächen der Figuren im Auge zu behalten, die sich die Spieler jeweils als Alter Ego zugelegt hatten.

Ein Junge aus Neuseeland, der nach einem Unfall querschnittsgelähmt war und im Rollstuhl saß, in Gedanken aber frei durch fantastische Welten reiste und in der Vergangenheit wie in der Zukunft zu Hause war, hatte die Rolle von Esmeralda übernommen, einer cleveren und fragefreudigen Vagabundin. Ein anderer, der einsam und verängstigt in New Jersey bei seiner Mutter lebte und in den letzten zwei Jahren sein Zimmer nur verlassen hatte, um aufs Klo zu gehen, war Sir Edmond Paddington, englischer Oberst a.D., ein machohaftes Großmaul und als Fachmann für Waffen und Militärstrategien überaus nützlich für das Spiel. In Montreal war eine Neunzehnjährige, die ihr kurzes Leben überwiegend in Kliniken für Menschen mit Essstörungen verbracht hatte, in die Figur der Abatha geschlüpft, eine mit übersinnlichen Fähigkeiten ausgestattete Hellseherin, die Gedanken lesen, Erinnerungen heraufbeschwören und mit Geistern sprechen konnte. Ein dreizehnjähriger afroamerikanischer Waisenjunge mit einem IQ von 156, der als Stipendiat eine Privatschule für Hochbegabte in Reno besuchte, entschied sich für Sherlock Holmes, weil logisches Herleiten und Schlussfolgern für ihn ein Kinderspiel war.

Amanda besaß keine eigene Figur, leitete das Spiel und achtete auf die Einhaltung der Regeln, hatte sich aber, seit es um das Blutbad ging, ein paar kleinere Anpassungen erlaubt. So verlegte sie die Handlung, traditionell im London des Jahres 1888 angesiedelt, ins San Francisco des Jahres 2012. Außerdem stellte sie sich, entgegen der Regel, einen buckligen Schergen zur Seite, der Kabel hieß, nicht besonders helle, aber folgsam und treu war und noch ihre abwegigsten Befehle zu befolgen hatte. Ihrem Großvater, Blake Jackson, entging nicht, dass der Name des Schergen ein Anagramm seines Vornamens war. Mit seinen vierundsechzig Jahren war er dem Alter für Kinderspiele eigentlich entwachsen, machte bei Ripper aber mit, weil er mit seiner Enkelin etwas mehr teilen wollte als Horrorfilme, Schachpartien und die Logikrätsel, bei denen sie gegeneinander antraten und die er zuweilen nach Beratung mit zwei Freunden, die an der University of California in Berkeley Philosophie und Mathematik unterrichteten, für sich entscheiden konnte.

JANUAR

Montag, 2.1.

Mit dem Gesicht nach unten lag Ryan Miller auf der Massagebank und döste unter dem wohltuenden Einfluss von Indiana Jacksons Händen, die Reiki im ersten Grad anwandte. Miller hatte ungefähr sechzig Seiten zu der von dem japanischen Buddhisten Mikao Usui 1922 entwickelten Methode gelesen und wusste, dass sich die Wirksamkeit von Reiki wissenschaftlich nicht belegen ließ, vermutete aber doch eine geheimnisvolle Kraft dahinter, da die Konferenz der katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten die Methode im Jahr 2009 zu einer Gefahr für die geistige Gesundheit der Christenheit erklärt hatte.

Indiana Jackson praktizierte in Büro Nr. 8 im zweiten Stock der berühmten »Ganzheitlichen Klinik« von North Beach, im Herzen des italienischen Viertels von San Francisco. Ihre Tür war indigoblau gestrichen, in der Farbe der Spiritualität, und die Wände in einem hellen Grün, der Farbe der Gesundheit. Auf ihrem Türschild stand in kursiven Lettern Indiana, Heilerin und darunter ihr Angebot: Intuitive Massage, Reiki, Magnet-, Kristall-, Aromatherapie. An der Wand ihres winzigen Vorzimmers hing ein grellbuntes Tuch aus einem Asia-Laden, das die Göttin Shakti zeigte, eine sinnliche junge Frau mit schwarzem Haar, rotem Sari und jeder Menge Goldschmuck, die in der rechten Hand ein Schwert und in der linken eine Blume hielt. Die Göttin vervielfachte sich durch etliche weitere Arme und Hände, die ebenfalls Symbole ihrer Macht hielten, angefangen bei einem Musikinstrument bis hin zu etwas, das auf den ersten Blick wie ein Mobiltelefon aussah. Indiana verehrte Shakti sehr und war sogar drauf und dran gewesen, ihren Namen anzunehmen, doch hatte ihr Vater, Blake Jackson, ihr klargemacht, dass für eine großgewachsene Nordamerikanerin, die üppig beleibt und blond war und vage an eine Aufblaspuppe erinnerte, der Name einer hinduistischen Gottheit nicht tragbar war.

Wegen seiner militärischen Ausbildung und beruflichen Tätigkeit war Ryan Miller ein eher misstrauischer Mensch, überließ sich Indianas Behandlung aber mit tiefer Dankbarkeit und fühlte sich nach jeder Sitzung beschwingt und froh, was am Placebo-Effekt und seiner verliebten Hingerissenheit liegen mochte, wie sein Freund Pedro Alarcón glaubte, oder an der Harmonisierung seiner Chakren, wie von Indiana behauptet. Die friedvolle Stunde bei Indiana war das Beste an seinem Junggesellenleben, er fand mehr Nähe in den Heilbehandlungen bei ihr als in dem komplizierten Sexgeplänkel mit Jennifer Yang, der hartnäckigsten Geliebten, die er je gehabt hatte. Er war ein großgewachsener und durchtrainierter Mann, besaß den Nacken und das Kreuz eines Kämpfers, Arme wie Baumstämme, dazu aber schlanke Zuckerbäckerhände, trug sein braunes, graumeliertes Haar bürstenkurz, hatte strahlend weiße Zähne, die unmöglich echt sein konnten, helle Augen, eine demolierte Nase, und wenn man den Stumpf mitzählte, trug er dreizehn sichtbare Narben am Körper. Indiana Jackson vermutete noch einige mehr, hatte ihn aber nie ohne Unterhose gesehen. Noch nicht.

»Wie fühlst du dich?«, wollte sie wissen.

»Blendend. Dieser Nachtischgeruch macht mich hungrig.«

»Das ist reines Orangenöl. Wenn du dich drüber lustig machst, weiß ich nicht, wozu du herkommst, Ryan.«

»Um dich zu sehen, wozu sonst.«

»Dann ist das hier nichts für dich«, entgegnete sie verärgert.

»Merkst du denn nicht, dass ich bloß Spaß mache, Indi?«

»Orange ist ein junger und fröhlicher Duft, zwei Eigenschaften, die du brauchen kannst, Ryan. Das Reiki ist so mächtig, dass manche Schüler im zweiten Grad es aus der Ferne anwenden können, ohne den Patienten zu sehen, aber ich müsste zwanzig Jahre in Japan lernen, um so weit zu kommen.«

»Versuch das ja nicht. Ohne dich wäre das hier ein schlechtes Geschäft.«

»Heilen ist kein Geschäft!«

»Von etwas muss man aber leben. Du nimmst weniger als deine Kollegen in der Ganzheitlichen Klinik. Was glaubst du kostet zum Beispiel eine Akupunktursitzung bei Yumiko?«

»Keine Ahnung, und das interessiert mich auch nicht.«

»Fast doppelt so viel wie die Stunde bei dir. Lass mich mehr bezahlen«, drängte Miller.

»Mir wäre es lieber, du würdest gar nichts bezahlen, schließlich sind wir Freunde, aber wenn du nicht zahlen musst, kommst du bestimmt nicht. Du kannst keinem einen Gefallen schuldig bleiben, der Stolz ist deine Sünde.«

»Würdest du mich vermissen?«

»Nein, wir würden uns ja außerhalb der Praxis weiter sehen, aber du würdest mich vermissen. Gib zu, dass meine Behandlung dir hilft. Denk an die Schmerzen, die du hattest, als du zum ersten Mal hier warst. Nächste Woche machen wir eine Sitzung mit Magneten.«

»Und Massage, hoffe ich. Du hast die Hände eines Engels.«

»Meinetwegen auch Massage. Und zieh dich endlich an, draußen wartet der nächste Patient.«

»Findest du es nicht bemerkenswert, dass du fast ausschließlich Männer behandelst?« Miller schwang sich von der Liege.

»Nicht ausschließlich Männer, ich behandle auch Frauen, Kinder und einen Pudel mit Rheuma.«

Miller ging davon aus, dass Indianas übrige männliche Patienten ihm ähnelten und eher für die mit ihr verbrachte Zeit als für ihre fragwürdigen Heilmethoden zahlten. Jedenfalls war das für ihn der einzige Grund gewesen, zum ersten Mal die Praxis in Büro Nr. 8 aufzusuchen, und um Missverständnisse zu vermeiden, gestand er das Indiana während ihrer dritten Sitzung, auch weil die anfängliche Anziehung in eine respektvolle Zuneigung gemündet war. An die Skepsis gegenüber ihren Behandlungsmethoden schon mehr oder weniger gewöhnt, hatte sie gelacht und ihm versichert, er werde seine Meinung in zwei, drei Wochen ändern, wenn er die Wirkung spürte. Ryan wettete um ein Abendessen in seinem Lieblingsrestaurant: »Wenn du mich heilst, zahle ich, wenn nicht, zahlst du«, weil er sie gern einmal in einer Umgebung treffen wollte, die einem Gespräch zuträglicher war als diese beiden von der allwissenden Shakti bewachten Schuhschachtelräume.

Sie hatten sich 2009 auf einem der verschlungenen Waldwege im Samuel P. Taylor State Park kennengelernt, unter uralten Baumriesen. Indiana hatte die Fähre über die Bucht von San Francisco genommen und im Marin County auf dem Rad etliche Kilometer bis zum Park zurückgelegt, weil sie für eine Mehrtagestour nach Los Angeles trainierte, an der sie in wenigen Wochen teilnehmen wollte. Im Prinzip hielt sie Sport für ein sinnloses Tun, und die eigene Fitness war ihr herzlich egal, aber die Tour fand im Rahmen einer Anti-Aids-Kampagne statt, ihre Tochter Amanda wollte unbedingt mitfahren, und sie konnte sie unmöglich allein hinlassen.

Sie hatte kurz angehalten, um Wasser aus ihrer Flasche zu trinken, stand mit einem Fuß auf dem Boden, war aber nicht ganz vom Rad abgestiegen, als Ryan Miller mit Attila, dessen Leine er am Gürtel festgehakt hatte, an ihr vorbeilief. Sie bemerkte den Hund erst, als der sie fast über den Haufen rannte, und erschrak so sehr, dass sie in ihr Fahrrad verheddert hinfiel. Unter tausend Entschuldigungen half Miller ihr auf und drehte das Vorderrad wieder gerade, während sie sich den Staub von den Kleidern klopfte und mehr Augen für Attila als für die eigenen Blessuren hatte, denn noch nie in ihrem Leben hatte sie ein derart hässliches Tier gesehen: von Narben überzogen, kahle Stellen an der Brust, mehrere Zahnlücken im Maul, dafür zwei draculahafte Reißzähne aus Metall, und ein Ohr sah aus wie mit der Schere zerfleddert. Sie kraulte dem Hund mitleidig den Kopf und wollte ihm einen Kuss auf die Nase drücken, aber Miller hielt sie brüsk davon ab.

»Nein. Nicht mit dem Gesicht ran. Attila ist ein Kriegshund.«

»Was für eine Rasse?«

»Reiner Malinois, Belgischer Schäferhund. Eigentlich feiner und kräftiger als ein Deutscher Schäferhund und hat zusätzlich den Vorteil, dass der Rücken gerade ist und sie keine Hüftleiden haben.«

»Was ist mit dem armen Kerl passiert?«

»Er hat eine Minenexplosion hinter sich«, sagte Miller und tauchte sein Halstuch in das kühle Wasser des Bachs, in dem er in der Woche zuvor Lachse hatte springen sehen, die sich zum Ablaichen stromaufwärts kämpften.

Miller hielt Indiana das nasse Tuch hin, damit sie die aufgeschürften Stellen an ihren blanken Beinen säubern konnte. Er selbst trug eine lange Trainingshose, ein Sweatshirt und etwas, das wie eine kugelsichere Weste aussah und zwanzig Kilo wog, wie er ihr erklärte; er trainiere damit, und ohne sie fühle er sich dann im Wettkampf federleicht. Sie setzten sich zum Reden zwischen die dicken Wurzeln eines Baumes, unter dem aufmerksamen Blick des Hundes, der jede Bewegung seines Herrchens verfolgte, als erwartete er einen Befehl, und bisweilen seine Nase zu der Frau hinschob, um unauffällig an ihr zu riechen. Ein warmer Nachmittag, es duftete nach Kiefern und Waldboden, die Strahlen der Sonne brachen wie Lanzen durch die Baumkronen, Vögel sangen, Insekten summten, Wasser plätscherte über die Steine im Bachbett, und der Wind wisperte in den Zweigen. Eine Liebesromankulisse, wie gemacht für eine erste Begegnung.

Miller war bei den Navy Seals gewesen, einer mit den geheimsten und gefährlichsten Operationen betrauten Spezialeinheit der Streitkräfte. Seine Gruppe, Seal Team 6, sollte im Mai 2011 das Wohnhaus von Osama bin Laden in Pakistan stürmen. Einer seiner früheren Kameraden würde den Anführer von al-Qaida töten, aber davon ahnte Miller natürlich noch nichts, denn was zwei Jahre später geschah, hätte allenfalls Celeste Roko mithilfe ihrer Planeten vorhersehen können. Miller war 2007 aus dem Dienst ausgeschieden, nachdem er im Kampf ein Bein verloren hatte, was ihn aber nicht daran hinderte, an Triathlon-Wettkämpfen teilzunehmen, wie er Indiana erzählte. Bisher hatte sie ihn weniger angesehen als seinen Hund, aber jetzt bemerkte sie, dass eins seiner Beine in einem Laufschuh endete und das andere in einer gebogenen Schaufel.

»Das ist ein Flex-Foot Cheetah, benannt nach der schnellsten Raubkatze der Welt«, sagte er und zeigte ihr die Prothese.

»Wie macht man die fest?«

Er schob das Hosenbein hoch, und sie besah sich die Halterung um den Beinstumpf.

»Die Prothese ist aus Kohlefaser, leicht und optimal geformt, damit hätte Oscar Pastorius fast nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, weil die Cheetahs ihm einen Vorteil gegenüber den anderen Läufern verschafften. Das ist das Modell fürs Laufen. Ich habe andere Prothesen für Wandern und Radfahren«, sagte der Ex-Soldat und fügte nicht ganz uneitel hinzu, er sei damit technologisch auf dem neuesten Stand.

»Hast du Schmerzen in dem Stumpf?«

»Manchmal, aber anderes schmerzt mehr.«

»Zum Beispiel?«

»Sachen von früher. Aber genug von mir, erzähl mir was über dich.«

»So was Interessantes wie ein künstliches Bein habe ich nicht zu bieten, und meine einzige Narbe kann man nicht vorzeigen. Als Kind bin ich mit dem Hintern in einen Stacheldraht gefallen.«

Für Indiana und Ryan verging die Zeit im Park unter Attilas forschendem Blick wie im Flug. Sie sprachen über dies und das, und Indiana erzählte über sich, halb im Ernst, halb im Scherz, ihre Glückszahl sei acht, ihr Sternzeichen Fische, ihr Planet Neptun, Wasser ihr Element und ihre Steine der durchscheinende Mondstein, der den Weg der Intuition weist, und der Aquamarin, der durch Träume leitet, den Geist öffnet und die Güte fördert. Sie legte es nicht darauf an, Miller zu verführen, denn sie war seit vier Jahren in Alan Keller verliebt und zur Treue entschlossen, andernfalls hätte sie das Gespräch irgendwann auf Shakti gebracht, Göttin der Schönheit, Sexualität und Fruchtbarkeit. Die Erwähnung dieser Attribute lockte jeden Mann aus der Deckung – sie war heterosexuell –, sofern ihre überwältigende Körperlichkeit allein dazu nicht ausreichte, doch über Shaktis sonstige Eigenarten verlor Indiana bei solchen Gelegenheiten lieber kein Wort, denn als göttliche Mutter, Urkraft und Verkörperung der heiligen weiblichen Stärke schlug Shakti die Männer eher in die Flucht.

Für gewöhnlich ließ sich Indiana über ihre Heilmethoden nicht weiter aus, weil es ihr mehr als einmal passiert war, dass einer vorgab, ihren Ausführungen über kosmische Energie aufmerksam zu lauschen, ihr dabei aber bloß ins Dekolleté linste. Dieser Navy Seal flößte ihr allerdings Vertrauen ein, und sie gab ihm einen Überblick über das, was sie tat, obwohl es, so in Worte gefasst, selbst in ihren Ohren wenig überzeugend klang. Miller fühlte sich mehr an Voodoo als an Medizin erinnert, heuchelte jedoch großes Interesse, weil die Frau ihm damit einen willkommenen Vorwand bot, sie wiederzusehen. Er erwähnte die Krämpfe, die ihn nachts heimsuchten und die manchmal dazu führten, dass er mitten in einem Wettkampf wie gelähmt war, und sie empfahl eine Kombination von Heilmassagen und Banane-Kiwi-Shakes.

Die beiden waren ins Gespräch vertieft, und die Sonne sank bereits, als Indiana klar wurde, dass sie die Fähre nach San Francisco verpassen würde. Sie sprang auf die Füße und verabschiedete sich eilig, aber Ryan Miller hatte seinen Pickup am Parkeingang stehen und erbot sich, sie mit zurück in die Stadt zu nehmen. Der Wagen war völlig übermotorisiert, hatte Reifen wie ein LKW, eine Reling auf dem Dach und einen Fahrradgepäckträger, und auf der Beifahrerbank lag ein dickes Hundekissen aus rosa Samt mit Bommeln, das weder Miller noch Attila je ausgesucht hätten; Millers Geliebte, Jennifer Yang, hatte es ihnen in einem Anflug chinesischen Humors geschenkt.

Drei Tage später wurde Miller nur deshalb in der Ganzheitlichen Klinik vorstellig, weil er die Fahrradfahrerin wiedersehen wollte, die ihm nicht aus dem Kopf gegangen war. Indiana entsprach in nichts seinem Beuteschema, er neigte eigentlich zu kleinen asiatischen Frauen wie Jennifer Yang, die nicht nur einen gehobenen Managerposten bei einer Bank bekleidete, sondern gleich eine ganze Reihe von Klischees bediente – Teint wie Elfenbein, Haar wie Seide und so zierlich gebaut, dass man Mitleid bekam. Indiana dagegen war der Inbegriff der überdimensionierten Amerikanerin, vor Gesundheit und guten Absichten strotzend, was ihn gewöhnlich gähnend langweilte, aber aus irgendeinem Grund schien sie ihm unwiderstehlich. Seinem Freund Pedro Alarcón beschrieb er sie als »opulent und verlockend«, was in dessen Ohren nach zu fettigem Essen klang. Als Miller sie ihm wenig später vorgestellt hatte, sagte Alarcón, Indiana erinnere ihn mit ihrem ausladenden Sopranistinnenbusen, der blonden Mähne und den übertriebenen Kurven und Wimpern an die eher komische Sinnlichkeit der Chicagoer Gangsterboss-Geliebten aus Filmen der sechziger Jahre, aber Miller kannte keine der Filmdiven, die vor seiner Geburt Furore gemacht hatten.

Die Ganzheitliche Klinik enttäuschte Ryan Miller. Er hatte etwas irgendwie Buddhistisches erwartet, und was er fand, war ein hässliches dreistöckiges Gebäude in Guacamole-Grün. Dass das Haus aus dem Jahr 1930 stammte und in seinen Glanzzeiten wegen seiner Art-déco-Architektur und der von Klimt inspirierten Buntglasfenster eine Touristenattraktion gewesen war, ließ sich nicht einmal mehr erahnen. Nach dem Erdbeben von 1989 war es vorbei gewesen mit der Pracht, zwei der Fenster gingen damals zu Bruch, die beiden anderen wurden meistbietend versteigert, man baute stattdessen solche wie mit Hühnermist gesprenkelten Scheiben ein, die man von Hinterhofmanufakturen und Kasernenbaracken kennt, und bei einer von vielen unüberlegten Umbaumaßnahmen, die das Gebäude verschandelten, wurde der schwarz-weiße Marmorfußboden durch einen aus Plastik ersetzt, weil der leichter zu reinigen war. Die aus Indien importierten grünen Granitsäulen verkaufte man zusammen mit dem zweiflügligen, schwarzlackierten Eingangsportal an ein thailändisches Restaurant. Übrig blieben nur das schmiedeeiserne Treppengeländer und zwei Jugendstil-Lampen, die, wären sie original von Lalique gewesen, gewiss dasselbe Schicksal ereilt hätte wie die Tür und die Säulen. Die Eingangshalle, einst großzügig und lichtdurchflutet, war zu einer düsteren Höhle geworden, weil man hinten mehrere Meter abgetrennt und die Rezeption zugemauert hatte, um zusätzliche Bürofläche zu gewinnen. Als Miller eintraf, schien allerdings gerade die Sonne durch die gelblichen Fenster, was den Raum für eine halbe Stunde in überirdisches Bernsteinlicht tauchte, flüssiges Karamell troff von den Wänden, und die Halle gewann flüchtig etwas von ihrer früheren Hochherrschaftlichkeit zurück.

Er stieg die Treppe zu Büro Nr. 8 hinauf, entschlossen, sich irgendeiner Behandlung zu unterziehen, und sei sie noch so närrisch, und erwartete fast, Indiana in einem wallenden Priestergewand anzutreffen, aber sie empfing ihn in einem Arztkittel, trug weiße Clogs und hatte ihr Haar im Nacken mit einem Gummiband zusammengefasst. Von Hokuspokus keine Spur. Sie ließ ihn ein langes Formular ausfüllen, ging mit ihm nach draußen auf den Flur, um von vorn und von hinten zu begutachten, wie er ging, führte ihn dann in den Behandlungsraum und bat ihn, sich bis auf die Unterhose freizumachen und sich auf die Massagebank zu legen. Nachdem sie ihn untersucht hatte, erklärte sie, sein Becken stehe schief und sein Rückgrat sei leicht verdreht, was einen nicht weiter wundern musste bei jemandem, dem ein Bein fehlte. Außerdem sei seine Energie auf der Höhe des Zwerchfells blockiert, er habe Knoten an Schultern und Hals, Verspannungen in sämtlichen Muskelpartien, einen steifen Nacken und befinde sich in einem unbegründeten Zustand ständiger Alarmbereitschaft. Kurz: Er war noch immer ein Navy Seal.

Indiana versicherte, sie könne ihm mit einigen ihrer Methoden helfen, aber damit sie anschlügen, müsse er lernen, sich zu entspannen; sie empfahl Akupunktur bei ihrer Nachbarin Yumiko Sato, auf demselben Gang zwei Türen weiter, griff dann zum Telefon und vereinbarte, ohne sein Einverständnis abzuwarten, einen Termin für ihn bei einem Qigong-Meister in Chinatown, fünf Blocks von der Ganzheitlichen Klinik entfernt. Er gehorchte ihr zuliebe und erlebte zwei angenehme Überraschungen.

Yumiko Sato, die von undefinierbarem Alter und Geschlecht war, trug den gleichen militärischen Haarschnitt wie er, eine dicke Brille, besaß die zarten Hände einer Ballerina und einen totengräberhaften Ernst, fühlte ihm für ihre Diagnose den Puls und kam zum selben Ergebnis wie Indiana. Sodann wies sie ihn darauf hin, Akupunktur diene der Linderung körperlicher Schmerzen, könne einem jedoch nicht das Gewissen erleichtern. Er zuckte zusammen und glaubte, er habe sich verhört. Die Bemerkung ließ ihm keine Ruhe, und Monate später, als die beiden sich besser kannten, wagte er, Yumiko Sato zu fragen, was sie damals gemeint habe, worauf sie ungerührt erwiderte, das Gewissen würde nur Dummköpfe nicht drücken.

Das Qigong bei Meister Xai, einem Greis aus Laos mit der Ausstrahlung eines Seligen und dem Bauch eines Lebemanns, war für Miller eine Offenbarung, das ausgewogene Zusammenspiel von Gleichgewicht, Atmung, Bewegung und Meditation war genau, was sein Körper und sein Geist brauchten, und er nahm die Übungen in sein tägliches Trainingsprogramm auf.

Nach drei Wochen waren Millers Krämpfe nicht verschwunden, wie von Indiana versprochen, aber er behauptete es, weil er mit ihr essen gehen und die Rechnung übernehmen wollte, denn ihm schien offensichtlich, dass sie wirtschaftlich hart am Elend schipperte. Die familiäre Atmosphäre und der Trubel im Restaurant, die vietnamesische Küche mit französischen Einflüssen und die Flasche kalifornischen Pinot Noirs von Flowers trugen dazu dabei, den Grundstein zu einer Freundschaft zu legen, die ein seltener Schatz in Millers Leben werden sollte. Er hatte immer unter Männern gelebt, seine eigentliche Familie waren die fünfzehn Navy Seals, mit denen er als Zwanzigjähriger die Ausbildung begonnen, die körperlichen Strapazen, die Todesangst und Erregung in den Kampfeinsätzen und die Langeweile in den Stunden des Nichtstuns geteilt hatte. Einige seiner Kameraden hatte er seit Jahren, andere seit Monaten nicht gesehen, aber Kontakt hielt er zu allen; sie würden immer seine Brüder bleiben.

Ehe er das Bein verlor, waren seine Begegnungen mit Frauen eindimensional gewesen, fleischlich, sporadisch und so kurz, dass die Gesichter und Körper in seiner Erinnerung zu einer einzigen Frau verschmolzen, die große Ähnlichkeit mit Jennifer Yang besaß. Begegnungen im Vorübergehen, und wenn er sich doch einmal verliebte, dann hielt es nie lange, weil sein Lebensstil, die ständigen Ortswechsel und das Katz-und-Maus-Spiel mit dem Tod für jede emotionale Bindung hinderlich waren und erst recht für eine Heirat oder gemeinsame Kinder. Er hatte sich dem Krieg verschrieben, teils gegen wirkliche Feinde, teils gegen eingebildete; so verging seine Jugend.

In seinem Leben als Zivilist fühlte Miller sich unbeholfen und fehl am Platz, er tat sich schwer beim Smalltalk, und auf Menschen, die ihn wenig kannten, wirkten seine langen Schweigepausen verletzend. Im Schwulenparadies San Francisco gab es mehr als genug schöne, unabhängige und erfolgreiche Frauen, sehr verschieden von denen, die er früher in Bars aufgegabelt hatte oder die sich in der Nähe der Militärbaracken herumtrieben. In der richtigen Beleuchtung durfte Miller als gutaussehend gelten, und sein Hinken verlieh ihm nicht nur den Appeal eines Mannes, der für sein Vaterland durchs Feuer gegangen war, sondern bot auch immer einen guten Vorwand, um ein Gespräch zu beginnen. An Gelegenheiten mangelte es ihm nicht, aber in der Gegenwart intelligenter Frauen, und nur die interessierten ihn, sorgte er sich zu viel um den Eindruck, den er auf sie machte, und langweilte sie am Ende. Junge Kalifornierinnen gingen lieber tanzen, als sich Soldatengeschichten anzuhören, wie heldenhaft die auch sein mochten, mit Ausnahme von Jennifer Yang, die, gewappnet mit der legendären Geduld ihrer Ahnen aus dem Reich der Mitte, so tun konnte, als hörte sie aufmerksam zu, während sie in Gedanken woanders war. Mit Indiana allerdings hatte er sich schon bei ihrer ersten Begegnung unter den Baumriesen wohlgefühlt, und einige Wochen später in dem vietnamesischen Restaurant musste er sich auf der Suche nach einem Gesprächsthema nicht das Hirn zermartern, denn schon ein halbes Glas Wein löste ihr die Zunge. Die Zeit flog dahin, und als sie auf die Uhr sahen, war es schon nach Mitternacht und außer ihrem alle Tische verwaist; zwei mexikanische Kellner räumten ringsum das Geschirr ab, mit dem müden Gebaren von Leuten, die längst Feierabend haben und nach Hause wollen. An diesem Abend vor drei Jahren waren Ryan Miller und Indiana Jackson gute Freunde geworden.

Seiner anfänglichen Skepsis zum Trotz musste der Soldat nach drei oder vier Monaten eingestehen, dass Indiana keine von diesen New-Age-Spinnern war, sondern tatsächlich die Gabe des Heilens besaß. Ihre Behandlungen entspannten ihn, er schlief viel besser als früher, und seine Krämpfe waren nahezu verschwunden, aber das Kostbarste an seinen Sitzungen bei ihr war der Frieden, den er darin fand: Ihre Hände gaben ihm Zuneigung, und ihre aufmerksame Nähe brachte die Stimmen aus seiner Vergangenheit zum Verstummen.

Indiana wiederum gewöhnte sich an diesen starken und rücksichtsvollen Freund, der sie zu Läufen auf den endlosen Wegen über die Hügel und durch die Wälder rings um San Francisco verleitete, was ihrer Gesundheit guttat, und der ihr finanziell unter die Arme griff, wenn sie es nicht wagte, ihren Vater um Unterstützung zu bitten. Sie verstanden sich gut, und auch wenn sie das nie in Worte fassten, hing doch der Verdacht in der Luft, dass aus ihrer Freundschaft hätte mehr werden können, wäre Indiana nicht an Alan Keller gebunden gewesen, ihren schwer zu fassenden Liebhaber, und hätte sich Ryan nicht zum Zweck der Läuterung die drastische Maßnahme auferlegt, die Liebe zu meiden.

In dem Sommer, als ihre Mutter Ryan Miller kennenlernte, war Amanda Martín vierzehn Jahre alt, sah aber aus wie zehn. Sie war dürr und unansehnlich, trug eine Brille und eine Zahnspange, verbarg ihr Gesicht vor dem unerträglichen Lärm und dem grellen Licht der Welt mit ihren Haaren oder der Kapuze ihres Sweatshirts und glich ihrer üppigen Mutter so wenig, dass sie häufig gefragt wurde, ob sie adoptiert sei. Miller behandelte sie von Anfang an höflich und distanziert wie einen Erwachsenen aus einem anderen Kulturkreis, sagen wir aus Singapur. Er versuchte erst gar nicht, die Radtour nach Los Angeles für sie zu einem Zuckerschlecken zu machen, half ihr aber mit seiner Wettkampferfahrung aus dem Triathlon beim Training und den Reisevorbereitungen und gewann so ihr Vertrauen.

Zu dritt brachen Indiana, Amanda und er an einem Freitagmorgen um sieben in San Francisco auf, zusammen mit weiteren zweitausend wackeren Teilnehmern, die die rote Schleife der Anti-Aids-Kampagne auf der Brust trugen, und einem Tross aus Autos und LKWs freiwilliger Helfer, die Zelte und Proviant zu den Etappenzielen brachten. Am Freitag der folgenden Woche erreichten sie Los Angeles, die Hintern wundgescheuert, die Beine taub und die Köpfe von allen Gedanken frei – wie neu geboren. Sieben Tage auf dem Rad, hügelauf, hügelab, auf langen Strecken durch malerische Landschaften, dann wieder umtost vom Verkehr, fünfzehn Stunden täglich im Sattel, ein Klacks für Ryan Miller, hingegen ein Jahrhundert der Anstrengung für Mutter und Tochter, die das Ziel nur erreichten, weil Miller sie, wenn ihre Kräfte schwanden, wie ein Feldwebel antrieb und sie mit isotonischen Getränken und Energieriegeln stärkte.

Abends fielen die zweitausend Radfahrer entkräftet wie ein Schwarm Zugvögel in das von den Helfern am Wegesrand errichtete Lager ein, verschlangen fünftausend Kalorien pro Kopf, checkten ihre Räder durch, duschten im Waschwagen und rieben sich Waden und Oberschenkel mit lindernden Salben ein. Vor dem Schlafengehen machte Ryan Miller Indiana und Amanda warme Wickel und hob ihre Moral mit erbaulichen Reden über die Vorzüge der Leibesertüchtigung im Freien. »Und was hat das alles mit Aids zu tun?«, fragte ihn Indiana am dritten Tag, nachdem sie zehn Stunden, heulend vor Erschöpfung und vor sämtlichen Kümmernissen ihres Lebens, in die Pedale getreten hatte. »Keine Ahnung«, lautete Millers aufrichtige Antwort. »Das musst du deine Tochter fragen.«

Die Radtour trug wenig zur Bekämpfung der Seuche bei, festigte indes die beginnende Freundschaft zwischen Miller und Indiana und verhalf Amanda zu etwas für sie schier Unvorstellbarem: zu einem Freund. Trotz ihres Hangs zur Einsiedelei besaß sie damit jetzt drei Freunde: ihren Großvater Blake, ihren zukünftigen Verlobten Bradley und den Navy Seal Ryan Miller. Die Ripper-Spieler zählte sie nicht mit, denn sie kannten einander nur vom Computer und ausschließlich auf dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung.

Dienstag, 3.1.

Celeste Roko war die bekannteste Fernsehastrologin Kaliforniens und Amandas Patentante. Das Blutbad hatte sie der Stadt im September 2011 prophezeit. Ihre Sendung mit Horoskop und astrologischen Ratschlägen kam jeden Morgen früh vor dem Wetterbericht und wurde später nach den Abendnachrichten wiederholt. Roko war eine Frau in den Fünfzigern, hatte sich mit Unterstützung der plastischen Chirurgie hervorragend gehalten, war auf dem Bildschirm charismatisch, in Natura bärbeißig und wurde von ihren Bewunderern für elegant und schön befunden. Sie erinnerte an Eva Perón, mit einigen Kilos mehr auf den Rippen. Ihr Studio war mit einem übergroßen Foto der Golden Gate Bridge hinter einem falschen Panoramafenster tapeziert und verfügte über eine große Karte des Sonnensystems, auf der die Planeten per Fernbedienung beleuchtet und bewegt werden konnten.

Wer übersinnlich veranlagt ist, Astrologie oder andere okkulte Künste betreibt, neigt dazu, die Zukunft in der Silvesternacht vorherzusagen, aber Celeste Roko hätte unmöglich drei Monate warten können, um die Bevölkerung von San Francisco vor dem zu warnen, was auf sie zukam. Die Ankündigung war gewichtig genug, das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken, verbreitete sich wie ein Virus über Internet, löste spöttische Kommentare in der Lokalpresse aus und marktschreierische Schlagzeilen in den Boulevardblättern, die über bevorstehende Aufstände im San-Quentin-Gefängnis spekulierten, über einen Krieg zwischen Latino- und Schwarzengangs und über das nächste verheerende Beben im San-Andreas-Graben. Als Celeste Roko, die aufgrund ihres beruflichen Werdegangs als Psychoanalytikerin Jung’scher Prägung und einer beeindruckenden Zahl treffgenauer Vorhersagen den Nimbus der Unfehlbarkeit besaß, dann aber klarstellte, es handele sich um Morde, atmeten die Astrologiegläubigen kollektiv auf, war das doch weit weniger schaurig als die Todesgefahren, die sie sich ausgemalt hatten. In Nordkalifornien liegt die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden, bei eins zu zwanzigtausend, in aller Regel trifft es andere und nur sehr selten einen selbst.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!