10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

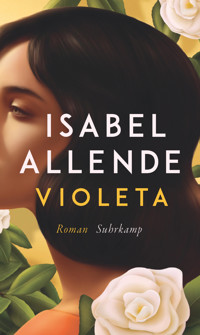

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Farbiger und lebenswirklicher könnte Isabel Allendes Roman nicht sein. Vor dem Hintergrund der historischen Sklavenaufstände in der Karibik schildert sie das packende Schicksal von Zarité, die als junges Mädchen an einen weißen Plantagenbesitzer verkauft wird. Durch vielfache persönliche Bande an die Familie ihres Herrn gekettet, muß Zarité ihren ganz eigenen Weg finden, um endlich Freiheit zu erlangen.

Mit ihrem Roman Die Insel unter dem Meer entführt uns die chilenische Bestsellerautorin von den Zuckerrohrplantagen auf Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, in das pulsierende New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts. Ein schillernder, dramatischer Bilderbogen um eine starke Frau, die alles riskiert und sich bedingungslos ihre Freiheit erkämpft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 765

Veröffentlichungsjahr: 2012

Sammlungen

Ähnliche

Farbiger und lebenswirklicher könnte Isabel Allendes Roman nicht sein. Vor dem Hintergrund der historischen Sklavenaufstände in der Karibik schildert sie das packende Schicksal der Mulattin Zarité, die als junges Mädchen an einen weißen Plantagenbesitzer verkauft wird. Durch vielfache persönliche Bande an die Familie ihres Herrn gekettet, muß Zarité ihren ganz eigenen Weg finden, um endlich Freiheit zu erlangen.

Mit ihrem neuen Roman Die Insel unter dem Meer entführt uns die chilenische Bestsellerautorin von den Zuckerrohrplantagen auf Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, in das pulsierende New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts. Ein schillernder, dramatischer Bilderbogen um eine starke Frau, die alles riskiert und sich bedingungslos ihre Freiheit erkämpft.

Isabel Allende, 1942 geboren, hat ab ihrem achtzehnten Lebensjahr als Journalistin in Chile gearbeitet. Nach Pinochets Militärputsch am 11. September 1973 ging sie ins Exil, wo sie ihren Weltbestseller Das Geisterhaus schrieb. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihr Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.

Isabel Allende

Die Insel unter dem Meer

Roman

Aus dem Spanischen vonSvenja Becker

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem TitelLa isla bajo el marbei Random House Mondadori, S. A., Barcelona.

© Isabel Allende, 2009

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2010

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

eISBN 978-3-518-73545-9

www.suhrkamp.de

Für meine Kinder, Nicolás und Lori

Zarité

Mit meinen vierzig Jahren ist mir, Zarité Sedella, mehr Glück beschieden gewesen als anderen Sklavinnen. Ich werde lange leben und im Alter froh sein, weil mein Stern – mein Z’étoile – auch in wolkenverhangener Nacht leuchtet. Ich weiß, wie schön es ist, wenn ich bei dem Mann liege, den mein Herz gewählt hat, und seine großen Hände meine Haut wecken. Vier Kinder habe ich geboren, ich habe ein Enkelkind – und die am Leben sind, sind frei. In meiner frühesten Erinnerung an Glück bin ich ein dürres, verfilztes Würmchen, das zum Klang der Trommeln tanzt, und das ist auch mein jüngstes Glück, denn gestern abend habe ich auf dem Congo-Platz getanzt und getanzt ohne einen Gedanken im Kopf, und heute fühlt sich mein Körper heiß und müde an. Die Musik ist ein Wind, sie trägt die Jahre mit sich fort, das Gestern und die Furcht, die wie ein Tier in mir kauert. Mit den Trommeln schwindet die Alltags-Zarité, und ich bin wieder das Kind, das getanzt hat, bevor es richtig laufen konnte. Meine Füße stampfen auf die Erde, und durch meine Beine steigt das Leben empor, es durchströmt meine Knochen, gewinnt Macht über mich, nimmt mir den Kummer und versüßt meine Erinnerungen. Die Welt erbebt. Der Rhythmus entspringt auf der Insel unter dem Meer, er erschüttert die Erde, durchfährt mich wie ein Blitz und reißt meine Beschwernisse mit hinauf in den Himmel, damit Papa Bondye sie zerkaut und schluckt und ich gereinigt und froh werde. Die Trommeln besiegen die Angst. Die Trommeln sind das Erbe meiner Mutter, die Kraft Guineas, die mir innewohnt. Dann nimmt es keiner mit mir auf, ich werde gewaltig wie Erzuli, Loa der Liebe, und schneller als die Peitsche. Die Muscheln an meinen Knöcheln und Handgelenken rasseln, die Kalebassen fragen, es antworten die Djembés mit ihrer Waldstimme und die Timbas mit ihrer Metallstimme, die sprechenden Djun Djuns laden zum Tanz, und heiser dröhnt die große Maman, wenn sie geschlagen wird, um die Loas zu rufen. Die Trommeln sind heilig, durch sie spricht man mit den Loas.

Dort, wo ich die ersten Jahre aufwuchs, tönten keine Trommeln in der Kammer, die ich mit Honoré, dem anderen Sklaven, teilte, aber sie gingen häufig draußen spazieren. Meine damalige Herrin, Madame Delphine, wollte keinen Negerlärm hören, nur das schwermütige Klagen ihres Klavichords. Montags und dienstags unterrichtete sie farbige Mädchen, und die übrige Woche gab sie Stunden in den Häusern der Grands Blancs, wo die jungen Damen ihre eigenen Instrumente hatten, weil sie nicht dasselbe benutzen konnten, auf dem die Mulattinnen spielten. Ich lernte, wie man die Tasten mit Zitronensaft putzt, durfte aber keine Musik darauf machen, weil Madame es uns verboten hatte. Das brauchten wir auch nicht. Honoré konnte aus einem Topf Musik herausholen, jedes Ding in seinen Händen besaß Tempo, Melodie, Rhythmus und Stimme; er trug die Klänge in sich, hatte sie aus Dahomey mitgebracht. Mein Spielzeug war eine ausgehöhlte Kalebasse, die wir zum Klingen brachten; danach zeigte er mir, wie ich seine Trommeln leise streicheln konnte. Und das von Beginn an, als er mich noch in den Armen tragen mußte, wenn er zu den Tänzen und Voodoozeremonien ging, wo er den Rhythmus mit der großen Trommel vorgab und die anderen ihm folgten. So weiß ich es noch. Obwohl Honoré damals nicht älter war als ich heute, wirkte er sehr betagt, weil er steif in den Knochen war. Er trank Tafia gegen die Schmerzen jeder Bewegung, aber eine bessere Medizin als der derbe Zuckerrohrschnaps war für ihn die Musik. Beim Klang der Trommeln wurde aus seinem Klagen ein Lachen. Honoré konnte mit seinen krummen Fingern kaum die Kartoffeln für das Essen der Herrin schälen, doch an der Trommel war er unermüdlich, und wenn es ans Tanzen ging, hob niemand die Knie höher, schüttelte niemand den Kopf kräftiger, schwenkte niemand das Hinterteil mit größerer Lust. Bevor ich laufen konnte, ließ er mich im Sitzen tanzen, und kaum daß ich auf beiden Beinen stand, lud er mich ein, mich in der Musik zu verlieren wie in einem Traum. »Tanz, Zarité, tanz, denn ein Sklave, der tanzt, ist frei ... solange er tanzt«, sagte er. Ich habe immer getanzt.

Erster Teil Saint-Domingue1770-1793

Die spanische Krankheit

Toulouse Valmorain kam 1770 nach Saint-Domingue, im selben Jahr, in dem der Dauphin von Frankreich die österreichische Erzherzogin Marie Antoinette zur Frau nahm. Vor seiner Reise in die Kolonie, als er noch nicht ahnte, daß das Schicksal ihm einen Streich spielen und man ihn zwischen den Zuckerrohrfeldern der Neuen Welt zu Grabe tragen würde, war er nach Versailles auf eins der Feste zu Ehren der neuen Dauphine eingeladen worden, die ein kleines blondes vierzehnjähriges Kind gewesen war und inmitten des gestrengen französischen Hofprotokolls unverhohlen gähnte.

Das war Vergangenheit, Saint-Domingue eine andere Welt. Der junge Valmorain besaß eine eher vage Vorstellung von dem Ort, an dem sein Vater ein Vermögen machen wollte, jedoch nur mehr schlecht als recht das tägliche Brot der Familie besorgte. Irgendwo hatte er gelesen, die Insel habe bei den eingeborenen Arawaken Haiti geheißen, ehe die Eroberer ihr den Namen La Española gaben und die Ureinwohner ausrotteten. Fünfzig Jahre später war kein einziger Arawak geblieben, den man sich hätte anschauen können: Alle waren unter der Sklaverei gestorben, an den Krankheiten der Europäer oder von eigener Hand. Dem Vernehmen nach waren sie von rötlicher Hautfarbe gewesen, mit kräftigem schwarzem Haar, von unerschütterlicher Würde und so zaghaft, daß ein einziger Spanier zehn von ihnen mit bloßen Händen überwältigen konnte. Sie lebten in polygamen Gemeinschaften und bauten mit Bedacht ihre Feldfrüchte an, um den Boden nicht zu ermüden: Bataten und Mais, Kürbis und Erdnüsse, Chili, Kartoffeln und Maniok. Die Erde kannte wie der Himmel und das Wasser keinen Besitzer, bis die Fremden sich ihrer bemächtigten, die Ureinwohner zur Arbeit zwangen und nie gesehene Pflanzen wachsen ließen. Damals machte man sich einen Spaß aus der »Hatz«, dem Töten wehrloser Menschen, auf die man die Hunde hetzte. Als die Eingeborenen vernichtet waren, führte man Sklaven ein, verschleppte sie aus Afrika und brachte außerdem Verbrecher, Waisen, Huren und Aufwiegler aus Europa als Sklaven auf die Insel.

Ende des 17. Jahrhunderts trat Spanien den Westteil der Insel an Frankreich ab, das ihn Saint-Domingue nennen und in die reichste Kolonie der Welt verwandeln sollte. Zu der Zeit, als Toulouse Valmorain dort ankam, stammte ein Drittel aller französischen Verkäufe von Zucker, Kaffee, Tabak, Baumwolle, Indigo und Kakao von dort. Inzwischen gab es keine weißen Sklaven mehr, aber die Zahl der Schwarzen ging in die Hunderttausende. Die schlimmste Schinderei galt der Gewinnung von Zucker, dem süßen Gold der Kolonie: das Zuckerrohr zu schneiden, es zu pressen und den Saft einzudicken war in den Augen der Plantagenbesitzer keine Arbeit für Menschen, sondern für Vieh.

Valmorain war gerade zwanzig Jahre alt, als ein Schreiben des väterlichen Handelsagenten ihn dringend in die Kolonie rief. Von Bord ging er in der neuesten Mode – Spitzenbesatz an den Hemdsärmeln, bepuderte Perücke und hochhackige Schuhe – und fest überzeugt, daß die Bücher über Ackerbau, die er studiert hatte, ihn mehr als befähigten, seinem Vater für einige Wochen beratend zur Seite zu stehen. Er reiste mit einem Lakaien, der kaum weniger herausgeputzt war als er selbst, und mit etlichen Truhen, die seine Garderobe und Bücher enthielten. Er sah sich selbst als Gelehrten und wollte sich nach seiner Rückkehr nach Frankreich ganz den Wissenschaften zuwenden. Seine Verehrung galt den Philosophen und Enzyklopädisten, die in Europa seit einigen Jahrzehnten Furore machten, und mit vielen ihrer liberalen Vorstellungen ging er d’accord: RousseausGesellschaftsvertrag war ihm mit achtzehn ein ständiger Begleiter. Kaum daß er nach einer Überfahrt, die wegen eines karibischen Wirbelsturms um ein Haar in einer Tragödie geendet hätte, von Bord seines Schiffs ging, erlebte er die erste unschöne Überraschung: Sein Herr Vater erwartete ihn nicht am Hafen. Statt dessen empfing ihn der Agent, ein freundlicher, von Kopf bis Fuß schwarz gekleideter Jude, der ihn über die nötigen Sicherheitsvorkehrungen bei Reisen auf der Insel aufklärte, ihm Pferde und einige Maultiere für das Gepäck besorgte und außerdem einen ortskundigen Führer und einen Milizionär, die ihn zur Habitation Saint-Lazare begleiten sollten. Der junge Mann hatte nie einen Fuß außerhalb Frankreichs gesetzt und den – ohnehin banalen – Anekdoten, die sein Vater während seiner sporadischen Besuche bei der Familie in Paris zum besten gab, wenig Beachtung geschenkt. Er hatte nicht damit gerechnet, daß er die Plantage je besuchen würde; nach der stillschweigenden Übereinkunft mit seinem Vater sollte der das Vermögen in der Kolonie mehren, während er sich um seine Mutter und seine Schwestern kümmerte und die Geschäfte in Frankreich im Auge behielt. In dem Brief, den er bekommen hatte, war von gesundheitlichen Malaisen die Rede, und er war davon ausgegangen, es handele sich um ein vorübergehendes Fieber, mußte jedoch, als er nach einem knochenzermalmenden Tagesritt durch eine gefräßige und feindliche Wildnis auf Saint-Lazare ankam, feststellen, daß sein Vater im Sterben lag. Er litt nicht, wie vom Sohn gemutmaßt, am Tropenfieber, sondern an der Syphilis, die Weiße, Schwarze und Mulatten gleichermaßen hinraffte. Die Krankheit hatte ihr letztes Stadium erreicht, und sein Vater konnte sich kaum noch bewegen, lag von Geschwüren übersät da, mit wackligen Zähnen und umwölktem Bewußtsein. Die höllischen Behandlungen mit Aderlässen, Quecksilbereinreibungen und Kauterisationen des Penis mit glühenden Drähten hatten keine Linderung gebracht, doch unterzog er sich ihnen weiter als Akt der Buße. Mit seinen gerade fünfzig Jahren war er in einen Greis verwandelt, der schwachsinnige Befehle brabbelte, seinen Urin nicht halten konnte und von früh bis spät mit seinen beiden Schoßtierchen, zwei kleinen Negermädchen, denen eben Brüste sprossen, in einer Hängematte lag.

Während sich unter den Anweisungen seines schnöseligen Lakaien, der die Überfahrt kaum ertragen hatte und von den primitiven Zuständen vor Ort entsetzt war, einige Sklaven des Gepäcks annahmen, verschaffte Toulouse Valmorain sich einen Eindruck von den weitläufigen Besitzungen. Vom Zuckerrohranbau verstand er nichts, begriff indes bereits bei diesem ersten Rundgang, daß die Sklaven Hunger litten und die Plantage dem Ruin nur entgangen war, weil die Welt mit wachsendem Appetit nach Zucker verlangte. Die Rechnungsbücher gaben Aufschluß über die desolate Finanzlage seines Vaters und erklärten, warum er die Familie in Paris nicht mit den standesgemäßen Annehmlichkeiten hatte versorgen können. Die Produktion war katastrophal niedrig, und die Sklaven starben wie die Fliegen; zweifellos bereicherten sich die Aufseher am grausigen Verfall seines Vaters. Sein Schicksal verfluchend, krempelte Valmorain die Ärmel auf und ging an das, was im Leben eines jungen Mannes von seinem Geblüt nicht vorgesehen war: Arbeit war etwas für eine andere Klasse Mensch. Zunächst besorgte er sich über den Handelsagenten seines Vaters, der gute Beziehungen zu verschiedenen Bankiers unterhielt, ein üppiges Darlehen, dann schickte er die Commandeurs auf die Zuckerrohrfelder, wo sie Seite an Seite mit denen schuften mußten, die zuvor von ihnen gepeinigt worden waren, er ersetzte sie durch weniger skrupellose Aufseher, milderte die Strafen und stellte für zwei Monate einen Veterinär ein, der den Gesundheitszustand der Neger auf Saint-Lazare etwas verbessern sollte. Seinem Lakaien konnte der Veterinär nicht helfen, in weniger als achtunddreißig Stunden raffte den ein beeindruckender Durchfall hin. Nach Valmorains Berechnungen waren die Sklaven seines Vaters im Schnitt achtzehn Monate zu gebrauchen, ehe sie flohen oder vor Erschöpfung starben, weit kürzer als auf anderen Plantagen. Die Frauen lebten etwas länger als die Männer, brachten aber bei der anstrengenden Arbeit auf den Feldern weniger Ertrag und wurden ärgerlich häufig schwanger. Weil von den Kindern kaum eins überlebte, rentierte sich die Fruchtbarkeit unter den Negern in der Kalkulation der Plantagenbesitzer nicht.

Der junge Valmorain nahm die notwendigen Veränderungen leidenschaftslos, ohne große Pläne und eilig in Angriff, weil er schleunigst wieder abzureisen wünschte, mußte jedoch, als sein Vater wenige Monate später starb, der Tatsache ins Auge sehen, daß er in der Falle saß. Zwar wollte er nicht warten, bis seine Gebeine in dieser stechmückenverseuchten Kolonie verfaulten, aber wenn er vor der Zeit abreiste, würde er die Plantage verlieren und mit ihr das Einkommen und die gesellschaftliche Stellung seiner Familie in Frankreich.

Valmorain suchte keinen Umgang mit anderen Kolonialherren. In den Augen der Grands Blancs, die wie er Plantagen besaßen, war er ein Laffe, der es auf der Insel nicht lange machen würde; um so mehr staunten sie, ihn mit schlammverschmierten Stiefeln und sonnenverbranntem Gesicht zu sehen. Die Abneigung war gegenseitig. Valmorain sah in diesen auf die Antillen verpflanzten Franzosen bloße Bauerntölpel, kein Vergleich mit der Gesellschaft, in der er daheim verkehrt hatte, wo man sich für Ideen, für Wissenschaft und Kunst begeisterte und kein Mensch von Geld oder von Sklaven sprach. Aus dem »Zeitalter der Vernunft« in Paris war er in eine primitive und gewalttätige Welt hinabgesunken, in der die Lebenden und die Toten Hand in Hand gingen. Auch unter den Petits Blancs, deren einziges Kapital ihre Hautfarbe war, hatte er keine Freunde, hielt sie für armselige Gestalten, an denen Neid und Mißgunst nagten. Sie kamen von überall her, und über die Reinheit ihres Bluts oder ihr Vorleben konnte man nur spekulieren. Im besten Fall waren sie Händler, Handwerker, mäßig tugendhafte Ordensbrüder, Matrosen, Soldaten und kleine Beamte, doch gab es auch Gauner unter ihnen, Zuhälter, Kriminelle und Seeräuber, die jeden Winkel der Karibik für ihre Betrügereien nutzten. Er hatte nichts gemein mit diesen Leuten.

Unter den freien Mulatten, den Affranchis, gab es über sechzig Abstufungen nach dem Anteil an Blut von Weißen, das in ihren Adern floß und ihren gesellschaftlichen Status bestimmte. Valmorain lernte weder, die Schattierungen zu unterscheiden, noch konnte er sich die Bezeichnungen der verschiedenen Kombinationen beider Hautfarben merken. Die Affranchis besaßen keine politische Macht, bewegten aber eine Menge Geld. Deshalb wurden sie von den weißen Habenichtsen gehaßt. Einige bestritten ihren Lebensunterhalt mit illegalen Geschäften, von Schmuggel bis Prostitution, andere aber hatten eine Erziehung in Frankreich genossen und besaßen Vermögen, Land und Sklaven. Über alle subtilen Farbenspiele hinweg waren die Mulatten einig in ihrem Bestreben, als Weiße durchzugehen, und in ihrer tiefsitzenden Verachtung den Schwarzen gegenüber. Die Sklaven, von denen es zehnmal mehr gab als Weiße und Affranchis zusammen, zählten nicht, weder beim Zensus der Inselbevölkerung noch im Bewußtsein der Siedler.

Da es nicht angeraten schien, sich gänzlich abzusondern, besuchte Toulouse Valmorain hin und wieder einige Familien von Grands Blancs in Le Cap, der seiner Plantage nächstgelegenen Stadt. Bei diesen Reisen deckte er sich mit Vorräten ein und ließ sich, wenn es unumgänglich war, unter seinesgleichen in der Kolonialversammlung sehen, damit man seinen Namen nicht vergaß, doch nahm er nie an den Sitzungen teil. Auch nutzte er seine Aufenthalte in der Stadt, um Lustspiele im Theater und die Feste der Kokotten zu besuchen – jener prächtigen französischen, spanischen oder gemischtrassigen Kurtisanen, um die sich das Nachtleben drehte – und mit den Forschungsreisenden und Wissenschaftlern zu parlieren, die, unterwegs zu interessanteren Zielen, auf der Insel Station machten. Saint-Domingue zog keine Besucher an, aber zuweilen kam jemand, der die Natur oder die Ökonomie der Antillen studieren wollte, und Valmorain lud ihn nach Saint-Lazare ein, weil er hoffte, wenigstens vorübergehend in den Genuß einer gepflegten Unterhaltung zu kommen, wie sie seine Jugendzeit in Paris bereichert hatte. Drei Jahre nach dem Tod seines Vaters konnte er seinen Besuchern die Besitzungen mit Stolz zeigen: Aus dem einstigen Tohuwabohu mit seinen jämmerlichen Negern und vertrockneten Feldern war eine der gewinnbringendsten Plantagen unter den achthundert der Insel geworden. Er hatte die Produktion von Rohzucker für den Export verfünffacht, und in der neu errichteten Brennerei wurden Fässer eines Rums abgefüllt, der an Güte seinesgleichen suchte. Valmorains Besucher verbrachten eine oder zwei Wochen in dem schmucklosen Herrenhaus aus Holz, sogen das Landleben in sich auf und bestaunten die Wunder der Zuckerherstellung aus nächster Nähe. Vor der Sonne durch ausladende Strohhüte geschützt und schwer in der feuchten Hitze der Karibik schnaufend, durchstreifte man zu Pferd das dichte Rohr, das im Wind drohend raschelte, während die Sklaven es, scharfen Schatten gleich, knapp über dem Boden kappten und die Wurzeln dabei unbeschadet ließen, damit für weitere Ernten gesorgt war. Von fern erinnerten sie an Insekten zwischen den struppigen Wedeln, die sie um Mannshöhe überragten. Mit eigenen Augen zu sehen, wie die harten Stengel gesäubert, in den gezahnten Maschinen gehäckselt und in den Pressen zermalmt wurden und wie man den Saft dann in tiefen Kupferkesseln zu dunklem Sirup verkochte, faszinierte diese Menschen aus der Stadt, die bislang nichts gekannt hatten als die weißen Kristalle, mit denen sie ihren Kaffee süßten. Von seinen Besuchern erfuhr Valmorain, was in Europa vorging, das ihm stetig ferner schien, hörte von den neuesten Errungenschaften aus Technik und Wissenschaft und von den philosophischen Ideen, die gerade en vogue waren. Die Reisenden öffneten ihm ein Fensterchen in die Welt und ließen ihm als Geschenk das eine oder andere Buch da.

Valmorain wußte diese Besuche zu schätzen, schätzte es indes noch mehr, wenn sie wieder abreisten; er wünschte keine Zeugen in seinem Leben und auf seinem Land. Die Fremden betrachteten die Sklaverei teils angewidert, teils skandallüstern, was ihn kränkte, weil er sich für untadelig hielt: Hätten seine Besucher gewußt, wie andere Plantagenbesitzer mit ihren Negern verfuhren, hätten sie ihm recht gegeben. Er wußte, mehr als einer seiner Gäste würde daheim in der Zivilisation der Abschaffung der Sklaverei das Wort reden und dafür sogar auf Zucker verzichten wollen. Ehe er sich gezwungen gesehen hatte, auf der Insel zu leben, wäre auch er von den Zuständen empört gewesen, hätte er je davon erfahren, doch hatte sein Vater über die Einzelheiten der Zuckerproduktion nie ein Wort verloren. Mit Hunderten von Sklaven, um die er sich kümmern mußte, hatten sich seine Vorstellungen inzwischen gewandelt.

Die ersten Jahre vergingen für Toulouse Valmorain damit, Saint-Lazare vor dem Niedergang zu bewahren, und er konnte keine einzige Reise außerhalb der Kolonie unternehmen. Der Kontakt zu seiner Mutter und seinen Schwestern verlor sich bis auf gelegentliche Briefe, in denen in förmlichem Ton von Alltagseinerlei und gesundheitlichem Befinden die Rede war.

Er hatte zweimal Verwalter aus Frankreich kommen lassen – die kreolischen standen im Ruf, korrupt zu sein –, aber beides waren Fehlschläge gewesen: Der erste starb an einem Schlangenbiß, und der andere erlag den Verlockungen von Rum und Konkubinen, bis seine Ehefrau zur Rettung herbeieilte und ihn ohne Federlesen mitnahm. Jetzt versuchte er es mit Prosper Cambray, der wie alle freien Mulatten der Kolonie die drei Pflichtjahre bei der Maréchaussée, der Miliz, absolviert hatte, die über die Einhaltung der Gesetze wachte, für Ordnung sorgte, Steuern eintrieb und Cimarrones, entlaufene Neger, verfolgte. Cambray besaß weder Vermögen noch Förderer und hatte sein Auskommen bisher damit bestritten, daß er in den unwirtlichen Teilen der Insel mit ihren menschenfeindlichen Wäldern und schroffen Bergen, in denen selbst Maultiere keinen sicheren Tritt faßten, Neger jagte: eine undankbare Aufgabe. Er war pockennarbig, von gelber Hautfarbe, hatte rostrotes krauses Haar, grüne, ständig gereizte Augen und eine wohlklingende, sanfte Stimme, die einen höhnischen Kontrast zu seiner brutalen Art und der bulligen Statur bildete. Von den Sklaven verlangte er hündische Unterwürfigkeit und benahm sich selbst kriecherisch gegenüber jedem, der ihm überlegen war. Zu Anfang versuchte er Valmorains Wertschätzung über Intrigen zu gewinnen, begriff aber schnell, daß Hautfarbe und Herkunft sie unüberbrückbar voneinander schieden. Valmorain bot ihm ein gutes Gehalt, er durfte befehlen und würde womöglich bald zum Oberaufseher ernannt.

Jetzt blieb Valmorain mehr Zeit zum Lesen, für die Jagd und seine Ausflüge nach Le Cap. Er hatte Bekanntschaft mit Violette Boisier gemacht, der gefragtesten Kokotte der Stadt, einem freien Mädchen, das afrikanische Vorfahren hatte und wie eine Weiße aussah und von dem es hieß, sie sei sauber und gesund. Zumindest würde er mit ihr nicht wie sein Vater enden und sein Blut nicht verseucht von der spanischen Krankheit.

Nachtvogel

Schon Violette Boisiers Mutter war Kurtisane gewesen, eine atemberaubende Mulattin, die mit neunundzwanzig Jahren von einem französischen Offizier – gerüchteweise der Vater von Violette, doch wurde das nie bestätigt – in rasender Eifersucht mit dem Säbel entleibt worden war. Das Mädchen hatte im Alter von elf Jahren unter der Schirmherrschaft der Mutter mit dem Gewerbe begonnen; mit dreizehn, als die Mutter ermordet wurde, beherrschte Violette die erlesenen Spielarten der Lust, und mit fünfzehn hatte sie alle ihre Rivalinnen aus dem Feld geschlagen. Valmorain dachte lieber nicht darüber nach, mit wem sich seine petite amie in seiner Abwesenheit verlustierte, schließlich war er nicht bereit, sich Exklusivität eigens zu erkaufen. Sicher, er hatte einen Narren an Violette gefressen, die einzig Bewegung und Lachen war, aber er bewahrte doch ausreichend kühlen Kopf, um seine Phantasie zu mäßigen, und würde nicht wie jener Offizier enden, der die Mutter getötet und damit seine Karriere und seinen Namen ruiniert hatte. Ihm genügte es, sie ins Theater und zu Herrenrunden auszuführen, wo keine weißen Frauen zugegen waren und ihre strahlende Schönheit alle Blicke auf sich zog. Der Neid der anderen Männer, wenn er sich mit ihr am Arm schmückte, verschaffte ihm eine dumpfe Genugtuung; so mancher hätte seinen guten Namen drangegeben, hätte er statt der festgelegten ein bis zwei Stunden eine ganze Nacht mit Violette verbringen dürfen, doch dieses Privileg stand ganz allein ihm zu. Jedenfalls glaubte er das.

Die Wohnung der jungen Frau, drei Zimmer und ein Balkon mit schmiedeeisernen Lilien am Geländer im ersten Stock eines Gebäudes unweit der Place Clugny, war neben ein paar für ihren Beruf angemessenen Kleidungsstücken die einzige Hinterlassenschaft ihrer Mutter. Dort lebte sie in einigem Luxus und in Gesellschaft von Loula, ihrer massigen und resoluten afrikanischen Sklavin, die als Hausmädchen und Leibwächter fungierte. Während der heißesten Stunden des Tages ruhte Violette sich aus oder widmete sich ihrer Schönheit: Massagen mit Kokosmilch, Depilationen mit Karamel, Ölbädern fürs Haar, Kräuteraufgüssen zum Aufhellen von Stimme und Blick. Fühlte sie sich besonders inspiriert, bereitete sie mit Loula Schönheitsmittelchen zu – Salben für die Haut, Mandelseife, Cremes und Puder –, die sie später unter ihren weiblichen Bekannten verkaufte. Doch im allgemeinen vergingen ihre Tage träge und müßig. Gegen Abend, wenn die geschwächten Strahlen der Sonne ihrem Teint nichts mehr anhaben konnten, verließ sie je nach Wetter zu Fuß das Haus oder mietete sich von einer Nachbarin eine von zwei Sklaven getragene Sänfte. So entkam sie dem Pferdemist, dem Unrat und Schlamm in den Straßen von Le Cap. Aus Rücksicht auf ihre Geschlechtsgenossinnen kleidete sie sich unauffällig: Keine weiße oder farbige Frau konnte solche Konkurrenz gelassen hinnehmen. Sie erledigte ihre Besorgungen in den Läden oder erstand an der Mole Schmuggelware von den Schiffen, besuchte ihre Schneiderin, den Friseur und ihre Freundinnen. Unter dem Vorwand, einen Saft trinken zu wollen, hielt sie am Hotel oder vor einem Café, wo sie von irgendeinem Herrn stets bereitwillig an den Tisch eingeladen wurde. Sie kannte die intimen Vorlieben der mächtigsten Weißen der Kolonie, selbst die des hochrangigsten Militärs, des Herrn Gouverneurs. Danach kehrte sie nach Hause zurück, um sich für ihre Arbeit umzukleiden, was einige Stunden in Anspruch nahm. Sie besaß Kleider in allen Farben des Regenbogens, aus prächtigen europäischen und orientalischen Stoffen, dazu passende Schuhe und Täschchen, federgeschmückte Hüte, bestickte Tücher aus China, Stolen aus Pelz, die man nur über den Boden schleifen konnte, weil sie bei der Hitze hier untragbar waren, und eine Truhe voller Tand. Jeden Abend führte sie der Freund der Stunde – er wurde nicht Freier genannt – zu einer Vorstellung im Theater und zum Essen aus, dann auf ein Fest, das bis in den frühen Morgen dauerte, und schließlich brachte er sie nach Hause, wo sie sich sicher fühlte, weil Loula auf einem Strohsack in Hörweite schlief und einen gewalttätigen Mann notfalls in die Schranken weisen konnte. Ihr Preis war bekannt und wurde nicht erwähnt; das Geld wurde in einem lackierten Kästchen auf dem Tisch deponiert, und vom Trinkgeld hing es ab, ob ein nächstes Rendezvous zustande kam.

In einem Hohlraum zwischen zwei Brettern in der Wand, von dem nur Loula wußte, verwahrte Violette in einem wildledernen Etui ihre kostbaren Schmuckstücke, die meisten davon Geschenke von Toulouse Valmorain, dem man so manches nachsagen konnte, nicht jedoch, daß er geizig gewesen wäre, und daneben ein paar Goldmünzen, die sie sich für die Zukunft zusammengespart hatte. Weil sie keine Diebe anlocken und Gerede vermeiden wollte, benutzte sie zumeist ihren Flitter, trug die echten Stücke jedoch, wenn sie mit demjenigen ausging, der sie ihr geschenkt hatte. Und an ihrem Finger steckte stets ein schlichter altmodischer Opalring, den Étienne Relais, ein französischer Offizier, ihr zum Zeichen ihrer Verbundenheit geschenkt hatte. Sie sah Étienne sehr selten, weil er sein Leben zu Pferd, an der Spitze seiner Einheit verbrachte, aber wenn er in Le Cap war, vertröstete sie ihre anderen Freunde auf später, um Zeit für ihn zu haben. Nur bei ihm konnte sie sich dem wohligen Gefühl von Geborgenheit überlassen. Toulouse Valmorain ahnte nicht, daß er mit diesem bärbeißigen Soldaten die Ehre teilte, ganze Nächte bei Violette zu liegen. Sie gab keine Erklärungen ab und hatte nie wählen müssen, denn die beiden waren nie gleichzeitig in der Stadt gewesen.

»Was mache ich bloß mit diesen Männern, die mich behandeln, als wären wir verlobt?« wollte Violette einmal von Loula wissen.

»So etwas erledigt sich von selbst«, behauptete die Sklavin und zog einmal tief an ihrer derben Zigarre.

»Oder es wird blutig erledigt. Denk an meine Mutter.«

»Da mach dir mal keine Sorgen, mein Engel, schließlich bin ich bei dir und passe auf.«

Loula sollte recht behalten: Die Zeit tat das Ihre und nahm einen der Anwärter aus dem Rennen. Zwei Jahre später war aus dem Verhältnis mit Valmorain eine zärtliche Kumpanei geworden, die der Leidenschaft der ersten Monate entbehrte. Er eilte nicht mehr im gestreckten Galopp in die Stadt, um sie in die Arme zu schließen, die teuren Geschenke wurden seltener, und manchmal besuchte er Le Cap und machte keine Anstalten, sie zu sehen. Violette nahm es nicht krumm, sie hatte die Grenzen dieser Verbindung stets klar gesehen, doch hielt sie den Kontakt aufrecht, der ihr ja noch einmal von Nutzen sein konnte.

Hauptmann Étienne Relais galt als unbestechlich in einer Umgebung, in der Ausschweifung die Regel war, Ehre käuflich, Gesetze dazu gemacht wurden, daß man sie brach, und man davon ausging, daß einer, der seine Macht nicht mißbraucht, es nicht verdient, welche zu haben. Sein Anstand verbot es ihm, sich wie andere in vergleichbarer Position zu bereichern, und selbst die Verlockung, genug zusammenzubringen, um sich wie versprochen mit Violette Boisier in Frankreich zur Ruhe zu setzen, brachte ihn nicht von dem ab, was er für soldatische Rechtschaffenheit ansah. Er konnte, ohne zu zögern, seine Männer im Gefecht in den Tod schicken oder ein Kind züchtigen, um Informationen von der Mutter zu erpressen, aber er hätte niemals nach Geld gegriffen, das ihm nicht rechtmäßig zustand. In Fragen von Ehre und Ehrlichkeit war er empfindlich. Er wollte Violette an einen Ort mitnehmen, wo man sie nicht kannte, niemand ahnen würde, daß sie ihren Lebensunterhalt mit wenig tugendhaften Tätigkeiten bestritten hatte, und es nicht auffiele, daß sie keine Weiße war: Es bedurfte des auf den Antillen geschulten Blicks, um unter ihrer hellen Haut das afrikanische Blut zu erraten.

Violette war von der Vorstellung, in Frankreich zu leben, nicht sehr angetan, denn sie fürchtete die eisigen Winter mehr als das üble Gerede, das an ihr abperlte, aber sie hatte Étienne versprochen, mit ihm zu gehen. Der hatte hin und her gerechnet, und wenn er weiterhin anspruchslos lebte, riskante Aufträge annahm, für die hohe Belohnungen winkten, und man ihn rasch beförderte, würde sein Traum sich eines Tages erfüllen lassen. Bis dahin wäre Violette hoffentlich gereift und würde mit ihrem kecken Lachen, dem schalkhaften Glanz in ihren schwarzen Augen und ihrem aufreizend wiegenden Gang nicht mehr alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Unscheinbar würde sie nie sein, aber vielleicht könnte sie in die Rolle der Ehefrau eines Veteranen hineinwachsen. Madame Relais ... Welch ein Wohlklang! Und er wiederholte die Worte wie eine Beschwörung. Der Entschluß, sie zu heiraten, war nicht wie das meiste sonst in seinem Leben Ergebnis einer minutiösen Strategie gewesen, sondern ihm von seinem Herzen so heftig diktiert worden, daß er ihn nie mehr in Zweifel zog. Er war kein gefühlsseliger Mensch, hatte aber doch gelernt, seinem Instinkt zu vertrauen, auf den er sich in manchem Kampf hatte verlassen müssen.

Auf Violette war er zwei Jahre zuvor mitten im Trubel des Sonntagsmarkts aufmerksam geworden, zwischen dem Geschrei der Verkäufer und dem Gedränge von Menschen und Tieren. Auf einer armseligen Theaterbühne, einem von rostbraunen Lumpen überspannten Bretterkasten, stolzierte ein mit Arabesken tätowierter Hüne einher und zwirbelte an seinem pompösen Schnauzbart, während ein als Türke verkleideter Negerjunge aus voller Kehle die Großtaten dieses mächtigsten aller Magier von Samarkand pries. Die kümmerliche Darbietung hätte den Hauptmann nicht gelockt, wäre nicht plötzlich die strahlende Violette in Erscheinung getreten. Als der Magier nach einem Freiwilligen aus dem Publikum verlangte, bahnte sie sich einen Weg zwischen den Gaffern hindurch und kletterte mit kindlicher Begeisterung auf die Bühne, lachte und winkte mit ihrem Fächer. Sie war gerade fünfzehn geworden, besaß aber schon die Formen und das Gebaren einer erfahrenen Frau, was nicht selten war in diesen Breiten, wo die Mädchen wie die Früchte rasch heranreiften. Auf Geheiß des Magiers stieg Violette in eine mit Hieroglyphen bemalte Truhe. Der vielleicht zehnjährige Gehilfe klappte den Truhendeckel zu, hängte zwei dicke Schlösser davor, und ein zweiter Freiwilliger aus dem Publikum mußte prüfen, daß sie fest verschlossen waren. Der Magier aus Samarkand wedelte mal hier, mal da mit seinem Umhang und gab dem Freiwilligen dann zwei Schlüssel, um die Truhe zu öffnen. Als der den Deckel hob, war das Mädchen verschwunden, doch kündigte der Negerjunge im nächsten Moment mit einem Trommelwirbel ihr wundersames Erscheinen im Rücken des Publikums an. Alle drehten sich mit offenem Mund zu dem Mädchen um, das aus dem Nichts Gestalt angenommen hatte und sich, ein Bein über ein Faß gehängt, Luft zufächelte.

Étienne Relais wußte vom ersten Augenblick an, daß er sich dieses honigfarbene und seidenzarte Kind nicht mehr würde aus dem Kopf schlagen können. Etwas in ihm zerbarst, sein Mund war trocken, und er verlor den Boden unter den Füßen. Nur mit einiger Anstrengung konnte er sich in die Wirklichkeit zurückrufen und sich klarmachen, daß er auf dem Markt war und von Menschen umringt. Tief atmete er die mittagsschwüle Luft ein, den schweren Geruch von Fisch und in der Sonne schwitzendem Fleisch, von faulenden Früchten, Abfall und Tierkot. Er kannte den Namen der Schönen nicht, doch ließe der sich wohl leicht herausfinden, und sicher war sie nicht verheiratet, denn kein Mann würde ihr gestatten, sich derart freimütig zur Schau zu stellen. Strahlend schön, wie sie war, hatte sie allen die Sinne verdreht, und außer Relais, dessen geschultem Blick keine Einzelheit entging, hatte niemand auf den Trick des Zauberers geachtet. Unter anderen Umständen hätte der Hauptmann den doppelten Boden der Truhe und die Klappe in der Bühne vielleicht genauer in Augenschein nehmen wollen, aber vermutlich machte das Mädchen mit dem Magier gemeinsame Sache, und er wollte ihr die Peinlichkeit ersparen. Er blieb nicht, um zu sehen, wie der Tätowierte einen Affen aus einer Flasche zauberte und einem Freiwilligen den Kopf abschlug, wie sein kleiner Gehilfe jetzt verkündete. Mit den Ellbogen bahnte er sich einen Weg hinter dem Mädchen her, das rasch am Arm eines Uniformierten davonging. Womöglich war das ein Soldat aus seinem Regiment, aber bevor Relais die beiden einholen konnte, trat ihm eine Negerin, deren kräftige Arme mit klobigen Armreifen behängt waren, in den Weg und gebot ihm Einhalt mit den Worten, er solle sich hinten anstellen, schließlich sei er nicht als einziger an ihrer Herrin, Violette Boisier, interessiert. Als sie den verständnislosen Ausdruck auf seinem Gesicht sah, neigte sie sich an sein Ohr und flüsterte ihm die Summe zu, durch die er von Violette an die erste Stelle ihrer Kundenliste für diese Woche gesetzt würde. Auf diese Weise erfuhr der Hauptmann, daß er sein Herz an eine jener Kurtisanen verloren hatte, für die Le Cap berühmt war.

Relais präsentierte sich beim ersten Mal stocksteif in seiner frisch gestärkten Uniform in Violette Boisiers Wohnung, mit einer Flasche Champagner und einem bescheidenen Geschenk. Er legte das Geld an den Platz, den Loula ihm zeigte, und wappnete sich innerlich dafür, in den nächsten zwei Stunden sein Leben aufs Spiel zu setzen. Loula zog sich diskret zurück, er blieb allein und schwitzend in dem kleinen, mit Möbelstücken vollgestellten Zimmerchen zurück und atmete leicht angewidert den schweren Duft der reifen Mangos, die in einem Teller lagen. Violette ließ nicht lang auf sich warten. Sie schwebte lautlos ins Zimmer und streckte ihm beide Hände entgegen, besah ihn sich dabei mit halb gesenkten Lidern und einem angedeuteten Lächeln. Relais nahm die langen, schmalen Hände in seine, und dann wußte er nicht weiter. Sie löste sich von ihm, strich ihm übers Gesicht, nahm freudig zur Kenntnis, daß er sich für sie rasiert hatte, und bat ihn, die Flasche zu öffnen. Der Korken sprang heraus, der Schaum quoll über, ehe sie ihr Glas darunter halten konnte, und rann ihr übers Handgelenk. Sie fuhr sich mit den feuchten Fingern über den Hals, und Relais hätte ihr am liebsten die schimmernden Tropfen von der makellosen Haut geleckt, aber er war wie angewachsen, stumm, willenlos. Sie nahm ihm die Flasche aus der Hand, schenkte ein und stellte ihr Glas, ohne davon zu probieren, auf das Tischchen neben dem Diwan, dann trat sie zu ihm und knöpfte ihm mit geübten Fingern den klobigen Uniformrock auf. »Zieh das aus, es ist heiß. Und die Stiefel auch«, sagte sie und reichte ihm einen chinesischen Morgenmantel mit aufgemalten Reihern. Relais betrachtete das Ding etwas befremdet, zog es aber doch, umständlich mit den weiten Ärmeln kämpfend, über sein Hemd und setzte sich dann beklommen auf den Diwan. Er war es gewohnt, zu befehlen, aber in diesen vier Wänden hatte offenkundig Violette das Sagen. Durch die Ritzen der Jalousien drangen das Lärmen des Platzes und die letzten Strahlen der Sonne, die als scharfe Streifen den kleinen Raum erhellten. Die junge Frau trug eine smaragdfarbene Tunika aus Seide, die in der Taille von einer goldenen Kordel gerafft war, dazu türkische Hausschuhe und einen aufwendig geschlungenen, mit Glasperlen bestickten Turban. Eine gelockte Strähne ihres schwarzen Haars fiel ihr ins Gesicht. Violette nahm einen Schluck von dem Champagner und bot ihm dann das Glas an, das er in einem Zug leerte, als wäre er dem Verdursten nah. Sie schenkte nach und hielt das Glas an seinem dünnen Stiel vor sich, abwartend, bis er sie zu sich auf den Diwan rief. Das war Relais’ letzte Initiative; von da an lenkte sie die Begegnung auf ihre Weise.

Das Taubenei

Violette hatte gelernt, wie sie ihre Freunde innerhalb der festgelegten Zeit beglücken konnte, ohne dabei den Eindruck von Eile zu erwecken. Daß diese Halbwüchsige zu solcher Koketterie und possenhafter Unterwürfigkeit fähig war, entwaffnete Relais völlig. Sie löste bedächtig den langen Turbanstoff, der sich mit Perlchengeklimper aufs Parkett ergoß, und schüttelte sich ihren Wasserfall schwarzer Haare über Schultern und Rücken. Sie bewegte sich lasziv, aber keineswegs gekünstelt, frisch wie bei einem Tanz. Ihre Brüste hatten ihre endgültige Größe noch nicht erreicht, und die Brustwarzen hoben die grüne Seide an wie kleine Kiesel. Unter der Tunika war sie nackt. Relais bestaunte ihren Mulattinnenkörper, die festen Beine mit den schmalen Fesseln, die drallen Pobacken und Schenkel, die Buchtung der Taille, die ebenmäßigen, nach hinten gebogenen, unberingten Finger. Ihr Lachen begann als dumpfes Gurren im Bauch und stieg kristallklar an, bis es zu einem Schallen wurde, sie ihren Kopf in den Nacken warf, das Haar wogte und der lange Hals bebte. Mit einem silbernen Messerchen schnitt Violette einen Mangoschnitz ab, schob ihn sich gierig in den Mund, und etwas Saft rann ihr in den von Schweiß und Champagner feuchten Ausschnitt. Sie folgte mit dem Finger der zähen, bernsteinfarbenen Spur, fing den Tropfen ein und zerrieb ihn auf Relais’ Lippen, während sie sich rittlings auf seinen Schoß schwang. Sie war leicht wie eine Katze, ihre nach Mango duftenden Brüste umschlossen sein Gesicht. Sie beugte sich vor, bedeckte ihn mit ihrem wilden Haar, küßte ihn auf den Mund und schob mit der Zunge den Mangoschnitz aus ihrem Mund in seinen. Relais empfing das zerkaute Fruchtfleisch mit einem überraschten Schaudern: wie intim, schockierend und wunderbar, nie dagewesen. Sie leckte ihm übers Kinn, nahm seinen Kopf in beide Hände und bedeckte sein Gesicht mit raschen Küssen, als pickte ein Vögelchen ihn auf die Augenlider, die Wangen, die Lippen, den Hals, sie spielte, sie lachte. Er umfaßte ihre Taille, seine hungrigen Hände rafften den Seidenstoff und legten dieses ranke, nach Moschus riechende Mädchen frei, das sich an seinen knochigen, muskulösen, von vielen Kämpfen und Entbehrungen geschliffenen Soldatenkörper schmiegte, daran zu schmelzen und zu zerfließen schien. Er wollte sie aufheben und zum Bett bringen, das er im Nebenzimmer sehen konnte, aber Violette gab ihm nicht die Zeit dazu; ihre Odaliskenfinger öffneten den Morgenmantel mit den Reihern und schoben seine Hose hinunter, ihre Hüften kreisten schwelgerisch über ihm, bis sie sich mit einem wohlig tiefen Aufstöhnen auf seinem harten Glied aufspießte. Étienne Relais fühlte, wie er erinnerungs- und willenlos in einem beglückenden Morast versank. Er schloß die Augen, küßte den triefenden Mund, schmeckte der Mango nach, betastete mit seinen schwieligen Fingern die unglaubliche Zartheit dieser Haut, die überbordende Fülle des Haars. Er tauchte in sie ein, überließ sich der Hitze, dem Geschmack und Wohlgeruch des Mädchens und spürte, daß er endlich wußte, wo sein Platz war in dieser Welt, durch die er sich so lange einsam und ziellos hatte treiben lassen. Doch Minuten später quoll er vorschnell wie ein Junge mit einem krampfenden Sprudeln über und schrie voller Enttäuschung auf, denn er hatte ihr keine Lust verschafft und wünschte sich doch nichts sehnlicher, als daß sie ihr Herz an ihn verlor. Violette wartete reglos, feucht, keuchend, auf ihm hockend, bis er fertig war, hatte ihr Gesicht in der Kuhle seiner Schulter vergraben und murmelte unverständliche Worte.

Relais wußte nicht, wie lange sie so umschlungen dasaßen, doch als er wieder zu Atem gekommen war und sich der dichte Nebel ringsum zu lichten begann, wurde ihm klar, daß er noch immer in ihr war, von einem kräftigen Schlund gehalten wurde, der ihn rhythmisch massierte, umfing und freigab. Er konnte sich gerade noch fragen, wo dieses Kind die Kunststücke einer erfahrenen Kurtisane gelernt hatte, ehe er sich erneut im Magma des Verlangens und den Wirren seiner jähen Liebe verlor. Als Violette spürte, daß er wieder fest geworden war, schlang sie ihre Beine um seine Hüfte, verschränkte die Füße hinter seinem Rücken und wies mit einem Kopfnicken auf das Zimmer nebenan. Relais trug sie hin, und sie sanken weiter fest verbunden aufs Bett, wo sie einander bis tief in die Nacht hinein in vollen Zügen genossen, viele Stunden länger, als von Loula vorgesehen. Die erschien ein paarmal in der Tür und wollte der Ausschweifung ein Ende bereiten, aber Violette war so gerührt von diesem Soldaten, der da vor Liebe für sie schluchzte und verging, daß sie Loula jedesmal mit einem Wink wieder wegschickte.

Die nie gekannte Liebe brach über Étienne Relais herein wie eine mächtige Woge, war einzig Kraft, Salz und Gischt. Weil er gegen andere Freier des Mädchens, die besser aussahen, mächtiger oder reicher waren als er, sicher nicht konkurrieren konnte, tat er bei Tagesanbruch den Schritt, zu dem nur wenige weiße Männer bereit sein würden: Er bot ihr seinen Namen. »Heirate mich«, bat er sie zwischen Kuß und Kuß. Violette setzte sich mit unterschlagenen Beinen auf, das feuchte Haar klebte ihr am Leib, die Augen glühten, die Lippen waren von Küssen geschwollen. Noch leuchteten die Stummel dreier ersterbender Kerzen, die Zeugen ihres nicht enden wollenden Bettgetümmels gewesen waren. »Ich tauge nicht zur Ehefrau«, sagte sie und auch, daß sie noch nicht im Zyklus des Mondes geblutet habe und es laut Loula mittlerweile zu spät dafür sei, sie also nie würde Kinder haben können. Relais lächelte, denn Kinder schienen ihm nur störend.

»Würde ich dich heiraten, wäre ich ständig allein, während du auf deinen Strafexpeditionen bist. Unter den Weißen habe ich keinen Platz, und meine Freunde würden mich meiden, weil sie dich fürchten und es heißt, du bist auf Blut aus.«

»Meine Arbeit erfordert das, Violette. Wie der Arzt ein brandiges Bein amputiert, tue ich meine Pflicht und verhindere Schlimmeres damit, aber ich habe noch nie jemandem ein Leid getan ohne guten Grund.«

»Gute Gründe würdest du bei mir eine Menge finden. Ich will nicht enden wie meine Mutter.«

»Du wirst mich niemals fürchten müssen, Violette.« Und Relais nahm sie bei den Schultern und sah ihr lange in die Augen.

»Das hoffe ich«, seufzte sie schließlich.

»Wir werden heiraten, das verspreche ich dir.«

»Dein Sold reicht nicht für meinen Unterhalt. Mit dir würde es mir an allem fehlen: an Kleidern, Parfüm, Theaterbesuchen und Zeit zum Vertrödeln. Ich bin faul, Herr Hauptmann, bloß so kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, ohne mir die Hände zu ruinieren, und lange wird das nicht mehr gehen.«

»Wie alt bist du?«

»Nicht sehr, aber dieses Gewerbe ist kurzlebig. Die Männer haben das immer gleiche Gesicht und Hinterteil rasch satt. Ich muß das zu Geld machen, was ich habe, sagt Loula.«

Der Hauptmann ließ sich, sooft seine Expeditionen es ihm erlaubten, bei Violette sehen und war nach einigen Monaten für sie unentbehrlich geworden; er umsorgte sie und stand ihr wie ein guter Geist zur Seite, und da er aus ihrem Leben schließlich nicht mehr wegzudenken war, schien ihr der Gedanke an eine mögliche Heirat in poetisch ferner Zukunft nicht völlig abwegig. Nach Relais’ Schätzungen würden sie noch fünf Jahre brauchen. So lange würden sie ihre Liebe prüfen und jeder für sich Geld sparen können. Er fand sich damit ab, daß Violette weiter ihrem Gewerbe nachging und er ihre Dienste bezahlte wie jeder andere, und war dankbar, hin und wieder eine ganze Nacht bei ihr sein zu dürfen. Zu Anfang liebten sie sich bis zur Erschöpfung, doch allmählich wurde aus dem Ungestüm Verbundenheit, und sie verbrachten kostbare Stunden mit Reden, schmiedeten Pläne und lagen eng umschlungen im warmen Halbdunkel von Violettes Wohnung. Relais lernte den Körper und das Wesen des Mädchens kennen, konnte ihre Reaktionen vorhersehen, ihre Wutanfälle vermeiden, die kurz und heftig waren wie tropische Wolkenbrüche, und ihr Genuß verschaffen. Dieses sinnliche Kind war geschult darin, anderen Lust zu bereiten, nicht aber, selbst welche zu empfinden, und er machte sich mit Geduld und guter Laune daran, ihr das beizubringen. Der Altersunterschied und sein gebieterisches Temperament bildeten ein Gegengewicht zu Violettes Leichtlebigkeit, sie ließ sich ihm zuliebe in einigen praktischen Fragen von ihm leiten, wahrte jedoch ihre Unabhängigkeit und hütete ihre Geheimnisse.

Loula verwaltete das Geld und kümmerte sich mit kühlem Kopf um die Kundschaft. Einmal traf Relais Violette mit einem blauen Auge an und verlangte wütend den Namen des Übeltäters zu wissen, der für seine Frechheit teuer bezahlen sollte. »Loula hat schon bei ihm kassiert. Wir kriegen das sehr gut alleine hin«, kicherte Violette und ließ sich durch nichts den Namen des Grobians entlocken. Die gute Loula wußte, daß Gesundheit und Schönheit ihrer Herrin ihrer beider Kapital waren, das eines unvermeidlichen Tages zu schwinden beginnen würde. Obendrein drängte Jahr um Jahr eine neue Welle halbwüchsiger Konkurrentinnen ins Gewerbe. Es war wirklich ein Jammer, daß der Hauptmann so wenig zu bieten hatte, denn Violette hatte ein gutes Leben verdient. Liebe schien Loula dafür keine Rolle zu spielen, sie setzte sie mit Leidenschaft gleich, und wie flüchtig die war, hatte sie gesehen. Doch wagte sie es nicht, im Hintergrund Fäden zu spinnen, um Relais loszuwerden. Dieser Mann war zum Fürchten. Außerdem hatte Violette es mit dem Heiraten offenbar nicht eilig, und vielleicht tauchte ja noch ein Anwärter auf, der finanziell etwas mehr versprach. Jedenfalls mußte man ernsthaft ans Sparen denken; einige Klunker in einem Loch zu horten würde nicht reichen, es mußten phantasievollere Anlageformen her für den Fall, daß aus einer rentablen Heirat nichts würde. Loula schränkte die Ausgaben ein und erhöhte den Tarif ihrer Herrin, und deren Gefälligkeiten galten als noch exklusiver, weil man jetzt teurer dafür bezahlte. Außerdem steigerte sie Violettes Ruhm mittels geschickt gestreuter Gerüchte: Sie behauptete, ihre Herrin könne einen Mann die ganze Nacht in sich behalten und selbst den Schlaffesten bis zu zwölfmal wiederbeleben, sie habe das von einer Maurin gelernt und übe sich mit einem Taubenei, gehe einkaufen, ins Theater und zu den Hahnenkämpfen mit dem Ei an seinem verborgenen Ort, ohne daß es zerbrach oder ihr entglitt. Es kam zu Fechtduellen um die Gunst des jungen Täubchens, und Violettes Prestige erreichte ungeahnte Höhen. Die reichsten und einflußreichsten Weißen trugen sich weiter brav in die Liste ein und warteten, bis sie an die Reihe kamen. Loulas Idee war es auch, Gold zu kaufen, damit ihnen die Ersparnisse nicht wie Sand durch die Finger rannen. Relais, der nicht viel beitragen konnte, schenkte Violette den Ring seiner Mutter, das einzige Erbstück seiner Familie.

Die kubanische Braut

Im Oktober 1778, im achten Jahr seines Aufenthalts auf der Insel, brach Toulouse Valmorain wieder einmal zu einer kurzen Reise nach Kuba auf, wo er Geschäfte betrieb, über die er lieber den Mantel des Schweigens legte. Als Siedler auf Saint-Domingue durfte er seine Ware nur nach Frankreich verkaufen, aber es gab tausend findige Wege am Gesetz vorbei, und er kannte einige davon. Es schien ihm nicht verwerflich, daß er dabei Steuern sparte, die ja am Ende nur in den bodenlosen Truhen des Königs verschwanden. Die zerklüftete Küste bot einem Schiff an vielen Stellen Gelegenheit, sich im Dunkeln unbemerkt an andere Gestade der Karibik aufzumachen, und die Grenze zum spanischen Teil der Insel, der viel dünner besiedelt und ärmer war als der französische, erlaubte ein reges Hin und Her hinter dem Rücken der Obrigkeit. Ob Waffen oder übles Gesindel, alles überquerte diese durchlässige Grenze, vor allem aber Zucker, Kaffee und Kakao von den Plantagen, der säckeweise hinübergeschmuggelt und von dort weiter am Zoll vorbei zu anderen Bestimmungsorten geschafft wurde.

Nachdem Valmorain den Schulden seines Vaters entronnen war und mehr Gewinne anhäufte, als er zu hoffen gewagt hätte, entschloß er sich dazu, einiges Geld in Kuba anzulegen, wo es sicherer sein würde als in Frankreich und schneller zur Hand, falls er es brauchte. Diesmal war er nur für eine Woche nach Havanna gekommen, um seinen Bankier zu treffen, doch verlängerte sich sein Besuch über die vorgesehene Zeit hinaus, weil er auf einem Ball des Konsuls von Frankreich Eugenia García del Solar erblickte. Aus einem Winkel des prunkvollen Saals sah er von fern die opulente junge Frau mit der milchweißen Haut, die mit ihrem aufgetürmten braunen Haar und dem Landpomeranzenkleid das genaue Gegenbild zu der alle Welt betörenden Violette Boisier darstellte, in seinen Augen aber nicht weniger hübsch war. Er hatte sie im Gewühl des Ballsaals sofort entdeckt und fühlte sich plötzlich nicht mehr wohl in seiner Haut. Wams, Rock und Kniehose, wie er sie vor Jahren aus Paris mitgebracht hatte, trug hier längst niemand mehr, sein Gesicht war von der Sonne wie Leder gegerbt, er hatte Hände wie ein Hufschmied, die Perücke juckte ihn am Kopf, der Rüschenkragen schnürte ihm die Luft ab, und die geckenhaft spitzen Schuhe mit den krummen Absätzen drückten und zwangen ihn zu einem Watschelgang. Seine einst geschliffenen Manieren wirkten in der ungezwungenen kubanischen Gesellschaft hölzern. Die Jahre auf der Plantage hatten ihn innerlich wie äußerlich verroht, und jetzt, wo er sie am nötigsten gebraucht hätte, entsann er sich der Künste der Betörung nicht mehr, die ihm in jungen Jahren geläufig gewesen waren. Zu allem Unglück bestanden die Tänze der Saison aus einem schnellen Gewirbel von Pirouetten, Verbeugungen, Drehungen und Sprüngen, die nachzuahmen er sich außerstande sah.

Er brachte in Erfahrung, daß die junge Frau die Schwester eines gewissen Sancho García del Solar war, eines Spaniers aus einer Familie niedrigen Adels, die einen pompösen Namen trug, aber seit zwei Generationen verarmt war. Die Mutter hatte mit einem Sprung vom Glockenturm einer Kirche ihrem Leben ein Ende gemacht, und der Vater war jung gestorben, nachdem er den Besitz der Familie verjubelt hatte. Eugenia war in einem eisigen Kloster in Madrid aufgewachsen, wo sie von den Nonnen alles gelernt hatte, was dem Charakter einer Dame zur Zierde gereicht: Sittsamkeit, Beten und Sticken. Sancho wiederum hatte in Kuba sein Glück versucht, weil Spanien nicht groß genug war für eine überbordende Vorstellungskraft wie die seine; die Karibikinsel, auf der sich alle erdenklichen abenteuerlustigen Geister tummelten, war hingegen wie geschaffen für lukrative, wenn auch nicht immer legale Geschäfte. Hier führte er ein aufregendes Junggesellenleben, tanzte auf dem Drahtseil über dem Abgrund seiner Schulden, die er mit Ach und Krach und immer im letzten Moment durch Gewinne am Spieltisch oder die Unterstützung von Freunden beglich. Er sah gut aus, war ein begnadeter Schmeichler und tat so großspurig, daß niemand ahnte, wie tief das Loch in seinem Beutel klaffte. Aber eines Tages schickten ihm die Nonnen völlig unverlangt seine Schwester zusammen mit einer Gouvernante und einem knappen Brief, in dem stand, es mangele Eugenia an religiöser Berufung und nun sei es an ihm, ihrem einzigen Angehörigen und Beschützer, sich ihrer anzunehmen.

Wegen der jungen Unschuld unter seinem Dach war das Lotterleben für Sancho vorerst beendet, er mußte einen geeigneten Ehemann für sie finden, ehe sie zu alt war und, Berufung hin oder her, nur noch Heiligenstatuen abstauben konnte. Ein Meistbietender mußte her, der sie beide aus der Klemme befreien würde, in die sie die Haltlosigkeit ihrer Eltern gebracht hatte, aber einen so dicken Fisch wie Toulouse Valmorain hätte Sancho sich nicht träumen lassen. Er wußte wohl, wer dieser Franzose war und was er wert war, er hatte ihn schon länger im Visier, weil er ihm einige Geschäfte vorschlagen wollte. Seine Schwester hatte er ihm auf dem Ball aber nicht vorgestellt, denn neben den vielgerühmten kubanischen Schönheiten befand sie sich deutlich im Nachteil. Eugenia war in Gesellschaft stumm wie ein Fisch, sie besaß keine angemessenen Kleider, und er konnte ihr keine kaufen, sie verstand sich nicht zu frisieren, auch wenn ihr Haar zum Glück füllig wuchs, und ihre Taille war nicht so schmal, wie es der Geschmack der Zeit vorsah. Um so mehr staunte er, als Valmorain am nächsten Tag darum ersuchte, ihnen einen Besuch abstatten zu dürfen, mit ernsten Absichten, wie er betonte.

»Bestimmt ein krummbeiniger Greis«, scherzte Eugenia und gab ihrem Bruder einen Klaps mit dem geschlossenen Fächer.

»Er ist ein kultivierter und reicher Herr, aber selbst wenn er ein verhutzeltes Männlein wäre, würdest du ihn heiraten. Du wirst bald zwanzig, und ohne Mitgift ...«

»Aber ich bin hübsch!«

»In Havanna gibt es viele Frauen, die hübscher und schlanker sind als du.«

»Findest du mich dick?«

»Du kannst dich nicht zieren und schon gar nicht bei einem wie Valmorain. Er ist eine ausgezeichnete Partie, er besitzt Titel und Ländereien in Frankreich, auch wenn das Gros seines Vermögens aus einer Zuckerplantage auf Saint-Domingue stammt.«

»Santo Domingo?« Sie sah ihn erschrocken an.

»Saint-Domingue, Eugenia. Der französische Teil der Insel ist mit dem spanischen nicht zu vergleichen. Ich zeige dir eine Karte, du wirst sehen, es ist gar nicht weit von hier; du kannst mich jederzeit besuchen.«

»Erzähl mir nichts, Sancho. Ich weiß, diese Kolonie ist eine Hölle, dort brodelt es vor tödlichen Krankheiten und aufständischen Sklaven.«

»Ist ja nur für kurze Zeit. Jeder weiße Siedler geht, sobald er kann. In ein paar Jahren bist du in Paris. Ist das nicht der Traum aller Frauen?«

»Ich spreche kein Französisch.«

»Du wirst es lernen. Morgen bekommst du einen Hauslehrer.«

Sollte Eugenia erwogen haben, sich den Plänen ihres Bruders zu widersetzen, so dachte sie nicht mehr daran, sobald Toulouse Valmorain bei ihnen vorstellig geworden war. Er war jünger und anziehender, als sie erwartet hatte, mittelgroß, gut gebaut, breitschultrig, hatte männliche, harmonische Gesichtszüge, sonnengebräunte Haut und graue Augen. Ein harter Ausdruck spannte seinen schmallippigen Mund. Unter der verrutschten Perücke konnte man ein paar blonde Strähnen sehen, und offenbar fühlte er sich unbehaglich in seinem Rock, der etwas eng saß. Eugenia gefiel, daß er ohne Schnörkel redete und sie ansah, als wollte er sie ausziehen, womit er ihr ein sündiges Kribbeln bescherte, das die Nonnen in dem düsteren Madrider Kloster entsetzt hätte. Sicher, es war ein Jammer, daß Valmorain in Saint-Domingue lebte, aber wenn sie ihrem Bruder glauben durfte, würde es nicht für lange sein. Sancho lud den Anwärter auf ein Glas klebrigen Zuckerrohrsafts unter das Laubendach im Garten ein, und in weniger als einer halben Stunde war man sich stillschweigend einig geworden. Die Einzelheiten wurden von den Männern später hinter verschlossenen Türen verhandelt, aber darüber erfuhr Eugenia nichts. Für sie war jetzt nur die Aussteuer wichtig. Sie gab sie auf Anraten der Frau des Konsuls in Frankreich in Auftrag, und ihr Bruder zahlte mit einem Kredit zu Wucherzinsen, den er dank seiner unwiderstehlichen Flunkerzunge aufgetrieben hatte. In jeder Morgenmesse dankte Eugenia Gott inbrünstig für das seltene Glück, eine Vernunftehe mit jemandem eingehen zu dürfen, den sie womöglich sogar würde lieben können.

Valmorain blieb zwei Monate auf Kuba und machte Eugenia unbeholfen den Hof, denn er war im Umgang mit Frauen wie ihr nicht mehr geübt; sein Verhalten gegenüber Violette Boisier konnte er hier nicht wiederholen. Er besuchte seine Holde jeden Nachmittag zwischen vier und sechs bei ihr zu Hause, man nippte Fruchtsäfte und spielte Karten, und stets saß die von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete Gouvernante daneben, war mit einem Auge bei ihrer Klöppelarbeit und mit dem anderen wachsam bei dem Paar. Sanchos Wohnung ließ manches zu wünschen übrig, und Eugenia fühlte sich zur Hausarbeit nicht berufen und unternahm keinerlei ordnende Anstrengungen. Damit der Schmutz auf den Sitzmöbeln die Kleidung des Anwärters nicht in Mitleidenschaft zog, empfing Eugenia ihn im Garten, wo das ausufernde tropische Grün einen umwucherte wie ein botanischer Belagerungsring. Zuweilen gingen sie zusammen mit Sancho spazieren, oder sie sahen sich von fern in der Kirche, wo es sich nicht ziemte, daß sie miteinander sprachen.

Aus den kärglichen Verhältnissen, in denen die García del Solars lebten, schloß Valmorain, wenn seine Zukünftige sich in ihnen wohl fühlte, werde sie es auf der Habitation Saint-Lazare allemal tun. Er schickte ihr artige Geschenke, Blumen und höfliche Billets, die sie in einer mit Samt gepolsterten Schatulle verwahrte, jedoch ohne Antwort ließ. Bisher hatte Valmorain wenig mit Spaniern verkehrt, er kannte überwiegend Franzosen, fühlte sich unter den Spaniern aber rasch wohl. Die Oberschicht und die gebildeten Kreise auf Kuba sprachen neben Spanisch auch Französisch, und so fiel ihm die Verständigung nicht schwer. Das Schweigen seiner Versprochenen hielt er für ein Zeichen von Sittsamkeit, was in seinen Augen eine ehrenwerte weibliche Eigenschaft war, und er kam gar nicht auf die Idee, daß sie ihn kaum verstand. Eugenia besaß kein gutes Ohr für die Sprache, und trotz der Anstrengungen des Hauslehrers entzogen sich ihr die Feinheiten des Französischen. Valmorain nahm Eugenias Zurückhaltung und ihr novizinnenhaftes Betragen als eine Garantie dafür, daß sie sich auf Saint-Domingue nicht gehen lassen würde wie so viele andere Frauen, denen das Klima einen Vorwand bot, alle Scham zu vergessen. Offenbar pflegten die Spanier einen übertriebenen Ehrbegriff und waren jeder Ironie abhold, und als er das einmal begriffen hatte, fühlte er sich wohl mit dem Mädchen und richtete sich frohgemut darauf ein, daß er sich gewissenhaft mit ihr langweilen würde. Warum auch nicht? Er wünschte sich eine ehrbare Frau und vorbildliche Mutter für seinen Nachwuchs; zur Zerstreuung hatte er seine Bücher und seine Geschäfte.

Sancho war das genaue Gegenteil seiner Schwester und sämtlicher anderer Spanier, die Valmorain kennenlernte: schamlos, leichtlebig, für Melodramatik und Eifersuchtsanfälle nicht empfänglich, gottlos und geschickt darin, im Flug jede Gelegenheit zu ergreifen, die vorbeigeflattert kam. Auch wenn ihn einiges an seinem zukünftigen Schwager vor den Kopf stieß, hatte Valmorain Spaß an seiner Gesellschaft und wollte sich die Freude an einem anregenden Gespräch und ein paar vergnüglichen Stunden gern auch etwas kosten lassen. Zunächst machte er Sancho deshalb zu seinem Partner im neuen Schmuggelgeschäft, bei dem französische Weine von Saint-Domingue nach Kuba geschafft werden sollten, wo man sie sehr schätzte. Das war der erste Schritt zu einer langen und soliden Kumpanei, die beide bis an ihr Lebensende verbinden sollte.

Das Herrenhaus

Ende November kehrte Toulouse Valmorain nach Saint-Domingue zurück, um die Ankunft seiner zukünftigen Gattin vorzubereiten. Wie alle Plantagen besaß auch Saint-Lazare ein »großes Haus«, in diesem Fall eigentlich bloß ein rechteckiger Kasten aus Backstein und Holz, der auf drei Meter hohen Stelzen stand, damit man sich in der Regenzeit vor Überflutung und im Falle eines Aufstands vor den Sklaven schützen konnte. Innen gab es eine Reihe dunkler Schlafzimmer, in denen teilweise der Holzboden moderte, und einen großzügigen Salon und Speisesaal mit einander gegenüberliegenden Fenstern, die für Luft sorgen sollten, genau wie die großen Fächer aus Segeltuch an der Decke, die von den Sklaven über verschiedene Seilzüge bedient werden konnten. Beim Wedeln erhob sich eine zarte Wolke aus Staub und trockenen Insektenflügeln, die sich wie Haarschuppen auf den Kleidern niederschlug. Die Fenster hatten Wachspapier anstelle von Scheiben, und die Möbel waren plump und sahen nach provisorischer Männerwirtschaft aus. Unterm Dach nisteten Fledermäuse, in den Ecken krabbelte Ungeziefer, und nachts hörte man die Mäuschen durch die Zimmer huschen. Eine überdachte Galerie mit schäbigen Korbmöbeln umschloß das Haus von drei Seiten. Von dort schaute man auf verwilderte Gemüsebeete und einige raupenzerfressene Obstbäume, dann kamen Höfe, in denen von der Hitze rammdösige Hühner scharrten, ein Stall für die guten Reitpferde, Hundezwinger und ein Unterstand für die Kutschen, dahinter der rauschende Ozean der Zuckerrohrfelder und schließlich die Berge, die sich violett vor einem launischen Himmel abzeichneten. Sollte es hier je einen Garten gegeben haben, war von dem nicht einmal die Erinnerung geblieben. Die Zuckermühlen und die Hütten und Baracken der Sklaven waren vom Haus aus nicht zu sehen. Toulouse Valmorain unterzog alles einem kritischen Blick und mußte sich zum erstenmal eingestehen, daß es ärmlich und gewöhnlich war. Verglichen mit Sancho, lebte er in einem Palast, aber wenn man die Herrenhäuser anderer Grands Blancs auf der Insel und das kleine Château seiner Familie in Frankreich betrachtete, in das er seit acht Jahren keinen Fuß gesetzt hatte, dann war seine Behausung beschämend häßlich. Er wollte sein Leben als verheirateter Mann nicht auf dem falschen Fuß beginnen und seine Braut gern mit einem Haus beglücken, das der Namen Valmorain und García del Solar würdig war. Dazu bedurfte es einiger Ausbesserungen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!