8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Isabel Allende zu lesen heißt den Duft Lateinamerikas zu riechen, eine Großfamilie kennen zu lernen und mit skurrilen Geschichten überhäuft zu werden … Wer etwas über Geschichte und Politik Chiles, über die Menschen des Landes erfahren möchte und nicht zuletzt über Allendes außergewöhnliche Familie: Die Autorin erzählt es … Mit so viel Aufrichtigkeit, Sprachwitz, Humor und Ironie, daß es eine Freude ist.« Kölner Stadtanzeiger Charmant und schwungvoll erzählt Isabel Allende von ihrer Heimat, jenem langgestreckten Land am Rand der Welt, das sie nach dem Militärputsch 1973 verlassen mußte. Ausgehend von ihrer eigenen Geschichte und der ihrer Familie schreibt sie vom Stolz, von der Großzügigkeit und der Borniertheit ihrer Landsleute, von Machos und mutigen Frauen, von all dem, was ihr Chile liebenswert und unausstehlich macht – vor allem aber davon, was es bedeutet, ein Land zu verlieren und ein Zuhause zu finden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Charmant und schwungvoll plaudert Isabel Allende über ihre Heimat, jenes langgestreckte Land am Rand der Welt, das sie nach dem Militärputsch 1973 verlassen mußte. Ausgehend von ihrer eigenen Geschichte und der ihrer Familie erzählt sie vom Stolz, von der Großzügigkeit und der Borniertheit ihrer Landsleute, von aufgeplusterten Machos und mutigen Frauen, von all dem, was ihr Chile liebenswert und unausstehlich macht – vor allem aber davon, was es bedeutet, ein Land zu verlieren und ein Zuhause zu finden.

»Mein erfundenes Land ist ein Buch der Erinnerungen an ein bewegtes Leben mit vielen Höhen und Tiefen.« Rheinischer Merkur

Isabel Allende, 1942 geboren, hat ab ihrem achtzehnten Lebensjahr als Journalistin in Chile gearbeitet. Nach Pinochets Militärputsch am 11. September 1973 ging sie ins Exil, wo sie ihren Weltbestseller Das Geisterhaus schrieb. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihr Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.

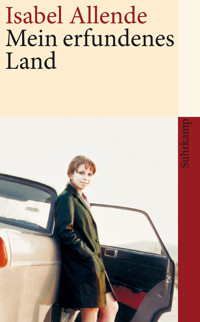

Isabel Allende

Mein erfundenes Land

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel

Mi país inventado

bei Plaza & Janés, Barcelona.

© Isabel Allende, 2003

Umschlagfoto: Isabel Allende Archives

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012

© der deutschen Ausgabe

Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2006

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski

eISBN 978-3-518-73505-3

www.suhrkamp.de

Inhalt

Einige Worte vorweg

Spannelanges Land

Gaumenfreuden, Leierkästen und Zigeuner

Ein altes verwunschenes Haus

Eine Blätterteigtorte

Sirenen mit Blick auf das Meer

Mit Gottes Beistand

Landschaft der Kindheit

Ernste und hochfahrende Leute

Von Tugenden und Untugenden

Wo das Heimweh entspringt

Wirre Jahre der Jugend

Der diskrete Charme der Bourgeoisie

Ein Hauch von Geschichte

Pulver und Blut

Chile im Herzen

Dieser Ort in meinem Kopf

Danksagung

Anmerkungen der Übersetzerin

… aus dem einen oder anderen Grund bin ich ein trauriger Verbannter. Auf die eine oder andere Weise reise ich mit unserem Land, und es lebt auch dort, in der Ferne, mit mir die meiner Heimat eigene lange Spanne.

PABLO NERUDA, 1972

Einige Worte vorweg

Ich wurde geboren, als das Gemetzel des Zweiten Weltkriegs in vollem Gange war, und ein großer Teil meiner Jugend war geprägt vom Warten darauf, daß der Planet in Stücke flöge, weil jemand versehentlich auf einen Knopf gedrückt und die Atombomben gezündet hätte. Niemand glaubte, sehr lange zu leben, und so verschlangen wir eilig jeden Augenblick, ehe die Apokalypse über uns hereinbräche, und nahmen uns nicht die Zeit, den eigenen Nabel zu beschauen und uns Notizen zu machen, wie man das heute üblicherweise tut. Noch dazu wuchs ich in Santiago de Chile auf, wo jede natürliche Neigung zur Selbstbetrachtung im Keim erstickt wird. Die Losung dieser Stadt lautet: »Die dösende Krabbe landet im Topf.« In anderen, etwas kultivierteren Städten, in Buenos Aires etwa oder in New York, war es normal, daß man zur Therapie ging, und wer es nicht tat, dessen mangelnde Kultur oder geistige Schlichtheit galten als erwiesen. In Chile dagegen gingen nur gemeingefährliche Irre zur Therapie und auch die nur in der Zwangsjacke. Aber das hat sich in den siebziger Jahren geändert, zugleich mit der sexuellen Revolution. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen… Obwohl etliche von meiner Familie klassische Fälle wie aus dem Lehrbuch waren, hat nie jemand von uns einen Therapeuten aufgesucht, weil die Vorstellung, einem Unbekannten intime Angelegenheiten anzuvertrauen und dafür auch noch Geld zu bezahlen, einfach absurd war: dafür gab es Priester und Tanten. Ich habe wenig Übung im Nachdenken über mich selbst, ertappte mich in den letzten Wochen jedoch so häufig bei Gedanken an meine Vergangenheit, daß ich es nur als ein Zeichen verfrühter Senilität deuten kann.

Zwei erst kurz zurückliegende Begebenheiten haben diese Lawine der Erinnerung ausgelöst. Zunächst eine beiläufige Bemerkung meines Enkels Alejandro, der mich überraschte, als ich eben vor dem Spiegel die Landkarte meiner Falten studierte, was ihn zu einem mitleidigen »Keine Bange, altes Haus, drei Jahre lebst du mindestens noch« veranlaßte. Da entschied ich, es sei an der Zeit, mir mein Leben noch einmal zu betrachten, um herauszufinden, wie ich die drei Jahre verbringen möchte, die mir so großzügig gewährt wurden. Die andere Begebenheit war die Frage eines Unbekannten während einer Tagung von Reiseschriftstellern, die ich eröffnen durfte. Ich sollte hier klarstellen, daß ich nicht zu dieser sonderbaren Gruppe von Leuten gehöre, die an entlegene Orte reisen, jedes Bakterium überleben und nachher Bücher veröffentlichen, mit denen sie die Blauäugigen dazu verleiten möchten, auf ihren Spuren zu wandeln. Reisen strengt über Gebühr an, zumal, wenn es dort, wo ich hinfahre, keinen Zimmerservice gibt. Meine idealen Ferien verbringe ich in einem Liegestuhl unter einem Sonnenschirm in meinem Patio, mit einem Buch über abenteuerliche Fahrten, die ich niemals unternehmen würde, es sei denn, ich wäre vor etwas auf der Flucht. Ich komme aus der sogenannten Dritten Welt (was ist die Zweite?) und mußte mir einen Ehemann angeln, um legal in der Ersten leben zu können. Es liegt mir fern, ohne triftigen Grund in die Unterentwicklung zurückzukehren. Dennoch – und zu meinem Leidwesen – bin ich kreuz und quer durch fünf Kontinente gepilgert, sah mich ins Exil getrieben und lebe als Immigrantin. Etwas weiß ich also vom Reisen, und daher bat man mich, auf jener Tagung zu sprechen. Als ich meine kurze Rede beendet hatte, hob sich eine Hand im Publikum, und ein junger Mann fragte, welche Rolle das Heimweh in meinen Romanen spiele. Es verschlug mir für einen Moment die Sprache. Heimweh… das ist laut Wörterbuch die »große Sehnsucht nach der fernen Heimat«, und das spanische Wort »nostalgia« steht überdies für die »Schwermut, die durch die Erinnerung an ein verlorenes Glück ausgelöst wird«. Die Frage nahm mir die Luft, denn bis dahin war mir nicht klar gewesen, daß mein Schreiben eine beständige Übung der Sehnsucht ist. Ich war fast mein ganzes Leben hindurch eine Fremde, ein Zustand, den ich hinnehme, weil mir keine Wahl bleibt. Viele Male sah ich mich zum Weggehen gezwungen, habe Bindungen gelöst und alles zurückgelassen, um an einem anderen Ort von vorn zu beginnen; ich war eine Pilgerin auf mehr Wegen, als mir in Erinnerung geblieben sind. Von all den Abschieden sind meine Wurzeln vertrocknet, und ich mußte neue austreiben, die sich aus Mangel an einem geographischen Ort in der Erinnerung festklammerten. Aber Vorsicht! Die Erinnerung ist ein Labyrinth, in dem Minotauren lauern.

Hätte man mich vor kurzem gefragt, woher ich komme, ich hätte ohne langes Nachdenken geantwortet, von nirgendwo her oder aus Lateinamerika oder vielleicht im Herzen aus Chile. Heute jedoch sage ich, daß ich Amerikanerin bin, und das nicht nur, weil mein Paß es bezeugt oder weil dieses Wort den Norden wie den Süden umfaßt oder weil sich mein Mann, mein Sohn, meine Enkel, die meisten meiner Freunde, meine Bücher und mein Haus in Nordkalifornien befinden, sondern auch, weil vor nicht allzu langer Zeit die Zwillingstürme des World Trade Center durch ein terroristisches Attentat zerstört wurden, und in diesem Moment hat sich vieles verändert. In einer Krise kann man nicht neutral bleiben. Diese Tragödie hat mich mit meinem Identitätsgefühl konfrontiert, und ich spüre, daß ich heute Teil der bunten Bevölkerung Nordamerikas bin, so wie ich früher Chilenin war. Ich sehe die Vereinigten Staaten nicht mehr von außen. Als die Türme einstürzten, war mir, als hätte ich diesen Albtraum fast genauso schon einmal erlebt. Durch eine grausige Koinzidenz – historisches Karma – zerschellten die in den Vereinigten Staaten entführten Flugzeuge an einem Dienstag, dem 11. September, genau am gleichen Wochentag und im gleichen Monat – und fast zur gleichen Stunde am Morgen –, an dem 1973 in Chile das Militär putschte. Damals war es ein terroristischer Akt gegen eine Demokratie, und die CIA hatte die Begleitmusik geliefert. Die brennenden Gebäude, der Rauch, die Flammen und die Panik – die Bilder ähneln sich hier wie dort. An jenem lange zurückliegenden Dienstag des Jahres 1973 brach mein Leben entzwei, nichts war wie zuvor, ich verlor mein Land. Auch dieser unselige Dienstag des Jahres 2001 markiert einen Wendepunkt, nichts wird mehr sein wie zuvor, und ich gewann ein Land.

Der Bemerkung meines Enkels und der Frage jenes Unbekannten auf der Tagung verdankt sich dieses Buch, von dem ich noch nicht weiß, wohin es mich führen wird; noch streife ich umher, wie die Erinnerungen umherstreifen, aber ich bitte Sie, mich ein Stück auf meinem Weg zu begleiten.

Ich schreibe diese Seiten in einem Krähennest hoch oben an einem steilen Hang, bewacht von hundert sturmgebeugten Eichen und mit Blick auf die Bucht von San Francisco, aber ich komme von einem anderen Ort. Das Heimweh ist mein Laster. Es ist ein schwermütiges Gefühl und auch ein wenig kitschig, wie die Rührung. Fast scheint es aussichtslos, das Thema ohne Sentimentalitäten in Angriff zu nehmen, aber ich will es versuchen. Falls ich ausrutsche und in Kitsch verfalle, seien Sie gewiß, daß ich mich einige Zeilen weiter wieder aufrappeln werde. In meinem Alter – ich bin so alt wie das synthetische Penizillin – kommen einem Dinge in den Sinn, die ein halbes Jahrhundert hindurch wie ausgelöscht waren. Ich habe jahrzehntelang nicht an meine Kindheit oder Jugend gedacht, ja, meine Vergangenheit lag mir so fern, daß ich beim Blättern in den Fotoalben meiner Mutter niemanden wiedererkannte, außer einer Bulldog-Hündin mit dem unglaublichen Namen Pelvina López-Pun, und auch die ist mir nur in Erinnerung geblieben, weil wir uns bemerkenswert ähnlich sahen. Auf einem Foto von uns beiden, ich bin erst wenige Monate alt, mußte meine Mutter mit einem Pfeil markieren, wer wer ist. Mein schlechtes Gedächtnis ist sicher darauf zurückzuführen, daß diese Zeiten nicht eben glücklich waren, aber das ist wohl beim überwiegenden Teil der Sterblichen so. Die glückliche Kindheit ist ein Mythos. Um das zu begreifen, genügt ein Blick ins Märchenbuch, wo der Wolf die Großmutter frißt, dann der Förster kommt und das arme Tier mit seinem Messer der Länge nach aufschlitzt, die Großmutter lebendig und unversehrt herauszieht, den Wolfsbauch mit Wackersteinen füllt und sodann den Pelz mit Nadel und Faden vernäht, woraufhin der Wolf einen so fürchterlichen Durst bekommt, daß er zum Brunnen wankt, wegen der schweren Steine hineinfällt und ertrinkt. Mußte er denn so elendiglich ersaufen? Wäre es nicht auch anders gegangen? Einfacher? Humaner? Das frage ich mich. Und gewiß wäre es auch anders gegangen, aber in der Kindheit ist eben nichts einfach und human. Als ich Kind war, war das Wort »Kindesmißhandlung« noch nicht erfunden, und daß man die Kleinen am besten mit dem Lederriemen in der einen und dem Kreuz in der anderen Hand erzog, galt als ausgemacht wie das Recht des Mannes, seine Frau zu schlagen, wenn die Suppe kalt auf den Tisch kam. Ehe Psychologen und Behörden sich einmischten, bezweifelte niemand die Segnungen einer anständigen Tracht Prügel. Ich wurde nicht geschlagen wie meine Brüder, aber auch ich lebte mit der Angst, wie alle Kinder in meiner Umgebung.

In meinem Fall wurde das naturgegebene Unglück der Kindheit noch durch einen Kuddelmuddel von Komplexen verschlimmert, so viele an der Zahl, daß ich mich heute nicht mehr an alle erinnere, aber zum Glück sind mir keine Wunden geblieben, die die Zeit nicht geheilt hätte. Einmal hörte ich von einer bekannten afroamerikanischen Schriftstellerin, sie habe sich von klein auf in ihrer Familie und an ihrem Wohnort fremd gefühlt. Sie sagte, diese Erfahrung machten nahezu alle Schriftsteller, selbst wenn sie sich nie aus ihrer Heimatstadt fortbewegten. Das sei eine notwendige Bedingung für diesen Beruf, denn ohne die Unruhe, die es verursacht, wenn man sich anders fühlt, empfinde man keine Notwendigkeit zu schreiben. Letzten Endes ist das Schreiben ein Versuch, sich die eigene Umgebung verständlich zu machen und das Dasein zu entwirren, womit normale Leute keine Schwierigkeiten haben, notorische Querköpfe jedoch schon, und die enden dann häufig als Schriftsteller, nachdem sie in anderen Beschäftigungen gescheitert sind. Diese Hypothese nahm mir eine Last von den Schultern: Ich bin kein Monstrum, es gibt andere wie mich.

Ich paßte nirgends hinein, weder in meine Familie noch in die soziale Schicht oder die Religion, die mir der Zufall beschieden hatte. Ich war nicht Teil der Clique, die auf der Straße Fahrrad fuhr, meine Cousins ließen mich nicht mitspielen, in der Schule war ich das unbeliebteste Kind und später lange Zeit diejenige, die auf Festen am wenigsten tanzte, nicht weil ich so unansehnlich, sondern weil ich so schüchtern war, wie ich heute glauben möchte. Ich verbarrikadierte mich hinter meinem Stolz, tat, als kümmerte es mich nicht, hätte jedoch, um dazuzugehören, meine Seele an den Teufel verkauft, angenommen, der hätte mir dies verlockende Angebot unterbreitet. Die Wurzel meiner Schwierigkeiten ist von jeher dieselbe: Ich kann nicht hinnehmen, was sich für andere von selbst versteht, und verspüre einen unwiderstehlichen Drang, Meinungen zu äußern, die niemand hören will, womit ich mehr als einen möglichen Verehrer in die Flucht schlug. (Bleiben wir ehrlich: Viele waren es nie.) Später dann, während meiner Zeit als Journalistin, hatten Neugier und ein flottes Mundwerk einiges für sich. Damals war ich zum ersten Mal Teil einer Gemeinschaft, ich besaß einen Freibrief, durfte indiskrete Fragen stellen und meine Ansichten verbreiten, aber das war mit dem Militärputsch von 1973 auf einen Schlag vorbei. Die Bluthunde wurden von der Kette gelassen, und ich war von einem Tag auf den anderen eine Fremde im eigenen Land, bis ich es schließlich verlassen mußte, denn wie hätte ich dort leben und meine Kinder großziehen sollen, wo die Angst regierte und es keinen Platz für Dissidenten wie mich gab. Damals waren Neugier und ein flottes Mundwerk per Dekret verboten. Außerhalb Chiles wartete ich über Jahre darauf, daß die Demokratie wiederhergestellt würde, weil ich zurückkehren wollte, aber als es schließlich soweit war, tat ich es nicht, denn inzwischen war ich mit einem Nordamerikaner verheiratet und lebte in der Nähe von San Francisco. Ich habe nicht wieder in Chile gewohnt, wo ich tatsächlich weniger als die Hälfte meines Lebens verbracht habe, auch wenn ich es häufig besuche. Um jedoch auf die Frage jenes Unbekannten über mein Heimweh zu antworten, muß ich fast ausschließlich von meiner Zeit dort sprechen. Und von meiner Familie, denn Land und Sippe werden eins in meinem Kopf.

Spannelanges Land

Fangen wir vorne an, mit Chile, diesem entlegenen Land, das wenige auf der Landkarte finden, so weit am Rand, daß man weiter nicht gehen kann, ohne vom Planeten zu fallen. »Wollen wir Chile nicht verkaufen und etwas anschaffen, das näher an Paris liegt …?« fragte einmal einer unserer Schriftsteller. Niemand kommt zufällig hier vorbei, wie sehr er sich auch verlaufen haben mag, obgleich so mancher Besucher sich zum Bleiben entschließt, weil er sich in das Land und seine Menschen verliebt hat. Hier enden alle Wege, an dieser Lanze im Süden des Südens von Amerika, viertausenddreihundert Kilometer Berge, Täler, Seen und Meer. Neruda beschreibt sie in seinen flammenden Versen:

Nacht, Schnee und Sand formen die Gestalt

meiner schlanken Heimat

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!