Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tercero en discordia

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

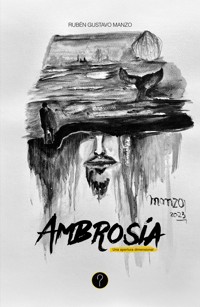

En un castillo de Gales convertido en escuela para superdotados, cuatro niños de diferentes países generan una comunión entre sí que se mantendrá a lo largo de sus vidas. El objetivo de esta escuela es claro: formar líderes para las grandes potencias, que llevarán adelante sus propias ideas mientras ellos permanecen en las sombras. Veinticinco años más tarde, sus destinos y el de la organización de la que forman parte se cruzarán con un científico argentino y su familia, portadores de sólidos valores morales y una importante misión: mantener el equilibrio universal. Ambrosía. Una apertura dimensional es una ficción tremendamente cercana a la realidad, que nos llama a indagar en nuestro mundo conocido, las decisiones que tomamos y los acontecimientos, muchas veces inexplicables, en los que nos vemos envueltos. En esta obra, Rubén Gustavo Manzo ha sabido articular los misterios de la historia de la humanidad, las grandes conspiraciones, los peligros que acechan detrás de los avances tecnológicos y la grandeza de quienes no se dejan doblegar por las tentaciones. Todo, bajo una luz conmovedoramente argentina.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Una apertura dimensional

Rubén Gustavo Manzo

Manzo, Rubén Gustavo

Ambrosía : una apertura dimensional / Rubén Gustavo Manzo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tercero en Discordia, 2024.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-631-6540-73-7

1. Literatura. 2. Ciencia Ficción. 3. Novelas de Aventuras. I. Título.

CDD A863

© Tercero en discordia

Directora editorial: Ana Laura Gallardo

Coordinadora editorial: Ana Verónica Salas

www.editorialted.com

@editorialted

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.

ISBN 978-631-6540-73-7

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Primero se la niega, luego se la combate, por último, se la acepta.

Anónimo

Capítulo uno

«El báculo de los gautas»

Gustavo es un médico cirujano noble y comprometido. Demasiado sincero, con mucha dificultad para la aplicación de filtros, cosa que le había marcado la cara y volado parte de su escaso pelo. Era uno de sus momentos preferidos: sentarse frente a la chimenea, que deseó durante tantos años, dejándose hipnotizar por las llamas del fuego, acompañadas por el susurro de los leños crujientes.

Sin proponérselo, comenzó a reflexionar sobre lo que había pasado en su vida, pues tenía la sensación de haber ingresado en un carrusel de emociones encontradas, que lo sacaban de su eje. Y esto no era de ahora. Se habían acumulado en demasía durante toda su vida, como capas de cebolla. Por tal motivo, no le quedaba otra que analizar su mismísima existencia. Se dijo «manos a la obra», se acomodó en su sillón, se sacó los zapatos, para evitar el reto de su esposa, y colocó sus pies encima de un banquito; respiró hondo y se dejó llevar.

La historia cuenta que nació en 1956 en Floresta, un pequeño barrio de la Capital Federal lleno de pasajes entre dos calles, tranquilos, de estilo y muy bien cuidados por sus habitantes. Allí se respiraba trabajo, humildad, esfuerzo, solidaridad y mucha juventud, ya que quienes lo atravesaban lo hacían con el solo propósito de llegar al potrero y hacer rodar la pelota de arco a arco, hecho totalmente lúdico, donde las ilusiones y fantasías eran su principal ingrediente. Su casa estaba situada en la esquina de Sanabria y Camarones, en pleno corazón de Floresta.

Lo cierto es que «esas tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste?», frase que da comienzo a Balada para un loco, tango compuesto por Piazzolla con letra de Ferrer, que formó parte de un fuerte movimiento cultural de renovación de la canción popular en todos los géneros, a través de experiencias como el nuevo cancionero folclórico, el tango de vanguardia, el llamado rock nacional, entre otros.

Dormilón como pocos, daba vueltas y vueltas en la cama antes de que la Yoli, su perra bóxer, compañera de sus aventuras, se cansaba de esperar y se le abalanzaba y comenzaba a lamerle su cara moviendo su pequeño rabo, poniendo fin a la vagancia. Como era habitual los fines de semana, desde la calle se escuchaban diferentes sonidos: bocinazos, frenadas, el sodero y los vendedores ambulantes, y hasta el vozarrón habitual de don Ernesto, el almacenero de la esquina, gritándole a su papá:

—¡Coco, póngase unos tangos, como siempre!

—A ver si le gusta —contestó su padre, mientras soltaba una sonrisa orgullosa.

Haciendo ostentación del combinado Grunding con parlantes de alta potencia, buscó entre su colección de discos de tango a uno de los autores preferidos, D’Arienzo, con sus cantantes Alberto Echagüe y Maure, entre otros. Puso el longplay, abrió las puertas ventanas del living y rompió el silencio de la mañana con los acordes a toda orquesta.

Su padre era un hombre más bien bajo, de tez morena, que se preocupaba por mantener su peso y su apariencia. Usaba el pelo bien corto (el cual no hacía falta peinar) de una manera pulcra y coqueta. Se vestía según la tendencia de la moda: desde trajes de seda natural hasta zapatos blancos, que hacían que, más de una vez, la gente pacata murmurara a su paso. Para mantenerse en forma, pese a su asma, todos los fines de semana iba al club MOP, en Vicente López, del cual eran socios, a una hora y media de su casa, pegado a orillas del Río de la Plata. Mientras que Gustavo y su madre tomaban sol y disfrutaban de la pileta, su padre jugaba a la paleta criolla: mezcla de tenis, por la cancha, red y pelota, pero con paletas de madera, para luego terminar de desplomarse en su reposera, para dormir la siesta al sol.

Engreído y pedante, con unos cambios de humor que oscilaban de cero a cien, sin términos medios, como típico porteño caquerito, como se decía en esos tiempos. Entendía que el camino era lineal, sin desvíos, por eso se vivía acorde a los ingresos, sin tomar resguardo alguno. «La vida es una sola y está para ser disfrutada», repetía siempre. No tenía el concepto del ahorro, pese a los múltiples intentos de su padre de hacerle entender que los imprevistos existen y que, a menudo, no se los ve venir. Mientras se cambiaba, alzaba la voz para que su esposa lo escuchara:

—¡Elvira!, me voy a buscar la cupé al tapicero, que me prometió que la tenía sin falta para hoy.

Le había hecho alfombrar el piso de color bordó y colocar unas luces que iluminaban el interior cuando se abrían las puertas, además de haber hecho revestir la tapa del motor de acero inoxidable para que brillara como ninguna.

—Dale, no te olvides de que hoy comemos con los abuelos.

Su mamá era una mujer un poco más baja que su papá, delgada y bien proporcionada, de pelo rubio, medio ensortijado, de muy lindas facciones, pero siempre con rasgos tristes. Más racional que emocional, costaba descifrar lo que sentía. Su cuerpo parecía un contenedor de emociones, que había delegado todo en su esposo: él sí tenía la libertad de expresarse, ella no. Las guardaba bajo diez llaves, las cuales colgaban de su espalda delicada. Una mujer dedicada ciento por ciento a la casa y a su familia.

El abuelo José, el tata, era todo lo opuesto. Vivía con su piyama de algodón rayado y camiseta sin cuello y pantuflas, preocupado más por su interior que por su apariencia. Siempre decía, sin levantar el tono de voz: «Al verdadero hombre no se lo evalúa por su cáscara, sino por la madera de la que está hecho, por su capacidad para solucionar problemas. Un verdadero hombre es el que tiene la espalda bien ancha y los brazos necesarios para proteger a su familia». En la medida en que fue creciendo, le fue enseñando a cambiar enchufes, a pintar una pared o un mueble y a arreglar todo lo que se iba desgastando en una casa. Eran momentos únicos, que lo marcaron para siempre.

Coco, como le decían a su padre, se fue silbando bajito, ansioso de ver cómo había quedado su joya, que hacía juego con la imagen que quería darle al mundo. Elvira quedó algo preocupada por los caprichos de último momento, puesto que, a la mañana siguiente, a primera hora, partirían hacia Mar del Plata, al hotel Sud, como todos los años.

Mientras tanto, con la Yoli y su sombrero detectivesco, que Coco había descartado, perseguían a unos criminales en la terraza, al estilo Mike Hammer, ese investigador privado brillante y audaz, personaje principal de una de las pocas series televisivas que pasaban semanalmente en esos tiempos.

Por la tarde, después de la siesta, que era sagrada, Gustavo jugaba al fútbol con los amigos del barrio, en la vereda, con los eucaliptos de arco y la pelota de trapo, hecha de numerosas medias que ya no soportaban un zurcido más. El balón fue pasando por una transición: de las medias se pasó a la pelota de goma Pulpo, que picaba como pocas y, lejos de dominarla, rompieron una que otra ventana, donde alguna vecina vieja, solitaria y de muy mal genio la tajeaba o llamaba a la policía, que los hacía desaparecer como por arte de magia. Hasta que llegó la pelota número 5, hecha de gajos de cuero y cocida con tiento a mano. El único inconveniente era que, cuando se mojaba por la lluvia y tiraban un centro, cabecearla era algo que hacía tronar el cuello, dejando a los jugadores un poco mareados durante unos momentos. Así enfilaban para el potrero con los botines Sacachispas de goma y vestidos cada uno con la camiseta de sus equipos.

Al mediodía, llegó el abuelo José, su estandarte canoso de un metro ochenta, de facciones marcadas, pero siempre con una sonrisa dibujada con trazos suaves, que simbolizó un ejemplo en toda su vida. La abuela Sara, una tana bajita, regordeta, de pocas curvas, no muy culta, chismosa y sobreprotectora de Coco, solía conversar mientras justificaba reacciones desmedidas y reprochables:

—¡No lo pongan nervioso, por favor, que tuvo meningitis!

La verdad, nunca le quedó claro si era cierto.

Ellos estaban a cargo de su tesoro más preciado, la Yoli, porque convencer a Coco de llevarla era una tarea difícil hasta para Perry Mason, abogado norteamericano con el mayor porcentaje de éxitos que se conocía. Lo hacía subir al auto sin zapatos y ni hablar de comer o dejar alguna miga, porque ardía Troya.

Mar del Plata es una ciudad ubicada más o menos a 420 km de la ciudad de Buenos Aires, en el sudeste de la provincia, sobre la costa del Mar Argentino. Fue fundada con su nombre actual el 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos, en una estancia de su propiedad. Se podía llegar en micro; en auto por la ruta 2, con solamente dos vías, lo que la hacía por demás complicada, por la ansiedad de los conductores que jugaban con el límite de velocidad con tal de llegar diez minutos antes, o por tren, con una travesía de cuatro horas. Cuenta con un aeropuerto internacional, ubicado en el Parque Camet. Además del turismo, una de las principales industrias de la zona es la pesquera; cuenta con un puerto de ultramar que concentra gran parte de la actividad, en este rubro, de todo el país.

El Hotel Provincial y el Casino, emplazados en la Avenida Colón junto a la playa Bristol, forman parte de un paseo urbano, protegido por numerosas galerías que siguen tímidamente una suave curva, proporcionando una serie de perspectivas que resaltan el perfil costero, donde se pueden comprar recuerdos o disfrutar de una exquisita picada de más de cuarenta platitos, previo a la cena. Enmarcado por los célebres Lobos Marinos, obra del escultor José Fioravanti, que sirven de marco para una de las fotos más típicas de la ciudad y forman parte de cualquier álbum de recuerdos. Esta exuberante obra arquitectónica fue construida con una piedra caliza local, conocida como «piedra Mar del Plata» y, con el tiempo, «La Feliz», como se conocía vulgarmente, se convirtió en uno de los balnearios más prestigiosos y atractivos del mundo, transformándose en la capital turística de los argentinos.

Salían de madrugada para tratar de evitar el sol a pleno y cuidar el motor de la cupé, y realizaban las dos paradas acostumbradas: Atalaya, a desayunar churros con chocolate caliente y, por supuesto, el asado en Las Armas. Durante la travesía, sus padres estaban muy entusiasmados y contentos, pues tenían el dinero para comprar un departamento en la ciudad; dinero que finalmente Coco despilfarraría en el «no va más, negro el 12», pues nunca pudo acertar una tercera docena, que era la que él jugaba habitualmente. En su imaginario, se justificaba diciendo: «No te preocupes, mi amor, el año que viene, te prometo que, apenas llegamos, lo compro». Cuando quería y se encontraba acorralado, era muy convincente.

Llegaban por la tarde a Punta Mogotes, la mejor playa de Mar del Plata, donde se alzaba ese castillo medieval de madera, con pilotes sobreelevados que lo hacían más majestuoso y lo separaban del terreno arenoso lleno de agua, producto de las lluvias, tan comunes en la zona. Chocaba contra la pared del médano que se encontraba ubicado camino a la playa. Las tardes en Mar del Plata eran tan frescas que servían como antesala del frío nocturno, que llegaba a dos grados de sensación térmica y los hacía abrigar como si fuera invierno.

Este famoso y ponderado hotel era el lugar de reencuentro con su amigo de aventuras veraniegas. Los unía algo insólito: los dos hacían convulsiones febriles, tema de preocupación y comentario entre las madres, que se preguntaban, apenas se veían, si habían traído el termómetro y el jarabe antipirético. Convulsiones que no eran las típicas febriles, pues a ellos les generaban visiones, en algún caso precisas, otras veces difusas, a las que no podían dar interpretación alguna. Los transportaban a un espacio lleno de destellos de colores brillantes, mezclados con imágenes fantasmagóricas, desdibujadas, que les generaban algún temor. Por tal motivo, se pusieron en campaña para buscar un pediatra de renombre a quien hacer la consulta.

Elvira contactó al jefe de Sala del Hospital de Niños de Buenos Aires, con muy buenas recomendaciones. Pasó la data y los llevaron para realizar una consulta. El doctor Botaro Castilla, ese pediatra, siempre elegante y sereno, significó mucho para Gustavo, por la admiración y el respeto que le generó. Siempre con su voz cálida, que le inspiraba muchísima seguridad, lo hacía sentir protegido y cuidado, pues no tenía problemas de acercarse hasta su casa en forma urgente, molestándose hasta en los fines de semana.

Por él, y por hacer orgulloso a su abuelo, fue que decidió ser médico. Él, con muy buen tino, y para despejar toda duda, los derivó a realizar una interconsulta a un centro médico especializado. Las convulsiones, a medida que fueron creciendo, prácticamente desaparecieron, aunque las visiones, si bien disminuyeron, continuaron formando parte de sus vidas.

Coco, al observar que todo el peso recaería sobre él, le dijo:

—¡Gustavo, no te hagas el vago y ayudame, por lo menos, bajando tus cosas!

Con una voz apagada, que indicaban pocas ganas, le contestó:

—¡Sí, papá!

«Yo me pregunto si no se da cuenta de que solo tengo seis años». Y bajaba únicamente lo que le correspondía, como gesto de rebeldía, y lo llevaba a la habitación que les habían asignado.

Luego de descansar un rato en la penumbra, arropados por unas cobijas rellenas de plumas, recargaban fuerzas y a las veinte horas se iban al salón comedor para que les sirvieran la cena. Ahí fue el reencuentro con Alejandro, un año menor que él, su amigo veraniego, pues era imposible que se vieran durante el año porque vivía en Bahía Blanca, a 670 kilómetros de capital.

Sus padres eran don Oscar, de sobrenombre Toto, tapicero y empresario de cine, morocho, de contextura robusta y manos firmes, y Juanita, su esposa, de pelo rubio siempre bien peinado, con un solero particular, maestra de los primeros grados. Además, conformaba la familia la Lely, una abuela catalana bajita, de pelo ensortijado, nariz puntiaguda y extremadamente vivaz. Y completaba el grupo la más nueva integrante de la familia, una bebé de un año, vivaracha e inquieta como pocas, Mónica.

Se saludaron con mucho afecto entre ellos pues se llevaban muy bien; tenían muchos puntos en común, inclusive hasta en lo físico. Se tenían mucho cariño pese a no poder cultivar la relación debido a la distancia. Disfrutaban a pleno los días que estaban juntos, pese a que a Alejandro le gustaba leer demasiado, como a pocos, y Gustavo no entendía cómo lo hacía, pues a él le costaba mucho y el esfuerzo lo agotaba.

En el salón comedor se extendía una mesa rectangular, que albergaba a las dos familias. De entrada, como se acostumbraba, les servían una sopa de verduras casera, en una sopera de porcelana, que galardonaba ese manjar, ya que los reconfortaba en cuerpo y en alma. Luego, una minuta habitual imposible de rechazar: milanesas con papas fritas, y terminaban con un postre, que variaba todos los días. Se sentían a cuerpo de rey.

El día siguiente se presentó espectacular, algo ventoso pero caluroso, sin una nube. Al cruzar el médano que los separaba de la playa, se encontraron con el sinfín de villanos y peligros que debían enfrentar, por lo que envainaron las espadas, acomodaron las armaduras, y a vivir todo tipo de aventuras. Eso sí, embadurnados en crema para protegerlos del sol. Eran una mezcla de Robin Hood y Los tres mosqueteros con protector solar. Así pasaron sus próximos tres veranos.

Mientras tanto, el mundo giraba a una velocidad distinta, cambiando paradigmas artísticos, políticos, sociales, culturales y científicos. Surgían Los Beatles, que marcarían un antes y un después en la música moderna invadiendo cada cumpleaños a medida que llegaban sus longplays. Se comenzó a construir el Muro de Berlín, que separaba a los alemanes según sus propias convicciones; asesinaron al presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, en Dallas, frenando sus reformas; se comenzó con el apoyo a Vietnam del sur contra el norte en la nefasta Guerra de Vietnam, y una mujer, Valentina Tereshkova, viajó por primera vez al espacio. En Argentina, en cambio, se trataba de sostener la democracia contra los regímenes de facto, con cero posibilidades de crecimiento social y cultural.

Pasó el verano, y volvió a la rutina escolar. A las siete menos cuarto lo pasó a buscar a Gustavo el micro para llevarlo a la escuela en el barrio de Flores. Previamente, el tata se levantaba y le preparaba el desayuno: un bife a la plancha acompañado de un jugo de naranja. Nunca supo del café con leche y tostadas hasta que se casó. Pero una mañana se despertó y tomó conciencia, como si despertara de un largo sueño, de que hacía una semana que no veía a su papá, y le generó tanta angustia que corrió a la cocina y le preguntó, con voz entrecortada, a su mamá:

—Mami, ¿dónde está papá, que hace muchos días que no lo veo?

Su vieja, tratando en pocos segundos de elaborar una respuesta que le afectara lo menos posible, respondió:

—Papá no va a venir por seis meses, aproximadamente, porque tiene que cumplir con algo que le ordenó el Gobierno, mi amor. —Haciendo una pausa breve, prosiguió—: ¡Pero no te preocupes que el tata y la abuela se van a mudar con nosotros para que no estemos tan solos!

Lo cierto era, que otra vez, un Gobierno militar derrocaba nuevamente a un presidente elegido por el pueblo, persiguiendo a los afiliados del peronismo como enemigo acérrimo, poniendo a su viejo preso sin aparente justa causa. Aunque nunca le quedó claro si fue por eso o porque se había mandado alguna macana como vista de aduana. En su casa, la ficción y la realidad se mezclaban de tal manera que no era raro perder el hilo de los hechos.

Esos seis meses se le pasaron volando, pero sus vidas cambiaron por completo. Se mudaron a un departamento en el barrio de la Paternal; avenida San Martín y Donato Álvarez, piso octavo, contrafrente. En ese mismo barrio se encuentra la sede social de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, club de fútbol centenario, de donde surgiría el mejor jugador de la historia del fútbol: Diego Armando Maradona.

El departamento era un pañuelo; Coco desocupado, sin hacerse cargo de lo sucedido y convencido de que era producto de su mala suerte, Elvira trabajando doble turno para sostener las necesidades, y Gustavo junto con su abuelo pasando los meses de vacaciones en Cascallares, en la localidad de Moreno, a 40 kilómetros de la Capital, donde sus tíos, Guillermo y Piruca, eran caseros de una estancia. Su tío era un hombre panzón de pocas pulgas y palabras, pero de un corazón enorme, que no se bancaba mucho a Coco y, hasta su muerte, nunca entendió cómo Elvira se había casado con él. Piruca, bajita y escurridiza, amorosa y demasiado recta, con un don especial con sus animalitos (pollos, gansos, patos y conejos), y quien con tan solo observarlos se daba cuenta cuál necesitaba de sus mimos.

Allí era un lugar donde se comía lo que se producía, donde las noches heladas, pese al verano, humedecían por demás las sábanas, por lo que la tía Piruca les ponía un ladrillón calentado al horno de leña, envuelto en lana, y al ratito ya era un placer que le permitía dormirse como un tronco. Junto a Oscarcito, unos tres o cuatro años más grande, que los tíos adoptaron de bebé, debido a que su madre era alcohólica, desocupada y algunas otras cosas más, que nunca se enteró, aprendió a andar a caballo, en la Chispa, su corcel viejo y peludo; a arrear vacas y a correr sortija, juego que se hacía montando un caballo y al galope debía ensartarse un aro mediano, que colgaba de un travesaño, sin que se cayera al suelo. Además, jugaban a la pelota y experimentaban lo que era trepar los árboles. Sin gas natural y con el cableado que se comenzaban recién a tirar, para cambiar la luz de farol por energía eléctrica, se despertaban a las cuatro de la madrugada, y se acostaban a las nueve de la noche para no consumir mucho el querosene de las lámparas, que no era demasiado barato.

El contraste era abismal, no podía comprender con cuánta pobreza y precariedad se vivía a tan pocos kilómetros de Buenos Aires. Había otra Argentina que parecería que la habían dejado a la buena de Dios. Algo demasiado difícil de digerir a su corta edad, aunque su abuelo siempre trató de explicarlo, no tardaba mucho en quedarse sin palabras y argumentos. Él le repetía una y otra vez que un verdadero hombre era el que sabía arreglar lo que se rompía en una casa, como repintar un mueble o arreglar un enchufe, pero también debía tener la sensibilidad para poder escribirle un poema a su mujer amada, respetándola por encima de todas las cosas. Ese era su tata.

Para su desgracia, le fue arrebatado por un problema vascular cerebral. Falleció en un hospital público agarrado de su mano. Él sintió que su pilar fundamental se desmoronaba por completo. Se percibió totalmente en el aire y con un abismo bajo sus pies, que le generaba demasiada inseguridad.

Como acompañándolo en su sufrimiento, en el mundo de las noticias aparecía la muerte del Che Guevara, un guerrillero argentino que, si bien portaba métodos de lucha totalmente reprochables, se le reconocía el hecho de haber vivido como predicaba y pensaba. Asesinaron a Martin L. King, activista en los Estados Unidos, que luchó contra la segregación racial y la pobreza en general, y que había sido condecorado con el Premio Nobel de la Paz. La única noticia buena era que, con éxito, la misión Apolo xi llevó a Armstrong a la Luna, transmitida por televisión, donde se observaba con todas las luces apagadas, según las recomendaciones de la emisora.

Entre 1966 y 1974 en la Argentina, en cambio, no había forma de sostener la democracia. Ante cualquier intento de que el pueblo se manifestara en desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno militar, se lo reprimía en forma brutal, como ocurrió en la llamada Noche de los Bastones Largos. O en el desalojo de cinco facultades de alumnos y profesores, el Cordobazo, en la provincia de Córdoba, que se convirtió en uno de los movimientos de protesta más resonantes y que terminaría con la caída del Gobierno militar y, cuatro años después, con el regreso del peronismo al poder.

Mientras hacía prácticas de enfermería en el Hospital Rivadavia, Gustavo aprendía a poner inyecciones, para ver si podía ayudar a su madre, que intentaba buscar laburo en un banco. Todo iba bien hasta la entrevista, que era cuando les comentaba que quería ser médico y ahí, automáticamente, lo desechaban porque no tendría futuro dentro de la entidad. En marzo de 1975 ingresó a la Facultad de Medicina y se recibió en marzo de 1981.

Los primeros tres años de la carrera fueron por demás difíciles, debido a la lucha armada entre un Gobierno autodenominado cívico-militar, caracterizado como terrorismo de Estado, contra movimientos revolucionarios como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros, que tomaban las clases para explicar sus doctrinas y el porqué de sus acciones. En este contexto se hacía muy difícil estudiar en ese ámbito ya que, además, desaparecían y morían miles de personas. Se esfumó, prácticamente, la generación que debía enseñarle el paso a paso a la madurez intelectual. A nivel mundial, asesinaron a uno de los mejores compositores y cantantes de la historia, John Lennon, primer guitarrista de Los Beatles, e intentaron matar al sumo pontífice Juan Pablo ii.

A este bendito país, en 1982, no se le ocurrió mejor idea que entrar en guerra por las Islas Malvinas con Inglaterra, que llevaba varios años usurpándolas. Decisión que tomó el alcohólico presidente general Galtieri, viendo que su Gobierno se derrumbaba a pedazos. En agradecimiento a su país, que le dio la oportunidad de formarse en una universidad pública sin ningún tipo de erogación económica, Gustavo decidió, en plena guerra, alistarse como médico en la Armada Argentina, para aportar su granito de arena, pues faltaban profesionales de la medicina, médicos para la atención de los miles de combatientes cerca del escenario bélico. Lo destinaron al Hospital de Puerto Belgrano, en la ciudad de Bahía Blanca.

Esta ciudad se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires y se ha consolidado como uno de los más importantes centros comerciales, culturales, educativos y deportivos del interior del país. Cuenta además con importantes museos y bibliotecas y su infraestructura turística incluye circuitos arquitectónicos, paseos y parques. Constituye un nudo de transportes y comunicaciones entre los flujos económicos del suroeste de la provincia de Buenos Aires y del valle del Río Negro. Además, gracias a su infraestructura terrestre, marítima y las cercanías al puerto comercial de aguas profundas ubicado en la vecina localidad de Ingeniero White, establece relaciones a nivel regional, nacional e internacional. Sobre la línea costera se halla la central termoeléctrica, el complejo portuario y el polo petroquímico en el parque industrial. A lo largo de su historia, Bahía Blanca ha sido referida como «la capital del básquetbol argentino», y esto se debe a que es la ciudad que más basquetbolistas de alta competencia ha dado al país.

El hecho más destacable de la historia del básquet local es la victoria del seleccionado bahiense sobre Yugoslavia, que venía de ser campeona invicta en el Mundial de 1970, el 3 de julio de 1971 al inaugurarse el estadio Norberto Tomás de Olimpo. El jugador más destacado ese día fue Alberto Pedro Cabrera, jugador de Estudiantes. De hecho, una de las avenidas más importantes de la ciudad lleva su nombre en su memoria. Dentro de sus clubes están Pacífico y Bahiense del Norte, donde se iniciaron los célebres basquetbolistas Emanuel Ginóbili y Alejandro Montecchia.

Gustavo fue alojado en la Base Naval de Puerto Belgrano, para realizar un curso de adaptación, donde se reencontró con Mónica, la hermana de Alejandro, que estaba estudiando instrumentación quirúrgica. Era una morocha de estatura media, pelo con permanente y medidas envidiables; una mujer verdaderamente hermosa por donde la mirase. Inteligente, autosuficiente, emprendedora, tenaz, intensa, vivía a su propio ritmo, acompañado de sus labios pintados de rojo. Gustavo se sintió atrapado al instante. Había hecho el secundario en el Colegio Nacional sin sobresaltos, teniendo tiempo para desfilar, participar de certámenes de la reina de la primavera y hacerse cargo de las compañeras que eran discriminadas por los demás, desplegando sus alas, dándoles un halo de protección, unos oídos para escuchar y mucha comprensión. Cuando les planteó a sus padres querer estudiar Medicina, la respuesta fue tajante: debía estudiar instrumentación quirúrgica en la base y, cuando se recibiera, se costearía sus estudios. No había otra forma.

Sin pensarlo, en cuanto escuchó su apellido, se acercó con el corazón que le palpitaba como nunca, y hablaron por un largo rato. Quedaron en juntarse el próximo viernes a tomar un té en su casa y reencontrarse con Alejandro, «que no dejaría de sorprenderte y sorprenderse», según sus propias palabras.

Y así fue.

Capítulo dos

«En la Grecia antigua: el defensor, el protector y salvador del varón»

Gustavo llegó a la casa de Alejandro en su Peugeot 504 rojo, que hacía juego con su campera de pluma de ganso inflada, que contorneaba su cuerpo firme, pero no muy bien trabajado. Tenía bigotes tipo mostacho que le daban algo de seriedad a su cara de nene, y se peinaba para atrás, con el fin de cubrir la corona del cráneo algo despoblada, pues los vientos le habían comenzado a volar algunas chapas. Se encontró frente a una casa de una sola planta, que parecía a medio terminar, con rejas negras y un portón de chapa medio oxidado, por donde se escapaba el ladrido de un perro, para nada pequeño. Parecía un barrio tranquilo, de gente laburante, que en algún punto lo hizo recordar a su Floresta natal.

No dejaba de retumbar en su cabeza lo que había dicho Mónica. Tocó el timbre y le abrió la puerta la abuela, que, por supuesto, estaba igual a como la recordaba. Al no reconocerlo, se presentó, y ahí se le dibujó una sonrisa y le dijo:

—¡Ven acá, flacucho! —y lo abrazó con pocas ganas de separarse—. ¡Ya llamo a Alejandro, que Mónica se está cambiando! —Y le guiñó un ojo en forma cómplice.

Cuando llegó Alejandro se miraron con sumo detenimiento, hasta que pudieron reconocer sus nuevas formas, para abrazarse por un largo rato sin emitir palabra alguna. Estaba alto y flaco, pero fornido a la vez; sonriente y triste, desalineado, pero tenía eso que lo hacía distinto al resto de los mortales, que no podía explicar con palabras. Parecía las dos caras de una misma moneda. La situación fue interrumpida por Moni, con su cuerpo escultural, hecha una diosa y a la que, gracias a Dios, el uniforme de la base tapaba, si no, iba a tener más de un aspirante a semejante título.

La Lely les trajo el té con unas galletitas caseras; mientras, Gustavo le decía, sin dejar de mirar de reojo a su hermana:

—¡Contame, hermano, qué es de tu vida!

—Como te podés imaginar, ¡mi vieja nunca dejó de sobreprotegerme! Siempre pendiente de si tomaba o no la merienda, saliendo a la vereda con su tono de voz aflautada, característica, si las hay, gritando: «¡Alejandrooooo… Alejandrooooo!».

El sonido tenía la misión de viajar por toda la calle Entre Ríos, doblar a la derecha por Castelli, llegar a la tapicería de Toto, quien siempre estaba acompañado por su ayudante fiel, el tío Carlos, hermano de Tati, para encontrarlo, como de costumbre, picando la pelota y tirando a un aro de básquet improvisado. Sin dudarlo un instante, salía corriendo en dirección a la casa, porque la merienda era sagrada.

Mientras cursó el primario, jugó al básquet en el Club Pacífico, a cuatro cuadras de la casa, donde lo habían escogido para la selección juvenil provincial. Leía todo lo que le llegaba y desarmaba cuanto objeto electrónico llegara a sus manos. En su cuarto, le hacía una autopsia minuciosa, queriendo entender cómo era la red que permitía la función establecida.

Interrumpió el relato y de la nada preguntó:

—¿Seguiste con las convulsiones o desaparecieron?

—¡Prácticamente desaparecieron —le contestó—, pero las visiones persisten, aunque todavía me cuesta mucho descifrarlas!

—Las mías se fueron espaciando, pero mis médicos nunca pudieron entender el porqué de esas visiones. Jamás encontraron una explicación, nunca las pudieron relacionar entre sí. Nos dijeron que esperáramos hasta los quince años o hasta cuando terminara de completar mi maduración psicofísica para seguir con los estudios.

—¿Seguís siendo fanático del Ciclón de Boedo? —le preguntó.

—¡Por supuesto! Me pego… bah, me pegaba a la radio junto a Toto, los domingos, a escuchar los partidos relatados por el gordo Muñoz, sin falta.

Lo de que «me pegaba a la radio» le quedó retumbando en la cabeza, pero no quiso apurar el relato hasta que él decidiera. En ese momento, Mónica dijo, algo fastidiosa:

—Seguimos con unos mates, porque esto viene para largo.

Como era viernes, no le preocupaba mucho acostarse tarde. Apenas Mónica traspasó la puerta, Alejandro lo increpó:

—Guacho, ¡dejá de mirar a mi hermana, que no me das ni cinco de bola!

—¡Se parte de buena Moni!, me enamoré en el primer momento en que la vi.

—Es entendible —dijo inflando el pecho de orgullo—; en cuanto certamen de belleza en que se presentó, siempre ganó el trono.

—No me cabe ninguna duda.

—Bueno, te sigo contando. Me anoté en el colegio industrial, donde, en tercer año, notaron que de repente me quedaba con la mirada fija y no respondía a ningún estímulo. La directora, preocupada, me hizo ver por el gabinete psicopedagógico y este recomendó una consulta con el neurólogo. Tati me llevó a un especialista y descartó lo que parecía indicar que era epilepsia. Pero me solicitó una serie de estudios, entre ellos, un test de inteligencia para medir mi coeficiente intelectual. Y ahí comenzaron todas las sorpresas.

»El test me lo hicieron en Buenos Aires, pues en Bahía Blanca no había la complejidad necesaria, y me realizaron una serie de pruebas estandarizadas que arrojaban directamente la puntuación de este estimador. Estas herramientas de medida incluían puntuaciones sobre ámbitos de competencia específicos (lenguaje, inteligencia espacial, neurointeligencia, etc.) en varios niveles de abstracción, y ofrecían también un factor G, como valor que resume la inteligencia general del individuo.

»Nos comentaron que en 1904 el psicólogo británico Charles Spearman observó que las calificaciones de rendimiento de los niños en las materias aparentemente no relacionadas estaban positivamente correlacionadas con el resto de las asignaturas. A partir de esta observación, se destacó que estas correlaciones reflejaban la influencia de una capacidad mental general en otras tareas no relacionadas con la escuela. Así se creó un modelo explicativo sobre la inteligencia llamado teoría bifactorial de inteligencia, que plantea la existencia de un factor general (factor G) de la capacidad cognitiva y unos factores específicos, que se entienden como habilidades y aptitudes que están presentes en ciertos ámbitos de la vida. Los estudios en treinta días me los volverían a repetir porque querían estar seguros de los resultados que arrojaban.

»Durante ese tiempo se debatió si había que repetir los estudios, o si eso no representaba una pérdida de tiempo.

La Lely interrumpió el relato:

—A Alejandro se lo ve saludable, tiene buen apetito, come como lima nueva, dejaos de joder. ¿O no, mi amor?

Mónica le retrucaba:

—Tenemos que ir a fondo con el diagnóstico, yo noto que, cada vez, te encerrás más, vas menos al club a entrenar. Estás en el seleccionado juvenil y estás cada vez más triste. —Las lágrimas de a poquito comenzaban el descenso por su rostro, mostrando todo lo que significaba para ella.

Y Tati perdida, esperaba que alguien le ordenara lo que tenía que hacer. Para colmo, no andaban bien las cosas con Toto. Gustavo, mientras tanto, siguió con su relato:

—Me repitieron los estudios y, para asombro de todos, los resultados arrojaron que tengo una inteligencia excepcional, con un cociente intelectual de alrededor de 155. Estoy dentro del grupo que se caracteriza por una forma radicalmente distinta de pensar, y suele padecer problemas, como el síndrome de disincronía. Pero de los subtipos que hay, dos se me destacaban del resto: la intelectual, sicomotora, y la afectiva, que me generaba ansiedad y depresión. En resumidas cuentas, era un genio con todas las letras. Pero me aterraba pensar cómo iba a terminar, sería un castigo o una bendición. Me anoté en la universidad para estudiar Biología, lugar en el que entré sin inconvenientes, y prácticamente estoy haciendo dos años en uno.

—¿Vos qué opinas? —interrumpió Alejandro.

—Mirá, Ale, para mí, vas a seguir siendo el mismo. Lo que opine la gente, que se hagan cargo ellos. Tendrías que aprovechar al máximo este don, cualidad, o como quieras llamarle, que tenés, para vos y, fundamentalmente, para los demás. Se te tendrían que abrir las puertas del mundo para permitirte dejar tu legado.

—El tema es que hay días que lo vivo como una pesada carga. Y otros lo vivo con una felicidad inmensa, pues me permite estudiar lo que me gusta, la neurogénesis. Para eso me están ayudando en lograr una beca e irme a los Estados Unidos, a uno de los mejores centros de neurociencia, cuyo principal donante es argentino. En estos momentos no recuerdo el nombre, solo sé que está retirado y que vive en el sur, según tengo entendido.

—¿¡Neuro qué!?

—Neurogénesis; para simplificarlo, sería la posibilidad de generar nuevas neuronas a partir de una neurona madre, por así decirlo.

—¿Cómo es eso?, porque, por lo que estudié, sé que una neurona muerta no se repone.

—Hasta hace poco, eso se creía.

—Así que, con todo este mambo dando vueltas y vueltas, despierto una noche con los gritos que retumbaban en el comedor, que estaba pegado a mi pieza. Medio dormido me levanto y veo a la Lely pálida como un fantasma, a Moni tensa como una piedra, a Andrea y Tati llorando a moco tendido. Llego a ver la espalda de mi papá atravesando la puerta de calle y cerrándola de un portazo. Se estaban separando, y no en buenos términos. La Lely, rompiendo el silencio, dijo: «Ale, ale —y movía las manos como los que arrean gallinas—, todos a dormir que no es el fin del mundo, mañana será un nuevo día y cantará la chicharra, ¡qué joder!».

»Lo que nunca terminé de comprender es por qué mi viejo, cuando me cruza en el club, me da la bola justa y necesaria. Parecería como si yo hubiera sido el responsable de su decisión. Es en el único lugar que tengo contacto, porque después se borró por completo, salvo cuando Mónica lo encara y le reclama que pase el dinero que le corresponde. Lo hace la flaca, porque mi vieja, con la excusa de que no lo quiere ni ver, la manda a ella a cumplir esa titánica tarea.

Moni volvió con unos mates y Gustavo ya no se pudo concentrar más en la charla, así que la llevó a los recuerdos de Mar del Plata y sus veranos. En un momento que Alejandro se fue al baño, le dijo a Moni:

—¿Qué te parece si mañana vamos a cenar y luego a bailar?

Si bien parecía que se sorprendía, aceptó con una sonrisa. Gracias a Dios que estaba sentado, pues el cuerpo no le paraba de temblar. Muchas emociones para una noche. Ya en su habitación, y pese al viento típico, que hacía sonar las persianas, durmió como un bebé. Se había rencontrado con un ser extraordinario, una mujer hermosa que había aceptado su invitación, qué más podía pedir.

Los planetas parecían alineados. Con Moni, desde el primer momento tuvieron una conexión extraordinaria; sumándole que la Lely había dado la aprobación, se pusieron de novios enseguida. Tenían muchas cosas en común y se complementaban a las mil maravillas. Operaban juntos por las mañanas, y la acompañaba a sus desfiles como su fotógrafo preferido. Compartían sueños y una visión del mundo muy parecida.

La familia de a poco fue logrando un equilibrio emocional, con la Lely ocupándose de todos los quehaceres domésticos, además de ser motivadora personal y, algunas veces, pseudopsicóloga de toda la familia. Principalmente, se ocupaba de Tati, producto de una experiencia de vida cinematográfica. Había apoyado a su marido en el enfrentamiento de Franco, durante la Guerra Civil en la España de 1936, donde hubo una lucha de clases contra la dictadura militar y un fracaso de golpe de Estado. Cruzó los Pirineos nevados a pie, gestando a Tati en su vientre, rumbo a Francia, donde daría a luz entre unos escombros de un edificio derrumbado. Con un marido como único sobreviviente de su batallón, en la batalla de Guernica, minusválido y entregado al alcohol, emigró a Argentina con tan solo su máquina de coser.