AMERIKA! AMERIKA! E-Book

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Sein Name ist den meisten geläufig, die sich im deutschen Sprachraum für die frühe Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika interessieren. Er galt seit vielen Jahren als _der_ Experte für den Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd, für den Pelzhandel und die Eroberung der Prärien. In der Presse wurde er gelobt als der »wohl beste lebende deutsche Experte für die Geschichte der nordamerikanischen Pionierzeit«. Dietmar Kuegler wurde am 4. Juni 1951 im westfälischen Dolberg (heute Stadtteil von Ahlen) geboren. Mit siebzehn Jahren begann er zu schreiben und spezialisierte sich – zunächst sehr amateurhaft – auf die Schilderung von Westernabenteuern. Etwa in dieser Zeit, Ende der 1960er-Jahre, war er mit seiner Mutter auf die nordfriesische Insel Föhr gezogen. Kuegler machte Karriere. Er wurde verantwortlich für die Serien »Ronco – der Geächtete« sowie »Lobo – der Einzelgänger«, schrieb nicht nur Romane dazu, sondern war auch zuständig für die Exposés. Kueglers Romane gehören heute mit zum Besten, was deutsche Autoren nach 1945 an romanhaften Schilderungen über die amerikanische Pionierzeit geschaffen haben. Im Jahre 1984 hatte Kuegler den Verlag für Amerikanistik mit Sitz in Wyk auf Föhr gegründet und zeitgleich das »Magazin für Amerikanistik« von Thomas Ostwald übernommen, das mangels Abonnenten vor sich hindümpelte. Unter Kueglers Ägide als Chefredakteur gewann es Jahr für Jahr mehr an Profil und zunehmend internationale Anerkennung, sodass auch amerikanische Experten darin publizierten. Bis zu seinem Tode am 3. Dezember 2022 hat Kuegler insgesamt mehr als zweihundertfünfzig Sachtitel der verschiedensten Autoren zu den von ihm betreuten Themen vorgelegt. Mit Dietmar Kuegler verband Jörg und Karla Weigand eine enge Freundschaft. War Weigand ursprünglich, Mitte der 1970er-Jahre, auf die Insel gekommen, um den Exposé-Redakteur von »Ronco« und »Lobo« für einen längeren TV-Beitrag zum Thema Jugendmedienschutz mit der Kamera zu beobachten und »mit unangenehmen Fragen zu bedrängen« (Zitat Kuegler), kam es in den Folgejahren zu einer immer stärker werdenden Annäherung. 2023 war Jörg Weigand zum siebenundsechzigsten Mal auf Föhr, diesmal ohne Dietmar. Ein anderes Föhr; er fehlte. Der Besuch an seinem Grab war kein Ersatz. Die Autoren in diesem haben einen Freund verloren und die übrige Welt einen engagierten Vermittler zwischen den Welten: zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

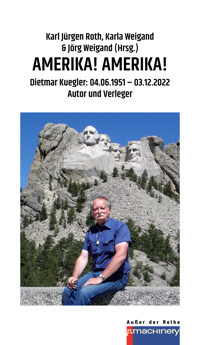

Karl Jürgen Roth, Karla Weigand & Jörg Weigand (Hrsg.)

AMERIKA! AMERIKA!

Dietmar Kuegler: 04.06.1951 – 03.12.2022

Autor und Verleger

Außer der Reihe 81

Karl Jürgen Roth, Karla Weigand & Jörg Weigand (Hrsg.)

AMERIKA! AMERIKA!

Dietmar Kuegler: 04.06.1951 – 03.12.2022

Autor und Verleger

Außer der Reihe 81

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

©dieser Ausgabe: August 2023

p.machinery Michael Haitel

Titelbild & Fotografien stammen, sofern nicht anders angegeben, aus dem Fundus Dietmar Kueglers.

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat: Michael Haitel

Korrektorat: Michael Haitel, Karla Weigand

Herstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt (Main)

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 344 4

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 759 6

Karl Jürgen Roth, Karla Weigand & Jörg Weigand (Hrsg.)

AMERIKA! AMERIKA!

Dietmar Kuegler: 04.06.1951 – 03.12.2022

Autor und Verleger

Jörg Weigand:Vermittler zwischen den Welten

Dietmar Kuegler (1951–2022)

Karla Weigand:SO LONG, OLD FELLOW!

Thomas Ostwald:Dietmar Kuegler – Freund, Autor, Verleger

Werner J. Egli:Nachruf zum Tod von Dietmar Kuegler

Rainer Eisfeld:Die organisierte Gewalt »selbstloser Männer«

Vigilantes in den Vereinigten Staaten

Andrea Blätter:Die Geschichte der Chumash

Spanische Reduccion, Seuchen und Goldrausch

Thomas Jeier:Dietmar Kuegler – across the Great Divide

Hans Edelmaier:Storming Stoudenmire

René Wagner:Dietmar Kuegler

Rainer H. Schmeissner:CASH & COUNTRY

Siegfried Jahn:Der erste Angriff auf Fort Carillon (Ticonderoga) 1758

Ulrich van der Heyden:Von seinem letzten Kampf um Achtung und Verständnis anderer Kulturen

In memoriam Dietmar Kuegler

Ludwig Webel:Dietmar Kuegler in memoriam

Gerhard E. Sollbach:Die Rettung von Frankreichs Kolonie in der Neuen Welt

im 17. Jahrhundert durch die Filles du Roi

Jörg Kaegelmann:Nachruf nach einem halben Jahr

Herbert Kalbitz:Illustrierte Bibliografie (38) »Galgen & Henker«

Leihbücher von 1946–1976, eine Auswahl

Jörg Ewald:Dank an Dietmar Kuegler

Der Arizona Club Dresden sagt danke

Alfred Wallon:Der Wilde Westen trauert

Ein Nachruf auf Dietmar Kuegler

Alfred Wallon:TEXAS RANGER. Band 1: Tod am Rio Blanco

Dietmar Kuegler:Die literarische Infektion des Pseudohistorismus

Jörg Weigand:DER ANDERE DIETMAR

Dietmar Kuegler:Anhalter

Ein Kurzkrimi

Dietmar Kuegler:Rastplatz

Eine fantastische Geschichte

Dietmar Kuegler:Der Zeuge

Eine erotische Geschichte

Stephan Hamberg aka Dietmar Kuegler:Geisterjäger M jagt das Phantom

Ein Jugendbuch

Horst Hermann von Allwörden:Im Gespräch mit Dietmar Kuegler

Über ein goldenes Jubiläum, Ronco in jungen Jahren und das Tagebuch

Harald Gehlen:»In meiner ›Romanvergangenheit‹nimmt die RONCO-Serie eine absolute Spitzenstellung ein.«

Uwe Schnabel:Gespräche mit Dietmar Kuegler

Karl Jürgen Roth:Dietmar Kuegler – Eine Bibliografie

Karl Jürgen Roth:Verlag für Amerikanistik & Tatanka Press

Eine Bibliografie

Jörg Weigand

Vermittler zwischen den Welten

Dietmar Kuegler (1951–2022)

Sein Name ist den meisten geläufig, die sich im deutschen Sprachraum für die frühe Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika interessieren. Er gilt seit vielen Jahren als der Experte für den Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd, für den Pelzhandel und die Eroberung der Prärien. In der Presse wurde er gelobt als der »wohl beste lebende deutsche Experte für die Geschichte der nordamerikanischen Pionierzeit.«

Dietmar Kuegler wurde am 4. Juni 1951 im westfälischen Dolberg (heute Stadtteil von Ahlen) geboren. Mit siebzehn Jahren begann er zu schreiben und spezialisierte sich – zunächst sehr amateurhaft – auf die Schilderung von Westernabenteuern. Etwa in dieser Zeit, Ende der 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts, war er mit seiner Mutter auf die nordfriesische Insel Föhr gezogen.

Der junge Dietmar hatte auf Anhieb Erfolg, seine Texte wurden von Heftromanverlagen sofort angenommen, freilich dauerte es noch einige Zeit, bis er unter eigenem Pseudonym arbeiten konnte. Der Anfänger wurde dem Publikum zunächst unter Verlagspseudonym, quasi anonym, präsentiert. Innerhalb weniger Jahre änderte sich das grundlegend. Der Newcomer in der Szene zeigte erzählerische und organisatorische Qualitäten, sodass ihm bald mehr zugetraut wurde. Wahrscheinlich auch, weil er, wie er selbst das mehrmals beschrieben hat, auf den Rat eines altgedienten Westernautors und Redakteurs beim Pabel- und beim Marken-Verlag hörte: Es war Werner Dietsch, der Sohn des Mannes, der einst Billy Jenkins zum Westernhelden gekürt hatte, der in ellenlangen Briefen Kuegler das Handwerkszeug lieferte und beibrachte.

Dietmar Kuegler sah das im Rückblick so:

»Werner Dietsch sah in mir weitaus mehr als ich selbst. Ich war naiv, hatte viel über die amerikanische Geschichte gelesen, kniete mich in historische Studien und wollte Geschichten erzählen. Aber Werner Dietsch sah in mir das Potenzial für eine neue Generation von Westernautoren in Deutschland, für frischen Wind in der Szene. Das sagte er mir später, als wir nicht nur Kollegen, sondern Freunde geworden waren.« (Zitiert nach: D. Kuegler, Nachwort zu »Verdurstet!«, Red Rock Ranch Band 2. Windeck: Blitz-Verlag, 2022).

Kuegler machte Karriere. Er wurde verantwortlich für die Serien »Ronco – der Geächtete« sowie »Lobo – der Einzelgänger«, schrieb nicht nur Romane dazu, sondern war auch zuständig für die Exposés, nach denen seine Kollegen die fertigen Manuskripte ausarbeiteten. Und er suchte sich neues Publikum und konnte mehrere Jugendbücher unterbringen, die im Hardcover erschienen.

Insgesamt veröffentlichte Kuegler, unter mehreren Pseudonymen, einige hundert Westernabenteuer, die sich mit Fortschreiten der Jahre zunehmend an historischen Fakten orientierten und an schriftstellerischer Reife gewannen. Diese Qualitätssteigerung lässt sich auch daran messen, dass seine Romane in mehrere europäische Sprachen übersetzt wurden. Kueglers Romane gehören heute mit zum Besten, was deutsche Autoren nach 1945 an romanhaften Schilderungen über die amerikanische Pionierzeit geschaffen haben. So ist es nicht erstaunlich, dass die seit einigen Jahren vom Blitz-Verlag herausgebrachten Neuauflagen im Taschenbuch zum Erfolg wurden, während der sonstige Western-Markt vor sich hin dümpelt.

Es zeichnet den Autor Dietmar Kuegler aus, dass er das, worüber er schrieb, von Anbeginn an hinterfragte. Er begann bereits in der ersten Zeit seines Autorenlebens, sich mit der Frühzeit der USA auseinanderzusetzen, sammelte Materialien und Dokumente und arbeitete sich systematisch in die Materie ein. War seine erste Sachpublikation »Sie starben in den Stiefeln – Revolverhelden des Wilden Westens« (1976) noch von einer eher naiven, western-romantisch verklärten Sicht geprägt, so änderte sich das mit den Jahren drastisch.

Im Jahre 1984 hatte Kuegler den Verlag für Amerikanistik mit Sitz in Wyk auf Föhr gegründet und zeitgleich das »Magazin für Amerikanistik« von Thomas Ostwald übernommen, das mangels Abonnenten vor sich hindümpelte. Unter Kueglers Ägide als Chefredakteur gewann es Jahr für Jahr mehr an Profil und zunehmend internationale Anerkennung, sodass auch amerikanische Experten darin publizierten.

Den eigenen Buchverlag brachte Kuegler zweigleisig auf Erfolgskurs: Zum einen gab er Reprints von stark gesuchten Titeln klassischer Werke zur amerikanischen Pioniergeschichte in limitierter Auflage heraus, ergänzte auf der anderen Seite das Programm durch eigene Sachtitel sowie neue Arbeiten von deutschen und amerikanischen Experten. Darüber hinaus öffnete er das Verlagsprogramm auch für gelungene Dissertationen und Magisterarbeiten deutscher Universitätsabsolventen, denen er sich als normaler Verlag (Vertrag, Absatzhonorar) und nicht als Zuschussverlag anbot. Darüber hinaus vergaß er nicht die Westernenthusiasten mit ihren Clubs und Westerndörfern, denen er praktische Anleitungen für ihr Hobby anbot.

Gleich zu Beginn der Verlagstätigkeit gelang dem Jungverleger ein großer, vielleicht der entscheidende Coup, der den Verlag für Amerikanistik ins Blickfeld aller Interessierten rückte: Es gelang ihm, die oft zitierte, aber nirgends einsehbare Dissertation »Indianische Kriegführung in den Plains und östlichen Waldgebieten« des österreichischen Generals Schöppl von Sonnwalden vom Verfasser selbst zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die Herausgabe dieses Grundlagenwerks wurde zu dem großen Anfangserfolg des jungen Verlegers. Bis zu seinem Tode am 3. Dezember 2022 hat Kuegler insgesamt mehr als zweihundertfünfzig Sachtitel der verschiedensten Autoren zu den von ihm betreuten Themen vorgelegt.

Da das internationale Renommee des Verlages dies nahelegte, gründete Kuegler 1998 die »Tatanka Press« speziell für Original-Veröffentlichungen in englischer Sprache und konnte dafür ausgewiesene Spezialisten in den USA gewinnen. Selbst eine internationale Gemeinschaftsproduktion wie die Festschrift für den verstorbenen Völkerkundler Colin F. Taylor konnte die »Tatanka Press« mit großem Erfolg vermarkten.

Nicht wenige kürzere Arbeiten Kueglers, er veröffentlichte an die zweitausend Aufsätze und Artikel sowie zahlreiche Rezensionen, erschienen in US-amerikanischen Fachblättern, was nicht wenig zu seinem internationalen Ansehen beitrug. Amerikanische Museen und Universitäten kooperierten mit ihm; er organisierte für deutsche Interessierte von ihm geleitete Reisen an die Brennpunkte der US-Pioniergeschichte und hielt in Deutschland zahlreiche Vorträge vor Fachgesellschaften und an Universitäten.

Dies alles ermöglichte Kuegler eine außergewöhnliche Publikation in Kooperation mit dem British Museum in London. 1996 erschien, herausgegeben und sorgfältig eingeordnet von Colin F. Taylor, »Catlin’s O-kee-pa« in einer exklusiven, zweisprachig englisch-deutschen Edition. Das im British Museum unter Verschluss gehaltene, bis dato unveröffentlichte Originalmanuskript mit farbigen Zeichnungen beschreibt »Kultur und Zeremonialismus der Mandan« (Untertitel). Das Buch war im Handumdrehen vergriffen; es wurden darin unter anderem Fruchtbarkeitsrituale der Mandan-Indianer beschrieben und per Zeichnung gezeigt, die der Indianermaler George Catlin um 1830 herum hatte beobachten und zu Papier bringen können. Für die viktorianische Zeit ein Schock, die Bilddokumente verschwanden im »Giftschrank« des Londoner Museums. Es ist mir nicht bekannt, wie Dietmar von der Existenz dieser Dokumente erfuhr, sicher ist allerdings, dass der Einmann-Verlag in Wyk auf Föhr zwei renommierten amerikanischen Fachverlagen vorgezogen wurde.

Mit Dietmar Kuegler verband mich und – nach meiner zweiten Heirat – auch Karla eine enge Freundschaft. War ich ursprünglich, Mitte der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, auf die Insel gekommen, um den Exposé-Redakteur von »Ronco« und »Lobo« für einen längeren TV-Beitrag zum Thema Jugendmedienschutz mit der Kamera zu beobachten und »mit unangenehmen Fragen zu bedrängen« (Zitat Kuegler), kam es in den Folgejahren zu einer immer stärker werdenden Annäherung. In diesem Jahr war ich zum siebenundsechzigsten Mal auf Föhr, diesmal ohne Dietmar. Ein anderes Föhr; er fehlte. Der Besuch an seinem Grab war kein Ersatz.

Wir haben einen Freund verloren und die übrige Welt einen engagierten Vermittler zwischen den Welten: zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten.

Karla Weigand

SO LONG, OLD FELLOW!

Den richtigen Weg zu ihm würden wir wohl ohne Licht, in finsterster Nacht und sogar mit verbundenen Augen finden.

Seit vielen Jahren, meist im Frühjahr und gelegentlich noch einmal im Herbst, verbrachten wir entspannte Wochen auf unserer Lieblingsnordseeinsel Föhr; und ganz selbstverständlich gehörten dann jeweils zwei oder drei Besuche bei unserem Freund Dietmar Kuegler dazu.

Mein Mann Jörg und er kannten sich bereits seit sechsundvierzig Jahren und meine erste Begegnung mit Dietmar erfolgte auch schon vor über zwei Jahrzehnten. Inzwischen waren wir – alle von der schreibenden Zunft, wenn auch in unterschiedlichen Sparten – längst gut befreundet.

Von Wrixum kommend, vorbei an einer der drei auf Föhr noch existierenden, aber nicht mehr in Betrieb stehenden Mühlen, rechts ab nach dem Ort Oevenum, die große Wiese am Ortsanfang links liegen lassend, auf der traditionell das sog. »Ringreiten« abgehalten wird, an dem Dietmar gerne teilnahm, geradeaus weiter und dann ein enges Sträßchen rechts ab in Richtung »Pfarrwarft«.

Unser Ziel: ein »Friesenhaus« aus rotem, unverputztem Backstein mit traditionellem, tief herabreichendem Reetdach. Hier erwartete uns unser Freund, der – trotz seiner Arbeit als Autor, Herausgeber, Verleger, Fotograf und Reiseleiter, der seine Gäste in Amerika höchstpersönlich durch die interessantesten »Westernstädte« kutschierte – immer noch Zeit fand für interessante Gespräche. Neben seinen vielfältigen, zeitaufwendigen Beschäftigungen hielt er außerdem Vorträge; etwa bei der »Karl May-Gesellschaft« und sogar an der Universität.

Und da waren wir auch schon: Punkt 14 Uhr – wie abgemacht!

Er musste uns bzw. unser Auto bereits gehört haben, denn, ohne dass wir den Türklopfer betätigen mussten, öffnete sich die Haustür – und da stand er nun, grinsend, ein wahrer Hüne: mit weißem Schnäuzer, blauem Hemd, langer Silberkette mit einem indianischem Schmuckanhänger, enger Jeans mit breitem besticktem Ledergürtel mit auffallender silberner Zierschnalle und den obligaten spitzen Cowboystiefeln mit hohen Absätzen: Dietmar Kuegler in voller Pracht! Seine Wiedersehensfreude war aufrichtig.

Es erfolgte gegenseitiges »Hallo!«, Shakehands und herzliches Schulterklopfen.

»Kommt rein, ihr Lieben! Kaffee ist fertig und der Kuchen ist noch warm!«

Den letzten Teil dieses Satzes hörte ich immer am liebsten: Dietmars Käsekuchen war einfach Spitze! Das Rezept stammte von seiner, im Alter von siebenundneunzig Jahren verstorbenen Mutter. Die alte Dame hatte uns, als Dietmar seinen Verlag noch in ihrem Haus in Wyk geführt hatte, jeweils mit einem grandiosen Apfelkuchen beglückt. Das Kuchenbäckertalent lag offenbar in der Familie …

Jedes Mal, wenn ich Dietmar vor mir stehen sah, wunderte ich mich, wie ein solcher Riese in ein kleines Friesenhaus passte – um mich dann jeweils rasch zu korrigieren: von innen war sein Haus in Oevenum nämlich keineswegs klein.

Aber absolut sehenswert! Alles erinnerte an die Historie Nordamerikas, was die Besiedlung durch die Europäer anbetraf, sowie an die vielfältige Kultur seiner indianischen Ureinwohner.

Letztere war sein Hauptgebiet, auf dem er forschte, immer noch Neues entdeckte und andere gerne auf von ihm konzipierte und durchgeführte Studienreisen an Orte mitnahm, die durch besondere (meist kriegerische!) Ereignisse zwischen europäischen Siedlern und ansässigen »Rothäuten« traurige Berühmtheit erlangt hatten.

Referate hielt er darüber auch in Amerika; und so ganz nebenbei (aber doch mit berechtigtem Stolz!) erzählte er uns, dass er 2006 durch den County Sheriff des Rice County (Minnesota) zum »Honorable Deputy Sheriff« ernannt worden war.

»Geht schon mal vor! Ich bringe gleich Kaffee und Kuchen aus der Küche!« Den Flur entlang ging’s vorbei an Bildern vom »Wilden Westen«, Fotografien von berühmten Häuptlingen, Medizinmännern und Masken – und besonders beeindruckend – an einem imposanten, mächtig ausladenden Büffelgehörn mit bedrohlichen Spitzen. Unwillkürlich wurde man an die »Stampede« einer wild gewordenen Büffelherde erinnert.

Dazu waren sämtliche Wände dekoriert mit »Schießeisen« verschiedenster Kaliber, mit uralten und auch neueren Gewehren und Jagdflinten (Winchester und Bärentöter ließen grüßen!).

Die nächsten eineinhalb Stunden gehörten nun, neben dem Genuss von Kaffee und köstlichem Käsekuchen (den ich bis dato nie so gut hinbekommen habe wie er!), dem Austausch von Neuigkeiten, beruflicher wie privater Natur, lustiger und weniger lustiger Begebenheiten, Föhrer Klatsch und Tratsch (gehörte dazu!), sowie der Ankündigung neuer Projekte von Dietmar, Jörg und auch von mir.

Als ich den dritten Teil meiner »Friesenhexen-Trilogie« ankündigte, die hauptsächlich in Amerika handeln sollte, freute er sich sichtlich und versprach mir sofort, mir jede Menge an Material zur Verfügung zu stellen. Ein Angebot, das ich gerne annahm.

Natürlich erzählte er auch von Karen Rogowski, seiner großen Liebe, die ihn seit ein paar Jahren auf seinen Western-Touren gerne begleitete, sofern es ihr Job als Professorin an einer New Yorker Universität erlaubte. Leider hatten wir sie noch nicht persönlich kennengelernt: Immer, wenn wir Urlaub auf Föhr machten, war Karen an der Uni und betreute ihre Studenten.

Im Spätherbst 2022 erkrankten beide an Corona. Karen schaffte es zwar nach New York, musste dort jedoch wegen Long Covid das Bett hüten. Dietmar ging es auch sehr schlecht, aber seine Verlagsarbeit am »MAGAZIN für Amerikanistik, Zeitschrift für amerikanische Geschichte« konnte nicht liegen bleiben. Er arbeitete weiter, trotz seiner Erschöpfung. Mit Jörg führte er noch ein Telefongespräch und man hörte ihm an, wie kaputt er war – ein Gefühl, das er, der normalerweise vor Gesundheit nur so strotzte, wohl so noch gar nie kennengelernt hatte.

Am nächsten Tag fand man ihn an seinem Schreibtisch sitzend – sein Herz hatte schließlich gestreikt.

Ich werde unseren lieben Freund immer so in Erinnerung behalten, wie wir ihn das letzte Mal erlebt hatten: baumstark, kraftstrotzend, arbeitsfreudig, neugierig, gastfreundlich, humorvoll auf die leise Art, hilfsbereit, bescheiden; als Mensch, dem bei allem berechtigten Stolz über das Erreichte doch jegliches Angebertum fremd war – und, was wir besonders an ihm schätzten, der es vermochte, sich mit anderen über deren Erfolge zu freuen und sie ihnen von Herzen zu gönnen.

Farewell, dear friend!

Dietmars Käsekuchen

(für mich der beste der Welt)

Zutaten

–

Für den Teig: 200 g Mehl, 75 g Zucker, 75 g Margarine, 1 oder 2 Eier (je nach Größe), ½ Päckchen Backpulver

–

Für die Füllung: 125 g Margarine, 225 g Zucker, 1 Beutel Vanillezucker, 1 Beutel Puddingpulver mit Vanillegeschmack, 2 bis 3 Eier (je nach Größe), 1 Becher Quark, 1 Becher saure Sahne, 1 Becher süße Sahne

Zubereitung

–

Die Zutaten für den Knetteig in eine Schüssel geben, rasch zusammenkneten und zur Seite stellen.

–

Für die Füllung Margarine, Zucker, Vanillezucker, Puddingpulver und die Eier in einer Schüssel verrühren. Dann den Quark und die saure Sahne untermischen. Die süße Sahne steif schlagen und unterheben.

–

Den vorbereiteten Knetteig auslegen in einer gefetteten Springform. Etwa 2–3 cm am Rand hochziehen (nicht vergessen!). Nun die Füllung in die Form geben, glatt streichen und ab ins vorgeheizte Backrohr. Bei 180 °C 1 Stunde backen.

–

Zubereitungsdauer: ca. 20 Minuten -

–

Schwierigkeitsgrad: simpel (trotzdem bekam ich ihn bisher nicht so gut hin wie er!)

Thomas Ostwald

Dietmar Kuegler – Freund, Autor, Verleger

1974 startete meine Zeitschrift ›Magazin für Abenteuer-, Reise- und Unterhaltungsliteratur‹ zunächst noch unter dem Titel ›Graff-Anzeiger. Informationen zur …‹ Sehr früh ergab sich da ein erster Kontakt zu Dietmar Kuegler. Als 1976 im Motorbuch-Verlag sein Sachbuch ›Sie starben in den Stiefeln‹ erschien, stellte ich den Titel unseren Lesern vor. Die Buchhandlung Graff, in der ich einen eigenen Verlagszweig nebst Druckerei leitete, begann mit der eigenen Zeitschrift den Markt der Sammler und Leser der klassischen Abenteuerliteratur‹ zu gewinnen und über den Versandweg zusätzlich mit eigenen Katalogen zu versorgen.

Schon bald kamen immer mehr Artikel ins Haus, die sich verstärkt der amerikanischen Pioniergeschichte widmeten – allen voran Dietmar Kuegler, den ich zu diesem Zeitpunkt bereits in langen Telefongesprächen kennengelernt hatte. Schon bald sollte sich die Notwendigkeit eines zweiten Magazins ergeben, es folgte 1978 das ›Magazin für Amerikanistik‹. Bereits mit der zweiten Ausgabe war Dietmar Kuegler vertreten, und nun sollte eine echte Freundschaft beginnen, die bis zu seinem überraschenden Tod am 03.12.2022 andauerte.

In den Jahren meiner Tätigkeit im Verlag Graff telefonierten wir nahezu täglich und ich nahm dadurch regen Anteil am Schaffen meines Freundes. Mit achtzehn Jahren hatte er begonnen, Western zu schreiben. Sein großes Vorbild wurde nach eigenem Bekunden der Verleger und Autor Werner Dietsch, und nachdem 1972 die Serie ›Ronco‹ erfolgreich startete, wurde Dietmar ab der Nummer 57 der Exposé-Autor. Schon damals wollte er mich als Autor für die Reihe gewinnen, was mir durchaus gelegen hätte – aber Beruf und Familie ließen das nicht zu. Wir tauschten uns intensiv aus, sowohl über die neuen Sachbuchprojekte wie ›Der Sheriff‹ (1977) oder ›Die US-Kavallerie‹ (1979), die bald für die Szene der Freunde amerikanischer Pioniergeschichte zu Bestsellern wurden. Bei dem Titel ›Die deutschen Truppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg‹ (1981) hatten wir erneut ein Sachgebiet, das uns beide stark einband. Ich reiste in späteren Jahren auf den Spuren der Soldaten aus dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel an alle Schauplätze der damaligen Kämpfe und publizierte einiges dazu.

Oft haben wir uns in diesen Gesprächen vor Lachen ausgeschüttet, wenn er mir bestimmte Dinge vorlas oder wir uns über ein Thema ausbreiteten, das in einen der Westernromane floss. Ich erinnere mich gut, dass ich ihn damals mit seiner Leidenschaft für grünäugige, rothaarige Damen aufzog, die von seinen Westernhelden reihenweise vernascht wurden. Die Realität in Dietmars Leben sah dagegen ganz anders aus – er schwärmte für einen ganz anderen Frauentyp.

Dann begannen wir, regelmäßig auf der schönen Insel Föhr den Familienurlaub zu genießen. Natürlich gehörten dazu die mehrfachen Besuche in Wyk, wo er zusammen mit seiner Mutter und seinem schwerkranken Stiefvater in einem Haus gegenüber des Museums lebte.

Auf diese Weise feierten wir auch gemeinsam seinen dreißigsten Geburtstag. Seine stets liebenswürdige Mutter hatte uns einen Erdbeerkuchen gebacken, mein Geschenk bestand aus einer Armee von Miniatursoldaten des Bürgerkriegs, die zu einer ›30‹ angetreten waren.

Als sich 1981 das unvermutete Ende der ›Ronco‹-Serie abzeichnete, brach für Dietmar eine Welt zusammen. Zwar hatte er auch an zahlreichen anderen Serien wie ›Lobo‹, ›Lassiter‹ usw. mitgearbeitet, aber ›Ronco‹ aus dem Pabel-Verlag war so etwas wie sein Lebenselixier.

Doch dann ergab sich die Mitarbeit an der Serie ›320-PS-Jim‹ im Marken-Verlag. Fröhlich berichtete er mir am Telefon über dieses neue Engagement bei einer Serie, die den Untertitel trug ›Cowboys der Highways‹. Ich konnte mir damals die Frage nicht verkneifen, wie er denn mit den Trucks zurechtkommen wolle – Dietmar hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Führerschein und die Insel Föhr überdies nur sehr selten verlassen. Aber sein Talent meisterte auch diese Hürde, und bald begann ein neuer Lebensabschnitt für ihn.

1985 ergab sich für mich ein beruflicher Wechsel, und ich übergab Dietmar Kuegler das ›Magazin für Amerikanistik‹ nebst Kundenstamm. Er hat die Zeitschrift nicht nur bis zum letzten Atemzug fortgesetzt, sondern auch auf eine Höhe gebracht, die international Beachtung fand. Zahlreiche amerikanische Wissenschaftler arbeiteten gern daran mit.

Und der unermüdliche Autor wurde zum Verleger, baute sein Verlagsprogramm mit zahlreichen Nachdrucken historischer Werke, neuen Sachbüchern und einer Reihe über den Bürgerkrieg aus.

Inzwischen mit Führerschein und eigenem Auto versehen, kam er nun regelmäßig nach Braunschweig, wo ich ihm Druckerei und Buchbinderei vermittelt hatte, die bis zu den jeweiligen Betriebsauflösungen für ihn umfangreich gearbeitet hatten. Eine Druckerei im Braunschweiger Umland führte die Magazinarbeiten fort.

Nicht nur die Übersetzung einer Arbeit Friedrich Gerstäckers über die Goldfunde in Kalifornien verstärkte unsere Zusammenarbeit, sondern auch meine drei Handbücher für das Reenactment ›Das große Indianer-Handbuch‹, ›Das große Trapper-Handbuch‹ und ›Das große Handbuch der Pioniere‹. Damit wurde eine weitere Reihe zum Thema begründet, meine Handbücher erlebten zahlreiche Nachdruckauflagen, immer hergestellt in Braunschweig.

Einen herrlichen Spaß erlebten wir gemeinsam beim Jesse-James-Raid in Northfield, Minnesota. Dietmar saß wieder als Clell Miller, ein Gangmitglied, im Sattel, aus dem er während des alljährlichen Reenactments sehr echt ›tödlich getroffen‹ stürzte. Ich durfte 2007 den Bürger J. S. Allan spielen, der vor der Bank von Clell Miller verjagt wird und mit seinem Alarmruf die gesamte Stadt gegen die Bande aufbringt.

In der Folgezeit holte Dietmar diese Gruppe nach Deutschland. Auftritte in Heide, in Braunschweig sowie in Dresden bei den Karl-May-Tagen folgten, bei denen ich die Organisation in Braunschweig übernahm und dort wie auch in Dresden mitspielte.

Eine erneute, dichte Zusammenarbeit ergab sich dann für eine Ritter-Romanserie, für die Dietmar das Exposé und einen Roman schrieb. Nach unserem Besuch im September 2021 reisten wir im Februar 2022 erneut nach Föhr und besuchten ihn. Dietmar überraschte uns mit einem selbst gebackenen Apfelkuchen.

Dann kam – vollkommen unvermutet – die Todesnachricht. Unfassbar! Mein erster Gedanke – ein Mensch, der vor Gesundheit nur so zu strotzen schien. Aber so ganz gut war es ihm wohl nach der letzten USA-Reise nicht gegangen, aber Warnhinweise des Arztes ignorierte er.

Mach‘ es gut, mein Freund, du hast viele mit deinem Wissen und deinen Erzählungen gut unterhalten!

Werner J. Egli

Nachruf zum Tod von Dietmar Kuegler

Zu einem meiner Freunde zähle ich Dietmar Kuegler, obwohl ich ihm zu Lebzeiten nie begegnet bin. Am 3. Dezember haben wir ihn verloren. Damit kann ich umgehen, denn mir liegt es nicht, Tatsachen nicht als solche anzunehmen, ohne Wenn und Aber.

Aufmerksam auf Dietmar als dem jungen Westernautor John Gray wurde ich zu einem Zeitpunkt, als meine eigenen Westernromane Tausende von Lesern erreichten. Dass er zu einer neuen Garde von Autoren gehörte, die zwar von den sogenannten Legenden des Genres geprägt wurden, an deren Spitze wohl Louis L’Amour stand, war mir an seiner Art zu schreiben deutlich. Dietmar ließ sich jedoch in der Interpretation einer geschichtlichen Epoche auch auf neue Experimente ein, wie das damals im Film durch Sergio Leone oder Sam Peckinpah mit großem Erfolg getan wurde. Dabei vergaß Dietmar Kuegler nie, wo der Wilde Westen tatsächlich seinen Ursprung und was er uns in der Neuzeit zu bieten hatte. Damit wurde er zum Forscher und zum Träumer, der Romanfiguren Ronco und Lobo zum Leben erweckte und sich andererseits um die Authentizität in der Wiedergabe der amerikanischen Geschichte bemühte. Unermüdlich trachtete er in seinen Sachbüchern danach, mit alten Klischees aufzuräumen und in den Geschichten und der Geschichte des Wilden Westen eine Wahrheit zu finden, die zwar in amerikanischen Büchern bis zu einem gewissen Grad bereits existierte, in Deutschland aber noch zu sehr auf den romantisierten Bildern aus Hollywoodfilmen oder auf den Märchenerzählung Karls Mays basierte, in denen meistens Gut und Böse allein schon durch die Farbe des Hutes, den einige Protagonisten trugen, erkannt werden konnte. Dietmar Kuegler hatte der Fiktion ein Selbstverständnis abgerungen, durch das er uns dazu brachte, die amerikanische Pioniergeschichte als solche zu verstehen. Ich habe häufig in seinen Werken nachgeschlagen, wenn mich die Flut der Informationen aus den Geschichtsbüchern dazu brachte, an dem, was über den amerikanischen Westen in Büchern geschrieben stand oder in Filmen gezeigt wurde, zu verzweifeln. Erzählte Geschichte kann nicht nur dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend schamlos manipuliert, sondern auch durch wirtschaftliche Interessen rigoros ausgebeutet werden. Dietmar Kuegler ist sich immer treu geblieben, und die Ehrlichkeit, die aus seinen Texten spricht, hat ihn wohl daran gehindert, von einem vertrauten Pfad abzuweichen. Gesehen hat er sich selbst wohl immer in zwei Realitäten, derjenigen, die Geschichte ist, und jener, in der er diese Geschichte wirklich erlebte, hoch zu Ross oder mit der Knarre unterm Torbogen zu seinem Haus – aber wohl auch am Schreibtisch.

Mit seinem viel zu frühen Ableben ist er nun selbst zur Geschichte geworden, doch seine vielen Anhänger, Fans und Freunde lässt er nicht mit leeren Händen und leeren Buchregalen zurück.

Eine gute Reise, wünsche ich dir, mein Freund!

Dietmar Kuegler und René Wagner, Villa Bärenfett im Karl-May-Museum, Juni 2006

Rainer Eisfeld

Die organisierte Gewalt »selbstloser Männer«

Vigilantes in den Vereinigten Staaten

Vorbemerkung

Für die Ausgabe 2/1988 des Deutschen Waffen Journals (DJW), Jg. 24, verfasste Dietmar Kuegler 1988 einen Artikel, betitelt »Die Vigilanten von Montana« (S. 254–258). Als er zwei Jahrzehnte später, 2008, sein Buch Pulverdampf und Sternenbanner: Amerika erobert den Westen veröffentlichte, nahm Kuegler den Artikel darin auf – neben Themen wie dem Oregon-Trail, dem Bau von Union und Central Pacific, dem Goldrausch in Kalifornien oder der Tonto-Basin-Fehde in Arizona. Wieder ein Jahrzehnt später, 2018, verarbeitete er den Stoff in Romanform. Das Ergebnis nannte er ein weiteres Mal: Die Vigilanten von Montana.

Als Hauptfigur wählte Kuegler den Henker der Vigilanten, John X. Beidler (1832–1890). Über dessen Methoden schrieb er ohne Umschweife im Online-Magazin »Zauberspiegel«:*

»… Sein gnadenloses Vorgehen gegen Outlaws führte dazu, dass er – obwohl als U. S. Deputy Marshal offizieller Vertreter des Gesetzes – auch nach Ende des wilden Goldrausches mit den Vigilanten zusammenarbeitete. Nach der Säuberungsaktion der Bürgerwehr änderten sich die Zeiten, und Beidlers drastische Methoden fanden zunehmend öffentliche Kritik. 1870 wurde er selbst wegen Mordes angeklagt. Er hatte einen chinesischen Minenarbeiter, der einen Mann umgebracht hatte, verhaftet und nicht ins Gefängnis gebracht, sondern den noch immer existierenden Vigilanten übergeben, die ihn auf der Stelle aufgehängt hatten. Beidler entging einer Bestrafung und blieb U. S. Deputy Marshal bis zum Ende der 1880er-Jahre …«

Der folgende Beitrag ordnet die Selbstjustizausschüsse, denen Kueglers Interesse wie vielen anderen Fragen der Pioniergeschichte Amerikas galt, historisch ein und umreißt ihre nachträgliche (Selbst-) Idealisierung ebenso wie ihre kritische Beurteilung. Er erschien zuerst 2004 in dem Sammelband: Wachen, kontrollieren, patrouillieren (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften) und wurde für diese Veröffentlichung leicht überarbeitet.

1. »Nation-Building«-Prozesse und die Rolle der Gewalt in politischen Kulturen

Wie lassen Aggressivität und Gewalttätigkeit in einer Gesellschaft sich vermindern? Unter welchen Umständen werden Menschen am ehesten lernen, ihre Affekte zu beherrschen, Wut und Hass zu zügeln? Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit Zwang verinnerlicht, Außenkontrolle durch Selbstkontrolle ersetzt, wirksame Triebhemmungen ausgebildet werden?

Langzeit-Vergleiche der »nation-building«-Prozesse in England, den USA und Deutschland legen fünf Hypothesen nahe:

Erstens müssen das Waffen- und damit das Gewaltmonopol des Staates dauerhaft gewahrt bleiben. Zweitens ist die schrittweise Schaffung und Erweiterung institutioneller Mechanismen erforderlich, damit politischer und sozialer Interessenausgleich selbstverständlich nicht konfliktfrei, wohl aber in friedlichen Bahnen verlaufen können. Mit anderen Worten: Partizipatorische Mitwirkung der Bürger muss die autoritäre Reglementierung von Untertanen zunehmend ablösen. Drittens bedarf es der Entwicklung einer politischen Kultur, in der die Führungsgruppen einer Gesellschaft auf die Mobilisierung von Angst- und Bedrohungsvorstellungen ebenso verzichten wie auf die Beschwörung übersteigerter Selbstwertgefühle. Viertens müssen die Einstellungsmaßstäbe der Polizei so beschaffen sein, dass Angehörige der Unterschichten sowie Mitglieder religiöser, kultureller und ethnischer Minderheiten gezielt rekrutiert werden. Fünftens schließlich müssen Ausbildung und Habitus dieser Polizei derart auf Zivilität gerichtet sein, dass sie mit einem Minimum an Bewaffnung und einem Maximum an Selbstkontrolle friedenswahrend wirkt.

Damit sind Maßstäbe beschrieben, die im geschichtlichen Verlauf allenfalls näherungsweise erreicht worden sind. Am ehesten scheint ihre längerfristige Verwirklichung in England gelungen zu sein, am wenigsten in den USA.

Norbert Elias hat während der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts herausgearbeitet, dass die vergleichsweise kurze, 1688 beendete Dauer der höfisch-absolutistischen Phase sowie die wirtschaftliche und soziale Durchdringung von Landadel und städtischem Bürgertum in England zunächst zweierlei bewirkt haben: erstens politische Flexibilität und grundsätzliche Reformgeneigtheit, mittels derer in einer wiederum nächsten Phase auch der Brückenschlag zur Arbeiterschaft erfolgen konnte; in engem Zusammenhang damit zweitens allmähliche Schaffung des Rechts- und Bewusstseinssubjekts »King in Parliament« – inbegriffen Ober- und Unterhaus –, damit aber Etablierung von Mechanismus und Ort des politischen Interessenausgleichs sowie Einübung entsprechender Wert- und Verhaltensmuster (Elias 21969, S. 430 ff.).

Nach dem 2. Weltkrieg haben Gabriel Almond und Sidney Verba den Entwurf einer »civic culture« vorgelegt, das Modell einer partizipatorisch orientierten zivilgesellschaftlichen politischen Kultur, bei dessen Beschreibung sie noch betonter als Elias auf das englische Beispiel zurückgriffen, dem sie Vorbildcharakter zumaßen (Almond/Verba 1963, S. 7/8). Als historische Voraussetzungen für die Entstehung einer »civic culture« bezeichneten Almond und Verba wiederum die Versöhnung von Tradition und Moderne, die gegenseitige Durchdringung von Landadel und selbstbewusster Kaufmannschaft, die Etablierung der Grundsätze institutioneller Anpassung und schrittweiser Partizipationsausweitung, die schlussendliche Einbeziehung der Arbeiterschaft in diese, bereits konsolidierte, politische Kultur.

Freilich lässt sich Almond/Verba wie Elias vorhalten, dass ihre Argumentation sich zu sehr auf die Oberschichten konzentriert. Geoffrey Gorer hat in seiner Studie Exploring English Character gezeigt, dass von der elisabethanischen Ära bis weit ins 18. Jahrhundert hinein ein hohes Maß an Aggressivität und Gewalt in den englischen Mittel- und Unterschichten gang und gäbe war, die erst danach drastisch zurückging (vgl. Gorer 1955, S. 13 ff.). Als ausschlaggebend für den »Charakterwandel« während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erachtet Gorer die Einführung der unbewaffneten britischen Polizei zwischen 1829 (in London) und 1856 (im gesamten Königreich). Zahlreiche Indizien deuten laut Gorer darauf hin, dass ihre Rekrutierungs- und Verhaltensmaßstäbe – insbesondere die Betonung ihres Auftrags, nicht primär Verbrecher zu fassen, sondern »den Frieden zu wahren« – eine außerordentlich hohe Symbolwirkung auf die Bevölkerung ausübten; dass ihre Pflicht, stets »a perfect command of temper« an den Tag zu legen und ebenso »ruhig« wie »entschieden« aufzutreten, maßgeblich zur Verbreitung eben jener Selbstkontrolle, jenes »self-policing«, beitrug, das Gorer – wie schon Elias – in den Mittelpunkt seiner Überlegungen rückt (Gorer 1955, S. 295/296, 306 ff., 310/311).

Das insulare Beispiel wurde im britischen Dominion Kanada wiederholt, in dessen nordwestlichen Provinzen die Regierung 1874, noch während der Anfangsphase weißer Besiedlung, eine uniformierte und berittene Polizeitruppe stationierte. Im Unterschied zu der britischen Polizei war die North-West – später Royal Canadian – Mounted Police zwar bewaffnet. Ihr Auftrag lautete jedoch nicht unähnlich jener, »das Recht zu wahren«, und zwar unterschiedslos gegenüber Ureinwohnern wie gegenüber Weißen. Damit wurde nicht nur das staatliche Gewaltmonopol gewährleistet, sondern die Mounted Police etablierte sich wie die englische Polizei als Truppe, die weithin Vertrauen genoss und mit einem Minimum an Gewaltanwendung auskam – insbesondere im Vergleich zu den Verhältnissen, wie sie in den westlichen Gebieten der USA herrschten (vgl., statt vieler, Stenson 1999).

»Die große Linie der Zivilisationsbewegung … ist in allen Ländern des Abendlandes … die gleiche … Aber verschieden wie die Wege, die in den einzelnen Ländern entsprechend den Verschiedenheiten ihres Aufbaus und ihrer Lage dahin führen, ist auch das Gepräge des Verhaltens, das Schema der Affektregulierung, die Verwandlung von Fremdzwängen in Selbstzwänge« (Elias 21969: 430, 432).

Diese Verwandlung, diese Verinnerlichung des Gebots, die eigenen Affekte zu beherrschen, fiel in den USA wie in Deutschland über lange Zeiträume signifikant geringer aus als in England, jedoch aus diametral entgegengesetzten Gründen und mit entsprechend unterschiedlichen Konsequenzen.

Deutschland liefert ein Paradebeispiel für ein Land, in dessen Geschichte zweieinhalb Jahrhunderte lang, bis 1918, Befehl und Unterordnung, Militär- und Polizeigewalt die Gesellschaft »von oben« prägten. Die Mitwirkung der Beherrschten blieb gering – entsprechend gering blieb die dauerhafte Verwandlung äußerlicher Zwänge in Selbstkontrolle: »Die Persönlichkeitsstruktur, die Gewissensbildung, der Verhaltenskanon glichen sich (der autoritären) Regierungsform an« (Elias 31998: 438).

Anfangs dynastisch bezogene autoritäre Orientierungen wurden während des preußisch-deutschen Obrigkeitsstaates nach 1871 umgebildet zu einer nationalen Gesinnungsgemeinschaft. Die praktischen und ideologischen Instrumente einer solchen »Nationalisierung ohne Machtbeteiligung« (Stegmann 1970, S. 111), betrieben durch die sozialen Trägergruppen wie die Propagandavereine des Zweiten Reiches, waren vielfältig. Die »Refeudalisierung« großer Teile des Bürgertums durch Korporationsmitgliedschaft und Reserveoffizierspatent gehörte dazu (»ein Ankriechen an die herrschende Schicht«, laut Rathenau 1919, S. 11); die Propagierung deutscher »Besonderheit« gegenüber westlicher Politik und Zivilisation im Zeichen von »Seele« und »Kultur«, »Pflicht« und »Gemeinschaft«; die Lieferung übersteigerter, nach außen gewendeter Selbstwertgefühle – »Darum soll am deutschen Wesen/einmal noch die Welt genesen« – bei gleichzeitiger Weckung übertriebener, nach innen gekehrter Angstgefühle: Stets drohte der Umsturz vonseiten der »roten« und der »goldenen Internationale«, drohten »sozialistische Verhetzung« und »jüdische Zersetzung«, gegen die es galt, sich offensiv zur Wehr zu setzen.

Man sei bereit, hieß es 1890 im Gründungsaufruf des Alldeutschen Verbandes, sich »in Reih’ und Glied … stumm und gehorsam den feindlichen Geschossen entgegenführen zu lassen«, beanspruche aber dafür, »einem Herrenvolk anzugehören, das seinen Teil an der Welt sich selber nimmt« (vgl. Bonhard 1920, S. 237). Damit war die Verbindung von autoritärem Ideal und Gewaltbejahung auf den Punkt gebracht.

Zwischen 1918 und 1933, für die Dauer der Weimarer Republik, fehlte jener starke Staat, von dessen Existenz Nationalideal, Lebensgefühl, »Affektgleichgewicht« mehrerer Generationen abhängig geblieben waren. Damit aber kam »die Selbstbeherrschung des Individuums in Gefahr« (Elias 21969, S. 432) – konkret (so das Fazit einer Studie über die DNVP, die Deutsch-Nationale Volkspartei): So weit in der Republik von Weimar »autoritäre Menschen in einer für sie ›autoritätslosen‹ Zeit lebten«, unterlagen Frustration und Aggression, Angst und Hass auf die Republik ihrem Handeln (Thimme 1969, S. 146). Erst recht aufgehoben aber wurden die wenig ausgeprägten Selbstzwänge, als der ersehnte starke Staat, nachdem er »endlich« da war, ab 1933 Sadismus schrittweise nicht nur freigab, ihn vielmehr sogar anordnete. Wenn »zuerst die herrschende Machtelite und danach auch breitere Gesellschaftskreise einander durch wechselseitige Verstärkung zu einer Radikalisierung des Verhaltens … trieben, dann war die Gefahr akut, dass sich die traditionell autokratische Neigung … zu tyrannischer Härte … steigern würde« (Elias 1998, S. 445).

Anders ausgedrückt: Hass, Aggression, Lust am Quälen »durften« ungezügelt erlebt werden; das Verhalten nahm barbarische Züge an. Durch den Staat für minderwertig erklärt wurden nicht nur Juden, sondern nacheinander auch Slawen und »Welsche«, Sinti und Roma, Homosexuelle und »Marxisten«. Es bedurfte keines überkommenen, angeblich tief in der deutschen Gesellschaft verankerten »Vernichtungs-Antisemitismus«, wie ihn Daniel J. Goldhagen meint nachweisen zu können, damit beispielsweise die »ganz normalen Männer« des Hamburger Reserve-Polizeibataillons 101 unter Berufung auf den »Befehl (einer) fernen Autorität«, die »alles andere als schwach war«, in Polen allein im November 1943 an der Erschießung von mehr als 30.000 Juden mitwirkten (Browning 21999, S. 189, 228)..

Die politische Macht des preußischen Beamten- und Offiziersadels im 18. und 19. Jahrhundert wirkte sich derart einstellungsprägend aus, dass dem Bürger auch ein Jahrhundert nach der Stein-Hardenbergschen »Revolution von oben« nichts zu vergöttern blieb als der – autoritäre – Staat. »Meine innerste Inbrunst«, hieß es in einem Feldpostbrief aus dem Jahre 1916, »mein tiefster Glaube und mein höchster Wunsch – dies alles heißt mir Staat« (zit. bei Joachimsen 1922, S. 108).

Ganz anders im Falle der USA. Dort wies jede Kolonie, die seit dem 17. Jahrhundert entstand, anfangs die Merkmale einer »Grenze« im Sinne des amerikanischen Begriffs der frontier auf, eines vorläufigen, dünn bevölkerten Siedlungsrandes: »Der älteste Westen war die Atlantische Küste« (Turner 1947, S. 67). Das Leitmotiv dieser aufeinanderfolgenden, sich vom Atlantik westwärts in Richtung Pazifik vorwärts schiebenden, nur scheinbar paradoxerweise grenzenlosen Grenzen lautete von Anfang an rugged individualism – raubeinige, betont egozentrische Durchsetzung, die soziale Schranken allenfalls bedingt anerkannte.

Staatliche Instanzen, die das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit hätten beanspruchen und durchsetzen können, bildeten sich von Territorium zu Territorium (der jeweiligen Vorstufe zur Gründung eines Bundesstaats) mit erheblicher Verspätung heraus. Das Gleiche galt für die Entwicklung ständiger zwischenmenschlicher Kontakte auf engem Raum. In der Gesellschaft, die hier entstand, brauchte der einzelne sich »den Anforderungen, die das enge, verantwortungsvolle und schöpferische Zusammenleben mit anderen Menschen aufgeworfen hätte«, nicht oder nur selten zu stellen (Williams 1964, S. 12). Infolge dessen waren gesellschaftliche Zwänge, nicht anders als innere Verhaltenssteuerungen, ebenso »dehnbar« wie die frontier selbst.

Verinnerlichte Affekthemmungen entstanden entweder erst gar nicht oder wurden bei denen, die aus dem zivilisierteren Osten jeweils weiter »nach Westen gingen«, wieder abgebaut. Gewalt und Recht verschwammen. Gewaltausübung »von unten« (statt, wie im deutschen Fall bis 1945, »von oben«), durch einzelne oder private Gruppen, die sich bei ihrem Tun bekundetermaßen »im Recht« wähnten, zieht sich wie ein roter Faden durch die knapp 250jährige Geschichte der Vereinigten Staaten.

Ein weiterer Umstand trug entscheidend dazu bei, der Etablierung einer weitgehend gewaltfreien zivilgesellschaftlichen Kultur in den USA entgegenzuwirken. Das Amerika des 19. hinterließ dem des 20./21. Jahrhunderts eine bewaffnete Gesellschaft, und zwar keineswegs nur im Westen. Zwar hatte man dort den Revolver zum equalizer, zum »Gleichmacher«, stilisiert – nach der populären Devise: »Einerlei, wie stark ein Mann – werd’ drum nicht weich. Wenn dir Gefahr droht, zück nur mich. Ich mache alle gleich.« (Oder, kürzer, prägnanter und in bewusster Verballhornung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung: »God created men. Colonel Colt made them equal.«) Von New Mexico, Texas und Arizona bis Oregon und Wyoming wurden Familienfehden und Weidekriege mit Waffengewalt ausgetragen.

Aber auch im Osten, wo die Gewalttätigkeit blutiger Arbeitskonflikte sich während der wiederkehrenden Wirtschaftskrisen zwischen 1873 und 1898 bis zur »Wildheit« steigerte (Dahl 1967, S. 434), begann der Mittelstand, sich gegen den »inneren Feind« zu bewaffnen. Die befestigten Waffenkammern der Nationalgarde, die während dieser Periode in zahlreichen Städten entstanden, stellten nur die sichtbare Spitze des Eisbergs dar. Und garantierte der 2. Verfassungszusatz von 1791 nicht allen Amerikanern das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen? Dass dieser Anspruch ein kollektives Recht darstellte, gebunden an die Existenz einer Bürgermiliz als Alternative zum stehenden Heer, wurde entweder übersehen oder – bis heute – bestritten, zumal die Verfassungen der Einzelstaaten häufig erheblich weitergehende Rechte einräumten (vgl. Rohner 1966, S. 60, 63 ff., 66 ff., 69).

Eine »Schusswaffenkultur« (Hofstadter 1970) bildete sich heraus, die unter den entwickelten Industrieländern einzig dasteht. Schusswaffenkultur bedeutet bekanntlich zuvorderst eine in der Bevölkerung vorherrschende, tief verinnerlichte Überzeugung vom Recht jedes einzelnen, Waffen zu erwerben und gegebenenfalls einzusetzen; darauf basierend dann die entsprechende Durchlässigkeit der Gesetze, die den Verkauf, den Besitz und das Mitführen von Waffen regeln; schlussendlich eine geradezu enorme, aus europäischer Sicht kaum fassbare Aufrüstung der amerikanischen Gesellschaft mit Schusswaffen in Privatbesitz, deren Zahl am Ende des 20. Jahrhunderts auf 200 Millionen geschätzt wurde.

Der frontier-These Frederick Jackson Turners zufolge bildet die Demokratie in den USA das ureigene Produkt amerikanischer Expansion über den Kontinent. Jede neue Siedlungsgrenze, jede frontier, habe diese Demokratie erneut hervorgebracht: »Sie kam aus dem amerikanischen Wald, und sie holte sich jedes Mal neue Kraft, wenn sie eine neue Grenze erreichte« (Turner 1947, S. 279). Die These muss jedoch nicht unerheblich modifiziert werden: In mindestens eben so hohem Maße hat jede derartige Siedlungsgrenze Einstellungen und Verhaltensweisen gefördert, die der Anwendung von Gewalt Vorschub leisten. Die Wirkung, die von der Grenze ausging, ist deshalb höchst ambivalent.

In diesem Umfeld der vorrückenden Grenze, in den westlichen Staaten und Territorien der USA, entstanden seit 1850 rund 200 Selbstjustizausschüsse, sog. Vigilance Committees. Bis 1900 gingen auf ihr Konto über 500 – zumeist gehenkte, seltener erschossene – Opfer. Dazu kamen noch einmal mehr als 100 derartige Komitees im Osten, die für weitere 200 Tote die Verantwortung trugen (vgl. Brown 1975, S. 101/102). »Die Souveränität des Volkes war nirgendwo ausgeprägter entwickelt als in den Vereinigten Staaten. Sie bewirkte, dass sich dort mehr als irgendwo anders Selbsthilfeakte der Bevölkerung zutrugen« (Culberson 1990, S. 6).

2. Auf der Suche nach Ordnung durch Anwendung privater Gewalt

Die erste Vigilantengruppe, die South Carolina Regulators, hatte sich noch vor Beginn des Unabhängigkeitskrieges gebildet (vgl. die detaillierte Darstellung bei Burrows 1976, S. 44 ff.). Danach wurden solche Bewegungen im Laufe der 90er-Jahre des 18. Jahrhunderts, während der 1830er- und der 1840er-Jahre immer wieder aktiv – zumeist in den Südstaaten (Friedrich Gerstäckers »Regulatoren von Arkansas« liefern ein einschlägiges Beispiel), aber auch in Illinois und Iowa (vgl. Brown 1975, S. 98 ff.). Mit Abstand am einflussreichsten und besten organisiert waren die beiden 1851 und 1856 in San Francisco ins Leben gerufenen Vigilance Committees; sie übten nachhaltige Wirkung auf das gesamte Vigilance Movement während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus. Ihnen soll im Folgenden ebenso ein näherer Blick gelten wie dem 1863–65 in Montana operierenden Vigilance Committee, das man zu Recht als eines der mörderischsten bezeichnet hat: 30 Menschen wurden von seinen Mitgliedern hingerichtet. Die weniger bekannten Ausschüsse in Hays City (Kansas) 1868 und Tombstone (Arizona) 1881 schließlich sind von Interesse, weil sie erstens das verbreitete Zusammenspiel von privater und öffentlicher Gewalt dokumentieren und zweitens den Mythos vom einsamen Sheriff oder Town Marshal korrigieren, der allein auf seine Schießfertigkeit gestützt das Gesetz gehütet habe.

Alle Quellen stimmen darin überein, dass es regelmäßig gutsituierte Bürger waren, welche die Komitees ins Leben riefen. Im Falle Tombstones existiert das Tagebuch von George Parsons, der in dem Ort eine Bergbaufirma gründete und dem Vorstand der »eigentümlichen Organisation« (Parsons, Private Journal, S. 205) angehörte. Ebenso erhalten geblieben sind die Aufzeichnungen John Clums, der eine der beiden Lokalzeitungen herausgab und als gewählter Bürgermeister nicht nur bei der Gründung des Citizens Safety Committee mitwirkte, sondern auch an dessen Spitze trat (Clum Papers, Kap. XVIII, S. 1). Für Hays City liegt die Autobiografie Miguel Oteros vor, später Gouverneur des Territoriums New Mexico, dessen Vater eine gut gehende Speditionsfirma betrieb und sich mit Fug und Recht zu jener »better class of citizens« rechnen konnte, die ein Vigilance Committee etablierte, um »im Interesse von Gesetz und Ordnung aktiv zu werden« (Otero 1935, S. 13). Auf das Vigilance Committee von Bannack (Montana) zurückblickend, dem er angehört hatte, resümierte Nathaniel Pitt Langford, »die besten Männer« des Gebiets hätten damit »den Weg geebnet zur Nutzbarmachung der natürlichen Reichtümer dieses Landes« (Langford 1890, S. 448). Das »Große« Vigilance Committee schließlich, das 1856 in San Francisco entstand, ist geradezu als »Diktatur der Bourgeoisie« charakterisiert worden, in dem die führenden Kaufleute den Ton angaben und das der Kommunalpolitik auf längere Zeit seinen Stempel aufdrückte (vgl. Olmsted 1970b, bes. S. 25, 61).

San Francisco und Tombstone liefern zugleich Beispiele dafür, dass politische und – zumindest im Falle San Franciscos – ethnische Konflikte mithilfe von Vigilance-Komitees gewaltsam ausgetragen wurden. Wie in den Oststaaten, so entstanden in den westlichen Territorien Parteiapparate mit dem Ziel, politische Macht zu erringen und zu verbinden mit wirtschaftlichem Einfluss. Politische Kontrolle – nicht selten durch Wahlbetrug mittels »ballot-stuffing«, der Verwendung gefälschter Stimmzettel – verhieß finanzielle Pfründe und erhöhte die Chancen auf gewinnbringende Spekulationsgeschäfte bei der Erschließung neuer Gebiete, Erzvorkommen oder Verkehrswege. Die Partei »maschinen« wiederum stützten sich häufig auf bestimmte Einwanderergruppen, deren Aufstieg die Vorurteile alteingesessener »white anglo-saxon protestants« (WASPs) weckte.

Eine Serie von Einbrüchen, Raubüberfällen und Morden, die Ganoven australischer Herkunft zugeschrieben wurden, hatte 1851 in San Francisco eine erste Welle von Fremdenfeindlichkeit gegen eine spezifische Gruppe ausgelöst (vgl. zum folgenden Burrows 1976, S. 101 ff., 108/109; Olmsted 1970a, passim). »Wir selber müssen Bürgermeister, Richter und Henker in einer Person sein«, hieß es in dem Aufruf eines Maklers und Bodenspekulanten namens Sam Brannan, der zur Bildung des ersten Vigilance Committee der Stadt führte. Binnen eines Vierteljahres richteten die Mitglieder vier sogenannte »Sydney Ducks« hin und deportierten 35 weitere nach Australien.

Das erste Opfer erlitt den Tod wegen eines bloßen Gelddiebstahls. Die Art, wie bei der Hinrichtung verfahren wurde, spricht Bände für den Versuch, die Verantwortung jedes Einzelnen für seine Beteiligung an dem Lynchmord – denn um nichts anderes handelte es sich – auf möglichst viele Schultern abzuwälzen. Als man dem Verurteilten die Schlinge um den Hals gelegt hatte, rief Brannan: »Jeder, der Freiheit und Ordnung liebt – zugepackt!« Etwa 25 Vigilantes befolgten unverzüglich die Aufforderung (vgl. Burrows 1976, S. 108).

Nach drei Monaten löste das Komitee sich nicht auf, sondern stellte lediglich seine Tätigkeit ein, beließ aber seinen 13köpfigen Vorstand im Amt, um die Mitglieder jederzeit reaktivieren zu können. Fünf Jahre später bildete zwar die Ermordung eines Zeitungsverlegers auf offener Straße den Auslöser für das Zustandekommen des zweiten Vigilance Committee, das weitere vier Männer aufknüpfte und 28 aus der Stadt verbannte. Die Rahmenbedingungen jedoch hatten sich erheblich verändert.

Mehr als ein halbes Jahrzehnt nach Ausbruch des Goldrauschs hatte in Kalifornien »jeder begriffen, dass die wirklichen Reichtümer nicht unter der Erde, sondern in den Rathäusern zu finden waren« (Burrows 1976, S. 112; zum folgenden ders., S. 94 ff., 112 ff., 117 ff., 122 ff.; Olmsted 1970b, 24 ff., 60/61; Brown 1975, 127/128, 134 ff., 137 ff.). Wahlfälschungen waren in San Francisco an der Tagesordnung; die Stadt wurde von einer korrupten »Maschine« der Demokratischen Partei regiert, die sich auf das irisch-katholische Proletariat stützte und ihre Methoden von der Ostküste importiert hatte. Nach Auffassung vieler Geschäftsleute bestand das Hauptproblem darin, dass mit dem Ausbau der Stadt die geforderten Schmiergelder, die öffentliche Verschuldung und die Höhe der kommunalen Steuern gleichermaßen zunahmen. Sie begannen, für San Franciscos und für ihre eigene Kreditwürdigkeit zu fürchten. Die Erschießung des Journalisten, der in seinem Blatt gegen die Korruption gewettert hatte, brachte das Fass zum Überlaufen.

Einer der führenden Importeure der Stadt, William Coleman, organisierte jenes »Große« Vigilance Committee, das binnen weniger Wochen rund 6.000 Mitglieder zählte – zumeist Ladeninhaber, Handwerker und ihre Gehilfen. Militärisch gegliedert in Kompanien, Bataillone und Regimenter, wurden sie durch Coleman und einen 41köpfigen Vorstand autoritär gelenkt. Die von dem Ausschuss Deportierten waren in der Mehrzahl Iren; die gegen sie erhobene Beschuldigung lautete, sich an Wahlbetrügereien beteiligt zu haben. Die »Maschine« der Demokraten wurde entmachtet. Bevor das Vigilance Committee sich nach drei Monaten auflöste, hob es die People’s Party aus der Taufe, die zehn Jahre lang bei den Kommunalwahlen einen Sieg nach dem anderen davontrug. Die Partei, die drastische Ausgabenkürzungen und Steuersenkungen auf ihr Panier geschrieben hatte, wurde kaum weniger autokratisch geleitet als das Komitee. Ihre Kandidaten repräsentierten die Geschäftswelt von San Francisco; zahlreiche führende Vigilantes schlossen sich während der folgenden Jahre aber auch der Republikanischen Partei an.

Wie immer die Vigilance Committees im Einzelnen verfuhren, stets stand hinter ihren Aktivitäten die Drohung mit dem Henkersstrick. Dass sie ihre Methoden den Umständen anzupassen wussten, belegt bereits der Vergleich zwischen den beiden Komitees im San Francisco der 1850er-Jahre. Diese Flexibilität trat auch im Verhältnis zu den Vertretern des – und sei es rudimentär – existierenden Justizapparats zu Tage.

In Tombstone ergriff ein Selbstjustizausschuss Partei im Konflikt zwischen einem gewählten (Bezirks-) Sheriff und einem vom Stadtrat eingesetzten (Town-) Marshal. Anderenorts, wie in Hays City (Kansas), sorgten Vigilantes dafür, dass ein Sheriff ihrer Wahl ins Amt gelangte. Im Fall von Bannack (Montana) knüpften sie gar einen Sheriff auf, dessen heimliche Anführerschaft einer Bande von Desperados sie als erwiesen betrachteten.

Die wirklichen Vorgänge im Umfeld der legendären Schießerei am O. K. Corral in Tombstone, die 1881 drei Tote forderte, blieben Jahrzehnte lang (beginnend mit den Darstellungen von Burns 1927 und Lake 1931) hinter einem Wust an schierem Nonsens verborgen. In Büchern, Filmen, Fernsehserien, selbst in Groschenheften wurde die Legende von Wyatt Earp verbreitet, dem furchtlosen Marshal, der (zusammen mit seinen Brüdern) geschafft habe, was dem korrupt-unfähigen Sheriff John Behan nicht gelingen wollte – nämlich dem gesetzlosen Treiben einer Rotte von »Cowboys«, gleichgesetzt mit Viehdieben, ein Ende zu bereiten. Doch die Earps wussten ein Vigilance Committee hinter sich, das an die hundert Männer zählte (vgl. Marks 1989, S. 255) und dem, wie bereits erwähnt, Tombstones einflussreichste Bewohner (einschließlich des Bürgermeisters) angehörten. Im Anschluss an das Feuergefecht, bei dem die ersten Schüsse aus der Gruppe der Earp-Brüder gefallen waren, marschierten zu ihrer Unterstützung »Geschäftsleute des Vigilance-Ausschusses« auf, »bewaffnet und in Zweierreihen«, angeführt von einem Rechtsanwalt und einem Bankkassierer (vgl. Clum 1929, S. 56; Marks 1989, S. 236).

Bürgermeister John Clum und die führenden Honoratioren der Stadt (Gruben- und Grundstücksspekulanten an erster Stelle) waren, ebenso wie der Town Marshal, Wyatt Earps Bruder Virgil, und die übrigen Earps Republikaner. Sheriff Behan, der auf eine längere Karriere als Politiker und Gesetzesvertreter in Arizona zurückblicken konnte, war ebenso Demokrat wie jene Viehzüchter im amerikanisch-mexikanischen Grenzgebiet um Tombstone, mit denen er eine politische Allianz (den sogenannten County Ring) schmiedete und die ihrerseits nicht selten mit Viehdieben zusammenarbeiteten – Outlaws, die ihre Raubzüge in der Regel wohlweislich auf Mexiko beschränkten (vgl. Marks 1989, S. 53, 92 ff., 117 ff., 127, 147). Am O. K. Corral explodierten aufs Äußerste zugespitzte politische und persönliche Gegensätze: Gestützt auf unterschiedliche wirtschaftliche Interessengruppen trachteten beide Seiten danach, den Distrikt mit Willkürmethoden zu kontrollieren. In diesem Konflikt nahmen die städtischen Vigilantes das Recht für sich in Anspruch, Gesetzesbrecher »zu töten, wie man ein wildes Tier töten würde«, und auf diese Weise »der höchsten Stufe der Zivilisation den Weg zu ebnen« (Parsons, Private Papers, S. 205, Eintragung vom 08.02.1881).

Verdankte Tombstone seine Gründung 1877 den Silberfunden in den umgebenden Bergen, so entstand Hays – oder, mit einem Anflug von Großspurigkeit, Hays City – ein Jahrzehnt früher im Anschluss an den Militärstützpunkt Fort Hays (Kansas) und zugleich an der Schnittstelle der Kansas Pacific Railway mit dem »Trampelpfad« des Jones & Plummer Trail, über den Büffelhäute sowie in zunehmendem Maße texanische Rinder transportiert wurden. Aber auch eine Abzweigung des Santa Fé Trail führte hierher, der alten Handels- und Siedlerstraße, über die mit Frachtwagen Wolle und andere Waren nach Kansas gelangten. Frachtkutscher, Büffeljäger, Cowboys, Soldaten, Spieler und Siedler drängten sich in den Kneipen und Tanzschuppen des Orts, und blutige Zusammenstöße unter Alkoholeinfluss gehörten zum Alltag (vgl. Webb 1874, S. 142/143; Drago 1962, S. 74/75; Hoig 1976, S. 181/182).

Der erste, im Anschluss an die Einrichtung des Verwaltungsbezirks Ellis County gewählte Bezirkssheriff verschwand wenige Monate nach seiner Wahl spurlos. Als Reaktion darauf wurde von »einer Reihe gutsituierter Bürger« ein Vigilance Committee ins Leben gerufen (vgl. hierzu und zum folgenden Otero 1935, S. 13; Rosa 1974, S. 136/137, 139/140; Brown 1975, S. 311; Drees 1983). Dessen Mitglieder wandten sich Mitte 1869 mit der Petition an den Gouverneur, bis zu den im Herbst fälligen Neuwahlen einen Interimssheriff zu ernennen. Nachdem dieser abgelehnt hatte, griffen die Vigilantes kurzerhand zur Selbsthilfe und organisierten eine illegale Zwischenwahl. Als Kandidaten präsentierten sie James Butler Hickok, dessen bisherige Biografie erwarten ließ, dass er – ganz im Sinne der Vigilantes – die wirkungsvollste Methode als die beste betrachten würde.

Unter dem Beinamen »Wild Bill« genoss Hickok weithin Ansehen als Armeekundschafter und Revolverkämpfer (1876 ermordet, wurde er später sogar in die Encyclopedia Britannica aufgenommen. William S. Hart, Gary Cooper, Charles Bronson, Jeff Bridges gehörten zu denen, die ihn nacheinander auf der Leinwand verkörperten). Unmittelbar nach dem Ende des Bürgerkrieges hatte er auf dem Marktplatz von Springfield (Missouri) einen Kontrahenten in einem Duell erschossen, das Gegenstand zahlreicher Darstellungen wurde. Die bewaffnete Konfrontation trug erheblich dazu bei, den Mythos vom »Showdown« zu etablieren, dem mit Schusswaffen ausgetragenen Zweikampf auf der Straße oder im Saloon, bei dem Schnelligkeit und Unerschrockenheit den Ausschlag gaben.

Nach diesem Muster fantasierte man sich später auch die Auseinandersetzungen zurecht, in die Hickok während seiner viereinhalbmonatigen Amtszeit in Hays City verwickelt wurde. Insbesondere einen gewissen Samuel Strawhun sollte er mit meisterhafter Zielsicherheit zur Strecke gebracht haben, als er im Spiegel über einer Saloontheke dessen Versuch gewahrte, ihn hinterrücks zu erschießen (vgl. zu dieser Version Wilstach 1926, S. 159/160; Connelly 1933, S. 129/130; O’Connor 1959, S. 128/129). Der tatsächliche, später auf Grund zeitgenössischer Zeitungsberichte rekonstruierte Hergang illustriert das Zusammenspiel zwischen Vigilantes und dem offiziellen Vertreter des Gesetzes (vgl. Rosa 1974, S. 146 ff.; Drees 1985, S. 6):

Strawhun war aus unbekanntem Grund vom Vigilance Committee der Stadt verwiesen worden. Für den Fall der Rückkehr wurde ihm der Tod angedroht. Strawhun feuerte auf den Postangestellten, der die Mitteilung überbrachte, verfehlte ihn und flüchtete zunächst. Zwei Monate später schlug er die Warnung in den Wind und kehrte nach Hays City zurück. Mit einem Dutzend Kumpanen begann er in einem Saloon zu randalieren, dessen Besitzer dem Selbstjustizausschuss angehörte. Dieser fürchtete um sein Lokal und schickte nach Hickok. Als Reaktion auf dessen Warnung griff Strawhun nach einem Bierglas und schwang es gegen den Sheriff. Hickok zog den Revolver und jagte ihm eine Kugel in den Kopf. Bei der amtlichen Leichenschau am nächsten Morgen erkannte die Jury auf Selbstverteidigung.

Der Friedensrichter, der den Vorsitz führte, war wie Hickok bei illegalen, vom Vigilance Committee organisierten Wahlen ins Amt gelangt (Drees 1983, S. 78, 81, 105).

Jeder Gesetzesvertreter, der rücksichtslos gegen tatsächliche oder vermeintliche Straftäter vorging, konnte der Unterstützung der Vigilantes sicher sein. »Wild Bill kann nicht genug für seine Anstrengungen gerühmt werden, unsere Niederlassung von derart gefährlichen Subjekten wie diesem (Strawhun) zu befreien«, schloss jener Augenzeuge seinen Leserbrief, der zuvor berichtet hatte, dass Strawhun ein Bierglas, nicht etwa den Revolver gegen Hickok erhoben hatte – ein ungeschminktes Plädoyer für den »kurzen Prozess«, das dem verbürgten Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren diametral zuwiderlief.

Bereits Hickoks erster Biograf J. W. Buel bemerkte über ihn, er habe »zur Ausbreitung der Zivilisation nicht anders beigetragen als die unter der Bevölkerung entstehenden bewaffneten Selbstjustizausschüsse.« Buel weiter: »Diejenigen, die für Recht und Gesetz eintraten, fanden in ihm ein wirksames Instrument zur Abrechnung mit den Gesetzlosen. Auf diese Weise bekämpften sie Feuer mit Feuer; und Bill hatte seinen Gegnern voraus, dass er gewitzt genug war, sich auf die Seite der besseren Gesellschaft zu schlagen« (Buel 1880, S. 5).

Das ließ sich von Henry Plummer nicht unbedingt sagen, auch wenn es ihm gelang, sich 1863 in Bannack (Montana) zum Sheriff wählen zu lassen (vgl. zum folgenden Burrows 1976, 132 ff., 140 ff., 148 ff.; O’Neal 1979, S. 255 ff.). Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits eine kriminelle Karriere in Kalifornien und Idaho hinter sich und geriet in Verdacht, Anführer einer Bande von Strauchdieben zu sein, die ihr Unwesen rund um Bannack trieb. Mord und Straßenraub häuften sich in einem Maße, das schließlich ausgerechnet die örtlichen Freimaurer die Geduld verlieren ließ – »solide Bürger, denen es um Recht und Ordnung zu tun war« (Burrows 1976, S. 145). Ein Kern von zunächst fünf, dann von 24 Männern traf sich und schwor einen feierlichen Eid, unter strikter Geheimhaltung die eigene »Auffassung von Gerechtigkeit« in die Tat umzusetzen (vgl. Dimsdale 1882, S. 109/110; Burrows 1976, S. 148). Mit dem Strick bedroht, legten die ersten ergriffenen Desperados Geständnisse ab, die Plummer belasteten (neuere Studien sind skeptischer im Hinblick auf Plummers Schuld als herkömmliche Darstellungen der Geschehnisse; vgl. Mather/Boswell 1991, S. 30, 33; Allen 2004, S. 224). Die Erhängung Henry Plummers und seiner beiden Deputies am 10. Januar 1864 bildete den Auftakt zu einer buchstäblichen Hinrichtungswelle: Binnen sechs Wochen knüpften die Vigilantes 22 Männer auf, die Plummers Bande zugerechnet wurden (Dimsdale 1882, S. 21/22). Weitere Hinrichtungen folgten im Lauf der nächsten Jahre, ehe der Ausschuss – dem zeitweise über 100 Mitglieder angehört hatten – sich auflöste. Dem Galgen überantwortet wurden dabei – »lange, nachdem die Bundesregierung im Territorium Gerichtsbezirke geschaffen und Richter eingesetzt hatte« – auch Männer, »von denen viele kein Kapitalverbrechen, manche überhaupt kein Verbrechen begangen hatten« (Allen 2004, S. XVII, 342 ff., 348 ff.).

Das Vigilance Committee hatte ein Statut beschlossen, in dem es hieß, »die einzige Strafe, die verhängt werden (könne, sei) der Tod« (Burrows 1976, S. 154). Den Nagel auf den Kopf bei der Einstufung dieser Vorgehensweise traf Mark Twain: Über die erste von vielen Rechtfertigungsschriften, Thomas Dimsdales »The Vigilantes of Montana«, urteilte er, es handle sich um ein »blutrünstiges kleines Büchlein« (Twain 1962, S. 70).

3. Zum Selbstverständnis der »Wachsamen« und seinen Folgen

Jede Gruppe von Vigilantes beanspruchte für sich mit Nachdruck, im wohl verstandenen Interesse aller Bewohner der jeweiligen Region zu handeln. Nirgends findet dieses Selbstverständnis sich verklärter beschrieben als bei Nathaniel Pitt Langford, der selbst dem Vigilance Committee in Bannack angehört hatte (Langford 1890, S. XX, XXIII, 448, 453):

»Die ersten Vigilantes waren die besten und klardenkendsten Männer des Gebiets. Sie sahen und spürten, dass sie dort, wo es kein Gesetz gab, das Gesetz selbst in die Hand nehmen oder sich dem blutigen Regiment der Banditen unterwerfen mussten … Das tapfere und redliche Handeln der Vigilantes … zählt zu den edelsten Zügen eines Volkes, das seine Vorstellungen von Recht und Selbsterhaltung jenem Geist des Gesetzes entlehnt hat, der einer freiheitlichen Regierungsform entsprungen ist, … das deshalb den Mut fand, dem Verbrechen gemeinsam und gründlich den Garaus zu machen und einer ungeordneten Gemeinschaft alle Segnungen einer uneigennützigen Regierung zu bescheren …

Das Verdienst der selbstlosen Männer, die derart durchgriffen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie haben der Einwanderung aus dem Osten den Weg geebnet zur Nutzbarmachung der natürlichen Reichtümer dieses Landes … Sie haben Raub und Blutvergießen getrotzt und die Grundlagen gelegt für einen großen, dicht besiedelten Staat.«

In diesen beiden Passagen finden sich alle selbstgerechten Argumente wieder, die gesamte »Philosophie«, welche die Selbstjustizausschüsse, im vollen Bewusstsein ihrer Illegalität, für sich ins Feld führten:

–

Das Recht auf

Selbsterhaltung

: Dieses Recht, auf das man pochte als »oberstes Naturgesetz«, allen anderen Gesetzen übergeordnet, erstreckte sich ausdrücklich auf Leben

und

Besitz. Es sei die Sache aller, »den Schutz ihres Eigentums selbst in die Hand zu nehmen«, wenn die durch ihre Vertreter erlassenen Gesetze sich als »unzureichend zu ihrem Schutz« erwiesen, proklamierten Vigilantes 1858 in Indiana (vgl. Brown 1975, S. 95, 115/116).

–

Die einseitig ausgelegte Lehre von der

Souveränität des Volkes

: Danach stand der Volkswille, die »Regierung durch das Volk für das Volk«, wie die amerikanische Revolution sie gegen die britische Monarchie durchgesetzt hatte, über allem – im Zweifel auch über dem Gesetz. Das galt insbesondere für die unterschiedslose Bestrafung aller möglichen Delikte mit dem Tod, die in zunehmendem Maße an die Stelle von Ausweisung oder Auspeitschung trat, und für die Unmöglichkeit, gegen die gefällten Urteile bei irgendeiner Instanz Berufung einzulegen. »Revision, Anwaltsgebühren, Erlass der Reststrafe nach einem halben Jahr, das alles gab es damals nicht«, erinnerte sich ein Vigilante aus Colorado später zustimmend. »Bestrafungen erfolgten prompt und garantiert« (vgl. ders., S. 109, 113, 117).

–

Die Überzeugung, dass diejenigen, die sich selbst zu Richtern, Geschworenen und Vollstreckern in einer Person aufschwangen, die »Besten und die Klardenkendsten«, verkörperten – anders ausgedrückt: die

örtliche Elite

. Ihre Werte hießen Ordnung, Stabilität, vor allem aber wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven für jene Gebiete, in deren Erschließung sie investiert hatten, häufig genug in der Hoffnung auf hohe Spekulationsgewinne. Sie verstanden sich, kurz gesagt, als

Unternehmer

. Gewalttätige, unsichere Verhältnisse gefährdeten ihre Chancen. Dagegen selbst mit, im wahrsten Sinne des Wortes, aller Gewalt vorzugehen, hielten sie sich für befugt.

Bei dem Versuch, die organisierte Gewaltanwendung der Vigilantes adäquat zu bewerten, scheiden sich in den USA bis heute die Geister. Auf der einen Seite werden die Selbstjustizausschüsse nach wie vor als »spontaner Ausdruck amerikanischer demokratischer Gesinnung« gepriesen. Sie hätten es geschafft, »ein schwieriges Gesellschaftsproblem zu bewältigen, ohne auf formalen Beistand von außen zu warten« (Gard 1949, S. 176), »den Bestand von Werten zu gewährleisten, die zu tun hatten mit der Führung eines moralischen Lebens und dem Schutz von Eigentum« (Culberson 1990, S. 2). Auf der anderen Seite wird beanstandet, dass hier ein »konservativer Mob«, der den Strick als einzig adäquates Mittel proklamierte und anwandte, sich über geltendes Recht hinwegsetzte, statt seine Energie auf die Schaffung einer wirksamen Justiz zu konzentrieren (Brown 1975, S. 93, 126, 131).

Dabei fand eine Gewöhnung an Gewaltanwendung statt, die allein nach praktischen Ergebnissen fragte. Die verbreitete Erfahrung mit Vigilance Committees prägte tiefgreifend das Justizverständnis – zulasten der Schwerfälligkeit des ordentlichen Instanzenweges mit seiner Unschuldsvermutung für den Angeklagten, zugunsten »schneller«, »effektiver« Sanktionen gegen wirkliche oder verdächtige Straftäter (vgl. ders., S. 148, 154). Besonders fatal aber beeinflusste sie, unter innen- wie außenpolitischen Aspekten, die Mentalität jener frontier-Elite, die sich mit den Aktivitäten der Vigilantes identifiziert oder sie selbst mitgetragen hatte, bevor sie politisch aufstieg – in die Regierungen der Einzelstaaten ebenso wie in den Kongress. (Insgesamt acht neue, hauptsächlich im Nordwesten und den Rocky Mountains gelegene, Territorien wurden zwischen 1876 und 1906 als Staaten in die Union aufgenommen – von Colorado bis Idaho und von Utah bis Montana. New Mexico und Arizona folgten 1912.)

William Burrows (vgl. ders. 1976, S. 21) nennt als Beispiele für diese Gruppe einen amerikanischen Präsidenten (Theodore Roosevelt, dessen Amtszeit von 1901–1909 dauerte), fünf Senatoren (darunter einen der beiden ersten Senatsvertreter Idahos) sowie acht Gouverneure (darunter Beispiele aus Kalifornien, Idaho, Wyoming, im Fall New Mexicos gleich zwei). Und schließlich einen Botschafter in Südamerika – Granville Stuart, jenen Rancher aus dem Nordosten Montanas, der 1884 ein Vigilance Committee organisiert hatte, auf dessen Konto 35 Tote gingen, obwohl zu diesem Zeitpunkt in Montana längst ein funktionsfähiges Rechtswesen existierte.

Doch die Langzeiteffekte reichen weiter. Der Amerikanist Richard Slotkin hat die USA als »gunfighter nation« bezeichnet. »Vigilante nation« würde nicht minder