3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

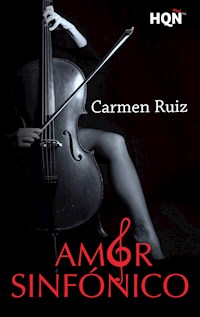

La música convierte su amor en una sinfonía invulnerable. Silvia Durán, una extraordinaria violonchelista, no encuentra su lugar en el mundo de la música y se gana la vida como traductora. Cuando un famoso director de cine la contrata como intérprete y asistente personal durante el rodaje de una película en España, su vida cambia por completo. Gabriel Alonso es uno de los directores de orquesta más prestigiosos y reconocido compositor de bandas sonoras a nivel internacional. En el momento en que acepta componer la música de la última superproducción de Hollywood, para él nada volverá a ser igual. Los caminos de Silvia y Gabriel se encuentran y con el paso de los días su amistad inicial se transforma en amor. Comienzan una vida en común que transcurre en perfecta armonía hasta que una confesión de Gabriel hace que su relación se desmorone irremediablemente. Deberán enfrentarse al desamor al tiempo que se ven arrastrados por una serie de situaciones que los llevarán al límite. ¿Podrán superar el abismo que se ha abierto entre ellos? - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2018 María Carmen Ruiz Rojo

© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Amor sinfónico, n.º 184 - febrero 2018

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.

I.S.B.N.: 978-84-9170-858-2

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

Música. Ese sentimiento que te embarga, que te eleva a lo más alto, que te estremece. La vida misma. Aprendí a escribir y a leer las notas musicales al mismo tiempo que el alfabeto. Mi primer dibujo fue una clave de sol gigante y desgarbada. Y es que mi padre, Fernando Durán, es clarinetista en la Orquesta Filarmónica de Bilbao y un consumado melómano, así que no es de extrañar que creciera entre sinfonías y partituras.

En cuanto tuve uso de razón, mi padre comenzó a enseñarme solfeo. Cosas básicas como dónde se ponían las notas, cómo sonaban, cuánto duraban… Y a los ocho años me matricularon en el conservatorio. Aprendí lenguaje musical y armonía, entre otras muchas disciplinas, y elegí el violonchelo como instrumento. Lo elegí porque me gustaba su sonido, el más parecido de todos a la voz humana, y porque prácticamente podía abrazarlo. Tenía más aficiones, por supuesto. La literatura y el cine me apasionaban, pero nada podía compararse a lo que sentía con los compases de alguna pieza que me gustara, la intensa emoción que me invadía en ocasiones y me hacía vibrar con cada nota.

Sin embargo, el mundo de la música no es fácil. Necesitaba algo con lo que ganarme la vida porque lo más probable era que no pudiera vivir de la música, así que fui a la Universidad, donde estudié Traducción e Interpretación. Le puse todo mi empeño y terminé la carrera con unas de las mejores notas de mi promoción, lo que me valió poder trabajar traduciendo libros en una importante editorial y haciendo de intérprete de vez en cuando. Por descontado que llegar hasta ahí me supuso no pocos sacrificios. Mis amigos estaban de fiesta y yo, estudiando. Mis amigos salían a bailar, a ligar, y yo practicaba incansablemente con mi violonchelo. A veces tocaba en la orquesta de mi padre cuando necesitaban sustituir a un violonchelo titular o en otras orquestas en las que requerían uno. Y quedaba a menudo con mis compañeros del conservatorio simplemente para tocar, para divertirnos.

Una inesperada llamada de teléfono cambió mi vida. Me encontraba en casa, traduciendo los últimos párrafos de la nueva novela que me habían encargado en la editorial con la Sinfonía número cinco de Mahler de fondo, cuando sonó mi móvil. Era mi jefa, Belén Torres, la directora del Departamento de Traducciones.

–Silvia, tengo una oferta que no podrás rechazar –me dijo al más puro estilo Corleone.

–No habrá problema. Estoy terminando ya con el libro –contesté.

–No es una traducción. Escucha. ¿Estás sentada?

–Sí. Venga, Belén, no te pongas misteriosa. ¿De qué se trata?

–¿Recuerdas la novela de Patrick Wilson que tradujiste hace cosa de un año, Hijos de la tormenta?

Se refería al último libro de fantasía épica del famoso escritor americano, una historia en un único tomo de casi mil doscientas páginas que había sobrepasado con creces el éxito de sus dos sagas anteriores. Seguía siendo una de las más vendidas en todo el mundo, a pesar del tiempo que había pasado desde su publicación.

–Sí, claro que me acuerdo –dije–. Ahora la están adaptando al cine. Bueno, y vienen a rodar unas cuantas escenas a España. Va a ser todo un acontecimiento.

–A eso voy. Nos han llamado de la productora. Christopher Barnes, el director, quiere que seas su intérprete mientras esté aquí.

–¿Yo?

–Sí, tú. Parece ser que mientras tramitaban los derechos para llevar el libro al cine, Patrick Wilson le comentó a Barnes que tú habías sido su intérprete cuando vino a promocionar su novela. ¿Quién mejor que su traductora? El caso es que ha sido el mismo Patrick quien te ha recomendado y Christopher Barnes se ha puesto en contacto con nosotros. Te quiere como intérprete y asistente personal mientras esté en España.

–¡¿De verdad?! ¡¿Voy a trabajar como intérprete de Christopher Barnes?! Belén, ¿me lo estás diciendo en serio? –farfullé.

–Y tan en serio. Antes tendrías que entrevistarte con él, pero si le gustas, el trabajo es tuyo. Entonces, ¿qué? ¿Le digo que aceptas?

Estaba hecha un manojo de nervios cuando me presenté en un lujoso hotel de Madrid para entrevistarme con Christopher Barnes. Me había puesto un traje de falda tubo y chaqueta entallada de color negro y una sobria camisa blanca. Me había maquillado con esmero y había recogido mi larga melena negra en una coleta para dejar mi cara despejada. Nada más llegar al hotel, entré en los lavabos para comprobar que mi aspecto fuera impecable. Por el camino se me habían escapado algunos bucles rebeldes que me caían a ambos lados del rostro, pero decidí que no me quedaba mal. Me daba un aire desenfadado y así no me parecía tanto a una institutriz estirada. Suspiré y me dirigí al encuentro de Christopher Barnes.

Al preguntar por él en recepción y decir el motivo de mi visita me pidieron que aguardara un momento. Poco después, un hombre perteneciente al equipo de producción de la película me acompañó a la suite del director de la misma, situada en la décima y última planta del hotel. El célebre cineasta me esperaba. Su vigorosa mano estrechó la mía y a continuación me invitó a tomar asiento en el tresillo tapizado de terciopelo rojo que se hallaba en el ostentoso salón de la suite que ocupaba. Él se acomodó frente a mí en una enorme butaca a juego con el tresillo. Christopher Barnes era un hombre alto y corpulento con una poblada barba gris y ojos acerados que apenas sonreía. Más que una entrevista fue una extensa conversación sobre cine. Soltó una estruendosa carcajada que casi me sobresaltó al oírme decir con total franqueza que una de sus películas no me había gustado mucho.

–Me pareció muy buena, pero tenía un tono intelectual que me pareció demasiado pretencioso –contesté cuando me preguntó los motivos por los que no me había gustado–. Y los personajes se daban explicaciones tontas e innecesarias unos a otros, cuando se suponía que eran unos expertos en la materia. Me imagino que la idea era que el público no se perdiera, pero… No sé, no me convenció. Le restó credibilidad. Aunque es solo mi opinión –me apresuré a añadir.

Barnes me miró con un brillo sagaz en sus fríos ojos azules y se mesó la barba.

–Ah, señorita Durán, al menos es usted sincera –me dijo–. Eso me gusta. Es más de lo que puedo decir de muchos miembros de mi equipo que solo me dicen lo que quiero oír. Es usted justo lo que necesito. ¿Podría empezar hoy mismo?

–Desde luego.

Las condiciones eran inmejorables. Me pagaban transporte, comida y alojamiento y una sustanciosa cantidad que rayaba lo prohibitivo. A cambio yo tenía que ser todo aquel tiempo la sombra de Christopher Barnes, quien no solo iba a rodar algunas escenas en España, sino que además pensaba organizar el preestreno mundial de la película en Madrid. Y pensaba hacerlo a lo grande, como tenía por costumbre.

Trabajar con Barnes fue agotador. Era meticuloso y exigente en extremo. Tenía un afán incontenible de controlarlo todo y a todos y su mal carácter no facilitaba las cosas en el plató. Tampoco tenía mucha paciencia y sus arranques de ira eran sobradamente conocidos. Yo me pasaba el día traduciendo sus indicaciones a los miembros españoles del equipo que no sabían inglés y traduciéndole a él, que tampoco entendía ni palabra de castellano, lo que ellos decían. Además de su intérprete, era su asistente personal. Organizaba su agenda, realizaba y recibía sus llamadas y hasta le llevaba el café. Estaba ocupada todo el día; había mucho trabajo que hacer y el hosco Christopher Barnes no era precisamente el candidato idóneo a jefe del año. Aun así, a pesar de todas las dificultades y la presión que trabajar mano a mano con él conllevaba, sabía mantenerle a raya.

–Llame a Gabriel Alonso y concierte una cita lo antes posible –me ordenó una tarde cuando ya estaba terminando la jornada de rodaje–. Quiero hablar con él personalmente. En cuanto concrete un día, dígamelo.

Abrí la gruesa agenda de teléfonos que Christopher Barnes había dejado a mi entera disposición. Era una verdadera mina. Estaba llena de números de teléfono de directores, actores, productores y compositores: Steven Spielberg, Woody Allen, Robert De Niro, Liam Neeson, Julia Roberts, Meryl Streep, John Williams, Hans Zimmer… Había gente que mataría por tener esa agenda en sus manos. Ni que decir tiene que había tenido que firmar mil papeles de confidencialidad según los cuales no podía decir nada ni sobre los actores ni sobre la película ni sobre nada relacionado con ella, y mucho menos sobre todo lo que había en aquella agenda.

Gabriel Alonso. Tenía su número de teléfono delante de las narices. Era él quien componía la banda sonora de la película. Ya había compuesto varias partituras sublimes para películas tanto en España como en los Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, algunas de las cuales habían sido merecidas ganadoras de prestigiosos premios, incluyendo un Óscar de la Academia que había dedicado a la entonces casi desconocida Orquesta Sinfónica Ciudad de Murcia, la orquesta que él mismo había creado tiempo atrás.

Marqué su número en el móvil que Christopher Barnes me había dado para asuntos de trabajo y esperé, sin poder creer que estuviera llamando a Gabriel Alonso por teléfono. Contestó al cuarto timbrazo. Su voz era grave, masculina y no pareció muy contento al saber el motivo de la llamada, pero me atendió con distante cortesía y me dijo que Barnes podía ir a hablar con él cuando gustara. Le recibiría en su estudio en cualquier momento, así que concertamos la cita para el día siguiente por la mañana. Él no pudo ocultar cierto fastidio y tampoco se esforzó lo más mínimo en hacerlo. Pero me cuidé muy bien de contarle a mi jefe mis observaciones.

Apenas había amanecido cuando salimos para Murcia, ciudad en la que residía Gabriel Alonso y en la que había nacido. Christopher Barnes no estaba de buen humor, aunque casi nunca estaba de buen humor. Iba mascullando y gruñendo acerca del inminente fin del rodaje, de las ruedas de prensa, del estreno y de la banda sonora. Yo iba a su lado en el asiento trasero del coche armada de paciencia, conversando con él e intentando disimular mi excitación. Iba a conocer a Gabriel Alonso en persona. Era uno de mis compositores preferidos. De hecho, tenía todas sus bandas sonoras en casa y había ido con mi padre a sus conciertos cada vez que su orquesta había tocado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Me encantaba como director. Era un genio. Un verdadero genio. Había logrado que la Orquesta Sinfónica Ciudad de Murcia tuviera un sonido propio e inigualable. Solo lamentaba que en aras de la profesionalidad no pudiera expresar la admiración que sentía por él, por su música. Pero al menos podría verle de cerca.

Tras un interminable viaje en coche, llegamos a Murcia. El chófer paró ante la puerta de la sede de la orquesta, donde tenían lugar los ensayos de la misma y donde Gabriel Alonso nos esperaba. La recepcionista nos dio la bienvenida y nos condujo hacia el estudio. Llamó con los nudillos y abrió la puerta sin esperar respuesta.

–Gabriel, ha llegado Christopher Barnes –le dijo.

Él solo hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza, visiblemente contrariado por la interrupción, y se levantó. En una pantalla panorámica había quedado congelada una escena de la película. Gabriel dejó el lapicero con el que había estado escribiendo música hasta entonces sobre las partituras que descansaban en el espléndido piano de cola y nos miró. La recepcionista se había marchado discretamente, cerrando la puerta tras de sí.

Había visto a Gabriel Alonso en los librillos de las bandas sonoras que él había compuesto y que yo había comprado, le había visto en la tele y en fotos de prensa e internet, pero la primera vez que le vi en un concierto, cuando se volvió hacia el público para saludar, me había parecido mucho más guapo en persona, y aquel día lo corroboré. Era alto y moreno, con el pelo ligeramente largo pero bien cuidado y unos penetrantes ojos castaños que había clavado en Christopher Barnes sin mucha amabilidad. Los dos hombres se saludaron con un apretón de manos y a continuación mi jefe me presentó, algo que pensé que no haría.

–La señorita Durán, mi asistente –dijo.

–Un placer conocerle –le dije yo en castellano, tendiéndole una mano que él estrechó con firmeza.

–El placer es mío –contestó.

Su mano grande de dedos largos sostuvo la mía un segundo más de lo necesario y sus ojos perdieron la dureza que habían tenido hasta aquel momento y se tornaron cálidos al mirarme. La intensidad de su mirada y el contacto de su mano me hicieron sentir extrañamente turbada. Entonces me soltó y se volvió de nuevo hacia Christopher Barnes.

–Usted dirá.

–No he tenido noticias suyas desde que le encargué el proyecto –le dijo Barnes con frialdad–. No me ha enviado ni una sola nota, y entenderá que tengo que saber cómo va la banda sonora y si se ajusta a lo que espero de ella.

–A lo mejor es porque no hace ni dos semanas que me ha enviado la película –replicó Gabriel en un perfecto inglés–. ¿Espera que tenga la banda sonora lista en diez días?

–¿Qué es lo que tiene? Quiero oírlo.

La mandíbula de Gabriel se tensó y el rostro se le endureció. Entre sus espesas cejas negras apareció un leve ceño y vi que sus ojos echaban chispas.

–Si piensa que puede venir aquí a exigirme que me siente al piano cuando a usted se le antoje, está muy equivocado. En lo que respecta a la banda sonora de su película, tendrá que esperar a que al menos los temas estén terminados. Si después hay algo que no le convence, cosa que dudo, haré los arreglos pertinentes, pero mientras tanto no me va a hacer perder el tiempo. Tendrá su música en la fecha prevista. No voy a hacer una chapuza porque usted tenga prisa. Dedíquese a lo suyo, que de la música me encargo yo.

Christopher Barnes se quedó lívido y yo reprimí con todas mis fuerzas la sonrisa que pugnaba por asomarse a mis labios. ¡Alguien que plantaba cara a Barnes sin contemplaciones! Yo en realidad no había tenido ningún problema serio con él, pero le había visto en los rodajes tratando a todo el mundo como si fueran sus vasallos. Había tenido la desagradable tarea de tener que traducir sus crudas palabras a los miembros españoles del equipo y a los extras que no le entendían. Pero con aquel hombre no iba a poder.

–¿Cuándo tendrá algo listo? –preguntó Christopher con voz gélida.

–Yo le llamaré. Y ahora, si no quiere nada más, Raquel les acompañará a la salida. Señorita Durán…

Me miró e inclinó la cabeza a modo de despedida, serio y adusto, pero educado. Yo hice lo propio. Al director lo ignoró deliberadamente. Este salió del estudio como una exhalación profiriendo imprecaciones y Gabriel Alonso volvió ceñudo a sus partituras, refunfuñando en un perfecto castellano malsonante. Antes de salir de su estudio juraría que había visto salir humo de las fosas de su nariz recta.

–¡Será gilipollas! ¡Como no tenga la banda sonora en la fecha acordada le meto un pleito por incumplimiento de contrato! ¡Vamos! Yo me encargo de que no vuelva a trabajar en su puta vida. ¡Pedazo de imbécil! ¡Capullo! ¡Pero este ¿quién coño se cree que es?!

Y así transcurrió el camino de vuelta. Cuando me quedé sola en la habitación del hotel di rienda suelta a mi hilaridad. ¡Ahora sí que admiraba a Gabriel Alonso!

Aquella noche Elena, mi alocada hermana, me llamó por teléfono. Siempre me preguntaba lo mismo: que si qué tal trabajando con Christopher Barnes, que si había conocido a algún actor guapo, que si les había pedido ya autógrafos a las estrellas de la película, que si qué tal eran, que si hablaba con ellos… Yo siempre contestaba lo mismo: que estaba allí por trabajo y no podía comportarme como una fan histérica pidiendo autógrafos y demás.

–¡Qué sosa eres! ¿Quién se va a enterar? –me recriminó.

–No sé. ¿El director, al que estoy pegada todo el día?

–¡Venga ya! Ni que te fuera a decir algo. ¿Qué te cuesta sacarte una foto con Steve Headley en un descanso y mandármela?

–Elena, que yo no me codeo con los actores principales. Y te recuerdo que estoy trabajando.

–¿Las veinticuatro horas del día?

–Casi.

Ella resopló y yo sonreí. No nos parecíamos en nada. Ella era mucho más vivaz que yo, más espontánea, más salada. Yo era la seria, la madura, la responsable. Ella no había querido aprender a tocar ningún instrumento. Echar horas en el conservatorio y la disciplina de las prácticas no iba con ella. Le gustaba la música, pero para escucharla en la radio. Y nada de clásica. Mi padre decía que todo su gusto musical lo había heredado yo, su hija pequeña. Era y seguiría siendo siempre su niña pequeña, aunque ya tuviera treinta años, dos menos que Elena. Yo era de mi padre. Elena, de mi madre.

Le conté lo ocurrido aquella mañana en Murcia. Ella rio con ganas, pero no sabía de quién le estaba hablando, así que tuve que aclarárselo.

–Lo tuyo no tiene nombre –dijo–. Estás todo el día viendo a estrellas de cine, incluyendo a Steve Headley y a Jason Clarke, que están como un queso. Trabajas al lado de Christopher Barnes. ¡Christopher Barnes nada menos! Y a ti te emociona conocer a un señor sexagenario que dirige una orquesta. Si todavía fuera un cantante de rock…

–No es un sexagenario, Elena. Tendrá treinta y pico –repliqué divertida.

–Sí, en cada pata. A ver, déjame ver.

Le sentí teclear. Estaba buscando a Gabriel en el Google.

–¿No me crees o qué? –le espeté.

–Nop. Tú para calcular las edades eres un desastre. Hasta los colegas de papá te parecen unos chavales. –Canturreó un poco. Debía de estar mirando resultados–. Anda, pues es verdad –dijo–. Treinta y cuatro, según la Wikipedia y la página web oficial. Jo, si tiene página web y todo. Y Facebook. Hmm… Vale, es joven, pero, hija, ¡qué aburrido! Ahí, todo repeinado con chaqué y pajarita.

–¿Quieres que dirija en chándal?

Seguimos hablando un rato más. Le pregunté por Alberto, su novio, y por nuestros padres. Ella me trasmitió las quejas de estos a causa de que no llamaba nunca y le dije que lo haría al día siguiente sin falta. Después nos despedimos y me metí en la cama a leer un rato. Había sido un gran día.

Capítulo 2

Pasó una semana hasta que mi jefe volvió a tener noticias de su compositor. Tres de los temas y parte de otro estaban listos. Si quería escucharlos, bien se los mandaba grabados o bien se acercaba a su estudio para oírlos en directo. Y Christopher Barnes, que a pesar de todos sus defectos era perfeccionista y meticuloso con su trabajo, se dispuso a volver a encontrarse con Gabriel Alonso.

Esa vez el encuentro entre los dos hombres fue menos tenso, aunque tampoco exactamente cómodo. Tras los saludos iniciales, Christopher Barnes echó un vistazo a las partituras que le tendió Gabriel y gruñó. No sabía dónde se ponía un do, así que aquel pentagrama lleno de corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, redondas, blancas, negras y demás que subían y bajaban no le decía nada. Y yo poco pude ver como para apreciar algo más que unos pocos compases. Gabriel miraba a Christopher divertido.

–También puedo tocar, si quiere –dijo–. Igual le suena mejor.

Christopher Barnes le devolvió las partituras sin decir palabra. Gabriel las colocó en el atril y se sentó al piano. Entonces comenzó a tocar mientras las escenas correspondientes de la película iban pasando por la pantalla del proyector. Sus dedos se movían veloces sobre el teclado, bailaban sobre él y también la parte superior de su cuerpo se movía al ritmo de aquella música. Era épica, fuerte, con momentos que parecían arropar al arrebatado oyente. Cuando hiciera los arreglos orquestales para la sinfónica iba a ser un tema memorable. Incluso el director escuchaba embelesado. Sonó la última nota y yo hablé antes de pensar que no estaba allí para opinar.

–¡Qué maravilla! –exclamé–. ¡Es una pasada!

–Señorita Durán… –Christopher Barnes iba a recordarme cuál era mi cometido, pero Gabriel le atajó. Sus ojos se posaron en mí con un destello que no supe cómo interpretar.

–“¿Una pasada?” –repitió.

Me puse colorada. Quizá no era la mejor forma de calificar aquella extraordinaria pieza. Creí que se enfadaría, pero en lugar de eso soltó una suave carcajada, mostrando sus perfectos dientes blancos.

–¿Le gusta la música? –me preguntó.

–Me encanta. Es un temazo impresionante –contesté.

–Gracias, pero me refería a la música en general.

–Oh. ¡Claro que me gusta! ¿Cómo no me va a gustar? Es lo que más me llena. La música es… –Alcé un poco los brazos y los volví a bajar–. Todo.

–¿Todo?

–Todo, sí. Todo es música. Cuando hablas, cuando ríes… Estás emitiendo notas musicales. Es un lenguaje universal, es la forma de comunicación más hermosa que existe…

–¡Ejem!

Christopher Barnes carraspeó para indicar que él seguía allí. Me miró ceñudo.

–Limítese a hacer de intérprete cuando sea necesario –me dijo con frialdad.

Pero su frialdad se contrarrestó con la calidez con que me miraba Gabriel Alonso. Sus labios llenos dibujaban una leve sonrisa. Sus ojos eran acariciadores, cordiales. Vi admiración en ellos y sentí que el corazón se me aceleraba un poco.

–Tal vez haría bien en escucharla –le dijo a Barnes sin dejar de mirarme–. Ella parece saber de música más que usted.

–Sí, bueno… Hum… Ha estado en el conservatorio. Toca el violín o algo de eso. –Hizo un ademán con la mano quitándole importancia y cambió la conversación–. Me ha gustado. ¿Podría tocar los otros temas, incluyendo el que no está terminado? Si es tan amable –añadió con retintín.

–Muy bien.

Lo hizo. Mientras la pieza anterior había sido heroica, esta era de corte más romántico, más suave. Con esta apetecía bailar en los brazos de alguien y girar y girar al compás de su melodía, dejarse llevar, soñar. No en vano era el tema de amor de la película. Y la tercera volvió a estar llena de energía, de ardor guerrero. Simplemente grandiosa. El último tema acabó bruscamente, ya que estaba inconcluso, y Gabriel empezó a explicarle a Christopher Barnes cómo iba a continuarla y en qué iban a consistir los arreglos para la orquesta sinfónica que interpretaría la banda sonora en todo su esplendor. Se puso a hablar empleando jerga musical que el director no entendía. Lo hizo a propósito. No le hubiera costado nada tararear los arreglos que le estaba explicando o utilizar un vocabulario más sencillo, pero utilizó un lenguaje lo más técnico posible y esto terminó con la de por sí poca paciencia de Christopher Barnes.

–¿Qué coño es todo eso? –ladró furibundo–. ¡No entiendo una puta palabra de lo que está diciendo! ¿Quiere hablar más claro?

–A lo mejor su intérprete se lo puede traducir a un lenguaje convencional. Si toca el violín o “algo de eso” –dijo con sorna–, creo que sabrá de qué hablo.

–¡Deje de tocarme los huevos! Se la está jugando, señor Alonso. Puedo despedirle y buscarme otro compositor. No es imprescindible.

–Es cierto. Hágalo.

Pero no iba a hacerlo. Hasta Christopher Barnes sabía que los temas que había oído eran demasiado buenos. Era la música la que daba alma a una película y Gabriel acababa de dotarla de vida. El director de la misma no iba a dejarle escapar. Si las miradas matasen, Gabriel habría caído muerto en aquel mismo instante.

–Es usted el compositor más difícil con el que he tratado –masculló Barnes.

–Y usted, el director más difícil con el que he tratado yo –replicó Gabriel–. Y ahora, ¿podemos seguir?

Los días se sucedían y las tiranteces y las broncas entre el director de la película y el compositor de la banda sonora también se sucedían. A veces parecían dos críos tomándose el pulso y otras veces la cosa se ponía realmente fea. Y yo estaba en medio del fuego cruzado, cada vez más convencida de que a Gabriel Alonso le divertía encocorar a mi jefe. Pero cuando hablaba de su música, cuando le mostraba los temas y tarareaba las distintas melodías, cuando entonaba lo que iban a tocar los distintos instrumentos, se transformaba. Lo vivía. Sus ojos brillaban. Y Christopher Barnes mostraba un interés genuino en aquella composición. Estaba entusiasmado. A veces lo comentaba cuando regresábamos a nuestro hotel en Madrid, donde estaba ultimando los detalles para el gran estreno, pero en ningún momento le mostró a él tal entusiasmo.

–El muy cabrón es excelente –me decía–. Y lo sabe. Y me jode que lo sepa. Es un hijo de puta insufrible, pero es el mejor.

Después de numerosas disputas, la banda sonora de la película estuvo terminada, incluyendo la música correspondiente a las escenas que se habían grabado en España y se habían añadido posteriormente al metraje. Christopher Barnes estaba eufórico. La alabó hasta la saciedad y hasta abrazó a Gabriel y lo felicitó efusivamente por su magnífico trabajo. Gabriel por su parte olvidó sus rencillas y los dos hombres firmaron una tregua. Nunca pensé que llegara a ver algo así, pero lo vi. Con la película terminada y la promoción de la misma hecha, mi trabajo llegaba a su fin. Christopher Barnes ya no me necesitaba.

Lo que más pena me daba era dejar de ver a Gabriel. Habían grabado la banda sonora en un estudio de Madrid después de discutir una vez más con el director, que quería grabar en Londres con la London Symphony Orchestra, pero Gabriel se negó en redondo, no a grabar en Londres, sino a dejar de lado a sus músicos.

–¿No le parece lo suficientemente buena la London Symphony Orchestra? ¿Qué pasa, que no están a su altura? –le espetó Christopher Barnes.

–La London Symphony Orchestra es de lo mejorcito que hay. Difícilmente encontrará mejores músicos. Salvo los míos.

–Estoy impresionado con su modestia. Le estoy ofreciendo la posibilidad de dirigir una de las mejores orquestas del mundo, según usted mismo.

–Ya he dirigido la London Symphony Orchestra –replicó Gabriel. Yo pensé que mi jefe debería haberse leído su envidiable currículum al margen de sus bandas sonoras, pero no dije nada–. Y le digo que grabo con la mía. Me da igual si es aquí, en Londres o en la Patagonia, pero quiero a mis músicos. Saben exactamente lo que espero de ellos con solo mirarles, y usted ha oído el resultado. Y, además, está en el contrato.

–Sí, pero podemos llegar a un acuerdo independientemente de lo que diga el contrato.

–Con respecto a eso no.

–Haga lo que le dé la gana –soltó Christopher Barnes, exasperado–. ¡Y no vuelvo a trabajar con usted en mi puta vida! Y usted, tómese la tarde libre –me dijo a mí–. Cuando la necesite, la llamaré.

Y se marchó furioso, dejándome allí plantada con Gabriel Alonso. A él pareció pasársele el enfado de golpe y me sonrió.

–La invito a un café –me dijo–. Para resarcirla por tener que presenciar un choque de egos cada vez que viene con su jefe.

Acepté gustosa. Fuimos a una cafetería cercana y nos sentamos en una mesa junto a la ventana ante un aromático café con leche.

–Bueno, ¿y cómo ha terminado trabajando para Barnes? –me preguntó.

Hablamos durante largo rato. Se interesó por mi vida, por mis gustos y aficiones. Le sorprendió saber que había ido a verle con mi padre al Palacio Euskalduna cuando habían estado de gira. Cada vez que tocaban ponían a todo el mundo en pie en el auditorio. Los aplausos eran ensordecedores. Se ruborizó un poco cuando elogié su trabajo, cuando le dije cuánto me gustaba. Entonces descubrí su humildad. Él sabía de su valía y tenía motivos sobrados para fardar, pero no lo hizo. Resultó ser un hombre sencillo, divertido y afable. Y ver aquella faceta hasta entonces desconocida para mí me gustó.

Me contó, a petición mía, cómo había surgido la idea de crear la Orquesta Sinfónica Ciudad de Murcia, llena de gente joven o con espíritu joven, con ganas de emociones y sin miedo a nada.

–Tenía ganas de asentarme en un lugar después de tantos años de acá para allá, estudiando o dirigiendo –me dijo–. Me apetecía estar cerca de mi familia y se me ocurrió. Hay mucha gente joven que después del conservatorio no encuentra su hueco en este mundo y… ¡Qué te voy a contar! –Asentí. Era totalmente cierto–. Así que pensé en formar una orquesta con la que grabar mis bandas sonoras, dar conciertos… Y aquí estamos. ¿Por qué no te presentaste? Me habría gustado escucharte tocar el chelo.

–¡Qué dices! No soy tan buena como para aspirar a algo así –repliqué.

Él se mostró en total desacuerdo con mi afirmación y surgió entonces un animado debate sobre música y virtuosismo. Nos divertimos. Nos reímos. A raíz de aquel día sin apenas darnos cuenta nos convertimos en grandes amigos. Iba a echarle de menos. Nos habíamos intercambiado los números de teléfono y nos habíamos añadido mutuamente al Facebook, pero no sería lo mismo. Él volvería a Murcia. Yo volvería a Bilbao. Y ya no habría más cafés ni más conversaciones que no fueran telefónicas.

Iba de camino al hotel cuando me lo encontré. Toda la orquesta estaba en Madrid. Al día siguiente era el preestreno y tocarían la música de la película en directo. Iba a ser algo espectacular, pero yo no podía ir. Hacía falta invitación y yo no tenía. Gabriel sonrió al verme. Siempre sonreía al verme.

–¡Silvia! ¡Qué bien que te encuentro! –dijo al llegar a mi altura.

–Eh, hola. ¿Cómo tú por aquí? ¿No estáis de ensayos?

–Más tarde. He ido a buscarte al hotel, pero me han dicho que no estabas. ¿Tienes un rato para tomarte algo conmigo?

–Tengo todo el tiempo del mundo –le dije–. Mi contrato acaba de terminar. Mañana me voy a casa.

–Oh. –Su rostro se ensombreció y pareció desilusionado–. Vaya. ¿No te quedas al estreno de la película?

–No tengo invitación, así que… –contesté con un encogimiento de hombros.

–¿Barnes no te ha dado una invitación?

–No.

No tenía por qué hacerlo. Yo había ido a trabajar como intérprete y en realidad no tenía nada que ver con la película. Gabriel meneó la cabeza, disgustado.

–Lo imaginaba. El pobre es incapaz de tener un gesto amable con nadie –masculló.

–Bueno, la veré en el cine cuando vuelva a Bilbao. No pienso perdérmela. Y menos con tu música.

–Ven conmigo –me pidió convencido.

–¿Contigo? Pero tú…

–Yo tengo que dirigir, pero de algo me tiene que servir haber compuesto la banda sonora. A mí sí me ha dado invitaciones y he guardado una para ti. Te estaba buscando porque he pensado que te gustaría ir y… Me encantaría que vinieras conmigo.

–Gabriel, yo… Me encantará ir contigo.

Había pensado en mí. Me invadió una oleada de ternura por él. Gabriel sonrió. Tenía una sonrisa preciosa, franca y luminosa, que llegaba a sus ojos castaños, los cuales quedaban enmarcados de pequeñas arrugas.

–Perfecto entonces –dijo–. Lo único que tendrías que venir para la hora del ensayo porque…

–¡¿Puedo ver el ensayo?! –exclamé.

–Claro.

–¡Genial! ¡Muchas gracias!

Lo abracé en un impulso y me aparté de él de inmediato, roja como un tomate. A él no pareció importarle. Más bien al contrario.

–Perdona. Es que… La emoción –me disculpé.

Fuimos a un bar cercano. Gabriel pidió un par de cafés y nos quedamos allí charlando mientras a él le llegaba la hora de irse al ensayo.

–De no haber tenido invitaciones, te habría colado con la orquesta –dijo.

–No puedes hacer eso –repliqué riendo.

–¡Ya lo creo que puedo! Nadie cuenta a los músicos.

Se nos pasó el tiempo volando. Los minutos pasaban más rápido en su grata compañía. Me sentía bien a su lado, hablando de mil cosas, contándonos mil cosas. No existía nadie más cuando él me miraba.

–¿Mañana a las cinco en el recibidor del hotel? –me dijo al despedirnos.

–Sí, vale. Allí estaré.

Él se fue hacia el cine para preparar los ensayos y yo regresé al hotel. Tenía que hablar con recepción para alargar mi estancia una noche. Nos alojábamos en el mismo hotel. Yo habría podido apañarme en uno más modesto; no necesitaba un cinco estrellas para nada, pero Christopher Barnes había querido tenerme a mano por si me necesitaba en un momento dado y no había escatimado en gastos, de modo que el equipo de producción de la película me había acomodado allí. Y allí habían alojado también a la orquesta entera, dos plantas más arriba.

No tuve ningún problema para quedarme en mi habitación una noche más. Por suerte era temporada baja y había numerosas habitaciones libres, por lo que no era preciso que desalojara la mía. Después llamé a la compañía aérea para cambiar la fecha del vuelo y por último llamé a casa para decir que llegaría un día más tarde porque me quedaba al preestreno de la película.

–¿No puedes ver la película aquí? –me espetó mi madre, que ya tenía ganas de que volviera.

–Mamá, es el preestreno y van a tocar la banda sonora en directo. ¿Te imaginas?

–Pero ¿no la habías oído ya?

–Sí, pero esta vez la van a tocar mientras proyectan la película. Va a ser alucinante. Y me han invitado. Puede que esta sea la única vez en la vida que pueda asistir a algo así.

–¿Te han invitado? ¿Quién te ha invitado?

–Gabriel. El compositor de la banda sonora –le aclaré–. Nos hemos hecho amigos y… Me ha invitado a ir con él.

–Ah. Bueno, pues nada. Te veo pasado mañana entonces. Diviértete.

–Ya te contaré. Dale un beso a papá. Y a Elena.

–Eso, y a mí que me den pomada.

–Para ti también, mamá.

Todavía no podía creerme que fuera al cine con Gabriel, que pudiera estar en los ensayos, que fuera a estar presente en un acontecimiento como aquel. Sonreí como una boba al pensar en él. ¡Qué majo!

Al día siguiente no sabía qué ponerme. La mayoría de la ropa que había llevado era cómoda e informal, básicamente vaqueros y camisetas y algún que otro vestido. Tenía el traje de chaqueta que me había puesto el día de mi entrevista con Christopher Barnes, pero me parecía demasiado serio y muy soso para acudir con él a una cita. Me decidí por un vestido negro de manga corta con escote en pico y falda de vuelo y unos zapatos, también negros, de tacón bajo. Por primera vez desde que había llegado a Madrid, me dejé el pelo suelto, dejé que los gruesos rizos cayeran libres por mis hombros y mi espalda. Me di un ligero toque de maquillaje, me eché un poco de perfume y miré el resultado en el espejo. Estaba lista.

Fui puntual. Siempre soy puntual. Gabriel estaba esperándome en el vestíbulo del hotel. Se había puesto un traje negro con una camisa azul. No llevaba corbata. Sonrió cálidamente tan pronto me vio. Me gustaba verle sonreír.

–Estás muy guapa –me dijo.

–Tú tampoco estás nada mal.

Me ofreció su brazo, yo lo tomé y salimos juntos del hotel. El resto de la orquesta se trasladaría en autobús, me dijo, pero él quería ir dando un paseo conmigo.

Entramos al solitario cine. Todo estaba preparado. Los instrumentos aguardaban en el escenario a que llegaran sus dueños y los hicieran hablar. Detrás del espacio en el que se acomodaría la orquesta se alzaba la pantalla sobre la que se proyectaría la película. Habíamos llegado pronto. Gabriel lo comprobó todo por enésima vez y nos sentamos a esperar a los músicos.

–Vienen también la madre de un trompa, el novio de un violín, el de una flauta, la mujer de un contrabajo, la novia del pianista, la del percusionista, el marido de una fagot y los padres de una violista nueva. Es su primer concierto y está atacada, pero cuando empiece a tocar seguro que se le pasa. O al menos eso espero –me dijo Gabriel, aunque no parecía estar preocupado por ello–. Ellos vendrán más tarde; no estarán en el ensayo. Pero tenéis butacas contiguas, así que sabrás quiénes son. Te los presentaré después del con… después de la película –se corrigió.

–Bueno, también es un concierto –dije–. ¿Nervioso?

–No, lo cierto es que no. Son geniales.

–Lo sé. Tengo más ganas de escucharos a vosotros que de ver la película.

–Pues vas a poder hacer las dos cosas a la vez.

En aquel momento se oyó un barullo de voces entusiasmadas que sonaban cada vez más próximas. La puerta se abrió y la orquesta en pleno comenzó a desfilar en tropel por la sala hacia donde estábamos nosotros. Gabriel me presentó y de pronto me encontré repartiendo besos y abrazos con toda una orquesta sinfónica. Me decían sus nombres, me decían que estaban encantados de conocerme y en verdad parecía ser así. Me perdí por completo entre tantos nombres y tantos rostros que no había visto de cerca hasta entonces, pero todos tuvieron palabras amables y una sonrisa para mí.

–Le gustas –me dijo al oído Marta, una joven violinista rubia de poco más de veinte años, al abrazarme–. ¿Has visto cómo te mira?

Dirigió su mirada hacia Gabriel y yo, confusa, la imité. Él me sonrió y a Marta le lanzó una mirada de advertencia a la que ella respondió con una radiante sonrisa beatífica llena de dientes, levantando los pulgares. Gabriel negó con la cabeza y la dejó por imposible.

–Le queremos, aunque sea el director –me dijo Marta mientras él comentaba algo con alguien más–. A veces es un poco mandón y perfeccionista, y como se ponga en plan paternal es insoportable. Pero el tío es un genio. Hace magia con la batuta, pero no le digas que te lo he dicho, que luego se lo cree.

–¿No tienes nada que hacer, Marta? –le espetó Gabriel–. No sé, comprobar la afinación, templar el violín, ensayar un poco…

–Voy, maestro –dijo ella volviendo la cabeza hacia él. A continuación me miró con un gesto de complicidad–. ¿Lo ves? Lo que te decía.

Marta se fue a ocupar su lugar en la orquesta y yo me fui a mi butaca. Los músicos templaban sus instrumentos y las primeras notas comenzaron a surgir de ellos, al principio de manera aparentemente caótica. Después entrarían en armonía.

Los demás invitados por parte de los músicos llegaron pronto. Faltaba aún media hora para que empezara la película. Los miembros de la orquesta habían ido a cambiarse de ropa y a tomarse un respiro antes del gran estreno. Entró un matrimonio que rondaba los cincuenta. Se los veía emocionados y nerviosos y me imaginé que serían los padres de la violista que había mencionado Gabriel, como así confirmé en cuanto se hubieron acomodado junto a mí.

–¿Tú también estás invitada por parte de la orquesta? –me preguntó ella. Yo asentí–. Me lo imaginaba. Íbamos a venir antes para ver el ensayo, aunque fuera un rato, pero Isabel, nuestra hija, no ha querido. Que la íbamos a poner más nerviosa de lo que ya está, nos ha dicho. Es violista, ¿sabes? Y es su primer concierto con ellos. Dice que es un honor tocar en esta orquesta y no quiere meter la pata por nada del mundo, vamos.

–No lo hará –le dije–. Tocará estupendamente.

–Eso le he dicho yo –replicó la locuaz señora.

Su marido consiguió meter baza y presentarse. Los invitados al preestreno comenzaron a llegar y a ocupar sus butacas. Me imaginé que afuera habría un verdadero tumulto de gente que habría ido a ver a las grandes estrellas de Hollywood. Estaría la prensa, habría una alfombra roja y multitud de flashes. Los informativos de medio mundo estarían retransmitiendo en directo un acontecimiento como aquel, pero nosotros estábamos tranquilos en la sala. Nos importaban más los músicos a los que nadie reconocería por la calle. Nadie les pediría autógrafos ni se haría fotos con ellos. Sus rostros no saldrían en las revistas, pero eran ellos quienes iban a cautivarnos.

El cine se llenó. Christopher Barnes, los actores y parte del equipo de producción estaban allí. La gente comenzó a aplaudir al verlos llegar. Barnes llevaba a su esposa del brazo. Él iba con traje y corbata, aristocrático y distinguido; y ella, con un vestido largo y vaporoso de color verde botella y negro que realzaba su curvilínea figura. Detrás de ellos fueron llegando actores y actrices con sus respectivas parejas o invitados.

–Nosotros parecemos unos zarrapastrosos a su lado –murmuró Adela, la madre de Isabel.

Los que estábamos cerca de ella y oímos el comentario reímos por lo bajo. Ciertamente nuestra sencillez contrastaba con su elegancia.

Quedaban muy pocos minutos para el inicio de la proyección. Los miembros de la orquesta salieron pulcramente vestidos. Ellos con un impecable chaqué negro y pantalones del mismo color, camisa blanca, chaleco y pajarita también blancos y zapatos negros y lustrosos. Ellas enteramente vestidas de negro, bien con un vestido o bien con pantalones y una blusa o camiseta. Aquellas que tenían el pelo largo se lo habían recogido para que no les molestara. Gabriel salió el último, repeinado y como un pincel, ataviado igual que los músicos salvo porque en lugar de un chaqué llevaba un frac. La gente aplaudió. Él, serio, saludó al público y acto seguido se volvió hacia su orquesta batuta en mano. Entonces poco a poco se hizo el silencio. Las luces de la sala fueron disminuyendo de intensidad hasta apagarse. Solo las luces de los atriles permanecían encendidas para que los músicos pudieran ver sus partituras. Gabriel dio la entrada en el preciso instante en que apareció la primera imagen. El espectáculo había comenzado.

La película me encantó. Fue una más que notable adaptación del libro en que se basaba. Christopher Barnes sería lo que fuera, tendría mil defectos, pero como cineasta era soberbio. Y la banda sonora fue magnífica no solo por su composición, sino también por cómo sonó la orquesta, por cómo la música llegó a nuestros oídos, por cómo nos hizo sentir. Vi la pasión y la entrega de Gabriel, de los músicos. Me fascinaba verle moverse. Sus brazos, su cabeza… Todo su cuerpo dirigía el tempo, los matices… Terminó despeinado y más de una vez tuvo que apartarse el pelo de la cara mientras dirigía. Sentí removerse algo en mi interior. Orgullo. ¿Qué si no?

Cuando la música se desvaneció, ya en los créditos finales, vi que Adela se enjugaba las lágrimas de emoción con un pañuelo. La gente aplaudía. Las luces se encendieron. Gabriel saludó de nuevo al público con una inclinación, dio a su orquesta el reconocimiento sobradamente merecido abarcándola con un brazo y después de darle la mano a Santi, el concertino, se retiró. Los músicos se quedaron de pie unos segundos más y a continuación ellos también se retiraron. Entonces Christopher Barnes y los actores principales salieron al escenario delante de la pantalla ya en blanco y los espectadores se pusieron en pie, rompiendo en una enfervorizada ovación. Nosotros diez, sin embargo, más que a ver la película habíamos ido al concierto y este ya había terminado, así que nos olvidamos de las estrellas y estuvimos intercambiando impresiones sobre lo que acabábamos de escuchar. En ello estábamos cuando el contrabajista que había invitado a su mujer vino en busca de ella y los demás.

–Venid conmigo –nos dijo–. Estamos celebrándolo ahí detrás y faltáis vosotros. Venga, no os quedéis ahí.

Le seguimos y, efectivamente, detrás del escenario todos compartían su alegría. Se abrazaban, se estrechaban las manos, reían alborozados. Gabriel estaba entre sus músicos, exultante, felicitándolos, orgulloso de todos y cada uno de ellos. Abrazó a la díscola Marta y esta le besó en la mejilla y lo abrazó a su vez. Isabel, una chiquilla morena con el pelo recogido en un moño que ya se le había deshecho, corrió hacia sus padres. Era una locura. Gabriel vino hacia mí y me estrechó entre sus brazos. En su euforia me besó en los labios, quemándolos sin querer. Seguidamente se dio cuenta de lo que acababa de hacer y se apartó con las mejillas encendidas.

–Lo siento –se disculpó–. Yo…

–No te preocupes; es la emoción –le dije.

También yo le había abrazado el día anterior sin pensar. Marta, a una distancia detrás de Gabriel, levantó los pulgares. Vocalizó “le gustas” y se llevó las manos al corazón con gesto teatral. Gabriel se percató de que yo estaba mirando algo a su espalda y se volvió a ver qué era.

–¡Marta! –le increpó.

Pero ella se alejaba riendo para abrazar a alguien más.

–Es incorregible –murmuró Gabriel–. No parece tomarse nada en serio, pero en cuanto coge el violín… Oye, ¿conoces ya al resto de los invitados? ¿Os han presentado?

–Nos hemos presentado nosotros solos en el cine. Ha sido increíble, Gabriel. Habéis estado… No sé ni qué decir. Me ha encantado.

Sonrió azorado.

–Son los mejores –me dijo.

–Y tenemos al mejor maestro –intervino un hombre de la orquesta apareciendo junto a Gabriel. Le pasó un brazo por los hombros y me sonrió. A mí me sonaba su cara, pero no recordaba quién era. Él se dio cuenta de mi incertidumbre y acudió a mi rescate–. Soy Javi, uno de los oboístas.

–Ah. Perdona, sé que nos han presentado antes, pero no recordaba tu nombre –le dije.

–Es normal. Has conocido a casi ochenta músicos de golpe. Tú tranquila, con el tiempo nos conocerás a todos. Un placer, Silvia.

–Lo mismo digo.

Javi se marchó. Su comentario me hizo sentir un poco triste. ¿Con el tiempo? Yo no tenía tiempo; me marchaba al día siguiente. Gabriel sacudió mi tristeza.

–Me cambio y te llevo a cenar, ¿vale? No acepto un no por respuesta.

–Vale, si no hay más remedio… –contesté con fingida resignación.

–No lo hay –dijo él–. Vuelvo enseguida.

Gabriel fue a cambiarse de ropa. Los demás no me dieron tiempo a sentirme sola. Hablé con unos y con otros hasta que él regresó con el traje y la camisa que llevaba puestos aquella tarde. Nos quedamos hasta que el ambiente se hubo calmado y cuando ya todos se habían cambiado y se disponían a regresar al hotel a descansar o a dar una vuelta por ahí, nos fuimos nosotros también.

Salimos a la templada noche madrileña. Hacía muy buena temperatura, cosa que agradecí porque no se me había ocurrido coger una chaqueta. Gabriel había reservado mesa en un restaurante cuando le dije que iría con él al estreno, pero ni lo había mencionado hasta hacía un rato.

–Es nuestra última noche en Madrid –me dijo–. Quería que fuera bonita.

–Es muy bonita, Gabriel. Es una noche estupenda.

Algo en su mirada me hizo estremecer. No volvería a ver esa mirada. No volvería a estar tan cerca de él. Pero no quería empañar aquellos momentos con pensamientos sombríos. Quise disfrutar de las últimas horas en su compañía.

Me llevó a un acogedor restaurante con mesas redondas y manteles color burdeos. Había parejas, alguna que otra familia y grupos de amigos. El local estaba lleno y se oía una alegre algarabía debido a los murmullos de las conversaciones y las risas de los comensales. Habían puesto música de fondo, aunque apenas se oía.

Nos acomodaron en un sitio discreto y tranquilo. No teníamos ni idea de qué pedir entre tanto plato y nos dejamos aconsejar por el camarero, que nos trajo una ensalada de cogollos con anchoas y aceite de orégano de primero y un delicioso pato a la naranja de segundo, todo regado con un buen vino. De postre yo pedí que me trajeran cualquier cosa que tuviera chocolate y Gabriel, tarta de manzana. Nos trajeron dos grandes porciones de tarta. A la mía, de chocolate, le habían echado chocolate fundido por encima. Yo la miré con horror. No iba a ser capaz de comer todo eso.

–Me ayudarás con esto, ¿no? –le pregunté a Gabriel.

–Ni hablar –contestó risueño–. Venga, Silvia, que eres de Bilbao. Que no se diga.

Y miró regocijado cómo me metía el postre entre pecho y espalda. Estaba muy bueno. El chocolate era ligero y al final sí que pude con todo. Lo pasamos muy bien. Hablamos y hablamos. Y reímos. Y nos miramos. Hubo palabras que no pronunciamos. Hubo sentimientos que solo los ojos delataron. Y los dos nos lo guardamos dentro. Los dos callamos.

Gabriel pagó con su tarjeta de crédito, dejó una generosa propina en el platito en que nos habían traído la cuenta y abandonamos el restaurante. Había refrescado. Al salir sentí un escalofrío. Él se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros.

–Gabriel, te vas a helar en camisa –protesté.

–Y tú en vestidito. Póntela. Yo sobreviviré.

Lo hice. Quise pasar mi brazo por su cintura, acercarme a él y compartir al menos algo de calor, pero no lo hice. No debía. No podía ser. Fuimos paseando en un cómodo silencio de camino al hotel. También los silencios son importantes entre las notas y a veces dicen tantas cosas… No tardamos en llegar. Subimos por la escalera hasta la segunda planta, donde se encontraba mi habitación. Abrí la puerta y me volví hacia él, con su chaqueta en la mano para devolvérsela. Había llegado el momento de la despedida. Al día siguiente él ya no estaría.

–Gabriel, ha sido…

Sentí un nudo en la garganta. Había tanta dulzura en sus ojos… Entonces se inclinó sobre mí y me besó. Y yo respondí a su beso lleno de ternura. Le di mi aliento y bebí el suyo. El beso se volvió más íntimo, más intenso. Él rodeaba mi cintura con sus brazos y yo, su cuello. Sentía su pelo suave, abundante y ligeramente ensortijado, entre mis dedos. Entramos en mi habitación. La ropa comenzó a caer al suelo mientras íbamos hacia la cama sin dejar de besarnos, de desnudarnos mutuamente. Su chaqueta, su camisa, mi vestido… Sentí su erección contra mi vientre. Yo le deseaba tanto como él a mí. Hicimos el amor como si no hubiera un mañana. Y no lo había para nosotros. Era nuestra última noche y quise grabármelo a fuego en la yema de los dedos, en mi piel, en todo mi ser. Le acaricié, exploré su cuerpo, me entregué a él sin reservas y exigí. Sus manos, su boca, su lengua trazaban surcos de lava candente en mi piel enardecida, arrancándome gemidos de intenso placer. Yo lo encendí. Lo encendí más y más. Le llené de besos, le lamí. Su respiración se agitaba, jadeaba. Oírle gemir, sentir que se excitaba con mis caricias, con mis besos, hacía que sintiera una oleada de calor que me abrasaba las entrañas. Me invadió una sensación de plenitud cuando me penetró, cuando nuestros cuerpos fueron uno solo. Lo arropé dentro de mí, duro y suave, y nos abandonamos al deseo, a la pasión que nos consumía. Él movía las caderas, hundiéndose en mí sin dejar de acariciarme, de besarme. Tampoco yo tenía las manos quietas. Sentí su clímax. Lo abracé con fuerza, me aferré a su pelo. Algo estalló en mi interior y un imparable torrente de placer me sacudió sin piedad. Me arqueé con un sollozo y me dejé llevar.

Permanecimos uno en brazos del otro, enredados mientras nuestra respiración volvía pausadamente a la normalidad. Exhaustos y saciados en la cama deshecha.

–Eres preciosa –me dijo él con la voz ronca acariciando mi espalda.

–Gabriel…

Dibujé con un dedo el contorno de su nariz, toqué sus labios carnosos, sensuales. Él me besó. Fue un beso dulce y colmado de cariño. Yo respondí. Seguimos acariciándonos; aún no teníamos bastante. Todos aquellos días sin tocarnos… Ahora no podíamos parar. Gabriel volvió a recorrer mi cuerpo con sus manos. Yo volví a acariciar cada milímetro de su piel. Su miembro volvió a endurecerse y yo volví a recibirle dentro de mí enorme, caliente, empapado por mi propia humedad. Gemimos de nuevo, jadeamos y gritamos de placer hasta llegar a un orgasmo devastador. Gabriel me envolvió en un abrazo y yo dejé descansar mi cabeza y la mano derecha en su amplio pecho. Y así, resguardada contra él y abrigada por su calor, me quedé dormida.

Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente le vi a mi lado, ya despierto. Se las había arreglado para echarnos la sábana y la colcha por encima en algún momento.

–Buenos días –le dije.

–Y tan buenos –contestó él.

Le sonreí. Tenía el pelo revuelto. Su barba incipiente oscurecía levemente la parte inferior de su atractivo rostro. Sus ojos brillaban al mirarme y creo que me perdí en ellos por unos instantes. Nos besamos. Sentí su cuerpo gloriosamente desnudo y cálido contra el mío.

–Silvia… Me gustaría seguir viéndote –me dijo cuando el beso se rompió–. Ayer quise decírtelo un montón de veces, pero… No sé por qué no lo hice. Supongo que me dio miedo que tú no sintieras lo mismo. Pero no puedo dejar que te vayas sin decírtelo. Sin decirte que me gustas mucho, que estos días contigo han sido los mejores de mi vida. Que te quiero.

Había una sombra de incertidumbre en su mirada. ¿No había visto en mis ojos que yo también lo amaba? Lo abracé. Lo abracé con fuerza y sentí mi corazón latiendo enloquecido en mi pecho, golpeando el suyo.

–Yo también quiero seguir viéndote –le dije. No teníamos tiempo de andarnos con remilgos; nos quedaba muy poco tiempo para estar juntos–. Y te quiero. Te quiero, Gabriel. Te quiero.

Me aparté de él para ver su rostro. Su sonrisa iluminó la mañana. Acaricié su mejilla rasposa y lo besé. Aún no eran las siete de la mañana. Hicimos el amor una vez más. Mi avión salía en pocas horas y él se iba en autobús con toda la orquesta después de desayunar. Fue un encuentro dulce y apasionado. A saber cuándo volveríamos a tener intimidad.

El asunto se alargó más de lo previsto y terminamos corriendo. Gabriel se ponía la ropa según la iba encontrando desperdigada por el suelo y yo me levanté para ir a darme una ducha rápida. No me molesté en cubrirme; no tenía nada que él no hubiera visto ya. Tampoco él lo había hecho.

–¿Te vienes a desayunar con nosotros? –me preguntó Gabriel.

–Claro.

–Bien. Voy a mi habitación, me ducho, me afeito y vengo a buscarte en… ¿Qué tal en media hora? ¿Qué hora es?

–Las siete y media.

–Mierda. Se supone que para las ocho tenemos que estar abajo –gruñó poniéndose un zapato a la pata coja.

–Puedo estar lista en quince o veinte minutos. No voy a tardar nada.

–No, si lo digo por mí. Ni siquiera he hecho la maleta. Bueno, da igual. Lo meto todo según caiga y ya está. Vengo en media hora.

Me dio un fugaz beso y se marchó a toda prisa. Fui al cuarto de baño, preguntándome si metería también su frac y el resto de su ropa de trabajo según cayera en la maleta. A su asistenta le iba a dar un infarto si tenía que planchar toda esa ropa hecha un higo.

Llegamos a tiempo. Cuando nos vieron acercarnos a la mesa nos miraron sonrientes y nos dedicaron silbidos y aplausos. Pensé por un instante si no habría sido más sensato aparecer por separado, aunque Santi, que también estaba allí, sabía perfectamente que Gabriel no había pasado la noche en la habitación que los dos compartían.

–Eh, chicos, he ganado la apuesta –les dijo Marta a los demás al tiempo que tomábamos asiento uno al lado del otro. Al parecer nos habían guardado sitio.

–¿Qué apuesta? –preguntó Gabriel.

–Les dije que estabas colado por ella y que de anoche no pasaba. Que se te veía a la legua, Gabriel. Espero que ahora que estás con Silvia tu carácter mejore y dejes de ser tan estricto y tan pelmazo. Todo el día ahí, dando órdenes.

–Cualquier día de estos te expulso de la orquesta, Marta. Te lo digo en serio –la amenazó Gabriel.

–¿Y qué vas a hacer sin mí en la orquesta?

–Vivir feliz y dirigir tranquilo sin una violinista torpe que no se molesta en aprender y mejorar lo más mínimo.

–Eso me ha dolido, eh. Silvia, de verdad, no sé qué le has visto.

–Bueno, a mí me gusta –dije.

–Eso es porque no te dirige.

El comentario despertó la hilaridad general. Incluso Gabriel rio. A pesar de las palabras aparentemente irrespetuosas y burlonas de ella y las secas y cortantes de él, el cariño que se tenían era evidente. Él admiraba a su violinista y la quería como a una hermana pequeña. Y ella sentía por su director un respeto casi reverencial, así como un gran afecto. Gabriel era para Marta el hermano que no tenía.

El desayuno terminó y llegó la hora de las odiosas despedidas. Me vi de nuevo repartiendo besos y abrazos entre todos los miembros de la orquesta. Me habían recibido con los brazos abiertos y había comenzado a cogerles cariño, especialmente a la deslenguada Marta. Sentía separarme de ellos. Y aún sentía más separarme de Gabriel. Era como renunciar a una parte de mí.

Ellos se marchaban ya. Solo les quedaba recoger las maletas de sus habitaciones y meterlas en el autobús que les llevaría de vuelta a Murcia.

–Iré a verte a Bilbao en cuanto pueda –me dijo Gabriel en la puerta de mi habitación.

–Te voy a echar de menos.

–Y yo a ti.

Nos besamos. Pasarían largos días hasta que volviéramos a vernos.

–Llámame cuando llegues, ¿vale? Así me quedo tranquila –le pedí.

–Te llamaré; no te preocupes. Ahora tengo que irme. Hasta la vista, Silvia.

–Hasta la vista.

Me acarició la mejilla y volvimos a besarnos.

–Te quiero –me dijo.

–Y yo a ti.

Se fue, dejándome una enorme sensación de vacío. Entré a mi habitación para terminar de hacer el equipaje y cuando estuvo listo me aseguré de que no me dejaba nada y bajé a recepción para entregar la llave y pagar la noche extra.

–Su cuenta está pagada –me dijo el recepcionista.

–¿Cómo que está pagada? –me extrañé. El equipo de producción de la película había costeado los gastos de mi estancia, pero las noches de más que yo quisiera quedarme corrían de mi bolsillo.

–La han pagado esta mañana. Y han dejado esto para usted.

Me tendió un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano en él. Lo abrí y saqué la nota de su interior. “Espero que no te importe. Ya que he retrasado tu vuelta a casa es lo menos que podía hacer. Te quiero. Nos vemos pronto”. La firmaba Gabriel. Había dibujado una carita sonriente. Volví a guardar la nota en el sobre, le di las gracias al recepcionista y me marché al aeropuerto a esperar pacientemente la salida de mi vuelo.

En el mostrador de facturación descubrí que Gabriel no solo había pagado mi noche extra de hotel, sino también el recargo por el cambio de vuelo. Había sido todo un detalle por su parte, tanto lo uno como lo otro, pero me prometí regañarle cuando llamara.

Me había llevado un libro para leer en el avión, pero no puede centrarme en una sola palabra. Solo él ocupaba mi mente. Solo él. Había sido arduo y estresante trabajar para Christopher Barnes, pero eso me había supuesto conocer a Gabriel, enamorarme de él. Habría podido ir volando hasta Bilbao sin el avión, subida en mi nube. Y sin retrasos.