Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nowevolution

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

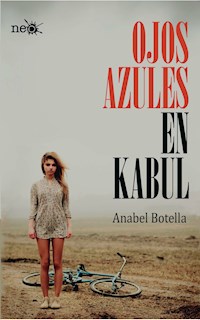

Ángeles desterrados es una novela dulce, la primera novela de Anabel Botella Soler, y que ha cosechado una muy buena aceptación, es una novela de literatura juvenil romántica, apta para todos los públicos y ahora sin límite de fronteras. Hay amores que son inmortales, que traspasan todas las barreras del tiempo y del espacio. Keilan lo sabe. Ha esperado a María durante siglos. Ahora dispone de una semana para que ella recuerde quién es... quiénes son: Ángeles desterrados sobre los que pesa una terrible maldición. Sus protagonistas... María, o Maer-Aeng, aparenta 16 años, aunque tiene tantos como Keilan. Se ha reencarnado dos veces en humana. La última vez lo ha hecho en una familia gitana. Tiene extraños poderes, como la coerción. Lucha por conseguir su sueño y estudiar una carrera en París, lejos de su abuela, quien quiere casarla con un vecino que se pasa el día borracho (una mujer casada sólo necesita saber cómo funciona una casa). Todos los días acude al cementerio para estar a solas con una estatua, una figura que la tiene fascinada. Adora a The Angels, el grupo de moda de los institutos de Águilas. Su frase favorita la escuchó una vez en una película, aunque no logra acordarse del título: El futuro pertenece a las personas que creen en la belleza de sus sueños. Keilan aparenta unos 20 años, aunque tiene algunos más. Luchó contra los demonios en Ur, la capital de la antigua Mesopotamia. Tras esperar a Maer-Aeng durante siglos decidió abandonar sus alas para convertirse en el Noveno ángel desterrado, cuando la volvió a encontrar en Florencia. Tiene los ojos negros, brillantes y el cabello oscuro. Es el mánager de The Angels, el grupo preferido de María. Y como él dice, es especialista en socorrer a pelirrojas en apuros. Su frase preferida es de Julio Cotázar (Rayuela): Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Portada

Créditos

Dedicatoria

Links información

Nota autora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Epílogo

Agradecimientos

Título: Ángeles Desterrados

© 2011 Anabel Botella Soler

© Diseño Gráfico: nowevolution

Primera Edición Octubre 2011

Segunda Edición Febrero 2012

Edición digital Mayo 2013

Derechos exclusivos de la edición.

© nowevolution 2012

Esta obra no podrá ser reproducida, ni total ni parcialmente en ningún medio o soporte, ya sea impreso o digital, sin la expresa notificación por escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Más información:

www.nowevolution.net / Web

[email protected] / Correo

nowevolution.blogspot.com / Blog

@nowevolution / Twitter

A mis padres, Paco y Marga, y a mis hermanos, Paco, Nuria y Marga, que viven en Águilas, el pueblo con el que siempre sueño volver.

Sígueme en Facebook(Anabel Botella Soler)

Sigue la página en Facebook(Keilan Ángel desterrado)

Página oficial fans de la novela en Facebook(Fans de Ángeles desterrados)

Correo:[email protected]

Twitter(@anabelbotella)

Blog:

Nota de la autora

Hace más de cuatro años que esta historia de amor empezaba a rondarme por la cabeza. En el aquel momento yo estaba estudiando filosofía oriental, más concretamente yoga. En una de aquellas clases surgió la idea de que mis protagonistas fueran ángeles, seres celestes que ayudan a los humanos. Me di cuenta entonces de que todas las culturas tienen estos seres protectores que están a nuestro lado. Esa era la historia que yo quería contar, la de unos seres extraordinarios que viven más allá de los límites del tiempo y del espacio. Seres con sentimientos muy parecidos a los de los humanos, seres con la capacidad de amar, odiar, de equivocarse, de dudar, de no ser perfectos.

Sin embargo me quedaba una cuestión importante que resolver, ¿dónde viven estos seres? Tenía que encontrar un reino para los ángeles, un lugar que fuera lo más parecido a la idea de paraíso que tengo en mi cabeza. Le di un nombre: Siri-Antiac, aunque necesitaba una ciudad donde vivieran estos personajes. Omm-Baer-d’ang es la capital de este reino de veinte ciudades, un lugar de silencio y de paz inventado, al igual que todo lo que cuento en esta novela.

Si algo tenía claro al empezar a narrar es que quería que parte de los lugares de esta historia fueran sitios con un toque diferente a lo que he leído en otras novelas. También tengo claro que no he inventado nada, pero me divertía imaginando las calles anchas de Omm-Baer-d’ang, la musicalidad que había en cada rincón, la luminosidad de su cielo, las cúpulas doradas que se asemejaban al sol.

Siri-Antiac es un reino tan antiguo que la humanidad no había ni siquiera dado sus primeros signos de inteligencia. Fue creado por Larma y por su hermana Grunontal, aunque con el tiempo Larma la expulsó del reino. Los ángeles, comandados por Yunil y Keilan, lucharon contra los demonios y ganaron la primera de las muchas batallas que se celebraron…

Pero no quiero seguir adelantando acontecimientos. Prefiero que seáis vosotros quienes descubráis el pequeño mundo que existe en mi imaginación, y ahora también en la vuestra.

Deseo que disfrutéis de estos Ángeles desterrados.

Capítulo uno

Aquella vez Keilan sonrió, algo inusual en él. A partir de que perdiera a Maer-Aeng se había olvidado de este simple gesto. Posó sus ojos oscuros sobre Grunontal y ella se sintió fascinada una vez más por su mirada fría.

Desde que Maer-Aeng desapareciera de su lado, su vida había dado un vuelco de ciento ochenta grados. De ser uno de los mejores y más aguerridos ángeles en la lucha contra los demonios, pasó a ser, de un día a otro, el que velara el trabajo de Grunontal, la mujer que cortaba los hilos de la vida de los humanos. Había sucedido que, en ocasiones, a Grunontal le gustaba jugar y acortaba vidas antes de tiempo simplemente para tenerlo a su lado. Sin embargo, este tenía un propósito desde el día en que todo cambió. Sabía que en el momento menos pensado Maer-Aeng volvería a aparecer reencarnada en una humana. Y cuando volviera a encontrarla no podía darle la espalda; la única que podría interponerse en su camino era Grunontal.

—Me gusta que vengas a verme —comentó Grunontal—. Has traído frescura a mi palacio.

—Déjate de tonterías —le contestó con dureza, manteniendo las distancias—. Sabes que mis visitas no son por cortesía. Te puedo asegurar que si de mí dependiera, ocuparía mis horas en otras cuestiones más interesantes.

—¿Cómo a qué? Estoy abierta a sugerencias.

—En matar demonios, y tú serías de las primeras de la lista. ¿Te vale esta respuesta?

Grunontal bajó los ojos y durante varios segundos se mantuvo en silencio, como pensando la respuesta.

—Pero sabes que no soy una de ellos, así que eso no vale para mí. ¿Por qué me tratas con tanto desdén?

—Nunca has conseguido engañarme con tus palabras. No sé a qué acuerdo habrás llegado con Larma para que no acabemos contigo.

—Eso se lo tendrás que preguntar tú mismo, pero mientras tanto podemos ocupar el tiempo en cosas más provechosas. Si lo deseas te puedo refrescar la memoria —se mojó los labios, provocándolo.

Grunontal se había enamorado de Keilan después de cansarse de un ángel llamado Yunil, aunque este seguía irremediablemente enamorado de ella. Sin embargo Keilan solo vivía por el recuerdo de Maer-Aeng.

—Oh, Keilan, ¿no la has podido olvidar, verdad? ¿Realmente te parece divertida la vida que te proporciona Larma después de haberla perdido? No me hagas reír, porque no tiene ninguna gracia. ¿Qué es lo más emocionante que has hecho en estos últimos siglos, desde que se marchó, además de luchar contra los demonios en una batalla que se pierde en mi memoria? —le retó—. Si dejaras que acariciara tus labios, sé que caerías en mis redes como ya lo hicieron algunos de tus hermanos. Te aseguro que, si te dejaras querer, tu vida cambiaría por completo.

—¿Tan segura estás de ello? Yo no apostaría nada.

—No digas nada de lo que puedas arrepentirte, Keilan. El amor está a la vuelta de la esquina.

Keilan la miró con orgullo, soltó una carcajada, pero antes de dar por terminada la conversación le dijo:

—El amor dejó de existir para mí…

No era del todo cierto. Esperaba el momento de reencontrarse otra vez con ella, pues tarde o temprano ocurriría. Entonces se volverían a amar con más intensidad que nunca.

—¡Qué ignorante eres, Keilan! No sabes nada de la vida.

—¡Vaya, hoy estoy de suerte! ¿No es cierto? Resulta que vas a ser tú quien me enseñe los placeres de la vida. Por favor, ahora eres tú quien me haces reír a mí.

—Me alegro de que mis palabras provoquen lo que mis caricias no hacen. Pero yo te aseguro que el día menos pensado tú también caerás. Olvídala ya.

—¡No me digas que ahora eres adivina! Pues si es así, tus predicciones son erróneas.

Grunontal se levantó con tranquilidad, se acercó hasta él y acarició su pecho.

—Keilan, querido mío, ten por seguro que caerás. —Keilan sufrió un escalofrío cuando la mano de Grunontal se posó en sus labios—. No dudes de mis palabras.

Hacía tantos años que le dio la espalda al amor que ese pequeño roce le recordó a Maer-Aeng. Cerró los ojos un segundo tratando de imaginar que no era a Grunontal a quien tenía delante sino a Maer-Aeng. La echaba de menos, pero más se reprochaba el no haber podido despedirse de ella cuando fue castigada.

—Tus palabras suenan a amenaza —se desembarazó de las caricias de Grunontal con brusquedad.

—Llámalo como quieras, querido, pero todavía no has probado mis labios. Y puede ser que me equivoque en muchas cuestiones, sin embargo en breve te espera una sorpresa.

—Y yo te recuerdo que vuelves a equivocarte conmigo —rió con amargura—. Tus sorpresas no me interesan para nada. No tengo miedo a lo que puedas decirme.

—Solo aquellos que no aman pueden admitir que no tienen miedo.

Keilan se marchó con un sabor agridulce en la boca. Regresó al reino de Siri-Antiac1, el lugar donde habitaban los ángeles Llegó a su habitación y ni siquiera se quitó las botas cuando se tumbó en la cama. ¿Cuántos siglos había pasado solo sin más compañía que sus recuerdos? Aún podía sentir su aroma en la túnica que dejó en su habitación y recordaba como si fuera el día anterior cuándo fue la última vez que estuvieron juntos:

1 Nota de la autora: Siri-Antiac es el reino donde viven los ángeles. Está compuesto por veinte ciudades grandes. La capital del reino es Omm-Baer-d’ang, que es la ciudad más grande y la más luminosa de todas. Una de las características del reino son sus edificios de cúpulas doradas y paredes de mármol rosa. Otra característica de este reino es el silencio que impera en cualquier rincón. Larma fue el creador de este paraíso de luz y de tranquilidad

—Te he echado de menos —dijo Maer-Aeng acercándose a sus labios.

—Yo también.

Keilan notó cómo sus labios ardían, posó sus manos alrededor de su cintura para atraerla hacia sí. No quería detener aquel instante. Lentamente fue acercando su boca a la de Maer-Aeng; era como probar la miel. Deslizó las manos por su espalda al tiempo que ella desabrochaba su camisa. Sus bocas jugaron sin descanso, hasta que Keilan recorrió su cuello con sus labios para llegar a sus pechos...

Suspiró. No deseaba seguir evocando aquel momento que pasó junto a ella. Era demasiado doloroso. Se encogió sobre la cama hasta que se quedó dormido. Como cada noche la pesadilla volvía a repetirse, y como cada noche Yunil estaba a su lado para reconfortarlo.

—¿Ha vuelto a suceder? ¿Has vuelto a soñar con ella?

—Sí —respondió Keilan—. Ella se marchaba y no podía alcanzarla. ¿Hasta cuándo seguiré soñando una y otra vez esta maldita pesadilla?

Se levantó de la cama y se acercó hasta el alféizar de la ventana. Necesitaba aire y en aquella habitación cada vez había menos. Sus ojos oscuros se perdieron en la espesura de la noche.

—¿Por qué no ha aparecido aún, Yunil?

—Lo hará. Larma nos lo aseguró.

—Pero, ¿cuándo? —en su voz había una mezcla de desesperanza y rabia.

—El día menos pensado pasearéis otra vez juntos.

—Si todavía conservo la cordura es gracias a que confío en que nuestros caminos volverán a cruzarse.

—¿Lo dudas? Sé que llegará porque ese es vuestro destino. Está ya muy cerca.

—¿Tú sabes algo que yo no sepa? —se giró hacia su amigo esperando que le anunciara una buena noticia.

—Sé lo mismo que sabes tú, o sea, nada.

No obstante, Grunontal se reservaba un as en la manga, pues aquello por lo que Keilan había soñado noche tras noche ya se había producido. Ya había comenzado a bordar con inusitada adoración las facciones de un ángel reencarnado en una muchacha que había caído en desgracia muchos siglos atrás. Maer-Aeng , nube dorada, tenía todo lo que a Grunontal le faltaba. Fue engañada por otro ángel para que saliera fuera de las murallas de la ciudad y aquello fue su perdición. Escuchó los llantos de varios de los ángeles más pequeños mientras unos demonios entraron en la ciudad para matar a algunos de sus hermanos. Keilan luchó por salvarla, e incluso imploró por sufrir el mismo destierro que ella, pero sus ruegos de nada sirvieron.

Durante siglos, el alma de Maer-Aeng vagó por todos los universos hasta encontrar un cuerpo habitable y cuando cumpliera los veinte años volvería a recuperar sus alas de ángel. Así fue cómo se reencarnó en el año 1440, pasando a llamarse María Degli Angeli. Desde toda Florencia llegaban regalos y presentes para la niña con cara de serafín. María se hizo muy popular en Europa y tanto reyes como familias acaudaladas la quisieron para casarla con alguno de sus hijos.

Y como todos los días, Keilan volvía a visitar a Grunontal con la esperanza de encontrar a Maer-Aeng en alguno de sus bordados. Enseguida advirtió un tapiz diferente, uno que irradiaba tanta belleza que le deslumbró los ojos.

—Tengo una sorpresa para ti —murmuró Grunontal.

Keilan se quedó paralizado. Al fin la había encontrado. Maer-Aeng estaba viva, se dijo con el corazón cabalgando como un caballo desbocado.

—¿Dónde está? —preguntó reprimiendo un suspiro.

Grunontal se interpuso entre Keilan y el bordado. Buscó su atención, pero él solo miraba a aquellos ojos de azul intenso que le devolvieron la sonrisa perdida siglos atrás.

—Te he hecho una pregunta. ¿Dónde está?

—Deja que te explique.

—No quiero tus explicaciones, solo deseo saber dónde está.

—Ya no es la misma.

—¿Y tú qué sabrás?

—Te estoy diciendo la verdad. Es ella pero no lo es.

—Haré lo que sea por recuperarla.

Grunontal soltó tal carcajada que hizo sacudir el tapiz del que Keilan no podía apartar la mirada.

—Esta es la sorpresa que te tenía preparada. ¿Quieres oír mi proposición?

Keilan dudó unos instantes.

—¿A qué tienes miedo? Considéralo como un juego, Keilan. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar.

—¿Qué es lo que deseas, Grunontal?

—Jugar. Me encanta jugar.

Keilan chasqueó la lengua antes de decidirse a escuchar.

—¿Así de fácil? ¿No hay nada más? No te creo.

—¿Verdad que es difícil de creer? Pero es así de sencillo, Keilan. ¿Qué me dices?

Grunontal alargó su mano esperando acariciar el pecho de Keilan.

—Si acepto, ¿qué me pedirás a cambio? —quiso saber, rechazando su mano.

—¿Por quién me tomas?

—Por lo que eres. Nunca has hecho nada sin pedir algo a cambio.

—¿Cómo puedes decirme algo así cuando el único beneficiado en este asunto serías tú? Solo hay una manera de recuperarla. Deja que ocupe su cuerpo...

Keilan la miró sin comprender todavía lo que acababa de decir. Su corazón dejó de palpitar, su respiración dejó de fluir con normalidad y sus palabras, así como sus gestos, se volvieron torpes.

—Solo has de decirme que sí y yo me ocuparé de proporcionarte lo que deseas.

Tras unos instantes sin poder moverse, Keilan reaccionó a las palabras de Grunontal.

—No es la primera vez que lo hago. Créeme, Keilan. Es el mejor acuerdo al que puedes aspirar.

Keilan sintió una oleada de furia en su interior. Empujó a Grunontal hacia la pared para agarrarla del cuello. Nada parecía detenerle en su empeño de apretar más y más hasta que cayera al suelo sin vida. Si se reprimió fue porque era mucho más lo que perdía que lo que ganaba.

—Ni se te ocurra ponerle una de tus zarpas encima. ¿Qué te hace pensar que aceptaría sin más? —siguió apretando con fuerza.

—Ella me pertenecerá —consiguió decir a duras penas—. Es la única manera de que recupere sus alas.

—Jamás, Grunontal. Sabes tan bien como yo que todavía le queda una vida muy larga por vivir y, si ella me acepta, yo estaré ahí para comprobarlo.

Fue aflojando la presa y Grunontal cayó al suelo de rodillas.

—¿Qué te puede ofrecer ella que no pueda darte yo? Si no hubiera sido por mí, no te habrías enterado de que vuelve a estar viva. Larma te la ha vuelto a jugar.

—Lo que me pueda ofrecer no te interesa, aunque no creo que alcances ni a imaginar lo que tuvimos un día ella y yo.

¿Cómo explicarle que no conseguía olvidar los momentos que pasó junto a ella? ¿O cómo decirle que cada segundo que pasó sin Maer-Aeng había supuesto una eternidad? No, no valía la pena; era como hablar con muro.

Y tras aquellas palabras, Keilan decidió ir en busca de su destino, no sin antes de hablar con Larma, que ni siquiera le hizo falta preguntarle el motivo de su visita para saber que había encontrado a Maer-Aeng. Su gesto hablaba por sí solo.

—La has encontrado ya, ¿verdad?

—¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuándo la hubieran obligado a casarse con otro, y ese otro no soy yo?

—No lo entiendes.

—No, eres tú el que no quieres entender lo que hubo entre Maer-Aeng y yo.

—Mi deber es y será siempre protegeros a todos, y ella incumplió la orden de salir de las murallas. No había ángeles en peligro fuera de la ciudad.

—Y ya ha cumplido su castigo. ¿No te parece? Deja de jugar con nosotros de una vez por todas.

—Sí, ha cumplido su condena, pero ya no es la misma. Te lo aseguro. Maer-Aeng ha cambiado.

Keilan abrió los ojos desmesuradamente, como si de pronto hubiera comprendido. Grunontal había tratado de decirle que no era la misma y que no recuperaría sus alas por sí misma, pero pensaba que se estaba marcando un farol.

—¿Qué quieres decir, que no podrá recuperar sus alas y que el único camino que le queda sería que Grunontal ocupara su cuerpo? ¿Es eso lo que quieres decir?

Larma bajó la cabeza por temer a enfrentarse con la ira de Keilan.

—No me lo creo, no puede ser verdad lo que me cuentas. Grunontal no es una de los nuestros, no es un ángel. ¿Por qué, Larma, por qué no acabamos ya de una vez con ella? ¿Qué es lo que no me cuentas?

Larma entrecerró los párpados y negó con la cabeza.

—Algo salió mal. Al cumplir los veinte años no podrá recuperar sus alas. Lo siento. Maer-Aeng es ya un ángel desterrado.

Keilan se revolvió hacia Larma con rabia. Temblaba de la cabeza a los pies, aunque eso no le impidió agarrar del cuello a Larma como había hecho con Grunontal.

—No fue eso lo que me dijiste hace siglos. ¿Qué esperabas, que me olvidara de ella como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera existido?

—Maer-Aeng ya no existe, ahora se llama María.

—Me da igual cómo se llame, para mí no hay diferencia —pegó una palmada en la mesa.

—Cálmate.

—Me calmaré cuando sepa que Maer-Aeng está a salvo. Y sabes que me lo debes. Y tú te encargarás de vigilar que Grunontal no corte los hilos antes de tiempo.

—Haré todo cuanto esté en mi mano…

—No seas cínico. Piénsate qué mano deseas conservar si no cumples tu palabra.

—¿Qué piensas hacer?

—Buscarla.

—Piensa muy bien qué vas a hacer. Podrías perder tus…

Keilan no dejó que terminara la frase.

—Lo único que me interesaba era ella y ya lo perdí una vez, todo lo demás no me importa.

Y tras decir estas palabras Keilan abandonó sus alas para ir en busca de Maer-Aeng.

Capítulo Dos

Florencia, 1457

Keilan había elegido por voluntad propia ser un ángel desterrado. Encontró rápidamente trabajo como profesor de la joven María, además de ser el encargado de pintar su retrato para enviarlo al hijo del rey de Francia. Durante meses, María recibió clases de Filosofía, Matemáticas, Literatura, Historia y Lenguas clásicas. Poco a poco sentía que cada vez le era más difícil controlar ese fuego que la quemaba por dentro cuando Keilan llegaba a casa. Se pasaba los días mirándolo, estudiando sus movimientos, diciéndole cosas con la mirada, suspirando por un roce con su piel.

Después de meses viéndose casi todos los días, el rey de Francia la reclamó para su corte. María acudió a Keilan, amparada por la oscuridad de la noche, y le pidió que la llevara lejos de Florencia, allá donde nadie supiera de ella.

—No dejes que me lleven, por favor, Keilan. Jamás podría amarle.

Keilan caminó hacia ella, se detuvo a escasos centímetros y posó su mano en la base de su cuello. Sus ojos oscuros la traspasaron. Deseaba besarla, atraerla hacia sí. Abrió la boca para decirle lo que pensaba, pero María lo silenció posando un dedo sobre sus labios.

—Nunca te vayas de mi lado.

—Hay tantas cosas que quiero saber… —Keilan sintió como los dedos de María se deslizaban por su mandíbula.

—Solo sé que te quiero. ¿Necesitas más palabras? —preguntó ella.

—No, es cuanto deseaba saber. No te preocupes, yo cuidaré de ti. Recuerda este momento —dijo él, dándole un beso en la frente.

—Sí, contigo me siento a salvo.

En una noche de lluvia y gracias a la ayuda de la nodriza de ella, se marcharon de Florencia. La nodriza preparó un carruaje y les entregó dinero el poco dinero que consiguió vendiendo algunas joyas de María. Se fugaron al sur de Italia, donde la mano del rey de Francia no podía alcanzarlos.

Mientras viajaban, María se pasaba los días enteros encerrada dentro del carruaje y solo salía al exterior en contadas ocasiones. Pero cuando ya se creían a salvo de su padre y del rey, un nuevo peligro se les vino encima. Grunontal los encontró y se enfrentó a ellos. Era la hora de cobrarse una nueva vida, pues si la pareja consumaba su amor, no podría exigirle nada a Keilan.

Grunontal ofreció un trato a Keilan: la vida de la chica a cambio de pasar con ella el resto de la eternidad.

—Todavía no ha llegado su hora —replicó Keilan con rabia.

—Y eso, ¿quién lo dice? ¿Tú? Te recuerdo que ya no tienes ese poder sobre mí.

—Mis hermanos no lo consentirán.

Grunontal soltó un gruñido.

—Para cuando tus hermanos se den cuenta ya no podrán hacer nada.

—No puedes ocupar lo que no te pertenece.

—¿Y quién te ha dicho que todavía me interesa su cuerpo? No, Keilan, aquella oferta que te propuse ha expirado. Si quieres que ella conserve la vida firmaremos otro contrato. Me amarás a cambio de su vida.

Keilan miró hacia abajo desolado.

—Quieres poseer mi corazón, algo que no te corresponde, pero te aviso que esto no funciona como tú deseas.

—Tú solo tienes que confiar en mí y con el tiempo me amarás. Te doy doce horas de plazo, y si no me has contestado la mataré.

Keilan llegó hasta sus aposentos. No quiso encender una vela. Aquella oscuridad no era tan temible como el gran abismo que sentía si no estaba junto a María. Se desplomó sobre la cama sin molestarse siquiera en desvestirse.

María lo encontró tumbado y con la mirada perdida. Le pidió mil explicaciones, aunque en cuanto supo la verdad, no aceptó que Grunontal ganara una batalla que era suya. Le daba igual si moría en aquella aventura, pues sabía que si volvía a Florencia su padre la casaría con el hijo imbécil del rey y eso sí sería peor que la muerte. Cualquier cosa antes que estar casada con un hombre al que no amaba.

—¿Cómo pretendes que me marche sabiendo que tú y yo nos amamos? No quiero volver a Florencia porque sé que viviré una vida desdichada. ¿Es eso lo que quieres para mí? No me importa nada vivir solo una hora contigo, si ese tiempo ha sido de pura felicidad. Ya te perdí una vez.

Ella buscaba sus labios, pero él sabía que si quería salvarla tenía que ser más fuerte que esa pasión que no le dejaba pensar. La rechazó con los ojos húmedos. Temblaba de miedo. Sus manos sudaban por hacer lo correcto, aunque reprimiendo con mucho esfuerzo todo el fuego que sentía en su corazón para no caer rendido a sus pies. ¿Era un cobarde acaso por no enfrentarse a Grunontal?, se decía, cerrando los párpados, quizá para no encontrarse con los labios de ella, porque si la miraba, ya no tendría fuerzas para dejarla ir y estaría más perdido que en los brazos de Grunontal, en su situación de ángel desterrado, la mujer que detestaba, pero a la que debía amar. No obstante, acabar con Grunontal resultaba ahora mucho más difícil.

—¿Me das un beso? —pidió María en un último intento por no separarse de él.

—No —respondió él después de pensarlo detenidamente y de esquivar su rostro una y otra vez.

Posiblemente fue la decisión más dura de toda su vida, aunque sabía que hacía lo que debía.

—Pero es que yo te quiero...

Y yo, María, yo también te quiero, pensó, pero solo alcanzó a decir: «Me tengo que ir, María. Te deseo lo mejor en la vida».

Tragó saliva. Bajó la cabeza para no encontrarse con sus ojos azules. Cada vez que la miraba sentía mil cosas. Entonces se preguntó si sus pupilas eran de color violeta con reflejos dorados o pudiera ser que fueran de color turquesa. No, no, son como un cielo profundo, se dijo con convicción. O ¿es posible que fueran de color índigo? Ya no sé nada, se decía turbado, pues su mirada cambiaba de tono continuamente. ¿Cómo era posible que no recordara cómo era su aspecto? Era una mirada que amaba más que a su vida. Después de haberla amado, de perderla y de encontrarla volvía a estar solo.

Una mueca de dolor marcó su cara. Sus facciones se contrajeron y sus labios perdieron color. Sufría pequeñas convulsiones por cada «no» que le decía. Un sudor frío le recorrió la columna vertebral, a la vez que sintió cómo el estómago se le encogía.

—Lo mejor, ¿dices? Una vida sin amor al lado de un hombre que no quiero. ¿Es eso lo que quieres para mí? —Ella buscaba su mirada—. ¿Por qué me abandonas?

Porque sé que tú podrás vivir sin mí, pero yo no podré hacerlo sin ti, pensaba.

—Deja las cosas como están. Es lo mejor para ti, te lo aseguro. Vive tu vida... —alcanzó a balbucear.

—¿Quién eres tú para decidir qué es lo mejor para mí? Yo sí sé lo que me conviene y lo que quiero, y es estar contigo.

—María... ella me espera —aún no había abierto los ojos. No podía sentir su mirada—. Vuelve con tu padre a Florencia e implórale que te perdone. Nosotros no hemos consumado nuestro amor, él lo entenderá.

—Que sea lo que tú quieras, Keilan, pero te estás equivocando. Grunontal no te dejará tranquilo, porque cuando sepa lo mucho que me amas te exigirá el mismo amor. ¿Serás capaz de amarla como me amas a mí?

No, no, no..., se dijo un millón de veces. Apretaba los puños con fuerza, sintiendo su aliento muy cerca de sus labios

—Yo le daré amor si es eso lo que quiere… —terminó por decir mientras se marchaba.

Arrastraba los pies, sus hombros pensaban más que él. Lloraba de pena, de rabia, de dolor, de impotencia.

—Aquí me tienes —le dijo a Grunontal cuando volvió a su lado. Sus palabras sonaban desapasionadas.

—¡Qué conmovedor! —masculló Grunontal entre risas. Tomó su mano y le pinchó el dedo índice hasta que tres gotas de sangre cayeron sobre un papiro—. No era tan difícil, ¿verdad? Tres gotas de tu sangre y eres mío. Así de sencillo.

Había escuchado toda la conversación y Keilan lo sabía. Grunontal estaba allí, observando lo que le prometía a María. Por eso calló cuando ella le exigió un beso, y por eso calló cuando le pidió explicaciones y le preguntó si sería capaz de amar a Grunontal como la amaba a ella. No, él podía estar junto a Grunontal, pero jamás podría amarla con el corazón, nunca podría darle esa clase de amor.

Miró de nuevo el tapiz de María. Parecía tan real que se acercó a acariciar sus labios gruesos y sonrosados, su mirada azul y su piel suave.

—Algún día me amarás como a ella. Yo me encargaré de que la olvides —Grunontal le acarició su espalda, pero las caricias no surtían ningún efecto.

Al tiempo que Keilan se ponía en manos de Grunontal, María regresaba a casa como una sombra de lo que había sido. Su padre, en cuanto la vio llegar, la encerró en una habitación oscura hasta que el rey de Francia la volviera a llamar de nuevo.

Mas Grunontal no estaba dispuesta a dejar que María siguiera viviendo, pues si seguía con vida Keilan jamás la olvidaría. Así que en un descuido de Keilan mandó una plaga de cólera, que asoló la ciudad de Florencia, aunque tenía que hacerlo sin que ningún ángel sospechara. Sin embargo, antes de que la enfermedad acabara con la vida de la joven, Keilan descubrió su plan.

—¡Me has engañado! —Exclamó furioso cuando María aún no había sufrido los efectos del cólera—. El trato era que tú la dejarías vivir y que yo te amaría.

—Sí, pero una siempre tiene la última palabra. —Grunontal alardeó del poder que tenía en sus manos. Coqueteó con su melena larga, se acercó hasta él, pero Keilan la miró con desprecio—. Piensa que lo que te ofrezco es mejor que nuestro acuerdo anterior.

—No —contestó algo más calmado para no demostrar su desesperación—, la tienes que dejar en paz y dejar que viva mientras yo estoy a tu lado.

—Pero, ¿por qué no me puedes amar? Lo que yo te ofrezco no te lo puede ofrecer ella...

—Da igual lo que tú me ofrezcas. Estoy a tu lado y eso debería de bastarte.

—Lo quiero todo —maulló ella.

—Déjala en paz, Grunontal. Estoy contigo, que es lo que tú querías.

—Dime que no la quieres.

Él alzó sus ojos con rabia. Apretó los dientes. Tragó saliva con dificultad. Unas gotas de sudor resbalaron por su mejilla.

—No-la-quiero —masculló entre dientes, bajando la mirada al suelo.

—Dímelo a la cara.

—No-la-quiero —volvió a repetir con los ojos ausentes.

—Mentira. Tus labios mienten. —Cogió el bastidor con el rostro de María para enseñárselo. De nuevo volvía a caer rendido, irremediablemente, ante su mirada, su pelo, su aroma dulzón que lo perseguía aullando aunque estuviera lejos de ella—. Dime que me quieres.

—No, no puedes pedirme eso... —Sus labios dibujaron una sonrisa débil, marcada por todo el dolor que sentía en su pecho. ¡Qué fácil era decirlo cuando los sentimientos eran sinceros! A María se lo hubiera dicho sin pensarlo o sumido en una terrible pesadilla o a gritos o en un susurro cerca de sus labios. Se lo hubiera grabado en su corazón o tatuado en su frente si se lo hubiera pedido; y, sin embargo, a Grunontal le costaba más que a su vida. Prefería mil veces el peor de los castigos que un «te quiero» a esa mujer, cortarse la lengua que decir eso que solo María podía escuchar de sus labios.

—Si quieres que viva, dímelo. Dímelo, Keilan, dime que me quieres. No es suficiente con que me ames, tienes que dejar que te ame.

Él tenía la boca áspera, los labios agrietados, los ojos enrojecidos y secos, pues estaba consumido por dentro.

—T.. tee qui... qui e r... —Balbuceó en un pequeño hilo de voz, sintiendo una profunda arcada. Su labio inferior temblaba, así como todo él.

—No te esfuerces querido. Con eso, es suficiente —soltó una gran carcajada.

Entonces fue consciente del grave error que había cometido, pues Grunontal nunca había tenido la intención de dejarla con vida. Regresó su lado y para ello pidió ayuda a Yunil. Entre los dos tramaron un plan. Yunil entretendría a Grunontal con versos de amor, mientras Keilan volvía a Florencia en un suspiro. Cuando se encontraron, se unieron en un largo y profundo abrazo. Él le regaló un medallón de plata con un rubí en el centro.

—Esta piedra es parte de mi corazón. Nunca te he querido tanto como te quiero ahora.

María volvió a sus brazos, a sentir la calidez de su piel, a recuperar la sonrisa por saber que esos eran los mejores segundos de su vida. Su rostro rebosaba felicidad, unas pequeñas lágrimas resbalaron por sus mejillas y su cuerpo se estremeció de gozo. Aunque no tuvieron tiempo de más, ya que Grunontal apareció en escena antes de que pudieran sellar su amor.

Grunontal se llevó la vida de María, obligándola a vagar durante algunos siglos hasta que volviera a nacer otra vez como humana. Y a Keilan también lo condenó, transformándolo en una estatua de mármol blanco. Grunontal lo colocó en lo que más tarde sería el cementerio del último pueblo de Murcia, un lugar poco habitado y rodeado de cabezos.

Yunil no pudo deshacer el castigo, aunque sí pudo contrarrestarlo.

—Cuando María vuelva a nacer, Keilan podrá regresar a la vida, siempre y cuando ella lo ame y lo necesite con toda su alma.

Grunontal se reía de Yunil, sus dientes chirriaban, su aliento era fétido, pero el ángel permanecía impasible. Él lucía una sonrisa indiferente y sus ojos grises estaban tristes desde que se había enamorado de ella.

—Acepto tu apuesta, pero si María no se enamora de Keilan en la vida que le tengo reservada, yo me quedo con él —rió, sin embargo aquel sonido no era una risa, sino un chirrido estremecedor. Masculló entre dientes—. Mi amado durmiendo y encerrado en una estatua dentro de un cementerio hasta la resurrección de la carne. Irónico, ¿verdad? Creo que por fin un cementerio va a cumplir su verdadera función.

—Está bien, yo también acepto tus condiciones. Espero que Keilan pueda recuperar su estado anterior, como también espero que no sea muy tarde —después le mostró el acuerdo para que se lo firmara.

—¿No te fías de mí? Hace años creías cada una de mis palabras.

—No, no me fío de ti. No quiero jugármela como Keilan. Ellos merecen la oportunidad que yo no tuve.

—¿Qué te parece si ponemos una fecha límite?

Grunontal se acercó hasta Yunil para acariciar sus labios con el fin de que se cambiara de parecer.

—¿A qué te refieres con una fecha límite? —Yunil se alejó de sus caricias—. ¿Al tiempo que permanecerá Keilan encerrado o al tiempo que darás a María para enamorarse de Keilan una vez que se reencuentren?

—Me refería al tiempo que Keilan permanecerá encerrado en su cárcel, pero me has dado una idea. Vamos a ponerlo aun más interesante. ¿No te parece? Keilan permanecerá no más de seiscientos años encerrado, pero una vez que vuelva a la vida solo dispondrá de siete días para que ella lo ame. Una semana, Yunil, una semana para que sea mío. ¿Crees que es un buen trato? A mí, desde luego, me parece de lo más provechoso. En seiscientos años Keilan se habrá aburrido de esperarla y, aunque no lo haya hecho, ¿crees que en siete días tendrá tiempo de alcanzar su objetivo?

—Me da igual lo que pienses, sé que ellos salvarán todos los obstáculos una vez más. Esto lo haces por despecho, porque jamás has amado a nadie. Si lo hubieras hecho no estarías hablando de esa manera... Y, sí, también acepto esta condición. Sé que el amor que se profesan es más grande que todo lo que tú puedas imaginar. Así que firma el contrato.

—¿Sabes? Aún podemos romper este acuerdo —graznó. Una babilla con sabor a hiel le cayó por la comisura de los labios y volvió a recogerla con la lengua, relamiéndose de gusto—. Si tú rompes tus condiciones, yo dejaré que me ames.

Yunil dudó unos segundos, pero tras observarla y ver aquella mirada impenetrable, dura y áspera, supo que Grunontal le mentía. Entonces se acercó a ella decidido a que aquel acuerdo fuera irrompible y eterno.

—Firma. Lo único que quiero de ti es que los dejes en paz. Aunque Keilan volviera a ti jamás te amaría. Lo sabes, ¿verdad?

Grunontal gruñó. Sus ojos se entornaron y sus labios marcaron una mueca horrible.

—Eres un desagradecido. Yo te he dado lo mejor de mí y ¿es así cómo me lo pagas? Está bien, firmaré. —Su aliento olía a carroña, igual que sus palabras—. Pero en cuanto María nazca acabaré otra vez con ella, y entonces iré a por ti. Lamentarás haber firmado este acuerdo.

—Deja que las cosas sigan su curso, porque si en algún momento intervienes, yo me ocuparé de que todos los ángeles les ayuden. Confío en que ambos se encontrarán tarde o temprano. No me importa lo que hagas conmigo. Yo perdí la vida cuando te conocí.

—Mucho confías en el amor.

—Confío en ellos y eso ya me basta.

Capítulo Tres

(Día uno)

Como todas las tardes, él se acercaba hasta una pequeña capilla para dar la misma lección a María. El lugar estaba reservado exclusivamente a las familias de alto rango en Florencia. Era un espacio pequeño, pero acogedor, ya que solo disponía de dos bancos de piedra y dos sillas frente al altar. Las vidrieras que adornaban los grandes ventanales daban cuenta de varias escenas de la vida pública de Jesús y de su apóstol Juan.

La luz caía sobre el pelo rojizo con reflejos dorados de la chica, arrancando destellos que iluminaban la pequeña capilla. La lección era un tema que tenía tan aprendido que le permitía recrearse en la belleza de ella. Entonces se entretenía en observarla.

—Cuenta la leyenda, que Orión era un hermoso y apuesto chico, cazador infatigable que sobresalía entre los héroes de su tiempo, siendo el más alto y el más fuerte de todos ellos. Se decía de él que, cuando caminaba a través de los mares más profundos, sus hombros sobresalían por encima de las aguas. Artemisa, la diosa de la caza, lo eligió para que formara parte de su séquito y le otorgó sus primeros trabajos. Orión dio muestras muy pronto de su buen hacer y todo aquello que llevaba a cabo se resolvía con la mejor de las suertes. Pero su vanidad fue la causa de su ruina, porque Apolo, hermano gemelo de Artemisa y el que debía salvaguardar su castidad, tuvo celos de los triunfos de un mortal.

Un día Apolo, viendo a Orión a lo lejos, convenció a su hermana para llevar a cabo una estupenda cacería. Ella lanzó su flecha y, como siempre, dio en el blanco. Cuando Artemisa corrió a ver su presa se dio cuenta de que había matado a Orión. Artemisa, desconsolada por la muerte de su amado y uno de sus más intrépidos cazadores, fue a ver a Zeus. El dios se apiadó de ella y lo colocó en el cielo en forma de constelación...

—Esa historia me la has contado muchas veces —contestó la chica reposando su cabeza sobre su pecho—, pero no me canso de escucharla.

—Te la contaré las veces que haga falta, siempre que me dejes. Yo estaré contigo hasta que tú quieras.

—Eso será para toda la vida. Yo ya no puedo vivir sin ti. Tú eres mi ángel. —Se abrazó a su cuello al tiempo que reía plácidamente.

Él la miró con ternura. Sus ojos negros brillaban más hermosos que nunca. Se inclinó y posó sus labios en los ella...

…Abrió los párpados sin entender muy bien qué le estaba pasando. Trató de girar la cabeza, pero, como todos los días, su prisión no le dejaba. Otro sueño. He vuelto a soñar otra vez con ella. ¿Hasta cuándo?, se decía cada mañana con la esperanza de que esa fuera la última vez que soñara despierto. Desde el balcón de sus ojos la veía llegar todos los días, todos, menos ese.

•••••

María escuchaba con el corazón en un puño la conversación que mantenía su abuela con su vecina Mari. No podía creer lo que estaban tramando aquellas dos mujeres. Escondida tras la puerta de su habitación lloraba, porque ahora veía más claro que nunca que la única opción que le quedaba era huir. ¿Por qué su abuela trataba de hacerla siempre infeliz? ¿Y por qué su abuela la consideraba la causante de todas las desdichas que habían ocurrido en la familia? Solo deseaba ser feliz, pero al parecer esa palabra no existía para la Tizná, su abuela. Al menos, agradecía que su hermano Tito hubiera reclamado su custodia.

—¡Ay, Mari! Esta zagalica mía no hace más que darme disgustos. —su abuela estaba sentada en una silla de la cocina pelando unas patatas. Gesticulaba con los brazos exageradamente. Tenía un cuchillo en una mano y la otra se llevaba al pecho—. ¡Pero qué castigo más grande me ha dado el señor! Pues no me dice ahora que quiere seguir estudiando una carrera. ¿Y eso para qué sirve? Si ya sabe leer y escribir, para qué quiere más. Todo el día con un libro en la mano, ¡señor, señor! Pues anda que no la he pillado debajo de la mesa leyendo. Que no, que no la quiero ver con más libros. Que lo que tiene que hacer es trabajar, formar una familia, que ya tiene edad para eso y para más. Tú ya me entiendes.

—Pues claro que te entiendo —contestó la vecina. Se había sentado en una silla de la cocina y ayudaba a pelar judías verdes—. Si es lo que te digo todos los días, tu María la quiero yo para mi Pepe. Tú ya sabes que a mí me gusta mucho tu zagala para mi Pepe, que mi Pepe es muy bueno, pero es que no ha tenido suerte en esta vida, que las malas compañías lo llevan por el camino de la amargura. ¡Ay, señorcico de mi alma! Tengo ya unas ganas de que siente la cabeza... No sabes las noches que me paso sin dormir esperando a que venga.

María se llevó instintivamente la mano al medallón que llevaba colgado al cuello. Desde que se lo había encontrado a los pies del ángel del cementerio no se lo había quitado ni un día. El rubí se iluminó por unos momentos.

—¿Y quién se va a querer casar con ella más que tu Pepe? —siguió hablando la abuela—. Si se conocen desde pequeños, Mari, y que todo el mundo me la mira mal en el barrio. Desde que se murió el abuelo hemos entrado en desgracia. Que tú ya sabes que mi zagala es muy rara y me duele aquí en el pecho que me la mente todo el barrio. Que yo sé muchas cosas, Mari. ¿Qué te crees tú que no sé que la llaman Bruja azul? Pues claro que lo sé.

Desde que María tenía cinco años en su barrio la llamaban Bruja azul, «bruja» por el color de su pelo y «azul» por el color de sus ojos. Ella no se parecía en nada a su familia, pues sin saber muy bien cómo, había nacido con la piel muy blanca y los ojos de un azul intenso que cambiaban de tono según su estado de ánimo. Su cabello era rojizo con destellos dorados o dorado con destellos rojizos, según el día. Por mucho que su familia se empeñara en cortarle el pelo al cero, su cabello parecía tener vida propia. Sin embargo, como buena gitana que era, tenía un cierto don para predecir el futuro leyendo las líneas de las manos. También poseía otra peculiaridad. Podía hacer que una persona cambiara de opinión con solo mirarla a los ojos. Salvo este talento, nada de lo que se decía de ella era cierto. Ni salía por las noches buscando víctimas a las que lanzar maldiciones, como tampoco había deseado la muerte de su hermano ni de su abuelo Rafael.

—Es que la zagalica tiene tela, Tizná. Un poco bruja sí que es, no me puedes negar eso. Si cuando el Rafita le cortó el pelo mu cortico, a la semana ya le llegaba casi a los hombros.

—¡Ay, no me hables de mi Rafita! ¡Qué pena más grande, Mari! Primero se me murió mi Manuel, dejándome a todos los zagales para darles de comer, que la vida está muy cara y que era muy bueno, que tú sabes muy bien que no había un hijo más bueno que mi Manuel. Cada vez que me acuerdo de él… Y después se me muere mi Rafita. ¡Ay, Dios mío! Un zagal tan bueno como mi Rafita y morir como si fuese sido un perro abandonado. ¡Que si fuese sido un payo fuese parado el tren!

—Que sí, Tizná, que la droga es muy mala y está acabando con este barrio asqueroso que está lleno de mierda por todos lados. Ya no se puede vivir aquí. Que primero fue tu Manuel y luego el Rafita, ¡leches! Es que los payos no saben lo que es vivir aquí y lo ven todo muy fácil. A ver cuándo nos da una vivienda en condiciones el alcalde. Tu María sentará la cabeza y mi Pepe también. Que me tiene por el camino de la amargura.

—Y mi María también, Mari, que en vez de ayudar en casa se pasa el día hablando con esa estatua del cementerio, que tiene muchos pájaros en la cabeza. A ver qué hace ella en ese maldito lugar todas las tardes.

María se secó con el dorso de la mano las lágrimas. ¡Cuánto detestaba a su vecino Pepe! ¡Cómo podía su abuela estar pensando en casarla con aquel imbécil! ¡Si solo tenía dieciséis años! Todavía le quedaban muchas cosas que descubrir, muchas cosas que aprender. Si se casaba con su vecino jamás saldría de Águilas. Poco le importaba que la llamaran Bruja azul o que la tacharan de loca cuando iba a hablar con el ángel del cementerio. ¡Qué sabrían ellas de lo que realmente quería! Desde luego, en el momento en que se marchara de su casa, no echaría nada de menos… Salvo a Tito, su hermano. Sus tres hermanas estaban todas casadas y los otros dos hermanos que le quedaban ya no vivían en casa.

Ya había escuchado lo suficiente como para saber que disponía de muy poco tiempo para salir de casa sin que su abuela la descubriera. Encima de la mesa tenía un bolso que se colgó en bandolera, miró si el móvil estaba dentro y se decidió a abandonar la primera casa que había conocido. Abrió la ventana de su habitación, que ni tenía persiana ni cortinas, y salió a la calle. Solo deseaba no encontrarse por el camino a su vecino Pepe. Sacó del bolso su móvil y se colocó los auriculares para escuchar a su grupo de música favorito: The Angels. Estaba compuesto por tres chicos jóvenes de su instituto y una vocalista, que no era muy conocidos fuera de Águilas, pero desde que los escuchó por primera vez, tuvo la sensación de que aquellas canciones iban dirigidas a ella. La primera se titulaba: Dos palabras me separan de tus brazos. La letra le recordaba a la inscripción que había al pie de la estatua del ángel del cementerio:

Sueño con el día en que ella me necesite,

porque juro que ese día iré a por ella”.

Sabes que solo pienso en ti, oh, oh,

que mis días y mis noches los ocupas tú.

Mi hogar está en tus brazos

y mi refugio está en tus labios.

Dime, pequeña, si esto es lo que deseas.

Pues solo has decirme esa palabra.

Dime que me quieres,

dime que me quieres,

tan solo dos palabras

me separan de tus brazos.

Te extraño a todas horas, oh, oh,

no hay consuelo para este solitario corazón.

Las mañanas son frías sin tus caricias.

Las noches son eternas sin tus palabras.

Dime pequeña si deseas volver a mis brazos,

pues en ti está la solución.

Dime que me quieres,

dime que me quieres.

Tan solo dos palabras

me separan de tus brazos.

Tan solo dos palabras

me separan de tus brazos.

Juro que cuando me llames

me tendrás a tu lado.

Juró que siempre esperaría a aquel ángel que parecía sonreírle cada vez que iba al verlo. Tal vez fuera una locura, pero estaba fascinada con aquella estatua de mármol blanco que medía casi un metro noventa. Podía pasarse horas y horas hablando con el ángel, leyéndole poemas en voz alta sin cansarse. Era como el amigo que nunca tuvo en el barrio, pues con el ángel parecía existir una comunicación que iba más allá de las palabras.

Tras pasar las vías del tren, se encontró con quien menos deseaba. El sonido del tubo de escape de una moto la alertó. Su vecino Pepe estaba a menos de tres metros de ella. Apretó el paso y sacudió la cabeza, hasta que unos destellos dorados salieron despedidos en dirección a su vecino.

—¿Dónde vas tan deprisa, María? ¡Mira!, no me digas que no te gusto, que yo sé que sí, que te gusta hacerte de rogar. Mira que estás buena.

Pepe llevaba un cigarro entre los labios, el pelo bien repeinado hacia atrás y una cazadora de cuero, porque eso le hacía parecer más hombre. En una mano llevaba anillos de oro que casi cubrían sus dedos y en la otra mano llevaba un sello con una efigie de Jesús. Del cuello le colgada una cruz de la que se sentía muy orgulloso. El día que la compró proclamó a los cuatro vientos que le había costado más de mil quinientos euros. Desde ese día le llamaban el Milquinientos.

En vista de que María caminaba como si no existiera, Pepe dejó la moto encima de la acera. Le dio una última calada al cigarrillo y lo tiró al suelo.

—Déjame en paz, Pepe. Hoy no tengo ganas de estupideces.

—¡Qué finolis eres cuando quieres! —Pepe fue a agarrarla por la cintura, pero María se desembarazó con un movimiento de cadera.

—¿Cuántas veces te tengo que decir que pases de mí? Está claro que lo que tomas no te sienta nada bien, porque encima de imbécil te está dejando sordo. —María siguió caminando. Tragó saliva y se mordió el labio. No sabía por qué con Pepe solo funcionaba la coerción unas horas. ¿Por qué se le resistía tanto?

—Nadie te va a querer como yo. Que sepas que ya tengo un dinerillo ahorrado para una casa que he visto para mí y para ti. Anda, móntate aquí en mi moto un ratico, que vas a conocer a un hombre de verdad.

—¿Tú eres idiota o qué? —Los ojos de la chica se volvieron de un azul tan intenso que Pepe retrocedió un paso—. ¿No te estoy diciendo que me dejes en paz? Pasa de mí, Pepe. Que no me gustas, que no me voy a casar contigo, que me da igual lo que diga mi abuela, tu madre y el barrio entero.

—¿Y quién te va a querer si todo el mundo sabes que mataste a tu abuelo?

María entrecerró los ojos, se giró hacia su vecino y lo empujó contra la pared.

—¿Has dicho que yo maté a mi abuelo? —Intentaba mantenerse serena, aunque siempre que se encontraba con su vecino, este sacaba lo peor de ella—. Tú no sabes nada acerca de mí. Yo no lo maté, ¿entiendes? Ya puedes decírselo a todo el barrio. Mi abuelo murió de una embolia.

—Si es que hasta enfadada me gustas. —Aprovechó para tomarla por la cintura y atraerla hacia sí. Hizo el amago de darle un beso que María rechazó con otro empujón. Advirtió su aliento a alcohol—. Yo solo sé que me gustas mucho y que tú eres mía.

Ella abrió los ojos y unos destellos azulados cubrieron a su vecino. Entonces experimentó que todo lo que había a su alrededor se iba diluyendo y que solo existían las palabras de María.

—Olvídame, ¿vale? Déjame en paz. ¿Lo has entendido, Pepe? Déjame en paz. Desde hoy vas a olvidar que te gusto. Ahora lo que tienes que hacer es correr a casa y acostarte un rato. Estás bastante pasado.

Pepe asintió con la cabeza. Tras estas palabras, María lo dejó un poco desorientado y sin saber qué hacer. Solo esperaba que esa vez los efectos duraran un poco más que de costumbre.

Fue hasta La Colonia, la playa de poniente. Trató de tranquilizarse, pues solo anhelaba que los planes de ese día salieran como tenía previsto. Ni su vecino ni su abuela le impediría salir, con ayuda de su hermano, esa tarde de Águilas.

Para hacer un poco de tiempo antes de ir a ver Tito, caminó hasta uno de los espigones que había al final del paseo, bajo el castillo. Las gaviotas se concentraban alrededor de los barcos que venían de faenar en el mar. El cielo estaba cubierto de un manto violáceo y el sol aún colgaba del horizonte. Había gente que caminaba tranquila por el paseo al tiempo que algunos chicos aprovechaban para darse los últimos baños en la playa. Se metió por detrás del castillo hasta llegar a la roca que todos conocían como El Roncaor y desde allí hizo su última llamada. Eran muchos los días que frecuentaba esa roca, quizás porque a Pepe jamás se le hubiese ocurrido ir a buscarla ahí.

—Hola, me llamo María y tengo dieciséis años...

—Cuéntanos, María, ¿qué problema tienes? —susurró una voz dulce de mujer al otro lado del teléfono.

—Me gustaría leer unas palabras antes de... bueno antes de irme...

—Adelante, María, en el Teléfono de la Esperanza te escuchamos.