9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

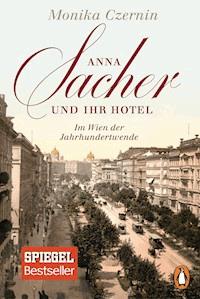

Ein faszinierendes Frauenleben und der Glanz einer vergangenen Epoche

Ihre Gäste und ihr Gespür für die Wiener Gesellschaft haben sie berühmt gemacht: Anna Sacher, legendäre Chefin des Hotel Sacher zur Zeit der Jahrhundertwende. Das Hotel wird zur Bühne, auf der sich alle begegnen: Kaiserin Sisi, Kronprinz Rudolf, Schnitzler, Klimt, Mahler, die Rothschilds und Wittgensteins. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Lebens und zugleich ein Stück europäische Kulturgeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

MONIKA CZERNIN, 1965 in Klagenfurt geboren, studierte Politikwissenschaften und Philosophie in Wien. Die Autorin (u.a. Gebrauchsanweisung für Wien, Die Geschichte der Nora Gräfin Kinsky) und Filmemacherin hat in ihrer umfassenden Recherche viele Quellen zum Hotel Sacher erstmals ausgewertet.Monika Czernin lebt am Starnberger See.

Besuchen Sie uns auch auf www.penguin-verlag.deund www.facebook.com/penguinverlag

Monika Czernin

Anna Sacherund ihr Hotel

Im Wien der Jahrhundertwende

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Das letzte Fest des alten Europa. Anna Sacher und ihr Hotelbeim Albrecht Knaus Verlag, München.

Bildnachweis: Bild © Madame d’Ora/ÖNB/Imagno, Wien

PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.

Copyright © 2014 by Monika Czernin Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2014 by Albrecht Knaus Verlag, München Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: any.way, Cordula Schmitt

Covermotiv: akg-images

Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-23284-9 V002

www.penguin-verlag.de

Für Hans,

der ein großer Ermutiger,ein leidenschaftlicher Leserund ein untrüglicher Kritiker war.

Inhalt

Einleitung

1892 – Anna Sacher trauert, mit Anstand und nicht ohne Stolz

1869 – Eduard Todesco erhöht den Mietzins fürs Sacher

1876 – Carl von Hasenauer, der Höhenflug der Weltausstellung und der anschließende Katzenjammer

1881 – Kaiserin Elisabeth isst trotz Magersucht ein Stück Sachertorte

1884 – Hans Wilczek und Nathaniel Rothschild gehören schon fast zum Inventar des Sacher

1888 – Kronprinz Rudolf bittet seinen Kammerlieferanten Eduard Sacher um ein Diner

1893 – Pauline Metternich kauft Kleiderstoffe bei Jungmann & Neffe

1895 – Arthur Schnitzler isst Austern und feiert die Überwindung des Naturalismus

1897 – Karl Lueger spaziert am Corso, aber meidet das Sacher

1898 – Karl Wittgenstein finanziert (nicht nur) die Secession

1900 – König Milan von Serbien weilt lieber im Sacher als daheim

1902 – Gustav Klimt bringt Auguste Rodin im Sacher-Garten ins Schwärmen

1904 – Gustav Mahler lässt im Sacher seinem Kammersänger den Vortritt

1908 – Madame d’Ora fotografiert Anna Sacher, und die Hunde müssen still halten

1912 – Erzherzog Franz Ferdinand unterschreibt auf einem Tischtuch

1914 – Nikolaus von Szemere feiert ein letztes Fest, und Viktor von Ephrussi zieht ins Sacher

1918 – Ottokar Czernin warnt Felix Salten erfolglos vor der Weltrevolution

1919 – Selbst Camillo Castiglioni bekommt im Sacher kein Rindfleisch

1925 – Max Reinhardt kehrt nach Wien zurück und lässt ins Sacher bitten

1929 – Anna Sacher wird entmündigt und stirbt aus Gram

Quellen

Literatur

Dank

Jedesmal, wenn ich im Gespräch jüngeren Freunden Episoden aus der Zeit vor dem ersten Kriege erzähle, merke ich an ihren erstaunten Fragen, wieviel für sie schon historisch oder unvorstell-bar von dem geworden ist, was für mich noch selbstverständliche Realität bedeutet. Und ein geheimer Instinkt in mir gibt ihnen recht: zwischen unserem Heute, unserem Gestern und Vorgestern sind alle Brücken abgebrochen.

Stefan Zweig: Die Welt von gestern (1970)

Wir befinden uns, wie im Jahre 1914, in einer Phase des Umbruchs. Die Konturen des alten Systems sind im Auflösen begriffen, die neuen Konstellationen sind noch nicht klar erkennbar. Gerade in solchen Momenten, wo das Gleichgewicht ins Wanken kommt, häuft sich das Risiko.

Christopher Clark: Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele (2014)

Wer legt eigentlich fest, dass Fantasie und Dichtung in einer Biografie nichts zu suchen haben?

Virginia Woolf zu Orlando

Einleitung

Leute, die damals noch nicht gelebt haben, werden es nicht glauben wollen, aber schon damals bewegte sich die Zeit so schnell wie ein Reitkamel. (…) Man wusste bloß nicht wohin.

Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1930)

Das Bild zeigt eine Frau in den besten Jahren, sie trägt ein weißes, spitzenbesetztes Kleid, das hübsche Gesicht in die Hand gestützt, die zu Locken getürmten Haare von einem Hut mit Straußenfedern gebändigt. Zwei französische Zwergbulldoggen sitzen auf ihrem Schoß wie bei anderen Leuten Kinder in Matrosenanzügen. Ihr Mund verrät Willenskraft. Klug und skeptisch blickt die Porträtierte den Betrachter an, fast unangenehm ist dieser Blick, der sein Gegenüber präzise taxiert, dem nichts entgeht. Hier ist eine Frau, der man kein X für ein U vormachen kann.

Es ist die wohl berühmteste Fotografie der Anna Sacher. Die legendäre Hotelbesitzerin wusste sich selbstbewusst in Szene zu setzen und in den bodenständigen Satz zu kleiden: »Das Sacher, das bin ich und sonst niemand.« Die Fotografie drückt genau das aus und inszeniert gleichzeitig den Charme und Witz, den diese Kultfigur des Wiener Fin de Siècle gehabt haben muss. Die Fotografin des raffinierten Porträts war eine nicht minder bekannte Dame: Dora Kallmus, genannt Madame d’Ora. So hieß auch ihr Fotostudio, das sie 1907 im ersten Wiener Gemeindebezirk eröffnet hatte. Anna Sacher kannte die junge Frau. Ihr Vater Philipp Kallmus entstammte einer jüdischen Familie aus Prag, er hatte als Hof- und Gerichtsadvokat Karriere gemacht wie so viele Juden der Gründerzeit, die aus den k. u. k. Ländern in die Hauptstadt des Kaiserreiches gezogen waren, zuerst aus Böhmen, Mähren und vor allem Ungarn, später dann auf der Flucht vor den antisemitischen Ausschreitungen in Galizien oder vor der Armut der Schtetl. Philipp Kallmus war schon in den Jahren, als Annas Ehemann Eduard noch lebte, ein gern gesehener Gast im Sacher gewesen, auch wenn sich das seltsam verloren hat in den Geschichten über das Hotel. Und so wird er wohl eines Tages auch seine Tochter der zwanzig Jahre älteren Chefin des Hauses vorgestellt haben. Die d’Ora und die Sacher gehörten zu jenen Frauen der Zeit, die wie selbstverständlich emanzipiert waren, sie hatten ungewöhnliche Karrieren gemacht, und zwar in einem gesellschaftlichen Umfeld, das Frauen derartige Positionen und eine derartige Selbstständigkeit erst allmählich zugestehen wird.

Mit ihrer Fotografie hat Madame d’Ora an der Legende der Anna Sacher mitgewirkt. Die Bullys der Frau Sacher waren fast so berühmt wie die Sachertorte, mit der die ganze Geschichte noch vor der bürgerlichen Revolution von 1848 im Wiener Biedermeier ihren Anfang nahm. Die Hündchen fügten sich geschmeidig zu den zahlreichen Anekdoten über Erzherzöge und andere meist aristokratische Gäste, die sich in den Salons und Separees des Hotels tummelten und die Gerüchtebörse der Stadt mit allerlei Pikanterien zu füttern wussten. Der bloß mit einem Säbel bekleidete Erzherzog Otto, der stets in Husarenuniform auftretende Dauergast Nikolaus Szemere samt illustrer Runde, der nackte Kronprinz höchstpersönlich mit König Milan von Serbien und Eduard Sacher im Praterteich und so weiter und so fort. Das Sacher war immer mehr als ein Hotel: Es war einer der Mittelpunkte der Wiener Gesellschaft, ein Dreh- und Angelpunkt der großen Epoche vor dem Ersten Weltkrieg und der bitteren Zeit nach dieser Urkatastrophe, einer Zeit, die heute von Historikern gern als ein Kontinuum, als »lange Jahrhundertwende« (von 1880–1930) bezeichnet und gedeutet wird.

Bis heute hängt die Fotografie der Anna Sacher im Gang von der Hotellobby zum Restaurant »Anna Sacher«. Vor dem Hotel halten Fiaker, Menschen eilen in die Staatsoper, der k. u. k. Hoflieferant Jungmann & Neffe lässt krachend die Rollläden herunter, ein paar Herren, sehr elegant und aus der Zeit gefallen, betreten das Hotel. Im Raum lesen wir die Zeit: Nirgends gilt das so sehr wie in Wien. Hier lärmt nicht nur das Heute, sondern auch das Gestern, und so muss man nicht viel tun, um die Zeit hundertfünfzig Jahre zurückzudrehen und sich die Geräuschkulisse vorzustellen, als die Ringstraße – damals noch die größte Baustelle Europas – von Kaiser Franz Josef feierlich eröffnet wurde. Statt Autos rumpelten Fiaker und Equipagen über das Stöckelpflaster, was für großen Lärm sorgte, und aus dem Stimmengewirr der Menschen hörte man neben Deutsch und Französisch die unzähligen Sprachen des Habsburgischen Vielvölkerstaates heraus.

Was für eine Zeit! Die Gründerzeit, die Ringstraßenepoche, die Zeit des Liberalismus! Alles wandelte sich damals – Technik, Städte, Verkehrswesen, Wissenschaft und der Alltag der Menschen. Alles war auf Veränderung programmiert, auf Bewegung, ja Beschleunigung. Kapitalismus und freie Marktwirtschaft feierten einen Sieg nach dem anderen, schufen aber auch eine Ungleichheit, deren soziale Sprengkraft von den oberen Zehntausend unterschätzt wurde. Wenn man heute die Ringstraße entlanggeht, kann man diesen Geist noch spüren, man muss nur den Blick über die prunkvollen Fassaden gleiten und sich die Geschichten der Gebäude und des Lebens, das sich hinter ihren Mauern abgespielt hat, erzählen lassen.

Dreißig Jahre später dann, um die Jahrhundertwende, war Wien mit seinen fast zwei Millionen Einwohnern zu einer der größten Städte der Welt geworden, eine nervöse Metropole, eine Stadt der Millionäre und der Obdachlosen, eine Hochburg der Künste und Wissenschaften, das Mekka der modernen Medizin, Ökonomie, der Rechtswissenschaften und der Chemie. Überall nur Superlative. Es kam zu einer wahren Explosion des Schöpferischen. Die Künstler des Fin de Siècle sind weltberühmt: Gustav Klimt, eine Generation später Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Auch in der Musik geschah Bahnbrechendes – vor allem durch Gustav Mahler und Arnold Schönberg. Und in den Cafés der Stadt traten sich die Literaten auf die Füße und schufen Werke voller Zeitlosigkeit. Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Karl Kraus, Hermann Broch und Felix Salten. Und natürlich Sigmund Freud, dessen Analyse der Seele das Selbstbild des Menschen und den Blick auf die Kultur unwiderruflich verändern sollte. Er bat seine Patientinnen auf die Couch und entließ sie als krönenden Abschluss womöglich auf einen nervenberuhigenden Tee in den Damensalon des Sacher.

Im gesellschaftlichen Leben der späten Habsburgermonarchie gaben seit Jahrhunderten der Hof und die Aristokratie den Ton an, die Erzherzöge, die Metternichs, Kinskys, Schwarzenbergs, Wilczeks und Hohenlohes. Sie achteten auf soziale Distinktion und durch die Etikette gezogene Schranken. Jene sogenannte erste Gesellschaft mischte sich mit niemandem, schon gar nicht mit den gesellschaftlichen Aufsteigern der zweiten Gesellschaft, wie man im hierarchieverliebten Wien zu den höheren Beamten und zum Großbürgertum zu sagen pflegte. Das waren vor allem die jüdischen Großhändler, die Fabrikanten und Bankiers. Und dennoch: Auch der alte Adel wusste, dass, wer seine Stellung behaupten und nicht nur auf seinen Landgütern mächtig sein wollte, mit der neuen Zeit gehen musste, mit der Industrialisierung, dem Welthandel, der Börse. Keine andere gesellschaftliche Gruppe prägte die Gründerzeit und Jahrhundertwende so stark wie das jüdische Großbürgertum, das sich durch die Gleichstellung der Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts gebildet hatte. Über die Hälfte der Wiener Millionäre waren jüdischer Herkunft, in Deutschland waren es hingegen nur sechzehn und in England nur zwei Prozent. Sie alle, die Rothschilds, Ephrussis, Todescos, Königswarters, Liebens, Schey von Koromlas, Epsteins oder Gutmanns hatten ihre Palais im eleganten vierten Bezirk oder auf der Ringstraße – in unmittelbarer Nähe des Sacher also, das sich hinter der neuen Hofoper direkt am Ringstraßenkorso befand. Und so kann es eigentlich gar nicht sein, dass diese meist nur in ein bis zwei Generationen zu Reichtum und wirtschaftlichem Einfluss gelangten Großbürger nicht im Sacher verkehrten, nur weil fast niemand von ihnen in der berühmten Bildergalerie der Anna Sacher hängt oder das berühmte Gästetischtuch der Anna Sacher vor allem ein Who’s who des europäischen Adels ist. Und wenn sie doch alle im Sacher gewesen sind, wieso tauchen sie dann so selten in den Geschichten und Büchern über das Hotel auf? Und was sagt uns diese Lücke über die damalige Zeit?

Als Anna Sacher 1930 starb, schwelgten die Zeitungen in Habsburg- und Monarchie-Nostalgie und zementierten so das Klischee vom Sacher als jenem Ort, an dem Aristokraten und Erzherzöge ein- und ausgingen, als dem Ort, an dem die Hofgesellschaft zu speisen geruhte, wenn sie bei Hofe nicht satt geworden war. Das Sacher galt als Hort jener oberflächlichen und verschwendungssüchtigen Adligen, die, wie Hermann Broch befand, längst »die Flucht ins Unpolitische« angetreten hatten und im »flüchtigsten Lebensgenuss« – dem saisonalen Auf und Ab von Jagden, Bällen und Pferderennen – ihr soziales Überleben zu finden glaubten. Und so lautete denn auch der Tenor aller Geschichten und Artikel, die ich über das Sacher gehört und gelesen hatte. »Es ist das Hotel zum alten Österreich«, schrieb etwa das Wiener Journal zum Tod Anna Sachers. »Denn hier ging aus und ein, was zu den Notabilitäten der österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte. In den Speisesälen ließen sich österreichische Erzherzöge blicken, ungarische Magnaten aßen hier das berühmte Wiener Beinfleisch, tranken alte Bordeauxweine, Grafen und Barone machten die Honneurs und ließen sie sich machen.« Manche der Herren hatten es zu nichts gebracht außer zu einem imposanten Stammbaum und zu einem umfassenden Wissen über Genealogie. Andere wiederum waren in die Lenkung der Monarchie involviert, so etwa die Grafen Apponyi, Taaffe oder Czernin, die sich ebenfalls zu den Stammgästen des Sacher zählten. Sie haben in den Separees des Hauses sicher nicht nur mit Ballerinen und Theatersoubretten geflirtet, sondern auf dem neutralen Boden des Hotels schwierige politische Verhandlungen geführt und wichtige Entscheidungen getroffen.

Nur in der Arbeiterzeitung findet sich ein Hinweis auf das jüdische Großbürgertum und seine Beziehung zum berühmten Haus. In seinem Nachruf auf Anna Sacher im Februar 1930 schreibt das Blatt: »Ihr Hotel Sacher ist mehr gewesen als eine bloße, über das Normalmaß kapitalistischen Behagens hinausgehende elegante Gaststätte, die Menschen kleinbürgerlicher Herkunft nur dann ihre Pforten öffnete, wenn sie Ballerinen waren oder sonst etwas Ähnliches, mit weiblichen Reizen Gepaartes. Das Hotel Sacher war geradezu eine vom spanischen Hofzeremoniell befreite Filiale der Hofburg.« Und dann weiter: »Von Erzherzögen wimmelte es bei Sacher, aber trotzdem gab es dort keinen Arierparagraphen. Die ganz feinen Juden, die Grundbesitz und Jagden besaßen, waren ganz wohlgelitten, auch solche, die sich irgendwie auf Unterhaltungskünste verstanden, zum Beispiel die Operettenlibrettisten, deren Werke ja für diese feudalen Kreise den Inbegriff der Literatur bildeten.« Einige Jahre später vermerkte der Völkische Beobachter abschätzig über das Hotel, dass es »nicht salonfähig« sei, »denn dort trifft sich die Reaktion und das Judentum«. Zwischen all den homogenen Adelsgeschichten ließen mich diese beiden Artikel aufhorchen und nach Beweisen und Namen für eine Geschichte suchen, die bisher nicht über das Sacher und seine Welt erzählt worden ist.

Doch wo würde ich eine Liste all jener Hotel- und Stammgäste finden, die aus dieser sogenannten zweiten Gesellschaft stammten? Wie konnte ich herausfinden, inwiefern das Sacher möglicherweise sogar einer der wenigen Orte war, an denen sich die erste und die zweite Gesellschaft – Adel und Bürgertum – mischte? Und war das Sacher vielleicht gar nicht der Gipfel der Nostalgie, zu dem es nach dem Tod der Anna Sacher gemacht wurde, sondern vielmehr ein gänzlich moderner Ort, das Sinnbild einer Epoche, die in waghalsigem Tempo all jene geistigen Strömungen und Entwicklungen hervorbrachte, die wir gemeinhin erst dem 20. Jahrhundert zuschreiben? Konsumkultur und Tourismus, Frauenemanzipation und das Aufbrechen sexueller Regeln, modernes Marketing, Klatschpresse, neue Technologien und die Globalisierung der Märkte. Ein Ort, an dem sichtbar wurde, dass die Donaumonarchie mitnichten morsch und deshalb zielgerichtet ihrem Untergang zustrebte, sondern dass sie ein durchaus lebensfähiges, sich den wechselvollen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen anpassendes, komplexes Staatsgebilde war, das seine Legitimität erst durch den verlorenen Weltkrieg und dessen zynische Brutalität eingebüßt hatte?

Eines Tages drückte mir die heutige Anna Sacher, die Grande Dame des Hauses, Elisabeth Gürtler, eine große hölzerne Schatulle in die Hand. Darin fanden sich Kondolenzkarten, die Anna Sacher anlässlich des Todes ihres Mannes Eduard im Jahr 1892 erhalten hatte. Sie waren mit größter Sorgfalt auf Kartons geklebt. Diejenigen, auf deren Rückseite sich auch noch Beileidsworte fanden, waren nur an einer Schmalseite festgeklebt worden, um sie umblättern und lesen zu können. Die Schatulle, mit Samt ausgeschlagen und im Deckel mit einigen Fotografien Eduards und einigen Orden verziert, erzählte nicht so sehr von einer Witwe, die sich durch die vielen Beileidsbekundungen getröstet fühlte, sie war vielmehr ein Beweis der gesellschaftlichen Stellung des von Eduard 1867 gegründeten Hotels als eines der ersten Häuser der Stadt – eine illustre Kundenkartei sozusagen. Und tatsächlich: In den Kondolenzkarten fanden sich nun all jene Namen, die ich gesucht hatte. Über die Hälfte derer, die der Witwe ihr Mitgefühl aussprachen, entstammten dem jüdischen Bürger- und Großbürgertum. Mit dem Rest – erstaunlicherweise sind hier die Vertreter der Hocharistokratie spärlich gesät – ergab die Liste ein treuliches Abbild der Ringstraßengesellschaft. Eine vielstimmige Geschichte in einer Holzschatulle.

Die Industrialisierung hatte Österreich verspätet erreicht, umso mehr boomte in der Folge die Wirtschaft im Habsburgerreich. Zwischen 1870 und 1910 wuchs sie stärker als in den anderen westeuropäischen Staaten. Österreich-Ungarn hatte die Überholspur entdeckt, die Industrie- und Handelshäuser gründeten Niederlassungen von England bis Russland, Eisenbahn- und Fahrzeugbau, Elektro-, Kohle- und Konsumgüterindustrie waren der Motor einer vom Wirtschaftswachstum geprägten Zeit, die nach der Ernüchterung des Börsenkrachs von 1873 in den 1890er Jahren noch einmal Fahrt aufnehmen und bis zum Weltkrieg anhalten sollte.

Der Liberalismus freilich – jener politische Zwilling des Gründerzeitkapitalismus – erfuhr durch den Schwarzen Freitag am 9. Mai 1873 einen Schock, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Ausgelöst durch wilde Spekulationen im Zuge der Weltausstellung, die nur acht Tage zuvor ihre Tore geöffnet hatte, war der Börsenkrach der Auftakt einer politisch unsteten Epoche. Damals und in den späten 1920er Jahren brachten die Folgen der wirtschaftlichen Krise populistische Bewegungen an die Macht. Mit Karl Lueger und seiner Christlichsozialen Partei war Wien seit deren Wahlsieg im Jahr 1895 die einzige europäische Hauptstadt mit einem gewählten antisemitischen Gemeinderat. Adolf Hitler, der nach der Jahrhundertwende als Kunstmaler in Wien weilte, lernte von den Wiener Deutschnationalen und Antisemiten. Erst später allerdings griff er auf jene antisemitischen Klischees zurück, die er in Wien kennengelernt hatte, und bezeichnete den judenfeindlichen Vordenker Georg von Schönerer und den antisemitischen Volkstribun Karl Lueger als seine Vorbilder.

Lueger, so heißt es, war kein Freund des Sacher, und Anna Sacher war wohl auch keine Freundin des Bürgermeisters. Wie auch. Er war der Herr der Stammtische aller kleinbürgerlichen Wirtshäuser der Stadt, während sie – mit ähnlich charismatischem Talent ausgestattet – Gastgeberin einer internationalen, vornehmlich aus Adeligen und jüdischen Großbürgern bestehenden Oberschicht war, die das Feindbild des kleinen Mannes darstellte.

Kulturell war die Ringstraßengesellschaft bis in den letzten Lebensbereich hinein von Hans Makart geprägt. Der aus Salzburg stammende Maler schuf nicht nur die wichtigsten Gemälde des Historismus, er beeinflusste auch die Interieurs der Ringstraßenpalais. Selbst die Mode und die Art, wie Feste gefeiert wurden, waren den Regieanweisungen des Universalkünstlers unterworfen. Als er 1884 mit nur vierundvierzig Jahren starb, war eine Epoche zu Ende gegangen. Ihr folgte ein beispielloser Aufbruch in die Moderne, der Jugendstil Gustav Klimts und der Expressionismus Schieles und Kokoschkas. Die jugendlichen Rebellen versammelten sich in der Secession, nicht weit vom Künstlerhaus entfernt, dem Hans Makart jahrelang vorgestanden war. Mitfinanziert wurden beide Institutionen von dem Inbegriff des Gründerzeitkapitalisten, von Karl Wittgenstein, dem Vater des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Und nicht nur er, auch Klimt, der teuerste Maler seiner Zeit, schätzte die Atmosphäre des Sacher, insbesondere den eleganten Sacher-Garten im Prater.

Die Literaten des Fin de Siècle haben bekanntlich die Caféhäuser der Stadt unsterblich gemacht, auch wenn einige von ihnen durchaus das Geld hatten, mit der High Society im Sacher mitzuhalten und dies auch taten – etwa Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal und vor allem Arthur Schnitzler. Auch Karl Kraus war gut betucht, doch der Schöpfer der Letzten Tage der Menschheit hat in seinem Opus magnum das Sacher zwar wiederholt erwähnt, als Gast fühlte er sich hier wohl eher deplatziert. Gustav Mahler, der von 1897 bis 1907 Hofoperndirektor war, konnte hingegen gar nicht anders, als im Sacher zu dinieren – das Restaurant des Hotels galt nicht nur als verlängerter Speisesaal der kaiserlichen Hoftafel, sondern auch als Kantine der Oper, und Leute wie der Startenor Leo Slezak waren wohl in den Speisesälen und Separees des Sacher mehr zu Hause als in ihren sicher nicht unbehaglichen Wohnungen.

Auch die kulturelle Blüte, die Wien zu dieser Zeit erlebte, entsprang der gesellschaftspolitischen Entwicklung der Stadt. Als das Großbürgertum in den 1890er Jahren durch den Erfolg von Luegers »Politik der neuen Tonart« die Macht verlor, zogen sich, wie der Kulturhistoriker Carl Schorske gezeigt hat, die Bürgersöhne in den ästhetischen Tempel der Kunst zurück, für den ihre Eltern sie in Nachahmung des aristokratischen Lebensstils ausgebildet hatten. Unter ihnen befand sich eine große Anzahl von jüdischen Bürger- und Großbürgerkindern. Selten jedoch war die Rebellion der Jugend so künstlerisch produktiv, so überragend innovativ, eine solche Entladung kreativer Energie.

Dies war die Epoche, in der sich das Leben der Anna Sacher entfaltete. Eine Zeit, in der die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklungen aufs Engste miteinander verwoben waren, und die erst endete, als mit dem großen Krieg »die Lichter in Europa ausgingen«, wie der britische Außenminister Sir Edward Grey voraussah. Nicht, dass die sozialen und politischen Phänomene dieser Zeit ausweglos auf die Tragödie zusteuerten. Erst unser heutiger Blick erweckt manchmal den Anschein, dass alles so kommen musste. Für die damaligen Menschen war der Erste Weltkrieg vor allem ein Schock, eine mächtige Zäsur und ein apokalyptischer Traum, aus dem es nach vier Jahren der Zerstörung nur ein böses Erwachen gab. Wien war nun nicht mehr das Zentrum eines großen, bunten Völkergemischs, nicht mehr die Residenz einer Dynastie, sondern die Hauptstadt eines kleinen Landes. Eine Stadt, in deren Mauern all die Bitterkeit der Zeit eingeschrieben stand und die bloß einen zaghaften, letztlich in die nächste Katastrophe führenden Neuanfang wagte. Demobilisierte Soldaten und heimgekehrte Kriegsgefangene berichteten von der Revolution in Russland und den Arbeiterprotesten in Berlin. Auf den Straßen sah man viele »Zitterer« – Männer mit Schützengrabenneurose – und natürlich all die Amputierten. Die Not der Zeit war allerorten greifbar, und Kriegsgewinnler, Fälscher und Schwindler schlugen daraus auf ihre Weise Profit. Von diesen neuen Reichen verkehrten manche im Sacher – die Hotelierin musste es dulden, wollte sie ihr Haus über die schweren Zeiten hinwegretten.

Der Antisemitismus aber, der im Zuge der Wirtschaftskrise der 1880er Jahre wieder aufgeflammt war, gewann in den Jahren nach dem Krieg in Wien noch zusätzlich an Boden. Krawalle an der Universität, Demonstrationen gegen die »Pest des Ostjudentums«, es war unmöglich, den anschwellenden Bocksgesang nicht zu hören. Und die galoppierende Inflation trug das Ihre zur Stimmung gegen die »Geldjuden« und zur Suche nach Sündenböcken bei.

Als Dora Kallmus Anna Sacher 1908 fotografierte, war »die Sacher«, wie sie allerorten der Einfachheit halber genannt wurde, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Seit dem Tod ihres Mannes 1892 führte sie das Hotel alleine. Sie stand kurz vor ihrem 50. Geburtstag, der ihr, so zeigt die Fotografie, nicht den leisesten Hauch von Alter beschert hatte. Sie hatte drei Kinder großgezogen, zwei Mädchen und einen Sohn, der seiner Mutter stets Sorgen bereitete. Auch war die eine Tochter mit neunzehn Jahren gestorben. Kein gewöhnlicher Tod, die Mutter wusste es wohl, doch hatte sie für die Schattenseiten des Lebens weder das richtige Gespür noch die nötige Zeit und Muße. Sie war in erster Linie eine öffentliche Figur in einer öffentlichen Position. Auch ihre eigenen Herzenswünsche hatte sie stets nachrangig behandelt, wenn sie es auch nicht vermochte, ihre Leidenschaften gänzlich zu ignorieren. Als sie 1930 starb und mit dem nötigen Pomp zu Grabe getragen wurde, war es ihr – der genialen Marketingstrategin – gelungen, ihr Hotel in eine Legende zu verwandeln.

Ein Hotel ist immer auch eine Bühne, sein Personal und seine Gäste die Schauspieler. Die Stücke, die hier gegeben werden, reichen von der Komödie über die Tragödie bis zur Farce. Ein Ort, an dem die Zeit vorbeizieht mit ihren Moden, ihren vorlauten und leiseren Tönen, mit ihrer Verwandlungskunst, ihrer Oberflächlichkeit und ihrer ganzen dahinterliegenden Komplexität. Dem Schauspiel rund um Anna Sachers Leben zuzusehen, die einzelnen Akte wieder zum Leben zu erwecken und so manchem gut gehüteten Geheimnis auf die Schliche zu kommen, ist Ziel dieses Buches. Das verlangt da und dort dramaturgische Eingriffe in die Realität, ohne dass das, was hier erzählt wird, erfunden ist. Es hat sich alles zugetragen, ein Panorama von beträchtlicher Farbigkeit und Dichte, ein vielstimmiges Musikstück wie eine Oper oder vielmehr eine Operette. Im Hotel Sacher hatte eine wechselhafte Epoche ihren Auftritt. Die Regie führte eine bemerkenswerte Frau – Anna Sacher.

1892Anna Sacher trauert, mit Anstand und nicht ohne Stolz

Man sagte immer »der Sacher«, aber eigentlich sollte man sagen: »die Sacher«. Nämlich Frau Anna Sacher. (…) Die Sacher ist keine gewöhnliche Wirtin, sie ist eine patrizische Dame.

Ludwig Hirschfeld: Wien. Was nicht im Baedeker steht (1927)

Der Winter hielt Einzug in der Stadt. Anna Sacher blickte aus dem Fenster ihres Büros hinaus zur Hofoper. Schneeflocken tanzten durch die Luft, und auf der Straße glitzerten Eiskristalle. Noch hatte keine Droschke Spuren durch den frischen Schnee gezogen, es war früh. Sehr langsam nur graute der Morgen. Die Zeitungen, allen voran die Neue Freie Presse und die Wiener Zeitung, lagen schon für Anna bereit, aber das Zimmer war noch kalt, gerade erst war das Feuer im kleinen Ofen angezündet worden.

Sind gnädige Frau schon wach?, hatte ihr einer der Frühstückskellner mit einem Anflug von schlechtem Gewissen zugerufen, als er Anna das Hotel betreten sah. Normalerweise stellte er den Kaffee pünktlich, und kurz bevor die Chefin kam, auf ihren Schreibtisch.

Bin gleich bei Ihnen, hatte er hinzugefügt und war Richtung Küche geeilt, während Anna den Pelzmantel abgestreift, dem Portier überreicht und ihr Büro betreten hatte. Ihr morgendlicher Weg war nicht weit, die Wohnung lag bloß um die Ecke, und der Pelz, den sie trug, war mehr als ein Schutz gegen die Novemberkälte.

Ist schon gut, Johann, hatte Anna müde geantwortet. S’ ist ja kaum hell.

Nun lauschte sie der Morgenmannschaft, die durch die Gänge in den Speisesaal huschte. Sie hörte Teller klappern, das Silberbesteck klingeln, Gläser klirren. Das unaufdringliche, wohltemperierte Geräusch eines Hotels am frühen Morgen. Es beruhigte sie, und wie stets ließ sie sich auch heute die Zeit bis zum Eintreffen der ersten Lieferanten und der Post nicht nehmen. Der Kellner eilte herein und stellte eine Tasse Kaffee vor ihr ab. Sie nahm einen besonders kräftigen Schluck, sie hatte schlecht geschlafen. Die Sorgen waren in ihre Träume eingesickert wie Gift ins Grundwasser. Sie war jede Stunde aufgewacht und hatte lange schlaflos dagelegen. Eduards Zustand bereitete ihr zunehmend Kummer. Seufzend blätterte sie in der Neuen Freien Presse.

Wegen Schneefalls hatte die Kaiserin ihre Abreise zur Jagd nach Mürzsteg aufgeschoben. Im ungarischen Abgeordnetenhaus hatte Graf Apponyi wieder einmal eine flammende Rede gehalten. Bei der Sitzung der Jungtschechen in Prag waren Prinz Schwarzenberg und Graf Eugen Czernin überraschend erschienen. Anna hatte die Angewohnheit, die Zeitungen nach all jenen Namen zu durchsuchen, die des Öfteren als Gäste bei ihr im Sacher weilten. Die Kurzmeldungen aus Lemberg, Budapest, Temeswar überflog sie unkonzentriert, den Economist übersprang sie mit schlechtem Gewissen. Dann aber blieb sie an der Erwähnung Hermann Königswarters hängen. Der Baron war als Gesellschafter ins Großhandelshaus Moritz Königswarter eingetreten. Der Alte, wie sie den Patriarchen des Bank- und Handelshauses, Moritz Königswarter, nannte, war eine imposante Figur, was man von seinen Söhnen, Hermann und Heinrich, leider nicht mehr sagen konnte.

Geld, Anna schüttelte den Kopf, verdirbt. Sie würde ihm gratulieren müssen, wenn er das nächste Mal im Sacher dinierte. Sie blätterte weiter. Die Börsennachrichten. Es würde ein ganz normaler Tag werden, nicht einmal an den Theatern und Opernhäusern der Stadt war fern des üblichen kulturellen Rauschens, das die Donaumetropole wie selbstverständlich erfüllte, Weltbewegendes zu erwarten.

In den 1890er Jahren hatte der Fortschrittsglaube der Gründerzeit – jene glanzvolle Epoche der Habsburgermonarchie, der auch das Hotel Sacher seine Entstehung verdankt, bereits feine Risse bekommen. Den Schock des Börsenkrachs von 1873 hatte die Ringstraßengesellschaft zwar längst verdrängt, doch eine diffuse Angst vor dem Absturz war geblieben. Sie sorgte dafür, dass sich, wer es vermochte, noch mehr an seinen Aufstieg klammerte als zuvor. Das Kaiserhaus, das seit dem Mittelalter die Geschicke Österreichs bestimmte, gab den Menschen schon allein durch seine Langlebigkeit ein trügerisches Gefühl von Ewigkeit. Und die Vielvölkermonarchie war ein Universum ganz eigener Art, reich an Ländern und Kulturen, mit Menschen auf den unterschiedlichsten Stufen der Entwicklung, von den neuen Superreichen in der Hauptstadt bis zu den Bauern und Tagelöhnern in den hintersten Ecken Galiziens oder des Balkans, in denen die Zeit seit jeher stillzustehen schien. Diese Vielfalt hatte die Monarchie vergessen lassen, dass es für Staaten des 19. Jahrhunderts eigentlich zum guten Ton gehörte, Kolonien in Übersee zu besitzen. Man war einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt, allein die inländischen Nachrichten waren so bunt, dass sie ausreichten, die Bewohner des Reichs zu unterhalten oder, was ebenfalls ununterbrochen vorkam, in Sorgen zu stürzen.

Die Ringstraßenzeit war auch Annas Sachers Epoche, ihr Denk- und Gefühlsraum ihr geografisches Koordinatensystem. Bei ihrer Geburt am 2. Januar 1859 war der kaiserliche Abbruchbefehl der alten Stadtmauern gerade mal zwei Jahre alt gewesen. Das alte Kärntnertor, da, wo zehn Jahre später die neue Hofoper und noch einige Zeit später das Hotel Sacher entstanden, war gerade fertig abgerissen worden. Für Jahrzehnte verwandelte sich Wien in die größte Baustelle Europas. Eduard Sacher war sechzehn Jahre älter als seine Frau und somit noch vor der bürgerlichen Revolution von 1848 geboren. Sie beide gehörten dem aufstrebenden Bürgertum an, einer heterogenen Gesellschaftsschicht, die vom Kleinbürger bis zum Millionär reichte. Doch eines hatten sie alle gemeinsam: nämlich den Glauben, durch eigene Fähigkeit und Leistung Wohlstand schaffen und mehren zu können. Die Aufstiegschancen, die der liberale Staat und die kapitalistische Privatwirtschaft dieser neuen Schicht boten, gaben ihnen allen, den Großkapitalisten und Spekulanten, den größeren Gewerbetreibenden und Händlern ein neues Gefühl wirtschaftlicher Macht.

Die Stellenanzeigen überflog Anna voller Eile, ihre Gedanken schweiften ab zu Eduard, den Kindern. Wie würden sie wohl reagieren, wenn das Unfassbare passierte? Sie stockte. Nur nicht daran denken. Lieber wandte sie sich den Stellenanzeigen zu. Immer war sie auf der Suche nach guten Stubenmädchen. Sie ging die Spalten durch: »Anständiges Stubenmädchen«, »Besseres Stubenmädchen«, »Junges williges Mädchen«. Bei der letzten Annonce schüttelte sie den Kopf. Das waren die Schlagzeilen, die dem Gastgewerbe einen halbseidenen Anstrich verliehen. »Mädchen vom Lande, 18 Jahre alt, wünscht bei einer Familie unterzukommen … verlangt freie Station und bessere Behandlung ohne Bezahlung.« Was für ein Elend, dachte sie sich. In keiner Berufsgruppe lag die Selbstmordrate höher als bei den Dienstmädchen vom Land. Ohne Geld waren sie samt und sonders der Willkür des Hausherrn ausgeliefert, und die Ehefrauen hatten gelernt, darüber hinwegzusehen. Da ging es den Stubenmädchen im Sacher schon besser. Eduard hatte sich in diversen Gremien für die Professionalisierung des Hotel- und Gastgewerbes eingesetzt. Es war ihm immer arg gewesen, wenn sein Stand durch Schreckensmeldungen wie Selbstmorde oder die astronomisch hohen Tuberkulosezahlen in Misskredit geriet. Er hatte sogar einen Unterstützungsverein der Gastwirte und Hoteliers und eine Fortbildungsschule ins Leben gerufen. Ein Hotel war eben auch ein Scharnier zwischen sehr heterogenen Gesellschaftsschichten, hier verkehrten Gäste, die gut und gern an einem Abend das ausgaben, was ein Dienstmädchen im Jahr verdiente. Das ganz große Elend im Wien der Zeit fing freilich fern dieser Lebensentwürfe an. Es wimmelte nur so von Millionären, die sich Paläste auf der Ringstraße leisteten, aber auch von Obdachlosen, die darunter, in den Kanälen, eine klamme Zuflucht suchten.

Die Leopoldstadt, in der Anna Sacher – damals trug Sie noch ihren Mädchennamen Fuchs – ihre Kindheit zugebracht hatte, war der größte und bevölkerungsreichste Bezirk der damaligen Kaiserstadt. Die katholische Familie Fuchs wohnte in der Rothen Sterngasse 427, um die Ecke, in der Zirkusgasse, ging Anna zur Volksschule. Also mitten im Herzen des jüdischen Wien. Im 17. Jahrhundert bestand hier das Ghetto, es folgten Vertreibung und Tolerierung, Willkür und Gewähren, parallel zu den Finanzbedürfnissen des Hofes, bis mit dem Toleranzedikt unter Josef II. und der Aufhebung sämtlicher Arbeits- und Wohnbeschränkungen nach der bürgerlichen Revolution von 1848 der Aufstieg des Judentums in der Habsburgermonarchie begann. Es war ein beispielloser Aufstieg. Die große jüdische Einwanderung aus allen Teilen der Monarchie setzte aber erst 1860 ein. Wien wirkte wie ein Magnet, seine deutsche Kultur und die deutschen Werte zogen vor allem aufstiegswillige Juden in die Reichsmetropole. Der Brückenkopf dieser Einwanderung war die Leopoldstadt. Hier kamen sie alle an: Theodor Herzl ebenso wie Sigmund Freud, Victor Adler oder der Vater von Arthur Schnitzler. Wer konnte, blieb nur vorübergehend und zog bald in den großbürgerlichen Bezirk Alsergrund oder gar in die Ringstraße um.

Annas Vater, Johann Fuchs, war ein alteingesessener, aber eben nicht koscherer Fleischhauer, einer von denen, die es zu etwas gebracht hatten. Sein Geschäft in der Taborstraße war eine kleine Goldgrube. Als Anna fünf Jahre alt wurde, konnte Johann das Wohnhaus in der Rothen Sterngasse kaufen und so in die damals rasch wachsende Schicht der Hausbesitzer aufsteigen. Immobilien- und Finanzgeschäfte waren die verheißungsvollsten Verlockungen der Zeit – und die Wirtschaftsbereiche, in denen der ökonomische Aufschwung schließlich verspielt wurde.

Für die gläubigen Juden des Viertels begann am Freitagabend der Sabbat mit dem traditionellen Sabbatmahl, und am Samstag, wenn sie in den Leopoldstädter Tempel oder eine der anderen Synagogen strömten, erreichte der jüdische Ruhetag seinen Höhepunkt. Anna und ihre Familie gingen indes am Sonntag in die Pfarre St. Leopold, in der das Mädchen auch getauft worden war. Die Mutter musste stets mahnen, wenn die Familie zum Kirchgang aufbrechen wollte. Anna hörte nicht auf sie, sie spielte lieber Fangen mit den beiden älteren Geschwistern, mit Alois und Franziska. Auch der Vater drohte seiner Kinderschar, er würde ihnen den Hintern versohlen, wenn sie nicht endlich kämen. Dann, im Sonntagsgewand, spazierten sie endlich los, die Mutter trug den Kleinsten, Eduard, auf dem Arm. Der Weg zur Kirche war nicht weit, und dennoch tauchte Anna dabei in die fremde Welt der orthodoxen Juden ein, Männer in Kaftan und mit Beikeles, Frauen unterwegs zum koscheren Fleischer. Sie hörte Jiddisch und roch an Pessach die frisch gebackenen Mazzen.

Anschließend an den katholischen Gottesdienst gab es bei den Großeltern mütterlicherseits das Sonntagsessen. Die Reitters stammten aus dem Bayerischen, begüterte Gastwirte, die es nach Wien verschlagen hatte.

Kurz vor Annas Geburt ließen sie sich porträtieren. Das Gemälde zeigt ein elegantes Paar mit feinen Gesichtszügen und kostbaren Kleidern – er mit einem Pelz um die Schultern, einem Zwirbelbart wie Napoleon III., während sie kostbare Brüsseler Spitze und hübsche Juwelen trägt. Sie hält einen Fächer nachlässig zusammengeklappt in den Händen, die so gar nicht nach harter Arbeit aussehen, sondern nach Verfeinerung, Muße und Tanz. Wer weiß schon, was dem Künstler Joseph Plank aufgetragen wurde, doch das Bild wirkt wie die Selbstdarstellung reichlich selbstbewusster Leute, die nach der Mode der Zeit ihren beträchtlichen Wohlstand auszustellen wussten.

Wie hat sich wohl die Atmosphäre in der Leopoldstadt auf die kleine Anna ausgewirkt? Wie hat sie das bunte Völkergemisch als junges Mädchen wahrgenommen? Hatte sie Berührungsängste? Spürte sie die feinen Unterschiede zwischen den Religionen, den Einheimischen und den Immigranten, den wohlhabenden und den bitterarmen Bewohnern des Viertels? Und war es dieser Erfahrungsschatz, aus dem ihre tolerante Einstellung Juden gegenüber, ihre Offenheit für alle Fremden, Zugereisten und Gäste hervorging?

Die 1860er und 1870er Jahre waren eine Art Goldenes Zeitalter, eine den Juden gewährte Ruhepause von der Allgegenwart der Ressentiments. Sie dauerte nicht allzu lang. Schon in den frühen achtziger Jahren sollte aus dem alten Judenhass die moderne Form des Antisemitismus werden.

Den Kaffee hatte Anna längst ausgetrunken, sich ausnahmsweise sogar noch einen zweiten Großen Braunen genehmigt. Schnell noch die Cholera-Nachrichten, die las sie stets mit Sorgfalt, denn sie betrafen das Hotelgewerbe ganz unmittelbar. In Budapest waren binnen vierundzwanzig Stunden zehn Menschen erkrankt und fünf gestorben, Reisende aus Rumänien mussten noch immer drei Tage in Quarantäne. Das war beruhigend unbedeutend. Die Cholera war trotz aller Gesundheitsmaßnahmen noch immer allgegenwärtig, hin und wieder schnellte die Zahl der Erkrankungen ganz plötzlich irgendwo im großen Habsburgerreich derart in die Höhe, dass die Seuche epidemische Züge annahm. Der anwachsende Tourismus, die Beschleunigung des Reisens durch die Eisenbahnen, die die Donaumonarchie seit der Mitte des Jahrhunderts wie pulsierende Adern durchzogen, trugen das Ihre zur Verbreitung der Krankheit bei.

Anna Sacher fröstelte, sie zog sich den Schal fester um die Schultern. Die Todesanzeigen. Sie war erst dreiunddreißig und dabei, ihren Mann zu verlieren. Er lag seit vorgestern im Fieberdelirium. Seit Tagen schon wollte die Lungenentzündung nicht abklingen. Gleich würde der Doktor erscheinen, wie jeden Tag. Gestern schon meinte er, es werde bald zu Ende gehen. Eduard war ein guter Ehemann, rechtschaffen und treu. Sie konnte ihm nichts Schlechtes nachsagen, vielleicht, dass er in den letzten Jahren zu viel getrunken hatte, eine Berufskrankheit, der sich zu entziehen, aber gleichzeitig als Wirt tonangebend zu bleiben, kaum möglich war. Dass sie dadurch immer öfter Aufgaben hatte übernehmen müssen, die die seinen waren, störte sie nicht. Sie war jung, voller Kraft und Energie, sie war es schließlich gewesen, die aus dem Maison meublée hinter der Hofoper ein Hotel von Rang gemacht hatte.

Was, wenn Eduard die Lungenentzündung nicht überlebte? Kurz stockte Anna, blickte gedankenverloren von der Zeitung auf Richtung Fenster. Immer noch schneite es, ganz sanft. Sie wusste, dass sie auch alleine zurechtkommen würde. Aber wie schnell doch alles vorbeigegangen war: die Hochzeit, die Geburt der Kinder, das Leben an Eduards Seite. Was hatten sie in den zwölf Jahren nicht alles gemeinsam aufgebaut, wie viele Herausforderungen gemeistert, ohne allzu viele Worte darüber zu verlieren. Schon bald hatte Eduard ihr das Hotel überlassen und sich selbst um das Delikatessengeschäft und die großen Diners und Festbankette gekümmert, die – egal ob in Belgrad oder Athen – er zu organisieren ein ganz eigenes Talent besaß. Sie hatten die Ehe stets als Interessensbund wahrgenommen, nicht mehr und nicht weniger.

Der Erfolg des Sacher war keineswegs selbstverständlich gewesen. Die Zeit rund um die Weltausstellung 1873 hatte einen harten Konkurrenzkampf unter den Hotels der Stadt ausgelöst, unter den alten und den schnell aus dem Boden schießenden neuen, von denen das Sacher nur eine der ersten Adressen war, die Fremde in der Stadt seither anlaufen konnten. Da waren nicht nur das Imperial und das Grand Hotel auf der Ringstraße, sondern vor allem das Stadt Frankfurt, das auf dem Neuen Markt gelegene Meissl & Schadn, das Erzherzog Karl und das rechtzeitig zur Weltausstellung fertig erbaute Metropol am Morzinplatz unweit des Franz-Josefs-Kai – alles ernst zu nehmende Konkurrenten mit gutem Service und angemessenem Luxus. Selbst Ende der 1880er Jahre, etwa zum Begräbnis des Thronfolgers Erzherzog Rudolf, waren mehr Fürsten und Grafen in den genannten Hotels abgestiegen als im Sacher. Im Stadt Frankfurt hatte es von hohen Herrschaften nur so gewimmelt – die Fürsten Windisch-Grätz, Auersperg, Rohan und Lobkowicz residierten dort –, während im Sacher bloß Fürst Hohenlohe wohnte. Gewiss, der Obersthofmeister war eine Institution, dennoch hatte es Anna gewurmt. Daraufhin hatte sie ein Inserat im Salonblatt schalten lassen und an ihrer Werbestrategie gefeilt. Das Sacher funktionierte nach ihren Vorstellungen, gehorchte ihrem Rhythmus, war auf ihren Klang gestimmt – ein sehr spezieller Klang, der seither aus der Stadt nicht mehr wegzudenken war.

Noch bevor der Arzt zu Mittag an das Bett des Kranken trat, war es mit dem wohl berühmtesten Restaurateur und Hotelbesitzer der Stadt zu Ende gegangen. Man hatte Anna rufen lassen, als der Pfarrer zur letzten Ölung erschien. Gerade hatte sie die am Vortag angekommenen Gäste der Polizei gemeldet, eine tägliche Übung. Fürst Dolgorukow aus Moskau und Graf St. Julien, ein treuer Gast aus Vöcklabruck. Graf Wolodkowicz aus Odessa blieb noch ein paar Tage, die Ungarn ebenfalls, und die drei Bankdirektoren aus Sarajewo machten sowieso keine Anstalten abzureisen. Dann war Anna nach Hause geeilt. Der Schnee schluckte die Geräusche der Stadt und ließ die Zeit für einen Moment stillstehen.

Herr, gib ihm die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihm … Rosenkranzgemurmel schlug ihr entgegen, als sie das Sterbezimmer betrat. Er nahm sie nicht mehr wahr, niemanden mehr. Sie setzte sich auf die Bettkante, ihre Hand suchte die seine. Ob er Schmerzen habe, fragte sie den Arzt. Er schüttelte den Kopf.

Nein, sprach er leise. Jetzt wohl nicht mehr.

Dann fühlte er den Puls und strich mit ernster Miene behutsam über die Augen des soeben Entschlafenen. Anna unterdrückte ein Schluchzen, es erfüllte ihre Brust und entlud sich schließlich doch bloß in einem Seufzer. Sie würde das gemeinsam begonnene Werk fortsetzen, wie einen letzten Auftrag, den ihr der Mann, Freund und Weggefährte abverlangte.

Behutsam, ohne ein Geräusch zu machen, erhob sie sich. Dann hörte sie wieder das Rosenkranzgemurmel.

Herr, lass ihn ruhen in Frieden … Vater unser im Himmel.

Schon kurz danach stürzte sich Anna in die Geschäftigkeit, die ein Ereignis wie dieses den Angehörigen abverlangte. Denn in Wien hatten Begräbnisse Theaterereignissen in nichts nachzustehen. Das war man sich selbst, dem Toten und der Stadt schuldig. Sie hatte also zuerst den Redakteur der Neuen Freien Presse rufen lassen, er würde in der Abendausgabe des Blattes bereits einen ersten Nachruf bringen. Sodann hatte sie den Bestatter einbestellt und mit ihm gleich den Termin für das Begräbnis am Donnerstag in der Augustinerkirche fixiert. Dann noch schnell eine Depesche nach Baden gesandt, zum Vater. Der Alte würde getroffen sein, Eduard war ihm von seinen drei Söhnen immer der liebste gewesen.

Eduard Sacher war ja auch alles gelungen, was er in die Hand genommen hatte: erst 1866 das Wein- und Delikatessengeschäft im Palais Todesco, für das er 1871 den Hoflieferantentitel verliehen bekam, dann das Sacher-Café-Restaurant im Prater, wieder einige Jahre später ebenfalls dort der Sacher-Garten und schließlich 1876 als Krönung seines Geschäftssinns das Hotel de l’Opera – erst unter Annas Ägide wurde es in »Hotel Sacher« umbenannt. Seine Lehrjahre hatte Eduard mit vierzehn Jahren im väterlichen Traiteurgeschäft begonnen, einem Delikatessenladen an der Ecke Weihburg- und Rauhensteingasse in der Wiener Innenstadt. Vater Franz Sacher hatte da bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. Mit nur sechzehn Jahren, kreierte er als Kochlehrling im Hause des Fürsten Metternich die fortan berühmte Sachertorte. Das war noch vor der Revolution von 1848 gewesen. Angeblich soll der Staatskanzler an einem Abend im Jahr 1832 Gäste erwartet haben, ungünstigerweise war aber sein Küchenchef erkrankt. Also musste der Kocheleve Franz Sacher das Menü zusammenstellen. Als Dessert kredenzte der findige Neuling der adligen Gesellschaft eine zarte Schokoladetorte mit Marillenmarmelade unter der Glasur. Keiner der Anwesenden hatte je eine derartig einfache wie köstliche Nachspeise gekostet, so zumindest geht die Legende, die den Ruhm der Torte und ihres Erfinders begründete.

Mit diesen ersten Lorbeeren in der Tasche verbrachte Franz Sacher weitere Gesellenjahre beim Fürsten Esterházy in Pressburg, wurde dann Küchenchef im Adeligen Kasino von Budapest und übernahm daraufhin das Restaurant der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Ein Jahr nach der Revolution von 1848 ging er zurück nach Wien und eröffnete im Palais Pereira jenes Delikatessengeschäft, in dem sein ältester Sohn Eduard später seine ersten beruflichen Erfahrungen sammeln sollte. Schon die an den Laden angeschlossene Weinstube war ein beliebter Treffpunkt der besseren Wiener Gesellschaft. Man ging zum Sacher wie heute zum Meinl am Graben oder zum Käfer in München; nicht nur, um erlesene Köstlichkeiten zu kaufen – etwa Kaviar, Hummer oder diverse Wildpasteten –, nein, auch um die neuesten Weine zu verkosten, kleine Häppchen dabei zu verspeisen und von seinesgleichen gesehen und begrüßt zu werden. Die Geschäfte liefen so gut, dass sich Franz Sacher alsbald in Baden bei Wien eine Villa kaufte, in der er bis zu seinem Lebensende im Jahre 1907 wohnen sollte. Die Torte freilich erlebte einen geradezu beispiellosen Siegeszug. Schon damals, als der Sohn ihres Erfinders starb, wurden täglich bis zu 400 Stück gebacken und in aller Herren Länder geliefert. Geändert hat sich daran bis heute nichts, nur die Zahl der Torten vervielfachte sich.

Zwei Tage nach seinem Tod trugen sie Eduard Sacher zu Grabe. Der Stammgast, das Zentralorgan der Hotel- und Gastwirte, schrieb in der nächsten Ausgabe voller Rührung: »Sein Leichenbegängnis zeigte so recht, welcher Beliebtheit sich der Dahingeschiedene erfreute. Ein dichtes Menschenspalier zog sich von dem Hotel Sacher bis nach der Augustinerkirche, und alsbald erlitt der übrige Verkehr mannigfache Störungen.«

Man muss sich das vorstellen. Die Innenstadt lahmgelegt, Trauernde zu beiden Seiten der Straße, die Hotelbediensteten vorneweg, dann die Leichenkutsche mit dem Sarg, das Klappern der Hufe, Trauermärsche und Rosenkranzbeten, das beruhigende Abschnauben der Pferde. Und dann, in der Kirche, die, wie das Salonblatt zu berichten wusste, bald »beängstigend voll« war: Aristokraten und Militärs, der Bürgermeister und diverse Gemeinderäte. Sogar eine Deputation der Freiwilligen Rettungsgesellschaft unter Baron Mundy war erschienen.

Anna entging das alles nicht. In ihre aufrichtige Trauer mischte sich eine gute Portion Stolz. Da also waren sie hingekommen mit ihrem Fleiß und ihrem schlafwandlerischem Gefühl für Moden, Trends und die Kunst, Gastgeber zu sein. Sie trug eine eng anliegende schwarze Toilette, ein großes Kleid nebst Hut und Mantel, sie hatte sich alles schon im Herbst bei Jungmann & Neffe schneidern lassen. War es Vorahnung gewesen? Ihr Gesicht zuckte unter dem obligaten Trauerschleier.

Schon am Wochenende nach der feierlichen Beisetzung in der Familiengruft in Baden – nach der Trauerfeier in der Augustinerkirche ging es im engen Kreis der Familie hinaus aus der Stadt – häuften sich die Beileidswünsche auf Annas Schreibtisch. Dazu kamen noch all die Visitkarten, die sie von den Blumenkränzen abgemacht oder die die Gäste in der Portiersloge für sie hinterlegen hatten lassen. Es waren einige Dutzend Grüße aus den unterschiedlichsten Gesellschaftskreisen. Sie klebte all die Visitkarten auf Kartons, ein ganzes Wochenende lang und so, dass man die handschriftlichen Beileidsworte, die sich meist über die Hinterseite der Karten erstreckten, durch Umblättern lesen konnte. Die ganze Ringstraßengesellschaft war in den Beileidsbekundungen versammelt. Anna erlaubte sich trotz der Trauer einen kurzen Gedanken über den Werbeeffekt dieser Namensliste. Die werte Baronin Todesco, Karl Wittgenstein, etliche Königswarters, Ephrussis, Gutmanns und natürlich Nathaniel Rothschild, der fast schon als Freund des Hauses bezeichnet werden konnte. Aber auch Fürst Schwarzenberg, in dessen Küche Eduard einst die Kochkunst erlernt hatte, die Grafen Kinsky, Wilczek und Berchtold, Ministerpräsident Graf Taaffe und Obersthofmeister Fürst Konstantin Hohenlohe.

Eine Visitkarte fiel aus dem Stapel. Julius Schuster. War das der richtige Augenblick? Sie nahm die Karte und studierte den eleganten Schriftzug. Sie vermochte nicht zu verhindern, dass ihr ein Schauer über den Rücken lief. Sie erinnerte sich an den Geschmack der Trauben, die sie sich in den Mund gesteckt hatte bei ihrem letzten Treffen auf der Galopprennbahn im Herbst. Während sie sich an die volle, schwere Süße der Früchte erinnerte, spürte sie seinen Blick auf ihren Schultern. Sie hatte die Schwester von Hector Baltazzi, dem größten Pferdenarr der Zeit und Stammgast des Sacher, in die Freudenau begleitet. Sie kannte Julius Schuster von Nathaniel Rothschild, dessen Gutsverwalter er war. Ein auffällig gut aussehender, hochgewachsener Mann. Er hatte sie stets aufmerksam gegrüßt, und schließlich waren sie einander nähergekommen. Es war im Prater gewesen, er hatte sie in den Sacher-Garten begleitet, es war ein herrlicher Frühsommertag, es roch nach blühenden Kastanien, genauso wie es gerochen hatte, als die Kaiserin zum ersten und einzigen Mal in den Sacher-Garten gekommen war, damals, kurz nachdem Eduard und Anna geheiratet hatten. Eduard war damals schon ein angesehener Mann gewesen, eine Persönlichkeit, die man in Wien kennen musste, eine gute, um nicht zu sagen: eine glänzende Partie.

1869Eduard Todesco erhöht den Mietzins fürs Sacher

Dem Juden war der Liberalismus mehr als eine politische Doctrin, ein bequemes Prinzip und eine populäre Tagesmeinung – er war sein geistiges Asyl, sein schützender Port nach tausendjähriger Heimatlosigkeit, die endliche Erfüllung der vergeblichen Sehnsucht seiner Ahnen, sein Freiheitsbrief nach einer Knechtschaft namenloser Härte und Schmach, seine Schutzgöttin, seine Herzenskönigin, welcher er diente mit der ganzen Glut seiner Seele.

Joseph Bloch, Das Problem des Antisemitismus (1885)

Der Lärm, den man bis auf die Kärntnerstraße hörte, übertönte das abendliche Gezwitscher der Vögel, als Eduard Todesco die Klinke hinunterdrückte und in den von Weingeruch und Rauchschwaden erfüllten Gastraum trat. Über die wenigen Tische hinweg wurde lautstark gestritten oder – wenn man so will – debattiert. Doch der Großindustrielle, in dessen Palais sich das Wein- und Delikatessengeschäft Eduard Sacher befand, konnte es sich leisten, gegen die versammelten Nörgler ins Feld zu ziehen, die mit ihrem Geschrei um die neue Hofoper wieder einmal das Gespräch am Stammtisch dominierten. Und das, obwohl nebenan im Separee des Etablissements Franz von Dingelstedt, der neue Direktor eben jener Hofoper, ein vorgezogenes Abendessen zu sich nahm, um seinen nervösen Magen zu beruhigen.

Eine versunkene Kiste!, wetterte einer der Stadtintellektuellen über den protzigen Bau.

Der nächste pflichtete ihm bei: Ein Königgrätz der Baukunst! Schwer wie ein in der Verdauung liegender Elefant, setzte ein dritter noch hinzu. Auch in den Gazetten hielt die Häme an, selbst am 25. Mai, dem Tag der Eröffnung.

Wozu diese Nörgelei?, fragte Todesco in die Runde. Überall Wachstum, Bauwut. Die Oper ist ein Tempel der modernen Technik und Ingenieurskunst. Sogar mit Heizung.

Mit einem kaum merklichen Kopfnicken rief er den Wirt zu sich und bestellte ein Seitl Bier. Er hatte vom Morgengrauen an hinter seinem Schreibtisch gesessen und gearbeitet, nun musste er noch eine passable Rolle auf dem gesellschaftlichen Parkett absolvieren. Seine Frau Sophie würde noch bis kurz vor der Oper mit ihrer Abendtoilette beschäftigt sein, weshalb er sich beim Sacher von den Strapazen des Geschäftslebens zuerst einmal erholen wollte.

Das Bier wurde vom Besitzer des Lokals, Eduard Sacher, höchstpersönlich gebracht, ein kleines Ritual zwischen Mieter und Vermieter samt des immer gleichen, in die Geräuschkulisse hineingenuschelten Dialogs.

Wie läuft das Geschäft?

Danke der Nachfrage, Herr Baron. Kann nicht klagen, sehen ja selber, volles Haus.

Eduard Sacher begegnete seinem fast dreißig Jahre älteren Namensvetter förmlich und mit ebenso viel Beflissenheit wie nötig. Beide warfen abfällige Blicke auf die Nebentische, an denen die Nörgler saßen. Schließlich gehörten sie beide, Sacher und Todesco, zu jenen Bürgern, die die Dinge in die Hand nahmen, statt – eine Domäne des Feuilletons – bloß mit Wortklingen zu fechten.

Während sie lästerten, blickten die Kritiker in Richtung Operngebäude. Alsbald würden sie die paar Schritte über das Kopfsteinpflaster hinüber zum Eingang zurücklegen, um in all ihrer und dem Wiener Publikum eigenen Arroganz Mozarts Don Giovanni anzuhören. Zumindest gegen diese musikalische Wahl zur Eröffnung des Hauses würde wohl niemand Einwände vorbringen, auch der berühmteste Musikkritiker der Stadt, Eduard Hanslick, nicht, der sich ebenfalls vor der Premiere noch im Sacher blicken ließ. Was er indes am nächsten Tag in der Neuen Freien Presse zu schreiben gedachte, wusste niemand, er war stets unberechenbar, und seine Urteile gingen auf das Kulturleben der Stadt nieder wie Hagelschauer.

1865 hatte Franz Sacher in der radikalkonservativen Zeitung Das Vaterland eine Annonce zur Geschäfts-Anempfehlung für seinen 22-jährigen Sohn Eduard schalten lassen, in der er sich beim »hohen Adel und P. T. Publikum«, also bei den obersten Gesellschaftskreisen und dem ganzen Rest betitelter Leute, für deren erwiesene Treue zu seinem Delikatessengeschäft in der Weihburggasse bedankte und bat, »dieses Vertrauen auch auf das von seinem Sohne, Eduard Sacher, eröffnete Geschäft, verlängerte Kärntnerstraße, Todescopalais Nr. 51 auszudehnen«. Umsichtig und rührend endet er seine väterliche Fürsorge mit: »Um recht zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst Franz Sacher.« Vier Jahre später brauchte der Sohn keine Protektion mehr, und während sich Eduard auf dem besten Wege befand, zum Lieblingsgastwirt der Stadt zu werden, vergnügte sich seine spätere Frau Anna Fuchs noch an den Orten ihrer Kindheit, saß auf dem Schoß der Großmutter Anna Reitter, von der sie nicht nur den Namen, sondern auch die liebenswürdigen Gesichtszüge geerbt hatte, und tollte – entweder artig in eine Schuluniform gezwängt oder an den Nachmittagen als kleiner Wildfang – in den Gassen der Leopoldstadt umher. Sie war das dritte von sechs Geschwistern. Der Vater Johann Fuchs war mit nur vierzig Jahren verstorben, und die Mutter hatte sich schnell nach einem neuen Mann umgesehen – die sechs Kinder konnte sie nicht alleine großziehen. Franziska hatte Glück: Anton Perl, Mitgesellschafter der berühmten Apollo Kerzenfabrik, interessierte sich für die immer noch attraktive Witwe und heiratete sie. Und so schwanden die Sorgen für eine Weile. Doch 1876 – im Jahr, als Eduard Sacher sein Hotel eröffnete – kehrten sie mit voller Wucht zurück: Der Apollosaal, ein Vergnügungsetablissement aus der Zeit des Wiener Kongresses, in dem die »Erste Österreichische Seifensieder Gewerksgesellschaft« (so nannte sich die Kerzen- und Seifenfabrik) seit den 1840er Jahren untergebracht war, brannte bis auf die Grundmauern ab. Doch da war die 17-jährige Anna schon in Lohn und Brot. Sie arbeitete als Verkäuferin und wohnte in der Josefstädterstraße: ein lebenslustiges Mädchen, dem die Unbill des Lebens nichts anhaben hatten können und das neugierig aufs Erwachsensein wartete.

Das Palais Todesco, dessen Parterreräume Eduard Sacher gleich nach der Fertigstellung des imposanten Ringstraßenbaus für sein Delikatessengeschäft und Restaurant gemietet hatte, war von den Architekten Theophil Hansen und Ludwig Förster erbaut worden. Wie auch die Schöpfer der Hofoper gehörten sie jener Gruppe von Künstlern und Architekten an, die die Wiener Ringstraße und damit eine ganze Epoche prägten. Theophil Hansen sollte nur einige Jahre später unweit der Hofoper und des Palais Todesco das Parlament erbauen – eine neoklassizistische Torte aus weißem Marmor, die das Palais im Vergleich geradezu schlicht erscheinen ließ, sowie den ebenfalls etwas zu protzig geratenen Heinrichshof schräg gegenüber des Todesco-Baus. Auch die Architekten der Hofoper, Eduard van der Nüll und August Siccard von Siccardsburg, gehörten zur Ringstraßenclique, und man kann beileibe nicht sagen, dass ihr ambitionierter Neubau misslungen war. Vielmehr verfing sich im Wirbel um die Oper die immer wieder aufflackernde Skepsis und Fortschrittsangst der Wiener.

Da half es wenig, dass Eduard von Todesco am Tag der Eröffnung wie schon während der gesamten sechsjährigen Bauzeit unermüdlich betonte, dass es sich dabei um eines der ersten zentral klimatisierten und geheizten Gebäude weit und breit handelte.Dem Bankier seien eben technische Innovationen wichtiger als Kultur und Ästhetik, dachten die Intellektuellen, die sich im Sacher oder im Salon seiner Frau versammelten, darunter natürlich Hanslick und der ebenso zu boshafter Ironie neigende Eduard von Bauernfeld, ein erfolgreicher Lustspieldichter, berühmt für seine Konversationsstücke, die im Burgtheater allesamt zur Aufführung gebracht worden waren. Über Eduard von Todesco erlaubte sich der Dichter den nicht allzu einfallsreichen Kalauer: »Jedes Licht hat seinen Schatten, jede Frau hat ihren Gatten.« Wien war mit seinen Bewohnern noch nie zimperlich umgegangen. Je bekannter sie waren, desto unerbittlicher wurde gelästert, gegen Nicht-Wiener ganz besonders. Auch gegen die Architekten der Oper. In ihrem Fall würde die Gehässigkeit der Stadtbewohner schließlich so weit gehen, dass sie van der Nüll in den Selbstmord treiben und Siccardsburg alsbald aus Gram hatte sterben lassen.

Die Ringstraße – obwohl gerade erst zur Hälfte fertiggestellt – war bereits zum Symbol für die nach ihr benannte Epoche geworden, für ihre Geschwindigkeit, ihren Optimismus und ihre Repräsentationssucht. Die Industrialisierung war zwar spät in der Donaumonarchie angekommen, hatte dann jedoch nicht nur das Wirtschaftsleben verändert, sondern die ganze Gesellschaft und Kultur wie im Flug verwandelt. Bis in den Alltag der Menschen und ihre psychischen Befindlichkeiten hinein war das Neue eingesickert. Man begann von Reisen in ferne Länder zu träumen, die Eisenbahn galt als Lokomotive des Fortschritts, Nachrichten wurden nun per Telegrafie versandt, und ein jeder schwadronierte über Aktien und Börsenkurse. Zum Kapitalismus gehörte der Liberalismus, der viel frischen Wind in die angestaubte politische Landschaft der Monarchie gebracht hatte und dessen Antiklerikalismus und Toleranzdenken die alten Eliten schockierten.

Eduard Todesco galt als Inbegriff des kapitalistischen Aufsteigers, als Prototyp des schnell zu Reichtum gelangten Großindustriellen. Etwas grobschlächtig, gutmütig, ungeschliffen im Gegensatz zu seiner hochgebildeten Frau, besaß er jedoch einen geradezu untrüglichen Geschäftssinn. Und er konnte bereits auf den Erfolg und Wohlstand seines Vaters aufbauen. Hermann, nach alter jüdischer Tradition zum Händler ausgebildet, war von Pressburg nach Wien übersiedelt, wo er die Großhandelsbefugnis erhielt und in Niederösterreich die stillgelegte Baumwollspinnerei Marienthal kaufte. Obwohl er ein Unternehmer war, dem Wohltätigkeit und Humanismus ein wichtiges Anliegen waren, so wichtig, dass er sogar seine Nachkommen testamentarisch verpflichtete, sein Engagement für die Armen fortzuführen, arbeiteten auch zweiundzwanzig Kinder im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren in der »Marienthaler Baumwoll-Gespinst und Woll-Waren-Manufaktur«. Wohltätigkeit war eine Tugend des liberalen Bürgertums, fromme Juden sahen darin gar eine selbstverständliche Pflicht. Die sozialen Verhältnisse zu ändern, bedeutete das freilich nicht. Erst 1885 wurden in einer neuen politischen Ära Kinderarbeit und die Nachtarbeit von Jugendlichen und Frauen verboten sowie der Arbeitstag auf elf Stunden begrenzt – ein zaghafter Anfang, aber auch eine Entwicklung, die nicht mehr rückgängig zu machen war.

Wie immer machten die entspannte Atmosphäre und der zarte Geruch feinster Speisen den Baron hungrig. Der Sacher kocht einfach zu gut, dachte Eduard Todesco. Die Schildkrötensuppe neulich, die steirischen Hühner! Ganz zu schweigen von der Fasanenpastete und dem Maronenparfait, das sich seine Frau immer für ihre Salongäste nach oben liefern ließ. Schon wieder lief ihm das Wasser im Munde zusammen. Es war schlicht und ergreifend unmöglich, beim Sacher keine kleine Zwischenmahlzeit einzunehmen, zumal man sich damit das Warten auf den Abend versüßte.

Un foie gras, selbstverständlich aus Oberungarn, oder Huitres, ganz frisch? Eduard Sacher wusste, dass das Seitl, das sein Vermieter längst ausgetrunken hatte, nur der Anfang war. Was darf ich dem Herrn Baron bringen? Ein Achterl Tokayer dazu? Oder darf’s ein Sherry sein? Oder eine Rüdesheimer Berg Auslese, ganz was Feines. Is mir grad neu geliefert worden.

Wie kein Zweiter in der Stadt mischte Eduard Sacher gute österreichische Wirtshausküche mit französischer Haute Cuisine. Sein Werdegang, vom Delikatessengeschäft des Vaters über die Küche im Hause Schwarzenberg bis zu den Grandhotels in London und Paris, hatte einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. All das präsentierte der Restaurateur nun als Eduard Sachers Küche, selbst die bodenständige Wiener Beislkost hatte er selbst erprobt, als er vorübergehend in Döbling ein Wirtshaus samt Schanigarten und Kegelbahn betrieb. Nun also dieses Delikatessengeschäft mit Restaurant. Die Mode der chambres séparées, die Eduard in Paris kennengelernt und in die Donaumetropole mitgebracht hatte, machte das Lokal und seinen Besitzer ebenso schnell berühmt wie die Köstlichkeiten, die man hier zu kaufen bekam oder degustieren konnte.

Bitte die Gänseleberpastete. Bei den Austern bekommt man ja nichts in den Magen, sagte Todesco. Den Wein dazu bestimmen Sie, verehrter Sacher, schließlich verstehn S’ weit mehr davon als ich. Wird nicht mehr lang dauern bis zum Hoflieferantentitel.

Wenn der Herr Baron meinen?, Eduard Sacher strahlte. Tatsächlich trug er sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken, diesbezüglich ein Gesuch an das Obersthofmeisteramt zu stellen.

Hohenlohe ist ein Freund, der wird’s schon richten.

Ein Jahr später, im Oktober 1870, reichte Eduard Sacher tatsächlich ein Gesuch um den begehrten Titel »k. k. Hoflieferant für Wein und Delikatessen« ein und begründete seine Bitte ausführlich. Er sei seit dem Jahr 1865 hier als Restaurant etabliert, habe stets durch seine »Geschäftsführung sich in höchsten Kreisen Vertrauen und Zufriedenheit zu erwecken und diesem Etablissement einen Ruf zu sichern« verstanden, und zwar einen Ruf, »welcher wohl wenigen gleichartigen Unternehmungen zu statten kommen dürfte«. Der 27-Jährige war sich der Alleinstellung seines Wein- und Delikatessengeschäfts durchaus bewusst, und schon ein Jahr später durfte er sich tatsächlich in die Riege der k. u. k. Hoflieferanten einreihen – ein Privileg, das nicht nur elegant, sondern außerordentlich geschäftsfördernd war.

Der Baron dachte nach, während er auf seine Gänseleberpastete wartete: Einiges von seinem Erfolg verdankte der Sacher ihm, Eduard Todesco, der eines der, wenn nicht überhaupt das prächtigste Ringstraßenpalais sein Eigen nannte. Der Stuck, die vielen Vergoldungen, die großzügigen Glasfenster, die die Innenräume mit Licht fluteten, die goldenen Deckenlüster, ausladend wie riesengroße Sonnenschirme und funkelnd wie ein Sack Golddukaten. Jeder Winkel der Beletage war von solcher Pracht, von solchem Luxus, dass die 500 Gäste, die anlässlich der Verlobungsfeier seiner Tochter Fanny vor zwei Jahren erschienen waren, aus dem Staunen nicht mehr herauskamen.

Er war einer der Ersten gewesen, die an der Ringstraße bauten. Und das war schließlich kein Praterspaziergang. So ein Palais musste man sich zutrauen. Allein die übergroßen Erwartungen, die man an ihn, einen der ersten Bankiers des Landes, stellte, verlangten etwas Einzigartiges, und zwar in jeglicher Hinsicht. Sogar die Pferdetränken im Innenhof waren aus reinem Marmor. Freilich war es am Ende Todescos Schreibtisch, auf den all die Rechnungen der Maurer, Tischler, Glaser, der Künstler und Bauunternehmer flatterten. Und das hieß, noch erfolgreicher mit Grundstücken zu handeln, noch gewagter an der Börse zu spekulieren: Gott sei Dank alles Fähigkeiten, die Eduard Todesco beherrschte wie kaum ein anderer. Der spätere Minister Josef Unger, ein liberaler, zum Katholizismus übergetretener Jude und berühmter Jurist, meinte einmal: »Der Mann hat den Verstand eines Indianers. Er legt sich mit dem Ohr auf die Erde und hört schon von weitem die Kurse traben.«