19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manesse Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Manesse Bibliothek

- Sprache: Deutsch

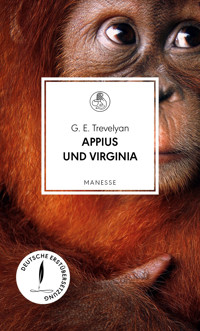

Ein Menschenaffe, der sich als Mensch wiederfindet – der Roman einer faszinierenden Metamorphose in deutscher Erstübersetzung

Exklusive Manesse-Entdeckung einer britischen Klassikerin der Moderne

Virginia Hutton, eine studierte Soziologin, lässt sich auf ein spektakuläres Experiment ein: Sie zieht einen Orang-Utan-Säugling als Menschenkind auf. Sie wickelt ihn, füttert ihn mit der Flasche, singt ihn in den Schlaf. Virginia ist für ihren Schützling abwechselnd fürsorgliche Mutter, fordernde Lehrerin, kühl berechnende Wissenschaftlerin. Und Appius erweist sich zu ihrem und unserem Erstaunen als beeindruckend gelehriger Schüler, lernt sprechen, lesen, aufrecht stehen und gehen, schließlich seine Mahlzeiten mit Messer und Gabel einzunehmen.

Virginia bringt Appius bei, menschlich zu sein. Doch je klüger er wird, desto mehr nähert er sich jener Entdeckung, die Virginia ihm am liebsten ersparen möchte: wer er wirklich ist.

Alle Welt kennt die Geschichte, in der ein Mensch als Käfer aufwacht und versucht, mit seiner tierischen Gestalt zurechtzukommen. Wenige Jahre nach Kafka schuf G.E. Trevelyan eine umgekehrte, nicht minder beklemmende Versuchsanordnung: Ein Affe findet sich als Mensch wieder. Der Roman stellt tiefgründige Fragen nach der Conditio humana: Wer oder was ist der Mensch? Was unterscheidet ihn von seinen Artverwandten aus dem Tierreich? Und – wie weit darf die Wissenschaft bei der Vermenschlichung nicht-menschlicher Kreaturen gehen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Virginia Hutton, eine studierte Soziologin, lässt sich auf ein außergewöhnliches Experiment ein. Sie nimmt einen Orang-Utan-Säugling zu sich und zieht ihn als Menschenkind auf. Sie wickelt und kleidet Appius, füttert ihn mit der Flasche, bringt ihn jede Nacht in sein Kinderbett und singt ihn in den Schlaf. Als Appius älter wird, lehrt sie ihn, sich selbst anzuziehen, zu sprechen, zu lesen und zu gehen, schließlich seine Mahlzeiten mit Messer und Gabel einzunehmen. Kurzum: Sie bringt ihm bei, menschlich zu sein.

Der heranwachsende Orang-Utan ist nicht immer und jederzeit ein williger Schüler. Und ihre Beziehung durchläuft tiefe Krisen – schwankt zwischen unterschiedlichsten Rollen. Virginia ist abwechselnd fürsorgliche Mutter, verständnisvolle Lehrerin, nüchterne Wissenschaftlerin, und Appius entsprechend mal liebebedürftiges Kind, mal beeindruckend gelehriger Schüler, mal abhängiges Forschungsobjekt. Doch je klüger Appius wird, desto näher nähert er sich der einen Entdeckung, die Virginia ihm ersparen will: wer er wirklich ist.

Gertrude Eileen Trevelyan (1903–1941) inszeniert ihr Debüt um die naturwidrige Metamorphose eines Affen als Kammerspiel und gibt fesselnde Rätsel auf: Wer oder was ist der Mensch? Was unterscheidet ihn von seinen Artverwandten aus dem Tierreich? Und wie weit darf er bei der Züchtung humanoider Kreaturen gehen? Der Roman einer atemberaubenden Grenzüberschreitung, hier in deutscher Erstübersetzung, changiert gekonnt zwischen Parodie des klassischen Bildungsromans, tiefgründiger Erforschung der Conditio humana und Entlarvung einer durch und durch skrupellosen Wissenschaft, ihres Experimentierens um jeden Preis.

«‹Appius und Virginia› wirkt wie das Ergebnis einer Wette. Diese Haltung, aber auch der studentische Ehrgeiz, einen solchen Scherz ernst zu nehmen und sorgfältig auszuarbeiten, gibt dem ersten Roman Trevelyans eine skizzenhafte Leichtigkeit sowie eine unausgesprochene Komplizität mit der Leserin.» Ann Cotten

G. E. Trevelyan

APPIUS UND VIRGINIA

Roman

Aus dem Englischen übersetzt von Renate Haen

Nachwort von Ann Cotten

MANESSE VERLAG

Kapitel 1

Virginia Hutton stand am Kinderzimmerfenster, umrahmt von duftigen weißen Baumwollvorhängen, und klopfte mit einem Fuß auf den Boden. Ihre Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengezogen.

Sie dachte nach. Das Denken hatte zwischen ihren hellen Augen zwei parallele Furchen eingegraben. Die Furchen stießen auf jene feineren, horizontalen Fältchen der Gewohnheit unter dem unscheinbaren Haar, das ihr kraftlos über die Schläfen hing, und löschten sie teilweise aus.

Sie stand eine Zeit lang da und sah in den von hohen Mauern umgebenen Novembergarten hinaus, wo unaufhörlich rinnende Tropfen trübselig über kahle Fliederbüsche und eine Maulbeerfeige auf durchtränkte Blumenbeete niedergingen. Eine Reihe später Gänseblümchen schwankte unterhalb der Mauer: eine ungleichmäßige Linie wippender Köpfe am Ende ununterscheidbarer Stängel, deren einer oder anderer sich schwächlich dem Matsch entgegenneigte.

Virginia wandte sich vom Fenster ab und stocherte im Feuer. Dann, ans hohe Kamingitter gelehnt, unterzog sie den Raum einer kritischen Prüfung.

Gut eingerichtet, dachte sie, während ihr Blick über das weiß lackierte Miniaturmobiliar schweifte: ein niedriger Tisch in der Mitte des Raums, daneben ein Stuhl mit Haltegurt, ein Schrank neben der Tür mit leicht erreichbaren Fächern, damit Ordnung zur lieben Gewohnheit wurde, und ein Laufställchen zum Spielen in der Ecke.

Mit Ausnahme ihres eigenen Schreibtischs, der zwischen dem Kamin und jenem Fenster eingepasst war, an dem sie gestanden hatte, war das gesamte Mobiliar weiß; viel angemessener für ein Kinderzimmer, wie sie meinte. Schade, dass sich im Cottage kein anderer Platz für ihr persönliches Möbel fand, aber vielleicht konnte es genauso gut hier stehen. In den ersten Jahren war sie ohnehin verpflichtet, ihn die ganze Zeit über im Auge zu behalten. Natürlich würde man das Mobiliar austauschen müssen, wenn er größer wurde, überlegte sie, aber für den Anfang war eine echte Kinderzimmeratmosphäre passender.

Hier gab es vieles, was die aufkeimende Vorstellungskraft anregte. Der weiße Paravent war in leuchtenden Farben mit Märchenszenen bemalt, Kinderreime zierten den breiten Fries, der die weißen Wände miteinander verband. Einige niedrig angebrachte Bücherborde zwischen Tür und Kamin, wo Licht vom Fenster auf sie fiel, waren mit Bilder- und Jahrbüchern mit farbenfrohen Rücken bestückt.

Kein Spielzeug, sinnierte sie. Aber das kommt noch.

Ansonsten könnte es besser nicht sein, angefangen vom blau bebänderten Babykörbchen neben dem Gitterbett bis zum Teppich in einem dunkleren Blau, dick und weich genug für kleine Knie bei den ersten Stürzen. Das Bett stand unter dem Fenster in einiger Entfernung vom Feuer, denn Virginia hielt viel von Hygiene. Jetzt blickte sie zur blau bebänderten Bettdecke und dem rüschenbesetzten weißen Kopfkissen hinüber. Die Bettwäsche war ganz leicht aufgewölbt, und der obere Teil eines winzigen dunklen Kopfes zeigte sich am Deckenrand. Keine Bewegung, kein Geräusch.

Virginia saß balancierend auf dem hohen Kamingitter, ihre Finger spielten auf der Messingkante, und sie runzelte ein wenig ängstlich die Stirn. «Es müsste klappen», sagte sie halblaut. «Wenn er sich nicht gut macht, läge es jedenfalls nicht an Mängeln in seiner Frühentwicklung.»

Eine Zeit lang saß sie still da, versunken in die Betrachtung des winzigen dunklen Flecks in der Weiße des Bettchens. Dann rappelte sie sich auf und sah auf ihre Armbanduhr. «Zeit für sein Fläschchen.»

Sie eilte aus dem Zimmer.

Kapitel 2

Virginia trat eilig ins Kinderzimmer und schloss mit Entschiedenheit die Tür. Sie durchquerte den Raum und sah aus dem Fenster. Dichter Schneefall hatte den Rasen bedeckt, und das Kinderzimmer war von dem fahlen, toten Licht erfüllt, das er abstrahlte. Nur im Bereich des Feuers hatte die Weiße eine gelbliche Färbung angenommen.

Virginia befragte das Thermometer, das an der Wand zwischen den Fenstern hing, und stellte fest, dass der Raum trotz des Wetters warm genug war. Dann fiel ihr wieder ein, warum sie gekommen war, und sie wandte sich dem Bettchen zu, wo das weiche Rüschenkissen unberührt und die blau bebänderte Decke flach war, abgesehen von einem Hügel genau unter dem Kissen, als ob sich dort ein kleiner Körper zusammenkrümmte.

Sanft zog Virginia die Decke zurück und enthüllte ein dunkles Köpfchen, das in zwei winzige schrumpelige Hände vergraben war.

Sie stand da mit der gelüfteten Decke. Ihre Lippen entspannten sich zu einem flüchtigen Lächeln, als sie mit den Fingerspitzen ihrer freien Hand sehr zart über den Kopf strich. «Appius», sagte sie.

Ein verschlafenes dünnes Grunzen antwortete ihr, und der kleine Körper vergrub sich noch entschlossener. Entschieden, aber sanft bog sie die schrumpeligen Finger auseinander und zog das rosa Babygesicht aufs Kissen. Es war zu Millionen winziger Fältchen zerknittert, die Augen im Schlaf fest zusammengekniffen.

«Kopf raus», sagte sie entschieden und zog Laken und Decke von Appius’ übrigem Körper weg. Ein kleiner, pelziger Körper, der sich halb aus einem langen Flanellnachthemd herausgewunden hatte, lag mit bis zum Kinn hochgezogenen Knien da.

Virginia zog das Kleidungsstück glatt, steckte das Bettzeug wieder fest, versetzte der Überdecke einen leichten Klaps und ging quer durchs Zimmer zu ihrem Schreibtisch neben dem Kamin.

Appius schlief weiter.

Miss Hutton öffnete ein Buch jener Art, wie man es von Herstellern von Babynahrung beziehen konnte und das sie mit «Appius» betitelt hatte. Auf einer neuen Seite trug sie das Datum ein und die Bemerkung: «Schläft immer noch mit Decke über dem Kopf.» Dann nahm sie ein größeres Schreibheft zur Hand und durchblätterte es geistesabwesend.

Hier und da wurde ihr Blick von einem Eintrag gefesselt, und sie las: «… heute wurde Appius ins Cottage gebracht. Einstweilen scheint er sich seiner Umgebung kaum bewusst zu sein.»

Und früher: «Fand heute das passende Cottage, in einiger Entfernung von anderen Häusern und gut umfriedet. Klein und leicht in Ordnung zu halten, denn ich denke, es ist besser, anfangs keinen Dienstboten zu haben. Ein Garten für die körperliche Bewegung und ein Zimmer, das sich ideal als Kinderzimmer eignen wird.»

Dann, einige Zeit zurückliegend, ein längerer Eintrag: «Verbrachte diesen Nachmittag im Zoo, wie immer fasziniert von der Menschlichkeit der Affen. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass alle bisherigen erzieherischen Experimente mit ihnen in die völlig falsche Richtung gingen. Ich glaube, wenn man einen jungen Affen gleich nach der Geburt nähme und ihn in durchweg menschlicher Umgebung aufzöge, genau wie ein Kind, würde er auch aufwachsen wie ein Kind – würde in der Tat zu einem Kind; abgesehen natürlich von seiner äußeren Erscheinung, doch auch da ließe sich etwas machen … Wenn es nur möglich wäre, eine absolut passende Umgebung einzurichten und dann einen Affen zu finden, der so jung ist, dass er noch keinerlei äffische Erziehung genossen hat, ein unbeschriebenes Blatt also, mit dem man arbeiten könnte … Vielleicht weiß ein Händler von einem.»

Virginia hörte auf zu blättern und saß mit gefalteten Händen da, während sie die vergangenen Wochen Revue passieren ließ.

«Ich will einen neugeborenen Affen haben. Von menschenähnlichster Art», hatte sie gesagt.

Die Händler hatte die Lippen gespitzt, als ob er pfeifen wollte, und sich dann unter dem schmierigen Hut den Kopf gekratzt. «Einen jungen Orang könnte ich Ihnen besorgen …»

Aufgescheucht von ihrem Wagemut, halb berauscht vom Nervenkitzel des Experiments und ihrer Sinne beraubt durch den warmen Geruch nach Hund, Affe und Papagei, hatte sie gemurmelt: «Ja, das wäre in Ordnung. Bitte sagen Sie mir Bescheid. Jederzeit innerhalb der nächsten Woche oder so …» Und von dort aus war sie zu einem Immobilienmakler gegangen und wenige Tage später in die Babyabteilung eines Kaufhauses.

So hatte alles angefangen.

Was hätte sie denn auch von diesem Experiment abhalten sollen, wenn sie es durchführen wollte? Sich diesem, na gut, Fimmel hingeben wollte? So erwiderte sie, ein wenig trotzig, die Stille des weißen und blauen Zimmers.

Sie hatte lediglich den Club benachrichtigen müssen. Niemand interessierte sich für ihren Auszug oder nahm ihn überhaupt zur Kenntnis, abgesehen von ein paar Krämern. Außerdem hatte sie, seit ihr Vater gestorben und die Pfarrei in andere Hände übergegangen war, schon immer vorgehabt, aufs Land zurückzukehren. Aber der Club bot halbwegs Bequemlichkeit, und es hatte kein Grund bestanden, ihr Zimmer zum einen oder anderen Zeitpunkt zu kündigen.

Ferner hatte sie seit ihrer Übersiedelung aus Cambridge immer die Vorstellung gehegt, dass sie es mit irgendeiner Form von wissenschaftlicher Forschung versuchen würde, allerdings hatte die Pfarrei dem entgegengestanden. Und als ihr Vater dann starb, war sie bereits seit mehr als zehn Jahren nicht mehr wissenschaftlich tätig gewesen, und ihre Kenntnisse waren wohl ziemlich eingerostet … Hier jedoch, in ihrem eigenen Cottage, hatte sie das Material für ein bis dato beispielloses Experiment.

Ihr Blick wanderte verträumt zum Bettchen in der Ecke, wo Appius unter den Decken zusammengekringelt lag.

Sie stand auf, die Gestalt abermals gestrafft, den unentschlossenen Mund gespannt. Sie hob die Decken und legte ihre Hand leicht, aber bestimmt auf Appius’ winzige Schulter. «Kopf raus», sagte sie.

Ein Auge entrunzelte sich und blinzelte sie hell zwischen zwei schrumpligen Fingern an.

«Kopf raus», wiederholte sie ruhig.

Sie lüpfte das Flanellbündel, das Appius enthielt, und nahm es ziemlich ungeschickt auf den Arm.

«Das Erste, was es zu lernen gilt, ist Gehorsam», sagte sie, während sie sein kleines rosa Ohr streichelte.

Dann legte sie ihn mit dem Kopf auf dem Kissen ins Bettchen zurück und steckte die Decken fest.

So also fing es an.

Ein Auge folgte ihr aufmerksam, während sie die Überdecke zurechtzog, und runzelte sich dann zum Schlaf. Als sie zu ihrem Schreibtisch zurückkehrte, glitt der flaumige Kopf von dem weichen Kissenhügel herab und vergrub sich zwischen zwei wartenden faltigen Händen.

Kapitel 3

Gierige rote und gelbe Zungen beleckten den schwarzen Schlund des Kaminschachts. Ein schwarzes Gesicht mit roten Mündern reckte seine Zungen einem Etwas oben im Tunnel entgegen: trotzige Zungen, herausgestreckt bis zur Wurzel. Voller Gewissheit, dass sie es erreichen werden. Scheitern. Werden wieder eingesogen. Schießen etwas weiter heraus. Schnell. Hab ihn. Nein. Wieder hinein. Hinein und heraus, hinein und heraus, aber das Etwas oben im Tunnel hat keine Notiz davon genommen. Jetzt sind alle Zungen auf einmal draußen, alle dehnen sich, strecken sich, vereinigen sich. Eine riesige Zunge, die Spitze außer Sichtweite oben im Tunnel; diesmal bleibt sie dort. Kehrt nicht mehr in die Münder zurück. Rote Zunge mit abgeschnittener Spitze. Rotes Taschentuch, zurückgehalten vom schwarzen Kamingitter.

Appius war allein im Kinderzimmer. Das Feuer, das Virginia soeben entzündet hatte, flackerte unstet in seinem Eisenkäfig, fasste Mut und röhrte dann den Abzug hinauf. Appius, im Bettchen unter dem weiter entfernten Fenster, sah zu, fasziniert und ängstlich zugleich. Als das Feuer zu einer kompakten roten Masse geworden war, verlor er das Interesse und starrte kummervoll durch die Gitterstäbe ins Zimmer.

Blau. Weiß. Weiße Streifen auf dem Blau. Über ihm war in der Weiße der Wand ein Rechteck blassen Blaus, nicht hell wie der Fußboden, sondern blass mit kleinen weißen Büscheln. Es waren vier weiße Linien darauf, die in der Mitte zusammenstießen, und eine andere darunter, direkt über dem Bett.

Appius hob eine Hand und berührte die untere Linie. Seine Finger schlossen sich um die Kante der Fensterbank.

Hand konnte weiße Linie halten. Füße auch? Ein Fuß wanderte unter den Falten seines Flanellnachthemds nach oben. Zwei. Appius stand auf der Fensterbank.

Hand auf weißer Linie über ihm. Finger wollten nichts fassen. Warum nicht? Etwas dort, das blassblaue Zeug. Hart und kalt. Mit weißen Büscheln probieren. Auch hart. Können nicht angefasst werden. Komisch.

Er sah hinunter. Seltsam. Von hier auf dem Sims war das blaue Zeug nur halb so groß wie von unten, und auch nicht mehr rechteckig. Dunkle Sachen waren über die eine Hälfte gewachsen, über die untere. Da war ein eckiger grüner Fleck mit einem braunen Streifen an jeder Seite, oben liefen die Streifen aufeinander zu. Außerhalb davon rote Streifen mit grünen Flecken. Manches von dem Grün war oben in das Blaue gekleckert, und einige grüne Flecken saßen an den Enden dünner brauner Streifen. Komisches Durcheinander. Und die vier weißen Linien, die er nicht anfassen konnte, kreuzten das Durcheinander und auch das Blaue.

Den braunen Streifen da unten anfassen. Seltsam. Den roten Streifen. Komisch. Fühlte sich alles gleich an. Weder Ecken noch Kanten. Nicht wie die weißen Streifen vor dem blauen Boden, die man vom Bett aus sah und anfassen konnte. Außerdem kalt, dieses ganze Durcheinander, und rutschig. Finger glitten darauf aus.

Mit einem verärgerten Grunzen kehrte Appius Fenster und Garten den Rücken, ließ sich auf sein Bett zurückgleiten und rannte auf allen vieren, in hinter ihm herflatterndem Flanell, um die Tagesdecke herum.

Ein weißes Ding war sein Ziel. Blauer Streifen rings um die Kante und, mit Abständen, kleine weiße Dinger dran. Konnte man anfassen. Und ziehen. Blauer Streifen kam frei und auch ein paar weiße Dinger. Hübsches Geräusch. Zischendes Geräusch mit kleinen Kieksern dazwischen.

Blaues Ding kommt jetzt ganz. Wickelt sich um die Füße. Denkt, es wird ihn festhalten. Langes Ding, glatt wie die komischen Dinger über dem weißen Sims, aber nicht kalt. Und weich. Töte es. Wirf es über die Bettkante. Zur Hälfte drüber. Da hängt es. Schlaff. Tot.

Ein weiteres blaues Ding rund um das Kopfkissen. Töte es auch. Seine Finger hatten sich gerade um das Band geschlossen, als sich die Tür langsam öffnete. Virginia trat auf Zehenspitzen ein, ihr von mütterlicher Sorge erfüllter Blick fiel als Erstes auf das Bett. Sie hielt inne, die Hand noch auf dem Türknauf, und verlagerte das Gewicht auf die Fersen, Beunruhigung in den Augen. Eine Sekunde, dann schloss sich die Hand fest um den Türknauf. Virginias Züge und Gestalt strafften sich. Sie machte die Tür sanft, doch sehr energisch hinter sich zu und ging zum Bettchen. Stehend blickte sie auf Appius nieder, ohne ein Wort zu sagen.

Das Aufgehen der Tür war mitten in das erste lustvolle Sirren des Satinbands geplatzt. Appius hatte dagestanden, beim Zerren auf frischer Tat ertappt; in seinen Augen, die sich strahlend auf Virginia richteten, glitzerte Unverschämtheit hinter der gewohnheitsmäßigen Skepsis. Als sie durch den Raum auf ihn zukam, riss er seine Fingernägel aus dem Band, krümmte sich unter dem Bettzeug zusammen und lag still. Über dem Rand des Lakens zwinkerte ein Auge zwischen zwei Fingern Virginia zu. Er wartete. Virginia wartete.

Dann: «Appius», sagte sie.

Das Auge zwinkerte.

«Appius.»

Ein Sprung. Tagesdecke, Überdecke und Laken flogen wild durcheinander und landeten auf dem Teppich. Das Kopfkissen, bis zur Querstange des Bettgitters emporgestemmt, hing dort einen Augenblick und fiel dann, vom eigenen Gewicht gezogen, zurück. Zu jenem Zeitpunkt, als es in das leere Bett plumpste, umrundete Appius auf allen vieren das Zimmer, die Vorderbeine fest umschlossen von rüschenbesetzten Batistärmeln, während ein zerfetztes Flanellbanner, das immer noch seine Mitte umfing, trotzig hinter ihm herflatterte.

Als er an dem fröhlich bestückten Bücherregal vorbeikam, schoss eine schrumplige Hand nach oben und umklammerte das zweite Bord. Die Füße folgten. Nächstes Bord. In Flanell und Batist verfangene Füße verfehlten ihren Halt. Appius grapschte wild um sich, fiel mit einem Plumps auf den Teppich und rollte sich zusammen, ein verwirrt schnatternder Ball aus Fell und Flanell. Er strampelte, kratzte, strampelte sich die Füße frei und flitzte schneller und schneller um die Teppichkanten, während er ärgerliche Laute von sich gab. Virginia stand reglos neben dem Bett und beobachtete ihn.

Allmählich wurde er müde, hielt am Kamingitter inne und setzte sich, mit dem Rücken zum Zimmer, streckte die Hände der Glut entgegen und schwatzte leutselig vor sich hin. Dann und wann warf er über die Schulter einen Blick auf Virginia, die grimmig das Bett in Ordnung brachte und ihm anscheinend keine Beachtung schenkte.

Als das Bett gemacht war, trat Virginia in die Mitte des Zimmers, blieb stehen und betrachtete Appius’ Rücken. Sie betrachtete ihn so eingehend, dass Appius, als er maliziös über die Schulter zwinkerte, seinen Blick plötzlich gefangen und gebannt fühlte. Unter wütendem Schnattern drehte er sich halb um.

Virginia rührte sich nicht.

Er wandte sich noch weiter um, drehte sich gestikulierend um sich selbst, bis er ihr direkt ins Gesicht sah. Ein entschuldigender Ton schlich sich in sein Geschnatter.

Virginia beobachtete ihn weiterhin, wortlos. Seine Gesten wurden abwehrend, scheu. Er schnatterte weniger laut. Er schob sich rückwärts Richtung Kamingitter. Sein Kopf wackelte vor Unbehagen hin und her. Er versuchte sich aus Virginias Blick zu befreien, aber sie hielt ihre Augen unverwandt auf ihn gerichtet. Er wimmerte leise und hob die Hände vors Gesicht.

«Bett», sagte Virginia streng und wies auf das Bettchen.

Beim Klang ihrer Stimme hörte Appius zu wimmern auf. Sein faszinierter Blick ließ ihr Gesicht nicht los, doch erkannte oder ahnte er, noch immer gefesselt, die Bedeutung des ausgestreckten Zeigefingers. Sein Gewimmer setzte erneut ein, höher diesmal; er kauerte sich gegen das Kamingitter. Seine runzligen Mundwinkel wurden schlaff, und in seinen Augenwinkeln bildeten sich große Tränen.

«Bett, Appius.»

Der ausgestreckte Finger bewegte sich nicht. Virginias Tonfall war unverändert. Die Augen starr auf sie gerichtet, immer noch weinend, kroch Appius vom Kaminvorleger, stahl sich an Virginia vorbei, wobei er sich, als er direkt neben ihr war, um die eigene Achse drehte, als wäre sie das Zentrum eines unsichtbaren Kreises, dessen Linie er zu folgen hätte, und kroch ins Gitterbett.

Virginia legte ihre Hand leicht auf die bucklige Überdecke. «Kopf raus», befahl sie.

Der Buckel erzitterte, und ein halber Zoll Kopf erschien. Virginia zog ihn sanft zur Gänze aufs Kissen und wandte sich ab. Appius lag still da, wie sie ihn gebettet hatte; er schlief bereits.

Virginia ging zu ihrem Schreibtisch und öffnete das Babytagebuch. «Heute hat Appius, wie es scheint, Gehorsam gelernt», schrieb sie. Dann lehnte sie sich auf ihrem Stuhl zurück und drückte die Fingerspitzen gegen die Augenlider. Sie war müde, ausgelaugt von der Anstrengung des Bezwingens. Doch wenn Appius tatsächlich bezwungen war – was für ein großer Schritt in ihrem Plan. Falls er Gehorsam gelernt hatte, war es nun an der Zeit, ihm das Sprechen beizubringen, und wenn dies gelang, wäre der Rest ein Klacks. Warum sollte es nicht gelingen?

Sollte es. Ihre ganze Willensstärke, ihre ganze Suggestivkraft, ihr gesamter Vorrat an Nerven- und Geistesenergie war an dieses Experiment nicht verschwendet. Denn wenn es gelang, hätte sie in der Tat etwas erreicht. Aus rein animalischem Stoff hätte sie dann ein menschliches Wesen erschaffen, hätte die Evolution gezwungen, innerhalb weniger Jahre Stufen zu durchlaufen, für die ohne Mithilfe Äonen vonnöten gewesen wären, und hätte nicht nur den Wahrheitsgehalt der Evolutionstheorie, sondern auch die grenzenlosen Möglichkeiten von Umfeld und frühzeitiger Schulung unter Beweis gestellt.

Es musste gelingen. Falls dieses Experiment schiefging, das wusste sie vage, unausgesprochen, dann hätte sie ihre Daseinsberechtigung in ihren eigenen Augen verloren.

Das neu erwachte Schöpfungsbedürfnis ihrer Natur würde aufs Schlimmste zunichtegemacht. Sie würde in jene Nichtigkeit zurücksinken, aus der ihre Begeisterung sie erhoben hatte. Sie würde nach Earls Court zu ihrem Wohnschlafzimmer zurückkehren – Gasofen und Elektrogrill mit eigenen Zählern –, zu ihrem Lesefutter aus der Leihbücherei, ihren Busfahrten zur Konditorei, ihrem abendlichen Nippen an Konversation und Kaffee im Gesellschaftsraum, kurz: zum mittleren Alter in einem Damenclub mit Wohnrecht. Jedes Jahr ein bisschen älter, ein bisschen rundlicher oder ein bisschen magerer, ein bisschen weniger schnell beim Aussteigen aus dem Bus – «Beeilung, bitte, Beeilung» –, und der Kampf mit Schirm und Päckchen durch die Sitzreihen im Innern und die halb mitfühlende, halb verächtliche Hand des Schaffners, angeschmuddelt und nicht sonderlich freundlich, wenn sie die schwankende Treppe hinabkletterte bis zum glitschigen Gehsteig. Jedes Jahr ein bisschen weniger brillant in der Unterhaltung nach dem Abendessen, ein bisschen weniger imstande, sich an die gelesenen Romane zu erinnern, ein bisschen weniger imstande, eine Zuhörerin zu finden, ein bisschen weniger imstande zu leben, wenngleich noch nicht bereit für den Tod.

Sie sah sich die Jahre hinabgleiten wie in einem ruhig abwärtsfahrenden Lift, aber der Lift erreichte nie den Grund. Die vollendete Abwärtsfahrt, der Schock der Ankunft, die jettbestirnte Krone des Todes, dies wäre ein zu eindeutiges Ende für das Leben, das sie vor sich sah. Ein durch die kleinen Annehmlichkeiten und Gewohnheiten ihrer kuschligen Unbedeutendheit gedämpftes und abgerundetes und gleichmäßig abgenutztes Dasein könnte durch nichts so Reales, so Unabdingbares wie den Tod beendet werden. Wie sollte sie, die niemals lebendig gewesen war, sterben? Sie würde unaufhörlich auf- und niedergleiten, gleichgültig über einem weichen und glatten Hang dahinsegeln, auf und ab durch die Zeit, hinaus in eine weite, ewige Ebene.

Es würde gelingen. Appius hatte die anfängliche Phase fast unausgesetzten Schlafs hinter sich gelassen und war sich seiner Umgebung vollständig bewusst. Er lernte, ihr zu gehorchen. Dies bedeutete, dass sein Geist zu erwachen begann, und er erwachte in einem gänzlich menschlichen Umfeld. Nie war er äffischem Einfluss ausgesetzt gewesen. Sein Geist war ein weißes Blatt, das sie beschriften konnte; er war jetzt bereit für die Arbeit, die sie mit ihm vorhatte. Er konnte Laute formen. Er musste sprechen lernen, bevor seine Erbanlagen Zeit hatten, sich durchzusetzen. Jenes Geschnatter gerade eben, sagte sie sich, war nicht Affensprache. Das wäre unmöglich, denn er hatte nie einen Affen gehört. Es waren die gleichen bedeutungslosen Laute, die alle Kinder von sich geben, bevor sie sprechen lernen.

Es war Zeit, zu beginnen. Appius wurde wach. Sie ging zu seinem Bettchen und stand am Fußende, ihm direkt gegenüber, die verschränkten Arme auf der oberen Querstange des Gitters.

Sie rief ihn. Appius öffnete beide Augen und sagte etwas Unverständliches. Sie fixierte ihn mit ihrem Blick und artikulierte sehr klar und langsam: «Mama.»

Appius sagte noch etwas.

«Mama», wiederholte sie ruhig.

Stunde um Stunde, den Blick unverwandt auf ihn gerichtet, arbeitete sie an dem einen Laut und ließ Appius nur aus den Augen, wenn sein Fläschchen geholt oder das Feuer geschürt werden musste. Nickte er ein, ging sie, während sie wartete, ihre Notizen durch, bereit, im Augenblick seines Erwachens, wo sein Geist aufnahmefähiger wäre, das Wort fallen zu lassen. Gegend Abend, nachdem sie die Silben langsam, nachdrücklich, unermüdlich wiederholt hatte, zeigte sich in Appius’ auf ihr Gesicht fixierten Augen Verwirrung. Seine runzlige Stirn wurde noch runzliger. Er beobachtete ihre Augen und ihren Mund. Er war still. Er wand sich unruhig. Endlich öffnete er seinen Mund, verzog ihn vor lauter Bemühen. «Ah-ah», sagte Appius.

Virginia glühte vor Freude, mochte den Konsonanten aber noch nicht preisgeben. «Mama, Mama», ermunterte sie ihn.

«Ah-ah», wiederholte Appius.

Virginia hob ihn aus dem Bettchen und wiegte ihn sanft auf den Armen, wobei sie von einem Fuß auf den andern balancierte. «‹Mama›. Sag noch mal ‹Mama›.»

Appius’ emporgewandtes Gesicht, verwirrt und runzlig, starrte sie an, während sie vor- und zurückpendelte. Seine breiten, beweglichen Lippen verzogen sich wie Gummi, und seine Kehle arbeitete tonlos. «Am-ah», sagte er.

Virginia lachte leise, glücklich in sich hinein. «‹Mama›, ‹Mama›. Sag ‹Mama›», gurrte sie, ihr Gesicht im weichen Flaum hinter seinem Ohr vergraben. Sie knuddelte ihn sacht, steckte ihn ins Bettchen und beeilte sich, den epochemachenden Eintrag niederzuschreiben.

Es konnte nicht schiefgehen.

Kapitel 4

Virginia bereite Appius’ Bad. Die faltbare weiße Gummiwanne stand offen vor dem Kamin des Kinderzimmers, und Virginia saß mit aufgekrempelten Ärmeln auf einem niedrigen Stuhl daneben und hatte Appius auf ihrem wasserdicht beschürzten Schoß. Sie prüfte mit dem Ellbogen die Wassertemperatur und setzte Appius in die Wanne.

Appius quiekte und wand sich, doch Virginia hielt ihn mit einer Hand fest, während sie ihn mit der anderen einseifte und mit dem Schwamm abrieb. Er weinte, große kühle Tränen rollten über seine flache Runzelnase ins warme Wasser, aber sie ließ sich nicht beirren. Mit zusammengepressten Lippen und vor Konzentration zuckenden Mundwinkeln bearbeitete sie Appius mit Seife und Schwamm, nahm ihn dann wieder auf den Schoß und tupfte ihm das Gesicht mit einem weichen Handtuch ab.

Er kannte das Ritual, wusste, dass Sichsträuben ihn noch nie aus diesem festen, wenn auch seifigen Griff erlöst hatte; trotzdem machte er die üblichen angestrengten Versuche, freizukommen und sich das Wasser aus dem Fell zu schütteln. Nachdem Virginia ihn eine Weile festgehalten hatte, gab er nach; der lange abendliche Kampf hatte ihn ermüdet. Er lag still da und starrte Virginia an, während sie ihn abtrocknete und kämmte, wobei sich gleichzeitig mit den Händen ihre stummen Lippen bewegten.

Als er sie so ansah, schien ihm eine Idee zu kommen. Er erinnerte sich an etwas, etwas, was mit der Bewegung ihres Mundes und dessen angespanntem Ausdruck zu tun hatte.

«Ma-ma», sagte er schließlich.

Virginia fuhr auf. Eine warme, prickelnde Empfindung lief ihr den Rücken hinab und wieder hinauf bis zu ihrem Nacken. Er hatte aus eigenem Antrieb gesprochen, und sein erstes Wort hatte ihr gegolten. Der Kamm entfiel ihrer Hand, und plötzlich riss sie Appius in ihre Arme und küsste ihn wieder und wieder: den pelzigen Kopf, den pelzigen kleinen Körper, die winzige glatte Nase, die runzligen beweglichen Lippen.

«Mama», schnurrte sie. «Der kleine Liebling! Mamas kleiner Lieblingsjunge!»

Sie ließ ihn los, lehnte sich auf dem Stuhl zurück und lächelte ihn voller Stolz an. Dies war wahrhaftig der Lohn für wochenlange Anstrengung. Sie zog ihn wieder an sich, streichelte seine Gliedmaßen, küsste sie, vergrub sich in dem seidigen, vom Bad noch warmen Fell.

«Ma-ma, ma-ma», sagte Appius mit gerunzelter Stirn.

Virginia strahlte und griff nach dem Talkumpuder.

Sei pragmatisch. Nun, da er zu sprechen begonnen hatte, durfte keine Zeit mit nebulösen Gefühlen verloren werden. Gleichwohl war er sehr süß, dieser Erfolg, dieses allmähliche Auftauchen einer lebendigen Intelligenz aus dem stupiden animalischen Körper, ein Geist, der sie zu erkennen und zu benennen vermochte, der im Lauf der Zeit mit ihrem kommunizieren würde. Was würde er sie nicht alles lehren? Welche unausgeloteten Tiefen des Wissens schlummerten in jener sprachlosen Seele? Welche ungeahnten Schätze der Dschungelweisheit, aufgetürmt, Körnchen um Körnchen, über unfassbare Zeiträume hinweg durch die Erfahrungen seiner Rasse an dunklen, nie geschauten Orten der Erde? Hier war eine gänzlich unkalkulierbare Seele, weil von einer dem Menschen unbekannten Erfahrungs- und Gefühlswelt geformt; eine Wesensart nicht nur einer anderen Rasse, sondern einer anderen Spezies, dem menschlichen Bewusstsein auf ewig verschlossen, bis ein Mitglied dieser Spezies ihr Ausdruck zu verleihen vermochte; eine gänzlich neue Welt, neu wie das Leben eines anderen Planeten, und der Schlüssel befand sich hier, unter ihrer Hand.

Immer mit der Ruhe, sagte sie sich. Er ist zweieinhalb und hat bis jetzt gebraucht, um überhaupt zu sprechen. Erwarte nicht zu viel. Sei zufrieden mit dem, was du hast.

Trotzdem, erwiderte sie, er hat gesprochen, und er ist erst zweieinhalb. Im Lauf der Zeit, die vor ihm liegt, mag er alles tun, alles werden. Doch zuallererst muss er ein Mensch werden.

Ja, Appius musste ein Mensch werden, bevor er sich mit Menschen austauschen konnte. Währenddessen würde er die Weisheit seiner Rasse nicht verlieren, denn wenn die Erziehung diese im Menschen nicht gänzlich auslöschen konnte, wie dann in einem Tier, dem die Vergangenheit unendlich näher war?

So überlegte sie, während sie den weißen Talkumpuder gut in die graue Haut unter dem Fell einrieb.

Unter Wahrung seines universellen Dschungelbewusstseins musste er sich den besonderen Beitrag des Menschen zu jenem aneignen. Denn was war der menschliche Geist letztlich anderes als eine Anhäufung aufeinanderfolgender Erfahrungsschichten, einem Teil der Erdkruste gleich, Erfahrungen, die der Mensch im Verlauf unterschiedlicher Entwicklungsstufen seit Anbeginn der Zeit gewonnen hatte? Über der Weisheit der Amöbe die Weisheit des Fischs, über der Weisheit des Fischs die Weisheit des Reptils, über der Weisheit des Reptils die Weisheit des Mammuts. Solcherart, dachte sie, war die Weisheit des Menschen.

So war auch das universelle Bewusstsein zusammengesetzt; aufgetürmt und zusammengepresst, Erdschicht über Erdschicht, durch die Zyklen evolutionären Lebens, mit dem Menschen an der Spitze, der so emsig damit beschäftigt war, an seinen Platz auf dem Haufen geschüttelt und geschoben zu werden, dass er vergaß, über den Rand auf die Schichten unter sich zu blicken. Nur sehr selten, wenn der Berg aufgrund einer katastrophalen Erschütterung erzitterte und von oben bis unten gespalten wurde, war der Mensch gezwungen, in den Abgrund hinabzuspähen und durch den Spalt in der Oberfläche seines Bewusstseins für einen Sekundenbruchteil den Affen oder die Schlange oder die Amöbe in sich zu erkennen.

Virginia schloss die letzten Knöpfe an Appius’ Batistnachthemd und stellte ihn auf die Füße.

Auf dem Felsen der Evolution war er eine Schicht tiefer angesiedelt als der Mensch, überlegte sie, eine Schicht näher an den vergessenen Erfahrungen des Menschen. Wurde er Mensch, so würde er als Vermittler wirken, dem Menschen zurückgeben, was er verloren hatte, würde, weil Untermensch, Übermensch sein.

Gerade hatte er für einen Augenblick auf seinen Hinterbeinen gestanden, die Hände an den Seiten, wie sie es ihm beigebracht hatte, aber fast im selben Moment, da sie es bemerkte, fiel er auf alle viere zurück. Als sie ihn mittels eines scharfen Klapses auf seine Schulter aufrichtete, kam ihr eine Idee: Sollte sie ihn beten lehren?

Sie war sich nicht sicher. In seinem Alter sollte das Aufsagen von Gebeten eine Selbstverständlichkeit sein. Zugleich jedoch durfte auf keinen Fall ein konventioneller Glaube seine Gedankenfreiheit im späteren Leben beeinträchtigen. Er sollte weniger mit Religion als vielmehr mit Wissenschaft in Berührung kommen.

Sie überlegte kurz: Jedes Kind spricht seine Gebete, also muss auch er das tun. Nur sehr wenige werden im späteren Leben durch das behindert, was man sie gelehrt hat.

«Knie dich hin», sagte sie. Wieder auf dem niedrigen Stuhl sitzend, drückte sie ihn auf seine Knie nieder, drapierte das Nachthemd um seine Füße, faltete seine Hände und bettete sie in ihren Schoß. Ein verwirrtes rosa Gesicht suchte ihres.

«Es ist an der Zeit, dass du beten lernst, kleiner Appius», sagte sie; denn wenn er auch nicht auf Anhieb alles verstand, was sie sagte, so musste er es doch allmählich lernen, so wie andere Kinder, indem sie Erwachsene sprechen hörten, und man durfte es ihm nicht zu leicht machen. «Du musst lernen, zu Gott zu beten. Gott ist nämlich dein lieber Vater, der im Himmel wohnt und dir deine Kleidung schenkt und dein hübsches Kinderzimmer und all deine schönen Spielsachen. Du musst ihm für all diese Dinge danken und ihn bitten, dich zu einem braven Jungen zu machen. Ich werde dir nun ein kleines Gebet beibringen. Wenn du älter bist, wirst du sagen, was du möchtest, aber jetzt sprich mir nach: ‹Lieber Gott …›»

«Ma-ma», sagte Appius.

Virginia runzelte die Stirn. «Nein, Liebling, du sprichst jetzt nicht zu mir, sondern zu deinem Vater im Himmel. Jetzt hör gut zu und versuch mir nachzusprechen: ‹Lieber Gott …›»

Appius legte die Stirn in Falten. Er sah sie eindringlich an und sagte ernst: «Ma-ma.»

Er hatte das Knien satt und wollte sich auf alle viere niederlassen, aber Virginia hielt die Rüschenärmel des Nachthemds fest und zog sie jedes Mal wieder auf ihr Knie, wenn er sie freigeruckelt hatte. Sie fixierte ihn mit hartem Blick.

«Hör mir zu!», sagte sie scharf. Aber man durfte Kindern gegenüber keinen Unmut zeigen, erinnerte sie sich. Sie wappnete sich mit Geduld. «Bitte, lieber Gott, bitte, lieber Gott, bitte, lieber Gott …»

Sie wiederholte es viele Male, während Appius zappelnd mit schief gelegtem Kopf lauschte.

«Jetzt sag: ‹Bitte, lieber Gott.›»

Als sie geendet hatte, verzog Appius seinen Mund und gurgelte in verschiedenen Tonhöhen. Seine Hände wurden festgehalten, aber er brachte es fertig, mit seinen Füßen weiter und weiter nach hinten zu rutschen, bis er fast an den Ärmelrüschen hing. Virginia zog sie zu sich heran, sodass er gezwungen war, in seine kniende Haltung zurückzukrabbeln. Er starrte sie an und gurgelte abermals. Unklar erfasste er, dass er Laute formen sollte gleich den ihren, dass sie ihn, wenn ihm dies gelänge, aufstehen ließe, weg vom Fußboden, der seinen Knien wehtat, und von jenen stechenden Augen, die an seine geheftet waren. Er verzog seinen großen Mund, doch der weigerte sich, diese Laute zu bilden. Seine Augen flehten bekümmert jene Augen an, die sie fixierten, Virginia jedoch missverstand sein Unbehagen, hielt es für Konzentration. Sie wiederholte die Worte wieder und wieder, wobei sie seinen Blick unnachgiebig bannte. Sie musste ihm helfen, sagte sie sich.

Durch ihren Blick unter Druck gesetzt, kämpf-te er. «Ie-od», sagte er schließlich.

Virginia lächelte. «So ist’s recht. Du bist ein braver Junge. Jetzt musst du nichts mehr sagen. Für heute erlasse ich dir den Rest, und wenn du älter bist, sagst du das alles von allein. Nun mach die Augen zu.»

Mit ihrem Finger schloss sie seine Lider. Sofort öffneten sie sich wieder, aber Virginia hielt es für klüger, erst einmal nicht allzu sehr zu insistieren. Er musste müde sein nach dem Unterricht.

«Bitte, lieber Gott, mache mich zu einem braven Jungen. Amen», sagte sie. Und dann strahlend: «Jetzt hüpf ins Bett, mein Liebling.»

Appius, der sich plötzlich aus seiner verkrampften Haltung befreit sah, hob sich mit einem Satz vom Boden und sprang Richtung Bett. Virginias strenger Blick folgte ihm, und er legte sich still unter die Bettdecken, den Kopf auf dem Kissen.

Er scheint jetzt wirklich ein bisschen was zu verstehen, dachte Virginia. Sie küsste ihn zart auf den Kopf und löschte das Licht.

Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, wälzte sich Appius eine Weile voller Unbehagen im Bett herum. Er konnte keine bequeme Stellung finden. Die lange Anstrengung des Kniens hatte seine Gelenke steif werden lassen. Er wand sich unter dem Laken hervor, um sich dann genüsslich der Länge nach auf der Überdecke auszustrecken. Dann wurde ihm klar, dass etwas passiert war. Rund um sein Bett war kein Zimmer, überall nur Schwärze, mit einem winzigen, matten roten Fleck weit weg und zwei gräulich weißen Flecken oben an seiner Seite. Wo war der blaue Boden? Und wo waren die weißen Stäbe, die ihn sonst immer umgaben?

Mit einem knurrenden Wimmern trat er den Rückzug an, zurück zu dem Loch, aus dem er gekommen war. Doch als er sich in sein Nest zwischen Kopfkissen und Laken kauerte, sah er, dass das Zimmer wiederkehrte. Sehr langsam kamen die Stäbe ringsum aus der Dunkelheit zurück, nur dass sie grau waren, nicht weiß. Immerhin waren sie da, und ebenso die großen weißen Dinger rings um die Kanten des blauen Flecks, das ein Teppich war; aber sie waren alle grau, und der Fleck war schwarz.

Appius streckte eine Hand aus und befühlte behutsam die grauen Stäbe. Ja, sie waren solide, fest, nicht weiß. Er sprang auf ihren oberen Rand und hinunter auf den Boden.

Das rote Ding, was war das? Es war auf der anderen Seite der schwarzen Stäbe, in seinem Käfig. Dasselbe rote Ding, das zuvor groß und gierig und geräuschvoll gewesen war. Jetzt aber war es sehr klein und fast tot.

Er zischte das erlöschende Feuer höhnisch an und kletterte auf Virginias Schreibtisch und von dort aus auf das Fenstersims darüber. Als er dem Zimmer den Rücken zuwandte, stellte er fest, dass er einem Viereck aus Weiß gegenüberstand, sehr kalt und glatt. Sehr weiß. Mattweiß. So hoch wie er selbst, wenn er so dastand und die Scheibe betastete, und darüber ein dunkler Fleck hingeklatscht, mit kleinen gelben Punkten darauf. Sehr kalt.

Appius schauderte. Er wollte sich gerade umdrehen, um hinunterzuspringen, als plötzlich ein helles weißes Ding an einer Seite auf das mattweiße traf und schnell größer wurde: ein breiter Streifen, der über den matten Fleck kroch, leuchtend, wobei Millionen winziger Helligkeitssplitter von seiner Oberfläche aufsprangen. Von jener Seite, von der die Helligkeit gekommen war, war ein runder gelber Ball in der gelb gesprenkelten Dunkelheit aufgetaucht, tief unten, genau über dem Weiß.

Appius fasste nach dem goldenen Ball, aber der war glatt und hatte keine Kanten. Seine Hand glitt hilflos an der Fensterscheibe herab, die Fingerspitzen prickelten vor Kälte. Er schnatterte. Der gelbe Ball störte ihn. Mit einem unbehaglichen Schniefen sprang er auf den Fußboden. Von dort aus konnte er den Rasen nicht mehr sehen, über dessen verschneite Fläche das Mondlicht zog; der Mond selbst jedoch hing immer noch, einsam und prächtig, im Fenster über ihm.

Appius schniefte und greinte. Er drehte sich mehrere Male nervös im Kreis, als ob er etwas suchte, von dem er vergessen hatte, wie es aussah. Unvermittelt setzte er sich hin, den Kopf in den Händen, versteckte sich vor dem gelben Ball und dachte nach. Aber diese Gedanken waren ohne Worte.

Schwärze. Große bewegliche Dinge. Große stillstehende Dinge. Große schwarze Dinge. Stille, Weiße, Helle.

Weiße Lichter, die schießen: Helle Klingen durchschneiden die schwarzen Äste. Große stumme Dinge, die zittern und schwanken. Große, bewegliche Dinge, die sich wenden: sich biegen, sich senken, sich wiegen, wenn sie sich unter dem Licht zusammenkrümmen.

Blendende Helle, Schwindel. Schwärze, Helligkeit. Um und um, hinab und hinab. Größe rund, Helligkeit abwärts. Prasseln, Ächzen. Abwärts, rundwärts. Rund und abwärts. Rundwärts, abwärts.

Appius schauderte, schüttelte sich, schniefte, rannte schnell auf allen vieren um den Teppich.

Er kehrte zum Fenster zurück. Der gelbe Ball war immer noch da. Gelbe Größe. Weiße Größe.

Appius schauderte und wimmerte und krabbelte ins Bett zurück. Er drehte und drehte sich, bis er im Schutz des Kopfkissens ein Nest gebaut hatte, rollte sich darin zusammen und schlief ein, die Hände über den Augen, um dieses kriechende gelbe Licht auszuschließen. Denn er war ein sehr kleiner Affe, und all das Große war sehr groß.

Kapitel 5

«Mit dem Löffel, nicht mit den Fingern, Liebling.»

Virginia wischte Appius’ Hand mit einer Serviette ab, schloss seine Finger um den Löffelstiel und führte sie von der Schüssel, in der sich in Milch eingeweichte Brotstückchen befanden, zu seinem Mund. Mit einiger Beharrlichkeit überzeugte sie ihn, die Handbewegung selbstständig auszuführen, und kehrte zu ihrem Stuhl zurück.

Sie frühstückten im Esszimmer, Appius in seinem hohen Kinderstuhl mit Tablettaufsatz, Virginia ihm gegenüber an dem runden, blank polierten Tisch. In dessen Mitte, zwischen ihnen, stand eine bauchige Glasvase mit rosa Rosen, eine niedrige Vase mit kurzstieligen Rosen, sodass Virginia Appius’ Teller im Blick hatte. Stickdeckchen in Richelieu-Technik1, silberne Löffel und eine silberne Menage zierten den Tisch und spiegelten sich in seiner gewachsten Oberfläche. Hinter Virginia gaben breite Flügeltüren mit Sprossenfenstern den Blick auf eine von Kletterrosen umrankte ländliche Veranda frei. Hinter der Veranda, im Freien, säumten Rosenbüsche in voller Blüte und Madonnenlilien den Rasen, der vor lauter Gänseblümchen weiß war. Es war Juni.

Während sie aß, beobachtete Virginia Appius, nicht zu offensichtlich, wie er mit dem Löffel kämpfte, seinen Mund verfehlte und den Löffelinhalt hinter seine Schulter beförderte. Er versuchte es von Neuem. Der Löffel wollte einfach nicht zu seinem Mund gelangen. Er drehte und entleerte sich von selbst auf das Tablett des Hochstuhls, das über die Tischplatte ragte. Er ließ den Löffel zu Boden fallen und rückte seiner Schüssel mit den Fingern zu Leibe, klaubte das Brot Brocken um Brocken heraus und schüttelte die Milch in einem Schauer winziger Tropfen ab, die sich über den Teppich verteilten. Mitunter entglitt ihm ein Brotstück und fiel auf das weiße Lätzchen mit der roten Stickerei «Heb etwas fürs Kätzchen auf». Er senkte den Mund mit der breiten, tropfenden Unterlippe und holte sich das Brot zurück.

Virginia schwieg. Es führte zu nichts, wenn sie ihm am Anfang allzu sehr zusetzte. Dies war eine seiner ersten Mahlzeiten hier unten, und er hatte erst kürzlich gelernt, selbstständig zu essen. Seit er dem Fläschchen entwachsen war, hatte sie ihn mit dem Löffel gefüttert. Zunächst war es schwierig gewesen: Mit dem einen Löffel musste sie seine Kiefer auseinanderzwängen, während sie ihn mit dem anderen zum Essen nötigte, doch dann hatte er gelernt, die Kiefer nicht mehr zusammenzupressen, während sie ihm Löffel um Löffel in den großen, schlaffen Mund steckte. Als er das erste Mal zu selbstständigem Essen ermuntert worden war, hatte er seinen Kopf in die Schüssel gesteckt und sich deren Inhalt mit beiden Händen in den Mund geschaufelt. Grauenhaft, erinnerte sie sich. Wie ein Tier … Doch inzwischen hatte er gelernt, seine Finger auf recht manierliche Art zu benutzen. Gleich würde sie um den Tisch herumgehen und die Sache mit dem Löffel wieder in Angriff nehmen, zuerst jedoch würde sie an diesem sonnigen Sommermorgen ihr Frühstück genießen.