Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 20 décembre

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Après avoir fui la maison familiale pendant des années, Jean Élio, accompagné de sa femme Francélia, retrouve M'a Noémie, sa mère. Il découvre qu’Artémis, son frère jumeau, a disparu dans des circonstances mystérieuses qui l'auraient conduit au pénitencier de l'Ilet à Guillaume. En ce lieu redouté, des centaines d’enfants ont été emprisonnés de 1864 à 1879. Jean Élio part alors à la recherche de ce frère si ressemblant et pourtant si différent. Une quête qui l’amène à se questionner sur lui-même et sur ses racines. Ce qu’il apprend transformera toute sa famille.

Une police adaptée aux lecteurs dyslexiques !

À PROPOS DE L'AUTEURE

Céline Huet est née en 1963 à Saint-Pierre de La Réunion, comptable, Céline Huet a publié dès 1982 en poésie jusqu’en 2005 dans de nombreux recueils collectifs aux Éditions UDIR et aux Éditions K’A. Nombre de ses textes ont été mis en musique et chantés par le groupe Mascareignas, Joël Manglou, Dominique Mingui, Natacha Tortillard, Patricia Philippe, Judith Profil (Kaloune), Amélie Burtaire. C'est aux Editions du 20 Décembre qu'elle a confié la publication de ses romans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

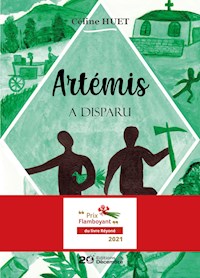

Céline HUET

Artémis

a disparu

Mentions légales

© 2021, Les Éditions du 20 Décembre. Tous droits réservés.

Les Éditions du 20 Décembre

Ile de La Réunion

Tél: +262692732 094

Email: [email protected]

Site web : leseditionsdu20decembre.ecwid.com

ISBN : 979-10-92429-33-6

Illustrations de couverture : Jérémy Hubert

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

1. M’a Noémie

2. Francélia

3. Jean Élio

4. Pa Tangrain

5. Léopold

6. Guillaume

7. Artémis

8. Filoté et Noémie

Remerciements

À propos de l’auteure

Po mon dé gazon-lor, Amélie sanm Alexis1

1 Pour mes deux trésors, Amélie et Alexis

« Parfois je chante dans ma tête un petit air

que personne n’entend, ni les oiseaux,

ni les poissons, ni les grands tamarins frémissants. »

Monique Mérabet, L’île du non-retour

1. M’a Noémie

La pluie. Puis, l’avalasse. L’opaque brume enveloppa le bois et les habitations après le déluge. M’a Noémie se releva, devant le pas de porte de la case de bric et de broc. L’eau suintait des parois, révélant les nœuds des charpentes tordues, et les larges trous de la tôle ayant vécu des heures à lutter contre la rouille et les coups. La chute avait été rude. Heureusement, la vieille femme avait des ressources, des ressorts tombé-levé, des envies de jouer des tours à la mort qui rôde.

La voilà à nouveau sur pied.

L’eau sillonnait la terre. M’a Noémie écarta les bras, pareille à l’oiseau blessé qui s’appuie sur ses ailes tandis que le monde autour vacille. Ses yeux sombres se voilèrent. Son corps s’agita, mais nulle peur ne la tourmentait ; car la gramoune, forte et raide comme le bambou, ne craignait ni la solitude, ni les hurlements du vent dans le feuillage frémissant.

N’était-ce pas elle, celle qui, un soir de début d’année, alors qu’un tremblement de terre secouait le quartier, alla de case en case rassurer ses voisins réveillés en sursaut ? Pareillement aux autres nuits, elle ne dormait pas, le sommeil étant une denrée rare passé un certain âge.

Elle papotait avec la lune prisonnière du bac d’eau près du mûrier.

Ô lune, que ta lumière éclaire les pas de mon garçon. Qu’il me revienne avant que je ne sombre, avant que je file rejoindre derrière le rideau de nuages et la plaine de moutons gris, la rive des rêves. Ô lune, toi qui visites mon âme à la ramasse, ma tête fatiguée, vide, en peine, ramène mon fils, et que je ne meure pas, sans l’avoir revu au moins une fois.

La lune, elle l’avait apprivoisée et capturée. La crainte ne se niche pas sous la peau de la femme capable de réaliser un tel prodige. L’astre revenait chaque soir noyer son chagrin avec elle, dans le bac plein d’eau près du mûrier. Il avait su depuis longtemps calmer ses doutes, ses désillusions. Mais, jamais il n’avait réussi à combler le manque de son fils disparu lors d’un terrible cyclone.

C’était pendant la nuit que la vie avait basculé.

L’an 1863, une année de fin du monde. De son monde. Un 2 février. Ou un 14. Ou un 21. Les dates importent peu face à la douleur qui lancine et réveille les morts. M’a Noémie ne s’en rappelait plus précisément, mais le mois avait commencé sous la pluie, ensuite, les jours avaient défilé, sous des trombes, dans la moiteur de l’été.

Sous le déluge.

Pareille à l’eau qui coulait sans amasser mousse, ses pleurs ne guérissaient guère ses souffrances.

Tant de nuits ; tassée sur la paillasse mouillée, à attendre.

Et son homme, et le fils parti à la recherche du père.

Lors de cette nuit manquée, malgré la force, la foi, et toutes les énergies dont on voudrait qu’elles nous portent, M’a Noémie ne trouva en elle aucune once de courage pour s’occuper de ses affaires. Enceinte et ronde, pleine lune dans le bassin, elle criait sur la paillasse. Que sorte de ses entrailles la boule soudainement pesante qu’elle désirait de tout son être, vomir !

Alors, des filets de sang lâchèrent entre ses cuisses le déluge de la délivrance.

Sur le lit, le cœur en pâte, la bouche en bave, elle gémissait. Ainsi, sa vie se résumerait à ce nouveau-né mort avant d’apparaître, entre ses jambes ? À Artémis, son autre garçon ? Elle se l’imaginait trempé avant de fondre, puis de disparaître sous la pluie. Et à Jean Élio, le jumeau d’Artémis, sa déchirure ?

Depuis si longtemps en fuite, ses traits s’estompaient, sous son crâne. Elle les aimait, ses enfants, ces bouts d’elle-même ; elle les aimait autant que sa peau, qui depuis, se craquèle.

Qui a dit qu’une mère n’oublie pas la mine grave, joyeuse ou attristée de ses enfants, et leurs cheveux et l’étincelle au fond de leurs yeux ?

Elle, M’a Noémie, l’esprit ravagé par la douleur et les doutes, elle avait tout escamoté.

Exceptée la vision de son fils fuyant, affolé.

Un soir, Jean Élio revint d’une escapade en ville, une poule sous le bras. Il courait si vite qu’il avait dépassé l’entrée de leur demeure, sans s’arrêter, et manquant de s’étaler dans les galets glissants et la poussière. D’autres, bâtons et hargne dans leurs poings, le pourchassaient. Voleur, criaient-ils.

Voleur ! Voilà un mot détestable qui, aujourd’hui encore, cognait sous ses arcades, entremêlé dans les fils tordus, dans les souterrains, dans sa tête. Son fils — qui la soulageait pour les travaux domestiques — pourquoi aurait-il volé une poule alors que derrière la case, au fond de la cour, là où traînaient pic et pioche de Léopold, son homme, coqs, canards, pintades picoraient à même la terre ?

Voleur ! Elle avait croisé son regard, et sa frayeur. Depuis lors, sous son crâne, il cavalait, et sa silhouette fonçait à la même vitesse que ses traits se désagrégeaient. Et ce mot insupportable, lancé à la volée, il restait planté dans sa chair, il lancinait, il hurlait, il broyait son palpitant. Comme la lame d’un poignard dans le dos d’un candide.

M’a Noémie cligne des paupières. Le seau, et ses fissures où la lumière suinte. À bout de bras, elle lève le récipient et récupère l’eau dans le bac calé contre le mûrier. L’arbre croule sous les fruits roses et noirs. Le sol est glissant, elle s’agrippe à la charpente à nu, en bois de natte, de la cuisine en paille.

À cause des années, ou des forces qui s’amenuisent, M’a Noémie a roulé une roche contre la citerne. Une roche qui sort de l’ordinaire, ses pieds calleux en épousent la rugosité. Une roche qui compte et conte, M’a Noémie le croit. Et, malgré le balancement léger de l’appui qui tape contre la réserve pleine d’eau et le claquement sourd qui tonne, la voilà rassurée. D’ailleurs, lorsqu’elle est quasiment vide, elle tinte clairement ; et le son aigu à ses oreilles annonce la fin des bons jours.

Elle devra, elle ne l’ignore point, se contenter de ce dernier seau ; puis attendre la pluie, la providence, la chance, et patienter jusqu’à plus soif. Car, malgré son désir et sa volonté, elle ne peut se pencher davantage au-dessus du bac pour y puiser au fond, l’offrande du ciel, ni s’y plonger pour y rejoindre l’eau désormais froide du passé.

Autrefois, Léopold avait lancé sur la branche du manguier proche de la cuisine, une corde au bout de laquelle dansait, dès qu’on le lâchait, un récipient en fer blanc. L’arbre aidant l’homme, grandement facilitées furent les tâches et les corvées d’eau pour le bain. Il suffisait de plonger le seau dans le bac, puis de le tirer à la bonne hauteur, et de le renverser dans la bassine posée au sol. Cependant, cet ingénieux système se perd dans sa mémoire ; car le cyclone de 1863 n’a pas seulement escamoté de sa vue son mari, et son fils parti à la recherche du père. Il terrassa aussi le manguier qui chavira la citerne, noyant en contrebas la cour, recouvrant de boue l’allée de galets menant jusqu’au barreau de bois sec.

Un déboulé de dominos, une lame de terre, des feuilles mangeuses de souvenirs ; et sa vie s’écroula. Si elle a réussi à remettre le bac debout, le manguier lui, il trône encore, débarrassé de ses branches qui posaient un voile d’ombre fraîche sur l’habitation.

Depuis, au fil du temps, l’arbre, vaincu, généreux, utile, finit sa saison sous le feu des marmites, dans la cuisine.

À quelques mètres de là, le barreau a résisté à l’usure et à tous les temps. Les beaux et les mauvais. Est-il un luxe ostentatoire dans ce lieu rustique ? Il n’en reste pas moins le témoin des jours tranquilles. Léopold, dans le temps, avait érigé des barricades en bois autour de sa demeure, puis attaché le portail, à l’aide de fils de vacoas séchés, aux deux poteaux dressés à l’entrée de la cour.

Dans les alentours, on les comptait sur les doigts d’une main, les habitations aux entrées remarquables ; et ce barreau-là représentait la marque du passage dans l’existence de M’a Noémie, de celui qui déposa deux garçons, dans sa case, comme un babouque au plafond larguant ses petits.

Lorsque son humeur est chagrine, M’a Noémie ressasse ses pensées. La mauvaise herbe qu’elle mâche entre ses chicots est coriace. Sans doute, Léopold l’imaginait forte et solide pour la laisser seule avec la marmaille.

Lui, il avait été esclave, puis affranchi peu après la venue de Sarda Garriga, le commissaire de la République à Bourbon. Dès qu’il fut libre, la première action qu’il entreprit de mener à terme fut de s’approprier et de fermer l’espace autour de lui. De protéger les alentours de sa petite parcelle avec des branches patiemment taillées, ramassées dans le bois jouxtant le bord de la ravine, à quelques mètres de son habitation. De marquer, de délimiter son terrain, de récupérer quantité de plants, de plantes pour faire face aux manques supposés ou à venir que la liberté apporte. Ou pour combler l’appréhension du vide autour de lui.

Certains jours, il se demandait comment vaquer, sans l’âme du maître planant au-dessus de lui.

Comment se débarrasser du sentiment d’être surveillé lorsque l’on a été brimé, bousculé, battu tantôt avec des mots mauvais, tantôt avec le bâton ?

La sensation d’être l’herbe qui se détend après le passage de bottes libérait son corps.

Dans la douleur.

Cependant, il ne voulait pas être l’herbe ni enfiler de gros souliers, il souhaitait justement vivre.

Loin d’être un fainéant, il releva vitement tête et manches. Désormais, il gèrerait, il utiliserait son huile de coude selon fatigue, humeur, et à sa guise. D’après lui, il respirait le même air qui chaloupait, qui balançait les feuilles des arbres. Il esquissait parfois des pas de danse avec son pic et sa pioche, sous le vent de la liberté, avant de plonger ses mains dans la terre, pour la travailler. Souvent, pour soulager les corvées à femme et enfants, il s’éloignait dans les bois alentour, pour ramasser ce que la providence posait sur son chemin. Jusqu’à cette nuit d’éclairs, d’orages, de pluies qui effacèrent ses traces.

Plus tard, M’a Noémie apprit que le cyclone avait emporté les ponts de marine.

Le Barachois à Saint-Denis avait été en partie démoli. Partout, les cultures arrachées, les toits envolés, les animaux noyés ou crevés. En mer, les désastres faisaient écho aux destructions sur terre.

Mais, le malheur, difficile de le projeter sur les siens ; aussi, elle gardait confiance. En effet, tant qu’elle n’aurait pas constaté le sort que le ciel avait réservé à son homme et à son garçon, Artémis, elle croirait dur, non pas comme fer, mais suffisamment pour espérer les revoir un jour.

Son fils, surtout. Car Léopold, bien qu’elle l’aimât, elle avait fini par considérer leur affection par le prisme étroit, froid, bancal, de ses ressentis.

Peut-être n’avait-elle pas eu suffisamment d’atours pour réussir à le garder auprès d’elle ?

Son ventre qui grossissait alors qu’il ne voulait plus d’enfants l’avait-il poussé à s’enfuir ?

Serait-ce leur dispute de l’avant-veille qui avait capoté leur entente dans la mare à crapauds ?

Pour la énième fois, Léopold lui reprochait le nez plat d’Artémis, une particularité ne se retrouvant ni chez elle ni chez lui. « Mais, ça, c’est l’affaire du Bon Dieu, avait-elle répliqué. C’est lui qui façonne, et nous devons nous incliner devant le cadeau du ciel. »

Cependant, Artémis, qu’elle avait contraint à sortir sous les bourrasques, quelles raisons avait-il pour disparaître ? S’était-il enfui avec son père ?

Comme la mauvaise herbe tondue repousse à la moindre pluie, les questions ressassées l’empêchaient de dormir, d’être sereine.

Heureusement, la lune veillait. Grosse, et pleine de sa lumière douce et chaleureuse, jusqu’à l’aube.

À présent, deux silhouettes arrivent, hésitantes, devant elle. Son regard est happé par le fil de fer, un homme au sourire crispé. Il se précipite, il claudique, il comprend qu’elle se trouve saisie, en le voyant. Les paupières embuées de larmes, le souffle haletant, tel le chiot retrouvant son maître, il est tout tremblant.

Il lui prend les mains. Elle se redresse. Abasourdie.

« Aou sa, Jean Élio ? C’est toi, mon garçon ? »

Il dit oui avec la tête. La gorge nouée, tout son être répond pour lui.

Il n’est guère loquace, et pourtant c’était une de ses qualités, cela s’entendait et se voyait lorsque la cour résonnait sous le rire de Léopold et les remarques des jumeaux. Quand ils étaient réunis près du foyer, pendant que l’odeur du repas affriolait la famille entière. Ou bien encore, quels que soient l’heure et le temps, Jean Élio tirait les mots de sa bouche, pareillement à son père, à son frère, et les lançait à la ronde, sans manières.

La femme qui l’accompagne les rejoint et les observe, les mains sous son ventre rebondi. Elle a les jambes qui flanchent. Force, courage, audace, e lle en avait à foison avant de se retrouver face à M’a Noémie ; et la voilà aussi flasque que les flaques qu’elle ne peut éviter, sous ses pieds.

M’a Noémie a perçu la démarche clopin-clopante de Jean Élio, mais elle n’en cherche pas la raison, elle souffre, elle ne désire point augmenter son fardeau à elle, et son embarras à lui.

« Momon, annonce Jean Élio, la voix grave, voici Francélia. Mon madame. La mère de mon enfant. Bientôt, j’aurai un garçon. »

Un fils ? Les yeux de M’a Noémie s’attardent sur le ventre pointu de la jeune femme. Une calebasse proéminente, promesse d’espérance et de richesse. Le futur père a une belle intuition, oui. Mais elle, elle a la connaissance, et à vue de nez, et sans provoquer le ciel jusqu’à assurer qu’elle mettrait sa main au feu, elle se dit qu’ils sont au moins deux, là-dedans.

Puis ils la soutiennent et se dirigent vers l’entrée de la case.

Dehors, le soleil tape ; à l’intérieur, il fait sombre. Les visiteurs clignent des yeux. Les masses se précisent, les détails s’affinent. Le décor, figé comme si le temps s’était arrêté le jour où Jean Élio s’était enfui.

Il avance le banc au milieu de la pièce, en face d’un fauteuil en bois dont l’un des bords, dépourvu de pied, est posé sur un billot. Il aide M’a Noémie à s’installer dans le fauteuil : elle ressemble à la reine dont il craignait autrefois autant la colère que le jugement. Il la sent tendue, quoique soulagée de le revoir. Enfin, c’est ce qu’il espère, au fond de lui.

Elle parle la première :

« Jean Elio, tu es un homme, maintenant. Depuis tout ce temps. Et ton madame, Francélia… Francélia. »

Sa voix se perd dans l’agitation, dans le bruit des meubles déplacés. Elle plonge son regard dans celui de l’étrangère. Puis, elle reproche à son fils de ne l’avoir pas prévenue de sa visite ; elle aurait tué une poule, en l’honneur de la femme qui détient son espoir d’être père.

Au cas où elle n’y aurait pas prêté attention, à présent Francélia l’annonce encore, pour que les choses soient comme l’eau limpide que la roche filtre :

« M’a Noémie, je porte l’enfant de Jean Élio. J’ai demandé qu’il retourne chez toi. Pour nous présenter, mon enfant qui arrive, et moi-même. Surtout, je voulais te connaître, M’a Noémie. Et demander ta bénédiction pour cet enfant que nous espérons depuis très longtemps. Jean Élio me parle souvent de toi. Et de son frère, Artémis. De son père, tous les jours. De sa famille, alors. »

M’a Noémie ferme les paupières.

À quoi pense-t-elle ?

L’étrangère ne lui est pas antipathique, non ; mais se retrouver tout d’un coup si nombreux dans sa case, alors qu’elle avait apprivoisé la solitude, le silence, l’amertume, est aussi baroque que d’observer l’huile et l’eau qui se séparent après l’émulsion — même si elle ne les reçoit pas à contrecœur. D’ailleurs, elle a prié tous les jours pour que son fils revienne, pas seulement lui, mais ses deux garçons. Et voilà que la chance lui ramène un homme, attaché à une femme qui porte son petit-enfant à naître.

Elle leur donnera sa bénédiction ; cependant, prudente ou superstitieuse, ou s’appuyant sur ce qu’elle a vécu, elle ne voudrait pas prendre ce ventre pour de l’argent comptant. Mais, comment faire fi des présents, inattendus, grandioses, inespérés, qu’offre la vie ? Elle est sous le choc. Sortir, respirer dans le vent, sous les arbres, devient impérieux. Cependant, elle ne bouge pas. Elle craint que cet instant bascule dans le désastre ou l’incompréhension, ou encore que tout cela ne soit qu’un rêve. Elle ne voudrait pas se réveiller. Ne plus les retrouver et avoir à les poursuivre dans sa tête, alors qu’elle aurait pu les saisir, les toucher, les embrasser.

« Pardon, momon, j’ai trop tardé pour revenir, » reprend Jean Élio, laconique.

M’a Noémie se redresse, Francélia se tasse. Les regrets, cette dernière les entend, mais il faudrait que son homme les élude, et borde le passé s’il désire que le présent lui brode de beaux instants.

L’espace réduit semble lui peser, et l’attitude de Jean Élio aussi.

Lui d’habitude pugnace, il paraît éteint ou tout au moins préoccupé, assis en face de celle dont il lui racontait souvent qu’elle n’appréciait ni tiédeur ni manque de droiture.

« Momon, finit-il par articuler non sans peine, la poule, elle appartenait à mon camarade Philibert. »

Le visage de M’a Noémie se crispe. La poule, elle s’en souvient avec netteté, mieux que les traits de Jean Élio, à cette époque. Présentement, des tortillons de poils tapissent ses joues. « Le portrait d’Artémis », ne peut-elle s’empêcher de penser, même si tous deux se différenciaient par des tempéraments, non pas comme le jour s’oppose à la nuit, mais comme ayant besoin d’être l’un aussi prégnant que l’autre, pour exister.

Jean Élio continue :

« Philibert et moi, nous voulions mettre la poule avec notre coq. Mais des voix se sont élevées. Des comploteurs m’ont pris pour un voleur et m’ont poursuivi. Et puis, il y avait ce représentant soi-disant de l’ordre. Chaque fois que je le croisais, il me cherchait noise. Tu t’en souviens, il m’avait annoncé deux jours avant, que s’il me chopait, il n’hésiterait pas à me faire enfermer à La Providence… Il me confondait tout le temps avec Artémis. Si Artémis se battait, c’était moi l’auteur. Si Artémis avait fait ci ou çà, les reproches étaient pour moi. »

… Alors, la tête, Jean Élio l’a perdue…

Quand il entendit les voix crier « Attrapez-le ! », il courut. Quelqu’un lança une roche, ou une certitude : « La poule n’appartient pas à Philibert ». « Poule volée que portent ces deux jeunes noirs, forcément », accusa un autre en désignant les deux gosses.

Jean Élio voulut rentrer à sa case, se cacher jusqu’à ce que la rue se calme. Mais il craignait qu’en passant le pas de la porte, les conséquences deviennent plus lourdes que le volatile serré sous son bras. Terrorisé surtout à l’idée d’être envoyé à la prison des enfants dont il avait entendu les pires sévérités, il fila et ne se retourna pas.

Sous son crâne en alerte déboulèrent les ennuis de la famille Gourasalem. Naguère, le garçon de cette famille d’engagés indiens fut accusé d’avoir chapardé du tissu chez le marchand qui l’employait dans la rue de l’Église.

Pièces de coton et de lin dont on ne retrouva trace ni chez lui, ni dans ses affaires.

Alors que Jean Élio évoque cette affaire, M’a Noémie lui apprend l’impensable. Malgré un verdict plutôt clément — de dix-huit mois d’enfermement — et une décennie après son transfert au pénitencier de l’Ilet à Guillaume, les parents, considérés complices, le pleuraient encore, amèrement. Un coup du sort avait transformé leur fils bienveillant en un adulte plein de rancune et de ressentiment.

« Au lieu de leur rendre un enfant bien, ils se sont retrouvés avec un plus vilain ! »

Jean Élio ne sait que répondre au malheur des parents pleurant leurs enfants. Il regarde Francélia, cherchant un réconfort, elle l’encourage en lui pressant la main. Alors, il raconte ce temps ancien où il pensait s’être perdu pour de bon. Ce temps où il a traîné dans les bois. Erré comme un animal. Divagué comme un fou. Puis, il a traversé la Ravine Patates à Durand, il s’est nourri de mangues. Il est tombé d’un avocatier, sa jambe en garde des séquelles, invalidantes. Il s’est sustenté de graine-bébé, petits fruits acidulés d’un arbuste qui poussait alors à foison dans les ravines.

Il comptait se rendre au Chaudron.

Du courage, Jean Élio n’en avait guère à proposer ; aussi avec sa poule sous le bras, il comptait en tirer un bon prix, et s’acheter quelques pièces de linges, des vêtements, pour rester présentable.

Il ne pouvait plus rentrer chez lui sans créer d’ennuis à sa famille. Alors, il décida d’aller vivre sur une propriété modèle au Chaudron.

« Pourquoi ce quartier ? » demande M’a Noémie, pour qui l’endroit représente l’autre bout du monde. À vol d’oiseau, quelques kilomètres à parcourir ; malgré tout, à cause de la distance, qui peut paraître longue, ou courte, selon les moyens utilisés, à pied ou à cheval, elle n’a jamais revu son fils.

« On m’avait dit que là-bas, sur l’ancien domaine du garçon de Madame Desbassyns, on donnait du travail à ceux qui avaient des forces à vendre. Que des engagés indiens s’affairaient sur la propriété. L’ancien propriétaire, Charles, avait fait venir d’Angleterre un moulin mécanique en fer à engrenages pour extraire le sucre, je voulais voir ça de près. »

Les deux femmes n’ont jamais vu de moulin, ni à eau, ni à vent, ni à engrenages. Leurs yeux brillent, leurs lèvres restent closes. Jean Élio se sent fier d’avoir vu, de rapporter des choses, extraordinaires.

« Et je dois dire, poursuit Jean Élio, en soutenant le regard de sa mère, que quelque temps avant tous ces désordres dans ma vie, Pa m’avait conseillé d’aller sur les anciennes terres de Monsieur Charles Panon Desbassyns. Il me racontait que là-bas, on donnait du travail aux engagés comme aux va-nu-pieds. »

M’a Noémie ne répond pas. Son garçon, un va-nu-pieds ? À l’écouter, il serait un moins que rien. Et qu’importe le jour ou l’heure, le destin l’attendait au Chaudron sur l’ancien domaine des Desbassyns. Ces derniers possédaient des champs entiers recouverts de cannes à sucre, d’après ce qu’elle avait entendu dire. Et si Léopold, ne lui en avait pas soufflé mot, sans doute savait-il qu’elle n’aurait pas donné son accord. Elle, M’a Noémie vivante, elle n’aurait pas voulu que son fils enrichisse par sa force, son ardeur, sa sueur, une propriété ayant appartenu à un garçon Desbassyns.

La grand-mère de Jean Élio, autrefois esclave d’Ombline Desbassyns dans les Hauts de Villèle ne l’aurait pas admis non plus.

« Certes, mon z’enfant, Léopold t’encourageait à chercher du travail, là où il y en avait, c’est-à-dire certainement pas sous la patte d’un cheval. Mais n’oublie pas : le va-nu-pieds passe partout, mais il n’a pas de famille. Ce qui n’était pas ton cas.

— Je ne voulais pas que cette histoire de poules se retourne contre vous. De plus, j’ignorais où aller, momon. Je me suis rappelé les conseils de papa. Lorsque nous chassions dans les ravines, il me répétait que pour ne pas perdre son chemin dans les bois, il faut descendre en direction de la mer.

« Arrivé sur la côte, lève la tête, mon fils ; lève les yeux et regarde les sommets des montagnes. Elles t’indiqueront de quel côté te diriger », m’assurait-il. »

Alors, Jean Élio avait déboulé en bordure du littoral, il avait marché sur les roches en bord de mer. Il avait observé les crêtes, les pitons. À cause des fortes pluies des jours précédents, une cascade jaillissait, toute blanche, toute belle, dans un creux de montagne. Une grande traîne, chevelure blanche dansant dans le vent, dévalant le long de la cavité qui donne son nom au Chaudron. « Un filet de poudre la rouroute dans une grosse marmite », n’avait pu s’empêcher de s’extasier Jean Élio que la faim titillait, c’est vrai. Il avait alors suivi la côte jusqu’à se trouver sur les berges du Chaudron, avec au loin et en face, la chute d’arrow-root.

Ce fut sur l’ancienne propriété des Desbassyns que couleront quelques belles années de son existence encore neuve. Charles Desbassyns avait acheté la plantation du Chaudron, en 1809, puis y installera des années plus tard la première sucrerie de l’île.