Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Perry Rhodan digital

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Atlan classics

- Sprache: Deutsch

Pthor, der Kontinent des Schreckens, der dank Atlans und Razamons Eingreifen der Erde nichts anhaben konnte, liegt nach jäh unterbrochenem Hyperflug auf Loors, dem Planeten der Brangeln, in der Galaxis Wolcion fest. Pthors Bruchlandung, die natürlich nicht unbemerkt geblieben war, veranlasste Sperco, den Tyrannen von Wolcion, seine Diener, die Spercoiden, auszuschicken, damit diese den Eindringling vernichten. Diese Aktion wiederum brachte Atlan sofort dazu, sich den Spercoiden zu widmen und deren Möglichkeiten auszuloten. Bei seinem Eingreifen an vielen Plätzen der Galaxis Wolcion war der Arkonide überraschend erfolgreich in seinem Bemühen, die Macht des Tyrannen zu untergraben und den durch Sperco Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Für Sperco selbst schlägt die letzte Stunde in dem Augenblick, als er sein Raumschiff persönlich auf dem Planeten Loors zu landen versucht. Nur Atlan überlebt die Schiffskatastrophe, und der Arkonide stößt, als er sich auf den Rückmarsch nach Pthor macht, auf den FEIGLING VON LOORS ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

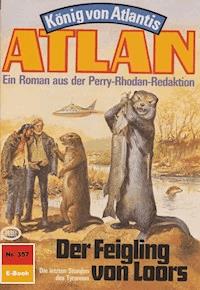

Nr. 357

Der Feigling von Loors

Die letzten Stunden des Tyrannen

von Peter Terrid

Pthor, der Kontinent des Schreckens, der dank Atlans und Razamons Eingreifen der Erde nichts anhaben konnte, liegt nach jäh unterbrochenem Hyperflug auf Loors, dem Planeten der Brangeln, in der Galaxis Wolcion fest.

Pthors Bruchlandung, die natürlich nicht unbemerkt geblieben war, veranlasste Sperco, den Tyrannen von Wolcion, seine Diener, die Spercoiden, auszuschicken, damit diese den Eindringling vernichten.

Diese Aktion wiederum brachte Atlan sofort dazu, sich den Spercoiden zu widmen und deren Möglichkeiten auszuloten.

Bei seinem Eingreifen an vielen Plätzen der Galaxis Wolcion war der Arkonide überraschend erfolgreich in seinem Bemühen, die Macht des Tyrannen zu untergraben und den durch Sperco Unterdrückten die Freiheit zu bringen.

Für Sperco selbst schlägt die letzte Stunde in dem Augenblick, als er sein Raumschiff persönlich auf dem Planeten Loors zu landen versucht.

Die Hauptpersonen des Romans

Sperco – Der Tyrann fliegt nach Loors.

Atlan – Der Arkonide kehrt zurück.

Feigling – Ein Mann, der seinen Namen zu Recht trägt.

Ephor und Torpha

1.

Als der Mond seinen höchsten Stand erreicht hatte, war Ephor am Ziel.

Die Burg der Weißen zeichnete sich braunschwarz gegen das Licht des Mondes ab. Der Fluss schlug leise gegen die Uferbefestigungen. Ephor seufzte. Für einen Verliebten war das Leben wahrlich nicht leicht.

Er huschte aus dem Wasser und schüttelte sich das Fell trocken. Sorgfältig glättete er die Nackenhaare, bevor er seinen Schleichgang aufnahm. Auf den Wällen der Burg patrouillierten die Wachen. Ihre Bewegungen waren recht martialisch, aber Ephor ließ sich davon nicht beeindrucken.

Er erreichte die Stelle in der Burgmauer, die er in den letzten Nächten ausgekundschaftet hatte.

Das Mauerwerk auf dem Ufer bestand aus Holz, das mit Lehm aus dem Flussboden und Blättern verkleidet worden war. Vierfach mannshoch war die Mauer, selbst an dieser Schwachstelle. Ephor wartete einen Augenblick lang. Prüfend zog er die Luft durch die Nase.

Es roch nach Lehm und Wasser, nach Grün und nach schlechtem Fisch. Mindestens vier Tage alt. Und dazu noch gebraten, was den feinen Fischgeschmack garantiert zerstörte. Nun ja, Stadtbewohner.

Die Leute aus dem Fluss waren da anders.

Ephor riss sich zusammen. Dies war nicht der Zeitpunkt, den alten Konflikt aufzuwärmen. Er wollte Torpha besuchen, dazu war er gekommen. Geschickt turnte Ephor an der Mauer in die Höhe. Es hatte vor wenigen Stunden noch geregnet. Der Lehm der äußeren Mauer war daher noch feucht. Selbst ein Uralter hätte es geschafft, dieses Hindernis zu überwinden.

Auf der Mauerkrone angelangt, warf Ephor sich sofort auf den Boden. Er wollte um jeden Preis vermeiden, gesehen zu werden. Wenn die Stadtbewohner ihn fanden, wenn sie gar herausfanden, was er in der Stadt wollte ... vielleicht hätten sie ihn totgeschlagen.

Ephor entschloss sich, dieses erhebliche Risiko, das er einging, an passender Stelle in seine Unterhaltung einfließen zu lassen. Im Grunde war er bereit, jedes nur denkbare Risiko zu tragen, wenn er nur Torpha sehen konnte. Und wenn es gar beim bloßen Sehen nicht blieb ...

Ephor raffte sich auf. Auch für Träumereien war dies nicht der richtige Ort. Die Wachen kamen näher. Ephor konnte hören, wie sie sich unterhielten.

»Diese Flussleute werden immer dreister«, hörte Ephor sagen. »Neulich, da hat es einer gewagt, sich nachts in die Stadt zu schleichen. Er hat nur nicht daran gedacht, dass er sich sehr schnell verraten würde. Dieser Bursche nun hatte kurz vorher Fisch gegessen, weißt du, und weil Flussleute den Fisch bekanntlich roh essen – wirklich eine sehr unappetitliche Sache –, war sein ganzer Pelz voll Schuppen. Und an der Spur, da haben wir ihn erkannt. Durch die ganze Stadt haben wir ihn gejagt, aber wir haben ihn nicht einmal zu Gesicht bekommen. Eine Unverschämtheit ist das wirklich, eine Unverschämtheit sondergleichen.«

Lauthals lamentierend zogen die Wachen an Ephor vorbei. Sie hätten wahrscheinlich anders reagiert, hätten sie gewusst, dass der Frechling während der empörten Rede keine zehn Klafter entfernt hinter einem Mauervorsprung gehockt und sich lautlos ins Fäustchen gelacht hatte. Auf dem Rückweg nach der halsbrecherischen Flucht hatte Ephor den Fehler bemerkt. Heute hatte er ihn natürlich vermieden.

Ephor huschte aus dem Schatten hervor und sah sich um. Bis die Ronde zurückkehrte, musste nach seinen Beobachtungen fast eine Stunde vergehen.

Fast geräuschlos turnte er an der Innenseite der Stadtmauer herab. Dabei half ihm, dass die Mauer innen bewachsen war.

Nach kurzer Zeit stand Ephor auf dem Boden der Stadt. Es tat ein wenig weh, auf dem Pflaster zu gehen. Ephor war einen anderen Untergrund gewohnt, aber die Sehnsucht nach Torpha ließ ihn auch diese Unbequemlichkeit geringachten.

Ephor sah zum Mond hinauf. Er leuchtete die Straßen der Stadt gut aus. Entschieden zu gut, wenn man Ephor gefragt hätte. Als er sich durch die leeren Straßen schlich, hielt er sich, wo immer dies möglich war, im Schatten auf.

Das Haus, in dem Torpha wohnte, lag am anderen Ende der Stadt. Ephor musste daher die ganze Stadt durchqueren. Das behagte ihm gar nicht, ließ sich aber leichter durchführen, als eine Umrundung der Stadt.

Ephor hatte Glück. Niemand sah ihn. Ab und zu kühlte Ephor seine Füße in den Abwässergräben, die entlang der Straßen verliefen. Das Wasser war natürlich nicht sauber und roch dementsprechend. Zum tausendsten Male, seit er Torpha gesehen hatte, nahm sich Ephor fest vor, die Geliebte aus diesem Drecksnest zu erretten. Kein Wunder, dass die Stadtleute so absonderlich waren. Wer ständig derart im Unrat wühlte, musste ja früher oder später marode werden.

Als Ephor das Haus erreicht hatte, vergaß er alles andere. Er starrte zu dem Balkon hinauf, der von sorgsam gezüchtetem Grahun überwuchert war. Die kleinen Blätter der Pflanze bildeten einen hübschen Rahmen zu der hölzernen Tür.

»Torpha!«, rief Ephor in die Höhe und ließ eine Reihe gurrender Brunftlaute folgen.

»Torpha!«

Sie hatten sich verabredet, als sie sich das letzte Mal getroffen hatten. Aber Torpha erschien nicht. Der Balkon blieb leer.

Ephor steigerte sein Brunftgeschrei, aber nichts rührte sich in der Höhe. Wurde die Geliebte festgehalten, von Eltern oder Brüdern? Die Sippe der Cinereas war als ausgemacht wohlhabend bekannt, daher galt Torpha als gute Partie. Sie würde mindestens zwei Fuder Schösslinge in die Ehe mitbringen. Indes waren solche Gedanken Ephor stets profan erschienen.

»Dann komme ich eben hoch«, sagte Ephor ergrimmt. Er hatte nicht üble Lust, mit der ganzen Cinerea-Sippe zu raufen.

Ephor machte sich an die Arbeit. Vom Boden bis zum Balkon hinauf rankte sich dichtes Esro-Gestrüpp. Es musste leicht sein, dank dieser Hilfe, in die Höhe zu steigen.

Ephor hatte noch keine zwei Mannslängen erklommen, als zweierlei geschah. Zum einen trat er sich einen Dorn in den Fußballen, der auf der anderen Seite herauszukommen schien, so lang war er, und zum zweiten öffnete sich die Tür zum Balkon. Torpha erschien. Ihr Fell glänzte im Mondlicht.

»Seht nur des Mondes lichte Scheibe«, seufzte Torpha laut. »Wie lieblich klingt dazu des Pretors Schlagen!«

»Erstens«, stieß Ephor hervor, »ist dies kein Pretor, der schlägt, sondern vielmehr ein Pydol, der trillert, denn das tun diese elenden Viecher immer, wenn sie den Mond sehen. Und zweitens habe ich mir einen entsetzlich langen Dorn in den Fuß getreten.«

»Weh mir!«, rief Torpha aus. Was sie auf den Gedanken brachte, sich ausgerechnet mit dem Mond zu unterhalten – denn ihn sah sie dabei an – blieb ein Geheimnis. »Hör ich des Geliebten wehe Stimme?«

»Mir wäre entschieden wohler«, versetzte Ephor, »würdest du dich weniger um meine wehe Stimme als vielmehr um meinen wehen Fuß kümmern. Ich werde nämlich in ein paar Augenblicken abstürzen, wenn du mir nicht hilfst.«

»So eil ich denn«, rief Torpha, »zu Hilf' zu eilen dem Geliebten!« Offenbar hatte sie wieder ihre lyrische Phase. Das war die Folge der Erziehung, die ihr die Sippe hatte angedeihen lassen.

Sie warf Ephor einen Strick zu, der sich in Windeseile um Ephors Hals legte und sich, als Torpha daran zu ziehen begann, derart schnell zusammenschnürte, dass Ephor kein Wort mehr herausbringen konnte. Zum Glück war Torpha ein kräftiges Mädchen. Sie brauchte nur ein paar Augenblicke, um den Geliebten auf ihren Balkon zu hieven.

»Geliebter!«, rief sie aus, als Ephor vor ihr stand.

Ephor röchelte etwas, weil er den Strick um seinen Hals noch nicht hatte lösen können.

»Ich liebe dich!«, beteuerte Torpha. Wieder sah sie dabei den Mond an.

»Ich dich auch«, versicherte Ephor, sobald er wieder Luft bekam.

»Ruhe da oben!«, keifte eine ältliche Stimme. »Könnt ihr nicht leiser balzen?«

Torpha führte Ephor in ihre Kammer. Im Innern des Hauses sah es recht ordentlich aus, das musste sogar Ephor zugeben. Die Wände der Kammer waren säuberlich verputzt, und das Heu in der Schlafmulde duftete auch in Ephors Nest nicht aromatischer und einladender. Zielsicher strebte Ephor sofort auf die Mulde zu, aber Torpha brachte es mit einer geschickten Körperdrehung fertig, ihn von diesem Ziel abzulenken. Sie nahmen auf einer Lage Blätter Platz.

»Wann werden wir endlich heiraten?«, fragte Torpha.

»Ich weiß es nicht«, sagte Ephor traurig. »Meine Familie ist gegen unsere Liebe ...«

»Typisch Flussleute«, warf Torpha ein. Sie hatte ein Stück Fischfilet aufbewahrt. Dernaz, eine Köstlichkeit, aber natürlich, wie bei den Stadtbewohnern üblich, gebraten. Der Geruch fraß sich förmlich in Ephors Nüstern. Trotzdem machte er ein Gesicht, das selige Überraschung ausdrücken sollte.

»Wie lieb von dir«, sagte er, dann schlug er mit Todesverachtung die Zähne in das Fischfleisch. Ihm wurde beinahe übel, so penetrant war der Bratgeschmack. Das war das erste, was er Torpha beibringen wollte, wenn sie erst einmal verheiratet waren – dass Fisch sein wirkliches Aroma nur in rohem Zustand erreichen konnte, gewürzt lediglich mit einigen frischen Blattspitzen oder Algenwurzeln.

»... deine Familie ist dagegen«, setzte Ephor die betrübliche Aufzählung der Hindernisse fort. »Und die Flussleute und die Stadtleute mögen sich untereinander auch nicht.«

»Kein Wunder«, bemerkte Torpha.

»Da hast du Recht«, seufzte er. Unauffällig schmuggelte er den Rest des Fischbratens samt dem daran haftenden Fett beiseite.

»Ich liebe dich«, versicherte Torpha.

»Ich dich auch«, sagte Ephor automatisch.

»Ach ja!«, seufzte Torpha.

»Wir müssen endlich etwas unternehmen«, sagte Ephor. »So geht es jedenfalls nicht länger weiter.«

»Recht hast du«, stimmte Torpha zu. »Du musst endlich etwas unternehmen.«

»Ich werde mit deinem Vater reden«, beteuerte Ephor. »Ich werde ...«

»Ja?«

»Wäre es nicht besser, wir würden einfach fliehen?«, schlug Ephor zaghaft vor.

»Wohin nur?«, klagte Torpha. »Wir wären nirgendwo sicher. Alles hat sich gegen uns verschworen.«

Dem konnte Ephor nur zustimmen. Zärtlich kraulte er das Nackenfell seiner Geliebten. Torpha schnurrte dankbar und schmiegte sich an Ephor.

»Wenn nur nicht die Familien wären«, jammerte Ephor.

»Ja, da hast du Recht«, stimmte Torpha zu. »Wenn nur nicht deine Familie wäre.«

Ephor brauchte einige Sekunden, bis er begriffen hatte, was Torpha da von sich gegeben hatte.

»Meine Familie?«, fragte er entgeistert. »Meine Familie?«

»Natürlich«, sagte Torpha sanft. »Wer denn sonst?«

»Wer denn sonst?«, wiederholte Ephor fassungslos. »Und was ist mit deiner Familie?«

»Ich komme mit meinen Leuten wunderbar zurecht«, erklärte Torpha. »Es sind grundsätzlich zauberhafte Leute.«

»Zauberhaft«, echote Ephor. »Sie halten dich hier gefangen. Sie verbieten unsere Liebe. Ich liebe dich.«

»Ich dich auch.«

»Sie hindern uns daran, glücklich zu werden«, fuhr Ephor fort. »Und überhaupt.«

»Was heißt hier überhaupt?«, fragte Torpha zurück. Sie löste sich von Ephor. »Gefallen dir meine Verwandten nicht?«

»Nun ja«, sagte Ephor, der einem Streit nach Möglichkeit aus dem Weg gehen wollte.

»Was heißt nun ja?«, fragte Torpha. »Magst du sie, oder magst du sie nicht. Ich muss das wissen. Schließlich werden sie uns in unserem Haus oft besuchen kommen.«

Ephor war alarmiert.

»Was für ein Haus?«, wollte er wissen. »Ich dachte ...«

»Hast du allen Ernstes angenommen«, fragte Torpha mit steigender Erregung, »ich würde mit dir zu deinen Leuten ziehen?«

»Allerdings«, sagte Ephor kühn. »Das habe ich gedacht.«

Torpha begann zu lachen.

»Das ist doch nur ein Witz«, sagte sie. »Ich werde doch nicht zu diesem ungehobelten Gesindel ziehen, wo man keine wahre Zivilisation kennt. Es versteht sich doch von selbst, dass wir zu meinen Verwandten ziehen werden. Es sind Leute von erlesenem Geschmack.«

Torpha hatte ein sehr energisches Gesicht aufgesetzt. Ephor sah nach oben, um festzustellen, ob der Himmel noch dort hing. Es kam ihm nämlich vor, als sei das Himmelsgewölbe über ihm zusammengestürzt.

»Nein, nein«, brachte er hervor.

»Wieso nein?«, legte Torpha los. »Also eines steht jedenfalls fest. In den Fluss ziehe ich nicht, und diese widerliche Angewohnheit, den Fisch roh zu essen, das mache ich auch nicht mit. Kein Wunder, dass deine Sippe gegen unsere Heirat ist. Dann hätte sie ja gesellschaftliche Kontakte mit uns, und da käme schnell heraus, was für ein unzivilisiertes Gesindel im Fluss wohnt. Also wirklich, Ephor!«

»Meine Familie!«, staunte Ephor. »Unzivilisiert. Was ist mit deiner Verwandtschaft, die die Erde verschlingen möge?«

»Oh!«, knirschte Torpha.

»Unzivilisiert, dass ich nicht lache«, legte nun Ephor los. »Ihr habt es nötig. Wo stinkt es denn überall nach Abfall, weil ihr keine vernünftige Bewässerung habt? Und wo trieft überall widerliches Fett? Heruntergekommene Barbaren, das sind deine Leute, die längst vergessen haben, was wirklich gut ist. Und wenn wir erst verheiratet sind ...«

»... wenn!«, wiederholte Torpha, »woran ich nun zweifle.«

»... dann werden wir selbstverständlich an den Fluss ziehen, damit unsere Kinder es einmal besser haben als ihre arme Mutter.«

Torpha wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, als in der Ferne ein Geräusch erklang. Der Wächter auf dem Turm stieß ins Horn. Mitternacht war längst vorbei.

»Ich muss gehen«, seufzte Ephor auf. »Ich liebe dich.«

»Ich dich auch«, seufzte ihrerseits Torpha.

Auf dem Gang wurden Schritte laut. War Ephor gesehen worden?

»Beeile dich!«, flüsterte Torpha besorgt.

Ephor stieß einen Schrei aus. Er hatte den Dorn völlig vergessen. Jetzt hatte er sich den Stachel noch tiefer in das empfindliche Fleisch der Fußballen getrieben.

Ephor zog den Fuß hoch. Blut tropfte auf den Boden. Torpha packte mit den Zähnen zu und zog den Dorn aus dem Fleisch. Ephor stieß ein leises Wimmern aus.

»Wer ist in deiner Kammer?«, fragte eine energische Männerstimme.

»Niemand!«, rief Torpha eilig. Ephor hastete zum Balkon. An der Balustrade angekommen, drehte er sich noch einmal um.

»Ich liebe dich!«, rief er.

»Ich dich auch!«

Ephor drehte sich wieder herum. Dabei berührte er mit der verletzten Sohle den Boden. Der scharfe Schmerz entriss ihm einen leisen Schrei. Obendrein verlor er das Gleichgewicht, prallte gegen die Balustrade, die krachend barst, und stürzte laut aufschreiend in die Tiefe.

Gleichzeitig wurde die Tür von Torphas Kammer aufgerissen. Auf der Schwelle erschien eine imponierende Gestalt – Torphas Vater, der alte Aonyx Cinerea.

»Wo ist der Halunke?«, schrie er. »Wo hält er sich verborgen?«

Während er sich in der Kammer nach Torphas nächtlichem Besucher umsah, humpelte Ephor vorsichtig den Weg zurück, den er gekommen war. Es schien ihm, als habe er sich jeden zweiten Knochen gebrochen.

Während hinter ihr der Vater die Kammer durchwühlte, stand Torpha an der Balkontür und sah zum Mond hinauf. Ein feuriges, rotes Schemen zog an der Scheibe des Mondes vorbei und verschwand am Horizont.

»Und es war doch ein Pretor!«, sagte sie leise.

2.

»Fliegen!«, stammelte Sperco. »Ich werde fliegen.«

Ich sagte nichts. Jeder Kommentar war hier überflüssig. Der Tyrann der Galaxis Wolcion war längst über jene unsichtbare Grenze geschritten, die eine geistige Erkrankung vom Zustand des unheilbaren Irreseins trennte.

Drei Schritte neben Sperco, dessen verkrüppelte Flügel in höchster Erregung zitterten, stand der Kommandant der WAHRHAFTIGKEIT. Er stand still wie eine Statue. Für den Spercoiden blieb nach dem Befehl des Tyrannen, so zu handeln, nichts anderes übrig. Gegen den Willen Spercos gab es für den Spercotisierten keinerlei Einwände, keinerlei Widerstand.