26,99 €

Mehr erfahren.

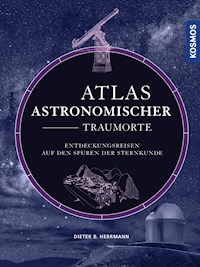

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Dieser Atlas nimmt uns mit auf eine Reise zu den Sehnsuchtsorten der Himmelskunde, an denen die Menschheit ihr Wissen über das Weltall erworben hat. 69 Erkundungsfahrten rund um den Globus mit 14 Reisereportagen führen zu den Anfängen der astronomischen Forschung: Von der Toskana bis nach Skandinavien, vom Nil bis zu den Schattenspielen Indiens, von den Scharrbildern der Nasca bis zu Riesenteleskopen in Amerika. Der Autor hat alle Orte selbst besucht und erzählt ihre Geschichte als eine Geschichte der Menschheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.

EIN GANZ PERSÖNLICHES VORWORT

Als am 9. November des Jahres 1989 die Berliner Mauer und damit die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik fiel, begann für mich als ostdeutscher Astronom und Buchautor ein neues Zeitalter. Seit 1975 hatte ich zahlreiche Bücher über die Astronomie und ihre Geschichte geschrieben, in denen auch von den Kultstätten der Sternforschung in aller Welt berichtet wurde; mit eigenen Augen hatte ich sie aber nicht gesehen. Doch nun stand die Welt auch den Bürgern der DDR offen und wir konnten erstmals uneingeschränkt Weltanschauung nicht nur aus Büchern, sondern durch Welt-Anschauen erwerben – ein Bild der Welt durch eigenes Sehen und Erleben. Meine ganz persönlichen Traumorte der Himmelskunde wurden zu realen Reisezielen, es begann eine intensive Zeit der lang ersehnten Welterkundung. Die Reiseziele sind natürlich subjektiv und damit in gewisser Weise auch willkürlich gewählt und alles andere als ein systematisches „Abarbeiten“ der historisch wichtigsten Orte.

Die Astronomie hat sich über einen sehr langen Zeitraum entwickelt, in vielen geografischen Regionen und unterschiedlichen Kulturen. Heute wissen wir diese frühen Anfänge der Auseinandersetzung des Menschen mit dem gestirnten Himmel zunehmend zu schätzen, nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen. Der Respekt vor den Kulturen anderer Völker und die Bewahrung ihrer Vielfalt ist gerade in unserer Zeit rasanter Globalisierung mit ihren Gefahren der Nivellierung von Unterschieden gleichsam ein Gebot der Stunde. Unlängst hat die Internationale Astronomische Union dieser Wertschätzung für indigene Kulturen auf eindrucksvolle Weise Ausdruck verliehen, indem sie 86 Sternen des Firmaments neue Namen gab, die aus den Kulturen der Hindu, der australischen Aboriginals, der ägyptischen Kopten, des alten China, der mittelamerikanischen Maya, der pazifischen Polynesier und den Traditionen Südafrikas stammen. Der Katalog umfasst jetzt die Namen von 313 Sternen, die bisher vor allem vom babylonischen, griechischen und arabischen Kulturraum dominiert wurden – ein versöhnender Akt der Gerechtigkeit und des Respekts. Diese symbolische Handlung unterstreicht zugleich das Motto, mit dem die 1919 gegründete Internationale Astronomische Union im Jahr 2019 ihr 100-jähriges Jubiläum begeht: „Uniting our World to Explore the Universe“ („Vereinen wir unsere Welt, um das Universum zu erforschen“).

Reisen ist „schrecklich schön und weit und wild“ meint der Schriftsteller Matthias Politycki und versucht, in seinem geistreichen Buch mit diesem Titel auch gleich die Frage zu klären, „warum wir reisen und was wir dabei denken“. Doch ich fürchte, dass sich diese Frage so allgemein gar nicht beantworten lässt, denn jeder reist aus einem anderen Grund. Bei mir waren es die Sehnsuchtsorte der Himmelskunde überall auf der Welt. Mich faszinierten besonders jene Regionen, denen die Aura des Geheimnisvollen anhaftet. Entweder, weil sie noch zahlreiche Rätsel bergen, oder weil sie von der abendländischen Geschichtsschreibung fast vergessen wurden. Doch gerade diese ersten Anfänge führen uns nahe an den „Urknall“ der Wissenschaft heran, verraten uns, wie aus dem neugierigen Betrachten von Naturphänomenen deren systematische Erforschung entstand. Ebenso fesselnd kann es sein, sich auf die Spuren berühmter Gelehrter zu begeben und dort zu weilen, wo sie einst gewirkt haben, ihrem Nimbus auf den Grund zu gehen und dabei mit wachen Augen so manches zu entdecken, was in keinem Reiseführer steht.

Auch Sternwarten faszinieren viele Besucher, sei es durch ihre interessante Architektur, ihre instrumentelle Ausstattung oder ihre Geschichte sowie durch das Wissen um die besonderen Erkenntnisse, die dort gewonnen wurden und bedeutende Persönlichkeiten, die dort tätig gewesen sind. Deshalb werden in diesem Atlas auch zahlreiche Sternwarten in Kurzform vorgestellt. Obwohl es sich meist um Forschungsinstitute handelt, kann man die meisten von ihnen – zumindest nach vorheriger Anmeldung – auch als interessierter Laie besuchen. Längst hat sich bei den professionellen Forschern die Einsicht durchgesetzt, dass die Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft eine „Bringschuld“ hat. Das war früher ganz anders: Als zum Beispiel Alexander von Humboldt (1769 – 1859) im 19. Jahrhundert den Vorschlag unterbreitete, die Berliner Sternwarte auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, beklagte sich deren Direktor Johann Franz Encke (1791 – 1865) bald über die dadurch hervorgerufenen Störungen der wissenschaftlichen Arbeit. Die Reaktion bestand 1888 in der Errichtung der URANIA-Sternwarte, der ersten Volkssternwarte der Welt, der bald in vielen Ländern weitere Gründungen folgten. Zahlreiche Forschungssternwarten mit wertvollen historischen Instrumenten, die längst nicht mehr für die Wissenschaft genutzt werden, sind deshalb aber keineswegs nur von musealem Wert. Vielmehr werden auch dort oft aktuelle Fragen der Astrophysik bearbeitet, allerdings mit Hilfe modernster internationaler Forschungsinstrumente in aller Welt und durch die Mitwirkung an international agierenden Forschungskooperationen.

Mit diesem Atlas lade ich Sie ein, mir in zahlreiche interessante Observatorien oder an besondere Orte der Forschung zu folgen und mich auf meinen kulturhistorisch-astronomischen Erkundungsfahrten rund um den Globus auf fünf Kontinenten zu begleiten. Ein Reiseführer oder Nachschlagewerk will und kann das Buch allerdings nicht sein. Die mehr oder weniger subjektive Auswahl der Orte ist alles andere als vollständig. Wer das ganze Füllhorn allein an Observatorien hautnah erleben wollte, müsste ein weltweites Netz von rund 2000 Sternwarten durch Reisen aufsuchen – vermutlich eine Unmöglichkeit. Auch der eingefleischte Liebhaberastronom wird nicht immer zielgerichtet unterwegs sein, sondern zum Beispiel bei einer Familienreise feststellen, dass ganz in der Nähe seines Urlaubsdomizils ihn besonders interessierende Orte oder Einrichtungen liegen, die für alle einen interessanten Ausflug versprechen. In 13 größeren Reportagen werden einige geheimnisvolle Traumorte der Himmelskunde genauer vorgestellt. Vielleicht kann ich damit auch bei Ihnen die Sehnsucht nach diesen Orten wecken und den wunderbaren geistigen Anregungen, die sie uns vermitteln.

Auf detaillierte Hinweise zur Erreichbarkeit oder Öffnungszeiten der Einrichtungen wurde absichtlich verzichtet. Solche Angaben veralten schnell und sind dann für die Planung unbrauchbar. Der Zugang zu solchen Daten kann aber meist mühelos über die Webseiten der Institute erlangt werden, so dass einer Visite dann nichts mehr im Wege steht. Gelegentlich verwendete Fachbegriffe, die dem reisefreudigen astronomischen Laien vielleicht nicht immer geläufig sind, finden sich am Ende dieses Buches in einem Glossar. Alle beschriebenen Orte sind auf den Karten dieses Atlas‘ markiert. Sollten Sie Orte finden, zu denen es keine Kurzbeschreibungen gibt, so spielen diese in den Reportagen eine entscheidende Rolle.

Nun wünsche ich mir, dass Sie mit diesem besonderen Atlas Freude haben beim Schmökern, Studieren, Erinnern und vielleicht auch beim Planen von eigenen Reisen, die Wissenschaft für Sie zu einem unmittelbaren Erlebnis werden lassen.

Dieter B. Herrmann

Berlin, im Sommer 2019

EUROPA

Mit Beginn der Renaissance spielten sich die bedeutendsten Durchbrüche zu Erkenntnissen über das Weltall vor allem in Europa ab.

Von Kopernikus über Galilei, Kepler und Newton reicht die Kette herausragender Namen bis zu Planck, Einstein und Hawking, um nur einige jener Forscher zu nennen, die heute fast jeder kennt. Der Bau großer Sternwarten in den europäischen Ländern mündete nach dem Zweiten Weltkrieg in die Gründung der „Europäischen Südsternwarte“ (ESO), heute eine der leistungsstärksten astronomischen Forschungseinrichtungen der Welt. Besuche der berühmtesten Stätten der Himmelskunde in Europa könnten selbst ein ganzes Buch füllen. Von den zahlreichen Reisen durch Europa sollen hier nur vier für mich besonders erlebnisträchtige Regionen ins Visier genommen werden, die uns nach Italien, Südfrankreich, Dänemark, Deutschland, die Niederlande und Tschechien führen. Eine der Reiseminiaturen widmet sich übrigens nicht unmittelbar der astronomischen Forschung, sondern einem wenig bekannten Beispiel für die Wechselbeziehungen von Kunst und Wissenschaft anhand des berühmten Gemäldes „Sternennacht“ von Vincent van Gogh. ◆

© Gerhard Weiland

Die Entdeckung von Neptun

Seit Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Berlin eine Sternwarte. Ein den damaligen Ansprüchen genügendes Gebäude mit entsprechender Ausrüstung entstand allerdings erst im Jahre 1835. An dieser Sternwarte entdeckte 1846 Johann Gottfried Galle (1812 – 1910) den Planeten Neptun. Aufgrund der wachsenden Stadt und ihrer Industrialisierung wurde das Observatorium 1913 nach Babelsberg (heute ein Stadtteil von Potsdam) verlegt. Die meisten der angesammelten Schätze blieben erhalten, und so spiegelt sich die Geschichte von Jahrhunderten in dem Observatorium, das heute zum Leibniz-Institut für Astrophysik gehört. Die Sammlungen enthalten seltene Perlen der Wissenschaft, auch die Kollektion historischer Instrumente ist sehr sehenswert. ◆

Die Sternwarte in Babelsberg mit ihren Kuppeln gehört zum Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam.© Herbert Einsporn

Neue Ära für Fernrohrobjektive

Im oberbayerischen Benediktbeuern erwartet uns die Glashütte des genialen Autodidakten Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826). Wer die heute als Museum zugängliche Halle des ehemaligen Klosters betritt, der befindet sich inmitten einer wichtigen Epoche der Astronomie des frühen 19. Jahrhunderts: im Zentrum zwei große Schmelzöfen mit Rührgeräten, an den Wänden zeitgenössische Gerätschaften und diverse Instrumente. Man könnte meinen, der Meister hätte die Werkstatt gerade für eine kurze Pause verlassen. Hier hat Fraunhofer nicht nur die heute nach ihm benannten dunklen Linien im Sonnenspektrum entdeckt, es gelang ihm auch die Herstellung großer homogener Glasschmelzen. Das war die entscheidende Voraussetzung zum Schliff von Fernrohrlinsen mit größerem Durchmesser. ◆

Fraunhofers Glashütte in Benediktbeuern ist heute ein sehenswertes Museum.© Rudolph Buch/Wikipedia

Das längste Linsenfernrohr

1882 kam Friedrich Simon Archenhold (1861 – 1939) aus der westfälischen Provinz in die boomende Reichshauptstadt Berlin. Als Schüler des Astronomen Wilhelm Foerster (1832 – 1921) hatte er auf fotografischem Weg einen Nebel im Sternbild Perseus entdeckt, doch visuell konnte er seinen Fund mangels größerer Instrumente nicht bestätigen. So entschloss er sich, in Berlin ein Riesenfernrohr zu errichten – ohne Unterstützung des Staates. Das Unternehmen gelang dank zahlreicher privater Geldgeber, 1896 konnte das Teleskop mit einer Öffnung von 68 Zentimetern und einer Brennweite von 21 Metern eingeweiht werden. Nach mehreren Rekonstruktionen ist es noch heute in Betrieb und hält weiterhin den Rekord des weltweit längsten Linsenfernrohrs. ◆

Die Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow ist die größte und älteste noch heute aktive europäische Volkssternwarte.© Rothenberg

Der Riesenspiegel Leviathan

Die Spiegel astronomischer Teleskope aus Metall erreichten weitaus größere Durchmesser als die der konkurrierenden Linsenfernrohre. Hatte schon Friedrich Wilhelm Herschel (1738 – 1822) einen Spiegel mit 120 Zentimeter Durchmesser hergestellt, so gelang dem irischen Adligen William Parsons (1800 – 1867), auch bekannt unter dem Namen Lord Rosse, im Jahre 1845 die Schaffung eines Spiegels mit 180 Zentimeter Durchmesser. Das „Leviathan“ genannte Monstrum hat sich bis heute erhalten, wurde in jüngster Zeit sogar umfassend restauriert und ist (mit einem neuen Aluminium-Spiegel) wieder voll funktionsfähig. Lord Rosse hat mit seinem damals leistungsfähigsten Fernrohr der Welt zum ersten Mal die Spiralstruktur des Objektes „Messier 51“ wahrgenommen, ohne allerdings zu ahnen, dass es sich dabei um ein Sternsystem außerhalb unserer Galaxis handelt. ◆

Das restaurierte Riesenteleskop des Lord Rosse im Park von Birr Castle in der irischen Grafschaft Offaly.© imago images/Design Pics

Erste Konferenz zu Außerirdischen

Die Sternwarte Bjurakan am Rande der gleichnamigen Kleinstadt und unweit der Hauptstadt Jerewan der ehemaligen Sowjetrepublik Armenien stammt aus dem Jahre 1946. Sie befindet sich in 1500 Metern Höhe am Hang des erloschenen Vulkanberges Aragaz und trägt heute den Namen ihres Gründungsdirektors Viktor Ambartsumjan (1908 – 1996). Das größte Instrument des Observatoriums ist ein 2,6-m-Spiegelteleskop sowjetischer Bauart. Daneben sind noch ein 1-m- sowie ein 0,5-m-Schmidt-Teleskop im Einsatz. 1971 fand in Bjurakan die erste internationale Konferenz über extraterrestrische Zivilisationen statt. Die Sternwarte arbeitet mit zahlreichen Instituten in aller Welt zusammen und empfängt auch gern Besuchergruppen. ◆

Blick auf eine Kuppel der Sternwarte Bjurakan in Armenien.© imago images/ITAR-TASS

Erstes europäisches Großteleskop

Auf dem knapp 2200 Meter hohen Calar Alto in der spanischen Provinz Almería im Südosten Andalusiens befindet seit 1979 sich das Deutsch-Spanische Astronomische Zentrum mit einem 3,5-m-Spiegelteleskop als Hauptinstrument, das seit 1984 in Betrieb ist. Es wurde später mit der heute bei Großinstrumenten üblichen adaptiven Optik ausgestattet, um die störenden Auswirkungen der Erdatmosphäre zu minimieren. Die Auffahrt in die Höhen der wüstenähnlichen Bergwelt wird durch imposante Rundblicke in die Landschaft belohnt. Die gigantische, 43 Meter hohe Kuppel verfügt im Innenraum über eine Besuchertribüne, von der aus man das riesige Instrument bestaunen kann. Auf dem Calar Alto befindet sich auch das einst für die Hamburger Sternwarte gebaute Schmidt-Teleskop. ◆

Das deutsch-spanischeAstronomische Zentrum auf dem Calar Alto.© Max-Planck-Institut für Astronomie

Newtons Totenmaske

Die alte Sternwarte auf dem Calton Hill wurde 1818 gegründet und architektonisch nach dem Vorbild des griechischen Tempels der vier Winde in Athen gebaut. Die Anlage fungierte lange als Volkssternwarte, ist nun in restaurierter Form ein Museum für moderne Kunst. Einige der historischen Instrumente aus dem frühen 19. Jahrhundert sind zu bewundern und Mitglieder der „Astronomical Society“ informieren über die Geschichte des Observatoriums. Noch interessanter dürfte das 1894 auf dem Blackford Hill erbaute „Royal Observatory Edinburgh“ sein. Dort werden Besichtigungen, Beobachtungsabende, Kurse und Vortragsabende zu aktuellen Themen der Astronomie angeboten. Eine Kostbarkeit ist die Crawford Collection von wertvollen alten Büchern, Manuskripten und der Totenmaske von Isaac Newton, die James Ludovic Lindsay (1847 – 1913) dem Institut 1888 geschenkt hat. ◆

Das alte (City-)Observatorium in Edinburgh.© Alan Ford/Wikipedia

Größtes Teleskop Deutschlands

Fast drei Jahrzehnte hindurch war es das größte frei bewegliche Radioteleskop der Welt: die gigantische parabolische Metallschale des 100-Meter-Spiegels in Effelsberg bei Bad Münstereifel. Das zum Max-Planck-Institut für Radioastronomie gehörende Instrument ist nicht nur für die Wissenschaft seit seiner Inbetriebnahme 1972 ein voller Erfolg, sondern auch ein imposantes Schaustück. In einem eigens eingerichteten Besucherpavillon werden regelmäßig Erläuterungen für Besucher in Form von Vorträgen gegeben, die sowohl mit den technischen Finessen des Instruments als auch den damit durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten vertraut machen. ◆

Das 100-m-Radio-teleskop in Effelsberg – eines der größten beweglichen Radioteleskope der Welt © imago images/Westend61.

Wende zum neuen Weltbild

Frombork (Frauenburg) am Frischen Haff im heutigen Polen ist die langjährige Wirkungsstätte von Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543). Hier verbrachte er als Domherr die Jahre von 1510 bis zu seinem Tod und schuf sein Hauptwerk „De revolutionibus orbium coelestium“ („Über die Umschwünge der himmlischen Kreise“), das 1543 zum ersten Mal gedruckt erschien und die Astronomie revolutionierte. In der Kathedrale finden wir eine Gedenktafel mit Hinweis auf die Grabstätte des Gelehrten, während sich im Bischofspalast ein Kopernikus-Museum befindet. Der originalgetreu wiedererrichtete „Kopernikus-Turm“ auf dem Kathedralhügel, der Kopernikus einst gehörte, beherbergt sein nachgestaltetes Arbeitszimmer, das an die einstige Wirkungsstätte des Astronomen erinnern soll. ◆

Der Kopernikus-Turm in Frombork (Frauenburg) in Polen.© imago images/Seeliger

Die Lösung des Längengradproblems

Das berühmte Royal Observatory Greenwich im gleichnamigen Stadtteil von London entstand im Jahre 1675 und sollte das für die britische Seefahrt existenzielle Problem der Längenbestimmung auf hoher See lösen. Direkt durch die Sternwarte mit ihrem markanten roten Time Ball verläuft der sogenannte Nullmeridian. Das Museum zeigt eine Fülle historisch wertvoller Instrumente, zum Beispiel den 1,2-m-Metallspiegel des Teleskops von F. W. Herschel, dessen Tubusrest im Freigelände zu sehen ist. Nahe der Sternwarte befindet sich das „National Maritime Museum“. Hier werden die Zeitmesser („Timekeeper“) des genialen Uhrmachers John Harrison (1693 – 1776) gezeigt, mit deren Hilfe es erstmals möglich war, auf See genaue geografische Längen zu bestimmen. ◆

Das Hauptgebäude der alten Sternwarte in Greenwich mit dem Zeitball (Time Ball).© imago images/Babak Tafreshi

Geburtsort der Schmidt-Kamera

Die Sternwarte Hamburg-Bergedorf wurde 1912 eingeweiht. Ihre für die damalige Zeit hervorragende instrumentelle Ausstattung und das Wirken bedeutender Forscher wie Walter Baade (1893 – 1960), Bernhard Schmidt (1879 – 1935) und Otto Heckmann (1901 – 1983) machten sie zu einer führenden astronomischen Forschungseinrichtung. Der große Refraktor stellt mit seiner Öffnung von 60 Zentimetern bis heute das viertgrößte deutsche Linsenfernrohr dar. Auch das Zeiss-Spiegelteleskop mit einem Meter Spiegeldurchmesser galt seinerzeit als Großinstrument. Neben vielen kleineren Instrumenten ist vor allem der erste Schmidt-Spiegel der Welt aus dem Jahre 1930 eine historische Kostbarkeit, die im Rahmen eines kleinen Schmidt-Museums präsentiert wird. ◆

Das Refraktor-Gebäude der Sternwarte Hamburg-Bergedorf.© imago images/Christian Ohde

Kleinod auf dem Königstuhl

Die Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl wurde 1898 als „Großherzogliche Bergsternwarte“ eingeweiht und ist heute Teil des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg. Ihre wertvollen historischen Instrumente und Dokumente sowie das Wirken bedeutender Forscher wie Max Wolf (1863 – 1932), Hans Kienle (1895 – 1975) und Hans Elsässer (1929 – 2003) machten die Sternwarte weltweit bekannt. Wer eine Königstuhl-Führung bucht, erhält auch Einblicke in die Arbeit des dortigen Max-Planck-Instituts für Astronomie. Seit dem Jahr 2011 befindet sich auf dem Königstuhl zudem das „Haus der Astronomie“, das der Popularisierung der Astronomie mit modernsten Hilfsmitteln, Vorträgen und einem digitalen Planetarium dient. ◆

Das Bruce-Teleskop der Landessternwarte in Heidelberg.© imago images/imagebroker

Die Grande Coupole

Das 1875 gegründete Observatorium in Meudon bei Paris ist gleichsam das französische Gegenstück zum Astrophysikalischen Observatorium Potsdam. Es entstand auf Initiative des Astrophysikers Jules Janssen (1824 – 1907) in einem umgebauten Schloss und beherbergt unter anderem einen Doppelrefraktor mit Öffnungen von 83 bzw. 62 Zentimetern – bis heute das drittgrößte Linsenfernrohr der Welt. Die von Janssen begründeten astrophysikalischen Forschungen führten später auch zu instrumentellen Erweiterungen, so dem Bau eines 36,5 Meter hohen Turms für Sonnenbeobachtungen (1963). Von der zum Pariser Observatorium gehörenden Einrichtung inmitten eines stilvollen französischen Gartens hat man einen herrlichen Blick auf das Häusermeer von Paris. ◆

Das astrophysikalische Observatorium Meudon.© Jean-Christoph Benoist/Wikipedia

Ein Schatz mit Sternen

Als am 4. Juli 1999 nahe der kleinen Landstadt Nebra an der Unstrut die sogenannte Himmelsscheibe gefunden wurde, war dies eine archäologische Sensation. Die etwa 32 Zentimeter messende Bronzescheibe mit Goldapplikationen ist rund 4000 Jahre alt und gilt als eine der ältesten Himmelsdarstellungen der Welt. Das Original befindet sich im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale). In unmittelbarer Nähe der Fundstelle wurde 2007 die „Arche Nebra“ eröffnet. Hier informieren Ausstellungsräume und ein Kleinplanetarium über interessante Details zur Interpretation der Himmelsscheibe. Unweit der Arche kann die durch ein gewaltiges Auge markierte Fundstelle besichtigt werden. Ein 30 Meter hoher, geneigter Turm fungiert als Zeiger einer Sonnenuhr. ◆

Die „Arche Nebra“ unweit der Fundstelle der legendären Himmelsscheibe.© imago images/Frank Sorge

Der erste Kleinplanet

Die Sternwarte in Palermo ist vor allem durch Giuseppe Piazzi (1746 – 1826) und dessen Entdeckung des ersten Kleinplaneten Ceres am 1. Januar 1801 in die Annalen der Geschichte eingegangen. Das Observatorium wurde auf Initiative von Piazzi 1791 vollendet und befand sich im Palazzo dei Normanni (heutiges Parlamentsgebäude). Die hervorragenden alten Instrumente dieser damals südlichsten Sternwarte Europas wurden später durch das Aufkommen der Astrophysik um weitere ergänzt. Sie können heute im „Museo della Specola“ gebührend bestaunt werden, darunter auch das Teleskop, mit dem Ceres gefunden wurde. ◆

Die Sternwarte Palermo auf dem Palazzo dei Normanni.© Klaus Lederer

Mit Mathematik zu Neptun

Das Observatoire de Paris zählt zu den traditionsreichsten Sternwarten Europas. Seit seiner Gründung im Jahre 1667 durch Louis XIV. (1638 – 1715) wirkten hier zahlreiche berühmte Astronomen, darunter Giovanni Domenico Cassini (1625 – 1712), von dem das Amt des Direktors in ununterbrochener Folge durch vier Generationen vom Vater auf den Sohn überging. Bis heute ist die Pariser Sternwarte mit ihren Außenstellen in Meudon und Nançay eines der führenden astronomischen Institute. Die historischen Sammlungen und Instrumente sind ebenso beeindruckend wie die besondere Architektur des Gebäudes mit dem überlebensgroßen Standbild von Urbain le Verrier (1811 – 1877), der die Position des Planeten Neptun so berechnet hat, dass er in Berlin entdeckt werden konnte. ◆

Das Observatoire de Paris mit der Statue von le Verrier.© imago images/Leemage

Künstliche Sonnenfinsternis

Knapp 2900 Meter über dem Meeresspiegel liegt in den französischen Pyrenäen die 1882 eingeweihte Sternwarte auf dem Gipfel des Pic du Midi de Bigorre. Hier wirkte einst Bernard Lyot (1897 – 1952), der berühmte Erfinder des Koronografen. Das Observatorium hat eine wechselvolle Geschichte aufzuweisen, in der es auch Zeiten des Stillstands und drohender Schließung gab. Doch heute verfügt es über zahlreiche Instrumente, darunter ein 1980 eingeweihtes 2-Meter-Spiegelteskop. Zudem ist das Bergmassiv inzwischen auch touristisch erschlossen, so dass man bequem mit einer Seilbahn dorthin gelangt und ein interessantes Observatorium inmitten einer atemberaubenden Berglandschaft kennenlernen kann. ◆

Das Observatorium auf dem Pic du Midi in den französischen Pyrenäen.© Stéphane Touraine/Wikipedia

Alte astronomische Hauptstadt

Das Observatorium Pulkowo bei St. Petersburg wurde 1839 nach Plänen des Astronomen Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793 – 1864) erbaut. Dank der wissenschaftlichen Arbeiten und hervorragender Instrumente (das mit 38 Zentimeter Öffnung damals größte Linsenfernrohr) galt Pulkowo als „astronomische Hauptstadt der Welt“. In den Kriegsjahren wurde die Sternwarte völlig zerstört. Nach dem weitgehend originalgetreuen Wiederaufbau knüpfte das Observatorium seit 1954 wieder an seine Traditionen an, auch als Koordinator aller astronomischen Aktivitäten in der Sowjetunion. Der Charme der Vergangenheit mit wertvollen Exponaten und Instrumenten fasziniert jeden Besucher und offenbart sich bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten in zahlreichen Details, nicht zuletzt den Ölbildern früherer Direktoren. ◆

Die Sternwarte Pulkowo in St. Petersburg.© imago images/ITAR-TASS

Die alte Sternwarte in Remplin wurde 1793 von dem astronomiebegeisterten Grafen Friedrich von Hahn (1742 – 1805) gegründet, verfiel später und wurde ab 1980 unter Leitung des Berliner Astronomielehrers Dietmar Fürst dank privater und staatlicher Unterstützung erneut aufgebaut. Im Sommer 2018 konnte der 14 Meter hohe Turm inmitten des wunderbaren, von Peter Joseph Linné (1789 – 1866) angelegten Parks als Sternwarte wiedereröffnet werden. Von den alten Instrumenten war allerdings nichts mehr vorhanden. Heute ist die Sternwarte mit einem Coudé-Refraktor von 22,5 cm Objektivöffnung ausgestattet, so dass auch Himmelsbeobachtungen möglich sind. Ein Kleinod in herrlicher landschaftlicher Umgebung, das man sich nicht entgehen lassen sollte. ◆

Der rekonstruierte Turm der Sternwarte Remplin (Mecklenburg).© Sabine Heinz

Forschung im Auftrag des Herrn

Unweit der italienischen Hauptstadt befindet sich in Castel Gandolfo beim päpstlichen Sommerpalast die Vatikan-Sternwarte (Specola Vaticana). Ihre Geschichte reicht bis in das Jahr 1578 zurück, gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Neubau hinter dem Petersdom und erst 1930 begannen die Forschungen in Castel Gandolfo. Die Specola Vaticana genießt in der wissenschaftlichen Welt einen guten Ruf durch wertvolle Arbeiten, u. a. auf dem Gebiet der Spektroskopie, deren Pionier Angelo Secchi (1818 – 1878) ab 1850 Direktor der Einrichtung war. In der Sternwarte Castel Gandolfo ist die Aura der Geschichte noch deutlich zu spüren, nicht zuletzt durch die historischen Instrumente und Plattenarchive sowie die Sammlung von rund 22 000 seltenen astronomischen Büchern. ◆

Die päpstliche Sternwarte in Castel Gandolfo.© H. Raab/Wikipedia

Spiegelpracht der Sowjetunion

In der Nähe der Staniza Selentschukskaja in der russischen Kaukasus-Republik Karatschai-Tscherkessien ist die größte Sternwarte Russlands angesiedelt. Das dortige „Astrophysikalische Spezialobservatorium“ der Russischen Akademie der Wissenschaften verfügt über ein 6-m-Spiegelteleskop, das seit seiner Einweihung 1975 für anderthalb Jahrzehnte das größte Spiegelteleskop der Welt war. Der Spiegel musste allerdings wegen Qualitätsmängeln ausgetauscht werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das weltgrößte Radioteleskop RATAN 600, das aus 895 Reflektorplatten besteht, die in einem Kreis mit dem Durchmesser von knapp 600 Metern angebracht sind. In die entlegene Region zu gelangen, ist nicht ganz einfach, aber man ist willkommen. ◆

Die Kuppel des 6-Meter-Teleskops von Selentschuk.© imago images/ITAR-TASS

Systematische Himmelsfotografie

Auf dem rund 600 Meter hohen Erbisbühl in Sonneberg (Thüringen) liegt eine weltbekannte Sternwarte, die im Jahre 1925 durch den Astronomen Cuno Hoffmeister (1892 – 1962) gegründet wurde. Hoffmeisters Spezialgebiet waren die Veränderlichen Sterne, deren Erforschung er – auch im Rahmen von zwei längeren Aufenthalten in Südafrika und Namibia – sein gesamtes wissenschaftliches Leben widmete. Die Langzeitprojekte des „Sonneberger Felderplans“ und der „Himmelsüberwachung“ führten zu einer einmaligen Dokumentation des Sternenhimmels in Form von rund 275 000 fotografischen Platten. Der romantisch gelegenen Sternwarte ist ein Astronomiemuseum angeschlossen, das sich im ehemaligen Hauptgebäude der Sternwarte befindet. ◆

Das Hauptgebäude der Sternwarte Sonneberg.© Shutterstock/Val Thoermer

Kosmische Kultstätte

Die Steinsetzung von Stonehenge unweit von Salisbury im Süden Englands stammt aus der Jungsteinzeit. Die imposante Anlage wurde ab 3100 v. Chr. in mehreren Phasen erbaut, wobei die 59 jeweils rund fünf Tonnen schweren „Blausteine“ in einem Doppelring mit etwa 55 Metern Durchmesser rund 1000 Jahre später hinzu kamen. Noch später erlangte die Anlage durch die Ergänzung des äußeren Steinkreises aus etwa 45 Tonnen schweren Sandsteinen (Sarsen) ihr heutiges Aussehen. Die Ausrichtung der Anlage nach markanten astronomischen Punkten lässt keinen Zweifel an ihrer Benutzung für die Zeitbestimmung. Vielleicht konnten damit auch Finsternisse von Sonne und Mond bestimmt werden. Gleichzeitig wurden hier wohl auch kultische Zeremonien vollzogen. ◆

Die Steinsetzung von Stonehenge bei Salisbury.© Operarius/Wikipedia

Farbreines Großteleskop

Die Sternwarte in Tartu (heute in Estland) wurde 1811 als Observatorium Dorpat der damaligen deutschen Universität gegründet. Besonders unter dem Direktorat von F. G. Wilhelm Struve erlangte sie durch dessen Forschungen Weltruhm. Die Arbeiten wurden später unter dem aus Berlin stammenden Direktor J. H. Mädler (1794 – 1874) fortgeführt. Das Hauptinstrument mit einer Öffnung von 24,4 Zentimeter aus der Werkstatt von Fraunhofer war damals ein Spitzenerzeugnis der Feinmechanik und Optik und ist heute das Prunkstück in der musealen Sammlung der renovierten Sternwarte. 1963 wurde unweit von Tartu in Tõravere eine neue Forschungssternwarte eingeweiht, die ebenfalls besichtigt werden kann und über ein 1,5-m-Spiegelteleskop verfügt. ◆

Die alte Sternwarte in Tartu (Dorpat) in Estland.© BigFlyingSaucer/Wikipedia

Europäische Nordsternwarten

Auf den Kanarischen Inseln bilden das Roque-de-los-Muchachos-Observatorium auf La Palma und das Teide-Observatorium auf Teneriffa das „European Northern Observatory“ (ENO), gleichsam als Gegenstück zum „European Southern Observatory“ (ESO) in Chile. Insgesamt verfügt das ENO über mehr als 30 Instrumente, die von internationalen Forschungszentren errichtet wurden und genutzt werden. Sie dienen sowohl der Sonnenforschung als auch Nachtbeobachtungen und stellen zusammen die umfangreichste Konzentration von astronomischen Teleskopen auf der Nordhemisphäre der Erde dar. Das größte Teleskop ist das in internationaler Zusammenarbeit entstandene und 2009 eingeweihte Gran Telescopio Canarias mit einem Spiegeldurchmesser von 10,4 Metern, der sich aus 36 Einzelsegmenten zusammensetzt. ◆

Die Kuppel des Gran Telescopio Canarias auf La Palma.© imago images/Markus Lange

Das Observatorio del Teide auf Teneriffa.© Shutterstock/Mike Mareen

Bester Beobachter seiner Zeit

Auf der schwedischen Insel Ven im Öresund wirkte einst einer der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, der dänische Astronom Tycho Brahe (1546 – 1601). Hier errichtete er ab 1576 seine legendäre „Uraniborg“ (Schloss der Urania), eine Sternwarte mit riesigen Peilinstrumenten aus Holz sowie die teils unterirdische „Stellaburgi“ (Sternenschloss). Leider gibt es heute nur noch wenige Überreste dieser historischen Anlagen. Die unterirdischen Teile wurden jedoch in den 1950er-Jahren ausgegraben und restauriert und sind heute Teil eines gepflegten Areals, das dem seinerzeitigen Renaissancegarten nachgestaltet ist. In der ehemaligen Allerheiligen-Kirche findet man ein sehenswertes Tycho-Brahe-Museum und ein „Café Tycho Brahe“ lädt zum Verweilen ein. ◆

Die Sternwarte von Tycho Brahe auf der Insel Ven nach der Rekonstruktion.© Manor DeFacto/Wikipedia

Geistesblitz zur Gravitation

Wer dem Mythos einer großen Entdeckung nachgehen möchte, der fährt in den winzigen Ort Woolsthorpe, etwa 170 Kilometer nördlich von London. Hier kann das Geburtshaus von Isaac Newton (1643 – 1727) besichtigt werden. Natürlich war Woolsthorpe nicht die Wirkungsstätte von Newton, allerdings kam er als 22-Jähriger wegen der gerade grassierenden Pest in Cambridge und London für einige Zeit hierher zurück. Als er einen Apfel vom Baum fallen sah, soll ihm die Idee zu seiner Gravitationstheorie gekommen sein. Ein angeblicher Abkömmling des Baumes steht noch heute dort und wurde in die Liste der „50 Great British Trees“ aufgenommen. Ob die Initialzündung zur Gravitationstheorie tatsächlich auf diese Weise zustande kam, ist keineswegs sicher, aber Newton soll die Geschichte selbst erzählt haben. ◆

Das Geburtshaus von Isaac Newton in Woolsthorpe.© imago images/imagebroker

DER FINGER DES MEISTERS

Auf den Spuren von Galilei in der Toskana und in Venetien

Das Abendessen tröstet uns ein wenig über das Wetter hinweg. Es gibt Insalatina primaverile, einen Frühlingssalat mit Kapernfrüchten, hausgemachte Gnocchi alle taccole mit grünen Bohnen, Thymian und geräuchertem Mozzarella. Dann ein vorzügliches Lamm-Carré in Erbsensauce, von der Nachspeise, Crema cotta alla moda, ganz zu schweigen. Draußen gießt es, die ganze Nacht hindurch. Am Morgen mischt sich bedrohliches Donnergrollen in das Gezwitscher der Vögel. Kein gutes Omen für den geplanten Ausflug zum Kloster Vallombrosa. Der Blick von unserem Domizil auf einer Anhöhe schweift in die toskanische Bilderbuch-Landschaft, an der man sich nicht satt sehen kann. Uns zu Füßen liegt die kleine Ortschaft Donnini, zu der sich eine von Zypressen gesäumte Straße talwärts durch die Olivenhaine schlängelt. Links auf einer sanften Erhebung inmitten von Weinbergen dominiert die Taufkirche Pitiana mit ihrem schlanken Turm die anmutige Gegend. Als die Sonne schließlich doch noch hervorbricht, fahren wir zu der eintausend Meter hoch gelegenen Abtei. Wir erhoffen unsere erste atmosphärische Begegnung mit Galileo Galilei (1564 – 1642). Dieser Forscher gilt Vielen als „Kultfigur“ an der Schwelle zur modernen Wissenschaft, dessen Bild in der Öffentlichkeit nach seinem Tode zahlreichen Wandlungen unterworfen war. Zum Schluss dominierte fast so etwas wie Verklärung. Historiker, Dramatiker, Dichter, selbst Opernschöpfer – sie alle haben ihren eigenen Galilei. Inzwischen weicht realistische Ernüchterung diesem idealisierten Blick auf den Gelehrten, oder, wie es der Buchautor Walter Hehl ausdrückt, „Galilei ist eine schillernde, großartige Figur der Spätrenaissance, aber kein Heiliger“. Den Spuren dieses besonderen Menschen wollen wir folgen.

Das Kloster Vallombrosa bei Florenz.© Dieter B. Herrmann

Das im elften Jahrhundert gegründete Benediktinerkloster stellt keine bedeutende Station im Leben des Galilei dar, doch angesichts der extrem dürftigen Zeugnisse aus seiner Jugend immerhin eine beachtenswerte. Hier soll der spätere Physiker auf das Studium an der Universität vorbereitet worden sein. Das wissen wir aus der in Briefform geschriebenen „Historischen Erzählung“ des Vincenzo Viviani (1622 – 1703), der mit diesem Text zum ersten Biografen des Forschers geworden war. Viviani hatte als 17-jähriger junger Mann drei Jahre vor Galileis Tod zum ersten Mal dessen Haus unweit von Florenz betreten und war bald vom Gehilfen zum Schüler und schließlich zum Freund des Gelehrten aufgestiegen. Sehr verlässlich ist die von ihm verfasste Biografie trotzdem nicht, wie wir noch erfahren werden. Doch auch ohne die heroisierenden Zutaten in dieser Lebensbeschreibung ist Galileis Größe und Bedeutung heute unumstritten. So durften wir vermuten, dass der Stolz auf einen der Geistesgiganten Italiens sich in den klösterlichen Mauern zumindest in einer Gedenktafel niedergeschlagen hätte – wenn nicht gar in einer die damalige Rolle des einstigen Schülers vielleicht sogar schamlos übertreibenden Gedenkstätte. Doch nichts dergleichen. Lediglich der Klosterhof und die Kirche können besichtigt werden, selbst der hoch aufragende Campanile ist hinter unüberwindlichen Mauern nur teilweise sichtbar. Ein von den Mönchen betriebener Devotionalienhandel preist Heiligen-Statuetten, Vallombrosa-Honig, „Klostermedikamente“ und anderen umsatzträchtigen Schnickschnack an – von Galilei keine Spur. Ich frage einen der Mönche, ob er nicht wisse, dass Galilei hier einst Schüler gewesen sei, doch der verneint mit so auffällig eifernder Vehemenz, als hätte ich einen Taxifahrer in Miami nach kubanischen Zigarren gefragt. Es könnte Ignoranz gewesen sein, vielleicht aber auch eine Mischung aus Orthodoxie und unvergessener Kränkung. Immerhin wird berichtet, dass der junge Galilei bereits drauf und dran war, die Ordenskutte der Franziskaner überzustreifen, als sein Vater Vincenzo Galilei (1520 – 1591) ihn unsanft aus Vallombrosa zurückholte. Er hatte nämlich seinen Sohn längst für ein standesgemäßes Studium der Medizin auserkoren. Das schien dem zwar aus einem Patriziergeschlecht stammenden, aber verarmten Vater vor allem aus wirtschaftlichen Gründen geraten. So kam der 17-jährige Galileo nach Pisa, in die Stadt seiner Geburt zurück, in der er schon die ersten zehn Jahre seines Lebens verbracht hatte. Wir folgen ihm, denn von Vallombrosa nach Pisa gelangt man mit dem Auto in 90 Minuten. Pisa ist die Stadt, in der die Wünsche von Vater Vincenzo endgültig zerbrechen: Mathematik, Physik, Technik, Kunst und Handwerkliches, das Arsenal der sogenannten Virtuosi, interessieren Galileo in solchem Maße, dass er die Medizin völlig vernachlässigt und sogar seine Prüfungen in Gefahr geraten. Hier in Pisa wird jedenfalls der Bildungsgrund des späteren großen Physikers gelegt, den man heute gern auch „den Pisaner“ nennt und nach dem sogar der Flughaften der Stadt benannt ist. Und hier hat er nach dem Zeugnis seines ersten Biografen auch den viel zitierten wissenschaftlichen Geniestreich seiner frühen Jahre abgeliefert, eine Entdeckung, deren Spuren wir nachgehen wollen.

Wir betreten die Piazza dei Miracoli, den „Platz der Wunder“, der mit dem berühmten Schiefen Turm, der riesigen Taufkapelle Baptisterium und dem im zwölften Jahrhundert vollendeten Dom ein imposantes architektonisches Ensemble bildet. Dem Strom der Wissbegierigen folgend, betreten wir das gewaltige Kirchenschiff des Doms. Obwohl das Bauwerk eine Fülle herrlicher Kunstwerke enthält, fällt uns doch gleich auf, dass besonders viele Besucher – den Blick nach oben gewendet – auf eine bronzene Lampe starren und vielsprachigen Erklärern andächtig lauschen. Diese Lampe habe Galilei zur Entdeckung der Pendelgesetze geführt, versichern die Guides und erheben den Beleuchtungskörper damit unzweifelhaft in den Rang einer Reliquie, so man denn Galilei als einen Heiligen der Wissenschaft betrachten will. Galilei soll, als die Lampe beim Anzünden der Kerzen zufällig in Schwingung geriet, bemerkt haben, dass die Dauer der Schwingung – ganz unabhängig von der Auslenkung – immer gleich blieb. Tatsächlich gilt das zwar nur für kleine Auslenkungen eines Pendels, aber die Abweichungen sind so gering, dass Galilei sie unmöglich hätte bemerken können. An der Lampe des Doms von Pisa und in den verzückten Gesichtern der „Pilger“ entdecken wir selbst noch ein anderes Gesetz: auch vermeintliche Reliquien üben eine große Faszination aus! Die Lampe im Dom ist nämlich erst kurz vor Weihnachten 1587 dort angebracht worden – als sich Galileo bereits seit zwei Jahren wieder in Florenz befand. Ist die „Lampengeschichte“ nun völlig erfunden? Vielleicht hing damals eine andere Lampe dort, vielleicht auch nicht. Galilei hat jedenfalls das Pendelgesetz entdeckt und in dem Zusammenhang, allerdings erst rund 50 Jahre später, auch von schwingenden Kirchenlampen gesprochen. Und genau genommen: wenn man aufmerksam genug beobachtet, kann man das Gesetz an jeder schwingenden Lampe entdecken – sonst wäre es ja kein Gesetz. Allerdings gehört zu Galileis Entdeckung auch die Feststellung, dass die Schwingungsdauer eines Pendels von seiner Länge abhängt. Doch das lässt sich an einem einzigen Kronleuchter mit unveränderlicher Länge nicht feststellen. Das alles steht allerdings in keinem Italien-Reiseführer. Dafür wird auf ein Domus Galilaeana in der Via Santa Maria hingewiesen, das unschwer zu finden ist. Die Türen allerdings sind verrammelt und nur zufällig kommt gerade ein italienischer Mathematiker heraus, der mich im Foyer des Hauses eine Gedenktafel für Galilei betrachten lässt. Doch wo sind die Museumsräume, in denen nach Auskunft des Reiseführers Galilei-Objekte zu betrachten sein sollen? Hier gibt es kein Museum, lautet die Antwort, es handelt sich um ein Studienzentrum. Warum es nach Galilei benannt ist, bleibt ebenfalls im Dunkeln. Das Geburtshaus ist es jedenfalls nicht, denn dieses befindet sich in der Via Giuseppe Giusti 24. Dort wird zwar im Hausflur mit einigen Tafeln über Galileis Leben und Werke berichtet, doch ein „Galilei-Museum“ finden wir auch hier nicht.

Der Galilei-Kronleuchter im Dom zu Pisa.© Dieter B. Herrmann