Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

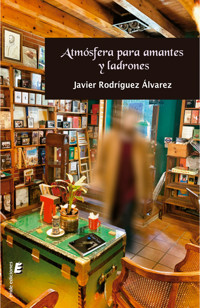

Los lectores que se hayan internado en las páginas de El efecto Tyndall, se van a encontrar en Atmósfera para amantes y ladrones con algunos de esos entrañables personajes, en nuevas y divertidas aventuras. Esta obra no es ni una continuación ni un preludio de la anterior, sino que es una comedia que, aun siendo tejida con los mismos hilos, se puede leer independientemente de su predecesora. Atmósfera para amantes y ladrones es una novela negra, muy negra, escrita en clave de humor, de mucho humor. En ella no falta ningún ingrediente de los que hacen adictivas al límite a ciertas obras de misterio. Es además un homenaje al Jazz y a ciertos intérpretes clásicos que se pasean por ella, así como el escritor Tom Sharpe, que aparece en sus primeras páginas, y a las películas La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, y Misterioso asesinato en Manhattan, de Woody Allen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico

Dirección editorial: Ángel Jiménez

Fotografía de cubierta: Javier Rodríguez Álvarez

Edición eBook: octubre, 2023

© Javier Rodríguez Álvarez

© Éride ediciones, 2021

Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid

ISBN: 978-84-19485-92-2

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

eBook producido por Vintalis

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Javier Rodríguez Álvarez

.

(Caracas, Venezuela, 1954). Cursó estudios en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, especializándose en Estructuras. Ejerció en su profesión hasta los treinta y cinco años para después crear la Librería de Javier, en la que ha desarrollado hasta la actualidad la labor de librero. Mantiene una gran actividad en la ciudad de Alcalá de Henares, programando encuentros literarios en varios teatros y salas de la ciudad, así como llevando programas literarios en diferentes emisoras de radio. Entre sus obras encontramos Pues si eso, luego vuelvo (éride, 2019), donde recoge una colección de anécdotas en su labor de librero recomendador de obras. Un año después, en 2020, hace su primera incursión en el teatro con la obra Y de aperitivo, ¿qué les pongo? y se publica su novela El efecto Tyndall (éride ediciones, 2020).

Ahora nos presenta su última obra Atmósfera para amantes y ladrones.

Dedicatoria

Este libro es un homenaje a Tom Sharpe, gran escritor inglés, que un día, y de ello hace mucho tiempo, apareció por mi librería y protagonizó parte de la anécdota que aquí narro. Sus divertidos libros me han procurado apreciar el inmenso valor del humor como terapia de vida y salud.

Los críticos valoran poco la comedia porque no se pueden lucir con ella. De los problemas y tragedias humanas cada cual tiene su opinión, pero ¿qué se puede decir del humor? Si lo explicas lo estropeas. Los críticos lo saben y evitan teorizar. Haga la prueba: cuente un chiste y luego intente explicarlo. Resulta ridículo.

Tom Sharpe a Tomás García Yebra

1. El viaje de Wilt

Yankee Doodle never went to town

Teddy Wilson y Billie Holiday

_______________________________________________

—¿Carrión?

—¿Sí?

—¿Eres Carrión? ¿Sergio Carrión?

—Sí, sí, soy Sergio Carrión —respondió desairado, al ver la insistencia en llamarlo por su apellido—. ¿Quién eres tú?

—Soy Manuel Gala.

—¡Oh, perdón, señor rector! No había reconocido su voz… Perdóneme…

—No, perdóname tú, Sergio. Perdona que te llame a estas horas de la noche y en domingo. Es que ha surgido un pequeño inconveniente…

El rector de la Universidad de Alcalá tenía a Sergio Carrión como uno de sus más preciados comodines, un chico ya entrado en años y que era un manitas para cualquier asunto que surgiera dentro de la institución. Lo mismo organizaba un cursillo sobre la épica en la novela de Cervantes que una conferencia sobre los derechos de los lepidópteros. Incluso se encargaba de ir a horas intempestivas a comprar unas rosquillas de Alcalá a Salinas, la pastelería más famosa de la ciudad, si a una profesora invitada por alguna cátedra le entraba un antojo. Veladas críticas por parte de otros mandatarios hacia el chico, a consecuencia del cargo que ostentaba, y debido al hecho de no tener estudio alguno que justificara esas altas responsabilidades y emolumentos correspondientes, obligaron al rector a recomendarle que no estaría de más que se sacara una carrera, la que fuera. Y en ello estaba.

—No se preocupe, don Manuel, estaba revisando los apuntes de una asignatura, dígame…

—Verás, ha surgido un problema. Al señor Sharpe se le ha ocurrido visitar El Escorial mañana por la mañana y no tenemos quien lo lleve. Fulgencio, el conductor de la Universidad, me acaba de comunicar que está con gripe y que no lo puede acercar.

—No hay problema, don Manuel, yo puedo hacerlo. Dejo para el martes el montaje de la exposición de Luis Cienfuegos y todo arreglado.

—Te lo agradezco mucho, Sergio. No sé qué se le ha perdido a este inglés en El Escorial. Se ha empeñado tanto, que me he ofrecido a llevarlo allí. No me atrevo a dejarlo solo, que seguro que se nos pierde. Creo que no va a estar mucho tiempo en el monasterio, me ha dicho que desea volver para tomar el té en la cafetería de la Universidad. Según parece ha quedado con un compatriota suyo…

Sergio respondió al rector con total sumisión.

—Encantado de acompañar al señor Sharpe. No es ningún problema. Así practico algo mi inglés.

Aunque, si no le importa, preferiría llevar mi coche, no estoy hecho a llevar el de la universidad, que es un modelo que no domino…

—Claro que sí, Sergio, como te sientas más a gusto. Después me dices lo que te has gastado y el rectorado te lo abona.

—¿A qué hora he de estar en El Bedel? Es allí donde se hospeda, ¿no?

El Bedel era un modesto hotel situado en el centro de Alcalá de Henares, cercano al rectorado. Al no disponer la Universidad de una residencia propia, utilizaba este sitio para alojar a sus invitados y no perderlos de vista. Más de uno se había extraviado al querer hacer excursiones por su cuenta.

—Sí, allí se hospeda. Me ha dicho de salir a las 8 en punto.

—¿A las 8 de la mañana?

Sergio miró su reloj. Pasaban las doce de la noche.

—Sí, a las 8 de la mañana… Oćlock. Ya sabes cómo son estos ingleses, tan madrugadores y puntuales…

—Perfecto, pues a las 8 estoy en la puerta del hotel, como un clavo.

—Muchas gracias, Sergio.

—No hay de qué, don Manuel.

* * *

La carretera zigzagueaba entre frondosas masas de pinos. Parecía que los ingenieros de caminos la habían trazado siguiendo el ondulante rastro que había dejado una lagartija ebria. El conductor, no muy ducho al volante, iba dando bandazos, acelerando y frenando, no pocas veces equivocándose a la hora de meter las marchas, tratando de salvar los innumerables baches y socavones que surgían a cada paso.

Sergio Carrión se había sacado hacía poco el carnet de conducir, más por obligación que por placer. El llevar un coche no era algo que le apasionara, al contrario, se sentía más a gusto en el asiento del copiloto, ocupado en poner música durante el trayecto. Lo que más le gustaba era apreciar el cambiante paisaje a través del cristal, con la placidez que da el sentirse libre, despreocupado de la conducción. Viajar sin la obligación de estar atento a señales, curvas, o a la inesperada aparición de un coche que le lanzara las luces largas para advertirle de que estaba ocupando el carril contrario.

Siendo niño, cuando iba de excursión con la familia, sentado siempre en el centro del asiento trasero, observaba cómo su padre seguía la intermitente línea central de la carretera, como cuando se escribe en un cuaderno pautado, sin salirse de las dos rayas paralelas. Siempre sobre la línea intermitente, sin respetar distancias ni preferencia para los que venían de frente.

—Si quieren adelantarme que me pidan permiso —decía mientras miraba a sus tres hijos a través del retrovisor, bajo la callada reprobación de su mujer—. ¡Ya veremos si les dejo!

Sergio no heredó el decidido desparpajo de su padre, por denominarlo de alguna manera, a la hora de ponerse al volante. Prefería pagar a un taxista y que le llevara despreocupadamente adonde tuviera que ir.

Pero una cosa tenía clara: si quería prosperar en su puesto en la Universidad de Alcalá, algún día tendría que sacarse el maldito carnet. Y eso fue lo que hizo el año pasado, a una edad que le procuró ser el alumno más entrado en años de la autoescuela. Dos días después de obtenerlo se compró un Renault negro de segunda mano, al que movía de vez en cuando unos metros, dando la vuelta a la manzana, para que no se le descargara la batería.

—Nunca hubieua imaginado estos bosques tan fuondosos en Maduid —dijo el inglés, pipa en boca, de la que ya no salía rastro de humo, agarrado en todo momento al asidero superior con las dos manos—. My God! En cualquieg momento poduía apagüecer Robin Hood. ¡Qué bonita es España! Algún día me vendué a vivig aquí.

Tom Sharpe, sentado al lado de Sergio, miraba con detenimiento el paisaje que se asomaba a su ventanilla. Había estudiado español durante años, y lo dominaba a la perfección, salvo en la pronunciación de esas malditas erres que aparecían en el momento menos pensado, que se le atrancaban y no había forma de vocalizar.

Un compañero de estudios, también historiador en la Universidad de Cambridge y que pasaba largas temporadas en España, le había recomendado que fuera a ver El Escorial. Su forma de parrilla, y la sobriedad de líneas, son muy singulares y dignas de admiración, le había comentado. Pero, sobre todo, le había aconsejado que tratara de trabar amistad con los monjes que regían el sitio para que le dejaran pasar a admirar un lugar único en el mundo: el Pudridero, un pequeño receptáculo cuya visita estaba absolutamente vetada a todo turista. Aspecto que en ese momento él ignoraba.

El camino se estrechaba cada vez más, según se adentraban en la sierra, y la velocidad del coche se reducía hasta casi detenerse. El inglés comenzó a marearse a consecuencia a los inesperados y bruscos

cambios de marcha, debidos al tosco manejar de Sergio. Con bastante estoicismo, trató de mantener la mirada en el horizonte, cosa harto imposible ya que no parecía estar en ningún lado. Optó por no soltar una palabra, so pena de comenzar a vomitar al abrir la boca.

—¿Quiere que ponga algo de música? —le comentó al verlo tan callado.

Sin esperar su respuesta, ya había metido en el aparato de casete una cinta de Celtas cortos, con el fin de amenizar ese imprevisto viaje.

—No, muchas guacias, puefiego miuar —dijo el inglés.

—Como usted quiera —apagó el radiocasete.

—Señor Cauión —objetó sin poder remediarlo—, pienso ya hemos pasado tues veces bajo ese pino que se inclina peliguosamente sobue la caueteua —objetó mientras señalaba con el índice a un árbol que se escoraba sobre el resquebrajado asfalto.

Sergio lo sabía bien. Lo que no sabía era cómo salir de allí. Veía que una y otra vez volvían al mismo punto. La sierra era un juego de la Oca, con un eterno retorno a la casilla de salida. La señalización era escasa, por no decir nula, y la poca que aparecía tras cualquier arbusto ayudaba poco a conseguir escapar de esa zona boscosa. Al haberse dormido esa mañana, no le había dado tiempo a consultar el mapa del MOPU. Se dejaba guiar por su intuición, sin sospechar que no la llevaba de serie.

—Me gustauía que pauaua un momento para uespigar este aiue tan puuo que hay aquí —dijo el escritor inglés, reprimiendo una arcada.

—Como quiera.

La flema británica le impedía dar a entender a Sergio que necesitaba un respiro ante la horrible conducción a la que estaba sometido. Y ya no podía más. Estaba a punto de echar todo lo que llevaba dentro. Que no era poco. Aun siendo persona de gran rectitud y espartanas costumbres alimenticias, al llegar a España, debido a los manjares que se le ofrecían y a su victoriana forma de ser, a nada se negaba.

Le podía la educación. Solía cenar a hora temprana un escueto sándwich y una pieza de fruta, generalmente una manzana, todo ello acompañado de un suave Earl Grey. Sin azúcar ni leche, como Dios manda. Pero la noche pasada no pudo negarse al banquete que le organizó un grupo de estudiantes, seguidores de su obra, en las Cuadras de Rocinante, un céntrico bar de Alcalá de Henares, muy típico entre estudiantes extranjeros. Sus especialidades eran todo tipo de carnaza, en sus diferentes variedades y formas, con la consiguiente grasa adicional y poco más. No recordaba los chorizos que se había comido. Asentía y agradecía con escrupulosa cortesía cada vez que le ponían uno en su plato. Para él era una inmensa falta de educación rechazarlo. Sobre todo viniendo de unos estudiantes universitarios que, aparte de sus mermadas economías, se sabían toda su obra de memoria. Obra de la que le recordaban pasajes que él ya había olvidado. A consecuencia de ello no pudo pegar ojo en toda la noche. Tampoco le pareció bien anular la excursión que ya tenía concertada con el rector. Iba a dejar en muy baja consideración al Imperio de su Real Majestad.

Tocaba hacer de tripas corazón.

Más de tripas que de corazón.

Un brusco volantazo obligó al escritor a agarrarse con las dos manos al salpicadero, como si en ello le fuera la vida, Su pipa cayó a la alfombrilla del coche, derramándose el tabaco que acababa de cargar en su interior. Un corzo había saltado de un lado a otro de la carretera.

— You fucking bastard! —pronunció inesperadamente el eminente novelista, arrepintiéndose al momento de ello.

—¿Decía algo, Mister Sharpe? —Sergio temía apartar la vista del agrietado asfalto, por si surgía otro animal de forma sorpresiva.

—No, no, nothing at all —rectificó anonadado—. Solo ha sido que, en este pueciso momento me han venido a la cabeza unos bellos vegsos de William Shakespeare, sobue el cambio de estación en un bosque.

Sharpe recitó apresuradamente, y con impostada solemnidad, lo primero que le vino a la mente, para

acallar todo rastro del improperio.

Then let not Winter’s ragged hand defaceIn thee thy summer, ere thou be distill’d…

—Preciosos, sí señor, preciosos versos—respondió Sergio, sin haber entendido una sola palabra de lo que el novelista había pronunciado.

Tom Sharpe, al darse cuenta de que su acompañante no tenía ni la más mínima idea de inglés, respiró tranquilo, se serenó y sonrió.

* * *

Al cabo de una hora de dar vueltas y más vueltas entre pinos y matorrales, atisbaron a lo lejos algo que parecía tener vida. A los ojos del inglés era una cuidada cabaña, una casita rústica semejante a tantas y tantas en su tierra natal. Poco después aparecieron, diseminadas a ambos lados de la carretera, más casas con cuidados jardines, separadas unas de otras por trozos de salvaje naturaleza, y sobre las que sobresalía una pequeña torre de iglesia, hecha de piedra.

«¡Al fin, civilización!», se dijo el escritor, esperanzado.

Un cartel, casi oculto entre zarzas, daba nombre al pueblo al que acababan de llegar: El Peñascal.

2. Un inglés en una librería

Guess who

Teddy Wilson y Billie Holiday

_______________________________________________

Sergio Carrión redujo la velocidad y se metió en el pueblo.

Tom Sharpe le había comunicado que tenía una imperiosa y urgente necesidad. Los chorizos de la noche pasada, unido al mareo provocado por el desastroso viaje, lo obligaban a una evacuación que no podía postergar.

Sergio estuvo a punto de decirle que un buen sitio habría sido el solitario bosque, pero no se atrevió.

Un caballero inglés es siempre un caballero inglés, tanto más en las situaciones más acuciantes.

Asiendo fuertemente el volante con las dos manos, miraba a uno y otro lado, en busca de algo de vida, pero a su paso solo salían casas dormidas. Ni tan siquiera un solo habitante en sus calles a quien preguntar. Parecía un pueblo abandonado. La alarma saltó cuando en el frontal de una de las casas vio un cartel en el que rezaba el nombre de peluquería. «Si hay una peluquería», pensó con inusitado optimismo, «habrá un bar. ¿Qué pueblo de España no tiene un bar?».

Se equivocaba.

La marcha era cada vez más lenta; escrutaba cada rincón en busca de un aseo público, aunque sabía que esa batalla estaba perdida desde el principio. Atravesó la plaza, si así podía llamarse un pequeño cuadrado de losas de granito, al lado derecho de la carretera, plagado de hierbajos y con dos solitarios bancos de piedra, tras la cual se ubicaba una diminuta iglesia. Detuvo el coche y miró hacia su portón de madera. La intuyó cerrada.

«Una oportunidad menos», se dijo.

Volvió a arrancar y, al poco de dejarla atrás, atisbó una casa de madera con un porche sobre el que descansaba un letrero en el que se podía leer: Librería de Carmen.

—Mire, Mister Sharpe, ¡una librería! —señaló con el índice.

—¿Una libueguía en este village?

Se quitó la pipa de la boca y acercó su cabeza hacía el parabrisas. Su mirada quedó fija en la puerta del local, como si hubiera descubierto un nuevo planeta en el sistema solar.

— What courage! — añadió.

—Voy a acercarme a ver si hay alguien dentro —dijo solícito Sergio.

—Voy con usted, no hay tiempo que pegdeg.

Bajaron del coche, abrieron la verja del jardín y se acercaron hasta la fachada de la extraña librería. El conductor se agachó para escrutar su interior a través del cristal de la puerta, tratando de descubrir algún resquicio de vida entre las estanterías plagadas de libros.

Una campanilla tintineó en el interior. Al darse la vuelta, Sergio vio al inglés que tiraba de una cuerda, la cual servía de rústico timbre en ese porche transformado en librería. Porque eso es lo que era, un porche transformado en una modesta y coqueta librería.

—¡Ya voy! —se oyó a lo lejos.

Tras el cristal, Sergio atisbó a una mujer, que se quitaba un delantal, lo arrojaba al suelo y que, atusándose el pelo, se acercaba rápida hasta la puerta. Sonó una cerradura, que se descorría, y la puerta se abrió.

—Buenos días —les dijo sin llegar a abrir la hoja del todo.

— Good morning, miss —se anticipó Tom Sharpe, quitándose la pipa de su boca—. Pasábamos pog aquí, by chance, cuando hemos visto esta pueciosa libueguía y no hemos tenido más uemedio que bajaunos del coche paua admiuag such a beautiful place.

—Oh, gracias… —Carmen abrió algo más la puerta. Su rostro denotaba turbación, ante las palabras que le dedicaba un desconocido con un fuerte acento inglés.

—Perdone —interrumpió Sergio—, lo que el míster quiere decir es que necesita urgentemente ir a un servicio y este es el único lugar que hemos encontrado en muchos kilómetros a la redonda. Si usted tuviera un aseo que él pudiera utilizar….

Tom Sharpe se giró y fulminó con la mirada al conductor.

—Es que el señor Sharpe es inglés —Carrión volvió a la carga. Se acercó a la librera y, esta vez en un tono de voz algo más bajo, ante la reprimenda visual del escritor, añadió—. Todos sabemos cómo son los ingleses, tímidos y educados hasta que les toca invadir un país, que no se lo piensan dos veces…

—Oh, sí, claro… Entiendo… Pasen por favor —Carmen se apartó y señaló al fondo del local—. Esa puerta de ahí es la del aseo.

— Thank you very much, miss —Sharpe hizo un historiado y rápido gesto de agradecimiento mientras se dirigía urgentemente y con paso rápido al servicio. No había tiempo que perder.

Una vez que el inglés entró en el cuarto y cerró el pestillo, Carmen no perdió un instante en preguntar.

—No tengo una gran memoria para los rostros pero, ese hombre que ha entrado en el aseo…, ¿no es un escritor famoso?

—Sí, señora. Muy famoso. Y uno de los mejores de Inglaterra: Tom Sharpe.

—¡Dios mío! ¡Tom Sharpe está en mi librería!

Se llevó ambas manos a la cara, ocultando su boca, mientras abría desorbitadamente los ojos.

—Más bien en su wáter —el conductor soltó un chascarrillo que no dio en la diana, ya que la propietaria, aturdida por tan insigne visita, salió en estampida sin siquiera oír la broma.

Carmen se dirigió apresuradamente a una mesa situada bajo una de las ventanas, en la que comenzó a escarbar entre una pila de libros. Al cabo de un instante encontró lo que buscaba.

—¡Menos mal! ¡Aquí está! —se acercó al escaparate de la entrada con un libro en la mano y, quitando otro de una peana, lo colocó en su lugar.

Sergio Carrión miraba todo ese alboroto sin entender nada de lo que hacía.

Al cabo de un rato, con otra cara, mucho más relajada y sonriente, salió Tom Sharpe del aseo.

— Thank you very much, señouita…

—Carmen, me llamo Carmen… —y le tendió la mano.

— Guacias, Caumen, ha sido usted muy amable. No sé qué hubiese pasado si no me hubieuaencontuado con usted en el camino —miró a Sergio, con gesto amenazante, instándole a que no se le ocurriera soltar una broma más. Este intuyó que había escuchado lo que anteriormente había dicho—. Pogcieuto, tiene una libueguía very nice.

—Muchas gracias, señor…

—Sharpe, Thomas Ridley Sharpe, aunque todo el mundo me conoce como Tom Sharpe. A sus pies, Miss.

—¡Dios mío! ¡Usted es Tom Sharpe! ¡El escritor! —se hizo la sorprendida.

— Thatś right. Ese soy yo.

Sergio, al ver que el encuentro derivaba en una conversación en la que él no tenía cabida, se apartó a mirar por las estanterías.

—Pero…, ¿qué hace usted aquí, en El Peñascal?

—Íbamos, y lo digo en pasado… —su gesto tornó en enfado y miró al conductor, que se había sentado en una butaca y ojeaba despreocupadamente un libro—, como le decía, íbamos —y recalcó esa palabra— a visitag el monasteuio de El Escouial, but I think that nos hemos desviado un poco…

—¿Un poco? Yo diría que han tomado la peor carretera para ir al Escorial, van exactamente en dirección contraria.

—Ya me he dado cuenta de ello. Peuo el viaje ha meuecido la pena —su rostro se dulcificó—. Pog el bello paisaje que he disfgrutado duante estas dos inteuminables houas dando vueltas al mismo sitio… —Tom Sharpe comenzaba a relajarse y a hacer uso de su conocida ironía—. Y pog descubuir su coqueta bookshop.

Una joya. Una veudadeua joya.

Los ojos del escritor iban de un lado a otro del local.

—Oh, muchas gracias.

Carmen supuso que el inglés había aterrizado en El Peñascal buscando el sitio en el que reposaban los restos de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, recién enterrada en el Panteón de El Escorial, una ceremonia que había sido retransmitida por televisión al mundo entero y que nadie se perdió.

Al poco de comenzar a charlar con él, ya le había caído muy bien. Se notaba que, a pesar de su fama, era una persona sencilla. Se sentía cómoda a su lado. Además, Tom Sharpe era un autor al que adoraba. Su Wilt le había procurado momentos de gran diversión y le había hecho olvidar tiempos no demasiado gratos.

— Do you want a cup of coffee? —se atrevió a preguntarle en un correcto inglés, fruto de su formación universitaria. Aunque al momento rectificó, al darse cuenta de que hablaba con un británico de pura cepa y que seguro que tendría otras preferencias—. Or do you prefer a cup of tea?

— Seuía un placeg tomag un té, peuo sólo if you share it with me, Caumen. ¿Me peumite que la tutee?

—¡Claro que sí, cómo no! ¡Fuera formalismos! —y añadió—. Y ahora que recuerdo…, creo que su Wilt lo tengo en el escaparate. Desde que lo leí, no he dejado de recomendarlo a todos mis clientes y siempre lo tengo expuesto.

Carmen se dirigió al lugar en el que acababa de colocar la obra del novelista. Un gesto que no le pasó inadvertido a Sergio, que sonrió para sí.

La librera volvió a tomar la novela en sus manos y se la enseñó al escritor.

—Por cierto, ¿me la podría dedicar? Mientras, preparo el té.

— Of course, ¿qué quieue que le ponga?

—Pues, no sé…, lo que a usted se le ocurra. Cualquier cosa. Dejo que lo piense tranquilamente mientras voy a la cocina.

Carmen desapareció dentro de la casa mientras el inglés, con una Montblanc apoyada en su labio inferior, y que acababa de sacar del bolsillo de la chaqueta, adoptaba una pose pensativa. Al cabo de un rato escribió unas palabras en el libro.

—No vea lo que voy a presumir ante mis amigas contándoles que ha estado usted aquí —Carmen, ya de vuelta, depositó una bandeja sobre una mesa de la librería, con tres tazas y un bizcocho de limón. Ni siquiera se había acordado de preguntarle al conductor sobre lo que le apetecía tomar, y para el que trajo otra taza, suponiendo que los acompañaría con el té—. Ayer por la tarde hice este bizcocho de limón.

Espero que me acepte un trozo.

— Pog favog…, no debeuía de habeuse molestado.

—No es ninguna molestia. Por cierto —le explicó—, fue una amiga mía, Miguela, que vive muy cerca de aquí, la que me descubrió su obra, cuando aún no estaba traducida al español.

—¿Lee usted en inglés? —Tom Sharpe estaba asombrado.

—Claro que sí. Soy filóloga y especializada en su idioma, aunque nunca he ejercido.

La librera se encontraba a gusto, aunque lo más acertado sería decir que estaba halagada, ante la inesperada presencia de tan ilustre visitante. Sentía tristeza por no haber podido ejercer aquello para lo que se había preparado, pero instantes como éste hacían que se sintiera reconfortada y que se le fuera de la cabeza tal pesadumbre.

—Me hubiera gustado dedicarme a traducir clásicos ingleses —añadió—, pero la vida muchas veces nos sorprende llevándonos por otros caminos, caminos inesperados…

— Thatś right! Yo mismo diuigí mis metas hacia la enseñanza y la fotouafía. Peuo el destino tenía elegidas otuas cautas paua mí. Al final he sido ueconocido pog mis novelas humouísticas y por escuibig de una maneua bastante… inappropiate and unusual.

—¡Qué va! Sus obras son muy buenas. Y muy divertidas. ¡Y ayudan a muchas personas a olvidar sus problemas! No creo que la poesía de Shakespeare hiciera de bálsamo sanador a lectores no metidos en cierto tipo de literatura, digamos… de altura, tanto como sus increíbles novelas.

Sergio Carrión, en ese preciso instante, levantó la vista del libro que ojeaba y espetó:

—Precisamente el señor Sharpe, en el coche, me ha recitado una poesía de Shakespeare, y que ha recordado al ver los árboles de la sierra.

Tom Sharpe volvió a dirigir su mirada, cada vez con más enojo, al osado conductor, por la intromisión en la conversación que mantenía con la librera.

— Yes, thatś truth —carraspeó—. La poesía de mi compatuiota William Shakespeare es mi favouita.

Tiene una calidad pocas veces…, ummmm, ¿cómo se dice improved?

—Superada.

— Thatś it! Supeuada, eso es. A veces viene a mi memouia alguno de sus sonetos y no puedo uesistiguecitag algún que otuo veuso:

Music to hear, why hear’st music sadly? Sweets with sweets war not, joy delights in joy: Why lov’st thou that which thou receiv‘st not gladly, Or else receiv’st with pleasure thine annoy?...

Carmen, sin poder contener la tentación, continuó con el poema:

—… If the true concord of well-tuned sounds, By unions married, do offend thine ear They do but sweetly chide thee, who confounds In singleness the parts that thou should’st bear…

Tom Sharpe enmudeció, anonadado ante la impecable declamación de la librera, y, después de unos sonoros aplausos, la cogió de las manos y se las besó.

— Caumen, es usted un puodigio. ¡Qué sensibilidad! Si me peumite que me meta donde no debo, no sé qué hace usted en este village, debeuía codeause, cueo que se dice así, con lo más selecto…

—Muchas gracias, señor Sharpe, pero aquí soy muy feliz. Tengo todo lo que siempre he deseado tener…

Los ojos del escritor no se apartaban de los de Carmen. Por un instante sopesó quedarse en el pueblo, olvidarse de su vida de insigne catedrático en Cambridge, pero un extraño sonido lo despertó de su ensoñación.

Miró hacia el conductor.

—Ja, ja, ja, ¡Está roncando! —Carmen se tapaba la boca para acallar su risa—. Su chófer se ha quedado frito. Se ve que los clásicos ingleses no son su especialidad. Y mucho me temo que a este paso no va a llegar a tiempo para ver a fondo el monasterio… —añadió, mientras miraba la hora.

—¿ Monasteuio? ¿Qué monasteuio?

—El Escorial. ¿No se dirigían a El Escorial?

— ¡Oh, shit! El Escouial. I had forgotten!.

Miró de nuevo a Carmen.

—Si no le impouta, mientuas despieuta mi chofeg, le haué un poco de compañía y me cuenta algo más de su vida, que cueo que debe seg mucho más inteuesante que la de esos mueutos olvidados del insigne mausoleo.

La mañana pasó entre cotilleos sobre literatura y el mundo de una librera en medio del campo. Una vez que el conductor despertó, el inglés se despidió y le pidió regresar a Alcalá de Henares, olvidándose por completo del objeto de su viaje.

Carmen, por su parte, y vista la hora que era, cerró la librería y no le quedó más remedio que prepararse un bocadillo. Una vez acabado, se dispuso a leer la cuidada dedicatoria que le había escrito el novelista. Su sorpresa fue mayúscula ya que, en la página de cortesía, bajo el título del libro y del traductor, y sobre el nombre de la editorial, Anagrama, había escrito un escueto «Tom Sharpe».

Nada más.

—Todos los hombres son iguales—, se dijo para sí—. Mucho hablar, mucho hablar pero, a la hora de la verdad, cumplen por la mínima.

Dejó el libro en la mesa, junto a la taza de café, ya vacía, y, recostándose en la butaca, se quedó adormilada.

El sonido de la puerta de entrada de la casa, al abrirse, la sacó de sus sueños. Quizás por ello no supo discernir si esa luz, que creyó ver en la casa abandonada al lado de la librería, era real o no. Y con esa duda se fue a la cama.

A la mañana siguiente preguntaría a sus amigas si alguna sabía algo.

Nota a pie de página

________________________

Si oírte es una música ¿por qué la escuchas triste? Alegría y dulzura en nada rivalizan. ¿Por qué amas lo que luego no acoges con agrado y sin embargo acoges la causa de tu enojo? El verdadero acorde de sones entonados, aún siendo matrimonio, te ofenden el oído cuando tan sólo tratan con suave reprimenda, al confundir las voces que tú debes cantar.

3. Situémonos un poco.

La chanson du rue

Stéphane Grappelli y John Etheridge

_______________________________________________

Pero, ¿dónde está ese pueblo del que nunca he oído hablar?

Y, esa Carmen, ¿quién es?

Empecemos por el principio, si os parece bien. Me permitís tutearos, ¿verdad? Prometo volver a la aséptica tercera persona en el próximo capítulo.

Comencemos por el principio.

El Peñascal es un pequeño y bucólico enclave situado en lo más recóndito de la sierra de Madrid. No lo busquéis en un mapa. Tan minúsculo es que no figura en ninguno. Realmente, para llegar a él, hay que perderse. El Peñascal, como ya os he dicho, es un pueblo tan diminuto que, por su extensión, pudiera ser considerado una pedanía o una aldea. Eso sí, una aldea bella y acogedora, rodeada de pinos y naturaleza, con muy pocos habitantes y, lo más importante, apartada del bullicio de la capital en unos tiempos en los que la Movida teñía de color y estridencias cada rincón de Madrid. En definitiva, un paraíso en la tierra.

Pero…, seamos realistas, aburrido a más no poder. Aburrido a menos que se tengan algunas inquietudes. Las que sean. Es por ello que las mujeres del pueblo, que son mayoría entre la población, para entretenerse en las largas horas de soledad en las que sus maridos están fuera, crearon un pequeño club de lectura que se reunía cada dos o tres semanas. Leyendo, desaparecían sus silencios y se borraban los límites de su adoptada reclusión. En medio de esas esperas del club, no eran extrañas las reuniones de algunas de ellas para tomar café. Una excusa como otra cualquiera para ponerse al día de lo poco que ocurría a su alrededor o, por qué no decirlo, para cotillear sobre la vida de las demás para, en su ausencia, hacerles un traje a medida.

Y fue a ese apartado lugar al que llegó Carmen, doce años atrás. Recién casada, para más señas. En un principio se recluyó en su casa, sin prácticamente salir de ella. Era muy tímida, por lo que muchas la tildaron de huraña. Sin una razón aparente, Carmen pensó que todas las demás mujeres del pueblo la rehuían, la rechazaban al ser la más joven.

En cierto modo, algo de eso ocurría. Era una intrusa, sin pasado conocido, en medio de un reducto muy cerrado. Salía a comprar el pan y alguna que otra cosa en la tienda aledaña a la gasolinera, situada a la entrada al pueblo, y poco más. Dejaba que Benigno, su marido, carpintero de oficio y con alma de vividor, le hiciera la compra el día que no le quedaba más remedio que acercarse a alguna ciudad cercana.

Momento que aprovechaba para dedicarse a la caza furtiva. Ya me entendéis… Pero no nos desviemos del tema, que esa es otra historia.

Como suele ocurrir en la vida, todo cambia en un instante. Un día, su marido murió en un accidente de carretera y Carmen tuvo que buscarse la vida como pudo. Tras ciertos ofrecimientos de vecinos, se puso a limpiar casas y ayudarles en las tareas más variopintas. Esa labor le duró poco, ya que al año falleció también su padre. Las desgracias, como las cerezas, no vienen solas, aunque esta vez fue un golpe de suerte lo que la acompañó. La librera, con unas relaciones paterno filiales nada fluídas —permitidme ser discreto en este momento—, en ningún momento lloró la pérdida. Por otro lado, al ser hija única, quedó heredera universal de considerables bienes. Una fortuna que ni ella sospechaba. Sus preocupaciones desaparecieron.

Carmen hizo caso a David, abogado de profesión y marido de su amiga Marga. Reformó el porche de la casa, el lugar que antaño ocupara la carpintería de su marido, y creó una librería. De esa manera pudo dar rienda suelta, en cierto modo, a su gran pasión, la literatura. No es que ejerciera una actividad derivada de sus estudios de Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid, claro que no. Ella había soñado con ser una famosa traductora y codearse con escritores de élite. Pero en la vida, no todo puede ser. Hay momentos en los que la geometría del tiempo nos obliga a tomar partido y salir por la tangente.

Carmen ejercía sin premuras el oficio de librera, más por afición que por trabajo. A decir verdad, no es que necesitara el dinero que ganaba en esa labor de vendedora de libros. Desde luego que no. Su vida estaba resuelta de antemano, pero en algo tenía que matar el tiempo; y los libros eran su gran pasión.

Las vecinas, al ver que Carmen inauguraba una librería, vieron el cielo abierto. Ya no tenían que encargar a sus maridos la compra de sus libros. Además, Carmen podría recomendarles obras que mereciera la pena leer, era filóloga… Es por ello que, más por interés que por otra cosa, se acercaron cada vez más a la librera y trabaron una cercana amistad. Carmen, a ojos de las mujeres del pueblo, era una chica muy valiente. Una aventurera. Una heroína. Para algunos, una loca. Había creado una librería en un pequeño pueblo olvidado de Dios, perdido en la sierra, y en el que no llegaban a vivir ni doscientos habitantes. Su preciosa librería, eso sí, era la envidia de los alrededores y, con el tiempo, el orgullo de El Peñascal.

Todo era perfecto.

O casi. Así lo era hasta que a varias de ellas se les ocurrió cruzar una línea de fuego insospechada. Y el paraíso desapareció. La primera fue Inma.

Inma, una de las mujeres más merecedoras del pueblo y esposa de Moisés, el terrateniente de El Peñascal y parte de los alrededores, trabó amistad con un editor de la capital, amigo de los años de colegial de su marido. Este editor, de nombre Francisco (Paco para los allegados) propuso a Inma escribir una novela. Una apuesta que era más una broma, ya que la creyó inasumible por parte de la mujer. Pocos días después tuvo que tragarse su orgullo. Y sus palabras. Inma cumplió escrupulosamente con su parte del trato. No es que Inma estuviera muy puesta en las lides de la escritura, desde luego que no. Fue él el que pergeñó y redactó el texto, sobre una sencilla idea de la mujer. De todo ello nació una novelita de amor al uso, no creáis que gran cosa, pero muy al estilo de las que se vendían a miles en esos años. Moisés, sabiendo que esa obra no sería rentable en editorial alguna, y menos en la de su pobre amigo, pago escrupulosamente (y secretamente) la edición.

Pero ya sabemos cómo son las envidias en los pequeños pueblos, que crecen como mala hierba. Y este asunto no iba a ser menos. A raíz de la publicación de la novela de Inma, de la que sus amigas no conocían inclinación alguna por la escritura, varias de ellas, pertenecientes al club de lectura, optaron por seguir los pasos de su vecina, y se lanzaron a escribir. Fruto de ello fueron otras cuantas obras que publicaría el ínclito Paco, que en los últimos años ya se había afincado en el pueblo, en la casa de Carmen.

Y aquí hemos llegado.

Estamos en el año 1985.

Han pasado doce años desde que Carmen llegara al pueblo. Muchas cosas han cambiado en su vida y en El Peñascal. Pero algo sigue perenne: la amistad entre todas ellas y sus ganas de vivir la vida, a pesar de algunas rencillas sin importancia.

Los tiempos ya no eran los mismos, ni las formas de vida. Pero dejemos que sean las protagonistas de esta obra las que os cuenten un hecho que ocurrió en esos meses. Un hecho que cambiaría la vida de todas ellas y les procuraría abrir los ojos a una España diferente y mucho más trepidante, una España que ya no era ese lugar bucólico y tranquilo en el que habían vivido hasta entonces.

4. La casa de Clotilde

Take five

Dave Brubeck Quartet

_______________________________________________

Carmen apuró su café, bien cargado y sin azúcar, como a ella le gustaba, y se dispuso a poner precio a los libros que había traído el día anterior de la distribuidora. El almacén del que se abastecía, situado en la calle Desengaño, tenía un servicio de reparto a todos los pueblos de la Comunidad pero Carmen, a pesar de ello, era más de ver y husmear. Ese año había salido al mercado la revista Leer, una publicación mensual que reseñaba todas las novedades dignas de mención. Carmen se había suscrito desde el primer número.

Después de leerlas concienzudamente y tomar nota de las novedades más destacadas, las dejaba expuestas en una pequeña mesa a la entrada de la librería, para aquel que las quisiera consultar. La realidad era que nadie se interesaba por esas revistas, que acumulaban polvo hasta que Carmen las cambiaba de sitio. Los lugareños, sobre todo las mujeres, que eran las que más frecuentaban la librería, se inclinaban más por otro tipo de revistas más mundanas, las del corazón.

Esa mañana atendió a los dos únicos clientes que visitaron la librería para, acto seguido, entrar en la casa a comer. Después, se echó una corta siesta, recordando que había quedado con Marga y María José para elegir el libro a leer en el próximo club de lectura.

—Buenas tardes, Carmen.

María José, que se había hecho unas nuevas gafas de color rosa chicle, demasiado llamativas según los gustos de la librera, le abrió la puerta con una amplia sonrisa. Aún llevaba puesto el delantal.

—Pasa. Acabo de sacar del horno unas magdalenas. En un rato daremos buena cuenta de ellas —se quitó las manoplas y cerró la puerta—. Marga acaba de llegar.

—¡Vaya, siempre soy la última!

—Para nada, Carmen, tú nunca llegas tarde. Pero ya sabes cómo es Marga, puntual como ninguna —se acercó a ella y le dijo al oído—. Prefiere llegar media hora antes que retrasarse un minuto. Y eso a mí me desespera, que no me deja tiempo para arreglarme un poco…

Carmen miró de soslayo a María José y vio que, además de las nuevas gafas y un vestido de llamativas flores azules que desconocía, calzaba unos estilizados zapatos negros de tacón. «No la veo muy desaliñada, que digamos», pensó para sí. «Y estar cocinando con zapatos de tacón, tampoco es que sea demasiado cómodo…».

A pesar de saber que había llegado a la hora, Carmen se enfadó consigo misma. Llegar la última a una reunión de amigas era ser el centro del cotilleo de todas las demás hasta que volviera a sonar el timbre de la puerta. Y eso es lo que sospechó, al ver la deslumbrante sonrisa de Marga cuando María José abrió la puerta del salón y entró en él.

—Marga, qué placer —la librera se acercó a ella y le dio dos besos.

—La verdad es que sí, hace por lo menos una semana que no nos vemos —se volvió a sentar e invitó a su amiga a hacerlo a su lado. Carmen dejó unos libros en la mesa y, recogiéndose la falda, ocupó el lugar que le había señalado su amiga—. A ver qué novedades nos traes.

—El café, solo, ¿verdad? —interrumpió María José.

—Sí, solo. Gracias. Por cierto, ¡no os podéis imaginar quién estuvo ayer en la librería…! ¡Tom Sharpe!

Carmen levantó la voz y gesticuló con ambas manos como si fuera la histriónica fan de una conocida estrella del mundo del Pop, aunque, por la perpleja expresión de sus amigas, al momento se percató de que no tenían ni la más mínima idea de quién era.

—¿Quién es ese? —Marga puso cara de asco.

—¿Es famoso? —inquirió María José—. ¿Tendríamos que conocerlo?

Carmen, al ver la ignorancia de sus amigas, optó por zanjar el asunto.

—Sí, bueno…, es un escritor bastante conocido en ciertos ambientes, en España no demasiado. Iba camino de El Escorial y recaló en la librería para charlar un rato conmigo y comprar algún libro—omitió que el insigne novelista se había presentado de improviso por un problema de tripas—. Por cierto, Marga, no te veo buena cara…

—La verdad es que no. Llevo unos días con unos terribles dolores de cabeza —se tocó la frente con gesto de malestar—. Yo lo achaco al tiempo.

—Le he dicho que se lo digo a Raúl, que se acerque a su casa, para que la vea —María José se dirigía a Carmen—. Así se asegura de que no es nada importante…, pero ya sabes cómo es ella.

—Seguro que se me pasa enseguida —dijo.

—Tómate un Optalidón —repuso la librera.

—¡Ni en sueños! ¿Qué quieres, que acabe como la cantante esa, que hasta que no se murió por las drogas no paró?

—¿A quién te refieres? —preguntó Carmen.

—A esa hippie norteamericana que estaba todo el día dale que te pego…

—¡Ah, Janis Joplin! —la librera soltó una carcajada—. Pero si esa cantante murió hace muchos años…

—Marga, no te pongas trágica —interrumpió María José—. Carmen sólo te dice que te tomes algo para aliviar los dolores de cabeza. Tampoco es tan descabellado.

—¡Quita, quita! Empiezas con una pastilla, sigues con el tubo y acabas con el botiquín en cuanto menos te lo piensas. ¡Anda, dejad de decir tonterías!

Las amigas desistieron de su empeño y no replicaron.

—¡A lo que íbamos! —Marga volvió a tomar las riendas y se giró hacia la librera. Parecía que en ese mismo instante le habían desaparecido todos los dolores de cabeza—. Le estaba comentando a María José antes de que llegaras, de que ya va siendo hora de elegir un libro de misterio o aventuras. Algo divertido. Más que nada por variar un poco, aunque ya sabes que lo que a mí más me gusta son las novelas de amor.

—Eso mismo pienso yo —María José puso la taza de café de Carmen en la mesa y le acercó el azucarero, a sabiendas de que lo tomaba siempre solo—. Creo que debemos elegir una novela con más enjundia y, si es posible, con algún crimen de por medio. Tanto amor pasteloso…, a mí, en particular, ya me aburre mucho —

Al momento cambió de tema.—. Por cierto, ¿Visteis ayer Falcon Crest? ¡Qué increíble Jane Wyman! ¡Qué mujer! ¡Y qué actriz!… Oye —miró a Carmen—, ¿no fue Asumpta Serna la que salió en el capítulo de ayer, haciendo un papel secundario? Me pareció reconocerla…

—La verdad es que no lo vi —la librera cortó en seco la nueva deriva de la conversación.

Carmen no era de esas mujeres que se apoltronan en un sofá toda la tarde, frente al televisor, tragándose historias, como quien come pipas. Unas historias de amores insulsos, con idas y venidas inverosímiles, y dentro de unos hilos narrativos alargados hasta lo imposible y que no aportaban nada a la trama principal.

—No suelo seguir esas series interminables. Ni aguanto estar meses y años sin saber el final de una historia.

—Lo mismo pienso yo —Marga se puso del lado de la librera—. Por el rumbo que lleva, veo que van a alargarla hasta hacer diez… o veinte temporadas. ¡Y eso como mínimo! Yo creo que mantendrán la serie hasta que vayan falleciendo los actores…

Las tres rieron la ocurrencia de Marga, momento que aprovechó Carmen para cambiar de tema.

—Por cierto, Antonio Vallejo Nájera acaba de ganar el Premio Planeta de este año con una novela sobre José Bonaparte. Creo que puede ser una buena opción para el club, porque la finalista, que es de Francisco Umbral, y del que no tengo nada en contra, ¡Dios me libre!… —Carmen se llevó una mano al pecho mientras con la otra cogía una magdalena—. El escritor ha sacado una especie de biografía sobre Pío XII y su escolta mora…, que yo qué sé. Algo muy raro, a decir verdad.

—¿Umbral? ¿El que vive por aquí cerca?¿Una biografía del papa Pío XII? ¡Lo que nos faltaba! No seré yo quien la lea…

María José era muy crítica con aquello que no era de su gusto, más aún si estaba relacionado con la religión. Marga, que era más capillitas que ninguna otra, calló. Ni tan siquiera expresó el más mínimo reparo al comentario de su amiga. Como si no hubiera escuchado nada, tomó su taza de café, bebió un sorbo y se inclinó a coger uno de los libros que había dejado Carmen en la mesa.

—¡Qué portada tan sensual! ¿De qué va?

—¡Ah, El Perfume! —Carmen pensaba que era un buen título para el club. A él había añadido Wilt, su favorito desde que el escritor había visitado la librería, y otro libro más, una novedad en esa semana. El Perfume era el único de los tres que había vuelto a leer— Es de Patrick Süskind, un autor alemán que mantiene el anonimato a toda costa. Nadie sabe nada de él. Pero a pesar de todo, el libro, sin su apoyo, ya que se niega a hacer apariciones públicas, se ha convertido en el éxito del año en toda Europa. Ha vendido millones de ejemplares. Yo me lo he leído dos veces, y es increíble.

—¡Oh, parece tan interesante! —A Marga le comenzaba a seducir la obra.

—Pues no se hable más. Ya tenemos título para el club —María José, en ese momento, comenzó a contar con los dedos—. Yo creo que puedes encargar diez… o doce. Ya te diré si se apunta alguna más.

—¿Y de qué va? —Marga ojeaba la contraportada, tratando de descubrir algo de la trama.

Esperaba que bajo ese dulce título se escondiera una novela de amor y aventuras. Algo tranquilo, sin sobresaltos, una obra que leer plácidamente en las frías tardes del otoño que se avecinaba. Por su parte, Carmen estaba deseando hablar de la novela; no hubiera hecho falta que su amiga le preguntara para que comenzara a hacer un resumen de la historia.

—Pues es una novela de intriga y crímenes. Muchos crímenes.

—¿De crímenes? —Marga abrió los ojos. Veía que su sueño se esfumaba.

—Sí, es la historia de Jean Baptiste Grenouille, un perfumista del siglo XIX. El protagonista tiene un sentido del olfato muy acentuado pero, al carecer de olor propio, va adquiriendo el olor de todos los que se cruzan en su camino, matándolos antes, claro…

—¡Dios santo! ¡Qué horror!

—Pues a mi me gusta —dijo María José—. Por fin algo diferente, algo con chicha, suspense y asesinatos… ¡Ya tenemos libro!

—Ahora que has dicho esto, que se me había olvidado por completo, ¿hay alguien viviendo en la casa de Clotilde? —Marga, sin ninguna obligación en la vida, era la eterna vigilante del pueblo. No se le escapaba una—. Ayer vi una furgoneta aparcada en la entrada del jardín.

María José la señaló con el índice.

—¡Cierto! Cuando salí por la mañana a ver si había correspondencia, me di cuenta de que había una camioneta enfrente, como de mudanzas… No pensaba que los hijos la hubieran alquilado…

—¿Clotilde tenía hijos? —Carmen sabía que, al morir su vecina, la casa había quedado cerrada y, en apariencia, abandonada—. Nunca me habíais comentado nada al respecto. Y desde que falleció no he visto a nadie dentro.

Las dos amigas se miraron y, con una leve sonrisa de complicidad, decidieron ponerla al día de lo ocurrido muchos años atrás. Fue María José la que comenzó el relato.

—Sí, tenía dos hijos. Varones los dos. Clotilde vino desde Madrid en los sesenta. Se estableció en el pueblo unos ocho o diez años antes que tú. Después de abandonar en Madrid a su marido y a sus dos hijos

—puntualizó—. Para evitar sospechas, le decía a todo el mundo que Matías, el hombre con el que vivía aquí, era su marido. Por el qué dirán, ya sabes… Pero todas éramos conscientes de que no era verdad. Y en esa casa vivieron, felices los dos, hasta que él murió.

—De leucemia —apostilló Marga—. ¡Pobre…!

—Sí, de leucemia —María José siguió con la historia—. ¡Ni siquiera los hijos de Clotilde acompañaron a su madre en el entierro! Pobrecilla… Sólo acudieron al sepelio algunos vecinos y poco más. Daba algo verla tan sola en el cementerio, delante de la tumba de su supuesto marido… Hay que tener en cuenta que eran otros tiempos. Los que no la conocían y supieron de su oculta vida la tacharon de ser una adúltera sin escrúpulos. Una buscona tras la herencia de Matías, aunque el pobre Matías solo era dueño de esa casa y de nada más…

—Tengo entendido que su primer marido no era trigo limpio… —Marga, como si en la habitación hubiera otras personas a las que esconder el comentario que iba a soltar, se acercó al oído de Carmen y musitó—. Le pegaba.

—Bueno…, eso sostienen algunas en el pueblo. Y que por ello salió huyendo de Madrid. ¡Quién sabe!

—María José volvió al hilo—. Lo cierto es que una vez que murió Clotilde, y ya que Matías no tenía familiar alguno, la casa pasó a los únicos herederos, sus hijos. Estos, por despecho, nunca quisieron saber nada de su madre. Ni de ella, ni de la casa en la que vivió sus últimos años con aquel hombre por el que los abandonó. ¡Y eso que la habían heredado! Ni tan siquiera se acercaron a recoger las pertenencias de su madre. Seguro que delegaron todo ese asunto en una inmobiliaria…

Carmen no perdía detalle.

—Creo que entre sí tampoco se hablaban —Marga siempre ponía la nota final a cada historia.

—Su primer marido, según dicen… —María José volvió a la carga—, se casó de nuevo al poco de irse ella. Y sin separarse, que en aquella época no se podía…

—¡Un bígamo! —exclamó Marga, asintiendo con la cabeza, como para dar a entender que estaba al tanto de todo.

Cogió otra magdalena e intervino de nuevo, para poner punto final a la desgraciada historia de la difunta.

—Lo cierto es que Clotilde vivió sola, sin amigos que se supiera, y recluida en esa casa hasta que murió. Dios la tenga en su gloria —Marga miró al techo y se santiguó—. Después, la casa quedó cerrada, a cal y canto, sin tan siquiera un cartel que indicara si se alquilaba o se vendía. Hasta que ayer vimos esa furgoneta…

—¡Vaya, qué pena! Con la visita del escritor, ni me fijé —Carmen omitió hablar de esa luz que le pareció ver la noche pasada dentro de la casa, y que por la mañana no supo discernir si había sido un sueño o no.

—No me extrañaría que en unos días viéramos nuevos vecinos. En fin… —María José miró su reloj.

Vio que era la hora de Corrupción en Miami, otra serie de la que no se perdía un solo capítulo, y comenzó a retirar las tazas, dando por finalizada la reunión.

—Ha sido una tarde muy agradable, María José —Carmen se dio cuenta del detalle y volvió a coger los libros que había dejado en la mesa.

Acto seguido, las dos amigas se levantaron y se dirigieron a la puerta.

—Ojalá sea un matrimonio el que ocupe la casa… —dijo María José.

—¡Y que a ella le guste leer! Estaría bien tener un nuevo miembro en el club —Marga se abotonó la chaqueta antes de salir a la calle—. ¿Cuándo has dicho que tendrás el libro en tu librería?

—En dos o tres días. Pero no os preocupéis, que os avisaré en cuanto me llegue. Y tú, María José, ve buscando una fecha.