2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Interactive Media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Au Pays des Moines

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

José Rizal

Au Pays des Moines

French Language Edition

New Edition

Published by Sovereign Classic

This Edition

First published in 2021

Copyright © 2021 Sovereign

All Rights Reserved.

ISBN: 9781787362932

Contents

JOSÉ RIZAL

MA DERNIÈRE PENSÉE

A MA PATRIE

I UNE RÉUNION

II CRISÓSTOMO IBARRA

III LE DÎNER

IV HÉRÉTIQUE ET FLIBUSTIER

V UNE ÉTOILE DANS LA NUIT OBSCURE

VI CAPITAN TIAGO

VII IDYLLE SUR UNE TERRASSE

VIII SOUVENIRS

IX CHOSES DU PAYS

X LE PUEBLO

XI LES SOUVERAINS

XII LA TOUSSAINT

XIII PRÉSAGES DE TEMPÊTE

XIV TASIO LE FOU OU LE PHILOSOPHE

XV LES SACRISTAINS

XVI SISA

XVII BASILIO

XVIII AMES EN PEINE

XIX AVENTURES D’UN MAÎTRE D’ÉCOLE

XX L’ASSEMBLÉE AU TRIBUNAL1

XXI HISTOIRE D’UNE MÈRE

XXII LUMIÈRES ET OMBRES

XXIII LA PÊCHE

XXIV DANS LE BOIS

XXV CHEZ LE PHILOSOPHE

XXVI LA VEILLE DE LA FÊTE

XXVII A LA BRUME

XXVIII CORRESPONDANCES

XXIX LA MATINÉE

XXX A L’ÉGLISE

XXXI LE SERMON

XXXII LA CHÈVRE

XXXIII LIBRE PENSÉE

XXXIV LE REPAS

XXXV COMMENTAIRES

XXXVI LE PREMIER NUAGE

XXXVII SON EXCELLENCE

XXXVIII LA PROCESSION

XXXIX DOÑA CONSOLACION

XL LE DROIT ET LA FORCE

XLI DEUX VISITES

XLII LES ÉPOUX DE ESPADAÑA

XLIII PROJETS

XLIV EXAMEN DE CONSCIENCE

XLV LES PERSÉCUTÉS

XLVI LA GALLERA

XLVII LES DEUX DAMES

XLVIII L’ÉNIGME

XLIX LA VOIX DES PERSÉCUTÉS

L LA FAMILLE D’ELIAS

LI COMMERCE

LII LA CARTE DES MORTS ET LES OMBRES

LIII IL BUON DI SI CONOSCE DA MATTINA1.

LIV QUIDQUID LATET, APPAREBIT.

LV LA CATASTROPHE

LVI CE QUE L’ON DIT ET CE QUE L’ON CROIT

LVII VÆ VICTIS

LVIII LE MAUDIT

LIX PATRIE ET INTÉRÊTS.

LX MARIA CLARA SE MARIE

LXI LA CHASSE SUR LE LAC

LXII LE P. DÁMASO S’EXPLIQUE

LXIII LA «NOCHEBUENA»

ÉPILOGUE

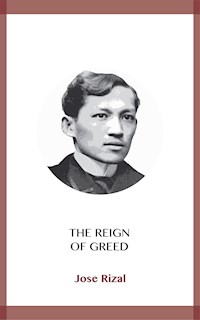

JOSÉ RIZAL

Dans cet horrible drame qu’est l’histoire de la Révolution philippine, une figure se détache, noble et pure entre toutes, celle de José Rizal.

Savant, poète, artiste, philologue, écrivain, qui sait quelles belles œuvres, émancipatrices et fécondes, ce Tagal, cet homme de couleur, ce «sauvage», aurait pu donner à sa patrie et à l’humanité si la barbarie européenne ne l’avait stupidement tué?

C’était en effet un talent, une énergie, une force que ce jeune élève de l’Ateneo Municipal qui, à treize ans, à peine sorti de son pueblo natal de Calamba, composait un mélodrame en vers, Junto al Pasig, qu’applaudissait la société élégante de Manille; que cet adolescent qui, avec une ode, A la Jeunesse Philippine, remportait d’abord le premier prix au concours du «Liceo Artistico-Literario», et triomphait encore dans un tournoi littéraire organisé à l’occasion du centenaire de Cervantes, avec une composition en prose, le Conseil des Dieux, empreinte du plus pur hellénisme.

Mais la pauvre science que les Jésuites—plus généreux pourtant que leurs rivaux des autres Congrégations—distribuaient avec parcimonie à leurs élèves ne pouvait lui suffire. Il lui fallait boire aux sources mêmes de la pensée; pour satisfaire cette âme ardente, il fallait toute la flamme de nos grands foyers scientifiques d’Europe. Et, en 1882, ayant à peine dépassé ses vingt ans, il part pour l’Espagne. A Madrid, il a rapidement conquis les grades de Docteur en Médecine et de Licencié en Philosophie et Lettres. Alors, il visite les grandes nations européennes, s’adonnant avec passion à la philologie. A ses deux langues maternelles, le tagal et le castillan, il avait, au cours de ses études [VI]classiques, joint le grec, le latin et l’hébreu; passionné pour la littérature et l’art dramatique de l’Empire du Soleil levant, il s’était familiarisé avec le japonais; maintenant c’est le français, c’est l’anglais, c’est l’allemand, c’est l’italien qu’il veut connaître, qu’il lui faut apprendre: il les apprend, il les connaît.

Il habite tour à tour Paris, Bruxelles, Londres, Gand, Berlin, les villes du Rhin, les bords des lacs de Suisse; il s’émerveille des grandeurs de Rome, se laisse charmer par la douceur du beau ciel italien; son esprit s’anime aux héroïques traditions de l’Helvétie, le poète s’intéresse, le rêveur s’émeut aux légendes fantastiques des noires forêts allemandes, des rives escarpées du vieux Rhin.

Mais il n’oublie pas son pays. Il souffre de voir que l’Europe l’ignore, que l’écho de ses souffrances ne traverse pas les larges Océans et pourtant...

Et pourtant alors qu’ici, en Europe, la pensée humaine est libre, là-bas elle est enchaînée. Ici, peu à peu la Raison pourchasse le Dogme; là-bas, le Dogme—et quel Dogme? le plus abrutissant fétichisme!—tient bâillonnée la Raison. Ici on souffre, sans doute, mais on se plaint, mais on crie, mais on se révolte, et parfois, sous la poussée populaire, les pouvoirs chancellent, les trônes s’écroulent, les organismes sociaux parasitaires et oppresseurs s’effondrent; là-bas il faut souffrir en silence, s’avilir en silence, mourir sans une plainte.

Et ses frères de race sont courbés sous ce joug déshonorant, et de ce peuple soumis à un régime politique et religieux que le XVIe siècle eût à peine toléré, pas une voix ne s’élève pour jeter le grand cri de liberté qui a déjà réveillé tant de nations mortes!

Pour éclairer l’Europe trop ignorante et surtout l’Espagne engourdie, pour réveiller la sensibilité de son pays, trop accoutumé à souffrir, il se résolut à présenter le tableau sincère, précis, scientifique, de ses misères et de ses douleurs. En 1886, parut Noli me tangere...

Ouvrez un dictionnaire de médecine et cherchez à ce mot. Vous verrez quels ulcères douloureux et répugnants sont appelés de ce nom. Oh! oui, n’y touchez pas, si ce n’est pour y porter le fer qui seul peut les guérir; n’y touchez pas non plus, car c’est le danger certain, la mort probable; n’y touchez pas, à moins que vous n’ayez fait le sacrifice de votre vie.

Courageusement, Rizal y porta la main.

Ce livre, c’est toute la question des Philippines. Elles auraient [VII]pu, peut-être, s’accommoder encore du régime espagnol si le régime espagnol avait pu devenir la liberté. Elles ne pouvaient tolérer le régime des Moines.

Rizal n’attaque pas l’Espagne; il voudrait même, sous l’empire de certains préjugés provenant de son éducation, respecter la religion, mais il prend corps à corps le monstre clérical. Quel que soit le personnage par la bouche duquel il parle, Ibarra, Tasio, Elias, toujours la même conclusion s’impose, c’est toujours le même delenda: il faut détruire les Congrégations. Ce fut, c’est encore le mot d’ordre de l’insurrection d’Aguinaldo.

Les Moines se sentirent touchés. Dès lors, commença contre Rizal une campagne acharnée.

Vous vous souvenez de ce que notre grand Beaumarchais dit de la calomnie et comment, avec cette arme redoutable, Basile espère venir à bout de tous ses ennemis. Ce furent d’abord des insinuations, rien n’était certifié, tout était rendu admissible; puis des injures, de plus en plus grossières; puis des calomnies, d’autant plus venimeuses qu’elles étaient plus infâmes. Et, en même temps que brochures et libelles inondaient les Philippines, la presse aux ordres des Congrégations, à Manille comme dans la péninsule, ouvrait ses colonnes à tout ce qui pouvait être une attaque dirigée contre celui qui n’avait jamais eu en vue que le bonheur de son pays.

Cette première campagne échoua. Lorsqu’en 1887, après cinq ans d’absence, l’auteur de Noli me tangere revint à Manille, il pouvait remercier ses adversaires de ce qu’ils avaient fait pour sa popularité personnelle et pour le retentissement de son œuvre.

Mais, lui présent, la lutte reprit avec une nouvelle vigueur: la terrible accusation de filibustérisme fut lancée, le sol natal devenait dangereux.

En février 1888, il s’embarque pour le Japon et en étudie la littérature et les mœurs. On trouverait sur ce sujet dans ses manuscrits de nombreuses notes du plus vif intérêt. Puis, traversant le Pacifique, il visite les États-Unis de l’Amérique du Nord, revient en Europe et se fixe à Londres où les multiples documents que mettait à sa disposition le «British Museum» lui fournissent des sujets d’étude inépuisables.

C’est là qu’il copia de l’original et enrichit de notes de la plus haute importance les Sucesos de las Islas Filipinas, du Dr. Antonio de Morga, qu’il fit rééditer à Paris en 1890. Depuis [VIII]l’année 1609, où elle avait été publiée à Mexico, cette œuvre si intéressante avait presque complètement disparu. Seules, quelques rares bibliothèques en possédaient un exemplaire devenu précieux, et les savants, les historiens, les ethnologues se lamentaient et s’étonnaient à bon droit qu’aucun Espagnol n’eût remis en lumière un ouvrage d’une telle valeur. Lord Stanley en avait publié une édition anglaise lorsque parut le travail de Rizal. Il fut accueilli avec enthousiasme par le monde scientifique et le Dr. Ferdinand Blumentritt, dont les travaux sur l’archipel philippin font autorité, écrivit au commentateur de Morga:

«En ton cœur véritablement noble, tu as senti toute la grandeur de l’ingratitude nationale et toi, le meilleur fils de la race tagale, le martyr d’un patriotisme actif et loyal, tu as payé la dette de la nation espagnole, de cette même nation dont les fils dégénérés se moquent de ta race et lui dénient les qualités intellectuelles.»

L’impression de son travail le retint quelque temps à Paris, puis il partit pour Bruxelles et, enfin, en 1890, retourna à Madrid.

Parcourez les colonnes de la Solidaridad où il commença, pour la défense des intérêts des Philippines, une campagne ardente et vous admirerez avec quelle vigueur, avec quelle foi en l’avenir, il s’attaque aux plus redoutables préjugés, aux plus indéracinables abus. Mais, hélas! les querelles de races, l’indifférence du public, l’étroitesse d’esprit des politiciens, la mesquinerie des questions qui sont la raison d’être des partis eurent raison de ses efforts. L’indifférence glacée des gens auxquels il s’adressa et que, ni lui ni ses compagnons de lutte, ne réussirent à réchauffer de leur flamme, le découragea.

Il quitta de nouveau l’Espagne, s’installa en Belgique, à Gand, et y publia un nouveau roman tagal, continuation de Noli me tangere. Ce livre, El Filibusterismo, parut en 1891.

Dans Noli me tangere, Rizal était le poète décrivant et pleurant l’esclavage de sa patrie, arrachant de sa lyre des notes émues, lançant aux quatre vents son cri de douleur et de protestation contre la tyrannie qui asservit et dégrade sa race. Dans El Filibusterismo apparaît l’homme politique, signalant les remèdes, prévoyant l’avenir et proclamant la destruction de la domination espagnole qui tombera brisée, écrasée sous le poids de ses propres fautes. Une traduction de cette œuvre, non moins remarquable que Noli me tangere, est en ce moment en préparation.[IX]

Puis suivit dans la Solidaridad une série d’articles, profondément étudiés, où il traçait un tableau animé, coloré, de ce que les Philippines pourraient être dans cent ans; splendides espérances, visions sublimes d’une âme possédée par l’amour de son peuple.

Pour se reposer de ces travaux, il cherchait une noble distraction dans l’art. Blumentritt1 nous révèle une face toute particulière de son talent.

«Rizal, dit-il, fut également un artiste remarquable comme dessinateur et comme sculpteur. J’ai eu en ma possession trois statues en terre cuite, modelées par lui, qui se peuvent considérer comme les symboles de sa vie. L’une, c’est Prométhée enchaîné à un rocher; la seconde dit la victoire de la mort sur la vie: un squelette, recouvert d’un froc de moine, emporte dans ses bras le cadavre d’une jeune fille; la troisième, tenant dans ses mains dirigées contre le ciel une torche allumée, représente le triomphe de la science, de l’esprit sur la mort.»

Mais le soleil de sa patrie l’appelait; la nostalgie l’envahit et, en 1891, il quitta l’Europe. Les sanglants événements de Calamba, son pueblo natal, lui interdisaient l’entrée des Philippines; il s’installa à Hong-Kong. Cependant, bien que le ciel surchargé d’électricité le menaçât des plus terribles orages, la maladie du pays l’emporta sur la prudence et, le 23 décembre 1891, il écrivait au capitaine général Despujols2 la lettre suivante:

«Si Votre Excellence croit que mes faibles services puissent lui être utiles pour lui indiquer les maux du pays et l’aider à cicatriser la plaie ouverte par les récentes injustices, quelle le dise, et, confiant dans votre parole de gentilhomme, certain que vous ferez respecter mes droits de citoyen, je me mettrai immédiatement à vos ordres. V. E. verra et jugera la loyauté de ma conduite et la sincérité de mes engagements. Si elle repousse mon offre, V. E. saura ce qu’elle fait, mieux que personne; mais j’aurai dans l’avenir la conscience d’avoir fait tout ce que je devais pour, sans cesser de rechercher le bien de ma patrie, la conserver à l’Espagne, par une politique solide, basée sur la justice et la communauté des intérêts.»

Despujols accepta ses offres avec reconnaissance et lui promit toute sécurité pour sa personne. En juillet 1892, sans écouter [X]les conseils, les prières même que ses amis lui adressaient, il s’embarqua pour Manille. Quelques jours après il était arrêté, en violation formelle des promesses du capitaine général, et déporté, pour un temps illimité, à Dapitan, dans l’île de Mindanao.

Dès lors, sa vie était menacée. Il avait des ennemis puissants et cruels dont ce premier coup ne devait point assouvir la haine.

Son âme d’acier ne fut point abattue. Il se résigna, heureux encore de ce que, dans son exil, il retrouvait le sol de sa patrie: Et, poète, il chanta:

Vous m’offrez, ô illusions, la coupe consolatrice

Et venez réveiller mes jeunes années...

Merci à toi, tourmente, merci, vents du ciel

Qui, à l’heure propice, avez su couper mon vol incertain

Pour m’abattre sur le sol de mon pays natal.

Puis, toujours désireux d’employer son activité à des œuvres utiles, il fonda des écoles gratuites où il mit en pratique le système d’enseignement Frœbel et ouvrit une clinique ophtalmologique où des malades accoururent de tous les points de l’Extrême-Orient, soignant gratuitement les pauvres. En même temps il s’occupait d’agriculture, reprenait ses études scientifiques et littéraires et préparait un traité philologique, encore inédit, sur les verbes tagals; le manuscrit de ce dernier ouvrage est en langue anglaise.

L’exilé était devenu l’instituteur des enfants, le médecin des indigents, l’agronome enseignant aux cultivateurs de nouveaux procédés pour travailler la terre, le savant que ses études revêtaient d’un indéniable prestige, le poète inspiré chantant les espérances et les souvenirs, restant toujours, en toutes circonstances, l’ami loyal et dévoué de tous, du plus haut fonctionnaire comme du gamin le plus déguenillé.

Cette vie dura quatre ans.

En août 1896, il fut transféré à Manille. Le 3 septembre, le paquebot Isla de Panay le prenait à son bord et l’emportait vers Barcelone. Il devait se mettre à la disposition des ministres de la Guerre et des Colonies, auxquels le recommandait vivement le général Blanco.

Tandis que le vaisseau voguait à la surface des mers, de nombreux câblogrammes étaient échangés entre les Ordres religieux et les hautes personnalités de la Péninsule. Les moines, qui sentaient leur victime leur échapper, redoublèrent d’efforts et de [XI]rage. Ils affirmèrent leur volonté et, comme toujours en Espagne, leur volonté fut faite.

Débarqué à Barcelone le matin du 6 octobre, Rizal fut immédiatement conduit à la citadelle de Montjuich. Le même jour à 2 heures de l’après-midi, il était amené devant le général Despujols qu’il retrouvait comme gouverneur militaire de Barcelone. Que se dirent ces deux hommes pendant les trois heures que dura leur conversation? Combien dramatique dut être ce dialogue entre la loyale franchise de l’écrivain et le jésuitisme militaire du soldat?

À cinq heures du soir, entre une escorte de Gardes civils, il traversait de nouveau la promenade de Colon, dans la cité des comtes, et était réembarqué sur le Colon, en partance pour Manille. Le 13 octobre, il posait le pied sur le sol de sa patrie et se voyait aussitôt incarcéré au Fort de Santiago.

Le 30 décembre 1896, au lever de l’aurore, son sang rédempteur arrosait le champ historique de Bagumbayan...

La blessure saigne encore au cœur des Philippines. Nous ne chercherons ni à éclaircir les faits, ni à établir les responsabilités personnelles. La caste théocratique a commis le crime, elle en subira le châtiment. Pas plus que les généraux de la catholique Espagne, ceux de la protestante Amérique ne réussiront à l’imposer à un peuple qui la rejette avec plus de dégoût encore que de haine.

Mais n’anticipons pas sur le jugement de l’impartiale histoire. Le jour de la justice et du châtiment est venu et les bourreaux seront punis qui n’auraient point entendu la voix de leur conscience. Dans l’ombre où ils se terrent, le regret du pouvoir perdu, bien plus que le remords de leurs forfaits, les mordra au cœur et infiltrera dans leurs veines son mortel venin.

—Repose en paix, Rizal, te disent tes amis, jamais ton souvenir ne s’effacera de nos âmes, la couche de l’oubli n’est point celle où tu dormiras. Pour ton pays, tu es passé de cette vie éphémère à la vie d’immortalité; tes œuvres vivront éternellement avec ta mémoire pour la honte de tes ennemis, pour l’enseignement des générations futures...

—Repose en paix, Rizal, ajoute ton peuple, quand les Philippines seront devenues maîtresses de leurs destinées, elles sauront rendre à tes cendres les honneurs qui leur sont dus; quand elles régiront leur propre histoire elles y voudront inscrire ton [XII]nom en lettres d’or, à côté des noms de ceux qui ont souffert le même martyre pour la même cause sainte.

En attendant ce jour, dont nous voyons dès maintenant poindre la rouge aurore, que te suffise la reconnaissance que t’ont vouée, avec tes frères de race, tous ceux qui, dans le monde, luttent pour assurer aux hommes une juste part de bonheur et de liberté.

Henri LUCAS.

D’après les renseignements fournis par M. P. Mario.[XIII]

1Inter. Archiv. für Aetnographie, 1897, tome X.

2C’est le même Despujols qui, comme gouverneur de Barcelone, présida aux horreurs de Montjuich.

MA DERNIÈRE PENSÉE

Adieu, Patrie adorée, pays chéri du soleil,

Perle de la mer d’Orient, notre Eden perdu.

Je vais joyeux te donner ma triste et sombre vie.

Et fût-elle plus brillante, plus fraîche, plus fleurie,

Je la donnerais encore pour toi, je la donnerais pour ton bonheur.

Sur les champs de bataille, dans le délire des luttes,

D’autres s’offrent tout entiers, sans hésitation, sans remords;

Qu’importe le lieu du sacrifice, les cyprès, le laurier ou le lys,

L’échafaud ou la rase campagne, le combat ou le supplice cruel,

L’holocauste est le même quand le réclament la Patrie et le foyer.

Je meurs au moment où je vois se colorer le ciel,

Quand surgit enfin le jour derrière la cagoule endeuillée de la nuit;

S’il te faut de la pourpre pour teindre ton aurore,

Prends mon sang, épands-le à l’heure propice,

Et que le dore un reflet de sa naissante lumière.

Mes rêves d’enfant à peine adolescent,

Mes rêves de jeune homme déjà plein de vigueur,

Furent de voir un jour, joyau de la mer Orientale,

Tes yeux noirs séchés, ton tendre et doux front relevé,

Sans pleurs, sans rides, sans stigmates de honte.

Songe de ma vie entière, ô mon âpre et brûlant désir,

Salut! te crie mon âme qui bientôt va partir,

Salut! oh! qu’il est beau de tomber pour que ton vol soit libre,

De mourir pour te donner la vie, de mourir sous ton ciel,

Et de dormir éternellement sous ta terre enchantée.

[XIV]

Sur mon sépulcre, si tu vois poindre un jour

Dans l’herbe épaisse une humble et simple fleur,

Approche-la de tes lèvres et y embrasse mon âme;

Que je sente sur mon front descendre dans la tombe glacée,

Le souffle de ta tendresse, la chaleur de ton haleine.

Laisse la lune m’inonder de sa lumière tranquille et douce,

Laisse l’aube épanouir sa fugace splendeur,

Laisse gémir le vent en long murmure grave,

Et, si quelque oiseau sur ma croix descend et se pose,

Laisse l’oiseau chanter son cantique de paix;

Laisse l’eau des pluies qu’évapore le brûlant soleil

Remonter pure au ciel emportant ma clameur,

Laisse un être ami pleurer ma fin prématurée,

Et, par les soirs sereins, quand une âme pour moi priera,

Prie aussi, ô Patrie! prie Dieu pour mon repos.

Prie pour tous ceux qui moururent sans joie,

Pour ceux qui souffrirent d’inégalables tourments,

Pour nos pauvres mères gémissant leur amertume,

Pour les orphelins et les veuves, pour les prisonniers qu’on torture,

Et prie aussi pour toi qui marches à la Rédemption finale.

Et quand dans la nuit obscure s’enveloppera le cimetière

Et que seuls les morts abandonnés y veilleront,

Ne trouble pas le repos, ne trouble pas le mystère;

Si, parfois, tu entends un accord de cithare ou de psalterion

C’est moi, chère Patrie, c’est moi qui te chanterai.

Et quand ma tombe, de tous oubliée,

N’aura plus ni croix ni pierre qui marquent sa place,

Laisse le laboureur y tracer son sillon, la fendre de sa houe,

Et que mes cendres, avant de retourner au néant,

Se mélangent à la poussière de tes pelouses.

Lors peu m’importera que tu m’oublies,

Je parcourrai ton atmosphère, ton espace, tes rues;

Je serai pour ton oreille la note vibrante et limpide,

L’arome, la lumière, les couleurs, le bruit, le chant aimé,

Répétant à jamais le principe de ma foi.

[XV]

Patrie idolâtrée, douleur de mes douleurs,

Chères Philippines, écoute l’ultime adieu;

Je laisse tout ici, ma famille, mes amours,

Je m’en vais où il n’y a ni esclaves, ni bourreaux, ni tyrans,

Où la foi ne tue pas, où celui qui règne est Dieu.

Adieu, parents, frères, parcelles de mon âme,

Amis de mon enfance au foyer perdu.

Rendez grâces: je me repose après le jour pénible.

Adieu, douce étrangère, mon amie, ma joie,

Adieu, êtres aimés: mourir c’est se reposer!

José Rizal.[XVI]

A MA PATRIE

L’histoire des souffrances humaines nous révèle l’existence d’un cancer dont le caractère est tel que le moindre contact l’irrite et réveille les douleurs les plus aiguës. Chaque fois qu’au milieu des civilisations modernes j’ai voulu l’évoquer, soit pour m’accompagner de tes souvenirs, soit pour te comparer aux autres pays, ta chère image m’est apparue comme rongée par un hideux cancer social.

Désirant ta santé qui est notre bonheur et cherchant le meilleur remède à tes souffrances, je ferai avec toi ce que faisaient les anciens avec leurs malades: ils les exposaient sur les marches du temple pour que tous ceux qui venaient adorer la Divinité leur proposassent un remède.

Aussi m’efforcerai-je de décrire fidèlement ton état, sans atténuations; je lèverai une partie du voile qui cache ton mal, sacrifiant tout à la vérité, même l’amour de ta gloire, mais, comme ton fils, aimant passionnément jusqu’à tes vices, jusqu’à tes faiblesses.

Europe 1886.

José Rizal.

I UNE RÉUNION

C’était vers la fin du mois d’octobre; don Santiago de los Santos, plus connu sous le nom de Capitan Tiago, donnait un dîner et bien que, contre sa coutume, il ne l’eût annoncé que dans l’après-midi même, c’était déjà le thème de toutes les conversations, non seulement à Binondo, mais dans les autres faubourgs de Manille et jusque dans la ville. Capitan Tiago passait alors pour le propriétaire le plus fastueux et l’on savait que les portes de sa maison, comme celles de son pays, n’étaient fermées à personne qu’au commerce et à toute idée nouvelle ou audacieuse.

La nouvelle se répandit donc avec une rapidité électrique dans le monde des parasites, des oisifs et des bons à rien que Dieu créa, par un effet de sa bonté infinie, et multiplia si généreusement à Manille.

Le dîner se donnait dans une maison de la calle de Anloague et l’on pourrait encore la reconnaître, si toutefois les tremblements de terre ne l’ont pas ruinée. Nous ne croyons pas que son propriétaire l’ait fait démolir, Dieu ou la Nature se chargeant ordinairement ici de ce genre de travaux, ainsi que de quelques autres pour lesquels ils ont passé contrat avec notre gouvernement. D’un style commun dans le pays, cet édifice suffisamment grand était situé près d’un bras du Pasig, appelé aussi bouche de Binondo; comme toutes les rivières de Manille, ce rio entraîne les multiples détritus des bains, des égouts, des blanchisseries, des pêcheries; il sert aussi de moyen de transport et de communication et fournit même de l’eau potable, si tel est le gré du porteur d’eau chinois. A peine si, sur une distance d’environ un kilomètre, cette puissante artère du faubourg où le trafic est le plus important, le mouvement le plus actif, est dotée d’un pont de bois délabré d’un côté pendant six mois et infranchissable de l’autre le reste de l’année, ce dont, pendant la saison des chaleurs, les chevaux profitent pour sauter à l’eau, à la grande surprise du mortel distrait qui, dans la voiture, sommeillait tranquillement ou philosophait sur les progrès du siècle.

La maison de Capitan Tiago est un peu basse et de lignes assez incorrectes. Un large escalier de balustres verts, tapissé de distance en distance, conduit du vestibule pavé d’azulejos1 à l’étage principal, entre des vases et des pots de fleurs placés sur des piédestaux chinois bigarrés, parsemés de fantastiques dessins.

Si nous montons par cet escalier, nous entrons dans une large salle, appelée ici caida, qui cette nuit sert à la fois de salle à manger et de salon pour la musique. Au milieu, une longue table ornée profusément et luxueusement semble attendre le pique-assiettes et lui promettre les plus douces satisfactions en même temps qu’elle menace la timide jeune fille, la dalaga ingénue qui, pendant deux mortelles heures, devra subir la compagnie d’individus bizarres, dont le langage et la conversation ont d’ordinaire un caractère très particulier.

Par contraste avec ces préparatifs mondains, les tableaux bariolés qui pendent aux murailles représentent des sujets religieux: le Purgatoire, l’Enfer, le Jugement dernier, la Mort du Juste, la Mort du Pécheur; au fond, emprisonné dans un cadre Renaissance aussi élégant que splendide et sculpté par Arévalo, une curieuse toile de grandes dimensions représentant deux vieilles femmes... l’inscription porte: Notre-Dame de la Paix et du Bon Voyage, vénérée à Antipolo, costumée en mendiante, visite pendant sa maladie la pieuse et célèbre capitana Inès2. Si cette composition ne révélait ni beaucoup de goût ni grand sens artistique, elle se distinguait par un réalisme exagéré: à en juger par les teintes jaunes et bleues de son visage, la malade semblait déjà un cadavre en putréfaction et les objets; les vases, qui constituent l’ordinaire cortège des longues maladies étaient reproduits avec la minutie la plus exacte. Le plafond était plus agréablement décoré de précieuses lampes de Chine, de cages sans oiseaux, de sphères de cristal étamé rouges, vertes et bleues, de plantes aériennes fanées, de poissons desséchés et enflés, ce que l’on nomme des botetes, etc.; du côté dominant la rivière, de capricieux arceaux de bois, mi-chinois, mi-européens, laissaient voir sur une terrasse des tonnelles et des berceaux modestement illuminés par de petites lanternes en papier de toutes couleurs.

La salle était éclairée par des lustres brillants se reflétant dans de larges miroirs. Sur une estrade en bois de pin était un superbe piano à queue d’un prix exorbitant, d’autant plus précieux ce soir que personne n’en touche. Au milieu d’un panneau, un grand portrait à l’huile représentait un homme de figure jolie, en frac, robuste, droit, symétrique comme le bâton de borlas3 tenu entre ses doigts rigides, couverts de bagues.

La foule des invités remplissait presque la salle, les hommes étaient séparés des femmes comme dans les églises catholiques et les synagogues. Seule, une vieille cousine de Capitan Tiago recevait les dames; elle paraissait assez aimable mais sa langue écorchait un peu le castillan. Toute sa politesse consistait à offrir aux Espagnoles un plateau de cigarettes et de buyos4 et à donner sa main à baiser aux Philippines, exactement comme les moines. La pauvre vieille, finissant par s’ennuyer, profita du bruit causé par la chute d’une assiette pour sortir précipitamment en grommelant des menaces contre les maladroits.

Elle ne reparut pas.

Soit que les images religieuses les incitassent à garder une dévote attitude, soit que les femmes des Philippines fissent exception, le côté féminin de l’assemblée restait silencieux; à peine entendait-on parfois le souffle d’un bâillement étouffé derrière l’éventail; à peine les jeunes filles murmuraient-elles quelques paroles, conversation banale se traînant mourante de monosyllabes en monosyllabes, semblable à ces bruits que l’on entend la nuit dans une maison et que causent les souris et les lézards. Les hommes, eux, étaient plus bruyants. Tandis que dans un coin quelques cadets parlaient avec animation, deux étrangers, vêtus de blanc, les mains croisées derrière le dos, parcouraient la salle d’un bout à l’autre comme font, sur le pont d’un navire, les passagers lassés du voyage. Le groupe le plus intéressant et le plus animé était formé de deux religieux, de deux paysans et d’un militaire, réunis autour d’une petite table sur laquelle étaient du vin et des biscuits anglais.

Le militaire, vieux lieutenant, haut de taille, la physionomie bourrue, semblait un duc d’Albe mis au rancart dans la hiérarchie de la garde civile; il parlait peu et d’un ton dur et bref. L’un des moines, jeune dominicain, beau, coquet, brillant comme la monture d’or de ses lunettes, affichait une gravité précoce; c’était le curé de Binondo. Quelques années auparavant, il avait été chanoine de Saint-Jean-de-Latran. Dialecticien consommé, jamais l’habile argumentateur B. de Luna n’avait pu l’embrouiller ni le surprendre; il s’échappait des distinguo comme une anguille des filets du pêcheur. Il parlait peu et semblait peser ses paroles.

L’autre moine, par contre, parlait beaucoup et gesticulait plus encore. Bien que ses cheveux commençassent à grisonner, il paraissait avoir conservé toute la vigueur de sa nature robuste. Son allure, son regard, ses larges mâchoires, ses formes herculéennes lui donnaient l’air d’un patricien romain déguisé. Il semblait gai cependant et, si le timbre de sa voix était brusque comme celui d’un homme qui ne s’est jamais mordu la langue, dont la parole est tenue pour sainte et incontestable, son rire joyeux et franc effaçait la désagréable impression de son aspect, à tel point qu’on lui pardonnait d’exhiber dans la salle des pieds sans chaussettes et des jambes velues qui auraient fait la fortune d’un Mendieta aux foires de Quiapo5.

Un des paysans, petit homme à barbe noire, n’avait de remarquable que le nez qui, à en juger par ses dimensions, ne devait pas lui appartenir en entier; l’autre, jeune homme blond, paraissait récemment arrivé dans le pays. Le franciscain discutait assez vivement avec lui.

—Vous verrez, disait-il, quand vous serez ici depuis quelques mois, vous vous convaincrez que gouverner à Madrid et être aux Philippines, cela fait deux.

—Mais...

—Moi, par exemple, continua le Frère Dámaso, en élevant la voix pour ne pas laisser la parole à son contradicteur, moi qui compte déjà vingt-trois ans de platane et de morisqueta6, je puis en parler avec autorité. Sachez que, lors de mon arrivée dans le pays, j’ai été tout d’abord envoyé dans un pueblo petit, c’est vrai, mais très adonné à l’agriculture. Je ne comprenais pas encore très bien le tagal, mais cependant je confessais les femmes et nous nous entendions tout de même. Lorsque je fus nommé dans un pueblo plus grand dont le curé indien était mort, toutes se mirent à pleurer, me comblèrent de cadeaux, m’accompagnèrent avec de la musique...

—Mais cela prouve seulement...

—Attendez, attendez, ne soyez pas si pressé! Eh bien! celui qui me remplaça, bien qu’il ait été beaucoup plus sévère et qu’il ait presque doublé la dîme de la paroisse, eut un cortège plus nombreux encore, plus de larmes et plus de musique.

—Mais, vous me permettrez...

—Bien plus, je suis resté vingt ans dans le pueblo de San Diego; il y a seulement quelques mois que je l’ai... quitté (ici, la figure du moine s’assombrit quelque peu). En vingt ans on connaît un pueblo. San Diego avait six mille âmes; comme je confessais tous ces gens-là, je connaissais chaque habitant comme si je l’avais enfanté et allaité, je savais de quel pied boitait celui-ci, comment bouillait la marmite de celui-là, quel était l’amoureux de cette dalaga, quelle chute avait faite une telle et avec qui, etc., etc. Santiago, le maître de la maison, en est témoin; il a beaucoup de biens à San Diego et c’est là que nous avons fait connaissance. Eh bien, vous allez voir ce que c’est que l’Indien: quand je suis parti, c’est à peine si quelques vieilles femmes et quelques franciscains m’accompagnèrent... après vingt ans!

—Mais je ne trouve pas que tout ceci ait rien à voir avec la libre vente des tabacs! répondit le jeune homme blond profitant d’une pause, pendant laquelle le franciscain prenait un verre de Xérès.

Fr. Dámaso, surpris, manqua de laisser tomber le verre. Il regarda fixement le jeune homme puis s’écria, l’air fort étonné:

—Comment? comment? mais c’est clair comme la lumière! Ne voyez-vous pas, mon fils, que c’est une preuve palpable que les réformes projetées par les ministres sont absurdes?

Ce fut au tour du jeune homme à rester perplexe. Le lieutenant fronça les sourcils, le petit brun remua la tête sans que l’on pût savoir s’il approuvait ou non Fr. Dámaso qui se contentait de les regarder tous, jouissant de sa victoire.

—Croyez-vous...? put enfin lui demander son contradicteur, très sérieux, en l’interrogeant du regard.

—Comment, si j’y crois? comme à l’Evangile! l’Indien est si indolent!

—Ah! pardonnez-moi si je vous interromps, reprit le jeune homme d’une voix plus basse en approchant sa chaise. Vous avez dit un mot qui appelle tout mon intérêt: existe-t-elle véritablement, de naissance, cette indolence des naturels, ou bien, ainsi que le dit un voyageur étranger, n’est-elle qu’une excuse à la nôtre propre, à notre état arriéré, à notre système colonial? Ce voyageur parlait d’autres colonies dont les habitants sont de même race...

—Bah! Jalousies que tout cela! demandez au señor Laruja qui, lui aussi, connaît bien le pays, demandez-lui si l’ignorance et la paresse des Indiens ne sont pas sans égales!

—En effet, s’empressa de confirmer le petit brun ainsi pris à témoin, nulle part vous ne trouverez d’hommes plus nonchalants que ces Indiens.

—Ni plus vicieux, ni plus ingrats.

—Ni plus mal élevés.

Le jeune blond regarda autour de lui avec inquiétude.

—Messieurs, dit-il à voix basse, il me semble que nous sommes chez des Indiens et que ces demoiselles...

—Bah! vous êtes trop craintif! Santiago ne se considère pas comme indien. Et puis, il n’est pas là; d’ailleurs, quand il y serait, tant pis pour lui. Ce sont là des scrupules de nouveaux débarqués. Attendez un peu; quand vous aurez passé quelques mois ici vous changerez de ton, surtout quand vous aurez vu des fêtes, des bailujan7, que vous aurez dormi dans nos lits de sangle et mangé de la tinola.

—Ce que vous appelez tinola, ne serait-ce point, par hasard, le fruit d’une certaine espèce de lotus qui fait perdre la mémoire à ceux qui en mangent?

—Ni lotus, ni loterie! reprit en riant Fr. Dámaso, ne cherchez pas si loin. La tinola est un gulai8 de poule et de citrouille. Depuis quand êtes-vous arrivé?

—Depuis quatre jours, répondit le jeune homme un peu piqué.

—Venez-vous comme employé?

—Non, señor, je voyage pour mon compte personnel, afin d’étudier le pays.

—Quel oiseau rare! s’écria Fr. Dámaso, en le regardant avec curiosité. Venir ici, de soi-même et pour des vétilles! Quel phénomène! Alors qu’il y a tant de livres... et qu’il suffit d’avoir deux doigts d’intelligence.

—Votre Révérence disait, Fr. Dámaso, interrompit brusquement le dominicain en changeant la conversation, qu’elle avait été pendant vingt ans au pueblo de San Diego et qu’elle l’avait quitté... Votre Révérence n’était-elle point satisfaite de ce pueblo?

A cette demande, faite d’un ton très naturel et presque indifférent, Fr. Dámaso devint subitement sérieux, sa joie s’était envolée.

—Non! grogna-t-il sèchement, et il se laissa tomber lourdement contre le dossier de son fauteuil.

Le dominicain poursuivit d’un ton plus indifférent encore:

—Ce doit être une grande douleur de quitter un pueblo après vingt ans de séjour, alors qu’on le connaît comme sa poche. Moi, j’ai regretté Camiling où cependant je n’étais resté que quelques mois... Mais les supérieurs agissaient pour le bien de la Communauté qui sera toujours le mien propre.

Pour la première fois dans cette soirée, Fr. Dámaso parut très préoccupé. Tout à coup, il donna un coup de poing sur le bras de son fauteuil et s’écria avec force:

—Ou il y a une Religion ou il n’y en a pas; donc, ou les curés sont libres ou ils ne le sont pas! Le pays se perd, il est déjà perdu!

Et son fauteuil reçut un second coup de poing.

Tout le monde, surpris, se retourna vers le groupe; le dominicain leva la tête pour regarder sous ses lunettes. Les deux étrangers qui se promenaient s’arrêtèrent un moment, se regardèrent, se sourirent et continuèrent leur promenade.

—Il est de mauvaise humeur parce que vous ne l’avez pas traité de Révérence! murmura le señor Laruja à l’oreille du jeune homme blond.

—Que veut dire Votre Révérence? Qu’y a-t-il? demandèrent à la fois, avec des tons de voix différents, le lieutenant et le dominicain.

—Tous les malheurs viennent de là! Le gouvernement soutient les mécréants contre les ministres de Dieu! continua le franciscain en levant ses poings robustes.

—Que voulez-vous dire? demanda de nouveau le lieutenant aux sourcils froncés, se levant à demi.

—Ce que je veux dire? répéta Fr. Dámaso élevant encore la voix et dévisageant le lieutenant. Je le dis ce que je veux dire. Oui, moi, je dis que lorsque le curé débarrasse son cimetière de la carcasse d’un mécréant, personne, pas même le roi, n’a le droit de s’en mêler et encore moins de le punir. Et un général de rien, un petit général de malheur...

—Père, Son Excellence est vice-roi! cria le militaire, se levant tout à fait.

—Quelle excellence, quel vice-roi?... répondit le franciscain se levant à son tour. En d’autres temps on l’aurait jeté en bas des escaliers, comme l’ont fait une fois les Congrégations avec l’impie gouverneur Bustamente. C’étaient là des temps où l’on avait la foi!

—Je vous avertis que je ne permets pas... Son Excellence représente S. M. le Roi!

—Quel est ce roi? Pour nous, il n’y a qu’un seul roi, le roi légitime...

—Halte! commanda le lieutenant, comme s’il s’adressait à ses troupes; ou vous allez retirer ce que vous avez dit, ou demain même j’en ferai part à Son Excellence.

—Allez-y tout de suite, allez, répondit d’un ton sarcastique Fr. Dámaso; et il s’approchait de lui les poings fermés. Croyez-vous que parce que je porte l’habit de moine je ne sois point un homme? Allez, je vous prête ma voiture!

La scène devenait comique, par bonheur le dominicain intervint:

—Señores, dit-il, d’un ton d’autorité, avec cette voix nasillarde qui sied si bien aux moines; on ne doit pas confondre les choses ni chercher des offenses où il n’y en a pas. Nous devons distinguer dans les paroles de Fr. Dámaso, celles de l’homme et celles du prêtre. Celles de celui-ci, comme telles, per se, ne peuvent jamais offenser puisqu’elles proviennent de la vérité absolue. Dans celles de l’homme il convient de faire une sous-distinction: celles qu’il dit ab irato, celles qu’il dit ex ore, mais non pas in corde, et celles qu’il dit in corde. Ces dernières sont les seules qui puissent offenser et encore, cela dépend: si déjà elles étaient préméditées in mente pour un motif quelconque ou si seulement elles surviennent per accidens, dans la chaleur de la conversation; s’il y a...

—Mais moi, par accidens et par mi, je sais à quoi m’en tenir, père Sibyla! interrompit le militaire qui se voyait embrouillé dans le tas de distinctions et craignait que de subtilités en subtilités, il ne fut prouvé que c’était lui le coupable. Je connais les causes de cet éclat et Votre Révérence va les distinguer. Pendant une absence du P. Dámaso, son vicaire à San Diego enterra un homme très honorable... oui, señor, très honorable, je l’ai reçu plusieurs fois chez moi et il fut également mon hôte. Qu’il ne se soit jamais confessé, c’est possible, mais quoi! moi non plus je ne vais pas à confesse; quant à s’être suicidé, c’est là un mensonge et une calomnie. Un homme comme lui, qui a un fils en qui reposent tout son amour et toutes ses espérances, un homme qui croit en Dieu, qui connaît ses devoirs envers le monde, un homme honorable et juste ne se suicide pas. Cela, je l’affirme. Quant au reste, je me tais, Votre Révérence peut m’en savoir gré.

Et tournant les épaules au franciscain il ajouta:

—A son retour au pueblo, ce prêtre, après avoir maltraité le pauvre vicaire, fit déterrer le cadavre que l’on jeta hors du cimetière pour l’enfouir je ne sais où. Le peuple de San Diego fut assez lâche pour ne pas protester. Il est vrai que la chose resta presque ignorée, le défunt n’avait pas de parents et son fils unique était en Europe. Mais Son Excellence a su ce qui s’était passé et, obéissant à la droiture de son cœur, elle a demandé une punition... Le P. Dámaso fut transféré dans un autre pueblo, meilleur encore. C’est tout. Maintenant, Votre Révérence peut faire ses distinctions.

Ceci dit, il s’éloigna du groupe.

—Je regrette beaucoup d’avoir touché sans le savoir une question si délicate, insinua le P. Sibyla, d’un air contrarié. Mais enfin, si vous avez gagné au changement de pueblo...

—Il ne s’agit pas de gagner... Et ce qui se perd dans les déménagements... et les papiers... et les... et ce qu’on égare? interrompit en balbutiant Fr. Dámaso qui pouvait à grand’peine contenir sa colère.

Peu à peu, la réunion recouvra sa tranquillité primitive.

Diverses autres personnes étaient arrivées, parmi lesquelles un vieil espagnol, boiteux, de physionomie douce et inoffensive, appuyé au bras d’une vieille indigène, affublée de boucles, de frisettes, très fardée et habillée à l’européenne.

C’étaient le docteur de Espadaña et sa femme, la doctora Doña Victorina. Ils prirent place avec le groupe que nous connaissons et furent salués amicalement.

Des journalistes, des boutiquiers, allaient, venaient, échangeaient des saluts, sans savoir que faire.

—Pouvez-vous me dire, señor Laruja, quel est le maître de la maison? demanda le jeune blond. Je ne lui ai pas encore été présenté.

—On dit qu’il est sorti: je ne l’ai pas vu.

—Les présentations ne sont pas nécessaires ici, intervint Fr. Dámaso. Santiago est de bonne composition.

—Il n’a pas inventé la poudre, ajouta Laruja.

—Comment, vous aussi, señor de Laruja! reprocha mielleusement Da. Victorina, tout en s’éventant. Comment le pauvre homme aurait-il inventé la poudre puisque, si ce que l’on dit est vrai, les Chinois en fabriquaient déjà il y a plusieurs siècles?

—Les Chinois? Etes-vous folle? s’écria Fr. Dámaso. Allez donc, c’est un franciscain qui l’a inventée, un de mon ordre, Fr. Savalls9, je crois, au... septième siècle!

—Un franciscain, c’est bien cela. Il aura été missionnaire en Chine ce Fr. Savalls, répliqua la dame qui n’abandonnait pas ainsi son idée.

—Schwartz, voulez-vous dire, señora, reprit Fr. Sibyla, sans la regarder.

—Je ne sais pas; Fr. Dámaso a dit Savalls, je n’ai fait que répéter!

—Bien! Savalls ou Chevas10, c’est la même chose. Pour une lettre on n’est pas Chino11, répliqua le franciscain avec humeur.

—C’est au quatorzième siècle et non au septième, ajouta le dominicain d’un ton pédant, comme pour mortifier l’orgueil de Fr. Dámaso.

—Bah! un siècle de plus ou de moins n’en fait pas un dominicain.

—Que Votre Révérence ne se fâche pas, dit le P. Sibyla en souriant. S’il l’a inventée, tant mieux; il a ainsi épargné cette peine à ses frères.

—Et vous dites, P. Sibyla, que ce fut au quatorzième siècle? demanda avec grand intérêt Da. Victorina. Avant ou après Jésus-Christ?

Heureusement pour celui à qui cette question était posée, deux personnes entrèrent dans la salle.

1Carreaux de faïence colorés.—N. des T.

2Un autre tableau semblable existe au couvent d’Antipolo.—N. de l’Ed. esp.

3Bâton à pompons que portent les gobernadorcillos, petits gouverneurs ou chefs de pueblos (villages), et qui est l’insigne des représentants d’une autorité.—N. des T.

4Feuilles de bétel recouvertes de chaux éteinte et enroulées autour d’un morceau de noix de bonga (Areca Catechu L.) On se sert, non de chaux vive, mais de chaux fortement hydratée. En langue tagale, buñga signifie: le fruit par excellence.—N. des T.

5Mendieta, personnage populaire à Manille, concierge de l’Hôtel-de-Ville, impresario de théâtres enfantins, directeur de chevaux de bois, etc. Quiapo, village des environs de Manille.—N. des T.

6Platano, fruit des palmiers du genre platano. Morisqueta, riz cuit à l’eau qui forme la base de la nourriture des indigènes.—N. des T.

7Bals populaires.—N. des T.

8Ragoût.—N. des T.

9Savalls, célèbre chef de bande carliste, renommé pour sa férocité, que l’ignorance monastique de Fr. Dámaso confond avec Schwartz.—N. des T.

10Chevas, autre chef de bande, même confusion.—N. des T.

11Jeu de mot intraduisible, chino qui signifie chinois étant parfois, et par extension, employé dans le sens de niais.—N. des T.

II CRISÓSTOMO IBARRA

Ce n’étaient pas de belles et fringantes jeunes filles dignes d’appeler l’attention de tous, même de Fr. Sibyla; ce n’était pas non plus S. E. le capitaine général avec ses aides-de-camp, et cependant le lieutenant sortait de son recueillement et s’avançait de quelques pas tandis que Fr. Dámaso restait comme pétrifié: c’était simplement l’original du portrait de l’homme au frac, conduisant par la main un jeune homme rigoureusement vêtu de deuil.

—Bonsoir, señores, bonsoir, Pères! furent les premières paroles que prononça Capitan Tiago en baisant la main des deux prêtres qui oublièrent de donner la bénédiction: le dominicain avait retiré ses lunettes pour mieux regarder le nouvel arrivé; quant à Fr. Dámaso, il restait pâle et les yeux démesurément ouverts.

—J’ai l’honneur de vous présenter D. Crisóstomo Ibarra, fils de mon défunt ami, continua Capitan Tiago. Le señor arrive d’Europe et je suis allé le recevoir.

Le nom d’Ibarra souleva diverses exclamations; le lieutenant ne pensa pas à saluer le maître de la maison, mais il s’approcha du jeune homme et l’examina de pied en cap. En ce moment, celui-ci échangeait les phrases usuelles avec tous ceux qui composaient le groupe. Il semblait n’avoir rien qui le distingua des autres invités que son costume noir. Sa taille avantageuse, ses manières, ses mouvements dénotaient cependant une saine et forte jeunesse dont l’âme et le corps ont été également cultivés. Son visage franc et joyeux, d’un beau brun, traversé de quelques légères rides, traces du sang espagnol, était légèrement rosé aux joues, par suite de son séjour dans les pays froids.

—Tiens! s’écria-t-il, surpris et joyeux à la fois, le curé de mon pueblo! P. Dámaso, l’intime ami de mon père!

Tous les regards se tournèrent vers le franciscain qui ne bougea pas.

—Pardon, s’excusa Ibarra confus, je me suis trompé.

—Tu ne t’es pas trompé, répondit enfin le prêtre d’une voix altérée; mais jamais ton père ne fut mon ami.

Ibarra retira lentement la main qu’il avait tendue, le regarda d’un air étonné, se retourna et trouva devant lui la figure bourrue du lieutenant qui ne l’avait pas quitté des yeux.

—Jeune homme, êtes-vous le fils de D. Rafael Ibarra?

Crisóstomo s’inclina.

Fr. Dámaso s’assit à moitié dans son fauteuil et dévisagea le lieutenant.

—Soyez le bienvenu dans votre pays, et puissiez-vous y être plus heureux que votre père, s’écria le militaire avec émotion. Je l’ai bien connu et je puis dire que c’était un des hommes les plus dignes et les plus honorables des Philippines.

—Señor, répondit Ibarra, l’éloge que vous faites de mon père dissipe mes doutes sur son sort que moi, son fils, j’ignore encore.

Les yeux du vieillard se remplirent de larmes, il fit demi-tour et s’éloigna précipitamment.

Le jeune homme resta seul au milieu de la salle: le maître de la maison avait disparu, personne n’était là pour présenter le nouvel arrivé aux demoiselles dont beaucoup le regardaient avec intérêt. Après avoir un instant hésité, il s’adressa à elles avec une grâce simple et naturelle.

—Permettez-moi, dit-il, de sortir des règles d’une étiquette rigoureuse. Il y a sept ans que j’ai quitté mon pays; en le revoyant, je ne puis m’empêcher de saluer son plus précieux ornement, ses femmes.

Personne ne répondant, le jeune homme s’éloigna, puis se dirigeant vers un groupe qui, à son approche, se forma en demi-cercle:

—Señores, dit-il, en Allemagne la coutume est que lorsqu’un inconnu se trouve dans une réunion où personne ne le présente, il dise lui-même son nom, et chacun se nomme à son tour. Permettez-moi d’agir ainsi, non pour introduire dans notre pays des mœurs étrangères, les nôtres sont assez belles, mais parce que j’y suis obligé. J’ai déjà salué le ciel et les femmes de ma patrie; je veux maintenant en saluer les citoyens, mes compatriotes. Señores, je me nomme Juan Crisóstomo Ibarra y Magsalin.

Les autres déclinèrent à leur tour des noms plus ou moins insignifiants, plus ou moins inconnus.

—Je m’appelle A—a, dit un jeune homme d’un ton sec, en s’inclinant à peine.

—Aurais-je par hasard l’honneur de parler au poète dont les œuvres ont, au loin, réchauffé mon enthousiasme pour ma patrie? On m’a dit que vous n’écriviez plus, mais on n’a pu me dire pourquoi...

—Pourquoi? Parce que l’on n’invoque pas l’inspiration pour la traîner rampante et servile et la prostituer au mensonge. On a poursuivi un auteur qui avait mis en vers une vérité de Pero Grullo1. On m’a appelé poète, on ne m’appellera pas fou.

—Pourriez-vous me dire quelle était cette vérité?

—C’était que le fils du lion était un lion lui-même. Il s’en est fallu de peu qu’on ne l’exilât.

Et l’étrange jeune homme s’éloigna du groupe.

Un homme de physionomie joviale, vêtu comme les indigènes, avec des boutons en brillants à sa chemise, arriva presque en courant, s’approcha d’Ibarra et lui dit:

—Señor Ibarra, je désirais vous connaître; Capitan Tiago est mon ami et j’ai connu votre père... Je suis le Capitan Tinong, j’habite Tondo, où vous avez votre maison; j’espère que vous m’honorerez de votre visite et viendrez demain dîner avec nous.

Ibarra était enchanté de tant d’amabilité. Capitan Tinong souriait et se frottait les mains.

—Merci, répondit affectueusement Crisóstomo, mais demain même, je dois partir pour San Diego...

—Quel malheur! alors ce sera pour votre retour.

—La table est servie! annonça un garçon du café La Campana.

Les invités commencèrent à se diriger vers la table, non sans que se fissent beaucoup prier les femmes, surtout les indigènes.

1Pero Grullo, M. de la Palisse naturalisé espagnol.—N. des T.

III LE DÎNER

Jele Jele bago quiere1.

Fr. Sibyla paraissait très content de lui. Il marchait tranquillement, et sur ses lèvres fines et pincées ne se lisait que le dédain; il consentait cependant à converser avec le docteur boiteux de Espadaña, qui lui répondait par monosyllabes, tout en bégayant quelque peu. Le franciscain était d’une humeur épouvantable, il donnait des coups de pied aux chaises qui se trouvaient sur son chemin et gratifia même d’un coup de coude un élève de l’école des cadets. Le lieutenant restait toujours aussi grave; quant aux autres, ils parlaient avec animation et ne tarissaient pas en éloges sur la magnificence du service.

Instinctivement, peut-être par habitude, les deux religieux se dirigèrent vers l’extrémité de la table: ce qui était à prévoir se produisit; comme deux candidats pour une chaire vacante, ils commencèrent à se décerner mutuellement les louanges les plus exagérées, tout en se servant de sous-entendus habilement suggestifs, quitte pour l’aspirant évincé à exprimer son mécontentement par des grognements et des murmures.

—Cette place est pour vous, Fr. Dámaso.

—Mais non, pour vous, Fr. Sibyla.

—Je ne saurais... vous êtes plus ancien que moi parmi les amis de la maison... confesseur de la défunte... l’âge, la dignité, l’autorité...

—Pas si ancien que vous le dites. Par contre, vous êtes le curé du faubourg, répondit d’un ton sec Fr. Dámaso, sans cependant abandonner la chaise.

—Puisque vous l’ordonnez, j’obéis, conclut le P. Sibyla en se disposant à s’asseoir.

—Mais je n’ordonne rien, protesta le franciscain, je ne me permettrais pas...

Fr. Sibyla allait cependant s’asseoir sans faire cas de ces protestations quand son regard se rencontra avec celui du lieutenant. Selon l’opinion religieuse aux Philippines, le plus haut gradé des officiers est inférieur au cuisinier du couvent. Cedant arma togæ, disait Cicéron au Sénat; cedant arma cottæ, disent les moines à Manille. Mais Fr. Sibyla était fin et il reprit:

—Señor lieutenant, nous sommes ici dans le monde et non pas à l’église; cette chaise vous appartient.

Rien qu’à en juger par le son de sa voix il était clair que, même dans le monde, il considérait la place en litige comme la sienne.

Le lieutenant ne voulut-il pas le contrarier? lui déplut-il de s’asseoir entre deux moines? toujours est-il qu’il refusa d’un mot bref.

Pendant leur lutte de politesses, aucun des deux compétiteurs ne s’était occupé du maître de la maison.

Ibarra s’en était aperçu, il avait regardé tout en souriant:

—Comment, dit-il, vous ne vous asseyez donc pas avec nous, D. Santiago?

Mais tous les invités étaient placés, aucun siège ne restait libre, Lucullus ne dînait pas chez Lucullus.

—Ne vous dérangez pas, restez tranquille, répondit Capitan Tiago, posant la main sur l’épaule du jeune homme. Cette fête a été donnée pour rendre grâces à la Vierge de votre heureuse arrivée. Ho! qu’on apporte la tinola! J’ai commandé de la tinola exprès pour vous qui, depuis quelque temps, n’y avez pas goûté.

On apporta un grand plat fumant. Le dominicain, après avoir murmuré le Benedicite, auquel presque personne ne sut répondre, commença à servir les invités. Ce fut sans doute par inattention, mais il ne mit dans l’assiette du P. Dámaso qu’un peu de citrouille et de la sauce où nageaient un cou dénudé et une aile de poule suffisamment dure, tandis que les autres se régalaient des pattes et du blanc. Ibarra privilégié avait reçu les rognons. Le franciscain avait tout vu, il hacha les pépins, prit un peu de bouillon, laissa tomber bruyamment la cuiller et repoussa bruyamment l’assiette devant lui. Le dominicain, très distrait, conversait avec le jeune homme blond.

—Depuis combien de temps avez-vous quitté le pays? demanda Laruja à Ibarra.

—Depuis presque sept ans.

—Alors, vous devez l’avoir oublié?

—Bien au contraire! mon pays peut, comme il me semble, ne plus se souvenir de moi, j’ai toujours pensé à lui.

—Que voulez-vous dire? demanda le jeune homme blond.

—Je veux dire que, depuis un an, je n’ai plus reçu de nouvelles d’ici, de telle sorte que je me trouve comme un étranger qui ne sait ni quand ni comment est mort son père.

Le lieutenant ne put retenir un cri de stupéfaction.

—Et où étiez-vous que l’on ne vous a pas télégraphié? interrogea Da. Victorina. Quand nous nous sommes mariés, nous avons envoyé des dépêches dans la Pegninsule2.

—Señora, ces deux dernières années, je les ai passées dans le Nord de l’Europe, en Allemagne et dans la Pologne russe.

Le docteur de Espadaña, qui jusqu’alors ne s’était pas risqué à prendre la parole, crut qu’il était convenable de dire quelque chose:

—Co... connaissez-vous en Espagne un Polonais de Va... Varsovie, appelé Stadtnitzki, si je me souviens bien de son nom? L’avez-vous rencontré, par hasard? demanda-t-il timidement et presque en rougissant.

—C’est très possible, répondit Ibarra avec amabilité, mais, en ce moment, je ne me le rappelle pas.

—Mais on ne peut pas le con... confondre avec un autre, ajouta le docteur qui commençait à retrouver un peu de hardiesse; il était blond comme l’or et parlait un bien mauvais espagnol.

—Le signalement est excellent, mais malheureusement, je ne parlais pas un mot d’espagnol si ce n’est dans quelques consulats.

—Et comment vous arrangiez-vous? remarqua avec surprise Da. Victorina.

—Je me servais de la langue du pays, señora.

—Parlez-vous aussi l’anglais? dit le dominicain qui avait été à Hong-kong et parlait assez bien le Pidgin-English3, cette corruption de l’idiome de Shakespeare défiguré par les fils de l’Empire Céleste.

—J’ai habité un an en Angleterre avec des gens qui ne parlaient que l’anglais.

—Et quel est le pays qui vous plaît le plus, en Europe? demanda le jeune blond.

—Après l’Espagne, ma seconde patrie, toutes les nations de l’Europe libre!

—Et puisque vous avez tant voyagé, dites-nous ce que vous avez vu de plus intéressant? questionna Laruja.

Ibarra parut réfléchir.

—Intéressant, dans quel sens?

—Par exemple... dans ce qui touche à la vie des peuples, à leur vie sociale, politique, religieuse, en général, dans leur essence même, dans l’ensemble...

Ibarra médita un long moment.

—Franchement, ce qu’il y a de surprenant dans ces pays, à part l’orgueil national de chacun... Avant de visiter un pays, je cherchais à étudier son histoire, son Exode, si je puis employer ce mot et, ensuite, tout me semblait naturel; j’ai vu que toujours la richesse et la misère des peuples étaient en raison directe de leurs libertés et de leurs préjugés et, par conséquent, en proportion avec les sacrifices ou avec l’égoïsme de leurs devanciers!

—N’as-tu rien vu de plus? demanda avec un rire moqueur le franciscain qui, depuis le commencement du dîner n’avait pas dit une parole, occupé qu’il était par le soin de son estomac. Ce n’était vraiment pas la peine de gaspiller ton argent pour apprendre si peu de choses. Il n’est pas un gamin à l’école qui n’en sache autant.

Ibarra, interloqué, ne savait que dire; les convives surpris se regardèrent, craignant un scandale.—Le dîner touche à sa fin, et Sa Révérence en a déjà assez, allait-il répondre, mais il se contint:

—Señores, observa-t-il très doucement, ne vous étonnez pas de ces familiarités de notre ancien curé! Il me parlait ainsi quand j’étais enfant, et, pour Sa Révérence les années ne comptent pas. Aussi, je la remercie de ce souvenir des jours passés, du temps où elle venait fréquemment chez nous et honorait de sa présence la table de mon père.

D’un regard furtif, le P. Sibyla observa le franciscain qui tremblait un peu.

Ibarra se leva:

—Vous me permettrez de me retirer. A peine arrivé, je dois me remettre en route dès demain et j’ai encore beaucoup d’affaires à terminer. Le dîner est presque achevé, je bois peu de vin et prends à peine de liqueurs.

Et, levant un petit verre qu’il n’avait pas touché jusqu’alors:

—Señores, tout pour l’Espagne et pour les Philippines!

Capitan Tiago lui dit à voix basse:

—Ne partez pas; Maria Clara va venir, Isabel est allée la chercher. J’attends aussi le nouveau curé de son pueblo; c’est un saint.

—Je ne puis rester plus longtemps, je dois faire aujourd’hui une très importante visite; demain, je viendrai avant de partir.

Et il s’en alla. Entre temps, le franciscain exhalait sa bile:

—Avez-vous vu, disait-il au jeune blond tout en jouant avec le couteau à confitures, avez-vous vu cet orgueil! Ces jeunes gens se croient des personnages, ils ne peuvent tolérer qu’un prêtre les reprenne. Voilà ce que l’on gagne à les envoyer en Europe: le gouvernement devrait interdire ces voyages.

Cette même nuit, le jeune blond ajoutait, entre autres remarques, à ses «Etudes coloniales» le chapitre suivant: «Comment un cou et une aile de poulet dans l’assiette de tinola d’un moine peuvent troubler la gaieté d’un festin» et, parmi ses observations, se trouvaient celles-ci: «Aux Philippines, la personne la plus inutile dans une fête ou dans un dîner est celle qui invite: on peut commencer par mettre à la porte le maître de la maison et tout va bien.—Dans l’état actuel des choses, c’est presque un bien de ne pas laisser un Philippin sortir de son pays et de ne pas apprendre à lire aux indigènes.»

1Dans le dialecte de Cavite et des Indiens de Manille appelé español de cocina (de cuisine), ces mots signifient: Il dit qu’il ne veut pas et précisément c’est ce qu’il désire.—N. des T.

2Les Philippins illettrés changent d’ordinaire le n en ñ (gn liés).—N. des T.

3Pour donner une idée de la façon dont les Chinois prononcent les langues européennes, il suffit d’indiquer que le mot Pidgin n’est autre que le mot anglais Business; le Pidgin-English, c’est l’anglais des affaires, la langue commerciale.—N. des T.

IV HÉRÉTIQUE ET FLIBUSTIER

Ibarra était indécis. Le vent de la nuit qui, d’ordinaire dans cette saison, apporte quelque fraîcheur à Manille parut effacer de son front les légers nuages qui l’avaient un instant obscurci. Il se découvrit et respira longuement. Devant lui des voitures passaient comme des éclairs, des calèches de louage roulaient au petit pas, des promeneurs de toutes nationalités se coudoyaient. De cette marche inégale à laquelle se reconnaît de suite le distrait ou l’oisif, il se dirigea jusqu’à la place de Binondo, regardant de tous côtés comme s’il cherchait quelqu’un. Rien n’était changé: c’était la même rue avec les mêmes maisons blanches et bleues, les mêmes murs badigeonnés à la chaux et peints à fresque, imitant mal le granit; la tour de l’église montrait toujours la même horloge au cadran transparent; c’étaient les mêmes boutiques chinoises avec les mêmes rideaux sales et les mêmes tringles de fer; jadis, un soir, imitant les gamins mal élevés de Manille, il avait tordu une de ces tringles: personne depuis ne l’avait redressée.

—Comme le progrès est lent! murmura-t-il, et il suivit la calle de la Sacristia.

Les vendeurs de sorbets le suivaient en criant: Sorbeteee... Des lampions éclairaient encore les mêmes échoppes où des Chinois et des femmes vendaient des comestibles et des fruits.

—C’est merveilleux, s’écria-t-il, ni le Chinois ni la vieille femme n’ont changé depuis sept ans! On dirait que mon voyage en Europe est un rêve et ... Santo Dios! le pavé est toujours aussi mauvais que lors de mon départ.