1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Booksell-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

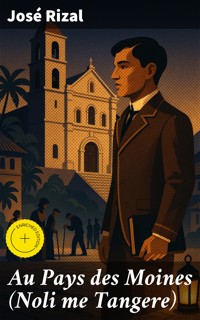

"Au Pays des Moines" (Noli me Tangere) est un roman emblématique de José Rizal, publié en 1887, qui expose les injustices et les abus du régime colonial espagnol aux Philippines. Le récit, teinté d'un style réaliste et d'une critique sociale incisive, s'articule autour de la vie de Crisostomo Ibarra, un jeune patriote qui revient au pays après avoir étudié en Europe. Contextuellement, ce livre s'inscrit dans la littérature du nationalisme philippin du XIXe siècle, suscitant une prise de conscience parmi les lecteurs de l'oppression subie et de l'importance de l'éducation et de la réforme. Rizal jongle habilement entre le récit romanesque et la démonstration politique, intégrant des éléments autobiographiques pour accentuer l'urgence de son propos. José Rizal, intellectuel polyglotte et fervent défenseur des droits philippins, a été profondément influencé par son expérience d'études en Europe et par les idées des Lumières. Son engagement envers la justice sociale et son rejet du despotisme colonial nourrissent son écriture, faisant de "Noli me Tangere" un cri de ralliement pour les aspirations nationalistes. Rizal a payé le prix ultime pour son activisme, étant exécuté par le régime colonial, mais son héritage perdure grâce à ses œuvres. Je recommande vivement "Au Pays des Moines" à tous les amateurs de littérature engagée, d'histoire et de culture philippine. Ce roman, plus qu'une simple œuvre littéraire, est une réflexion poignante sur l'identité, la liberté et l'humanité. En le lisant, le lecteur s'immerge dans une époque charnière et en ressort éclairé sur les luttes qui résonnent encore aujourd'hui. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Biographie de l'auteur met en lumière les étapes marquantes de sa vie, éclairant les réflexions personnelles derrière le texte. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Au Pays des Moines (Noli me Tangere)

Table des matières

Introduction

Dans une colonie où la parole se mesure, où la foi se confond avec le pouvoir et où l’apparence d’harmonie masque des tensions profondes, un simple retour au pays suffit à fissurer l’ordre établi. Un tel choc, intime et public, ouvre la voie à un roman qui ausculte les consciences autant que les institutions. L’œuvre n’oppose pas seulement des personnages, elle confronte des visions du monde, des codes de respectabilité et des rêves de réforme. Dès les premières pages, l’air est chargé d’attentes et de non‑dits, promesse d’une exploration lucide des liens entre domination, mémoire et responsabilité collective.

Noli me Tangere, connu en français sous le titre Au Pays des Moines, est un roman de José Rizal, écrivain philippin. Écrit en espagnol et publié à Berlin en 1887, il est composé au milieu des années 1880, alors que l’auteur séjourne en Europe. Rizal y mobilise son expérience d’intellectuel expatrié pour penser la société coloniale des Philippines à la fin du XIXe siècle. Sans se poser en pamphlet, l’ouvrage réunit observation sociale, imaginaire romanesque et esprit critique. Il ouvre une conversation littéraire appelée à se prolonger, notamment par une suite, El Filibusterismo, publiée en 1891.

L’intrigue s’ouvre sur le retour d’un jeune Philippin formé en Europe qui retrouve son pays marqué par la domination coloniale et l’emprise des ordres religieux. Soucieux de contribuer au bien commun, il découvre la densité des réseaux d’autorité, les hiérarchies de race et de classe, et l’impact de la peur dans la vie quotidienne. Le roman observe une communauté urbaine et rurale, ses fêtes, ses rituels, ses administrations. Sans dévoiler ses péripéties, on peut dire que l’histoire examine comment, dans cet environnement, les aspirations individuelles croisent les forces collectives qui façonnent le destin d’une nation.

Classique, le livre l’est par l’ampleur de sa vision et la précision de son regard. Il s’appuie sur des formes du réalisme social, des ressorts satiriques et des scènes sentimentales pour composer une fresque lisible et stratifiée. Les dialogues, les portraits et les détails de mœurs, souvent incisifs, dépeignent un monde où l’autorité ecclésiastique et l’administration civile se surveillent et s’entrecroisent. Rizal construit un roman aux multiples points de vue, attentif aux voix du peuple comme aux discours des notables. Cette polyphonie confère à l’ensemble une profondeur historique sans sacrifier l’élan narratif ni l’émotion humaine.

L’ouvrage est souvent considéré comme le roman fondateur de la littérature philippine moderne. Son impact tient à la clarté avec laquelle il met au jour des mécanismes d’abus, de clientélisme et de contrôle culturel, tout en donnant corps à un imaginaire civique. Par son audace, il a nourri le débat public de son temps et a contribué à une conscience nationale en formation. Son prestige littéraire s’enracine dans l’alliance entre sens du détail, vigueur morale et art du récit, qui permettent de lire la société sans schématisme et d’apercevoir, derrière les institutions, des individus pris dans des dilemmes tangibles.

La force du roman réside aussi dans ses thèmes durables. Il interroge la relation entre pouvoir et conscience, la responsabilité des élites, la place de l’éducation et la fabrication de l’opinion. Il examine les frontières entre religion et politique, la rhétorique de la vertu et les confusions entre charité et contrôle. Il montre comment les appartenances, les langues et les préjugés façonnent les chances de chacun. Loin d’une thèse univoque, le texte donne à voir les ambiguïtés morales d’une société complexe, où les personnes cherchent des issues à la peur et à la honte pour reconquérir dignité, lucidité et initiative.

Au plan artistique, Rizal tire parti de la tradition romanesque européenne tout en la transplantant dans un paysage philippin précis. Les descriptions des pratiques locales, des espaces domestiques et des rites publics composent un tableau sensible, à la fois familier et critique. L’usage de l’ironie et des contrastes, la vivacité de certaines scènes de sociabilité et l’économie du non‑dit instaurent un climat de vérité. Cette alliance de la représentation minutieuse et de la résonance symbolique a offert un modèle à de nombreux écrivains philippins, qui y ont vu une voie pour articuler récit, éthique et interrogation historique.

L’influence du livre s’étend à la manière dont il a encouragé des générations d’auteurs à traiter, par la fiction, des inégalités, de la mémoire coloniale et de la citoyenneté. Il a consolidé la place du roman social dans le champ philippin, en montrant qu’une intrigue captivante peut côtoyer une radiographie de la vie publique. Sa diffusion, par les traductions, a permis à des lecteurs de contextes variés de reconnaître des dynamiques analogues de pouvoir et de langage. En tant que référence, il demeure un point d’appui pour des œuvres qui interrogent la transmission, les fractures sociales et l’usage des symboles nationaux.

Situer l’ouvrage, c’est rappeler le contexte de sa gestation. Rizal, formé et actif en Europe au milieu des années 1880, observe de loin et de près la société qu’il décrit. Le choix d’écrire en espagnol, langue du pouvoir colonial, relève d’une stratégie intellectuelle et d’une portée esthétique : atteindre les instances de légitimation tout en élargissant l’espace du débat. La publication en 1887 à Berlin, rendue possible grâce à des appuis amicaux et des ressources limitées, marque l’irruption d’une voix philippine dans le champ des lettres modernes, avec des enjeux littéraires indissociables d’un horizon civique.

La construction narrative évite l’abstraction pure en s’attachant à un milieu précis, avec ses maisons, ses rues, ses offices, ses établissements et ses usages. Le roman montre comment l’intimité est travaillée par les rapports de pouvoir et comment l’amitié, la réputation ou l’honneur s’inscrivent dans une topographie sociale. Les figures de religieux, d’administrateurs, de notables et de gens du peuple ne sont pas des allégories figées, mais des acteurs pris dans une grammaire de contraintes et d’opportunités. Cette proximité donne chair au diagnostic et transforme la lecture en expérience partagée.

La langue, sobre et incisive, soutient un art de la suggestion. Les scènes publiques et les apartés privés alternent, laissant au lecteur la place de juger. Le roman ne sature pas l’espace d’explications ; il confie aux situations, aux gestes et aux silences le soin de révéler les logiques de domination et les élans de conscience. Cette retenue stylistique, doublée d’un sens du rythme, confère à l’ensemble une intensité continue. On y reconnaît une poétique de la mesure, où la fermeté de la critique n’exclut ni l’empathie ni l’attention aux contradictions qui traversent les individus.

Lire aujourd’hui Au Pays des Moines, c’est mesurer la persistance de ses questions : comment des institutions façonnent-elles la vie morale ? Que signifie être formé ailleurs et agir ici ? Quels compromis, quelles paroles et quels gestes transforment une communauté ? En évitant la simplification, le roman offre une boussole pour penser les devoirs civiques, la place de l’éducation, la responsabilité des élites et la vigilance face aux récits officiels. Sa pertinence contemporaine tient à sa capacité à lier le destin personnel et la justice collective, d’où son attrait durable et sa stature de classique.

Synopsis

Publié en 1887, Noli me tangere, connu en français sous le titre Au Pays des Moines, est le premier roman de José Rizal, écrit en espagnol sous la domination coloniale espagnole aux Philippines. Œuvre de fiction à visée sociale, il expose, par la satire et le réalisme, les mécanismes d’un pouvoir ecclésiastique et administratif envahissant. Le livre suit une intrigue locale tout en offrant un tableau des rapports de force, des hiérarchies et des sensibilités de la fin du XIXe siècle. Sans prêcher, il met en scène des situations révélant les tensions entre tradition et modernité, foi et raison, obéissance et dignité civique.

Le récit s’ouvre sur une réception à Manille donnée par le notable Don Santiago de los Santos, dit Capitaine Tiago, en l’honneur de Juan Crisóstomo Ibarra y Magsalin, jeune Philippin de retour d’études en Europe. Dans ce cadre mondain se croisent fonctionnaires, militaires et religieux, dont le franciscain Padre Dámaso, figure d’autorité au tempérament abrupt. Entre compliments polis et piques à peine voilées, Ibarra mesure les contours d’un milieu où prestige social et influence cléricale se confondent. La scène présente aussi, sous un vernis de convivialité, les lignes de fracture qui structureront l’intrigue et les débats du roman.

Ibarra apprend que son père, Don Rafael, homme respecté et crédité d’idées libérales, a trouvé la mort après des démêlés avec des autorités locales. Décidé à honorer sa mémoire, il projette d’implanter à San Diego, son bourg natal, une école destinée à promouvoir l’instruction et l’élévation morale. Le projet reçoit des marques d’appui prudentes de certains notables, mais se heurte aux réticences de religieux soucieux de conserver leur emprise. Par le biais de cette initiative, le roman pose la question centrale de la réforme par l’éducation et de la possibilité d’un progrès ordonné au sein de structures agrippées à leurs privilèges.

Le retour à San Diego offre une coupe saisissante de la vie provinciale: rivalité larvée entre l’alférez de la Guardia Civil et les moines, déférence obligée des élites locales, dépendance des paysans. La préparation d’une fête patronale dévoile le rôle organisateur, mais aussi disciplinaire, de la paroisse. Les usages, processions et homélies n’ont rien d’exotique décoratif: ils encadrent les existences, assignent des places et justifient des contraintes. Rizal montre comment la ritualité, la bureaucratie et la crainte se nouent pour produire un ordre où les marges de contestation demeurent étroites et constamment surveillées.

Au cœur de ce décor, la relation entre Ibarra et María Clara, pupille du Capitaine Tiago, figure le désir d’un avenir conciliant respect des traditions et aspiration à la liberté personnelle. Élevée dans un milieu pieux et protégé, María Clara cristallise les attentes de son entourage. Les démonstrations de ferveur et la bienséance, comme l’intérêt affiché de certains religieux, pèsent sur les promesses d’union. Le roman met en scène cette romance non pour elle-même, mais pour éclairer les chantages moraux, les principes d’honneur et les stratégies d’obéissance qui orientent les choix des familles et des individus.

En contrepoint, Rizal donne voix aux plus vulnérables. Sisa, femme pauvre, vit dans l’angoisse pour ses fils Basilio et Crispín, jeunes sacristains exposés aux brimades et aux soupçons. Leur histoire met en relief la facilité avec laquelle l’institution religieuse et la force publique écrasent ceux qui n’ont ni appui ni recours. Un épisode au cimetière, où l’autorité paroissiale impose ses volontés sur la mémoire des défunts, devient symbole de la désacralisation du juste par le pouvoir. Ces destins discrets donnent à la critique sociale du roman une profondeur humaine et un pathos retenu.

La figure d’Elias, batelier au passé obscur, introduit une perspective plus radicale. Ses échanges avec Ibarra interrogent l’efficacité des réformes légales face à l’injustice systémiques. Observateur des violences ordinaires et des humiliations judiciaires, Elias incarne l’impatience de ceux pour qui la patience institutionnelle signifie prolongation de la souffrance. Des scènes au bord de l’eau, où le danger surgit à l’improviste, resserrent leur lien et matérialisent le clivage entre prudence réformatrice et volonté de redressement immédiat. Par ce dialogue, le roman fait affleurer des options politiques divergentes sans les réduire à des slogans.

À mesure que progresse le chantier de l’école, la tension monte. Un cérémonial public, destiné à consacrer l’œuvre éducative, est troublé par un accident qui laisse planer le soupçon de manœuvres hostiles. Sermons, insinuations et rapports alimentent une rumeur d’agitation, tandis que les rivalités entre autorités civiles et ecclésiastiques s’aiguisent. Ibarra devient la cible d’un récit accusateur qui l’inscrit, malgré lui, dans une trame de subversion. Arrestations et perquisitions instaurent un climat d’effroi où se brouillent les frontières entre justice et vengeance, sécurité et arbitraire, prudence politique et opportunisme clérical.

Sans déployer de dénouement ici, il importe de souligner la portée durable du roman. Au Pays des Moines propose une critique ferme des abus, mais refuse les caricatures: certains personnages d’autorité sont nuancés, et la société indigène n’est pas idéalisée. L’œuvre défend l’éducation, la dignité et la responsabilité civique comme voies d’émancipation, tout en reconnaissant la profondeur des blessures. Son influence dans la formation d’une conscience nationale philippine est attestée, et son dialogue se prolonge dans le roman qui lui fait suite. Par son ambition morale et sa finesse d’observation, il demeure un miroir inquiet et exigeant.

Contexte historique

Au Pays des Moines, traduction française du Noli me Tangere de José Rizal, prend pour cadre les Philippines sous domination espagnole au XIXe siècle, surtout les années 1870–1880. L’archipel est administré par un gouverneur général, des autorités civiles et militaires, et une Église catholique puissante incarnée par les ordres religieux. Franciscains, Dominicains, Augustins et Récollets tiennent de nombreuses paroisses et vastes domaines. La vie quotidienne est structurée par la paroisse, la mairie de bourg (casa real) et la caserne. Cet entrelacs d’institutions façonne un univers où la religion, le pouvoir municipal et la force armée encadrent les habitants, cadre que le roman interroge de l’intérieur.

Le système colonial repose sur une hiérarchie administrative et locale complexe. À l’échelle des pueblos, la principalia contrôle la fiscalité, les corvées et l’ordre public; le gobernadorcillo et les cabezas de barangay arbitrent la vie civique. Les tributs et diverses obligations évoluent au XIXe siècle, avec l’introduction progressive de la cédula personnelle en 1884. L’appareil bureaucratique, souvent opaque, favorise clientélisme et abus. Le roman met en scène cette micro-politique du pouvoir, montrant comment règlements, formulaires et signatures peuvent protéger ou écraser, selon que l’on soit proche des autorités, du couvent ou de la caserne.

La place dominante des ordres religieux marque profondément la société coloniale. Sous le régime du patronato real, l’Église et l’État s’imbriquent: les couvents contrôlent les paroisses, l’état civil, l’instruction élémentaire, et influencent mariages, héritages et morale publique. Les ordres possèdent des haciendas et pèsent sur l’économie rurale. Le clergé régulier dispute des paroisses aux prêtres séculiers, majoritairement natifs. Noli me Tangere examine ce pouvoir sacerdotal, sa proximité avec l’administration, et ses dérives: prédications instrumentalisées, confessional transformé en outil de surveillance, et arbitrages paroissiaux où l’intérêt du couvent prime sur le bien commun.

Au cœur de cette histoire se trouve la querelle de la sécularisation, vive depuis le XVIIIe siècle et exacerbée au XIXe. Des prêtres séculiers philippins revendiquent des paroisses tenues par les ordres. En 1872, la mutinerie de Cavite, rapidement réprimée, fournit un prétexte à une vague de répression: les prêtres Mariano Gómez, José Burgos et Jacinto Zamora (Gomburza) sont exécutés. Ce traumatisme marque une génération. Dans la famille de Rizal, son frère Paciano connaît Burgos, ce qui renforce l’impact de l’événement. Noli me Tangere porte la trace de ce conflit en exposant la tension entre pouvoir religieux, justice coloniale et aspirations d’un clergé indigène.

Les années 1880 voient l’essor d’un mouvement réformiste expatrié, souvent appelé Mouvement de propagande. Des ilustrados philippins à Madrid, Barcelone et Paris, tels Marcelo H. del Pilar, Graciano López Jaena et Mariano Ponce, plaident pour l’égalité devant la loi, la sécularisation des paroisses, la liberté de la presse et une représentation aux Cortes. La Solidaridad, fondée en 1889, en est un organe majeur. Noli me Tangere, publié peu avant, s’inscrit dans cette dynamique: un livre en espagnol adressé aux élites coloniales et métropolitaines, qui met à nu les mécanismes d’oppression tout en plaidant pour des réformes civiles et éducatives.

José Rizal naît en 1861 à Calamba, dans la province de Laguna, au sein d’une famille de tenanciers instruits. Formé à l’Ateneo Municipal de Manille puis à l’Université de Santo Tomas, il quitte l’archipel en 1882 via le canal de Suez, signe de la modernité qui rétrécit les distances. À Madrid, il étudie la médecine et la philosophie; en Allemagne et en France, il se spécialise en ophtalmologie. Ses voyages élargissent ses horizons, nourris par les sciences, l’histoire et des amitiés savantes, notamment avec l’ethnologue Ferdinand Blumentritt. Cette trajectoire confère au roman une perspective comparée, où la critique sociale s’appuie sur l’observation et l’érudition.

La genèse du Noli s’étend approximativement de 1884 à 1887, entre Madrid, Paris et Berlin. Rizal choisit la fiction réaliste et la satire pour décrire un mal national qu’il appelle cancer social. Il cite comme déclencheur la lecture de La Case de l’Oncle Tom, qui lui suggère la force d’un roman à thèse. L’ouvrage paraît à Berlin en 1887, grâce à un prêt de son compatriote Maximo Viola. Le latin du titre, emprunté à l’Évangile, pointe ce mal qu’on n’ose toucher. Par son style, le Noli questionne les justifications morales du pouvoir colonial sans prêcher l’insurrection, mais en dévoilant les blessures d’une société subalterne.

La réception coloniale est immédiate et hostile dans certains cercles ecclésiastiques. Entre 1887 et 1888, une commission de censure à Manille, présidée par le religieux Fray Salvador Font, condamne l’ouvrage comme impie et subversif; des autorités ecclésiastiques en déconseillent la lecture et en restreignent la circulation. Des exemplaires sont saisis. En même temps, le livre circule parmi les ilustrados et lecteurs curieux, y compris en province, parfois de manière clandestine. Cette réception contradictoire confirme la fonction du roman comme instrument de débat public, tout en exposant son auteur à la surveillance policière et à la pression des ordres influents.

Le XIXe siècle philippin est traversé par de profondes mutations économiques. Après la fin du commerce du galion (1815) et l’ouverture progressive des ports aux marchands étrangers (à partir des années 1830), l’archipel s’intègre aux circuits mondiaux du sucre, du café, de l’abaca et de l’indigo. Le monopole du tabac, instauré en 1782, est aboli en 1882. Ces changements favorisent l’essor d’élites commerçantes, souvent métisses, et la consolidation d’haciendas, dont certaines appartiennent aux ordres. Noli me Tangere met en regard cette prospérité de façade et la vulnérabilité paysanne face aux loyers, dettes et prélèvements, révélant l’arrière-plan matériel de la domination.

La stratification sociale coloniale repose sur des catégories juridiques et raciales: péninsulaires venus d’Espagne, insulaires nés aux Philippines, métis de diverses origines, principalia locale et majorité des indios. Les Chinois et leurs descendants jouent un rôle clé dans le commerce du détail et la collecte des produits. La mobilité sociale existe mais reste encadrée par le statut, la richesse et l’accès à l’éducation. Le roman explore ces hiérarchies par des personnages qui franchissent, imitent ou contestent les barrières, et souligne comment la langue, l’étiquette et les patronages définissent l’honneur et la valeur sociale plus sûrement que le mérite.

Un jalon central est la réforme éducative de 1863, qui prévoit des écoles primaires pour garçons et filles dans chaque bourg et un encadrement public de l’enseignement. Le retour des jésuites en 1859 dynamise certaines institutions, comme l’Ateneo Municipal, tandis que l’Université de Santo Tomas perpétue une formation scolastique. Dans la pratique, le clergé paroissial conserve une influence décisive sur l’école du pueblo. Noli me Tangere enregistre cette ambivalence: alphabétisation croissante et ambitions nouvelles, mais pédagogies autoritaires, manuels confessionnels et accès inégal, selon la proximité au couvent, aux ressources et aux réseaux familiaux.

Le maintien de l’ordre illustre les ambivalences de l’État colonial. La Guardia Civil, introduite aux Philippines dans les années 1860 sur le modèle espagnol, patrouille routes et bourgs. Ses missions couvrent la prévention, la répression et la surveillance politique. L’Audiencia, les juges de paix et les alcaldes mayor composent l’armature judiciaire, mais la distance, le coût des procédures et les préjugés minent l’égalité devant la loi. Le roman reflète ces tensions: arrestations arbitraires, témoignages orientés et poids écrasant des rapports de police, qui peuvent décider du destin d’un pauvre ou d’un notable selon la faveur des puissants.

Les communications transforment la vie insulaire. L’ouverture du canal de Suez en 1869 réduit à quelques semaines le voyage entre Manille et l’Europe, facilitant les études des ilustrados et l’importation d’idées. Les vapeurs relient Manille aux ports de l’Asie orientale; à partir de 1880, un câble télégraphique relie Manille à Hong Kong, accélérant l’information. L’imprimerie se modernise, tandis que la censure demeure stricte sur place, ce qui encourage l’édition à l’étranger. Rizal publie en espagnol pour atteindre aussi la métropole. Le Noli circule ainsi entre Manille, Madrid et Berlin, tissant un espace public trans-impérial.

Le paysage urbain et rural du roman s’inspire de la géographie coloniale. Intramuros, ville fortifiée, concentre cathédrale, couvents et bureaux; les arrabales métis, marchands et ateliers s’étalent hors des murs. Dans les provinces, les pueblos s’ordonnent autour de l’église en pierre, de la casa real et de la place. Fêtes patronales, processions et représentations sacrées rythment l’année et servent de scènes publiques. Les catastrophes, comme les grands tremblements de terre de 1863 et 1880, ou des épidémies telles que le choléra des années 1880, renforcent parfois l’autorité morale des prédicateurs. Le roman observe ces rites et peurs collectives avec un œil critique.

La condition féminine dans la société coloniale est encadrée par la morale catholique, le patriarcat et la réputation familiale. L’éducation des jeunes filles progresse mais reste orientée vers la piété, les arts d’agrément et l’obéissance. Les beaterios offrent une voie religieuse; les mariages arrangés assurent alliances et patrimoines. Noli me Tangere met en scène des femmes prises dans ces contraintes, dont certaines deviennent des figures de vertu, d’autres de résistance subtile, révélant comment l’honneur et la tutelle masculine pèsent sur les destins privés et publics sans que le roman renonce à la compassion pour les vulnérables.

Les cycles politiques de l’Espagne pèsent sur la colonie. La Révolution de 1868 inaugure une phase libérale et une constitution en 1869; la Restauration bourbonienne à partir des années 1870 rétablit une stabilité conservatrice sous la constitution de 1876. Ces oscillations se répercutent aux Philippines: espérances de réforme, puis reprises en main, notamment au bénéfice des ordres religieux dans la vie locale. Noli me Tangere capte cette dissonance entre proclamations juridiques et pratiques quotidiennes, où la coutume, les privilèges et les intérêts économiques neutralisent souvent les principes d’égalité proclamés à Madrid.

Le régime fiscal et les pratiques de travail restent lourds pour les campagnes. Si certaines formes de corvée sont atténuées au fil du siècle, les taxes, amendes et contributions pèsent sur les ménages. Les litiges fonciers se multiplient dans les haciendas, y compris celles des ordres. Dans les années 1880, la région de Laguna, d’où vient Rizal, connaît des tensions entre tenanciers et administrateurs. Sans décrire un cas unique, Noli me Tangere donne chair aux mécanismes de la dépendance agraire: dettes, loyers et médiations du couvent ou de la mairie, qui peuvent se transformer en instruments d’injustice sociale durablement ressentie par les villageois. Le contrôle social repose aussi sur une culture de la déférence et sur des réseaux de faveur. La confession, le parrainage et le compadrazgo tissent des loyautés verticales. Les élites locales tirent profit de leur bilinguisme, de leurs liens commerciaux et de leur capacité à naviguer entre couvent, caserne et tribunal. Le roman, écrit en espagnol mais attentif aux voix vernaculaires, expose les malentendus linguistiques et moraux qui naissent de ces médiations, révélant une société où le respect affiché peut masquer la peur, et où l’ordre public s’adosse à des hiérarchies intériorisées. La littérature et la presse alimentent le débat réformiste. Avant et après le Noli, des essais, discours et chroniques contestent les stéréotypes coloniaux, comme l’idée d’une indolence innée. Rizal lui-même publiera des travaux historiques et ethnographiques pour réévaluer le passé philippin. La fiction devient un laboratoire d’idées: le réalisme permet de juxtaposer notables, prêtres, soldats et paysans dans une même trame, de montrer causes et effets des injustices, et d’inviter le lecteur métropolitain à comparer avec l’Espagne. Noli me Tangere s’inscrit ainsi dans une stratégie de persuasion fondée sur la raison, l’empathie et le scandale moral contrôlé. La trajectoire post-publication confirme le caractère inflammable du roman. Rizal rentre brièvement aux Philippines en 1887, est l’objet de surveillances et de pressions, puis repart. Le livre circule toutefois, informant discussions et prises de position au sein des cercles réformistes et des sociabilités urbaines. La parution d’un second roman, El Filibusterismo, en 1891 à l’étranger, prolonge la critique, mais déjà le Noli a ouvert une voie: celle d’une représentation des Philippines comme communauté morale, capable d’examiner ses plaies et de demander des comptes aux institutions qui prétendent l’éduquer et la diriger. Au total, Au Pays des Moines fonctionne comme un miroir critique du XIXe siècle philippin. En situant la paroisse, la mairie et la caserne au centre de la vie collective, en éclairant les conflits de la sécularisation, les mutations économiques, l’essor des ilustrados et les limites de la justice coloniale, l’œuvre décrit un monde précis et vérifiable. Elle met à nu la distance entre principes et pratiques, foi et pouvoir, promesses de modernité et réalités de dépendance. Sans dévoiler toute son intrigue, on peut dire qu’elle forge un langage pour penser la réforme, prélude à des débats qui gagneront encore en intensité dans la décennie suivante.

Biographie de l’auteur

José Rizal (1861–1896) fut un écrivain, médecin et intellectuel philippin de la fin de la domination espagnole. Polyglotte et formé aux sciences comme aux lettres, il incarna une génération qui chercha, par l’éducation et la critique, à promouvoir des réformes politiques et sociales. Ses deux romans, Noli me tangere et El filibusterismo, ont durablement marqué la culture philippine et le débat colonial à la fin du XIXe siècle. Figure centrale du mouvement réformiste, il associa rigueur scientifique, enquête historique et satire littéraire. Son exécution en 1896 fit de lui un symbole du nationalisme civique et de la résistance à l’injustice coloniale.

Sa formation réunit des études secondaires et universitaires à Manille, puis un perfectionnement en Europe. À Madrid, à l’Universidad Central, il obtint le titre de licenciado en médecine et poursuivit des études de lettres. Il se spécialisa ensuite en ophtalmologie, travaillant auprès de praticiens reconnus à Paris et à Heidelberg. À Londres, il consulta des fonds au British Museum pour ses recherches historiques. Au contact des courants libéraux et scientifiques européens, il affina une vision réformiste fondée sur la raison, la dignité civique et l’instruction, et développa une prose alliant observation réaliste, ironie contrôlée et sens aigu des injustices structurelles.

Son premier roman, Noli me tangere, parut à Berlin en 1887 après une gestation entre Madrid, Paris et l’Allemagne. Mêlant réalisme social, satire et drame, l’ouvrage expose les abus de pouvoir, les violences du système colonial et l’emprise de certains ordres religieux sur la vie publique. Le livre suscita un vif écho: salué par des réformistes philippins pour sa lucidité, il fut condamné par des autorités coloniales et ecclésiastiques. Diffusé dans les milieux expatriés et éduqués, il contribua à la prise de conscience d’une identité civique philippine et plaça son auteur au centre du débat réformateur.

El filibusterismo, publié à Gand en 1891, prolonge et assombrit ce diagnostic, révélant la radicalisation de la critique face à l’immobilisme des autorités. Parallèlement, Rizal publia dans La Solidaridad des essais marquants, notamment Filipinas dentro de cien años et La indolencia de los filipinos, qui combinaient analyse historique, données empiriques et argumentation politique. Son édition annotée du Sucesos de las Islas Filipinas d’Antonio de Morga, parue à Paris en 1890, réévaluait les sources coloniales et soulignait des capacités autochtones antérieures à la conquête, contribuant à une historiographie philippine fondée sur la preuve.

Engagé dans le courant appelé Mouvement de propagande, il prôna des réformes légales: représentation des Philippins, égalité devant la loi, laïcisation de certaines institutions et liberté d’expression. De retour à Manille en 1892, il participa à la fondation de La Liga Filipina, association civique modérée. Arrêté peu après, il fut exilé à Dapitan, dans le nord-ouest de Mindanao, jusqu’en 1896. Là, il exerça la médecine, notamment l’ophtalmologie, ouvrit une petite école, initia des projets communautaires et entreprit des observations scientifiques. Son activité en exil illustra sa conviction que l’éducation et la santé publiques consolident la citoyenneté.

En 1896, il sollicita d’être envoyé comme médecin à Cuba, alors théâtre d’une insurrection, dans le cadre du service espagnol. Arrêté à Barcelone durant le voyage, il fut renvoyé à Manille, traduit devant un conseil de guerre et accusé de rébellion, sédition et conspiration. Il soutint avoir défendu la réforme pacifique et nia avoir dirigé l’insurrection. Condamné, il fut exécuté le 30 décembre 1896 à Bagumbayan (aujourd’hui parc Rizal). Peu avant sa mort, il composa le poème Mi último adiós, diffusé ensuite. Si ses écrits inspirèrent des révolutionnaires, sa position publique demeura centrée sur le droit, l’éducation et la responsabilité civique.

L’héritage de Rizal est considérable. Aux Philippines, il est honoré par une journée nationale de commémoration, des monuments et un parc éponyme à Manille. Ses œuvres ont été traduites et intégrées aux programmes scolaires; une loi de 1956 impose l’étude de ses romans dans l’enseignement. Sa démarche, qui articule littérature, critique historique et éthique citoyenne, nourrit la réflexion sur l’État de droit, la liberté de conscience et la réforme institutionnelle. La recherche internationale continue d’explorer ses textes, leur réception et leur rayonnement, qui dépasse le cadre philippin pour toucher l’histoire intellectuelle de l’Asie du Sud-Est.

Au Pays des Moines (Noli me Tangere)

Bibliothèque Sociologique—Nº 25

Au Pays des moines

(Noli me tangere)

Roman Tagal

ParJosé Rizal Traduction et annotations deHenri Lucas & Ramon Sempau

Ne vois-tu pas comme tout se réveille?

Le sommeil a duré des siècles, mais un

jour la foudre est tombée et la foudre, en

détruisant, a rappelé la vie.

José Rizal: Noli me tangere[1], cap. L.

Paris P.-V. Stock, Éditeur (Ancienne Librairie Tresse & Stock) 8, 9, 10, 11, Galerie du Théatre-FrançaisPalais-Royal 1899

Les traducteurs et l’éditeur déclarent réserver leurs droits de traduction et de reproduction pour tous les pays, y compris la Suède et la Norvège.

Cet ouvrage a été déposé au Ministère de l’Intérieur (section de la librairie), en juillet 1899.

José Rizal

Dans cet horrible drame qu’est l’histoire de la Révolution philippine, une figure se détache, noble et pure entre toutes, celle de José Rizal.

Savant, poète, artiste, philologue, écrivain, qui sait quelles belles œuvres, émancipatrices et fécondes, ce Tagal, cet homme de couleur, ce «sauvage», aurait pu donner à sa patrie et à l’humanité si la barbarie européenne ne l’avait stupidement tué?

C’était en effet un talent, une énergie, une force que ce jeune élève de l’Ateneo Municipal qui, à treize ans, à peine sorti de son pueblo natal de Calamba, composait un mélodrame en vers, Junto al Pasig, qu’applaudissait la société élégante de Manille; que cet adolescent qui, avec une ode, A la Jeunesse Philippine, remportait d’abord le premier prix au concours du «Liceo Artistico-Literario», et triomphait encore dans un tournoi littéraire organisé à l’occasion du centenaire de Cervantes, avec une composition en prose, le Conseil des Dieux, empreinte du plus pur hellénisme.

Mais la pauvre science que les Jésuites—plus généreux pourtant que leurs rivaux des autres Congrégations—distribuaient avec parcimonie à leurs élèves ne pouvait lui suffire. Il lui fallait boire aux sources mêmes de la pensée; pour satisfaire cette âme ardente, il fallait toute la flamme de nos grands foyers scientifiques d’Europe. Et, en 1882, ayant à peine dépassé ses vingt ans, il part pour l’Espagne. A Madrid, il a rapidement conquis les grades de Docteur en Médecine et de Licencié en Philosophie et Lettres. Alors, il visite les grandes nations européennes, s’adonnant avec passion à la philologie. A ses deux langues maternelles, le tagal et le castillan, il avait, au cours de ses études classiques, joint le grec, le latin et l’hébreu; passionné pour la littérature et l’art dramatique de l’Empire du Soleil levant, il s’était familiarisé avec le japonais; maintenant c’est le français, c’est l’anglais, c’est l’allemand, c’est l’italien qu’il veut connaître, qu’il lui faut apprendre: il les apprend, il les connaît.

Il habite tour à tour Paris, Bruxelles, Londres, Gand, Berlin, les villes du Rhin, les bords des lacs de Suisse; il s’émerveille des grandeurs de Rome, se laisse charmer par la douceur du beau ciel italien; son esprit s’anime aux héroïques traditions de l’Helvétie, le poète s’intéresse, le rêveur s’émeut aux légendes fantastiques des noires forêts allemandes, des rives escarpées du vieux Rhin.

Mais il n’oublie pas son pays. Il souffre de voir que l’Europe l’ignore, que l’écho de ses souffrances ne traverse pas les larges Océans et pourtant...

Et pourtant alors qu’ici, en Europe, la pensée humaine est libre, là-bas elle est enchaînée. Ici, peu à peu la Raison pourchasse le Dogme; là-bas, le Dogme—et quel Dogme? le plus abrutissant fétichisme!—tient bâillonnée la Raison. Ici on souffre, sans doute, mais on se plaint, mais on crie, mais on se révolte, et parfois, sous la poussée populaire, les pouvoirs chancellent, les trônes s’écroulent, les organismes sociaux parasitaires et oppresseurs s’effondrent; là-bas il faut souffrir en silence, s’avilir en silence, mourir sans une plainte.

Et ses frères de race sont courbés sous ce joug déshonorant, et de ce peuple soumis à un régime politique et religieux que le XVIe siècle eût à peine toléré, pas une voix ne s’élève pour jeter le grand cri de liberté qui a déjà réveillé tant de nations mortes!

Pour éclairer l’Europe trop ignorante et surtout l’Espagne engourdie, pour réveiller la sensibilité de son pays, trop accoutumé à souffrir, il se résolut à présenter le tableau sincère, précis, scientifique, de ses misères et de ses douleurs. En 1886, parut Noli me tangere...

Ouvrez un dictionnaire de médecine et cherchez à ce mot[1q]. Vous verrez quels ulcères douloureux et répugnants sont appelés de ce nom. Oh! oui, n’y touchez pas, si ce n’est pour y porter le fer qui seul peut les guérir; n’y touchez pas non plus, car c’est le danger certain, la mort probable; n’y touchez pas, à moins que vous n’ayez fait le sacrifice de votre vie.

Courageusement, Rizal y porta la main.

Ce livre, c’est toute la question des Philippines. Elles auraient pu, peut-être, s’accommoder encore du régime espagnol si le régime espagnol avait pu devenir la liberté. Elles ne pouvaient tolérer le régime des Moines[2].

Rizal n’attaque pas l’Espagne; il voudrait même, sous l’empire de certains préjugés provenant de son éducation, respecter la religion, mais il prend corps à corps le monstre clérical. Quel que soit le personnage par la bouche duquel il parle, Ibarra, Tasio, Elias, toujours la même conclusion s’impose, c’est toujours le même delenda: il faut détruire les Congrégations. Ce fut, c’est encore le mot d’ordre de l’insurrection d’Aguinaldo.

Les Moines se sentirent touchés. Dès lors, commença contre Rizal une campagne acharnée.

Vous vous souvenez de ce que notre grand Beaumarchais dit de la calomnie et comment, avec cette arme redoutable, Basile espère venir à bout de tous ses ennemis. Ce furent d’abord des insinuations, rien n’était certifié, tout était rendu admissible; puis des injures, de plus en plus grossières; puis des calomnies, d’autant plus venimeuses qu’elles étaient plus infâmes. Et, en même temps que brochures et libelles inondaient les Philippines, la presse aux ordres des Congrégations, à Manille comme dans la péninsule, ouvrait ses colonnes à tout ce qui pouvait être une attaque dirigée contre celui qui n’avait jamais eu en vue que le bonheur de son pays.

Cette première campagne échoua. Lorsqu’en 1887, après cinq ans d’absence, l’auteur de Noli me tangere revint à Manille, il pouvait remercier ses adversaires de ce qu’ils avaient fait pour sa popularité personnelle et pour le retentissement de son œuvre.

Mais, lui présent, la lutte reprit avec une nouvelle vigueur: la terrible accusation de filibustérisme fut lancée, le sol natal devenait dangereux.

En février 1888, il s’embarque pour le Japon et en étudie la littérature et les mœurs. On trouverait sur ce sujet dans ses manuscrits de nombreuses notes du plus vif intérêt. Puis, traversant le Pacifique, il visite les États-Unis de l’Amérique du Nord, revient en Europe et se fixe à Londres où les multiples documents que mettait à sa disposition le «British Museum» lui fournissent des sujets d’étude inépuisables.

C’est là qu’il copia de l’original et enrichit de notes de la plus haute importance les Sucesos de las Islas Filipinas, du Dr. Antonio de Morga, qu’il fit rééditer à Paris en 1890. Depuis l’année 1609, où elle avait été publiée à Mexico, cette œuvre si intéressante avait presque complètement disparu. Seules, quelques rares bibliothèques en possédaient un exemplaire devenu précieux, et les savants, les historiens, les ethnologues se lamentaient et s’étonnaient à bon droit qu’aucun Espagnol n’eût remis en lumière un ouvrage d’une telle valeur. Lord Stanley en avait publié une édition anglaise lorsque parut le travail de Rizal. Il fut accueilli avec enthousiasme par le monde scientifique et le Dr. Ferdinand Blumentritt, dont les travaux sur l’archipel philippin font autorité, écrivit au commentateur de Morga:

«En ton cœur véritablement noble, tu as senti toute la grandeur de l’ingratitude nationale et toi, le meilleur fils de la race tagale, le martyr d’un patriotisme actif et loyal, tu as payé la dette de la nation espagnole, de cette même nation dont les fils dégénérés se moquent de ta race et lui dénient les qualités intellectuelles.»

L’impression de son travail le retint quelque temps à Paris, puis il partit pour Bruxelles et, enfin, en 1890, retourna à Madrid.

Parcourez les colonnes de la Solidaridad où il commença, pour la défense des intérêts des Philippines, une campagne ardente et vous admirerez avec quelle vigueur, avec quelle foi en l’avenir, il s’attaque aux plus redoutables préjugés, aux plus indéracinables abus. Mais, hélas! les querelles de races, l’indifférence du public, l’étroitesse d’esprit des politiciens, la mesquinerie des questions qui sont la raison d’être des partis eurent raison de ses efforts. L’indifférence glacée des gens auxquels il s’adressa et que, ni lui ni ses compagnons de lutte, ne réussirent à réchauffer de leur flamme, le découragea.

Il quitta de nouveau l’Espagne, s’installa en Belgique, à Gand, et y publia un nouveau roman tagal, continuation de Noli me tangere. Ce livre, El Filibusterismo, parut en 1891.

Dans Noli me tangere, Rizal était le poète décrivant et pleurant l’esclavage de sa patrie, arrachant de sa lyre des notes émues, lançant aux quatre vents son cri de douleur et de protestation contre la tyrannie qui asservit et dégrade sa race. Dans El Filibusterismo apparaît l’homme politique, signalant les remèdes, prévoyant l’avenir et proclamant la destruction de la domination espagnole qui tombera brisée, écrasée sous le poids de ses propres fautes. Une traduction de cette œuvre, non moins remarquable que Noli me tangere, est en ce moment en préparation.

Puis suivit dans la Solidaridad une série d’articles, profondément étudiés, où il traçait un tableau animé, coloré, de ce que les Philippines pourraient être dans cent ans; splendides espérances, visions sublimes d’une âme possédée par l’amour de son peuple.

Pour se reposer de ces travaux, il cherchait une noble distraction dans l’art. Blumentritt1 nous révèle une face toute particulière de son talent.

«Rizal, dit-il, fut également un artiste remarquable comme dessinateur et comme sculpteur. J’ai eu en ma possession trois statues en terre cuite, modelées par lui, qui se peuvent considérer comme les symboles de sa vie. L’une, c’est Prométhée enchaîné à un rocher; la seconde dit la victoire de la mort sur la vie: un squelette, recouvert d’un froc de moine, emporte dans ses bras le cadavre d’une jeune fille; la troisième, tenant dans ses mains dirigées contre le ciel une torche allumée, représente le triomphe de la science, de l’esprit sur la mort.»

Mais le soleil de sa patrie l’appelait; la nostalgie l’envahit et, en 1891, il quitta l’Europe. Les sanglants événements de Calamba, son pueblo natal, lui interdisaient l’entrée des Philippines; il s’installa à Hong-Kong. Cependant, bien que le ciel surchargé d’électricité le menaçât des plus terribles orages, la maladie du pays l’emporta sur la prudence et, le 23 décembre 1891, il écrivait au capitaine général Despujols2 la lettre suivante:

«Si Votre Excellence croit que mes faibles services puissent lui être utiles pour lui indiquer les maux du pays et l’aider à cicatriser la plaie ouverte par les récentes injustices, quelle le dise, et, confiant dans votre parole de gentilhomme, certain que vous ferez respecter mes droits de citoyen, je me mettrai immédiatement à vos ordres. V. E. verra et jugera la loyauté de ma conduite et la sincérité de mes engagements. Si elle repousse mon offre, V. E. saura ce qu’elle fait, mieux que personne; mais j’aurai dans l’avenir la conscience d’avoir fait tout ce que je devais pour, sans cesser de rechercher le bien de ma patrie, la conserver à l’Espagne, par une politique solide, basée sur la justice et la communauté des intérêts.»

Despujols accepta ses offres avec reconnaissance et lui promit toute sécurité pour sa personne. En juillet 1892, sans écouter les conseils, les prières même que ses amis lui adressaient, il s’embarqua pour Manille. Quelques jours après il était arrêté, en violation formelle des promesses du capitaine général, et déporté, pour un temps illimité, à Dapitan, dans l’île de Mindanao.

Dès lors, sa vie était menacée. Il avait des ennemis puissants et cruels dont ce premier coup ne devait point assouvir la haine.

Son âme d’acier ne fut point abattue. Il se résigna, heureux encore de ce que, dans son exil, il retrouvait le sol de sa patrie: Et, poète, il chanta:

Vous m’offrez, ô illusions, la coupe consolatrice

Et venez réveiller mes jeunes années...

Merci à toi, tourmente, merci, vents du ciel

Qui, à l’heure propice, avez su couper mon vol incertain

Pour m’abattre sur le sol de mon pays natal.

Puis, toujours désireux d’employer son activité à des œuvres utiles, il fonda des écoles gratuites où il mit en pratique le système d’enseignement Frœbel et ouvrit une clinique ophtalmologique où des malades accoururent de tous les points de l’Extrême-Orient, soignant gratuitement les pauvres. En même temps il s’occupait d’agriculture, reprenait ses études scientifiques et littéraires et préparait un traité philologique, encore inédit, sur les verbes tagals; le manuscrit de ce dernier ouvrage est en langue anglaise.

L’exilé était devenu l’instituteur des enfants, le médecin des indigents, l’agronome enseignant aux cultivateurs de nouveaux procédés pour travailler la terre, le savant que ses études revêtaient d’un indéniable prestige, le poète inspiré chantant les espérances et les souvenirs, restant toujours, en toutes circonstances, l’ami loyal et dévoué de tous, du plus haut fonctionnaire comme du gamin le plus déguenillé.

Cette vie dura quatre ans.

En août 1896, il fut transféré à Manille. Le 3 septembre, le paquebot Isla de Panay le prenait à son bord et l’emportait vers Barcelone. Il devait se mettre à la disposition des ministres de la Guerre et des Colonies, auxquels le recommandait vivement le général Blanco.

Tandis que le vaisseau voguait à la surface des mers, de nombreux câblogrammes étaient échangés entre les Ordres religieux et les hautes personnalités de la Péninsule. Les moines, qui sentaient leur victime leur échapper, redoublèrent d’efforts et de rage. Ils affirmèrent leur volonté et, comme toujours en Espagne, leur volonté fut faite.

Débarqué à Barcelone le matin du 6 octobre, Rizal fut immédiatement conduit à la citadelle de Montjuich. Le même jour à 2 heures de l’après-midi, il était amené devant le général Despujols qu’il retrouvait comme gouverneur militaire de Barcelone. Que se dirent ces deux hommes pendant les trois heures que dura leur conversation? Combien dramatique dut être ce dialogue entre la loyale franchise de l’écrivain et le jésuitisme militaire du soldat?

À cinq heures du soir, entre une escorte de Gardes civils, il traversait de nouveau la promenade de Colon, dans la cité des comtes, et était réembarqué sur le Colon, en partance pour Manille. Le 13 octobre, il posait le pied sur le sol de sa patrie et se voyait aussitôt incarcéré au Fort de Santiago.

Le 30 décembre 1896, au lever de l’aurore, son sang rédempteur arrosait le champ historique de Bagumbayan...

La blessure saigne encore au cœur des Philippines. Nous ne chercherons ni à éclaircir les faits, ni à établir les responsabilités personnelles. La caste théocratique a commis le crime, elle en subira le châtiment. Pas plus que les généraux de la catholique Espagne, ceux de la protestante Amérique ne réussiront à l’imposer à un peuple qui la rejette avec plus de dégoût encore que de haine.

Mais n’anticipons pas sur le jugement de l’impartiale histoire. Le jour de la justice et du châtiment est venu et les bourreaux seront punis qui n’auraient point entendu la voix de leur conscience. Dans l’ombre où ils se terrent, le regret du pouvoir perdu, bien plus que le remords de leurs forfaits, les mordra au cœur et infiltrera dans leurs veines son mortel venin.

—Repose en paix, Rizal, te disent tes amis, jamais ton souvenir ne s’effacera de nos âmes, la couche de l’oubli n’est point celle où tu dormiras. Pour ton pays, tu es passé de cette vie éphémère à la vie d’immortalité; tes œuvres vivront éternellement avec ta mémoire pour la honte de tes ennemis, pour l’enseignement des générations futures...

—Repose en paix, Rizal, ajoute ton peuple, quand les Philippines seront devenues maîtresses de leurs destinées, elles sauront rendre à tes cendres les honneurs qui leur sont dus; quand elles régiront leur propre histoire elles y voudront inscrire ton nom en lettres d’or, à côté des noms de ceux qui ont souffert le même martyre pour la même cause sainte.

En attendant ce jour, dont nous voyons dès maintenant poindre la rouge aurore, que te suffise la reconnaissance que t’ont vouée, avec tes frères de race, tous ceux qui, dans le monde, luttent pour assurer aux hommes une juste part de bonheur et de liberté.

Henri LUCAS.

D’après les renseignements fournis par M. P. Mario.

1 Inter. Archiv. für Aetnographie, 1897, tome X.

2C’est le même Despujols qui, comme gouverneur de Barcelone, présida aux horreurs de Montjuich.

Ma dernière pensée

Adieu, Patrie adorée, pays chéri du soleil,

Perle de la mer d’Orient, notre Eden perdu.

Je vais joyeux te donner ma triste et sombre vie.

Et fût-elle plus brillante, plus fraîche, plus fleurie,

Je la donnerais encore pour toi, je la donnerais pour ton bonheur.

Sur les champs de bataille, dans le délire des luttes,

D’autres s’offrent tout entiers, sans hésitation, sans remords;

Qu’importe le lieu du sacrifice, les cyprès, le laurier ou le lys,

L’échafaud ou la rase campagne, le combat ou le supplice cruel,

L’holocauste est le même quand le réclament la Patrie et le foyer.

Je meurs au moment où je vois se colorer le ciel,

Quand surgit enfin le jour derrière la cagoule endeuillée de la nuit;

S’il te faut de la pourpre pour teindre ton aurore,

Prends mon sang, épands-le à l’heure propice,

Et que le dore un reflet de sa naissante lumière.

Mes rêves d’enfant à peine adolescent,

Mes rêves de jeune homme déjà plein de vigueur,

Furent de voir un jour, joyau de la mer Orientale,

Tes yeux noirs séchés, ton tendre et doux front relevé,

Sans pleurs, sans rides, sans stigmates de honte.

Songe de ma vie entière, ô mon âpre et brûlant désir,

Salut! te crie mon âme qui bientôt va partir,

Salut! oh! qu’il est beau de tomber pour que ton vol soit libre,

De mourir pour te donner la vie, de mourir sous ton ciel,

Et de dormir éternellement sous ta terre enchantée.

Sur mon sépulcre, si tu vois poindre un jour

Dans l’herbe épaisse une humble et simple fleur,

Approche-la de tes lèvres et y embrasse mon âme;

Que je sente sur mon front descendre dans la tombe glacée,

Le souffle de ta tendresse, la chaleur de ton haleine.

Laisse la lune m’inonder de sa lumière tranquille et douce,

Laisse l’aube épanouir sa fugace splendeur,

Laisse gémir le vent en long murmure grave,

Et, si quelque oiseau sur ma croix descend et se pose,

Laisse l’oiseau chanter son cantique de paix;

Laisse l’eau des pluies qu’évapore le brûlant soleil

Remonter pure au ciel emportant ma clameur,

Laisse un être ami pleurer ma fin prématurée,

Et, par les soirs sereins, quand une âme pour moi priera,

Prie aussi, ô Patrie! prie Dieu pour mon repos.

Prie pour tous ceux qui moururent sans joie,

Pour ceux qui souffrirent d’inégalables tourments,

Pour nos pauvres mères gémissant leur amertume,

Pour les orphelins et les veuves, pour les prisonniers qu’on torture,

Et prie aussi pour toi qui marches à la Rédemption finale.

Et quand dans la nuit obscure s’enveloppera le cimetière

Et que seuls les morts abandonnés y veilleront,

Ne trouble pas le repos, ne trouble pas le mystère;

Si, parfois, tu entends un accord de cithare ou de psalterion

C’est moi, chère Patrie, c’est moi qui te chanterai.

Et quand ma tombe, de tous oubliée,

N’aura plus ni croix ni pierre qui marquent sa place,

Laisse le laboureur y tracer son sillon, la fendre de sa houe,

Et que mes cendres, avant de retourner au néant,

Se mélangent à la poussière de tes pelouses.

Lors peu m’importera que tu m’oublies,

Je parcourrai ton atmosphère, ton espace, tes rues;

Je serai pour ton oreille la note vibrante et limpide,

L’arome, la lumière, les couleurs, le bruit, le chant aimé,

Répétant à jamais le principe de ma foi.

Patrie idolâtrée, douleur de mes douleurs,

Chères Philippines, écoute l’ultime adieu;

Je laisse tout ici, ma famille, mes amours,

Je m’en vais où il n’y a ni esclaves, ni bourreaux, ni tyrans,

Où la foi ne tue pas, où celui qui règne est Dieu.

Adieu, parents, frères, parcelles de mon âme,

Amis de mon enfance au foyer perdu.

Rendez grâces: je me repose après le jour pénible.

Adieu, douce étrangère, mon amie, ma joie,

Adieu, êtres aimés: mourir c’est se reposer!

José Rizal.

A ma Patrie

L’histoire des souffrances humaines nous révèle l’existence d’un cancer dont le caractère est tel que le moindre contact l’irrite et réveille les douleurs les plus aiguës. Chaque fois qu’au milieu des civilisations modernes j’ai voulu l’évoquer, soit pour m’accompagner de tes souvenirs, soit pour te comparer aux autres pays, ta chère image m’est apparue comme rongée par un hideux cancer social.

Désirant ta santé qui est notre bonheur et cherchant le meilleur remède à tes souffrances, je ferai avec toi ce que faisaient les anciens avec leurs malades: ils les exposaient sur les marches du temple pour que tous ceux qui venaient adorer la Divinité leur proposassent un remède.

Aussi m’efforcerai-je de décrire fidèlement ton état, sans atténuations; je lèverai une partie du voile qui cache ton mal, sacrifiant tout à la vérité, même l’amour de ta gloire, mais, comme ton fils, aimant passionnément jusqu’à tes vices, jusqu’à tes faiblesses.

Europe 1886.

José Rizal.

Au Pays des moines

I

Une réunion

C’était vers la fin du mois d’octobre; don Santiago de los Santos, plus connu sous le nom de Capitan Tiago, donnait un dîner et bien que, contre sa coutume, il ne l’eût annoncé que dans l’après-midi même, c’était déjà le thème de toutes les conversations, non seulement à Binondo, mais dans les autres faubourgs de Manille et jusque dans la ville. Capitan Tiago passait alors pour le propriétaire le plus fastueux et l’on savait que les portes de sa maison, comme celles de son pays, n’étaient fermées à personne qu’au commerce et à toute idée nouvelle ou audacieuse.

La nouvelle se répandit donc avec une rapidité électrique dans le monde des parasites, des oisifs et des bons à rien que Dieu créa, par un effet de sa bonté infinie, et multiplia si généreusement à Manille.

Le dîner se donnait dans une maison de la calle de Anloague et l’on pourrait encore la reconnaître, si toutefois les tremblements de terre ne l’ont pas ruinée. Nous ne croyons pas que son propriétaire l’ait fait démolir, Dieu ou la Nature se chargeant ordinairement ici de ce genre de travaux, ainsi que de quelques autres pour lesquels ils ont passé contrat avec notre gouvernement. D’un style commun dans le pays, cet édifice suffisamment grand était situé près d’un bras du Pasig[4], appelé aussi bouche de Binondo; comme toutes les rivières de Manille, ce rio entraîne les multiples détritus des bains, des égouts, des blanchisseries, des pêcheries; il sert aussi de moyen de transport et de communication et fournit même de l’eau potable, si tel est le gré du porteur d’eau chinois. A peine si, sur une distance d’environ un kilomètre, cette puissante artère du faubourg où le trafic est le plus important, le mouvement le plus actif, est dotée d’un pont de bois délabré d’un côté pendant six mois et infranchissable de l’autre le reste de l’année, ce dont, pendant la saison des chaleurs, les chevaux profitent pour sauter à l’eau, à la grande surprise du mortel distrait qui, dans la voiture, sommeillait tranquillement ou philosophait sur les progrès du siècle.

La maison de Capitan Tiago est un peu basse et de lignes assez incorrectes. Un large escalier de balustres verts, tapissé de distance en distance, conduit du vestibule pavé d’azulejos1 à l’étage principal, entre des vases et des pots de fleurs placés sur des piédestaux chinois bigarrés, parsemés de fantastiques dessins.

Si nous montons par cet escalier, nous entrons dans une large salle, appelée ici caida, qui cette nuit sert à la fois de salle à manger et de salon pour la musique. Au milieu, une longue table ornée profusément et luxueusement semble attendre le pique-assiettes et lui promettre les plus douces satisfactions en même temps qu’elle menace la timide jeune fille, la dalaga ingénue qui, pendant deux mortelles heures, devra subir la compagnie d’individus bizarres, dont le langage et la conversation ont d’ordinaire un caractère très particulier.

Par contraste avec ces préparatifs mondains, les tableaux bariolés qui pendent aux murailles représentent des sujets religieux: le Purgatoire, l’Enfer, le Jugement dernier, la Mort du Juste, la Mort du Pécheur; au fond, emprisonné dans un cadre Renaissance aussi élégant que splendide et sculpté par Arévalo, une curieuse toile de grandes dimensions représentant deux vieilles femmes... l’inscription porte: Notre-Dame de la Paix et du Bon Voyage, vénérée à Antipolo, costumée en mendiante, visite pendant sa maladie la pieuse et célèbre capitana Inès2. Si cette composition ne révélait ni beaucoup de goût ni grand sens artistique, elle se distinguait par un réalisme exagéré: à en juger par les teintes jaunes et bleues de son visage, la malade semblait déjà un cadavre en putréfaction et les objets; les vases, qui constituent l’ordinaire cortège des longues maladies étaient reproduits avec la minutie la plus exacte. Le plafond était plus agréablement décoré de précieuses lampes de Chine, de cages sans oiseaux, de sphères de cristal étamé rouges, vertes et bleues, de plantes aériennes fanées, de poissons desséchés et enflés, ce que l’on nomme des botetes, etc.; du côté dominant la rivière, de capricieux arceaux de bois, mi-chinois, mi-européens, laissaient voir sur une terrasse des tonnelles et des berceaux modestement illuminés par de petites lanternes en papier de toutes couleurs.

La salle était éclairée par des lustres brillants se reflétant dans de larges miroirs. Sur une estrade en bois de pin était un superbe piano à queue d’un prix exorbitant, d’autant plus précieux ce soir que personne n’en touche. Au milieu d’un panneau, un grand portrait à l’huile représentait un homme de figure jolie, en frac, robuste, droit, symétrique comme le bâton de borlas3 tenu entre ses doigts rigides, couverts de bagues.

La foule des invités remplissait presque la salle, les hommes étaient séparés des femmes comme dans les églises catholiques et les synagogues. Seule, une vieille cousine de Capitan Tiago recevait les dames; elle paraissait assez aimable mais sa langue écorchait un peu le castillan. Toute sa politesse consistait à offrir aux Espagnoles un plateau de cigarettes et de buyos[5]4 et à donner sa main à baiser aux Philippines, exactement comme les moines. La pauvre vieille, finissant par s’ennuyer, profita du bruit causé par la chute d’une assiette pour sortir précipitamment en grommelant des menaces contre les maladroits.

Elle ne reparut pas.

Soit que les images religieuses les incitassent à garder une dévote attitude, soit que les femmes des Philippines fissent exception, le côté féminin de l’assemblée restait silencieux; à peine entendait-on parfois le souffle d’un bâillement étouffé derrière l’éventail; à peine les jeunes filles murmuraient-elles quelques paroles, conversation banale se traînant mourante de monosyllabes en monosyllabes, semblable à ces bruits que l’on entend la nuit dans une maison et que causent les souris et les lézards. Les hommes, eux, étaient plus bruyants. Tandis que dans un coin quelques cadets parlaient avec animation, deux étrangers, vêtus de blanc, les mains croisées derrière le dos, parcouraient la salle d’un bout à l’autre comme font, sur le pont d’un navire, les passagers lassés du voyage. Le groupe le plus intéressant et le plus animé était formé de deux religieux, de deux paysans et d’un militaire, réunis autour d’une petite table sur laquelle étaient du vin et des biscuits anglais.

Le militaire, vieux lieutenant, haut de taille, la physionomie bourrue, semblait un duc d’Albe mis au rancart dans la hiérarchie de la garde civile; il parlait peu et d’un ton dur et bref. L’un des moines, jeune dominicain, beau, coquet, brillant comme la monture d’or de ses lunettes, affichait une gravité précoce; c’était le curé de Binondo. Quelques années auparavant, il avait été chanoine de Saint-Jean-de-Latran. Dialecticien consommé, jamais l’habile argumentateur B. de Luna n’avait pu l’embrouiller ni le surprendre; il s’échappait des distinguo comme une anguille des filets du pêcheur. Il parlait peu et semblait peser ses paroles.

L’autre moine, par contre, parlait beaucoup et gesticulait plus encore. Bien que ses cheveux commençassent à grisonner, il paraissait avoir conservé toute la vigueur de sa nature robuste. Son allure, son regard, ses larges mâchoires, ses formes herculéennes lui donnaient l’air d’un patricien romain déguisé. Il semblait gai cependant et, si le timbre de sa voix était brusque comme celui d’un homme qui ne s’est jamais mordu la langue, dont la parole est tenue pour sainte et incontestable, son rire joyeux et franc effaçait la désagréable impression de son aspect, à tel point qu’on lui pardonnait d’exhiber dans la salle des pieds sans chaussettes et des jambes velues qui auraient fait la fortune d’un Mendieta aux foires de Quiapo5.