Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

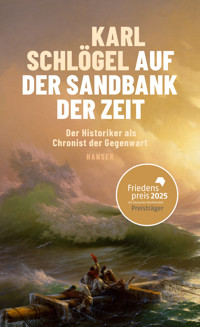

Vom Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2025: Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine freie, demokratische Welt Karl Schlögel hat in seinen Büchern einem großen Publikum die Geschichte Osteuropas vermittelt. Doch das war ihm nie genug. Als Zeitgenosse beobachtet er mit dem Blick des Historikers die Umbrüche seit 1989 und notiert mit seismografischem Gespür die Verschiebungen gesellschaftlicher und politischer Kräfteverhältnisse. Noch im unscheinbarsten Detail des Alltags erkennt er Zeichen des Wandels. Stilistisch brillant berichtete er aus den Zentren und Provinzen Osteuropas, ein engagierter Kämpfer für eine liberale und demokratische Welt, erst recht nach der russischen Annexion der Krim 2014. Dieser Band versammelt Texte aus den letzten Jahren, die unentbehrlich sind zum Verständnis der Gegenwart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Vom Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2025: Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine freie, demokratische WeltKarl Schlögel hat in seinen Büchern einem großen Publikum die Geschichte Osteuropas vermittelt. Doch das war ihm nie genug. Als Zeitgenosse beobachtet er mit dem Blick des Historikers die Umbrüche seit 1989 und notiert mit seismografischem Gespür die Verschiebungen gesellschaftlicher und politischer Kräfteverhältnisse. Noch im unscheinbarsten Detail des Alltags erkennt er Zeichen des Wandels. Stilistisch brillant berichtete er aus den Zentren und Provinzen Osteuropas, ein engagierter Kämpfer für eine liberale und demokratische Welt, erst recht nach der russischen Annexion der Krim 2014. Dieser Band versammelt Texte aus den letzten Jahren, die unentbehrlich sind zum Verständnis der Gegenwart.

Karl Schlögel

Auf der Sandbank der Zeit

Der Historiker als Chronist der Gegenwart

Hanser

Übersicht

Cover

Über das Buch

Titel

Über Karl Schlögel

Impressum

Inhalt

Vorwort

Die Ordnung im Kopf und die Unordnung der Welt

Wie von einem Blitzstrahl erhellt — deutsche Szene nach dem 24. Februar 2022

Gestrandet auf der Sandbank der Zeit: oder wie man lernt, sein Russlandbild neu zusammenzusetzen

Charkiw. Der Krieg wird nicht nur an der Front entschieden

Städte lesen, Stadtpläne

Doppelgedächtnis: Debatten über Europa

Dabei sein, wenn Europa neu vermessen wird

Narrative der Gleichzeitigkeit oder die Grenzen der Erzählbarkeit von Geschichte

Melancholie und Geschichtsschreibung

Putin: Meisterchoreograf der Macht

Putinismus als Stil

Die neue russische Diaspora

Nachweise

Anmerkungen

Vorwort

Man möchte am liebsten in Deckung gehen vor den fast im Stundentakt hereinbrechenden Meldungen aus der Ukraine. Dabei sind es nur Nachrichten und Bilder, nicht Drohnen, die in Cherson auf Menschenjagd gehen und ganze Straßenzüge in Charkiw in Schutt und Asche legen. Krieg in Europa, nur eineinhalb Flugstunden von Berlin: und das keine dreißig Jahre nach dem historischen Augenblick, als die Mauer fiel und die Menschen in den Metropolen des östlichen Europas die Diktaturen zum Einsturz brachten. Für das westliche Publikum war es, wenn es nur bereit dazu war, der Beginn einer Entdeckungsreise in ein weithin vergessenes Europa, eine Osterweiterung des Bewusstseins, mit neu gezogenen Grenzen, Zentren und Peripherien — auch übergroßen Erwartungen und nicht minder großen Enttäuschungen. Aber dass diese Umwälzungen in einen Krieg münden und die Frage von Krieg und Frieden achtzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder auf die Tagesordnung gesetzt würde, das hatte eher zum Nicht-Vorstellbaren gehört.

Historiker wenden ihre ganze Kraft auf die Vergegenwärtigung der Vergangenheit und auf die Schlüsse, die sie daraus ziehen. Jetzt sind sie als Zeitgenossen, die sie auch sind, eingeholt von der Gegenwart und konfrontiert mit allen Fragen, die sie bisher an die Vergangenheit hatten richten können, und zwar im Ernstfall und in Echtzeit. Wie verschafft man sich ein Bild von der Wirklichkeit in rasend beschleunigter Zeit? Wie steht es um »sine ira et studio« im Tumult der Ereignisse? Wie geht Distanz, auf die man achten muss, zusammen mit jener Anteilnahme, die wir Opfern von Unrecht und Gewalt doch schulden? Wie finden wir eine Sprache, die Geschehnissen angemessen ist, die trotz alles Wissens um historische Katastrophen und Gewalterfahrungen unsere Vorstellungskraft übersteigen? Wo sind die Begriffe, in denen sich fassen läßt, was vor unseren Augen passiert? Für jemanden wie mich, der sich mit Kultur und Geschichte der russischen und sowjetischen Welt nicht nur beruflich beschäftigt hat, ist der russische Krieg gegen die Ukraine die Infragestellung all dessen, was mir an Leben und Schicksal dieses Landes teuer war und ist. All die über uns hereinstürzenden Ereignisse berühren nicht nur Einzelaspekte, sondern das Geschichtsdenken insgesamt, eine Herausforderung, in der auch eine Chance liegt. Die Erkundung des östlichen Europas, formuliert in den 1980er-Jahren in meinem Buch Die Mitte liegt ostwärts, führt jetzt wieder zurück in die Ukraine, auf den Schauplatz, an dem sich nicht nur das Überleben einer freien Ukraine, sondern auch die Zukunft Europas entscheidet.

Für die Idee, dieses Buch mit einer Auswahl von für mich wichtigen Texten herauszugeben, danke ich dem Hanser Verlag, meinem Verleger Jo Lendle und meinem Lektor Dr. Tobias Heyl von ganzem Herzen.

Karl Schlögel, Berlin im August 2025

Die Ordnung im Kopf und die Unordnung der Welt

Ich hatte 2014 nach der russischen Annexion der Krim geschrieben: »Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird; ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben werden; ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss: die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden.« Das war vor acht Jahren und gilt jetzt, nach dem 24. Februar 2022, noch viel mehr, wie die schon leicht inflationär sich ausbreitende Wendung von der »Zeitenwende« belegt. Wir waren, wie es hieß, fassungslos. Es war etwas geschehen, »das wir uns nicht vorstellen konnten«. Die Ereignisse seither haben unserer Vorstellungskraft aufgeholfen, man muss sich die neue Wirklichkeit jetzt nicht mehr vorstellen, sondern nur genau hinsehen, sie hat uns eingeholt, hinterrücks überholt.

Ukraine als terra incognita. Dieses große Land hat es für uns lange nicht gegeben, oder nur als Rand, als Störfaktor. Es kam im Erfahrungshorizont der Nachkriegsgeneration, die im Schatten des Eisernen Vorhangs aufgewachsen ist, nicht vor oder nur durch eine bestimmte Brille: russozentrisch, imperial, als Hinterhof des Reiches, ewig unter Nationalismus- und Antisemitismus-Generalverdacht, den man sich erlauben kann, wenn man keine Ahnung von der ukrainischen Geschichte hat. Für die Europäer, auch die gebildeten, existierte dieses Land nicht: trotz tausendjährigem Kyjiw, der Treppe von Odessa, dem Charkiw der Moderne, der Geschichte der Vielvölkerstädte, einem Land, das in den nachsowjetischen Jahrzehnten auf dem Weg zu einem normalen offenen europäischen Land mit Qualitäten eines Tigerstaates war: überall neuen Flughäfen, selbstsicher auf der europäischen Bühne, einer Generation, die weltläufig geworden war, unterwegs in Europa, mit einer faszinierenden Literatur, ein Land, das nichts wollte, als sein Leben neu einzurichten, in Ruhe gelassen zu werden, ohne Mission und Welterrettungsambitionen. Die Bilder, die wir jetzt sehen, zeigen uns, dass diese ganze Geschichte eines großen Landes, einer selbstbewusst gewordenen und aktiven Nation ins historische Abseits zurückgebombt werden soll. Die Terra incognita eines allzu lange westzentrierten und selbstgenügsamen Europas ist Territorium für urban warfare, Panzerschlachten, verbrannte Erde geworden. Ihre besten Kenner sind jetzt die Reporter vor Ort, die Protokollanten des Widerstandes, die Dokumentaristen und Spurensucher der Kriegsverbrechen, die Experten für Terrainkunde. Die Karte dieses großen und wunderbaren Landes wird neu gezeichnet. Ob wir wollen oder nicht: wir werden zu Augenzeugen, wir sind Zuschauer, die Zaungäste eines beispiellosen Kampfes.

Einbruch der Gewalt. Gewalt war für meine Generation etwas, was sich in den Fernsehnachrichten und in Filmen abspielte. Die Postwar-Generation in Europa hatte in der Regel keine eigenen Erfahrungen mit Gewalt, sie kannte zwar die Bilder aus Vietnam, Afghanistan, Bagdad, Srebrenica, Aleppo, Grosny. Was sich jetzt abspielt, spielt sich in nächster Nähe ab, in Städten, die unsere Nachbarstädte sind mit allem, was dazugehört. Die Handykameras sind überall, die abgefangenen Gespräche der Soldateska werden jetzt mitgehört von Millionen auf der ganzen Welt. Leichen am Straßenrand, Massengräber, Berichte von Vergewaltigungen, Plünderung, der mörderische Raketenbeschuss — das sind alles nur hilflose Abstraktionen —, es geschieht jetzt, hier, in unseren Städten. »Der Firnis der Zivilisation ist dünn« — noch so eine Art von Allgemeinplatz, der den Schreck, den Schock auffangen und in die kultivierte Sprache des disziplinierten Diskurses überführen soll. Solche Wucht an Zerstörungskraft haben wir in Europa seit den Bildern von der Zerstörung Warschaus oder den Ruinen Dresdens nicht mehr gesehen.

Russland denken. Zur kulturell-mentalen Erbschaft, aus der wir uns derzeit herausarbeiten, gehört der »deutsche Russlandkomplex« (Gerd Koenen). Er ist die andere Seite der Ukraine-Ignoranz. Alle Blicke, alle Aufmerksamkeit war — bis vor Kurzem jedenfalls — auf Russland fokussiert, von Russland absorbiert. Es ist ein über alle Zäsuren und Brüche hinwegführender, aus der Reichstradition stammender Komplex, der bis heute anhält und sich in Formulierungen wie »gemeinsame Grenzen zwischen beiden Nachbarn« immer wieder äußert. Gerd Koenen hat diesem Komplex ein großes Buch gewidmet. Dazu gehören alle möglichen Zeitschichten und Facetten: Peter der Große und Leibniz, die rebellische russische Intelligenzija in den Hörsälen von Göttingen und Berlin, Rilke und Pasternak, die sowjetische Avantgarde und die Weimarer Republik, Rapallo und Molotow-Ribbentrop, das Kriegserlebnis im Osten und die Kriegsgefangenschaft, eine Kindheitserinnerung an die russischen — in Wahrheit: sowjetischen — Soldaten in den Garnisonstädten der DDR, die Gorbatschow-Manie und die standing ovations für einen Deutsch sprechenden, Schiller zitierenden KGB-Beamten und späteren russischen Präsidenten im deutschen Bundestag. Vieles kommt hier zusammen, der Lobbyismus deutscher Unternehmer und Netzwerker, aufrichtige Faszination für das große Land und sentimentaler Russenkitsch. Das Bewusstsein der Schuld für die deutschen Verbrechen auf sowjetischem Boden erstreckt sich auf Russland — bis in die jüngste Zeit jedenfalls —, und ein Projekt wie Nordstream 2 wurde vom Bundespräsidenten vor noch nicht langer Zeit sogar mit einem Verweis auf deutsche Schuld und Wiedergutmachung für deutsche Verbrechen legitimiert.

Für die Ukraine und Belarus galt diese Aufmerksamkeit, Verständnisinnigkeit und Empathie nie, obwohl es genug Gründe dafür gegeben hätte: die deutsche Besatzungszeit, die Tausende von niedergebrannten Dörfern und Städten, die Millionen von Zwangsarbeitern, die Opfer der Shoa auf ukrainischem und belarussischem Boden. Sogar die Existenz einer ukrainischen Nation wurde von gebildeten Leuten — Helmut Schmidt — in Abrede gestellt.

Jenseits der spezifisch deutschen Wahrnehmung Russlands bleibt die Frage, wie das postsowjetische Russland selbst beschrieben und eingeschätzt werden kann. Denn einer der Gründe für die Überrumpelung durch den Krieg ist gewiss auch die Unsicherheit, womit man es mit dem postsowjetischen Russland zu tun hatte: mit einem autokratischen, autoritären, staatskapitalistischen, kleptokratischen, neo-imperialen, neo-totalitären oder nach Bandenprinzipien organisierten System. Man hatte im vergangenen Jahrhundert mit der Auflösung von Imperien, postkolonialen Bewegungen und Staats- und Nationsbildungen zu tun — British Empire, Frankreich, Spanien. Eine Staats- und Nationsbildung, die aus einem über mehrere Jahrhunderte gewachsenen und zuletzt sozialistisch geprägten Imperium hervorgegangen war — damit hatte man es noch nie zu tun, und alle Soviet und Post-Soviet Studies konnten nicht helfen, das in seiner Art neuartige Gebilde angemessen zu beschreiben. Der Hype der Post-Colonial Studies hat Russland nicht wirklich erreicht. Nicht nur die Politik und Diplomatie war vom jüngsten Stadium Russlands unter Putin — »Putinismus« — überfordert, sondern auch die für Analyse zuständigen Thinktanks. Das Ringen um eine Charakterisierung des Putinismus und dessen Idee vom »Dritten Imperium« erinnert in vielem an die Theoretisierungsversuche der Zwischenkriegszeit, mit dem Faschismus und Nationalsozialismus klarzukommen. Der Name, wenn er nicht nur der Name für das unüberbietbar Böse, also »Faschismus« sein soll, wird sich gewiss noch einstellen, die Suchbewegung ist im Gange: Neo-Totalitarismus, Russo-Faschismus oder der Neo-Logismus Raschismus (gebildet aus Russia und Facism), seltsamerweise kommt die longue durée des Stalin’schen Imperiums am wenigsten vor.

Das Ende der bisherigen Erinnerungskultur. Unweigerlich legen sich über die uns wohlvertrauten, um nicht zu sagen: ikonisch gewordenen Bilder von Gräueln und Zerstörung neue Bilder, über das uns aus der Geschichte bekannte bildnerische und rhetorische Vokabular eines der Gegenwart. Über die Topografien des Terrors aus dem 20. Jahrhundert legt sich eine neue Schicht. Die Geschichte der genozidalen Ideologien und Praktiken wird fortgeschrieben, auf der Höhe der Gegenwart, archaisch und postmodern raffiniert zugleich. In der vom Krieg überzogenen Ukraine leben noch Menschen, neunzigjährige, die sich nachts in den Keller schleppen, die sich an den Einmarsch der Deutschen 1941 erinnern. Sie haben für die Invasoren spontan die nächstliegende Bezeichnung: Faschisten. Sie haben das ganze Repertoire von Terror und Okkupation schon einmal durchlebt: Einkesselung, Blockade, Deportation, Kollaboration. Darunter finden sich Männer und Frauen, die schon einmal in Konzentrationslager im Reich geschafft worden sind oder durch Zufall die Massaker überlebt haben, die jetzt aber von einer russischen Bombe getötet worden sind — wie der Buchenwaldhäftling Boris Romantschenko, der jetzt in den Trümmern Charkiws ums Leben gekommen ist. Viele der Orte, die jetzt umkämpft sind, sind schon auf den Karten der deutschen Wehrmacht zu finden, Slowjansk, Kramatorsk, Mariupol. Orte, an denen die Deutschen die ukrainischen Juden ermordet haben, sind in den jetzigen Kämpfen wieder unter Beschuss geraten: Babyn Jar in Kyjiw, die Menorah in Drobyzkyj Jar in Charkiw, Uman, ein Zentrum des jüdischen Lebens, das alljährlich von Abertausenden orthodoxer Juden aus aller Welt besucht wird. Neben den Massengräbern, die man in fast jeder ukrainischen Stadt finden kann — von Stalins und von Hitlers Spezialkommandos —, sind neue Massengräber ausgehoben worden. Die Bilder von den Panzerkolonnen der Okkupanten gleichen sich, nur dass sie diesmal aus dem Osten rollen. Die Fotos der Landser, die millionenfach von der Ostfront in die Heimat geschickt wurden, werden jetzt ergänzt von den Selfies der jungen Okkupanten. Die Rede der russischen Angreifer von der »endgültigen Lösung der ukrainischen Frage« kommt uns, die wir zusammenzucken, wenn wir von einer Endlösung hören, irgendwie bekannt vor.

Es gibt kein Zurück zu einer Erinnerungspolitik, die die neueste Erfahrung ignoriert. Die Topografien von Verbrechen und Widerstand in Europa werden neu gezeichnet, kaum ein Begriff wird unberührt bleiben von der neuesten Erfahrung. Nicht einmal ein argloses Hören von russischer Musik oder die für nichts verantwortliche Sprache wird von der Kontamination durch das Verbrechen verschont bleiben — die Deutschen im Ausland in den 1950er-Jahren können davon ein Lied singen.

Vom Veralten von Denkformen und Modellen. Die Wirklichkeit — vielleicht fragen sich manche, ob es so etwas überhaupt gibt — hat die Vorstellung, die wir uns von ihr gemacht haben, überholt. In Zeiten des Umbruchs, der sogenannten geschichtlichen Zäsuren und Zeitenwenden werden diese Erfahrungen gleichsam suspendiert, in eine Klammer gerückt, relativiert, vielleicht sogar annulliert. Man sucht für die Krisenbewältigung nach Mustern, Vorbildern, vielleicht sogar Lehren aus der Geschichte, und flüchtet sich leicht in die falsche Gewissheit, die die Analogie bietet. Sie erweist sich schnell als Falle.

Etwas Ähnliches gilt für Zukunftsprognosen. Zukünfte sind ja meist aus der Gegenwart extrapolierte Projektionen. Die sogenannten Zeitenwenden und Zäsuren sind die Stunde der Propheten — ob apokalyptisch oder heilsgeschichtlich. Beide — Kassandra und der Prophet — bieten die Gewissheit, für die es in Katastrophen- und Ruinenlandschaften eine unermesslich große Nachfrage gibt. Jörn Leonhard hat jüngst die insgeheime Teleologie bestimmter Geschichtserzählungen und Zukunftsprognosen freigelegt. Die Geschichte soll auf etwas hinausgelaufen sein — auf den Sieg Europas, des Westens, des Kommunismus, des Imperiums usf. Aber das Ordnen der Welt nach Zeitenwenden und Zäsuren sagt vielleicht nicht so sehr etwas aus über den wirklichen geschichtlichen Verlauf mit seinen Brüchen und Kontinuitäten, sondern mehr über das Ordnungsbedürfnis derer, die die Geschichte in eine Ordnung bringen wollen. Ein schwerer Schock für die Vorstellung eines linear oder gar teleologisch ablaufenden Geschichtsprozesses, der out of control, aus dem Ruder gelaufen ist, sich gleichsam programmwidrig verhalten hat. Das ist angsteinflößend, weil alle vertrauten Orientierungen verloren zu gehen drohen — der klassische Augenblick, in dem Pseudoerklärer, Demagogen und Verschwörungsideologen und Welterretter Konjunktur haben.

Gegenwart: »im Dunkel des gelebten Augenblicks«. Der Sitz auf dem Feldherrnhügel, der strategische Blick suggerieren eine Sicherheit, als sei der Feldherr Herr des Verfahrens, während die Sache doch eher im Getümmel der Schlacht, im Tumult, in dem es keinen Überblick gibt, entschieden wird. Man müsste jetzt wahrscheinlich Clausewitz’ Über den Krieg lesen und zurate ziehen. Ich finde für meinen Teil, dass die prägnanteste Formulierung für die Offenheit der Geschichte sich bei Ernst Bloch findet, dort wo er von der Gegenwart als dem »Dunkel des gelebten Augenblicks« spricht. Dort, auf ebener Fläche, in der Gleichzeitigkeit des Neben- und Gegeneinanders, im engen Raum, in dem sich die Gegensätze stoßen, entsteht eine andere Wahrnehmung eines Geschehens, das sich nicht linear oder gar logisch entfaltet. Der Ort der Entscheidung liegt im »Dunkel des gelebten Augenblicks«. Gemeint ist die Situation, die gänzlich offen ist und von der niemand sagen kann, wie das Kräftemessen ausgehen wird. Hier kommt es auf Einsatz an, auf Kraft, auf Zur-rechten-Zeit-am-rechten-Ort-Sein, auf Zufälle, kurz: auf geschichtliche Kontingenz. Man kann auch vom Kairós sprechen, in dem möglich wird, was nach menschlichem Ermessen und herkömmlichem Wissen nicht zu erwarten war und gleichsam hinterrücks geschieht. Kontingenz, in der Prozesse langer Dauer sich in einem Punkt, in einer geschichtlichen Sekunde verdichten und das Ganze zum Kippen bringen. Die Losung für die so verstandene Situation ist nicht eine »Lehre aus der Geschichte«, sondern: Geistesgegenwart und jederzeit auf alles gefasst sein. Warum diese eher abstrakt anmutenden Ausführungen?

Das ukrainische Volk, die ukrainische Nation, die Ukrainer und Ukrainerinnen haben sich entschieden für den Kampf um ihre Unabhängigkeit und Freiheit, für ihre Würde — in einer, wie man dachte, aussichtslosen Position. Auch wir haben die Wahl, wir können uns entscheiden zwischen Sich-Heraushalten und Eingreifen.

Die Entscheidung in Kyjiw und Mariupol als Menetekel. Die Ukraine ist zum Schlachtfeld geworden, auf dem über das Schicksal Europas entschieden wird. Es sind die Ukrainer und Ukrainerinnen, die den Angriff des neototalitären Russland, vielleicht des Russo-Faschismus, abwehren und mit dem Kampf um ihre Freiheit und Unabhängigkeit auch die unsere verteidigen. Wenn es Zeichen der Hoffnung gegeben hat in den letzten Wochen, dann ist dies vor allem und zuerst die Tapferkeit und Intelligenz der Ukrainer, einer wehrhaften Zivilgesellschaft, aber auch die große und spontane Antwort und Hilfsbereitschaft bei uns. Die spontanen Solidaritätskundgebungen überall im Lande zeigen, dass die Reflexe der Solidarität — entgegen allem Gerede vom Leben in Komfortzone und Dekadenz — intakt geblieben oder neu belebt worden sind. Die beispiellose Fluchtbewegung, die Aufnahme von Millionen kann man fast als Europäisierung ex negativo bezeichnen. Ohne es gewollt zu haben oder sogar wider Willen sind wir zu Nachbarn geworden, wie von selbst sickert das Wissen über das Land, von dem wir so wenig wissen, auf tausenderlei Wegen in unsere Lebenswelt ein.

Wir sollen uns aber auch nichts vormachen angesichts der anhaltenden Destabilisierung und der putinistischen Autokorsi in deutschen Städten. Eher sollte man sagen: Endlich tritt sie hervor, »russki mir«, die russische Welt, getarnt unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Russophobie und Diskriminierung aller Russischsprachigen, wo sie doch in Wahrheit eine von russischen Agenturen längst unterwanderte Parallelwelt ist, die mehr dem ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens und Russia Today vertraut als den Nachrichten der Tagesschau. Ob Europa eine Zukunft hat, wird in der Ukraine entschieden, auch darüber, ob Russland einen Weg aus der Sackgasse herausfindet, in die Russland sich von Putin hat führen lassen.

Alle Nachrichten deuten darauf hin, dass im Osten der Ukraine eine furchtbare Schlacht im Gange ist. Es geschieht, was man wiederum für unvorstellbar hält, aber derzeit in Vorbereitung ist: die Feier eines »Tages des Sieges« unter dem Zeichen des Putin’schen Hakenkreuzes Z. Nie ist die Ehre der im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen Hitler gefallenen sowjetischen Soldaten so sehr beschmutzt worden wie von diesem kleinen, niederträchtigen Diktator und Massenmörder. Mariupol wird nicht nur zum Symbol seiner Schande, sondern ist jetzt schon das Symbol für die Tapferkeit und Ehre der Ukrainer geworden — vielleicht auch zum Menetekel des Versagens der Europäer, unseres Versagens.

(30. April 2022)

Wie von einem Blitzstrahl erhellt — deutsche Szene nach dem 24. Februar 2022

Wie erklärt man Ukrainern und Ukrainerinnen, die mit der Waffe in der Hand ihr Land verteidigen und um das Überleben ihres Volkes kämpfen, was in den Köpfen jener deutschen Künstler und Intellektuellen vor sich ging, die gleich in den ersten Wochen nach dem russischen Angriff der Ukraine den Rat gaben, sich zu ergeben? Kollegen, Freunde, Schriftsteller, Leute, die viel in der Welt unterwegs waren und Deutschland kennen, waren entsetzt, nicht zuletzt über die großen Namen, deren Unterschriften sich auf dem Offenen Brief fanden, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, keine Waffen zur Verteidigung des angegriffenen Landes zu liefern.

Man tut sich schwer mit einer Erklärung, wenn man auf eine bloße Entlarvung verzichten will. Irgendwann, wenn Frieden eingekehrt ist, wenn die Ukraine die russische Invasion zurückgeschlagen hat und sich an den Wiederaufbau des zerstörten Landes gemacht hat, werden Historiker Zeit finden, der jüngsten Form des »Verrats der Intellektuellen« (Julien Benda) nachzugehen.

Mehr als sechs Monate sind vergangen, eine Zeit, die ausreichen müsste, um einen Blick zu werfen auf das, was im grellen Licht des Krieges sichtbar geworden ist. In Extremsituationen zeigt sich, was sonst im Verborgenen geblieben ist, unbefragt, ungeprüft. Das gilt auch für das Milieu, das von Berufs wegen dazu berufen ist oder sich berufen fühlt, Sensorium der Gesellschaft, Frühwarnsystem, moralisches Gewissen der Nation zu sein. Was den russischen Krieg gegen die Ukraine angeht, versagten nicht nur die für solche Entwicklungen zuständigen Institutionen der Feindaufklärung, sondern auch die Intelligenz (wenn ein solcher Kollektivsingular zulässig ist).

Schon seit Mitte des Jahres 2021 war ein gigantischer Truppenaufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze im Gange. Man konnte es allabendlich in den Nachrichten sehen, begleitet von Mutmaßungen und hinhaltenden Interpretationen, das berüchtigte Starren des Kaninchens auf die Schlange. Man sah, dass sich dort eine »Drohkulisse« aufbaute, man traute Putin, dem Meister der Eskalationsdominanz, dem scharf kalkulierenden Spieler, der das Chaos zu orchestrieren verstand, alles zu, nur das nicht: einen voll entfalteten, auf die Zerstörung der Ukraine zielenden Krieg. Nun haben uns die neuen Kommunikationsmittel — soziale Medien, Bilder von Smartphones, Satellitenaufnahmen usf. — zu Augen- und Ohrenzeugen, zu Mitwissern in Echtzeit gemacht. Die Ausredeformel aus alten Tagen gilt nicht mehr. Wir sind im Bilde. Wir haben die Raketen gesehen, die auf die Wohnviertel von Kyjiw und Charkiw abgefeuert wurden, die Einschläge der Granaten weitab von der Front, die Metrotunnel mit Hunderttausenden Schutzsuchenden, die von Flüchtlingen überfüllten Bahnsteige der Bahnhöfe, die zerstörten Kirchen, geplünderten Museen, die Archive, die nicht mehr rechtzeitig geborgen werden konnten, die zerschossenen Hochhäuser der Vororte, die Leichen auf den Straßen von Butscha, die Folterspuren an den Körpern der Toten.

Man traut sich nicht, sich die Ungeheuerlichkeit des Gesehenen oder Gehörten einzugestehen. Man hält den spontanen Aufschrei, den Protest zurück, weil man weiß, dass er doch niemandem hilft, sondern eher der Entlastung des eigenen schlechten Gewissens dient. Wir sind betroffen, aber wollen mit dem Betroffenheitsgerede nichts zu tun haben. Wir haben längst verstanden, dass man das Böse und Gewaltsame nicht mit Gebeten erledigen kann. Wir verteidigen den Dialog, auch wenn dieser längst aufgekündigt ist. Wir respektieren die Rede vom »herrschaftsfreien Diskurs«, auch wenn dieser längst illusorisch geworden ist. Wir sind der Schamlosigkeit und Frechheit der Lüge, wie sie von einem Dmitri Peskow, Putins Pressesprecher, tagtäglich vorgetragen wird, nicht gewachsen, weil wir es gewohnt sind, jeden zu Wort kommen zu lassen. Wir haben uns in eine Auseinandersetzung hineinziehen lassen, in der die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, Wirklichkeit und Fiktion, Fakten und Fakes nicht mehr gelten soll. Es sei, so heißt es, eine Frage der Einstellung, der Wahrnehmung, ob ein Krieg Krieg genannt werden darf oder nicht.

Das alles hat der Krieg nun infrage gestellt, uns den Boden, der so sicher war, unter den Füßen weggezogen. Es trat endlich zutage, was sich längst angekündigt hatte. Er hat uns mit einem Raum konfrontiert, der bisher Terra incognita war. Er hat uns mit einer Gewalterfahrung konfrontiert, die uns bisher erspart geblieben war. Er hat uns auf die Höhe der Gegenwart katapultiert und einen Erfahrungsraum geöffnet, auf den wir nicht vorbereitet waren. Wir sind auf etwas gestoßen, das es auf unserer analytischen Matrix noch nicht gegeben hat. Wir sind in eine Gegenwart eingetreten, in der es keine Sicherheiten mehr gibt und alles, was wir für selbstverständlich gehalten haben, aufgehört hat, selbstverständlich zu sein. Denkformen, die uns lange gute Dienste erwiesen haben, erweisen sich als hinfällig. Oder wenigstens defizient. Es bedurfte eines voll entfalteten Krieges, um unsere Aufmerksamkeit auf die Ukraine zu lenken und dieses größte Land Europas auf unserer mentalen Karte einzuzeichnen. Eine Generation, zu deren Vokabular auch Adornos »Verblendungszusammenhang« gehörte, hatte sich selber einem neuen ausgeliefert. Die Ukraine war bis zum 24. Februar für die meisten Deutschen — auch die gebildeten unter ihnen — Fly-over