1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

In "Aufruhr der Engel" entfaltet Anatole France ein faszinierendes Szenario, das die Grenzen zwischen Menschlichkeit und göttlichem Wirken verwischt. Die Geschichte stellt das Schicksal von Mensch und Engel in den Mittelpunkt, indem sie die Herausforderungen und Dilemmata der moralischen Entscheidungen beleuchtet. France kombiniert einen eleganten, fast poetischen Stil mit tiefgründigen philosophischen Überlegungen und hinterfragt die Natur des Guten und Bösen in einem komplexen sozialen und spirituellen Kontext. Die Verbindung von Fabel und Allegorie verleiht dem Werk eine zeitlose Relevanz, die auch moderne Leser anspricht und zum Nachdenken anregt. Anatole France, einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, war ein scharfsichtiger Kritiker seiner Zeit. Seine Erfahrungen als Journalistin und seine Auseinandersetzung mit politischen und sozialen Themen beeinflussten maßgeblich sein literarisches Schaffen. France war der erste französische Literatur-Nobelpreisträger, und seine Werke zeugen von einem tiefen Verständnis der menschlichen Natur und den Problemen der Zivilisation. In "Aufruhr der Engel" spiegelt sich sein unerbittlicher Wunsch wider, die komplexen Beziehungen zwischen Mensch, Gesellschaft und Göttlichkeit zu erforschen. Dieses Buch ist eine eindringliche Lektüre für alle, die an tiefgründigen philosophischen Fragen interessiert sind und sich mit den existenziellen Herausforderungen des Menschseins auseinandersetzen möchten. France führt den Leser auf eine geduldige, aber anspruchsvolle Reise durch die moralischen Abgründe und gibt Einblicke in die innere Zerrissenheit des Menschen. "Aufruhr der Engel" ist nicht nur eine Geschichte, sondern ein Denkanstoß, der in der heutigen Welt weiterhin von Bedeutung ist. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

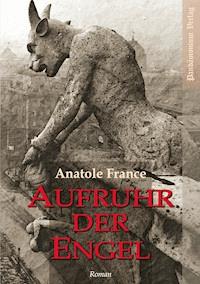

Aufruhr der Engel

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL I

enthält in wenigen Zeilen die Geschichte einer französischen Familie von 1789 bis heute

Der Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens. Zwischen einem moosbewachsenen Vorhof und einem Garten, der im Laufe der Jahre von immer höheren und aufdringlicheren Gebäuden umgeben wurde, erhebt sich das alte Herrenhaus der Familie d'Esparvieu mit seinen drei strengen Stockwerken, in dem jedoch immer noch zwei hohe Kastanienbäume ihre verdorrten Köpfe erheben.

Hier lebte von 1825 bis 1857 der große Mann der Familie, Alexandre Bussart d'Esparvieu, Vizepräsident des Staatsrats unter der Regierung vom Juli, Mitglied der Akademie der Moral- und Politikwissenschaften und Autor eines Aufsatzes über die zivilen und religiösen Institutionen der Nationen in drei Oktavbänden, ein Werk, das leider unvollendet blieb.

Dieser bedeutende Theoretiker einer liberalen Monarchie hinterließ als Erbe seines Namens sein Vermögen und seinen Ruhm, Fulgence-Adolphe Bussart d'Esparvieu, Senator unter dem Zweiten Kaiserreich, der sein Vermögen durch den Kauf von Land, über das die Avenue de l'Impératrice führen sollte, erheblich vergrößerte und der bemerkenswerte Worte zugunsten der weltlichen Macht der Päpste fand.

Fulgence hatte drei Söhne. Der älteste, Marc-Alexandre, trat in die Armee ein und machte eine glänzende Karriere: Er war ein guter Redner. Der zweite, Gaétan, zeigte keine besondere Begabung für irgendetwas und lebte hauptsächlich auf dem Land, wo er jagte, Pferde züchtete und sich der Musik und Malerei widmete. Der dritte Sohn, René, der seit seiner Kindheit für das Rechtswesen bestimmt war, trat von seinem Amt zurück, um nicht an den Ferry-Dekreten gegen die religiösen Orden beteiligt zu sein. Später, als er unter der Präsidentschaft von Monsieur Fallières die Wiederbelebung der Tage von Decius und Diokletian wahrnahm, stellte er sein Wissen und seinen Eifer in den Dienst der verfolgten Kirche.

Vom Konkordat von 1801 bis zu den letzten Jahren des Zweiten Kaiserreichs nahmen alle d'Esparvieus der Messe bei, um ein Beispiel zu geben. Obwohl sie im Innersten ihres Herzens Skeptiker waren, betrachteten sie die Religion als ein Instrument der Regierung.

Mark und René waren die ersten ihrer Rasse, die Anzeichen aufrichtiger Hingabe zeigten. Der General hatte, als er noch Oberst war, sein Regiment dem Heiligen Herzen geweiht, und er praktizierte seinen Glauben mit einer Inbrunst, die selbst für einen Soldaten bemerkenswert war, obwohl wir alle wissen, dass die Frömmigkeit, Tochter des Himmels, die Herzen der Generäle der Dritten Republik als ihren auserwählten Wohnort auf Erden gekennzeichnet hat.

Der Glaube hat seine Wechselfälle. In der alten Ordnung waren die Massen gläubig, nicht so die Aristokratie oder die gebildete Mittelschicht. Im Ersten Kaiserreich war die Armee von oben bis unten völlig unreligiös. Heute glauben die Massen an nichts. Die Mittelschicht möchte glauben und schafft es manchmal, wie Marc und René d'Esparvieu. Ihr Bruder Gaétan hingegen, der Landedelmann, gelangte nicht zum Glauben. Er war Agnostiker, ein Begriff, der von Modebewussten häufig verwendet wird, um den verhassten Begriff des Freidenkers zu vermeiden. Und er bekannte sich offen zum Agnostizismus, entgegen der bewundernswerten Sitte, es für besser zu halten, das Bekenntnis für sich zu behalten.

In dem Jahrhundert, in dem wir leben, gibt es so viele Arten des Glaubens und des Unglaubens, dass zukünftige Historiker Schwierigkeiten haben werden, sich zurechtzufinden. Aber sind wir erfolgreicher darin, den Zustand religiöser Überzeugungen in der Zeit von Symmachus oder Ambrosius zu entwirren?

René d'Esparvieu war ein glühender Christ und tief mit den liberalen Ideen verbunden, die ihm seine Vorfahren als heiliges Erbe vermittelt hatten. Obwohl er sich gezwungen sah, sich einer jakobinischen und atheistischen Republik entgegenzustellen, bezeichnete er sich selbst immer noch als Republikaner. Und es war im Namen der Freiheit, dass er die Unabhängigkeit und Souveränität der Kirche forderte.

Während der langen Debatten über die Trennung und der Streitigkeiten über die Inventare fanden die Synoden der Bischöfe und die Versammlungen der Gläubigen in seinem Haus statt. Während die Mächtigsten dieser Welt, die Prälaten, Generäle, Senatoren, Abgeordneten und Journalisten, im großen grünen Salon zusammenkamen und jede anwesende Seele sich mit zärtlicher Unterwerfung oder erzwungenem Gehorsam Rom zuwandte, während Monsieur d'Esparvieu, den Ellbogen auf den marmornen Kaminsims gestützt, das Zivilrecht dem kanonischen Recht gegenüberstellte und wortgewandt gegen die Enteignung der Kirche von Frankreich protestierte, zwei Gesichter aus anderen Tagen, unbeweglich und sprachlos, auf die moderne Menge herab; rechts vom Kamin, gemalt von David, war Romain Bussart, ein arbeitender Bauer in Esparvieu in Hemdsärmeln und Drillichhose, mit einer rauen und ungeschliffenen Art, die nicht ganz frei von List war. Er hatte guten Grund zu lächeln: Der würdige Mann legte den Grundstein für das Familienvermögen, als er Kirchengüter kaufte. Links, von Gérard in voller Montur und mit Orden geschmückt gemalt, war der Bauernsohn, Baron Emile Bussart d'Esparvieu, Präfekt unter dem Kaiserreich, Hüter des Großen Siegels unter Karl X., der 1837 starb, Kirchenvorsteher seiner Gemeinde, mit Couplets aus La Pucelle auf den Lippen.

René d'Esparvieu heiratete im Jahr 1888 Marie-Antoinette Coupelle, die Tochter von Baron Coupelle, einem Eisenhüttenbesitzer in Blainville (Haute-Loire). Madame René d'Esparvieu war seit 1903 Präsidentin der Gesellschaft Christlicher Mütter. Diese vorbildlichen Eheleute, die ihre älteste Tochter im Jahr 1908 verheiratet hatten, hatten noch drei Kinder zu Hause – ein Mädchen und zwei Jungen.

Léon, der Jüngere, war sieben Jahre alt und hatte ein Zimmer neben seiner Mutter und seiner Schwester Berthe. Maurice, der Ältere, lebte in einem kleinen Pavillon mit zwei Zimmern am Ende des Gartens. Der junge Mann erlangte so eine Freiheit, die es ihm ermöglichte, das Familienleben zu ertragen. Er sah recht gut aus, war klug, ohne zu viel Aufhebens zu machen, und das schwache Lächeln, das nur einen Mundwinkel hob, entbehrte nicht des Charmes.

Mit fünfundzwanzig besaß Maurice die Weisheit des Predigers. Da er daran zweifelte, dass ein Mensch irgendeinen Gewinn von all seiner Arbeit hat, die er unter der Sonne auf sich nimmt, brachte er sich nie in irgendetwas ein. Von seiner frühesten Kindheit an hatte sich dieser junge Hoffnungsträger bei der Arbeit nur damit beschäftigt, wie er sie am besten vermeiden könnte, und weil er die Lehre der École de Droit ignorierte, wurde er Doktor der Rechte und Rechtsanwalt am Berufungsgericht.

Er plädierte nicht und praktizierte auch nicht. Er hatte kein Wissen und auch nicht den Wunsch, sich welches anzueignen; darin entsprach er seinem Genie, dessen einnehmende Zerbrechlichkeit er nicht überlasten wollte; sein Instinkt sagte ihm glücklicherweise, dass es besser sei, wenig zu verstehen, als viel falsch zu verstehen.

Wie Monsieur l'Abbé Patouille es ausdrückte, hatte Maurice vom Himmel die Vorteile einer christlichen Erziehung erhalten. Von Kindheit an wurde ihm Frömmigkeit durch das Beispiel seines Zuhauses vorgelebt, und als er das College verließ und an der École de Droit eingeschrieben wurde, fand er die Lehren der Ärzte, die Tugenden der Beichtväter und die Beständigkeit der stillenden Mütter der Kirche versammelt um den väterlichen Herd. Maurice wurde zur Zeit der großen Verfolgung der Kirche von Frankreich in das gesellschaftliche und politische Leben aufgenommen und versäumte es nicht, an jeder Manifestation des jugendlichen Katholizismus teilzunehmen; er half bei den Barrikaden seiner Gemeinde zur Zeit der Inventuren und spannte mit seinen Gefährten die Pferde des Erzbischofs aus, als dieser aus seinem Palast vertrieben wurde. Bei all diesen Gelegenheiten zeigte er einen gemäßigten Eifer; man sah ihn nie in den vorderen Reihen der heldenhaften Bande, die Soldaten zu einem glorreichen Ungehorsam aufstachelte oder die Vertreter des Gesetzes mit Schlamm und Flüchen bewarf.

Er tat seine Pflicht, nicht mehr; und wenn er sich anlässlich der großen Pilgerfahrt von 1911 unter den Bahrenträgern in Lourdes hervortat, haben wir Grund zu der Befürchtung, dass es nur darum ging, Madame de la Verdelière zu gefallen, die muskulöse Männer bewunderte. Abbé Patouille, ein Freund der Familie und ein Kenner der menschlichen Seele, wusste, dass Maurice nur mäßiges Verlangen nach dem Martyrium hatte. Er machte ihm Vorwürfe wegen seiner Lauheit, zog ihn am Ohr und nannte ihn einen schlechten Menschen. Wie auch immer, Maurice blieb gläubig.

Inmitten der Ablenkungen der Jugend blieb sein Glaube intakt, da er ihn streng in Ruhe ließ. Er hatte nie einen einzigen Grundsatz untersucht. Auch hatte er sich nicht näher mit den Moralvorstellungen der Gesellschaftsschicht befasst, der er angehörte. Er nahm sie so, wie sie kamen. So machte er in jeder Situation eine äußerst respektable Figur, was ihm sicherlich nicht gelungen wäre, wenn er über die Grundlagen der Moral nachgedacht hätte. Er war reizbar und jähzornig und besaß einen Sinn für Ehre, den er mit großer Mühe zu pflegen suchte. Er war weder eitel noch ehrgeizig. Wie die Mehrheit der Franzosen mochte er es nicht, sich von seinem Geld zu trennen. Frauen hätten nie etwas von ihm bekommen, wenn sie nicht gewusst hätten, wie sie ihn zum Geben bringen konnten. Er glaubte, er verachte sie; in Wahrheit verehrte er sie. Er gab seinen Gelüsten so natürlich nach, dass er nie ahnte, dass er welche hatte. Was die Leute nicht wussten, er selbst am allerwenigsten – obwohl der Schimmer, der gelegentlich in seinen feinen, hellbraunen Augen aufblitzte, ein Hinweis darauf sein könnte – war, dass er ein warmes Herz hatte und zu Freundschaft fähig war. Im Übrigen war er im gewöhnlichen Umgang des Lebens kein besonders brillantes Exemplar.

KAPITEL II

in dem nützliche Informationen über eine Bibliothek zu finden sind, in der sich in Kürze seltsame Dinge ereignen werden

In dem Bestreben, den gesamten Wissenskreis der Menschheit zu erfassen, und in dem Wunsch, der Welt ein konkretes Symbol seines enzyklopädischen Genies und eine seinen finanziellen Mitteln entsprechende Darstellung zu hinterlassen, hatte Baron Alexandre d'Esparvieu eine Bibliothek mit dreihundertsechzigtausend Bänden, sowohl gedruckten als auch handschriftlichen, aufgebaut, von denen der größte Teil von den Benediktinern von Ligugé stammte.

In einer besonderen Klausel seines Testaments wies er seine Erben an, nach seinem Tod alles, was sie in den Natur-, Moral-, Politik-, Philosophie- und Religionswissenschaften für bemerkenswert hielten, seiner Bibliothek hinzuzufügen.

Er hatte die Beträge angegeben, die aus seinem Nachlass für die Erfüllung dieses Zwecks entnommen werden könnten, und seinen ältesten Sohn Fulgence-Adolphe beauftragt, diese Ergänzungen vorzunehmen. Fulgence-Adolphe erfüllte mit kindlichem Respekt die Wünsche seines berühmten Vaters.

Nach ihm blieb diese riesige Bibliothek, die mehr als den Anteil eines Kindes am Nachlass darstellte, ungeteilt zwischen den drei Söhnen und zwei Töchtern des Senators; und René d'Esparvieu, dem das Haus in der Rue Garancière zufiel, wurde der Hüter der wertvollen Sammlung. Seine beiden Schwestern, Madame Paulet de Saint-Fain und Madame Cuissart, forderten wiederholt, dass ein so großes, aber nicht einträgliches Grundstück in Geld umgewandelt werden sollte. Aber René und Gaétan kauften die Anteile ihrer beiden Miterben auf, und die Bibliothek war gerettet. René d'Esparvieu war sogar damit beschäftigt, sie zu erweitern, und erfüllte damit die Absichten ihres Gründers. Von Jahr zu Jahr verringerte er jedoch die Anzahl und den Umfang der Neuerwerbungen, da er der Meinung war, dass die intellektuelle Leistung in Europa nachlasse.

Dennoch bereicherte Gaétan sie aus eigenen Mitteln mit Werken, die sowohl in Frankreich als auch im Ausland veröffentlicht wurden und die er für gut hielt, und es mangelte ihm nicht an Urteilsvermögen, obwohl seine Brüder ihm nie auch nur ein Quäntchen zugestanden hätten. Dank dieses Mannes mit dem gemächlichen und wissbegierigen Geist war die Sammlung von Baron Alexandre praktisch immer auf dem neuesten Stand. Noch heute ist die Bibliothek d'Esparvieu in den Bereichen Theologie, Rechtswissenschaft und Geschichte eine der schönsten Privatbibliotheken in ganz Europa. Hier können Sie die Naturwissenschaften studieren, oder besser gesagt, die Naturwissenschaften in all ihren Zweigen, und in diesem Zusammenhang auch die Metaphysik oder Metaphysik, das heißt alles, was mit der Physik zusammenhängt und keinen anderen Namen hat, so unmöglich ist es, das, was keine Substanz hat, mit einem Substantiv zu bezeichnen, und es ist nur ein Traum und eine Illusion. Hier können Sie mit Bewunderung Philosophen betrachten, die sich mit der Lösung, Auflösung und Entschlüsselung des Absoluten, der Bestimmung des Unbestimmten und der Definition des Unendlichen befassen.

Inmitten dieses Haufens von Büchern und Broschüren, sowohl heiliger als auch profaner Natur, finden Sie alles bis hin zum neuesten und angesagtesten Pragmatismus.

Es gibt andere Bibliotheken, die reich an Einbänden ehrwürdiger Altertümer und berühmter Herkunft sind, deren glatte und weiche Textur sie bei Berührung köstlich macht; Einbände, die die Vergolderkunst mit hauchdünnen Spitzen, Blattwerk, Blumen, emblematischen Geräten und Wappen verziert hat; Einbände, die das studierende Auge mit ihrem zarten Glanz bezaubern. Andere Bibliotheken beherbergen vielleicht eine größere Auswahl an Manuskripten, die mit zarten und brillanten Miniaturen von Künstlern aus Venedig, Flandern oder der Touraine verziert sind. Aber was schöne und gut erhaltene Ausgaben antiker und moderner Autoren, sowohl geistlicher als auch weltlicher, betrifft, ist die Bibliothek d'Esparvieu unübertroffen. Hier findet man alles, was uns aus der Antike überliefert ist; alle Kirchenväter, die Apologeten und die Dekretalisten, alle Humanisten der Renaissance, alle Enzyklopädisten, die ganze Welt der Philosophie und Wissenschaft. Deshalb bemerkte Kardinal Merlin, als er sie besuchte:

„Es gibt keinen Menschen, dessen Gehirn groß genug ist, um all das Wissen zu fassen, das sich in diesen Regalen stapelt. Glücklicherweise spielt das keine Rolle.“

Monseigneur Cachepot, der dort oft arbeitete, als er Vikar in Paris war, pflegte zu sagen:

„Ich sehe hier das Zeug, aus dem man so manchen Thomas von Aquin und so manchen Arius formen könnte, wenn nur der moderne Geist nicht seinen einstigen Eifer für Gut und Böse verloren hätte.“

Es war nicht zu leugnen, dass die Manuskripte den wertvolleren Teil dieser immensen Sammlung ausmachten. Bemerkenswert war in der Tat die unveröffentlichte Korrespondenz von Gassendi, Pater Mersenne und Pascal, die ein neues Licht auf den Geist des 17. Jahrhunderts warf. Nicht zu vergessen sind auch die hebräischen Bibeln, die Talmude, die rabbinischen Abhandlungen, gedruckt und handschriftlich, die aramäischen und samaritanischen Texte, auf Schafsfell und auf Sykomore-Tafeln; kurz gesagt, all diese antiken und wertvollen Exemplare, die in Ägypten und Syrien vom berühmten Moïse de Dina gesammelt und 1836 von Alexandre d'Esparvieu zu einem geringen Preis erworben wurden, als der gelehrte Hebraist in Paris an Altersschwäche und Armut starb.

Die Esparvienne-Bibliothek nahm die gesamte zweite Etage des alten Hauses ein. Die Werke, die als nur von mittelmäßigem Interesse galten, wie Bücher protestantischer Exegese des 19. und 20. Jahrhunderts, die ein Geschenk von Monsieur Gaétan waren, wurden ungebunden in die oberen Regionen verbannt. Der Katalog mit seinen verschiedenen Ergänzungen umfasste nicht weniger als achtzehn Foliobände. Er war auf dem neuesten Stand und die Bibliothek war in perfektem Zustand. Monsieur Julien Sariette, Archivar und Paläograf, der, da er arm und im Ruhestand war, seinen Lebensunterhalt mit Unterrichten verdiente, wurde 1895 auf Empfehlung des Bischofs von Agra Hauslehrer des jungen Maurice und wurde kurz darauf Kurator der Bibliothèque Esparvienne. Mit geschäftlicher Energie und beharrlicher Geduld stufte Monsieur Sariette selbst alle Mitglieder dieses riesigen Körpers ein. Das System, das er erfand und in die Praxis umsetzte, war so kompliziert, die Etiketten, die er auf die Bücher klebte, bestanden aus so vielen Groß- und Kleinbuchstaben, sowohl lateinischen als auch griechischen, so vielen arabischen und römischen Ziffern, Sternchen, Doppelsternchen, Dreifachsternchen und den Zeichen, die in der Arithmetik Potenzen und Wurzeln ausdrücken, dass das bloße Studium mehr Zeit und Arbeit in Anspruch genommen hätte als die vollständige Beherrschung der Algebra. und da sich niemand fand, der die Stunden, die gewinnbringender für die Entdeckung des Gesetzes der Zahlen eingesetzt werden könnten, für die Lösung dieser kryptischen Symbole aufwenden würde, blieb Monsieur Sariette der Einzige, der in der Lage war, sich in den Feinheiten seines Systems zurechtzufinden, und ohne seine Hilfe war es völlig unmöglich geworden, unter den dreihundertsechzigtausend Bänden, die seiner Obhut anvertraut waren, den einen bestimmten Band zu finden, den man gerade benötigte. Das war das Ergebnis seiner Arbeit. Er beklagte sich keineswegs darüber, sondern empfand im Gegenteil eine lebhafte Befriedigung.

Monsieur Sariette liebte seine Bibliothek. Er liebte sie mit einer eifersüchtigen Liebe. Jeden Tag um sieben Uhr morgens war er dort und katalogisierte an einem riesigen Mahagonischreibtisch. Die Zettel in seiner Handschrift füllten einen riesigen Kasten, der neben ihm stand und von einer Gipsbüste von Alexandre d'Esparvieu überragt wurde. Alexandre trug sein Haar glatt nach hinten gekämmt und hatte einen erhabenen Gesichtsausdruck. Wie Chateaubriand trug er einen kleinen, gefiederten Backenbart. Seine Lippen waren gespitzt, sein Oberkörper entblößt. Pünktlich um die Mittagszeit machte sich Monsieur Sariette auf den Weg zum Mittagessen in eine Crèmerie in der engen, düsteren Rue des Canettes. Sie war als Crèmerie des Quatre Évêques bekannt und war einst der Treffpunkt von Baudelaire, Théodore de Banville, Charles Asselineau und einem gewissen spanischen Granden gewesen, der die „Mysterien von Paris“ in die Sprache der Konquistadoren übersetzt hatte. Und die Enten, die so schön auf dem alten Steinsschild paddelten, das der Straße ihren Namen gab, erkannten Monsieur Sariette. Um Viertel vor eins, auf die Minute genau, ging er zurück in seine Bibliothek, wo er bis sieben Uhr blieb. Anderseits begab er sich wieder in die Quatre Évêques und setzte sich zu seinem bescheidenen Abendessen, dessen krönender Abschluss gedünstete Pflaumen waren. Jeden Abend nach dem Abendessen kam sein Kumpel, Monsieur Guinardon, allgemein bekannt als Père Guinardon, ein Bühnenmaler und Restaurator, der früher für Kirchen arbeitete, aus seiner Dachkammer in der Rue Princesse, um im Quatre Évêques seinen Kaffee und Likör zu trinken, und die beiden Freunde spielten ihre Partie Domino.

Der alte Guinardon, der wie ein knorriger alter Baum voller Saft war, war älter, als er sich selbst eingestehen wollte. Er hatte Chenavard gekannt. Seine Keuschheit war geradezu wild, und er prangerte die Unreinheiten des Neo-Heidentums in einer Sprache von alarmierender Obszönität an. Er liebte es zu reden. Monsieur Sariette war ein aufmerksamer Zuhörer. Das Lieblingsthema des alten Guinardon war die Chapelle des Anges in St. Sulpice, in der die Farbe von den Wänden abblätterte und die er eines Tages restaurieren sollte; wenn es Gott gefiel, denn seit der Trennung gehörten die Kirchen nur noch Gott und niemand würde die Verantwortung für die dringendsten Reparaturen übernehmen. Aber der alte Guinardon verlangte kein Gehalt.

„Michael ist mein Schutzpatron“, sagte er. „Und ich habe eine besondere Verehrung für die Heiligen Engel.“

Nachdem sie ihr Dominospiel beendet hatten, gingen Monsieur Sariette, sehr dünn und klein, und der alte Guinardon, kräftig wie eine Eiche, behaart wie ein Löwe und groß wie ein Heiliger Christophorus, Seite an Seite über den Place Saint Sulpice und plauderten, ohne darauf zu achten, ob die Nacht schön oder stürmisch war. Monsieur Sariette ging immer direkt nach Hause, sehr zum Bedauern des Malers, der ein Schwätzer und Nachtschwärmer war.

Am nächsten Tag, wenn die Uhr sieben schlug, nahm Monsieur Sariette seinen Platz in der Bibliothek ein und setzte seine Katalogisierung fort. Wenn er jedoch an seinem Schreibtisch saß, warf er jedem, der eintrat, einen Blick zu, der an eine Medusa erinnerte, aus Angst, er könnte sich als Buchdieb entpuppen. Es waren nicht nur die Richter, Politiker und Prälaten, die er am liebsten in Stein verwandelt hätte, wenn sie mit einem Anflug von Autorität, die aus ihrer Vertrautheit mit dem Hausherrn herrührte, um die Ausleihe eines Buches baten. Er hätte Monsieur Gaétan, dem Wohltäter der Bibliothek, genauso behandelt, wenn dieser nach einem heiteren oder skandalösen alten Band gefragt hätte, mit dem er einen nassen Tag auf dem Land vertreiben könnte. Er hätte Madame René d'Esparvieu ähnlich behandelt, als sie nach einem Buch suchte, das sie ihren kranken Armen im Krankenhaus vorlesen konnte, und sogar Monsieur René d'Esparvieu selbst, der sich im Allgemeinen mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch und einem Band von Dalloz begnügte. Das Ausleihen des kleinsten Buches schien ihm, als würde er sein Herz herausreißen. Um selbst jemandem, der das unbestreitbarste Recht darauf hatte, ein Buch zu verweigern, erfand Monsieur Sariette unzählige weit hergeholte oder ungeschickte Ausreden und schreckte nicht einmal davor zurück, sich selbst als Kurator zu verleumden oder seine eigene Wachsamkeit in Zweifel zu ziehen, indem er sagte, dass dieses oder jenes Buch verlegt oder verloren gegangen sei, während er sich noch einen Moment zuvor über genau dieses Buch gefreut oder es an seine Brust gedrückt hatte. Und wenn er sich schließlich von einem Band trennen musste, nahm er ihn dem Entleiher noch zwanzig Mal ab, bevor er ihn schließlich aufgab.

Er litt immer unter der Angst, dass ihm eines der ihm anvertrauten Objekte entgehen könnte. Als Hüter von 360.000 Bänden hatte er 360.000 Gründe zur Sorge. Manchmal wachte er nachts schweißgebadet auf und stieß einen Angstschrei aus, weil er geträumt hatte, er hätte eine Lücke in einem der Regale seiner Bücherschränke gesehen. Es schien ihm eine ungeheuerliche, unerhörte und äußerst traurige Sache zu sein, dass ein Band seinen Lebensraum verlassen sollte. Diese edle Raubgier brachte Monsieur René d'Esparvieu zur Verzweiflung, der die guten Eigenschaften seines Vorbilds eines Bibliothekars nicht verstand und ihn einen alten Verrückten nannte. Monsieur Sariette wusste nichts von dieser Ungerechtigkeit, aber er hätte dem grausamsten Unglück getrotzt und Schmach und Beleidigung ertragen, um die Integrität seines Vertrauens zu wahren. Dank seiner Sorgfalt, seiner Wachsamkeit und seines Eifers, oder, mit einem Wort, seiner Liebe, hatte die Bibliothek Esparvienne unter seiner Aufsicht in den sechzehn Jahren, die nun vergangen waren, an diesem 9. September 1912, nicht ein einziges Blatt verloren.

KAPITEL III

wo das Rätsel beginnt

Um sieben Uhr abends an diesem Tag verließ er die Bibliothek, nachdem er wie üblich alle Bücher, die aus ihren Regalen genommen worden waren, wieder zurückgestellt und sich vergewissert hatte, dass alles in gutem Zustand war, und verriegelte die Tür hinter sich mit zwei Schlössern. Wie üblich aß er in der Crèmerie des Quatre Évêques zu Abend, las seine Zeitung, La Croix, und ging um zehn Uhr nach Hause in sein kleines Haus in der Rue du Regard. Der gute Mann hatte keine Probleme und ahnte nichts Böses; sein Schlaf war friedlich. Am nächsten Morgen betrat er auf die Minute genau um sieben Uhr das kleine Zimmer, das zur Bibliothek führte, und zog, wie jeden Tag, seinen Frack aus und zog einen alten Frack an, der in einem Schrank über seinem Waschtisch hing. Dann ging er in sein Arbeitszimmer, wo er seit sechzehn Jahren an sechs von sieben Tagen unter dem erhabenen Blick von Alexandre d'Esparvieu katalogisierte. Er bereitete sich darauf vor, eine Runde durch die verschiedenen Räume zu machen, und betrat den ersten und größten, in dem sich Werke über Theologie und Religion in riesigen Schränken befanden, deren Gesimse mit bronzefarbenen Büsten von Dichtern und Rednern aus der Antike geschmückt waren.

Zwei riesige Globen, die die Erde und den Himmel darstellten, füllten die Fensterlaibungen. Doch bei seinem ersten Schritt blieb Monsieur Sariette wie erstarrt stehen, fassungslos, unfähig, zu zweifeln oder dem, was seine Augen sahen, Glauben zu schenken. Auf dem blauen Stoffbezug des Schreibtisches lagen Bücher kreuz und quer verstreut, einige lagen flach, andere standen aufrecht. Eine Reihe von Quartbänden war zu einem wackeligen Stapel aufgehäuft. Zwei ineinander gesteckte griechische Lexika bildeten ein einziges Wesen, das in seiner Form monströser war als die menschlichen Paare des göttlichen Platon. Ein Foliant mit Goldschnitt stand offen da und zeigte drei seiner Blätter, die schändlicherweise Eselsohren aufwiesen.

Nachdem er sich nach einer Weile von seinem tiefen Erstaunen erholt hatte, ging der Bibliothekar zum Tisch und erkannte in der wirren Masse seine wertvollsten hebräischen, französischen und lateinischen Bibeln, einen einzigartigen Talmud, gedruckte und handschriftliche rabbinische Abhandlungen, aramäische und samaritanische Texte und Schriftrollen aus den Synagogen – kurz gesagt, die wertvollsten Relikte Israels, die alle in einem ungeordneten Haufen lagen, klaffend und zerknittert.

Monsieur Sariette sah sich mit einem unerklärlichen Phänomen konfrontiert; dennoch versuchte er, es zu erklären. Wie gerne hätte er die Idee begrüßt, dass Monsieur Gaétan, der als völlig charakterloser Mann das Recht beanspruchte, das ihm durch seine fatale Großzügigkeit gegenüber der Bibliothek zustand, während seiner Aufenthalte in Paris ungehindert darin zu stöbern, der Urheber dieser schrecklichen Unordnung gewesen wäre. Aber Monsieur Gaétan war auf Reisen in Italien. Nach einigem Nachdenken kam Monsieur Sariette zu der Vermutung, dass Monsieur René d'Esparvieu die Bibliothek am späten Abend mit den Schlüsseln seines Dieners Hippolyte betreten hatte, der sich seit fünfundzwanzig Jahren um den zweiten Stock und die Dachböden kümmerte. Monsieur René d'Esparvieu arbeitete jedoch nie nachts und las kein Hebräisch. Vielleicht, dachte Monsieur Sariette, hatte er einen Priester oder einen Jerusalemer Mönch auf seinem Weg durch Paris in dieses Zimmer gebracht oder hatte es ihm erlaubt, hierher gebracht zu werden; einen orientalischen Gelehrten, der sich mit der Exegese der heiligen Schriften befasste. Monsieur Sariette fragte sich als Nächstes, ob Abbé Patouille, der einen wissbegierigen Geist hatte und dazu neigte, seine Bücher mit Eselsohren zu versehen, sich vielleicht auf diese talmudischen und biblischen Texte gestürzt hatte, beflügelt von plötzlichem Eifer, die Seele Schems zu entblößen. Er fragte sich sogar für einen Moment, ob Hippolyte, der alte Diener, der seit einem Vierteljahrhundert die Bibliothek fegte und abstaubte und langsam durch den Staub des angesammelten Wissens vergiftet worden war, sich von seiner Neugierde hatte hinreißen lassen und in der Nacht dort gewesen war, um sein Augenlicht und seinen Verstand zu ruinieren und seine Seele zu verlieren, indem er im Mondlicht über diesen unentzifferbaren Symbolen brütete. Monsieur Sariette ging sogar so weit, sich vorzustellen, dass der junge Maurice, als er seinen Club oder eine nationalistische Versammlung verließ, diese jüdischen Bände aus Hass auf den alten Jacob und seine moderne Nachwelt aus den Regalen gerissen haben könnte; denn dieser junge Mann aus gutem Hause war ein erklärter Antisemit und verkehrte nur mit solchen Juden, die genauso antisemitisch waren wie er selbst. Es war, als würde er seiner Fantasie freien Lauf lassen, aber Monsieur Sariettes Gehirn konnte nicht ruhen und wandelte zwischen Spekulationen der wildesten Extravaganz.

Ungeduldig, die Wahrheit zu erfahren, rief der eifrige Wächter der Bibliothek den Diener.

Hippolyte wusste nichts. Der Pförtner konnte keinen Hinweis geben. Keiner der Hausangestellten hatte etwas gehört. Monsieur Sariette ging hinunter in das Arbeitszimmer von Monsieur René d'Esparvieu, der ihn im Schlafrock und mit einer Schlafmütze empfing, seiner Geschichte mit der Miene eines ernsten Mannes lauschte, der von unnützem Geschwätz gelangweilt ist, und ihn mit Worten entließ, die eine grausame Andeutung von Mitleid enthielten.

„Machen Sie sich keine Sorgen, mein guter Monsieur Sariette; seien Sie versichert, dass die Bücher dort liegen, wo Sie sie gestern Abend zurückgelassen haben.“

Monsieur Sariette wiederholte seine Nachforschungen zwanzig Mal, fand aber nichts und litt unter solcher Angst, dass er überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Als er am nächsten Tag um sieben Uhr den Raum mit den Büsten und Globen betrat und sah, dass alles in Ordnung war, seufzte er erleichtert auf. Dann schlug ihm plötzlich das Herz bis zum Hals. Er hatte gerade ein in Papier gebundenes Buch auf dem Kaminsims liegen sehen, ein modernes Werk, und das Buchschneidemesser aus Buchsbaumholz, das ihm beim Schneiden der Seiten zur Seite gestanden hatte, steckte noch zwischen den Seiten. Es handelte sich um eine Dissertation über die beiden parallelen Versionen der Genesis, ein Werk, das Monsieur Sariette auf den Dachboden verbannt hatte und das diesen bis jetzt nicht verlassen hatte, da niemand aus Monsieur d'Esparvieus Kreis die Neugierde besessen hatte, zwischen den Teilen zu unterscheiden, für die die polytheistischen bzw. monotheistischen Mitwirkenden bei der Entstehung des ersten der heiligen Bücher verantwortlich waren. Dieses Buch trug die Bezeichnung R > 3214VIII/ 2. Und diese schmerzliche Wahrheit wurde Monsieur Sariette plötzlich bewusst: Das wissenschaftlichste Nummerierungssystem hilft nicht, ein Buch zu finden, wenn das Buch nicht mehr an seinem Platz ist. Jeden Tag des folgenden Monats war der Tisch mit Büchern übersät. Griechische und lateinische Bücher lagen Seite an Seite mit hebräischen. Monsieur Sariette fragte sich, ob diese nächtlichen Bewegungen das Werk von Übeltätern waren, die durch die Dachfenster eindrangen, um wertvolle und kostbare Bände zu stehlen. Aber er fand keine Spuren eines Einbruchs und konnte trotz gründlichster Suche nicht feststellen, dass etwas verschwunden war. Schreckliche Angst ergriff ihn und er fragte sich, ob es möglich war, dass ein Affe aus der Nachbarschaft durch den Schornstein kam und sich wie ein Mensch verhielt, der sich dem Studium widmete. Da er sein Wissen über die Gewohnheiten dieser Tiere hauptsächlich aus den Gemälden von Watteau und Chardin bezog, ging er davon aus, dass sie in der Kunst der Nachahmung von Gesten oder der Annahme von Charakteren, die ihnen ähnelten, Harlekin, Scaramouch, Zerlin und den Doktoren der italienischen Komödie glichen; er stellte sich vor, wie sie mit Palette und Pinseln hantierten, Drogen in einem Mörser zerstießen oder die Blätter eines alten Traktats über Alchemie neben einem Athanor umblätterten. Und so kam es, dass er an einem unglücklichen Morgen einen riesigen Tintenklecks auf einem der Blätter des dritten Bandes der polyglotten Bibel sah, die in blaues Marokko gebunden und mit dem Wappen des Comte de Mirabeau verziert war. Er hatte keinen Zweifel daran, dass ein Affe der Urheber dieser bösen Tat war. Der Affe hatte so getan, als würde er Notizen machen, und dabei das Tintenfass umgestoßen. Es muss ein Affe sein, der einem gelehrten Professor gehört.

Von dieser Idee durchdrungen, studierte Monsieur Sariette sorgfältig die Topographie des Bezirks, um eine Absperrung um die Häusergruppe zu ziehen, in der sich das Haus d'Esparvieu befand. Dann besuchte er die vier umliegenden Straßen und fragte an jeder Tür, ob sich in dem Haus ein Affe befände. Er befragte Pförtner und ihre Frauen, Wäscherinnen, Dienstboten, einen Schuster, einen Gemüsehändler, einen Glaser, Angestellte in Buchhandlungen, einen Priester, einen Buchbinder, zwei Friedensrichter und Kinder und testete so die Vielfalt der Charaktere und Temperamente ein und derselben Person. denn die Antworten, die er erhielt, waren von ganz unterschiedlicher Natur; einige waren rau, andere sanft; es gab Grobschlächtiges und Feines, Einfaches und Ironisches, Weitschweifiges und Abruptes, Kurzes und sogar Schweigsames. Aber von dem Tier, das er suchte, hatte er weder etwas gesehen noch gehört, als ein kleines sommersprossiges, rothaariges Mädchen, das an der Tür eines alten Hauses in der Rue Servandoni stand, antwortete:

„Das ist Monsieur Ordonneaus Affe; möchten Sie ihn sehen?“

Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, führte sie den alten Mann zu einem Stall am anderen Ende des Hofes. Dort saß auf etwas rauem Stroh und alten Stofffetzen ein junger Makak mit einer Kette um die Mitte und zitterte. Er war nicht größer als ein fünfjähriges Kind. Sein fahles Gesicht, seine faltige Stirn und seine dünnen Lippen waren Ausdruck tödlicher Traurigkeit. Er richtete den immer noch lebhaften Blick seiner gelben Augen auf den Besucher. Dann ergriff er mit seiner kleinen, trockenen Hand eine Karotte, führte sie zum Mund und schleuderte sie sofort wieder weg. Nachdem er die Neuankömmlinge einen Moment lang angesehen hatte, wandte der Verbannte den Kopf ab, als erwarte er nichts weiter von der Menschheit oder dem Leben. Zusammengerollt sitzend, ein Knie in der Hand, machte er keine weitere Bewegung, aber manchmal schüttelte ein trockener Husten seine Brust.

„Das ist Edgar“, sagte das kleine Mädchen. „Er steht zum Verkauf, wissen Sie.“

Aber der alte Bücherliebhaber, der voller Zorn und Verbitterung gekommen war, in der Annahme, einen zynischen Feind, ein Monster der Bosheit, einen Antibibliophilen vorzufinden, hielt überrascht, traurig und überwältigt inne, als er diesem kleinen Wesen ohne Kraft, Freude und Hoffnung gegenüberstand.

Er erkannte seinen Fehler, war beunruhigt von dem fast menschlichen Gesicht, das durch Kummer und Leid noch menschlicher wurde, und murmelte „Vergib mir“ und senkte den Kopf.

KAPITEL IV

das uns in seiner kraftvollen Kürze an die Grenzen der realen Welt projiziert

Zwei Monate vergingen; die innenpolitischen Unruhen ließen nicht nach, und Monsieur Sariettes Gedanken wandten sich den Freimaurern zu. Die Zeitungen, die er las, waren voll von ihren Verbrechen. Abbé Patouille hielt sie für fähig, die dunkelsten Taten zu begehen, und glaubte, dass sie mit den Juden im Bunde seien und über den vollständigen Sturz des Christentums nachdächten.

Da sie nun den Gipfel der Macht erreicht hatten, übten sie einen beherrschenden Einfluss in allen wichtigen staatlichen Abteilungen aus, sie beherrschten die Kammern, sie waren zu fünft im Ministerium und sie besetzten den Élysée-Palast. Da sie vor einiger Zeit einen Präsidenten der Republik ermordet hatten, weil er ein Patriot war, wurden sie die Komplizen und Zeugen ihres abscheulichen Verbrechens los. Es vergingen nur wenige Tage, ohne dass Paris von einem mysteriösen Mord, der in ihren Logen ausgeheckt wurde, in Angst und Schrecken versetzt wurde. Dies waren Tatsachen, an denen kein Zweifel möglich war. Wie hatten sie sich Zugang zur Bibliothek verschafft? Monsieur Sariette konnte es sich nicht vorstellen. Welche Aufgabe hatten sie zu erfüllen? Warum griffen sie die heilige Antike und die Ursprünge der Kirche an? Welche gottlosen Pläne schmiedeten sie? Der Schatten dieser schrecklichen Unternehmungen lastete schwer auf ihnen. Der katholische Archivar, der sich unter den Augen der Söhne Hirams fühlte, war entsetzt und wurde krank.

Kaum hatte er sich erholt, beschloss er, die Nacht an genau dem Ort zu verbringen, an dem diese schrecklichen Mysterien aufgeführt wurden, und die subtilen und gefährlichen Besucher zu überraschen. Es war ein Unterfangen, das all seinen schmalen Mut erforderte. Als Mann von zarter Statur und nervösem Temperament war Monsieur Sariette von Natur aus ängstlich. Am 8. Januar, um neun Uhr abends, während die Stadt unter einem wirbelnden Schneesturm schlief, machte er in dem Raum, in dem sich die Büsten der antiken Dichter und Philosophen befanden, ein gutes Feuer und kauerte sich mit einem Teppich über den Knien in einen Sessel am Kamin. Auf einem kleinen Tribünen in Reichweite seiner Hand befanden sich eine Lampe, eine Schale mit schwarzem Kaffee und ein Revolver, den er sich von dem jungen Maurice geliehen hatte. Er versuchte, seine Zeitung, La Croix, zu lesen, aber die Buchstaben tanzten vor seinen Augen. Also starrte er angestrengt vor sich hin, sah nichts als die Schatten, hörte nichts als den Wind und schlief ein.

Als er aufwachte, war das Feuer erloschen, die Lampe war gelöscht und hinterließ einen beißenden Geruch. Aber überall in der Dunkelheit war ein milchiger Schimmer und phosphoreszierende Lichter zu sehen. Er glaubte, etwas auf dem Tisch flattern zu sehen. Bis ins Mark von Kälte und Schrecken gepackt, aber von einem Entschluss getragen, der stärker war als jede Angst, stand er auf, näherte sich dem Tisch und strich mit den Händen über das Tuch. Er sah nichts; selbst die Lichter verblassten, aber unter seinen Fingern spürte er, wie sich ein Foliant weit öffnete; er versuchte, es zu schließen, das Buch widersetzte sich, sprang auf und versetzte dem unvorsichtigen Bibliothekar drei Schläge auf den Kopf.

Monsieur Sariette fiel bewusstlos zu Boden ...

Seitdem ging es immer weiter bergab. Bücher verließen ihre zugewiesenen Regale in größerer Zahl als je zuvor, und manchmal war es unmöglich, sie zu ersetzen; sie verschwanden. Monsieur Sariette entdeckte täglich neue Verluste. Die Bollandisten waren nun unvollständig, dreißig Bände der Exegese fehlten. Er selbst war nicht wiederzuerkennen. Sein Gesicht war auf die Größe einer Faust geschrumpft und zitronengelb geworden, sein Hals war überproportional lang, seine Schultern hingen herab, die Kleidung, die er trug, hing an ihm wie an einem Kleiderhaken. Er aß nichts und saß in der Crèmerie des Quatre Évêques mit stumpfen Augen und gesenktem Kopf da und starrte regungslos und geistesabwesend auf die Untertasse, in der in einem trüben Saft seine gedünsteten Pflaumen schwammen. Er hörte nicht, wie der alte Guinardon erzählte, dass er endlich damit begonnen hatte, die Delacroix-Gemälde in St. Sulpice zu restaurieren.

Monsieur René d'Esparvieu pflegte, wenn er die alarmierenden Berichte des unglücklichen Kurators hörte, trocken zu antworten:

„Diese Bücher sind verlegt worden, sie sind nicht verloren; schauen Sie genau hin, Monsieur Sariette, schauen Sie genau hin und Sie werden sie finden.“

Und er murmelte hinter dem Rücken des alten Mannes:

„Dem armen alten Sariette geht es schlecht.“

„Ich glaube“, erwiderte Abbé Patouille, „dass sein Gehirn nachlässt.“

KAPITEL V

in dem alles seltsam erscheint, weil alles logisch ist

Die Kapelle der Heiligen Engel, die sich rechts befindet, wenn man die Kirche St. Sulpice betritt, war hinter einem Gerüst aus Brettern verborgen. Abbé Patouille, Monsieur Gaétan, Monsieur Maurice, sein Neffe, und Monsieur Sariette traten einzeln durch die niedrige Tür, die in die Holzverkleidung geschnitten war, ein und fanden den alten Guinardon auf seiner Leiter vor dem Heliodorus stehend. Der alte Künstler, umgeben von allerlei Werkzeugen und Materialien, trug eine weiße Paste in den Riss auf, der den Hohepriester Onias in zwei Hälften teilte. Zéphyrine, Paul Baudrys Lieblingsmodell, Zéphyrine, die ihr goldenes Haar und ihre polierten Schultern so vielen Madgalenen, Margueriten, Sylphen und Meerjungfrauen geliehen hatte und die, wie man sagt, von Kaiser Napoleon III. geliebt wurde, stand mit verfilzten Locken, fahler Haut und trüben Augen am Fuße der Leiter, älter als der alte Guinardon, mit dem sie mehr als ein halbes Jahrhundert lang das Leben geteilt hatte. Sie hatte dem Maler das Mittagessen in einem Korb gebracht.