Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Aurelia von Kolowitz

- Sprache: Deutsch

»Beate Maly ist ein perfekter historischer Krimi gelungen.« RUHR NACHRICHTEN Wien 1871: Aurelia von Kolowitz ist jung, klug und mit den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit alles andere als einverstanden. Wie tief die moralischen Abgründe hinter den Barockfassaden der Donaumetropole wirklich sind, muss sie erfahren, als sie eines Abends die Leiche eines ermordeten Offiziers in einer Kutsche findet – und eine unschuldige Frau im Gefängnis landet. Dass ausgerechnet eine neugierige Grafentochter sich in die Ermittlungen einmischt, hat der Polizei gerade noch gefehlt ... Die Aurelia-von-Kolowitz-Reihe: Band 1: Aurelia und die letzte Fahrt Band 2: Aurelia und die Melodie des Todes Band 3: Aurelia und die Jagd nach dem Glück Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»DER TOD, DAS MUSS EIN WIENER SEIN.«GEORG KREISLER

Wien 1871. Die Metropole an der Donau ist ein Magnet für Menschen aus allen Teilen des Vielvölkerstaats. Fiaker treiben ihre Pferde durch die trubeligen Straßen, auf dem Corso sind die runden Tische der Kaffeehausgärten voll besetzt. Als Aurelia von Kolowitz, eine junge Adlige, die heimlich als Karikaturistin arbeitet, eines Abends die Redaktion des Figaro verlässt, macht sie eine grausame Entdeckung: In einer Kutsche findet sie die Leiche eines Offiziers der kaiserlichen und königlichen Armee. Ein pikanter Fall, denn der Militär hat sein Leben mit heruntergelassenen Hosen ausgehaucht.

Die Akte landet bei Janek Pokorny, einem jungen Polizeiagenten aus einer böhmischen Gastarbeiterfamilie. Schnell fällt der Verdacht auf eine Prostituierte. Doch kann der Stich mit deren winzigem Messer dem massigen Offizier wirklich den Garaus gemacht haben? Das bezweifelt auch Aurelia, die bald überall dort auftaucht, wo Janek ermittelt. Ihre Spurensuche führt das ungleiche Paar aus den Niederungen der Wiener Halbwelt in die Reihen der k.u.k. Armee. Bloß, noch hat das Militär in der wachsenden Metropole das Sagen, und die Rangoberen haben nicht vor, sich in die Karten schauen zu lassen …

© Fabian Kasper

Beate Maly, geboren und aufgewachsen in Wien, arbeitete in der Frühförderung, bevor sie vor mehr als zwanzig Jahren mit dem Schreiben begann. Neben Geschichten für Kinder und pädagogischen Fachbüchern hat sie bereits zahlreiche historische Romane und Kriminalromane veröffentlicht.

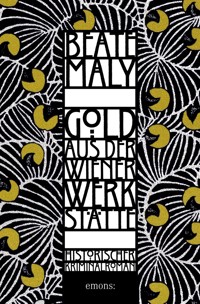

Beate Maly

Aurelia

und die letzte Fahrt

Ein historischer Wien-Krimi

eBook 2022

© 2022 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildung: © Bobby Evans/Telegramme

Satz: Angelika Kudella, Köln

eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN EBOOK 978-3-8321-8262-5

www.dumont-buchverlag.de

Prolog

Wien 1871

Die Ränder des schmalen Spiegels waren seit Jahren abgeschlagen. Die milchige Oberfläche zeigte nur schemenhaft und verschwommen das Bild einer jungen Frau. Gut, dass Josefa Sobotka auch so wusste, dass sie auf die Butterseite des Lebens gefallen war – zumindest, was ihr Aussehen betraf. Sobald sie über ihr sonstiges Dasein nachdachte, kam sie zu einem anderen Schluss. Josefa war das jüngste von fünf Kindern einer Wäscherin. Einer jener Frauen, die in ihren freizügigen Kleidern unfreiwillig die Fantasien der Männer anregten. Jedes Jahr im Fasching verkleideten sich die reichen Damen der Wiener Bourgeoisie als »süße Wäschermädel« und tanzten zu den Walzermelodien der Familie Strauss in den hell erleuchteten Ballsälen der Stadt. In Wirklichkeit hatte weder der Alltag einer Wäscherin noch ihre Kleidung viel Glamouröses zu bieten. Sechzehn Stunden am Tag schrubbten die Frauen bei jedem Wetter die Dreckwäsche anderer für einen Hungerlohn, und nicht selten halfen ihre Kinder mit. Sie tauchten die geschundenen Hände in Holzbottiche voll stinkender Seifenlauge oder in den Wienfluss, ganz egal, ob es klirrend kalt war oder die Stadt unter brütender Hitze schwitzte. Die Wäscherinnen standen am untersten Rand der Gesellschaft. Männer betrachteten sie als Freiwild. Einfache Botenburschen und Handwerker vergingen sich an ihnen ebenso ungestraft wie die feinen Herren der gehobenen Gesellschaft. Die Frauen waren mittellos, lebten von der Hand in den Mund und hatten genau wie Dienstmägde und Küchenhilfen keine Rechte. Weder Josefa noch ihre Geschwister kannten ihre Väter. Im unschuldigen Alter von fünf Jahren hatte Josefa das erste Mal zusehen müssen, wie einer der Lieferanten ihre Mutter vergewaltigte. Josefa hatte sich in einer dunklen Ecke der feuchten Waschküche versteckt und in Angst erstarrt mit angesehen, wie ihre Mutter sich zuerst wehrte und die Sache schließlich über sich ergehen ließ. Nie würde sie diese fünf Minuten ihres Lebens vergessen. Damals hatte sie sich geschworen, die Männer für ihre Taten bezahlen zu lassen. Und bisher war sie ihrem Vorsatz treu geblieben. Sogar beim allerersten Mal, da war sie gerade einmal zwölf gewesen, hatte sie im Voraus Münzen kassiert. Eine davon hatte sie in den Saum ihres Unterrocks eingenäht. Damit die Münze stets bei ihr war und sie niemals vergaß, ihrem Grundsatz treu zu bleiben.

»Triffst du wieder den Offizier?« Mizzi riss Josefa unsanft aus ihren Gedanken. Die Freundin hockte auf dem wackeligen Bett, dem einzigen Möbelstück in der winzigen Kammer, die sich die beiden teilten, und blickte besorgt von ihrem Strumpf auf, den sie bereits zum dritten Mal stopfte. Einer ihrer Freier riss regelmäßig Löcher hinein. Doch Mizzis Einkommen reichte nicht für ein neues Paar.

»Ja«, sagte Josefa. Sie versuchte gelassener zu klingen, als sie tatsächlich war. Gekonnt steckte sie den kecken Hut mit zwei langen Hutnadeln in ihrem blonden Haar fest.

»Beim letzten Mal hast du gesagt, dass du den Verrückten nie mehr treffen wirst.« Mizzi legte den Strumpf zur Seite. Im Licht der rußigen Petroleumlampe sah sie ohnehin nichts.

»Er zahlt besser als alle anderen.«

»Er ist ein perverser Wüstling, der dich mit seinen kranken Fantasien noch umbringen wird.«

»Unsinn!« Josefa wandte den Blick von ihrem Spiegelbild ab und sah zu ihrer Freundin. Der besorgte Ausdruck auf Mizzis schmalem Gesicht rührte sie. Mizzi Voda war die erste und einzige Person in ihrem Leben, die sich Gedanken um Josefas Wohl machte. Die beiden teilten sich nicht nur die Kammer in dem heruntergekommenen Mietshaus am Magdalenengrund, sondern auch all ihre Geheimnisse.

»Mit dem, was ich heute Abend verdiene, können wir die Miete für ein ganzes Monat im Voraus bezahlen.«

»Vorausgesetzt, du überlebst den Abend! Erinner dich doch, wie du das letzte Mal …« Mizzis Stimme geriet ins Stocken.

»Pst!« Josefa legte ihren Zeigefinger an die gespitzten Lippen. »Es wird alles gut gehen. In zwei Stunden bin ich wieder da. Vertrau mir.«

Doch Mizzi ließ sich nicht beruhigen. »Der Mann ist um einen ganzen Kopf größer als du und dreimal so schwer. Er ist ein Offizier der k.u.k. Armee. Die Kerle haben immer Waffen dabei.«

»Es wird mir nichts passieren«, unterbrach Josefa ihre Freundin. Diesmal habe ich vorgesorgt.« Sie setzte sich zu Mizzi auf die Bettkante. Das wackelige Holzgestell ächzte.

»Wie?«

»Ich habe kein Zimmer gemietet … sondern einen Fiaker.«

»Eine Porzellanfuhre?«

Josefa nickte. »Sollten die Wünsche des feinen Herrn zu ausgefallen werden, rufe ich den Fahrer zu Hilfe.«

»Und wenn der glaubt, dass das dazugehört?«

»Ich werde ihn vorher bitten, genau hinzuhören. Ich kann mir vorstellen, dass er das nur zu gerne machen wird.« Josefa zwinkerte Mizzi zu. »Wer weiß, vielleicht kriege ich so ja sogar einen Rabatt.«

»Ich weiß nicht«, nervös kaute Mizzi auf ihrer Unterlippe. Im Halbdunkeln erinnerte ihr Gesicht an das einer grauen Maus. »Das Ganze ist mir unheimlich.«

»Hör auf zu grübeln und denk an die guten Sachen, die wir morgen kaufen werden. Saftige Würste, fetten Käse und süße Butter.« Allein beim Gedanken an etwas Essbares knurrte Mizzis Magen. Sie presste ihre flache Hand fest auf ihre Körpermitte. Josefa stand wieder auf, strich die Röcke glatt und griff nach ihrer kleinen Handtasche. Sie klopfte auf den bestickten Stoffbeutel. »Außerdem habe ich zur Sicherheit das kleine Gemüsemesser dabei. Gestern hat der Messerschleifer es wie neu gemacht.«

Mizzi sog lautstark die Luft ein. »Du wirst doch nicht …«

»Nur für den Notfall.«

»Ich will nicht, dass du dich mit diesem Mann triffst«, sagte Mizzi verzweifelt und ein bisschen weinerlich. »Ich hätte dir niemals seinen Namen verraten dürfen.« Der Freier, den Josefa gleich treffen würde, war ursprünglich ihr Kunde gewesen. Doch sie war seinen Wünschen nicht gewachsen. Josefa war aus härterem Holz geschnitzt. Die Kindheit am Wienfluss hatte sie abgehärtet.

»Um zehn bin ich wieder zurück.« Josefa hängte den Stoffbeutel um ihren Unterarm und ließ ihn aufreizend hin und her baumeln.

»Und wenn nicht?« Mizzis Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Josefa hörte die Worte trotzdem.

»Dann gehst du zur Polizei und lässt nach mir suchen.« Sie verdrehte mit einem Lachen die Augen und warf Mizzi eine Kusshand zu. Rasch, bevor ihre Freundin ihr weiter ins Gewissen reden konnte, verließ sie die Kammer und lief mit leichten Schritten die enge Wendeltreppe hinab.

Mizzi blieb allein zurück. Noch lange starrte sie auf die niedrige, verzogene Holztür und lauschte den Schritten ihrer Freundin. Als die Haustür krachend ins Schloss fiel, schloss Mizzi die Augen. Sie hörte, wie Josefa den Hof querte und hinaus auf die belebte Straße trat. Mizzi würde keine Ruhe finden, bis die Freundin wieder zurück war. So viel war klar.

Aurelia

Praterstraße

Das Redaktionsbüro der Satirezeitschrift Figaro glich einem unaufgeräumten Wohnzimmer. Auf einem ovalen Tisch stapelten sich Papiere. An den Wänden reihten sich Regale, deren Bretter sich unter der schweren Last von Büchern, Mappen und dicken Ordnern bogen. In einer Ecke verkümmerte eine Topfpflanze, daneben befanden sich ein Sofa und vier niedrige Lehnsessel. Auf dem quadratischen Tischchen davor standen schmutzige Kaffeebecher, eine halb volle Bonbonniere aus der Konditorei Demel und eine Obstschale mit zwei schrumpeligen Äpfeln, die wohl seit Wochen darauf warteten, gegessen zu werden. Die Luft in dem beengten Raum war zum Schneiden dick. Abgestandener, kalter Rauch machte das Atmen zur Qual.

»Darf ich das Fenster öffnen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, stand Aurelia auf, trat zum Fenster und öffnete es. Erleichtert atmete sie den süßlichen Duft einer blühenden Linde ein, die im ansonsten schmucklosen Innenhof stand.

»Seit wann stören Sie sich am Geruch von Tabak?« Ferdinand Lorenz, der Chefredakteur, sah Aurelia irritiert an, machte aber keine Anstalten, seine Pfeife wegzulegen.

»Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt.«

»Warum das denn?«

Aurelia zuckte entschuldigend mit den Schultern. Als junge, moderne Frau, die sich für Kunst interessierte, gehörte das Rauchen zum guten Ton.

»Irgendwann habe ich bemerkt, dass das Essen nicht mehr richtig geschmeckt hat. Allem haftete ein Hauch Tabak an. Einem Apfel ebenso wie einem Stück Sachertorte beim Demel.«

Aurelia blieb beim Fenster stehen und stemmte die Hände in die schmalen Hüften. Obwohl sie ihr Korsett heute nicht annähernd so fest zugeschnürt hatte wie von der Schneiderin vorgesehen, war ihre Taille so schlank, dass selbst die Kaiserin vor Neid erblasst wäre. »Was sagen Sie nun zu den Zeichnungen?«, fragte sie.

Lorenz ergriff die Blätter, die vor ihm auf dem niedrigen Beistelltischchen lagen. Er runzelte besorgt die hohe Stirn. Dabei rutschte seine Brille auf die Nasenspitze. »Sehr böse, aber sie treffen ins Schwarze.«

Sein Blick ruhte auf zwei Tuschezeichnungen. Es waren Karikaturen, die sich über die Doppelmoral der Gesellschaft lustig machten. Auf einer war ein Mann zu sehen, der seine Frau mit erhobenem Zeigefinger belehrte, den täglichen Gottesdienst nicht zu versäumen, während vor seiner Tür bereits eine Prostituierte gelangweilt wartete. Die andere zeigte einen Priester, der vor einem Kreuz kniete. Unter seiner hoch ausgewölbten Kutte schauten nicht nur seine Füße, sondern auch die einer Frau hervor.

»Die Zeichnung mit dem Pfaffen können wir nicht bringen, die ist zu heikel. Aber die andere drucken wir.«

»Was denn? Dürfen Sie sich über die Scheinheiligkeit der Kirche nicht lustig machen?«, fragte Aurelia verärgert. »Woher stammen denn all die Kinder der Pfarrerköchinnen? Glauben Sie etwa, der Heilige Geist hat sie geschickt?«

Lorenz schüttelte missbilligend den Kopf.

»Über die Juden ziehen doch auch alle her. Haben Sie gesehen, was der Kikeriki letzte Woche gebracht hat?«, fuhr Aurelia leidenschaftlich fort. Das Konkurrenzblatt machte immer öfter mit antisemitischen Witzen Stimmung gegen die jüdische Bevölkerung.

»Bald glauben die Wiener, der Jude ist ein Millionär mit Hakennase, der sich auf Kosten der Armen bereichert. Dabei gibt es in Wien wohl mehr arme, mittellose Juden, die sich für einen Hungerlohn abrackern, als irgendwo anders auf der Welt.«

Lorenz legte die Zeichnungen wieder zurück, rückte seine Brille zurecht und strich sich über den bauschigen Backenbart, der seine vollen Wangen verbarg.

»Ich kann Ihren Unmut verstehen, aber ich bringe in meiner Zeitschrift keine Karikatur über einen Priester. Ich würde gerne noch eine Weile im Geschäft bleiben.«

»Pff!« Aurelia blies sich eine ihrer Locken, die sich aus ihrer hochgesteckten Frisur gelöst hatte, aus der Stirn.

»Ich veröffentliche Karikaturen einer jungen Frau, damit stehe ich eh mit einem Fuß im Gefängnis«, verteidigte sich Lorenz. »Auf die Gefahr, ins Visier der Kirche zu geraten, kann ich dankend verzichten.«

Aurelia stieß sich vom Fensterbrett ab und trat zurück in den Raum. Unelegant und ganz und gar nicht damenhaft ließ sie sich in einen der niedrigen Lehnstühle plumpsen. »Ich wünschte, ich wäre ein Mann.«

Nun änderte sich der Gesichtsausdruck des Chefredakteurs, er lächelte milde. »Das wäre jammerschade, denn Sie sind eine sehr attraktive junge Frau, wenn auch eine sehr störrische. Ihr Vater hätte besser daran getan, Sie von strengen Gouvernanten erziehen zu lassen, als Sie in ein modernes Schweizer Internat zu schicken.«

Aurelia ignorierte die boshafte Bemerkung. So einfach wollte sie nicht aufgeben. »Es sind doch bloß Karikaturen. Die Zeichnungen halten den Menschen einen Spiegel vors Gesicht. Sie bieten die Möglichkeit, über die eigenen Fehler zu schmunzeln.«

»Niemand in diesem Land lacht über die Verfehlungen eines Priesters, und schon gar nicht, wenn sie aus der Feder einer Frau stammen«, sagte Lorenz ernst. »Wenn jemand von unserem kleinen Geheimnis erfährt, kann ich meine Zeitschrift einstampfen, meine Koffer packen und den Kontinent rasch verlassen.«

»Sie übertreiben maßlos. In ein paar Jahren werden Frauen über die gleichen Rechte verfügen wie Männer.«

Lorenz’ Gesicht nahm einen mitleidigen Zug an, der Aurelias Ärger noch weiter schürte.

»Ich will, dass Sie beide Karikaturen bringen.«

Entschieden schüttelte Lorenz den Kopf. »Nein.« Er stand auf, ging zum Fenster und schloss es wieder. Der übergewichtige Mann litt an Gliederschmerzen. Er war fest davon überzeugt, dass Luftzug ihm schadete. Die Idee, seine Ess- und Trinkgewohnheiten zu ändern, kam ihm nicht in den Sinn.

»Es gibt da etwas, worum ich Sie in Zukunft bitten muss.« Lorenz versuchte beiläufig zu klingen, aber seine angespannte Körperhaltung verriet, dass er etwas Unangenehmes loswerden wollte. Wieder strich er sich über den Backenbart.

»Bitte schicken Sie in Zukunft Ihre Arbeiten mit der Post.«

»Wie bitte?« Mit einem Ruck drehte Aurelia ihren Kopf zur Seite und fixierte den beleibten Verleger. »Warum?« Aurelia genoss die Besuche in der Chefredaktion. Sie liebte die Diskussionen über Politik und Gesellschaft. Nirgendwo anders konnte sie so ehrlich über die Missstände in der Monarchie sprechen. Für ein paar Stunden in der Woche spielte es keine Rolle, dass sie eine junge Frau war. In Lorenz’ Büro brauchte sie kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

»Es sind bereits Gerüchte im Umlauf.«

»Was für Gerüchte?«

Lorenz hüstelte verlegen, dann räusperte er sich. »Man munkelt, dass wir beide … also, Sie wissen schon.«

»Nein, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Was soll mit uns sein?« Aurelia hatte wirklich keine Idee, wovon Ferdinand Lorenz sprach.

»Man denkt, dass wir eine Affäre hätten.« Lorenz’ Gesicht wurde noch röter, als es ohnehin schon war.

»Das ist doch völlig absurd!« Die Vorstellung kam Aurelia dermaßen abstoßend vor, dass sie sich zusammenreißen musste, um nicht laut loszulachen.

»So abwegig ist die Idee auch wieder nicht.« Beleidigt kehrte Lorenz zum Sofa zurück und setzte sich wieder.

»Sie sind ein Freund meines Vaters und ebenso alt wie er.« Aurelia erwähnte nicht, dass ihr verwitweter Vater im Unterschied zu Lorenz nach wie vor ein attraktiver Mann mit einer athletischen Figur war.

»Das Alter hat Frauen noch nie abgehalten, sich zu Männern hingezogen zu fühlen!«, sagte Lorenz gekränkt. »Ich will nicht, dass es noch mehr Gerüchte gibt. Zu schnell könnte man herausfinden, dass Sie mich aus einem ganz anderen Grund regelmäßig besuchen.«

Aurelia öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, schloss ihn aber wieder. Auf gar keinen Fall wollte sie riskieren, dass Ferdinand Lorenz sich weigerte, ihre Karikaturen weiterhin zu veröffentlichen. Niemand anders in der Stadt würde ihr als Zeichnerin diese Möglichkeit bieten. Frauen waren in Wien als Künstlerinnen unerwünscht. Nur die allerwenigsten schafften es, sich zu behaupten. Tina Blau war eine davon, doch auch sie musste sich an gewisse Regeln halten. Sie durfte Landschaften oder sittsam bekleidete Menschen malen, aber niemals nackte Modelle. Aktbilder fanden nur von männlicher Hand Akzeptanz. Frauen, die sich über diese Regel hinwegsetzten, liefen Gefahr, an den gesellschaftlichen Rand gedrängt zu werden. Es wurde gemunkelt, dass einige Künstlerinnen, um sich dennoch entfalten zu können, ihre Gemälde oder Skulpturen als die ihrer Lehrer ausgaben.

Unvorstellbarer noch als der männliche Akt einer Frau war jedoch eine Karikaturistin. Offiziell hieß Aurelia »Fritz Lustig«. Ein Pseudonym, über das sie nicht sehr glücklich war. Sie fand es plump und wenig originell. Lorenz hatte es sich ausgedacht und er war davon begeistert, weshalb Aurelia aufgehört hatte, sich darüber zu beschweren. Sie war dankbar, dass sie für den Freund ihres Vaters arbeiten durfte.

»Wollen Sie mich loswerden?« Aurelias Stimme hatte den fordernden Ton verloren. Sie fürchtete sich vor der möglichen Antwort. Einen Moment herrschte Schweigen. Der Chefredakteur musterte sie mit einem sorgenvoll väterlichen Blick.

»Nein«, sagte er schließlich. »Ihre Arbeiten sind gut. Aber ich will keine moralischen Grenzen überschreiten.«

»Keine Zeichnungen von Priestern?«

»Keine Priester, keine Bischöfe und schon gar nicht der Papst.«

»Was ist mit dem Militär?«

»Damit habe ich kein Problem.«

Aurelia gab sich geschlagen. Für den Moment war sie erleichtert. Auch Lorenz war fürs Erste zufrieden. Doch der alte Verleger war lange genug im Geschäft, um aus ihren funkelnden Augen lesen zu können, dass sie es erneut versuchen würde. Aurelia wollte mit ihren Zeichnungen wachrütteln, provozieren und all die Dinge ansprechen, die zu kritisieren ihr als junger Frau verwehrt waren.

»Ich darf also weitermachen?«, zur Sicherheit forderte sie sein Versprechen ein.

»Ja.«

Als sie wenig später auf die Praterstraße hinaustrat, war die Sonne fast untergegangen. Noch vor wenigen Jahren hatte die Straße Jägerzeile geheißen, weil sie die Innenstadt mit den ehemaligen Jagdgebieten der kaiserlichen Familie verband. Heute waren die Praterauen mit ihren weitläufigen Grünanlagen allen Wienern und Wienerinnen zugänglich, und die Praterstraße war eine der meistbesuchten Meilen der Stadt. Mit zahlreichen Kaffeehäusern und Veranstaltungsgebäuden zog die Straße Tag für Tag zahlreiche Besucher an. Im renommierten Carltheater, das vor zehn Jahren von Johann Nestroy geleitet worden war, standen seine populären Stücke immer noch auf dem Spielplan. Wer sich nach opulenterer Unterhaltung sehnte, fand in einer Nebengasse das passende Etablissement. Der Zirkus Renz erfreute sich allabendlich eines ausverkauften Publikumssaals. Vom Hauseingang des Redaktionsgebäudes konnte man für gewöhnlich den Südturm des Stephansdoms erkennen, doch heute Abend war das Wahrzeichen nur zu erahnen. Wolken hatten sich vor den sichelförmigen Mond geschoben. Die ersten Laternenanzünder begannen bereits mit ihrer Arbeit. Neben Aurelia lief ein Mann mit einer kleinen Klappleiter unter dem Arm von Lampe zu Lampe, kletterte hoch und entzündete das Licht in den runden Kandelabern. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete bereits eine ganz bestimmte Pferdekutsche auf Aurelia. Es war der elegante dunkle Wagen von Frieda Horvath, der einzigen Fiakerfahrerin Wiens. Die Fenster der Kutsche waren mit samtenen Vorhängen versehen, die im Moment allesamt zugezogen waren. Am Kutschbock hockte Frieda. Sie trug einen dunklen Mantel, der ihr bis zu den Knöcheln reichte. Auf ihrem Kopf saß eine Melone. Der kleine runde, aus England stammende Hut begeisterte seit einigen Jahren auch in Wien seine Träger und war das Markenzeichen der Fiakerzunft. Zum Ärger so mancher männlicher Kollegen ließ Frieda es sich nicht nehmen, ebenfalls eine Melone zu tragen. Mit raschen Schritten überquerte Aurelia die breite Straße. Sobald Frieda sie erblickte, legte sie ihren Zeigefinger an den Mund und bedeutete Aurelia, dass sie zu ihr auf den Kutschbock klettern sollte. »Ich hab Kundschaft im Fiaker.« Überrascht folgte Aurelia ihren Anweisungen, hob ihre Röcke und stieg geschickt zu Frieda.

»Guten Abend!« Frieda tippte mit ihrem Zeigefinger an den Rand der Melone. Sie flüsterte. »Ich hab eine Porzellanfracht.«

Aurelia hob fragend die schmalen Augenbrauen.

»Die Herrschaften wollen nicht gestört werden. Ich soll sie eine Stunde lang durch die Stadt kutschieren.« Frieda fasste in die Brusttasche ihres Mantels und holte eine alte verbeulte Taschenuhr heraus. »Mittlerweile sind es schon zwei Stunden. Die beiden können wohl nicht genug kriegen.«

»Sie führen ein Liebespaar durch die Stadt?«

Frieda verzog den Mund vielsagend. »Als Liebespaar würde ich die zwei nicht unbedingt bezeichnen.«

»Dann vergnügt sich hinter uns gerade ein Mann mit einer käuflichen …?« Sollte Aurelia wieder vom Kutschbock springen?

»Pst!«, erneut legte Frieda den Finger auf den Mund. »Bleiben Sie hier, Fräulein von Kolowitz. Ich bring Sie nach Hause und dann hol ich die zwei aus der Kutsche.« Sie rieb sich die Hände. »Die angefangene Stunde müssen die natürlich extra zahlen.«

Es war kein Geheimnis, dass Frieda immer Geldprobleme hatte. Es gab eine Menge Kunden, die sich weigerten, von einer Frau durch die Stadt geführt zu werden. Bei Aurelia verhielt es sich umgekehrt. Sie bevorzugte Friedas Fiaker. Die Frau, deren Alter schwer zu bestimmen war, vielleicht war sie dreißig, vielleicht schon vierzig, machte keine anzüglichen Bemerkungen über ein junges Fräulein, das allein unterwegs war, sie warf ihr auch keine unzüchtigen Blicke zu und versuchte sie weder mit dem Fahrpreis übers Ohr zu hauen noch Aurelia in langweilige Gespräche zu verwickeln. Für alle Fahrten, von denen Aurelia schon im Voraus wusste, wann sie sie unternehmen wollte, buchte sie Frieda. Sie war zuverlässig, pünktlich und verschwiegen.

Die Fiakerin ergriff die Zügel der beiden Pferde und schon setzten die Tiere sich langsam in Bewegung.

»Warum Porzellanfahrt, wenn es doch Menschen sind, die Sie herumkutschieren?«

»Bei dem, was die zwei treiben, ist es besser, ich fahr ganz vorsichtig in die Kurven.« Frieda grinste breit. Einer ihrer Schneidezähne war aus Gold. Das Edelmetall blitzte im Schein der Gaslaterne auf. »Eben als hätte ich Porzellan geladen.«

»Oh, verstehe.«

Trotz des lauen Frühlingsabends war der Fahrtwind kühl. Er vertrieb den Pferdegeruch, der Frieda stets anhaftete. Aurelia verschränkte die Arme vor der Brust und zog das feine Schultertuch etwas enger. Es stammte von ihrer Tante Eugenia, die mit dem Engländer Sir Antony Tassell verheiratet war und seit Jahren in Indien lebte. Bei ihren seltenen Wienbesuchen überhäufte die kinderlose Schwester ihres Vaters ihre einzige Nichte mit kostbaren Geschenken. Mit den meisten Dingen konnte Aurelia wenig anfangen. So hatte sie den präparierten Elefantenfuß an ihren Zahnarzt und das ausgestopfte Krokodil an ihren Apotheker weitergegeben. Doch die herrlich weichen Stoffe aus Bombay fand Aurelia ausgesprochen hübsch. Sie verwendete sie als Schultertücher, Sofaüberwürfe oder Kissenüberzüge. Kleider, so wie Tante Eugenia sie trug, hatte sie sich noch nie nähen lassen. Dafür waren ihr die leuchtenden Farben doch eine Spur zu exotisch.

Aurelia hielt das Tuch fest an sich gedrückt und achtete darauf, nur nach vorne zu sehen und ja nicht den Kopf nach hinten zu drehen. Sie wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, am Geschehen in der Kutsche interessiert zu sein.

»Übernehmen Sie öfter Porzellanfahrten?«

»Leider viel zu selten.« Frieda griff in ein schmales Fach neben ihrem Sitz. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, holte sie eine Pfeife hervor und steckte sie in den Mund, zündete sie jedoch nicht an.

»Die Fahrten bringen das Fünffache. Damit kann ich meine zwei Schnuckerl eine ganze Woche lang durchfüttern.« Sie bedachte ihre Pferde mit einem liebevollen Blick.

»Und der Kundschaft ist es völlig egal, wo Sie in der Stadt herumfahren?«

»Völlig.«

Vor Aurelias innerem Auge entstand eine Zeichnung mit einem Fiaker, in dem sich Porzellantassen unsittlich vergnügten.

»Die zwei wissen, dass Sie auch andere Fahrgäste transportieren?«

Nun wirkte Frieda verlegen. »Eigentlich nicht. Aber es war bloß eine Stunde vereinbart. Was kann ich denn dafür, dass die beiden nicht aufhören wollen.« Frieda wandte sich Aurelia zu. »Hätte ich Sie etwa sitzen lassen sollen?«

»Oh, nein, auf keinen Fall«, beeilte sich Aurelia. »Vielen Dank, dass Sie mich nicht vergessen haben!«

Aurelia war weder eine einfache Dienstmagd noch eine Markt- oder Milchfrau, bei denen es niemanden kümmerte, wenn sie allein auf der Straße unterwegs waren. Als Tochter von Graf Otto von Kolowitz, einem wohlhabenden Großgrundbesitzer, wurde von ihr erwartet, dass sie sich stets in Begleitung einer Anstandsdame befand. Zum großen Leidwesen ihres Vaters hielt Aurelia sich jedoch nur in absoluten Ausnahmefällen an die gesellschaftlichen Spielregeln.

Der Fiaker hatte die Ferdinandsbrücke erreicht, die im Zuge der Stadtmauerschleifung verbreitert worden war. Sie überquerten den Donaukanal und fuhren den neu errichteten Franz-Josefs-Kai entlang. Über die Ringstraße, den geplanten Prachtboulevard der Wiener, der die Innenstadt in ein paar Jahren wie ein kostbares Band umschlingen sollte, gelangten sie zur Wollzeile. Derzeit war die Ringstraße jedoch eine einzige, nicht enden wollende Baustelle. Überall standen Gerüste herum. Riesige Baugruben klafften im Boden, daneben stapelten sich Ziegel in unschätzbarer Zahl und Holz in riesigen Haufen. Dort wo der Wienfluss in den Donaukanal mündete, stand die Franz-Josefs-Kaserne. Frieda lenkte den Fiaker vorsichtig in die Wollzeile, bog in eine winzig kleine, namenlose Gasse ein und hielt schließlich zwischen dem Palais Nimptsch und dem alten gotischen Stadthaus, das Aurelias Vater vor wenigen Jahren den Erben der Gräfin Nimptsch abgekauft hatte, in der Bäckerstraße an.

Aurelia kramte ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche hervor und zahlte Frieda den Fahrpreis. Sie lauschte nach hinten. In der Kutsche war es mucksmäuschenstill. Nicht der geringste Laut drang nach außen.

»Sind Sie sicher, dass Ihre Kundschaft sich nicht längst aus dem Staub gemacht hat?«

»Wann hätten sie das tun …?« Frieda überlegte. Dann schlug sie sich mit der flachen Hand auf den Mund. Ihre Augen weiteten sich. »Kurz bevor ich zu Ihnen gekommen bin, habe ich mir bei einem Würstelstand bei der Baustelle des großen Museums mein Abendessen geholt.« Mit einem Satz sprang sie vom Kutschbock. Ihre Stiefel schlugen hart auf der gepflasterten Straße auf.

Vorsichtig klopfte sie gegen die Wagentür. Nichts rührte sich. Auch Aurelia kletterte vom Fiaker. Sie trat in gebührenden Abstand zu Frieda.

Die klopfte lauter. »Hallo, hören Sie mich?«

Wieder keine Antwort. Verärgert stemmte Frieda ihre Hände in die ausladenden Hüften. »Also, wenn die glauben, dass die Spielchen mit mir treiben können, dann haben sie sich gehörig geirrt.« Mit der Faust hieb sie gegen die Tür. Eines ihrer Pferde schnaufte empört.

»Machen Sie die Tür auf!«, forderte Frieda. »Sonst tu ich es.«

Aurelias Neugier war nun größer als ihre Vernunft. Sie trat näher.

Entschlossen ergriff Frieda die Klinke, drückte sie hinunter und öffnete die Tür. Sie spähte ins dunkle Wageninnere. Das flackernde Licht der Gaslaterne neben ihr warf ihren fahlen Schein in den Fiaker. Ein Mann saß darin. Sein Kopf war in unnatürlichem Winkel verdreht.

»Sie, warum antworten Sie mir nicht?« Friedas Ärger wich einer zunehmenden Verunsicherung. Vorsichtig stupste sie den Mann an der Schulter an. Leblos sackte der Körper zur Seite. Frieda stieß einen spitzen Schrei aus. Ihre schrille Stimme hallte wie der Ruf eines Gespenstes in der engen Gasse wider. Zeitgleich wurde das bogenförmige, grün gestrichene Tor des Palais geöffnet. Unter dem schmiedeeisernen Balkon, der von zwei Karyatiden, Frauen aus Stein, getragen wurde, trat ein großer, hagerer Mann aufs Kopfsteinpflaster.

Aurelia blickte zuerst in den Wagen, dann zu dem Mann. Es war Sebastian, der Diener ihres Vaters. Es blieb ihr kaum Zeit, darüber nachzudenken, warum er aus dem Palais der Nimptschs und nicht aus dem Haus ihres Vaters kam. Die Luft, die sie bis dahin angehalten hatte, stieß sie nun mit einem Mal in einem lauten Wortschwall aus.

»Sebastian, kommen Sie schnell. Wir brauchen Ihre Hilfe!« Mit wenigen Schritten war der drahtige Mann bei Ihnen und sah ebenfalls ins Wageninnere.

»Sind Sie mit diesem Fiaker gekommen?« Sein ohnehin blasses Gesicht hatte nun jede Farbe verloren. Seine sonst so emotionslose Stimme klang besorgt. Eindringlich sah er Aurelia an.

»Ja, aber ich bin bei Frieda am Kutschbock gesessen.« Der Diener wirkte erleichtert.

»Ist der Mann …«, Aurelia wollte das Wort nicht aussprechen.

»Er ist tot«, erklärte Sebastian. »Und nicht nur das, er ist auch nicht gerade korrekt gekleidet.«

»Ist das nicht völlig egal?« Aurelia schienen Kleidungsvorschriften im Moment zweitrangig zu sein.

Sebastian räusperte sich dezent. »Für den Herrn ist es wohl in der Tat nicht mehr von Belang. Aber für seine Hinterbliebenen könnte es unangenehm sein, wenn man erfährt, in welchem … Zustand er starb.«

»Warum?« Manchmal fand Aurelia Sebastians verschlüsselte Sätze anstrengend.

»Nun, die Hosen des guten Mannes sitzen nicht so, wie sie sollten, und sein bester Freund ist in einem Zustand, den junge Damen auf keinen Fall zu Gesicht bekommen sollten.«

Erst jetzt sah Aurelia an dem Toten hinab.

Frieda lachte hysterisch auf. »Ist er daran … kann man denn deshalb …?« Sie stotterte nervös herum. »Ach, du meine Güte, ich bin erledigt.«

»Wenn ich das im Halbdunkel richtig erkennen kann, dann steckt in seiner Brust ein Messer.«

Die sonst so selbstsichere Frieda begann zu zittern. »Die Polizei wird mich einsperren. Ich will nicht wieder ins Gefängnis.«

»Sie waren schon mal im Gefängnis?«

Statt zu antworten, begann Frieda zu weinen.

»Die Polizei kann Sie nicht für etwas einsperren, das Sie nicht verbrochen haben.« Aurelia versuchte die Fiakerin zu beruhigen. »Ich kann bezeugen, dass Sie mich nach Hause gebracht haben und von dem Toten in Ihrem Wagen ebenso überrascht waren wie Sebastian oder ich.« Aurelia ergriff Friedas Hände. Sie waren eiskalt.

»Das werden Sie nicht tun«, mischte sich Sebastian ein.

»Aber warum denn nicht? Frieda muss mit dem Toten zur Polizei und ich kann sie doch nicht allein hinfahren lassen.«

Friedas Zähne schlugen laut aufeinander.

»Denken Sie bitte darüber nach, was morgen in den Zeitungen stehen würde, wenn die Presse erfährt, dass Aurelia von Kolowitz mit einem Mann im Fiaker gefahren ist, der nicht nur tot, sondern auch halb nackt war.«

»Aber ich war doch gar nicht im Fiaker«, korrigierte Aurelia. »Sondern bloß am Kutschbock.«

»Ich fürchte, dass das den Männern von der Zeitung einerlei sein wird.« Auf Sebastians hoher Stirn bildeten sich Sorgenfalten. Aurelia hatte den loyalen Mann noch nie so aufgeregt erlebt. Seit sie sich zurückerinnern konnte, arbeitete er für ihren Vater. Sebastian beaufsichtigte die anderen Hausangestellten und war für die gesamte Organisation des Hauses von Kolowitz zuständig. Von den Vorratskammern bis zur Wäsche hatte er alles im Blick. Vor allem aber fühlte er sich für das Seelenheil seines Dienstgebers verantwortlich. Und da Otto von Kolowitz nur beruhigt schlafen konnte, wenn er seine geliebte Tochter, sein einziges Kind, in Sicherheit wusste, war es Sebastians oberstes Gebot, dafür zu sorgen, dass Aurelia in keine Schwierigkeiten geriet.

»Ich werde Fräulein Frieda zur Polizeiwache begleiten«, sagte er entschieden.

»Aber Sie sind doch eben erst aus dem Palais gekommen und waren selbst auf dem Weg irgendwohin.« Aurelia wollte fragen, was Sebastian im Nachbarhaus gemacht hatte. Doch sie hob sich die Frage für später auf.

»Mein Vorhaben ist soeben zweitrangig geworden«, sagte der Diener.

»Sebastian. Was wollen Sie der Polizei denn erzählen? Sie können doch nicht lügen!«, wandte Aurelia ein.

»Hm.« Er überlegte kurz. »Ihr Vater macht sich gewiss schon Sorgen und fragt sich, wo Sie so lange bleiben. Bitte lassen Sie ihn nicht länger warten. Und diese unerfreuliche Angelegenheit meine Sorge sein.«

Aurelia fühlte sich in eine Zeit zurückversetzt, in der sie zu spät vom Zeichenunterricht nach Hause gekommen war, heimlich verbotene Liebesromane gelesen oder gegen jeden Anstand Aktmodelle gemalt hatte. Ganz egal, gegen welche Regeln sie in der Vergangenheit auch verstoßen hatte, Sebastian hatte sie stets gedeckt. Nicht, weil ihm daran gelegen hätte, sie vor Strafen zu bewahren, sondern aus Rücksicht auf ihren Vater, den er nicht beunruhigen wollte. Für seinen Dienstherrn würde der stille Mann durchs Feuer gehen. Manchmal hatte Aurelia den Verdacht, dass Sebastian mit seinem heroischen Einsatz irgendeine Schuld beglich. Sie hatte jedoch nicht den blassesten Schimmer, worum es sich dabei handeln könnte.

Aurelia sah in Sebastians blassblaue Augen. Die Entschlossenheit darin machte jeden Protest zwecklos. Aurelia gab sich geschlagen.

»Sind Sie damit einverstanden?« Sie richtete ihre Frage an Frieda. Die Fiakerin schien gar nicht gehört zu haben, was Sebastian vorgeschlagen hatte. In ihren schlimmsten Fantasien sah sie sich wohl schon im Gefängnis sitzen.

»Wenn die Polizei erfährt, dass ich eine Porzellanfahrt hatte, bin ich meine Konzession los. Und dann kann ich nie wieder einen Fiaker fahren. Was wird nur aus meinen armen Schnuckerln?«

»Sie dürfen der Polizei einfach nichts davon erzählen«, meinte Aurelia.

»Das Reden übernehme ich«, entschied Sebastian.

Seine Entschlossenheit hatte eine beruhigende Wirkung auf Frieda. Ihr Zittern ließ ein wenig nach.

»Dann werde ich jetzt zu meinem Vater gehen«, sagte Aurelia.

»Verraten Sie ihm kein Wort!« Sebastians Worte waren keine Bitte, sondern ein Befehl.

Doch Aurelia hätte sich auch so davor gehütet, ihrem Vater von diesem Abend zu berichten.

Janek

Polizeidirektion Petersplatz

In dem winzigen Büro der Polizeidirektion am Petersplatz war die Luft so stickig und heiß, dass Inspektor Janek Pokorny gegen alle Anstandsregeln sein Sakko auszog und die Hemdsärmel hochkrempelte. Seit achtundvierzig Stunden war er durchgängig im Dienst und wünschte sich nur noch eines: in sein Bett zu kommen. Doch daran war im Augenblick nicht zu denken. Er musste noch die Protokolle zu einem rätselhaften Schmuckdiebstahl zusammenfassen. Morgen würde der Polizeidirektor höchstpersönlich Einsicht in die Akte nehmen. Janek war einer von hundertzwanzig kaiserlichen und königlichen Polizeiagenten der Wiener Sicherheitswache. Es war noch nicht lange her, dass der Kaiser auf die Proteste aus der Bevölkerung reagiert und die Militärpolizeiwache aufgelöst hatte. Janeks Abteilung war neu, ihre Gründung eine der wenigen Lehren, die das Kaiserhaus aus dem Revolutionsjahr 1848 gezogen hatte. Die Menschen hatten eine klare Trennung von Militär und Polizei gewollt. Nun gab es die kaiserlichen Polizeiagenten, die zur Sicherheitswache gehörten, dem Innenministerium unterstellt waren und statt Uniformen in Zivilkleidung unterwegs waren. Diese kleine Gruppe von Männern war für die Aufklärung krimineller Handlungen aller Art verantwortlich. Die Abteilung war chronisch unterbesetzt und stand, was die Arbeit darüber hinaus nicht gerade erleichterte, ständig in der Kritik durch das Militär. In der k.u.k. Armee der Habsburgermonarchie ließ man sich nicht gerne seiner Kompetenzen beschneiden. Wann immer die Möglichkeit bestand, wurde vom Ministerium des Militärs mit ausgestrecktem Finger auf die frisch gegründete Abteilung der Polizeiagenten gezeigt. Janek wollte auf keinen Fall, dass seine Arbeit Grund für Kritik bot. Daher las er jedes Protokoll, das seinen Schreibtisch verließ, zweimal durch und korrigierte die Rechtschreibfehler seiner Kollegen. Offiziell musste jeder Polizeiagent der deutschen Sprache mächtig sein und sie auch schriftlich beherrschen. In der Realität hatten die meisten Beamten gerade mal einen Pflichtschulabschluss, viele stammten aus Böhmen, Mähren oder anderen Gebieten der Donaumonarchie. Ein Gymnasium hatte kaum einer von ihnen besucht. Janek war da eine Ausnahme. Ein Privileg, das er nicht seinen Eltern zu verdanken hatte. Die einfachen Ziegelböhm, die am Wienerberg wohnten, hätten nie die Mittel dazu gehabt. Das Gymnasium verdankte Janek seinem Volksschullehrer, der sein Potenzial rasch erkannt und ihm zu einem Begabtenstipendium verholfen hatte. Rechtschreibfehler waren Janek ein Gräuel. Vielleicht weil er sich selbst jahrelang damit hatte herumschlagen müssen. Verärgert strich er das lange i aus dem Wort »hinaus«. Das Klopfen an der Tür zu seinem Büro hörte er erst, als es ein lautes Hämmern wurde.

»Ja, bitte?«

Mit einem unangenehmen Quietschen wurde die Tür geöffnet. Schon vor Wochen hatte er den Haustechniker darum gebeten, die Scharniere zu ölen. Er würde ihn morgen erneut daran erinnern. Alles in diesem desolaten Gebäude war renovierungsbedürftig. Sämtliche Kollegen hofften darauf, dass der Kaiser die Umsiedlung in ein neues Gebäude am Ring genehmigen würde. Direkt am Schottenring entstand gerade ein riesiges, repräsentatives Verwaltungsgebäude. Wenn alles gut ging, würde die Polizei dort einziehen. Aber im Intrigenstadel der Monarchie gab es von allen Seiten Neid. Gut möglich, dass die neu gegründete Abteilung Geschichte war, bevor sie Erfolge verbuchen konnte. Dann würde das Militär auf den Schottenring übersiedeln.

Der Kopf eines jungen Mannes erschien im Türspalt. Polizeidiener Johannes Hofer war Mitte zwanzig, sah aber aus wie vierzehn. All seinen Bemühungen zum Trotz wollten weder sein Körper noch sein Bart wachsen. Er sehnte sich nach dem Rang eines Inspektors, doch bis jetzt war ihm die Beförderung verwehrt worden. Im Gegensatz zu seinem Äußeren war seine Stimme tief und kräftig. »Herr Inspektor, da sind ein Mann und eine Frau, die auch wie ein Mann aussieht, die behaupten, sie hätten einen Toten im Fiaker.«

»Was heißt, sie behaupten es. Haben Sie denn nicht nachgesehen?«

Hofers Augen weiteten sich überrascht. »Hätte ich denn sollen?«

Janek stöhnte auf. Er arbeitete einfach schon zu lange ohne Unterbrechung. Genervt stützte er den Kopf in die Hände und rieb sich die schmerzenden Schläfen.

»Schick die zwei rein.«

»Sehr wohl!« Hofer salutierte und schloss die Tür wieder.

Kurz darauf betrat ein sehr ungleiches Paar den winzigen Raum. Beide kamen Janek auf irgendeine Weise bekannt vor. In Gedanken ging er die Liste der Personen durch, die sich in der Stadt schon des ein oder anderen kleineren Verbrechens schuldig gemacht hatten, Trickbetrüger und Diebe, Hochstapler und Prostituierte, doch er fand kein Gesicht, das mit denen der zwei übereinstimmte. Der Mann trug einen einfachen Mantel aus gutem Stoff, darunter einen feinen Anzug. Seine dunklen Lederschuhe waren akkurat geputzt. Sie glänzten. Die Frau hingegen wirkte schmuddelig. Ein scharfer Geruch nach Stall und Pferd haftete ihr an. Sie trug den Hut eines Fiakers. Ah, da war die Erinnerung. Vor ihm stand Frieda Horvath. Eine Frau, die eine Fiaker-Lizenz besaß und sich als Kutscherin ihren Unterhalt verdiente. Sie war letzten Monat wegen Verstoßes gegen die sittliche Ordnung angezeigt worden. Ein Messerschleifer hatte gesehen, wie sie in der Öffentlichkeit eine Frau auf den Mund geküsst hatte. Doch schon am nächsten Tag hatte der Mann seine Anzeige wieder zurückgezogen und Janek hatte Frieda wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

»So schnell sieht man sich wieder«, sagte er säuerlich, schob seine Papiere zur Seite und wies die beiden an, sich zu setzen. »Was führt Sie denn heute zu mir?«

»Wir bringen einen toten Mann.« Es war nicht Frieda, die antwortete, sondern ihr Begleiter.

»Und warum kommen Sie mit ihm zur Polizei und nicht zur Bestattung?«

»Der Mann wurde in Fräulein Horvaths Fiaker erstochen.«

Während der Mann sprach, waren Friedas ängstlich geweiteten Augen auf ihn gerichtet. Ihr Hals war von dunkelroten Flecken übersät.

»Und er ist immer noch in Ihrem Fiaker?« Janek wollte, dass Frieda antwortete, doch sie nickte bloß. Nervös knetete sie ihre Hände, bis auch sie die Farbe ihrer Wangen hatten.

»Wir haben den Mann nicht angerührt. Er sitzt immer noch genauso im Fiaker, wie wir ihn gefunden haben«, fuhr der Mann im feinen Anzug fort.

»Und wer sind Sie?«

»Sebastian Haferl.«

Wieder ging Janek eine Liste in seinem Kopf durch. Diesmal nicht mit Gesichtern, sondern mit Namen. Doch da war nichts. Oder er war so müde, dass ihn seine Erinnerung im Stich ließ.

»Sie sind auch Fiakerfahrer?«

»Nein.«

»Was sind Sie dann?«

»Ist das von Wichtigkeit?«

»Ja.«

»Ich bin Diener.«

»Bei wem stehen Sie im Dienst?«

Der hagere Mann presste seine Lippen zusammen und verengte seine blassblauen Augen. Janek wartete zunehmend ungeduldig.

»Otto von Kolowitz.«

»Graf Otto von Kolowitz?«

»Ja.«

»Hm.« Offenbar war es dem Mann unangenehm, seinen Dienstgeber zu nennen. Vielleicht hatte er Angst, seine Anstellung zu verlieren, wenn der Graf herausfand, dass sein Diener den Abend bei der Polizei verbrachte.

»Dann erzählen Sie mal«, forderte Janek. Er lehnte sich zurück und sah Frieda erwartungsvoll an.

»Wollen Sie denn den Toten nicht sehen?«, fragte der Diener.

»Eines nach dem anderen.« Janek verschränkte die Arme vor der Brust und wartete. »Der rennt uns ja wohl nicht mehr davon.«

»Frau Horvath hat mich gegen sieben aus der Praterstraße abgeholt. Ich bin zu ihr auf den Kutschbock geklettert und sie hat mich nach Hause in die Bäckerstraße gebracht. Dort angekommen hat sie sich Sorgen um die beiden Fahrgäste in der Kutsche gemacht. Wir haben gemeinsam nachgesehen und den Toten gefunden.«

»Fahrgäste? Ich dachte, es ist ein Mann.«

»In der Kutsche war nur noch der Mann. Aber ursprünglich waren es zwei Fahrgäste.«

»Warum transportieren Sie denn drei Leute auf einmal?«

Frieda drehte sich Hilfe suchend zum Diener des Grafen. Bis jetzt hatte sie noch kein Wort gesprochen.

»Frau Horvath hat mich zufällig gesehen. Ich fahre öfter mit ihr. Und da wir ohnehin den gleichen Weg hatten, nahm sie mich ein Stück weit mit.«

»Und das war den Männern in Ihrem Wagen recht?«

Frieda nickte hektisch. Wieder suchte sie den Blick des Dieners.

»Es waren nicht zwei Männer«, gab dieser preis. »Es handelte sich um einen Mann und eine Frau.«

»Eine Porzellanfracht?« Janek löste die Arme vor der Brust und lehnte sich nach vorne. Er hatte nur geraten. Aber anscheinend hatte er ins Schwarze getroffen, denn prompt löste sich Friedas Zunge.

»Nein!«

Es war den Fiakerfahrern untersagt, Prostituierte bei ihrem Gewerbe zu unterstützen. Die wenigsten käuflichen Frauen waren registriert. Sie wollten sich den amtlichen Untersuchungen entziehen, die sie eine Menge Geld kosteten, schmerzhaft waren und bei denen sie sich aufgrund der fehlenden Hygiene immer wieder mit Geschlechtskrankheiten infizierten. Wurden nicht registrierte Frauen aber erwischt, drohten ihnen drakonische Strafen. Wer sie deckte oder ihnen bei ihrem sittenwidrigen Tun half, machte sich ebenfalls strafbar.

»Ich schwör, dass es ein ganz normales Paar war.« Frieda sprach so hastig, dass Janek Mühe hatte, sie zu verstehen. Er verdrehte die Augen. »Und deshalb haben Sie die zwei durch die Stadt geführt und gleichzeitig noch andere Fahrgäste am Kutschbock mitgenommen.« Er wandte sich an den Diener.

»Nur den Herren da«, beteuerte Frieda.

»Hatten Sie auch Ihren Spaß dabei?« Als Polizeiagent hatte Janek schon die merkwürdigsten Geschichten gehört. Menschen bezahlten dafür, andere beim Beischlaf zu beobachten. Das würde erklären, warum Frieda den Diener des Grafen mitgenommen hatte. Mein Gott, dachte Janek, was war das nur für eine unselige Geschichte? Aber gut, das Vergehen würde im Weitesten auch zu der Anzeige passen, die vor ein paar Wochen gegen die Fiakerin erstattet worden war.

»Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, Herr Inspektor. Fräulein Horvath hat mich nach Hause gebracht, so wie es jeder Fiakerfahrer gemacht hätte.« Der Diener von Graf von Kolowitz saß kerzengerade da. Im Gegensatz zu Frieda war er nach außen hin völlig ruhig.

»Also gut«, Janek würde die Sache im Auge behalten und später vielleicht noch einmal fragen. »Erzählen Sie weiter. Warum haben Sie in die Kutsche geschaut?«

»Fräulein Horvath hat sich Sorgen gemacht, daher hat sie an die Tür geklopft und nachgefragt, aber es kam keine Reaktion. Schließlich hat sie die Tür der Kutsche geöffnet.«

Frieda nickte zustimmend und begann zu weinen. Sie steckte sich die Faust in den Mund und biss auf ihre Knöchel.

»Wissen Sie, wie der Tote heißt?«

Frieda schüttelte den Kopf.

»Und die Frau, die offensichtlich, ohne dass Sie es bemerkt haben, aus der Kutsche gesprungen ist. Hatte die einen Namen?« Janek versuchte erst gar nicht, so zu tun, als würde er Frieda Glauben schenken. Sein Zynismus schien an ihren angeschlagenen Nerven zu nagen.

»Ich, ich … weiß nicht, wie sie hieß!« Frieda stotterte unter Tränen.

»Das Ganze klingt nach einer sehr merkwürdigen Geschichte.«

»Ich schwöre, dass ich nichts damit zu tun habe«, jammerte Frieda. »Ich habe die beiden nicht gekannt.«

»Aber Sie haben einen weiteren Fahrgast mitgenommen, obwohl sie wussten, dass bereits ein Paar in ihrer Kutsche saß. Mit Ihrer Vorgeschichte klingt das nach einem weiteren Sittendelikt.«

»Es war ja bloß Fräulein Au…«

Sebastians Fußspitze landete auf ihrem Schienbein. Erschrocken hielt Frieda inne.

»Welches Fräulein?«, fragte Janek. »Haben Sie etwa noch jemanden transportiert? Das wird ja immer abenteuerlicher! Hören Sie, Fräulein Horvath, ich weiß ja nicht, was Sie da mit Ihrer Kutsche für ein Geschäft betreiben, aber ich sag Ihnen gleich, dass Sie besser ehrlich mit mir sind.«

»Kein Fräulein!« Friedas Stimme überschlug sich förmlich. »Nein, wirklich nicht. Ich war ganz allein.«

»Ich dachte, dass Sie den Herrn Haferl mitgenommen haben.«

»Ja, richtig. Herr Haferl. Der ist zu mir auf den Kutschbock geklettert.« Frieda nickte so heftig, dass die Tränen schwer auf ihre Brust tropften.

Janek sah von ihr zum Diener des Grafen und wieder zurück. Die stoische Miene des Mannes hatte in den letzten Minuten deutlich an Souveränität eingebüßt. Auf seiner hohen Stirn bildeten sich Schweißtropfen.

Janek war zu müde für derlei Späße. »Entweder Sie rücken jetzt mit der ganzen Geschichte heraus«, sagte er verärgert. »Oder Sie beide verbringen diese Nacht im Gefängnis.«

»Ich will nicht ins Gefängnis, bitte nicht! Es war letztes Mal so schrecklich und meine lieben Pferde, meine Schnuckerl. Ich kann die Tiere ja nicht einfach auf der Straße stehen lassen …« Frieda schniefte und ihre Stimme rasselte wie ein Sack Gulden. Sie schien völlig mit den Nerven am Ende. Janek kannte diesen Gemütszustand bei Zeugen. Er wusste, dass Frieda ihm jetzt jede Frage beantworten würde.

»Wie lautet der Name des Fräuleins, das Sie heute Abend durch Wien geführt haben?« Janek wollte keine weitere Nacht durcharbeiten.

»Aurelia von Kolowitz.«

Aurelia

Bäckerstraße

Marie, das Dienstmädchen, räumte den Frühstückstisch ab. Dabei klirrten die feinen weißen Kännchen und Teller gefährlich laut. Seit Marie im Haus der Familie Kolowitz arbeitete, war das Service um einige wertvolle Stücke geschrumpft.

»Marie, pass bitte ein bisserl auf!« Otto von Kolowitz sprach, ohne dabei von seinem Zeitungszelt aufzusehen. »Eine dieser Tassen ist so viel wert wie dein Gehalt für eine ganze Woche.«

»Wirklich?« Marie hob ungläubig eine Tasse an und betrachtete sie mit neuem Interesse. Dabei rutschte ihr ihre weiße Haube in die Stirn. »Schaut aus wie ein ganz normales Häferl.«

»Es ist eine ganz normale Kaffeetasse«, korrigierte Graf von Kolowitz. Nun legte er doch die Wiener Tagespresse zur Seite. »Aber sie stammt aus der kaiserlichen Porzellanmanufaktur im Augarten und ist dementsprechend teuer.«

»Oh.« Marie verzog unbeeindruckt den Mund, stellte das Geschirr nun aber deutlich vorsichtiger auf den Servierwagen.

»Kann ich den Kaffee schon mitnehmen?«

»Ich habe genug. Danke. Was ist mit dir, Aurelia?« Otto von Kolowitz richtete sich fragend an seine Tochter.

»Wie bitte?«

»Wo bist du mit deinen Gedanken? Ich habe dich gefragt, ob du noch Kaffee möchtest?«

Aurelia blickte ihren Vater an, als hätte sie eben erst bemerkt, dass sie beim Frühstück saß. Sie hatte eine schreckliche Nacht hinter sich, in der sie darüber nachgedacht hatte, wie sie ihrem Vater von dem Vorfall letzten Abend erzählen sollte.

»Nein, danke. Ich bin fertig.« Sie reichte Marie ihre leere Tasse.

»Aber Sie haben ja noch gar nichts gegessen«, meinte Marie vorwurfsvoll.

»Ich bin nicht hungrig. Du kannst alles wegräumen, danke.« Mit einem lauten Seufzen und einem Schulterzucken nahm Marie auch den Rest des Geschirrs entgegen, stellte es auf den Wagen und schob ihn aus dem Speisezimmer. Das Porzellan schepperte bedenklich. Erst als sie das Zimmer verlassen hatte, sagte Otto von Kolowitz: »Ich frage mich, ob es klug war, dieses Mädchen einzustellen. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und wird sich vielleicht nie an das Leben in der Stadt gewöhnen.«

»Ach, das wird schon«, beruhigte Aurelia ihren Vater. »Marie ist ehrlich und fleißig. Wen stört es da, dass sie den Wert von teurem Porzellan nicht versteht oder dann und wann eine Grenze überschreitet?«

Otto von Kolowitz legte den Kopf schräg. So wie er es immer tat, wenn er nicht sicher war, ob er seiner Tochter zustimmen sollte. Er hatte Marie eingestellt, weil sie die Tochter eines Bauern war, der sein Land pachtete. Josef Moser hatte sieben Töchter, Marie war seine jüngste. Der Bauer hatte nicht genug Geld, um seinen Töchtern eine nennenswerte Mitgift zu geben. Eine von ihnen in einer ordentlichen Anstellung zu wissen, ließ den geplagten Vater ruhiger schlafen.

»Du magst das Mädchen?«, fragte Otto.

»Ja, sie ist erfrischend natürlich.«

»Sie ist ebenso störrisch wie du selbst.« Seine tadelnden Worte passten nicht zu dem liebevollen Blick, mit dem er seine einzige Tochter bedachte. An jedem anderen Morgen hätte Aurelia ihm widersprochen und ihm gesagt, dass sie nicht störrisch war, sondern sich bloß nicht allen Zwängen der Gesellschaft unterwerfen wollte. Sie hätte wohl auch ihre Ansichten zur ungleichen Verteilung von Besitztümern und Bildungsmöglichkeiten kundgetan, vielleicht sogar aus den Schriften von Marx und Engels zitiert, was unweigerlich in einem Streitgespräch geendet hätte. Otto von Kolowitz sah es nicht gerne, dass seine Tochter die umstrittenen Autoren las, was deren Ideen in Aurelias Augen nur noch reizvoller machte. Sie hatte Ausschnitte ihrer Schriften im Pensionat in der Schweiz in die Hände bekommen. Doch heute vermied sie jede Auseinandersetzung und unterließ herausfordernde Kommentare. Ihr fehlender Protest weckte Ottos Misstrauen.

»Verschweigst du mir etwas?«, fragte er besorgt.

Aurelia fand es erschreckend, wie gut ihr Vater sie kannte. Einerseits war es schmeichelnd, dass sie eine so wichtige Stellung in seinem Leben einnahm. Er machte kein Geheimnis daraus, dass er sie liebte und sich nichts sehnlicher wünschte, als sie glücklich zu sehen. Andererseits war die Aufmerksamkeit, die er ihr zukommen ließ, eine Belastung. An manchen Tagen fürchtete Aurelia, er würde sie mit seiner Liebe und seiner Sorge schier erdrücken. Sie wünschte, er würde einer der vielen heiratswilligen Frauen, die sich mit ihm treffen wollten, Gehör schenken. Würde er einen Teil seiner Liebe einer Frau widmen, würde immer noch genug für Aurelia überbleiben. Doch leider hatte Otto von Kolowitz sich seit dem viel zu frühen Tod von Aurelias Mutter für keine andere Frau interessieren können. Dabei fehlte es ihm wahrlich nicht an Angeboten. Otto war nicht nur ein ausgesprochen wohlhabender Mann, sondern trotz seines Alters noch immer äußerst attraktiv. Aurelia hatte sein rotblondes, gelocktes Haar geerbt, seine helle Haut und seine außergewöhnlich dunkelgrünen Augen. Was den Körperbau betraf, so geriet sie ihrer Mutter nach. Sie war um einen ganzen Kopf kleiner als ihr Vater und deutlich schmaler.

»Es gibt da etwas, das ich dir gestehen sollte«, begann Aurelia vorsichtig. Es half nichts, sie musste ihrem Vater erzählen, was sich zugetragen hatte. Als Sebastian von der Polizeistation zurückgekehrt war, hatte er leise an ihre Zimmertür geklopft und zerknirscht berichtet, dass Frieda ihren Namen genannt hatte und sie heute Vormittag zu einem Gespräch am Petersplatz musste.

»Ich höre.« Otto faltete die Hände. Ob er bereits wusste, was sie ihm beichten wollte? Hatte Sebastian ihn vorgewarnt? Doch Ottos unvoreingenommene Miene ließ nicht darauf schließen, dass er auch nur die leiseste Ahnung hatte, was Aurelia ihm erzählen wollte.

Sie holte tief Luft, hatte aber den Eindruck, als erreichte sie ihre Lungen nicht. Wie ein Fisch über Wasser schnappte sie erneut danach. Wenn ihr Vater erfuhr, dass sie Karikaturen für den Figaro zeichnete, würde er zutiefst enttäuscht sein. Bei allen Freiheiten, die er ihr gewährte, wäre das eine Grenzüberschreitung, die er nicht dulden konnte. Er würde für keine weiteren Kunststunden bezahlen. All das, was Aurelia Freude bereitete, würde für immer aus ihrem Leben verschwinden. Ihr Mut verließ sie, dann kam ihr eine Idee. Sie sprang vom Sessel auf. »Ich hole Sebastian. Ich bin gleich wieder da.«

»Sebastian?«, fragte Otto von Kolowitz verwirrt.

»Er wird die ganze Sache erklären.«

Eine Stunde später war es Sebastian gelungen, seinem Dienstgeber eine Geschichte aufzutischen, die nicht gelogen war, aber dennoch mit der Wahrheit nur bedingt zu tun hatte. Otto von Kolowitz erfuhr weder von Aurelias Besuch beim Figaro, von dem wohlbemerkt auch Sebastian keine Kenntnis hatte, noch von der Porzellanfahrt. Dafür erzählte Sebastian von einem Toten im Fiaker und davon, dass er zufällig dazugekommen war, als Aurelia und Frieda ihn entdeckt hatten, und er an Aurelias statt mit Frieda zur Polizei gefahren war. Die Beichte erschütterte auch ohne die brisanten Details Otto von Kolowitz’ Gemüt.

»Meine Tochter soll zur Polizei, um dort eine Aussage zu machen?«

Aurelia nickte.

»Du hast einen Toten anschauen müssen. Du armes Mädchen. Wie schrecklich. Vielleicht sollten wir uns eine private Kutsche leisten.«

»Ich habe eigentlich nichts gesehen«, log Aurelia. In Wirklichkeit würde das Bild des halb nackten Toten sie noch lange in ihren Albträumen begleiten.

»Wir werden auf der Stelle nach Nepomuk Hofmeister rufen«, forderte Otto von Kolowitz. »Er soll dich begleiten und dir bei der Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen.«

Nepomuk Hofmeister war der Sohn von Rudolf Hofmeister, einem in die Jahre gekommenen Advokaten, der die Interessen der Familie Kolowitz seit Jahren vertreten hatte. Seit Rudolf Hofmeister sich im Ruhestand befand, übernahm Nepomuk die Aufgabe.

»Ich brauche keinen Juristen«, wandte Aurelia ein. »Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen.«

»Ich bestehe darauf«, beharrte ihr Vater. »Der Gedanke, dass du allein auf die Polizeistation gehst, ist mir unerträglich. Oder ist es dir lieber, wenn ich dich begleite?«

»Nein, auf keinen Fall!«, antwortete Aurelia eine Spur zu schnell.

»Nun, ich denke, dass ich dir auch keine hilfreiche Unterstützung wäre. Die Angelegenheit würde mich zu sehr aufregen«, gab Otto zu.