Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Aurelia von Kolowitz

- Sprache: Deutsch

Wien 1871. Es ist Herbst geworden in der Donaumetropole und die Stadt versinkt im Nebel. Als der Ziegelbaron Meinrad Auerbach aus dem Fenster stürzt, deutet alles auf einen weiteren Selbstmord hin, der mit den Ausschreibungen für die kommende Wiener Weltausstellung zusammenhängt. Kurz darauf wird Aurelia zu einer Séance der berühmten Madame Moreau eingeladen. Die Gastgeberin, Emilia Zobel, ist die Schwester des Verstorbenen und hofft, Kontakt mit ihrem toten Bruder aufnehmen zu können. Der schickt ihr eine Warnung aus dem Jenseits: Jemand wird dich umbringen, Emilia. Aurelia glaubt nicht an Geister und will herausfinden, wer sich hier einen makabren Scherz erlaubt hat. Doch nicht nur sie sorgt sich um Emilia. Auch ihr Schwiegervater Leonard Zobel lässt seine Verbindungen zur Polizei spielen, sodass bald Janek Pokorny auf den Plan tritt. Der hat allerdings viel diesseitigere Probleme: Ein Drehorgelspieler wurde ermordet. Als eine Spur Janek in den Haushalt der Auerbachs führt, scheint sich der Kreis zu schließen. Doch der Nebel des Verbrechens will sich nicht lichten. Die Aurelia-von-Kolowitz-Reihe: Band 1: Aurelia und die letzte Fahrt Band 2: Aurelia und die Melodie des Todes Band 3: Aurelia und die Jagd nach dem Glück Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wien 1871. Dichter Nebel wabert über die Boulevards der Stadt. Nur langsam bahnen sich die Fiaker ihren Weg durch die Gassen. Perfekte Voraussetzungen für Räuber und andere Ganoven. Kein Wunder, dass sich bei Polizeiagent Janek Pokorny die Akten stapeln. Dass er es nun auch noch mit einer missglückten Séance zu tun bekommt, bei der ein toter Ziegelbaron seiner Schwester eine Warnung aus dem Jenseits geschickt hat, passt ihm also gar nicht. Dass er dort unverhofft Aurelia von Kolowitz wiederbegegnet, noch viel weniger. Wo die kluge Grafentochter auftaucht, ist ein verzwickter Kriminalfall nicht weit. Und tatsächlich: Die Ereignisse im vornehmen Palais werfen einige Fragen auf. Janeks drängendste Frage aber lautet: Wer leitet hier eigentlich die Ermittlungen? Denn Aurelia ist fest entschlossen, das Rätsel zu lösen – und dem ehrgeizigen Inspektor stets eine Nasenlänge voraus.

© Fabian Kasper

Beate Maly geboren und aufgewachsen in Wien, arbeitete in der Frühförderung, bevor sie vor mehr als zwanzig Jahren mit dem Schreiben begann. Neben Geschichten für Kinder und pädagogischen Fachbüchern hat sie zahlreiche historische Romane und Kriminalromane veröffentlicht. Bei DuMont erschien zuletzt ›Aurelia und die letzte Fahrt‹ (2022).

Beate Maly

Aurelia und die Melodie des Todes

Ein historischer Wien-Krimi

Von Beate Maly ist bei DuMont außerdem erschienen:

Aurelia und die letzte Fahrt

E-Book 2023

© 2023 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

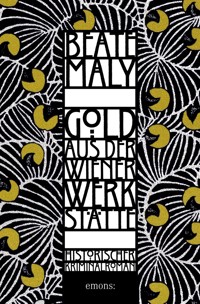

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildung: © Bobby Evans/Telegramme

Satz: Angelika Kudella, Köln

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-8321-6079-1

www.dumont-buchverlag.de

Prolog

WienHerbst 1871

Seit Tagen lähmte dichter Nebel das Leben in Wien. Wie eine große, schwere Glocke hing der nasskalte Schleier über der Stadt und legte sich, einem schaurigen Leichentuch gleich, über Häuser und Kirchtürme. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht war nur noch zu erahnen. Es schien Wochen her, dass sich die Sonne das letzte Mal gezeigt hatte. Menschen liefen mit Laternen durch die engen Straßen und verwinkelten Gassen. Herannahenden Fiakern wurde man nur des Geräuschs wegen gewahr. Das laute Klackern der Pferdehufe und das Rattern der Räder auf dem Pflaster warnten die Fußgänger gerade rechtzeitig. Die kleinen Petroleumlampen, die an der Wagenfront hingen und im unregelmäßigen Takt hin und her schaukelten, vermochten es nicht. Sie durchdrangen das graue Dickicht nur notdürftig. Ebenso die Gaslaternen, die auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers auch tagsüber entzündet wurden. Das Licht in den Kandelabern war zu schwach, um den Menschen den Weg zu leuchten. Der Rauch, der aus den Fabrikschloten stieg, und der Staub, der von den riesigen Baustellen auf der Ringstraße und im Prater stammte, taten ihr Übriges. Vergeblich wartete man auf den ersehnten Nordwestwind, der die Hauptstadt des Habsburgerreichs für gewöhnlich vom Rauch befreite und für klare Luft sorgte. Die Nebelsuppe drang in die Lungen und verursachte einen ständigen Hustenreiz. Wer etwas im Freien zu erledigen hatte, hielt sich schützend ein Tuch oder den Ärmel vor Mund und Nase. Wer nicht unbedingt rausmusste, blieb zu Hause. In den vornehmen Palais ließ moderne Gasbeleuchtung die Welt trotz Nebel hell und klar erscheinen. In den einfachen Mietshäusern bot sich ein anderes Bild. Dort behalf man sich mit rußenden Lampen, die auch in Innenräumen die Atemwege belasteten. Die Zahl der Menschen, die an der Tuberkulose erkrankten, stieg rasant. Mittlerweile nannte man das Leiden »die Wiener Krankheit«. Der Kaiser ließ eigene Sanatorien errichten, um die Menschen abzusondern. Die wenigsten, die dort landeten, wurden auch tatsächlich geheilt. Pepi Wuzerl gehörte zu den Tausenden Krankheitsgefährdeten. Mit drei anderen Männern teilte er sich eine feuchte Einzimmerwohnung in der Josefstadt. Nicht mehr lange, dann würde er vom Trockenschläfer zum Bettgänger aufsteigen. Pepi sparte jeden Kreuzer. Im Moment war es besonders schwierig. Für einen Straßenmusiker stellte das Wetter eine Katastrophe dar. Niemand wollte im Nebel der Melodie seines Werkels lauschen. Deshalb nahm er seit einer Woche den langen und beschwerlichen Weg in das Vorstadtbeisl »Das Stehachterl« in Kauf, um dort die Gäste mit seiner Musik zu erfreuen. Die Volksliedsänger Johann Kwapit und Johann Fürst traten in dem Lokal mit Anna Grün auf. Pepi wusste, dass er es ihr verdankte, allabendlich sein Werkel dort drehen zu dürfen. Er hatte Anna Grüns Bruder vor Jahren mit einem waghalsigen Sturz vor einen Fiaker das Leben gerettet. Seither fühlte die Volkssängerin sich ihm gegenüber verpflichtet. Pepi hatte nie vorgehabt, Anna auszunutzen, aber derzeit war er auf ihre Hilfe angewiesen. Was Pepi entgegenkam: Im Stehachterl kümmerte man sich nicht um das neue Gesetz, das die Gründung von Volkssängergesellschaften vorschrieb. Auf diese Weise hoffte der Kaiser, den unsittlichen Charakter der Darbietungen einzudämmen und dem Absammeln des Honorars mit einem Hut einen Riegel vorzuschieben. Mittels fixer Eintrittsgebühren und Lizenzen für die Musiker sollten die Beamten festhalten, wie viele Musikanten es in der Stadt gab. In keinem anderen Reich Europas spielten das Beamtentum und die Bürokratie eine dermaßen wichtige Rolle wie in der kaiserlichen und königlichen Monarchie. Kontrolle war das Zauberwort der Habsburger. Dass zu viel davon genau das Gegenteil bewirkte und Untertanen zwang, Schlupflöcher im Regelwerk zu suchen, schien den führenden Köpfen nicht bewusst zu sein. So lehnten sich auch die Wirte gegen die neue Ordnung auf, indem sie sich weigerten, Eintrittsgeld von ihren Gästen zu kassieren. Pepi war es nur recht. Er war auf die allabendlichen Kreuzer in seinem alten Hut angewiesen. Nur so konnte er seine täglichen Ausgaben bestreiten. Er wusste, dass die gefälschte Lizenz in seiner ausgebeulten Manteltasche keiner ordentlichen Kontrolle standhielt. Dass er damit noch nicht aufgeflogen war, verdankte er der Tatsache, dass die meisten Polizeiagenten ebenso schlecht lesen und schreiben konnten wie er selbst.

Vorsichtig, um am feuchten Kopfsteinpflaster nicht auszurutschen, lief er die Hausmauer entlang. Sein Weg führte ihn in Richtung Wiedner Hauptstraße. Pepi wusste, dass sich irgendwo die Kuppel der Karlskirche befand, aber sie war im Nebel ebenso wenig sichtbar wie die Baustellen ringsum. Riesige Baugruben klafften allerorten. In den nächsten Jahren sollten hier prunkvolle Palais entstehen. Pepi verließ sich auf seinen Instinkt. Er wusste, dass er sich links vom Wienfluss halten musste. Angeblich sollte der Fluss irgendwann einmal unterirdisch geführt werden. Pepi konnte sich das nicht vorstellen. Wie konnte man einen Fluss überdachen? Aber im Grunde war es ihm egal. Er hatte andere Probleme. Wenn er sich nicht im Weg geirrt hatte, befand er sich jetzt direkt auf der Wiedner Hauptstraße. Auch wenn er sie im Moment nicht sehen konnte, so wusste er, dass sich rechts und links von ihm die Stadthäuser wie kostbare Perlen auf einer Kette aneinanderreihten. Schicke Palais mit grünen und braunen Rundbogentoren, weißen Fensterrahmen und kleinen Balkonen über den Eingangstoren, die in begrünte Innenhöfe führten, in denen so manch erfolgreicher Handwerkerbetrieb zu finden war. Gut situierte Wiener und Wienerinnen genossen die Nähe zur Innenstadt, ohne sich die horrenden Mietspreise der beliebtesten Adressen rund um den Stephansdom leisten zu müssen. Nur selten befanden sich baufällige Gebäude zwischen den schmucken Häusern. Schäbige Barracken, in denen Menschen wie Pepi wohnten, waren hier Spekulationsobjekte und wurden zu hohen Preisen am freien Markt angeboten.

All das waren Dinge, von denen Pepi nichts verstand. Er zog seinen löchrigen Mantel enger um seine Schultern und wickelte den Schal um Ohren und Kopf. Mit steifen Fingern richtete er die Krempe seines Huts. Letzte Woche hatte er seine Handschuhe verloren. Es fehlte ihm das Geld, neue zu kaufen, weshalb seine Hände vom nasskalten Nieselregen schmerzten. Der Griff seiner Drehorgel, die er rumpelnd über das Kopfsteinpflaster zog, fühlte sich an wie ein großer, glatter Eiszapfen. Er hoffte, dass die Feuchtigkeit seinem Instrument nicht allzu sehr zusetzte. Das alte Ding brachte ohnehin nicht mehr die klarsten Klänge hervor. Zum Glück war das Publikum, vor dem Pepi seine Musik zum Besten gab, in den seltensten Fällen nüchtern. Nur die wenigsten hörten die Misstöne heraus. Was würde er heute spielen? Je später die Stunde, umso obszöner sollte es sein. Pepi ging im Kopf sein Repertoire durch. Dabei pfiff er die Melodie vom lieben Augustin. Er fühlte sich dem trinkfreudigen Musikanten sehr verbunden. Sollte das Werkel bocken, würde Pepi auf seine Mundharmonika umsteigen, die stets in seiner Tasche steckte, oder er pfiff die Melodie. Seine Lippen ließen ihn nie im Stich. Kaum hatte er sie gespitzt, wurde ein Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgerissen. Pepi hörte das Geräusch, hielt an und trat näher. Direkt unter dem Fenster befand sich eine Gaslaterne. Das Zimmer hinter den offen stehenden Fensterläden war luxuriös hell erleuchtet. Gleich mehrere Kronleuchter sorgten für Licht, das so kräftig war, dass es den Nebel durchdrang. Erstaunt blickte Pepi nach oben. Wer wollte bei diesem Sauwetter schon die Kälte hereinlassen? Da blieb ihm das Herz vor Schreck beinahe stehen. Eine Gestalt kippte über den Fenstersims. Pepi wollte schreien, den Mann – er erkannte es an der Statur – von seinem Tun abhalten. Doch zu spät. Noch bevor Pepi den Mund aufmachen konnte, hörte er den Körper mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden schlagen. Die dichte Nebelsuppe hatte ihn verschluckt wie ein gieriges Tier. Sein Blick ging zurück zum Fenster. Hastig wurde es zugeschlagen. Das Licht gelöscht. Pepi lauschte, sah in die milchige Brühe, doch es war ebenso still wie zuvor. Als hätte es keinen Sturz aus dem Fenster gegeben. Für einen Moment war Pepi nicht sicher, ob er die Szene bloß geträumt hatte. Vielleicht hätte er das Bier, das ihm Ferdl vor dem Gehen aufgedrängt hatte, nicht auf nüchternen Magen trinken sollen. War er betrunken? Vorsichtig ging er auf die andere Straßenseite. Seine Drehorgel ratterte laut hinter ihm her. Das Gepolter schnitt in die Stille wie ein scharfes Messer. Als Pepis rechter Fuß gegen etwas Weiches stieß, schrie er erschrocken auf und sprang zurück. Seine Orgel gab ein klagendes Stöhnen von sich. Eine Reihe verstimmter Töne. Er hatte sich die Bilder nicht bloß eingebildet. Am Boden lag bäuchlings eine Leiche. Im schwachen Licht der Laterne konnte er die Konturen des leblosen Körpers nun klar erkennen. Die dunkle Pfütze, die sich unter dem Brustkorb langsam ausbreitete. Pepi machte einen weiteren Schritt zurück. Er trat aus dem kleinen Lichtkegel. Der Mann zu seinen Füßen, daran bestand kein Zweifel, war tot. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Vorsichtig spähte Pepi wieder nach oben. Alle Lichter waren gelöscht. Ob er gesehen worden war? Was sollte er jetzt machen? Einfach weggehen und so tun, als hätte er nichts bemerkt? Pepis Herz raste. Er war immer ein anständiger Mensch gewesen. Vielleicht hatte er hin und wieder den Rausch eines Zuhörers ausgenutzt und ihm mehr Geld aus der Tasche gezogen, als recht gewesen war. Und einmal hatte er sich eine Brieftasche geschnappt, die auf dem Tisch gelegen war. Aber darüber hinaus hatte er sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Es gab also nur eines, was er tun konnte: Er musste zur Polizei gehen. Denn das Gesicht, das er im Schein der Kronleuchter gesehen hatte, kurz nachdem das Fenster zugeschlagen wurde, kurz bevor das Licht gelöscht wurde, dieses Gesicht hatte er erkannt. Ein Name kehrte in seine Erinnerung zurück. Nie hätte er ihn mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht. Pepi drehte am Absatz um. Der Petersplatz war verdammt weit weg und lag nicht auf seinem Weg. Aber es half nichts. Wenn er sich auch morgen noch in seinem abgeschlagenen, matten Taschenspiegel in die müden Augen schauen wollte, musste er die Polizeiagenten informieren.

Aurelia

Bäckerstraße und Hietzing

Die Standuhr neben dem Geschirrschrank aus poliertem Kirschholz schlug drei Uhr. Zeit für eine gepflegte Nachmittagsjause. Aurelia, die einzige Tochter des verwitweten Grafen Otto von Kolowitz, hatte nur selten die Muße, um diese Uhrzeit Kaffee und Kuchen mit ihrem Vater zu teilen. Der heutige Tag bildete eine Ausnahme, was ihrer außergewöhnlich guten Laune geschuldet war. Vor einer Stunde hatte Frieda Horvath, die einzige weibliche Fiakerin Wiens, sie nach Hause in die Bäckerstraße gebracht. Wegen des anhaltenden dichten Nebels über der Stadt hatte die Fahrt länger als gewöhnlich gedauert. Wie immer, wenn sie allein fuhr, hatte Aurelia neben Frieda am Kutschbock gesessen und der Fiakerin zugehört, wie sie eines der fidelen Wienerlieder gepfiffen hatte. Die Melodie hatte zu Aurelias Stimmung gepasst. Grund für ihr Glück war der Besuch in der Praterstraße beim Chefredakteur der Satirezeitschrift Figaro, Ferdinand Lorenz. Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Zusammenarbeit hatte Lorenz alle drei Karikaturen angenommen, die Aurelia ihm abgegeben hatte. Aurelias Tätigkeit war streng geheim. Niemand durfte jemals erfahren, dass eine junge, adelige Frau hinter dem Pseudonym »Fritz Lustig« steckte. Eine Ausbildung in den bildenden Künsten war jungen Frauen verwehrt. Karikaturen aus der Feder einer jungen Grafentochter wären undenkbar, skandalös. Dennoch würden Aurelias Zeichnungen auch nächste Woche wieder im Figaro erscheinen. Ein Umstand, der sie in Hochstimmung versetzte. Diesmal hatte Aurelia bewusst auf jede Kirchenkritik verzichtet. Sie wusste, wie sehr Lorenz den gestrengen Fürsterzbischof fürchtete. Aber nicht nur die Kirche gab die Themen in den Satirezeitschriften vor. Auch die Zensur zwang die Presse nach wie vor in ein enges Korsett. Zwanzig Jahre nach dem Regime von Fürst Metternich, war es um die Meinungsfreiheit in der Habsburgermonarchie bescheiden bestellt. Aurelia hatte sich mit Kritik an der Kirche zurückgehalten und ihren Spott diesmal gegen das Habsburgerhaus gerichtet. Mit spitzer Feder hatte sie ihn in den Staub und Nebel gepackt, der Wien seit Tagen fest im Griff hielt. Eines der Bilder zeigte eine Eisenbahn, die im Nebel verschwand – darunter war zu lesen: »Sehr geehrte Passagiere, seien Sie unbesorgt, der Weg ist den Lokomotivführern durchaus bekannt.« Die Männer in der Lok waren der Kaiser und der Generalstab der kaiserlichen Armee. Nach dem sensationellen Bau der Semmeringbahn glaubte man im Habsburgerreich an den Fortschritt der Technik. Gleichzeitig war allen bewusst, dass das Reich einer politischen Reform bedurfte. Die Kronländer gierten nach Autonomie. Die militärischen Niederlagen in Italien hatten den Glauben an die Stärke der Monarchie geschwächt.

»Das ist nun der dritte Selbstmord innerhalb eines Monats!« Otto von Kolowitz riss Aurelia aus ihren Tagträumen. Er faltete die Zeitung fein säuberlich zusammen und legte sie neben den Teller, auf dem sich Reste seines Gugelhupfs vom K.-u.-k.-Hofkonditor Demel befanden. Aurelias Vater war trotz seines fortgeschrittenen Alters ein sehr attraktiver Mann. Aufgrund seines Reichtums und seines Aussehens galt der Witwer als eine der begehrenswertesten Partien der feinen Wiener Gesellschaft, was ihn bis vor Kurzem nicht im Geringsten interessiert hatte. Viele Jahre hatte er um seine Frau getrauert, die bereits kurz nach Aurelias Geburt gestorben war. Erst in diesem Frühling hatte er damit begonnen, sein Herz einer neuen Dame zu öffnen: Dorothea Ziegler. Sie war eine reiche Witwe, die ein Modehaus führte und in ihrer Freizeit einen Kultursalon betrieb. Die selbstbewusste, moderne Unternehmerin war die Erste, der es gelungen war, das Interesse des Grafen auf sich zu lenken. Sehr zur Erleichterung von Aurelia. Seit Otto von Kolowitz sich mit Dorothea Ziegler traf, hatte er weniger Zeit, sich um seine Tochter zu sorgen. Wobei ihm immer noch genug Zeit blieb, sich in Aurelias Leben einzumischen.

»Gibt es nicht ständig Menschen, die den Freitod wählen?« Aurelia goss sich Kaffee nach. Sie hatte es aufgegeben, diejenigen zu zählen, die aus dem Fenster oder in die Donau sprangen, um ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Meist waren es einfache Leute, Dienstmädchen, die unfreiwillig schwanger geworden waren, oder Lehrlinge, die ihre Schulden nicht mehr begleichen konnten. Aurelia fasste nach dem kleinen weißen Kännchen mit dem Kaffeeobers. Es war leer. Hilfesuchend sah sie sich nach Marie, ihrem Dienstmädchen, um.

»Ich hol gleich frisches Obers«, sagte Marie undeutlich und eilte heran. Hatte sie mit vollem Mund gesprochen? Aurelia hob belustigt eine Augenbraue.

Otto von Kolowitz musterte das Mädchen streng über den Rand seiner kleinen Lesebrille. »Hast du etwa schon wieder genascht, Marie?«

Maries hellblaue Augen weiteten sich erschrocken. Um ihren Mund befanden sich die Reste von Marillenmarmelade und Staubzucker. Rasch fuhr sie sich mit ihrem Handrücken über die Lippen und wischte die süßen Reste in ihre weiße Schürze, die jetzt nicht mehr makellos war. Sie schluckte hörbar. »Es war nur ein Stückerl von einem Krapfen.«

Otto von Kolowitz verdrehte genervt die Augen. »Geh und hol das Obers«, befahl er ungehalten. Marie knickste ungelenk und sauste aus dem Raum. Kaum hatte sie das Speisezimmer verlassen, meinte Aurelias Vater: »Dieses Mädchen kostet mich meinen Verstand. Sie wird nie lernen, sich ordentlich zu benehmen.«

»Aber sie benimmt sich doch ordentlich«, entgegnete Aurelia. »Sie war ehrlich.«

»Sie ist gefräßig und schlampig.«

»Sie ist erfrischend natürlich und das anständigste Mädchen, das wir seit Jahren eingestellt haben«, widersprach Aurelia. Sie hatte Marie fest in ihr Herz geschlossen. Otto von Kolowitz hatte ihr die Stelle als Dienstmädchen angeboten, um Maries Vater einen Gefallen zu tun. Der war Pächter eines großen Waldstücks, das dem Grafen gehörte. Der arme Mann hatte sieben Töchter, die er unmöglich alle mit einer Mitgift versorgen konnte. Marie war die Jüngste und kam nun selbst für ihren Unterhalt auf.

»Ich kann verstehen, dass Marie nascht, wenn Sebastian nicht da ist. Er ist viel zu streng mit ihr.«

Sebastian war Otto von Kolowitz’ Diener und langjähriger Vertrauter. Er beaufsichtigte das gesamte Personal im Haus. Nichts entging seinem Blick. Vor allem nicht Aurelias gelegentliche Ausflüge ohne Anstandsdame.

»Wo ist Sebastian eigentlich?«, fragte Otto von Kolowitz.

Aurelia zuckte mit den Schultern. Sie hatte keine Ahnung, wohin Sebastian ging oder was er tat, wenn er für ein paar Stunden das Haus verließ. »Ich dachte, du weißt es«, sagte sie.

Otto von Kolowitz murmelte etwas Unverständliches in seinen Bart. Aurelia beließ es dabei.

»Du wolltest etwas zu den Selbstmorden sagen«, lenkte sie ihren Vater zurück zum ursprünglichen Gesprächsthema.

»Ja, richtig!« Er tippte mit dem Zeigefinger auf die Zeitung. »Diesmal hat sich ein Ziegelbaron das Leben genommen: Meinrad Auerbach. Ich frage mich, warum er den Freitod gewählt hat.«

»Meine Güte!«, entfuhr es Aurelia. »Ich singe mit seiner Frau im Kirchenchor! Jolanda Auerbach.« Aurelia schüttelte den Kopf. Nicht, dass Frau Auerbach viel von ihrem Mann erzählt hätte. Aber ihr leerer Blick an manchen Tagen und das blasse Veilchen, das sie einmal bei der Probe ums Auge trug, hatten Aurelia gereicht, um sich ein Bild dieses Manns zu machen. Sie hatte ihm niemals begegnen wollen. Nun, das würde sie nun auch nicht mehr.

»Was für ein Zufall«, entgegnete ihr Vater. Dann legte sich unvermittelt ein Ausdruck großer Zufriedenheit auf sein Gesicht. »Es freut mich jedenfalls, dass dir das Singen neuerdings solche Freude bereitet«, sagte er lächelnd. Seit Aurelia Mitglied im Kirchenchor war und einen Teil ihrer Freizeit dort verbrachte, wähnte er sie in diesen Stunden in Sicherheit. Aurelia wusste genau, was ihr Vater dachte: Solange sie sang, konnte sie keine Dummheiten anstellen oder ihren guten Ruf aufs Spiel setzen, indem sie sich in irgendwelche Geschichten verstrickte.

»In der Regel sind es arme Leute, die sich umbringen. Aber es gibt wohl auch reiche Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen. Vielleicht ist Liebeskummer oder eine unheilbare Krankheit der Grund?«

»Wahrscheinlich hast du recht. Aber es ist doch seltsam, dass alle drei Männer eine Verbindung zur geplanten Weltausstellung hatten.«

»Ach?«, fragte Aurelia irritiert. Erst vor ein paar Monaten war die offizielle Genehmigung der Weltausstellung in Wien erfolgt. Die gigantische Schau war für das Jahr 1873 geplant. Mit 230Hektar Ausstellungsfläche sollte das Gelände fünf Mal so groß werden wie das 1867 in Paris und zwölf Mal so groß wie 1851 bei der ersten Weltausstellung in London. Die ganze Welt sollte sehen, dass die Habsburgermonarchie, trotz der militärischen Niederlagen der letzten Jahre, auf dem internationalen Parkett eine wichtige Rolle spielte.

Otto von Kolowitz zuckte mit den Schultern. »Es geht bei dem Vorhaben um sehr viel Geld. Soviel ich weiß, gibt es einen Garantiefond über 6Millionen Gulden. Und das ist bloß die Hälfte der geplanten Ausgaben. Mehrere meiner Geschäftspartner haben sich um einen Sitz in der Ausstellungskommission beworben. Auerbach war eines der glücklichen Mitglieder.«

»Na ja, als glücklich würde ich den Mann nicht mehr bezeichnen«, bemerkte Aurelia trocken.

Otto von Kolowitz räusperte sich. »Stimmt.«

»Wer waren die beiden anderen Männer?«, wollte Aurelia wissen.

»Die Architekten Hermann Salcher und Martin Weidebach. Einer hat viele Monate Arbeit in die Pläne des riesigen Hauptgebäudes gesteckt, der andere in die Bauten der ägyptischen Baugruppe der Ausstellung. Beide Pläne wurden ohne Erklärung abgelehnt. Jetzt soll ein runder Glasstahlpalast errichtet werden und die orientalischen Gebäude haben angeblich nichts mehr mit dem Osten zu tun.«

»Ein Sprung aus dem Fenster erscheint mir als Reaktion auf eine Ablehnung dennoch reichlich übertrieben«, sagte Aurelia.

»Bei Auerbach ist es noch unverständlicher. Er hatte Geld, Einfluss und Macht. Und er war eher skrupellos als einer von der sentimentalen Sorte. Ich hätte ihn nie für jemanden gehalten, der schnell aufgibt.« Otto von Kolowitz schüttelte ratlos den Kopf.

»Kanntest du Meinrad Auerbach?«, fragte Aurelia.

»Nur flüchtig. Kanntest du ihn denn?«

»Weil ich mit seiner Frau singe?« Aurelia schüttelte entschieden den Kopf.

»Du hast mir gestern gesagt, dass du heute Nachmittag bei seiner Schwester eingeladen bist. Oder hat sie die Veranstaltung wegen des Todes ihres Bruders abgesagt? Unter den gegebenen Umständen wäre das sehr nachvollziehbar.«

»Ja, richtig«, rief Aurelia und schlug sich eine Hand vor den Kopf. »Daran habe ich nicht gedacht.« Meinrad Auerbach war der um viele Jahre ältere Bruder von Emilia Zobel, mit der Aurelia viele schöne Erinnerungen aus der Kindheit verband. Aurelias Vergesslichkeit war entschuldbar. Sie hatte die Freundin lange nicht gesehen – und war dem Bruder in ihrer Kindheit nie begegnet. Auch wenn sie Meinrad Auerbach für einen Gewalttäter hielt, empfand sie Mitleid mit ihrer Freundin, die um ihren Bruder trauerte.

Otto von Kolowitz griff nach dem letzten Stück Gugelhupf. Er zupfte die Rosinen heraus und schob sie zur Seite. »Ich frage mich, wie oft ich Marie wohl noch sagen muss, dass sie Marmorgugelhupf kaufen soll. Ich mag keine Rosinen.«

Er rümpfte die Nase.

Aurelia verkniff sich die Bemerkung, dass ihr Vater der Einzige im Haus war, der keine Rosinen mochte. Sie selbst und das gesamte Personal liebten die getrockneten Früchte.

»Ich habe nicht gehört, dass die Séance nicht stattfindet«, sagte Aurelia.

»Es ist pietätlos«, raunte Otto von Kolowitz.

»Du magst Séancen nie«, entgegnete Aurelia.

»Das Ganze ist reine Scharlatanerie, bei der gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche gezogen wird.«

»Ich sehe es als eine Art Unterhaltung an«, widersprach Aurelia. »Du gehst ja auch ins Theater oder in den Zirkus.«

»Da versucht mir niemand einzureden, er könne mit den Toten reden.«

»Ich mag die gruselige Stimmung«, gab Aurelia zurück. »Wie wenn man eine Schauergeschichte liest!«

»Texte, die junge Damen wie du gewiss nicht lesen sollten!« Es war kein Geheimnis, dass Otto von Kolowitz mit der Vorliebe seiner Tochter für anrüchige Texte nicht einverstanden war. Aber es war ihm immer noch lieber, Aurelia las Schauerromane, als dass sie sich mit den Schriften von Marx und Engels beschäftigte. Erst kürzlich hatte er einen der skandalösen Artikel in ihrem Zimmer gefunden und darauf bestanden, dass sie ihn sofort entfernte.

Aurelia tat so, als hätte sie die Zurechtweisung nicht gehört. »Komm doch mit«, forderte sie. »Madame Moreau ist ein gefragtes Medium. Sie hat bereits Séancen in ganz Europa abgehalten. So heißt es zumindest. Auf ihre Art ist sie eine Künstlerin. Das Ganze wird dir gefallen.«

»Das wird es mit Sicherheit nicht«, widersprach Otto von Kolowitz. »Außerdem bin ich davon überzeugt, dass die wenigsten Teilnehmer den Nachmittag so sehen wie du. Die Mehrzahl der Besucher glaubt den Unfug, der ihr da aufgetischt wird.«

Aurelia musste schmunzeln. Sie dachte an ihren Begleiter, Nepomuk Hofmeister, den Sohn des Juristen ihrer Familie. Er würde ganz gewiss nicht an die magischen Kräfte eines Mediums glauben. Mit seinem Zynismus würde er dafür sorgen, dass der Abend unterhaltsam und abwechslungsreich würde. Auch wenn sie sich um ihre Freundin Emilia sorgte: Aus Aurelias Sicht konnte der Tag kaum besser sein. Zuerst wurden ihre Karikaturen anstandslos angenommen, dann versprach eine gruselige Abendveranstaltung den grauen Herbsttag in stimmungsvolles Licht zu rücken. Im Moment war sie rundum zufrieden.

Zwei Stunden später saß sie im Fiaker gegenüber von Nepomuk Hofmeister. Der Jurist war einer der attraktivsten und charmantesten Männer, die Aurelia kannte. Stets umgab ihn eine angenehme Duftwolke dezenten Parfums. Sein Haar und sein Bart waren immer perfekt geschnitten, seine Kleidung elegant und nach der neuesten Mode. Seit Aurelia sein ganz persönliches Geheimnis kannte, konnte sie das Kokettieren, mit dem er sie früher in Verlegenheit gebracht hatte, genießen. Es machte Spaß, mit ihm zu schäkern, da sie wusste, dass keinerlei Gefahr von dem Geplänkel ausging.

»Sie sehen wie immer hinreißend aus«, sagte er und lächelte dabei schief, sodass ein Grübchen auf seiner rechten Wange entstand. Nur eine von vielen Kleinigkeiten, die Nepomuk so unglaublich anziehend machten. Kaum eine Frau, die keine weichen Knie bekam, wenn er dieses Lächeln aufsetzte.

»Sie haben sich aber auch in Schale geworfen«, meinte Aurelia amüsiert.

»Wann hat man schon die Gelegenheit, ein berühmt-berüchtigtes Medium kennenzulernen. Man sagt, dass Madame Moreau auf Monate im Voraus ausgebucht ist.«

»Ich kann die Vorstellung auch kaum erwarten«, pflichtete Aurelia ihm bei. »Und«, Aurelia lächelte verschmitzt, »werden Sie Madame bitten, mit einem lieben Verstorbenen Kontakt aufzunehmen?«

»Gott bewahre!« Nepomuk hielt ihr abwehrend beide Hände entgegen. »Am Ende meldet sich aus dem Jenseits eine meiner verstorbenen Erbtanten. Es wäre entsetzlich, wenn ich einen schlechten Eindruck hinterlasse. Stellen Sie sich vor, sie würden ihre Meinung ändern und mir mein Vermögen doch noch wegnehmen. Ich wäre arm wie eine Bettelmaus!«

Aurelia schmunzelte. Sie hatte gehofft, dass Nepomuk die Veranstaltung mit seinem gewohnten Humor spicken würde. Sie hatte ihn dazu überredet, sie zu begleiten. Allein als unverheiratete, junge Frau zu gesellschaftlichen Ereignissen zu erscheinen, galt als unschicklich, auch wenn sie die Gastgeberin kannte. Eine Anstandsdame wäre die richtige Wahl gewesen. Aber der Jurist der Familie bewahrte sie ebenso gut vor bösem Tratsch. Gerade als Aurelia auf Nepomuks Bemerkung antworten wollte, kam die Kutsche abrupt zum Stehen, Aurelia rutschte nach vorne und fiel auf Nepomuks Schoß. Ein lautes Fluchen war zu vernehmen.

»Schaun S’ doch, wo Sie hinrennen!«, schimpfte Frieda Horvath vom Kutschbock herab. »Sie laufen ja mitten auf der Straße! Ham S’ denn keine Augen im Kopf?«

»Selbstverständlich habe ich Augen im Kopf, aber Sie haben wohl Ihre Lizenz in der Lotterie gewonnen!« Die erboste Stimme kam Aurelia bekannt vor. Sie rappelte sich auf, strich ihren Rock glatt und setze sich auf ihre Bank. Nepomuk grinste. »Wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, müsste ich jetzt glauben, Sie hätten die Situation schamlos ausgenutzt, um mir näherzukommen.«

Eine Haarnadel war aus Aurelias Frisur gerutscht. Mit einer schnellen Bewegung steckte sie sie geschickt wieder fest. »Unsinn, Nepomuk«, sagte sie. »Wir wissen beide, dass das nicht der Fall ist.«

»Wissen wir das?«

»Ja!«

Aurelia sah aus dem Fenster der Kutsche. Eine hochgewachsene Figur im dunklen Gehrock tauchte aus der dichten Nebelsuppe auf.

»Fräulein von Kolowitz!« Nun wusste Aurelia, wem die Stimme gehörte. Vor ihr stand Hofrat Pinacek, der Leiter der kaiserlichen Ägyptisch-Orientalischen Sammlung. Er machte ihr regelmäßig Avancen und hoffte seit Jahren vergeblich auf ein Rendezvous mit Aurelia.

»Haben Sie noch Platz in Ihrer Kutsche?«

Die Frage überraschte Aurelia. Wie kam der Mann auf die Idee, Sie würde ihn mitnehmen.

»Sie fahren doch ins Palais Zobel? Ich habe Ihren Namen auf der Gästeliste gelesen.« Der Hofrat trat näher. Er hinderte Frieda daran, weiterzufahren, indem er sich ihren Pferden in den Weg stellte.

»Sind Sie etwa auch Gast bei der Séance mit Madame Moreau?«, fragte Aurelia.

»Ja, das bin ich. Darf ich die letzten Meter zum Palais Ihr Begleiter sein?«

Nun richtete Nepomuk sich auf und sah aus dem Fenster. »Fräulein von Kolowitz befindet sich bereits in Begleitung, aber wir nehmen Sie gerne mit. Steigen Sie ein.« Er öffnete einladend die Fiakertür und raunte Aurelia leise zu: »Wenn Sie mich das nächste Mal zu einer Gesellschaft schleppen, bestehe ich darauf, zuvor die Gästeliste zu sehen.«

»Sie hätten den Hofrat ja nicht zum Mitfahren einladen müssen.«

»Ich verfüge über gute Manieren.«

»Die werden völlig überbewertet«, entgegnete Aurelia. Weiter kam sie nicht, denn schon kletterte der Hofrat in die Kutsche. Er setzte sich viel zu nah neben Aurelia, begrüßte sie mit einem feuchten Handkuss und zog seinen Zylinder vor Nepomuk. Dabei musterte er ihn finster von oben bis unten und gab sich kaum Mühe, seinen Groll gegen ihn zu verbergen. Dabei war es Nepomuk, dem er die Mitfahrgelegenheit verdankte.

»Habe ich mich eben geirrt oder ist die Person auf dem Kutschbock tatsächlich eine Frau?«, fragte der Hofrat.

»Frieda Horvath, die einzige Fiakerin Wiens«, sagte Aurelia. »Sie ist pünktlich, zuverlässig und macht keine unangenehmen Sprüche.«

»Sie ist eine Frau«, entgegnete der Hofrat pikiert.

»Gerade deshalb fahre ich so gerne mit ihr!«

Irritiert schüttelte Pinacek den Kopf.

Aurelia setzte zu einer weiteren spitzen Bemerkung an, wurde aber von Nepomuk daran gehindert.

»Sie wollen also auch mit einem Toten Kontakt aufnehmen?«, fragte er den Hofrat.

»Gott bewahre, nein!« Pinacek hüstelte verlegen. »Ich muss gestehen, dass ich mich Ihretwegen um eine Einladung bemüht habe.« Er drehte sich zu Aurelia und bedachte sie mit einem schmachtenden Blick. Aus den Augenwinkeln konnte Aurelia Nepomuks Grinsen erkennen. »Bisher haben Sie all meine Bemühungen, Sie zum Kaffee oder Tee einzuladen, ignoriert. So habe ich zu anderen Mitteln greifen müssen, um Sie wiederzusehen.«

»Sie sind ein Schlingel«, Nepomuk hob den rechten Zeigefinger.

Aurelia verdrehte die Augen. Hoffentlich waren sie bald am Ziel. Die Unterhaltung begann sie anzustrengen.

»Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt auf Madame Moreau«, fuhr Nepomuk fort und lenkte das Thema wieder auf die bevorstehende Séance.

Hofrat Pinacek streifte seine Handschuhe ab und legte beide Hände auf den Griff seines Gehstocks. »Ich muss zugeben, dass ich ein wenig verwundert bin, dass Frau Zobel die Veranstaltung nicht abgesagt hat. Wie mir zu Ohren gekommen ist, ist ihr Bruder …« Der Hofrat verfiel in verlegenes Schweigen.

»Tödlich verunglückt«, ergänzte Aurelia.

Der Hofrat räusperte sich. »Nicht nur das. Glaubt man den Zeitungen, so hat er den Freitod gewählt.«

»Vielleicht will Emilia die Gelegenheit nutzen, um mit ihrem Bruder Kontakt aufzunehmen«, riet Aurelia. Sie kannte Emilia Zobel aus Kindheitstagen. Die beiden waren viele Jahre gemeinsam im Klavierspiel unterrichtet worden. Während Aurelia zwar Talent bewiesen, aber keinerlei Ehrgeiz an den Tag gelegt und viel zu wenig geübt hatte, war Emilia den Anweisungen des Lehrers gefolgt, hatte regelmäßig und viel geübt und war trotzdem eine lausige Pianistin geblieben. Im zarten Alter von siebzehn hatte sie sich dem Willen ihres Vaters gefügt und den deutlich älteren Besitzer eines Steinbruchs im Süden von Wien geheiratet: Gustav Zobel.

Schon lange vor der Eheschließung hatten Aurelia und Emilia sich aus den Augen verloren. Nur hin und wieder trafen sie einander bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen kaum Zeit blieb, sich ausführlich zu unterhalten. Umso größer waren die Überraschung und die Freude gewesen, als Aurelia eine Einladung zur Séance erhalten hatte. Endlich würde sie die Freundin aus Kindheitstagen wiedersehen. Sie hoffte nur, dass der Verlust ihres Bruders ihr nicht allzu sehr zusetzte.

Langsam kam die Kutsche zum Stehen. Draußen lobte Frieda ihre Pferde: »Gut gemacht, meine Schnuckerl!«

Zuerst kletterte Nepomuk aus dem Fiaker, gefolgt vom Hofrat und Aurelia. Der Jurist bezahlte Frieda. Er legte wohl ein paar Kreuzer drauf, denn Frieda grinste so breit, dass ihr vergoldeter Schneidezahn im fahlen Schein der Gaslaterne aufblitzte. »Wann soll ich wieder da sein?«

Nepomuk suchte Aurelias Blick.

»Länger als bis um zehn möchte ich nicht bleiben. Ich habe morgen in der Früh einen Termin bei der Schneiderin.«

»Passt!« Frieda tippte sich an die Melone, fasste nach den Zügeln und lenkte ihren Fiaker die Straße entlang. Schon nach wenigen Metern waren Tiere und Kutsche vom Nebel verschluckt.

»Was für ein schreckliches Wetter«, schimpfte Hofrat Pinacek und bot Aurelia den Arm an. Sie tat so, als würde sie es nicht bemerken, und lief rasch an ihm vorbei und die Stufen zum Palais Zobel hinauf. Der Prunk des neu errichteten Gebäudes war wegen des Nebels nur zum Teil sichtbar. Aurelia wusste auch so, dass der Architekt sich strikt an die Regeln des Historismus gehalten und architektonische Elemente aus der Antike und dem Barock miteinander vermischt hatte. Die unteren Teile der Säulen rechts und links der Eingangstür waren mit kleinen Laternen beleuchtet, sodass die Besucher den Weg fanden.

Nepomuk ergriff beherzt den goldenen Türklopfer in der Form eines brüllenden Löwen. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis geöffnet wurde und ein Diener im dunklen Frack sie willkommen hieß. Warme, parfümschwere Luft schlug Aurelia entgegen. Der Geruch von Kuchen und Braten mischte sich dazu. Ihr Magen knurrte, obwohl sie bei der Nachmittagsjause kräftig zugelangt hatte. »Man erwartet Sie bereits«, sagte der Mann mit nasaler Stimme. »Sie sind die letzten Gäste.« Er erinnerte Aurelia an Sebastian. Sie fasste nach ihrer kleinen goldenen Uhr, die an einer zarten Kette um ihren Hals hing. Frieda war wegen des dichten Nebels langsamer gefahren. Doch es fehlten immer noch zwei Minuten zur vollen Stunde. Sie waren also pünktlich. Kein Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben.

Sie ließ sich vom Diener aus dem Mantel helfen. Ein blasses Dienstmädchen in schwarzer Uniform und weißer Haube übernahm das Kleidungsstück und wuselte damit davon, während Aurelia, Nepomuk und Pinacek dem Diener über eine breite Marmortreppe in den ersten Stock folgten. Die Flügeltüren zu einem hell erleuchteten Salon standen weit offen. Dezentes Stimmengewirr drang auf den Gang. Kaum hatten Aurelia und ihre Begleiter den Raum betreten, kam auch schon Emilia Zobel auf sie zugelaufen. Aurelia erschrak. Die Hausherrin sah mitgenommen aus. Seit Aurelia sie im Sommer bei einem Ball im Gartenbau getroffen hatte, hatte Emilia sich dramatisch verändert. Ihre Wangen waren eingefallen, dunkle Ringe lagen unter ihren großen, samtig braunen Augen. Die Pupillen waren geweitet. Hatte sie bereits getrunken oder stand sie unter dem Einfluss von Medikamenten? Das glanzlose, stumpfe Haar war zu einem losen Knoten zusammengebunden. Auch das elegante Kleid in kostbarer dunkelblauer Seide aus dem Modesalon Zwieback konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Emilia Zobel bis auf die Knochen abgemagert war. Diese Veränderung konnte unmöglich auf den Tod ihres Bruders zurückzuführen sein. Emilia musste sich seit Wochen und Monaten unwohl fühlen. Ob sie ernsthaft krank war?

»Servus, wie schön, dass du gekommen bist!« Emilia ergriff Aurelias Hände und drückte sie schwach. Ihre Finger waren eisig. Dabei hätten Aurelias Finger kälter sein müssen, da sie eben noch auf der Straße gestanden hatte.

»Mein herzliches Beileid«, sagte Aurelia voller Anteilnahme. »Ich habe vom Tod deines Bruders erst heute Nachmittag gehört. Es tut mir schrecklich leid.«

Sofort füllten sich Emilias Augen mit Tränen. Sie holte ein Spitzentaschentuch aus ihrem Ärmel und tupfte sich damit Nase und Augen ab. »Es ist furchtbar«, schniefte sie.

»Wäre es nicht besser gewesen, die Gesellschaft abzusagen?«, fragte Aurelia leise.

Emilia schüttelte den Kopf. »Madame Moreau hat mir versprochen, Kontakt mit Meinrad aufzunehmen. Sie meint, es sei besonders einfach, mit Toten in Verbindung zu treten, die noch nicht ganz im Jenseits seien, sondern sich auf der Reise dorthin befänden. Meinrad weilt irgendwo in der Zwischenwelt. Ich werde heute Abend mit ihm reden. Ich will wissen, warum er diesen entsetzlichen Schritt getan hat. Es bestand doch keinerlei Grund, sich …« Ihre Stimme brach.

Aurelia versuchte, sich die Zwischenwelt vorzustellen. Trafen die Toten sich dort auf einen letzten Kaffee? Oder saßen sie gelangweilt herum und vertrieben sich das Warten aufs Jenseits mit einem Kartenspiel? Ob Aurelia eine Karikatur dazu wagen sollte? Wahrscheinlich würde Lorenz die Zeichnung wegen Pietätlosigkeit aussortieren. In dem Moment hatte Emilias Ehemann, Gustav Zobel, sie entdeckt. Er kam zu ihnen geeilt. Obwohl er gut zehn Jahre älter als Emilia war, sah er deutlich gesünder und kräftiger aus als seine Frau. Seine breiten Schultern zeugten von regelmäßiger körperlicher Ertüchtigung. Sein Bart war penibel getrimmt und sein Haar, das an den Schläfen langsam ergraute, gab ihm eine gewisse interessante Note. Er begrüßte zuerst Nepomuk und Pinacek, dann widmete er sich Aurelia. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, Fräulein von Kolowitz. Sie wissen ja gar nicht, wie viel Ihr Besuch meiner Frau bedeutet.« Fürsorglich, so als wäre Emilia eine Figur aus zerbrechlichem Glas, legte er den Arm um sie. »Emilia macht gerade eine sehr schwierige Zeit durch.«

»Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich der Einladung gefolgt bin«, beeilte Aurelia sich zu sagen. »Wenn ich damit Emilia unterstützen kann, so freut mich das umso mehr.« Sie versuchte, sich vorzustellen, wie es sich anfühlen mochte, einen Bruder zu verlieren. Leider hatte Aurelia keine Geschwister, aber sie hatte sich immer welche gewünscht. Ihre Mutter war gestorben, als sie noch zu klein gewesen war, um sich im Nachhinein an ihren Tod zu erinnern. Ohne sie aufzuwachsen, war für Aurelia selbstverständlich gewesen. Es hatte jemand gefehlt, aber sie hatte nie gewusst, wie diese Person in Wirklichkeit gewesen war. Sie existierte nur in ihrer Fantasie. Der bewusst erlebte Verlust einer Person, die ihr nahestand, war ihr bislang zum Glück erspart geblieben.

»Es ist tragisch, einen geliebten Menschen zu verlieren«, sagte sie. Doch Emilias Aufmerksamkeit war nicht mehr bei ihr. Mit flatternden Augen sah sie sich im Raum um.

»Das ist es in der Tat«, sagte Gustav Zobel sorgenvoll und lehnte sich dann eine Spur zu vertraulich zu Aurelia. Er senkte seine Stimme: »Leider ist Emilias Gesundheitszustand schon seit längerer Zeit instabil. Sie leidet unter nervösen Schüben.«

Besorgt sah Aurelia zu Emilia. Hatte sie die Worte gehört? »Nervöse Schübe?«, wiederholte sie leise, bekam aber keine Antwort, da sich ein älterer Herr mit Glatze und grauem Vollbart der Gruppe näherte. Es war Leopold Zobel, Emilias Schwiegervater.

»Was für eine außerordentliche Freude, Sie wiederzusehen, Fräulein von Kolowitz. Wenngleich in dieser für meine arme Schwiegertochter betrüblichen Stunde. Doch sagen Sie, wie geht es Ihrem geschätzten Vater?«

»Er erfreut sich bester Gesundheit, vielen Dank.«

»Ich habe gehört, dass er seit Kurzem regelmäßig den Kultursalon von Dorothea Ziegler besucht.« Offenbar sorgten Otto von Kolowitz und Dorothea Ziegler für einigen Gesprächsstoff in der Wiener Gesellschaft.

»Ja, er hat die Liebe zur Kunst entdeckt«, entgegnete Aurelia.

»Bitte richten Sie ihm meine besten Grüße aus. Ich wollte mich schon seit Längerem mit ihm treffen. Es geht um Geschäftliches.«

Bevor Aurelia fragen konnte, um was für Geschäfte es sich handelte, zog eine andere Besucherin die Aufmerksamkeit aller auf sich. Eine schlanke Frau stand plötzlich in der Mitte des Raums, als wäre sie geräuschlos hereingeschwebt. Aller Augen waren auf sie geheftet. Sie trug ein hochgeschlossenes, eng anliegendes dunkelviolettes Kleid aus Seide. Die Figur, die sich darunter abzeichnete, war weiblich gerundet. Das Gesicht der Frau lag hinter einem dünnen schwarzen Schleier verborgen. Aurelia versuchte durch den Schleier hindurchzusehen, doch alles, was sie erkennen konnte, war, dass das Gesicht der Unbekannten stark geschminkt war. Als trüge sie unter dem Schleier eine Maske. Ihr schwarzes Haar war zu einem kunstvollen Turm hochgesteckt. Silberne Sterne funkelten darin. Sie erinnerten Aurelia an den Schmuck der Kaiserin, die sogenannten Sisi-Sterne, die der Hofjuwelier Köchert seit geraumer Zeit höchst erfolgreich verkaufte.

»Madame Moreau!«, hauchte Emilia ergriffen. Ihr Mann löste sich von ihr, trat zu der Wahrsagerin und die beiden wechselten ein paar Worte.

Leopold Zobel flüsterte Aurelia hinter vorgehaltener Hand zu: »Ich finde es verantwortungslos von meinem Sohn, diese Frau einzuladen.«

»Warum?«

»Emilias Nerven sollten nicht weiter belastet werden! Gerade nach dem, was sich gestern zugetragen hat. Meine Schwiegertochter ist in einem sehr instabilen Zustand. Mein Sohn täte gut daran, sie mit solchem Unfug zu verschonen und stattdessen darauf zu achten, dass sie gesund wird und ihre Hysterie ablegt.«

»Ich denke, angesichts ihres Verlusts hat sie allen Grund, instabil zu sein.« Die Bemerkung des alten Mannes erschien Aurelia taktlos und übergriffig.

»Es ist nicht nur der Tod von Meinrad.«

Zu gerne hätte Aurelia mehr erfahren. Aber in diesem Moment kehrte Gustav Zobel gemeinsam mit Madame Moreau zu ihr und Emilia zurück und Leopold Zobel verstummte wieder.

»Darf ich vorstellen: Madame Moreau.«

Die Wahrsagerin hielt Aurelia die behandschuhte Hand entgegen. Der Druck, den sie ausübte, war kaum zu spüren, was überraschend war angesichts der dominanten Erscheinung der Frau. Eine intensive Wolke schweren Parfums umhüllte Moreau. Aurelia rümpfte die Nase. Der Duft war ihr entschieden zu aufdringlich. Ganz anders schien es Hofrat Pinacek zu ergehen. Seine Augen hingen an der Wahrsagerin und die Bewunderung, die er eben noch Aurelia entgegengebracht hatte, galt jetzt ganz Madame Moreau. Eine Entwicklung, die Aurelia gefiel.

»Wir sollten nicht länger warten«, meinte Madame Moreau mit dramatischer Stimme. Für eine Frau war sie ungewöhnlich tief. Doch Aurelia bezweifelte, dass das ihre natürliche Tonlage war. Ihre Stimme wirkte verstellt. Seit Aurelia im Kirchenchor sang, erkannte sie den Unterschied.

»Die Toten befinden sich bereits in der Zwischenwelt und warten auf uns. Einige von ihnen können dort nicht mehr lange verweilen.«

Da war er wieder, der Begriff der Zwischenwelt. Aurelia mochte ihn. Er war wie geschaffen für eine Karikatur. Sie würde einen harmlosen Entwurf eines Kaffeekränzchens verstorbener Damen wagen.

»Warum können die Toten nicht lang in der Zwischenwelt bleiben?«, flüsterte Aurelia Nepomuk ins Ohr. Der hob amüsiert die Augenbrauen. »Vielleicht haben sie so großen Durst, dass es sie ins Jenseits zieht, wo ein kühles Bier auf sie wartet.« Er grinste und schüttelte den Kopf. »Ich habe wirklich nicht den geringsten Schimmer. Aber wir werden es gewiss bald erfahren. Die Dame scheint darauf erpicht zu sein, uns an ihrem Wissen teilhaben zu lassen.«

Schon bat Gustav Zobel die Gäste in den Nebenraum. Im Gegensatz zum Salon lag er im Halbdunkel. Statt des großen Kronleuchters hatte man Kerzen aufgestellt. Die Flammen flackerten in gläsernen Laternen. In der Mitte des Raums befanden sich ein riesiger runder Tisch und Sessel. Für jeden Gast war einer vorgesehen. Auf einem besonders großen Sessel lag ein rotes Samtpolster. Er war für Madame Moreau bestimmt. Mit langsamen, eleganten Bewegungen, die Aurelia an die einer Katze erinnerten, ließ sie sich darauf nieder. Wie ein Hündchen hingegen hechelte Hofrat Pinacek hinter ihr her und warf sich in den Sessel daneben. Der Hofrat saß, noch bevor Gustav Zobel protestieren konnte. Den anderen Platz neben Madame Moreau hatte bereits eine dicke Frau eingenommen. Verärgert führte Zobel seine Ehefrau zur gegenüberliegenden Seite des Tisches und rückte einen Sessel für sie zurück. Erschöpft ließ sich Emilia darauf niedersinken. Zobel nahm den Sessel daneben. Die anderen Gäste verteilten sich auf den restlichen Stühlen. Aurelia saß neben der dicken Frau, die sich jetzt vorstellte: »Mein Name ist Sibille Schönborn.« Sie kicherte. Ihr Blick war glasig. Und der stechende Geruch von Gin und Absinth haftete an ihr wie Parfum.

»Angenehm. Aurelia von Kolowitz.«

»Von Kohlenschütz?«

»Von Kolowitz.«

Frau Schönborn nickte, doch Aurelia hatte das Gefühl, wieder nicht verstanden worden zu sein. Offenbar war ihre Tischnachbarin nicht nur hochprozentigen Getränken zugeneigt, sondern auch schwerhörig.

Kaum dass alle ihre Plätze eingenommen hatten, wurde die Tür geschlossen, sodass nun kein Licht mehr aus dem Salon in den nahezu dunklen Raum fiel. Nur noch die Kerzen sorgten für diffuse Beleuchtung. In der Mitte des runden Tisches stand eine besonders dicke Kerze auf einem Teller. Sonst war die Platte leer.

»Bitte reichen Sie einander die Hände!« Madame Moreau ergriff die von Hofrat Pinacek und die von Frau Schönborn. Auch Aurelia reichte ihren Sitznachbarn die Hände. Zu ihrer Rechten saß Nepomuk. Madame Moreau schloss die Augen und bat die Anwesenden, es ihr gleichzutun. Aurelia blinzelte. Vorsichtig sah sie sich um. Bis auf Nepomuk und sie hielten sich die Gäste an die Vorgabe.

»Ich kann erst beginnen, wenn alle die Augen geschlossen haben«, bemerkte Madame Moreau streng. Aurelia konnte im Halbdunkel nicht erkennen, ob die Augen des Mediums hinter dem Schleier geschlossen waren.

Widerwillig folgte sie der Anweisung. Madame Moreau begann zu summen. Ein kühler Windzug streifte Aurelias Nacken. Sie erschauderte. Auch die anderen Gäste schienen ihn zu spüren. Frau Schönborn neben ihr zitterte. Aurelia konnte das leise Klappern ihrer Zähne hören.

»Ich rufe die Toten an und bitte sie, mit uns Kontakt aufzunehmen!« Madame Moreaus Stimme nahm einen gleichförmigen Tonfall an, so als befände sie sich in einer Art Trance. Sie wiederholte ihren Satz wie ein gesungenes Gebet. Plötzlich verstummte sie. Eine Pause folgte, bevor sie raunte: »Ich spüre die Anwesenheit eines Toten. Bitte zeigen Sie sich. Wer sind Sie?«

Rings um den Tisch wurde lautstark Luft eingesogen. Nur Frau Schönborn klapperte weiter mit den Zähnen. Vielleicht hatte sie die Worte nicht verstanden. Erneut strich ein Luftzug über Aurelias Nacken. Sie drehte den Kopf. Stand ein Fenster offen? Aber es gab kein Fenster, nur die Tür, und die war verschlossen. An den Wänden hingen Gemälde. Sie konnte im Dunkel die Motive nicht erkennen. Sie sah nur die breiten Rahmen.

»Niemand darf die Augen öffnen!« Madame Moreaus Stimme schnitt in die gespannte Stille. Sie hatte den singenden, monotonen Tonfall abgelegt. Diesmal schien Frau Schönborn sie verstanden zu haben. »Wir haben sie doch eh zu«, meinte sie lallend.

»Nicht alle«, erwiderte Madame Moreau. »Die Toten wollen nicht gesehen werden. Sie werden sich uns nicht zeigen, solange sich nicht alle an meine Anweisungen halten.«

Nepomuk stieß Aurelia unter dem Tisch sanft mit der Fußspitze an, um ihr zu verstehen zu geben, dass sie den Regeln folgen sollte. Er selbst hatte nun die Augen geschlossen. Widerwillig senkte Aurelia den Kopf und schloss sie ebenfalls.

Madame Moreaus Stimme wurde wieder leise und monoton. »Ich rufe die Toten, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.«

Erneut begann sie zu summen. Es klang ein bisschen wie ein Stöhnen. Es erinnerte Aurelia an Pater Severin, wenn er einen tiefen Ton vorgab. »Ich rufe Meinrad Auerbach. Bitte zeigen Sie sich. Ihre Schwester will mit Ihnen sprechen.«

Aurelia konnte Emilia seufzen hören.

»Meinrad Auerbach, geben Sie sich zu erkennen! Ich kann Ihre Anwesenheit spüren. Sie sind hier, ganz nah bei uns.«

Ein noch kälterer Luftzug ging durch den Raum. Ein Raunen der Gäste folgte. Jemand nieste. Doch die Anspannung, die über dem Tisch hing wie ein undurchsichtiger Schleier, erfasste nun auch Aurelia.

»Meinrad Auerbach. Geben Sie sich uns zu erkennen!«

Madame Moreaus Summen zwischen den Worten wurde lauter. Plötzlich war ein sehr leises Klopfen zu vernehmen. Es schien direkt von der Mitte des Tisches zu kommen. Bildete Aurelia es sich bloß ein? Frau Schönborn schien es nicht zu hören. Sie reagierte nicht. Doch Hofrat Pinacek stieß einen kurzen unterdrückten Schrei aus.

»Sie sind hier, Meinrad Auerbach. Ich kann Ihre Anwesenheit deutlich spüren. Ihre Schwester will mit Ihnen sprechen.«

Es blieb still.

»Bitte geben Sie sich zu erkennen, Meinrad Auerbach.«

Aurelia hielt brav die Augen geschlossen, aber sie war sich sicher, dass Madame Moreau während des Sprechens im Rhythmus ihrer Stimme mit dem Oberkörper vor und zurück wippte. Ein leises Knarren ihres Sessels war zu hören. Ansonsten hörte Aurelia keinen Laut. Die Gäste schienen gespannt den Atem anzuhalten.

Wieder spürte sie einen Luftzug im Nacken, diesmal stärker. Woher kam der Wind? Die Kerze in der Mitte des Tisches erlosch. Aurelia erschauderte.

»Es gibt etwas, das Sie Emilia sagen wollen? Bitte sprechen Sie.«

Es war so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Selbst Frau Schönborn hatte aufgehört, mit den Zähnen zu klappern. Dafür drückte sie Aurelias Arm nun so fest, dass es schmerzte. Ein riesiger Ring, den die alte Dame trug, bohrte sich in Aurelias Handfläche.

Madame Moreaus Stöhnen hallte von den Wänden wider. Ein Bienenschwarm hätte nicht lauter sein können. Es klang, als litte sie an heftigen Schmerzen. »Sie wollen Emilia warnen? Wovor?« Die Worte mischten sich in ihr Wehklagen. Aurelias Handfläche pochte inzwischen vor Schmerz. Ein dritter eisiger Hauch ging durch den Raum und alle Kerzen erloschen. Es war nun völlig finster. Gleich mehrere Gäste stießen einen Schrei aus. Offenbar hatten sich doch nicht alle an die Anweisung des Mediums gehalten und schummelten, genau wie Aurelia. Stoff raschelte, ein dumpfes Geräusch folgte.

»Machen Sie Licht!«, rief Gustav Zobel aufgebracht. »Rasch! Emilia ist vom Sessel gerutscht.«

Panisch hoben sich die Stimmen. Es war so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Aurelia stieß ihren Sessel nach hinten und erhob sich. Sie versuchte, sich zu orientieren. Wo war die Tür? Hektisch drehte sie den Kopf und stieß mit jemandem zusammen. »Pardon!«, sagte Nepomuk, dann tastete er sich vorsichtig an ihr vorbei. Ein klirrendes Geräusch folgte. Hatte er eine der Laternen umgeschmissen? Eine Klinke wurde gedrückt, Licht flutete in den Raum. Nepomuk hatte die Tür aufgestoßen. Schon eilte ein Diener herbei.

»Was ist passiert?«