Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ich hörte, wie Diana neben mir die Luft einsog. Als ich den Blick hob, erstarrte ich. Vor uns breitete sich knapp über dem Boden eine bläulich schimmernde Nebelwolke aus, die immer größer wurde, bis sie Diana und mich einhüllte, und ich nicht mal mehr die Hand vor Augen erkennen konnte. Das Atmen fiel mir schwer, meine Augen brannten und ich musste husten. "Was passiert hier?", schrie ich mit vor Panik zitternder Stimme. Ich spürte, wie Diana ihre Hand um meinen Arm schloss. Sie drückte so fest zu, dass es schmerzte. "Magie", hauchte sie. Als die fünfzehnjährige Alisha erfährt, dass sie aus einer magischen Parallelwelt namens Aviranes stammt und die Enkelin des dort herrschenden grausamen Tyrannen ist, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gemeinsam mit ihrer Mutter Celia begibt sie sich auf den Weg nach Aviranes. Dort will sie die sechs versprengten Widerstandsgruppen einen und für den Frieden kämpfen. Doch schnell erkennt sie, dass nicht alles so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Sie begibt sich auf eine gefahrvolle Reise, während der sie nicht nur den tiefen Geheimnissen von Aviranes, sondern auch sich selbst um einiges näher kommt. An deren Ende kann nur der Tyrann auf sie warten …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 818

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

o

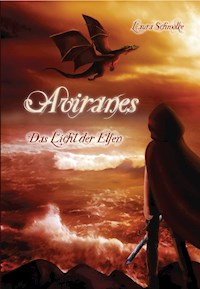

Aviranes

Das Licht der Elfen

Laura Schmolke

o

Impressum:

Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

© 2020 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR

Mühlstraße 10, 88085 Langenargen

Telefon: 08382/9090344

Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2011.

ISBN: 978-3-96074-253-1 - E-Book (2020)

ISBN: 978-3-86196-075-1 - Taschenbuch

Titelbild: Serena Schwinge

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Lektorat: Redaktions- und Literaturbüro MTM

*

Inhalt

Erstes Buch: Die Prophezeiung der Elfen

Prolog: Das Steintor

Die Kette

Aviranes

Die Gabe

Das brennende Tor

Das Geheimnis der Kette

Inet oder die Festung des Grauens

Salina

Allein

Nächte am Lagerfeuer

Zweites Buch: Die Vergessene Stadt

Prolog: Die letzte Elfe

Tamilons Lager

Die Versammlung

Sonnenaufgang

Aufbruch

Der Tote Wald

Artinians Lager

Die Legende von Senem Edar

Die Berge

Tunnel in den Bergen

Girans Lager

Fremde Erinnerungen

Schwertkampf

Über den Wolken

Dianas Geheimnis

Senem Edar

Die Prophezeiung der Elfen

Lineas Waffe

Drittes Buch: Der Wächter der Vergessenen Stadt

Prolog: Tanizun

Dianas Entscheidung

Die Welt jenseits des Meeres

Der Rote Stern

Lehvet

Der Wächter der Vergessenen Stadt

Übungen

Tamilon und Artinian

Das Lied der Elfen

Die Klippen des Todes

Sagons Lager

Ungeahnte Überraschungen

Marlons Lager

Der Rote Tod

Zarinas Lager

Licht und Liebe

Letzte Vorbereitungen

Die große Dunkelheit

Viertes Buch: Das Vermächtnis der Elfen

Prolog: Lineas Kampf

Stille im Lager

Talesias Geheimnis

Tiyans Kampf

Arek

Krieg der Elfen

Ein neues Leben

Schiffe

Epilog: In die Freiheit

Danksagung

Die Autorin

Nachwort

*

Erstes Buch: Die Prophezeiung der Elfen

Die Prophezeiung der Elfen

Und sie wird kommen,

ein Mädchen, weder Kind noch Frau,

das Schwert von Senem Edar in der Hand

und um den Hals das Licht, das Aviranes von dem

Dunkel befreien wird.

Und sie wird kommen,

um Rache zu nehmen,

für ihre Mutter,

für ihr Volk,

für ihr zerstörtes Leben.

Und sie wird kommen,

wird durch ihren Mut Menschen vor großem Unheil bewahren,

durch ihren Willen den Tyrannen in die Knie zwingen

und ihn durch ihr Blut entwaffnen,

doch erst durch ihren Tod wird sie Aviranes von dem

Fluch der Dunkelheit erlösen.

*

Prolog: Das Steintor

Immer wieder sah die junge Frau hastig über ihre Schulter. Die Bäume rauschten im Wind und in der Ferne hörte sie das Heulen eines Wolfes. Ansonsten war es still. Wie ein Schleier lag die Dunkelheit über der kleinen Lichtung und nur das spärliche Licht des Mondes ließ schemenhaft den Umriss eines gigantischen Steintors erahnen, das inmitten der Lichtung stand.

„Ich kann nicht!“, schluchzte die junge Frau und wandte sich zu ihrem Begleiter, einem hochgewachsenen Mann, um. Beide waren in bodenlange Umhänge gehüllt und Kapuzen verdeckten ihre Gesichter.

„Celia, ich bitte dich! Es ist das Beste für dich. Und für das Kind.“ Liebevoll sah der Mann Celia an. „Es ist besser für unsere Kleine, wenn sie woanders aufwächst. Weit weg von Krieg, Grausamkeit und Gewalt.“

„Ich will dich nicht verlassen!“

„Ich weiß, wie du dich fühlst, Celia. Auch mir fällt der Abschied schwer. Aber es ist ja nicht für immer.“

Die Worte hallten in Celias Kopf wider. Es war ja nicht für immer. Nein, für immer würde es nicht sein, aber trotzdem für eine sehr lange Zeit. Fünfzehn Jahre. Und in fünfzehn Jahren konnte sich viel verändern.

„Celia, wenn du hierbleibst, wird dein Vater dich umbringen!“

Die junge Frau atmete ein paar Mal tief durch. Dann nickte sie. Marlon hatte recht. Sie konnte, sie durfte nicht hierbleiben. Zögernd trat Celia auf das Steintor zu. Einen Schritt, und noch einen, bis sie schließlich direkt davor stand.

„Hier, das ist noch für dich“, flüsterte Marlon und hielt ihr eine Kette hin. Der Anhänger, ein flach geschliffener, dunkelgrüner Edelstein, hatte die Form eines Kreises, in dessen Mitte sich ein rundes Loch befand.

Celia drehte sich um und sah ihren Gefährten mit tränenverschleierten Augen an.

„Ich liebe dich“, hauchte sie, trat noch einmal zurück und warf sich dem Mann um den Hals. Zum letzten Mal sog sie den Duft seiner Haut ein, spürte sie die Wärme seines Körpers.

„Ich dich auch.“ Sanft küsste Marlon sie aufs Haar, bevor er sie entschlossen von sich schob und ihr die Kette in die Hand drückte. „Geh jetzt. Geh und dreh dich nicht um. Komm zurück, wenn du dich bereit fühlst. Dann wird auch Aviranes bereit sein. Ich werde nachkommen, sobald ich kann.“

Celia schluchzte leise, dann hob sie den Kopf und schritt langsam auf das Steintor zu. Mit jedem Schritt spürte sie, wie sie sich ein Stückchen weiter von Marlon entfernte. Sie wollte stehen bleiben, wollte zurücklaufen, doch sie tat es nicht. Ihre Hand krampfte sich um die Kette, bis die Fingerknöchel weiß hervortraten. Als sie wieder vor dem Tor stand, sog sie tief die Luft ein und trat dann hindurch.

Marlon stand noch eine ganze Weile allein auf der kleinen Lichtung. Tränen rannen ihm über die Wangen. Doch schließlich drehte er sich entschlossen um. Er hatte keine Zeit zu verlieren.

*

Die Kette

„Komm zu mir, Alisha, komm zu mir! Gemeinsam werden wir herrschen, nur gemeinsam sind wir stark!“

Ich stand am Fuße einer Treppe, die auf ein kleines Podest führte. Dort oben stand ein Mann und sah auf mich herunter. Hinter ihm konnte ich einen prunkvollen Thron erkennen, und das, obwohl es in dem großen Saal, in dem ich mich befand, beinahe stockfinster war. Dennoch spürte ich den Blick des Mannes auf mir.

„Komm zu mir, Alisha! Ich werde dir einen Trank geben, der verhindert, dass du alterst! Du wirst unsterblich sein, wenn du dich mir anschließt. Unsterblich und mächtig. Du kannst alles haben, was du willst, denn zusammen werden wir unbesiegbar sein!“

Es war mir, als zöge der Mann mich magisch an. Wie in Trance setzte ich einen Schritt vor den anderen und begann, die Stufen hinaufzusteigen, bis ein plötzlicher Schrei in mein Bewusstsein eindrang wie ein Stachel.

„Nein! Alisha, nicht! Du bist nicht mehr bei Sinnen! Er wird dich umbringen!“

Ich fuhr herum und entdeckte ein schlankes, blondes Mädchen, das am Fuß der Treppe stand und mich ängstlich ansah.

„Alisha, geh nicht zu ihm! Du bist hier, um ihn zu bekämpfen! Er wird seine Macht mit niemandem teilen!“ Das Mädchen verstummte, als der Mann über mir ein Zepter hob und es auf die Unbekannte richtete. Er murmelte unverständliche Worte, woraufhin das Mädchen, wie von einer unsichtbaren Hand gepackt, durch die Luft geschleudert und dann gegen die Wand gedrückt wurde. Ihre Lippen bewegten sich stumm und in ihren Augen blitzte Angst auf, entsetzliche Angst.

„Komm Alisha, lass uns gemeinsam diese Welt beherrschen! Lass uns auf ewig diese Welt beherrschen. Unsterblich und unbesiegbar.“

Ich begann die restlichen Stufen zu erklimmen, dem Ruf des Mannes folgend. Und mit jedem Schritt war es, als entfernte ich mich ein Stückchen weiter von mir selbst. Als ließe ich meine Erinnerungen, meine Wünsche und Träume, mich selbst zurück. Als ich schließlich neben dem Mann stand, empfand ich keine Gefühle, hatte keinen eigenen Willen mehr. Ich war eine Maschine geworden, ein Schatten meiner selbst, unfähig, eigenständig zu denken.

„Hey, Geburtstagskind!“, hörte ich eine sanfte Stimme nah an meinem Ohr flüstern. Ich spürte warmen Atem, der mir sanft über die Wange strich und fuhr überrascht hoch. Hektisch drehte ich meinen Kopf und sah mich um. Zwischen den Vorhängen drang ein schmaler Streifen Sonnenlicht hindurch, erhellte das Zimmer und tanzte auf meiner Bettdecke. Alles war wie immer.

Trotzdem verfolgte mich mein Albtraum noch. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass ich von diesem Mann geträumt hatte. Und davon, dass er mir Macht und Unsterblichkeit versprach und mir dafür Stück für Stück meinen Willen raubte. Diese Träume machten mir Angst und oft wachte ich mitten in der Nacht schreiend auf, aber ich traute mich nicht, damit zu meiner Mutter zu gehen. Wegen eines so albernen Traumes!

„Alles Gute zum Geburtstag, meine Große!“, flüsterte meine Mutter und lächelte mich an. Sie war nur in ihren blauen Morgenmantel gehüllt und ihre langen braunen Haare fielen ihr noch ungekämmt über die Schultern. Ich sah mich noch etwas verschlafen in meinem Zimmer um. Mein Blick blieb an den zahlreichen Bücherregalen hängen, die jetzt allesamt leer waren. Dafür war der Boden des Zimmers mit Büchern bedeckt, die nur eine schmale Gasse zu meinem Bett freiließen, denn ich war gerade dabei, meine Schätze neu zu sortieren. Mal wieder. Es war alles so wie immer. Fast so wie immer. Denn heute war mein fünfzehnter Geburtstag. Und mein zwanzigster Morgen in dieser Stadt.

„Mach dich schnell fertig und komm dann in die Küche. Das Frühstück ist fertig.“ Mit diesen Worten stand meine Mutter auf und balancierte auf die Tür zu, bis sie über ein Buch stolperte und sich gerade noch an meinem Klavier festhalten konnte, um nicht vollends das Gleichgewicht zu verlieren. Sie brummte verärgert und verschwand dann durch die Tür.

Ich sah auf die Uhr. Es war zehn vor sieben. Mit einem Sprung war ich aus dem Bett und stieg geschickt über etliche Bücher, um zu meinem Kleiderschrank zu gelangen. Ich stolperte nicht ein einziges Mal. Kein Wunder. Schließlich hatte ich ja schon Übung.

Der Frühstückstisch war festlich gedeckt. Meine Mutter hatte sich wirklich ganz schön Mühe gegeben und nicht nur Schoko-Kirsch-Kuchen gebacken, sondern auch noch den ganzen Tisch mit Konfetti bestreut und meinen Teller mit kleinen, bunten Päckchen umrahmt. Es waren nicht besonders viele, denn meine Mutter musste alleine für uns beide sorgen. Meinen Vater hatte ich nie kennengelernt und meine Großeltern waren laut meiner Mutter schon verstorben, als ich noch ganz klein war.

„Alisha?“, fragte meine Mutter besorgt. „Alles in Ordnung?“

Ich nickte nur, setzte mich dann, griff gierig nach einem der Geschenke und zerriss mit einer schnellen Bewegung das Papier. Zum Vorschein kam ein Buch mit dem Namen Der Klan der Wölfin von Maite Carranza. Ich erkannte es sofort wieder. Als ich mit meiner Mutter vor Kurzem in München gewesen war, hatte ich dieses Buch lange unschlüssig in den Händen gehalten.

„Danke!“, rief ich freudig aus, legte mein Geschenk vorsichtig auf den Tisch und griff nach dem nächsten. Insgesamt packte ich noch eine CD und ein kleines Handtäschchen aus, bis ich das letzte Päckchen in den Händen hielt. Es war kleiner als die anderen. Ohne zu zögern, zerriss ich das Papier und hielt zu meiner Überraschung ein kleines, dunkelgrünes Säckchen in den Händen.

„Danke ... aber was ist da drin?“, fragte ich zögernd.

Meine Mutter sah mich ernst an. „Mach es auf“, riet sie mir scheinbar gelassen, doch ich kannte sie zu gut, als dass ich das leichte Zittern in ihrer Stimme überhört hätte.

Vorsichtig betastete ich das Säckchen. Der Stoff fühlte sich leicht und dünn an, so als könne er jeden Moment unter meinen Fingern zerbröseln. Doch darin erfühlte ich etwas Hartes, Rundes. Zögernd öffnete ich das Beutelchen, griff hinein und umschloss den Gegenstand mit den Fingern. Dann zog ich meine Hand aus dem Säckchen und öffnete sie langsam. Darin lag eine Kette. An einer dünnen, schwarzen Schnur hing ein dunkelgrüner, flacher, kreisrund geschliffener Stein. In der Mitte des Steines befand sich ein rundes Loch.

Ich sah, dass die Hände meiner Mutter zitterten, als sie nach der Kette griff und sie mir um den Hals hängte. Der Stein schmiegte sich kühl an meine Haut und plötzlich durchströmte mich ein Gefühl der Wärme und der Geborgenheit. Ich bemerkte, wie meine Mutter ausatmete und ein Lächeln die Anspannung vertrieb, die ich eben noch in ihrem Gesicht hatte erkennen können.

„Wir sollten jetzt essen, sonst kommst du noch zu spät zur Schule“, erklärte sie, nahm mir gegenüber Platz und griff sich ein großes Stück Schoko-Kirsch-Kuchen. Auch ich langte kräftig zu.

„Ach ja, Alisha, sollte heute in der Schule irgendetwas Merkwürdiges geschehen, komm bitte sofort nach Hause“, bemerkte meine Mutter wie nebenbei.

„Mama, bitte! Was soll in der Schule denn schon Merkwürdiges passieren?“

Meine Mutter ging auf diese Frage nicht ein.

Eine Dreiviertelstunde später trat ich durch die große, gläserne Eingangstür unserer Schule. Zielstrebig durchquerte ich Treppenhaus und Aula, nur um kurz darauf durch eine kleinere Tür wieder hinaus ins Freie zu treten.

Der Schulhof war riesig. Mein Blick schweifte über die unzähligen Schülerinnen und Schüler, die meist in Gruppen zusammenstanden und in ihre Gespräche vertieft waren. Niemand drehte sich nach mir um. Niemand interessierte sich für mich. Mit einem leisen Seufzer lehnte ich mich gegen die Wand und ließ mich auf den Boden gleiten.

Seit meine Mutter und ich vor knapp drei Wochen hierher gezogen waren, hatte sich in meinem Leben vieles verändert. Und das nur, weil ein Teil der Firma, in der meine Mutter jetzt arbeitete, in dieses Kaff hier ausgelagert worden war! Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen und konzentrierte mich auf die vielen Stimmen um mich herum, die in der Luft zu einem gleichmäßigen Summen verschmolzen.

Ein kühler Windhauch wehte mir eine widerspenstige Strähne aus dem Gesicht. Nur langsam öffnete ich die Augen. Auch ich hatte mal Freundinnen gehabt. In einer anderen Stadt. In einem anderen Leben. Vor drei Wochen. In meiner Brust flammte der bekannte Schmerz auf, als ich an meine vier besten Freundinnen Sarah, Mirjam, Christina und Niki dachte. Unwillkürlich hob ich meinen rechten Arm und öffnete den Verschluss eines silbernen Armbandes, das sie mir zum Abschied geschenkt hatten.

Vorsichtig formte ich es auf meiner offenen Handfläche zu einem Kreis und sah auf die vielen feinen, silbernen Ringe, die in der Sonne glänzten. An vier von ihnen hingen kleine Anhänger. Vorsichtig nahm ich einen davon zwischen zwei Finger und betrachtete ihn eingehender. Er stellte ein Buch dar. Ein aufgeschlagenes Buch, und wenn ich genau hinsah, konnte ich sogar dünne Linien erkennen, die anscheinend beschriebene Zeilen sein sollten. Diesen Anhänger hatte ich von Mirjam bekommen. Erneut schloss ich die Augen, um mich an die Worte, die sie mir mit auf den Weg gegeben hatte, erinnern zu können.

„Das ist von mir“, hatte Mirjam erklärt. „Von jeder von uns ist ein Anhänger. Das Buch soll dich an mich erinnern und daran, dass du nicht immer alles wissen musst. Hauptsache, du weißt, wo du nachschauen kannst.“ Sie hatte gegrinst. Diesen Spruch zitierte sie bei jeder Gelegenheit.

Meine Finger tasteten weiter das Armband entlang und berührten einen tropfenförmigen Stein: Unten war er beinahe rund, während er nach oben hin spitz zulief. Ich wusste, dass er aus blau schimmerndem, durchsichtigem Material bestand, wahrscheinlich aus farbigem Glas. Er schillerte, wenn die Sonne darauf fiel, und hatte mich sofort an eine Träne erinnert.

„Den habe ich ausgesucht“, hatte Christina sich zu Wort gemeldet. „Der Anhänger stellt eine Träne dar. Du sollst wissen, dass du, wenn du traurig bist oder Sorgen hast, immer zu mir kommen kannst. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Du bist nie allein.“

„Danke!“, hatte ich ergriffen geflüstert. „Vielen Dank.“

Der nächste Anhänger war gelb und rund. Mund und Augen waren in das Gold eingeritzt. Er stellte einen Smiley dar. Ich hatte gegrinst und mich an Sarah gewandt.

„Ich wage zu vermuten, dass der von dir ist.“

„Wie kommst du nur darauf?“ Sarah hatte gelacht, auch wenn es ihr an diesem Tag sichtlich schwerer gefallen war als sonst. „Doch, natürlich, der ist von mir. Wenn du mal traurig und allein bist, soll der Smiley dich an unsere schönen gemeinsamen Stunden erinnern. Er soll dich an mich erinnern – und daran, dass du niemals vergessen darfst, zu lachen.“

„Meinst du im Ernst, das könnte mir passieren?“, hatte ich gefragt.

„Man weiß ja nie.“ Sie hatte traurig geklungen, als sie das gesagt hatte.

Den letzten Anhänger hatte mir Niki geschenkt. Es war ein Herz. Ein rotes Herz, in das rechts oben ein kleiner, funkelnder Stein eingesetzt war.

„Das Herz ist von mir!“, hatte Niki erklärt. „Es soll dich immer an uns erinnern. An uns alle. Und daran, wie wichtig Freundschaft ist. Wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die einen unterstützen, die einen verstehen und so mögen, so wie man ist. Und daran, dass wir immer für dich da sein werden, egal was passiert. Wir werden dich nicht vergessen.“

Ich spürte, wie mir eine Träne die Wange hinunter rann, und wischte sie schnell fort. Nachdem ich einen Blick auf die Uhr, die über der Tür hing, geworfen hatte, richtete ich mich auf und klopfte mir den Staub von der Hose.

*

Aviranes

Gerade noch rechtzeitig vor Stundenbeginn erreichte ich das Klassenzimmer. Alle anderen waren bereits da.

„Du hast doch heute Geburtstag, Alisha! Alles Gute!“, rief mir gleich ein Junge entgegen, dessen Name mir entfallen war.

„Ja, alles Gute!“, stimmten die anderen mit ein.

Ich lächelte. Vielleicht war es hier doch nicht so schlimm.

„Los jetzt! Auf eure Plätze!“, befahl Herr Kampes, unser Klassenlehrer. Er nickte mir einmal zu und lächelte. „Und dir alles Gute zum Geburtstag.“

Ich lächelte, als ich mich durch einen schmalen Gang zwischen den Tischen hindurchzwängte und meinen Stammplatz in der dritten Reihe einnahm. Während Herr Kampes ununterbrochen mathematische Gesetze erklärte, konnte ich mich einfach nicht auf den Unterricht konzentrieren. Immer wieder schweiften meine Gedanken ab. Was meine Mutter heute Morgen wohl mit ihrer rätselhaften Bemerkung gemeint hatte?

Ein zusammengeknüllter Zettel, der vor mir auf dem Tisch landete, riss mich aus meinen Gedanken. Mühsam entfaltete ich ihn. Jemand hatte Alles Gute zum Geburtstag darauf gekritzelt. Der Zettel war von hinten gekommen.

Ich drehte mich um. Mein Blick schweifte durch die Klasse, bis er an einem Jungen mit strohblonden, kurzen Haaren hängen blieb. Seine blauen Augen blitzten schelmisch und er grinste. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass er mir den Zettel zugeworfen hatte. Doch dann schüttelte ich leicht den Kopf, wie um mich selbst davon zu überzeugen, dass das unmöglich war. Leon, so hieß der Blondschopf, war nämlich der beliebteste Junge der ganzen Klasse. Und meistens beachtete er mich gar nicht. Und jetzt sah er ausgerechnet zu mir herüber und grinste! Schüchtern lächelte ich zurück, und wie immer, wenn mir eine Situation peinlich oder unangenehm war, spürte ich, wie mein Gesicht zu glühen begann. Wahrscheinlich wurde ich gerade knallrot! Schnell drehte ich den Kopf, doch ich spürte Leons Blick noch immer auf mir. Leon hatte mich angelächelt! Oh Gott!

„Alisha kann uns diese Frage mit Sicherheit beantworten, habe ich nicht recht?“

Ich schreckte zusammen, als ich meinen Namen hörte. Was hatte Herr Kampes gefragt? Ich hatte keine Ahnung! Mein Herz hämmerte wie verrückt, mein Gesicht wurde noch heißer und meine Hände nass. Obwohl ich verzweifelt versuchte, mich zu erinnern, was die Frage gewesen war, ging mir nur ein Wort durch den Kopf. Und ehe ich mich versah, rutschte mir dieses Wort durch die Lippen.

„Leon“, sagte ich. Obwohl ich leise sprach, verstanden es alle und plötzlich war es in unserer Klasse mucksmäuschenstill. So still, dass man eine Feder hätte hören können, wenn sie den Boden berührte. So still, dass mein eigener, panischer Atem bestimmt im ganzen Klassenzimmer zu hören war. Alles geschah wie in Zeitlupe: Ich spürte die überraschten Blicke meiner Klassenkameraden auf mir, niemand sagte ein Wort.

Dann begannen sie, zu lachen. Beinahe verzweifelt drehte ich mich um. Leon sah mich an und lachte. Ebenfalls. Lachte über mich, über meine Dummheit. Mein Gesicht wurde noch heißer, es fühlte sich jetzt so an, als würde es jeden Moment explodieren.

„Leon, sie hat Leon gesagt!“, schrie ein Mädchen lachend.

„Schaut mal, sie ist rot wie eine Tomate!“, rief ein anderes. „Uuh, Leon, ich glaube, du hast eine neue glühende Verehrerin!“

Leon! Was er wohl von mir dachte? Was all die anderen wohl über mich dachten? Ich wollte weg von hier, nur noch weg. Wollte im Boden versinken oder mich in einer Ecke verkriechen und nie wieder herauskommen. Oder unsichtbar werden! Und für immer so bleiben. Hauptsache, ich würde nicht mehr hören müssen, wie meine Klassenkameraden über mich herzogen!

„A…a…alisha, was ist mit dir?“ Lisa, die neben mir saß und verzweifelt dagegen ankämpfte, lachen zu müssen, blickte mich auf einmal entsetzt an.

Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. „Alisha!“, schrie sie. „Du wirst ja ganz durchsichtig!“

Plötzlich war es wieder still in der Klasse.

„Wo ist sie?“

„Sie war doch eben noch hier!“

Was hatten sie denn auf einmal alle? Warum zogen sie mich nicht weiter auf? Machten mich nicht weiter lächerlich? Aber meine Klassenkameraden und auch Herr Kampes starrten mich nur mit weit aufgerissenen Augen an, als sei ich ein Geist.

„Sie ist nicht mehr da!“, schrie Leon.

„Aber sie kann doch nicht so schnell zur Tür raus gerannt sein! Oder doch? Ich habe gar nichts bemerkt!“ Auch Viki, die zwei Tische entfernt saß, blickte entgeistert zu mir hinüber.

„A...alisha, wo bist du?“, flüsterte Lisa, die mich noch immer mit offenem Mund und vor Schreck geweiteten Augen anstarrte.

Als ich glaubte zu verstehen, was los war, wurde mir speiübel. Anscheinend konnten meine Klassenkameraden mich nicht sehen! Hektisch blickte ich an mir herunter und sah – nichts. Nur die leere Sitzfläche des Stuhls, auf dem ich saß. Mein Körper war weg! Er war nicht mehr da, er war – unsichtbar! Ich stieß einen schrillen, spitzen Schrei aus. Sofort war es in der Klasse still.

„Was, was war das?“, fragte ein anderes Mädchen, doch ich achtete nicht darauf. Ich sprang auf, wobei mein Stuhl nach hinten fiel und mit einem lauten Krachen auf dem Boden aufschlug, stieß die Tür des Klassenzimmers auf und stürzte hinaus in den Gang. Dann rannte ich schleunigst in Richtung Toilette.

Als ich völlig außer Atem und am ganzen Körper zitternd den Vorraum der Mädchentoilette im dritten Stock erreicht hatte, schloss ich hastig die Tür hinter mir. Auch die zweite Tür in diesem Raum, die, die zu den Klokabinen führte, drückte ich sicherheitshalber zu. Dann drehte ich mich ganz, ganz langsam um, damit ich in einen der vier großen Spiegel sehen konnte, die über den Waschbecken hingen.

Obwohl ich dachte, ich sei auf das vorbereitet, was ich womöglich gleich zu sehen bekommen würde, entfuhr mir doch wieder ein schriller Schrei, als im Spiegel nur die nackte, weiße Wand hinter mir zu sehen war. Ich war unsichtbar! Ich war wirklich und tatsächlich unsichtbar! Wie konnte das nur passiert sein? Das widersprach doch allen Gesetzen der Logik: Ein Mensch konnte sich nicht einfach in Luft auflösen!

„Ganz ruhig, Alisha!“, befahl ich mir selbst leise, als ich drohte, vollends in Panik zu verfallen. „Schließlich hast du dich ja gar nicht in Luft aufgelöst, du bist eben nur – unsichtbar.“

Plötzlich fielen mir die Worte meiner Mutter wieder ein: „Ach ja, Alisha, sollte heute in der Schule irgendetwas Merkwürdiges geschehen, komm bitte sofort nach Hause.“

Jetzt endlich glaubte ich zu verstehen, was sie damit gemeint hatte.

Auf einmal hörte ich ein Geräusch hinter meinem Rücken und fuhr herum. Ich sah, wie die Türklinke von außen heruntergedrückt wurde, dann streckte eine Lehrerin den Kopf herein.

„Ist hier jemand?“, fragte sie leise und kam dann direkt auf mich zu. „Ich habe hier doch eben jemanden schreien gehört! Was ist los?“ Nun klang sie schon lauter und entschlossener. Erst kurz bevor die Lehrerin in mich hineingelaufen wäre, fiel mir ein, dass sie mich ja gar nicht sehen konnte. Ich machte einen Satz nach hinten und presste mich an die Wand. Obwohl sie kurz den Kopf drehte, rauschte sie an mir vorüber, ohne mich zu bemerken. Kaum war sie in Richtung der Kabinen verschwunden, stürmte ich hinaus, den Gang entlang, dann raus auf die Straße und nach Hause.

Völlig außer Atem und entkräftet kam ich daheim an. Auf dem gesamten Weg hatte sich niemand nach mir umgedreht und einmal wäre ich beinahe von einem Auto überfahren worden, dessen Fahrer bei Rot über eine Ampel gefahren war und mich natürlich nicht gesehen hatte. Jetzt zögerte ich einen Moment, bevor ich klingelte.

Was, wenn meine Mutter nicht verstehen würde, was passiert war? Das wäre kein Wunder, schließlich verstand ich es selber nicht. Oder was, wenn sie mich nicht mehr haben wollte, jetzt wo ich unsichtbar war? Was, wenn ich mich nie mehr sichtbar machen könnte? Wieso war ich überhaupt unsichtbar geworden?

Ich drückte mit zitternder Hand auf den Klingelknopf. Nur wenige Sekunden später hörte ich Schritte im Flur unseres Hauses, dann wurde die Tür geöffnet.

„Hallo? Wer ist da?“, suchend sah meine Mutter sich um, doch auch sie konnte mich nicht sehen.

„Mama?“, meine Stimme zitterte. „Ich bin hier.“

„Alisha?“

„Ja! Mama, ich bin plötzlich unsichtbar geworden!“

Meine Mutter starrte einen Moment lang ungläubig auf die Stelle, von der meine Stimme gekommen war, dann trat sie einen Schritt zur Seite und machte mir den Weg in unseren kleinen, mit allerhand Krimskrams vollgestellten Flur frei.

„Komm rein, schnell!“ Plötzlich wirkte meine Mutter nervös. Ich trat an ihr vorbei ins Haus, und erst, als sie die Tür hinter mir schloss, atmete sie kurz erleichtert auf.

„Wie ist das passiert?“, fragte meine Mutter. Ihre Stimme zitterte ebenfalls ein wenig.

„Ich … ich weiß es nicht! Ich habe mir nur gewünscht, dass ich unsichtbar werde, weil alle so gelacht haben. Dann hat Lisa gesagt, dass ich immer durchscheinender werde und plötzlich konnte mich keiner mehr sehen! Ich selber kann mich auch nicht mehr sehen!“ Ich brach ab, da mir auf einmal bewusst wurde, wie wirr und unwahrscheinlich sich das alles für meine Mutter anhören musste. Also beschloss ich, endlich die alles entscheidende Frage zu stellen, vor deren Antwort ich mich mehr fürchtete, als vor sonst etwas auf der Welt: „Kann ich wieder sichtbar werden? Und wenn ja, wie?“ Die Panik in meiner Stimme war sicherlich nicht zu überhören.

„Bleib ganz ruhig, Alisha!“, befahl meine Mutter. „Schließe die Augen!“

„Aber ... wozu soll das gut sein?“

„Vertrau mir.“

Am ganzen Körper bebend versuchte ich, den Rat meiner Mutter zu befolgen.

„Und jetzt versuche, vor deinem geistigen Auge ein Bild von dir heraufzubeschwören. Du musst dich vor dir sehen. Möglichst detailliert.“

Ich versuchte das zu tun, worum meine Mutter mich gebeten hatte. Dachte an meine langen, schwarzen Haare, an meine grünen Augen, die ich von meiner Mutter geerbt hatte. Und langsam nahm meine Vorstellung Gestalt an. Ich sah mich vor mir, blass und schlank, in dem leichten, grünen Sommerkleid, das ich heute getragen hatte.

„Klasse! Hervorragend!“, rief meine Mutter. „Ehrlich gesagt war ich mir einen Moment lang gar nicht mal so sicher, ob es klappen würde.“

Ich öffnete die Augen und sah an mir herunter. Tatsächlich: Ich war wieder da – oder besser gesagt, mein Körper war wieder zu sehen. Erleichterung durchströmte mich. Endlich! Aber was würden meine Klassenkameraden wohl nach diesem Vorfall über mich denken? Wie hatte ich mich überhaupt unsichtbar machen können?

„Wie konnte das passieren?“, fragte ich leise.

„Das“, seufzte meine Mutter, „ist eine lange und komplizierte Geschichte. Aber erst möchte ich von dir wissen, was in der Schule genau geschehen ist. Komm, setzen wir uns zum Erzählen ins Wohnzimmer.“

Ich folgte meiner Mutter durch den düsteren, engen Flur hinein in das helle Zimmer, in dem nur die knallorangefarbene Couch, der kleine Tisch und ein zur Hälfte gefülltes Bücherregal standen. Der Boden war mit einem bunten Teppich bedeckt, der den Raum noch kitschiger wirken ließ. Alles war wie immer.

„Setz dich!“ Meine Mutter klopfte auffordernd neben sich auf das Sofa. Eine Weile saßen wir beide schweigend nebeneinander, dann begann ich widerwillig alles zu erzählen, was heute in der Schule geschehen war. Wirklich alles.

„Das erklärt so einiges“, murmelte meine Mutter, nachdem ich geendet hatte.

„Was erklärt so einiges?“

„Du bist unsichtbar geworden, weil du es dir in dem Moment, in dem deine Klassenkameraden dich auslachten, gewünscht hast.“

„Das verstehe ich nicht.“

„Ich werde es dir jetzt erklären. Eine Bitte habe ich noch, Alisha: Unterbrich mich nicht. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe, und ich weiß, dass dich das, was du gleich hören wirst, zutiefst schockieren wird. Aber ich bitte dich: Lass mich die ganze Geschichte erzählen, vom Anfang bis zum Ende.“

„Geschichte? Was für eine Geschichte?“

„Meine Geschichte.“

Meine Mutter sah mich an. Ihre hellgrünen Augen bohrten sich in die meinen und schienen bis in mein Innerstes vorzudringen. Ein Schauder durchlief mich. Auf einmal war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich die Frau, die hier neben mir saß, überhaupt kannte. Denn meine Mutter hatte noch niemals von ihrer Vergangenheit erzählt. Ich wusste im Gegensatz zu meinen Freundinnen nichts über meine Verwandten, meine Großeltern, und sogar der Frage nach meinem Vater war sie immer ausgewichen. Und jetzt würde ich es erfahren. Jetzt würde ich alles erfahren.

„Du musst wissen“, begann meine Mutter in sanftem Ton, „dass ich nie eine wirkliche Kindheit hatte. Eine Kindheit, wie du sie meiner Meinung nach haben solltest. Deswegen habe ich dich fortgebracht. Doch nun ist es an der Zeit, dir alles zu erzählen. Und danach zurückzukehren. Nach Hause. Alisha, hör mir zu! Ich weiß, dass du mir erst einmal nicht glauben wirst, dass du mir nicht glauben wollen wirst. Aber alles, was ich berichten werde, ist die Wahrheit.“

Noch einmal durchdrang mich der prüfende Blick meiner Mutter, dann fuhr sie fort.

„Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob es auch noch andere Welten gibt? Parallelwelten? Welten, von denen die Menschen nichts wissen, Welten, die im Geheimen existieren und die nur durch wenige, magische Tore mit der Erde verbunden sind? Ich kann dir diese Fragen beantworten: Es gibt noch viele Welten jenseits der Erde und eine davon nennt sich Aviranes. In Aviranes lebt ein Mann, der dabei ist, sich nacheinander alle Völker zu unterwerfen, bis keines mehr frei leben kann. Er will ganz Aviranes beherrschen!“ Fassungslos starrte ich meine Mutter an. Das klang wie eine Geschichte aus einem Fantasy-Roman! Dennoch hing ich wie gebannt an ihren Lippen, als sie fortfuhr.

„Dieser Tyrann hat ein Mittel entdeckt, das ihm Unsterblichkeit verleiht und er besitzt eine besondere Gabe: Schwarze Magie. Du musst wissen, dass er vermutlich der einzige Mensch in Aviranes, ach was, der einzige Mensch in allen existierenden Welten ist, der Schwarze Magie beherrscht. Und genau das macht es unmöglich, ihn zu besiegen. Nun ist es aber so, dass dieser Tyrann vor langer Zeit, genau genommen vor vierzig Jahren, eine Tochter bekam. Eine Tochter, die ebenfalls eine außergewöhnliche Gabe besaß: die Telekinese. Telekinese bedeutet, Dinge bewegen zu können, ohne sie anzufassen. Der Tyrann bildete seine Tochter in dieser seltenen Kunst aus, damit sie ihm später zur Hand gehen konnte, denn er bekam immer wieder Ärger mit einigen Gruppen, die sich seiner Herrschaft nicht unterwerfen wollten. Doch es kam ganz anders, als er geplant hatte: Seine Tochter entwickelte mächtige Kräfte. Vielleicht hätte der Tyrann in ihr keine Gefahr gesehen, wenn sie sich nicht unsterblich verliebt hätte. In einen Bauernjungen namens Marlon. Die Tochter versuchte, ihre Beziehung vor ihrem Vater geheim zu halten, doch dann wurde sie schwanger und musste fliehen, um sich selbst und ihr Kind zu schützen. Sie musste sich verstecken, bis ihr Kind fünfzehn Jahre alt werden würde, denn am fünfzehnten Geburtstag offenbaren sich die magischen Kräfte, die in der Familie des Tyrannen vererbt werden, zum ersten Mal. Und es war vorherzusehen, dass das Kind ebenfalls besondere Kräfte haben würde. Die Hoffnungen aller Menschen in Aviranes ruhen auf der Tochter des Tyrannen und ihrem Kind, denn die Alten Völker wurden ausgerottet. Nun sind sie die Einzigen, die den magischen Kräften des Tyrannen etwas entgegenzusetzen haben. Sie sind die Einzigen, die Aviranes von dem Fluch der Dunkelheit befreien können ... Die Tochter des Tyrannen hieß Celia.“

Celia! Das war der Name meiner Mutter! Obwohl ich es die ganze Zeit über geahnt hatte, konnte ich es einfach nicht glauben. Ich sollte die Enkeltochter des Tyrannen sein, die besondere Gaben besaß! Ich sollte gemeinsam mit meiner Mutter dazu in der Lage sein, meinen Großvater zu stürzen. Ungläubig sah ich meine Mutter an. Nein! Sie musste sich irren, das konnte nicht sein! Ich kam aus keiner anderen Welt! Bis zum heutigen Tage hatte ich ja noch nicht einmal gewusst, dass überhaupt welche existieren!

„So, jetzt weißt du es. Weißt, wer dein Vater und wer dein Großvater ist, weißt, dass wir, sobald wie möglich, aufbrechen werden, um nach Aviranes zurückzukehren.“

Mein Mund öffnete und schloss sich wieder, doch ich brachte keinen Ton heraus. Als ich dann doch etwas sagte, zitterte meine Stimme und klang seltsam hoch. „Das … das … das kann nicht sein! Du willst mich doch nur auf den Arm nehmen!“, brachte ich unter einiger Anstrengung heraus.

„Nein Alisha, das will ich nicht.“ Ruhig stand Celia auf und ging zur Tür.

„Wo willst du hin?“, schrie ich. Meine Mutter konnte mich doch jetzt nicht allein lassen! Nicht, nachdem sie mir all das erzählt hatte! Diese fantastische Geschichte!

Ein Poltern aus dem Nebenzimmer und ein darauf folgender Fluch meiner Mutter rissen mich aus meinen Gedanken. Ich wollte gerade nachsehen, was los war, als sie bereits wieder ins Zimmer rauschte. In der Hand hielt sie ein kleines, viereckiges Kästchen. Sie ließ sich wieder neben mir nieder und stellte das Kästchen auf meinen Schoß. Überrascht blickte ich meine Mutter an.

„Mach es auf!“ Sie sah mich auffordernd an.

Zögernd streckte ich die Hand aus und strich über den schwarzen Deckel. Zuerst erschien er mir glatt, doch als ich mit der Hand darüber fuhr, spürte ich unzählige Rillen, die sich in der Mitte in einem Punkt vereinten. Schließlich öffnete ich vorsichtig den Deckel. Als ich sah, was in dem Kästchen lag, stockte mir der Atem und mein Mund blieb offen stehen.

Ich starrte in das mit rotem Samt ausgepolsterte Innere des Kästchens. Dort lag ein Diadem. Ein silbernes Diadem, das mit kunstvollen Mustern und einem funkelnden, grünen Stein verziert war.

„Das ist für dich“, erklärte meine Mutter. „Es ist das Prinzessinnendiadem von Aviranes.“

*

Die Gabe

„Nein!“, stammelte ich überwältigt. „Nein, das kann einfach nicht sein! Ich bin nicht irgendeine Prinzessin oder, noch schlimmer, die Enkeltochter eines grausamen Tyrannen! Es gibt keine Parallelwelten!“ Inzwischen schrie ich, vor allem, weil ich mich selbst überzeugen wollte, dass das, was ich soeben gehört hatte, unmöglich war. So langsam wurde es wirklich zu viel!

„Ich habe immer hier gewohnt und ein normales, friedliches Leben geführt und plötzlich erzählst du mir, ich sei mit dir als Einzige dazu in der Lage, das Volk einer magischen Parallelwelt zu retten! Das ist doch Quatsch! Ach was, das ... das ... das ...“

Verzweifelt suchte ich nach dem richtigen Wort. Inzwischen rannen mir Tränen über die Wangen und ich brüllte aus vollem Halse. Brüllte meine Mutter an, die versuchte, mir weiszumachen, ich müsse sofort von hier fort. Brüllte mich selber an, ich solle den Quatsch nicht glauben, brüllte einfach meine Wut und meinen Kummer hinaus.

Geduldig sah meine Mutter mich an. „Ich weiß, wie das für dich klingen muss, Alisha“, versuchte sie mich zu beruhigen. „Aber es ist die Wahrheit! Bitte! Du musst mir vertrauen!“

„Vertrauen? Ich habe dir blind vertraut, bis du mir auf einmal erzählt hast, dass ich aus irgend so einer blöden Parallelwelt komme und deren Bevölkerung retten muss! Wieso sagst du mir das eigentlich erst jetzt?“

„Weil sich deine Gabe erst heute gezeigt hat. Sei mal ehrlich, Alisha, noch vor ein paar Tagen hättest du mir gar kein Wort geglaubt“, erwiderte Celia ruhig und sah mich dabei so an, als würde sie mit einer Geistesgestörten reden.

„Ich glaube dir auch jetzt kein Wort“, gab ich kalt zurück. Ich wollte einfach so weiterleben wie bisher! Warum verstand meine Mutter das denn nicht?

„Sieh es doch endlich ein, Alisha! Du gehörst nicht hierher!“ Celia sagte das mit einer eisigen Bestimmtheit, die keinen Widerspruch duldete. Mit einem Schlag wurde mir klar, dass sie unsere Abreise wahrscheinlich schon längst vorbereitet hatte. Einen kurzen Moment lang wurde ich von der Wut überwältigt. Von der Wut darüber, dass meine Mutter sich so in mein Leben einmischte, mich zwingen wollte, meine Freundinnen, meine Bücher, mein Zuhause zurückzulassen und einen neuen Weg einzuschlagen. Ohne nachzudenken, packte ich das Kästchen mit dem Diadem darin. Ich wollte es nicht haben. Als meine Mutter erkannte, was ich vorhatte, schrie sie noch: „Nein, Alisha, nicht!“

Doch es war bereits zu spät. Ich schleuderte das schwarze Kästchen von mir. Aber schon im nächsten Moment bereute ich meine Tat. Mein Wurfgeschoss flog auf die Wand zu und ich war mir nicht sicher, ob Kästchen und Diadem diesen Zusammenprall überstehen würden. Ich schloss die Augen, doch der erwartete Knall blieb aus. Vorsichtig linste ich zwischen meinen Augenlidern hindurch, und glaubte kaum, was ich sah: Das Kästchen schwebte schwerelos ein Stück vor der Wand.

„Wie ...“, setzte ich an, als ich sah, dass meine Mutter mit konzentriertem Gesichtsausdruck auf das Kästchen mit dem Diadem darin starrte. Dann, als sie die Hand ausstreckte, flog es, als würde es einem unsichtbaren Ruf folgen, auf sie zu und landete sanft auf ihrer Handfläche. Ich hatte das ganze Geschehen mit offenem Mund staunend verfolgt. Nun wandte meine Mutter sich mir zu.

„Na Alisha, und was jetzt? Ich habe dir gesagt, dass auch ich eine besondere Gabe besitze: die Telekinese. Kannst du noch länger leugnen, was du schon längst wissen solltest?“

Ich blickte meine Mutter verständnislos an. Während ich noch über die Bedeutung des letzten Satzes nachgrübelte, fuhr sie bereits fort: „Alisha, wir gehören nicht hierher. Wir besitzen Gaben, die normale Menschen nicht begreifen können! Doch es gibt noch andere Welten. Welten voller Magie, Geheimnisse, aber auch Gefahren. Welten wie Aviranes. Dort ist unser Platz. Dort gehören wir hin. Ich gebe dir gerne noch Zeit, um über das, was ich dir in der letzten halben Stunde erzählt habe, nachzudenken, denn ich weiß, wie unglaublich es für dich klingt. Trotzdem sollten wir uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Aviranes machen. Davor solltest du jedoch deine Gabe noch besser beherrschen lernen.“

„Aber ... wann kommen wir wieder hierher zurück?“

„Diese Fragen kann ich dir leider noch nicht beantworten, Alisha.“

Als ich erneut verzweifelt losschluchzte, nahm meine Mutter mich in den Arm. „Wieso werde ich denn nicht gefragt, ob ich überhaupt in diese andere Welt möchte? Warum muss ich dorthin?“

„Die Hoffnungen des gesamten Volkes ruhen auf uns. Nur wir beide können den Tyrannen – meinen Vater und deinen Großvater – besiegen. Die Alten Völker sind ausgerottet und nur wir besitzen besondere Gaben.“

„Aber ich will nicht weg“, versuchte ich mit dünner Stimme meine Mutter noch einmal zu überzeugen, doch eigentlich wusste ich bereits, dass ich nach Aviranes gehen musste. Außerdem konnte ich nicht länger leugnen, dass sie recht hatte. Mein Magen krampfte sich zusammen. Wir gehörten nicht hierher, wir besaßen überirdische Begabungen, die einfach nicht in diese Welt gehören konnten. Und obwohl ich noch nie an Schicksal oder Ähnliches geglaubt hatte, glaubte ich auf einmal zu spüren, dass dieser Weg schon für mich vorbestimmt war. Ich war anders als die „normalen“ Menschen, ich gehörte nicht hierher. Das musste ich akzeptieren. Ich würde diese Welt verlassen und zusammen mit meiner Mutter nach Aviranes ziehen, auch wenn es mir schwerfallen würde. Gemeinsam würden wir versuchen, den Tyrannen zu stürzen und vielleicht ... vielleicht würde ich sogar meinen Vater treffen, was ich mir schon lange gewünscht hatte.

„Kann ich mich noch von meinen Freundinnen verabschieden, bevor wir aufbrechen?“, fragte ich leise.

Celia lächelte. Sie begriff, dass ich eingesehen hatte, dass wir fort mussten. Doch nur Sekundenbruchteile später wurde sie wieder ernst.„Ich weiß es nicht ... Es wäre das Beste, wenn wir so bald wie möglich aufbrechen würden ... Tut mir leid“, fügte sie noch hinzu, als sie mein trauriges Gesicht sah.

Eine Weile schwiegen wir beide, dann gab meine Mutter sich einen Ruck. „Es wäre sinnvoll, wenn wir vorher noch herausfinden würden, was genau deine Gabe ist ...“

„Wie meinst du das?“

„Na ja, wir müssen testen, ob du dich nur unsichtbar machen kannst oder ob auch du gewisse Arten von Magie beherrschst.“

Plötzlich veränderte sich Celias Gesichtsausdruck erneut. Nun sah sie mich besorgt an. „Ich weiß nicht, was in Aviranes während meiner Abwesenheit alles geschehen ist. Wahrscheinlich hat sich vieles geändert.“

Da ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, schwieg ich. Eine Weile sagte keine von uns ein Wort. Jede hing ihren Gedanken nach, bis Celia das Schweigen brach:

„Versuche noch einmal, dich unsichtbar zu machen.“

„Aber wie soll das gehen?“, fragte ich verunsichert.

„Das müsstest du eigentlich am besten wissen, meinst du nicht?“

Ja, meine Mutter hatte recht. Das Dumme war nur, dass ich gar nicht wusste, was in der Schule genau passiert war. Alle hatten über mich gelacht. Ich hatte mich geschämt und mir gewünscht, unsichtbar zu werden, und plötzlich war ich unsichtbar gewesen. Wie sollte ich das noch einmal schaffen? Ich zwang mich, tief durchzuatmen. Ich hatte es schon einmal fertiggebracht, also würde ich es auch wieder schaffen. Was war in der Schule genau geschehen? Ich hatte mir gewünscht, unsichtbar zu werden. Hatte es mir mehr gewünscht, als sonst irgendetwas. Aber vielleicht konnte es auch anders klappen? Konzentriert schloss ich die Augen und versuchte mir vorzustellen, wie ich immer blasser und durchscheinender wurde. Doch als ich die Augen nach einiger Zeit wieder öffnete, war ich immer noch genauso sichtbar wie zuvor.

„Das macht nichts!“, versuchte meine Mutter mich zu trösten. „Ich musste auch lange üben, bevor ich die Telekinese komplett beherrschte. Mit unseren Gaben ist es wie mit den Talenten der Menschen: Man muss sie fördern, um sie zum Wachsen zu bringen. Außerdem hast du ja noch Zeit. So, jetzt sollte ich mal Mittagessen machen.“

Mit diesen Worten erhob sie sich und ich blieb allein zurück. Allein mit dem Wissen, dass ich eigentlich nicht hierhergehörte, dass ich aus einer fremden Welt kam und eine fantastische Gabe besaß. Als ich es im Wohnzimmer nicht mehr aushielt, stand ich auf und ging in mein Zimmer. In der Küche hörte ich Celia fröhlich vor sich hinträllern, doch mir war nicht nach Singen zumute. Nach meinem Wutausbruch fühlte ich mich seltsam leer, so als hätte ich alles aus mir herausgeschrien. Vorsichtig stieg ich über die unzähligen, in meinem Zimmer verstreuten Bücher und ließ mich auf meinem Schreibtischstuhl nieder.

Dann tat ich etwas, was ich noch nie zuvor getan hatte: Ich nahm mir einfach ein Blatt und einen Bleistift und begann, ohne jedes Nachdenken, mit dünnen, feinen Linien zu zeichnen. Bald erschienen auf dem vorhin noch so leeren Blatt Elfen und Drachen. Sie flogen über eine Wiese, auf der unzählige Blumen blühten, die ich alle noch in verschiedenen Farben gestalten wollte. Im Hintergrund hatte ich zart die Berge skizziert, die sich in den blauen, wolkenlosen Himmel schraubten. So stellte ich mir die neue Welt vor. So stellte ich mir Aviranes vor. Lange betrachtete ich das Bild und gab den Drachen und Elfen den letzten Schliff. Die Elfen hatten dünne, feine Flügel auf dem Rücken und waren überhaupt klein und zierlich. Die Drachen hingegen waren muskulös und kräftig gebaut. Auf ihrem langen Hals saß ein schlangenartiger Kopf mit listig funkelnden Augen. Aus dem Maul eines Drachen schoss eine Feuerzunge. Zugegeben, meine Zeichnung war nicht gerade profimäßig, aber ich war trotzdem überrascht, wie gut ich die Fantasiewesen hinbekommen hatte. Sie sahen fast genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Dann begann ich vorsichtig und mit dünnen Strichen, um die bisher so schöne Zeichnung nicht zu verunstalten, zwei Personen in die Mitte der Blumenwiese hineinzuskizzieren. Ein Mädchen mit langen Haaren und eine schlanke Frau. Es waren meine Mutter und ich. In einer fremden Welt. In Aviranes.

„Alisha, Essen ist fertig!“, tönte der Ruf meiner Mutter durchs Haus.

„Ich komme!“, schrie ich zurück, erhob mich und hüpfte über mehrere Bücherstapel auf die Tür zu.

Das Essen verlief an diesem Tag sehr schweigsam. Das Einzige, was Celia von mir wissen wollte, war, ob ich denn wirklich überhaupt keinen Hunger hätte und ich antwortete mit einem Kopfschütteln. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich übergeben müsste, sobald ich auch nur einen Bissen hinunterwürgen würde.

Den Nachmittag verbrachte ich hauptsächlich in meinem Zimmer. Obwohl ich noch ein paar Mal versuchte, mich unsichtbar zu machen, wollte es einfach nicht mehr gelingen. Also starrte ich die meiste Zeit aus dem Fenster. Oder vervollständigte mein Bild. Inzwischen waren die Drachen knallrot, doch die Elfen waren eher in blasseren Farben gehalten. Auch Celia und mich hatte ich nun fertig gezeichnet. Meine Mutter besaß so viel Feingefühl, mich in Ruhe zu lassen.

Am Abend setzte ich mich noch ein wenig ans Klavier und spielte drauflos, doch die seltsame Leere, die seit dem Wutausbruch in meinem Bauch herrschte, blieb. Deswegen beschloss ich, früh ins Bett zu gehen. Ich zog mich um, putzte die Zähne und zog die Rollläden herunter. Dann ließ ich mich in mein Bett fallen, doch ich konnte keinen Schlaf finden. Unruhig wälzte ich mich von der einen Seite auf die andere.

Irgendwann – ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren – klopfte es zaghaft an meine Zimmertür und sie wurde kurz darauf geöffnet.

„Alisha?“, flüsterte meine Mutter. „Schläfst du schon?“

„Nein!“, stöhnte ich, richtete mich mühevoll auf und kniff die Augen zusammen, als Celia das Licht anknipste. Als ich sie deutlich erkennen konnte, bemerkte ich, dass sie ein Tablett mit Essen in der Hand hielt. Auf Zehenspitzen stieg sie über meine Bücherberge hinweg und ließ sich auf meiner Bettkante nieder.

„Darf ich?“, fragte sie sinnloserweise, nachdem sie sich bereits gesetzt hatte.

Ich nickte nur.

„Weißt du, Alisha, ich wollte dir nur sagen, dass ich sehr gut verstehen kann, wie du dich fühlst“, begann sie. „Es war heute sehr viel auf einmal. Aber wir müssen zurück nach Aviranes, wir müssen dem Volk helfen! Das willst du doch, oder?“ Als ich nicht antwortete, sah sie mich verzweifelt an. „Alisha, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den Tyrannen zu besiegen, das willst du doch auch, oder nicht?“ Erst jetzt bemerkte ich, dass Celias Augen rot und geschwollen waren. Meine Mutter hatte geweint.

„Ja“, flüsterte ich halbherzig. „Ja, das will ich auch.“

„Du lügst“, erkannte Celia. „Alisha, ich kann dich nicht zwingen von hier fortzugehen, das ist mir klar geworden. Du bist alt genug, deinen Weg alleine zu wählen.“

„Ich will bei dir bleiben, Mama. Egal wohin du gehst!“

Celia musste wohl gespürt haben, dass ich es dieses Mal ernst meinte, denn um ihre Lippen spielte ein erleichtertes Lächeln, doch es verschwand so schnell wieder, wie es gekommen war.

„Ich glaube, ich weiß, warum du dich nicht mehr unsichtbar machen kannst“, sagte sie leise. „Du willst es nicht.“

„Doch, natürlich will ich es!“, protestierte ich.

„Nein, denn wenn du es schon heute Nachmittag geschafft hättest, dich unsichtbar zu machen, wären wir schon längst in Aviranes.“ Erneut sah mir Celia eindringlich in die Augen. „Alisha, um deine Gabe benutzen zu können, musst du es auch wirklich wollen!“

Eine Weile schwiegen wir beide. Meine Mutter hatte recht. Meine Versuche, mich unsichtbar zu machen, waren halbherzig gewesen. Ich hatte es nicht wirklich gewollt.

„Ich lasse dich jetzt alleine.“ Celia erhob sich mühevoll. „Träum schön, mein Schatz. Es tut mir leid, dass dein Geburtstag so geendet hat. Aber Kopf hoch, morgen ist auch noch ein Tag. Und das Leben geht weiter, egal wie schlimm es im Moment zu sein scheint. Ich bin mir ganz sicher, dass es dir in Aviranes gefallen wird“, fügte sie mit einem bedeutungsvollen Blick auf meine unzähligen Fantasy-Romane hinzu.

Während meine Mutter auf Zehenspitzen auf die Tür zubalancierte, fiel ihr Blick zufällig auf meinen Schreibtisch. Dort entdeckte sie mein Bild. Interessiert beugte sie sich darüber.

„Wow,“ staunte sie. „Das ist wunderschön!“

Celia war bereits dabei, das Zimmer zu verlassen, als sie sich noch einmal umdrehte. „Ach ja ... Alisha“, begann sie zögernd. „Deine Freundinnen haben ein paar Mal angerufen. Du kannst sie morgen ja zurückrufen.“ Nach diesen Worten knipste sie das Licht aus und ließ mich allein mit meinen Gedanken in der Dunkelheit zurück.

Ich wusste, dass ich meine Freundinnen nicht mehr anrufen würde, denn noch einmal mit ihnen zu sprechen, ihnen möglicherweise alles erklären zu müssen, würde den Abschied nur noch schwerer machen. Mir wurde klar, dass ich meiner Mutter soeben versprochen hatte, dass ich mit ihr fortgehen würde, dass ich sie nicht im Stich lassen würde.

Plötzlich brach all das aus mir heraus, was ich schon seit heute Mittag versucht hatte zu unterdrücken, die Angst, die Wut, die Trauer über den bevorstehenden Abschied von meinen Freundinnen. All dies verdichtete sich zu einem schwarzen Schleier, der sich über mich legte und mich zu ersticken drohte. Obwohl ich gedacht hatte, ich hätte bei meinem Wutausbruch heute Mittag alles aus mir herausgeschrien und all meine Tränen verweint, begann ich nun erneut laut zu schluchzen. Dennoch überwältigte mich irgendwann der Schlaf und ich glitt hinüber ins Reich der Träume. Doch anders als in den letzten Nächten hatte ich heute keinen Albtraum. Nein, ich träumte von einer Blumenwiese, von Elfen, Zwergen und Drachen, die gemeinsam tanzten und mich freudig in ihrer Welt begrüßten.

Als ich am nächsten Morgen die Augen aufschlug, schien nur ein schmaler Streifen Sonnenlicht zwischen den Rollos hindurch und tanzte auf meiner Bettdecke. Obwohl es im Zimmer noch ziemlich dunkel war, konnte ich mit einiger Mühe die Ziffern auf meiner Digital-Uhr erkennen: 7:55 Uhr! So spät schon! In fünf Minuten musste ich in der Schule sein! Wieso hatte meine Mutter mich denn nicht geweckt?

Auf einen Schlag fiel mir alles wieder ein. Der Tyrann. Meine Gabe. Aviranes. Während ich vorsichtig aufstand und auf mein Fenster zutrottete, um die Rollos zu öffnen, geisterten mir auch die Worte durch den Kopf, die Celia gestern Abend noch zu mir gesagt hatte: „Um deine Gabe benutzen zu können, musst du es auch wirklich wollen!“

Mehr und mehr sah ich ein, dass meine Mutter recht hatte. Aber dann würde ich meine Gabe nie benutzen können, denn ich wollte nicht nach Aviranes. Ich wollte einfach nur hier bleiben, hier, bei meinen Freundinnen, in meinem vertrauten Leben. Oder?

Noch etwas verschlafen stieg ich über die Bücherstapel hinweg, bis ich den Schreibtisch erreichte. Von dort angelte ich mein Bild und ließ mich dann wieder auf mein Bett fallen. Ich legte mich auf den Bauch und schob meine Zeichnung so vor mich, dass ich sie gut betrachten konnte. Es war kaum zu glauben, dass die Elfen, die Drachen, die Berge und die Blumenwiese von mir gezeichnet worden waren. Ich war noch nie besonders gut in Kunst gewesen. Hatte das, was ich dachte, noch nie in Worte fassen können, geschweige denn in Bilder! Doch nun fuhr ich mit dem Finger über den hellblauen Himmel, die bunten Blumen und die zarten Geschöpfe, die meine Hand geschaffen hatte. Eine Weile lag ich einfach so da, betrachtete Celia und mich, wie wir da auf der Wiese standen: Ich, noch etwas schüchtern, aber dennoch mit einem Lächeln im Gesicht, und meine Mutter, wie sie stolz auf einen Drachen zeigte. Natürlich konnte ich mir nicht sicher sein, ob es in Aviranes Drachen, Elfen oder andere fantastische Geschöpfe gab, aber für mich gehörten Fabelwesen einfach zu einer Fantasiewelt dazu. Und was sollte Aviranes anderes sein?

Mein Blick glitt über die unzähligen Bücher, die überall auf dem Boden verstreut lagen. Auch in ihnen gab es magische Geschöpfe und fremde Welten. Und da spürte ich es zum ersten Mal. Es war wie ein Knoten in meinem Bauch. Ein Knoten, der mir die Luft abschnürte und ein Kribbeln auslöste, das meinen ganzen Körper durchlief. Mich packte eine tiefe Sehnsucht. Sehnsucht nach Abenteuern, Sehnsucht nach dem Unerreichbaren.

Plötzlich wusste ich, dass der richtige Moment gekommen war, um meine Gabe auszuprobieren. Jetzt oder nie. Ich schloss die Augen und versuchte mir vorzustellen, wie ich immer durchscheinender wurde, und schließlich ganz verschwand. Ich sah die Szene so lebhaft vor mir, dass ich sie beinahe für die Wirklichkeit hielt: Ich lag auf meinem Bett. Auf meinem Rücken tanzten die Sonnenstrahlen und vor mir lag ein Bild. Mein Bild. Dann, auf einmal, begann ich in meiner Vision immer durchscheinender zu werden. Die Farben meines Pyjamas verblassten und die Luft um mich herum schien plötzlich zu knistern, als ich immer mehr mit ihr verschmolz. Alles ging so schnell, dass ich, als ich die Augen wieder öffnete und an mir herunterschaute, einen gehörigen Schreck bekam: Ich war unsichtbar. Schon wieder.

„Mama!“ Ich sprang auf und stolperte beinahe über einen Bücherstapel, als ich auf die Tür zuhastete. Kaum war ich draußen im Flur, schrie ich bereits erneut: „Mama, Mama, ich habe es geschafft! Ich bin unsichtbar!“

Ich rannte den schmalen Flur entlang und dann die Treppe hinauf. Überstürzt riss ich Celias Zimmertür auf. Meine Mutter stand gerade vor ihrer großen schwarzen Truhe, die zwischen ihrem Bett und dem großen, hellbraunen Kleiderschrank stand. Diese Truhe war für mich immer Tabu gewesen. Doch als ich nun sah, was Celia herauskramte und zum Teil achtlos auf ihr Bett warf, zum anderen Teil vorsichtig auf den Boden legte, stockte mir der Atem.

„Super, Alisha!“ Meine Mutter drehte sich zu mir um, wobei sie ein langes Schwert mit blutrotem Griff weiterhin in der Hand hielt. Kleine, funkelnde Diamanten ringelten sich um den Griff wie eine Schlange. Sie hielt ein Schwert in der Hand! Seine spitze, goldene Klinge reflektierte das Sonnenlicht und zeichnete einen lang gezogenen Strich an die Decke. Dieses Schwert war das Schönste, was ich je gesehen hatte, doch Celia legte das wertvolle Stück nur vorsichtig auf den Stapel, der sich auf dem Boden türmte. Dort lagen bereits: ein kleines Beutelchen, zwei Umhänge – einer braun, der andere schwarz – und die schwarze Schachtel mit dem Prinzessinnendiadem darin. Unter dem schwarzen Umhang lugte, wenn ich es richtig erkannte, noch eine weitere Schwertspitze hervor, eine silberne.

„Ich, ich ...“, weiter kam ich nicht, dann kippte meine Stimme weg.

Celia lachte. „Da hat es dir wohl die Sprache verschlagen, was?“, grinste sie.

„Nein, ich ...“, setzte ich an, doch dann sagte ich doch etwas ganz anderes, als ich es eigentlich hatte tun wollen. „Du möchtest bald aufbrechen, nicht wahr? Am besten heute noch.“

„Ja.“ Meine Mutter nickte. „Am besten noch heute, bevor es dunkel wird.“

„Haben wir eine lange Reise vor uns?“

„Nein, so weit ist es gar nicht“, beruhigte Celia mich. Dann fuhr sie fort: „Und du hast es wirklich geschafft, dich unsichtbar zu machen? Das ist Klasse!“

Ich lächelte scheu und spürte, wie ich rot wurde.

„Wie hast du es gemacht?“, wollte meine Mutter wissen. „Hast du auch noch andere Fähigkeiten? Ach, Alisha, könntest du bitte dafür sorgen, dass du wieder sichtbar wirst? Irgendwie komme ich mir ziemlich komisch vor, wenn ich nicht genau weiß, wo du bist, obwohl ich doch mit dir rede.“

Erst jetzt fiel mir wieder ein, dass Celia mich ja gar nicht sehen konnte. Ich schüttelte den Kopf über meine eigene Dummheit und schloss erneut die Augen. Nach ein paar Sekunden, als ich sie wieder öffnete, stellte ich zufrieden fest, dass es geklappt hatte: Ich war wieder sichtbar.

„Kannst du diesen Vorgang jederzeit wiederholen?“, fragte meine Mutter.

Da ich mir nicht sicher war, schloss ich erneut die Augen und versuchte, mich unsichtbar zu machen. Ich dachte an mein Bild, an die vielen neuen, fremdartigen Dinge, die ich – hoffentlich – in Aviranes kennenlernen würde und wieder spürte ich diesen Knoten in meinem Bauch, diesmal jedoch verbunden mit einem Stich nahe meinem Herzen. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich tatsächlich unsichtbar. Danach versuchte ich sogleich, erneut sichtbar zu werden und wiederholte das Spiel ein paar Mal.

Schließlich nickte Celia zufrieden. „So wie es aussieht, besitzt du nur die Gabe, dich unsichtbar zu machen, ansonsten hättest du mit deiner frei gewordenen Energie noch ganz andere Dinge bewirken können. Na ja“, meine Mutter seufzte und strich beinahe zärtlich über das schwarze Holz ihrer Truhe. „Ich schätze, dann steht unserem Aufbruch ja nichts mehr im Weg.“

*

Das brennende Tor

Nachdem wir hastig gefrühstückt hatten, händigte meine Mutter mir eine Tasche aus weichem, braunem Stoff aus und forderte mich auf, mein wichtigstes Hab und Gut hineinzupacken. Währenddessen setzte sie sich hin und begann einen Brief zu schreiben, den sie hier zurücklassen wollte, damit sich niemand Sorgen um uns machte. Sie erfand irgendein Märchen, von wegen es gelänge uns nicht, uns hier einzuleben und wir seien aufgebrochen, um erneut ein neues Leben zu beginnen, was noch nicht einmal gelogen war.

Es fiel mir schwer, mich nur für wenige Sachen zu entscheiden, zumal nicht besonders viel in die Tasche hineinpasste, und tragen können musste ich sie ja auch noch. Nach langem Hin und Her lag auf meinem Bett ein kleiner Stapel mit Sachen, von denen ich mich auf gar keinen Fall trennen wollte: ein paar Fotos, ein Schlüsselanhänger, an dem ein kleines, silbernes Herz baumelte, das ich einmal von meiner Mutter geschenkt bekommen hatte, und eine Postkarte, die Sarah mir letztes Jahr aus Frankreich geschrieben hatte. Außerdem ein Kettchen mit einem großen, goldenen Kreuz daran. Ich hatte aus zwei Gründen vor, es mitzunehmen: Erstens hatte ich es von meiner Nachbarin geschenkt bekommen, die schon seit ein paar Jahren tot war und die mir sehr viel bedeutet hatte, und zweitens war ich katholisch, auch wenn ich nicht regelmäßig den Gottesdienst besuchte.

Nun betrachtete ich nachdenklich meine Schätze. Etwas fehlte noch. Als ich meinen Blick durchs Zimmer schweifen ließ, überlegte ich, ob ich noch eines meiner Bücher mitnehmen sollte. Ich griff bereits nach dem Klan der Wölfin, als ich es doch behutsam wieder auf den Teppich legte. Aviranes war eine magische Parallelwelt, dort brauche ich bestimmt keine Fantasyromane, um Abenteuer zu erleben. Schließlich blieb mein Blick an meinem Bild hängen, das, wie achtlos dorthin geworfen, auf meinem Schreibtisch lag. Behutsam nahm ich es, faltete es widerwillig und steckte es zwischen die Fotos. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich gar nicht wusste, wo die Reise hingehen würde. Nach Aviranes, das war klar, aber wo lag Aviranes? Würde es dort kalt sein? Wie viel Wechselwäsche musste ich mitnehmen?

Ich öffnete gerade meinen Kleiderschrank, als ich von draußen die Stimme meiner Mutter vernahm: „Alisha?“

„Ja?“, rief ich.

„Kannst du mir bitte die Tür aufmachen?“

Als ich meine Zimmertür öffnete, stolperte Celia herein. Sie war schwer beladen. In den Armen balancierte sie einen Stapel von verschiedenen Dingen, der so hoch war, dass sie kaum darüber hinweg sehen konnte. Dennoch schaffte sie es irgendwie, unbeschadet zu meinem Bett zu gelangen, wo sie den ganzen Krempel einfach fallen ließ.

„Kannst du nicht aufpassen?“, fuhr ich meine Mutter gereizt an, die mit ihren Sachen meinen Stapel an Schätzen begraben hatte.

„Tut mir leid“, entschuldigte Celia sich halbherzig, wobei ihr Blick über das Chaos in meinem Zimmer schweifte und sie missbilligend die Nase rümpfte. „Ich habe hier ein paar Sachen, die du vielleicht noch brauchen könntest“, fuhr sie gleich darauf auch schon fort und begann damit, einzelne Dinge aus dem riesigen Haufen hervorzuziehen. „Einmal: einen Beutel!“, verkündete sie stolz. „Damit du deine Sachen auch sicher verwahren kannst.“

Zögernd nahm ich den braunen Beutel entgegen, in dem etwa so viel Platz sein musste, wie in meiner Schultasche. Doch der Stoff, aus dem er bestand, fühlte sich unter meinen Fingern seltsam brüchig an, so als würde er jeden Augenblick zerfallen. Merkwürdig ... ich war mir ziemlich sicher, dass dieser Stoff nicht von der Erde stammte, und trotzdem wusste ich, dass ich schon einmal einen ähnlichen in der Hand gehabt hatte. Nur wann? Und vor allem: wo?

„In Aviranes ist es zwar tagsüber ganz angenehm, doch die Nächte können bitterkalt werden.“ Nun zog meine Mutter ein seltsam gefaltetes Ding hervor, das auf den ersten Blick aussah, wie ein riesiges Stück schwarzen Stoffes. Hastig drückte Celia es mir in die Hand. Im ersten Moment war ich ziemlich überrascht, denn dieser Stoff fühlte sich ganz anders an als der von dem Beutel. Er war ganz weich und erinnerte mich an meine Baumwolldecke. Vorsichtig entfaltete ich ihn und hielt, wieder sehr zu meinem Erstaunen, einen schwarzen Umhang in der Hand. Als meine Mutter zustimmend nickte, legte ich ihn mir zögernd über die Schulter. Er war so lang, dass er bis hinunter zu meinen Hausschuhen reichte, doch ich trat nicht darauf, als ich ein Stückchen ging. Er passte perfekt.

Celia trat an mich heran und zog mir eine Kapuze, die anscheinend an den Umhang angenäht war, über den Kopf.

„In Aviranes müssen wir unerkannt bleiben“, schärfte meine Mutter mir ein. „Wir dürfen auf keinen Fall unnötig auffallen!“

Ich sah an mir hinab und betrachtete mich bewundernd. Der Umhang hüllte mich vollkommen ein. Und nebenbei war er kuschelig warm. „Danke!“ Zärtlich strich ich über den weichen Stoff.

Celia deutete ein Lächeln an, bevor sie sich wieder geschäftig ihren anderen Sachen zuwandte. „Ach ja, das hier könntest du vielleicht auch noch brauchen.“

Zu meinem Erstaunen reichte meine Mutter mir einen Kompass. Na ja, gut, ein Kompass an sich war ja nichts Ungewöhnliches, doch die Nadel dieses Kompasses zeigte nicht nach Norden. Nein, sie schien sich gar nicht entscheiden zu können, wo sie hinzeigen sollte, denn sie drehte sich nur schnell im Kreis.