9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fischer Klassik Plus

- Sprache: Deutsch

Zum 125.Geburtstag von Ossip Mandelstam am 15. Januar 2016 Lange Zeit verschloss das »Jahrhundert der Wölfe« den Zugang zu Ossip Mandelstam. Sein Werk, ein Meilenstein der Weltliteratur, blieb in Russland bis in die 80er Jahre verboten. Für den deutschsprachigen Leser machte es Ralph Dutli mit seiner zehnbändigen Ausgabe im Ammann Verlag auf mustergültige Weise zugänglich. Mit viel gelobten Übersetzungen, präzisen und ausführlichen Kommentaren und glänzenden Nachworten erschloss er uns einen bis dahin Unbekannten. In diesem Band zieht Ralph Dutli eine Summe seiner Arbeit: Entstanden ist ein lebendiges Porträt Ossip Mandelstams aus Gedichten, Geschichten, Essays und Erinnerungen: der Gesang des »modernen Orpheus« (Joseph Brodsky). Eine Einladung zum Staunen. »Ossip ist ein Schrank voller Überraschungen.« Anna Achmatowa

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

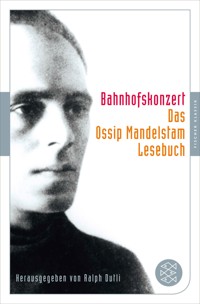

Ossip Mandelstam

Bahnhofskonzert

Das Ossip-Mandelstam-Lesebuch

Über dieses Buch

Ossip Mandelstam ist aus der Lyrik des 20. Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken. Dass dies auch in der deutschen Sprache so ist, ist das Verdienst von Ralph Dutli und der von ihm herausgegebenen und übersetzten zehnbändigen Gesamtausgabe. Aus deren Fülle hat er ein Lesebuch zusammengestellt, das die gesamte Spanne des Werkes präsentiert: die tragischen, aber auch die komischen Facetten, die dunklen Leitmotive und die Texte des zornigen Aufbegehrens gegen seine Zeit, was ihm schließlich Verbannung und Tod brachte. Von den autobiographischen Erinnerungen, den großen Gedichten, seiner einzigen Erzählung, den Essays wie den Liebesbriefen spannt Ralph Dutli den Bogen, um den ganzen Roman von Mandelstams Leben einzufangen.

»... dass der Gesang des ›modernen Orpheus‹ (so Joseph Brodsky) auch unsere westlichen Gestade erreicht hat, verdanken wir Ralph Dutlis grandioser Mandelstam-Ausgabe.« Michael Braun, Frankfurter Rundschau

»... mit Meisterschaft ins Deutsche übertragen. Beeindruckend ist vor allem die Originaltreue der Übersetzungen, die die verschiedenen Sinnpotenzen von Mandelstams Texten auch dem deutschen Leser zugänglich macht.« Ulrich M. Schmid, Neue Zürcher Zeitung

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Ralph Dutli, geb. 1954 in Schaffhausen (Schweiz), studierte Romanistik und Russistik, lebt als freier Schriftsteller in Heidelberg. Er ist Romanautor, Lyriker, Essayist, Biograph, Übersetzer und Herausgeber der zehnbändigen Ossip-Mandelstam-Gesamtausgabe und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, u.a. den »Johann-Heinrich-Voß-Preis« der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2006, den »Rheingau Literaturpreis« 2013 und den »Preis der LiteraTour Nord« 2014 für seinen Roman ›Soutines letzte Fahrt‹, sowie den »Düsseldorfer Literaturpreis« 2014 für sein literarisches Gesamtwerk.

Veröffentlichungen (Auswahl): Meine Zeit, mein Tier. Ossip Mandelstam. Eine Biographie (2003); Russische Literaturgeschichte, erzählt von Ralph Dutli (Hörbuch, 2003); Nichts als Wunder. Essays über Poesie (2007); Liebe Olive. Eine kleine Kulturgeschichte (2009; neu 2013); Das Lied vom Honig. Eine Kulturgeschichte der Biene (2012); Soutines letzte Fahrt. Roman (2013).

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Coverabbildung: Archiv S. Fischer

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403308-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Das Rauschen der Zeit

MUSIK IN PAWLOWSK

KINDLICHER IMPERIALISMUS

UNRUHEN UND FRANZÖSINNEN

DER BÜCHERSCHRANK

DAS JUDÄISCHE CHAOS

»IN EINEM ALLZU HERRSCHAFTLICHEN PELZ«

Der Stein

SILENTIUM

DIE MUSCHEL

GOLDSTÜCK

EIN LUTHERANER

BACH

KINO

TENNIS

Die Namen blühender Städte mögen weiter

EUROPA

Auf dem Athos-Berg noch heute

Über den Gesprächspartner

DER MORGEN DES AKMEISMUS

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

ÜBER DEN GESPRÄCHSPARTNER

DAS WORT UND DIE KULTUR

MENSCHENWEIZEN

DAS ENDE DES ROMANS

HUMANISMUS UND GEGENWART

Tristia

Die Stimmenvielfalt wie von [...]

SOLOMINKA

AN KASSANDRA

DIE DÄMMERUNG DER FREIHEIT

TELEFON

TRISTIA

BAHNHOFSKONZERT

MEINE ZEIT

DER HUFEISENFINDER

GRIFFEL-ODE

DER 1. JANUAR 1924

Die ägyptische Briefmarke

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Mandelstam lacht

ICH SCHREIBE EIN SZENARIO

SCHERZGEDICHTE & SELBSTPORTRÄTS

Für Anna Achmatowa

ANTHOLOGIE DES ANTIKEN BLÖDSINNS

DAS SPORT–SONETT

FUSSBALL

Für Igor Sewerjanin

GASEL

Ins Album der Spekulantin Rosa

LIED EINES FREIEN KOSAKEN

DIE GEBRÜDER GONCOURT

DER KUTSCHER UND DANTE

Für Anna Achmatowa

SEBASTIAN UND BACH

BESCHLUSS

Ein Dichter über sich selbst

DER PELZ

DER SOWJETSCHRIFTSTELLER UND DIE OKTOBERREVOLUTION

VIERTE PROSA

Die Reise nach Armenien

SEWAN

DIE FRANZOSEN

ASCHTARAK

DER ALAGÖS

NOTIZBUCH ZUR REISE NACH ARMENIEN

Mitternacht in Moskau

ARMENIEN

XII

LENINGRAD

Für Anna Achmatowa

FRAGMENTE AUS VERNICHTETEN GEDICHTEN

DER KUTSCHER

LAMARCK

AN DIE DEUTSCHE SPRACHE

EPIGRAMM GEGEN STALIN

ACHTZEILER

Dem Andenken Andrej Belyjs

Gespräch über Dante

Gespräch über Dante (Kernsätze)

Die Woronescher Hefte

SCHWARZERDE

GESCHORENE KINDER

KAMA

DIE GEBURT DES LÄCHELNS

VERSE VOM UNBEKANNTEN SOLDATEN

DAS ABENDMAHL

Briefe an Nadeschda

AN ALEXANDER MANDELSTAM UND NADESCHDA MANDELSTAM

NADESCHDA MANDELSTAM: DER LETZTE BRIEF

ANHANG

Editorische Notiz

Daten zu Leben und Werk

Dichter über Ossip Mandelstam

Nachwort

Das Rauschen der Zeit

MUSIK IN PAWLOWSK

Ich kann mich gut an Russlands dumpfe Jahre erinnern – die neunziger Jahre, ihr langsames Dahinkriechen, ihre kränkliche Ruhe, ihr tief provinzielles Dasein. Eine stille, flache Bucht: letzte Zuflucht eines sterbenden Jahrhunderts. Beim Frühstückstee Gespräche über Dreyfus, die Namen der Obersten Esterhazy und Picquart, nebelhafte Wortgefechte über irgendeine »Kreutzer-Sonate« und den Dirigentenwechsel am hohen Pult des gläsernen Bahnhofs in Pawlowsk, der mir vorkam wie ein Wechsel von Dynastien. Reglos dastehende Zeitungsverkäufer an den Straßenecken, ohne jeden Ausruf, ohne Bewegung, wie Klötze auf den Trottoirs festgewachsen, und schmale Droschken mit dem kleinen Klappsitz für den dritten Passagier – so fügen sich die neunziger Jahre in meiner Vorstellung eins ums andere aus verstreuten Bildern zusammen, die dennoch innerlich miteinander verbunden sind durch eine stille Ärmlichkeit und die kränkliche, todgeweihte Provinzialität eines sterbenden Lebens.

Weite Puffärmel an den Damenkleidern, üppig aufgepolsterte Schultern und eingeengte Ellbogen, enggeschnürte Wespentaillen, Schnurrbärte, Spitzbärte, geschniegelte Bärte; Männergesichter und Frisuren, denen man heute wohl nur noch in der Porträtgalerie irgendeines heruntergekommenen Friseurs begegnen könnte, Haarschöpfe à la Capoul und Frisuren in der Eierschalenmode.

Worin die neunziger Jahre bestanden, lässt sich in zwei Worten sagen. Puffärmel und Musik in Pawlowsk. Die Kugeln dieser Damenärmel drehen sich wie alles andere um den gläsernen Bahnhof in Pawlowsk, und im Zentrum dieser Welt steht – der Dirigent Galkin.

Mitte der neunziger Jahre eilte ganz Petersburg nach Pawlowsk wie in irgendein Elysium. Pfiffe von Dampflokomotiven und die Klingelzeichen vor der Abfahrt der Züge mischten sich mit der patriotischen Kakophonie der Ouvertüre auf das Jahr 1812, und ein besonderer Geruch stand in diesem riesigen Bahnhof, in dem Tschaikowskij und Rubinstein regierten. Feuchtende Luft modriger Parks, der Geruch fauliger Warmbeete und Treibhausrosen, und ihm entgegen – die schweren Ausdünstungen des Büfetts, beißender Zigarrenrauch, brandige Bahnhofsluft und die Kosmetika einer vieltausendköpfigen Menschenmenge.

Der Zufall wollte es, dass wir Pawlowsker Vorstädter wurden, d.h., wir wohnten das ganze Jahr über in einem Winterhaus dieser Stadt der alten Weiblein, in diesem russischen Halbversailles, dieser Stadt der Hoflakaien, Staatsratswitwen, rothaarigen Polizeioffiziere, schwindsüchtigen Pädagogen (in Pawlowsk zu wohnen galt für gesünder) und bestechlichen Beamten, die das Geld für eine Villa zusammengerafft hatten. Ach diese Jahre, als Figner die Stimme verlor und zusammengesetzte Bildchen die Runde machten: Auf der einen Seite singt er, auf der anderen hält er sich die Ohren zu. Diese Jahre, als die sorgsam gebundenen Zeitschriften »Ackerland«, »Neuland der Welt« und »Der Bote der ausländischen Literatur« für lange Zeit das Fundament der Spießbürgerbibliotheken bildeten und die Gestelle und Lombertischchen eindrückten.

Solche Enzyklopädien der Wissenschaft und der Technik wie jene gebundenen Märchenungeheuer gibt es heute nicht mehr. Doch all diese »Weltpanorama«- und »Neuland«-Blätter waren eine wahrhaftige Quelle der Weltkenntnis. Ich liebte die Rubrik »Vermischtes« mit ihren Meldungen über Straußeneier, zweiköpfige Kälber und Feste in Bombay und Kalkutta und ganz besonders die Abbildungen, die großen, die eine ganze Seite einnahmen: an Brettern festgebundene malaiische Schwimmer, die über Wellen von der Höhe eines zweistöckigen Hauses gleiten, oder das geheimnisvolle Experiment des Herrn Foucault – eine Metallkugel und ein riesiges Pendel, das sich um diese Kugel bewegt, und die das Schaustück umdrängenden würdevollen Herren mit Halsbinden und Spitzbärtchen. Mir scheint, dass die Erwachsenen dasselbe lasen wie ich, d.h. vor allen Dingen die Beilagen, die endlose damals ins Kraut schießende Literatur der Beilagen zum »Ackerland« und zu anderen. Unsere Interessen waren überhaupt immer gleich, und mit sieben oder acht Jahren war ich ganz auf der Höhe meiner Zeit. Immer öfter hörte ich den Ausdruck »fin de siècle«, der mit leichtsinnigem Stolz und koketter Melancholie ausgesprochen wurde. Es war, als hätte dieses seltsame Jahrhundert, kaum hatte es Dreyfus freigesprochen und die Sache mit der Teufelsinsel erledigt gehabt, seinen Sinn verloren.

Ich habe den Eindruck, die Männer seien Tag und Nacht ausschließlich von der Dreyfus-Affäre verschlungen gewesen und die Frauen, d.h. die Damen mit den Puffärmeln, hätten nichts anderes getan, als Dienstmädchen einzustellen und wieder zu entlassen, was eine unerschöpfliche Nahrung für angenehme und lebhafte Gespräche abgab.

Am Newskij-Prospekt, im Pfarrhaus der katholischen Katharinenkirche, lebte ein ehrwürdiges altes Männchen – Père Lagrange. Zu Hochwürdens Obliegenheiten gehörte es, arme junge Französinnen als Kindermädchen an ordentliche Häuser zu empfehlen. Die Damen gingen mit ihren Besorgungen aus dem Kaufhof direkt zu Père Lagrange, um sich von ihm beraten zu lassen. Im einfachen Priesterrock kam einem das alte Männchen entgegen und machte gütig mit den Kindern salbungsvolle, katholische Späßchen, die mit französischem Esprit gewürzt waren. Die Empfehlungen von Père Lagrange galten sehr viel.

Das berühmte Vermittlungsbüro für Köchinnen, Bonnen und Gouvernanten in der Wladimirskaja, wohin ich recht oft mitgenommen wurde, glich einem richtigen Sklavenmarkt. Die auf eine Stelle hoffenden Mädchen wurden der Reihe nach vorgeführt. Die Damen beschnupperten sie und verlangten Zeugnisse. Das Zeugnis einer vollkommen unbekannten Dame, ganz besonders einer Generalsgattin, war von einigem Gewicht. Manchmal jedoch geschah es auch, dass das zum Verkauf vorgeführte Geschöpf seinerseits die Käuferin von oben bis unten musterte, ihr ins Gesicht schnaubte und sich darauf abwandte. Dann lief auch schon die Vermittlerin dieser Sklavenmädchen herbei, entschuldigte sich und sprach vom Niedergang der guten Sitten.

Noch einmal schaue ich auf Pawlowsk zurück und gehe am Morgen über die Pfade und Parkettböden des Bahnhofs, wo in einer Nacht gute dreißig Zentimeter hoch Konfetti und Papierschlangen angeweht worden sind – Spuren eines Sturms, der den Namen »Benefice« trug. Die Kerosinlampen verwandelten sich in elektrische Lampen. Auf den Petersburger Straßen fuhr noch immer die Pferdebahn, von stolpernden Gäulen gezogen, die aussahen, als kämen sie direkt aus dem Don Quijote. Auf der Gorochowaja verkehrte, bis zum Alexandergarten, das »Kutschchen«, die älteste Form öffentlicher Fortbewegung in Petersburg. Nur über den Newskij sausten, in schrillem Geklingel, die neuen Wagen der Expressbahn, gelb gestrichen im Unterschied zu den alten, schmutzig bordeauxroten und gezogen von kräftigen und satten Pferden.

KINDLICHER IMPERIALISMUS

Um die Reiterstatue Nikolajs des Ersten gegenüber dem Ratsgebäude stapfte unablässig ein vom Moos des Alters überwachsener Grenadier im Kreis herum, der im Sommer wie im Winter eine zottige, tief ins Gesicht gezogene Hammelfellmütze trug. Der Kopfschmuck glich einer Mitra und hatte fast die Größe eines ganzen Hammels.

Wir Kinder unterhielten uns mit dem altersschwachen Wachposten. Er enttäuschte uns, weil er nicht aus dem Jahr 1812 stammte, wie wir gedacht hatten. Dafür erzählte er uns dann auch von anderen Großväterchen, dass sie die letzten Wachsoldaten seien, die noch unter dem Zaren Nikolaj gedient hätten, und dass von ihnen in der ganzen Kompanie vielleicht fünf oder sechs Leute übrig geblieben seien.

Der Eingang in den Sommergarten von der Uferstraße her, wo der Gitterzaun und die Kapelle stehen, und genau gegenüber der Ingenieurschule, wurde von medaillendekorierten Wachtmeistern bewacht. Sie bestimmten, ob ein Mensch anständig angezogen war oder nicht, und jagten Leute in Russenstiefeln fort, ließen Schirmmützen und ärmliche Kleider nicht hinein. Die Sitten und Gebräuche der Kinder im Sommergarten waren hoch zeremoniell. Nach einem Geflüster mit seiner Gouvernante oder dem Kindermädchen näherte sich so ein Nacktbeinchen einer Parkbank, machte seinen Kratzfuß oder seinen Knicks und piepste: »Kleines Mädchen (oder kleiner Junge – so war die offizielle Anrede), hätten Sie nicht Lust, ein wenig ›Goldenes Tor‹ oder ›Diebsstöcklein‹ mit mir zu spielen?«

Nach einem solchen Auftakt kann man sich vorstellen, wie lustig das Spiel dann war. Ich spielte nie, allein schon die Begrüßung war mir zu gezwungen.

So kam es, dass meine frühe Petersburger Kindheit unter dem Zeichen eines richtigen Militarismus sich abspielte, und das war tatsächlich nicht nur meine Schuld, sondern auch die Schuld meines Kindermädchens und einer bestimmten Straße des damaligen Petersburg.

Wir gingen auf der Großen Morskaja spazieren, in ihrem menschenleeren Teil, wo die rote Lutheranerkirche stand und das Mojka-Ufer mit Holzklötzen gepflastert war.

So näherten wir uns unmerklich dem Krjukow-Kanal, dem holländischen Petersburg der Schiffsbauhallen und der Neptunsbögen mit ihren Flottenemblemen und schließlich den Kasernen der Gardemarine.

Dort wurden auf einem grünen, unbefahrenen Straßendamm die Marinegardisten gedrillt, und Kupferpauken und Trommeln erschütterten das stille Wasser des Kanals. Mir gefiel die Auswahl der Soldaten nach physischen Gesichtspunkten: Alle waren sie überdurchschnittlich groß. Das Kindermädchen teilte meinen Geschmack vollkommen. So hatten wir uns einen Matrosen ausgesucht, der uns von allen am besten gefiel – einen »mit schwarzem Schnauzbart«, und kamen immer, um ihn ganz persönlich uns anzuschauen, hatten ihn auch sofort in der Formation ausfindig gemacht und konnten dann bis zum Schluss der Übung kein Auge mehr von ihm wenden. Auch heute noch würde ich ohne jegliches Schuldbekenntnis sagen, dass ich mit sieben oder acht Jahren das ganze Massiv Petersburgs, seine mit Granitwürfeln oder Holzklötzen gepflasterten Stadtviertel, das ganze zarte Herz der Stadt mit seiner Meeresflut an Plätzen, mit seinen lockigen Gärten, den Inseln der Denkmäler, den Karyatiden der Eremitage, der geheimnisvollen Millionnaja-Straße, wo nie auch nur ein Passant zu sehen war und wo ein einziges Kramlädelchen sich zwischen die Marmorblöcke hatte hineinzwängen können, ganz besonders aber den Generalstabsbogen, den Senatsplatz und das holländische Viertel für etwas Heiliges und Feierliches hielt.

Ich weiß nicht, womit die Phantasie der kleinen Römer ihr Kapitol bevölkert hat – ich jedenfalls bevölkerte diese Festungen und Plätze mit einer unerhörten, idealen, allumfassenden Parade.

Bezeichnend, dass die Kasaner Kathedrale, trotz des tabakfarbenen Halbdunkels ihrer Gewölbe und ihres zerlöcherten Fahnenwaldes, für mich auch nicht für einen Groschen Glaubwürdigkeit besaß.

Auch dieser Ort hatte etwas Ungewöhnliches an sich, doch davon später. Das Hufeisen der steinernen Kolonnaden und das breite, kettengesäumte Trottoir waren wie geschaffen für Unruhen, und deshalb war dieser Ort in meiner Phantasie nicht weniger interessant und bedeutsam als die Maiparade auf dem Marsfeld. Wie wird das Wetter sein? Wird sie auch nicht abgesagt? Und wird sie dieses Jahr überhaupt stattfinden? … Doch da wurden entlang dem Sommerkanal auch schon Bretter und Stangen ausgeladen, schon hämmern auf dem Marsfeld die Zimmerleute, schon schwellen Tribünen zu Berghöhen auf, schon wirbeln Staubwolken herum von simulierten Attacken und winken die als Markierungspunkte aufgestellten Infanteristen mit ihren Signalfähnchen. In rund drei Tagen war die Tribüne erbaut. Diese Schnelligkeit kam mir wie ein Wunder vor, und die Ausmaße des Baus schienen mir erdrückend wie beim Kolosseum. Jeden Tag besuchte ich die Baustelle, bewunderte den flüssigen Fortgang der Arbeit, kletterte auf den Leitern herum, fühlte mich wie auf einer Bühne, als Mitwirkender bei dem herrlichen Schauspiel des folgenden Tages, und beneidete sogar die Bretter, die gewiss die Attacke würden sehen dürfen.

Wenn man sich unbemerkt im Sommergarten verstecken könnte! Und dann das Durcheinander von hundert Kapellen, ein Feld, auf dem Bajonette wie Ähren aufschießen, die Ackerstreifen der Infanterie und der berittenen Formationen, als stünden da keine Regimenter, sondern Buchweizen, Roggen, Hafer und Gerste. Unmerkliche Bewegung zwischen den Regimentern entlang den inneren Schneisen! Und dann – silberne Trompeten, Hörner, ein Babylon von Schreien, Pauken und Trommeln … Die Lava der Kavallerie sehen!

Ständig hatte ich das Gefühl, dass sich in Petersburg unbedingt etwas sehr Prachtvolles und Feierliches ereignen müsse.

Ich war begeistert, als man anlässlich der Begräbnisfeierlichkeiten für den Thronfolger die Straßenlaternen mit Trauerflor überzog und mit schwarzen Bändern umwand. Die militärischen Wachablösungen bei der Alexandersäule, Generalsbegräbnisse und die »Durchfahrten« waren meine tagtäglichen Unterhaltungen.

»Durchfahrten« nannte man damals die Stadtrundfahrten des Zaren und seiner Familie. Ich hatte mir ein besonderes Geschick zugelegt, solche Dinge herauszukriegen. Da kamen etwa beim Anitschkow-Palast Offiziere der Palastpolizei wie beschnauzte rötlich braune Küchenschaben hervorgekrochen: »Nichts Besonderes, Herrschaften. Gehen Sie bitte weiter. Seien Sie so freundlich …« Aber schon streuten die Hausmeister mit Holzschaufeln einen gelben Sand, die Schnurrbärte der Polizei-Inspektoren waren frisch gewichst, und an der Karawannaja oder der Konjuschennaja waren Polizisten wie die Erbsen ausgestreut.

Mir machte es Spaß, die Polizisten mit meinen Fragen zu belästigen – wer denn ausfahren würde und wohin, was sie sich nie zu sagen getrauten. Ich muss zwar gestehen, dass mich das Vorüberflitzen einer wappengeschmückten Kutsche mit ihren goldenen Vögelchen auf den Laternen oder eines englischen Schlittens mit seinen netzbedeckten Trabern immer wieder enttäuschte. Trotz allem fand ich dieses Durchfahrtsspiel recht lustig.

Die Petersburger Straßen erweckten in mir einen Durst nach großen Schauspielen, und allein schon die Architektur dieser Stadt rief in mir einen kindlichen Imperialismus hervor. Ich phantasierte von den Harnischen des Leibgarderegiments, den römischen Helmen der Gardekavalleristen und den silbernen Posaunen der Preobraschenskij-Regimentskapelle, und mein liebstes Vergnügen war, nach der Maiparade, die Regimentsfeier der Gardekavallerie an Mariä Verkündigung.

Ebenso erinnere ich mich an den Stapellauf des Panzerkreuzers »Osljabja«, wie da die ungeheure Meeresraupe auf das Wasser hinauskroch, und an die Hebekräne und die Metallrippen der Schiffsbauhalle.

Dieser ganze Wust von Säbelgerassel und einer Art Polizeiästhetik hätte nun dem Söhnchen irgendeines Korpskommandanten mit den entsprechenden Familientraditionen weit besser angestanden als mir und passte sehr schlecht zu den Küchendünsten unserer mittelbürgerlichen Wohnung, zum Arbeitszimmer meines Vaters, das scharf nach Leder roch, Glacéleder und Kalbsleder, und zu den jüdischen Geschäftsbesprechungen.

UNRUHEN UND FRANZÖSINNEN

Die Tage der Studentenunruhen bei der Kasaner Kathedrale waren immer schon im Voraus bekannt. In jeder Familie gab es einen Studenten, der die Sache ankündigte. So kam es, dass eine ganze Publikumsmasse zusammenströmte, um sich, natürlich aus respektvoller Entfernung, diese Unruhen anzusehen: Kinder mit ihren Kindermädchen, Mamas und Tantchen, die es nicht geschafft hatten, ihre Rebellen zu Hause zurückzuhalten, alte Beamte und allerlei Müßiggänger. Am Tag der angekündigten Unruhen wogte auf den Trottoirs des Newskij-Prospekts von der Sadowaja bis zur Anitschkow-Brücke eine dichte Zuschauermenge. Dieser laute Haufen hatte Angst, bis zur Kasaner Kathedrale vorzugehen. Die Polizei war in den Innenhöfen versteckt, etwa im Hof der katholischen Katharinenkirche. Der Kasaner Platz war verhältnismäßig leer, da gingen erst kleine Häufchen von Studenten und richtigen Arbeitern auf und ab – auf die Letzteren wurde mit Fingern gezeigt. Plötzlich ertönte vom Kasaner Platz her ein langgezogenes, immer lauter anschwellendes Geheul, etwas in der Art eines anhalten- den »u-u-u« oder »i-i-i«, das in ein drohendes Gebrüll überging und immer näher kam. Dann wichen die Zuschauer jäh zurück, und berittene Polizisten drängten die Menschen zusammen. »Die Kosaken! – Die Kosaken!«, fuhr es wie ein Blitz durch die Menge, schneller noch, als die Kosaken selbst herangesaust kamen. Die eigentlichen »Unruhestifter« wurden umzingelt und in die Michails-Manege abgeführt, und der Newskij lag auf einmal so verlassen da, als hätte ihn ein Besen leergefegt.

Die dunklen Volksmassen auf den Straßen waren meine erste klare und bewusste Wahrnehmung. Ich war genau drei Jahre alt. Es war das Jahr 1894, man hatte mich von Pawlowsk nach Petersburg mitgenommen, weil meine Eltern die Begräbnisfeierlichkeiten für Alexander III. sehen wollten. Am Newskij, irgendwo gegenüber der Nikolajewskaja, hatten wir im dritten Stock eines möblierten Hauses ein Zimmer gemietet. Bereits am Vorabend war ich aufs Fensterbrett geklettert, sah von da aus die Straße, die schwarz war vor Menschen, und fragte: »Wann fahren sie denn?« – »Morgen«, wurde mir gesagt. Dass all diese vielen Menschen die ganze Nacht auf der Straße verbringen würden, versetzte mich ganz besonders in Erstaunen. Selbst der Tod noch erschien mir bei der ersten Begegnung in einer völlig unnatürlichen, prachtvollen und pompösen Gestalt. Einmal ging ich mit meinem Kindermädchen und meiner Mama am schokoladefarbenen Gebäude der italienischen Botschaft am Mojka-Ufer vorbei. Plötzlich gehen da die Türflügel auf, und alle lässt man ungehindert hineingehen, nach Harz riecht es da, nach Weihrauch und etwas Süßem und Angenehmem. Schwarzer Samt dämpft den Eingang und die Wände, überall Silber und tropische Pflanzen. Hoch oben lag der einbalsamierte italienische Gesandte. Was ging mich das alles an? Ich weiß es nicht, doch es waren starke und helle Eindrücke, die mir wertvoll geblieben sind bis auf den heutigen Tag.

Das Alltagsleben der Stadt war arm und einförmig. Jeden Tag gab es gegen fünf Uhr den Spaziergang auf der Großen Morskaja – von der Gorochowaja bis zum Generalstabsbogen. Alles, was in der Stadt an Müßiggang und Herausgeputztheit vorhanden war, bewegte sich langsam auf den Trottoirs hin und zurück, verbeugte sich voreinander und lächelte sich zu: Geklirr von Sporen, französische und englische Gespräche, lebendig gewordenes Schaufenster eines englischen Ladens oder Jockey-Clubs. Gerade hierher führten die Bonnen und Gouvernanten, jugendliche Französinnen, die ihnen anvertrauten Kinder: Nur um zu seufzen und Vergleiche zu ziehen zwischen der Morskaja und den Champs-Élysées.

Für mich stellte man so viele Französinnen ein, dass all ihre Züge durcheinandergeraten und zu einem einzigen Porträtfleck zusammengeflossen sind. Meiner Ansicht nach waren all diese Französinnen und Schweizerinnen von den vielen Liedern, Schreibvorlagen, Lesebüchern und Konjugationen in ihre eigene Kindheit zurückgefallen. Im Zentrum ihrer durch die Lesebücher verzerrten Weltanschauung stand die Gestalt des großen Kaisers Napoleon und der Krieg von 1812, dann folgte Jeanne d’Arc (mir fiel übrigens auch eine Schweizerin zu, die Calvinistin war), und wie sehr ich mich in meiner Wissbegierde auch bemühte, von ihnen etwas über Frankreich in Erfahrung zu bringen – es wollte sich nichts ergeben außer der Vorstellung, dass es ein herrliches Land sei. An den Französinnen schätzte man die Kunst, viel und schnell zu reden, an den Schweizerinnen ihre Kenntnis von Liedern, deren Krönung das Liedchen von »Malbrough« war. Diese armen Mädchen waren durchdrungen vom Kult großer Persönlichkeiten: Hugo, Lamartine, Napoleon und Molière … sonntags ließ man sie zur Messe gehen, keinerlei Bekanntschaften waren ihnen erlaubt.

Irgendwo in der Île-de-France: Weintraubenfässer, weiße Wege, Pappeln, ein Winzer ist mit seinen Töchtern zur Großmutter nach Rouen gefahren. Er kommt zurück – alles »scellé«, Kelterpressen und Bottiche sind plombiert, an den Türen und Kellern – Siegellack. Der Verwalter hatte versucht, ein paar Eimer jungen Weins zu verheimlichen, um der Verbrauchssteuer zu entgehen. Er wurde erwischt. Die Familie ist ruiniert. Eine riesige Geldstrafe – und in der Folge schenkten mir Frankreichs gestrenge Gesetze eine Erzieherin.

Aber was konnten mich die Regimentsfeiern der Garde angehen, die einförmige Schönheit der Infanteristenheere und Pferde, die Bataillone der steinernen Gesichter, die mit dröhnendem Schritt durch die von Granit und Marmor graue Millionnaja strömten?

Diese ganze schöne Fata Morgana Petersburgs war nur ein Traum, eine über den Abgrund geworfene glänzende Decke, um mich herum jedoch breitete sich das Chaos des Judentums, keine Heimat, kein Haus, kein Herd, sondern ein Chaos, ein dunkler Schoß, aus dem ich hervorgegangen war, eine unvertraute Welt, die ich fürchtete, die ich verworren ahnte und vor der ich weglief, immerzu weglief.

Judäisches Chaos drang durch alle Ritzen unserer steinernen Petersburger Wohnung, drohte mit Zerstörung, tauchte im Zimmer auf als Mütze eines Gastes aus der Provinz, als Schrifthäkchen in den Büchern der »Genesis«, die nie gelesen wurden und auf dem untersten Brett des Bücherschrankes, unter Goethe und Schiller, in den Staub verbannt dastanden – und schließlich als Fetzen eines schwarz-gelben Rituals.

Das kräftige, rotwangige russische Jahr kullerte durch den Kalender mit seinen buntgefärbten Eiern, den Weihnachtsbäumen, den stählernen finnischen Schlittschuhen, seinem Dezembermonat, den mit Glöckchen geschmückten Schlitten zur Karnevalszeit und den Sommerferien in einem Landhaus. Und bei uns nun ging ein Gespenst um – Neujahr im September, unfrohe, seltsame Feiertage, die mein Ohr peinigten mit ihren wilden Namen: Rosch Haschana und Jom Kippur.

DER BÜCHERSCHRANK

Wie ein einziger Krümel Moschus ein ganzes Haus mit seinem Duft erfüllt, so überflutet der kleinste Einfluss des Judaismus ein ganzes Leben. Oh, wie ist er stark, dieser Geruch! Ich musste ja merken, dass es in jüdischen Häusern anders roch als in den arischen. Und nicht nur die Küchen rochen anders, sondern auch die Menschen, die Gegenstände, die Kleider. Noch heute erinnere ich mich, wie der süßliche jüdische Geruch im Holzhaus meines Großvaters und meiner Großmutter an der Kljutschewaja-Straße im deutschen Riga mich einhüllte. Schon der Arbeitsraum meines Vaters bei uns zu Hause hatte keinerlei Ähnlichkeit mit dem granitenen Paradies meiner schönen Spaziergänge, schon er führte mich in eine mir fremde Welt, und das Kunterbunt seiner Einrichtung hat sich meinem Geist als unauflösliche Verbindung eingeprägt. Da war vor allem der handgefertigte eichene Lehnstuhl mit einer Balalaika und einem Fausthandschuh darauf und der Inschrift »Eile mit Weile« auf dem kleinen Bogen der Rückenlehne – ein Tribut an den pseudorussischen Stil unter Alexander dem Dritten. Dann der türkische Diwan, mit Hauptbüchern vollgepackt, deren Blätter aus Zigarettenpapier von einer winzigen gotischen Handschrift mit Geschäftsbriefen in deutscher Sprache beschrieben waren. Anfangs glaubte ich, die Arbeit meines Vaters bestehe darin, seine Briefe auf das Zigarettenpapier zu drucken, wenn er die Kurbel der Kopiermaschine drehte. Noch heute scheint mir der Geruch von Joch und Arbeitsmühe ein alles durchdringender Geruch von gegerbtem Leder zu sein, und die tatzenförmigen Glacélederstücke, die auf dem Fußboden lagen, und die fingerhaft lebendigen Auswüchse des flaumweichen Wildleders – all dies schwimmt, zusammen mit dem bürgerlichen Schreibtisch und seinem marmornen Tischkalender, in dichtem Tabakdunst und dem Rauchgeruch des Leders. Und inmitten der spröden Einrichtung dieses Arbeitsraumes stand ein kleiner Bücherschrank mit Glastür und einem grünen Taftvorhang. Von dieser Bücheraufbewahrung möchte ich nun erzählen. Der Bücherschrank der frühen Kindheit ist ein Begleiter des Menschen für sein ganzes Leben. Die Anordnung seiner Fächer, die Auswahl der Bücher, die Farbe der Buchrücken gilt ihm als die Farbe, Höhe und Anordnung der Weltliteratur selbst. Ja, jene Bücher, die nicht im ersten Bücherschrank gestanden haben, werden es nie schaffen, ins Weltgebäude einzudringen, das die Weltliteratur bedeutet. Ob man will oder nicht, ist jedes Buch im ersten Bücherschrank klassisch, und auch nicht einen einzigen Buchrücken könnte man daraus entfernen.

Diese seltsame kleine Bibliothek hatte sich im Laufe der Jahrzehnte wie geologische Schichtungen nicht zufällig so abgelagert. Das väterliche und das mütterliche Element in ihr hatten sich nicht vermischt, sondern existierten getrennt voneinander, und der kleine Schrank war ein Längsschnitt durch die Geschichte der geistigen Bemühungen eines ganzen Geschlechts und des mit ihm vereinigten fremden Blutes.

Das unterste Fach ist in meiner Erinnerung stets das chaotische: Die Bücher standen nicht Rücken neben Rücken, sondern lagen da wie Ruinen. Rötlich braune Sammlungen der Fünf Bücher Mose mit zerrissenen Einbänden, eine Geschichte der Juden, in der schwerfälligen und zaghaften Sprache eines russisch schreibenden Talmudisten. Es war das in den Staub gestürzte judäische Chaos. Auch meine althebräische Kinderfibel fiel sehr bald dorthin, da ich ohnehin kein Hebräisch lernen mochte. In einem Anfall heimatverbundener Reue stellten meine Eltern für mich einen richtigen jüdischen Hauslehrer ein. Da kam er dann aus seinem Händlerviertel und gab mir Unterricht, ohne seine Mütze abzunehmen, was mich verlegen machte. Sein Russisch war fehlerlos, doch klang es falsch. Meine hebräische Kinderfibel zeigte auf allen Bildern – je nachdem mit einer Katze, mit einem Buch, einem Eimer oder einer Gießkanne – ein und denselben Jungen, der eine Schirmmütze trug und ein sehr trauriges Erwachsenengesicht hatte. In diesem Jungen erkannte ich mich nicht wieder und lehnte mich deshalb mit meinem ganzen Wesen gegen dieses Buch und gegen das Studium auf. Etwas an diesem Lehrer war für mich verblüffend, auch wenn es ganz unnatürlich klang: sein Stolz auf das jüdische Volk. Er sprach von den Juden, wie eine Französin von Hugo oder Napoleon spricht. Doch ich wusste, dass er seinen Stolz verbergen würde, sobald er auf die Straße hinaustrat, und deshalb glaubte ich ihm nicht.

Über den judäischen Ruinen begann eine Ordnung der Bücher. Es waren die Deutschen: Schiller, Goethe, Kerner und Shakespeare in deutscher Sprache – alte, in Leipzig oder Tübingen erschienene Ausgaben, dickbauchig und knirpsig, in bordeauxroten, bedruckten Einbänden, mit kleinem, für jugendliche, gesunde Augen gedachtem Druck und weichen Kupferstichen in leicht antikisierendem Stil: flehend händeringende Frauen mit gelöstem Haar, eine Lampe, die eher wie ein großer Leuchter gezeichnet war, Reiter mit hoher Stirn, und als Vignetten – Weintraubenhenkel. Es waren die Bücher meines Vaters, der sich als Autodidakt aus dem Talmud-Dickicht in die germanische Welt durchgeschlagen hatte.

Weiter oben standen die russischen Bücher meiner Mutter – unter anderem Puschkin in der Ausgabe von Issakow aus dem Jahr 1876. Noch heute finde ich, dass das eine herrliche Ausgabe ist, und sie gefällt mir besser als die Akademieausgabe. In ihr gibt es nichts Überflüssiges, das Schriftbild ist harmonisch schön, die Verskolonnen strömen frei dahin wie fliegende Bataillone und werden angeführt von klugen, exakten Jahreszahlen bis hin zum Todesjahr 1837. Die Farbe Puschkins? Jede Farbe ist zufällig – welche müsste man sich für ein Sprachengemurmel ausdenken? Ach, dieses idiotische Farbenalphabet Rimbauds!

Mein Puschkin hatte ein Gewand, das gar keiner bestimmten Farbe angehörte, er stand da im Kaliko-Einband der Schulbücher, in einem schwarzbraunen, ausgeblichenen Gewand mit sandig erdfarbenem Einschlag; er fürchtete weder Flecken noch Tinte, weder Feuer noch Kerosin. Ein Vierteljahrhundert lang hatte das sandig schwarze Gewand liebevoll alles in sich aufgesogen – und die geistige Schönheit dieses Alltagskleides, die fast körperliche Anmut des Puschkins meiner Mutter ist für mich eine lebendige Empfindung geblieben. In diesem Buch steht mit rötlich brauner Tinte die Widmung: »Der Schülerin der 3. Klasse für ihren Fleiß«. Mit diesem Puschkin verknüpft sind Erzählungen über ideale Lehrer und Lehrerinnen mit Schwindsuchtröte auf den Wangen und durchlöcherten Stiefelsohlen – die achtziger Jahre in Wilna. Meine Mutter und besonders meine Großmutter sprachen das Wort »Intellektueller« mit großem Stolz aus. Bei Lermontow war der Einband blaugrün und irgendwie soldatisch – er war ja auch Husar. Nie ist er mir als Bruder oder Verwandter Puschkins erschienen, während ich Goethe und Schiller für Zwillinge hielt. Dort jedoch erkannte ich das Andersartige und trennte die beiden bewusst. Denn nach Puschkins Tod im Jahr 1837 rauschten sowohl das Blut wie auch die Verse ganz anders.

Und was waren Turgenjew und Dostojewskij? Eine Beilage zur Zeitschrift »Ackerland«. Äußerlich sahen sie sich wie Brüder ähnlich. Pappbände, mit einer dünnen, durchsichtigen Hülle überzogen. Auf Dostojewskij lag ein Verbot, eine Art Grabplatte, und man sagte von ihm, dass er »schwer« sei. Turgenjew war vollkommen erlaubt und stand mir offen mit seinem Baden-Baden, den »Frühlingsfluten« und seinen gemächlichen Gesprächen. Doch ich wusste bereits, dass es ein so ruhiges Leben wie bei Turgenjew nicht mehr gab und nirgends mehr geben konnte.

Aber wollt ihr nicht den Schlüssel zu dieser Epoche haben, jenes Buch, das von den vielen Berührungen heiß geworden war, das um keinen Preis sterben wollte und wie lebendig im engen Sarg der neunziger Jahre lag; jenes Buch, dessen Seiten vorzeitig vergilbten, sei’s vom vielen Lesen, sei’s von der Sonne auf den Gartenbänken eines Landhauses, und dessen erste Seite die Züge eines Jünglings mit inspiriertem Haarschopf offenbarte, Züge, die zur Ikone geworden waren? Wenn ich mir das Gesicht des Jünglings Nadson genauer ansehe, so verblüfft mich das wirkliche Feuer in diesen Zügen und gleichzeitig deren völlige Ausdruckslosigkeit, ihre beinah hölzerne Einfalt. Ist nicht das ganze Buch so? Und war nicht die ganze Epoche genau so? Schick ihn nach Nizza, zeig ihm das Mittelmeer – er wird doch immer nur sein Ideal besingen und seine leidende Generation, mag er auch eine Möwe dazutun oder einen Wellenkamm. Lacht nicht über den Nadson-Kult – er ist ein Rätsel der russischen Kultur, und eigentlich ist sein Klang nicht zu ergründen, weil wir nicht dasselbe hören und verstehen, was die Menschen damals gehört und verstanden haben. Wer war er denn, dieser hölzerne Mönch mit den ausdruckslosen Zügen des ewigen Jünglings, dieser entrückte Götze der studierenden Jugend (ja gerade der studierenden Jugend, die für ein paar wenige Jahrzehnte das auserwählte Volk war), dieser Prophet der Poesieabende von Gymnasiasten? Wie oft habe ich, als ich bereits wusste, dass Nadson ein schlechter Dichter war, sein Buch wiedergelesen und mich bemüht, den dichterischen Hochmut der Gegenwart abzulegen, die kränkende Ahnungslosigkeit dieses Jünglings zu übersehen und seinen Klang so zu hören, wie jene Generation ihn gehört hatte. Wie sehr haben mir die Tagebücher und Briefe Nadsons dabei geholfen: immer wieder – schwere literarische Feldarbeit, Kerzenlicht, Beifallklatschen, glühende Gesichter, der umschließende Ring einer Generation und in der Mitte ein Altar – das Tischchen des Rezitierenden mit einem Glas Wasser darauf. Wie Sommerinsekten unter einem erhitzten Lampenglas – so ließ sich eine ganze Generation ankohlen und verbrennen am Feuer dieser literarischen Festlichkeiten mit ihren Girlanden aus sinnbildlichen Rosen. Der Menschenauflauf hatte Kultcharakter und war ein Sühneopfer für die Generation. Hier fanden sich diejenigen ein, die das Schicksal dieser Generation bis hin zum Untergang zu teilen gewillt waren – mochten sich die Hochmütigen abseits halten bei Tjutschew und bei Fet. Genaugenommen hatte sich die gesamte große russische Literatur von dieser schwindsüchtigen Generation mit ihrem Ideal und ihrem Baal abgewandt. Was war ihr denn geblieben? – Papierrosen, das Kerzenlicht der Poesieabende und die Barkarolen Anton Rubinsteins. Die achtziger Jahre in Wilna, wie meine Mutter sie geschildert hat. Überall dasselbe: Sechzehnjährige Mädchen versuchten John Stuart Mill zu lesen, lichtvolle Persönlichkeiten mit ausdruckslosen Gesichtszügen verbreiteten in der Ferne ihren Schimmer, mit viel Pedal und auf dem piano fast vergehend spielte man an den Konzertabenden die neuesten Stücke des löwenmähnigen Anton. Doch im Grunde genommen geschah Folgendes: Angeführt von jenen lichtvollen Persönlichkeiten, die in ihrem heiligen Narrentum den Weg unter den Füßen nicht mehr sehen konnten, schritt die Intelligenzija samt diesen Buckles und Rubinsteins zur Selbstverbrennung. Wie hohe Pechfackeln verbrannten die geheimbündlerischen Volkstümler zusammen mit Sofia Perowskaja und Scheljabow vor aller Augen, und alle, das ganze provinzielle Russland und jene »studierende Jugend«, verschmachteten vor Mitleid – nicht ein einziges grünes Blatt sollte da noch übrig bleiben.

Was für ein dürftiges Leben, was für armselige Briefe, was für humorlose Späße und Parodien! Man zeigte mir im Familienalbum eine Aufnahme von Onkel Mischa, einem Melancholiker mit aufgedunsenem und kränklichem Gesicht, und erklärte dazu, er sei nicht einfach verrückt geworden, sondern »verbrannt«, wie es die Sprache jener Generation auszudrücken beliebte. So sprach man auch von Garschin, und viele Tode fügten sich in das eine, große Ritual.

Semjon Afanassjewitsch Wengerow, ein Verwandter meiner Mutter (die Familie stammte aus Wilna, dazu Gymnasiumserinnerungen), verstand nichts von der russischen Literatur und befasste sich von Berufs wegen mit Puschkin. Doch »das« verstand er, und dieses »das« hieß bei ihm: der heroische Charakter der russischen Literatur. Gut sah er aus mit seinem heroischen Charakter, wenn er, am Arm seiner älter werdenden Ehefrau hängend, über den Sagorodnyj zur Kartothek trottete und in seinen buschigen Bart hineinschmunzelte, der an einen Ameisenhaufen erinnerte!

DAS JUDÄISCHE CHAOS

Einmal kam eine wildfremde Person zu uns, eine Frau von etwa vierzig Jahren, mit einem roten Hut, spitzem Kinn und bösen schwarzen Augen. Sie berief sich auf ihre Herkunft aus dem Provinzstädtchen Schawli und verlangte, dass wir sie in Petersburg verheirateten. Eine ganze Woche wohnte sie in unserem Haus, bis es uns gelang, sie wieder loszuwerden. Manchmal erschienen auch wandernde Schriftsteller bei uns: bärtige Menschen mit langschößigen Kleidern, Talmudphilosophen, Hausierer mit eigenen Druckerzeugnissen, Denksprüchen und Aphorismen. Sie drehten einem mit persönlicher Widmung versehene Exemplare ihrer Werke an und klagten über die Verfolgungen, die sie von bösen Frauen zu leiden hatten. Ein- oder zweimal in meinem Leben wurde ich in die Synagoge mitgenommen, nach mühseligen Vorbereitungen, als gingen wir ins Konzert – es hätte nur noch gefehlt, dass wir bei einem Schwarzhändler Eintrittskarten hätten besorgen müssen. Von dem, was ich dort sah und hörte, kehrte ich völlig betäubt nach Hause zurück. In Petersburg gibt es ein jüdisches Viertel: Es beginnt gleich hinter dem Marientheater, wo sich die Schwarzhändler mit ihren Theaterkarten die Füße abfrieren, hinter dem Gefängnisengel des Litauer Schlosses, das in der Revolution abgebrannt ist. Dort, an der Kleinen und an der Großen Handelsstraße, trifft man auf jüdische Aushängeschilder mit einem Ochsen oder einer Kuh, auf Frauen, denen das Perückenhaar unter dem Kopftuch hervorschaut, und auf lebenserfahrene, kinderliebe Greise, die in ihren bis zur Erde reichenden Gehröcken einhertrippeln. Die Synagoge mit ihren kegelförmigen Hüten und ihren Zwiebelkuppeln steht wie ein prächtiger, fremdländischer Feigenbaum ganz verloren inmitten von ärmlichen Gebäuden. Samtene Barette mit Wollquasten, abgezehrte Synagogendiener und Chorsänger, Trauben von siebenarmigen Leuchtern, hohe Sammethüte. Das jüdische Schiff mit seinen klangvollen Altchören und erschütternden Kinderstimmen schwimmt unter vollen Segeln dahin, von irgendeinem uralten Sturm in eine Männerhälfte und eine Frauenhälfte gespalten. Ich hatte mich auf die Frauenempore verirrt und schlich mich da wie ein Dieb von Dachsparren zu Dachsparren. Der Kantor schien den löwenstarken Bau einreißen zu wollen wie der Kraftmensch Samson, die Sammethüte gaben ihm Antwort, und das wundervolle Gleichgewicht der Vokale und der Konsonanten in den deutlich ausgesprochenen Worten verlieh dem Gesang eine unüberwindliche Kraft. Doch welch eine Kränkung darauf die garstige, wenn auch korrekte Sprache des Rabbiners, welche Plattheit, wenn er sein »Monarch und Imperator« ausspricht, welche Plattheit in allem, was er sagt! Da kommen plötzlich zwei Herren in Zylindern, herrlich gekleidet, vor Reichtum nur so glänzend, mit eleganten, weltgewandten Bewegungen aus dem Kreis hervor, berühren ein schweres Buch und vollziehen im Namen und Auftrag aller Anwesenden einen feierlichen Akt und das Allerwesentlichste. »Wer ist das?« – »Baron Ginsburg.« – »Und das?« – »Warschawskij«.

In meiner Kindheit habe ich überhaupt kein Jiddisch gehört, erst später konnte ich mich an dieser singenden, immer wieder verwunderten und enttäuschten, eindringlich fragenden Sprache mit ihren starken Akzenten auf den Halbtönen satthören. Die Sprache des Vaters und die Sprache der Mutter – nährt sich nicht aus dem Zusammenfluss dieser beiden Sprachen unsere eigene das ganze Leben lang, prägen nicht sie ihren Charakter? Die Sprache meiner Mutter war die klare und klangvolle russische Literatursprache, ohne die geringste fremdländische Beimischung, mit etwas breiten und übermäßig offenen Vokalen. Ihr Wortschatz war arm und gedrängt, ihre Wendungen einförmig – doch das war eine Sprache, sie hatte etwas Ursprüngliches und Zuversichtliches. Meine Mutter sprach gerne und freute sich an den Stämmen und am Klang der durch den Gebrauch der Intellektuellen etwas verarmten großrussischen Sprache. War nicht sie als Erste in unserer Familie zu reinen und klaren russischen Lauten vorgedrungen? Mein Vater hatte gar keine Sprache, es war Sprachgestammel und Sprachlosigkeit. Das Russisch eines polnischen Juden? Nein. Die Sprache eines deutschen Juden? Auch nicht. Vielleicht ein besonderer kurländischer Akzent? Einen solchen habe ich nie gehört. Es war eine völlig abstrakte, erfundene Sprache, die schwülstige und geschraubte Ausdrucksweise des Autodidakten, in der Alltagswörter sich mit altertümlichen philosophischen Termini Herders, Leibniz’ und Spinozas verflochten, die wunderliche Syntax des Talmudisten, künstliche, nicht immer zu Ende geführte Sätze – es hätte alles Mögliche sein können, nur keine Sprache, weder Russisch noch Deutsch.

Eigentlich versetzte mich mein Vater in ein völlig anderes Jahrhundert und in eine weitab liegende, fremde Umgebung, die keineswegs jüdisch war. Es war, wenn man so will, das reinste achtzehnte oder gar siebzehnte Jahrhundert irgendwo in einem aufgeklärten Ghetto, vielleicht in Hamburg. Die religiösen Interessen waren völlig beiseitegeräumt, die Philosophie der Aufklärung zu einem ausgeklügelten talmudistischen Pantheismus umgewandelt. Irgendwo in der Nachbarschaft züchtet Spinoza in Einmachgläsern seine Spinnen, und man ahnt bereits Rousseau und seinen natürlichen Menschen voraus. Alles ist aufs äußerste abstrakt, ausgeklügelt und schematisch. Als vierzehnjähriger Junge lief mein Vater, dem man die Rabbinerlaufbahn nahegelegt und die Lektüre weltlicher Bücher verboten hatte, von zu Hause weg und nach Berlin, geriet auf die Talmudhochschule und traf dort ebenso eigensinnige, helle Jungen, die in abgeschiedenen Provinznestern davon geträumt hatten, Genies zu werden. Statt des Talmud las er Schiller und las ihn, wohlgemerkt, wie ein völlig neues Buch. Auf dieser seltsamen Universität hielt er es nur kurze Zeit aus, fiel dann in die brodelnde Welt der siebziger Jahre zurück, um den konspirativen Milchladen in der Karawannaja, von wo aus jene Mine gelegt wurde, die Alexander II. töten sollte, für immer in seinem Gedächtnis zu verwahren, und predigte darauf sowohl in einer Handschuhwerkstatt als auch in einer Lederwarenfabrik der verdutzten und dickbäuchigen Kundschaft die philosophischen Ideale des achtzehnten Jahrhunderts.

Als ich zu meinen Großeltern nach Riga mitgenommen werden sollte, sperrte ich mich und weinte fast. Ich glaubte, man wolle mich nun in die Heimat der unverständlichen Philosophie meines Vaters bringen. Eine ganze Batterie von Kartonschachteln machte sich auf die Reise, Körbe mit Hängeschlössern, aufgeblähter, sperriger häuslicher Kram. Unter die Wintersachen wurde grobkörniges Naphtalin gestreut. In ihren Schutzüberzügen standen die Lehnstühle da wie weiße Pferde. Traurig waren für mich diese Vorbereitungen zum Aufbruch an den Rigaer Strand. Ich sammelte damals gerade Nägel: eine unsinnige Sammlermarotte. Ganze Haufen von Nägeln ließ ich mir durch die Finger rinnen und freute mich wie der Geizige Ritter über das Anwachsen meines stachligen Reichtums. Und da wurden mir die Nägel zum Einpacken weggenommen.

Die Reise verlief sehr unruhig. Laute estnische Lieder singend, stürmten irgendwelche Vereine, die von einem großen Sängerfest zurückkamen, nachts in Dorpat unseren düsteren Waggon, stampften laut und kamen zur Tür hereingestürzt. Ich hatte schreckliche Angst.

Mein Großvater, ein blauäugiger Greis mit einem runden Käppchen, das die halbe Stirn bedeckte, und ernsten, etwas unnahbaren Zügen, wie es bei vielen ehrwürdigen alten Juden vorkommt, lächelte mir zu, freute sich und wollte zärtlich zu mir sein – doch verstand er es wohl nicht richtig, und seine dichten Augenbrauen zogen sich zusammen. Als er mich auf seinen Arm nehmen wollte, hätte ich beinahe losgeweint. Meine gute Großmutter mit ihrer schwarzen Perücke über dem grauen Haar und den gelblichen Blümchen auf ihrem Morgenrock trippelte mit winzigen Schrittchen über den knarrenden Holzboden und wollte uns ständig irgendetwas zu essen anbieten.

Immer wieder fragte sie: »Habt ihr schon was gegessen? Habt ihr schon was gegessen?« – es waren die einzigen russischen Worte, die sie kannte. Doch das würzige Alteleutegebäck mit seinem bitteren Mandelgeschmack schmeckte mir nicht. Dann gingen meine Eltern in die Stadt. Mein bekümmerter Großvater und die traurige, umherhastende Großmutter versuchten mit mir zu sprechen und plusterten sich auf wie alte, gekränkte Vögel. Ich bemühte mich krampfhaft, ihnen klarzumachen, dass ich zu Mama wollte – sie verstanden mich nicht. Dann stellte ich meinen Wunsch wegzugehen in der Weise dar, dass ich meinen Mittelfinger und meinen Zeigefinger wie ein Beinepaar über die Tischplatte spazieren ließ.