3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FINN Books Edition FireFly

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

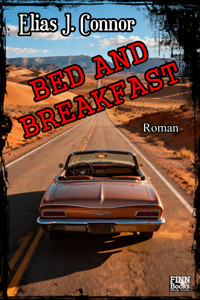

Sechs Wochen. Ein Auto. Zwei Menschen, die sich lieben – und herausfinden, wer sie wirklich sind. Lena und Jonas aus Köln wagen ihre erste große gemeinsame Reise: Ein Roadtrip quer durch die USA, von Los Angeles bis nach Miami. Sechs Wochen voller Sonnenaufgänge, staubiger Straßen, skurriler Begegnungen – und Frühstücke in Bed & Breakfasts, die manchmal mehr über das Leben erzählen als jeder Reiseführer. Was als romantisches Abenteuer beginnt, wird schnell zu einer Achterbahnfahrt zwischen Lachen und Verzweiflung: kaputte Autos, verschrobene Gastgeber, kleine Katastrophen und große Momente der Nähe. Auf jedem Kilometer lernen die beiden nicht nur das Land kennen, sondern auch einander – mit all den Ecken, Zweifeln und Hoffnungen, die Liebe wirklich ausmachen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Elias J. Connor

Bed and breakfast

Widmung

Für meine Freundin.

Muse. Ideenlieferin. Vertraute.

Du bist ein Geschenk.

Kapitel 1 - Abfahrt aus der Komfortzone

Die Amerikaner hatten uns gewarnt: „Don’t get lost in the desert.“ Sie hatten nicht gesagt, dass man sich viel öfter im eigenen Kopf verirrt.

Ich sitze auf dem Kofferraumdeckel und fühle mich ein bisschen wie der Hauptdarsteller in einem niedrigen Roadmovie. Unter mir knarzt die Kunststoffkante, die schon beim Einsteigen Protest geäußert hat, und vor mir liegt unser Ford — ein Auto mit mehr Kratzern als Lebensweisheiten, auf dessen Tür jemand mit dickem Filzstift „FRITZ“ geschrieben hat, weil ich beim Ausfüllen des Mietvertrags vergaß, ernst zu bleiben. Lena steht neben mir mit einer Kaffeetasse in der Hand, die sie immer bei sich hat, weil der Thermobecher aus Köln ihr so etwas wie ein vertrautes Zuhause gibt. Ich habe ihn ihr geschenkt, damit sie nicht vergessen soll, woher wir kommen. Heute liegt auf dem Becher ein dünner Streifen Pazifiklicht und ein bisschen Sand — als sei die Zukunft schon mal kurz in die Tasse gefallen.

Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mit Gegenständen zu sprechen, aber heute, vor der Abfahrt, finde ich es beruhigend, Fritz einen Kuss auf den Kotflügel zu geben. „Guten Morgen, alter Junge“, sage ich und klopfe so, als könnte man damit Rost vertreiben. Menschen schauen. Manche lächeln, manche denken, ich sei verrückt. Ich bin mir sicher, dass man auf Reisen ein bisschen mehr verrückt sein darf. Verrückt ist schließlich ein guter Beifahrer.

Lena hat Listen. Davon wusste ich schon, bevor ich sie kannte – sie besitzt Listen wie andere Menschen Lieblingsbücher. Sie hat eine Liste für die Packliste, eine für die Snacks, eine für die Playlist mit hundert Liedern, die wir in den nächsten sechs Wochen abhören wollen. Ihre Listen sind sauber, akkurat, mit Punkten, die am Ende froh ticken. Ich dagegen habe eine Liste mit zwei Einträgen: „Fahren“ und „Nicht verlieren, was wichtig ist.“ Nicht sehr spezifisch, aber manchmal reicht ein grobes Gerüst.

„Hast du die Polaroid-Kamera?“, frage ich, obwohl ich weiß, dass sie sie hat. Ich frage es, weil es ein Ritual ist. Wenn ich frage, kann sie mir sagen, es sei da, und dann ist die Welt in Ordnung – so einfach funktioniert meine Beziehung zu Ritualen. Sie greift in die kleine Tasche auf dem Beifahrersitz, holt die Kamera heraus, schaut mich an und lächelt so, dass mir warm wird.

„Natürlich“, sagt sie. „Aber nimm dein albernes Cowboyhütchen weg, bevor du damit herumläufst.“

Ich blicke auf das Hütchen in meiner Hand – ein winziges Relikt aus dem Fundus des Mietwagenverleihs, das jemand wohl ironisch als „Roadtrip-Accessoire“ deponiert hat. Es ist ein bisschen zu klein und ein bisschen zu gelb, wie eine Banane im Ruhestand. Lena hat Recht. Ich setze es trotzdem auf, weil es sich heute gut anfühlt, eine Figur zu spielen.

Wir haben den Wagen gepackt wie zwei Leute, die ein Schiff beladen: sorgfältig, aber mit Momenten von Improvisation, weil irgendwo immer etwas vergessen wird, das plötzlich unerlässlich scheint. Mein Gitarrenkoffer liegt quer über dem Rücksitz, obwohl ich kaum noch als Gitarrist gelten kann – ich bin eher der Mann, der Gitarren in Cafés anschleppt und zu hoffen beginnt.

Lena hat unsere Playlist ausgedruckt und ein Notizbuch mitgebracht, auf dessen Seite „Unsere 100 Songs“ steht, in dicken, entschlossenen Buchstaben. Das Notizbuch ist eine Art Testament unserer musikalischen Geschichte: Lieder, die wir mögen, Lieder, die wir lernen wollen, Lieder, zu denen wir in zehn Jahren vielleicht nicht mehr tanzen, aber die uns jetzt etwas bedeuten.

Die ersten Minuten vor der Abfahrt sind eine Mischung aus Aufregung und kleinen Panikattacken. Ich suche meine Sonnenbrille. Es ist ein Ritual für mich, Dinge zu verlieren, vor allem Dinge, die teuer sind oder denen ich sentimental nachsehe. Heute ist es meine Sonnenbrille – meine gute, halb kaputte, überbewertete Sonnenbrille, die ich so oft getragen habe, dass sie inzwischen meine Gesichtszüge kennt. Ich wühle in der Mittelkonsole, in den Taschen der Jacke, wo ich sie immer vergesse, bis ich realisiere, dass das Etui leer ist. Lena hebt eine Augenbraue. Ich mache einen Witz.

„Vielleicht hat sie beschlossen, die Welt ohne mich zu sehen“, sage ich und versuche, dass es wie Humor klingt.

Sie lacht, aber der Ton ist ein wenig besorgt.

„Du hast die Sonnenbrillen immer zuerst, Jonas. Du verlierst die Sachen, dann findest du dich wieder. Erinnerst du dich, wie du deinen Schlüssel zuletzt in der Waschmaschine gewaschen hast?“

„Kleine Unachtsamkeit“, sage ich. „Einmalig.“ Ich mache große Augen, damit sie lachen muss. Sie tut es auch.

Für einen Moment ist es genau so, wie es sein soll: leicht, warm, mit einem Hauch von der nervösen Elektrizität, die in der Luft liegt, wenn zwei Menschen etwas anfangen, von dem sie wissen, dass es groß werden könnte.

Ich werfe das Etui über die Schulter, zu demonstrativ. Vielleicht bin ich ein bisschen theatralisch. Das Etui segelt durch die Luft, landet auf dem sandigen Boden, prallt gegen eine Bordsteinkante und rutscht weiter. Eine Möwe, die mit beneidenswertem Selbstbewusstsein eine Pommes verteidigt, schaut auf, betrachtet das Etui wie eine neue Delikatesse, schnellt zu und schnappt nach ihm. Ich mache einen Satz hinterher und reiße die Hände aus Reflex hoch – und das Etui fliegt vor die Möwe, die es erschrocken fallen lässt. Ein Tourist mit einer Kamera hält den Moment, ich höre das Klicken, und Lena lacht so laut, dass Leute sich umdrehen.

„Du bist ein Naturtalent für Klamauk“, sagt sie. Ich verbeuge mich theatralisch. „Danke. Habe ich im Kindergarten gelernt.“

Solche kleinen Pannen haben bei uns Tradition: Sie brechen das Eis und machen die Erinnerung greifbar. Wir setzen uns in Fritz, ich starte den Motor, und sofort denkt man, man sei in einem anderen Film: Wegfahren ist immer wie ein Schnitt. Wir rollen langsam die Küste entlang. Venice verschwindet im Rückspiegel, aber der Geruch von Meer bleibt wie ein Versprechen. Die Palmen schauen uns nach, und irgendwo spielt eine Gitarre, die von einem Straßenmusiker stammt. Ich lehne mich in den Sitz, habe die Hände am Lenkrad wie ein Schiffskapitän und fühle gleichzeitig, wie ich mich in jedem Moment selbst entdecken könnte.

„Hast du die Karte?“, frage ich, obwohl ich weiß, dass Lena die digitale Navigation bevorzugt. Ich mag die Karte, dieses altmodische Pergamentgefühl. Zwei Linien, die sich über Seiten ziehen, erinnern mich an Geschichten, die noch erzählt werden wollen. Lena reicht mir die Papierkarte. Sie hat sie mit einem Marker durchgezogen: eine dicke, orange Linie von Los Angeles bis Miami, wie eine Narbe, die Konfidenz ausstrahlt.

„Siehst du“, sage ich, „eine Linie. Und wir müssen nur immer der Linie folgen. Keine Katastrophen. Nur kleine Abenteuer.“

Sie schaut mich an, ihre Augen werden weich. „Und wenn wir uns verlaufen?“

„Dann machen wir neue Geschichten“, antworte ich. Das ist mein Standard-Satz für Unvorhergesehenes. Er klingt leicht, aber ein bisschen Wahrheit klebt daran: Ich hoffe, wir wissen uns in der Lage, uns gegenseitig zu retten – nicht unbedingt aus Gefahr, eher aus dem Alltag, aus Momenten, in denen wir nervös sind und nicht wissen, wie wir reagieren sollen.

Wir machen ein Polaroid, bevor wir losfahren. Es ist so ein alberner Akt: Wir posieren vor Fritz, ich mit dem gelben Hütchen, Lena mit der Tasse, die wie ein Thron wirkt. Ich drücke den Auslöser, warte auf das Weiß, das langsam das Bild enthüllt. Es ist unscharf, die Sonne überstrahlt uns, aber das ist egal. Es entsteht etwas Echtes: zwei Silhouetten, die zu lächeln versuchen. Ich schreibe mit dem Marker „Los Angeles – Abfahrt“ auf die Rückseite und stecke das Foto in das kleine Reisealbum, das Lena sorgfältig vorbereitet hat. Es ist mehr als nur ein Foto; es ist die erste Markierung auf einer Spur, die wir hinterlassen werden.

Die ersten Kilometer sind eine Aneinanderreihung kleiner Rituale: Musik an, Fenster runter, ein Streit darüber, welche Snacks unverzichtbar sind (ich vote für salzige Nüsse, Lena für etwas grüneres, das irgendwie gesünder aussieht), und das ständige Feilen an der Playlist. Wir haben uns auf hundert Lieder geeinigt. Hundert Lieder sollen die Tage tragen. Ich habe heimlich ein paar Jazznummern rein geschmuggelt; Lena hat sie toleriert, weil sie weiß, dass ich ohne ein bisschen Saxophon nicht atmen kann.

Es ist erstaunlich, wie schnell Landschaft uns definiert. Palmen, dann trockene Büsche, dann erste Hügel. Auf der linken Seite dehnt sich der Ozean aus, on/off, dann wieder nur ein blauer Streifen. Unser Gespräch gleitet von Smalltalk zu Dingen, die plötzlich wichtig erscheinen: Wer wir sein wollen, was wir uns erhoffen, welche Ängste wir heimlich mitnehmen. Ich sage Dinge wie: „Ich hab' Angst, dir nicht gerecht zu werden.“ Das klingt dramatischer, als es gemeint ist. Lena hält meine Hand, drückt sie und sagt: „Du bist nicht da, um gerecht zu sein. Du bist da, um du zu sein.“

Wir lachen über dumme Witze, aber auch über ernste Sachen. Manchmal sind Witze der einfachste Weg, Nähe auszudrücken. Ich erzähle ihr von meinem letzten Versuch, in der Schule ein Gitarrenstück vorzuführen – ich vergesse die ersten acht Takte, fange neu an, und die Kinder applaudieren, weil wir so spektakulär scheitern. Sie lacht, aber ihre Augen zeigen Anerkennung: Es braucht Mut, sich lächerlich zu machen, und noch mehr, wenn jemand anderes einen dabei sieht.

Ich merke, wie meine Nervosität sich langsam in eine Art konzentrierte Freude verwandelt. Entfernung setzt Perspektive. Ich denke an Köln – an den Geruch von frisch gebrühtem Kaffee, an Lenas Mutter und ihre Art, mit Torten zu kommunizieren, an die gemütlichen Abende, die wir hinterlassen. Es fühlt sich nicht wie Verzicht an, eher wie ein Ausleihen: Wir nehmen die Heimat mit, packen sie in eine Schublade, die wir öffnen, wenn wir wollen.

Bei einem Aussichtspunkt halten wir an. Die Straße windet sich und bietet eine Kulisse, die sich für Fotos eignet. Lena steigt aus, legt die Hände in die Hüften, schaut auf die See und ist für eine Sekunde still. Ich stelle mich neben sie, sehe, wie das Licht ihre Gesichtszüge hebt, die Stirn, die kleine Narbe über dem rechten Augenbrauenbogen, die sie von einem Fahrradsturz hat – eine Narbe, die ich mehr mag als alle makellosen Stellen an ihr, weil sie von etwas Echtem erzählt.

„Schieß doch ein Foto“, sagt sie, und ich nehme die Polaroidkamera. Ich will das perfekte Bild, aber perfekte Bilder sind selten; meistens ist es der Moment zwischen zwei Atemzügen, der zählt.

Ich drücke ab. Das Bild kommt heraus, entwickelt langsam, und ähnlich wie bei dem ersten Polaroid ist es leicht überbelichtet. Aber die Umrisse sind klar: Wir sind klein gegen die große Kante der Welt. Ich schreibe „Start“ auf die Rückseite, weil ich das Gefühl habe, dass das Wort heute Gewicht hat.

„Versprich mir was“, sagt Lena plötzlich, ohne vom Meer wegzuschauen. Ihre Stimme ist ernst, getragen von einer Person, die weiß, dass Worte Brücken bauen oder sprengen können. Ich mache das, was ich immer mache, wenn ich mich wichtig fühle: Ich verbeuge mich innerlich und nenne sie meine Königin. Ich werfe einen Blick auf sie, nehme ihre Hand und sage: „Sag’s.“

„Kein übertriebener Kitsch, nur weil die Kulisse stimmt“, sagt sie. „Keine Dramen, nur weil der Sonnenuntergang hübsch ist. Wir bleiben echt, okay? Wir spielen das nicht größer als es ist.“

Ich verstehe, was sie meint. Es ist eine Angst, die ehrlich ist: Sich vor der eigenen Inszenierung zu fürchten, vor dem Bedürfnis, die Reise in Hollywood-Kadenz zu erzwingen. Ich nicke. „Versprochen“, sage ich und meine es so, wie man ein Versprechen genug meint, um es nicht leichtfertig auszusprechen. Dann füge ich noch hinzu: „Versprich du mir auch was.“

„Was denn?“

„Dass du mich nicht komplett veränderst“, antworte ich und zwinge ein Lächeln hervor, weil es leichter ist, mit Humor zu antworten. „Dass du das alte Chaos in mir nicht wegsperrst. Manchmal bin ich ein bisschen chaotisch. Aber so bin ich.“

Sie lacht, ein leiser Ton, der nur für mich ist. „Ich nehme nur die guten Teile. Und die, die nerven, bringst du mir bei, damit ich besser damit umgehen kann.“ Sie kneift mich in die Seite, und ich spiele empört, obwohl es mir nicht weh tut.

Wir steigen wieder ein. Die Straße frisst Meilen. Die Playlist läuft – ein Song, der von Abschied handelt, aber nicht wehmütig ist, eher wie ein Versprechen, das man sich auf die Brust heftet. Ich greife ihre Hand. Sie ist warm, vertraut; die Haut riecht nach Kaffee und Sonnencreme. Draußen verändert sich das Licht, und ich denke: Das ist viel von dem, warum ich diese Reise wollte. Nicht, um Antworten zu finden, sondern um Fragen zu stellen. Nicht, um uns neu zu erfinden, sondern um zu schauen, ob wir uns gegenseitig tatsächlich aushalten können, wenn wir gequetscht werden – durch Stau, durch seltsame Diner, durch Wüstenwind.

Kilometer werden zu Stunden, und Stunden zu Geschichten, die wir später in einem Podcast vielleicht nie erzählen würden, aber die jetzt wichtig sind. Ich sehe Lena neben mir, sehe ihre Hand, die kleine Falte am Ringfinger, sehe, wie sie lächelt, wenn ein Lied kommt, das sie mag. Ich denke daran, wie wir vor drei Jahren in einer Küche in Köln standen und beschlossen haben, dieses Land zu bereisen, weil Amerika in unseren Köpfen so sehr nach unendlichen Möglichkeiten, nach Kuriositäten und nach Pfannkuchen klang. Heute, an diesem Morgen, fühle ich eine Art Ruhe. Nicht die Ruhe, die vom Wissen kommt, sondern die Ruhe, die vom Vertrauen ausgeht: in sie, in Fritz, in mich.

Die Sonne sinkt tiefer, und die Straße zieht uns weiter. Wir sind unterwegs. Ich drossle die Geschwindigkeit ein wenig, nur um zu spüren, wie die Welt an uns vorbeizieht, wie ein Film, der zwar gedreht wird, aber dessen Schnitt wir nicht vorhersehen. Zwischen den Songs, den Snacks und den kleinen Witzen denke ich, dass es vielleicht reicht, aneinander festzuhalten. Dass es manchmal genau so ist: zwei Menschen, eine Linie auf der Karte, eine Playlist, ein gelbes Hütchen, eine Polaroid-Sammlung – und der Mut, die eigene Komfortzone in die Tasche zu packen und sie mit einem Lächeln abzuschicken. Ich lehne mich zurück, lasse die Hände los vom Lenkrad für einen Moment und halte ihre Hand fest. „Los“, sage ich, mehr zu mir selbst als zu ihr, und wir fahren los.

Kapitel 2 - Venice, Sonnenstich und erste Zweifel

Ich wache auf, weil die Klimaanlage des Motels einen Ton von sich gibt, der so tut, als wäre sie ein veralteter Synthesizer. Der Raum riecht nach Reinigungstüchern und kaltem Kaffee, und draußen ist bereits dieser helle kalifornische Morgen, der alles ein bisschen schärfer, aber auch freundlicher macht. Lena liegt noch auf der Seite, das Gesicht zum Fenster gedreht, und ihre Atmung ist gleichmäßig – so ruhig, als hätte die Nacht die Kilometer schon vor gedacht. Ich könnte sie anstupsen, nur um zu sehen, ob sie lacht. Ich tue es nicht. Stattdessen drehe ich mich auf den Rücken und lausche dem leisen Schnurren von Fritz auf dem Parkplatz. Ich hab dem Mietwagen gestern Abend halb im Scherz gesagt, er solle sich benehmen. Jetzt denke ich, vielleicht hört er ja tatsächlich zu.

Wir wollen heute früh frühstücken. Nicht, weil wir besonders diszipliniert sind, sondern weil Stephen, ein Typ, den wir an der Rezeption nach guten Diner-Tipps gefragt haben, gesagt hat: „Go where the locals go. Pancakes the size of your head. You’ll thank me.“ Stephen trägt einen Bart wie ein Wolkenkratzer und eine Stimme, die aus einem Westernfilm zu stammen scheint. Er hat mich überzeugt.

Beim Frühstück gibt es Kraft. Beim amerikanischen Frühstück gibt es Mengen. Ich kenne das, aber meine Erwartungshaltung ist romantisiert – ein bisschen eingekleidet von Instagram-Bildern, wo perfekte Teller wie Gemälde aussehen. Die Realität ist charmant und grob zugleich: ein Diner mit Chrom an den Tischen, Vinylsitzen, einem Teller, der in der Sonne glänzt wie ein Spiegel.

Wir schieben uns in eine Nische. Lena prüft noch einmal ihre Liste – Sicherheitskontrolle, sagt sie, wie ein Pilot vor dem Start. Ich nehme die Speisekarte in die Hand und denke: Wenn jemand so viele Sorten von Pfannkuchen erfinden kann, dann verdient diese Nation Lob. Die Kellnerin heißt Marge, sie hat Haare wie ein graues Kissen und ein Lächeln, das alle Anspannungen absorbiert. Ich bestelle Kaffee, stark genug, um eine Lawine wachzurütteln, und Eier, so wie ich Eier mag: nicht zu kompliziert, bitte. Lena bestellt etwas „Gesünderes“, das in einem Wort „Acai-Bowl“ heißt, und ich beneide sie kurz um diese Fähigkeit, Dinge zu bestellen, die sich gut auf Fotos machen.

Die Pfannkuchen kommen zuerst. Sie sind so groß, dass sie beinahe das Tablett sprengen. Marge setzt das Tellergebirge ab, gibt mir eine kurze Erklärung, und dann steht da plötzlich ein Himmel aus Sirup. Ich starre erst, dann lache ich: „Hast du das gesehen? Die sind größer als meine Ambitionen.“ Lena lacht, aber sie nimmt auch einen Löffel von ihrer Schale. Sie schaut mich an, als wollte sie messen, wie sehr ich mich über solche Dinge freue. „Iss, bevor sie kalt werden.“ Ihre Stimme ist warm, pragmatisch.

Während wir essen, höre ich Stimmen vom Nebentisch. Zwei Männer, laut genug, dass man sie nicht überhören kann, sprechen über irgendwelche Pläne. „…um halb zehn, wir nehmen den Van…“, sagt der eine. „Die Kiste wird dort liegen, wir packen und weg.“ Der Tonfall ist beiläufig, routiniert, als wäre es eine Besprechung von Leuten, die wissen, was sie tun. Lena wird still. Ich sehe, wie sie ihren Löffel anhält. Ihre Augen gehen schmal, dann breit. Für einen Moment ist sie nicht mehr bei den Pfannkuchen, die halb verzehrt vor uns liegen; sie hört zu wie eine Zuhörerin in einem Stück, das plötzlich spannend wird.

Ich will es abtun. Wahrscheinlich reden die beiden nur über irgendetwas Banales – einen Umzug, eine Störungsbeseitigung, einen Film. Hier redet jeder laut, alles klingt dramatischer, als es ist.

„Hast du das gehört?“, flüstert sie.

Ich nehme einen Schluck Kaffee, sehe Lena an, und sie hat dieses vernünftige Funkeln in den Augen.

„Kleines Gespräch“, sage ich, versuche, locker zu bleiben. „Vielleicht über Lieferungen? Oder sie planen den Abend? Keine Sorge.“ Ich will sie beruhigen, wirklich. Aber was sie hört, sitzt jetzt wie ein Sandkorn unter der Haut – irritierend, kratzend, ungewohnt. Lena ist nicht die Art, die Panik ausbrechen lässt; sie ist die, die Listen schreibt und dann nach Plan handelt. Dass sie still wird, heißt, das sie etwas abwägt, und das hat Gewicht.

„Sie sagten ‚Kiste‘“, murmelt sie. „Und ‚Van‘. Und ‚halb zehn‘.“ Das klingt in meiner Erinnerung harmlos; in ihrer klingt es wie ein Notizzettel für ein Verbrechen. Ich kenne Lena: wenn sie etwas in dieser Weise notiert, fällt sie in einen Zustand, in dem die Welt in Punkte zerfällt, die man abarbeiten kann. Das ist ihre Stärke und auch eine Quelle von Spannung, weil ich oft spontan und improvisierend bin. Unser Verhältnis ist ein Tanz zwischen Struktur und Impro. An manchen Abenden tritt sie mir auf die Füße. Heute lächle ich nur, aber es ist ein kleines, unsicheres Lächeln.

Wir bezahlen, Lena bleibt leicht angespannt. Draußen ist die Luft warm, ein Hauch von Benzin und Meer, und die Sonne legt sich wie eine Hand auf unsere Nacken. Ich bin derweil damit beschäftigt, Fritz zu starten. Er macht dieses vertraute, knurrige Geräusch – genug, um zu sagen: Ich hab das im Griff. Während ich den Motor warmlaufen lasse, beobachte ich Lena, wie sie mit dem Handy die Liste checkt, Einträge abhakt, aber ihre Finger zittern ein bisschen. Ich fühle, dass ich sie beruhigen will, aber die Worte kommen nicht sofort, also versuche ich es mit Humor.

„Also“, sage ich und mache eine übertriebene Stimme, „Operation ‚Riesenpfannkuchen‘ ist geglückt. Keine Kiste in Sicht. Van steht da, aber wahrscheinlich fährt er nur Rasenmäher.“ Sie lächelt, aber ihre Augen sagen mir, sie ist nicht überzeugt. Ich sehe, wie sie aufsteht, eine Münze aus der Tasche holt, sie zwischen zwei Fingern dreht und dann, ohne mein Wissen, die beiden Männer im Diner mit einem Blick fotografiert. Ich sehe das nur im Augenwinkel – sie ist still wie eine Person, die eine Notiz macht.

„Lena?“, frage ich, weil ich das nicht erwarte.

„Nur… sicherheitshalber“, sagt sie und steckt das Handy weg. „Ich habe ein Foto gemacht. Falls wir das später brauchen.“ Ihr Ton ist leise, neutral. Wir sind schon oft in Situationen gewesen, wo sie vorsichtig ist wie ein Hund an der Leine. Ich bin das Gegenteil – ein Hund, der lieber rennt und hofft, dass das Halten nicht nötig ist.

Wir steigen ein. Die Straße vor uns ist noch halb träumerisch, Autos ziehen vorbei, und wir rollen los, niemandem besonders im Weg. Ich merke, ich bin ein bisschen irritiert von ihrer Reaktion. Nicht, weil ich nicht verstehen kann, warum sie misstrauisch ist – ich würde das auch, wäre ich in ihren Schuhen – sondern weil ich immer die Rolle des Beschützers anbiete, auch wenn ich nicht weiß, wie man das macht. In solchen Momenten möchte ich stark sein, weise, jemand, der die Dinge lichtet und erklärt, dass ein „Van“ nicht automatisch ein Van für kriminelle Taten ist, dass Menschen laut sprechen, dass Wörter oft harmlos sind. Aber bei all dem glaube ich so sehr an die Ungewissheit der Straße, dass ich manchmal mehr ins Risiko hüpfe, als es klug wäre.

Wir fahren ohne Zwischenstopp weiter. Die Playlist knistert leise, der Song, der gerade läuft, ist so ein Song, den man in einer Bar mit einer halbvollen Gitarre hören würde – ehrlich, etwas schief, sehr echt. Ich drehe die Musik ein wenig lauter, weil Stille jetzt wie eine Einladung zur Grübelei klingt. Lena spricht nicht viel. Manchmal ist ihr Schweigen ein Vorzeichen von Sturm.

Ich frage sie schließlich: „Wollen wir einen Umweg fahren? Joshua Tree vielleicht?“

Sie sieht mich an, als hätte ich ihr gerade vorgeschlagen, eine Schlange zu umarmen. „Das ist drei Stunden raus“, sagt sie. „Und wir haben B&B-Reservierungen, Snacks, Budget.“ Sehen? Ich weiß, dass sie zählt – in ihrer Welt kann man nicht einfach die Linie von der Karte abreißen. Ich bin derjenige, der Linien manchmal ausradiert, verbessert, neu zeichnet.

„Aber es wäre schön“, füge ich hinzu, „ein bisschen Wüste, Sternenhimmel. Keine festen Regeln außer dem Moment.“

Lena atmet aus. „Ich will das auch. Aber wir haben ein Zeitfenster. Wir wollten Santa Barbara heute schaffen.“ Santa Barbara war tatsächlich auf ihrer Liste in dicken, freundlichen Buchstaben: LESLEY’S B&B — BEST PANCAKES. Ich kann nicht nicht lächeln. Lesley – sie hat einen Namen, ein Versprechen, eine Pfannkuchenempfehlung. Ich versuche eine Mischung aus Pragmatismus und Abenteuerlust: „Wie wäre es, wenn wir einen Kompromiss machen? Wir fahren heute nach Santa Barbara, morgen früh ein kleiner Abstecher in die Wüste, und dann weiter?“

Sie zögert. „Nur wenn du mit den Reservierungen klarkommst. Und wenn du diesmal die Sonnenbrille auch wirklich findest.“ Das ist ein kleiner Stich. Ich weiß, sie hat Recht – ich verliere Sachen. Ich verliere auch Momente, wenn ich nicht aufpasse. Ich nehme es nicht übel.

„Deal“, sage ich. Ich fühle, wie wir einen Vertrag schließen, nicht mit Worten, sondern mit einem Kopfnicken, das beide Seiten versteht.

Der Tag zieht sich. Auf der Autobahn passieren wir eine ausladende Landschaft, und wir reden über Belangloses: Mülltonnen, die aussehen, als gehörten sie zu einer Science-Fiction-Show, Leute mit Hundetrainingsroutinen, die so ernsthaft wirken wie politische Kampagnen. Ich erzähle eine von meinen peinlichen Lehrer-Geschichten – die mit dem kaputten Mikrofon und den singenden Kindern. Sie lacht, echt diesmal, und ich atme auf. Lachen ist wie ein Klebstoff in solchen Stunden.

Trotz der Leichtigkeit ist da dieses Summen von Vorsicht in uns. Lena hat die Fotos gemacht; sie hat auch das Bild der Männer in ein kleines Album in ihrem Handy gelegt, markiert mit einer Erinnerung „Beobachten?“

Ich weiß nicht, ob ich das ok finde oder ob ich es albern finde. Die Welt ist kompliziert. Manchmal ist die beste Strategie, den Menschen Raum zu geben, die ein Bedürfnis haben, vorbereitet zu sein. Ich respektiere das mehr, als ich ihr immer zeige.

Am Nachmittag halten wir an einem Aussichtspunkt. Die Sonne steht jetzt höher, und das Licht schmeichelt dem Auto, als würde es uns segnen. Wir machen ein Polaroid. Ich setze das dumme gelbe Hütchen auf – den kleinen albernen Schatz vom Verleih – und wir posieren. Lena lächelt, und ich denke, das Bild wird wieder überbelichtet sein, aber das ist egal. Es ist echt. Wir kleben es in unser Album, „Aussichtspunkt – Tag 1“, schreibe ich darunter. Solche kleinen Rituale sind mein Anker: Polaroids, Notizen, das gemeinsame Aufschreiben von Songs. Ich brauche diese Dinge, um mir zu merken, dass ich atme.

Wir erreichen Santa Barbara am späten Nachmittag. Lesley’s B&B ist ein kleines Haus mit brennend gelben Fensterläden und einer Veranda, auf der sich mehrere Blumentöpfe drängen, als wollten sie einander umarmen. Lesley selbst ist wie eine Figur aus einem Familienfoto: herzlich, ein bisschen zu direkt, und mit einer Stimme, die Geschichten aufräumt und neu anordnet. Sie empfängt uns mit offenen Armen und einer Selbstverständlichkeit, die an an Zuhause erinnert, nur schöner, weil Fremde behaupten, es zu sein.

Im Haus riecht es nach Bratpfanne und Zimt. Marge, die Diner-Kellnerin und Lesley – zwei Frauen, zwei unterschiedliche Stärken, aber beide haben diese Art von Humor, die die Welt weniger bedrohlich macht. Lesley führt uns in ein Zimmer mit kleinem Balkon und einem Blick auf Gärten, die so gepflegt sind, dass sie wie Gemälde wirken. Das Bett ist ein Versprechen. Ich lege mich kurz hin, schließe die Augen, und ich höre Lena leise am Tisch reden – sie spricht mit Lesley über Pfannkuchen, vermutlich.

Abends sitzen wir auf der Veranda mit zwei Tassen Tee. Es klappt nicht immer, aber heute passt alles gut. Lesley bringt eine Schale mit frisch gebackenem Brot, und wir erzählen von kleinen Missgeschicken: dem Etui, das eine Möwe erlöst, dem Polaroid, das überbelichtet ist. Lesley lacht, so richtig von Herzen. Sie erzählt uns von den Gästen, die kommen und gehen, von Leuten, die glauben, sie hätten genug Zeit, und von Menschen, die ankommen, um sich zu finden. Es klingt alles so einfach – als wäre die Welt tatsächlich eine Reihe von Begegnungen, Staub auf Schuhen, Wolken, die weiterziehen.

Später, als ich meine Zahnbürste suche und sie in der Reisetasche finde, denke ich an die Männer im Diner. Lena hat sie fotografiert. Ich habe ihr das nicht verboten. Ich bin eher der, der sagt: „Mach, was du brauchst.“ Aber ein Teil in mir fragt: Bin ich zu leichtsinnig? Oder ist sie zu ängstlich? In solchen Fragen liegt nie eine einfache Antwort. Sie sind immer Mischungen aus Fürsorge, Stolz und manchmal auch Eifersucht auf die Ruhe des anderen.

Bevor wir schlafen gehen, schreibe ich eine Postkarte an meine Mutter. Nicht die große, theatralische Karte, sondern eine kleine Notiz: „Florida klingt weit, aber die Pfannkuchen hier sind näher.“ Ich lege die Karte neben die Polaroids und lese noch einmal die Liste mit Songs durch. Lena liegt neben mir, bereits halb im Schlaf. Ich beobachte ihr Gesicht, die kleine Falte, wenn sie träumt. Ich denke an ihren Blick im Diner, wie aufmerksam sie war, wie beseelt von der Notwendigkeit, alles zu dokumentieren. Es macht mich stolz – aber auch nervös, weil ich weiß, dass Dokumentieren manchmal auch bedeutet, den Augenblick nicht vollständig zu leben.

Ich drehe mich auf die Seite, nehme ihre Hand, und sie antwortet mit einem leichten Griff. „Gute Nacht“, flüstert sie. Ich antworte nicht, weil Worte wie „Gute Nacht“ manchmal zu kurz sind. Stattdessen schaue ich an die Decke und höre dem Wind zu, der die Palmen streichelt. Ich versuche, mir vorzustellen, wie die beiden Männer im Diner schlafen – ob sie tatsächlich Pläne schmieden, oder ob es nur eine Geschichte war, die wir uns einbilden.

Auf dem kleinen Tisch liegt das Foto der Männer – ich habe es gesehen, bevor sie es wieder versteckte. Lena sagt, es ist nur zur Sicherheit. Ich glaube ihr. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Foto wie ein Samen ist – nicht unbedingt ein schlechtes, aber eines, das zu einer Pflanze heranwachsen kann, wenn man es gießt. Ich frage mich, was wir mit solchen Samen tun. Werden wir sie weiter gießen, bis aus Misstrauen ein Problem wird, oder nehmen wir sie und säen sie in Ordnung, sprechen darüber, machen daraus keine Katastrophe?

Ich drehe mich zu Lena, sehe ihr Haar, das im Mondlicht wie ein Schleier wirkt, und ich denke: Die beste Reise, die wir machen können, ist nicht die durch die Staaten, sondern die zueinander. Und trotzdem, und das gestehe ich mir ehrlich ein, hoffe ich, dass wir unterwegs auch ein bisschen von der Welt sehen, so wie sie ist: verwirrend, groß, mit Pfannkuchen, die unsere Köpfe sprengen, und mit Gesprächen, die seltsamer klingen, als sie gemeint sind.

Die Nacht legt sich über Santa Barbara. Die Klimaanlage im Zimmer geht an und aus wie ein Versprechen, das mal kommt, mal verschwindet. Ich kuschle mich näher an Lena. Morgen fahren wir weiter. Ich habe den Eindruck, dass dieses Morgen uns beide fordern wird – nicht nur die Straße, sondern die Art, wie wir miteinander sprechen, wie wir Zweifel teilen und wie wir sie zähmen. Ich bin bereit, soweit das mein Herz zulässt. Ich bin bereit, die Linie auf der Karte mit ihr zu folgen – oder sie, wenn nötig, ein Stück weit auszuradieren. Und irgendwo in der Schublade liegt das Polaroid von heute morgen: „Los Angeles – Abfahrt.“ Wir haben eine Linie gezogen. Der Rest ist zu schreiben.

Kapitel 3 - Santa Barbara und Lesleys Bettgeschichten

Lesleys B&B liegt in einer Seitenstraße, ein Haus mit gelben Fensterläden und einer Veranda, auf der mehrere Schaukelstühle stehen, die einladender aussehen als mein Sofa zu Hause. Das Schild über der Haustür ist handgemalt: „Lesley’s Haus der Guten Morgen.“ Untertitel: „Pfannkuchen erst ab Sonnenaufgang, Geschichten jederzeit.“ Ich grinse und fühle kurz diese Gratwanderung zwischen Tourist sein und Gast: Wir sind beides und keins von beidem.

Lena atmet tief ein – diese Art von Atem, die sagt: Jetzt bin ich wirklich hier. Ihre Haare leuchten in der Sonne, als hätten sie eine Mikrowelle für Glanz abbekommen. Sie trägt den Thermobecher wie eine Flagge. Ich glaube, sie ist ein bisschen nervöser, als sie zugeben würde: die Kamera in ihrer Tasche ist mehr als ein Gegenstand, sie ist ein Werkzeug, mit dem sie die Welt übersetzt. Ich bin stolz, weil sie das mitbringt. Manchmal habe ich das Gefühl, ihre Achtsamkeit ist ein Leuchtturm, wenn ich Abkürzungen suche.

Lesley steht im Türrahmen wie eine Figur aus einem Roman, der nur in Wohlwollen geschrieben ist. Sie ist größer, als ihre Fotos vorgaben, und hat Hände, die aussehen, als hätten sie schon viele Teigschüsseln gehalten. Lena stellt sich neben sie und sofort unterhalten sich die beiden über Pfannkuchen – das ist ein Handshake aus amerikanischen Haushalten, und plötzlich fühle ich mich, als wäre ich auf einer Party, zu der ich eingeladen bin, obwohl ich nur die Jackentasche gefüllt habe.

Das Zimmer ist gemütlich ohne zu übertrieben zu sein: ein Bett mit Blumendruck, ein Fenster, das den Gartenrahmen wie ein Bild hält, ein Schreibtisch mit einer Kiste alter Postkarten, die ein kleiner Hinweis auf Lesleys Leidenschaft ist. Sie hat überall kleine Zettel mit Namen von Frühstücken: „Seeblick-Überraschung“, „Morgenmut“, „Zimt & Versöhnung“ — jeweils handgeschrieben und laminiert, als wären sie heilige Texte.