Vorrede

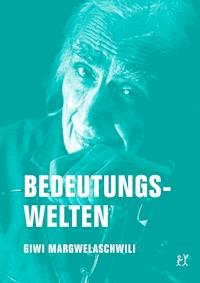

Giwi Margwelaschwili ist ein deutscher Philosoph und Autor, der seit 2015 auch die georgische Staatsbürgerschaft besitzt. Geboren wurde er am 14. Dezember 1927 in Berlin, als Staatenloser, da seine Eltern aus einem Land kamen, das nicht mehr existierte. Im Februar 1921 wurde die Demokratische Republik Georgien, die zu diesem Zeitpunkt eine sozialistische Regierung hatte, von der Roten Armee besetzt und in die Sowjetunion eingegliedert. Das Land war noch nicht einmal drei Jahre unabhängig gewesen.

Bei unserem Gespräch empfing Giwi Margwelaschwili mich in seiner Wohnung in Tbilisi (Tiflis), wo er seit einigen Jahren wieder lebt (zu seiner Biographie siehe die Kurzbiographie am Ende des Buches). Wir trafen uns über vier Nachmittage hinweg, im vergangenen Jahr.

Margwelaschwili ist, seinem hohen Alter entsprechend, nicht mehr so gut auf den Beinen, Manana Chikhladze, die leider in diesem Jahr gestorben ist, half ihm bei haushälterischen Aufgaben. Doch obwohl er auf Unterstützung angewiesen ist, arbeitet er bis jetzt Tag für Tag an seinen Romanen und Aufsätzen.

In den Regalen und Schränken in der ganzen Wohnung türmen sich – wie in seiner ersten Wohnung in Tbilisi und in seiner Wohnung in Berlin-Wedding, welche er bis 2011 bewohnte – die seit den 60er Jahren verfassten Manuskripte, von denen bislang vielleicht gerade einmal ein Drittel veröffentlicht ist. Selbst manche der im Gespräch erwähnten Texte, etwa »Die Musifizierung« oder »Kein Marokko (Land und Freund)« und auch viele »Wakusch«-Romane sind bis heute nicht publiziert. Der Auftakt der Romantrilogie »Fausts Faust« liegt etwa in Margwelaschwilis Archiv als Korrekturfahne aus dem Jahr 1993 für den Verlag Rütten & Loening vor, ist dann allerdings, infolge eines Verlegerwechsels, nie erschienen (und das Vorhaben, diese Werke rasch zu publizieren, übersteigt leider die ökonomischen Ressourcen des Verbrecher Verlags).

Am letzten Tag unseres Gesprächs traf ich bei ihm einen seiner georgischen Verleger, Badri Scharwadze, zugleich war die Autorin und Germanistin Naira Gelaschwili, Margwelaschwilis frühere Gattin zugegen, beider Tochter Anna, sowie seine Haushälterin und meine Frau, Kristine Listau. Wir redeten, so wie wir es konnten, in fünf Sprachen durcheinander, Georgisch, Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch, Margwelaschwili übersetzte fortwährend für alle in die Sprachen, die sie jeweils nicht beherrschten, ein großartiger Abend. Margwelaschwili war in seinem Element, vermittelte hier, erklärte dort und dirigierte das Gespräch vom Privaten ins Philosophische und wieder zurück.

Das hier dokumentierte Gespräch erscheint, um den Zugang zum Werk dieses einzigartigen Ontotextologen, dieses vielfach preisgekrönten Erzählers der Erzähltheorie zu erleichtern.

Es ist unterbrochen von Auszügen aus Margwelaschwilis Werk, denn, wie der Autor selbst sagt, es gibt Situationen und Theorien, die er bereits präziser aufgeschrieben hat, als er es in einer Gesprächssituation hätte formulieren können. Andererseits konnte so in der vorliegenden Abschrift der Verlauf des Gesprächs weitgehend beibehalten werden.

Dieses Buch versteht sich nicht als eigenständiges Werk Margwelaschwilis, sondern als Einführung zu der Werkausgabe, die bereits seit zehn Jahren fortlaufend in Erst- und Neuausgaben im Verbrecher Verlag erscheint.

Der Zugang zu Margwelaschwilis Werk, aber auch zu den in diesem Buch präsentierten Ausschnitten aus den autobiographisch geprägten »Wakusch«-Texten, soll dabei auch durch ein erklärendes Glossar im Anhang erleichtert werden. Besonders die »Wakusch«-Bände sind durchzogen von eigenem Vokabular.

Insa Wilke bemerkte in ihrer Laudatio auf Giwi Margwelaschwili (zur Verleihung des Italo-Svevo-Preises, 2013): »Sie verstehen nicht, was eine Dixiebahn und was ein Wartbürger sein soll? Sie hören es dem Wort doch an: Ein Wartbürger ist eine politisch bewusste Person, die sich widerständig auf ihrer Burg verschanzt und wartet: auf das Ende der Diktatur. So arbeitet Margwelaschwili nämlich mit der Sprache: Er vertraut Ihrer Intuition. Und ich bin mir sicher, Sie verstehen instinktiv, was mit der Dixiebahn gemeint ist, ohne dass Sie es in einem Wörterbuch nachschlagen müssen. Das können Sie auch nicht, denn es ist ja ein erfundener Begriff. Er ist allerdings an die Realität rückgebunden und öffnet sich gerade deshalb für mehrdeutige Vorstellungen«.

Dieses Buch erscheint zum 90. Geburtstag dieses Autors, dem seine Leserinnen und Leser – und ich, der dankbare Gesprächspartner – so viele Erkenntnisse verdanken.

Berlin, November 2017

Jörg Sundermeier

Das Gespräch

Jörg Sundermeier: Herr Margwelaschwili, Sie sind 1927 in Berlin geboren. Ihre Eltern waren zu diesem Zeitpunkt aber georgische Staatsbürger, beziehungsweise – da es Georgien nicht mehr gab – staatenlos. Sprachen Ihr Vater und Ihre Mutter deutsch?

Giwi Margwelaschwili: Mein Vater sprach deutsch, meine Mutter weniger. Ich glaube sogar überhaupt nicht. Mein Vater hat ja seinen Doktor in Deutschland gemacht, in Leipzig. Und eben weil er diese Sprachkenntnis hatte, ist er nach Deutschland emigriert.

Sundermeier: Ist er direkt 1921 emigriert, als die Rote Armee kam?

Margwelaschwili: Ja. Er ist über die Türkei nach Deutschland geflüchtet und hat dann später seine Frau nachkommen lassen. Das war noch eine kurze Zeit lang möglich, dass man seine Angehörigen aus der Sowjetunion nachkommen lassen konnte.

Sundermeier: Wissen Sie, wann ungefähr Ihre Mutter nach Berlin kam?

Margwelaschwili: Wann sie genau gekommen ist, weiß ich nicht, irgendwann in den frühen 20er Jahren ist sie dann da gewesen. Wir waren eine georgischsprachige Familie – meine Schwester Elisabeth, auch Lisa genannt, gab es ja auch noch –, in die ich als völlig fremder Knirps hineinwuchs. Meine Mutter starb Anfang der 30er Jahre und so gab es nurmehr meinen Vater und meine Schwester – meine Schwester hatte die Schule, mein Vater seine Arbeit zu machen.

Sundermeier: Ihre Schwester war wesentlich älter?

Margwelaschwili: Sieben Jahre älter. Und ich war eben sprachlich ganz alleine. Das ist eine Art Charakteristikum, das sich bei mir festgesetzt hat, und dass das ganze Leben hindurch existiert. Sprachlich – meine Muttersprache, oder, wie ich es vor meinem biografischen Hintergrund nenne, Vatersprache, ist ja Deutsch – bin ich immer in einem fremden Sprachmilieu gewesen, war gezwungen in einem solchen Milieu zu leben, sodass ich mein ganzes Leben lang dieser sprachliche Fremdling geblieben bin.

Sundermeier: Ihr Vater, Ihre Mutter und Ihre Schwester haben zu Hause nur Georgisch gesprochen?

Margwelaschwili: Ja. Und ich habe kein Wort verstanden. Meine Mutter ist mir gar nicht im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich nur an den Sarg, an den ich geführt wurde. Das ist alles von ihr … Zuerst hatten wir auch Helferinnen, also Hilfskräfte, die mich versorgt haben.

Sundermeier: Also hatten Sie so genannte Zugehfrauen oder Nannys?

Margwelaschwili: Ja, so etwas. Aber das mussten wir aufgeben, denn es war teuer. Dann kam der Krieg und vieles hat sich überhaupt erübrigt, vor allem im Leben eines fremdländischen Emigranten – oder Asylanten – nennen Sie das, wie Sie wollen. Die ökonomischen Verhältnisse waren sehr angespannt und es ging nur noch darum, täglich etwas zum Essen zu haben.

Sundermeier: Wie konnte Ihr Vater die kleine Familie ernähren?

Margwelaschwili: Aufbauend auf seiner akademischen Karriere in den humanitären Wissenschaften über den Osten und vor allem Georgien hat er Aspiranten, also auch Jungakademiker, vor allem über Georgien – Georgien war der zentrale Punkt, das war ja damals noch terra inkognita – aufgeklärt und in solchen Dingen Stunden gegeben. Diese Unterrichtsstunden sind, so wie ich das heute sehe, die hauptsächliche Einnahmequelle gewesen.

Sundermeier: Das war Privatunterricht?

Margwelaschwili: Ja, aber er hatte auch etwas akademische Unterstützung. Er kannte ja zum Beispiel seinen Doktorvater und hatte Beziehungen zu den akademischen Kreisen aus seiner Zeit in Leipzig, und in Berlin dann auch.

Sundermeier: In welchem Bereich genau hat er seinen Doktor gemacht? Er war ja Dr. Phil.

Margwelaschwili: Ja, Dr. Phil. – er schrieb über das alte Iberien und das alte Albanien. Das sind zwei zentrale Provinzen im alten Georgien. Er hat in seiner Arbeit einen Umriss der Geschichte dieses Landes gegeben, wofür man ihm den Doktorgrad zuerkannt hat.[01]

Sundermeier: Ihr Vater hat also …

Margwelaschwili: … immer Reklame für Georgien gemacht. Ihm war klar, dass er Georgien zunächst einmal bekanntmachen muss. Nicht nur er allein, alle Emigranten hatten die Aufgabe von ihrem Land zu reden und sich im Namen dieses Landes auch persönlich vorzustellen. Sie hatten ja wirklich etwas zu sagen: das Land ist christlich in einer nicht-christlichen Umgebung, wenn wir jetzt Russland aussparen wollen – Russland war ja damals noch nicht der direkte Nachbar von Georgien. Es war also nötig, die Leute darüber aufzuklären, von woher man kam und dass man eben dieselben kulturweltlichen Quellen besaß wie die meisten Menschen in Europa. Das war die Aufgabe der Emigration, welche in diesem Sinne aufklärende Veranstaltungen in Berlin machte. In der Emigration sprach man über Georgien, eben auch politisch, was dort werden wird.

Und stellen Sie sich mal vor: Der Erste Weltkrieg war für die Emigration der einzige Funke Hoffnung, dass Russland geschlagen wird, zusammenbricht, und dass man so vom Unterdrücker freikommt. Die ehemaligen Studenten, die vor dem Krieg in Georgien waren, darunter mein Vater, waren ganz von diesem Gedanken erfüllt. Sie waren jene »Separatisten«, wie man sie heute kennt. Hier setzt auch meine Kritik ein – weil sie eigentlich georgische Nationalisten waren. Jetzt muss man das allerdings so sehen: Der Erste Weltkrieg ist schon ein Ost-West-Krieg gewesen. Es stehen sich gegenüber: ausgesprochen parlamentarisch-demokratische Kräfte und dagegen die Achsenkräfte oder Mittelmächte Deutschland und Österreich – und die waren ja ausgesprochen kaiserlich, mit starkem Akzent auf dieses Kaisertum. Man hatte zwar zu der Zeit schon einen gewissen parlamentarischen Liberalismus zugelassen, aber weitaus weniger als etwa in Großbritannien. Also herrschte ein historisch ungleichmäßiges Kräfteverhältnis.

Jetzt ist die Frage: in welchem Sinne? Die Westseite ist wahrer, weil sie Dinge vertritt, welche realer sind und in der Welt mehr Zulauf haben. Die Westmächte haben die weltliche Allianz sofort auf die Beine gestellt. Und Deutschland? Allein steht das Land, zusammen nur noch mit Österreich und dem Osmanischen Reich. Was war das? Das war schon nachteilig. Und jetzt ist meine Kritik: Man hätte in Georgien nicht so blind auf Deutschland setzen sollen. Das hat man blind getan, man war überzeugt, dass die Deutschen gewinnen würden. Das trog natürlich, denn die Verhältnisse waren ganz anders geartet, viel wirklichkeitsnäher im Westen als in Deutschland. Deswegen musste Deutschland verlieren. Es gab keinen anderen Ausweg.

Und nun, stellen Sie sich vor, wiederholt sich diese ganze Sache noch mal. Das ist ein Erlebnis der Emigration. 1921 kommen die Russen nach Georgien, annektieren das gerade unabhängig gewordene Land. Übrigens gegen georgische Russen, also Georgier, welche für die sowjetischen Staaten und für die bolschewistische Idee lebten, kämpften und starben.

Ein Trugschluss, ohne Boden, eine bodenlose Illusion. Es funktioniert nicht, diese Sache, den Kommunismus in einem Land durchdrücken zu wollen, das ist unmöglich. Es ist unmöglich und es widerspricht auch Marx. Denn Marx als Hegelianer wollte – er nannte das den »Geist« –, dass sich der Geist weltweit durchsetzt. Erst das sei dann die Wahrheit, die ökonomische Wahrheit, weltweit. Das ist Marx. Aber von dem ist man abgegangen, der Leninismus hat diese Idee auf ein Land zurückgedrückt, als die Bolschewisten gesehen haben, dass das nicht weltweit lief. Dann kam diese Theorie, die eine Irrtheorie ist: Es geht nicht. Es ist Unsinn.

Abgesehen davon – wie Sie sich dazu stellen, weiß ich nicht – ist es so, dass auch der Marxismus irrt. Er irrt in einer Sache: Die Revolution ist ein Gewaltakt. Ohne den Gewaltakt, also dass man eine Klasse in den Boden stampft, um die andere zu erheben, geht es nicht. Doch Gewalt ist wie ein Bumerang, der gegen deine eigene Nase fliegt, wenn er zurückkommt. Historisch zahlt sich das nie aus, du verlierst; du verlierst sogar den Kopf. Genauso ist es eingetreten. Man hätte aus der Französischen Revolution lernen müssen, hat es aber nicht getan. Denn nach der Revolution kam dort der Kaiser Napoleon Bonaparte.

Also was geht nicht? Hier kann ich mit Heidegger einhaken. Heidegger ist der Philosoph der Existenz: Existentialität ist der Mensch – und die Existenz macht so etwas nicht mit. Wenn du an die Ontologie mit der Faust herantrittst, diese irgendwie ersticken willst, dann bist du selber dran. Das ist das, was Heidegger eigentlich lehrt. Die Ontologie des Menschen ist etwas, das der Gewalt widerspricht. Heidegger ist ja alter Theologe, bei ihm ist alles biblisch: Gott verbietet den Mord am Nächsten und das Laster. Hat er jedoch nicht verbieten können; beides ist geblieben, im und am Menschen. Da sollte man sich doch die Frage stellen: Wenn er das nicht vermochte, wie kannst du das schaffen?

Ein ganz einfacher Gedanke, der mir schon sehr früh gekommen ist. Daraus ergibt sich meine Idee, dass die ganze Revolutionsgeschichte und die Emigration, die diese ausgelöst hat, eigentlich von unbegriffenem oder schlechtem Text herrührt. Zur textuellen Version dieses Gedankens bin ich in der Sowjetunion gekommen, als ich gesehen habe, dass die Theorie des Marxismus und Leninismus eine Bibliothek von über hundert Bänden ergab, welche jeder Student – zumindest die Hauptwerke – gelesen haben und darüber etwas sagen können musste.

Angesichts dessen habe ich begriffen, dass hinter der Emigration eigentlich Texte stehen, die unsicheren oder falsch interpretierten Bücher. Jetzt können Sie mir sagen: Wirtschaftsflüchtlinge gibt es doch auch. Was hat das mit Texten zu tun? Sehr viel. Denn die Wirtschaft beruht auch auf Texten, sie beruht auf Dokumenten: Die wollen, dass du soviel kriegst und nicht mehr.

Dergleichen ist ein falscher Text, das ist ein Text, der die Ökonomie so drechselt, wie es beispielsweise dem Machthaber am besten passt und nicht den anderen. Die werden nicht berücksichtigt, die werden übergangen. Also: Der Text ist falsch! Deswegen läuft der Mensch weg, deswegen ist auch die Wirtschaftsemigration eine Emigration. Wenn die Emigration also solche Wurzeln hat, dann muss man sich fragen: Was ist eigentlich mit der Welt los? Gibt es noch eine Welt, sagen wir eine nationale, die in ihrer Kultur sitzt wie in einem goldenen Rahmen, ruhig und befriedet ist und sich in Ruhe entwickeln und gedeihen kann – gibt es das heute noch? Wenn wir die heutigen Verhältnisse sehen, muss man daran zweifeln.

Sundermeier: Verstehe ich das richtig, die Gruppe von – Sie haben das Wort gebraucht – Separatisten, der Ihr Vater angehörte, war eigentlich monarchistisch gesonnen?

Margwelaschwili: Nein, die wollten schon auch den Parlamentarismus haben, also nicht nur den König, sondern auch Parlamente. Der zweite Premierminister des freien Georgiens 1921, Noe Schordania, war Sozialdemokrat, und dieser Mann wollte nicht begreifen, dass Sowjetrussland ihn attackierte, dass die Sowjets kamen, um ihn zu stürzen. »Das ist unmöglich, wir sind Demokraten, wir sind doch Brüder!« Solche Ansichten hatte er und ließ sogar die sowjetrussische Fahne neben der georgischen auf seiner Residenz flattern. Zwei Fahnen, um seine Verehrung auszudrücken. Zuerst war das so.

Sundermeier: Aber er war kein Bolschewist.

Margwelaschwili: Nein, er war kein Bolschewist, er war Sozialdemokrat.

Sundermeier: War er Menschewik? Oder hatte das gar nichts miteinander zu tun?

Margwelaschwili: Ja, er war Menschewik. Sicherlich hatte er auch Verbindung zu Russland, der Menschewismus war in Russland ja eine starke Kraft. Er hätte die erste Kraft sein müssen im Februar 1917, aber das hat nicht geklappt, weil sie gegenüber den Populisten, also den Bolschewiki, nicht mal die Möglichkeit hatten, dem Volk etwas zu sagen. Alle schauten nur auf Lenin. Das war eben schicksalhaft furchtbar. Und noch eine Anmerkung zu Schordania: Er floh nach Frankreich, hatte dort seinen Hauptsitz, irgendwo bei oder in Paris. Und von dort aus hat er, als Premierminister des freien Georgiens, Deutschland noch den Krieg erklären wollen.

Sundermeier: Im Jahr 1939?

Margwelaschwili: Ja, verstehen Sie, als der Krieg losging, da hat wollte er ihn erklären.

Sundermeier: Noch mal zurück zu Ihrer Mutter. Ihre Mutter ist 1933 freiwillig aus dem Leben geschieden. War das aus einer Depression heraus?

Margwelaschwili: Aus Depression und auch aus einem Angstgefühl heraus, vor dem was geschah. Und mein Vater war eben nicht in der Lage, das zu verhindern, das muss man auch sagen. Jedenfalls hat sie das nicht ausgehalten, die Emigration nicht ausgehalten. So etwas gibt’s.

Sundermeier: Deutschland war zu der Zeit auch schon ein kippendes Land. Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Nazis, alle fünf Minuten eine neue Regierung. Da kann man es mit der Angst zu tun bekommen,

Margwelaschwili: Man kann aber auch etwas anderes sehen. Man kann eine tiefe historische Verwandtschaft sehen zwischen Georgien und Deutschland, denn es sind die gleichen Dinge, die sich da anbahnen, hier und dort. Derselbe Feind – wenn ich die Sowjetunion hier mal so nennen darf – hier wie dort. In Georgien verliert man auf der ganzen Breitseite und in Deutschland verliert man auch.

Man verliert, denn der Krieg – der Bürgerkrieg auf den Straßen ebenso wie der Erste und der Zweite Weltkrieg danach – ist ein Prozess des Verlierens, des Ihn-Verlierens. Mit der Zeit merkt man, dass man zerbombt wird, dass die Fronten zurückweichen, dass alles im Eimer ist. Ich erinnere mich – die Wochenschau habe ich im Köpfchen – da gab es, wenn Göring zum Beispiel die Trümmerhalden besichtigte, ein Plakat, auf dem stand geschrieben: »Unsere Mauern brechen, unsere Herzen nicht!« Ein toller Spruch, doch leider völlig bodenlos; in seiner falschen Voraussetzung völlig sinnlos. Und deswegen gleichen sich die beiden Völker.

Sundermeier: Gab es denn in der kurzen Zeit Georgiens, also zwischen 1918 und 1921, starke nationalistische Kräfte, die eine autoritäre georgische, antisowjetische Führung haben wollten? Nun gab es ja den Faschismus in dem Sinne noch nicht als weltweite Idee, diese ist ja im Grunde genommen durch Mussolini erst populär geworden – aber gab es in Georgien auch starke rechtsradikale, antidemokratische Kräfte jenseits der Kommunisten, die in ihrer Orientierung ähnlich geartet waren wie später die Faschisten unter Mussolini oder wie die Nationalsozialisten unter Hitler, oder eher nicht?

Margwelaschwili: Mein Lieber, die gibt es immer, die kommen sofort zum Vorschein, wenn ihr historisches Moment irgendwie dämmert. Sie setzen sich wieder ein, für das Vaterland, für die Krone: große Embleme, große Symbole für den Durchschnittsgeorgier. Sehen Sie sich das an, immer die Krone, immer Bezugnahme auf das alte Georgien, auf die Könige, die es gegeben hat und so weiter. Das ist stark im Volk – in jedem Volk würde ich mal sagen – und das hat sich auch in der kurzen Zeit in Georgien vor allem durch den militärischen Widerstand bestätigt. Zwar nur für kurze Dauer – gegen diese Divisionen der Roten Armee kamen die georgischen Soldaten nicht an, sie waren zahlenmäßig viel zu gering. Doch auch da hat sich das bewiesen, als Qualität, als eine völkische Qualität, nationale Qualität oder Stammesqualität: Man hängt an seiner Geschichte, man fühlt sich von ihr getragen. Denn wenn eine Okkupationsmacht kommt und sagt: »Wir sind jetzt hier und wir bleiben!«, dann fühlt man sich mit Füßen getreten und versucht natürlich, dagegen irgendetwas auszurichten.

Sundermeier: Im Grunde war das nicht so sehr die junge georgische Demokratie, die sich dort verteidigt hat, sondern eher nationalistische Kräfte gegen eine kommunistische Armee?

Margwelaschwili: Ja. Denn, wenn es einem Land an den Kragen geht, dann greift es auf diese Elemente zurück, die eben die zuverlässigsten sind. Sie stehen dann ein für das, was man zu verteidigen hat.

Sundermeier: Wie lange dauerte dieser Krieg 1921?

Margwelaschwili: 1924 war der letzte Aufstand – wenn sie den Aufstand dazuzählen – der blutig niedergeschlagen wurde; die Bolschewiken haben die Leute in den Grund geschossen, ganz unbarmherzig eingestampft. Mit welchem Recht? Wenn Sie jetzt zurückschauen, die Leute hätten alle leben können, denn wofür sie sich geschlagen haben, war eine Lüge!

Sundermeier: Kehren wir nochmal zurück an den Anfang der 30er Jahre. Hat Ihr Vater auch an der Universität gewirkt? Also hatte er in irgendeiner Weise einen akademischen Auftrag? Er war ja nun ein deutscher Akademiker.

Margwelaschwili: Ich habe das vermutet, aber meine Tocher Anna, die das Leben meines Vaters erforscht, hat bis jetzt nichts darüber gefunden. Sie hat auch in Deutschland recherchiert und es hat sich bislang nicht bestätigt. Ich lege meine Erinnerung so aus, dass er vielleicht mehr als Privatlehrer beschäftigt war und später dann als Funktionär politisch gearbeitet hat. Ich dachte als Kind, er arbeitete dabei auch hauptberuflich an der Universität.

Sundermeier