13,99 €

Mehr erfahren.

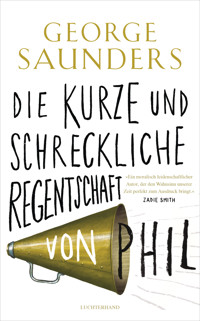

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie funktionieren gute Geschichten, wie schreibt man sie und was erzählen sie uns über unsere Welt: George Saunders führt den Leser durch sieben klassische Kurzgeschichten der russischen Meister Tschechow, Turgenjew, Tolstoi und Gogol, so wie er es zwanzig Jahre lang mit seinen Studenten im Creative-Writing-Programm machte. Und es ist unglaublich, wie unterhaltsam, witzig und erhellend Lernen bei George Saunders ist. Während er uns erklärt, wie Literatur funktioniert, fangen wir an, die Welt mit anderen Augen zu sehen, erkennen, dass gute Literatur moralische und ethische Vorstellungen beeinflussen, ja Leben verändern kann.

Die Geschichten sind in voller Länge abgedruckt: Anton Tschechow, Auf dem Wagen, Herzchen, Die Stachelbeeren; Iwan Turgenjew, Die Sänger; Leo Tolstoi, Herr und Knecht, Aljoscha der Topf; Nikolai Gogol, Die Nase.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 734

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch:

Wie funktionieren gute Geschichten, wie schreibt man sie und was erzählen sie uns über unsere Welt: George Saunders führt den Leser durch sieben klassische Kurzgeschichten der russischen Meister Tschechow, Turgenjew, Tolstoi und Gogol, so wie er es zwanzig Jahre lang mit den Studenten seiner Master Class im Creative-Writing-Programm der Syracuse University machte. Und es ist unglaublich, wie unterhaltsam, witzig und erhellend Lernen bei George Saunders ist. Während er uns erklärt, wie Literatur funktioniert, fangen wir an, die Welt mit anderen Augen zu sehen, erkennen, dass gute Literatur moralische und ethische Vorstellungen beeinflussen, ja Leben verändern kann.

Die Geschichten sind jeweils in voller Länge abgedruckt: Nikolai Gogol, »Die Nase«, Leo Tolstoi, »Herr und Knecht«, »Aljoscha der Topf«, Anton Tschechow, »Auf dem Wagen«, »Herzchen«, »Stachelbeeren«, Iwan Turgenjew, »Die Sänger«.

»Saunders ist ein sanfter Gigant der amerikanischen Literatur … Lesen als eine Art Lebenskunst – um unseren Platz auf der Welt zu verstehen, um Wahrheit zu vermitteln.« The Wall Street Journal

»Eine der präzisesten und schönsten Beschreibungen all dessen, was im Kopf eines Schriftstellers vor sich geht, die ich je gelesen habe.« The New York Times

Zum Autor:

George Saunders wurde 1958 in Amarillo, Texas, geboren, lebt heute mit seiner Frau und zwei Töchtern in Oneonta, New York, und ist Dozent an der Syracuse University. Er hat mehrere Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht, erhielt u. a. 2013 den PEN/Malamud Award und 2014 den Folio Prize. Das Echo auf seinen ersten Roman »Lincoln im Bardo« war überwältigend: Man Booker Prize 2017, Shortlist für den Golden Man Booker Prize, Premio Gregor von Rezzori 2018, New York Times-Nr.1-Bestseller, SWR-Bestenliste Platz 1 und SPIEGEL-Bestseller.

Zum Übersetzer:

Frank Heibert, geb. 1960 in Essen, lebt in Berlin, ist Literaturkritiker, Autor und Übersetzer von u. a. Don DeLillo, Richard Ford, William Faulkner, Lorrie Moore und Raymond Queneau. Er erhielt diverse Auszeichnungen, für die Übersetzung von George Saunders’ »Zehnter Dezember« den Helmut-M. Braem-Preis und zuletzt, zusammen mit Hinrich Schmidt-Henkel, den Straelener Übersetzerpreis 2017.

George Saunders

Bei Regen in einem Teich schwimmen

Von den russischen Meistern lesen, schreiben und leben lernen

Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert

Luchterhand

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel A Swim in a Pond in the Rain. In which Four Russians Give a Master Class in Writing, Reading, and Life bei Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York.Der Übersetzer bedankt sich herzlich für Unterstützung, Flexibilität und anregenden Austausch bei Mareike Röhricht, Olga Radetzkaja, seiner Lektorin Christine Popp und George Saunders selbst.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2021 George Saunders

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022

Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: buxdesign | München

Illustration von © Ruth Botzenhardt

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-28755-9V002www.luchterhand-literaturverlag.de

facebook.com/luchterhandverlag

Für meine Studierenden in Syracuse, in der Vergangenheit, Gegenwart und ZukunftUnd in dankbarer Erinnerung an Susan Kamil

Iwan Iwanytsch ging nach draußen, stürzte sich mit viel Lärm ins Wasser und schwamm im Regen umher, wobei er weit mit den Armen ausholte und Wellen machte, und auf den Wellen schaukelten weiße Seerosen. Er schwamm ganz bis zur Mitte des aufgestauten Teichs und tauchte, und nach einer Minute kam er an einer anderen Stelle wieder nach oben und schwamm weiter; er tauchte immer wieder und versuchte den Boden zu erreichen. »Ach, mein Gott …« Er schwamm bis zur Mühle, unterhielt sich dort mit den Bauern über irgend etwas und kehrte um, und in der Mitte des Teiches legte er sich auf den Rücken und hielt sein Gesicht in den Regen. Burkin und Aljochin waren schon angezogen und wollten gehen, er aber schwamm und tauchte noch immer.

»Ach, mein Gott«, sagte er. »Ach, Herr erbarm dich.«

»Jetzt ist es aber genug!« rief Burkin ihm zu.

Anton Tschechow, Stachelbeeren

INHALT

WIR FANGEN AN

AUF DEM WAGEN – Anton Tschechow (1897)

EINE SEITE NACH DER ANDEREN Gedanken zu Auf dem Wagen

Nachtrag 1

DIE SÄNGER – Iwan Turgenjew (1852)

DIE SÄNGER

DAS HERZSTÜCK DER ERZÄHLUNG Gedanken über Die Sänger

NACHTRAG 2

HERZCHEN – Anton Tschechow (1899)

HERZCHEN

EINE MUSTER-GESCHICHTE Gedanken zu Herzchen

NACHTRAG 3

HERR UND KNECHT – Leo Tolstoi (1895)

HERR UND KNECHT

UND SIE FUHREN IMMER WEITER Gedanken zu Herr und Knecht

NACHTRAG 4

DIE NASE – Nikolai Gogol (1836)

DIE NASE

DIE TÜR ZUR WAHRHAFTIGKEIT KÖNNTE DAS MERKWÜRDIGE SEIN Gedanken zu Die Nase

NACHTRAG 5

STACHELBEEREN – Anton Tschechow (1898)

STACHELBEEREN

BEI REGEN IN EINEM TEICH SCHWIMMEN Gedanken zu Stachelbeeren

NACHTRAG 6

ALJOSCHA DER TOPF – Leo Tolstoi (1905)

ALJOSCHA DER TOPF

DIE KLUGHEIT DES WEGLASSENS Gedanken zu Aljoscha der Topf

NACHTRAG 7

WIR KOMMEN ZUM SCHLUSS

ANHÄNGE

ANHANG A Eine Übung im Streichen

ANHANG B Eine Übung im Steigern

ANHANG C Eine Übung mit Übersetzungen

DANKSAGUNGEN

QUELLENVERWEISE

WIR FANGEN AN

In den letzten zwanzig Jahren habe ich einen Kurs über russische Erzählungen des 19. Jahrhunderts (in englischer Übersetzung) an der Syracuse University unterrichtet. Meine Studierenden gehören zu den besten jungen Autor:innen Amerikas. (Jedes Jahr wählen wir aus einem Pool von sechs- bis siebenhundert Bewerbungen sechs Studierende aus.) Schon wenn sie antreten, sind sie großartig. Über die nächsten drei Jahre versuchen wir, ihnen dabei zu helfen, ihren »ikonischen Raum« zu erlangen, so nenne ich das – den Ort, von dem aus sie die Geschichten schreiben werden, die nur sie schreiben können und für die sie einbringen, was sie als Menschen unverwechselbar macht: ihre Stärken und Schwächen, ihre Obsessionen und Eigenheiten, das ganze Paket. Auf diesem Niveau wird gutes Schreiben schon vorausgesetzt; das Ziel lautet, die handwerklichen Mittel zu erlernen, mit denen sie frech und froh sie selbst werden können.

In dem Kurs über die Russen, wo wir die Physik des Genres zu begreifen versuchen (»Wie funktioniert dieses Ding überhaupt?«), wenden wir uns einer Handvoll Texte der großen russischen Schriftsteller zu und schauen uns an, wie sie es angestellt haben. Manchmal mache ich den (durchaus ernst gemeinten) Witz, dass wir sie daraufhin lesen, was wir bei ihnen klauen können.

Vor ein paar Jahren kam mir nach dem Kurs (sagen wir, Kreidestaub schwebte in der Herbstluft, der altmodische Heizkörper klonkerte in der Ecke, draußen probte irgendwo eine Blaskapelle) die Erkenntnis, dass ich einige der besten Augenblicke meines Lebens, in denen ich wirklich das Gefühl hatte, ich hätte der Welt etwas Wertvolles zu geben, im Verlauf dieses »Russenkurses« erfahren habe. Die Erzählungen, die ich dort durchnehme, habe ich, wenn ich selbst schreibe, immer in der Nähe, als hohe Messlatte für meine eigenen. (Ich wünsche mir, dass meine Geschichten jemanden ebenso sehr bewegen und verändern können, wie diese russischen Erzählungen mich bewegt und verändert haben.) Nach all den Jahren kommen mir die Texte vor wie alte Freunde, die ich, jedes Mal, wenn ich den Kurs wieder unterrichte, einer neuen Gruppe brillanter junger Autor:innen vorstellen darf.

Und so beschloss ich, dieses Buch zu schreiben, ein paar der Dinge, die meine Studierenden und ich über die Jahre zusammen entdeckt haben, zu notieren und damit eine bescheidene Version dieses Kurses auch Ihnen anzubieten.

Im Laufe eines Semesters lesen wir vielleicht dreißig Erzählungen (zwei oder drei pro Sitzung), aber für dieses Buch beschränken wir uns auf sieben. Die von mir ausgewählten Texte sollen nicht die Diversität der russischen Autor:innen abbilden; es sind nur Tschechow, Turgenjew, Tolstoi und Gogol vertreten, und die Erzählungen sind nicht einmal immer ihre allerbesten. Es sind einfach sieben Geschichten, die ich liebe und die sich über die Jahre als sehr geeignet für den Unterricht erwiesen haben. Würde ich eine Nicht-Leserin dazu bringen wollen, sich in das Genre der Erzählung zu verlieben, würde ich ihr unter anderem diese Texte vorschlagen. Ich halte sie für großartig, geschrieben in einer Hochphase des Genres. Aber sie sind nicht alle gleich gut. Manche sind großartig trotz einiger Makel. Bei manchen muss ich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten (mach ich gerne). Mein eigentliches Thema ist das Genre Erzählung selbst, und dazu eignen diese Texte sich gut: Sie sind einfach, klar, elementar.

Wer gerade mit dem Schreiben angefangen hat, wird bei der Lektüre russischer Erzählungen aus dieser Zeit ähnlich empfinden wie ein junger Komponist, der sich mit Bach auseinandersetzt. Alle Grundprinzipien der Form werden sichtbar. Die Werke sind einfach, aber bewegend. Was darin passiert, bedeutet uns etwas. Sie wurden geschrieben, um herauszufordern, zu provozieren, zu empören. Und auf komplexe Weise zu trösten.

Wenn wir diese Erzählungen, die meistenteils still, häuslich und unpolitisch sind, zu lesen beginnen, mag der Gedanke vielleicht seltsam erscheinen; aber dies ist eine Literatur des Widerstands, geschrieben von progressiven Reformern in einer repressiven Kultur, unter ständiger Bedrohung durch die Zensur, in einer Zeit, da die politische Haltung eines Schriftstellers zu Exil, Haft, ja Todesstrafe führen konnte. Der Widerstand in diesen Erzählungen ist still, eher nicht geradeheraus, und er erwächst aus dem vielleicht radikalsten Gedanken, den es gibt: dass jedes Menschenwesen Aufmerksamkeit verdient und dass man den Ursprüngen allen guten und bösen Potenzials im Universum auf die Spur kommen kann, indem man eine einzige Person, auch eine ganz bescheidene, und die Windungen und Wendungen ihres Innenlebens genau betrachtet.

Ich habe an der Bergbauschule von Colorado Ingenieurswesen studiert und kam erst spät zur Literatur, mit einem ganz besonderen Verständnis davon, wozu Literatur da ist. Eines Sommers machte ich eine packende Erfahrung bei der nächtlichen Lektüre der Früchte des Zorns, in einem alten Wohnwagen in der Einfahrt meiner Eltern in Amarillo, nach langen Arbeitstagen auf den Ölfeldern als ein »Pottschwenker«, so heißt der Assistent, der Geophone (Erdbewegungssensoren) in den Boden steckt. Zu meinen Kollegen gehörten auch ein ehemaliger Vietnamkämpfer, der dort mitten in der Prärie regelmäßig einen aufgedrehten Radioansager mimte (»DUHÖRSTWVOR, AMARILLO!«), und ein frisch entlassener Knacki, der mich jeden Morgen im Kleinbus auf dem Weg zu der Ranch, wo wir arbeiteten, über die neuen, abartigen Nummern, die er und seine »Lady« letzte Nacht im Bett ausprobiert hatten, auf den neuesten Stand brachte (leider bin ich diese Bilder nie mehr losgeworden).

Wenn ich nach so einem Tag Steinbeck las, erwachte der Roman zum Leben. Ich begriff, dass ich in einer Verlängerung der fiktionalen Welt arbeitete. Das war dasselbe Amerika ein paar Jahrzehnte später. Ich war müde, Tom Joad war müde. Ich fühlte mich von einer großen, vermögenden Macht missbraucht, genauso ging es Reverend Casy. Der kapitalistische Koloss zermalmte mich und meine neuen Kumpel, genau wie er die Okies1 zermalmt hatte, die in den Dreißigerjahren auf dem Weg nach Kalifornien durch genau diese Gegend im Norden von Texas gekommen waren. Auch wir waren der missgestalte Müll des Kapitalismus, die unvermeidlichen Unkosten beim Geschäftemachen. Kurz, Steinbeck schrieb über das Leben, wie ich es vorfand. Er war auf dieselben Fragen gekommen wie ich, er fand sie dringend, genau wie ich, immer mehr.

Als ich ein paar Jahre später die Russen entdeckte, hatten sie dieselbe Wirkung auf mich. Sie schienen Literatur nicht als etwas Dekoratives zu betrachten, sondern als ein lebenswichtiges ethisch-moralisches Werkzeug. Sie zu lesen veränderte einen, auf einmal war es, als erzählte die Welt eine andere, interessantere Geschichte, in der man selbst eine bedeutsame Rolle spielen könnte und in der man Verantwortung trug.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, leben wir in einer Ära des Niedergangs, bombardiert von schlichten, oberflächlichen, interessensgetriebenen, allzu schnell verbreiteten Info-Explosionen. Nun aber werden wir einige Zeit in einer Welt verbringen, wo man (mit Isaak Babel, dem großen russischen Meister der Erzählung des 20. Jahrhunderts) von der Annahme ausgeht: »Kein Eisen dringt so tief in das Menschenherz wie ein richtig gesetzter Punkt«. Wir werden sieben sorgfältig gebaute, maßstabsgetreue Modelle der Welt betreten, hervorgebracht zu einem ganz bestimmten Zweck, den unsere Zeit vielleicht nicht mehr ganz so entschieden verfolgt, dem sich diese Autoren aber implizit als Ziel der Kunst verschrieben hatten – nämlich die großen Fragen zu stellen: Wie sollen wir hinieden leben? Mit welcher Zielsetzung sind wir hierhergepflanzt worden? Was sollten wir wertschätzen? Was ist überhaupt die Wahrheit, und wie können wir sie erkennen? Wie können wir unseren Frieden damit machen, dass manche Menschen alles haben und andere gar nichts? Wie sollen wir freudig in einer Welt leben, die anscheinend möchte, dass wir andere Menschen lieben, uns aber am Ende brutal und unweigerlich von ihnen trennt?

(Eben diese fröhlichen, typisch russischen großen Fragen.)

Damit eine Erzählung solche Fragen stellen kann, müssen wir sie erst mal zu Ende lesen. Sie muss uns hineinziehen, uns dazu bringen, immer weiterzulesen. Das Ziel dieses Buches ist vor allem diagnostisch: Wenn es eine Erzählung schafft, uns hineinzuziehen und weiterlesen zu lassen, und uns das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden, wie macht sie das? Ich bin kein Kritiker, kein Literaturwissenschaftler und kein Experte in russischer Literatur, nichts dergleichen. In meinem künstlerischen Leben habe ich mich darauf konzentriert, so gut wie möglich zu lernen, wie ich berührende Erzählungen schreiben kann, die eine Leserin, ein Leser unbedingt zu Ende lesen will. Ich sehe mich eher als Variétékünstler denn als Gelehrter. Meine Lehrmethoden sind weniger akademisch (»In diesem Kontext ist die Wiederauferstehung eine Metapher für die politische Revolution, ein kontinuierliches Anliegen im russischen Zeitgeist«), eher strategisch (»Wozu brauchen wir eigentlich diese zweite Rückkehr in das Dorf?«).

Ich möchte Ihnen eine Grundübung vorschlagen: Lesen Sie die jeweilige Erzählung, dann konzentrieren Sie sich darauf, welche Erfahrung Sie gerade gemacht haben. Gab es eine Stelle, die Sie besonders berührt hat? Etwas, das Widerstände oder Verwirrung in Ihnen ausgelöst hat? Eine Stelle, wo Sie plötzlich in Lachen ausgebrochen sind, sich geärgert oder etwas Neues gedacht haben? Hängen Ihnen im Zusammenhang mit der Erzählung Fragen nach? Jede Antwort ist zulässig. Wenn Sie (meine wohlmeinende tapfere Leserin) es gefühlt haben, gilt es. Was Sie verwirrt hat, verdient, erwähnt zu werden. Hat es Sie gelangweilt oder angekotzt: wertvolle Information. Sie brauchen Ihre Reaktion nicht in literarische Sprache zu kleiden oder mit Begrifflichkeiten wie »Thema« oder »Plot« oder »Figurenentwicklung« oder so etwas auszuformulieren.

Die Erzählungen sind natürlich auf Russisch geschrieben worden. Ich lege diejenigen englischen Übersetzungen zugrunde2, auf die ich am stärksten reagiert habe, oder manchmal auch die Versionen, die ich vor Jahren als erste gefunden und mit denen ich seitdem im Unterricht gearbeitet habe. Ich kann Russisch weder sprechen noch lesen, ich kann also nicht dafür garantieren, wie originalgetreu sie sind (wir werden unterwegs allerdings auch darüber ein bisschen nachdenken). Mein Vorschlag wäre, wir gehen an diese Erzählungen so heran, als wären sie ursprünglich in unserer Sprache geschrieben worden, im Wissen, dass wir die Musik des Russischen und manche Nuancen, die sie für russische Leser:innen hätten, vielleicht verlieren. Doch auch wenn uns diese Genüsse entgehen, können wir Welten von ihnen lernen.

Ich möchte gern, dass wir uns vor allem eine Frage stellen: Was haben wir gefühlt, und an welcher Stelle des Textes haben wir es gefühlt? (Jegliche schlüssige Denkarbeit beginnt mit einer echten Reaktion.)

Sobald Sie die jeweilige Erzählung gelesen haben, steuere ich meine Gedanken in einem Essay bei, in dem ich Sie durch meine Reaktionen führe, ein Plädoyer für die Erzählung halte und einige handwerkliche Erklärungen dafür anbiete, warum wir vielleicht gefühlt haben, was wir dort gefühlt haben, wo wir es gefühlt haben.

An dieser Stelle sei gesagt, dass Ihnen so ein Essay nicht viel sagen wird, wenn Sie die zugehörige Erzählung zuvor nicht gelesen haben. Die Essays sind an jemanden gerichtet, der gerade zu Ende gelesen hat und frisch darauf reagiert. Diese Art des Schreibens ist neu für mich, handwerklicher als sonst. Ich hoffe natürlich, dass die Essays unterhaltsam für Sie werden, doch beim Schreiben fiel mir immer wieder das Wort »Arbeitsbuch« ein: ein Buch über Arbeit, manchmal harte Arbeit, aber eine Arbeit, die wir uns zusammen vornehmen, um gemeinsam tiefer in diese Erzählungen einzudringen, als es eine einfache erste Lektüre erlauben würde.

Das Ganze hat natürlich einen Hintergedanken: Präzises Arbeiten mit diesen Erzählungen wird sie für uns verfügbarer machen, wenn wir an unseren eigenen Texten arbeiten; und diese intensive, gewissermaßen erzwungene Bekanntschaft wird unsere Schlenker und instinktiven Manöver prägen, die so unabdingbar zum eigentlichen Schreiben gehören, in jedem einzelnen Moment.

Dies ist also ein Buch für alle, die schreiben, aber hoffentlich auch für alle, die lesen.

In den letzten zehn Jahren hatte ich Gelegenheit zu Lesungen und Gesprächen überall auf der Welt, bei denen ich Tausende begeisterter Leser:innen kennenlernte. Ihre Leidenschaft für die Literatur (die deutlich wurde bei den Fragen aus dem Publikum, den Gesprächen am Signiertisch, dem Austausch mit Buchklubs) hat mich davon überzeugt, dass die Welt über ein weitgespanntes Untergrundnetzwerk für gutes Handeln verfügt: ein Gewebe aus Menschen, die das Lesen in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben, weil sie aus Erfahrung wissen, dass das Lesen sie zu offeneren, großzügigeren Menschen macht – und ihr Leben interessanter.

Beim Schreiben dieses Buches habe ich an diese Menschen gedacht. Ihre Großzügigkeit gegenüber meiner Arbeit, ihre Neugier auf Literatur und ihr Glaube daran gaben mir das Gefühl, ich könnte hier mal für die gute Sache in die Vollen gehen – so handwerklich, nerdig und ehrlich, wie es nötig ist, während wir untersuchen, wie der kreative Prozess wirklich funktioniert.

Erforschen wir, wie wir lesen, so erforschen wir, wie unser Geist vorgeht: wie er eine Äußerung auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft, wie er sich über Raum und Zeit hinweg zu einem anderen Geist in Bezug setzt (dem der Autorin zum Beispiel). Im Wesentlichen werden wir uns beim Lesen beobachten (und dabei versuchen zu rekonstruieren, wie wir uns gerade eben beim Lesen gefühlt haben). Aber wozu wollen wir das tun? Nun, der Teil unseres Geistes, der eine Erzählung liest, ist derselbe, der auch die Welt liest; er kann uns täuschen, er kann aber auch auf Treffsicherheit hin trainiert werden; er kann durch mangelnden Gebrauch aus der Übung kommen und uns dadurch empfänglicher für faule, gewalttätige, materialistische Einflüsse machen, doch er kann auch wieder zum Leben erweckt werden und uns in aktivere, neugierigere, wachere Leser der Wirklichkeit verwandeln.

Ich werde durchgehend Angebote dazu machen, wie wir über Geschichten nachdenken können. Keines davon ist »richtig« oder ausreichend. Sehen Sie sie als rhetorische Versuchsballons. (»Wollen wir mal so über diese Erzählung nachdenken? Bringt das was?«) Wenn Ihnen ein solches Angebot zusagt, nutzen Sie es. Wenn nicht, weg damit. Im Buddhismus heißt es, jegliches Lehren sei wie »ein Finger, der auf den Mond zeigt«. Der Mond (die Erkenntnis) ist das Wesentliche, und der zeigende Finger versucht, darauf hinzuweisen, aber wir dürfen Finger und Mond nicht miteinander verwechseln. Wer von uns schreibt, wer davon träumt, eines Tages eine Erzählung zu schreiben wie diejenigen, die wir gelesen und geliebt haben, in denen wir lustvoll verschwunden sind und die uns für kurze Zeit wirklicher erschienen als die sogenannte Wirklichkeit, dessen Ziel (»der Mond«) ist ein Zustand des Geistes, aus dem heraus wir vielleicht genau so eine Erzählung schreiben können. All das Werkstattgerede und die Erzähltheorie und die aphoristischen, cleveren, handwerklich ermutigenden Parolen sind nichts weiter als Finger, die auf diesen Mond zeigen, um uns zu diesem Zustand des Geistes zu führen. Und das Kriterium, nach dem wir einen angebotenen Finger annehmen oder verwerfen, lautet: »Ist das hilfreich?«

In diesem Sinne biete ich alles Folgende an.

1 Arbeitsmigranten in den Dreißigerjahren, vorwiegend aus Oklahoma. (A. d. Ü.)

2 Für die deutsche Ausgabe dieses Buches werden entsprechend deutsche Übersetzungen der russischen Erzählungen zugrunde gelegt. In Einzelfällen, wo die deutsche und die englische Übersetzung signifikant voneinander abweichen, habe ich mich mit Frank Heibert (meinem wunderbaren deutschen Übersetzer, der auch die jeweilige deutsche Übersetzung ausgewählt hat) und Olga Radetzkaja (einer renommierten Übersetzerin aus dem Russischen ins Deutsche) beraten und meine Kommentare zu diesen Passagen für die deutsche Ausgabe angepasst.

Auf dem Wagen Anton Tschechow (1897)

EINE SEITE NACH DER ANDEREN Gedanken zu Auf dem Wagen

Vor Jahren, als ich bei einem Telefonat mit Bill Buford, dem damaligen Literaturredakteur beim New Yorker, gerade eine Reihe schmerzlicher Lektoratsvorschläge durchlitt und mich etwas verunsichert fühlte, versuchte ich, mir ein Kompliment zu angeln: »Aber was gefällt Ihnen denn an der Geschichte?«, jammerte ich. Lange Pause am anderen Ende. Und dann sagte Bill Folgendes: »Na ja, ich lese eine Zeile. Und sie gefällt mir … genug, damit ich die nächste lese.«

Und das war’s: seine gesamte Poetik der Kurzgeschichte, wahrscheinlich auch die der Zeitschrift. Sie ist perfekt. Eine Erzählung ist eine zeitlich lineare Erscheinung. Sie schreitet voran und bezaubert uns (oder nicht), eine Zeile nach der anderen. Wir müssen in eine Erzählung hineingezogen werden, damit sie etwas mit uns machen kann.

Dieser Gedanke hat mich über die Jahre immer wieder getröstet. Ich brauche keine große Literaturtheorie, um Literatur zu schreiben. Ich muss mich nur um eines kümmern: Bekommt ein vernünftiger Mensch beim Lesen der vierten Zeile einen Impuls, der stark genug ist, ihn in die fünfte zu schicken?

Warum lesen wir einen Text weiter?

Weil wir es wollen.

Warum wollen wir es?

Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage: Was hält einen Leser, eine Leserin bei der Stange?

Gibt es Gesetze der Literatur, so wie es Gesetze der Physik gibt? Funktionieren manche Dinge einfach besser als andere? Was schmiedet die Verbindung zwischen Autor und Leser, was zerstört sie?

Und wie finden wir das heraus?

Ein Ansatz könnte sein, unserem Geist bei seiner Bewegung von einer Zeile zur nächsten zu folgen.

Eine Erzählung (irgendeine Erzählung, jede Erzählung) baut ihren Sinn im Schnelltempo auf, durch einen kleinen strukturellen Schub nach dem anderen. Wir lesen ein Stück Text, und dabei entsteht eine Reihe von Erwartungen.

»Ein Mann stand auf dem Dach eines 70-stöckigen Hauses.«

Erwarten Sie nicht sofort, dass er hinunterspringt, -fällt oder -gestoßen wird?

Die Erzählung wird Ihnen gefallen, wenn sie diese Erwartung im Blick behält, aber sie wird Ihnen weniger gefallen, wenn diese Erwartung allzu platt umgesetzt wird.

Man könnte eine Erzählung ganz einfach als eine Kette solcher Momente von Erwartung und Auflösung betrachten.

Für unsere erste Erzählung, Auf dem Wagen von Anton Tschechow, schlage ich eine einmalige Ausnahme von der »Grundübung« vor, die ich in der Einführung beschrieben habe: Nähern wir uns der Geschichte mit einer Methode, die ich auch in Syracuse benutze.

Und die geht so.

Ich gebe Ihnen immer eine Seite der Erzählung. Sie lesen diese Seite. Danach machen wir eine Bestandsaufnahme: Wo stehen wir gerade? Was hat diese Seite mit uns gemacht? Was wissen wir nach der Lektüre dieser Seite, was wir vorher nicht wussten? Hat sich unser Blick auf die Erzählung verändert? Was erwarten wir als Nächstes? Falls wir weiterlesen wollen – warum?

Bevor wir anfangen, sollten wir festhalten, dass Auf dem Wagen im Augenblick noch, naheliegenderweise, eine Leerstelle in Ihrem Geist darstellt.

*

AUF DEM WAGEN

[1] Morgens um halb neun fuhren sie aus der Stadt.

Die Chaussee war trocken, eine herrliche Aprilsonne wärmte schon angenehm, doch in den Straßengräben und im Wald lag noch Schnee. Der Winter, ein böser, finsterer, langer Winter, war noch kaum vergangen, der Frühling war plötzlich angebrochen, doch für Marija Wassiljewna, die da im Pferdewagen saß, bedeuteten weder die Wärme noch die matten, vom leichten Frühlingshauch gestreiften lichten Wälder etwas Neues oder Interessantes, auch nicht die schwarzen Schwärme, die über den riesigen, seengleichen Wasserlachen im Feld herumflogen, oder dieser Himmel, der wunderbar war, so unergründlich, daß man sich mit großer Freude hineinversenkt hätte. Schon dreizehn Jahre war sie Lehrerin, und es ließ sich nicht mehr nachzählen, wie oft sie in all den Jahren in die Stadt gefahren war, um ihren Lohn abzuholen; ob es da Frühling war wie jetzt oder ein Herbstabend mit Regen oder Winter – für sie war es gleichgültig, immer wollte sie nur das eine: so rasch wie möglich ankommen.

Sie empfand das alles, als lebte sie schon ewig in dieser Region, an die hundert Jahre, ihr schien, sie kenne auf dem ganzen Weg von der Stadt bis zu ihrer Schule jeden Stein, jeden Baum. Hier war ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, und eine andere Zukunft konnte sie sich nicht vorstellen als nur die Schule, den Weg in die Stadt und zurück, und wieder die Schule, und wieder den Weg …

*

Jetzt ist in Ihrem Geist keine Leerstelle mehr.

Wie hat sich der Zustand dort verändert?

Wenn wir in einem Unterrichtsraum zusammensäßen, und ich wünschte, es wäre so, dann könnten Sie es mir erzählen. Stattdessen bitte ich Sie, noch eine Weile stillzusitzen und diese beiden Geisteszustände zu vergleichen: den leeren, empfänglichen Zustand, in dem Ihr Geist war, bevor Sie mit dem Lesen anfingen, und den jetzigen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, in aller Ruhe:

Schauen Sie weg von der Buchseite und fassen Sie für mich zusammen, was Sie bis jetzt wissen. Versuchen Sie, das in ein oder zwei Sätzen zu schaffen.Was macht Sie neugierig?Wo geht die Geschichte Ihrer Meinung nach hin?Was immer Sie geantwortet haben, damit muss Tschechow jetzt arbeiten. Er hat bereits mit seiner ersten Seite bestimmte Erwartungen und Fragen ausgelöst. Wie bedeutsam und sinnvoll Sie den Rest der Erzählung finden, hängt damit zusammen, inwieweit sie auf diese reagiert (oder »sie im Blick behält« oder »nutzt«).

In der ersten Phase einer Erzählung ist der Autor wie ein Jongleur, der Keulen in die Luft wirft. Der Rest der Erzählung besteht daraus, sie wieder aufzufangen. Zu jedem Zeitpunkt sind bestimmte Keulen in der Luft, und wir können das auch spüren. Sollten wir jedenfalls, denn sonst hat die Erzählung nichts, woraus sie ihren Sinn aufbauen könnte.

Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass im Verlauf dieser einen Seite der Weg, den die Geschichte nimmt, enger geworden ist. Vorm Lesen waren die Möglichkeiten unendlich (sie hätte von allem Möglichen handeln können), und jetzt handelt sie von etwas Konkretem (ein wenig).

Wovon handelt die Erzählung für Sie bislang?

Wovon eine Erzählung handelt, ergibt sich aus der Neugier, die sie in uns weckt: In gewisser Weise geht es jetzt um etwas.

Also: Worum geht es für Sie bislang in dieser Erzählung?

Um Marija.

Weiter: Wonach »schmeckt« dieses »Es geht um etwas«? Wie und wo kam es dazu, dass es Ihrer Meinung nach um sie geht?

In der ersten Zeile erfahren wir, dass irgendwelche unidentifizierten »sie« frühmorgens aus irgendeiner Stadt hinausfahren.

»Die Chaussee war trocken, eine herrliche Aprilsonne wärmte schon angenehm, doch in den Straßengräben und im Wald lag noch Schnee. Der Winter, ein böser, finsterer, langer Winter, war noch kaum vergangen, der Frühling war plötzlich angebrochen, doch für Marija Wassiljewna, die da im Pferdewagen saß, bedeuteten weder die Wärme noch die matten, vom leichten Frühlingshauch gestreiften lichten Wälder etwas Neues oder Interessantes.«

Ich habe das doppelte Vorkommen des Wortes »doch« hervorgehoben (und ja, ich drücke es so aus, weil ich nicht schreiben will »Ich habe die beiden dochs hervorgehoben«), um zu betonen, dass wir zwei Äußerungen nach demselben Muster vor uns haben: »Die Bedingungen für Glück sind vorhanden, doch das Glück ist es nicht.« Es ist sonnig, doch noch liegt Schnee. Der Winter ist vorbei, doch das bringt nichts Neues oder Interessantes für … und nun warten wir darauf, zu hören, wer das ist, der in dem Ende dieses langen russischen Winters keinen Trost sieht.

Schon bevor die Figur auftritt, herrscht unterschwellige Spannung zwischen zwei Seiten der Erzählstimme; die eine erzählt uns, dass die Dinge schön sind (der Himmel ist »wunderbar« und »unergründlich«), die andere widersteht diesem allgemeinen Schönen. (Die Erzählung würde sich schon ganz anders anfühlen, wenn sie so begonnen hätte: »Die Chaussee war trocken, eine herrliche Aprilsonne wärmte schon angenehm, und obwohl noch Schnee in den Straßengräben und im Wald lag, machte das gar nichts: Der böse, düstere, lange Winter war endlich vorbei.«)

Auf der Hälfte des zweiten Absatzes finden wir heraus, dass die widerstrebende Seite der Erzählstimme zu einer gewissen Marija Wassiljewna gehört, die der Frühling nicht weiter berührt und die, kaum erklingt ihr Name, für uns in dem Pferdewagen auftaucht.

Von allen Menschen auf der Welt, die Tschechow in diesen Pferdewagen hätte setzen können, hat er eine unglückliche Frau ausgewählt, die den Reizen des Frühlings widersteht. Dies hätte eine Geschichte über eine glückliche Frau sein können (frisch verlobt, sagen wir, oder gerade komplett durchgecheckt und kerngesund, oder eine ganz natürlich glückliche Frau), aber Tschechow hat beschlossen, Marija unglücklich zu machen.

Und ihr Unglück »schmeckt« nach seinen besonderen Gründen: Sie ist seit dreizehn Jahren Schullehrerin; sie hat diese Fahrt in die Stadt so oft gemacht, dass es sich »nicht mehr nachzählen« lässt, und ist sie leid; sie fühlt sich, als würde sie in »dieser Region« seit hundert Jahren leben; sie kennt jeden Stein und Baum auf dem Weg. Am schlimmsten ist, dass sie für sich keine andere Zukunft mehr sieht.

Dies hätte eine Geschichte über eine Frau sein können, die unglücklich ist, weil sie in der Liebe verschmäht wurde, weil bei ihr gerade eine tödliche Krankheit diagnostiziert wurde oder weil sie schon seit ihrer Geburt unglücklich war. Tschechow aber hat beschlossen, dass der Grund für Marijas Unglück die Monotonie ihres Lebens ist.

Aus dem Nebel sämtlicher irgend denkbarer Geschichten tritt allmählich eine ganz bestimmte Frau hervor.

Man kann sagen, die drei Absätze, die wir gerade gelesen haben, dienen der zunehmenden Spezifizierung.

Figurenzeichnung, wenn wir sie so nennen wollen, entsteht genau durch diese zunehmende Spezifizierung. Der Autor fragt: »Was ist das hier überhaupt für ein Mensch?« und antwortet mit einer Reihe von Tatsachen, die den Weg der Erzählung verengen: Gewisse Möglichkeiten werden verworfen, andere in den Vordergrund gestellt.

Indem eine spezifische Figur geschaffen wird, wächst auch das Potenzial für den »Plot«. (Ich mag das Wort allerdings nicht besonders – ersetzen wir es lieber durch »bedeutsame Handlung«.)

Indem eine spezifische Figur geschaffen wird, wächst auch das Potenzial für bedeutsame Handlung.

Wenn eine Erzählung so beginnt: »Es war einmal ein Junge, der Angst vorm Wasser hatte«, dann erwarten wir in Bälde einen Teich, Fluss, Ozean, Wasserfall, Badezuber oder Tsunami. Wenn eine Figur sagt: »Ich habe noch nie im Leben Angst gehabt«, dann hätten wir nicht viel dagegen, wenn gleich ein Löwe hereinspaziert käme. Wenn eine Figur in ständiger Angst vor Peinlichkeiten lebt, wächst in uns eine Ahnung davon, was ihr wahrscheinlich bald bevorsteht. Ebenso bei jemandem, der nur Geld liebt oder gesteht, dass er eigentlich noch nie an Freundschaft geglaubt hat, oder bei einer Frau, die sagt, sie sei ihr Leben so leid, dass sie sich kein anderes vorstellen kann.

Als die Erzählung noch leer war (bevor Sie mit dem Lesen anfingen), gab es auch nichts, was passieren wollte.

Jetzt haben wir die unglückliche Marija, und die Erzählung bekommt etwas Ruheloses.

Der Text hat über sie gesagt: »Sie ist unglücklich und kann sich kein anderes Leben vorstellen.«

Und wir spüren, dass er Anlauf nimmt, um zu sagen: »Erst mal abwarten.«

Mit diesem Innehalten, das für Sie wahrscheinlich schon unvernünftig lange dauert, am Ende der ersten Seite einer elfseitigen Erzählung, haben wir einen interessanten Punkt erreicht.3 Die Erzählung ist im Gange. Die erste Seite hat radikal verengt, worum es bei der Geschichte geht; der Rest muss sich nun darum kümmern (es nutzen, es ausnutzen) und um nichts anderes.

Wenn Sie die Autorin wären, was würden Sie als Nächstes tun?

Und was wollen Sie als Leser gern wissen?

*

[2] An die Vergangenheit zu denken, die vor ihrem Eintritt in den Schuldienst lag, hatte sie sich abgewöhnt, das alles war fast völlig vergessen. Einst hatte sie Vater und Mutter gehabt; sie wohnten damals in Moskau in der Nähe der Roten Pforte in einer großen Wohnung. Doch von diesem ganzen Leben war ihr nur etwas Vages, Verschwommenes in Erinnerung geblieben, wie ein Traum. Der Vater starb, als sie zehn Jahre alt war, bald danach auch die Mutter … Es gab noch einen Bruder, einen Offizier; anfangs schrieben sie sich, doch dann antwortete der Bruder nicht mehr auf ihre Briefe, vergaß es wohl. Von all den Dingen der früheren Zeit war ihr nur noch ein Photo der Mutter geblieben, doch durch die Feuchtigkeit in der Schule war es dunkel geworden, außer Haaren und Augenbrauen konnte man nichts mehr darauf erkennen.

Als sie etwa drei Werst gefahren waren, drehte sich der alte Semjon, der die Pferde lenkte, um und sagte:

»In der Stadt haben sie einen Beamten verhaftet. Und verschickt. Soll mit Deutschen in Moskau den Bürgermeister ermordet haben, heißt es.«

»Wer hat dir das gesagt?«

»In der Schenke von Iwan Jonow haben wir’s in der Zeitung gelesen.«

Und wieder schwiegen sie lange. Marija Wassiljewna dachte an ihre Schule, daran, daß bald Prüfungen waren und daß sie vier Jungen und ein Mädchen dazu anmelden würde. Gerade als sie an die Prüfungen dachte, überholte sie der Gutsbesitzer Chanow in einem Vierspänner, derselbe, der ihr im vorigen Jahr als Prüfer für die Schule zugeteilt worden war. Als er auf gleicher Höhe war, erkannte er sie und grüßte.

»Guten Tag!« sagte er. »Sie wollen nach Hause fahren?«

*

Am Schluss meines letzten Abschnitts hatte ich gefragt, was Sie noch wissen wollten.

Also, ich wollte wissen: Wie ist Marija bloß hierhergeraten, in dieses lausige Leben?

Tschechow beantwortet das im ersten Absatz dieser Seite: Sie ist hier, weil ihr nichts anderes übrigblieb. Sie ist in Moskau in einer großen Wohnung bei ihrer Familie aufgewachsen. Aber dann sind ihre Eltern gestorben, sie hat ihren einzigen Bruder aus den Augen verloren, und jetzt ist sie allein auf der Welt.

Eine Person könnte »hierhergeraten«, weil sie hier geboren wurde, hinterm Mond, oder weil sie eine idealistische junge Frau ist, die das Leben auf dem Land voranbringen möchte, die sich von ihrem konventionellen, verstädterten Verlobten getrennt hat und aufs Land geflüchtet ist. Aber Marija ist anders hierhergeraten: Ihre Eltern sind gestorben, es waren die ökonomischen Zwänge.

Von ihrer Familie hat sie nichts als dieses traurige Foto, auf dem von ihrer Mutter nur noch Haare und Augenbrauen übrig sind.

Marijas Leben ist also nicht nur eintönig, sondern einsam.

Wenn wir über Literatur sprechen, benutzen wir gern Begriffe wie »Thema«, »Plot«, »Figurenentwicklung« und »Struktur«. Als Autor habe ich sie nie sehr nützlich gefunden. (»Ihr Thema ist nicht gut«, das gibt mir nichts, womit ich arbeiten kann, ebenso wenig: »Vielleicht verbessern Sie Ihren Plot ein bisschen.«) Diese Begriffe sind Platzhalter, und wenn sie uns einschüchtern und blockieren, wie es vorkommen kann, sollten wir sie lieber vermeiden und uns eine nützlichere Art suchen, darüber nachzudenken, wofür sie eigentlich Platzhalter sind.

Tschechow eröffnet uns hier eine Gelegenheit, den etwas verunsichernden Begriff »Struktur« neu zu betrachten.

Vielleicht verstehen wir Struktur ganz schlicht als: ein organisatorisches Schema, das der Erzählung erlaubt, eine Frage zu beantworten, auf die sie ihre Leser gebracht hat.

Ich, am Ende der ersten Seite: »Die arme Marija. Ich mag sie irgendwie schon. Wie ist sie hierhergeraten?«

Die Erzählung, im ersten Absatz der zweiten Seite: »Tja, sie hatte halt Pech.«

Stellen wir uns Struktur als eine Art Zuruf-und-Antwort vor. Eine Frage ruft ganz organisch aus der Erzählung heraus, und dann ist die Erzählung so aufmerksam, sie zu beantworten. Wenn uns an einer guten Struktur gelegen ist, müssen wir uns einfach bewusst machen, auf welche Frage wir die Leserin bringen, und diese Frage dann beantworten.

(Sehen Sie?

Total einfach, Struktur.

Hahaha.)

Seit der ersten Zeile der Erzählung wissen wir (»Morgens um halb neun fuhren sie aus der Stadt.«), dass noch jemand bei Marija auf dem Pferdewagen sitzt. Auf der Hälfte der zweiten Seite erfahren wir, dass das der »alte Semjon« ist, und warten nun, dass Semjon mal ein paar Eigenschaften zeigt. (»Wer bist du, Semjon, und was machst du in dieser Geschichte?«) Wenn seine Antwort lautet: »Ich bin da, um den Wagen zu lenken«, dann reicht das nicht. Millionen Bauern könnten diesen Wagen lenken. Wir wollen herausfinden, warum Tschechow dafür diesen spezifischen Bauern ausgewählt hat.

Bislang hat uns diese Erzählung erklärt, wovon sie in etwa handelt: von einer Frau, die über die Eintönigkeit ihres Lebens unglücklich ist, eines Lebens, das ihr von der Not aufgezwungen wird. Durch sein plötzliches Auftauchen ist Semjon, ob es ihm gefällt oder nicht, zu einem Element dieser Erzählung geworden, er darf also nicht einfach den Wagen lenken und dabei in die Landschaft schauen. Er muss etwas leisten, innerhalb genau dieser Geschichte mit (der gelangweilten, unglücklichen) Marija.

Was erfahren wir also über Semjon?

Nicht viel, noch nicht. Er ist alt, er lenkt den Wagen (wir begreifen, sie sitzt hinter ihm). Er erzählt ihr eine Neuigkeit: Der Bürgermeister von Moskau ist ermordet worden. Marijas Antwort (»Wer hat dir das gesagt?«) klingt abweisend und ungeduldig (sie glaubt ihm nicht recht). Semjon hat in einer Schenke gehört, wie die Nachricht aus der Zeitung vorgelesen wurde. (Das deutet an, dass er nicht lesen kann.) Und obwohl Marija skeptisch ist, hat Semjon tatsächlich recht: 1893 wurde der Bürgermeister von Moskau, Nikolai Alexejew, tatsächlich von einem geistesgestörten Mann in seinem Büro erschossen.

Marijas Reaktion? Sie wendet sich wieder den Gedanken an ihre Schule zu.

Wir wissen noch nicht, was wir mit alldem sollen, aber unser Geist sortiert es unter »Semjon, Infos über« und »Marija, Infos über« ein. Unsere Erwartung ist, angesichts dieser so sparsamen Form, dass die Infos in den Ordnern später noch Bedeutung erlangen werden.

Im vorletzten Absatz dieser Seite denkt Marija an ihre Schülerinnen und Schüler und an die bevorstehenden Prüfungen, da »überholte sie der Gutsbesitzer Chanow in einem Vierspänner, derselbe, der ihr im vorigen Jahr als Prüfer für die Schule zugeteilt worden war«.

Halten wir hier kurz inne. Wie hat Ihr Geist Chanow in der Erzählung »aufgenommen«?

Dazu fällt mir ein Satz aus alten Filmen ein: »Wofür halten Sie mich?«

Wofür halten Sie Chanow? Was meinen Sie, wozu er in der Erzählung auftaucht?

Es müsste einen Begriff geben für den Moment in einer Erzählung, wenn eine Situation etabliert ist und eine neue Figur auftritt. Wir erwarten automatisch, dass dieses neue Element die Situation ändert, verkompliziert oder vertieft. Ein Mann steht in einem Fahrstuhl und murmelt halblaut, wie sehr er seine Arbeit hasst. Die Tür geht auf, jemand betritt den Fahrstuhl. Wir begreifen automatisch, dass diese neue Figur erschienen ist, um den Hass des ersten Mannes auf seine Arbeit zu verändern, zu verkomplizieren oder zu vertiefen, oder? (Was sollte die Figur sonst hier? Wenn nicht, dann weg mit ihr und her mit jemandem, der die Dinge verändern, verkomplizieren oder vertiefen wird. Das ist schließlich eine Erzählung hier, keine Webcam.)

Als uns klar wurde, Marija ist »die Frau, die unglücklich über die Monotonie ihres Lebens ist«, hatten wir sowieso den Auftritt von jemandem erwartet, der alles verändern würde.

Na bitte: Chanow.

Das ist das große Ereignis auf dieser Seite. Beachten Sie, wie zügig sie sich, nachdem die Geschichte Marija auf der ersten Seite aufgebaut hat, voranbewegt. (Die zweite Seite hat nicht nur ihre Langeweile erklärt.) Daraus können wir etwas über den Rhythmus einer Erzählung vs. den Rhythmus des wahren Lebens lernen: Die Erzählung schreitet viel schneller voran, verdichtet und überzeichnet stärker – hier muss ständig etwas Neues passieren, etwas Bedeutsames bezogen auf das bisherige Geschehen.

Schreibkurse an der Syracuse University (und in den meisten Master-Studiengängen der künstlerischen Fächer) folgen meistens dem Werkstattmodell. Sechs Studierende treffen sich einmal in der Woche, nachdem sie zwei Texte aus der Gruppe gelesen haben, und dann werden diese Texte in handwerklicher Hinsicht zusammen durchgesprochen. Wir haben die Erzählungen alle mindestens zweimal gelesen, Zeile für Zeile lektoriert und mit mehreren Seiten Kommentar versehen.

Dann geht der Spaß los.

Bevor wir uns in die Kritikrunde im Kurs stürzen, bitte ich die Werkstatt manchmal um eine »Hollywood-Version« der Story – eine plakative Zusammenfassung in ein, zwei Sätzen. Es bringt nichts, mit Änderungsvorschlägen zu einer Erzählung anzufangen, bevor wir uns darüber geeinigt haben, was sie sich eigentlich vorgenommen hat. (Wenn in Ihrem Vorgarten plötzlich eine komplizierte Maschine auftauchen würde, dann würden Sie ja auch nicht anfangen, an ihr herumzubasteln und sie zu »verbessern«, bevor Sie nicht eine Vorstellung davon hätten, was sie eigentlich leisten soll.) Die »Hollywood-Version« soll die Frage beantworten: »Was für eine Erzählung will diese Erzählung allem Anschein nach sein?«

Das läuft so, wie ich mir Artilleriefeuer vorstelle: ein erster Schuss, dann wird mehrfach nachjustiert, um treffsicherer zu werden.

Eine unglückliche Frau fährt in einem Wagen irgendwohin.

Eine Schullehrerin, Marija Wassiljewna, unglücklich, weil sie schon viel zu lange unterrichtet, ist nach einer Fahrt in die Stadt auf dem Heimweg.

Eine Schullehrerin, Marija Wassiljewna, unglücklich, weil sie schon viel zu lange unterrichtet, gelangweilt von der Monotonie ihres Lebens, allein auf der Welt, Lehrerin nur, weil sie das Geld braucht, ist nach einer Fahrt in die Stadt auf dem Heimweg.

Marija, eine gelangweilte, einsame Schullehrerin, trifft auf einen Mann namens Chanow.

Übrigens trifft sie auf einen vermögenden Mann namens Chanow (schließlich ist er »ein Gutsbesitzer« und hat diese vier Pferde).

Beachten Sie, dass wir, als abgebrühte Literaten, die sich gerade an eine Tiefenbohrung in Tschechows Meisterwerk gemacht haben, das plötzliche Auftauchen Chanows als ein potenzielles meet-cute aus dem russischen 19. Jahrhundert wahrnehmen, also die erste Begegnung eines zukünftigen Liebespaares:

Eine einsame Schullehrerin trifft auf einen vermögenden Gutsbesitzer, der ihr deprimierendes Leben vielleicht von Grund auf verändern wird (das spüren wir).

Oder, krasser ausgedrückt:

Einsame Frau trifft möglichen Liebhaber.

Wohin könnte die Erzählung von hier aus gehen?

Was fällt Ihnen dazu ein? Machen Sie eine Liste.

Welche Einfälle erscheinen Ihnen zu naheliegend? Anders ausgedrückt: Welche Einfälle würden Sie, wenn Tschechow sie umgesetzt hätte, enttäuschen, weil sie zu sklavisch Ihren Erwartungen entsprechen? (Auf der nächsten Seite kniet Chanow nieder und macht ihr einen Heiratsantrag.) Und welche sind zu beliebig und passen überhaupt nicht zu Ihren Erwartungen? (Ein Raumschiff landet und entführt Semjon.)

Die Herausforderung für Tschechow besteht darin, die Erwartungen, die er geschaffen hat, zu nutzen, aber nicht allzu passgenau.

Kein Druck.

*

[3] Dieser Chanow, ein Mann von etwa vierzig Jahren, mit verlebtem Gesicht und matten Zügen, begann bereits merklich zu altern, sah aber immer noch gut aus und gefiel den Frauen. Er lebte in seinem großen Herrenhaus, ganz allein, hatte nirgends gedient; man redete über ihn, er tue nichts zu Hause, gehe nur immer ruhelos hin und her und pfeife oder spiele Schach mit seinem alten Lakaien. Außerdem hieß es, er trinke viel. In der Tat, im vergangenen Jahr bei der Prüfung roch es sogar von den Papieren, die er mitgebracht hatte, nach Parfum und Alkohol. Damals war alles an ihm nagelneu, und Marija Wassiljewna gefiel er sehr; als sie neben ihm saß, geriet sie ganz in Verwirrung. Sie war es gewohnt, kühle, vernünftige Prüfer bei sich zu sehen, aber dieser hier konnte kein einziges Gebet mehr und wußte nicht, wonach er fragen sollte; er war außerordentlich höflich und taktvoll und gab nur Fünfen.

»Ich fahre zu Bakwist«, fuhr er fort, an Marija Wassiljewna gewandt, »aber es heißt, er sei nicht zu Hause?«

Von der Chaussee bogen sie in die Dorfstraße ab, Chanow vorneweg, Semjon ihm nach. Das Viergespann lief im Schritt auf der Straße und zog die schwere Equipage immer wieder mühsam aus dem Schlamm. Semjon suchte die Straße zu umfahren und lavierte den Wagen bald über einen Buckel, bald durch eine Pfütze, sprang häufig ab und half dem Pferd. Marija Wassiljewna dachte nur immer an die Schule, daran, was für eine Aufgabe wohl in der Prüfung gestellt würde – eine schwierige oder eine leichte. Auch war sie verärgert über die Semstwo-Verwaltung, wo sie gestern niemanden angetroffen hatte. Was war das für eine Mißwirtschaft! Schon zwei Jahre waren vergangen, seit sie darum gebeten hatte, den Schuldiener zu entlassen, weil er nichts tat, unverschämt war gegen sie und die Schüler verprügelte, aber auf sie hörte ja keiner!

*

Vielleicht haben wir uns gerade ein bisschen ertappt gefühlt, dass wir hier mit einer Liebesgeschichte rechnen, aber wenn wir den ersten Absatz dieser Seite lesen, sehen wir, Marija denkt ganz ähnlich. Chanow (so beobachtet sie) hat ein verlebtes Gesicht und matte Züge und beginnt merklich zu altern, aber er sieht immer noch gut aus »und gefällt den Frauen«. Er lebt allein, vergeudet sein Leben (tut nichts anderes als Schach spielen und trinken). Letztes Jahr, als er in ihre Schule kam, rochen die Papiere nach Alkohol. Das muss sie doch sicher irritiert, ja, entsetzt haben? Ach, eigentlich nicht: Seine Papiere rochen »nach Parfum und Alkohol«, und Marija »gefiel er sehr«. Als sie neben ihm saß, »geriet sie ganz in Verwirrung«, und für uns heißt das, »in Verwirrung über die Gefühle, die seine Nähe in ihr weckte«.

Schauen wir uns den letzten Satz des ersten Absatzes an, der uns zeigt, wie Tschechow Figuren baut. Wir erfahren, dass Marija »gewohnt [war], kühle, vernünftige Prüfer bei sich zu sehen«. Das lässt uns annehmen, Chanow sei das Gegenteil (warm und sanftmütig zum Beispiel). Wir nehmen diese Annahme von Wärme und Sanftmut in das nächste Stück Text mit, wo es bestätigt (»er war außerordentlich höflich und taktvoll«), aber auch komplexer gemacht wird. Chanow mag warm und sanftmütig sein, aber offenbar ist er auch ahnungslos und desorganisiert und unfähig zu einem erwachsenen Maß an Differenzierung (er erinnert sich an »kein einziges Gebet« und vergibt nur Bestnoten).

Eine facettenreiche Figur wird mit widersprüchlichen Informationen ausgemalt (ja, er ist gut aussehend und reich, aber er ist auch ein Schlamper, und wir gewinnen den Eindruck, dass sein Alkoholismus mit dieser Schlamperei zu tun hat, eine Form der Unachtsamkeit oder Verleugnung). Die dadurch entstehende Figur ist komplex und dreidimensional. Wir denken über ihn nach, können ihn nicht einfach fein säuberlich wegsortieren, und wir sind uns nicht sicher, ob wir es gut finden, dass Marija an ihm interessiert ist.

Chanow verkündet das Ziel seines Ausflugs so, dass er endgültig als liebenswerter Dummbeutel gezeichnet ist: Er unternimmt diese lange Fahrt durch den Matsch, um einen Freund zu besuchen, dabei hat er keine Ahnung, ob der überhaupt zu Hause ist.

Der Wagen verlässt die Straße. In einer schwächeren Erzählung würde Marija an nichts anderes denken als an Chanow. Aber Tschechow hat nicht vergessen, welche Marija er aufgebaut hat. Sie lebt schon seit langem hier. Sie kennt Chanow, und er kennt sie. Sie hat, schwant uns, schon früher darüber nachgedacht, ob Chanow wohl ein möglicher Retter sein könnte. Daher kehren ihre Gedanken ganz natürlich und ohne weiteres zur Schule zurück, und jetzt fällt uns vielleicht auch wieder ein, dass das vorhin genauso war, als Semjon seine Attentatsanekdote erzählte. Jetzt hat sie sich schon zweimal von der Welt zurückgezogen und an die Schule gedacht (das sensibilisiert uns dafür, ob es zukünftig wieder passiert). Warum tut sie das? Was erzählt uns das an Wissenswertem über sie?

Legen wir es vorläufig beiseite. Aber beachten Sie, da entsteht wieder eine Erwartung in puncto Effizienz – falls ihre Angewohnheit nicht später irgendwie von Bedeutung wird, werden wir sie als (etwas) vergeudet empfinden.

Ja: Die Erzählung ist ein brutales Genre.

So brutal wie ein Witz, ein Lied, ein Gruß vom Schafott herunter.

*

[4] Den Vorsitzenden in der Verwaltung anzutreffen, war schwierig, und wenn es gelang, dann redete er mit Tränen in den Augen, daß er keine Zeit habe; der Inspektor kam alle drei Jahre einmal in die Schule und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil er früher für die Steuer gearbeitet und den Posten des Inspektors durch Protektion erhalten hatte; der Schulrat trat nur äußerst selten zusammen, und man wußte nie, wo; der Kurator war ein ungebildeter Kerl, Gerbereibesitzer, unfähig, grob und ein großer Freund des Schuldieners – Gott weiß, an wen man sich da mit Beschwerden und um Auskünfte wenden sollte …

Er ist wirklich schön, dachte sie und blickte auf Chanow.

Der Weg wurde immer schlechter … Sie fuhren in den Wald. Dort konnte man nirgends ausweichen, die Radspuren waren tief, überall lief das Wasser gurgelnd hinein. Und dornige Zweige schlugen einem ins Gesicht.

»Was für ein Weg!« meinte Chanow und lachte.

Die Lehrerin sah ihn an – es war ihr unbegreiflich: Weshalb lebte dieser merkwürdige Mensch hier? Was konnte ihm in diesem abgelegenen Winkel, in all dem Schmutz, der Langeweile sein Geld, sein interessantes Äußeres, die feine Bildung geben? Es brachte ihm doch nicht den geringsten Vorteil im Leben, und da fuhr er nun wie Semjon im Schritt über diesen abscheulichen Weg und mußte dieselben Unannehmlichkeiten ertragen. Weshalb hier leben, wenn man doch die Möglichkeit hatte, sich in Petersburg, im Ausland niederzulassen? Und hätte es ihm, dem reichen Mann, nicht wohl angestanden, aus dieser schlechten Straße eine gute zu machen, um sich nicht so quälen, nicht mehr diese Verzweiflung mitansehen zu müssen, die dem Kutscher und Semjon ins Gesicht geschrieben stand? Aber Chanow lachte bloß, offenbar war ihm alles egal, und ein besseres Leben brauchte er nicht. Er war gutmütig, weich und naiv, dieses grobe Leben verstand er ja gar nicht, kannte es ebensowenig wie die Gebete bei der Prüfung. Für die Schule hatte er lauter Globen gespendet und hielt sich allen Ernstes für einen nützlichen Menschen und angesehenen Förderer der Volksbildung. Aber wer brauchte hier schon diese Globen!

*

Marija denkt weiter an die Schule und ihre korrupte Verwaltung und die Tatsache, dass es niemanden gibt, an den sie sich wenden kann –

Und dann denkt sie, ohne Übergang, sich selbst unterbrechend: »Er ist wirklich schön.« Sie hat Chanow also, obwohl er für sie schon abgemeldet ist, weiter beobachtet (seinen breiten, wohlhabenden Rücken, der da direkt vor ihr hin- und herschwankt in seinem teuren Pelzmantel) und so getan, könnte man annehmen, als dächte sie über die Schule nach, während sie eigentlich an ihn gedacht oder versucht hat, nicht an ihn zu denken.

Wie sie sich da selbst unterbricht, das ist großartig. Das sagt uns: Man kann im Geist an zwei Orten gleichzeitig sein. (Da drinnen fahren viele Züge parallel, aber das Bewusstsein weiß immer nur von einem.)

Achten Sie auf den kleinen Augenblick des Vergnügens, wenn wir uns in Marija wiedererkennen. (Schon mal ganz leicht, hartnäckig, unerwidert und unentschuldbar ein bisschen verknallt gewesen?) Er ist nichts für sie, das weiß sie, sie hat ihn sowieso nie ernsthaft in Betracht gezogen, und doch wird sie im Geist immer wieder von ihm angelockt, wie ein Hund von der Seitengasse hinter einem gut riechenden Restaurant.

Achten Sie darauf, wie ungeduldig Ihr lesender Geist ist, oder sagen wir: wie aufmerksam. Er weiß, wo wir uns befinden: Marija, einsam und unglücklich, hat in Chanow ein mögliches Gegengift gefunden. Wie ein besessener Detektiv interpretiert der lesende Geist jedes neu hinzukommende Stück Text allein in dieser Hinsicht, an viel anderem ist er nicht interessiert.

Und dabei sieht es so aus, als bekämen wir hier, im dritten Absatz, eine Beschreibung von der Straße, ob wir sie haben wollen oder nicht.

Warum braucht eine Erzählung überhaupt solche Beschreibungen? Warum hat Tschechow entschieden, dass er uns aus der Handlung herauszieht und die Welt außerhalb des Wagens beschreibt? Eines der stillschweigenden Versprechen der Erzählung lautet: Da sie so kurz ist, gibt es nichts Überflüssiges darin. Alles darin ist aus begründeten Motiven vorhanden (damit die Erzählung es nutzen kann) – sogar die kurze Beschreibung einer Straße.

Wenn wir uns also in diese Beschreibung hineinbegeben, fragen wir uns irgendwo hinten links in unserem lesenden Geist: In welcher Hinsicht wird sich diese Beschreibung einer Straße irgendwann als wesentlich erweisen, d. h. als nicht überflüssig?

Weiter oben kam die Frage auf, ob es wohl gewisse »Gesetze« in der Literatur gibt. Gibt es Dinge, auf die unser lesender Geist einfach reagiert? Materielle Beschreibungen scheinen so etwas zu sein, warum auch immer. Wir hören es gern, wenn unsere Welt beschrieben wird. Und wir hören es gern, wenn das spezifisch passiert. (»Zwei Männer in grünen Pullovern spielten Fangen bei einem Autowrack« ist besser als: »Ich fuhr durch eine irgendwie nichtssagende Gegend, mir fiel nichts weiter auf.«) Eine spezifische Beschreibung erhöht für uns, wie eine Theaterrequisite, die Glaubwürdigkeit von etwas komplett Erfundenem. Das ist irgendwie ein billiger oder zumindest einfacher Autorentrick. Wenn ich vorhabe, Sie in ein bestimmtes (erfundenes) Haus zu versetzen, könnte ich »eine große weiße Katze, die sich auf der Couch zu ihrer anscheinend doppelten Länge reckte und streckte« in diesem Haus heraufbeschwören. Wenn Sie die Katze vor sich sehen, wird das Haus real.

Aber das ist nur ein Teilaspekt. Sobald die Katze in die Erzählung eingebracht wurde, ist sie auch eine metaphorische Katze und steht in Bezug zu all den anderen Dutzenden (oder Hunderten) metaphorischer Elemente, die in jeder Erzählung herumschwirren.

Und diese Katze muss jetzt etwas für die Erzählung Spezifisches leisten. Wir könnten auch sagen, sie wird in Bälde etwas für die Erzählung Spezifisches leisten, ob sie will oder nicht, und zwar einfach durch ihre Anwesenheit darin; die Frage lautet, welche Leistung ihr abverlangt wird und wie gut sie sie erbringt.

Hier wird der Weg »immer schlechter«. Das ist eine spezifische Entscheidung des Autors; wenn der Weg breiter und trockener würde und sich auf eine Wiese voll blühender Blumen öffnete, wäre es eine andere Geschichte. Was »bedeutet« es, dass der Weg immer schlechter wird? Warum hat Tschechow sich dafür entschieden? Das ist eine gute Frage, und am besten kann sie von Ihnen, lieber Leser, liebe Leserin, beantwortet werden, und zwar so: Beschwören Sie die beiden Versionen vor Ihrem geistigen Auge herauf (Weg wird immer schlechter vs. Weg wird immer besser) und spüren Sie dem Eindruck nach, warum der »schlechter werdende Weg« besser funktioniert. Oder spüren Sie den Unterschieden zwischen den beiden Versionen nach. Wir können versuchen auszuformulieren, warum ein schlechter werdender Weg eine bessere Wahl ist als ein besser werdender Weg oder auch umgekehrt – vorerst halten wir einfach fest, dass Tschechow in diesem Absatz zweierlei getan hat: Er hat sich daran erinnert, wohin er uns versetzt hat (in einen Wagen, der im beginnenden Frühling durch den Wald fährt), und dann die Bedingungen dort sehr spezifisch beschrieben (»die Radspuren waren tief, überall lief das Wasser gurgelnd hinein«).

Dies ist also sowohl eine realistische Beschreibung (es ist Frühling, der Schnee schmilzt, die Wege werden matschig) als auch ein kleines Gedicht, das unser Verständnis von der Erzählung justiert.

Grob gesagt verstehen wir diese Beschreibung als Anzeiger für »eine stetig schlechter werdende Situation«. Der Weg wird »immer schlechter«. Sie fahren »in den Wald«. »Dort konnte man nirgends ausweichen.« Diese Fahrt kostet etwas (Zweige ins Gesicht).

Das wirkt anders auf uns (sagen wir: mit mehr Vorahnungen) als eine Beschreibung, in der sie »aus dem Wald hinaus und in die helle Sonne« fahren, »wo sich der Weg willkommenheißend verbreiterte«, und »tief hängende Blüten sacht ihre Wangen streiften, während der Wagen langsam an einer fröhlichen Bauernhochzeit vorbeirollte«.

Beide Beschreibungen würden eine vorbereitende Funktion erfüllen – wir hätten das Gefühl, dass Tschechow die Beschreibung nutzt, um uns auf das Kommende einzustellen, was immer es sein wird.

Seltsam: Hätte Tschechow beschlossen, die beiden an einer fröhlichen Bauernhochzeit entlangzuschicken, hätte das die ganze Erzählung verändert. Vielmehr: Die ganze Erzählung hätte sich ändern müssen, damit diese positivere Beschreibung eingebunden, innerhalb der größeren Einheit des Kontextes stichhaltig würde.

Eine Erzählung ist ein organisches Ganzes, und wenn wir eine Erzählung für gut befinden, sagen wir damit, dass sie aufmerksam auf sich selbst reagiert. Das gilt in beiden Richtungen; eine kurze Beschreibung des Weges sagt uns, wie wir den aktuellen Moment lesen sollen, aber auch alle bisherigen und alle noch kommenden Momente der Erzählung.

Chanow hat Geld. Er könnte überall leben. Aber er ist hier, am selben Ort wie Marija: auf einem matschigen Weg in der Provinz, den er immerhin instand setzen lassen könnte, nur würde er nie auf diese Idee kommen. Er »lachte bloß, offenbar war ihm alles egal, und ein besseres Leben brauchte er nicht«. Warum ist er so passiv? Wenn sie Macht hätte, würde sie etwas damit anfangen. Am Ende der Seite stellt sie sich gegen ihn, und dazu gehört auch die Erinnerung an die blöden Globen, die er der Schule gespendet hat, ein Geschenk, das es ihm – zu Unrecht – gestattet, sich als aufgeklärten, nützlichen Menschen zu betrachten.

Stellen wir unsere drei Fragen noch einmal, und ich gebe Ihnen meine ungefähren Antworten:

Schauen Sie weg von der Buchseite und fassen Sie zusammen, was Sie bisher wissen.Eine einsame Frau befindet sich in der Nähe eines Mannes, der, so erwarten wir, vielleicht ihr Freund oder Liebhaber werden oder ihre Einsamkeit irgendwie lindern könnte.

Was macht Sie neugierig?Sie scheinen sich schon lange zu kennen, ohne dass es gefunkt hat. Was könnte sie wohl heute zusammenbringen (wenn das noch nie zuvor geschah)? Und, will ich sie überhaupt zusammen sehen? Wahrscheinlich irgendwie schon, die Erzählung lässt auch diese Möglichkeit vor meiner Nase baumeln. Doch zum Ende der Seite wendet sich Marija eher von ihm ab.

Wohin will Ihrer Meinung nach die Erzählung?Ich weiß es nicht. Ich weiß, worum es geht, aber ich sehe keine rechte Auflösung. Diese Ungewissheit ruft eine nicht unangenehme Spannung hervor. Ich habe das Gefühl, irgendetwas muss passieren, das Chanow eine Chance bietet, Marija zu trösten und ihre Einsamkeit zu lindern. Vielleicht werden sie einfach Freunde oder erleben einen kurzen Moment der Nähe, der für die unglückliche Marija eine (kleine) Erleichterung darstellt.

Und nun eine Ankündigung: Um zu vermeiden, dass Sie mein Buch zu einem so frühen Zeitpunkt aus der Hand legen, weil Sie sich langweilen, werden wir von nun an zwei Seiten am Stück lesen.

*

[5]»Halt dich fest, Wassiljewna!« sagte Semjon.

Der Wagen legte sich stark auf die Seite, drohte zu kippen; etwas Schweres rutschte Marija Wassiljewna auf die Füße – ihre Einkäufe. Ein steiler Anstieg, durch den Lehm. In gewundenen Gräben rauschten kleine Bäche, das Wasser fraß sich gleichsam in die Straße – wie sollte man da noch fahren! Die Pferde schnaubten. Chanow stieg aus seiner Kalesche und ging in seinem langen Mantel am Straßenrand entlang. Ihm war heiß.

»Was für ein Weg«, sagte er wieder und lachte. »So geht es nicht lang, und die Equipage bricht zusammen.«

»Wer befiehlt Euch denn auch, bei so einem Wetter zu fahren!« brummte Semjon streng. »Säßt besser zu Haus.«

»Zu Hause ist’s langweilig, Alter. Ich sitze nicht gerne zu Hause.«

Neben dem alten Semjon wirkte er schlank und munter, doch etwas in seinem Gang ließ kaum merklich ein Wesen ahnen, das schon vergiftet war, schwach und dem Untergang geweiht. Und tatsächlich roch es im Wald plötzlich nach Alkohol. Marija Wassiljewna wurde angst und bange, es tat ihr leid um diesen Menschen, der wer weiß wofür und weshalb zugrunde ging; ihr kam in den Sinn, wäre sie seine Frau oder Schwester, sie würde wohl ihr ganzes Leben dafür hingeben, um ihn vor dem Untergang zu retten. Seine Frau sein? Leider war das Leben so eingerichtet, daß er allein in seinem großen Herrenhaus lebte und sie allein in einem abgelegenen Dorf; irgendwie schien selbst der Gedanke, daß er und sie einander nah oder gleich sein könnten, unmöglich, unsinnig. In Wahrheit war doch das ganze Leben in einem Maße unverständlich, hatten sich die menschlichen Beziehungen derart kompliziert, daß einem, wenn man nur darüber nachdachte, beklommen zumute wurde und das Herz schwer.

Es ist einfach nicht zu begreifen, dachte sie, weshalb Gott diese Schönheit, diese Freundlichkeit, die traurigen, lieben Augen immer den schwachen, unglücklichen, unnützen Menschen gibt und weshalb sie einem so gefallen.

»Hier müssen wir nach rechts abbiegen«, sagte Chanow und stieg in die Kalesche. »Leben Sie wohl! Alles Gute!«

Und wieder dachte sie an ihre Schüler, die Prüfung, den Schuldiener, den Schulrat; als dann der Wind von rechts das Geräusch der sich entfernenden Kalesche herübertrug, vermischten sich diese Gedanken mit anderen. Sie wollte an die schönen Augen denken, an die Liebe, an das Glück, das es niemals geben würde …

[6] Seine Frau sein? Morgens war es kalt, da war keiner, der den Ofen anheizte, der Schuldiener – fort, wohin, wußte sie nicht; die Schüler kamen immer beim ersten Tageslicht, trugen Schnee und Schmutz herein, lärmten; alles war so unbequem, so ungemütlich. Die Wohnung bestand aus einem kleinen Zimmer, das zugleich als Küche diente. Jeden Tag nach dem Unterricht hatte sie Kopfweh, nach dem Mittagessen schmerzte es ihr in der Brust. Bei den Schülern mußte sie Geld sammeln für Brennholz und für den Schuldiener, mußte es dem Kurator übergeben und dann ihn anflehen, diesen satten unverschämten Kerl, daß er um Gottes willen das Brennholz auch schickte. Nachts träumte sie von den Prüfungen, den Bauern, den Schneeverwehungen. Und von diesem Leben war sie gealtert, abgestumpft, häßlich, plump und ungeschickt, als hätte man sie mit Blei gefüllt; immer war sie ängstlich, stand auf in Gegenwart von Amtspersonen oder dem Schulkurator und wagte nicht, sich zu setzen; wenn sie über einen von ihnen sprach, dann ehrerbietig in der Mehrzahl. Keinem gefiel sie, ihr Leben verlief eintönig, ohne Zärtlichkeit, ohne freundschaftliche Anteilnahme, ohne interessante Begegnungen. In ihrer Situation, wäre das grauenvoll, wenn sie sich verliebte!

*