Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

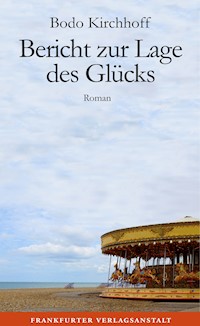

"Ist es ein Glück oder ein Unglück, dass es mich gibt?" Das fragt sich der ehemalige Zeitungsredakteur auf eine unfassbare Tat hin, inzwischen zurückgezogen an einem fernen afrikanischen Grenzort, um mit einem Bericht Rechenschaft abzulegen. Er erzählt von dem, was ihm in den Wochen zuvor, erst in Kalabrien, dann in Rom, später in Mailand und zuletzt im Schwarzwald zugestoßen ist, nachdem er auf einer Erinnerungsreise – um mit dem Verlust einer Liebe abzuschließen – einer über das Meer geflüchteten Afrikanerin begegnet ist, die, anders als er, noch das Glück sucht und für ihn zur übermächtigen Gegenwart wird. Für ihn ist plötzlich alles in der Schwebe, und doch weiß er: "Was man am meisten liebt, liebt man schon in dem Gefühl einer Wehmut, des unabwendbaren Endes – der Tag wird kommen, an dem wir uns aus den Augen verlieren, an dem alles gewesen sein wird, von dem an nur noch die Erinnerung zählt." Bericht zur Lage des Glücks, der neue große Roman von Bodo Kirchhoff, erzählt von einem, der auszieht, das eigene Unglück abzuschütteln, aber anders als erwartet auf die Beine kommt: mit der Chance, von einer Fremden aus seiner eigenen Egosphäre geholt zu werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 926

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»Ist es ein Glück oder ein Unglück, dass es mich gibt?« Das fragt sich der ehemalige Zeitungsredakteur auf eine unfassbare Tat hin, inzwischen zurückgezogen an einem fernen afrikanischen Grenzort, um mit einem Bericht Rechenschaft abzulegen. Er erzählt von dem, was ihm in den Wochen zuvor, erst in Kalabrien, dann in Rom, später in Mailand und zuletzt im Schwarzwald zugestoßen ist, nachdem er auf einer Erinnerungsreise – um mit dem Verlust einer Liebe abzuschließen – einer über das Meer geflüchteten Afrikanerin begegnet ist, die, anders als er, noch das Glück sucht und für ihn zur übermächtigen Gegenwart wird. Für ihn ist plötzlich alles in der Schwebe, und doch weiß er: »Was man am meisten liebt, liebt man schon in dem Gefühl einer Wehmut, des unabwendbaren Endes – der Tag wird kommen, an dem wir uns aus den Augen verlieren, an dem alles gewesen sein wird, von dem an nur noch die Erinnerung zählt.«

Bericht zur Lage des Glücks, der neue große Roman von Bodo Kirchhoff, erzählt von einem, der auszieht, das eigene Unglück abzuschütteln, aber anders als erwartet auf die Beine kommt: mit der Chance, von einer Fremden aus seiner eigenen Egosphäre geholt zu werden.

Bodo Kirchhoff

Bericht zur Lage des Glücks

Roman

Inhalt

1 | Das erste, in einer kalabrischen Tageszeitung …

2 | Genussvolles Trinken und der Blick …

3 | Die Moleküle …

4 | Gut zehn Minuten …

5 | Landschaften lassen einen erstaunen …

6 | Laub ist hier …

7 | Das Wort Altertümer …

8 | Dieses neue falsche Bild …

9 | Früh am Tag, in noch stiller Stunde …

10 | Seltsam: Solange der, den wir lieben …

11 | Sie ging in Flipflops …

12 | Die Sandsackbarrikaden …

13 | Wie im Satz aus einem Film …

14 | Hirse – das ist mir an dem Abend …

15 | Mann und Frau oder Frau und Mann …

16 | Die Matthäus-Passion, das ist Bach …

17 | Der allgemeine Einlass in die Tiefgarage …

18 | Auf das Wort unerbittlich …

19 | Eine Katastrophe nennen Mathematiker …

20 | Das achte Gebot, oft verkürzt …

21 | Ist es ein Glück oder ein Unglück …

22 | Glück am Spieß …

23 | Bei Trost sein – ein Ausdruck …

24 | Wir könnten dann manchmal reden …

25 | Der oder die habe …

26 | Wer längere Zeit …

27 | Nach Schopenhauer …

28 | Auf einen Stern zugehen …

29 | Ein Flughafen am Ende einer Landzunge …

30 | Die Maschine mit meiner Stadt als Ziel …

31 | Lydias letztes, noch liebendes Wort …

32 | Wer einen Brief hinterlässt …

33 | Mein Fahrer war Inder …

34 | Wo bist du, Adam …

und einmal mehr für Dich, die souveräne Leserin

Der folgende Bericht zu treuen Händen – wessen, das wird sich zeigen – geht auf etwas zurück, das eigentlich nicht sein kann und doch der Fall war, zu verstehen höchstens durch Zuneigung, wie alles uns Fremde.

1

Das erste, in einer kalabrischen Tageszeitung, Gazzetta del Sud, aufgetauchte falsche und zugleich richtige Bild der Person, die mir trotz aller Zuneigung und wahrscheinlich auch Liebe bis zuletzt fremd war, zeigt bei nur flüchtigem Hinsehen kaum mehr als einen Streifen Buschland unter blankem Himmel; allein der Hauch eines Wolkenbands schwebt über dornigen Baumkronen am Horizont. Sieht man aber genauer hin, erkennt man etwas entfernt zum sandigen Vordergrund eine weibliche Gestalt mit zwei Kanistern in einer Vorwärtsbewegung: Einer ihrer Füße ist aufgesetzt, der andere bereit für den nächsten Schritt. Sie trägt ein rotes Kittelkleid und wirft einen kurzen Schatten in Gehrichtung; die Kanister, jeweils in einer Hand, die Pendelstellung gegenläufig, beugen durch ihr Gewicht den an sich langen Körper seinem Schatten entgegen, nur der Kopf ist aufgerichtet, das Gesicht dabei wie verdunkelt vor Sonne. Das Ganze könnte die Vorlage für ein Plakat über mühsames Wasserholen durch Frauen an einem zu trockenen afrikanischen Ort sein – und damit wäre über das Bild schon alles gesagt, hätte es jemand in dieser Umgebung auch aufgenommen. Angeblich aber soll es erst einen Tag vor Erscheinen der genannten Zeitung in dem ionischen Küstenort Melito di Porto Salvo entstanden sein, Ecke Via Enrico Berlinguer / Via Madonnuzza mit einem stillgelegten Karussell auf leerem Grundstück; und auf einem der wie galoppierenden Pferdchen soll laut einem Anwohner eine junge Hochgewachsene von dunkler Haut – una giovane donna alta dalla pelle scura – gesessen haben, und das sogar übermütig, so der Zeuge, der sein Allerweltsgerät gezückt hatte, um den Tatbestand im Bild festzuhalten. Dabei herausgekommen sei jedoch das gänzlich andere, afrikanische Motiv, was man nur glauben oder nicht glauben kann. Als durchaus menschenmöglich erschien es mir allerdings, dass sich eine junge Frau auf ihrer Suche nach einem besseren Leben oder dem Glück aus purem Übermut auf eine Attraktion dieser Art am Wegrand setzt.

Neben dem Buschlandbild mit einer Wasserträgerin im Hintergrund gab es noch ein zweites Foto auf der Frontseite der Zeitung, eins, das später die Polizei von dem Karussell gemacht hatte, freilich ohne die Illegale, wie sie offiziell hieß, die hochgewachsene Fremde, die der Anwohner gesehen und fotografiert haben will, nur dass jenes so andere Bild zurückblieb. Das Karussell auf dem Polizeifoto war in kläglichem Zustand, einen ebenso kläglichen Eindruck machte die Straße dahinter; deutlich zu sehen am linken oberen Bildrand das Schild mit dem Namen des tragisch-legendären Generalsekretärs der Kommunistischen Partei – eines Landes, dachte ich, das er wohl kaum mehr wiedererkennen würde keine vierzig Jahre nach dessen Tod. Das unstrittige, von der Polizei gemachte Foto war also ein Bild des Jammers, während das andere solche Rätsel aufgab, dass es der Anwohner und Besitzer des Grundstücks mit dem Karussell darauf an den Leiter der örtlichen Carabinieri geschickt hat, von wo es seinen Weg in die Gazzetta del Sud nahm und damit zu mir, wenige Schritte unterhalb des Lungomare von Reggio mit Blick auf Sizilien an einem der glühendsten Tage des diesjährigen Sommers, der bekanntlich alle Hitzerekorde in den Schatten gestellt hat.

All das war vor zwei Monaten, Mitte August, genauer kurz nach Mariä Himmelfahrt – oder Ferragosto, wie dieser Tag dort heißt –, und auch mein Kauf der Zeitung hatte etwas mit der Hitze zu tun: Er geschah aus Auflehnung gegen die eigene Agonie, eben eine Zeitung in Händen zu halten und wenigstens die Bildunterschriften in fremder Sprache zu erfassen – einer Sprache, in der ich einiges verstehe und leider wenig zu sagen imstande bin, die ich aber ihrem Ton nach im Ganzen liebe. Und das hat dazu geführt, mich auch in den Artikel zu den zwei Bildern etwas einzulesen, und zwar im Halbschatten einer zerzausten Palme vor einer Badeanstalt, der heruntergekommensten, die man sich vorstellen kann. Auf fast jeder der ausgebleichten Kabinentüren gab es die immer gleiche Botschaft in Form einer Kritzelei: das vom Manne gelegentlich Abstehende, samt gestrichelter Fontänen – hier nur deshalb erwähnt, weil vor gut zehn Jahren, die Kabinentüren damals noch von unschuldigem Weiß, die für den Menschen meines Lebens gehaltene Frau auf den Stufen zu einer der Kabinen gesessen hatte, in einem schulterfreien Kleid, obwohl es kühl gewesen war an dem Tag, bloß ihr nicht. Sie hat mich vor einigen Monaten verlassen, und der Grund für eine Zugreise bis zur Meerenge zwischen Reggio und Messina ist für nüchtern Denkende wohl kaum verständlich: Damals hatten wir Kalabrien als Verliebte bereist, per Mietwagen mit einem anderen Paar, und die neuerliche Reise sollte dazu dienen, den anhaltenden Schmerz des Verlassenen durch einen noch ärgeren, aktuelleren Schmerz, den des Wiedersehens mit den Orten des anfänglichen Glücks, zu beenden. Sicher keine Methode, die Psychologen empfehlen würden, eher schon einem Glauben verbundene, mit sich selbst auf Kriegsfuß stehende Leute, die mir näher sind – ich war, um das hier gleich zu sagen, viele Jahre bei einer entsprechenden Zeitung, der Christlichen Stimme, mit meinen immer weltlicheren Beiträgen einer der Totengräber des Blattes. Glauben ist Glaubenssache, und wenn es eine Seele gibt, ist sie nicht von dieser Welt. In die Welt gesetzt aber haben wir Redakteure das Gegenteil, als herrenlose Propheten.

Die Reise durch Kalabrien mit dem anderen Paar hatte im Mai stattgefunden, bei wie gesagt noch kühlem Wetter, aber was spielt das für eine Rolle, wenn zwei das Gefühl haben, ihr wunderbares gemeinsames Leben würde damit beginnen. Nein, eher hat dabei eine Rolle gespielt, dass es eine Autoreise mit einem Neurologen am Steuer war, einem Kenner des Gehirns, der meinte, die Liebe sei höchstens dort dingfest zu machen. Abends beim Wein, und er war auch Weinkenner, zudem im Leben der Bienen zu Hause, hielt er ineinander verschränkte Vorträge über das Gehirn und die Gewohnheiten der Bienen sowie den Anbau von Wein, Vorträge, die anderentags im Auto weitergingen, sanft korrigiert von seiner Frau, einer Professorin auf dem Gebiet der kleinsten Teilchen, dazu an Kultur jeder Art interessiert.

Und nun also wieder Kalabrien, auch wieder ein Mietwagen, nur viel kleiner, und die jetzt geplante Fahrt in glühender Hitze. Noch hatte ich den Wagen nicht abgeholt und bin mit der Gazzetta del Sud in der Hand sozusagen frei am Lungomare entlanggelaufen, wo hinter der alten Badeanstalt tagsüber ein Riesenrad reglos in der Sonne stand, während ein paar Schritte weiter, vor dem Museum für Altertümer, so gut wie reglose Afrikaner Flaschen mit eisgekühltem Wasser anboten. Ich hatte eine der kleinen Flaschen gekauft, vor dem Besuch des Museums, in dem ich die beiden vor Riace im flachen Meer entdeckten und durch den sandigen Grund bestens erhaltenen Bronzekrieger noch einmal lange betrachtet habe, wie damals mit meiner neuen Liebe, sie als Physiotherapeutin mit besonderem Interesse für die so sichtbare, aber nach ihrem Dafürhalten entspannte Muskulatur der beiden Krieger.

Die Flasche war schon halb getrunken, als ich nach dem Aufenthalt im Museum den Artikel zu den Fotos auf der Frontseite der Zeitung doch im Ganzen zu lesen versuchte und so allmählich erfasste, was dort stand, eben dass jenes Foto einer Wasserträgerin im Buschland völlig unerklärlich sei, aber der namentlich genannte Anwohner, der die hochgewachsene Fremde auf dem Karussellwrack aufgenommen hatte, als verdienter Mitbürger – concittadino meritevole – über jedem Verdacht eines Trickbetrugs stehe, um sich damit interessant zu machen, wie es dort hieß. Es war ein langsames Lesen mit Hilfe des Wörterbuchs, und am Ende war die Flasche leer, und ich kaufte bei den reglosen Afrikanern eine neue, um sie mit Genuss auf dem nunmehr in Betrieb genommenen Riesenrad zu trinken, den Blick dabei auf Sizilien gerichtet, auf den schon seit Tagen wieder einmal Glut verschleudernden Ätna, aus der Ferne gesehen in Strichelfontänen wie die auf den Badeanstalttüren, nur viel größer und viel schöner.

2

Genussvolles Trinken und der Blick auf etwas Entfesseltes, das einem aber nichts anhaben kann, sind Privilegien, die unsereiner, grob gesagt nördlich der Alpen zu Hause, kaum noch wahrnimmt. Südlich davon kann es schon anders aussehen, und einige Breitengrade über dem Äquator ist fließendes Trinkwasser bereits die Ausnahme, und ein chaotisches Geschehen, das man verfolgt, ohne in Mitleidenschaft gezogen zu werden, eine Illusion – gemeint das Geschehen in einem afrikanischen Grenzort, in dem ich mich seit kurzem aufhalte, um diesen Bericht zu schreiben.

Natürlich hat der Ort einen Namen, wie ja auch der Berichtende einen Namen hat, aber beide Namen sind Schall und Rauch, wenn es darum geht, sich an das zu erinnern, was mich hierhergeführt hat. Und weit mehr als der Name des Ortes spielt seine Lage eine Rolle, nämlich an einem Fluss, anscheinend ideal, was die Wasserversorgung betrifft, nur ist es der Grenzfluss zur umkämpftesten Provinz des Nachbarlandes, umkämpft wegen der dortigen Bodenschätze. Alle Abwässer aus den Minen landen im Fluss, und immer wieder sollen auch Leichen unter der Grenzbrücke hindurchtreiben; über diese gesicherte Brücke führt eine der wenigen Verkehrsverbindungen ins Nachbarland, die Straße, die auch Durchgangsstraße durch den Ort ist – der mir nur langsam vertrauter wird.

Die meisten der rohbauhaften Häuser und Wellblechhütten und auch das einzige kleine, noch im Bau befindliche Hotel, zu erkennen nur an einem selbstgefertigten Schild mit den aufgepinselten Worten Moses’ Hotel, New Private Rooms, drängen sich an dieser Straße aus rötlichem Lehm; und das hatte von Anfang an den Vorteil, dass von einem Zimmer im oberen Stock dieses Hotels im Werden, dem bisher einzig bewohnbaren Zimmer mit einem noch nicht ganz geheuren Balkon, an seinen Vorderecken gestützt von gestapelten Hohlziegeln, doch viel Interessantes zu sehen ist, in den Abendstunden sogar ein entfesseltes Geschehen. Das heißt, man hat auch hier etwas im Blick oder fast vor Augen, das einem nichts anhaben kann – vor meinen Augen, die sich freilich täuschen können, nur sehen, was mir als typisch erscheint, als lohnend genug, um es wiederzugeben.

Da wäre zum Beispiel ein alter Scherenschleifer mit einem ebenso alten Fahrrad, das, wenn es hinten aufgebockt ist und er die Pedale bewegt, einen Schleifstein über dem Gepäckträger antreibt. Er hat mich, den Fremden, bisher so gut wie gar nicht beachtet, wenn nicht bewusst übersehen, trotz meines zaghaften Winkens, wenn er den Blick hebt, und des Interesses an seiner Arbeit, wie er da funkensprühend Messer nachschleift und auch Schlüssel anfertigt, ja sogar, fast nebenbei, Kinderspielzeug aus alten Drähten biegt, das alles am Rande der Durchgangsstraße, wo jeden Morgen ein Marktbetrieb herrscht und sich vom späteren Nachmittag an ein Rückstau von Lastwagen bildet, die vor der Nacht die Grenzbrücke passieren wollen; der Scherenschleifer räumt dann seinen Platz, und gestern hat er mir, eine Premiere, noch ein leichtes Grußzeichen gemacht.

Nur nach und nach gewöhnen sich die Leute hier an den doch sehr abweichenden Anblick meiner Person, was auch daran liegt, dass ich das Rohbauhotel tagsüber kaum verlasse. Noch in der kurzen Dämmerung, wenn sich die Laster vor der Grenzbrücke über den Fluss schon bis in den Ort stauen – der Fluss so verschmutzt, dass die Besorgteren ihr Wasser aus dem Busch holen, wo es Brunnenlöcher gibt –, sitze ich in der Tür zum Balkon und schaue zum Abendhimmel, den Schlieren aus Tausenden von Flughunden, die dorthin ziehen, wo die Schwerlaster hinwollen, ins Nachbarland, Laster mit Tanks voll Kerosin, mit Ladeflächen voller Zementsäcke oder alten Autoteilen, während aus der Gegenrichtung Transporte mit riesigen Baumstämmen kommen, mit magerem Vieh, und manchmal ein Karren nur mit geräucherten Fischköpfen, wie man sie hier am Straßenrand geröstet bekommt. Gekocht wird den ganzen Tag, und sobald gegen Abend der Lastwagenstau in den Ort zurückreicht, sieht man Mädchen oder junge Frauen in blauen Overalls, in der einen Hand Spieße mit gegrilltem Hähnchenfleisch, in der anderen einen Eimer mit Getränkedosen. Beides verkaufen sie an die Fahrer, die von weit her kommen; das Fleisch aber stammt aus einer nahen Geflügelfarm, die Chinesen gehört, ebenso die Grillstände. Die jungen Frauen arbeiten für die Chinesen, und natürlich kommt es vor, dass manche Fahrer ein Extrageld bieten, wenn sich die Frauen auch gleich mit verkaufen, als das Fleisch, das ihnen gehört und nicht den Chinesen. Woher ich das alles habe? Von der, die auf einem der Pferde des stillgelegten Karussells in Melito di Porto Salvo, Via Berlinguer / Madonnuzza (Letzteres ist eine Verballhornung der Madonna), vergeblich fotografiert worden ist, im Folgenden Die Afrikanerin genannt – wobei ich ihren Namen selbstverständlich kenne, allerdings für zu klangvoll halte, für zu bestechend, um ihn bei jeder Gelegenheit zu verwenden, als sollte damit Stimmung gemacht werden für sie; stattdessen lieber die Gefahr, dass man mir Verallgemeinerung vorhält.

Namen gehören auch eher in Romane, sie sind deren Lyrik, ganz wegfallen können sie hier freilich nicht, schon wegen der Übersichtlichkeit, und so bleibt der Effekt, dass der Name einer Person Bilder hervorruft, noch ehe im Einzelnen etwas zu ihr gesagt ist, innerhalb eines Berichts in eigener Sache zweifellos problematisch. Das Ich hat alles zu entscheiden, auch den Umgang mit sich selbst und dem eigenen Namen; es ist ein einsames Entscheiden in der ersten Person Singular, eins aus der isolierten, unnatürlichen Ichwelt, und es gibt dabei keine Behauptungen von Gewissheit, wie sie beim Entwerfen eines Romans und seiner Figuren möglich sind, es gibt nur die Gefühle – und die im Augenblick klarsten, so klar, also würde ich nicht in eigener Sache berichten, betreffen die Ausgangspunkte des hier zu Erzählenden.

Der erste liegt ein halbes Jahr zurück und fällt auf den Abend des Karfreitags, an dem mir meine Begleiterin durch die vergangenen zehn Jahre eröffnet hat, dass es in ihrem Leben einen anderen Mann gebe und sie folglich frei sein müsse, ohne Verpflichtungen mir gegenüber, ein bewusst auf diesen Tag gelegtes Geständnis, um mich davon abzuhalten, sie billigerweise Verräterin zu nennen, einen weiblichen Judas. Der zweite Ausgangspunkt ist nicht auf einen bestimmten Tag zu datieren und liegt mehr als einen Monat zurück, irgendwo in den beiden letzten Augustwochen, die kaum andere Meldungen geliefert haben als solche über die Hitze und ihre Folgen. Alles Leben ist ja in diesem Spätsommer dahingekrochen, und unseren Nachrichtenverbreitern blieb nur, aus Mücken Elefanten zu machen – ich sage das, weil ich nicht mehr zu dieser Gruppe gehöre, wenn es je der Fall war. Die Zeitung, die mich gut zwanzig Jahre lang über Wasser gehalten hatte, war eben eine kirchliche, überkonfessionell und eher mit dem Sinn des Lebens im Programm als dem Leben, was der Redaktionskern – vier halbstudierte Männer, zwei ausstudierte Frauen – nur zunehmend vergessen hat. Statt Glaubensnöten nachzugehen, wurden Meinungen zu allem und jedem verbreitet, vornehmlich von den Halbstudierten, häufig gegen die Bedenken der beiden Frauen. Verpackt wurden die Meinungen in Geschichten, zunächst angenehm zu lesen, bis das dicke Ende kam, jeder einfach hinschrieb, was er dachte, um Leserinnen und Leser der Zeitung entweder vor den Kopf zu stoßen oder zu hymnischen Mails zu verleiten. Kurzum, ich kenne mich aus mit Dramaturgie – etwas, das mich auch ohne feste Stelle noch bis zu jenem Karfreitag in einer Balance gehalten hatte, verlorengegangen erst, als sich meine Lebensgefährtin – Lydia, der Name auf jeden Fall muss sein – von mir losgesagt hat.

Lebensgefährtin, ein Verlegenheitswort, um sich andere, schmerzlichere Worte zu ersparen, nicht Frau meines Lebens oder meiner Träume sagen zu müssen; aber genau das war sie, so ist sie vor meiner Erinnerungstour durch Kalabrien noch in mir präsent gewesen: als die, die ich versäumt hatte zu heiraten, Jahr für Jahr, wie ich auch versäumt hatte, mit ihr ein Kind zu zeugen. Wir hatten nie eine Wohnung geteilt, und so nah wir uns auch waren, blieb es doch ein Kreisen um sich selbst; nur ist Lydia darin immer weniger aufgegangen, was mir wiederum immer mehr entgangen ist. Ich rede von den letzten zwei Jahren, in denen sie auf ihrem Gebiet Karriere gemacht hat, mit Händen, die Verspannungen ertasten, wo Betroffene noch gar nichts spüren, aber auch Schmerzen gleichsam in sich aufnehmen können und damit den Geplagten abnehmen. Einer dieser Geplagten aber war Hauptabteilungsleiter in der bedeutendsten Rundfunkanstalt weit und breit, mit einem gehobenen Programm für Nachtmenschen, in das Lydia mich als freien Mitarbeiter hatte hieven können (buchstäblich unter der Hand beim Entkrampfen eines Bandscheibenprolapses). Die Dinge standen damit wieder besser für mich, bis der von Schmerzen Erlöste einem höchst prominenten Kollegen aus dem Reich der Bilder, also des Fernsehens, Lydia als letzte Rettung für dessen Rücken empfahl. Und sie hat diesen Rücken einschließlich HWS-Syndrom so weit stabilisiert, dass Benedikt Cordes – noch ein unumgänglicher Name, wie ein Titel für alles Wahre und Gute, vom Tierwohl über die Aufdeckung von Komplotts bis zur gerechten Sprache für alle Geschlechter – seine TV-Mission als Lebens- und Welterklärer fortzusetzen imstande war, sogar mit der Last einer schusssicheren Weste; und seit Einrenkung der Wirbel, darauf wollte ich hinaus, auch in Begleitung seiner Physiotherapeutin, damit sie ihm notfalls beistehen könnte, und das in jeder Hinsicht.

Ein gewisses Ressentiment gegenüber diesem Mann lässt sich also kaum bestreiten, gepaart allerdings mit einer stillen Bewunderung. Cordes war für mich, schon bevor er in Lydias Leben getreten ist, der Meister der symbolischen Bilder, dazu ein Conférencier des Weltgeschehens vor jeweils beredter Kulisse – und der worauf auch immer fußende Artikel auf der Frontseite einer kalabrischen Zeitung von einer aus dem Ionischen Meer geretteten jungen Afrikanerin, die andere Bilder hinterlässt als die von ihr aufgenommenen, hätte ihn mehr als interessiert: Das war einen Tag nach Erscheinen des Beitrags erstmals ein kurzer Gedanke. Ich hatte nämlich auf dem Weg zu der Mietwagenfirma, um das vorbestellte Auto für meine Tour abzuholen, die neueste Ausgabe der Gazzetta del Sud gekauft und sah zu meinem Erstaunen, dass die Vortagsgeschichte schon erste Wellen schlug. Auf den Artikel hin hatte sich ein bekannter Pressefotograf gemeldet, der für eine Reportage an Bord eines Küstenwachschiffs, der Diciotti, gewesen war; dort hatte er von einigen der aus dem Meer Geretteten, darunter die Hochgewachsene, die später auf dem Karussell saß, Bilder gemacht – beeindruckende Porträts, wie es in der Zeitung hieß, bis auf ein Bild, das nichts weiter als einen Dornbusch unter weißschleirigem Himmel zeigte, ein für den gestandenen Fotografen so unerklärliches Phänomen, dass er es ohne den Artikel mit den zwei Fotos (Wasserträgerin im Buschland u. stillgelegtes Karussell in Melito di Porto Salvo) aus Scham für sich behalten hätte.

All das las ich, wie gesagt, auf dem Weg zu der Mietwagenniederlassung, bei mir eine Reisetasche für zwei Wochen, und hatte diese Augenblicksidee, es könnte einem wie Benedikt Cordes keine Ruhe lassen, würde das Ganze noch weitere Wellen schlagen und er erfahren, dass eine junge Afrikanerin auf der Flucht – für Leute wie ihn ja immer ein Thema – frei über das Bild von sich bestimmen könnte, also in der Lage wäre, es so für sich zu behalten, wie man einen Gedanken für sich behält (Die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen – ich erinnere nur an eins unserer schönsten alten Lieder), während dieser doch kaum zu glaubende Zeitungsartikel auf meinem langsamen Gang in schon heißer Vormittagssonne bei mir ein fast vergessenes Sehnen hervorgerufen hat: das nach etwas ganz und gar Unverdorbenem.

Mein Mietwagen, abgeholt in der Nähe des kleinen Flughafens von Reggio, war ein weißer Fiat cinquecento in der sparsamsten Ausführung, ohne Automatik, ohne Navigation, ohne Klimaanlage, dafür aber, bei entsprechender Zuzahlung, mit der Möglichkeit, ihn nach einer Fahrt durch Kalabrien und Kampanien in Rom neben dem Bahnhof Termini wieder abzugeben, das hieß nach Wiederholung der Route, die ich zehn Jahre zuvor mit Lydia und dem anderen Paar, der Neurologe als einzig eingetragener Fahrer stets am Steuer, täglich mit Interessantem über das Hirn, den Wein und das Dasein der Bienen, zurückgelegt hatte. Und nun saß ich selbst am Steuer, schon etwas ungeübt, da ich kein Auto mehr besitze, aber allein die kurze Strecke nach Melito di Porto Salvo entlang der ionischen Küste hatte mir wieder Sicherheit gegeben; auf dem Nebensitz lag eine Straßenkarte des ganzen Landes, darin umringelt die Orte der alten Route, und die kleine Küstenstadt befand sich sogar in der Nähe unseres damaligen ersten Ziels.

Ich hatte das ziemlich trostlose Melito gegen Mittag erreicht, noch vor dem Ersterben allen Lebens für Stunden, mich zu der erwähnten Straßenecke durchgefragt und war dort ausgestiegen, um mir das stillgelegte Kinderkarussell anzusehen. Das heißt, es gab einen Plan, der mit den Artikeln in der Gazzetta del Sud zu tun hatte, einen Plan in Verbindung mit meiner angespannten beruflichen Situation, eben nur dank Lydias Vermittlung an dem Radioprogramm für Menschen, die nachts keinen Schlaf finden, mitwirken zu können – eine Tatsache, die sie bei ihrer Trennung von mir ins Spiel gebracht hat: Sie habe einiges für mich getan, nun sollte ich sie auch ziehenlassen. Sieh mal, ich mag diesen Mann, sagte sie. Cordes hat Mut, er hat Gespür, und er könnte ja ohne mich gar nicht mehr so durch die Welt turnen und etwa von einem Panzer herunter den Leuten bei uns erzählen, was sie vom Krieg zu halten haben – er braucht mich! Das hatte sie wörtlich ausgerufen, er braucht mich!, und vorher über ihn geredet, als hätte ich nie Cordes’ Welt gesehen, an keinem zweiten Dienstagabend mir das angetan. Und außerdem, sagte sie noch, könntest du ja mal in einem deiner Radiobeiträge darüber nachdenken, wo für eine Frau in meinem Alter (Anfang März hatten wir noch ihren Vierundvierzigsten gefeiert) das Lebensglück liegt, wenn es kein Kind gibt und nicht einmal mehr eine Katze (die es als Ersatz für ein kleines Menschenwesen drei Jahre lang gegeben hatte, dann war sie, sozusagen noch als halbes Kind, an Krebs gestorben, ein Drama).

Aber Lydias Wunschbeitrag ist ein Wunsch geblieben, er hätte auch nicht in das Konzept der Sendung gepasst. Da ging es, zwischen kurzen Strecken feinsinniger Musik, um möglichst ausgefallene menschliche Geschichten, darunter auch solche, die mysteriös sind und Schlaflose so in ihren Bann ziehen, dass sie den Übergang zwischen Wachen und Träumen gar nicht bemerken. Und so gesehen hatte ich bei der Ankunft in der kleinen Küstenstadt nur eins im Sinn: der Person, von der es bisher nur zwei falsche Bilder gab, auf die Spur zu kommen, bevor Presse und Fernsehen oder gar die Behörden sie am Wickel hätten und nur noch von Wunder oder Betrug die Rede wäre, während ich von etwas ausgegangen bin, das echtes Kopfzerbrechen bereitet und, will man es so begreifen, dass man davon erzählen kann, viel Geduld verlangt. Mein Vorgehen in der Sache war zunächst recht stur, nämlich trotz sengender Mittagssonne an der bewussten Straßenecke mit einem Allerweltsgerät neuester Art – zu dem mir noch die geraten hatte, die nun eigene Wege ging – Aufnahmen von dem Karussell zu machen. An einen großen toten Paradiesvogel erinnernd, stand es dort im verdorrten Gras, und ich wollte eben über einen niederen Zaun steigen, um einmal selbst auf einem der im Sprung begriffenen Pferdchen zu sitzen, vielleicht auch übermütig oder persuntuoso, wie es geheißen hatte, als ein schon älterer Mann, älter als ich, aber mit noch beneidenswert vollem Haar, auf mich zukam und in die Mittagsstille rief, was ich hier zu suchen habe – wie sich schnell herausgestellt hat, der Anwohner, der das spätere Zeitungsfoto an die örtliche Polizei geschickt hatte. Sein Auftritt war eher theatralisch als empört, im Grunde eitel, und folglich hat es ausgereicht, ihn als prominenten, in der Zeitung genannten Zeugen anzusprechen, um zu erfahren, was es von seiner Seite noch zu erfahren gab, und das war nicht wenig.

Die erst kürzlich aus dem Ionischen Meer gerettete Afrikanerin war, wenn ich ihn richtig verstanden hatte, aus einem Auffanglager am Rande von Reggio entwichen, und zwar in der Agonie des Ferragosto-Feiertags, an dem bekanntlich alles Leben im Land ruht und sich selbst Wachleute des Lagers einige Stunden am nahen Meer gegönnt haben. Dadurch, sagte der Anwohner, sei nicht nur die junge Hochgewachsene aus dem Lager gelangt, sondern auch noch vier weitere von dem Küstenwachschiff Diciotti aus dem Meer Geholte. Und mit gedämpfter Stimme fügte er hinzu, dass sich bereits ein Besatzungsmitglied der Diciotti für ein Selfie neben die so Auffallende, Gazellenartige gestellt habe, um dann aber, nur Gott weiß, warum, das Bild eines afrikanischen Paars vor einer Kioskbude an seine Kameraden hier in Melito zu schicken. Und einer dieser Kameraden, fügte der Mann mit dem noch so vollen Haar hinzu, sei sein Neffe, deshalb kenne er das unerklärliche Bild, was er nur mir, einem aus dem Land von BMW und Mercedes, anvertrauen würde und keinem von der hiesigen Zeitung, weil es der Besatzung von Küstenwachschiffen verboten sei, Selfies mit Geretteten zu machen.

Ich hatte also einen Bonus, obwohl mir beide Automarken gleichgültig waren, und dieser Bonus ließ ihn noch sagen, dass sein Herz geklopft habe bei ihrem Anblick auf dem Karussell. Sie sei ihm da vorgekommen wie eine junge, anmutige Hochspringerin – come una giovane graziosa con un fisico da altista –, sogar in einem alten Sportanzug aus zwei Teilen, weiße Hose, rote Jacke, dazu mit viel zu kurzem, sicher selbstgeschnittenem Haar, was er beurteilen könne, weil er Frisör gewesen sei. Daraufhin zeigte ich Bewunderung für seine Haarpracht, echte sogar, und bekam noch einen Tipp – Pentedattilo, ein Geisterort, nur sechzehn Kilometer entfernt, für Illegale die beste Zuflucht.

Es gab also schon drei unerklärliche Bilder (die Wasserträgerin im Buschland, klein im Hintergrund, der Dornbusch unter schleirigem Himmel, das afrikanische Paar vor einer Kioskbude), und nur zwei Tage nach Erscheinen der ersten Meldung in der kalabrischen Zeitung über eine aus dem Meer Gerettete, die sich nicht abbilden lässt, fand sich in dem überregionalen, durchaus seriösen Blatt La Repubblica, und das ebenfalls auf der Titelseite, ein Artikel zu dem Vorfall, unbebildert als reine Meldung aus dem tiefen, für allerlei Abwegiges in Frage kommenden Süden des Landes, ein Einspalter unter der Überschrift Miracolo o frode?, Wunder oder Betrug? Und ich kann hier gleich festhalten, dass dieser Artikel der Auftakt für eine sich binnen weniger Tage aufschaukelnde Welle hysterischer Vermutungen war: vor allem die, die ihr Geschäft mit Bildern machen, der Gelbblätterwald und das Fernsehen, spekulierten über eine, die sich jeder Umwandlung in Nullen und Einsen zu entziehen schien, und setzten ihre Leute auf sie an, während ich mich noch vor der allgemeinen Hysterie auf die Suche nach ihr gemacht hatte.

Wunder oder Betrug, das war die Frage, die man sich stellte, aber schon bei der Besatzung der Diciotti, durchweg glaubwürdigen Offiziersanwärtern, wie es im lokalen Fernsehen hieß – ich hatte die glühende Mittagszeit in einer Caffè-Bar am toten Lungomare von Melito verbracht und Calabria TV gesehen –, war die Meinung darüber in Richtung Betrug gegangen; nur der professionelle Fotograf, der für eine Bildreportage mit an Bord gewesen war, äußerte sich zurückhaltend gegenüber der Interviewerin des Lokalsenders: Auch wenn er sich das Bild von einem Dornbusch anstelle der Afrikanerin in einer roten, malerische Falten werfenden Decke mit dem Emblem des Roten Kreuzes nicht erklären könne, würde er weder von Betrug noch von Wunder sprechen, eher von einem Phänomen, für das es eben noch keine Erklärung gebe. Ein, wie gesagt, zurückhaltender Mann, bekannt für seine stillen, auf das Wesentliche beschränkten Fotos. Weniger zurückhaltend ging es dagegen in der neuesten Ausgabe der Gazzetta del Sud zu: Dort war schon von einer raffinierten PR-Aktion die Rede, von Werbeleuten, die aus dem Aussehen der Afrikanerin mit dem Bildertrick ihr Kapital schlagen wollten, während der Autor in La Repubblica, ebenfalls der neuesten Ausgabe, zu einem Schlusssatz aus der höheren Vernunft des überregionalen Blattes gefunden hatte: Da müsse man doch sehr an eine Story denken, die mit den Temperaturen in diesem Sommer zu tun habe, der allgemeinen Sehnsucht nach etwas Erfrischendem, nämlich einem Wunder.

Eine Sicht, die man teilen konnte, wobei ich aber eher auf Seiten der Zurückhaltung war, überzeugt davon, dass wir von dem, was zwischen Himmel und Erde ist, höchstens einen Bruchteil wissen, also für etwas Unerklärliches einfach momentan keine Erklärung haben, was es jedoch nicht erlaubt zu sagen, dass es keine gebe. Schließlich hat es auch lange keine Erklärung für Blitz und Donner gegeben, bis dann eine gefunden war; wenn es aber blitzt und donnert, erschrecken wir dennoch. Das Nicht-Geheure hat sich gehalten, es steht über jedem Wissen: Mit diesem Gedanken oder eher in diesem Gefühl hatte ich mich am späteren Nachmittag bei unverminderter Hitze auf den Weg gemacht in dem kleinen Fiat, einen Weg ins gleich schroff bergige Inland, auf einem in der Karte weiß eingetragenen Nebensträßchen, teils ohne Belag und mit nur einem rostigen Hinweisschild zu dem Geisterort – den schon bei der damaligen Tour die an allem Kulturellen so interessierte Frau des Neurologen auf ihrem Zettel gehabt hatte.

Pentedattilo hätte die erste Station auf der ersten Fahrt mit dem Neurologen am Steuer sein sollen, nur war es eine Fahrt in strömendem Regen, bei der sich Lydia und ich leise, aber doch hörbar darüber gezankt haben, ob man einander die Zahl der Vorgänger beziehungsweise Vorgängerinnen nennen sollte, bis wir aus berufenem Mund, dem der Professorin für kleinste Teilchen, erklärt bekamen, dass sich die Moleküle des menschlichen Körpers regelmäßig verflüchtigten, wir daher mit gänzlich anderen Körpern als den vormaligen hinten im Wagen säßen – also Schwamm drüber, was unsere alten Moleküle so getrieben hätten! Eine Theorie wohl auch zur eigenen Beruhigung, weil ihr Mann ein Auge auf Lydia geworfen hatte, und Lydia wiederum diese ganze Reise mit dem Vorträge haltenden Neurologen nur mitmachte, weil sie von ihm rückenleidende Patienten zugeschanzt bekam. Seiner Frau war dieser Zusammenhang klar, und sie hielt sich ganz an mich, wenn es darum ging, die kulturellen Höhepunkte auszukosten.

Einen ersten Beitrag in der Hinsicht hatte ich schon im Museum von Reggio geleistet, und der zweite, das Geisterdorf Pentedattilo, gelegen unterhalb von fünf Felsspitzen, ist dann buchstäblich ins Wasser gefallen, weil der Regen nicht nachließ. Wir hatten schon auf der Abzweigung zu dem Ziel kehrtgemacht und sind auf der Straße Richtung Taranto entlang einer immer öderen Küste im Regen weiter und weiter gefahren, bis es dunkel wurde und der Neurologe das einzige Hotel mit einem erleuchteten Schild ansteuerte, einen sicher von schwärzestem Geld finanzierten schlossartigen Neubau, davor die Straße, ein Bahndamm und der trostlose Strand, ein Hotel für Gangsterhochzeiten, in dem Lydia und ich nach einem überteuerten Essen unter pikanten Deckengemälden ebenfalls unter einem Deckengemälde unsere aktuellen Moleküle aufeinander losgelassen haben – womit auch gesagt sein soll, dass ich nach der halbstündigen Fahrt das verlassene Pentedattilo nicht zum zweiten, sondern zum ersten Mal hoch über der an einem leeren Parkplatz endenden Straße im Abendlicht sah, wie an die hinter ihm aufragenden Felswände geheftet.

Offenbar war ich alleiniger Besucher dieses wie aus dem Fels geschlagenen Geisterortes samt einer kleinen trutzigen Kirche, der einzige auf einem steilen Weg in engen Kehren bis zu den ersten Häusern mit ihren lochartig offenen Fenstern, in einer Stille, die mir noch stiller vorkam, wenn vereinzelt ein Vogel pfiff, um gleich wieder zu verstummen. Ein gottverlassenes Felsennest war Pentedattilo, bedrängt von Kakteen und Agaven, aber mit weiten Blicken in die Landschaft, an einer Stelle auf einem fast trockenen Flusslauf, und dort lagerten vier vermutlich Dunkelhäutige auf den hellen Kieseln, nah an einem Rinnsal inmitten des Flussbetts. Aus der Ferne gesehen, schien es leicht zu sein, mit dem Auto dorthin zu kommen, dem war dann aber nicht so; ich habe mich auf Schotterwegen zwischen hohem Gestrüpp verfahren und bin bei einer Handvoll wie ineinandergeschobener Häuser gelandet, in einem sogar eine Bar, neben dem Eingang zwei Alte mit Mützen auf Plastikstühlen.

Auch der Mann hinter dem Tresen hatte etwas Altes, war aber eher müde als alt; er sah zu einem Fernsehschirm, der über dem Flaschenregal an der Wand hing, obwohl dort nur Werbung lief. Ich fragte ihn nach einem Weg zu dem Flussbett, dafür reichten drei Substantive und zwei Hände, und er beschrieb den Weg, ja machte sogar eine Skizze auf einer Papierserviette, als die Werbung endete und auf Calabria TV eine Vorabendsendung zu lokalen Geschehnissen vom Tage begann. Es ging zuerst um die Folgen der anhaltenden Trockenheit, den Niedrigststand der Stauseen und mögliche Reglementierungen des Wasserverbrauchs, dann kam bereits das Neueste über die, von der es kein zutreffendes Foto gab, nur Beschreibungen derer, die sie gesehen hatten. Und anhand dieser Beschreibungen war ein Phantombild erstellt worden, das auch gleich eingeblendet wurde, untertitelt mit Die Rätselhafte, l’enigmatica. Das Bild war koloriert und zeigte eine Mischung aus schwarzer Kriegerin und Discoqueen, und wenn ich mich nicht verhört habe, ließ es den ältlichen Mann am Tresen strega murmeln, Hexe. Ich dankte ihm für die Skizze und ging wieder zu dem Mietwagen. Und mit dem Gekritzel auf der Serviette als Navigation kam ich auf einem Weg zwischen brüchigem Schilf bis in Rufweite der vier Dunkelhäutigen von sonst wo, die es aber hierhergezogen hatte. Inzwischen saßen sie oberhalb des Flussbetts vor drei Zypressen, wie sie in dieser Gegend eher selten sind, und ich erinnere mich, ihnen schon beim Aussteigen aus dem Fiat so gewinkt zu haben wie einer, der Hilfe braucht.

Wir stammen ja alle von sonst wo, daran sei hier nur kurz erinnert. Man müsste seine Vorfahren bloß weit genug zurückverfolgen können, über das Biblische hinaus, und man stieße auf ruhelose, nach neuen Ufern Ausschau haltende Menschen, ob in den Hochlagen des heutigen Äthiopiens oder im Zweistromland oder entlang der Seen, aus denen der spätere Nil entspringt; ruhelos, nicht weil die Böden dort erschöpft gewesen wären, sondern die Idee von etwas Besserem anderswo unerschöpflich war – natürlich waren das keine Gedanken beim Aussteigen aus dem Wagen, sondern sind Überlegungen des hier Berichtenden, und doch gab es ein stilles Ahnen darum, wie man etwa auch beim Anblick greiser Leute immer die Ahnung hat, unabänderlich selbst auf einen Verfall zuzusteuern.

Ich sprach von drei Zypressen, die es in dieser Gegend eigentlich kaum gibt; aber sie standen dort, im selben geringen Abstand zueinander, so, dass sich ihre dunkeldichten Gestalten leicht und doch innig berührten. In gegenseitiger Anziehung, aber auch Achtung standen sie für mein Gefühl dort und gaben allem ringsherum ein Maß, der ballartigen Abendsonne über ihren Spitzen, dem fast trockenen Flussbett und der kleinen Gruppe in zusammengewürfelter Kleidung. Erst auf noch kürzere Distanz erfasste ich, dass es zwei Männer und zwei Frauen waren. Die Frauen falteten mit langsamen Bewegungen eine große Plane zu einem Bündel, also war man im Begriff, das Lager abzubrechen, um sich auf einen Nachtmarsch zu machen, was sonst. Ich nannte meinen Namen und stellte die einfachen Fragen, die sich Wanderer stellen, wenn sie einander begegnen, woher, wohin, wie lange schon unterwegs, Fragen, auf die ich, dank der Allerweltssprache, auch Antworten erhielt, die etwa Folgendes ergaben: Die vier waren illegale Erntehelfer, aber die Vermittler zwischen ihnen und den Landbesitzern bekamen allen Lohn in die Hände und zahlten kaum die Hälfte aus – sie waren Rechtlose, meist im Dunkeln unterwegs zum nächsten größeren Feld, um bei Tageslicht zu pflücken, was es noch zu pflücken gab. Nach der kurzen Unterhaltung erhoben sich die vier; die Männer strichen den Boden glatt, auf dem sie gesessen hatten, um Spuren zu verwischen, während die Frauen einander Fotos und Kartenausschnitte zeigten, ihre Geräte wie Kleinode in der Hand. Und da erst fragte ich nach einer jungen afrikanischen Frau, groß und mit kurzem Haar, eine in weißer Trainingshose und roter Jacke, ob sie die gesehen hätten, hier oder auf dem Weg hierher – was zunächst Blicke untereinander zur Folge gehabt hat, verstohlene, könnte man sagen, aber auch eine Kopfdrehung einer der Frauen in Richtung der fünf Felszacken, sodann ein Flüstern der beiden Männer und schließlich ein Verneinen mit Worten und Händen – was mir alles in allem gesagt hat, dass sie die Junge mit der Figur einer Hochspringerin gesehen hatten, ja sie sich wahrscheinlich noch in der Nähe aufhielt.

Ein Suchen nach ihr im abnehmenden Licht erschien mir aber wenig aussichtsreich, also galt es, irgendwo die Nacht zu verbringen, und ich fuhr zurück zu der Caffè-Bar, in der jetzt eine wie dort verbannte Bedienung am Tresen stand. Sie fragte ich nach einem Zimmer, so händeringend, dass sie gleich ein Telefonat führte, mit dem Resultat, dass es nur ein Haus weiter ein Zimmer gab, womöglich eigens für mich von den Bewohnern geräumt, weil etwas Geld winkte; in der Bar aber gab es kaltes Bier, ja sogar einen Schinken-Käse-Toast, wenn auch lustlos zubereitet von der Bedienung, die den ältlichen Müden abgelöst hatte. Und während ich noch aß und trank, erschien eine Frau mit blondiertem Haar, meine Wirtin für diese Nacht. Sie fragte, ob ich von einer Zeitung sei, und ich sagte No, worauf sie mit der Bedienung ein Gemurmel anfing, es ging wohl um Geld; danach führte sie mich zu dem Nebenhaus und dort in eine Kammer mit Einzelbett, in der dem Gast nur übrig blieb, sich auf der Stelle schlafen zu legen.

Ich erinnere mich an ein Gefühl von Erlösung beim Erwachen durch die erste Sonne. Waschen konnte man sich im Hof des Hauses, Kaffee gab es in der gerade geöffneten Bar, und so saß ich schon gegen acht Uhr wieder in dem Fiat und fuhr auf schmalen Straßen die Umgebung um den Berg mit den Felszacken ab. Immer wieder gab es Maisfelder bis nah an die Fahrbahn, mit schon vergilbten, aus den Kelchen drängenden Kolben, und bei einer Brücke über den fast wasserlosen Fluss stieg ich aus und sah mich um. Aber da war kein Mensch weit und breit, also entschloss ich mich, noch einmal zu dem verlassenen Pentedattilo zu fahren. Und wieder war der Parkplatz unterhalb des Felsenortes leer, wieder schien ich einziger Besucher zu sein. Außer mir gab es nur die Zikaden, die sich über die frühe Hitze, so klang es, empörten, aber nach der ersten Wegkehre aufwärts immerhin eine kleine Natter auf einem Mauerrest, die mich stehen bleiben ließ. Eingerollt lag sie da in der Sonne, mit delikatem Muster, und ich kam nicht umhin, an die Schlange aus dem ersten Buch Mose zu denken, listiger als alle Tiere auf dem Felde, ein von mir gern aufgegriffenes Wort, als die Christliche Stimme noch ihr dankbares Publikum hatte, und was zwischen den Zeilen meiner Beiträge stand, nicht wenige in Unruhe versetzen konnte – wo sind die Schlangen unter uns, wie sehen sie aus, und welche Früchte bieten sie uns an? Sind Amt und Würden etwa auch ein Apfel, und wer hat in ihn hineingebissen?

Die Natter ist dann in dem Mauerrest verschwunden, und ich bin den Pfad weiter aufwärtsgegangen, nun zwischen niederen, an den Fels gekrallten Kakteen. In engen Serpentinen, zu Recht so benannt, ging ich bis zu den wie mit dem Berg verwachsenen Häusern, alle aus demselben blassrötlichen Stein der Zinnen über dem Ort, ein Gehen in der Stille, bis auf den eigenen Atem – die Zikaden waren verstummt –, und in einem Licht, das halb blind machte. Dazu kam Schweiß, der mir in die Augen rann und alles verschwimmen ließ, auch eine Gestalt unweit der Kirche, eine in den Farben Weiß, Rot, Schwarz, mehr erfassten die Augen nicht, dann hatte sich das Bild in einiger Entfernung, wieder die eines Steinwurfs, auch schon verflüchtigt.

Zwar hatte ich meine Sonnenbrille im Wagen gelassen, aber eine kleine Flasche Wasser dabei, konnte mir also den Schweiß aus den Augen spülen und mit besserer Sicht weitergehen, vorbei an der spitztürmigen Kirche, hinter der es immer noch aufwärtsging, jetzt über Stufen aus losen Steinen, halb verdeckt von Agaven. Mehrfach hoben die Zikaden an und verstummten wieder, und in einer ihrer unerklärlichen Pausen erreichte ich einen seitlichen Felsvorsprung, vormals gesperrt durch einen Draht, der verrostet auf dem Boden lag und keinen mehr vom Betreten abhielt. Einen Fuß vor der anderen setzend, ging ich bis fast an die Kante und sah auf eine Art natürlicher Felsterrasse hinunter, in einer Tiefe, als schaute ich aus meiner langjährigen Wohnung im fünften Stock auf die Straße; daher brauchte es auch etwas Zeit, bis ich mehr erfasste als allein diese Tiefe, nämlich die zuvor nur schemenhaft wahrgenommene Gestalt am Rande des glitzrigen Gesteins.

Die, von der es nur Beschreibungen gab, stand dort unten in weißer Trainingshose und roter Jacke und sah zu mir hoch. Ihr Haar war mehr als kurz, es war wie hastig gekappt, und obwohl sie sozusagen fünf Stockwerke unter mir stand, wirkte sie noch hochgewachsen und schaute zu dem, der zu ihr heruntersah, mit einem Ausdruck, der gar nichts Aufschauendes hatte, eher etwas Abschätziges, jedenfalls in der Erinnerung. Ich sehe sie dort unten noch, wie sie unverwandt zu mir schaut, und komme auch nach einigem Nachdenken zu keinem anderen Schluss als dem, dass es dieser so abschätzige, wenn nicht geringschätzige Ausdruck war, der mich mein zu allem fähiges Gerät aus der Tasche ziehen ließ, erst noch mit der Idee, ein Bild von der Gestalt in der Tiefe zu machen, dann aber in dem Gefühl, all die Bilder von Lydia in dem Gerät, sicher Hunderte, auf einen Schlag tilgen zu können und mich dazu noch gleichsam unbewaffnet, mit leeren Händen zu zeigen.

Ich ließ das silbrige Gerät in der Sonne funkeln, nur mit zwei Fingern gehalten, ja ließ es pendeln und, wenn man so will, darauf ankommen, ob es mir aus den Fingern fällt – und genau das ist passiert, es ist in die Tiefe gefallen und auf dem Fels mit leisem Klirren so zerschellt, dass seine Bestandteile wegsprangen, ohne dass es mir etwas ausgemacht hätte. Nein, da war nur ein Erstaunen, als die Afrikanerin inmitten der winzigen Teile in die Hocke ging, während hinter mir ein Knacken die Stille unterbrach. Eine Katze hatte einen Plastikbecher, wie er für den Espresso an Buden benutzt wird, mit den Pfoten zerdrückt, und ich musste an Lydia denken – die sich einer solchen Geisterortbewohnerin zu Füßen geworfen hätte, nicht nur aus Katzenliebe, auch um ihr Aufs-Ganze-Gehen zu zeigen: Daran musste ich ebenfalls denken, als die Katze mit dem Becher im Maul verschwand. Und beim erneuten Blick in die Tiefe war auch die Afrikanerin verschwunden, als hätte ich sie mit offenen Augen erträumt.

Und zu Lydia wäre auch noch etwas zu sagen: Eine ihrer Stärken und zugleich Schwächen ist das Beharren auf dem ganz eigenen, unteilbaren Erleben eines nur weiblichen Glücks und Unglücks. Selbst die Sekunden höchster Lust waren allein ihre Sekunden und damit Teil der Tragik, die zu keinem Kind geführt hatte, bloß zu jener von Anfang an kränkelnden Tierheimkatze, bei deren Sterben durch eine Injektion Lydia sich die Lippen blutig gebissen hat. Und der Neurologe hatte schon auf unserer damaligen Fahrt einmal im Spaß gesagt, sie habe den Teufel im Leib – ich denke aber, er ist nur nicht ganz damit fertiggeworden, dass sie über die Spannungen im menschlichen Körper oft auf ihre Art mehr gewusst hat als er.

Die Afrikanerin war also verschwunden, aber musste noch in der Nähe sein, nur: Wie sucht man eine, die vielleicht damit aufgewachsen ist, sich in der Natur zu bewegen, imstande, lautlos von Deckung zu Deckung zu eilen oder mit einem Baum, wenn es sein muss, eins zu werden, die man fast streift im Vorbeigehen, ohne sie zu bemerken – Bilder und Gedanken, die sich ungebeten eingestellt haben und sich auch nicht ohne weiteres abschütteln ließen, höchstens im Nachhinein, etwa im Zuge dieser Zeilen, verleugnen, als wäre mir nichts dergleichen durch den Kopf gegangen. Nur war es aber der Fall, es gab diese Bilder und Gedanken, wie Symptome eines stillen Infekts, mit dem wiederum ich aufgewachsen bin: etwas, an das sich der Geist so gewöhnt hat wie der Körper an Krankheitserreger, mit denen er lebt.

Ja, das war mein Bild von ihr, noch bevor ich sie überhaupt richtig gesehen hatte: das einer jungen Afrikanerin, die sich schnell und geräuschlos bewegen kann und dazu noch so eins wird mit der Natur, dass man sie nicht mehr sieht, in das Dunkel zwischen zwei Zypressen eintaucht, wie sie bei sich zu Hause (ohne dass ich zu dem Zeitpunkt irgendetwas darüber gewusst hätte), wenn sie einen Verfolger abschütteln will – was ich ja letztlich war, ihr Verfolger –, im Einerlei des Buschlands verschwindet; und wenn ich hier so mir nichts, dir nichts Buschland sage, könnte das schon wieder Ausdruck jenes Erregers sein, der in der Sprache seinen Wirt hat, der ihn mästet, mit jedem unbedachten Wort. Andererseits muss aber auch nicht alles zur Sprache kommen, was sich einer gedacht hat auf seiner Suche nach einer Afrikanerin, von der er annahm, sie sei für eine Geschichte gut. Es könnte auch ungesagt bleiben oder gleich so verändert werden, als hätte der hier Berichtende ganz andere Gedanken gehabt, nachdem sich die Gesuchte gezeigt hatte, solche, die all dem Rechnung tragen, was heute von einer Sprache über das nicht Eigene verlangt wird, dass sie frei von jeglicher Last sei, allem, das irgendwen herabsetzen und ihm oder ihr damit schaden könnte, allein der Grammatik verpflichtet. Amen. Und wenn ich Amen sage, dann weil mir diese Art der Sprachreinigung als ein Ersatz von Religion erscheint, gleichwohl oder erst recht mit der Versuchung zum Scheinheiligen. Es lässt sich eben viel sagen, wenn der Tag lang ist, und nichts davon muss stimmen; nur ziehe ich es vor, den eigenen Gedanken, und das heißt den Worten dazu, erst einmal freien Lauf zu lassen, mit dem Risiko, dass sie auf mich zurückfallen können – aber dies ist kein Bericht, um sich reinzuwaschen, es ist einer, um sich zu zeigen: klein mit Hut auf einem Berg von Sprache, darin Schichten bis zu den Eltern der Eltern und deren Eltern (die noch in Hagenbecks Tierpark die Wilden aus Afrika anschauen konnten, wie sie hinter Gittern Brennholz sammeln und einander kratzen, unseren Schnee bestaunen und aus ihrem Frieren ein Tänzchen machen).

Ich aber war – ohne all diese Überlegungen – auf der Suche nach der, die sich schon gezeigt hatte mit ihrer hochaufgeschossenen Gestalt, für mein Empfinden dazu in der Lage, mit einem Baum eins zu werden, um sich vor mir zu verstecken. Ihre Überlegenheit in der Situation stand für mich außer Frage, die Suche hatte damit etwas Aussichtsloses, und ich ging auf dem gewundenen Pfad wieder hinunter, wobei mir Dinge auffielen, die ich am Vortag übersehen hatte, etwa eine elektrische Leitung, die jäh endete und mir das Gefühl gab, selbst an einem Ende zu sein. Es erschien mir jetzt vermessen, nein sogar verrückt im Sinne von krank, nämlich als Ausdruck eines kranken Glaubens an Geräte wie das auf dem Fels zerschellte, einer jungen Frau auf die Spur kommen zu können, die lieber für sich sein wollte, wie es aussah.

Es war schon späterer Vormittag – beim steten An- und Abschwellen des Zikadenlärms, nur noch mit kurzen Momenten der Stille, in denen ich mich ein ums andere Mal umgesehen hatte zu den verlassenen Häusern unter den Felszinnen, jedes Mal in der Hoffnung, sie könnte mir von dort winken –, als ich den Parkplatz erreichte, noch mit dem kleinen Fiat als einzigem Auto, jetzt nicht mehr im Schatten des Berges, sondern funkelnd in praller Sonne; und vor dem Fiat eine schlaksige Schwarze, die mit dem Ärmel einer nicht zur Hose passenden Trainingsjacke, oder was es war – wer weiß schon, wie solche Sachen heißen, die Namen gehen nach den Moden –, mit einer immer gleichen Bewegung den Staub von der Haube wischte.

3

Die Moleküle – so ist mir ein eher beiläufiger Vortrag der Professorin auf diesem Gebiet während unserer Fahrt entlang der ionischen Küste in Erinnerung – sind im weitesten Sinne mehratomige Teilchen, die durch chemische Verbindungen zusammengehalten werden und dabei noch Merkmale dieser Verbindungen aufweisen, was sie zu unsichtbaren Bausteinen des Lebens macht, die nach und nach immer wieder zur Gänze ausgetauscht werden, ohne dass sich die Gestalt, die sie bilden, verändert. Die Steine wechseln, das Gebäude bleibt – ein Bild, das es mir eigentlich hätte erleichtern sollen, in der jungen hochgewachsenen Afrikanerin, die mit ihrem Ärmel den Staub von der Haube des kleinen Mietwagens wischte, nichts beklemmend Schönes zu sehen, sondern nur eine Gestalt aus Fleisch und Blut.

Ich bin langsam auf sie zugegangen, und sie hat einfach weitergewischt, so wie die Autoscheibenputzer vor roten Ampeln einfach weiterwischen, auch wenn man sie nicht dazu ermuntert oder ihnen gar abwinkt; abgewinkt habe ich auf keinen Fall, höchstens ratlos die Hände gehoben, ratlos, weil es mir eben nicht möglich war, nur eine Gestalt aus Fleisch und Blut in ihr zu sehen, gebildet von flüchtigen Molekülen. Nein, ich hätte schon die Augen zukneifen müssen, um einen kühlen Kopf zu bewahren, aber meine Beine gingen einfach weiter, um den Wagen herum, und die Augen hörten nicht auf zu sehen; und was sie sahen, war eine junge, fremde Frau, die nichts von dem Phantombild hatte, das im lokalen Fernsehen gezeigt worden ist. Das kurze Haar war wie abgefressen, und die hohen Wangenknochen hatten etwas Atemberaubendes, was aber auch am Mund gelegen haben kann, an einem schwer erklärlichen Zug in den Lippen – ich rede immer noch vom ersten Blick, während sie weiter und weiter gewischt hat, obwohl es keinerlei Staub mehr auf der Haube gab, von einem Blick, der dadurch zum zweiten Blick wurde, dass sie mich auf einmal ansah, aus Augen oder besser gesagt Pupillen wie in einer rötlichen Lösung schwimmend – was sich hier so ohne weiteres hinschreiben lässt, während es in dem Moment nichts als das Antlitz des Fremden war. Andererseits ist sie mir bei alldem aber auch – und jetzt heißt es, jedes Wort abzuwägen – anziehend erschienen, und zwar im Sinne von umwerfend, womit gesagt sein soll, dass in dem Anziehenden oder unbestimmt Schönen auch etwas ganz Abweisendes lag, spätestens nachdem sie ihr Tun beendet hatte.

Folgendes muss man sich vorstellen: Eine junge Afrikanerin, zu Füßen ein geschnürtes Bündel, ihr Gepäck, steht neben einem kleinen Fiat und klopft sich langsam, fast bedächtig mit einer nicht besonders sachgemäß verbundenen Hand Staub vom Ärmel, wobei auch die in sich lose Mullbinde etwas Staubiges hat, mit einem rostroten Fleck über dem Handrücken. Das alles war unübersehbar, aber am meisten hat mich beeindruckt, dass sie größer war als ich, nicht um einen halben Kopf, aber doch eindeutig größer, obwohl ich keineswegs unter dem Durchschnitt liege. Jedenfalls gab es die Versuchung, mich irgendwie zu strecken, um sie möglichst auf Augenhöhe in der Sprache, die kein förmliches Sie kennt, zu fragen, wie es ihr gehe – was ich auch getan habe mit einem How are you?, obwohl es auf der Hand gelegen hatte, wie es ihr ging, sie im Grunde eine einzige, nicht sachgemäß bedeckte Wunde war, aber zu ihrem Glück oder Unglück eine einzige schöne.

Und als wäre das eine Antwort, zog sie die rote Jacke aus und stand nun in einem ausgebleichten T-Shirt mit Puma-Emblem und der zu weiten, von einem Gürtel gehaltenen weißen Trainingshose da, die Füße in ausgebeulten Laufschuhen, eine Hand in die Taille gestützt, die andere am langen Arm als halbe Faust ausgependelt. Sie sah mich einfach nur an, was in dem Fall auch heißt, dass ich sie angesehen habe, für dieselbe Dauer, bestimmt zehn Sekunden, was ja über das Harmlose schon hinausgeht, nur dass ich nicht sagen könnte, in welcher Weise – war es ein prüfender oder ein offener Blick, lag etwas Spähendes oder ein Erstaunen darin? Ich kann höchstens sagen, was die Augen, meine Augen, an das Hirn weitergeleitet haben, ihr auffallend Fremdes und zugleich Schönes (bei aller Vorsicht vor dem Wort schön), und dass meine Augen an ihrem Mund hängengeblieben sind, etwas Aufsässigem daran, noch betont durch die hohen Wangen – in beidem hat der Phantombildzeichner richtiggelegen –, nur eben auch ihre Art, mich anzusehen, aufgenommen haben, so von keiner Regung, als wäre ich ein Wild, das schon durch einen Lidschlag von ihr vertrieben würde, durch den unverwandten Blick auf mich jedoch gebannt stehen bliebe.

Ganz überraschend ging sie dann allerdings in die Hocke und griff in ihr Bündel; sie holte ein Plastiktütchen hervor, das mit etwas gefüllt war, kam wieder auf die langen Beine und zeigte es mir. Es enthielt die Bestandteile meines zerschellten Geräts, und ich zeigte auf eine Stelle, an der schon Abfälle lagen, und sie sagte Up to you beim Wegwerfen der Geräteteile, übergehend in eine Kopfbewegung hin zu dem von ihr geputzten Wagen: ob ich sie etwas mitnehmen könnte, in der Richtung nach Rom, dort arbeite ihr Cousin in einer Küche. Sie hob das umschnürte Bündel auf, und ich sagte so etwas wie: Rom, das sei ziemlich weit, gar nicht an einem Tag zu erreichen, und sie ging um das Auto herum und zeigte ein Hohlkreuz, und das in den alten Trainingssachen, einer Bekleidungskatastrophe, nur nicht bei ihr: Sie machte die verschiedenen Teile zu etwas Ganzem, wie man es sonst nur von denen kennt, die Mode vorführen. Und um alles, was sich in den nächsten Minuten, ja womöglich nur der folgenden Minute in mir abgespielt hat, zu erfassen, von seinem Grund her und meinem Verhalten in genau dieser Situation, bedürfte es wohl einer ganzen Erzählung, geschrieben von jemandem, der einen wie mich erfunden hätte und daher alles über ihn wüsste; mir dagegen bleibt nur zu sagen, dass ich ihren Gang mehr als verfolgt habe – den einer jungen Frau, die tatsächlich etwas von einer Leichtathletin hatte. Wie sie da in einem Bogen um das Auto ging, das war, als würde sie einen Anlauf abschreiten, jede Phase des Kommenden innerlich durchgehen, das immer konzentriertere Schnellerwerden bis zu dem Sprung in die Luft, um mit hohlem Kreuz über eine Latte zu kommen, die weit höher liegt als die eigene Körpergröße, während ich innerlich durchging, wie sie einerseits an ihr Ziel käme, das ja auch meines war, um dort das Auto abzugeben, und ich andererseits die geplante Fahrt durch Kalabrien fortsetzen könnte. Nun, Rom, warum nicht, sagte ich, und schon kurz nach diesen Worten (Well, Roma, why not) hat die, von der es kein richtiges Bild gab, neben mir in dem kleinen Fiat gesessen, den Sitz ganz nach hinten gerückt und die Knie ihrer langen Beine an der Handschuhfachklappe.

Die rätselhafte Afrikanerin – Mitte zwanzig höchstens, so habe ich sie geschätzt – war also plötzlich meine Mitreisende, und das für mindestens eine Woche, reichlich Zeit, dachte ich, um an eine Geschichte zu kommen, mit der sich eine ganze Radionacht füllen ließe. Sie saß wie eingefaltet da, nein, sie war es auch, sie hatte sich eingefaltet in dem Sitz, um es irgendwie bequem zu haben, und außer einem Thank you beim Einsteigen war von ihr kein Wort mehr gekommen, während ich zur Küstenstraße zurückfuhr. Das heißt, sie saß ganz ruhig neben mir, wohl in dem Gefühl, dass es auf direktem Wege nach Rom ginge, und als wir auf der Straße Richtung Catanzaro und Crotone am ersten grünen Hinweisschild zu einer Autobahn vorbeigefahren sind, erklärte ich ihr, dass die Benutzung der Autobahn zu riskant sei, weil ja alle möglichen Leute sie suchten, um ein Foto von ihr zu bekommen. Im Fernsehen rede man schon über sie, und die Zeitungen zahlten wohl auch Geld für ein Foto, das sie zeige. Besser also keine Autobahn mit Videoüberwachung, stattdessen nur Nebenstraßen, auch wenn das länger dauern würde, einige Tage, aber dann wäre der Wirbel um sie vielleicht vorbei.

Das alles hatte ich langsam gesagt, immer mehr mit dem Eindruck, dass sie entweder nicht wusste, worauf ich anspielte, oder der Ansicht war, es sei nur die Aufregung der anderen, die mit ihr nichts zu tun hatte. Für Letzteres sprach ihre Entgegnung auf meine Empfehlungen, was die Route nach Rom betraf: dass es ihr auf ein paar Tage mehr nicht ankomme, sie sich aber nicht verstecken müsste, weil sie nichts getan habe, außer sich zu schützen. I just protect myself, sagte sie, und mir fiel darauf nichts Besseres ein, als meinen Namen zu nennen und mir dabei an die Brust zu tippen, eine Geste, die sie nicht etwa dazu gebracht hat, auch gleich ihren Namen zu nennen, im Gegenteil: Sie schwieg sogar eine Weile, eine Hand vor dem Mund, die mit dem staubigen Verband – der Zeitraum, in dem ich das Gefühl bekommen habe, sie mehr als nur mitzunehmen, ja im Grunde auf eine Route zu entführen, die allein meine war. Schließlich aber hat sie doch ihren Namen genannt, ohne sich an die Brust zu tippen, den Namen, der mir als schillerndes Kleid vorkäme, würde er auf jeder Seite hier auftauchen, eins, das alles Unschöne, Wunde so verdeckte wie der lockere Mull um die Hand vor ihrem Mund.

Wir waren jetzt über eine Stunde gefahren – wir, sage ich, weil es rückblickend nur diese Sichtweise gibt –, und in einem der vor sich hin dösenden Küstenörtchen hat sich meine Anhalterin, was sie ja unter anderem auch war, nach einer fragenden Geste die Straßenkarte genommen, die zwischen unseren Sitzen gesteckt hat. Sie wollte nachsehen, wo wir waren, und wohl auch sehen, ob es auf der Strecke irgendwie nach Rom ginge, was keineswegs der Fall war, und ich legte mir schon etwas zurecht, das sie beruhigen könnte, aber auch mich beruhigen sollte mit dem Gefühl, doch mehr für sie da zu sein als andersherum oder mit ihr als Anhalterin etwas höheren Sinn in das eigene eher flache Leben zu bekommen. Hab keine Sorge, alle Wege führen nach Rom, wollte ich schon sagen, während sie die große Karte freihändig in der Luft hielt; und kaum hatte sie gefunden, wo wir gerade waren, sah sie mich so von der Seite an, dass ich langsamer fuhr, ja fast gehalten hätte. Es war einer der Blicke, vor denen wir klein werden, sozusagen auf die eigene Wahrheit schrumpfen, in dem Fall die Wahrheit, dass es eine Strecke nicht in ihrem vitalen Interesse war, sondern allein in meinem intimen.