14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

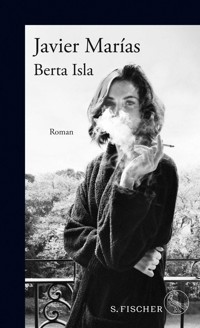

Eine große Liebe zerrissen durch ein rätselhaftes Doppelleben – der große spanische Erzähler und Bestsellerautor Javier Marías in Höchstform. Tomás – halb Spanier, halb Engländer – ist ein Sprachentalent und verliebt in die junge Berta Isla. Sehr früh sind sich beide sicher, dass sie ein gemeinsames Leben wollen. Als er zum Studium nach Oxford geht, bleibt sie jedoch in Madrid zurück – nicht ahnend, dass Tomás dort einen schwerwiegenden Fehler begeht, der beide in eine verhängnisvolle Lage bringt. Um einer Haftstrafe zu entgehen, beginnt er, heimlich für den britischen Geheimdienst zu arbeiten. Schon bald nach seiner Rückkehr vermutet Berta, die inzwischen seine Ehefrau ist, dass Tomás ein Doppelleben führt. Als er dann zu Beginn des Falklandkrieges plötzlich spurlos verschwindet, beginnt sie endgültig zu hinterfragen, wen sie geheiratet hat. Eine Geschichte über das Warten, die Zerbrechlichkeit der Liebe und die Zerrissenheit zwischen Krieg, Geheimnissen und Loyalität.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 768

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Javier Marías

Berta Isla

Roman

Über dieses Buch

Eine große Liebe, zerrissen durch ein rätselhaftes Doppelleben. Tomás – halb Spanier, halb Engländer – ist ein Sprachentalent und verliebt in die junge Berta Isla. Sehr früh sind sich beide sicher, dass sie ein gemeinsames Leben wollen. Als er zum Studium nach Oxford geht, bleibt sie jedoch in Madrid zurück – nicht ahnend, dass Tomás dort einen schwerwiegenden Fehler begeht, der beide in eine verhängnisvolle Lage bringt. Schon bald nach seiner Rückkehr vermutet Berta, dass Tomás ein Doppelleben führt. Als er dann zu Beginn des Falklandkrieges plötzlich spurlos verschwindet, beginnt sie endgültig zu hinterfragen, wen sie geheiratet hat.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Javier Marías, 1951 als Sohn eines vom Franco-Regime verfolgten Philosophen geboren, veröffentlichte seinen ersten Roman mit neunzehn Jahren. Seit seinem Bestseller ›Mein Herz so weiß‹ gilt er weltweit als beachtenswertester Erzähler Spaniens.

Sein umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Nelly-Sachs-Preis sowie dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Seine Bücher wurden in über vierzig Sprachen übersetzt.

Über Susanne Lange

Susanne Lange lebt als freie Übersetzerin bei Barcelona. Sie überträgt lateinamerikanische und spanische Literatur, sowohl klassische Autoren wie Cervantes als auch zeitgenössische wie Juan Gabriel Vásquez oder Javier Marías. Zuletzt wurde sie mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 Javier Marías c/o Casanovas & Lynch Agencia Literaria, S.L.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490916-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Für Carme López-Mercader,

das aufmerksame Auge, das sieht,

das aufmerksame Ohr, das hört,

und die Stimme, die am besten rät

Und für Eric Southworth,

unfreiwillige Fundgrube fruchtbarer Zitate,

nach einem halben Leben in Freundschaft

I

Es gab eine Zeit, da war sie sich nicht sicher, ob ihr Mann ihr Mann war, wie man auch im Dämmerschlaf nicht weiß, ob man denkt oder träumt, ob man seinen Geist noch lenkt oder die Erschöpfung ihn in die Irre führt. Mal glaubte sie, ja, mal nein, oder sie glaubte lieber gar nichts und lebte einfach weiter mit ihm oder diesem Mann, der ihm ähnlich war, älter. Aber auch sie war älter geworden, für sich allein, in seiner Abwesenheit, sie hatte sehr jung geheiratet.

Das waren die besten Phasen, die ruhigsten, angenehmsten, friedlichsten, doch sie dauerten nie lang, es ist nicht einfach, so etwas auszublenden, einen solchen Zweifel. Ein paar Wochen lang konnte sie ihn fortschieben, im gedankenlosen Alltag untertauchen, wie ihn die meisten Erdenbewohner selbstverständlich leben dürfen, die bloß zusehen, wie die Tage anbrechen, ihren Bogen schlagen und zu Ende gehen. Dann bilden sie sich ein, dass es einen Abschluss gibt, eine Pause, eine Trennlinie oder Grenze, die das Einschlafen zieht, aber das ist nicht der Fall: Die Zeit läuft und arbeitet weiter, nicht nur in unserem Körper, sondern auch in unserem Bewusstsein; der Zeit ist es einerlei, ob wir tief schlafen oder wach und aufmerksam sind, ob wir schlaflos daliegen oder sich die Augen gegen unseren Willen schließen, als wären wir Rekruten auf Nachtwache, ein Dienst, den man bei uns aus unerfindlichem Grund imaginaria nennt, vielleicht weil sie als imaginär empfindet, wer gewacht hat, während die Welt schlief, als Traumwacht oder Wachtraum, wenn er sich denn wach halten konnte und nachher nicht unter Arrest genommen oder standrechtlich erschossen wurde, in Kriegszeiten. Ein einziges unbezähmbares Wegnicken, und schon ist man tot, für immer in den Schlaf geschickt. Wie riskant ist doch alles im Leben.

Wenn sie glaubte, ihr Mann sei ihr Mann, war sie nicht so gelassen und stand morgens ohne allzu große Lust auf, den Tag zu beginnen; sie fühlte sich als Geisel des lang Erwarteten, des nun Eingetroffenen und nicht mehr Erwarteten; wer es sich im Warten eingerichtet hat, der ist niemals einverstanden mit seinem Ende, glaubt sich betrogen um die halbe Atemluft. Und wenn sie glaubte, er sei es nicht, verbrachte sie eine unruhige, schuldbewusste Nacht und wollte nicht aufwachen, nicht mit dem Argwohn gegenüber dem geliebten Mann ringen, nicht mit den Vorwürfen, die sie quälten. Es widerstrebte ihr, sich so elend verhärten zu sehen. In den Phasen, in denen sie beschloss oder erreichte, an gar nichts zu glauben, spürte sie dagegen den Reiz des unterschwelligen Zweifels, der aufgeschobenen Ungewissheit, die früher oder später zurückkehren würde. Sie hatte entdeckt, dass ein Leben in reiner Gewissheit langweilig ist und zu einem einzigen Leben verdammt, bei dem das wirkliche und das imaginäre zusammenfallen. Letzterem entkommt jedenfalls niemand ganz. Aber auch der immerwährende Verdacht ist nicht zu ertragen, denn es ermüdet, ständig sich selbst und die anderen zu beobachten, vor allem den anderen, den Nächsten, und zum Vergleich die Erinnerungen heranzuziehen, die niemals verlässlich sind. Niemand sieht in aller Klarheit, was er nicht mehr vor Augen hat, auch wenn es eben erst geschehen ist und im Zimmer noch der Duft oder der Unmut dessen schweben, der sich gerade erst verabschiedet hat. Jemand muss nur durch die Tür gehen und verschwinden, und schon beginnt sein Bild zu verwischen, man muss nur zu sehen aufhören, und schon sieht man nicht mehr klar oder gar nichts mehr; und mit dem Hören geht es ebenso, ganz zu schweigen vom Fühlen. Wie soll sich da jemand präzise und in richtiger Reihenfolge an das erinnern, was vor langer Zeit geschehen ist? Wie kann man sich detailgetreu den Mann von vor fünfzehn, zwanzig Jahren ins Gedächtnis rufen, den Mann, der ins Bett kam, wenn sie schon lange schlief, und mit seinem Glied in ihren Körper eindrang? Auch das verschwimmt und wird trüb wie bei der Traumwacht des Soldaten. Vielleicht verschwimmt eben das am schnellsten.

Nicht immer hatte ihn der Unmut im Griff gehabt, ihren Mann, halb Spanier, halb Engländer, Tom oder Tomás Nevinson mit Namen. Nicht immer hatte er diesen tiefen Verdruss ausgeströmt, diesen unterschwelligen Ärger, den er mit sich durch die Wohnung schleppte und ihn damit an die Oberfläche brachte. Er begleitete ihn wie eine Aura, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, in die Küche, ein drohendes Gewitter über seinem Kopf, das ihm überallhin folgte und sich nur selten entfernte. Deshalb war er wortkarg, antwortete kaum auf Fragen, vor allem nicht auf die heiklen, aber auch nicht auf die harmlosen. Bei Ersteren schob er das Verbot vor, etwas preiszugeben, und schärfte seiner Frau Berta Isla wieder ein, dass sie niemals damit rechnen dürfe. Selbst wenn Jahrzehnte vergangen seien und er schon mit dem Tod ringe, niemals könne er ihr von seinem gegenwärtigem Tun, seinen Aufträgen erzählen, von seinen Missionen, seinem in Abwesenheit gelebten Leben. Berta musste das akzeptieren und akzeptierte es: Ein Bereich, eine Dimension ihres Mannes würde immer für sie im Dunkeln bleiben, immer jenseits ihres Blickfelds, ihrer Hörweite, die ewig verweigerte Erzählung, das halb geschlossene, kurzsichtige oder eher blinde Auge; ihr blieb nur die Vermutung, die Phantasie.

»Ist auch besser, du weißt nichts«, hatte er ihr einmal gesagt, die verordnete Zurückhaltung hinderte ihn nicht daran, sich bisweilen ein wenig auszulassen, rein abstrakt, ohne Hinweis auf Orte oder Personen. »Oft ist es wenig angenehm, man erlebt traurige Geschichten, verdammt zu einem unglücklichen Ende, für die einen oder die anderen; manchmal ist es unterhaltsam, aber fast immer abstoßend oder, schlimmer noch, deprimierend. Oft habe ich am Ende ein schlechtes Gewissen. Zum Glück geht das schnell vorbei, ist nur vorübergehend. Zum Glück vergesse ich, was ich getan habe, das ist das Gute an der Verstellung, man erlebt es nicht selbst oder nur so wie ein Schauspieler. Schauspieler kehren nach dem Dreh oder der Theateraufführung zu sich selbst zurück, und das Spiel verklingt am Ende. Auf lange Sicht hinterlässt es nur verschwommene Erinnerung wie etwas Geträumtes oder Unwahrscheinliches, jedenfalls Zweifelhaftes, ja sogar Fremdes, und man sagt sich: ›Nein, so habe ich mich nicht verhalten können, da spielt mir die Erinnerung einen Streich, das war ein anderes Ich, es ist ein Irrtum.‹ Oder wie bei einem Schlafwandler, der nichts von seinen Handlungen, seinen Schritten weiß.«

Berta Isla war sich im Klaren, dass sie teils mit einem Unbekannten lebte. Und wem es verboten ist, über ganze Monate seines Lebens Auskunft zu geben, der nimmt es als Freibrief, sich gar nicht mehr zu erklären. Aber Tom war ihr auch teils mehr als vertraut, so selbstverständlich wie die Luft. Und die Luft prüft man niemals kritisch.

Fast seit ihrer Kindheit kannten sie sich schon, und damals war Tomás Nevinson fröhlich und unbeschwert gewesen, ohne Nebel, ohne Schatten. Das Instituto Británico in der Calle Martínez Campos neben dem Museo Sorolla, wo er eingeschult worden war, entließ oder setzte seine Schüler mit dreizehn, vierzehn vor die Tür, also vor der Sekunda, wie man es damals nannte. Die restlichen drei Klassen vor der Universität musste man anderswo absolvieren, und nicht wenige wechselten auf Bertas Gymnasium, das Estudio, wenn auch nur, weil es ebenfalls gemischt und weltlich war, ganz und gar nicht die Regel im franquistischen Spanien, außerdem mussten sie dann nicht das Viertel verlassen, denn das Estudio befand sich in der Nähe, in der Calle de Miguel Ángel.

Wenn sie nicht allzu grauenhaft oder öde waren, schlugen die »Neuen« gewaltig ein beim anderen Geschlecht, der Reiz der Neuheit eben, und Berta verliebte sich schnell in den jungen Nevinson, grundlegend und blindlings. Entscheidungen in Liebesdingen haben etwas Grundsätzliches, Willkürliches, auch ästhetisierend Eitles (man blickt sich um und sagt sich: »mit dem wirke ich gut«), und zwangsläufig beginnen sie zaghaft, mit scheuen Blicken, Lächeln und Geplauder, das die Leidenschaft verbirgt, die dennoch sofort Wurzeln schlägt und unverrückbar zu sein scheint, bis ans Ende aller Zeiten. Natürlich ist es eine rein theoretische, keinesfalls erprobte Leidenschaft, abgekupfert aus Romanen und Filmen, eine herbeiphantasierte Projektion mit einem übermächtigen Bild: Das junge Mädchen sieht sich als Ehefrau des Erwählten und er als ihr Mann, ein Standbild ohne Entwicklung, Abwandlung, Geschichte, dort endet die Vision, keiner von beiden kann darüber hinausgehen und sich in fernen Jahren sehen, die sie nichts angehen und die sie für unerreichbar halten, keiner kann sich etwas anderes vorstellen als den Höhepunkt, nach dem alles verschwommen wird und zum Stillstand kommt; nur den Hellsichtigsten oder Hartnäckigsten mag es gelingen. In einer Zeit, in der die Frauen bei der Heirat ihrem Namen noch mit einem »de« den ihres Mannes anfügten, beeinflussten Berta bei ihrer Wahl sogar Schrift- und Klangbild ihres Namens in ferner Zukunft. Es war nicht das Gleiche, künftig eine Berta Isla de Nevinson zu sein, ein Name, der Abenteuer und exotische Gegenden heraufbeschwor (eines Tages sollte er so auf ihrer Visitenkarte stehen; was sonst noch, das würde sich schon ergeben), als eine Berta Isla de Suárez, der Name eines Klassenkameraden, der ihr gefallen hatte, bis Tom in der Schule aufgetaucht war.

Sie war nicht die Einzige in der Klasse, die sich so heftig und entschlossen für ihn interessierte, ihn zum Ziel ihrer Wünsche machte. In dem Mikrokosmos sorgte sein Erscheinen regelrecht für Aufruhr, der zwei Quartale anhielt, bis die Besitzverhältnisse geklärt waren. Tomás Nevinson sah recht gut aus, war etwas größer als die meisten, das rotblonde Haar altmodisch nach hinten gekämmt (wie die Piloten aus den Vierzigern oder wie ein Eisenbahner, wenn er es kürzer trug, wenn länger, wie ein Musiker, doch niemals wirklich konträr zum vorherrschenden Stil; es erinnerte an den Nebendarsteller Dan Duryea und, wenn es seine ganze Fülle entfalten durfte, an den Hauptdarsteller Gérard Philipe: für alle mit visueller Neugier oder gutem Gedächtnis), sein ganzes Wesen verströmte den soliden Charakter dessen, der immun gegen die Moden ist und somit gegen die Unsicherheit, die im Alter von fünfzehn so viele Formen annehmen kann, fast niemand entkommt ihr. Er erweckte den Eindruck, seiner Zeit nicht unterworfen zu sein oder über ihr zu schweben, als mäße er den zufälligen Umständen keine Bedeutung bei, wie etwa dem Tag, an dem man geboren wurde, ja sogar dem Jahrhundert. Im Grunde waren seine Gesichtszüge bloß angenehm, er war beileibe kein Muster jugendlicher Schönheit; sie streiften das Fade, das ein paar Jahrzehnte später rettungslos die Oberhand gewinnen würde. Davor bewahrten sie aber augenblicklich noch die vollen, wohlgeformten Lippen (die zum Nachfahren mit dem Finger, zum Abtasten einluden, vielleicht weniger zum Küssen) und der graue, gequälte Blick, mal matt, mal glänzend, je nach Licht oder beginnender Qual, die sich darin verdichtete: durchdringende Augen, unruhig und länglicher als gewöhnlich, die selten irgendwo ruhten und der sonstigen Gelassenheit seines Gesichts widersprachen. In diesen Augen schimmerte etwas Merkwürdiges durch, oder vielleicht kündigten sich schon die künftigen Merkwürdigkeiten an, die damals bloß geduckt lauerten, als dürften sie noch nicht erwachen, müssten noch reifen, sich entwickeln, um ihre volle Kraft zu entfalten. Die Nase hatte nichts Besonderes, war eher breit, als wäre sie nicht zu Ende gezeichnet, zumindest nicht signiert. Das kräftige Kinn tendierte zum Eckigen, stand etwas hervor und gab ihm einen entschlossenen Ausdruck. Es war das Ganze, das anzog oder seinen Reiz hatte, und entscheidend war nicht so sehr das Aussehen als sein ironischer, unbeschwerter Charakter, offen für sanfte Witze, unbefangen gegenüber dem, was um ihn herum geschah, aber auch gegenüber dem, was sich in seinem Kopf tat und selbst für ihn meist ein Rätsel blieb, für die ihm Nahestehenden erst recht: Nevinson mied den Blick nach innen und sprach wenig über seine Persönlichkeit und seine Überzeugungen, als hielte er beides für Kinderei oder Zeitverschwendung. Er war das Gegenteil des Jugendlichen, der sich selbst entdeckt, analysiert, beobachtet, sich zu entschlüsseln versucht, der voller Ungeduld herausbekommen will, welche Art Mensch er ist, ohne zu merken, dass alles Forschen nichts nutzt, denn er ist noch nicht fertig gebildet, und die Selbsterkenntnis kommt erst – falls sie denn kommt und nicht immer wieder modifiziert und zunichtegemacht wird –, wenn man gewichtige Entscheidungen treffen und aus dem Bauch heraus agieren muss, und dann ist es zu spät, noch etwas zu ändern und ein anderer zu werden. Jedenfalls interessierte es Tomás Nevinson nicht besonders, jemandem zu zeigen, wer er war, schon gar nicht sich selbst, oder er hatte Letzteres bereits hinter sich und hielt Ersteres für eine Angewohnheit von Narzissten. Vielleicht war es der englische Teil seiner Abstammung, aber letzten Endes wusste niemand richtig, wie er war. Hinter dem freundlichen, offenen, ja mehr als umgänglichen Äußeren lauerte eine Mauer aus Undurchsichtigkeit und Zurückhaltung. Besonders undurchsichtig, weil die anderen sich ihrer nicht bewusst waren, sie kaum wahrnahmen, diese undurchdringliche Schicht.

Er war vollkommen zweisprachig, beherrschte das Englische wie sein Vater, das Spanische wie seine Mutter, und dass er vor allem in Madrid gelebt hatte, seit er sein erstes Wort hervorbringen konnte oder die erste Handvoll Wörter, tat seiner Geläufigkeit oder Beredsamkeit in der ersten der beiden Sprachen keinen Abbruch. Man hatte ihn von klein auf in ihr erzogen, sie war die dominierende bei ihm zu Hause, und jeden Sommer, seit er denken konnte, hatte er in England verbracht. Hinzu kam seine Begabung, auch eine dritte und vierte zu lernen, und sein außerordentliches Geschick, Dialekte, Sprachrhythmen, Ausdrucksweisen und Akzente nachzuahmen, er musste nur kurz zuhören und konnte sie schon perfekt imitieren, ohne zu üben, mühelos. Das brachte ihm Sympathien und Lacher bei seinen Klassenkameraden ein, die ihn um seine besten Vorführungen baten. Wirkungsvoll verstellte er die Stimme und klang tatsächlich wie die Imitierten, zu Schulzeiten vor allem Fernsehstars, der ewige Franco, manchmal ein Minister, der in den Nachrichten eine Spur öfter auftrat als die anderen. Die Parodien in der Sprache seines Vaters hob er sich für die Aufenthalte in London und im Kreis Oxford auf, für die Freunde und Verwandten drüben (aus letzterer Stadt stammte Mr Nevinson), in der Schule im Viertel Chamberí hätte sie niemand verstanden oder beklatscht, mit Ausnahme zweier Klassenkameraden aus dem Instituto Británico, ebenso zweisprachig wie er. Ob er sich in der einen oder der anderen Sprache ausdrückte, niemals hörte man die geringste Spur von Fremdheit heraus, in beiden klang er wie ein Einheimischer, und so wurde er ohne weiteres als ein Madrider unter vielen akzeptiert, trotz seines Nachnamens; er kannte alle Redewendungen und Jargons, und wenn er wollte, konnte er so dreckig schimpfen wie der dreckigste Kerl der ganzen Stadt, Vororte ausgenommen. Tatsächlich war er einer unter vielen, weitaus mehr ein x-beliebiger Spanier als ein x-beliebiger Engländer. Er schloss nicht aus, im Land seines Vaters zu studieren, aber sein Leben plante er von jeher in Madrid und bald schon gemeinsam mit Berta. Wenn man ihn in Oxford zuließ, würde er vielleicht gehen, aber zweifellos würde er nach seiner Ausbildung zurückkommen und bleiben.

Der Vater, Jack Nevinson, hatte sich vor langen Jahren in Spanien niedergelassen, zuerst ein Zufall, dann kam fraglos Leidenschaft dazu und schließlich die Ehe. Tom wusste nichts von seinem Leben anderswo, wusste nur, dass es eines gegeben hatte. Aber von dem, was die Eltern vor der Geburt ihrer Kinder erlebt haben, wissen diese gewöhnlich nichts, ja es betrifft sie erst, wenn sie längst erwachsen sind und es zu spät für Fragen ist, manchmal. Mr Nevinson verband seine Aufgaben in der britischen Botschaft mit Tätigkeiten beim British Council, wohin ihn der Ire Walter Starkie vermittelt hatte, fünfzehn Jahre lang dessen Leiter in Madrid, 1940 ebenso der Gründer des Instituto Británico und sein langjähriger Direktor, ein begeisterter Hispanist, wanderlustig und Autor mehrerer Bücher über die Gitanos, darunter eines mit dem etwas lächerlichen Titel Don Gypsy. Jack Nevinson hatte es gehörige Mühe gekostet, die Sprache seiner Frau zu erlernen, und obwohl er schließlich Syntax und Grammatik im Griff und einen breiten, wenn auch altmodischen, papierenen Wortschatz hatte, wurde er nie seinen starken Akzent los, weshalb ihn die Kinder zu Hause fast als Eindringling empfanden und sich immer auf Englisch an ihn wandten, damit sie sich das unbezähmbare, dumme Lachen und das Erröten ersparten. Es war ihnen peinlich, wenn spanischer Besuch da war und ihm nichts übrigblieb, als auf diese Sprache zurückzugreifen; in seinem Mund klang sie fast wie ein Witz, wie bei Laurel und Hardy, Dick und Doof, wenn sie mit ihren eigenen Stimmen, ihrer spezifischen Aussprache die alten Filme für die spanischsprachigen Länder synchronisierten (Stan Laurel war Engländer, kein Amerikaner, und ihre Akzente unterschieden sich gewaltig, wenn sie es wagten, ihre Muttersprache zu verlassen). Diese mündliche Unsicherheit in dem adoptierten Land trug dazu bei, dass Tom seinem Vater gegenüber einen unpassenden Paternalismus an den Tag legte, als verleiteten ihn sein großes Talent für Fremdsprachen und das Imitieren anderer Sprechweisen zu dem Glauben, er könne weitaus besser in der Welt zurechtkommen – sie besser überschauen oder sich zunutze machen –, als es Jack Nevinson jemals möglich sein würde, einem Mann ohne besondere Autorität und Entscheidungsgewalt innerhalb der Familie, wenn auch außerhalb, wie er vermutete, mit sehr viel mehr.

Diesen Blick frühreifer Überlegenheit gestattete er sich nicht bei seiner Mutter Mercedes, einer liebevollen, aber äußerst wachsamen Frau, die er zudem im Británico, zu dessen Lehrkörper sie gehörte, in einigen Fächern als Lehrerin hatte respektieren und dulden müssen. »Miss Mercedes«, so nannten sie die Schüler, war sehr versiert in der Sprache ihres Mannes und benutzte sie ungezwungener als er die ihre, auch wenn sie ebenfalls einen Akzent behielt. Nur ihre vier Sprösslinge hatten keinen: Tom, ein Bruder, und zwei Schwestern.

Berta Isla war dagegen eindeutig Madrilenin (in vierter oder fünfter Generation, eher selten damals), eine dunkle Schönheit, mild, sanft und unvollkommen. Sah man sich ihre Züge im Einzelnen an, war keiner überwältigend, aber ihr Gesicht und ihre Gestalt als Ganzes wirkten verstörend, hatten diese unwiderstehliche Anziehungskraft der fröhlichen, lächelnden Frauen, die auch gern laut herauslachen. Immer schien sie zufrieden zu sein, benötigte sehr wenig dazu oder bemühte sich um jeden Preis darum, was auf viele Männer anziehend wirkt. Vermutlich wollen sie Herr über dieses Lachen werden – oder es ersticken, wenn böse Instinkte überhandnehmen –, wollen, dass es ihnen gilt, oder es selbst hervorrufen und merken gar nicht, dass dieses Gebiss, das da beharrlich aufleuchtet und alle, die es sehen, mit Macht anlockt, so oder so auftauchen wird, ohne dass man es herbeiruft, als wäre es ein fixer Bestandteil des Gesichts wie Nase, Stirn und Ohren. Bertas Neigung zum Lachen zeugte von einem guten Charakter, einem gefälligen sogar, war aber trügerisch: Ihre Fröhlichkeit war natürlich, schnell und spontan, doch wenn sie keinen Grund dafür fand, vergeudete oder fingierte sie sie nicht; sie fand vielerlei Gründe, doch wenn es keine gab, konnte sie sehr ernst werden, traurig oder ärgerlich. Nie war es von Dauer, als langweilten sie diese finsteren, schroffen Gemütszustände, als brächten sie ihr nichts, keine interessante Entwicklung, und als wäre es einförmig, nicht lehrreich, sie zu verlängern, ein hartnäckiges Tröpfeln, das bloß den Flüssigkeitsspiegel erhöht und nichts verändert; aber sie war auch nicht so dumm, sie zu meiden, wenn sie kamen. Hinter ihrem scheinbaren Harmoniebedürfnis, ja der Naivität, war sie ein junges Mädchen mit klaren Vorstellungen, dickköpfig sogar. Wenn sie etwas wollte, dann holte sie es sich; nicht drauflosstürmend, einschüchternd, zwingend, drängend, sondern mit Überredungskraft, Geschick und Ausdauer, sie machte sich mit einer Entschlossenheit unentbehrlich, als gäbe es keinerlei Grund, seine Wünsche zu verbergen, wenn sie nicht schmutzig oder bösartig sind. Sie hatte die Gabe, im weiteren und engen Freundeskreis, unter ihren festen Freunden, soweit man die Auserwählten der Jugend fest nennen kann, eine fixe Idee zu verbreiten: den Glauben, ihnen könne nichts Schlimmeres geschehen, als sie zu verlieren oder ihre Wertschätzung, ihre heitere Gesellschaft; und ebenso pflanzte sie ihnen die Überzeugung ein, dass es auf der Welt keinen größeren Segen gab als ihre Nähe, als mit ihr das Klassenzimmer, Spiele, Pläne, Vergnügungen, Gespräche oder das gesamte Leben zu teilen. Nicht, dass Hinterlist dabei gewesen wäre wie bei Jago, der lenkt, manipuliert und täuscht, indem er hartnäckig ins Ohr flüstert, auf keinen Fall. Sie selbst glaubte wohl spontan und stolz daran und trug diesen Glauben mit sich, hatte ihn auf die Stirn gemalt, in ihr Lächeln oder auf die geröteten Wangen und steckte damit an, ohne jede Absicht. Erfolg hatte sie nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Freundinnen: Sie als solche zu haben, war so etwas wie eine Auszeichnung, zu ihrem Kreis zu gehören, eine Ehre. Erstaunlicherweise erweckte sie weder Neid noch Eifersucht oder nur selten; als hätte ihre umfassende Herzlichkeit sie gegen Abneigung und Missgunst in diesem wechselhaften, willkürlichen Alter gewappnet. Auch Berta schien wie Tomás schon sehr früh zu wissen, welche Art Mensch sie war, welche Art Mädchen und künftige Frau, als hätte sie niemals gezweifelt, dass sie eine Hauptrolle spielte, keine Nebenrolle, zumindest in ihrem eigenen Leben. Manche fürchten dagegen, selbst in der eigenen Geschichte Nebendarsteller zu sein, als wären sie im Wissen geboren, dass die ihre, so einzigartig sie auch sein mag, es nicht wert ist, von jemandem erzählt zu werden, oder nur als Verweis in einer anderen Erzählung dient, die abenteuerlicher und reizvoller ist. Nicht einmal, um sich die Zeit bei einem langen Gespräch nach Tisch zu vertreiben oder in einer durchwachten Nacht am Feuer.

Im dritten Jahr vor dem Abitur wurden Berta und Tom so eindeutig ein Paar, wie man es in diesem Alter nur sein kann, und die anderen Bewerberinnen respektierten es mit einem Seufzer der Billigung, des Verzichts. Wenn Berta tatsächlich Interesse hatte, war es kein Wunder, dass Tomás Nevinson sie bevorzugte, schließlich drehte sich im Estudio seit ein, zwei Schuljahren die männliche Hälfte mit feurigen Blicken nach ihr um, wenn sie ihr auf den weiten Marmortreppen begegnete oder im Hof, in der Pause. Sie zog alle Augen an, ob die der Klassenkameraden oder der Älteren und Jüngeren, und es gab sogar Zehn- und Elfjährige, deren erste ferne, staunende Liebe – Liebe noch ohne diesen Namen – Berta Isla gewesen war, und sie vergaßen sie nie, weder in ihrer Jugend noch als Erwachsene, noch im Alter, auch wenn sie nie einen Satz mit ihr gewechselt und für sie nie existiert hatten. Sogar Jungen aus anderen Schulen schlichen ums Tor und folgten ihr, Eindringlinge, über die man sich im Estudio mit erbostem Besitzanspruch ereiferte, und man passte auf, dass sie niemandem ins Netz ging, der nicht zu »uns« gehörte.

Weder Tom noch Berta, im August und September geboren, hatten die fünfzehn erreicht, als sie verabredeten, gemeinsam zu »gehen« oder »ein Paar« zu sein, wie man damals sagte; sie erklärten sich einander. Sie selbst hatte es sich schon viel früher erklärt, ihre grundlegende, blinde Verliebtheit nur bemäntelt oder unterdrückt, gerade so viel, dass sie nicht aufdringlich oder unverschämt wirkte – wie es damals der Erziehung entsprach, in den Sechzigern des letzten Jahrhunderts, Mitte der Sechziger bereits –, und damit er, sollte er sich zu dem Schritt entschließen, das Gefühl hätte, nicht bloß ausgewählt und gelenkt worden zu sein, sondern die Initiative ergriffen zu haben.

Ein Paar in so jungen Jahren ist zu einer geschwisterlichen Verschworenheit verdammt, wenn auch nur, weil beide in der Anfangszeit wissen – in der Einweihungsphase, die manchmal den Verlauf des Kommenden prägt –, dass sie damit warten müssen, Liebe und Begehren tatsächlich zu vollenden. In ihren Kreisen hielt man es, damals zumindest, trotz der neu entdeckten, drängenden, oft explosiven Sexualität noch immer für unklug und rücksichtslos, etwas zu forcieren, wenn man es ernst meinte, und Tomás und Berta wussten sofort, dass sie es ernst meinten, dass es keine Liebelei war, die mit dem Schuljahr endete, nicht einmal zwei Jahre später, als sie von der Schule abgingen. Bei Tom Nevinson war es Schüchternheit und die Last der Unerfahrenheit; außerdem ging es ihm wie nicht wenigen Jungen: Sie haben allzu viel Respekt vor der, die sie sich zur Liebe ihres gegenwärtigen, künftigen und ewigen Lebens erwählt haben, sie vermeiden es, zu weit bei ihr zu gehen, wie sie es bei anderen nicht tun, und übertreiben oftmals das Behüten und Umsorgen, da sie ein Ideal in ihr sehen, trotz ihres fragenden Fleisches, ihrer starken Knochen, ihres neugierigen Geschlechts, denn sie fürchten, sie zu entweihen, und machen sie damit fast zu einer Unberührbaren. Und Berta ging es wie nicht wenigen Mädchen: Im Wissen, dass man sie bedenkenlos berühren kann, und voller Neugier darauf, entweiht zu werden, wollen sie nicht als ungeduldig gelten, schon gar nicht als begierig. So geschieht es nicht selten bei all dem Behüten, den leidenschaftlichen Blicken und tastenden Küssen unter Ausschluss bestimmter Körperzonen, bei all dem rücksichtsvollen Streicheln und Innehalten, sobald die Rücksicht zum Erliegen zu kommen droht, dass sie die Liebe erstmals getrennt und stellvertretend zum Höhepunkt bringen, das heißt, mit zufälligen Dritten.

Beide verloren ihre Jungfräulichkeit im ersten Studiensemester, und keiner der beiden erzählte es dem anderen. In dem Jahr waren sie relativ weit voneinander entfernt, ziemlich weit sogar: Tom wurde in Oxford angenommen, großteils dank der Bemühungen seines Vaters und Walter Starkies, aber auch dank seiner sprachlichen Begabung, und Berta schrieb sich an der Complutense in Madrid bei den Geisteswissenschaftlern ein. Die Ferienzeiten sind großzügig an der englischen Universität, ein guter Monat zwischen Michaelmas und Hilary, noch einer zwischen Hilary und Trinity und drei ganze zwischen Trinity und dem nächsten Michaelmas im neuen Studienjahr, so nennt man dort die drei terms, fälschlich als Trimester bezeichnet, und Tomás kehrte nach acht, neun Wochen Abwesenheit und harten Studiums nach Madrid zurück und hatte Zeit, sein Leben dort wiederaufzunehmen oder nicht ganz aus den Augen zu verlieren, nicht ganz hinter sich zu lassen oder auszutauschen und niemals etwas davon zu vergessen. Aber während dieser acht, neun Wochen hatten sie auch Zeit, alle beide, den anderen in die Warteschleife zu schieben, in Klammern zu setzen. Und zugleich wussten sie, dass das Eingeklammerte die Zeit der Trennung war, und wenn sie wieder zusammentrafen, würde alles seinen gewohnten Lauf nehmen. Die wiederholte Abwesenheit macht das möglich: Keine der alternativen Etappen erlangt volle Wirklichkeit, beide bleiben phantasmagorisch, jede verwischt und verneint während ihrer Herrschaft die andere, löscht sie fast aus; und letztlich ist alles, was in ihnen geschieht, weder irdisch noch der Wachzustand, gilt nicht vollends als geschehen, erlangt keine allzu große Bedeutung. Tom und Berta wussten nicht, dass dies ein Vorzeichen für ihr gemeinsames Leben sein sollte, gemeinsam, aber mit spärlicher Präsenz, ohne festes Gleis, oder gemeinsam, doch mit dem Rücken zueinander.

1969 hatten in Europa zwei Trends vor allem die jungen Leute fest im Griff: die Politik und der Sex. Die Pariser Revolte im Mai 1968 und der Prager Frühling, der von den sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde, hatten den halben Kontinent in einen – wenn auch kurzen – Aufruhr versetzt. Spanien war außerdem noch immer eine Diktatur, bereits seit über drei Jahrzehnten. Angesichts der Arbeiter- und Studentenstreiks verhängte das Franco-Regime im ganzen Land den Ausnahmezustand, was kaum mehr als ein beschönigender Vorwand war, die bereits schwindsüchtigen Rechte noch mehr zu beschneiden, die Befugnisse der Polizei zu erweitern und ihr ungestraft freie Hand dabei zu lassen, mit wem auch immer was auch immer zu tun. Am 20. Januar starb der Jurastudent Enrique Ruano im Gewahrsam der gefürchteten Brigada Político-Social, von der er drei Tage zuvor festgenommen worden war, weil er Flugblätter verteilt hatte. Die offizielle Version, schlingernd und voller Widersprüche, lautete, man habe den jungen Mann, einundzwanzig Jahre alt, in ein Gebäude in der heutigen Calle Príncipe de Vergara gebracht, um seine Personalien aufzunehmen, doch er habe sich von den drei Wächtern losgerissen und sei im siebten Stock, in dem sie sich befanden, aus einem Fenster gefallen oder gesprungen. Minister Fraga und die Zeitung Abc bemühten sich, das Ganze als Selbstmord hinzustellen, erklärten Ruano zu einem schwachen, labilen Geist, indem sie auf der Titelseite in Fortsetzungen einen Brief an seinen Psychiater abdruckten, zerhackt und manipuliert, damit es wie Fragmente aus dem vermeintlichen Tagebuch eines gequälten Gemüts aussah. Aber kaum jemand glaubte diese Version, und der Vorfall wurde als politischer Mord angesehen, da der Student der Frente de Liberación Popular angehörte, auch »Felipe« genannt, eine antifranquistische Untergrundorganisation ohne Bedeutung, wie zwangsläufig fast alle (ohne Bedeutung und im Untergrund). Die allgemeine Skepsis war berechtigt – und nicht nur, weil alle Regierungen unter der Diktatur notorisch lügen. Siebenundzwanzig Jahre später, als man den Leichnam beim schwierigen Prozess gegen die drei Polizisten exhumierte – bereits in Zeiten der Demokratie –, wurde bestätigt, dass ein Schlüsselbein durchschlagen worden und fast ohne jeden Zweifel eine Kugel in den Knochen eingedrungen war. Damals hatte man die Autopsie gefälscht, die Familie den Leichnam nicht sehen lassen und eine Todesanzeige in der Zeitung verboten; der Informationsminister Fraga rief persönlich den Vater an, damit er nicht protestierte, und gebot ihm mit der Drohung Schweigen: »Denken Sie daran, dass Sie noch eine Tochter haben, um die Sie sich kümmern müssen«, womit er Ruanos Schwester Margot meinte, die ebenfalls politisch tätig war. Auch wenn sich nach so langer Zeit nichts mehr beweisen ließ und die drei Brigadisten, die »Sozialen«, von der Mordanklage freigesprochen wurden – Colino, Galván und Simón lauteten die Namen –, war der junge Mann höchstwahrscheinlich während der Tage seiner Inhaftierung gefoltert worden, auch am letzten, als man ihn in den siebten Stock an der Príncipe de Vergara brachte, erschoss und hinabstürzte. Eben das hatten bereits seine Genossen 1969 angenommen.

Die Empörung unter den Studenten war so groß, dass an den nächsten Tagen sogar jene an den Protestmärschen teilnahmen, die bisher eher unpolitisch gewesen waren oder nichts riskiert hatten, nicht in Schwierigkeiten hatten geraten wollen, wie Berta Isla. Freunde an der Fakultät überzeugten sie, mit auf die Demonstration zu gehen, zu der man am Abend auf der Plaza de Manuel Becerra aufgerufen hatte, ganz in der Nähe der Stierkampfarena Las Ventas. Diese Versammlungen waren von kurzer Dauer und illegal. Die Policía Armada, wegen der Farbe ihrer Uniformen auch die »Grauen« genannt, wussten gewöhnlich im Voraus Bescheid, zersprengten gewaltsam jede Gruppe, und wenn sich doch eine bilden, festigen, ein paar Meter marschieren, dazu Parolen rufen konnte und sogar Steine auf Geschäfte oder Banken flogen, dann fielen sie sofort zu Fuß oder zu Pferd über sie her, mit ihren langen biegsamen schwarzen Knüppeln (noch länger und biegsamer bei den Reitern, fast wie kurze, dicke Peitschen), und immer war in den Reihen ein besonders Scharfer oder Nervöser, der zur Pistole griff, um noch mehr Furcht zu verbreiten oder selbst weniger zu verspüren.

Als das Scharmützel begann, sah sich Berta in einem Haufen Bekannter und Unbekannter vor den Polizisten davonlaufen. Jeder schlug sich allein in die Büsche, im Vertrauen, dass die Verfolger nicht ihn als Ziel wählten, sondern sich andere zum Verprügeln vornahmen. Sie war ein Neuling bei diesen Revolten und ahnungslos, wusste nicht, ob man besser in die U-Bahn flüchtete, sich in einer Bar unter die Stammkunden mischte oder auf der Straße blieb, wo man immer wieder loslaufen konnte und nicht irgendwo in der Falle saß. Dagegen wusste sie sehr wohl, dass die Festnahme bei einem politischen Krawall bestenfalls eine Nacht und ein paar Ohrfeigen in der Dirección General de Seguridad bedeutete, schlimmstenfalls einen Prozess und eine Strafe von mehreren Monaten bis zu ein, zwei Jahren, je nach Böswilligkeit des manipulierten Richters, gar nicht zu reden von dem Disziplinarverfahren, das die Universität sofort einleiten würde. Sie wusste ebenso, dass sie die Tatsache, eine Frau zu sein, blutjung dazu (es war ihr erstes Semester), nicht vor der fälligen Strafe retten würde.

Sie verlor ihre Freunde schnell aus den Augen, spürte Panik in der finsteren Nacht, kaum erleuchtet von den matten Laternen, lief wahllos mal in die eine, mal in die andere Richtung, spürte die Januarkälte nicht mehr, sondern die Hitze einer unbekannten Gefahr; instinktiv wollte sie sich vom Tumult absetzen und rannte vom Platz in eine schmale Nebenstraße fast ohne Demonstranten, das Gros hatte sich andere Wege gewählt oder wollte sich nicht allzu sehr zerstreuen, damit man wieder zusammenfinden und noch einen vergeblichen Anlauf unternehmen konnte, denn Furcht und Wut wuchsen, die Gemüter waren erhitzt, der Puls beschleunigt, jede Berechnung verbannt. Sie rannte entsetzt weiter, als wäre der Teufel hinter ihr her, sah dabei aus dem Augenwinkel niemanden mehr, weder rechts noch links, und flog mit dem Gedanken voran, nie mehr innezuhalten oder erst, wenn sie sich sicher fühlte, wenn sie außerhalb der Stadt oder zu Hause wäre, und da kam ihr in den Sinn, sich umzublicken, ohne die Geschwindigkeit zu drosseln – vielleicht hatte sie ein seltsames Geräusch gehört, ein lebhaftes Schnauben oder Stampfen, das Geräusch eines Sommerurlaubs im Dorf, auf dem Land, ein Geräusch aus der Kindheit –, und da sah sie hinter, fast über sich die Riesengestalt eines berittenen Grauen mit geschwungenem Knüppel, im Begriff, ihr einen Hieb auf Nacken, Hintern oder Rippen zu versetzen, der sie zweifellos zu Boden geworfen und bewusstlos oder benommen zurückgelassen hätte, ohne reagieren oder weiterfliehen zu können, dazu verdammt, einen zweiten und dritten abzubekommen, wenn der Polizist erbarmungslos war, wenn nicht, zumindest weggeschleift und in Handschellen in einen Wagen gesteckt zu werden, womit die Gegenwart ins falsche Gleis geraten würde, die Zukunft auf ewig verloren nach ein paar Minuten Unbesonnenheit und Pech. Sie sah das Gesicht des schwarzen Pferdes und, wie ihr schien, auch das des grauen Mannes, obwohl seine Stirn von dem Helm, sein Kinn von dem Riemen verdeckt wurde, der verstärkt war und etwas nach oben gerutscht. Berta strauchelte, erstarrte nicht vor Schreck, sondern beschleunigte mit der letzten Kraft der Verzweiflung sinnlos ihren Lauf, das tut man letztlich immer, auch wenn man bereits verurteilt ist, was vermögen schon zwei Mädchenbeine gegen die eines schnellen Vierbeiners, und dennoch forcieren diese Beine den Lauf wie bei einem unwissenden Tier, das immer noch hofft, entkommen zu können. Da tauchte aus der Nebengasse ein Arm auf, eine Hand zog energisch an ihr, brachte sie aus dem Gleichgewicht und zu Fall, entriss sie jedoch dem sicheren Zusammenprall mit Knüppel, Pferd und Reiter. Die trieb es voran, die Trägheit trug sie noch einige Meter weiter, ein Pferd kann nicht scharf bremsen, und vermutlich würden sie es auf sich beruhen lassen, sich andere Umstürzler zum Bestrafen suchen, es gab Hunderte davon in der Nähe. Die Hand stellte sie mit einem weiteren Ruck wieder auf die Beine, und Berta fand sich vor einem gut aussehenden jungen Mann, der alles andere als ein Student oder Demonstrant zu sein schien: Umstürzler trugen weder Krawatte noch Hut, der junge Mann jedoch schon, dazu einen Mantel, der elegant sein wollte, lang, marineblau und mit hochgeschlagenem Kragen. Er machte einen altmodischen Eindruck, dieser Hut mit der schmalen Krempe, als hätte er ihn geerbt.

»Bloß weg, Mädchen«, sagte er. »Und zwar fix.« Erneut zog er an ihr, wollte sie fortreißen, sie führen, retten.

Bevor sie jedoch durch das Gässchen verschwinden konnten, tauchte der berittene Polizist wieder auf, er hatte sich beeilt, zu seiner Beute zurückzukehren. Hatte sein Reittier gewendet und kam im Galopp heran, als machte es ihn wütend, ein Stück Wild zu verlieren, das er sich herausgepickt hatte und schon im Sack oder beinahe. Jetzt würde er sich zwischen zwei entscheiden müssen, Berta oder dem jungen Mann, der es gewagt hatte, sie ihm zu entreißen, aber wenn er schnell und treffsicher zuschlug, konnte er vielleicht beide erjagen, vor allem wenn ihm einer der Seinen zur Hilfe käme, in der Nähe war keiner zu sehen, die meisten verausgabten sich nach Herzenslust auf dem Platz, prügelten wahllos in die Menge, ohne Rücksicht auf Verluste, nicht dass sie sich vor den Augen eines Oberen zurückhielten und es später selbst abbekamen. Der junge Mann mit Hut drückte Bertas Hand, wirkte aber nicht erschrocken, sondern reckte sich herausfordernd in die Höhe, ein kaltblütiger Gefahrenverächter oder nicht bereit, Angst zu zeigen. Der Graue hielt immer noch den langen Knüppel, aber die Geste war nicht drohend, er lag quer über dem Gelenk der Hand, mit der er die Zügel fasste, wie eine Angel oder ein Spazierstock, mit dem er sich im Gleichgewicht hielt. Auch er war sehr jung, mit blauen Augen und dichten dunklen Brauen, die unter dem übergestülpten Helm besonders hervorstachen, angenehme Gesichtszüge mit ländlichem, südlichem Einschlag, vermutlich andalusisch. Berta und der Altmodische erstarrten und blickten ihn an, wagten es nicht, die Gasse hinaufzulaufen, die vielleicht nirgendwohin oder ins noch Schlimmere führte. Vielleicht wussten sie auch sofort, dass sie vor diesem Reiter nicht fliehen mussten.

»Ich wollte dir keins überziehen, Mädchen, für wen hältst du mich?«, sagte der Graue zu Berta; beide hatten sie so genannt, eine eher seltene Anrede im damaligen Madrid, vor allem unter jungen Leuten. »Ich wollte dich nur von dem Krawall forttreiben. Du bist noch zu klein, um dich in so ein Schlamassel zu stürzen. Los, zieh ab. Und du«, er wandte sich an den Altmodischen, »komm mir ja nicht mehr in die Quere, oder es setzt was: eins mit dem Knüppel und ein Weilchen schön sicher, fern der Sonne. Diesmal lass ich dich laufen. Los, verschwinde. Ich habe schon zu viel Zeit mit euch verschwendet.«

Der junge Mann mit der ordentlich gebundenen Krawatte und dem langen Mantel bis zur Wadenhälfte ließ sich von dieser künftigen Drohung nicht erschüttern. Er hielt sich aufrecht, den kühlen, wachen Blick starr auf den Reiter gerichtet, als läse er ihm die Absichten von den Augen ab und wäre überzeugt, er könnte ihn, wenn er losstürmte, von unten aus dem Sattel werfen. Entgegen seinen Worten zog der Polizist nicht gleich ab, als wartete er, dass die Begnadigten zuerst gingen, oder als wollte er den Anblick des Mädchens so lange nicht aufgeben, bis sie aus seinem Blickfeld verschwunden war, sie nicht aus den Augen verlieren, bis er sie nicht mehr ausmachen konnte, so sehr er sich auch anstrengte. Keiner der beiden entgegnete etwas, und Berta Isla bereute es nachher, dass sie ihm nicht gedankt hatte. Aber gegenüber einem Grauen, einem Polizisten Francos, kam damals niemandem ein Dank über die Lippen, auch wenn er ihn sich verdient hatte. Für fast alle waren sie der Feind und verachtenswert, sie waren die, die verfolgten, verprügelten und verhafteten und gerade erst begonnene Leben ruinierten.

Berta hatte sich die Strümpfe aufgerissen, und ein Knie blutete, sie war immer noch verängstigt. Dieses Pferd und den Knüppel über sich zu sehen, im Begriff, auf Nacken und Rücken herabzusausen, hatte ihre Nerven blank gelegt und der so glimpfliche Ausgang eine seltsame physische Schwäche bei ihr hinterlassen. Dieser Widerstreit erschöpfte sie momentan, die Orientierung oder die Willenskraft war ihr abhandengekommen, sie hätte nicht gewusst, wohin sich wenden. Der altmodische junge Mann führte sie immer noch an der Hand wie ein kleines Mädchen, zog sie mit zügigem Schritt aus der Kampfzone in Richtung Las Ventas und sagte:

»Ich wohne in der Nähe. Komm mit rauf, wir kümmern uns um die Wunde, und du beruhigst dich ein wenig, na los. So gehst du besser nicht nach Hause, junge Frau. Besser, du ruhst aus und machst dich ein wenig zurecht.« Jetzt hatte er sie nicht mehr »Mädchen« genannt. »Wie heißt du? Bist du Studentin?«

»Ja. Erstes Semester. Berta. Berta Isla. Und du?«

»Ich Esteban. Esteban Yanes. Ich bin Banderillero.«

Berta war erstaunt, sie hatte noch nie jemanden aus dem Stierkampfmilieu kennengelernt, hatte sich die Komparsen aus dieser Welt niemals außerhalb der Arena und in Straßenkleidung vorgestellt.

»Banderillero bei den Stieren?«

»Nein, bei den Nashörnern, wo sonst. Nenn mir ein anderes Tier, in das man Banderillas bohrt.«

Das lenkte sie von ihrer Aufregung ab, von ihrer enormen Müdigkeit, für ein paar Sekunden. Sie hätte gelächelt, wenn sie nicht so benommen gewesen wäre, konnte gerade noch denken: ›Er nimmt es gewöhnlich mit weitaus gefährlicheren Tieren auf als mit armen, zahmen Pferden; deshalb ist er nicht erschrocken, hat sich nicht gerührt; er hätte ihm ausweichen, es vielleicht von mir ablenken können.‹ Und sie musterte ihn aus dem Augenwinkel mit wachsender Neugier.

»Der Hut steht dir gar nicht, weißt du das?«, rutschte ihr heraus, auf die Gefahr hin, unverschämt zu wirken. Das war ihr in den Sinn gekommen, seit sie ihn aus dem Gässchen hatte auftauchen sehen, einer dieser überflüssigen, doch hartnäckigen Eindrücke, die im Kopf umherschweben und eine Lücke suchen, inmitten sehr viel dringenderer Aufgaben.

Der junge Mann ließ ihre Hand los, nahm ihn sofort ab und betrachtete ihn interessiert, drehte ihn in den seinen, mitten auf der Straße, enttäuscht.

»Ja? Na hör mal. Was ist los mit ihm? Er steht mir nicht? Findest du? Die Qualität ist eins a.«

Er hatte einen üppigen Haarschopf mit hohem Scheitel auf der linken Seite, so dass er auf der rechten fast einen Pony trug, so viel Haar gab es da, und es schien unerklärlich, wie all das unter dem Hut Platz gehabt hatte, ohne dass etwas hervorsah. So war er noch attraktiver, das befreite Haar rückte die Gesichtszüge zurecht oder rahmte sie ein. Die weit auseinanderliegenden braunen Augen, fast pflaumenfarben, gaben seinem Gesicht Aufrichtigkeit und Unschuld, ein Gesicht ohne Falsch, nichts darin war in sich gekehrt, scheu, gequält, eines dieser Gesichter, in dem man, wie es früher hieß, lesen kann wie in einem offenen Buch (obwohl es auch unzugängliche, unerträgliche Bücher gibt) und dessen Ausdruck nichts zu verbergen scheint. Die Nase war gerade und groß, das Gebiss mächtig und etwas vorstehend, eines von denen, die ein Eigenleben entfalten, wenn es sich großzügig den Blicken darbietet; ein afrikanisches Lächeln erhellte das ganze Gesicht, und sobald es aufschien, lud das Gesamtbild dazu ein, dem Urheber zu vertrauen. Eines dieser Gebisse, bei dem manch einer denken mag: ›Na, wenn ich mir das ausleihen könnte, sähe die Sache anders aus. Vor allem beim Flirten.‹

»Nein, er steht dir gar nicht. Die Krempe ist zu schmal. Er passt dir nicht. Und staucht dir den Kopf. Als wäre er eine Gurke, und so ist deiner nicht.«

»Dann kein Wort mehr. Zum Teufel mit dem Hütchen. Eine Gurke – niemals«, sagte der Banderillero Esteban Yanes und warf ihn mir nichts, dir nichts in den nächsten Papierkorb. Anschließend lächelte er und machte ein Handzeichen wie zum Gruß, als hätte er gerade erfolgreich zwei Banderillas gesetzt.

Berta fuhr zusammen und fühlte sich schuldig, sie hatte nicht gedacht, mit ihrer Bemerkung das gute Stück zum Tod verurteilt zu haben. (Oder zu den Strähnen eines Bettlers, der ihn sich bestimmt herausklauben würde.) Vielleicht hatte der junge Mann den Hut gar nicht geerbt, sondern teures Geld dafür bezahlt. Er war ein paar Jahre älter als sie, um die dreiundzwanzig, vierundzwanzig, aber auch in diesem Alter hat man gewöhnlich kein Geld übrig, schon gar nicht damals.

»Also wirklich, du musst nicht auf mich hören. Wenn er dir gefallen hat, was kümmert dich meine Meinung? Du kennst mich nicht mal. Warum gleich so drastisch?«

»Dich musste ich nur sehen, und schon höre ich auf dich, was auch immer anliegt, und zwar drastissimo.« Das klang nach einem Kompliment, wenn man sich die Worte vor Augen führte (sie bezweifelte, dass das letzte existierte, doch wer sich darum nicht schert, erfindet oft fröhlicher und treffender drauflos als die Wohlüberlegten). Aber Tonfall und Haltung hatten nichts Galantes. Oder etwas so altmodisch Galantes, dass Berta es nicht einschätzen konnte. Keiner ihrer Freunde, nicht einmal ihre Verehrer, nicht einmal Tom, hatten jemals einen solchen Satz losgelassen (gerade brach die schroffe Zeit an, die gute Erziehung wurde zum Schandfleck, die schlechte zu einem Orden). »Na los, komm, dein Knie braucht Hilfe, sonst entzündet es sich noch.«

Als Berta in seine Wohnung trat, stellte sie fest, dass er wohl keine Geldsorgen hatte. Die Möbel waren neu, nicht abgewetzt (allerdings waren es nicht allzu viele), und sie wirkte weitaus geräumiger als die Wohnungen, die die wenigen Studenten mieteten, die es sich leisten konnten. Ja fast immer teilte man sich die Wohnung zu zweit, sogar zu viert oder fünft. Das hier war eine Wohnung, wie es sich gehörte, allerdings zweifellos die eines Junggesellen, eines alleinstehenden Mannes, der sich noch nicht richtig niedergelassen hat. Alles wirkte ordentlich, ja durchdacht, doch mit einem Hauch von Vorläufigkeit. An den Wänden hingen Stierkampfaufnahmen, drei oder vier Corrida-Plakate, eines mit Namen, die sogar für sie berühmt waren, Santiago Martín »El Viti« und Gregorio Sánchez. Zum Glück hing nirgendwo ein Stierkopf im Rahmen, als extremes Hochrelief, vielleicht gab es das nur für die Matadore, nicht für die Helfer, Berta wusste kaum etwas über diese Welt.

»Lebst du allein hier?«, fragte sie. »All der Platz nur für dich?«

»Ja, ich habe sie vor ein paar Monaten gemietet. Während der Saison kann ich sie kaum nutzen, da bin ich selten in Madrid, und sie kostet mich ein Heidengeld. Na ja, in letzter Zeit hatte ich Erfolg als Springer, und irgendwo muss man ja bleiben, wenn nichts los ist. Nach Amerika lädt man mich nämlich nicht ein. Und irgendwann hat man, ehrlich gesagt, die Nase voll von Pensionen und Hotels.«

»Springer?«

»Erklär ich dir gleich, wenn ich dich versorge. Los, setz dich da hin«, und er deutete auf einen Sessel, darunter ein Teppich. »Zieh dir die Strümpfe aus. Die kannst du wegwerfen. Wenn du keine anderen dabeihast, nehme ich sie nachher mit runter und kaufe welche. Du musst mir allerdings sagen, wo man so was kauft, ich habe keine Ahnung. Ich hole den Verbandskasten.«

Er verließ das Wohnzimmer, und Berta hörte ihn wühlen, Schränkchen und Schubladen aufmachen und schließen, vermutlich im Badezimmer. Sie legte den Mantel ab, ließ ihn neben sich auf dem Sofa, setzte sich in den angewiesenen Sessel und zog dort ihre Stiefel aus – mit Reißverschluss, bis zum Knie –, dann die dunklen Strümpfe, in Wirklichkeit Strumpfhosen, die damals bereits in Mode kamen. Sie musste ihren Rock ziemlich weit hochschieben, um sie auszuziehen, denn er war gerade geschnitten, fast anliegend und recht kurz – er bedeckte zwei Drittel der Oberschenkel, vielleicht weniger –, wie es damals ebenfalls Mode war. So spontan war ihr Beschluss gewesen, auf die Demonstration zu gehen, dass sie das Haus für den Unterricht gekleidet verlassen hatte, keinesfalls für eine Flucht durch die Straßen vor einem berittenen Grauen. Beim Ausziehen blickte sie zweimal zur Tür, durch die ihr Gastgeber verschwunden war, nicht, dass er hereinkam, während sie noch mit ihrer Teilentkleidung beschäftigt war (ohne sie zu zählen, hatte sie ganz selbstverständlich im Nu vier Kleidungsstücke abgelegt, wenn man den Schal mitzählte, das heißt die Hälfte, jetzt trug sie noch den Rock, einen weichen Pullover mit V-Ausschnitt, Slip und Büstenhalter). Sie blickte sich bloß pro forma um, denn sie merkte, dass es ihr eigentlich nichts ausmachte, wenn er sie ein paar Sekunden mit hochgezogenem Rock sah. Ein überstandener Schreck, anhaltende Müdigkeit, und man lässt die Deckung fallen, wird von einer Art Gleichgültigkeit, fast Willfährigkeit übermannt, weil man glücklich einer Gefahr entronnen ist und sich nun entspannen kann. Außerdem flößte ihr der junge Yanes Vertrauen ein, seine Gesellschaft war angenehm. Nach diesem kurzen Prozess (die Strumpfhose ein Knäuel auf dem Boden, sie hatte nicht die Energie, sie aufzuheben) machte sie es sich im Sessel bequem, die Beine nackt, die Füße barfuß auf dem Teppich; sie warf einen unbekümmerten Blick auf das Blut, und sofort überkam sie Schläfrigkeit, die sich jedoch nicht ausbreiten, nicht überhandnehmen konnte, weil der Banderillero zurückkehrte, auch er hatte Mantel, Sakko und Krawatte abgelegt und das Hemd hochgekrempelt. In einer Hand hielt er ein Glas Coca-Cola mit Eis, das er ihr reichte, in der anderen tatsächlich einen kleinen weißen Verbandskasten mit Griff, vielleicht hatte jeder Torero einen im Haus, um sich den Verband wechseln zu können, für alle Fälle. Yanes griff nach einem niedrigen Hocker und setzte sich vor sie.

»Mal sehen«, sagte er, »erst wasche ich sie dir ein wenig aus, das tut nicht weh.« Berta schlug instinktiv die Beine übereinander, teils um es ihm zu erleichtern und ihr Knie näher heranzurücken, teils um es ihm zu erschweren (ihm den Blick zu erschweren). »Nein, schlag die Beine nicht übereinander, das macht es nur schwieriger. Stütz die Wade auf meinen Schenkel, so geht es besser.« Sorgfältig wusch er die Wunde mit einem kleinen Schwamm, Wasser und Seife und trocknete sie dann leicht tupfend mit einem kleinen Handtuch, als wollte er ihr keinesfalls weh tun oder reiben. Dann blies er darauf, der Atem demonstrativ kühl. Von seinem niedrigen Sitz aus hatte Yanes freien Blick und Einblick, der Rock war kurz und eng genug (die nicht gekreuzten Beinen spannten ihn straff), im Blickfeld die Spitze des Slips, und falls er einen besseren Blickwinkel brauchte, musste er nur seinen Schenkel nach links bewegen, und Bertas Wade würde ihm unweigerlich folgen. Ebendas tat der Banderillero, er bewegte den Schenkel unmerklich zur Seite, und das erwünschte Blickfeld weitete sich, leicht geöffnet boten sich ihm nun die ganzen Beine dar, von Leiste bis Knöchel (aber auch die nackten Füße), starke, kräftige, aber keineswegs dicke Beine, wie die der Nordamerikanerinnen, fest, muskulös und recht lang, Beine, die zum Verweilen einluden, zum Vertiefen, am Ende immer dieser Hügel (oder eher eine sanfte Böschung, eine Schwellung, ein Zucken). »Jetzt kommt der Alkohol, das brennt anfangs ein bisschen, nachher nicht mehr so stark.« Er besprengte etwas Watte, und als sie schön feucht war, damit keine Fasern an der Wunde haften blieben, fuhr er mehrmals darüber, zart und behutsam. Dann blies er wieder, eigentlich etwas oberhalb des Knies, als hätte er schlecht gezielt oder als wollte er auch dort lindern, wo nichts brannte.

Sogleich spiegelte sich das Brennen in Bertas Gesicht wider (sie biss die Zähne zusammen, sog die Lippen ein), aber es dauerte tatsächlich nicht lange. Sie fühlte sich wie damals als kleines Mädchen, wenn ein Erwachsener bei ihr einen Schnitt oder eine Schramme versorgt hatte. Es tat wohl, wieder in jemandes Händen zu sein, von jemandem berührt zu werden, der mit ebendiesen Händen nützliche Dinge an ihr verrichtete, einerlei, welche. Eigentlich war es wie beim Friseur, der mit Rasiermesser oder Rasierapparat über den Nacken des Mannes fährt und ihn damit schläfrig macht, ja sogar wie beim Zahnarzt, sofern er nur kratzt und rüttelt und keine Schmerzen zufügt; und vor allem wie beim Arzt, der mit einem einzigen Finger das Herz abhorcht, abtastet und abklopft, drückt und fragt: »Tut es hier weh? Und hier? Und hier?« Es hat etwas Angenehmes, sich dem hinzugeben, sich betasten zu lassen, so wenig erfreulich, unangenehm, ja sogar furchteinflößend es mitunter sein mag (der Friseur kann immer ungewollt ritzen, der Zahnarzt das Zahnfleisch oder einen Nerv reizen, der Arzt den Gesichtsausdruck ändern und sich besorgt zeigen, der Mann einer Frau weh tun, umso mehr, je unerfahrener sie ist). Berta Isla fühlte sich behaglich, träge und behütet, ihr Schwächegefühl wuchs, während Yanes ihr ein stattliches Pflaster über die Wunde klebte und die Operation für beendet erklärte. Als er es festgedrückt hatte, zog er die Hände nicht gleich zurück, wie es angebracht gewesen wäre, sondern schob beide zugleich ganz sanft auf die Außenseite ihrer Schenkel, als legte er sie ihr beschützend auf die Schultern, mehr nicht, eine Geste, die sagen will: »Fertig. Das war’s.« Aber die Schenkel sind keine Schultern, nicht einmal ihre Außenseite, kein Vergleich. Berta reagierte nicht, sie blickte ihn weiterhin mit etwas trübem Blick an, schläfrig oder gespannt, verdrehte die Augen und wollte sich beunruhigen, ohne Erfolg, rief bleich die Röte herbei, die sich sonst so leicht bei ihr einstellte, als wartete sie darauf oder ersehnte sogar unbewusst, dass diese Hände sich nicht lösten, ja beobachtete neugierig, ob sie weiterwanderten, eine andere Gegend erkundeten, zum Beispiel die Innenseite des Schenkels, die noch weniger den Schultern gleicht, dort kann die behütende Geste für den Berührten zur Drohung werden oder seine Ungeduld steigern, alles hängt von dem Tag ab, von wem mit wem. Eine ganze Minute lang – eine lange Minute vollkommenen Schweigens, denn keiner von beiden sprach – bewegten sich Yanes’ Hände keinen Millimeter, blieben ruhig liegen, ohne auch nur zu streicheln oder zu drücken, ruhten einfach dort, fast leblos, diese Handteller würden einen rötlichen Abdruck hinterlassen, wenn sie noch länger dort verweilten, ja ließen sich vielleicht nicht ganz so leicht mehr von der Haut lösen. Der Banderillero hielt dem Blick der vernebelten Augen mit seinen auseinanderliegenden stand, die ihm diesen Anschein von Aufrichtigkeit und Unschuld gaben. Sie verrieten rein gar nichts, nahmen den folgenden Schritt nicht vorweg, vermittelten bloß Gelassenheit. Und doch konnte man in dem Gesicht lesen, und Berta wusste, was der Unbekannte – ach ja, ein Unbekannter war er – früher oder später versuchen würde, wusste es mit solcher Gewissheit, dass das Gegenteil für sie eine Enttäuschung gewesen wäre. Sie zwang sich, an Tomás Nevinson zu denken, den sie mit solcher Überzeugung liebte, mit wohlerwogener, trotziger Bedingungslosigkeit, aber sie hatte nicht das Gefühl, dass diese Abend- oder bereits Nachtstunde irgendetwas mit ihm zu tun hatte oder ihn in Frage stellte, sie sah keinerlei Verbindung zwischen ihrem fernen halbenglischen Freund und diesem Moment in einer Wohnung in der Nähe der Plaza de Las Ventas mit einem jungen Mann, der bestimmt dort auftrat oder gerne auftreten würde, das mit dem »Springer« hatte er bisher nicht erklärt. Sie dachte, dass ihr immer noch Orientierung und Willenskraft abgingen; dass sie noch immer verstört war oder gelähmt von dem Schreck des Pferde-, Aufstand- und Polizistenabenteuers, vielleicht von allem auf einmal. Nichts geht über den Glauben, seinen Willen verloren zu haben, Wind und Wellen ausgesetzt zu sein, sich wiegen und gehen lassen zu können; oder nein, noch besser ist der Glauben, dass man seinen Willen jemand anderem übergeben hat, dem es nun zusteht zu entscheiden, was geschehen wird.

Esteban Yanes, ohne die Miene zu verändern, ihre Augen weiterhin fest im Blick, als sollte ihm kein Schimmer von Ärger oder Zurückweisung entgehen, damit er einen Rückzieher machen konnte, wagte sich nach Ablauf dieser Minute ganz weit vor, ein entschlossener, kühner Mann. Aber kaum hatte er seine riskante Bewegung vollzogen, da platzte schon das Lachen hervor, das bei Berta so häufig auftrat und ihr so viele Sympathien eintrug, vielleicht fand sie es erheiternd, sich in dieser Lage zu sehen, die sie sich eine Stunde zuvor nicht hätte träumen lassen, vielleicht war es auch die unverhoffte Freude, die die Erfüllung eines noch nicht ausgesprochenen, nicht eingestandenen Wunsches mit sich bringt, denn man entdeckt solch einen Wunsch erst dann, wenn er in Erfüllung geht. Bertas Lachen rief seinerseits das afrikanische Lächeln des Banderilleros herbei, das sofort zum Vertrauen einlud, jede Gefahr zu verscheuchen schien und ebenfalls gleich darauf zum lauten Lachen wurde. Also lachten die beiden in dem Moment, in dem Yanes langsam, doch ohne weitere Vorwarnung als eben die Langsamkeit, eine Hand zu der anmutigen Schwellung oder dem anmutigen Hügel schob, das heißt zur Slipspitze, die er bereits nach Herzenslust betrachtet hatte und die er sanft mit dem Finger beiseiteschob, um diesen unter den feuchten Stoff zu stecken. So weit war Tom Nevinson niemals vorgedrungen, im gewagtesten Fall hatte sein Zeigefinger über dem Stoff innegehalten, ohne weiterzuforschen, ohne sich zu rühren, aus Respekt oder Furcht oder im allzu deutlichen Bewusstsein ihrer beider Jugend, oder es war das Bedürfnis des Aufschiebens, das Grauen vor dem Unumkehrbaren. Doch Berta war von fragendem Fleisch, stellte einen Unterschied fest und hieß das Neue willkommen. Von den vier Kleidungsstücken, die sie anbehalten hatte, verlor das Mädchen bald schon drei weitere, inzwischen auf dem Sofa; nur eines behielt sie an, das nicht ausgezogen werden musste und das auszuziehen sie auch keine Lust gehabt hatte.

II

Hin und wieder erinnerte sich Berta Isla an Esteban Yanes, sowohl während der absehbaren, gewöhnlichen Etappen ihrer Ehe als auch während der ungewöhnlichen, in denen sie nicht recht wusste, woran sie sich halten sollte, nicht wusste, ob ihr Mann Tom Nevinson schon in den Kreis der Toten aufgenommen worden war, ob er noch die gleiche Luft atmete wie sie, an einem fernen, geheimen Ort, oder ob er schon seit langem nicht mehr atmete, von der Erde verstoßen oder von ihr empfangen, also unter ihrer Oberfläche begraben, nur wenige Meter von dort entfernt, wohin wir unsere Füße setzen, wo wir unbekümmert gehen, ohne jemals daran zu denken, was sie verbirgt. Oder vielleicht ins Meer geworfen, in eine Bucht oder einen See, in einen großen Fluss. Wenn man das Schicksal eines Körpers nicht mehr verfolgen kann, tauchen hartnäckig die absurdesten Vermutungen auf, und es ist nicht schwer, von seiner Rückkehr zu träumen. Von der Rückkehr des Lebendigen, versteht sich, nicht von der des Leichnams, nicht von der des Gespenstes. Diese trösten und interessieren nicht oder nur Gemüter, die akute Ungewissheit verstört hat oder die sich nicht abfinden können.

Nach diesem Januarabend hatte sie den »Springer«-Banderillero nicht mehr wiedergesehen. Der hatte ihr aber noch erklären können, dass man so die Freien nannte, die nicht fest zum Team eines Toreros gehörten (oder nur gelegentlich, als Vertretung), sondern ungebunden waren und die Angebote annahmen, die sich ergaben und ihnen passten, mal hier für vier Corridas, mal dort für zwei, mal für eine einzige oder für den ganzen Sommer. Deshalb machten sie gewöhnlich nicht die Saison in Amerika mit, die Wintersaison, und waren von Ende Oktober bis in den März hinein unbeschäftigt. Esteban Yanes trainierte während dieser Monate, feilte ein paar Stunden pro Tag an sich und widmete die restliche Zeit der Muße, ging in Bars und Restaurants, in denen seine Kollegen verkehrten, die großen Toreros und ihre Manager, die diesseits des Atlantiks geblieben waren, ließ sich überall blicken, damit man sich an ihn erinnerte und ihn womöglich später engagierte. Damit fuhr er gut, er war gefragt und verdiente ausreichend für den »Winterschlaf«, wie man das nannte, konnte sich also das Ersparte einteilen und es sich erlauben, keinen Heller einzunehmen, bis die Stierkämpfe wieder begannen, so um den San José herum.

Nach dem wenig traumatischen, wenig spektakulären Verlust der Jungfräulichkeit – kaum Blut, ein kurzer, minimaler Schmerz und unerwartete, erinnernswerte Lust – begriff Berta Isla bei ihrer Unterhaltung sofort, dass Yanes sie noch so sehr physisch, ja charakterlich anziehen konnte – ein selbstsicherer, ruhiger Mann mit Humor, angenehm und bei weitem kein Simpel, ein besessener Leser, wenn auch ein flatterhafter, kaum wählerischer, der interessant zu unterhalten wusste –, doch ihre Welten waren allzu fern, sie ließen sich weder vereinbaren noch in Zeit und Raum zusammenbringen. Das Verhältnis auf sporadische sexuelle Begegnungen zu reduzieren war für sie keine Option und