8,99 €

Mehr erfahren.

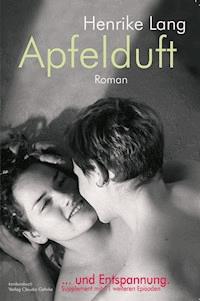

- Herausgeber: konkursbuch

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Henrike Lang erzählt von einem lesbischen Langzeitpaar mit Kind, unterhaltsam und augenzwinkernd selbstkritisch. Sie schreibt mitten aus dem Leben, so, wie es wirklich ist, erschöpfend, umwerfend komisch und herzerwärmend. Vermutlich jede Mutter wird die eine oder andere Situation wiedererkennen. Judith und Henrike sind schon lange zusammen, als Henrike eines Tages eine beunruhigende Lust – eher Gier – entwickelt, auf Affären, auch auf Männer. Sie empfand sich bis dahin immer als ausschließlich lesbisch. Doch in dieser Phase erotisiert sie alles. Sogar der Duft nach sauren Boskoop-Äpfeln. Bis sie realisiert, was sie wirklich umtreibt: Der Wunsch nach einem Kind, physisch wie Hunger oder Durst. Als sie diesen Wunsch Judith mitteilt, hält diese es für eine von Henrikes üblichen Obsessionen, die vorübergehen würde. Doch Henrike lässt nicht locker. Es beginnt eine Zeit unglaublicher Abenteuer, bis das Kind auf die Welt kommt. Dann folgt der chaotische Alltag mit Kind, und das, was mit einer Beziehung passiert, wenn ein Kind da ist: wo bleiben die Liebe, die Lust? (Und trotzdem: der Wunsch nach einem zweiten). Henrike Lang erzählt vom Babyalter bis zum Schulkindalter von acht Jahren: ein großes Lesevergnügen zwischen Bettenroulette, Virenschleudern, Schwimmenlernen, Elternabenden und der Suche nach dem Roller.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Henrike Lang

Bettenroulette

Roman

konkursbuch VERLAG CLAUDIA GEHRKE

Inhaltsverzeichnis

Titelseite

Zum Buch

Pressestimme

Eine verdammt zähe Liebesgeschichte

Hochzeitstag

Christoph, seine Frau und ich

Tanjas Brut

Andeutung

Boskoop-Mann

Sleazy

Mrs. Robinson

Madame Non

Das Wunder von Altona

Magenta

Sondierung

Auftritt Freundin

Jäckel & Heid

Der Test

Babyphone

Schwangerschaft II

Bauch aufschneiden

Still-Tage in Clichy

Barbusig

Zu heiß, zu kalt

Der Todeskuss

Scat

Hormone

Pimmi

Kind ohne Namen

Mama? Papa? Mapa!

Bettenroulette

Die Erscheinung

Oma

K2

Entspannung

Bade-Uschi

Sex in Langzeitbeziehungen

Queere Weihnacht

Unschuldig

Ganzkörperliebe

Das Jüngste Gericht

Sportverein

Bürgerwehr

Mein Sohn, ein Mann

Ohne Frisur und Figur

Regenbogenrechnen

Helmut

Rollercoaster

Zu guter Letzt

Zur Autorin

Impressum

Zum Buch

Henrike Lang erzählt von einem lesbischen Langzeitpaar mit Kind, unterhaltsam und augenzwinkernd selbstkritisch. Sie schreibt mitten aus dem Leben, so, wie es wirklich ist, erschöpfend, umwerfend komisch und herzerwärmend. Vermutlich jede Mutter wird die eine oder andere Situation wiedererkennen.

Judith und Henrike sind schon lange zusammen, als Henrike eines Tages eine beunruhigende Lust – eher Gier – entwickelt, auf Affären, auch auf Männer. Sie empfand sich bis dahin immer als ausschließlich lesbisch. Doch in dieser Phase erotisiert sie alles. Sogar der Duft nach sauren Boskoop-Äpfeln. Bis sie realisiert, was sie wirklich umtreibt: Der Wunsch nach einem Kind, physisch wie Hunger oder Durst. Als sie diesen Wunsch Judith mitteilt, hält diese es für eine von Henrikes üblichen Obsessionen, die vorübergehen würde. Doch Henrike lässt nicht locker.

Es beginnt eine Zeit unglaublicher Abenteuer, bis das Kind auf die Welt kommt. Dann folgt der chaotische Alltag mit Kind, und das, was mit einer Beziehung passiert, wenn ein Kind da ist: wo bleiben die Liebe, die Lust? (Und trotzdem: der Wunsch nach einem zweiten). Henrike Lang erzählt vom Babyalter bis zum Schulkindalter von acht Jahren: ein großes Lesevergnügen zwischen Bettenroulette, Virenschleudern, Schwimmenlernen, Elternabenden und der Suche nach dem Roller.

Pressestimme

„Henrike Lang schildert frisch, flott und frei von der Leber weg Episoden mitten aus dem Leben heraus – und plaudert vermutlich aus dem eigenen Nähkästchen, in dem sich bei Weitem nicht nur Babyöl und Bauklötzchen befinden, sondern auch z.B. Sicherheitsnadeln, mit denen sich notfalls Risse in einer langjährigen Beziehung zusammenhalten lassen. Kritisch-klare Worte liegen ihr ebenso wie umwerfend witzige Schilderungen.

Empfohlen nicht nur für lesbische sondern für alle Eltern und solche, die es werden wollen, und alle anderen!“

(Hajo)

Eine verdammt zähe Liebesgeschichte

Judith lernte ich im Januar 1989 auf der Geburtstagsfeier ihres Bruders, Thilo, kennen. Ich wusste, dass sie kommen würde, und bereitete mich auf einen angemessenen Umgang mit ihr vor. »Sie ist charmant, aber total verrückt«, weihte Thilo, mit dem ich ein germanistisches Proseminar teilte, mich ein. »Pass auf. Leichen pflastern ihren Weg. Es war nicht leicht, ihr kleiner Bruder zu sein. « Doch in der Ecke stand nur eine kleine pummelige Frau mit kurzen schwarzen Haaren – so schüchtern, dass sie beim Sprechen einatmete und man sie oft nicht verstand. Ich konnte nicht erkennen, was an ihr gefährlich sein sollte, und verstand mich bald mit ihr, denn sie war sehr belesen.

Sie war allerdings auch sehr einsam, so einsam, dass sie sich auf der Stelle in mich verliebte. Judith fand, ich sei eine enorme Herausforderung und genau die brauche sie, um mit dreiundzwanzig endlich ins volle Leben hinauskatapultiert zu werden. Mit mir, glaubte sie, würde es nie langweilig und an meiner Seite käme man gar nicht umhin, persönlich zu wachsen. Wie ein dehydrierter Frosch, der todesmutig in einen neuen Teich hüpft, nicht wissend, ob dort Raubfische sind.

Ihr Mut – ich bin tatsächlich nicht einfach, sondern impulsiv, verschwenderisch, leidenschaftlich auch in der Verirrung – beeindruckte mich so, dass ich ihrem Werben nachgab, obwohl ich sie physisch nicht sonderlich anziehend fand. Meine vorige Freundin hatte lange kastanienbraune Locken gehabt und einen riesigen Busen. Da konnte dieses verzweifelte Neutrum kaum punkten. Judith punktete aber mit ihrer bereits erwähnten Intellektualität (meine Ex las nicht), ihrer Treue (meine Ex war ein Luder) und ihrer Zärtlichkeit (meine Ex war eher der robuste Typ »Hosen runter, beug dich über den Küchentisch«).

Judith küsste sehr gut. Ich kenne niemanden, der so gut küsst wie sie. Ich kenne niemanden, der so gut streichelt wie sie. Man zerfließt förmlich unter ihren Fingerspitzen. Sie hat sehr schöne braune Augen, die sie auf riesige, schmelzende Plüschaugen anwachsen lassen kann, wenn sie etwas von mir will. Außerdem riecht sie fantastisch. Wenn ich Kummer habe und in ihren Arm krieche, an ihr schnuffele, bin ich getröstet. Ich beschwöre sie immer, sich möglichst wenig mit parfümierten Kosmetika einzudieseln und das Beine-und-Achseln-Rasieren zu lassen. Judith in ihrem physischen Naturzustand ist das Größte für mich. Eine verlässliche, beglückende erotische Grundversorgung – und mehr will man mit fortschreitendem Alter nicht.

Meinen ersten Orgasmus mit einer anderen Frau hatte ich übrigens erst mit Judith. Sie kann sehr einfühlsam und selbstlos sein. Allerdings hat sie auch ihre Macken, bis heute: Sie muss bestimmen, wann wir Sex haben, sonst klappt gar nichts, weil sie sich von mir bedrängt fühlt, und sie muss oben liegen. Das ist nervig, aber was soll ich tun. Nach dem Sex, wenn ich noch ein bisschen sprechend nachhallen möchte, schläft sie gleich ein, wie man es von vielen Männern hört. Ich fühle mich oft wie in einer Hetero-Karikatur. Man gewöhnt sich daran. Nach zweiundzwanzig Jahren überhaupt noch Sex miteinander zu haben, ist ja nicht die Regel.

So war das 1989 mit Judith. Wir verbrachten das erste Jahr in meinem Bett und gingen nur zum Essen und Studieren raus. Judith studierte damals gezwungenermaßen Biologie, weil kein Platz an der medizinischen Fakultät frei war. Sie war zwar eifrig, aber hartnäckig versponnen, stellte sich ständig selbst ein Bein, ein weiblicher Don Quichotte, der gegen innere Windmühlen kämpft. Und das ist sie geblieben: Judith kämpft ständig gegen sich selbst, ein neurotischer Armeeflügel ihrer Seele gegen den anderen. Ab und zu gibt es einen Waffenstillstand, in dem die Toten vom Schlachtfeld geholt werden, die Verwundeten gepflegt und Kriegskasse aufgefüllt – dann geht das innerpsychische Gemetzel weiter.

Niemand wäre in der Lage, ihr das anzutun, was sie sich selbst antut. Es ist eine Qual, sich das täglich anzuschauen. Und so kam es, dass Judith vierzehn Jahre lang studierte. Als sie endlich an die medizinische Fakultät kam, lernte sie den – an sich schon sehr umfangreichen und anspruchsvollen – Lehrstoff so gründlich, präparierte sich so skrupulös für jede einzelne verdammte Prüfung, dass sich ihr Examen zog und zog.

Allerdings half auch sie auch mir, die ich mich in diesen Jahren durch Panikattacken und Depressionen quälte. Ohne sie hätte ich mein eigenes Studium nicht geschafft. Irgendwann hatte ich jedoch meinen Abschluss, fand einen Job und verdiente Geld – während Judith auf ihre aufreizend gründliche Art weiterstudierte. Ich bezahlte das Wesentliche, sie jobbte ein bisschen in der Altenpflege. Als Medizinerin konnte man sie sich, so gut sie fachlich auch sein mochte, nicht wirklich vorstellen. Wer wartet schon tagelang auf seine Diagnose, bis Frau Doktor sich endlich zu einer durchgerungen hat, und das auch nur unter Vorbehalt?

Es gab Jahre, da blieb ich nur aus Pflichtgefühl mit ihr zusammen, mit diskreten Nebenaffären.

Wie schafft man es, zweiundzwanzig Jahre als hochneurotisches Frauenpaar zusammen zu sein? Ausharren, lautet sicher eine Antwort. Viele Lesben hätten nach zwei Jahren vermutlich eine aus dem Bekanntenkreis verführt und zu ihrer neuen Partnerin erklärt, aber serielle Monogamie ist nicht mein Ding; sie führt von Traufe zu Traufe. Ein gemeinsames Lesbenjahr entspricht zwei Heterojahren, ähnlich wie der Alterungsprozess von Hunden an dem von Menschen gemessen wird. Insofern stünden Judith und ich kurz vor den Toren der Goldenen Hochzeit. Wir haben miteinander ausgeharrt, waren einander, unterm Strich, treu.

Manchmal sah ich Judith wie eine Art Lustknaben, als jemanden, den man sich leistet, weil man ihn sich leisten kann. Ich glaube, ich war auf eine perverse Weise stolz, mir eine attraktive, wenn auch beruflich untüchtige Liebhaberin zu leisten. Äußerlich war Judith immer wie aus dem Ei gepellt, immer mit Oxford-Hemd und Merino-Pullover wie ein Collegeboy, und die Wohnung hielt sie tadellos in Schuss. Wir hatten zwei Perserkatzen und einen Südbalkon voller seltener Blumen. Konnten wir das nötige Geld sparen, verreisten wir auch. Wir lebten, wie die meisten Lesben und Schwulen, entfremdet von ihren Herkunftsfamilien, nur unter Unseresgleichen, mit einem Netzwerk aus Freunden.

Ich konnte nicht klagen. Es war bloß erbarmungslos langweilig. Es war traurig auf hohem Niveau. Wir stagnierten. Judith erhielt ihre Approbation. Als wir am Abend beim Italiener feierten, stellte ich fest, dass sie, nur fünf Jahre älter als ich, allmählich faltige Echsenaugen bekam und ein gefälteltes Doppelkinn. Ich erschrak. Wo waren meine besten Jahre geblieben?

Hochzeitstag

Verheiratet sind wir seit 2002. Die »Homo-Ehe« war gerade drei Monate alt, und ich befürchtete, dass der konservative Kanzlerkandidat Edmund Stoiber sie im Falle seines Wahlsiegs rückgängig machen würde. »Judith«, befand ich harsch, »wir müssen heiraten, bevor der alte Sauertopf drankommt.« Von Romantik keine Spur. Minderheiten nutzen Gelegenheiten.

Ja, die eingetragene Lebenspartnerschaft ist nur eine »Ehe zweiter Klasse«, und man trägt sich auf dem Standesamt freiwillig in eine Rosa Liste ein, die schlimmstenfalls genutzt werden könnte, um uns ins Lager zu bringen. Aber vor der eingetragenen Lebenspartnerschaft waren wir rechtlich gar nichts. Ich wollte Judith beispielsweise ohne großes Trara im Krankenhaus besuchen können, wenn sie einen Unfall hatte, und vom Arzt erfahren, wie es ihr ging.

»Okay«, antwortete Judith überrascht. Massiv von mir unter Druck gesetzt, sah sie keine andere Wahl, als mir beiläufig zuzustimmen.

Mein Heiratsbefehl erging im Schwulen- und Lesbenzentrum SCHULZ am Kartäuserwall. Wir machten dort gerade einen Tanzkurs, der es in sich hatte. Judith weigerte sich nämlich, mich zu führen; da sie einen Kopf kleiner war als ich, fehle ihr die nötige Übersicht. Folgen wollte sie mir aber auch nicht. Das liegt in ihrer Butch-DNA – Judith ist kompakt und willensstark wie ein Panzer. Also kämpfte ich eher mit ihr, als vereint übers Parkett zu schweben.

Ich war echt gereizt, als ich ihr zu heiraten befahl. Heute denke ich, Judith war gerührt. Das merkte ich daran, dass sie für unsere Hochzeitsfeier Unmengen buk und kochte. Bei der Heiratsanmeldung hatten wir von der Stadt Köln »Das goldene Kochbuch« geschenkt bekommen, »Mit über 1800 Rezepten, Tips, Anleitungen und 48 ganzseitigen Farbtafeln«. Ein Superbuch. Damals konnte ich noch nicht wissen, dass Kochkünste wichtig sind fürs Familienglück: »Happy wife, happy life«.

Dann sehe ich uns bei der Trauung, im Historischen Rathaus der Stadt Köln. Ich war damals jung und feist und trug einen grauen Cut mit silbergrauer Bluse. Mein Haar war schön geschnitten und frisiert – eine Freundin hatte mir zur Hochzeit einen Gutschein für den Besuch bei einer Starfriseurin geschenkt. Judith trug einen grauen Blazer mit dunkelroter Bluse. Sie strahlte mich zartglühend an. So emotional ist sie selten. Es musste Liebe sein!

Gelächter machte sich unter unseren Hochzeitsgästen breit. Die Standesbeamtin hatte uns die Ringe gereicht, und ich wollte mir den Ring rasch selbst aufsetzen, um die Prozedur hinter mich zu bringen. Jetzt nahm ich ihn mir grummelnd wieder ab und ließ ihn mir »romantisch« von Judith über den Finger streifen.

Die Silberringe hatte uns meine beste Freundin geschmiedet, nachdem ich ihr auf Nachfrage verkündet hatte: »Nein, ich kaufe keine Ringe. Ätzender bürgerlicher Kitsch!« – »Hochzeit ohne Ring?!«, kreischte meine beste Freundin in den Hörer. »Vergisses!«

Später habe ich die Ringe noch im Bahnhofsviertel bei einem türkischen Juwelier gravieren lassen, mit Vornamen und Heiratsdatum. Wenn schon, denn schon.

Als wir fertig waren und den kleinen Saal verließen, freuten sich alle um uns herum und bestürmten uns mit Glückwünschen und Fragen: »Was empfindest du?«

»Genugtuung«, antwortete ich. »Dass ich hier im Historischen Rathaus stehen und meine große Liebe heiraten kann, wie jeder andere Kölner Bürger auch.«

Nach einem Gläschen Sekt – wohlmeinende Freunde mussten ihn samt Gläsern mitgebracht haben – gingen wir zum Portal. Beim Durchschreiten wurden wir mit Reis beworfen.

Wir wurden beobachtet.

Zum einen war da eine klassische Hochzeitsgesellschaft, die uns anhasste. »Müssen uns diese Homo-Clowns ausgerechnet den schönsten Tag unseres Lebens versauen?«, schienen die missbilligenden Gesichter zu sagen.

Weiter entfernt stand ein älteres Lesbenpaar, wie mir Judith später erzählte. Eine der Frauen muss bei unserem Anblick – zwei frisch verheiratete Bräute, die jubelnd mit Reis beworfen werden – geweint haben vor Freude.

Nach dem Reis- und Blumenspalier war ich zum ersten Mal so etwas wie gerührt und küsste Judith auf den Mund. Später gingen wir mit den Gästen in eine Südstadtkneipe.

Unsere Party war toll. Der Mann meiner besten Freundin sagt, es wäre die beste Hochzeitsfeier überhaupt gewesen. Das lag zum einen an der fehlenden Verwandtschaft. Unsere Eltern kamen nicht. So konnten sie uns auch nicht die Feierlaune verderben. Sie hielten damals noch nichts von uns, weder als Erwachsene noch als Paar. Also war es eine freie Party, ohne Tanten und Onkel und konkurrierende Cousinen (»Corinna arbeitet für eine NGO bei der UNO in Genf. Und was machst du so, Henrike?«).

Wir waren frei, vogelfrei, aber frei. Und das sind wir immer noch – Konventionen achten wir, aber sie machen uns nicht aus.

Eine Freundin von Judith hatte den kleinen Raum im Bürgerzentrum mit Blumen geschmückt, eine andere für die Lichttechnik gesorgt. Wir tanzten und soffen und aßen das, was Judith in den Tagen zuvor unermüdlich gekocht und gebacken hatte.

Unsere Hochzeitstorte war vom Konditor. Darauf standen zwei bemalte Frauengestalten aus Ton – ein Engel und ein Kommunionskind. Als wir die Torte abholten, standen sie auf unterschiedlichen Stufen. Judith nahm behutsam das Kommunionskind und stellte es zum Engel. Jetzt waren wir symbolisch vereint.

Es lief Tangomusik. Zwei englische Freundinnen, professionelle Tango-Tänzerinnen, machten eine kleine Show für uns und unsere Gäste.

Irgendwann warf ich den Strauß. Gefangen hat ihn eine türkische Freundin, und das nur aus Versehen, weil sie diesen Brauch als Einzige nicht kannte. Ansonsten wollte niemand von unseren Freundinnen und Freunden bald heiraten! Niemand versuchte den Strauß zu fangen. Ich war froh, dass Ebru ihn fing, froh, dass er nicht zu Boden fiel. Auch Judith warf ihren Strauß. Ein Freund von mir griff ihn aus der Luft. Er ist jetzt Mitte fünfzig und wird demnächst Vater. Vielleicht heiratet er seine Freundin. Bei manchen kommt die große Liebe spät.

Gegen eins begannen wir mit dem Aufräumen, erinnere ich mich vage, denn ich war zu dieser Uhrzeit schon ziemlich stramm vom Kölsch, das in einem fort von der Theke kam.

Gute Frau. Verdammt gute Freunde. Was will man mehr?

»Meine Frau« zu sagen, fand ich lange peinlich, denn es hörte sich an wie die stupide Kopie einer Hetero-Ehe. Für »meine Geliebte« waren wir nicht mehr wild genug, das klang, als würde man pausenlos knutschend über den Teppich rollen. Ich sagte »meine Freundin«, war sie doch wirklich meine vertrauteste Freundin. Kürzlich ist mir die Formel dann gegenüber einer Behördentussi herausgerutscht: »meine Frau«. Zum einen sprach es sich deutlich kürzer als »meine eingetragene Lebenspartnerin« und zum anderen passte es überraschend; wir sind jetzt einfach im Ms. and Ms. Smith-Alter.

Ich oute mich inzwischen am häufigsten, indem ich von meiner Frau spreche, wenn andere von ihrem Mann sprächen. Etwa am Telefon: »Sie möchten sicher meine Frau sprechen? Einen Moment bitte, ich hole sie«. Den alten Drachen.

Christoph, seine Frau und ich

Christoph ist mein bester Freund. Ich kannte ihn schon seit meinem Studium, wir hatten uns gleich verstanden. Ich vergötterte seine spröde Art. Niemals würde man ihm eine Banalität entlocken, eher schwieg er. Wenn man ihn nach etwas fragte, antwortete er fast wie der autistische Bruder in »Rain Man« – gnadenlos wahrhaftig, selbst wenn sich die Worte gegen ihn selbst richteten. So war das in der Wissenschaft, nahm ich an. Christoph war Wissenschaftsjournalist, ich neigte mehr zum Feuilleton. Unparteilichkeit verstand ich nicht.

Als ich studiert hatte, hatte ich immer versucht, Thesen leidenschaftlich zu behaupten oder zu widerlegen, aber ich bezweifle im Nachhinein, dass es mir um die »Wahrheit« gegangen war statt um einen gewonnenen Kampf. »Du hättest Anwältin werden sollen«, hatte mich Christoph einmal geneckt. »Eine gute Journalistin bist du jedenfalls nicht – immer zu sehr Feuer und Flamme für das, was du liebst oder hasst.«

»Und du, du wärest besser Richter geworden«, gab ich zurück. »Du hättest Freisprüche aufgrund von Verfahrensfehlern ertragen. Du glaubst an Recht und Gesetz und Objektivität und diesen ganzen Mist.«

»Was weißt du denn schon über mich?«, hatte Christoph gesagt und sich abgewandt. Ich war zu weit gegangen. Ich bereute es sofort. Hitzköpfe waren nicht unbedingt die besseren Menschen, auch nicht in einem Land, in dem Gefühlsbetontheit als Eigenwert galt, als Zeichen des Authentischen.

»Ich weiß kaum etwas über dich«, rief ich ihm hinterher, aber da war er auch schon gegangen. Super. Jetzt konnte ich mal wieder in mich gehen und er hatte recht. Ja, was hielt uns als Bürogemeinschaft eigentlich zusammen? Die Themen, an denen wir mit kaum nachlassender Neugierde arbeiteten. Ein solider wechselseitiger Respekt.

Christoph ist hübsch. Er hätte mein Bruder sein können mit seinem hellen krausen Haar. Krause sieht bei Männern ja oft ein bisschen intim aus, nach unerbetener Sinnlichkeit, aber Christoph wirkte damit geradezu edel, wie ein weißer Maori. Ließ man eine Tasse auf seinen Kopf fallen, federte sie gleich wieder hoch, ohne dass seine Fontanelle Schaden nahm. Ein beliebter Trick von Christoph, zu dem er sich allerdings nur angetrunken zu später Stunde hinreißen ließ, und dann fehlte auch meist nicht mehr viel, dass er feuchte Augen bekam, weil er sich an irgendetwas Trauriges erinnerte. Dann sang er pseudorussische Volkslieder, bei denen ich bei der zweiten Strophe eine Oktave höher mit einfiel, bis die Katze sich entleerte.

Dann nahm ich Christophs Kopf in meinen Schoß und kraulte ihm die Locken. Er schnurrte, ich lachte und erzählte ihm irgendwelchen Unfug. Doch nach und nach verstummten wir und wurden ganz still, weil wir ja doch vor eine Wand fuhren: Ich war lesbisch und verpartnert, er verheiratet. Sehr verheiratet. Tanja arbeitete als Sozialarbeiterin im Strafvollzug und ist eine widerwärtige Kreatur, wenn Sie meine Meinung hören wollen. Die JVA war der einzige Ort, wo die Klientel nicht Reißaus vor ihr nehmen konnte. Frauen ihres Schlages werden auch gerne Heilpädagoginnen und kujonieren Behinderte. Sie ist brünett, drall, mit einer guten Figur. Knackis empfahl sie das Lesen der Bibel, vor mir alter Sünderin hatte sie Angst.

Tanja also ging mir durch den Kopf, während ich Christophs Locken nur noch mechanisch weiterkraulte, er aber seinen Kopf stöhnend herumdrehte, so dass sich seine Nase in meinen Bauch bohrte. Noch nie war mir mein Bauch so weich vorgekommen. Köstlich weich und nachgiebig. Da fiel mir Teil zwei des Problems wieder ein: Weit würde Christoph bei mir nicht kommen, so gern ich ihn auch hatte. Teil drei: Morgen früh müssten wir uns dann wieder als Kollegen gegenübersitzen, als ob nichts geschehen wäre. Doch bei einer Techtelei weiß man nie, was aus ihr entsteht – das ist wie ein chemisches Experiment. Christoph stupste seine Nase in meine Bauchdecke wie ein Tierjunges, die blondbewimperten Augen geschlossen.

Ich blieb an jenem Abend sehr weich. Ich küsste ihn an vielen Stellen, aber er durfte mich nicht küssen, sondern musste reglos liegen bleiben und meinen Wünschen strikt gehorchen. »Es ist eine Ausnahme, hörst du? Also sei kein Narr und verdirb es nicht!«, hatte ich ihn gewarnt. »Wie Lohengrin, der Elsa doch nach ihrem Namen fragt, und dann verschwindet sie auf Nimmerwiedersehen.« Christoph hatte mich einen Moment lang ungläubig angeschaut und dann, mit einem feinen Lächeln in den Mundwinkeln, wieder die Augen geschlossen und sich von mir berühren lassen. Wenn Männer nicht schnaufen und pumpen und rote Gesichter vor Lust kriegen, sondern sich spielerisch hingeben, können sie sehr begehrenswert aussehen.

Aber irgendwann schnauft natürlich selbst der sprödeste Wissenschaftsjournalist. Nichts auf der Welt könnte mich dazu bringen, noch weiterzugehen. Ich hatte ihm nichts versprochen und fühlte mich keineswegs dazu verpflichtet. Christoph nahm es auch relativ sportlich und ließ mich klaglos gehen. Ich ging ins Treppenhaus hinaus, um zu rauchen, bis Christoph wieder seine Kleider geordnet hätte. Meine eigenen hingen schlaff an mir herunter, als wären auch sie erschöpft. Meine Lippen brannten und juckten – verdammter Bartschatten. Dann musste ich kichern. Statt mich zu genieren, fand ich die Situation herrlich. Alles würde sich schon regeln.

Es ging schneller weiter, als ich es gedacht hatte. Plötzlich klingelte jemand unten Sturm und hämmerte mit der flachen Hand gegen die Eingangstür. Tanja? Weil ihre Kontrollanrufe zu nächtlicher Stunde uns immer so annervten, hatten wir mal wieder das Telefon ausgestöpselt, noch in Unkenntnis der Tatsache, dass ihre Eifersucht diesmal berechtigt sein würde. Ich raste zurück ins Büro und stolperte fast über einen Christoph, der gerade sein T-Shirt vom Boden aufhob.

»Tanja …«, flüsterte ich panisch, während die Türglocke weiter unbarmherzig anschlug. »Sie wird das ganze Haus wecken.«

»Lass sie doch«, sagte Christoph cool.

»Irgendwann musst du auch wieder nach Hause«, gab ich ihm zu bedenken. Er wurde still.

»Pass auf«, sagte ich. »Du bist aufgeregt, ich bin aufgeregt, wir werden in ihrer Gegenwart ein schlechtes Gewissen haben. Also lass uns, wenn sie gleich hochkommt, etwas tun, was ähnliche Reaktionen in uns auslösen würde, aber deutlich harmloser ist.«

»Ich habe ein Computerspiel da, bei dem du kotzen würdest. Das reinste Schaschlik.«

»Her damit.« Jetzt wurde Zeit knapp, irgendein genervter Mieter hatte Tanja bereits ins Haus gelassen. Wir konnten sie wütend das Treppenhaus hinaufstapfen hören. Während Christoph das Spiel im Player startete, rannte ich zum Kühlschrank, griff nach der Salsa-Sauce und schmierte sie mir um den Mund, damit man die rötlichen Schabespuren von Christophs Bartstoppeln nicht mehr sah. Eine Packung Taco-Chips war auch noch da, ich verschlang eine Handvoll. Als Tanja an der Tür klingelte und ich ihr öffnete, massakrierte Christoph bereits die ersten feindlichen Soldaten.

Tanja fielen fast die Augen aus dem Kopf, als sie mich sah, die Mundwinkel mit Ketchup verschmiert wie eine Dreijährige. Im Hintergrund Geknalle und Todesröcheln. »Was ist hier denn los, feiert ihr eine Party?«, fragte sie schließlich tonlos.

Ja und du bist nicht dabei, dachte ich gehässig.

»Ist Christoph da?«

»Ja, komm doch rein!«, gab ich ihr mit ein paar euphorischen Handzeichen zu verstehen. »Was spielt ihr denn da?«, fragte Tanja, nachdem sie sich hinter Christoph aufgebaut hatte, um ihm über die Schulter zu gucken.

»Es heißt ›The Axis of Evil‹, habe ich von Andreas«, rief Christoph ihr aufgekratzt zu. »Total irre Grafiken.«

Interessiert schaute ich Christoph über die andere Schulter. Der nordkoreanische Diktator Kim Il-Sung wurde gerade von einem Missile zerfetzt. Das Spiel gefiel mir – Tanja weniger. »Habt ihr Drogen genommen oder so?«, fragte sie nach ein paar Sekunden des Schweigens.

»Nein doch! Nur ein extrem langer harter Arbeitstag, von dem wir noch ein bisschen runterkommen mussten.«

Tanja glaubte uns kein einziges Wort. Ängstlich wanderten ihre Augen zwischen Christoph und mir hin und her. Sie fühlte sich verarscht und ausgeschlossen.

Sie begann mir leid zu tun. Aber auch nur einen Moment lang, ich konnte dieses Terrorhäschen nun mal nicht leiden. Christoph tat dann das Richtige, verabschiedete sich von mir und ging mit ihr nach Hause. Armer Christoph, dachte ich, und dann: »Was weiß ich schon über Christoph und seine Bedürfnisse?« sowie: »Das geht mich alles nichts an«. In den nächsten Monaten wiederholten sich unsere Eskapaden noch ein, zwei Mal, ein wunderbares Ventil, um sich inmitten all dieses grauen Alltags mit einem Komplizen lebendig zu fühlen. Dann veränderten sich die Dinge. Tanja wurde schwanger. Christoph und ich beglückwünschten uns gegenseitig. Hauptsache, wir blieben uns so nah wie eh und je.

Tanjas Brut

Von Christoph, dem frisch gebackenen Vater, bekam ich in den kommenden Monaten mehr zu sehen, als ich dachte. Tanja hatte einen Sohn auf die Welt gebracht, der nachts die Bude zusammenschrie, so dass Christoph tagsüber Schlaf in unserer Bürogemeinschaft suchte. Außerdem entwickelte er die vätertypische Obsession, für Mutter und Kind mehr Geld verdienen zu müssen. Kurzum, Tanja bekam in dieser schweren Zeit so wenig von Christoph zu sehen, dass sie mir schon leid zu tun begann, und das will etwas heißen. Außerdem sprach er buchstäblich nicht mehr mit ihr, so fertig war er von der Mehrarbeit.

»Bist du jetzt glücklicher, als Vater?«, fragte ich ihn eines Abends, als wir zu einem Rotwein-Absacker, freundschaftlich Hände haltend, auf dem alten WG-Sofa saßen.

Er zögerte nicht: »Ja.«

»Aber deine Ehe scheint mir jetzt komplett in den Fritten zu sein«, warf ich ein. »Tanja war noch nie ein sonderlich zufriedener Mensch, aber wenigstens nölte sie herum als letztes Zeichen von Vitalität. Jetzt sagt sie gar nichts mehr und sieht aus wie ein Gespenst. Und du sprichst nicht mit ihr.«

»Ich wollte immer Kinder, Tanja auch. Jetzt müssen wir eben eine schwierige Zeit durchstehen. Tanja weiß das auch.«

Die Feministin in mir rührte sich, selbst für ein Wesen wie Tanja: »Du arbeitest nur noch. Was ist mit Tanjas Job? Warum lässt du sie mit dem Kind allein?«

Christoph ließ, ungerührt, meine Hand los. Es war wohl zu viel der Strafpredigt gewesen. »Nächstes Jahr im April steigt Tanja wieder voll in der JVA ein, während ich reduziere, und Otto kommt zu einer Tagesmutter.«

»Aha«, war alles, was ich sagen konnte. Mit heterosexuellen Beziehungen und Babys kannte ich mich einfach nicht aus. Aus meiner Außenseiterposition wirkte beides nur schwer erträglich. Wie hielten die von Familie betroffenen Frauen und Männer es nur aus? Warum nahmen sie als Eltern ein Revival der Familienfolter in Kauf? Waren Familien, wie Thomas Bernhard schreibt, doch oft nur »eine Ansammlung von Blutsverwandten«?

Eines Tages stand jedenfalls Tanja bei uns in der Teeküche und kollabierte. Christoph war gerade nicht da. Ich hakte sie unter die Arme, zog sie aufs WG-Sofa und legte ihr die Beine hoch. Tanja überhaupt anzufassen, kostete mich einigen Widerwillen. Dann ging ich zu der Baby-Tragetasche, hob den armen Wurm mit Namen »Otto« hoch und setzte ihn neben seiner Mutter ab. Nach ein paar Minuten hob Tanja die Lider. Sie hatte mich – angesichts unserer gegenseitigen, tief verwurzelten Antipathie – zuerst wohl für einen bösen Geist gehalten, von dem sie hoffte, dass er von selbst verschwinden möge.

Aber ich war da. Wir sagten nichts. Otto sagte auch nichts, sondern schaute mich mit seinen murmelartigen graublauen Säuglingsaugen blicklos an. Die Küchenuhr tickte.

Plötzlich ging die Tür und Christoph stand im Raum. Dass etwas passiert sein musste, sah er gleich. Ich sagte es ihm. »Kannst du ein bisschen auf Otto aufpassen?«, fragte er mich. »Tanja braucht eine Pause und ich muss in einer Dreiviertelstunde zu einem Interview.«

Klasse, jetzt hatte ich, als kinderlose Bürogemeinschaftstante, das Blag am Hals, und wenn ich Pech hätte, würden sich die Betreuungsanfragen noch ausdehnen. Aber Christoph war mein Freund und würde auch für mich da sein, wenn ich Not hätte. Also gut. »Okay«, antwortete ich. »Muss ich etwas beachten, wenn Otto schreit?«

»Trag ihn einfach herum und brumm dabei tief wie ein Motor – das findet er super. Sollte er nicht aufhören zu brüllen, musst du deine Persönlichkeit in mehrere Teile spalten.«

»Wie?«, fragte ich ungläubig. Tanja war zutiefst unsympathisch, aber Christoph, mein Freund, vielleicht irre.

»Du musst vorübergehend den freundlichen, beobachtenden, anteilnehmenden, quasi buddhistischen Anteil deiner Seele anschalten und Leidenschaften wie Zorn unter einen Kanaldeckel verbannen.«

»Was?«, hakte ich ungläubig nach. Ohne Leidenschaften war ich tot, das konnte Christoph unmöglich von mir verlangen.

Er lächelte. »Du wirst schon sehen, was ich meine. Ich muss jetzt los.« Dann schnappte er sich die noch immer kraftlose, feindselig blinzelnde Tanja, nahm sie auf den Rücken und verschwand mit ihr.

Ich war allein mit Otto.

Es war wider Erwarten nett. Keine besonderen Vorfälle. Otto schien fast aufzuatmen, dass seine gestressten, zankenden Eltern nicht da waren – ein Gefühl, dass ich noch aus meiner Kindheit kannte. Allein, aber nicht drangsaliert. Ich arbeitete, mit Otto im Tragekorb neben mir, sehr gut, als ob ich eine dicke rote schnurrende Katze auf meinem Schoß hätte. Zwei Einsame, die einander Gesellschaft leisten, ohne sich zu stören. Irgendwann schlief er ein.

Otto war nicht sonderlich hübsch oder aufgeweckt. Was mich an ihm rührte, war, dass sein Charakter in diesem frühen Stadium seiner Entwicklung schon so klar hervortrat. Babys sind, wenn sie auf die Welt kommen, bereits halbwegs fertige Menschen, uns Erwachsenen hilflos ausgeliefert – das lernte ich in den folgenden zwei Stunden. Otto war zurückhaltend, bequem, vorsichtig, ein Durchschnittsmensch, der Extreme mied. Ich beschloss, ihn gelegentlich vor Tanja zu beschützen, die, sobald sie wieder zu Kräften kam, ihn sicher diversen religiösen und bildungsbürgerlichen Erziehungsmaßnahmen unterwerfen würde.

»War ganz friedlich«, sagte ich knapp, ohne von meinem Schreibtisch aufzuschauen, als Christoph zurückkam. »Kannste wieder machen.« Da mir Tanjas Zustand schnurz war, fragte ich nicht danach.

So kam es, dass ich in den kommenden Monaten häufiger auf Otto aufpasste. Tanja hasste es zwar, hatte aber so wenige Alternativen, dass sie in ihrer Erschöpfung manchmal sogar auf mich als Babysitterin zurückgriff.

Mit Otto war ich heiter, unbeschwert. Wir verstanden uns einfach. Wenn er brüllte, trug ich ihn mit endloser Geduld herum, weil ich verstand, warum er brüllte. Ich liebte ihn nicht, das war seinen Eltern vorbehalten. Aber ich mochte ihn wie einen kleinen Kumpel. Er tat mir gut mit seinen simplen, klar definierten Bedürfnissen.

Als Tanja dann zum zweiten Mal schwanger war – es war ziemlich schnell gegangen und von Christophs Seite ungeplant –, schaute ich mit wachsendem Interesse ihren Bauch an. »Ich auch«, dachte mein eigener Bauch vielleicht. Christoph wiederum schaute ich mit wachsender Begehrlichkeit an, obwohl wir unsere Fummeleien eigentlich schon abgeschlossen hatte. Es wurde ihm bald unheimlich.

»Nein, Henrike, nein«, sagte er schließlich. »Stell dir mal vor, Tanja kommt uns auf die Spur, dass wir beide ein Kind miteinander gezeugt haben. Das wird die Hölle.«

»Tanja ist schon so die Hölle«, warf ich trotzig ein.

»Ja, aber sie ist die Mutter meiner Kinder«, entgegnete Christoph. »Und irgendwie liebe ich sie auch.« Pause. »Was am Wichtigsten ist: Sie liebt mich.«

Öh. Pfffz. Was soll man dazu sagen. Das mit dem »sie irgendwie lieben« kannte ich aus meiner eigenen Beziehung mit Judith, ebenso das »Einen Menschen, der mit mir durch dick und dünn geht, gibt’s nicht alle Tage«.

»Bin ich selbst denn ein einfacher Mensch?«, setzte Christoph nach.

Ja. Im Vergleich zu Tanja definitiv ja. Andererseits wusste ich nicht, wie es war, mit Christoph liiert zu sein, und sei es nur über eine gemeinsame Elternschaft.

»Also nein«, antwortete ich, plötzlich merkwürdig gereizt.

»Nein«, schloss Christoph.

Als das zweite Kind auf die Welt kam, blieb er vorübergehend zu Hause, sein Zimmer in der Bürogemeinschaft wurde untervermietet und wir sahen uns gut ein Jahr lang nicht mehr – was mir recht war, da ich in meinem alten Freund nur noch einen wandelnden Samenbeutel sah, der ein Kind für mich zeugen könnte. Ich vermisste Otto. Ich müsste mir nun selbst einen Otto machen, statt Zaungast einer Heterofamilie zu sein.

Vor allem musste ich mit Judith, meinem eigenen Ehekreuz, reden. Judith mochte keine Kinder. Es würde schwer.

Andeutung

Tanja ist gerade mit dem Zweiten schwanger«, warf ich locker beim Abendessen ein, als wir über unsere Spaghetti mit Tomatensoße gebeugt saßen.

»Aha«, sagte Judith und aß weiter. »Das ging aber schnell.«