17,99 €

Mehr erfahren.

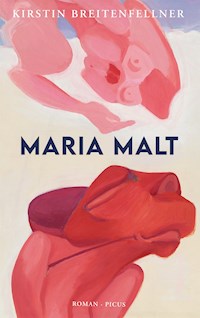

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Judith ist ein Teenager, als die achtziger Jahre beginnen. Sie lebt in behüteten Verhältnissen in einer Kleinstadt und wächst, wie ihre Eltern nicht müde werden zu versichern, in einer Epoche von beispiellosem Frieden und Wohlstand auf. Tatsächlich wird ihre Adoleszenz geprägt vom Kalten Krieg und Wettrüsten, vom drohenden Waldsterben, von der neuen Seuche Aids und dem Reaktorunfall in Tschernobyl.Judith und ihrer Clique gelingt es, den Bedrohungen von Artensterben und Atomkrieg, der scheinbaren Ausweglosigkeit und der Apokalypse zum Trotz, eine ganz normale Jugend zu erleben, mit Partys und Protest, Ausflügen, Liebe und Verrat.Als schließlich die Mauer fällt, hat Judith das Gefühl, dass ihr Leben jetzt erst so richtig beginnen kann.Ein Roman über das Erwachsenwerden in einer Zeit, die erstaunliche Parallelen zu den Problemen und Themen der heutigen Jugend aufweist – vom Klimawandel über den Reaktorunfall von Fukushima bis zu den Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

KIRSTIN BREITENFELLNER

Bevor die Welt unterging

Copyright © 2017 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © Onyx/F1onlineISBN 978-3-7117-2053-5eISBN 978-3-7117-5353-3

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

Kirstin Breitenfellner, geboren 1966 in Wien, aufgewachsen in Kufstein/Tirol und ab 1972 in Bensheim an der Berg-stra-ße, Deutschland. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Russisch an den Universitäten Heidelberg und Wien. Lebt und arbeitet seit 1989 als Schriftstellerin, Kinderbuchautorin, Literaturkritikerin, Übersetzerin, Journalistin und Yogalehrerin in Wien. Zuletzt erschien ihr Kinderbuch »Lisa und Lila dürfen bleiben« im Picus Verlag.

KIRSTIN BREITENFELLNER

Bevor die Weltunterging

ROMAN

PICUS VERLAG WIEN

»Die Jugend wäre eine schönere Zeit, wennsie erst später im Leben käme.«

CHARLIE CHAPLIN

Inhalt

VORSPIEL 1979

1. KAPITEL 1980

2. KAPITEL 1982

3. KAPITEL 1984

4. KAPITEL 1986

EPILOG 1989

NACHSPANN

VORSPIEL

1979

»Wir sehen uns im nächsten Jahrzehnt!« Die Worte des Geografielehrers waren die ganzen Weihnachtsferien durch ihren Kopf gehallt. Judith hatte im Herbst ihren dreizehnten Geburtstag gefeiert und fühlte sich seitdem erwachsen. Trotzdem war sie erschrocken.

Im nächsten Jahrzehnt, das bedeutete, dass sie alt genug war, in Jahrzehnten zu denken, dass sie alt genug war, sich zu erinnern. Natürlich war sie noch nicht erwachsen. Sie wollte nicht einmal erwachsen werden, denn es fiel ihr nichts ein, was daran erstrebenswert sein sollte, außer vielleicht der Freiheit. Zu tun und zu lassen, was man wollte. Sie lebte in einem freien Land, und das war gut so.

Was Judith nicht wusste: Das vor ihr liegende Jahrzehnt sollte aus Blei gemacht sein und nach neun Jahren ein vorzeitiges Ende finden. Wenn sie dann eines Tages wirklich erwachsen sein würde, würde sich niemand mehr nach Freiheit sehnen, sondern alle nur noch nach Regeln schreien. Nicht nur dafür, wie groß Gurken sein mussten und wo man rauchen durfte, sondern auch, welche Wörter man zu verwenden hatte – und demnach, wie man denken sollte. Alle würden nach Sicherheit rufen, weil es noch schwerer sein würde, Krieg und Frieden zu unterscheiden als damals, in den achtziger Jahren, als der Krieg noch kalt war und in einem heißen Blitz zu enden drohte.

Bis ihr Leben losging, würde es noch etliche weitere, zähe Jahre dauern, in denen es scheinen sollte, als ob es zu Ende wäre, bevor es begonnen hatte. Judith gehörte zu denen danach. Das große Fest der Revolution war vorbei und damit der Glaube, dass immer alles besser werden würde. Dieser Glaube einte, ohne dass sie es wussten, die verfeindeten Generationen ihrer Eltern, der fleißigen Kinder des Krieges, des Hungers und des Schweigens, und die der jungen Lehrer, die wütend von den Universitäten an die Schulen geströmt waren, um den Kindern die Zukunft zu bringen: frei von Fesseln, frei zur Lust, frei für den Frieden.

Dazu brauche man nur zu reden, meinten sie, und alles würde gut. Und wenn nicht, dann müsse man eben kämpfen für den Frieden. Notfalls mit Gewalt. Wenn nur der Staat, die Kirche, die Regeln und die Hierarchien niedergerissen sein würden, würde alles gut werden, glaubten die Lehrer mit den langen Haaren und lauten Hoffnungen. Judith war nur allzu bereit, ihnen zu vertrauen.

Es wurde aufgerüstet. Osten und Westen, Gleichheit und Freiheit, standen einander unversöhnlich gegenüber, der Osten stolz und starr wie Beton, der Westen überheblich und flink, auf der Überholspur seiner selbst. Bald wollte der Wald sterben. Kurze Zeit später sollten ihre jungen Lehrer sie hohnlachen. Obwohl sie im Jahrzehnt der sexuellen Befreiung geboren worden waren, sollte es für sie vorbei sein mit der wilden Liebe.

Eine Seuche stand am Horizont, ein Loch tat sich auf im Himmel, durch das die Sonne ungefiltert in ihre Haut brannte. »Make love, not war« wurde heruntergebrochen auf »Petting statt Pershing«. Sie schützten sich mit Sonnencreme. Sie waren nicht mehr immun gegen Kritik, so wie ihre jungen, wütenden Lehrer.

Sie waren geschwächt. Sie waren frei, aber sie wussten nicht mehr, wozu. »No Future« wurde zu ihrem Slogan. Aber wer keine Zukunft hat, hat auch keine Gegenwart.

Sie sollten erst spät Kinder bekommen, zumindest jene von ihnen, die durchgehalten hatten. Die sich durchgerungen hatten, Platz zu nehmen in einem Leben, das weder dem entsprach, was ihnen versprochen worden war, noch dem, wovor sie gewarnt worden waren. Fleiß und Wut brachten einen nirgendwo mehr hin. Denn Jobs und Pensionen hatten sich verflüchtigt.

In fünf Jahren sollte der erste grüne Minister in Turnschuhen sein Amt antreten, um die Wälder und die Freiheit zu retten. Er endete als Lobbyist für die Autoindustrie. Der dicke Kanzler, über den man so wohlfeil spotten, der Boss der Bosse, den man so herrlich hassen konnte, schrieb sich nicht nur erfolgreich die Rettung des deutschen Waldes auf die Fahnen, sondern durfte sich später auch den Fall des Eisernen Vorhangs ans Revers heften.

Während Judith sich auf die Reifeprüfung vorbereiten sollte, sollte der russische Reaktor in die Luft gehen. »Atomkraft? Nein danke!« Die Buttons hatten nichts genutzt.

Es sollte eintreten, wovor sie sich am meisten gefürchtet hatten. Es sollte eintreten, was die Lehrer prophezeit und von dem die Eltern gesagt hatten, dass es nie eintreten würde.

Ihr Leben sollte zu Ende sein, bevor es begonnen hatte. Um drei Jahre später erst richtig anzufangen. Judith sollte sich ins Abenteuer des Denkens stürzen, um dieser Realität beizukommen. Oder um ihr zu entfliehen?

Silvester 1979 hatte sie ihren ersten Schluck Alkohol getrunken. Ihr Vater hatte ihr das Sektglas gereicht mit den Worten:

»Auf deine Zukunft!«

Judith hatte husten müssen, als die Perlen aus Luft und Lust ihren Hals passiert hatten. Schon als Kind hatte sie Kohlensäure nicht vertragen.

Judiths Vater glaubte fest daran, dass Judith dieselben Chancen haben würde wie er, wenn sie sich nur genug anstrengen würde. Schließlich hatte es bei ihm selbst auch geklappt. Leistung machte sich bezahlt, Leistung bedeutete Wachstum, Wachstum bedeutete Fortschritt, Fortschritt bedeutete Reichtum. Das Wichtigste war, dass einem nichts mehr passieren konnte.

»Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So bleibt dir mancher Ärger erspart.«

Diesen Spruch von Konfuzius hatte Papa in Judiths Poesiealbum geschrieben. Er sollte sie vor Enttäuschungen schützen und lag ihr wie ein Stein im Magen. Er würde sie daran hindern, sich ins Leben zu stürzen.

Sauer waren die Bläschen zurück in Judiths Speiseröhre und von da aus in ihre Augen gestoßen. Beim Flaschendrehen im Hobbykeller hatte sie vor wenigen Minuten den ersten Jungen geküsst, den Sohn der Bekannten, die jedes Jahr mit ihnen feierten.

Sie war schon seit mehreren Jahren in ihn verliebt gewesen. Trotzdem hatte sie nichts gespürt außer Abscheu vor seinen feuchten, schmalen Lippen und seinen geröteten Wangen. Sie war sicher, dass er ebenfalls nichts gespürt hatte. Nichts, was auch nur annähernd dem nahe kam, was Liebe sein musste.

Am Morgen darauf saß sie mit trockenen Lippen beim Frühstück und drehte den Ehering ihrer Mutter in den Fingern. »April 1966« stand da. Und der Name ihres Vaters. Judith wurde heiß. Dann wich das Blut aus ihren Wangen, und ein kaltes, böses Lächeln schlich sich in ihre Augen.

»Mamaaa …«

»Ja?«

»Wenn ich im September geboren wurde und ihr im April geheiratet habt, dann fehlen da irgendwo ein paar Monate …«

Jetzt war es an ihrer Mutter, rote Wangen zu bekommen. Sie stammelte etwas wie »Jetzt weißt du es« und »Du bist ja groß genug, das zu verstehen«.

Judith grinste. Sie genoss die Wirkung ihrer Worte, die ihr gar nicht viel bedeuteten, genauso wenig wie die Erkenntnis, dass sie vor der Ehe gezeugt worden war, sie überraschte. Musste es nicht so sein? In den Büchern, die Judith jede Woche aus der Bücherei auslieh, stand nirgends, dass man mit irgendetwas bis zur Ehe warten musste.

Aufklärung war kein Thema für Judith, vielleicht, weil es überall Thema war. In den Kinderbüchern, die ihre Freundin Birte besaß, war alles zu sehen: Mama und Papa lagen aufeinander, das heißt, sie steckten ineinander, das heißt, Papa steckte sein Glied in Mama. Und heraus kam: ein Baby. Aus Mama natürlich. Später. Dann.

Es gab Dr. Sommer und seine Ratschläge, wie man das verhinderte. Indem man ganz einfach zum Frauenarzt ging und sich die Pille verschreiben ließ. Birte kaufte sich heimlich die Bravo.

Ihr Vater war Lehrer, hatte einen Bart und kinnlange Haare und war trotzdem viel strenger als Judiths Vater, der sich jeden Tag rasierte, am Morgen abweisend scharf nach Aftershave roch und in der chemischen Industrie arbeitete.

Judith wusste noch nicht, dass sie die chemische Industrie bald für die meisten Übel der Welt verantwortlich machen und in allen Menschen, die dort arbeiteten, Unmenschen sehen würde. Genauso wenig wie sie wusste, dass der Wald bald sterben würde und dann dreißig Jahre später immer noch nicht gestorben sein sollte, genauso wie die Flüsse, in denen man zwanzig Jahre später sogar wieder würde schwimmen können, wenigstens in manchen von ihnen.

»Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.«

Diesen Spruch kannte Judith noch nicht und auch nicht die unzähligen anderen Sprüche, die ihre Buttons und Aufkleber und Taschen zieren sollten und an denen sie sich festhielten, auch wenn sie wussten, dass sie nicht von weisen Indianern ersonnen worden waren, sondern von gewitzten Werbetextern.

Aber hätten sie nicht zumindest von Indianern ersonnen worden sein können? Damals wusste Judith noch nicht, dass die Grenze zwischen Gut und Böse nicht zwischen Ideologien und Nationen verläuft, sondern das Innere des Menschen auf eine Art zerschneidet, die es beinahe unmöglich macht, beide Seiten gleichzeitig zu sehen.

Judith wusste, was Petting war und wie ein Zungenkuss funktionierte, auch wenn sie sich darunter nichts vorstellen mochte, schon gar nicht, wie es sich anfühlte. Sie dachte an die kalte Feuchtigkeit des Silvesterkusses und an die warme Feuchtigkeit, die zwischen ihren Schamlippen klebte und die Judith so gerne entfernte, wenn sie abends, vor dem Schlafengehen, auf der Toilette saß, obwohl sie sich dabei jedes Mal ertappt fühlte. Ertappt von sich selbst bei Dingen, von denen sie nicht wissen wollte, ob sie erlaubt waren, normal oder abnormal oder wie immer man das nennen sollte.

Sie dachte an das Faltspiel, das sie vor zwei Jahren zu Silvester gespielt hatten, wo man zuerst ein Subjekt, dann ein Verb und dann ein Objekt schreiben musste, wobei das Papier vorher umgeknickt und an den nächsten Spieler weitergegeben werden musste.

»Judith fickt« hatte da gestanden, das Objekt hatte sie vergessen, nicht aber, dass sie gelacht hatte, als ob sie wüsste, was das bedeutete. Sie hatte es überhaupt nicht gewusst und wollte es eigentlich immer noch nicht wissen.

Judith schüttelte sich und lachte auf. Ein klitzekleines Reißen fuhr durch ihre Glieder, eine Abfuhr von Aufregung und Abscheu, eine Anspannung, die sich entlud und sie gegen das Unbekannte wappnete, das auf sie zukam.

Sie sah ihre Mutter an, von der sie sich manchmal schon so weit entfernt fühlte. Ihre Mutter war aufgestanden, um etwas aus der Küche zu holen, und warf auf dem Weg einen Blick in den Spiegel.

Sie hatte sich angewöhnt, die Wangen einzusaugen, wenn sie fotografiert wurde oder vor dem Spiegel stand. Nun konnte sie gar nicht mehr anders und merkte es nicht einmal. Sie bildete sich ein, dass ihr Gesicht dadurch schmaler aussah, denn ein Gesicht durfte nicht rund sein. Aber es sah einfach nur komisch aus.

»Mama!«, rief Judith tadelnd, zog die Wangen ein und tupfte sich eine imaginäre Creme in die Grübchen.

Ihre Mutter lachte, peinlich ertappt. Aber ändern würde das nichts. Ihre Eltern würden sich nie ändern. Die Hausfrau und der Manager. Die Kleinstadt in einem der wärmsten Teile des Landes, am Fuße der Weinberge. Das Fertighaus aus dem Katalog, mit dunkel gestrichenen Fachwerkbalken zwischen Esszimmer und Wohnzimmer, Eicheneinbauschrank und Kamin in Ziegeloptik, Holzdecken und Raufasertapete. Und davor Judith, das aufblühende Leben mit großem Mund, kleinen Augen und weichen Locken. Eine Idylle.

Manchmal fühlte sich Judith jetzt schon älter als Mama. Mama hatte im Krieg schon erwachsen sein müssen. Sie war vor Bomben weggelaufen. Sie war von ihrer Mutter getrennt worden. Als man ihr mitgeteilt hatte, dass ihr Vater, der eigentlich nur der Mann ihrer Mutter war, gestorben war, hatte sie sich nicht mehr an sein Gesicht erinnern können.

Mama hatte keine Meinung, Beim Mittagessen gab sie Judith immer recht. Und abends, wenn ihr Vater nach Hause kam, wechselte sie die Seiten. Wenn sie zu zweit waren, ließ sich Mama von Judith beraten. Welche Frisur ihr stand, ob sie abnehmen und wie sie sich gegen ihren Mann durchsetzen sollte.

Judith hatte bald begriffen, dass Mama keine Lösung wollte. Sie wollte nur reden. Sie wollte sich leidtun. Sie konnte nicht genießen.

»Genieße deine Jugend, man hat nur eine«, hatte Judiths Vater hinzugefügt, nachdem er ihr am Silvesterabend, eine Minute nach Mitternacht, auf den Rücken geklopft und sie das Glas Sekt mit geschlossenen Augen ausgetrunken hatte.

Der Alkohol war von der Zunge direkt in Judiths Gehirn gestiegen und hatte es mit einer dunkelroten Verheißung erfüllt. Die Bläschen hatten in ihrer Speiseröhre gekratzt wie kleine Nägel. Sie hatte kichern müssen, bis ihr die Tränen in den Augen standen.

Es leuchtete Judith ein, dass man seine Jugend genießen musste. Sie sollte sich nach Kräften darum bemühen, aber ihre Jugend sollte ihr gehörig auf den Magen schlagen.

Erster Januar 1980. Judith hatte nichts vor. Birte war mit ihren Eltern auf Skiurlaub, draußen regnete es, und die neuen Bücher hatte sie schon gelesen. Judith machte sich eine Kanne mit dem Rest des Karamelltees, den sie sich von ihrem Taschengeld gekauft hatte, obwohl es ihr unsinnig erschienen war, etwas zu kaufen, das Mama sowieso vorrätig hatte. Nur eben nicht mit Karamellgeschmack, und genau dieser kleine Unterschied hatte dem Kauf einen luxuriösen, verbotenen Beigeschmack gegeben.

Sie ging in ihr Kinderzimmer. Auf ihrem Schreibtisch lag »Der gelbe Stern«. Judith hatte das Buch vor den Weihnachtsferien aus der Bücherei ausgeliehen. Es war ein Bildband, und Judith hatte darin alles gesehen.

Zuerst Männer mit Trenchcoats und Krawatten auf dem Weg ins Konzentrationslager, flankiert von Polizei und schaulustigen Kindern. Dann die Erhängten, zuerst von hinten, in einer Reihe baumelnd, dann von vorne, von ganz nah, mit Gesichtern und Namen. Sie hießen Mascha, Kril und Wolodja.

Judiths Augen hatten sich zusammengezogen, und ihr Kopf war fast zerplatzt. Sie hatte nur die Bilder angeschaut und die Bildunterschriften und Zitate gelesen. In der Schule kam der Nationalsozialismus erst später dran. Sie war jetzt darauf vorbereitet.

Sie kannte jetzt Namen wie Tennenbaum und Salomon. Sie lernte die Wörter Untermenschen, Herrenrasse, Menschenjagd und Menschenversuche. Wörter, die ihr in der Kehle stecken blieben und sich dort aufblähten, die nicht zu schlucken waren und deswegen auch nicht zu verdauen.

Sie sah nackte Frauen, die mit vor den Brüsten verschränkten Armen zur Massenexekution liefen, Männer ohne Hemd und mit vorstehenden Rippen, die ihr eigenes Grab schaufelten.

Sie erfuhr, dass man während Erschießungen keine Hemmungen hat, sondern erst abends, wenn man darüber nachdenkt.

Sie studierte den weit aufgerissenen Mund des in einen Rinnstein gestürzten Mädchens und versuchte zu erraten, was es in Richtung Kamera schrie, während seine Mutter es festhielt.

Sie sollte von dem Jungen träumen, dessen Rückgrat zerquetscht worden war, als er durch ein Loch in der Mauer ins Warschauer Ghetto hatte zurückkriechen wollen und dabei von Wachen erwischt und verdroschen worden war. Verdroschen, bis er zerquetscht war und noch an der Mauer starb.

Sie sah Berge von Schuhen und schließlich Leichenberge. Körper mit Köpfen, Armen und Beinen, die noch ganz waren, aber ohne Tonus, schlaff wie Mehlsäcke und weiß wie Maden, und abgemagerte Körper, so braun und fleckig, wie Menschen gar nicht sein konnten.

Die Bilder brannten sich wie Wundmale in ihr Gedächtnis. »Ecce homo, 1945« stand neben einem Bild. Judith wusste, dass homo Mensch bedeutete. Der Mann, der mit zur Seite ausgestreckten Armen auf dem Boden lag, ein mit weißem Stoff bespanntes Skelett, mit Rippen aus Elfenbein und einer Bauchdecke, die flach an der Wirbelsäule lag, sah aus wie Jesus, aber er hatte nicht freiwillig gelitten.

Die Wörter prägten Judiths jungfräuliche Fantasie. Buchstabenfolgen wie Auschwitz, Belsen, Treblinka und Majdanek, die Begriffe Unsühnbarkeit und Schandphilosophie – ausgesprochen von einem Thomas Mann, dessen Bücher Judith erst später lesen sollte –, sie brannten wie Geschwüre in ihrem Inneren. Auch wenn sie sie nicht immer spüren konnte, denn niemand konnte des Schrecklichen immer gewahr sein, waren sie da.

Zum ersten Mal war Judith froh, keine Großväter mehr zu haben. Obwohl das auch schon egal war. Die vergangenen vierzig Jahre seien die blutigsten aller Zeiten gewesen, hatte der amerikanische Hauptankläger beim Auftakt der Nürnberger Prozesse gesagt, bei denen die Nazis endlich zur Verantwortung gezogen worden waren. Das war 1949 gewesen, und seitdem waren schon dreißig Jahre vergangen. Es war vorbei. Jetzt war Frieden.

Judith schlug das Buch zu und nahm sich vor, es nie wieder aufzuschlagen. Aber das Buch war stärker. Sie hatte es wissen wollen und wollte es immer wieder wissen, bis sie es nicht mehr aushalten konnte. Als sie es nicht mehr aushalten konnte, brachte sie es in die Bücherei zurück.

Eigentlich war das der Punkt, nein, der Einschlag gewesen, nach dem sie sich nicht mehr als Kind gefühlt hatte. Das Entsetzen, mit dem ihre Jugend geendet hatte, bevor sie beginnen konnte. Sie hatte ihre Schlüsse gezogen, ein für allemal. Es konnte alles passieren. Man durfte niemandem trauen. Der Mensch war eine Bestie.

»Nicht alle Nazis waren Unmenschen«, sagte Oma Finni des Öfteren. Sie hatte als Dienstmädchen bei reichen Nazis gearbeitet. Als sie schwanger geworden war und ihr Vater sie verstoßen hatte, weil der Vater ihres Kindes sie nicht heiraten wollte, hatten die Nazis sie unterstützt.

Sie hatte ihr Kind ins Pflegeheim gegeben und es später, als sie einen Mann zum Heiraten gefunden hatte, zu sich geholt. Dieses Kind war Judiths Mutter gewesen.

»Brust raus, Bauch rein« gehörte zu den Sprüchen, die Oma Finni Judith eingebläut hatte. Und dass eine Frau sich rar machen müsse. Oma Finni war stolz darauf, nicht an Gott zu glauben und für jede Lebenslange einen Spruch parat zu haben. Sie aß ihr Butterbrot mit Messer und Gabel. Vor allem, wenn sie bei ihrer Tochter zu Besuch war, der es erspart geblieben war, ihr Kind alleine aufzuziehen und mit sechsundzwanzig Witwe zu werden.

Oma Finni hatte seitdem keinen Mann mehr gehabt. Vielleicht hatte sie die falsche Methode angewandt, einen zu finden. Vielleicht hatte sie gar keinen gesucht.

Oma Kati dachte nur ans Essen.

»Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt«, pflegte sie zu sagen, und Judith verkniff es sich jedes Mal, sie darauf hinzuweisen, dass sie keine Geschwister hatte. »Ihr wisst nicht, was Hunger ist«, fuhr Oma Kati fort.

Judith lernte, dass man Gottes Gaben auf keinen Fall wegwerfen durfte.

Wenn Judith satt war, aß sie trotzdem nicht mehr weiter. Oft war es ihr ganz plötzlich unmöglich, das letzte Restchen noch runterzubringen. Zum Glück besuchten sie Oma Kati nur selten, und Oma Kati hatte sie selbst nur einmal besucht.

Sie war Dienstmädchen bei wohlhabenden Juden gewesen vor ihrer Hochzeit mit einem Witwer, der vier Kinder in die Ehe brachte.

Oma Kati hatte darauf geachtet, dass ihre Stiefkinder etwas lernten. Judiths Vater hatte sich vom Elektriker zum Prokuristen eines Chemiekonzerns hinaufgearbeitet. Ein Selfmademan. Vielleicht dachte seine Mutter, dass sie ihm nicht mehr gut zu Gesicht stand. Dabei war sie auf nichts stolzer als auf ihren Sohn.

Auf dem Teetischchen, das ihr Vater Judith zu ihrem Geburtstag gebaut hatte, waren noch die Weihnachtsgeschenke aufgetürmt. Black-Currant-Tee und Räucherstäbchen von ihrer Cousine, ein Arafat-Tuch von ihrer Tante, ein Sweatshirt mit der Aufschrift »Olympic 80 Team« und eine Steppweste von Mama und Papa, ein Tagebuch von Mama, ihre erste Langspielplatte, »Voulez-Vous« von ABBA, von Oma Finni und ein Umschlag mit Geld von Oma Kati.

Judith stellte die Teekanne ab, zündete die Kerze in dem Stövchen an, das sie im Werkunterricht getöpfert hatte, stellte die Kanne darauf und setzte sich auf den Sessel mit dem braunen Cordbezug.

Die Platte lag noch auf dem Spieler. Judith stand auf und ließ die Nadel so sanft wie möglich auf den dritten Song sinken. Als es anfing zu knistern, fiel ihr auf, wie staubig die Platte war. Sie musste sich angewöhnen, den Deckel zu schließen.

Judith hob die Nadel an, ließ den Reinigungsbesen mit den sich sanft biegenden Fasern zärtlich über die Rillen gleiten und pustete dann den darauf haften gebliebenen Staub ins Zimmer. Es konnte losgehen.

»Chiquitita, tell me what’s wrong. You’re enchained by your own sorrow.« Die sanfte Stimme der blonden Sängerin jagte ihr jedes Mal Tränen in die Augen, Tränen, die sie überraschten und die sie nicht verstand. Die Tränen trieben einen Schauer über ihre Haut, sie machten froh, obwohl Judith traurig war. Sie netzten sie mit Gefühlen, die sie bislang nicht gekannt hatte und die sie nicht annähernd benennen konnte.

Vielleicht hörte sie die Musik deswegen wieder und wieder – um diesem Widersinn auf den Grund zu gehen, einer Betrübnis, die gleichzeitig beglückte.

Mit den Songs hatte Judith begonnen, Englisch zu lernen. Enchained bedeutete gefesselt. Aber es klang viel besser. Irgendwie näher und auch geheimnisvoller. Man konnte sich besser hingeben auf Englisch.

»I’m a shoulder you can cry on. Your best friend, I’m the one you must rely on.«

Rely bedeutete vertrauen. Im Leben brauchte man Freunde. Jemanden, auf den man sich verlassen konnte. Wenn Birte aus dem Skiurlaub zurückkam, würde Judith die Platte mit ihr zusammen hören. Sie würden die Texte mitsingen, wie sie es schon mit anderen Schallplatten getan hatten, Schulter an Schulter, Arm in Arm.

»You were always sure of yourself. Now I see you’ve broken a feather. I hope we can patch it up together«, sang die Sängerin mit den blonden Haaren, die so viel sanfter fielen als die strohigen Haare von Birte.

Judith hatte nur diese Freundin. Und sie liebte sie. Sie wusste, dass Birte sie auch liebte und sogar ein wenig bewunderte. Birte war klug. Aber sie hatte keinen Sinn für Traurigkeit. Birte wollte Zahnärztin werden, weil man da viel Geld verdiente. Judith wusste nicht, was sie werden sollte. Dabei wusste sie sonst eigentlich recht gut, was sie wollte.

»Kisses of fire, burning, burning. I’m at the point of no returning«, drang es aus den Lautsprechern.

Der letzte Song der LP. Sie wusste nicht, warum, aber sie wusste, dass sie so traurig war, dass sie nicht mehr zurückkonnte. Oder war sie darüber traurig, dass sie nicht mehr zurückkonnte? Dabei wollte sie nicht mehr zurück.

Ihr Blick fiel auf das Poster über ihrem Bett, auf dem eine Giraffe und ein Elefant spazieren gingen, umrahmt von Herzchen.

Auf dem Bild darunter war das Kind der beiden zu sehen: eine kleine Giraffe mit Rüssel. Mordillo.

Im Herbst war Judiths Meerschweinchen gestorben, sie hatte sich nicht einmal ein neues gewünscht. Judith dachte an den langen Hals ihrer Mutter und die lange Nase ihres Vaters, von denen sie nur Ersteren geerbt hatte. Mama war neugierig. Aber Papa dachte besser nach.

Sie stand auf, löste die Reißzwecken von der Wand und legte das Poster zusammen. Morgen würde sie sich im Teeladen das Poster kaufen, auf dem stand: »Stell dir vor: Es ist Krieg und keiner geht hin.« Beim nächsten Flohmarkt würde sie ihre Briefmarkensammlung verkaufen.

»Summer night city. Waiting for the sunrise, soul dancing in the dark.«

Judith war bereit. Sie wartete auf den Sonnenaufgang, und ihre Seele tanzte im Dunkeln. Ihre erste Single hatte sie sich im Herbst gekauft. Jetzt war es Winter, auch wenn es draußen regnete, aber danach kam der Frühling, so viel war immerhin sicher.

»Alles ist von oben bis unten verfault«, hatte im Dezember des soeben zu Ende gegangenen Jahrzehnts der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Georgiens Eduard Schewardnadse zu dem knapp fünfzigjährigen Kandidaten des Moskauer Politbüros Michail Gorbatschow gesagt. Michail Gorbatschow hatte ihm zugestimmt.

Der jugendlich wirkende Mann mit dem dunklen Mal auf der Stirn hatte seinem Parteigenossen auf einem Winterspaziergang an der Küste des Schwarzen Meeres zu Recht vertraut und sollte von ihm auch später nicht verraten werden.

Nicht einmal Gorbatschow selbst konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, was dem Aussprechen dieser Erkenntnis folgen würde und wie viele Entscheidungen noch notwendig sein würden, um ihr gerecht zu werden.

Am frühen Morgen des nächsten Tages erfuhren die beiden Kandidaten des Politbüros aus der Zeitung, dass die Truppen der Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert waren. Schewardnadse flog sofort zurück nach Tbilissi, Michail Gorbatschow verbrachte den Tag damit, sich darüber zu grämen, wie mit ihnen umgesprungen worden war.

Er sollte einen weiteren Weg gegangen sein als die meisten anderen Politiker seiner Zeit, als er am Ende des kurzen Jahrzehnts, das soeben begonnen hatte, den Satz sagen sollte, der die bleiernen Jahre beendete, mit denen oder vielmehr nach denen Judiths Jugend begann.

»Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.«

Er sollte noch mehr als zehn Jahre versuchen, ein korruptes System mit Ehrlichkeit aufzuweichen, bis ihn das Leben oder vielmehr sein Kontrahent Boris Jelzin verraten und damit für seinen Idealismus – oder sollte man vielleicht sagen für seine Naivität oder vielmehr Verbohrtheit – bestrafen sollte.

1. KAPITEL

1980

Die Poren waren riesig. Wie kleine Krater klafften sie in ihrer Haut. Judith brachte ihr Gesicht näher zum Spiegel. Hatte sie das früher nicht bemerkt? Früher hatte sie gar nichts bemerkt. Sie hatte geschlafen. Ihre Kindheit verschlafen und sich selbst keines Blickes gewürdigt.

Sie hatte nicht gesehen, ob ihr Pony, den Mama mit einer schlechten Schere schnitt, schief oder gerade war, und wenn sie es gesehen hätte, wäre es ihr egal gewesen. Je näher sie dem Spiegel kam, desto merkwürdiger wurde ihr Gesicht. Desto weniger wusste sie, ob sie es schön oder hässlich finden sollte.

Links neben der Nase saß ein Pickel. Judith riss ein Taschentuch in zwei Teile und drückte von beiden Seiten dagegen. Sie spürte einen Nadelstich in ihrem Gesicht, und auf dem Spiegel klebte ein kleiner weißer Fleck.

Judith wischte ihn erschrocken weg. Der Pickel sah jetzt schlimmer aus als vorher, rot und aufgedunsen. In seinen Krater trat eine wässrige Flüssigkeit.

In ihren Augen standen Tränen. Sie nahm einen Wattebausch und reinigte die Stelle mit dem blauen Gesichtswasser, das sie sich letzte Woche gekauft hatte. Es hieß Clearasil und machte alles noch schlimmer, fand Judith, aber das Brennen, das es hinterließ, gab einem das Gefühl, etwas getan zu haben.

Besser war der Abdeckstift, der brachte den Pickel zwar nicht zum Verschwinden, aber er leuchtete dann nicht mehr so stark aus dem Gesicht heraus.

Judith nahm die neue Haarschere, die sie ihrer Mutter abgerungen hatte, und begann, ihren Pony zu schneiden, der schon die Augen bedeckte.

»Siehst du denn überhaupt noch was?«, hatte Oma Finni beim letzten Besuch gefragt.

Judith hatte natürlich bejaht. Die feinen honigbraunen Haare flutschten seitlich weg, sie drückte sie zur Stirn, die neuerdings oft fettig glänzte, und es gelang ihr eine schöne, ziemlich gerade Linie direkt über den Augenbrauen. Sie nahm ein Haargummi und band sich einen Pferdeschwanz, entfernte das Gummi aber gleich wieder. Ihr Gesicht sah fremd aus, entblößt, und das linke Ohr leuchtete rot. Das linke Ohrläppchen tat immer noch weh.

Vor einer Woche hatte sie sich ein drittes Ohrloch gestochen. Sie hatte plötzlich gewusst, dass sie es haben wollte, an dem Nachmittag bei Birte. Birte hatte in der Tiefkühltruhe nach Eiswürfeln gesucht, aber nur eine gefrorene Leberwurst gefunden. Damit hatte Judith das Ohrläppchen gekühlt.

Birte hatte Judith ihren alten medizinischen Ohrring gereicht, sie hatte ihn kurz entschlossen gegen die Haut gequetscht, und er war tatsächlich eingedrungen. Doch dann steckte er fest. Judith wollte ihn in einer Aufwallung von Panik wieder herausziehen. Eigentlich tat es nicht sehr weh. Nicht so weh wie eine Wunde im Krieg. Wie verhungern im Lager.

Judith nahm all ihren Mut zusammen, den sie noch nicht kannte und der dann doch verfügbar war, und drückte den Ohrring so fest hinein, dass das hintere Häutchen einen knackenden Laut von sich gab.

Das Ohr wurde knallrot, und Judith lachte. Sie hatte es geschafft. Sie konnte etwas aushalten.

Nachts lag sie neuerdings wach im Bett und dachte darüber nach, wie es war, wenn man tot war. Wie konnte man denken, dass es einen einmal nicht mehr geben würde? Noch weniger konnte Judith sich vorstellen, dass es sie noch nicht gegeben haben sollte. Die ganze Zeit vor ihr. Diese Jahrmillionen, die sich abgespult hatten in kalter Gleichgültigkeit einem Mädchen namens Judith gegenüber, das in eine Zeit geboren werden sollte, die eine beispiellose Epoche des Wohlstands und Friedens genannt werden und in einer Epoche enden sollte, in der man Krieg und Frieden nicht mehr so leicht voneinander würde unterscheiden können wie die Jahrhunderte zuvor.

Judith wusch ihre Haare, ging mit dem Handtuchturban auf dem Kopf in ihr Zimmer und legte ihre neue LP auf. »The Age of Plastic« von The Buggles hatte sie sich von ihrem Ostergeld gekauft.

»Living in the plastic age. Looking only half my age. Hello doctor lift my face. I wish my skin could stand the pace. In the bed I read my mind.«

Die elektronischen Beats wummerten in ihr Hirn und noch mehr in ihren Bauch. Sie belebten ihre Sinne und klärten ihre Stimmung auf. Aber die Zweifel blieben. Konnte man im Bett sein eigenes Gehirn lesen? War man nicht in seinem Kopf gefangen? In seiner Zeit?

Warum war sie gerade jetzt geboren worden, in eine Zeit, in der es Zahnärzte, Röntgenstrahlen und Roboter gab, in der man zum Mond flog und Musik hören konnte, während man durch die Gegend spazierte?

Birte hatte zu Weihnachten einen Walkman bekommen von ihrem Onkel, der in Los Angeles lebte. Judith hatte sich einen zu Ostern gewünscht, aber ihre Eltern hatten nur gelacht. Ein Walkman kostete zweihundert Mark. Von Mama und Papa und beiden Omas konnte sie sich einen zum Geburtstag wünschen, was sie auch getan hatte.

Birte hatte sich Dauerwellen machen lassen mit einem Stufenschnitt. Sie sah seitdem ganz anders aus. Wenn sie auf dem Sofa saßen und die Songtexte mitsangen, bei denen Judiths Brust sich weitete, schmiegten sie sich aneinander wie zwei kleine Katzen.

Neulich hatte Birte den Arm um Judith gelegt, und Judith hatte kurz die Augen geschlossen. Ein Mensch hatte einen Körper. Judith hatte gar nicht gewusst, was ein Körper war, obwohl sie so gerne kletterte und Rad fuhr und schwamm und tauchte, und noch weniger, dass zwei Körper sich wie einer anfühlen konnten. Seit Birte ihre Dauerwelle hatte, wusch sie sich andauernd die Haare. Und Judith hatte begonnen, den fettigen Schimmer wahrzunehmen, der nach einem Tag ihren Haaransatz dunkler erscheinen ließ als die Spitzen.

Sie telefonierten stundenlang, bis sich ihre Mütter und am Abend auch ihre Väter beschwerten, dass sie die Leitung blockierten und niemand anrufen könne. Später hätte Judith nicht mehr zu sagen gewusst, was es da so Dringendes zu besprechen gegeben hatte, mitten im Flur, wo die Telefone standen und jeder, der es gewollt hätte, das Gespräch hätte belauschen können. Es ging um alles und um nichts, und das war es, was ihre Mütter und Väter so ärgerte.

»Macht ihr wieder heiße Luft?«, pflegte Birtes Vater zu spotten.

Und Judiths Vater beschwerte sich über die Telefonkosten. Seit zwei Jahren konnte man tagsüber für eine Einheit von dreiundzwanzig Pfennig im Ortsgebiet, der nun Nahbereich hieß, nicht mehr so lange telefonieren, wie man wollte, sondern nur noch acht Minuten. Birtes Vater hatte seiner Tochter zum Geburtstag eine Sanduhr mit genau dieser Zeiteinheit geschenkt.

Wenn Judith bei Birte übernachtete, redeten sie bis Mitternacht, standen dann noch einmal auf und schlichen sich in den Vorratskeller, der bis zur Decke mit Lebensmitteln gefüllt war.

Hier gab es alles, was länger als ein paar Tage haltbar war: Fisch- und Gemüsekonserven, Reis, Nudeln, Marmelade, Kekse, Knäckebrot. Zusammen mit zwei bis an den Rand gefüllten Gefriertruhen voll Fleisch, Gemüse und Speiseeis konnte eine Familie damit gut und gerne ein halbes Jahr überleben.

Judith und Birte holten sich jedes Mal eine Packung Knäckebrot, eine Dose mit Hering in Tomatensauce und ein Glas Schattenmorellen. So sehr Nachkriegskind war Birtes Vater, der Herr dieser Schätze, dann doch nicht, dass er den Schwund bemerkt hätte.

Das Raubgut, das tagsüber nicht einmal halb so gut geschmeckt hätte, machte sie glücklich, weil sie ein Geheimnis hatten. Sie konnten einander vertrauen.

Sie hatten begonnen, miteinander zu duschen, Arm an Arm, Hüfte an Hüfte, das warme Wasser rann an Judiths Ohren herab, den Hals hinunter und auf ihre jungen, spitzen Brüste, die klein waren im Vergleich zu denen von Birte, die ihre Brüste hasste, weiß und prall, den Körper einer Frau, der ein Mädchen einhüllte und sie daran hinderte, Frau werden zu wollen.

Sie schrubbten sich gegenseitig den Rücken trocken und föhnten die Haare, bis sie vom Kopf abstanden wie Wattebäusche, zogen ihre neuen T-Shirts mit der Aufschrift »Fruit of the Loom« an und gingen in die Fußgängerzone, voller Erwartungen und ohne eine Idee, was sie dort finden würden.

Judith war gleich, um drei, mit Birte an der alten Brücke verabredet, die die obere von der unteren Fußgängerzone trennte. Dort trafen sich die Mofahelden aus der Vorstadt, dort stand die Telefonzelle, die Judith brauchte, wenn Birte sich wieder einmal verspätete.

So wie heute. Judith hatte keine Zehnpfennigmünzen und musste einen Fünfziger opfern. Birte sei nicht zu Hause, sagte ihre Mutter. Sie wisse nicht, wohin sie gefahren sei. Sollte Judith weiter warten und ihre Zeit verschwenden, oder sollte sie nach Hause oder in die Bücherei gehen und sich ihren Nachmittag verderben lassen? Ohne Birte war der Nachmittag definitiv verdorben.

Judith setzte sich auf das steinerne Brückengeländer. Der alte Mann, der ein Pappschild um den Körper geschnallt hatte mit der Aufschrift »Freiheit für Rudolf Heß« war schon zweimal an ihr vorbeigegangen.

Er sah aus wie Rudolf Heß selbst, den Judith in einem Buch gesehen hatte. Schmales graues Gesicht, verbitterte Mundwinkel, starrer Blick. Aber er konnte nicht Rudolf Heß sein, denn der saß in Berlin-Spandau im Gefängnis und hatte Angst davor, vergiftet zu werden.

Der alte Mann mit dem Schild sah aus, als ob er Gift verschluckt hätte und es seitdem in der Kehle trug, ohne es schlucken oder wieder ausspucken zu können. Aber das hätte Judith noch nicht formulieren können. Sie konnte es nur fühlen und dieses Gefühl aufbewahren über die Jahrzehnte in den Tiefen des Gedächtnisses, in dem Wichtiges und Unwichtiges nebeneinander schlummern wie falsche Freunde.

»Wer ist Rudolf Heß?«, hatte Judith ihre Mutter gefragt, als sie das Schild zum ersten Mal gesehen hatte.

»So ein alter Nazi«, hatte Mama geantwortet, »beachte ihn nicht. Der geht damit schon fast so lange herum, wie du alt bist.«

Judith hatte verstanden, dass Rudolf Heß keine Bedrohung mehr darstellte, außer für sich selbst, dass Rudolf Heß und sein Doppelgänger mit dem Pappschild nur alte Männer waren, die nichts verstanden hatten. Pappkameraden mit falscher Adresse, aus der Zeit gefallen und beinahe bedauernswert.

Den Straßenmusikanten, der in der Mitte der Brücke zur Gitarre Songs von Bob Dylan sang, hatte Judith schon früher wahrgenommen. Er lächelte ihr zu, als ob sie einander kennen würden, und Judith lächelte zurück.