9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nachtschatten Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

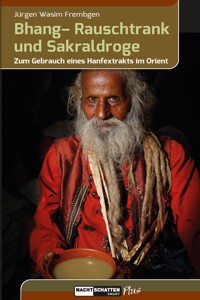

Cannabis ist eine der ältesten Nutzpflanzen mit sakralem Charakter. In Südasien und anderen Teilen des Orients bis nach Afrika gehört der Gebrauch von Hanfpräparaten in Rausch und Ritual sowie zu Heilzwecken seit jeher zur kulturellen Praxis. Der Umgang mit natürlichen psychoaktiven Substanzen ist daher anders als im Westen, der sich vieles bedenkenlos, ohne eigenen Erfahrungshintergrund von außerhalb aneignet in mystisch-religiöse Bezüge eingebettet und kulturell eingeübt. Vornehmlich in Indien und Pakistan, aber auch anderswo, wird Cannabis als Bhang getrunken, das je nach Dosierung eine vergleichsweise stärkere Wirkung entfaltet. Die vorliegende Studie widmet sich hanfkundlich ausschließlich der Applikationsart des Trinkens, die bisher kaum untersucht wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 108

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Jürgen Wasim Frembgen

Bhang – Rauschtrank und Sakraldroge

Zum Gebrauch eines Hanfextrakts im Orient

E-Book-Ausgabe

Die Verbreitung dieses Produkts durch Funk, Fernsehen oder Internet, per fotomechanischer Wiedergabe, auf Tonträgern jeder Art, als elektronisches beziehungsweise digitales Medium sowie ein über das Zitier-Recht hinausgehender auszugsweiser Nachdruck sind untersagt. Jegliche öffentliche Nutzung bzw. Wiedergabe setzt die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Nachtschatten Verlag AG voraus.

Diese Publikation enthält versteckte und personalisierte Informationen bezüglich Herstellung, Vertrieb, Verkauf und Käufer. Im Falle von unerlaubter Verbreitung des Inhalts behält sich der Rechteinhaber vor, Missbräuche juristisch zu belangen.

Herstellung:

Bookwire GmbH

Voltastraße 1

60468 Frankfurt am Main

Deutschland

Verlag:

Nachtschatten Verlag AG

Kronengasse 11

4500 Solothurn

Schweiz

Jürgen Wasim Frembgen

Bhang – Rauschtrank und Sakraldroge

Zum Gebrauch eines Hanfextrakts im Orient

Nachtschatten Verlag AG

Kronengasse 11

CH-4500 Solothurn

Tel: 0041 32 621 89 49

Fax: 0041 32 621 89 47

www.nachtschatten.ch

© 2025 beim Autor

© 2025 Nachtschatten Verlag

Der Nachtschatten Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Fachlektorat: Markus Berger, Felsberg

Umschlaggestaltung: Nina Seiler, Zürich

Layout: Nina Seiler, Zürich; Beate Lang, Valle Gran Rey

Druck: ScandinavianBook

ISBN: 978-3-03788-682-3

eISBN: 978-3-03788-704-2

Auslieferung EU:

LKG, Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft mbH An der Südspitze 1–12, D-04571 Rötha, [email protected]

Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronische digitale Medien und auszugsweiser Nachdruck sind nur mit Genehmigung des Verlags erlaubt.

Inhalt

Einführung

Kapitel 1

Bhang-Genuss von Südasien bis Afrika

Kapitel 2

Rauschtrank der Armen und einfachen Leute

Kapitel 3

Labetrank von Krishna-Verehrern und Ringern

Kapitel 4

Sakraldroge der Sufis und Derwische

Kapitel 5

Ritueller Gebrauch im Shiva-Kult

Kapitel 6

Formen der Zubereitung des Hanfextrakts

Kapitel 7

Bhang und Trancemusik: Protokoll eigener Rauscherfahrungen an einem Heiligenschrein in Pakistan

Anhang

Nachwort

Bibliographie

Über den Autor

Bildnachweis

Index

Einführung

Cannabis ist eine der ältesten Nutzpflanzen mit sakralem Charakter. In Südasien und anderen Teilen des Orients bis nach Afrika gehört der Gebrauch von Hanfpräparaten in Rausch und Ritual sowie zu Heilzwecken seit jeher zur kulturellen Praxis. Der Umgang mit natürlichen psychoaktiven Substanzen ist daher – anders als im Westen, der sich vieles bedenkenlos, ohne eigenen Erfahrungshintergrund von außerhalb aneignet – in mystisch-religiöse Bezüge eingebettet und kulturell eingeübt. Der Ethnologe und Kulturhistoriker untersucht ihre Rolle als Genuss- und Anregungsmittel sowie als Rauschdrogen (um Zugang zu Formen «anderer» Wirklichkeiten zu eröffnen), mithin die sozio-rituellen Kontexte, in denen sie traditionell verwendet werden. Vor allem interessiert ihn Bedeutung und Sinn, die ihnen von Konsumenten in den jeweiligen Kulturen selbst zugeschrieben werden und die sich unter anderem in besonderen Decknamen, Umschreibungen und in der Poesie widerspiegeln. Wie interpretieren die Menschen im Orient selbst den Gebrauch von Cannabis? Es geht bei dem vorliegenden Thema nicht zuletzt darum, die Wertvorstellungen anderer Kulturen ernst zu nehmen und die Maßstäbe unserer westlichen Welt zurückzustellen.

Vornehmlich in Indien und Pakistan, aber auch in Afghanistan und Iran, gibt es verschiedene Zubereitungsformen des milden alkaloidhaltigen Halluzinogens Cannabis (Cannabis indica, Cannabis sativa): In früherer Zeit wurde es vor allem gegessen, in Nordindien auch heute noch als Paste zu weichen Kugeln (goli) geformt. Seit jeher wird es vor allem als charas (Harz aus den Blütenspitzen weiblicher Pflanzen) – das eigentliche Haschisch – und als ganja (Blätter und Blüten weiblicher Pflanzen) bzw. Marihuana geraucht, was eine Art »trockene Trunkenheit« hervorruft. Vielfach mischt man Charas und Ganja auch miteinander und fügt Tabak hinzu. Zudem wird Cannabis als Bhang getrunken, das je nach Dosierung eine vergleichsweise stärkere Wirkung entfaltet. Die vorliegende kleine Studie widmet sich hanfkundlich ausschließlich der Applikationsart des Trinkens, die bisher kaum untersucht wurde, jedenfalls sind unsere Kenntnisse dieser Form des Cannabis-Gebrauchs unzulänglich. Dabei werden Blüten, Blätter sowie teils auch Stängelteile, Samen und harzige Ausscheidungen zusammen mit weiteren Ingredienzen in einem Mörser zu einer Paste verarbeitet. Nach dem Durchseihen dieser Paste entsteht unter Hinzugabe von Wasser oder Milch Bhang. Unsere Aufmerksamkeit gilt insbesondere der Erforschung der vielschichtigen kulturellen Zusammenhänge, in denen dieses Getränk im Orient konsumiert wird, um zu erkennen, in welcher Art und Weise diese »Seelen-« oder »Bewusstseinsdroge« in dortige, uns noch weitgehend unvertraute Lebenswelten integriert ist.

Haschischraucher mit perlenverzierter hölzerner Pfeife, Sehwan Sharif/Pakistan.

Zunächst wenden wir uns jedoch der Frage zu, wie über die Pflanzendroge gesprochen wird: Haschisch, die im Westen landläufige, wenngleich unscharfe Bezeichnung für Cannabis, bedeutet im Arabischen so viel wie »dürres Kraut«. Hashish oder hashishah ist seinem Charakter nach ein Spitzname oder gar Kosename.1 Weitere bekannte arabische Codenamen und Losungen lauten in Übersetzung »der Grüne«, »der kleine Staubfarbene«, »Gedankenhäppchen« und auch »Bezahlung«, »Gehalt« für die Entbehrungen des Derwischlebens. Im Persischen wird es – wie in Arabisch und Türkisch – umschrieben als »Geheimnisse« – will sagen der geheimzuhaltenden Mysterien des Inneren, dessen Liebhaber durch ihn »die grüne Kuppel bereisen«, als »Blatt der Imagination«, »das mit dem Herzen verbindet« oder mit Joghurt und etwas Safran gemischt als »Sauermilch der göttlichen Einheit«.2 Diese Umschreibungen und Charakterisierungen beleuchten das Wesen dieser Pflanzendroge und weisen auf ihre »halluzinogene« (also Scheinwahrnehmungen hervorrufende), besser jedoch »psychoaktive», mithin bewusstseinsverändernde Wirkung.

Ebenfalls im persischsprachigen Kulturraum verbreitet ist das Codewort »der Grüne« bzw. »Khezr« (Arabisch Khidr), der Name für den grüngekleideten wundersamen Heiligen und Nothelfer, welcher der Legende nach aus der Quelle der Unsterblichkeit getrunken haben soll, die dem Paradies entspringt und dem menschlichen Auge verborgen in völliger Finsternis liegt.3 Khidr, der ehrwürdige, mit dem Wasser und der Pflanzenwelt verbundene »Herr des Hanfs«, wird überall in der muslimischen Welt verehrt. Entsprechend ist im Arabischen die Rede vom »Besuch des grünen Khidr«.4 Auch die persischen Ausdrücke »Smaragdpflanze« und »geschliffener Smaragd« sowie in Urdu »grünes Zelt« weisen auf die traubengrüne Farbe.5

Weithin gilt Cannabis als »Freund der Armen und der Derwische« und überhaupt der »Leute des Wissens«.6 In Pakistan spricht man vor dem Genuss eines Hanfpräparats davon, dass der »grüne Papagei« einen Besuch abstatten werde. Mit ihm reise man in die Innenwelt. In dem epischen Werk Die Konferenz der Vögel des persischen Mystikers Farid ad-Din Attar († 1221 n. Chr.) sitzt der pistaziengrüne Papagei auf dem Baum der Seligkeit im Paradies. Wegen seines grünen Gefieders gilt er als der »Khidr unter den Vögeln«, der ebenfalls aus der Quelle des Lebens getrunken hat. Im persischen Kulturraum sind ferner die Slang-Bezeichnungen »die Süße«, gemeint ist die süße Freundin des Totengräbers, sowie »die Geliebte», gemeint ist die des Lampenanzünders an Heiligenschreinen, bekannt.7 Im Kult der indischen Gottheit Krishna versinnbildlicht der Papagei Erotik und sexuelles Verlangen. Hindus bezeichnen die grüne Sakral- und Heilplanze schon seit frühen Zeiten nach dem vedischen Götterkönig Indra als «Speise Indras« und »Indras Hanf«, aber auch als »Gemüse«, »Erreger sexuellen Verlangens« oder »Verrücktheit«, und in Verbindung mit der Rauschgottheit Shiva als »Shivas Geliebte« oder »Wurzel Shivas«.8 Entsprechend gilt Bhang als eine göttliche Gabe Shivas.

Der Ursprung des Wortes bhang oder bang (Sanskrit bahang, bhanga) liegt möglicherweise in dem Namen Bangalah für Bengalen, ist also wohl indischer Herkunft, jedenfalls findet es sich im Sanskrit und als Lehnwort im Tibetischen.9 Unter dieser Bezeichnung ist das Getränk auch in den pakistanischen Tieflandprovinzen Punjab und Sindh bekannt. In Afghanistan und Iran spricht man ebenfalls von bang, auch von bang-ab, das von Derwischen getrunken wird, wobei darunter verschiedene Zubereitungsformen der Blätter und Samen von Cannabis unter Hinzufügung von Milch oder Wasser gemeint sind.10 Bereits im Avesta, der ältesten iranischen, mit der Lehre des Religionsstifters Zarathustra (Mitte 1. Jt. v. Chr. oder früher) verbundenen Sprache, findet sich das etymologisch wohl mit bang verbundene Wort bangha. So wird im Fravashi-Yasht, einem an Schutzengel gerichteten Opfergesang, ein poru-bangha genannt, jemand »der viel Hanf besitzt«.11 Der aus indischen Sprachen entlehnte Begriff bang wurde arabisiert zu banj. Im arabischen Kulturraum wird dieses Wort Schriftquellen des 13. bis 16. Jahrhunderts zufolge allgemein für Cannabis verwendet, während hashish ein spezieller Begriff ist.12 Mit banj werden dort einerseits aus Cannabis und anderen, zur Verstärkung der Wirkkraft beigemischten Substanzen (etwa Opium und Samen der Nachtschattengewächse Stechapfel und Bilsenkraut) zubereitete, konfektartige Präparate bezeichnet, die durchweg gegessen wurden, andererseits wird deutlich, dass banj auch – wenngleich seltener – mit Wasser versetzt in flüssiger Form konsumiert wurde. Bereits im alten Iran wurde Haschisch in Wein aufgelöst und getrunken.

Abschließend ist in dieser Einführung noch darauf hinzuweisen, dass der Konsum von Hanfpräparaten in der muslimischen Welt – unter Bezugnahme auf Aussprüche des Propheten Muhammad – von Theologen und Rechtsgelehrten generell negativ angesehen und entsprechend zumeist verurteilt wurde.13 Allerdings war man sich uneins, ob dieser erlaubt oder verboten sei, da es sich bei Cannabis um ein Pflanzenprodukt handle, das per se nicht verunreinige, weder im Koran erwähnt ist, noch eigentlich berauschend sei wie etwa Wein. Neben strengen Warnern, wie dem führenden mittelalterlichen Theologen Ibn Taimiyah († 1328), und auch manchen Sufi-Meistern, die Cannabis als Nahrung des Satans und Gefahr für die Gesellschaft ansahen und entsprechend Strafen für seinen Genuss forderten, gab es viele Dichter, Mystiker und Gelehrte, die Haschisch und andere Hanfpräparate als spirituelle Türöffner rühmten. Anders als Wein galt der Erwerb von Cannabis nicht als ungesetzlich.

Aus Bhang-Paste geformte Kugel zum Essen, Nordindien.

Heute ist der Genuss von Cannabis-Produkten in weiten Teilen der muslimischen Welt verboten und entsprechend verpönt, speziell bei Modernisten und Predigern reformistischer islamischer Bewegungen. In Indien ist er nur für medizinische Zwecke erlaubt, doch gilt das Verbot nicht für die Blätter, so dass Bhang-Konsum toleriert wird. Im Gegensatz zu Alkohol akzeptieren selbst Brahmanen die Verwendung des Rauschkrauts. Daher gilt nach der United Nations Single Convention on Narcotic Drugs von 1961 das Hauptaugenmerk der Behörden in Indien, Pakistan, Afghanistan und andernorts der Kontrolle des Anbaus und Konsums von Opium.

Kapitel 1

Bhang-Genuss von Südasien bis Afrika

Im Hinblick auf den Orient und weite Teile Asiens geht der deutsch-amerikanische Orientalist Franz Rosenthal (1914–2003) von einem indischen Ursprung der Hanfpflanze aus.14 Dort findet sich nicht zuletzt das umfassendste Vokabular für Cannabis und seine Derivate. Von Südasien – wie erwähnt möglicherweise aus Bengalen – könnte Cannabis nach Westen, über Afghanistan in den Iran und von dort zum einen unter den Turkvölkern Zentralasiens verbreitet worden sein, zum anderen weiter in die arabische Welt über Irak bis nach Ägypten, den Maghreb und Südspanien, wo der Gebrauch im späten 13. Jahrhundert belegt ist. Hinweise auf eine solche Diffusion finden sich in mittelalterlichen arabischen Quellen sowie vor allem in Heiligenlegenden (wie weiter unten erwähnt, könnte die Verbreitung jedoch auch in entgegengesetzter Richtung erfolgt sein).

Der arabische Historiker al-Maqrizi (1364–1442) nennt einen indischen Sufi-Meister namens Bir Ratan, der angeblich in frühislamischer Zeit lebte und Cannabis in Indien verbreitet haben soll. Er wurde zum Schutzheiligen der Haschischesser und Bhang-Trinker. Al-Maqrizi stützt sich dabei auf Aussagen eines aus Schiras stammenden Qalandar-Scheichs. Ferner berichten mündliche Überlieferungen im Nordwesten Indiens von einem muslimischen Wunderheiligen mit Namen Baba Ratan sowie einem Yogi Pir Ratan Nath, bei denen es sich ebenfalls um Bhang-trinkende Asketen gehandelt haben dürfte.15 Die Derwische und Fakire der Qalandar-Bewegung und mit ihr assoziierter Gruppen wie den Haidari führen bis heute ein freies, ungebundenes Leben mit Musik, Tanz, Drogengenuss und außergewöhnlichen Formen der Ekstase.16 Viele von ihnen ziehen als wandernde Mystiker umher. Die Einführung des Cannabis-Gebrauchs in den Kreisen von Sufis und Derwischen wird sowohl dem bekannten Qalandar-Scheich Jamal ad-Din as-Sawaji († 1218) als auch besonders Scheich Qutb ad-Din Haidar († 1221/22), dem Gründer der im nordöstlichen Iran beheimateten Haidari-Bruderschaft, zugeschrieben.17 Entsprechend wird Haschisch auch »Wein des Haidar« genannt, denn dieser scheint dem Hanfextrakt Wein beigemischt zu haben. Der Legende nach soll der Scheich die Wirkung der Hanfblätter selbst entdeckt und seine Anhänger darauf verpflichtet haben, die »Geheimnisse« dieser Pflanze getreulich zu hüten. Er wies seine Schüler an, nach seinem Tod rund um sein Grab Cannabis anzupflanzen.

Bhang-Zubereitung in einem Ringerzentrum, Lahore/Pakistan.

Soweit Angaben aus in erster Linie mündlich überlieferten Quellen, die naturgemäß nur eingeschränkte Aussagen im Hinblick auf die tatsächliche, wohl letztlich kaum mehr zu entschlüsselnde Geschichte der Verbreitung von Cannabis erlauben. Überliefert ist der Gebrauch von Hanfpräparaten jedenfalls bereits um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. von den Reitervölkern der Skythen und Massageten in Zentralasien, bei denen Männer und Frauen den Rauch glimmender Hanfsamen inhalierten sowie Haschisch rauchten.18 Cannabis spielte im dortigen Totenkult eine Rolle und hatte offenbar eine rituell reinigende Funktion. Ebenso gibt es – wie in der Einführung bereits erwähnt – Hinweise, die nahelegen, dass Schamanen bei den ethnisch verwandten Bewohnern des alten Iran den Rauch von Hanfpräparaten inhalierten, um in Ekstase Verbindung zu ihren Schutzgeistern aufzunehmen.19 Der Religionswissenschaftler Mircea Eliade (1907–1986) ist sich in dieser Beziehung sehr sicher und schreibt: »So steht es […] außer Zweifel, daß die elementarste Ekstasetechnik, der Hanfrausch, den alten Iraniern bekannt war.«20 Mithin könnte der Iran im Altertum ein wichtiger Ausgangspunkt für die Verbreitung des Hanfgebrauchs gewesen sein. Die Bezeichnung bangha ist jedenfalls in weiten Teilen Zentralasiens bekannt. Die Ethnologin Erika Moser-Schmitt geht allerdings – ebenso wie andere Autoren – davon aus, dass zentralasiatische Nomaden diesen nach West- und Südasien verbreitet haben könnten.21