Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alfabeto

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En este bestiario o zoológico particular, Torga construye todo un universo de historias y alegorías a partir de catorce relatos protagonizados en su mayoría por animales que se enfrentan a la naturaleza, al hombre o a Dios. Los bichos de Torga son bichos corrientes, los que pueblan el campo portugués y el español, pero en sus historias viven, hablan, piensan y sufren como humanos. Rescatando la tradición de las leyendas lugareñas y con un sorprendente andamiaje imaginativo y poético, Torga despliega ante nuestros ojos una enciclopedia animal que el buen lector encontrará extrañamente humana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

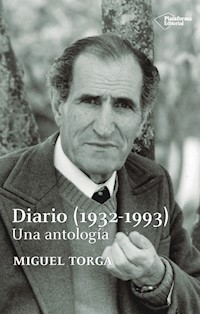

Miguel Torga

BICHOS

Traducción de Meritxell Almarza

Titulo original:

Bichos, originalmente publicado en portugués por Publicações Dom Quixote, en 2002.

Primera edición en esta colección: noviembre de 2023

BICHOS © 2002, Publicações Dom Quixote e Herdeiros de Miguel Torga

© de la traducción, Meritxell Almarza, 2023

© de la presente edición: Editorial Alfabeto, 2023

Editorial Alfabeto S.L.

Madrid

www.editorialalfabeto.com

ISBN: 978-84-17951-47-4

Ilustración de portada: Alba Ibarz

Diseño de colección y de cubierta: Ariadna Oliver

Diseño de interiores y fotocomposición: Grafime Digital S. L.

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

ÍNDICE

Prólogo

Nero

Mago

Madalena

Morgado

Bambo

Tenório

Jesús

Cigarra

Ladino

Ramiro

Farrusco

Miura

El señor Nicolau

Vicente

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Bichos

Notas

Colofón

PRÓLOGO

Estimado lector:

Ya es hora de que venga a recibirte en el portalón de mi pequeña arca de Noé. La constancia de tus visitas ha sido tan espontánea y tan pura que tengo que librarme del miedo de parecer ufano de mi obra y venir delicadamente a saludarte al menos una vez. La gentileza no se puede pagar con descortesía, y yo soy agradecido y correcto por naturaleza.

Este libro ha tenido la buena fortuna de agradarte, y eso siempre me llena de júbilo. Escribo para ti desde que empecé, sin halagarte, por supuesto, pero también sin ser insensible a tus reacciones. Formamos parte del mismo presente temporal y, quieras o no, del mismo futuro intemporal. Ahora, sufrimos las vicisitudes que nos impone el momento, compañeros en la acuciante realidad de lo cotidiano; más tarde, seremos el polvo de la historia, el ejemplo prometedor o maldito, el pretérito que se cumplió bien o mal. Si yo olvidara hoy tus angustias, y tú las mías, ambos traicionaríamos una solidaridad de cuna, umbilical y cósmica; si mañana no estuviéramos unidos en los hechos que la posteridad considerará fundamentales, estos años transcurridos carecerían de sentido, porque donde un hombre está o ha estado toda la humanidad debe estar o haber estado.

Unidos así en la vida y en la muerte, menos mal que el azar ha querido que te gustaran estos Bichos. Apostar literariamente por el porvenir es un juego hermoso, pero al que solo juegan los que se han resignado a perder el presente. Ahora bien, yo soy tu hermano, nací cuando tú naciste, y prefiero llegar al juicio final contigo a mi lado, en la paz de una fraternidad de raíz, que tener que entrar en él como un lobo solitario. Nadie es feliz solo, ni siquiera en la eternidad. Además, un cuento que te ha gustado a ti tiene algunas posibilidades de que guste también a tus nietos. ¿Por qué de pequeños no habrían de jugar a descubrir nidos? Y, si eso no ocurre, pues paciencia: me pondré un poco triste, pero siempre junto a ti, firme, en el sencillo y honrado consuelo de haber sido al menos un hombre de mi tiempo.

Así que este libro te pertenece igual que a mí, y al saludarte en la entrada no pretendo sugerirte que lo leas con la luz de tu imaginación encendida, ni atraer tu mirada hacia la penumbra de su simbolismo. Eso no es asunto mío, porque ningún árbol explica su fruto, aunque le guste que se lo coman. Solo te saludo con una alegría natural, contento de haber construido una barcaza donde nuestra condición se ha encontrado, y donde podremos un día, si lo deseas, cruzar juntos el Leteo, que es, como sabes, uno de los cinco ríos del infierno, cuyas aguas beben las sombras, y les hacen olvidar el pasado.

Tuyo,

MIGUEL TORGA

NERO

Se encontraba cada vez peor. Ahora ni siquiera podía sostener la cabeza. De modo que la reposó en el suelo, lentamente. Y así se quedó, estirado y flojo, esperando. Ya se había despedido de todos. No le quedaba otra cosa en la Tierra que morir tranquilo y dignamente, como otros habían hecho antes que él. Por supuesto, excusaba soñar con un entierro hermoso, como muchos que había visto, en un ataúd con galones dorados, acompañado por todo el pueblo… Eso era solo para los humanos, ricos o pobres. Él únicamente tendría una triste fosa en el patio trasero, bajo la higuera tempranal, el cementerio de los perros y los gatos de la casa. Y, gracias a Dios, ¡se pudriría a dos pasos de la cocina! La burra ni siquiera tuvo esa suerte. Sus huesos aún relucían en los montes de Pedreira. Bajo la lluvia, la escarcha y el hielo. Hasta una liebre descarada había ido a anidar bajo la arcada de las costillas, de chanza. Pues sí, del mal, el menos… Ya que no aspiraba a nada mejor, prefería quedarse allí. Cuando fuera tiempo de higos, con la fresca, vendría el ama a consolar la barriga. Le gustaban los higos, a la vieja. Y se sentiría acompañado de vez en cuando. No es que le entusiasmara esa amistad. Ni mucho menos. La niña de sus ojos era la heredera, la hija, que lo acariciaba como a un niño. La vieja siempre lo había mantenido a distancia. Le daba un trozo de borona (se lo agradecía), pero luego lo echaba todo a perder: «¡Hala!». Y él se retiraba ceremoniosamente a su lecho. Solo la muchacha lo había calentado en su regazo cuando era pequeño, y luego, año tras año, le había permitido que se enroscara a sus pies junto al fuego del hogar, mientras la nieve, blanca y fría, iba cubriendo el tejado. El viejo también lo mimaba de vez en cuando. Si la vida le iba bien y volvía del trabajo con la frente desarrugada, le ponía la manaza en la cabeza, cariñosamente, y le prometía que pronto vendría el amo joven. Porque su verdadero amo era el hijo, que era médico y vivía muy lejos. Solo aparecía por casa en las vacaciones de Navidad. Pero entonces le pertenecía por completo. Los demás se limitaban a cuidarlo, a alimentarlo, para que el chico tuviera un perro cuando llegara. Pero, en el fondo, se consideraba propiedad de los tres: de la hija, del viejo y de la vieja. Con ellos había compartido aquellos ocho largos años de existencia. Con ellos había pasado inviernos, otoños y primaveras, en la paz de una familia unida. También apreciaba al otro, el señorito de la ciudad, por supuesto, pero las amistades ceremoniosas no iban con él. Lo que le gustaba era la voz cristalina del ama joven, la índole afable de la vieja y la mano callosa del viejo.

—Dentro de nada tendrás aquí a tu amo, Nero…

Le habían puesto ese nombre cuando llegó. Antes, donde había nacido, no le llamaban de ningún modo. Entonces solo era un pobre patán sin denominación, gordinflón, alocado, siempre agarrado a la teta de su madre, que le lamía el pelaje y lo devolvía al calor del lecho entre sus suaves dientes en cuanto lo veía alejarse. Y poco más. Cuando solo tenía dos meses, hizo ese largo y angustioso viaje en los duros brazos de un portador. Pero, nada más llegar, su nueva ama lo acogió con muestras de afecto. Caricias en el lomo, leche, sopas de café. Tanto que casi olvidó la dulce teta donde había encontrado la dicha hasta entonces, y a sus ávidos y obstinados hermanos.

—¡Nero! ¡Nero! ¡Ven aquí, tonto!

Al principio no lo entendía. Pero luego se dio cuenta de que el sonido siempre iba acompañado de borona, caldo o un trocito de tocino. Y al final acabó entendiéndolo. Nero era él. Y se adueñó de su nombre, tanto como del collar. Sobre todo después de que llegara su nuevo amo, serio, con aquellos ojos grandes. Apareció por la tarde, en un día frío. Lo había ido a esperar con el ama joven. Por supuesto, ni siquiera se le había pasado por la cabeza que viniera alguien tan importante. La había seguido automáticamente, como hacía cada vez que la veía salir por la puerta. Se había acostumbrado a hacerlo desde los primeros días. Con el viejo no iba tanto. Y con la vieja, solo después de estar seguro de que se dirigía hacia la casa de Barrosa. En la caseta de los aperos del matrimonio vivía su gran amigo Fadista. Así que el paseo, con esa condición, merecía la pena. Mientras su ama escardaba el trigo, sachaba las patatas o azufraba las vides, él aprovechaba el tiempo en la era, de jarana con su compañero. Pero, si ella tomaba otro rumbo, buen viaje. Con la joven, sí. Olfateando su rastro, había llegado a conocerse el pueblo de lado a lado. Hasta iba a misa los domingos, cosa que ningún perro hacía. Se acurrucaba a su lado y se quedaba quieto mirando cómo el cura, que llevaba faldas, hacía gestos y decía cosas que nunca pudo entender. Después de una de esas ceremonias fue cuando el doctor llegó a casa. Todo arreglado, todo un lord. Cuando vio a aquel señor besando a la chica, le lanzó un ladrido, por descargo de conciencia. Y entonces el desconocido se lo quedó mirando fijamente, chasqueó los dedos para incitarle a que lo obedeciera y le hizo un comentario:

—¡Es bonito, el dichoso perro!

Se puso todo orondo. Pero aquel hombre se perdió enseguida con preguntas a su hermana, saludos a quienquiera que estuviese allí, y no volvió a fijarse en él. No tuvo más remedio que seguirlos a distancia, con un resentimiento provisional. Cuando llegó a casa, fue directamente al corral. Esperó allí un buen rato, devorado por la ansiedad. Por fin, el recién llegado lo llamó desde el fondo de la sala:

—¡Nero! ¡Ven aquí!

Estaba tomando posesión de él. Aquella voz tenía un timbre especial que le hizo estremecerse. Por primera vez sentía que realmente tenía dueño. No obstante, encontró fuerzas para quedarse acurrucado en la paja, callado, fingiendo dormir.

Pero la orden volvió enseguida, más fuerte, más imperativa:

—¡Nero!

Se levantó. Subió los peldaños del cuartito y, humilde y desconfiado, se presentó.

El tipo había terminado de cenar. En el plato donde había comido yacían, apetitosos, los restos del pollo pedrés que el ama vieja había decapitado a primera hora de la mañana. Aunque aquel desgraciado era su amigo (incluso se le había posado en el lomo), se le hizo la boca agua al ver aquellos huesos descarnados. Miserias… El invitado, sin embargo, en lugar de calmar su pecaminosa gula, empezó a hacerle mimos, a acariciarle la cabeza, a admirar el grosor de su cola, a examinarle las patas, y terminó la inspección así:

—No cabe duda: ¡es un animal precioso…!

Gruñó, impaciente. ¡Otra vez la misma conversación de antes! ¡Que se dejara de carantoñas y le diera el esqueleto de su compañero plumado!

Se lo dio y luego lo despidió con la seca orden de alguien a quien le gusta que le obedezcan. Al día siguiente volvió a la carga, ¡y de qué manera! ¡No lo dejó en paz durante toda una hora! Había empezado el calvario de su educación.

Al principio corría tras el pañuelo enrollado pensándose que era un juego. Pero luego se dio cuenta de que iba en serio, de que al tipo se le había metido algo entre ceja y ceja.

—Ve a buscarlo, Nero, vamos…

Se hizo el sueco. Y el muy canalla, después de insistir, de cansarse a ver si conseguía convencerlo por las buenas, ¡le dio un buen varapalo! El primero que le daban…

La semana siguiente fue triste. Hasta que el sábado al amanecer ambos salieron al monte, todavía brumoso y cubierto de escarcha. Nunca había salido del lecho tan temprano. Le gustaban las mañanas en la cama, calentitas, dormitando. El gallo siempre le despertaba cuando el sol aún soñaba, cantando justo a su lado, casi al oído, una perorata tonta, estridente, siempre igual. Al principio se quejaba. Luego se acostumbró a aquel suplicio y hasta apreciaba el despertador, solo para tener el placer de saborear las sábanas. Pero aquel día fue el médico quien llamó a la puerta. No se llevaban muy bien desde la última lección. Lo había mandado a buscar un huevo, que se le rompió entre los dientes sin querer. Y se había llevado un fuerte tirón de orejas, ¡sin piedad ni misericordia! Aunque estaba resentido por semejante injusticia, se levantó. Comió la borona que le dio y lo siguió. De pronto, ya en los montes de Pioledo, oyó el ruido de algo que levantaba el vuelo, seguido de un estruendo aterrador. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Había huido tan despavorido, tan desquiciado, que se había estrellado contra una retama! Con toda la paciencia, y hasta cierta ternura, el dueño lo llamó, lo acarició y le infundió confianza:

—¡No tengas miedo, tonto! ¡Tranquilo, nadie va a hacerte daño!

Luego le mostró un pajarraco muerto en el suelo.

—¡Nero, con la boca, la boca…!

Por lo visto, tenía que ir a cogerlo… Desconfiado, se acercó.

—¡Tráelo aquí!